중국이 國共내전에서 승리한 지 1년도 채 못 된 상황에서 북한을 지키기 위해 超강대국 미국을 상대로 일전을 불사한 先例는 중국의 한반도觀을 가늠하는 데 중요한 판단기준이 될 수 있을 것

南時旭

⊙ 73세. 서울대 정치학과 졸업. 서울대 대학원 외교학 석사.

⊙ 《동아일보》 정치부장·편집국장·논설위원실장·상무이사, 한국신문편집인협회 회장,

《문화일보》 사장, 고려대 신문방송학과 석좌교수 역임. 現 세종대 석좌교수.

⊙ 저서: 《한국진보세력연구》 《한국보수세력연구》 《인터넷시대의 취재와 보도》 등.

南時旭

⊙ 73세. 서울대 정치학과 졸업. 서울대 대학원 외교학 석사.

⊙ 《동아일보》 정치부장·편집국장·논설위원실장·상무이사, 한국신문편집인협회 회장,

《문화일보》 사장, 고려대 신문방송학과 석좌교수 역임. 現 세종대 석좌교수.

⊙ 저서: 《한국진보세력연구》 《한국보수세력연구》 《인터넷시대의 취재와 보도》 등.

- 헨리 키신저 전 미국 국무장관.

중국의 6·25전쟁 참전 원인이 최근 키신저의 신저(新著) 《중국에 관하여》(On China)의 출간을 계기로 새로운 관심 대상이 되고 있다.

지금까지 한국전쟁에 관해서는 그 발발원인과 전쟁의 성격을 둘러싸고 많은 논의가 제기되었다. 한국전쟁의 발발원인에 관해 김일성(金日成)의 남침(南侵)으로 일어났다는 전통주의 이론과 한국의 북침(北侵) 또는 미국의 남침 유도설 등 수정주의 이론, 그리고 남북 간에 38선에서 일어난 계속적인 무력분쟁이 확대된 전쟁으로 어느 쪽이 전투를 먼저 벌였는가 하는 것은 문제가 아니라는 브루스 커밍스 류의 신(新)수정주의 이론 등이 제기되었다.

한국전쟁의 성격에 관해서도 소련이 김일성을 조종해서 일으킨 국제대리전쟁이라는 전통주의 해석과 같은 민족끼리의 내전(內戰)이라는 수정주의 이론, 그리고 내전이 단계적으로 국제전쟁으로 발전했다는 신 수정주의 이론이 제기되어 논쟁이 계속되어 왔다. 그러나 1990년대 초 구(舊) 소련의 외교문서가 공개됨으로써 한국전쟁은 김일성이 발의하여 스탈린과 마오쩌둥의 승인과 지원을 받아 일으킨 전쟁이라는 전통주의 이론이 우세하게 되었다.

키신저의 이번 한국전쟁에 관한 새 이론은 1994년에 발간된 그의 《외교론》(Diplomacy)에서는 사료(史料) 부족을 이유로 결론을 유보한 내용이다. 1990년대 중반 이후 발표된 한국전쟁에 관한 다른 학자들의 연구 성과에 자신의 분석을 종합해서 체계화한 것인데 그 내용이 상당히 주목할 만하다.

中, 북한정권 붕괴 방지 위해 참전 계획

저우언라이(周恩來) 중국 외상(外相)은 1950년 9월 24일 유엔군의 파병을 비난하는 성명을 발표하고 10월 3일 인도를 통해 만약 한국군이 아닌, 유엔군이 38선을 넘으면 중국은 이를 좌시하지 않겠다고 통고했다.

저우언라이(周恩來) 중국 외상(外相)은 1950년 9월 24일 유엔군의 파병을 비난하는 성명을 발표하고 10월 3일 인도를 통해 만약 한국군이 아닌, 유엔군이 38선을 넘으면 중국은 이를 좌시하지 않겠다고 통고했다.

키신저에 의하면 중국의 한국전쟁 참전 배경에 관해 종래의 전통적 이론은 유엔군이 38선을 넘어 북진(北進)했을 때 결정되었다고 보거나, 유럽 역사에서 보듯이 공산주의자의 내적 공격성 때문이라고 보았으나 두 가지 모두 잘못이라는 것이다.

키신저는 중국의 한국전쟁 참전 결정은 유엔군이 중국 측의 경고를 무시하고 38선을 넘어 압록강까지 북진했기 때문이 아니라, 미군의 참전으로 북한정권이 붕괴되는 것을 방지하기 위해 전쟁초기 단계에서부터 치밀하게 계획되었다고 결론을 내렸다. 키신저는, 그동안 미국 학계의 연구결과 마오쩌둥과 그의 동지들은 한반도의 주권에 도전하려는 의도, 즉 영토적 야심을 갖지 않았으며 전쟁 전에 한반도에서 소련과의 힘의 균형을 취하려는 데 더 관심이 있었다는 것이다. 또한 중국은 미국에 군사적으로 도전할 것은 생각지도 않았으며 오로지 오랜 숙고와 많은 주저 끝에 북한정권 붕괴를 막기 위해 선제(先制)공격 방식으로 참전했다는 것이다.

키신저가 제기한 이 같은 논점은 최근 북한에서 돌발사태가 발생할 경우 중국이 북한정권의 붕괴를 막기 위해 어떻게 나올 것인가 하는 점과 관련하여 많은 시사점을 준다. 60여 년 전 중국이 국공(國共)내전에서 승리한 지 1년도 채 못 된 어려운 상황에서 전략적으로 중요한 북한을 지키기 위해 열악한 무기와 장비에도 불구하고 초(超)강대국인 미국을 상대로 일전을 불사한 선례(先例)는 중국의 한반도관(觀)을 가늠하는 데 중요한 판단기준이 될 수 있을 것 같다. 키신저 자신도 이 점을 지적하면서 그것은 한반도가 중국에 차지하는 중요성이 오늘날에도 해당된다는 결론을 내렸다.

평양-원산 선에서 북진 멈추었어야

키신저는 원래 그의 《외교론》에서 중국의 참전을 부른 맥아더의 작전오류를 지적하면서 한만(韓滿) 국경선인 압록강까지 북진하지 말고, 평양-원산 선(線)에서 진격을 멈추었어야 했다고 주장한 바 있다. 압록강에서 약 100마일 떨어진 이 선에서 미군의 북진작전이 멈추어졌다면 중국에 참전의 구실을 주지 않았을 것이며 미·중(美中) 충돌도 없었을 가능성이 있다고 했다. 중국 측으로서는 미군이 압록강까지 진격하는 것은 바로 공업지대인 만주지역을 비롯한 중국 본토를 군사적으로 공격할 수 있는 지점에 도달하는 것이 된다는 것이다.

뿐만 아니라 평양-원산 간 지역은 한반도에서 동해안과 서해안의 거리가 최단거리인 이른바 ‘좁은 목’(Narrow Neck)이어서 유엔군이 방어하기에 가장 유리한 지역이다. 또한 이 선은 한반도 전체 인구의 90%를 확보할 수 있는 경계라는 것이다.

키신저는 맥아더가 군인으로서는 훌륭한 전략가이기는 하지만 정치적 분석력은 부족한 인물이라고 지적했다. 맥아더는 한반도를 통해 만주를 침략한 일본에 대해 중국인들이 어떤 기억을 갖고 있는지 인식이 부족했다는 것이다. 또한 맥아더의 인천상륙작전 성공에 압도되어 그의 압록강 진격을 묵인한 트루먼은 유엔군이 압록강까지 진격하지 않을 것이라는 것을 중국에 통고하거나 이를 공표한 적도 없다고 키신저는 지적했다.

평양-원산 선에서 유엔군의 진격 중단은 영국이 제안한 압록강 이남의 완충지대 설치 제안과 관련이 있다. 영국의 어네스트 베빈 외상은 압록강에서 10km 이남까지의 지역을 완충지역으로 만들어 비무장지대로 하고, 어떤 형태로든 국제적 통제 아래 두자는 안을 내놓았다. 이 안은 미국과 중국 쌍방으로부터 외면당했으나 평양-원산 선에서의 진격 정지는 미국이 일방적으로 취할 수 있던 조치였다.

이 때문에 키신저는 이 방안을 고려하지 않은 트루먼 행정부와 맥아더를 다 같이 비판했다. 즉 한국전 파병의 명확한 목적에 일관성을 잃은 트루먼 행정부와 인천상륙작전 성공에 오만해진 맥아더가 이 방안의 추진을 위해 외교적 군사적 노력을 하지 않았다는 것이다.

이 점에 대해서는 당시 국무장관이던 딘 애치슨도 같은 입장이다. 그는 나중에 평양-원산 선을 계속적인 방어진지로 하는 방안을 마셜 국방장관과 합참이 트루먼 대통령에게 건의해서 채택했더라면 미국이 중국과 전쟁을 벌여 후퇴하는 재앙은 피할 수 있었을 것이라고 후회했다.

마오쩌둥이 저우언라이에게 보낸 電文

그런데 이번에 키신저는 이 ‘평양-원산 선’ 방안과 관련해서 우리에게 새로운 자료를 공개했다. 마오쩌둥(毛澤東)이 10월 14일 스탈린과 회담하기 위해 소련을 방문 중인 저우언라이에게 훈령(訓令)을 보내 만약 유엔군이 평양-원산 선에서 진격을 정지한다면 중국은 6개월간 유엔군을 상대로 전투를 벌이지 않을 것이라고 천명한 것이다. 그 이유는 중공군의 장비부족과 훈련부족을 보완하는 데 그 정도의 시일이 필요하다는 것이다.

이 같은 마오쩌둥의 언명은 대단히 흥미 있는 전략이다. 이 말이 거짓이 아니라면 유엔군이 평양-원산 선에서 진격을 중지했을 경우 일단 이 선을 경계로 해서 유엔군과 중국 양측이 대치하는 상황은 벌어지지만 양측 사이에 전투는 벌어지지 않았을 것이라고 키신저는 결론지었다. 마오쩌둥이 보냈다는 전문은 원래 1993년에 미국 스탠퍼드대학 출판부에서 출간된 《흔들리는 동맹》(Uncertain Partners)이라는 곤차로프 등 3인의 공저(共著)에 처음 소개되어 있는데, 그 내용은 다음과 같다.

“우리 군대는 충분한 시간을 가지면 방어력을 향상할 것이다. 만약 적이 집요하게 평양과 원산을 방어하고 6개월 안에 그 이상 북진을 하지 않는다면 우리 군대는 평양과 원산을 공격하지 않을 것이다. 우리 군대는 오직 충분하게 장비를 갖추고 훈련되어 명백히 공군과 지상군에서 적에 대해 우세를 점했을 때만 적을 공격할 것이다. 요컨대 우리는 6개월 안에는 공세를 취하는 문제를 논의하지 않을 것이다.”

그런데 위의 전문에서 마오쩌둥이 말하는 것처럼 중공군이 6개월 안에 공군력에 있어서 유엔군에 대해 우위를 점할 가능성은 없는 것이다. 따라서 이것은 사실상 중공군이 평양과 원산에 주둔한 유엔군을 공격할 가능성이 없다는 것으로 해석할 수 있어 평양-원산 선은 미군을 비롯한 유엔군과 중공군이 대치하는 선이 되지만 미·중 간에 군사충돌은 피할 수 있게 되는 것이다.

키신저는 이에 대해 몇 가지 추가적인 의문을 던진다. 미군이 평양-원산 선에서 북진을 멈추었다면 그곳이 마오쩌둥의 전략적 관심을 만족시키는 일종의 완충지대가 됐을 것인가. 베이징을 상대로 한 미국의 외교적 움직임이 있었다면 그것은 상황전개에 어떤 차이점을 가져왔을까. 마오쩌둥은 중공군의 한반도 주둔을 그의 군대의 장비를 보완하기 위하여 이용하는 것에 만족했을 것인가. 마오쩌둥이 저우언라이에게 언급한 6개월은 외교적 접촉이나 군사적 경고 또는 마오쩌둥과 스탈린이 마음을 바꾸는 기회를 가져다줄 가능성이 있는 것인가. 다른 한편 북한이라는 공산국가 영토에 생기는 완충지대 설치방안은 거의 확실하게 마오쩌둥의 혁명적 또는 전략적 구상과 모순되지 않는가.

이런 여러 의문에 대해 키신저 자신의 답은 이렇다. 마오쩌둥은 여전히 외견상 서로 모순되는 전략을 동시에 추구한 《손자병법》의 달인이었다. 미국은 어떤 경우든 이 같은 능력을 갖고 있지 않았다. 때문에 미국은 한반도의 ‘좁은 목’ 선에서 자신의 군대와 자신의 외교로써 (자국의 명예와 국가이익을) 지키는 방안보다 유엔이 보증한 압록강에 연한 경계선을 선택했다는 것이다.

中, 7월 말까지 25만명 한만국경 배치

키신저는 중국이 파병을 계획한 것은 1950년 6월 전쟁 발발 직후 미군의 첫 파병과 미국 함대에 의한 타이완(臺灣)해협 봉쇄가 계기가 되었다는 점을 자세하게 설명했다.

마오쩌둥은 파병을 최소의 목적으로는 북한정부의 붕괴를 방지하기 위해서, 그리고 최대의 목적으로는 한반도에서 미군을 완전히 몰아내기 위해 계획하도록 참모들에게 지시했다. 마오쩌둥은 한국군과 미군이 38선을 돌파하기 훨씬 이전부터 중국이 참전하지 않으면 북한군이 압도당할 것이라고 예측했다. 미군이 압록강까지 진격하는 것을 막는 것은 부차적인 요소였다. 다만 마오쩌둥의 생각으로는 미군의 압록강 진격이 중국 측의 기습공격을 위한 좋은 기회인 동시에 여론을 동원하는 데 좋은 기회일 뿐이고 파병의 주된 동기는 아니었다.

미국 측이 1950년 8월 북한군의 첫 번째 남침공격을 격퇴시켜 인천상륙작전이 성공하고 38선을 넘어 전쟁의 파도를 완전히 역류시키자 중국의 전쟁 개입 확률은 상당히 높아졌다. 중국의 전략은 대체로 세 가지 특징을 보인다. 즉 장기추세에 대한 면밀한 분석과 전술적 선택에 대한 주의 깊은 연구, 그리고 부수적인 작전에 관한 선택의 개발이다.

저우언라이는 미군이 한국에 파견된 지 2주일이 지난 그해 7월 7일과 10일 미군의 한반도 전개가 중국에 미치는 영향을 분석하기 위한 중공당 간부회의를 주재함으로써 파병계획의 첫 과정을 시작했다.

회의 참석자들은 원래 타이완 침공을 의도하여 배치한 병력을 북한과의 접경지대에 재배치하여 동북변경방어군을 편성하는 데 동의했다. 이 부대는 동북지방(만주)의 국경을 방어하고 필요한 경우 북한 인민군의 군사작전을 지원하는 것이 임무였다. 미군이 38선을 넘기 2개월 전인 7월 말까지 25만명의 중공군 병력이 북한과의 접경지대에 배치되었다.

당 정치국과 중앙군사위원회 회의가 8월에 개최되었다. 인천상륙작전 6주일 전인 8월 4일, 이때는 아직 정세가 남침한 인민군에 유리했던 시기였다. 전선이 부산을 중심으로 한 남한 깊숙이 형성되어 있을 때였다. 그럼에도 불구하고 마오쩌둥은 북한군의 능력에 의문이 생겨 정치국원들에게 말했다.

“만약 미제국주의자들이 승리한다면 그들은 승리에 도취하여 우리를 위협할 위치에 오게 될 것이다. 우리는 조선을 도와야 하며 그들을 지원해야 한다. 그것은 지원군 형식이 될 것이며 우리가 선택하는 시기를 위하여 준비를 시작해야 한다.”

같은 회의에서 저우언라이는 같은 내용의 기본적 분석을 행하였다.

“만약 미제국주의자들이 북조선을 분쇄하면 그들은 오만에 빠지고 평화는 위협받을 것이다. 우리가 승리를 확실히 하려면 중국요소를 증대시키지 않으면 안 되며 그렇게 되면 국제정세의 변화를 가져올 수 있을 것이다. 우리는 장기적 관점을 가져야 한다.”

요컨대 중국이 막아야 하는 것은 여전히 전진하고 있는 북한군의 패배이지 미군 병력의 특정한 작전상 이동이 아니라는 의미이다. 이튿날 마오쩌둥은 그의 최상급 사령관들에게 “이달 안에 준비를 완료해서 작전임무를 수행할 명령을 받을 태세를 갖추라”고 지시했다.

중국의 逆발상

8월 13일에는 중국 13군단이 임무를 토의하는 상급지휘관회의를 소집했다. 회의 참석자들은 8월 말 시한에 관하여 유보적 의견을 내기는 했지만 중국이 주도권을 쥐고 조선인민군과 협력해서 주저 없이 전진, 적의 침략야욕을 부수기로 결론지었다. 동시에 이 회의석상에서 정세분석과 도상(圖上)연습도 시행되었다.

회의참석자들은 서양인들이 직관에 반하는 판단이라고 생각할 만한 결론에 도달했다. 그 결론이란 중국은 미군을 상대로 한 전쟁에서 이길 수 있다는 내용이다. 왜냐하면 세계 도처에 걸친 미국의 개입 공약으로 인하여 미군의 병력전개는 최대한 50만명으로 제한되어 있는 데 반해 중국은 400만명을 배치할 수 있다는 것이다. 또한 한반도의 전투현장에 중국이 지리적으로 가까운 사실은 보급상의 이점을 제공한다. 또한 중국의 파병을 전 세계 인민들이 지지한다는 것이다.

이들 중국 지휘관들에게는 미국의 핵무기 사용가능성조차 문제가 되지 않았다. 미국이 같은 핵보유국가인 소련 면전에서 핵무기로 응답해 올 가능성이 희박했기 때문이다.

중국의 이 같은 참전 준비는 모두 맥아더의 인천상륙작전(중공군의 한 연구결과는 이를 예견했음)이 감행되기 수주일 전, 그리고 유엔군이 38선을 넘기 1개월 전에 있었던 일이다.

중국은 주의 깊은 전략적 평가에 기초해서 전쟁에 들어갔으며 미국의 전술적 작전에 대한 반응으로서, 또는 38선이라는 불가침성을 지키기 위한 법률적 결단에 의해서 전쟁에 개입한 것이 아니었다.

이 같은 중국의 전략은 현실적으로 나타나지 않은 위험에 대한 선제적 전략이기도 하다. 또한 중국의 파병결정은 잘못 파악된 중국에 대한 미국의 궁극적 목적에 관한 잘못된 판단에 기초하고 있다. 그것은 또한 중국의 장기적인 계산에 입각해서 보는 한반도가 중국에 주는 중대한 역할을 의미하는 표현이기도 하다. 이런 조건이란 아마도 현대 세계에서는 더욱 타당성을 지니고 있을 것이다.

마오쩌둥의 이 같은 입장은 그가 스탈린과 김일성의 남침 계획을 묵인한 데 따른 유일한 구제수단이라는 확신에서 나온 것이기도 했다. 그로서는 그런 조치를 취하지 않으면 다른 지도자들로부터 타이완해협에 미국 7함대가 배치되고 미군이 중국 국경선으로 진격함으로써 빚어진 중국의 전략적 상황의 악화 때문에 다른 중공 지도자들로부터 비난받을 가능성이 있었다.

스탈린, 북한망명정권 설치 거론하며 압박

그해 10월 미군과 동맹군들이 38선을 돌파, 북한군이 사실상 붕괴되자 스탈린은 마오쩌둥에게 강력한 압력을 가했다. 그는 10월 1일 마오쩌둥에게 메시지를 보내 중국의 파병을 요구했다.

마오쩌둥이 망설이는 태도를 보이자 스탈린은 만약 미국이 중국을 상대로 전면전을 벌일 경우 소련은 중국을 군사적으로 지원할 것을 다짐하는 전문을 다시 보냈다. 스탈린은 한반도에 통일된 친미정부가 들어서면 한반도는 미국의 전략적 영향권이 되어 일본의 군국주의 재기와 함께 유럽에서 탄생한 나토(북대서양조약기구)가 초래할 위험처럼 아시아에서도 똑같은 평화 위협이 조성될 것이라고 주장했다.

북한군이 해체될 단계에서 스탈린의 거듭된 요청을 받은 마오쩌둥은 그동안 참전계획을 세웠음에도 불구하고 막상 한국전쟁에 개입하는 문제가 닥치자 커다란 곤경에 처했다. 그는 당 정치국회의에서 한국 파병문제를 제기했다. 참석자들은 애매한 반응을 보였다. 일부 참석자들은 파병 대신 국내에서 경제발전을 위해 노력해야 한다고 반대했다.

그는 파병 결정을 보류했다. 이에 따라 마오쩌둥은 중국의 파병결정을 스탈린에게 알리기 위해 기초한 메시지의 발송을 중단하고, 그 대신 중국은 파병할 준비가 되어 있지 않다는 다른 내용의 메시지를 보냈다.

원래의 메시지 초안은 남만주로부터 12개 사단을 10월 15일 파견한다는 내용이었다. 마오쩌둥은 곧 소련의 지원문제를 협의하기 위하여 린뱌오와 저우언라이를 모스크바에 파견했다. 마침 이때 스탈린은 캅카스 지방에서 휴가 중이어서 이들을 그리로 오게 했다. 스탈린이 휴가를 취소하고 모스크바로 올 상황이 아닌 것도 그 이유지만 일설에는 그곳 휴양지에는 베이징과의 직접적인 통신수단이 없기 때문이기도 했다는 것이다.

중국 특사들은 마오쩌둥으로부터 “소련의 지원, 특히 공군과 장비 지원 없이는 한국에 파병할 수 없다”는 방침을 스탈린에게 통고하도록 훈령을 받고 있었다. 중국 특사들의 애매한 태도를 본 스탈린은 협상의 명수답게 이들에게 겁을 주었다. 그는 중국 측 입장이 그렇다면 최선의 방법은 북한의 남은 병력을 만주로 철수시켜 김일성으로 하여금 망명 임시정부를 구성케 하는 것이라고 밝혔다. 노약자들은 소련으로 후송하면 될 것이라고 말하면서 소련은 현재 유럽에서처럼 한·러 국경선에서 미국과 맞서는 것을 괘념치 않는다고 말했다.

스탈린은 만주에 김일성의 임시 망명정부가 들어서면 현지의 한국계열 소수민족과 접촉하면서 이들에 대한 모종의 주권(主權)을 주장하고 끊임없이 한반도를 향해 군사적 모험을 감행하리라는 것을 알고 있었다. 스탈린은 끝까지 중국이 먼저 파병을 하면 지원을 하겠다고 버텼다.

북한 급변사태 시 중국의 선택은?

결국 중국 측은 소련 측 요구를 수용하여 아무런 사전 보장도 받지 못하고 파병을 결정하게 된다. 마오쩌둥은 10월 19일 중공군으로 하여금 국경선을 넘도록 명령을 내렸다. 중국의 한국전 파병결과 소련은 64개 보병사단과 22개 공군전투사단에 무기를 공급했다 한다. 노회한 스탈린은 이렇게 배후에서 중국으로 하여금 미국과 무력 대결을 하게 한 것이다.

중국이 6·25 때 북한정권의 붕괴를 막기 위해 파병 결정을 한 사실이 오늘날 어떤 의미를 가지고 있는가.

중국은 확실히 한반도, 특히 그중에서도 북한지역을 자신들의 안보를 위한 중요 지역으로 간주하고 있다. 북한지역에 적대적인 정권이 들어서는 날 바로 수도 베이징에 이르는 보하이(渤海)만이 안보상 위험에 노출된다. 이 같은 지정학적인 상황은 6·25 당시나 지금이나 변함이 없다. 다만 6·25 당시와 비교해서 미국도 변하고, 중국도 변하고, 한국도 변했다. 그리고 전체 국제사회도 변했다. 안 변한 것은 북한뿐이다.

그런 점에서 현재도 북한 정권의 붕괴를 막기 위해 중국이 무조건 군사력을 사용할 것이라고 단정하는 것은 시대변화에 무지한 속단이다. 다만 외부세력이 군사력으로 북한의 돌발사태에 개입하는 경우에는 중국이 군사력으로 대응할 수 있겠으나 무조건 군사력으로만 나오지는 못할 것이다. 한국의 안보와 미래의 통일을 성취하는 데 중국이 어떤 역할을 할 것인가를 면밀하게 검토할 필요성은 이번 키신저의 저작에서 많은 시사를 받을 수 있을 것이다.⊙

지금까지 한국전쟁에 관해서는 그 발발원인과 전쟁의 성격을 둘러싸고 많은 논의가 제기되었다. 한국전쟁의 발발원인에 관해 김일성(金日成)의 남침(南侵)으로 일어났다는 전통주의 이론과 한국의 북침(北侵) 또는 미국의 남침 유도설 등 수정주의 이론, 그리고 남북 간에 38선에서 일어난 계속적인 무력분쟁이 확대된 전쟁으로 어느 쪽이 전투를 먼저 벌였는가 하는 것은 문제가 아니라는 브루스 커밍스 류의 신(新)수정주의 이론 등이 제기되었다.

한국전쟁의 성격에 관해서도 소련이 김일성을 조종해서 일으킨 국제대리전쟁이라는 전통주의 해석과 같은 민족끼리의 내전(內戰)이라는 수정주의 이론, 그리고 내전이 단계적으로 국제전쟁으로 발전했다는 신 수정주의 이론이 제기되어 논쟁이 계속되어 왔다. 그러나 1990년대 초 구(舊) 소련의 외교문서가 공개됨으로써 한국전쟁은 김일성이 발의하여 스탈린과 마오쩌둥의 승인과 지원을 받아 일으킨 전쟁이라는 전통주의 이론이 우세하게 되었다.

키신저의 이번 한국전쟁에 관한 새 이론은 1994년에 발간된 그의 《외교론》(Diplomacy)에서는 사료(史料) 부족을 이유로 결론을 유보한 내용이다. 1990년대 중반 이후 발표된 한국전쟁에 관한 다른 학자들의 연구 성과에 자신의 분석을 종합해서 체계화한 것인데 그 내용이 상당히 주목할 만하다.

中, 북한정권 붕괴 방지 위해 참전 계획

저우언라이(周恩來) 중국 외상(外相)은 1950년 9월 24일 유엔군의 파병을 비난하는 성명을 발표하고 10월 3일 인도를 통해 만약 한국군이 아닌, 유엔군이 38선을 넘으면 중국은 이를 좌시하지 않겠다고 통고했다.

저우언라이(周恩來) 중국 외상(外相)은 1950년 9월 24일 유엔군의 파병을 비난하는 성명을 발표하고 10월 3일 인도를 통해 만약 한국군이 아닌, 유엔군이 38선을 넘으면 중국은 이를 좌시하지 않겠다고 통고했다. 키신저에 의하면 중국의 한국전쟁 참전 배경에 관해 종래의 전통적 이론은 유엔군이 38선을 넘어 북진(北進)했을 때 결정되었다고 보거나, 유럽 역사에서 보듯이 공산주의자의 내적 공격성 때문이라고 보았으나 두 가지 모두 잘못이라는 것이다.

키신저는 중국의 한국전쟁 참전 결정은 유엔군이 중국 측의 경고를 무시하고 38선을 넘어 압록강까지 북진했기 때문이 아니라, 미군의 참전으로 북한정권이 붕괴되는 것을 방지하기 위해 전쟁초기 단계에서부터 치밀하게 계획되었다고 결론을 내렸다. 키신저는, 그동안 미국 학계의 연구결과 마오쩌둥과 그의 동지들은 한반도의 주권에 도전하려는 의도, 즉 영토적 야심을 갖지 않았으며 전쟁 전에 한반도에서 소련과의 힘의 균형을 취하려는 데 더 관심이 있었다는 것이다. 또한 중국은 미국에 군사적으로 도전할 것은 생각지도 않았으며 오로지 오랜 숙고와 많은 주저 끝에 북한정권 붕괴를 막기 위해 선제(先制)공격 방식으로 참전했다는 것이다.

키신저가 제기한 이 같은 논점은 최근 북한에서 돌발사태가 발생할 경우 중국이 북한정권의 붕괴를 막기 위해 어떻게 나올 것인가 하는 점과 관련하여 많은 시사점을 준다. 60여 년 전 중국이 국공(國共)내전에서 승리한 지 1년도 채 못 된 어려운 상황에서 전략적으로 중요한 북한을 지키기 위해 열악한 무기와 장비에도 불구하고 초(超)강대국인 미국을 상대로 일전을 불사한 선례(先例)는 중국의 한반도관(觀)을 가늠하는 데 중요한 판단기준이 될 수 있을 것 같다. 키신저 자신도 이 점을 지적하면서 그것은 한반도가 중국에 차지하는 중요성이 오늘날에도 해당된다는 결론을 내렸다.

평양-원산 선에서 북진 멈추었어야

키신저는 원래 그의 《외교론》에서 중국의 참전을 부른 맥아더의 작전오류를 지적하면서 한만(韓滿) 국경선인 압록강까지 북진하지 말고, 평양-원산 선(線)에서 진격을 멈추었어야 했다고 주장한 바 있다. 압록강에서 약 100마일 떨어진 이 선에서 미군의 북진작전이 멈추어졌다면 중국에 참전의 구실을 주지 않았을 것이며 미·중(美中) 충돌도 없었을 가능성이 있다고 했다. 중국 측으로서는 미군이 압록강까지 진격하는 것은 바로 공업지대인 만주지역을 비롯한 중국 본토를 군사적으로 공격할 수 있는 지점에 도달하는 것이 된다는 것이다.

뿐만 아니라 평양-원산 간 지역은 한반도에서 동해안과 서해안의 거리가 최단거리인 이른바 ‘좁은 목’(Narrow Neck)이어서 유엔군이 방어하기에 가장 유리한 지역이다. 또한 이 선은 한반도 전체 인구의 90%를 확보할 수 있는 경계라는 것이다.

키신저는 맥아더가 군인으로서는 훌륭한 전략가이기는 하지만 정치적 분석력은 부족한 인물이라고 지적했다. 맥아더는 한반도를 통해 만주를 침략한 일본에 대해 중국인들이 어떤 기억을 갖고 있는지 인식이 부족했다는 것이다. 또한 맥아더의 인천상륙작전 성공에 압도되어 그의 압록강 진격을 묵인한 트루먼은 유엔군이 압록강까지 진격하지 않을 것이라는 것을 중국에 통고하거나 이를 공표한 적도 없다고 키신저는 지적했다.

평양-원산 선에서 유엔군의 진격 중단은 영국이 제안한 압록강 이남의 완충지대 설치 제안과 관련이 있다. 영국의 어네스트 베빈 외상은 압록강에서 10km 이남까지의 지역을 완충지역으로 만들어 비무장지대로 하고, 어떤 형태로든 국제적 통제 아래 두자는 안을 내놓았다. 이 안은 미국과 중국 쌍방으로부터 외면당했으나 평양-원산 선에서의 진격 정지는 미국이 일방적으로 취할 수 있던 조치였다.

이 때문에 키신저는 이 방안을 고려하지 않은 트루먼 행정부와 맥아더를 다 같이 비판했다. 즉 한국전 파병의 명확한 목적에 일관성을 잃은 트루먼 행정부와 인천상륙작전 성공에 오만해진 맥아더가 이 방안의 추진을 위해 외교적 군사적 노력을 하지 않았다는 것이다.

이 점에 대해서는 당시 국무장관이던 딘 애치슨도 같은 입장이다. 그는 나중에 평양-원산 선을 계속적인 방어진지로 하는 방안을 마셜 국방장관과 합참이 트루먼 대통령에게 건의해서 채택했더라면 미국이 중국과 전쟁을 벌여 후퇴하는 재앙은 피할 수 있었을 것이라고 후회했다.

마오쩌둥이 저우언라이에게 보낸 電文

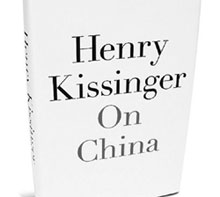

|

| 1950년 10월 1일 조선노동당 중앙위원회 명의로 마오쩌둥에게 군사지원 요청을 한 편지. 김일성·박헌영 두 사람이 작성해 마오쩌둥에게 보낸 이 편지에는 미군의 인천상륙작전 성공으로 수세에 몰린 북한군의 다급한 처지가 적나라하게 표현돼 있다. |

이 같은 마오쩌둥의 언명은 대단히 흥미 있는 전략이다. 이 말이 거짓이 아니라면 유엔군이 평양-원산 선에서 진격을 중지했을 경우 일단 이 선을 경계로 해서 유엔군과 중국 양측이 대치하는 상황은 벌어지지만 양측 사이에 전투는 벌어지지 않았을 것이라고 키신저는 결론지었다. 마오쩌둥이 보냈다는 전문은 원래 1993년에 미국 스탠퍼드대학 출판부에서 출간된 《흔들리는 동맹》(Uncertain Partners)이라는 곤차로프 등 3인의 공저(共著)에 처음 소개되어 있는데, 그 내용은 다음과 같다.

“우리 군대는 충분한 시간을 가지면 방어력을 향상할 것이다. 만약 적이 집요하게 평양과 원산을 방어하고 6개월 안에 그 이상 북진을 하지 않는다면 우리 군대는 평양과 원산을 공격하지 않을 것이다. 우리 군대는 오직 충분하게 장비를 갖추고 훈련되어 명백히 공군과 지상군에서 적에 대해 우세를 점했을 때만 적을 공격할 것이다. 요컨대 우리는 6개월 안에는 공세를 취하는 문제를 논의하지 않을 것이다.”

그런데 위의 전문에서 마오쩌둥이 말하는 것처럼 중공군이 6개월 안에 공군력에 있어서 유엔군에 대해 우위를 점할 가능성은 없는 것이다. 따라서 이것은 사실상 중공군이 평양과 원산에 주둔한 유엔군을 공격할 가능성이 없다는 것으로 해석할 수 있어 평양-원산 선은 미군을 비롯한 유엔군과 중공군이 대치하는 선이 되지만 미·중 간에 군사충돌은 피할 수 있게 되는 것이다.

키신저는 이에 대해 몇 가지 추가적인 의문을 던진다. 미군이 평양-원산 선에서 북진을 멈추었다면 그곳이 마오쩌둥의 전략적 관심을 만족시키는 일종의 완충지대가 됐을 것인가. 베이징을 상대로 한 미국의 외교적 움직임이 있었다면 그것은 상황전개에 어떤 차이점을 가져왔을까. 마오쩌둥은 중공군의 한반도 주둔을 그의 군대의 장비를 보완하기 위하여 이용하는 것에 만족했을 것인가. 마오쩌둥이 저우언라이에게 언급한 6개월은 외교적 접촉이나 군사적 경고 또는 마오쩌둥과 스탈린이 마음을 바꾸는 기회를 가져다줄 가능성이 있는 것인가. 다른 한편 북한이라는 공산국가 영토에 생기는 완충지대 설치방안은 거의 확실하게 마오쩌둥의 혁명적 또는 전략적 구상과 모순되지 않는가.

이런 여러 의문에 대해 키신저 자신의 답은 이렇다. 마오쩌둥은 여전히 외견상 서로 모순되는 전략을 동시에 추구한 《손자병법》의 달인이었다. 미국은 어떤 경우든 이 같은 능력을 갖고 있지 않았다. 때문에 미국은 한반도의 ‘좁은 목’ 선에서 자신의 군대와 자신의 외교로써 (자국의 명예와 국가이익을) 지키는 방안보다 유엔이 보증한 압록강에 연한 경계선을 선택했다는 것이다.

中, 7월 말까지 25만명 한만국경 배치

|

| 압록강을 향하여 진격 중인 제2군단 제6사단 장병들. |

마오쩌둥은 파병을 최소의 목적으로는 북한정부의 붕괴를 방지하기 위해서, 그리고 최대의 목적으로는 한반도에서 미군을 완전히 몰아내기 위해 계획하도록 참모들에게 지시했다. 마오쩌둥은 한국군과 미군이 38선을 돌파하기 훨씬 이전부터 중국이 참전하지 않으면 북한군이 압도당할 것이라고 예측했다. 미군이 압록강까지 진격하는 것을 막는 것은 부차적인 요소였다. 다만 마오쩌둥의 생각으로는 미군의 압록강 진격이 중국 측의 기습공격을 위한 좋은 기회인 동시에 여론을 동원하는 데 좋은 기회일 뿐이고 파병의 주된 동기는 아니었다.

미국 측이 1950년 8월 북한군의 첫 번째 남침공격을 격퇴시켜 인천상륙작전이 성공하고 38선을 넘어 전쟁의 파도를 완전히 역류시키자 중국의 전쟁 개입 확률은 상당히 높아졌다. 중국의 전략은 대체로 세 가지 특징을 보인다. 즉 장기추세에 대한 면밀한 분석과 전술적 선택에 대한 주의 깊은 연구, 그리고 부수적인 작전에 관한 선택의 개발이다.

저우언라이는 미군이 한국에 파견된 지 2주일이 지난 그해 7월 7일과 10일 미군의 한반도 전개가 중국에 미치는 영향을 분석하기 위한 중공당 간부회의를 주재함으로써 파병계획의 첫 과정을 시작했다.

회의 참석자들은 원래 타이완 침공을 의도하여 배치한 병력을 북한과의 접경지대에 재배치하여 동북변경방어군을 편성하는 데 동의했다. 이 부대는 동북지방(만주)의 국경을 방어하고 필요한 경우 북한 인민군의 군사작전을 지원하는 것이 임무였다. 미군이 38선을 넘기 2개월 전인 7월 말까지 25만명의 중공군 병력이 북한과의 접경지대에 배치되었다.

당 정치국과 중앙군사위원회 회의가 8월에 개최되었다. 인천상륙작전 6주일 전인 8월 4일, 이때는 아직 정세가 남침한 인민군에 유리했던 시기였다. 전선이 부산을 중심으로 한 남한 깊숙이 형성되어 있을 때였다. 그럼에도 불구하고 마오쩌둥은 북한군의 능력에 의문이 생겨 정치국원들에게 말했다.

“만약 미제국주의자들이 승리한다면 그들은 승리에 도취하여 우리를 위협할 위치에 오게 될 것이다. 우리는 조선을 도와야 하며 그들을 지원해야 한다. 그것은 지원군 형식이 될 것이며 우리가 선택하는 시기를 위하여 준비를 시작해야 한다.”

같은 회의에서 저우언라이는 같은 내용의 기본적 분석을 행하였다.

“만약 미제국주의자들이 북조선을 분쇄하면 그들은 오만에 빠지고 평화는 위협받을 것이다. 우리가 승리를 확실히 하려면 중국요소를 증대시키지 않으면 안 되며 그렇게 되면 국제정세의 변화를 가져올 수 있을 것이다. 우리는 장기적 관점을 가져야 한다.”

요컨대 중국이 막아야 하는 것은 여전히 전진하고 있는 북한군의 패배이지 미군 병력의 특정한 작전상 이동이 아니라는 의미이다. 이튿날 마오쩌둥은 그의 최상급 사령관들에게 “이달 안에 준비를 완료해서 작전임무를 수행할 명령을 받을 태세를 갖추라”고 지시했다.

중국의 逆발상

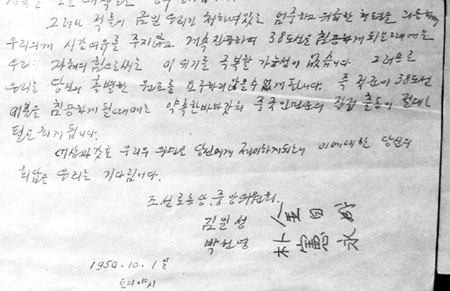

|

| 6·25 전쟁에 지원하기 위해 신청서를 작성하는 중공군 병사들. |

회의참석자들은 서양인들이 직관에 반하는 판단이라고 생각할 만한 결론에 도달했다. 그 결론이란 중국은 미군을 상대로 한 전쟁에서 이길 수 있다는 내용이다. 왜냐하면 세계 도처에 걸친 미국의 개입 공약으로 인하여 미군의 병력전개는 최대한 50만명으로 제한되어 있는 데 반해 중국은 400만명을 배치할 수 있다는 것이다. 또한 한반도의 전투현장에 중국이 지리적으로 가까운 사실은 보급상의 이점을 제공한다. 또한 중국의 파병을 전 세계 인민들이 지지한다는 것이다.

이들 중국 지휘관들에게는 미국의 핵무기 사용가능성조차 문제가 되지 않았다. 미국이 같은 핵보유국가인 소련 면전에서 핵무기로 응답해 올 가능성이 희박했기 때문이다.

중국의 이 같은 참전 준비는 모두 맥아더의 인천상륙작전(중공군의 한 연구결과는 이를 예견했음)이 감행되기 수주일 전, 그리고 유엔군이 38선을 넘기 1개월 전에 있었던 일이다.

중국은 주의 깊은 전략적 평가에 기초해서 전쟁에 들어갔으며 미국의 전술적 작전에 대한 반응으로서, 또는 38선이라는 불가침성을 지키기 위한 법률적 결단에 의해서 전쟁에 개입한 것이 아니었다.

이 같은 중국의 전략은 현실적으로 나타나지 않은 위험에 대한 선제적 전략이기도 하다. 또한 중국의 파병결정은 잘못 파악된 중국에 대한 미국의 궁극적 목적에 관한 잘못된 판단에 기초하고 있다. 그것은 또한 중국의 장기적인 계산에 입각해서 보는 한반도가 중국에 주는 중대한 역할을 의미하는 표현이기도 하다. 이런 조건이란 아마도 현대 세계에서는 더욱 타당성을 지니고 있을 것이다.

마오쩌둥의 이 같은 입장은 그가 스탈린과 김일성의 남침 계획을 묵인한 데 따른 유일한 구제수단이라는 확신에서 나온 것이기도 했다. 그로서는 그런 조치를 취하지 않으면 다른 지도자들로부터 타이완해협에 미국 7함대가 배치되고 미군이 중국 국경선으로 진격함으로써 빚어진 중국의 전략적 상황의 악화 때문에 다른 중공 지도자들로부터 비난받을 가능성이 있었다.

스탈린, 북한망명정권 설치 거론하며 압박

그해 10월 미군과 동맹군들이 38선을 돌파, 북한군이 사실상 붕괴되자 스탈린은 마오쩌둥에게 강력한 압력을 가했다. 그는 10월 1일 마오쩌둥에게 메시지를 보내 중국의 파병을 요구했다.

마오쩌둥이 망설이는 태도를 보이자 스탈린은 만약 미국이 중국을 상대로 전면전을 벌일 경우 소련은 중국을 군사적으로 지원할 것을 다짐하는 전문을 다시 보냈다. 스탈린은 한반도에 통일된 친미정부가 들어서면 한반도는 미국의 전략적 영향권이 되어 일본의 군국주의 재기와 함께 유럽에서 탄생한 나토(북대서양조약기구)가 초래할 위험처럼 아시아에서도 똑같은 평화 위협이 조성될 것이라고 주장했다.

북한군이 해체될 단계에서 스탈린의 거듭된 요청을 받은 마오쩌둥은 그동안 참전계획을 세웠음에도 불구하고 막상 한국전쟁에 개입하는 문제가 닥치자 커다란 곤경에 처했다. 그는 당 정치국회의에서 한국 파병문제를 제기했다. 참석자들은 애매한 반응을 보였다. 일부 참석자들은 파병 대신 국내에서 경제발전을 위해 노력해야 한다고 반대했다.

그는 파병 결정을 보류했다. 이에 따라 마오쩌둥은 중국의 파병결정을 스탈린에게 알리기 위해 기초한 메시지의 발송을 중단하고, 그 대신 중국은 파병할 준비가 되어 있지 않다는 다른 내용의 메시지를 보냈다.

원래의 메시지 초안은 남만주로부터 12개 사단을 10월 15일 파견한다는 내용이었다. 마오쩌둥은 곧 소련의 지원문제를 협의하기 위하여 린뱌오와 저우언라이를 모스크바에 파견했다. 마침 이때 스탈린은 캅카스 지방에서 휴가 중이어서 이들을 그리로 오게 했다. 스탈린이 휴가를 취소하고 모스크바로 올 상황이 아닌 것도 그 이유지만 일설에는 그곳 휴양지에는 베이징과의 직접적인 통신수단이 없기 때문이기도 했다는 것이다.

중국 특사들은 마오쩌둥으로부터 “소련의 지원, 특히 공군과 장비 지원 없이는 한국에 파병할 수 없다”는 방침을 스탈린에게 통고하도록 훈령을 받고 있었다. 중국 특사들의 애매한 태도를 본 스탈린은 협상의 명수답게 이들에게 겁을 주었다. 그는 중국 측 입장이 그렇다면 최선의 방법은 북한의 남은 병력을 만주로 철수시켜 김일성으로 하여금 망명 임시정부를 구성케 하는 것이라고 밝혔다. 노약자들은 소련으로 후송하면 될 것이라고 말하면서 소련은 현재 유럽에서처럼 한·러 국경선에서 미국과 맞서는 것을 괘념치 않는다고 말했다.

스탈린은 만주에 김일성의 임시 망명정부가 들어서면 현지의 한국계열 소수민족과 접촉하면서 이들에 대한 모종의 주권(主權)을 주장하고 끊임없이 한반도를 향해 군사적 모험을 감행하리라는 것을 알고 있었다. 스탈린은 끝까지 중국이 먼저 파병을 하면 지원을 하겠다고 버텼다.

북한 급변사태 시 중국의 선택은?

결국 중국 측은 소련 측 요구를 수용하여 아무런 사전 보장도 받지 못하고 파병을 결정하게 된다. 마오쩌둥은 10월 19일 중공군으로 하여금 국경선을 넘도록 명령을 내렸다. 중국의 한국전 파병결과 소련은 64개 보병사단과 22개 공군전투사단에 무기를 공급했다 한다. 노회한 스탈린은 이렇게 배후에서 중국으로 하여금 미국과 무력 대결을 하게 한 것이다.

중국이 6·25 때 북한정권의 붕괴를 막기 위해 파병 결정을 한 사실이 오늘날 어떤 의미를 가지고 있는가.

중국은 확실히 한반도, 특히 그중에서도 북한지역을 자신들의 안보를 위한 중요 지역으로 간주하고 있다. 북한지역에 적대적인 정권이 들어서는 날 바로 수도 베이징에 이르는 보하이(渤海)만이 안보상 위험에 노출된다. 이 같은 지정학적인 상황은 6·25 당시나 지금이나 변함이 없다. 다만 6·25 당시와 비교해서 미국도 변하고, 중국도 변하고, 한국도 변했다. 그리고 전체 국제사회도 변했다. 안 변한 것은 북한뿐이다.

그런 점에서 현재도 북한 정권의 붕괴를 막기 위해 중국이 무조건 군사력을 사용할 것이라고 단정하는 것은 시대변화에 무지한 속단이다. 다만 외부세력이 군사력으로 북한의 돌발사태에 개입하는 경우에는 중국이 군사력으로 대응할 수 있겠으나 무조건 군사력으로만 나오지는 못할 것이다. 한국의 안보와 미래의 통일을 성취하는 데 중국이 어떤 역할을 할 것인가를 면밀하게 검토할 필요성은 이번 키신저의 저작에서 많은 시사를 받을 수 있을 것이다.⊙