1994년 북한이 NPT를 탈퇴하면서 1차 북핵 위기가 발발하자 金泳三 대통령은 軍 전력증강 사업을 전면 수정, 핵추진 잠수함 건조를 지시. 국방부와 원자력연구소 전문가들이 러시아 핵잠수함 도면과 러시아제 소형 원자로 기술 입수하여 극비리에 사업 추진

⊙ 러시아 OKBM의 예브게니 아다모프 박사와 접촉해 러시아 핵잠수함 도면 구해

⊙ 아다모프 박사, “핵폭탄 도면 500만 달러에 팔겠다” 제의

⊙ 金宇中 대우그룹 회장, 핵잠수함 도면 구입자금 100만 달러 제공

⊙ 曺永吉 당시 합참전력부장 2008년 원자력 추진 잠수함 실전배치, 추진

⊙ 현재 원자력 잠수함 탑재용 원자로 ‘스마트원전’으로 상세설계 진행.

사이즈 줄이면 원잠 탑재 가능

⊙ 러시아 OKBM의 예브게니 아다모프 박사와 접촉해 러시아 핵잠수함 도면 구해

⊙ 아다모프 박사, “핵폭탄 도면 500만 달러에 팔겠다” 제의

⊙ 金宇中 대우그룹 회장, 핵잠수함 도면 구입자금 100만 달러 제공

⊙ 曺永吉 당시 합참전력부장 2008년 원자력 추진 잠수함 실전배치, 추진

⊙ 현재 원자력 잠수함 탑재용 원자로 ‘스마트원전’으로 상세설계 진행.

사이즈 줄이면 원잠 탑재 가능

한국군이 추진하던 핵추진 잠수함 건조사업(SSX)이 당초 盧武鉉(노무현) 정부 시절 시작됐다고 알려진 것과는 달리, 북핵 위기가 고조되던 金泳三(김영삼) 정부 시절 본격 추진된 것으로 확인됐다.

1994년, 김영삼 대통령은 원자력연구소 과학자들에게 “핵추진 잠수함용 원자로를 건설하라”고 지시한 것으로 확인됐다. 이에 따라 원자력연구소는 러시아 핵잠수함 도면을 입수해 잠수함 탑재용 원자로를 설계했고, 국방부는 국방과학연구소(ADD)에 핵추진 잠수함의 무기체계 설계를 지시했다는 것이다.

이 같은 사실은 핵추진 잠수함 건조 프로젝트를 비밀리에 추진한 두 주역인 曺永吉(조영길·69) 전 국방부장관(당시 합참 전력기획부장), 申載仁(신재인·66) 전 국가핵융합연구소장(당시 원자력연구소장)의 증언을 통해 밝혀졌다.

조영길 전 장관은 합참 전력기획부장(소장) 시절 이지스함 사업 등 우리 군 첨단무기 전력증강 계획의 틀을 짠 인물이다. 신재인 전 국가핵융합연구소장은 한국 표준형 원자로를 설계했고, 1993년부터 1996년 2월까지 한국원자력연구소장을 지냈다. 이후 2005년 10월 국가핵융합연구소장으로 부임해 2008년 6월 첨단 핵융합연구장치인 KSTAR를 건설하고 첫 플라스마를 발생시키는 데 주도적 역할을 했다.

조영길 전 장관(현 군사전략연구소 고문)은 “북한이 NPT를 탈퇴하면서 1차 북핵 위기가 발발하자 당시 합참 전력기획부장으로서 軍(군) 전력증강 사업을 전면 수정할 수밖에 없었다”면서 “원자력연구소와 ADD와 협력, 3000t급 핵추진 잠수함 건조사업에 착수해 2008년 9척을 실전 배치한다는 계획을 수립했다”고 말했다.

조 전 장관은 “1994년 국방부는 480억원의 핵추진 잠수함 개발용 비밀예산을 편성해 원자력연구소와 ADD에 전달했다”면서 “이에 맞춰 1300km 사거리의 잠수함 발사용 크루즈미사일(천룡)도 개발했다”고 했다.

2006년 1월 26일 朝鮮日報는 우리 군이 4000t급 원자력 추진 잠수함을 2007년부터 건조에 착수해, 2012년부터 2~3년 간격으로 ○척을 실전배치한다고 보도했다. 국방부와 해군은 2003년 5월부터 핵잠수함 독자 건조를 검토해 왔으며, 올해부터 2006년까지 개념설계를 마친 후 2007년부터 건조에 돌입한다는 내용이었다.

국방부는 원자력 잠수함 건조계획 부인

이 보도 직후 원장환 당시 국방부 획득정책관(육군 소장)은 기자들과 만나 “핵잠수함은 한반도 非核化(비핵화) 선언에 위배되기 때문에 국제원자력기구(IAEA)의 사전승인을 받지 않고는 현실적으로 불가능하며, 3500t급 잠수함을 핵추진으로 건조하는 것은 기술적으로도 불가능하다”고 핵잠수함 건조 계획을 전면 부인했다.

당시 국방부는 핵잠수함 사업이 논란을 빚자 한국국방연구원(KIDA)에 용역을 주어 사업에 대한 타당성 검토를 위한 연구 과제를 맡겼고, 2003년 말 KIDA는 국방부에 연구 결과를 보고했다고 한다. 그 연구 보고서에 담긴 내용은 ‘미국을 배제한 채 비밀리에 핵추진 잠수함 건조는 사실상 불가능하다’는 내용이 主(주)를 이루고 있었다고 한다.

月刊朝鮮 2004년 8월호는 ‘한국군의 핵추진 잠수함 건조계획 내막’ 보도를 통해 우리 군의 원잠 건조사업을 구체적으로 보도했다.

당시 月刊朝鮮이 보도한 내용은 2004년 6월 하순 국방부에서 열린 잠수함 실무 관계자 회의에서 핵추진 잠수함에 대한 개념설계 허가가 떨어졌으며, 핵추진장치 개발계획을 국방부 장관에게 별도 보고하라는 지시가 있었다는 내용이었다.

이와 함께 3조5000여억 원(척당 건조비 1조2000억원 정도로 추산)에 달하는 핵잠수함 세 척의 개발 예산이 해군의 한국형 이지스함(KDX-3) 사업, 차기 호위함(FFX) 사업, 소해 탐색함 사업 등에 분산 은닉되어 있는 사실도 보도했다.

해군이 2004년 6월 조함단 내 원자력 잠수함 전담부서인 사업단을 설치해 설계 및 건조, 무장과 관련된 각종 현안 검토, 작전요구성능(ROC) 수립 등을 담당하고 있으며, ADD에 잠수함 설계팀이, 한국원자력연구소 산하에 핵추진기관 연구팀이 각각 활동 중이라는 사실도 보도했다.

그러나 조영길 전 장관은 핵추진 잠수함 건조계획은 이보다 10년 전인 1994년부터 추진되기 시작했다고 증언했다.

1차 북핵위기 터지자 원잠 건조 추진

당시 합참 전력기획부장을 맡고 있던 그는 “북한이 핵을 절대로 포기하지 않을 것으로 판단, 우리 군의 전력증강 방향을 근본부터 바꾸게 됐다”면서 “2008년 북한의 핵 위기가 다시 찾아올 것으로 예측하고 육·해·공 전력을 2008년도를 목표로 획기적으로 개선하는 작업을 추진했다”고 했다. 그의 말이다.

“육군은 핵이나 화생방 상황에서 생존성이 높은 기계화부대를 4개에서 8개로 증강시키고, 현재의 차기전차(후일 K-2)를 개발하기로 했습니다. 공군은 조기경보기(E-X)를 도입하고, 차기전투기사업(F-X)으로 F-15전투기 200대를 도입할 계획을 수립해 김영삼 대통령에게 보고했어요. 그러나 F-X사업은 추진과정에서 IMF 경제위기가 닥치면서 예산상의 문제로 120대로 줄었고, 金大中(김대중) 정부 들어 40대로 축소된 것을 내가 국방장관으로 취임하여 20대를 추가했습니다.

또 최신예 空對地(공대지) 미사일(SLAM-ER)과 최신예 요격미사일 패트리엇(PAC-3)을 도입하기로 미국 레이시온社(사)와 구체적인 구입절차를 타진했어요. 그러나 북한이 대포동 2호 미사일을 일본을 향해 발사하는 와중에도 김대중 정부는 미국의 MD(미사일방어) 제의를 거부하며 한미 간의 불신의 단초를 제공했습니다. 노무현 정부 들어 최신예 PAC-3 대신 독일의 중고 PAC-2를 업그레이드해서 들여오는 것으로 변경됐습니다.”

조 전 장관은 해군력 증강에 가장 功(공)을 들였다고 한다. 그는 한국형 구축함 사업으로 추진하던 3000t급 KDX-1 사업을 축소시키고, 한국형 이지스함(KDX-3) 사업, 차기 호위함(FFX) 사업을 추진했고, 아시아 최대의 1만4000t급 대형 상륙함인 독도함 사업을 추진했다. 조 전 장관은 합참에서 李瑛煥(이영환) 전 국방부 획득실장 등과 함께 3000t급 원자력추진 重(중)잠수함 계획을 수립했다고 한다. 그의 말이다.

“미국의 잠수함도 타 보고, 중국·일본의 잠수함도 연구했습니다. 우리나라의 서해안을 중심으로 한 지역은 대륙붕으로 이뤄져 핵추진 잠수함을 보유하면 전략적으로 상대방에게 엄청난 위협이 됩니다. 핵추진 잠수함이란 전략무기를 갖게 되면 중국, 러시아처럼 북한을 지원하는 국가들에 대해서도 전략적인 견제를 할 수 있게 되는 것이죠.

2차 세계대전 이후 재래식 잠수함은 배터리 충전을 위해 물 밖으로 자꾸 들락거려 발견당할 가능성이 높습니다. 반면에 원자력 추진 잠수함은 물속에서 오래 머물 수 있는 데다, 한국 海域(해역)이 熱層(열층·thermal layer)이라 200m 이하로 내려가면 音波(음파)가 산란돼 생존성이 높습니다. 따라서 핵추진 잠수함 개발을 통해 생존성, 기밀성, 정숙성을 높여 미래 전장에 대비하고자 한 겁니다.”

국방부, 연구비용 480억원 지원

그는 “자금출처는 밝힐 수 없지만 국방부는 원자력연구소에 원자력추진체 연구비용으로 480억원을 지원했다”면서 “진해 ADD에 3000t급 핵추진 잠수함 설계임무를 주었다”고 했다.

조영길 전 장관은 “현재 추진하고 있는 일체형 원자로 사업(스마트원자로)은 핵추진 잠수함 원자로를 만들기 위해 위장된 프로젝트였다”면서 “미국과의 마찰을 합리적으로 관리하고 있었고, 對美(대미) 보안을 어느 단계까지 유지하다가 미국과 공개적인 협의를 하려 했다”고 했다.

조영길 전 장관은 “김영삼 정부 당시 군 수뇌부는 209 획득사업이 종료된 후에는 한국형 핵추진 잠수함을 건조한다는 계획을 수립했다”고 했다.

그런데 김대중 정부 출범 후 새로 개편된 군 수뇌부는 이 계획을 전면 백지화하고 차기 잠수함 사업을 원점에서 다시 검토했다. 김대중 정부의 잠수함 사업은 프랑스와 독일이 경합을 벌인 끝에 AIP(Air Independent Propulsion: 공기 不要 추진장치-연료전지를 탑재해 산소와 수소의 화학반응을 통해 전기를 발생시키는 장치)를 탑재한 독일 HDW의 214 잠수함으로 기종이 결정됐다.

조영길 전 장관은 “1994년 무렵 209급(1200t급) 잠수함을 9척 건조한 이후 바로 핵추진 잠수함(3000t)으로 갈 계획을 세웠었는데, 내가 2군단장, 2군사령관 등 지휘관으로 나간 사이에 214급 잠수함 사업이 시작됐다”고 했다.

그는 “김대중 정부는 잠수함 생산라인을 二元化(이원화)한다는 논리를 앞세워 214 잠수함 사업권을 잠수함 건조 도크와 각종 설비 등 인프라와 건조인력을 갖추고 있는 대우조선을 제치고 건조 경험이나 설비가 전무한 현대중공업에 주었다”면서 “국방부에서 투자한 대우조선을 제치고 현대중공업으로 선정한 것은 이중투자요, 세금낭비”라고 말했다.

이 때문에 209 잠수함 건조를 위해 정부로부터 1000억원의 예산을 지원받아 만들어 놓은 대우조선의 잠수함 건조설비와 200여 명의 건조인력은 일거리를 잃고 다른 작업장에 투입됨으로써 10여 년 쌓아 온 잠수함 건조 기술과 경험, 노하우가 死藏(사장)되고 말았다.

현대중공업은 대우조선과 치열한 수주전을 벌여 214 건조 사업권을 따내는 과정에서 값싼 수주를 한 결과 세 척 모두 건조할 경우, 적자를 면치 못할 상황이 됐다. 현대중공업은 잠수함 건조 경험이 없는 상태에서 건조를 한 결과, 214급 1번함인 손원일함의 경우 기준치보다 소음이 훨씬 커지는 등 품질상의 문제가 발생한 것으로 알려졌다.

조영길, 국방장관 취임하자 ‘원잠’ 드라이브 걸어

조영길 전 장관은 현대중공업은 214급 잠수함 기본사업 3척 외에 노무현 정부 들어 6척이 추가된 사실, 그리고 李明博(이명박) 정부 들어 또다시 6척을 추가하려는 움직임에 대해 “우리 해군이 214잠수함 大國(대국)이 되려는 것도 아닌데, 왜 이렇게 동일 기종의 잠수함을 많이 획득하려는 것인지 이해가 가지 않는다”고 했다.

우리 軍(군)은 현재 9척의 장보고級(급) 잠수함(1200t)을 운용 중이며, 2007년부터 장보고급보다 배수 톤수가 500t 정도 늘어나고 AIP가 탑재된 214급 잠수함 세 척(손원일함, 정지함, 안중근함)을 실전 배치했다.

김대중 정부 시절 군 수뇌부는 이 잠수함의 뒤를 이어 3500t급의 디젤로 추진되는 중잠수함(SSU)을 독자 개발하는 계획을 세워 놓았다.

그런데 노무현 정부 이후 새로 구성된 군 수뇌부는 김대중 정부가 수립한 잠수함 계획을 전면 백지화해 중잠수함을 거치지 않고 곧바로 핵추진 잠수함 건조로 방향을 틀었다. 방향을 튼 인물은 조영길 국방부장관이었다.

月刊朝鮮(2004년 8월호) 보도에 의하면 조영길 장관은 취임 직후인 2003년 3월, 계룡대 해군본부를 방문해 文正一(문정일) 해군참모총장에게 “해군은 숙원사업인 잠수함을 키워야 한다”는 요지의 발언을 한 이후 장관이 직접 나서서 핵추진 잠수함 사업의 드라이브를 걸기 시작했다고 한다. 조 장관은 이어 5월 초에는 ‘자주국방 비전 보고’ 석상에서 핵추진 잠수함의 조기 획득을 지시했다고 한다.

결국 2003년 6월 초 회의에서 국방부는 잠수함 장기소요계획을 전면 수정해 SSU 사업을 포기하고 SSX 사업을 추진하기로 결정했다.

조 장관은 “한반도 상황, 미래 안보상황을 볼 때 핵잠수함 건조 시기를 최대한 앞당기기 위해 모든 방안을 강구하되 미국과 문제가 야기되어서는 안되므로 비밀리에 추진하라”고 지시했다.

조 장관은 심지어 “해군과 ADD를 하나로 묶어 사무실은 해군본부에 둘지라도 실무자들은 ADD에서 연구복으로 갈아입고 ADD 요원으로 위장하여 사업을 추진하라”, “예산은 건조단계 이전에는 ADD 연구개발비로 위장하라”, “핵잠수함은 국가 생존을 위해 더 이상 미룰 수 없는 사업이다. 사업 참여자는 목숨을 걸어야 한다”는 비장한 말까지 했다고 한다.

조영길 전 장관은 “합참의장 시절인 2000년경 진해 국방과학연구소를 방문, 핵추진 잠수함용 원자로가 거의 마무리된 것을 확인했다”면서 “국가 지도자가 ‘고(go)!’라고 의사결정만 하면 바로 제작에 착수할 수 있을 정도였다”고 했다.

선체 설계과정에서 문제 발생

그는 “국방과학연구소 잠수함 설계팀이 잠수함 선체와 스펙(제원)을 만드는 기술을 이미 확보하고 있기 때문에, 핵추진 잠수함용 3000t급 선체를 만드는 일이 어렵지만은 않을 것”이라고 했다.

그러나 잠수함을, 그것도 우리가 한 번도 운항 경험이 없는 최첨단 원자력 추진 잠수함을 독자적으로 설계 개발한다는 것이 말처럼 쉬운 것은 아니었다.

당시 우리의 잠수함 인프라는 외국이 설계한 디젤 잠수함의 도면을 가져다 건조 기술을 이전받아 겨우 건조할 수 있는 수준이라는 사실이 드러나면서 핵잠수함의 船體(선체) 설계 문제가 걱정거리로 떠올랐다고 한다. 사정이 이렇게 되자 관계자들은 프랑스가 설계작업을 하고 있는 바라쿠라급 차기 핵잠수함을 주목했다고 한다.

月刊朝鮮(2004년 8월호) 보도에 따르면, 프랑스의 루비급 핵잠수함을 대체하게 될 이 잠수함은 수중 배수 톤수가 4000t급으로 우리 군이 구상하는 스타일과 거의 비슷해 벤치마킹의 대상으로 삼았다는 것이다.

金宇中 회장, 핵잠수함 도면 구입비 100만 달러 내놔

신재인 전 국가핵융합연구소장(당시 원자력연구소장)은 소련 붕괴 직후인 1993년 가을, 金時煥(김시환) 당시 원자력연구소 원자로연구소장(전 원자력연구소 일체형원자로 연구개발사업단장)을 대동하고 모스크바행 비행기에 올랐다.

당시 소련 붕괴 후 달러가 필요했던 러시아 핵 관련 연구소와 기업들은 원자력 기술을 ‘바겐세일’하고 있었다.

신재인 소장은 원자력 관련 보고를 위해 청와대로 김영삼 대통령을 찾아 獨對(독대)를 하는 과정에서 “핵추진 잠수함을 만들어야 한다”는 이야기를 들었다고 한다. 신 소장도 일본 원자력연구소(JAERI)가 핵추진 해양조사선 무츠호를 띄운 데 자극을 받고 있었다.

신 소장은 당시 209급(1200t) 잠수함을 건조하고 있던 대우그룹 金宇中(김우중) 회장이 떠올랐다고 한다. 그는 김우중 회장이 가장 신뢰하는 姜昌淳(강창순) 서울대 원자핵공학과 교수(현 명예교수)를 대동하고 대우그룹 회장실을 찾았다. 강 교수는 김 회장의 경기고 후배로 김 회장이 대우그룹의 원자력에너지 부문을 총괄하도록 했으나 “기업 체질에 맞지 않는다”며 서울대로 옮겨가 있었다.

신 소장은 김 회장을 만나 “우리나라는 현재 재래식 잠수함을 건조하고 있지만, 조만간 핵추진 잠수함을 건조해야 한다”면서 “러시아 측과 접촉해 핵잠수함 도면을 사다가 연구를 해야 한다”는 취지로 설득했다.

김 회장은 즉석에서 “해보지!” 라며 尹永錫(윤영석) 당시 대우조선 부회장(두산중공업 고문)을 찾아가라고 했다. 신 소장은 윤 부회장으로부터 100만 달러를 받았다. 신 소장은 “물가상승률을 감안하면, 당시 100만 달러는 지금 1000만 달러의 가치를 가진 금액이었다”면서 “김 회장이 아무 조건 없이 100만 달러를 내놓았다”고 했다.

당시 러시아 핵잠수함 원자로 제조회사인 OKBM은 핵잠수함 탑재용 원자로를 산업용으로 전환하는 과정에서 한국원자력연구소, 두산중공업 등 한국 기술진과 접촉을 시도하고 있었다고 한다.

신 소장은 김우중 회장이 준 100만 달러를 들고 러시아 볼가江(강) 연안의 니즈니 노보고로드市(시)에 위치한 OKBM을 찾았다. 그들은 그곳에서 체르노빌 原電(원전)에 참여한 러시아의 핵물리학자 예브게니 아다모프(67) 박사를 만났다.

아다모프 박사는 1998~2001년 러시아 원자력부 장관을 역임했다. 그는 장관 퇴임 후인 2005년 미국 에너지부 기금 900만 달러를 빼돌린 혐의로 미국 측으로부터 국제체포영장이 발부돼 체포됐다가 석방되기도 했다.

OKBM은 舊(구)소련 시절부터 핵잠수함에 탑재되는 원자로를 개발·생산해 온 회사로서, 이 회사가 제작한 원자로를 탑재한 쇄빙선이나 잠수함이 210여 척에 이른다고 한다.

신 소장은 핵잠수함 설계도면을 구입하기 위해 러시아 측과 여섯 차례나 접촉했다고 한다. 협상 과정에서 금액 조정이 까다로웠다. 아다모프 박사는 신 소장을 ‘별실’로 불러 “핵폭탄 도면을 500만 달러에 팔겠다”면서 핵폭탄 초기도면을 내밀었다고 한다. 핵폭탄 도면을 한국과 같은 원자력 선진국이 입수할 경우, 기술적 문제를 단시간에 뛰어넘어 핵 개발을 훨씬 앞당길 수 있다는 것이다. 신 소장은 아다모프 박사의 ‘유혹’을 거절했다고 한다.

신 소장은 OKBM을 비롯해 핵융합로의 모델 가운데 토카막 장치를 처음으로 개발한 쿠르차토프(Kurchatov)연구소도 방문했다고 한다. 1994년 원자력연구소는 OKBM 측과 핵잠수함 설계도면 구입에 관한 협력협정을 체결했다. 체결파티에 아다모프 박사는 신 소장에게 부부동반 파티를 제안했다.

원자력연구소 연구원 4명 러시아에 1년간 파견

협정에 따라 OKBM은 ▲핵잠수함 도면제공 ▲디자인용 컴퓨터 코드 제공 ▲연구원 교육 등 세 가지를 묶어 원자력연구소 측에 제공하기로 했다. 특히 원자력연구소가 대금을 지불하고 핵잠수함 도면을 사 온 것이기 때문에 러시아가 향후 개발되는 원자로에 ‘기술소유권’을 주장할 수 없다는 내용도 추가했다. 핵잠수함 도면을 기초로 제작한 스마트(SMART) 원자로는 한국에 소유권이 있는 셈이다.

협정 과정에서 당시 駐(주)러시아 무관인 윤종구(62) 재향군인회 국제협력실장(예비역 해군준장)이 일을 도왔다.

당시 러시아는 치안이 좋지 않아 신 소장 일행은 李仁浩(이인호) 러시아 대사(명지대 석좌교수)에게 모스크바에서의 신변보호를 요청했다고 한다.

신 소장은 핵잠수함 도면을 들고 귀국해 국방부를 찾아갔다. 국방부도 흔쾌하게 동의해 진해 ADD와 함께 일을 진행했다고 한다. 신 박사는 추진경과를 김영삼 대통령에게 보고했고, 黃海雄(황해웅) ADD 소장(예비역 육군준장)에게도 알렸다.

원자력연구소는 IAEA(국제원자력기구)에 해수담수화용 원자로로 신고하고 반입했다. 원자력연구소는 스마트 원자로 제작과 동시에 본격적으로 핵추진 잠수함용 원자로 제작을 시작했다고 한다. 국방부로부터 설계자금 480억원 가운데 일부를 받아 사용했다.

OKBM과 협약에 따라 원자력연구소는 연구원 4명을 러시아에 1년간 파견해 ‘설계코드’ 교육을 받았다고 한다. 핵잠수함 도면에 적혀 있는 설계코드를 해석해 원자로 개발에 적용하려면 특별한 교육을 받아야 했던 것이다. 원자로 설계과정에서 문제가 발생하면 러시아 OKBM 직원이 서울을 방문하기도 했다.

신 소장은 “ADD는 크루즈미사일 발사체를 잠수함에 탑재하는 문제라든가 소음, 진동 등 제원에 대한 설계를 담당했고, 원자력연구소는 ADD의 조건에 따라 원잠용 원자로 설계를 추진했다”고 했다. 결국 원자력연구소는 3~4년에 걸친 설계작업 끝에 핵추진 잠수함용 원자로를 마무리했다고 한다.

필자는 김영삼 전 대통령이 실제로 한국형 원자력잠수함 건조를 지시했는지를 확인하기 위해 김 전 대통령 인터뷰를 요청했다.

金基洙(김기수) 비서실장은 “대통령은 취임 직후부터 대덕연구단지를 여러 차례 방문하시는 등 국가의 장래를 내다보고 원자력 관련 사항들을 챙기신 것으로 알고 있다”고 했다.

신재인 전 국가핵융합연구소장은 “1995년 3월 김영삼 대통령이 대덕의 원자력연구소 하나로원자로를 시찰하면서 핵융합 연구를 가속화할 것을 지시했다”면서 “김 대통령은 플루토늄·우라늄 농축 등 핵주기 완성, 핵융합 원전 연구, 핵추진 잠수함 건조 지시 등 박정희 대통령 이후 ‘핵 주권’을 찾기 위해 부단히 노력한 대통령으로 기억될 것”이라고 했다.

스마트 원자로의 비밀

스마트 원자로는 OKBM이라는 러시아 회사의 원천기술로 개발된 것이다. 스마트 원자로를 축소하면 핵추진 잠수함에 탑재할 수 있다. 만약 국산 원자력 잠수함이 건조될 경우 핵추진 기관은 한국원자력연구소가 개발 중인 일체형 원자로 스마트를 잠수함에 탑재한다는 계획이 수립됐다고 한다.

김시환 전 한국원자력연구소 일체형원자로 연구개발사업단장(울산대 교수)은 “스마트 원자로의 기본개념에 대한 연구가 시작된 것은 1994년 7월”이라면서 “3년간 기초기반 기술을 연구한 후 1997년 7월부터 3년에 걸쳐 개념개발이 진행됐으며, 2000년 4월부터 2002년 3월까지 원자로 기본설계가 끝났다”고 했다.

현재는 상세설계 마무리 단계로서 예산 부족으로 파일럿 플랜트 제조냐, 상용화냐를 두고 저울질하고 있는 상태라고 한다.

김 전 단장은 “우리는 이미 33만kW급의 일체형 원자로(SMART 330)의 설계를 끝내고 2008년까지 설계용량의 5분의 1 크기인 파일럿 플랜트(65MWt)를 건설하여 각종 테스트를 할 예정이었으나 올해 추경예산 300억원이 가까스로 편성될 정도로 과거 정부에서는 잊힌 존재였다”고 했다. 스마트 330의 발전용량은 10만kW, 즉 울진이나 영광에서 가동 중인 한국 표준형 원전의 10분의 1 용량이다.

그는 “스마트는 전력생산보다는 해수를 담수화하는 데 필요한 에너지를 원자력으로 공급하기 위한 차원에서 설계된 것”이라면서 “몇 년 전부터 스마트를 이용해 인도네시아의 마두라 섬에 전기와 해수의 담수화 플랜트 설치를 위한 타당성 연구가 진행됐고, 아랍에미리트(UAE)를 비롯하여 모로코·이집트·칠레 등도 스마트를 이용한 해수의 담수화 프로젝트에 큰 관심을 갖고 있다”고 말했다.

지금까지는 스마트 원자로가 순수한 국내 기술진에 의해 해수의 담수화 용도로 개발되고 있는 것으로 알려졌으나, 조영길 전 국방부장관은 “이것은 위장일 뿐 스마트 원자로의 핵심 기술은 러시아로부터 제공됐으며, 이 원자로를 잠수함에 탑재하는 계획이 비밀리에 추진되어 왔다”고 했다.

신재인 전 국가핵융합연구소장은 “스마트 원자로를 핵추진 잠수함에 탑재하는 것은 기술적으로 문제될 게 없다”면서 “스마트 원자로 파일럿(실증로)으로도 규모만 작게 하면 핵추진 잠수함용 원자로로 사용할 수 있다. 진동시험, 충격시험 등 각종 실전 테스트를 거친 후 잠수함 탑재가 가능하다”고 했다.

한편, 작년 5월 ADD 소장으로 한국원자력연구소 신형원자로개발단장을 역임한 朴昌奎(박창규)씨가 부임하자, 전문가들은 “ADD에 원자력 전문가가 온 것은 핵추진 잠수함 연구개발을 재개하기 위한 것 아닌가” 하는 말들이 나오고 있다.

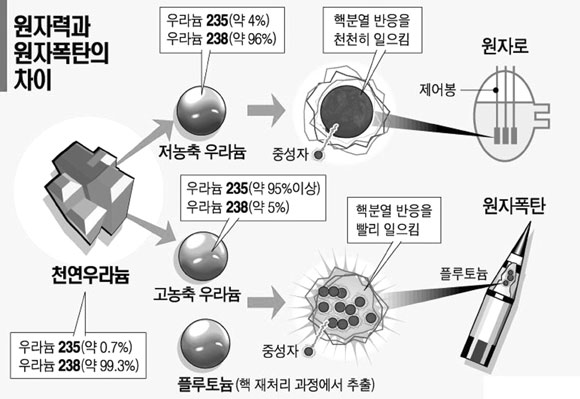

농축도 20%짜리 핵연료 사용

핵추진 잠수함을 위해 원자로가 해결된다 해도 이 원자로에 장전될 핵연료가 문제다. 자연 상태의 우라늄(U-235)은 농축도가 0.7% 정도, 발전용 원전 연료는 0.7~5%, 핵잠수함용 연료는 20~90%, 핵무기용은 농축도 95% 이상을 사용한다.

우리 정부는 1973년 3월 한미원자력 협정, 1975년 4월 핵확산 금지조약(Non Proliferation Treaty of Nuclear Weapons) 가입 등으로 인해 원자력 기술의 군사적 목적 전용을 금지하고 있으며, NPT의 안전조치 수락 의무로 인해 핵연료의 비밀확보가 불가능하다. 1992년 2월 한반도 비핵화 공동선언으로 농축·재처리 등을 할 수 없도록 되어 있다.

김시환 박사는 “스마트 원자로의 경우 국내의 다른 상업용 원전처럼 우라늄 농축도 5%(보통 4.95%)짜리를 사용하도록 설계가 됐다”면서 “한반도 비핵화 선언으로 인해 농축이나 재처리는 할 수 없지만 농축도 20% 미만의 우라늄 원료는 IAEA의 철저한 감시하에 연료를 도입해 가공하면 되므로 연료 확보에는 문제가 없다”고 했다.

그렇다면 우라늄 농축도 20% 미만의 연료 사용은 문제가 되지 않는 까닭은 무엇일까. 전문가들에 따르면, 기술적인 차원에서 농축도 20%의 핵연료는 사용 후 재처리를 하지 않으면 다른 용도로의 전환이 불가능하다고 한다. 따라서 사용 후 핵연료의 행방만 정확히 추적하면 문제될 것이 없기 때문에 국제적으로 핵연료는 농축도 20%까지는 별다른 제약을 가하지 않는다는 것이다.

농축도 20%의 우라늄 원료를 IAEA의 철저한 감시하에 핵연료 공급국으로부터 구입해 연구소 안에서 핵연료 다발로 제조해 사용하고 있으며, 사용 후 핵연료는 엄격한 국제사찰하에 처리하고 있다는 것이다.

전문가들은 “농축도 5%짜리 연료를 사용하는 원전에서 농축도 20%짜리 연료를 사용할 경우 운전용 조정·관리 프로그램만 바꾸면 될 정도로 간단하다”고 했다.

현재 핵잠수함을 운용 중인 미국과 러시아는 농축도 90%짜리를 연료로 사용하고 있어 한 번 연료를 장전하면 이론상 10~20여 년 사용이 가능하다고 한다. 반면 중국과 프랑스의 핵잠수함은 농축도 20%짜리 연료를 사용하는 것으로 알려졌다. 이 경우 3~6년마다 원자로를 열어 연료를 재장전해야 하고, 잠수함 속력도 미국이나 러시아에 비해 뒤지는 것으로 알려졌다.

잠수함 탑재 미사일 개발

조영길 전 국방장관은 당시 핵추진 잠수함용 핵연료의 濃縮度(농축도)를 어느 수준으로 결정했느냐고 묻자, “핵무기급과 상관이 없는 농축우라늄 20% 이하를 핵연료로 사용키로 했다”면서 “핵연료는 엔진을 돌리는 연료이기 때문에 농축도는 단지 효율성의 문제일 뿐 한미원자력협정에 위배되는 것은 아니다”고 했다.

강대국들이 핵잠수함 경쟁을 벌이는 이유는 핵잠수함이 적의 선제공격에서 살아남아 보복공격을 가하는 미사일 ‘발사 플랫폼’ 역할을 하기 때문이다. 때문에 핵잠수함에 탑재된 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM)은 육상에 배치된 대륙간 탄도미사일(ICBM)이나, 전략폭격기보다 중대한 의미를 갖는 전략무기체계다.

현재 미국 전략핵잠수함의 주력인 오하이오급은 트라이던트 핵미사일 발사대 24기를 탑재하고 있는데, 오하이오급 잠수함 한 척의 총 파괴력은 히로시마에 떨어진 원자폭탄의 1600배 정도로 알려졌다. 러시아 전략핵잠수함의 주력인 타이푼급은 SS-N-20 핵미사일 발사대 20기를 싣고 있다.

우리가 추진하는 핵추진 잠수함은 핵무기는 물론 대륙간 탄도미사일을 보유하고 있지 않기 때문에 전략핵잠수함(SSBN)이 아니라 원자력으로 추진되는 공격형 핵추진 잠수함(SSN) 개념이다.

우리 군이 구상 중인 핵추진 잠수함은 미국의 로스앤젤레스급 핵잠수함처럼 선체 중간에 미사일 수직발사대(VLS·Vertical Launching System) 12기를 탑재하고, 이 발사대를 통해 사정거리 수백km의 한국형 潛對地(잠대지) 순항미사일을 탑재한다는 구상이다.

조 전 장관은 “우리는 그동안 3000km 사거리를 목표로 미사일 개발을 해왔다”고 했다. 그는 “사정거리 1300km의 크루즈미사일(천룡)을 핵추진 잠수함에 실을 수 있도록 ADD와 밤을 새워가며 연구했다”면서 “이 미사일에 핵탄두를 장착하게 될 경우 중국, 러시아 등 주변국에 엄청난 압력을 줄 수 있을 것”이라고 했다.

바다의 게릴라

잠수함 발사 미사일 기술에 대해 그는 “우리는 이미 사거리 150km의 함대함 미사일 하푼을 209잠수함에 장착해 수중에서 발사하고 있다”면서 “海龍(해룡)과 같은 국산 함대함 미사일을 튜브에 담아 수면 위로 쏘아올리면 그 반동에 의해 발사되는 수중발사 미사일 기술을 이미 확보하고 있다”고 했다.

58척의 디젤잠수함과 8척의 핵추진 잠수함을 보유한 중국은 얼마 전부터 하이난도(海南島)에 잠수함 기지를 건설하는 등 잠수함 전력 증강에 열을 올리고 있다.

영국은 핵잠수함 4척에 의해 200여 개의 핵탄두를 운영하고 있다고 한다. 영국의 뱅가드급 핵잠수함은 16기의 트라이던트-2 탄도미사일을 탑재하고 있으며, 하나의 미사일에는 100kt짜리 핵탄두 3개가 장착돼 있다. 4척의 핵잠수함은 영국의 마지막 자존심이자 국가생존을 위한 최후의 보루인 셈이다.

프랑스는 300여 개의 핵무기 중 240개를 4척의 핵잠수함에 배치하고 있고, 항공기에 60개를 배치하고 있다. 프랑스 역시 잠수함을 핵무기의 핵심 플랫폼으로 사용하고 있다.

KIDA의 金泰宇(김태우·59) 국방현안연구위원장은 “우리 해군도 북한에 대한 응징보복을 위해 2018년경 취역하게 되는 3000t급 KSS-3 잠수함을 핵추진 잠수함으로 대체할 필요가 있다”고 했다.

강대국을 꿈꾸는 나라들은 누구나 핵무장과 핵잠수함 보유를 통과의례처럼 생각한다. 전술·전략적으로 핵잠수함에 핵무기를 탑재하는 만큼, 투자 대비 효과가 뛰어난 무기체계를 발견하기가 쉽지 않기 때문이다.

조영길 전 국방부장관은 “핵추진 잠수함 개발은 우리가 핵무장을 추구하는 것이 아니기 때문에 일본처럼 이해 당사자를 비롯한 IAEA, 핵확산 방지를 위해 노심초사하고 있는 미국과의 긴밀한 대화를 통해 지지와 협조를 끌어내는 원자력 외교가 절실한 상황”이라고 했다.

강대국에 포위되어 있는 한국 입장에서 그들과 전략적 균형을 유지하기 위해서는 ‘바다의 게릴라’인 잠수함 세력을 키워 국가안보를 담보할 수밖에 없는 상황이다. 그 핵심적 역할을 담당할 수 있는 것이 핵추진 잠수함이 아닐까. ⊙

1994년, 김영삼 대통령은 원자력연구소 과학자들에게 “핵추진 잠수함용 원자로를 건설하라”고 지시한 것으로 확인됐다. 이에 따라 원자력연구소는 러시아 핵잠수함 도면을 입수해 잠수함 탑재용 원자로를 설계했고, 국방부는 국방과학연구소(ADD)에 핵추진 잠수함의 무기체계 설계를 지시했다는 것이다.

이 같은 사실은 핵추진 잠수함 건조 프로젝트를 비밀리에 추진한 두 주역인 曺永吉(조영길·69) 전 국방부장관(당시 합참 전력기획부장), 申載仁(신재인·66) 전 국가핵융합연구소장(당시 원자력연구소장)의 증언을 통해 밝혀졌다.

조영길 전 장관은 합참 전력기획부장(소장) 시절 이지스함 사업 등 우리 군 첨단무기 전력증강 계획의 틀을 짠 인물이다. 신재인 전 국가핵융합연구소장은 한국 표준형 원자로를 설계했고, 1993년부터 1996년 2월까지 한국원자력연구소장을 지냈다. 이후 2005년 10월 국가핵융합연구소장으로 부임해 2008년 6월 첨단 핵융합연구장치인 KSTAR를 건설하고 첫 플라스마를 발생시키는 데 주도적 역할을 했다.

조영길 전 장관(현 군사전략연구소 고문)은 “북한이 NPT를 탈퇴하면서 1차 북핵 위기가 발발하자 당시 합참 전력기획부장으로서 軍(군) 전력증강 사업을 전면 수정할 수밖에 없었다”면서 “원자력연구소와 ADD와 협력, 3000t급 핵추진 잠수함 건조사업에 착수해 2008년 9척을 실전 배치한다는 계획을 수립했다”고 말했다.

조 전 장관은 “1994년 국방부는 480억원의 핵추진 잠수함 개발용 비밀예산을 편성해 원자력연구소와 ADD에 전달했다”면서 “이에 맞춰 1300km 사거리의 잠수함 발사용 크루즈미사일(천룡)도 개발했다”고 했다.

2006년 1월 26일 朝鮮日報는 우리 군이 4000t급 원자력 추진 잠수함을 2007년부터 건조에 착수해, 2012년부터 2~3년 간격으로 ○척을 실전배치한다고 보도했다. 국방부와 해군은 2003년 5월부터 핵잠수함 독자 건조를 검토해 왔으며, 올해부터 2006년까지 개념설계를 마친 후 2007년부터 건조에 돌입한다는 내용이었다.

국방부는 원자력 잠수함 건조계획 부인

|

| 대우조선이 건조한 해군의 209급 잠수함 이억기함(1200t). |

당시 국방부는 핵잠수함 사업이 논란을 빚자 한국국방연구원(KIDA)에 용역을 주어 사업에 대한 타당성 검토를 위한 연구 과제를 맡겼고, 2003년 말 KIDA는 국방부에 연구 결과를 보고했다고 한다. 그 연구 보고서에 담긴 내용은 ‘미국을 배제한 채 비밀리에 핵추진 잠수함 건조는 사실상 불가능하다’는 내용이 主(주)를 이루고 있었다고 한다.

月刊朝鮮 2004년 8월호는 ‘한국군의 핵추진 잠수함 건조계획 내막’ 보도를 통해 우리 군의 원잠 건조사업을 구체적으로 보도했다.

당시 月刊朝鮮이 보도한 내용은 2004년 6월 하순 국방부에서 열린 잠수함 실무 관계자 회의에서 핵추진 잠수함에 대한 개념설계 허가가 떨어졌으며, 핵추진장치 개발계획을 국방부 장관에게 별도 보고하라는 지시가 있었다는 내용이었다.

이와 함께 3조5000여억 원(척당 건조비 1조2000억원 정도로 추산)에 달하는 핵잠수함 세 척의 개발 예산이 해군의 한국형 이지스함(KDX-3) 사업, 차기 호위함(FFX) 사업, 소해 탐색함 사업 등에 분산 은닉되어 있는 사실도 보도했다.

해군이 2004년 6월 조함단 내 원자력 잠수함 전담부서인 사업단을 설치해 설계 및 건조, 무장과 관련된 각종 현안 검토, 작전요구성능(ROC) 수립 등을 담당하고 있으며, ADD에 잠수함 설계팀이, 한국원자력연구소 산하에 핵추진기관 연구팀이 각각 활동 중이라는 사실도 보도했다.

그러나 조영길 전 장관은 핵추진 잠수함 건조계획은 이보다 10년 전인 1994년부터 추진되기 시작했다고 증언했다.

1차 북핵위기 터지자 원잠 건조 추진

당시 합참 전력기획부장을 맡고 있던 그는 “북한이 핵을 절대로 포기하지 않을 것으로 판단, 우리 군의 전력증강 방향을 근본부터 바꾸게 됐다”면서 “2008년 북한의 핵 위기가 다시 찾아올 것으로 예측하고 육·해·공 전력을 2008년도를 목표로 획기적으로 개선하는 작업을 추진했다”고 했다. 그의 말이다.

“육군은 핵이나 화생방 상황에서 생존성이 높은 기계화부대를 4개에서 8개로 증강시키고, 현재의 차기전차(후일 K-2)를 개발하기로 했습니다. 공군은 조기경보기(E-X)를 도입하고, 차기전투기사업(F-X)으로 F-15전투기 200대를 도입할 계획을 수립해 김영삼 대통령에게 보고했어요. 그러나 F-X사업은 추진과정에서 IMF 경제위기가 닥치면서 예산상의 문제로 120대로 줄었고, 金大中(김대중) 정부 들어 40대로 축소된 것을 내가 국방장관으로 취임하여 20대를 추가했습니다.

또 최신예 空對地(공대지) 미사일(SLAM-ER)과 최신예 요격미사일 패트리엇(PAC-3)을 도입하기로 미국 레이시온社(사)와 구체적인 구입절차를 타진했어요. 그러나 북한이 대포동 2호 미사일을 일본을 향해 발사하는 와중에도 김대중 정부는 미국의 MD(미사일방어) 제의를 거부하며 한미 간의 불신의 단초를 제공했습니다. 노무현 정부 들어 최신예 PAC-3 대신 독일의 중고 PAC-2를 업그레이드해서 들여오는 것으로 변경됐습니다.”

조 전 장관은 해군력 증강에 가장 功(공)을 들였다고 한다. 그는 한국형 구축함 사업으로 추진하던 3000t급 KDX-1 사업을 축소시키고, 한국형 이지스함(KDX-3) 사업, 차기 호위함(FFX) 사업을 추진했고, 아시아 최대의 1만4000t급 대형 상륙함인 독도함 사업을 추진했다. 조 전 장관은 합참에서 李瑛煥(이영환) 전 국방부 획득실장 등과 함께 3000t급 원자력추진 重(중)잠수함 계획을 수립했다고 한다. 그의 말이다.

“미국의 잠수함도 타 보고, 중국·일본의 잠수함도 연구했습니다. 우리나라의 서해안을 중심으로 한 지역은 대륙붕으로 이뤄져 핵추진 잠수함을 보유하면 전략적으로 상대방에게 엄청난 위협이 됩니다. 핵추진 잠수함이란 전략무기를 갖게 되면 중국, 러시아처럼 북한을 지원하는 국가들에 대해서도 전략적인 견제를 할 수 있게 되는 것이죠.

2차 세계대전 이후 재래식 잠수함은 배터리 충전을 위해 물 밖으로 자꾸 들락거려 발견당할 가능성이 높습니다. 반면에 원자력 추진 잠수함은 물속에서 오래 머물 수 있는 데다, 한국 海域(해역)이 熱層(열층·thermal layer)이라 200m 이하로 내려가면 音波(음파)가 산란돼 생존성이 높습니다. 따라서 핵추진 잠수함 개발을 통해 생존성, 기밀성, 정숙성을 높여 미래 전장에 대비하고자 한 겁니다.”

국방부, 연구비용 480억원 지원

그는 “자금출처는 밝힐 수 없지만 국방부는 원자력연구소에 원자력추진체 연구비용으로 480억원을 지원했다”면서 “진해 ADD에 3000t급 핵추진 잠수함 설계임무를 주었다”고 했다.

조영길 전 장관은 “현재 추진하고 있는 일체형 원자로 사업(스마트원자로)은 핵추진 잠수함 원자로를 만들기 위해 위장된 프로젝트였다”면서 “미국과의 마찰을 합리적으로 관리하고 있었고, 對美(대미) 보안을 어느 단계까지 유지하다가 미국과 공개적인 협의를 하려 했다”고 했다.

조영길 전 장관은 “김영삼 정부 당시 군 수뇌부는 209 획득사업이 종료된 후에는 한국형 핵추진 잠수함을 건조한다는 계획을 수립했다”고 했다.

그런데 김대중 정부 출범 후 새로 개편된 군 수뇌부는 이 계획을 전면 백지화하고 차기 잠수함 사업을 원점에서 다시 검토했다. 김대중 정부의 잠수함 사업은 프랑스와 독일이 경합을 벌인 끝에 AIP(Air Independent Propulsion: 공기 不要 추진장치-연료전지를 탑재해 산소와 수소의 화학반응을 통해 전기를 발생시키는 장치)를 탑재한 독일 HDW의 214 잠수함으로 기종이 결정됐다.

조영길 전 장관은 “1994년 무렵 209급(1200t급) 잠수함을 9척 건조한 이후 바로 핵추진 잠수함(3000t)으로 갈 계획을 세웠었는데, 내가 2군단장, 2군사령관 등 지휘관으로 나간 사이에 214급 잠수함 사업이 시작됐다”고 했다.

그는 “김대중 정부는 잠수함 생산라인을 二元化(이원화)한다는 논리를 앞세워 214 잠수함 사업권을 잠수함 건조 도크와 각종 설비 등 인프라와 건조인력을 갖추고 있는 대우조선을 제치고 건조 경험이나 설비가 전무한 현대중공업에 주었다”면서 “국방부에서 투자한 대우조선을 제치고 현대중공업으로 선정한 것은 이중투자요, 세금낭비”라고 말했다.

이 때문에 209 잠수함 건조를 위해 정부로부터 1000억원의 예산을 지원받아 만들어 놓은 대우조선의 잠수함 건조설비와 200여 명의 건조인력은 일거리를 잃고 다른 작업장에 투입됨으로써 10여 년 쌓아 온 잠수함 건조 기술과 경험, 노하우가 死藏(사장)되고 말았다.

현대중공업은 대우조선과 치열한 수주전을 벌여 214 건조 사업권을 따내는 과정에서 값싼 수주를 한 결과 세 척 모두 건조할 경우, 적자를 면치 못할 상황이 됐다. 현대중공업은 잠수함 건조 경험이 없는 상태에서 건조를 한 결과, 214급 1번함인 손원일함의 경우 기준치보다 소음이 훨씬 커지는 등 품질상의 문제가 발생한 것으로 알려졌다.

조영길, 국방장관 취임하자 ‘원잠’ 드라이브 걸어

|

| 조영길 전 국방부장관. |

우리 軍(군)은 현재 9척의 장보고級(급) 잠수함(1200t)을 운용 중이며, 2007년부터 장보고급보다 배수 톤수가 500t 정도 늘어나고 AIP가 탑재된 214급 잠수함 세 척(손원일함, 정지함, 안중근함)을 실전 배치했다.

김대중 정부 시절 군 수뇌부는 이 잠수함의 뒤를 이어 3500t급의 디젤로 추진되는 중잠수함(SSU)을 독자 개발하는 계획을 세워 놓았다.

그런데 노무현 정부 이후 새로 구성된 군 수뇌부는 김대중 정부가 수립한 잠수함 계획을 전면 백지화해 중잠수함을 거치지 않고 곧바로 핵추진 잠수함 건조로 방향을 틀었다. 방향을 튼 인물은 조영길 국방부장관이었다.

月刊朝鮮(2004년 8월호) 보도에 의하면 조영길 장관은 취임 직후인 2003년 3월, 계룡대 해군본부를 방문해 文正一(문정일) 해군참모총장에게 “해군은 숙원사업인 잠수함을 키워야 한다”는 요지의 발언을 한 이후 장관이 직접 나서서 핵추진 잠수함 사업의 드라이브를 걸기 시작했다고 한다. 조 장관은 이어 5월 초에는 ‘자주국방 비전 보고’ 석상에서 핵추진 잠수함의 조기 획득을 지시했다고 한다.

결국 2003년 6월 초 회의에서 국방부는 잠수함 장기소요계획을 전면 수정해 SSU 사업을 포기하고 SSX 사업을 추진하기로 결정했다.

조 장관은 “한반도 상황, 미래 안보상황을 볼 때 핵잠수함 건조 시기를 최대한 앞당기기 위해 모든 방안을 강구하되 미국과 문제가 야기되어서는 안되므로 비밀리에 추진하라”고 지시했다.

조 장관은 심지어 “해군과 ADD를 하나로 묶어 사무실은 해군본부에 둘지라도 실무자들은 ADD에서 연구복으로 갈아입고 ADD 요원으로 위장하여 사업을 추진하라”, “예산은 건조단계 이전에는 ADD 연구개발비로 위장하라”, “핵잠수함은 국가 생존을 위해 더 이상 미룰 수 없는 사업이다. 사업 참여자는 목숨을 걸어야 한다”는 비장한 말까지 했다고 한다.

조영길 전 장관은 “합참의장 시절인 2000년경 진해 국방과학연구소를 방문, 핵추진 잠수함용 원자로가 거의 마무리된 것을 확인했다”면서 “국가 지도자가 ‘고(go)!’라고 의사결정만 하면 바로 제작에 착수할 수 있을 정도였다”고 했다.

선체 설계과정에서 문제 발생

그는 “국방과학연구소 잠수함 설계팀이 잠수함 선체와 스펙(제원)을 만드는 기술을 이미 확보하고 있기 때문에, 핵추진 잠수함용 3000t급 선체를 만드는 일이 어렵지만은 않을 것”이라고 했다.

그러나 잠수함을, 그것도 우리가 한 번도 운항 경험이 없는 최첨단 원자력 추진 잠수함을 독자적으로 설계 개발한다는 것이 말처럼 쉬운 것은 아니었다.

당시 우리의 잠수함 인프라는 외국이 설계한 디젤 잠수함의 도면을 가져다 건조 기술을 이전받아 겨우 건조할 수 있는 수준이라는 사실이 드러나면서 핵잠수함의 船體(선체) 설계 문제가 걱정거리로 떠올랐다고 한다. 사정이 이렇게 되자 관계자들은 프랑스가 설계작업을 하고 있는 바라쿠라급 차기 핵잠수함을 주목했다고 한다.

月刊朝鮮(2004년 8월호) 보도에 따르면, 프랑스의 루비급 핵잠수함을 대체하게 될 이 잠수함은 수중 배수 톤수가 4000t급으로 우리 군이 구상하는 스타일과 거의 비슷해 벤치마킹의 대상으로 삼았다는 것이다.

金宇中 회장, 핵잠수함 도면 구입비 100만 달러 내놔

|

| 신재인 전 국가핵융합연구소장. |

당시 소련 붕괴 후 달러가 필요했던 러시아 핵 관련 연구소와 기업들은 원자력 기술을 ‘바겐세일’하고 있었다.

신재인 소장은 원자력 관련 보고를 위해 청와대로 김영삼 대통령을 찾아 獨對(독대)를 하는 과정에서 “핵추진 잠수함을 만들어야 한다”는 이야기를 들었다고 한다. 신 소장도 일본 원자력연구소(JAERI)가 핵추진 해양조사선 무츠호를 띄운 데 자극을 받고 있었다.

신 소장은 당시 209급(1200t) 잠수함을 건조하고 있던 대우그룹 金宇中(김우중) 회장이 떠올랐다고 한다. 그는 김우중 회장이 가장 신뢰하는 姜昌淳(강창순) 서울대 원자핵공학과 교수(현 명예교수)를 대동하고 대우그룹 회장실을 찾았다. 강 교수는 김 회장의 경기고 후배로 김 회장이 대우그룹의 원자력에너지 부문을 총괄하도록 했으나 “기업 체질에 맞지 않는다”며 서울대로 옮겨가 있었다.

|

| 김우중 전 대우그룹 회장. 1994년 러시아 핵잠수함 도면 구입비용 100만 달러를 내놓았다. |

김 회장은 즉석에서 “해보지!” 라며 尹永錫(윤영석) 당시 대우조선 부회장(두산중공업 고문)을 찾아가라고 했다. 신 소장은 윤 부회장으로부터 100만 달러를 받았다. 신 소장은 “물가상승률을 감안하면, 당시 100만 달러는 지금 1000만 달러의 가치를 가진 금액이었다”면서 “김 회장이 아무 조건 없이 100만 달러를 내놓았다”고 했다.

당시 러시아 핵잠수함 원자로 제조회사인 OKBM은 핵잠수함 탑재용 원자로를 산업용으로 전환하는 과정에서 한국원자력연구소, 두산중공업 등 한국 기술진과 접촉을 시도하고 있었다고 한다.

신 소장은 김우중 회장이 준 100만 달러를 들고 러시아 볼가江(강) 연안의 니즈니 노보고로드市(시)에 위치한 OKBM을 찾았다. 그들은 그곳에서 체르노빌 原電(원전)에 참여한 러시아의 핵물리학자 예브게니 아다모프(67) 박사를 만났다.

|

| 예브게니 아다모프 전 원자력부장관. |

OKBM은 舊(구)소련 시절부터 핵잠수함에 탑재되는 원자로를 개발·생산해 온 회사로서, 이 회사가 제작한 원자로를 탑재한 쇄빙선이나 잠수함이 210여 척에 이른다고 한다.

신 소장은 핵잠수함 설계도면을 구입하기 위해 러시아 측과 여섯 차례나 접촉했다고 한다. 협상 과정에서 금액 조정이 까다로웠다. 아다모프 박사는 신 소장을 ‘별실’로 불러 “핵폭탄 도면을 500만 달러에 팔겠다”면서 핵폭탄 초기도면을 내밀었다고 한다. 핵폭탄 도면을 한국과 같은 원자력 선진국이 입수할 경우, 기술적 문제를 단시간에 뛰어넘어 핵 개발을 훨씬 앞당길 수 있다는 것이다. 신 소장은 아다모프 박사의 ‘유혹’을 거절했다고 한다.

신 소장은 OKBM을 비롯해 핵융합로의 모델 가운데 토카막 장치를 처음으로 개발한 쿠르차토프(Kurchatov)연구소도 방문했다고 한다. 1994년 원자력연구소는 OKBM 측과 핵잠수함 설계도면 구입에 관한 협력협정을 체결했다. 체결파티에 아다모프 박사는 신 소장에게 부부동반 파티를 제안했다.

원자력연구소 연구원 4명 러시아에 1년간 파견

협정에 따라 OKBM은 ▲핵잠수함 도면제공 ▲디자인용 컴퓨터 코드 제공 ▲연구원 교육 등 세 가지를 묶어 원자력연구소 측에 제공하기로 했다. 특히 원자력연구소가 대금을 지불하고 핵잠수함 도면을 사 온 것이기 때문에 러시아가 향후 개발되는 원자로에 ‘기술소유권’을 주장할 수 없다는 내용도 추가했다. 핵잠수함 도면을 기초로 제작한 스마트(SMART) 원자로는 한국에 소유권이 있는 셈이다.

협정 과정에서 당시 駐(주)러시아 무관인 윤종구(62) 재향군인회 국제협력실장(예비역 해군준장)이 일을 도왔다.

당시 러시아는 치안이 좋지 않아 신 소장 일행은 李仁浩(이인호) 러시아 대사(명지대 석좌교수)에게 모스크바에서의 신변보호를 요청했다고 한다.

신 소장은 핵잠수함 도면을 들고 귀국해 국방부를 찾아갔다. 국방부도 흔쾌하게 동의해 진해 ADD와 함께 일을 진행했다고 한다. 신 박사는 추진경과를 김영삼 대통령에게 보고했고, 黃海雄(황해웅) ADD 소장(예비역 육군준장)에게도 알렸다.

|

| 1997년 5월 27일 북핵문제를 협의하기 위해 방한한 한스 블릭스 IAEA 사무총장(왼쪽)이 청와대를 예방해 김영삼 대통령을 만나고 있다. |

OKBM과 협약에 따라 원자력연구소는 연구원 4명을 러시아에 1년간 파견해 ‘설계코드’ 교육을 받았다고 한다. 핵잠수함 도면에 적혀 있는 설계코드를 해석해 원자로 개발에 적용하려면 특별한 교육을 받아야 했던 것이다. 원자로 설계과정에서 문제가 발생하면 러시아 OKBM 직원이 서울을 방문하기도 했다.

신 소장은 “ADD는 크루즈미사일 발사체를 잠수함에 탑재하는 문제라든가 소음, 진동 등 제원에 대한 설계를 담당했고, 원자력연구소는 ADD의 조건에 따라 원잠용 원자로 설계를 추진했다”고 했다. 결국 원자력연구소는 3~4년에 걸친 설계작업 끝에 핵추진 잠수함용 원자로를 마무리했다고 한다.

필자는 김영삼 전 대통령이 실제로 한국형 원자력잠수함 건조를 지시했는지를 확인하기 위해 김 전 대통령 인터뷰를 요청했다.

金基洙(김기수) 비서실장은 “대통령은 취임 직후부터 대덕연구단지를 여러 차례 방문하시는 등 국가의 장래를 내다보고 원자력 관련 사항들을 챙기신 것으로 알고 있다”고 했다.

신재인 전 국가핵융합연구소장은 “1995년 3월 김영삼 대통령이 대덕의 원자력연구소 하나로원자로를 시찰하면서 핵융합 연구를 가속화할 것을 지시했다”면서 “김 대통령은 플루토늄·우라늄 농축 등 핵주기 완성, 핵융합 원전 연구, 핵추진 잠수함 건조 지시 등 박정희 대통령 이후 ‘핵 주권’을 찾기 위해 부단히 노력한 대통령으로 기억될 것”이라고 했다.

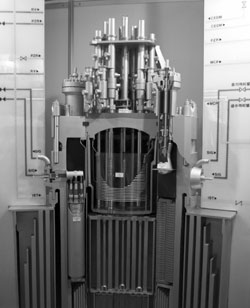

스마트 원자로의 비밀

|

| 스마트 기술실증용 연구로의 내부를 보여주는 절개 축소모형. 중앙 아래가 노심이고, 노심기, 가압기, 좌측이 열교환기다. 우측 상단의 절개모형은 냉각재 펌프다. |

김시환 전 한국원자력연구소 일체형원자로 연구개발사업단장(울산대 교수)은 “스마트 원자로의 기본개념에 대한 연구가 시작된 것은 1994년 7월”이라면서 “3년간 기초기반 기술을 연구한 후 1997년 7월부터 3년에 걸쳐 개념개발이 진행됐으며, 2000년 4월부터 2002년 3월까지 원자로 기본설계가 끝났다”고 했다.

현재는 상세설계 마무리 단계로서 예산 부족으로 파일럿 플랜트 제조냐, 상용화냐를 두고 저울질하고 있는 상태라고 한다.

김 전 단장은 “우리는 이미 33만kW급의 일체형 원자로(SMART 330)의 설계를 끝내고 2008년까지 설계용량의 5분의 1 크기인 파일럿 플랜트(65MWt)를 건설하여 각종 테스트를 할 예정이었으나 올해 추경예산 300억원이 가까스로 편성될 정도로 과거 정부에서는 잊힌 존재였다”고 했다. 스마트 330의 발전용량은 10만kW, 즉 울진이나 영광에서 가동 중인 한국 표준형 원전의 10분의 1 용량이다.

그는 “스마트는 전력생산보다는 해수를 담수화하는 데 필요한 에너지를 원자력으로 공급하기 위한 차원에서 설계된 것”이라면서 “몇 년 전부터 스마트를 이용해 인도네시아의 마두라 섬에 전기와 해수의 담수화 플랜트 설치를 위한 타당성 연구가 진행됐고, 아랍에미리트(UAE)를 비롯하여 모로코·이집트·칠레 등도 스마트를 이용한 해수의 담수화 프로젝트에 큰 관심을 갖고 있다”고 말했다.

지금까지는 스마트 원자로가 순수한 국내 기술진에 의해 해수의 담수화 용도로 개발되고 있는 것으로 알려졌으나, 조영길 전 국방부장관은 “이것은 위장일 뿐 스마트 원자로의 핵심 기술은 러시아로부터 제공됐으며, 이 원자로를 잠수함에 탑재하는 계획이 비밀리에 추진되어 왔다”고 했다.

신재인 전 국가핵융합연구소장은 “스마트 원자로를 핵추진 잠수함에 탑재하는 것은 기술적으로 문제될 게 없다”면서 “스마트 원자로 파일럿(실증로)으로도 규모만 작게 하면 핵추진 잠수함용 원자로로 사용할 수 있다. 진동시험, 충격시험 등 각종 실전 테스트를 거친 후 잠수함 탑재가 가능하다”고 했다.

한편, 작년 5월 ADD 소장으로 한국원자력연구소 신형원자로개발단장을 역임한 朴昌奎(박창규)씨가 부임하자, 전문가들은 “ADD에 원자력 전문가가 온 것은 핵추진 잠수함 연구개발을 재개하기 위한 것 아닌가” 하는 말들이 나오고 있다.

농축도 20%짜리 핵연료 사용

핵추진 잠수함을 위해 원자로가 해결된다 해도 이 원자로에 장전될 핵연료가 문제다. 자연 상태의 우라늄(U-235)은 농축도가 0.7% 정도, 발전용 원전 연료는 0.7~5%, 핵잠수함용 연료는 20~90%, 핵무기용은 농축도 95% 이상을 사용한다.

우리 정부는 1973년 3월 한미원자력 협정, 1975년 4월 핵확산 금지조약(Non Proliferation Treaty of Nuclear Weapons) 가입 등으로 인해 원자력 기술의 군사적 목적 전용을 금지하고 있으며, NPT의 안전조치 수락 의무로 인해 핵연료의 비밀확보가 불가능하다. 1992년 2월 한반도 비핵화 공동선언으로 농축·재처리 등을 할 수 없도록 되어 있다.

김시환 박사는 “스마트 원자로의 경우 국내의 다른 상업용 원전처럼 우라늄 농축도 5%(보통 4.95%)짜리를 사용하도록 설계가 됐다”면서 “한반도 비핵화 선언으로 인해 농축이나 재처리는 할 수 없지만 농축도 20% 미만의 우라늄 원료는 IAEA의 철저한 감시하에 연료를 도입해 가공하면 되므로 연료 확보에는 문제가 없다”고 했다.

그렇다면 우라늄 농축도 20% 미만의 연료 사용은 문제가 되지 않는 까닭은 무엇일까. 전문가들에 따르면, 기술적인 차원에서 농축도 20%의 핵연료는 사용 후 재처리를 하지 않으면 다른 용도로의 전환이 불가능하다고 한다. 따라서 사용 후 핵연료의 행방만 정확히 추적하면 문제될 것이 없기 때문에 국제적으로 핵연료는 농축도 20%까지는 별다른 제약을 가하지 않는다는 것이다.

농축도 20%의 우라늄 원료를 IAEA의 철저한 감시하에 핵연료 공급국으로부터 구입해 연구소 안에서 핵연료 다발로 제조해 사용하고 있으며, 사용 후 핵연료는 엄격한 국제사찰하에 처리하고 있다는 것이다.

전문가들은 “농축도 5%짜리 연료를 사용하는 원전에서 농축도 20%짜리 연료를 사용할 경우 운전용 조정·관리 프로그램만 바꾸면 될 정도로 간단하다”고 했다.

현재 핵잠수함을 운용 중인 미국과 러시아는 농축도 90%짜리를 연료로 사용하고 있어 한 번 연료를 장전하면 이론상 10~20여 년 사용이 가능하다고 한다. 반면 중국과 프랑스의 핵잠수함은 농축도 20%짜리 연료를 사용하는 것으로 알려졌다. 이 경우 3~6년마다 원자로를 열어 연료를 재장전해야 하고, 잠수함 속력도 미국이나 러시아에 비해 뒤지는 것으로 알려졌다.

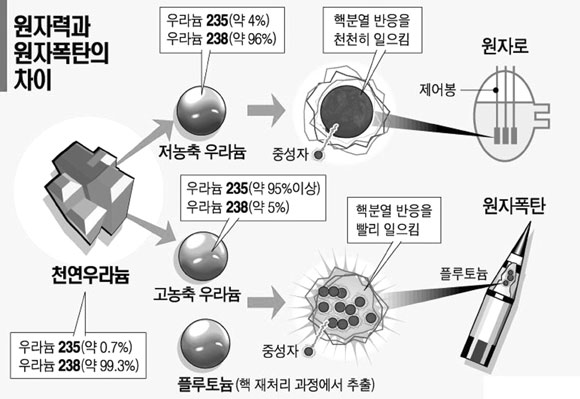

잠수함 탑재 미사일 개발

|

| 사정거리 1300km인 천룡 크루즈미사일. 잠수함에 장착하면 중국 일본 러시아 등 주변국이 신경쓸 만한 미사일이다. |

강대국들이 핵잠수함 경쟁을 벌이는 이유는 핵잠수함이 적의 선제공격에서 살아남아 보복공격을 가하는 미사일 ‘발사 플랫폼’ 역할을 하기 때문이다. 때문에 핵잠수함에 탑재된 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM)은 육상에 배치된 대륙간 탄도미사일(ICBM)이나, 전략폭격기보다 중대한 의미를 갖는 전략무기체계다.

현재 미국 전략핵잠수함의 주력인 오하이오급은 트라이던트 핵미사일 발사대 24기를 탑재하고 있는데, 오하이오급 잠수함 한 척의 총 파괴력은 히로시마에 떨어진 원자폭탄의 1600배 정도로 알려졌다. 러시아 전략핵잠수함의 주력인 타이푼급은 SS-N-20 핵미사일 발사대 20기를 싣고 있다.

우리가 추진하는 핵추진 잠수함은 핵무기는 물론 대륙간 탄도미사일을 보유하고 있지 않기 때문에 전략핵잠수함(SSBN)이 아니라 원자력으로 추진되는 공격형 핵추진 잠수함(SSN) 개념이다.

우리 군이 구상 중인 핵추진 잠수함은 미국의 로스앤젤레스급 핵잠수함처럼 선체 중간에 미사일 수직발사대(VLS·Vertical Launching System) 12기를 탑재하고, 이 발사대를 통해 사정거리 수백km의 한국형 潛對地(잠대지) 순항미사일을 탑재한다는 구상이다.

조 전 장관은 “우리는 그동안 3000km 사거리를 목표로 미사일 개발을 해왔다”고 했다. 그는 “사정거리 1300km의 크루즈미사일(천룡)을 핵추진 잠수함에 실을 수 있도록 ADD와 밤을 새워가며 연구했다”면서 “이 미사일에 핵탄두를 장착하게 될 경우 중국, 러시아 등 주변국에 엄청난 압력을 줄 수 있을 것”이라고 했다.

바다의 게릴라

|

| 아나폴리스항에 정박 중인 美 5함대 소속 로스앤젤레스급 공격형 핵추진잠수함. |

58척의 디젤잠수함과 8척의 핵추진 잠수함을 보유한 중국은 얼마 전부터 하이난도(海南島)에 잠수함 기지를 건설하는 등 잠수함 전력 증강에 열을 올리고 있다.

영국은 핵잠수함 4척에 의해 200여 개의 핵탄두를 운영하고 있다고 한다. 영국의 뱅가드급 핵잠수함은 16기의 트라이던트-2 탄도미사일을 탑재하고 있으며, 하나의 미사일에는 100kt짜리 핵탄두 3개가 장착돼 있다. 4척의 핵잠수함은 영국의 마지막 자존심이자 국가생존을 위한 최후의 보루인 셈이다.

프랑스는 300여 개의 핵무기 중 240개를 4척의 핵잠수함에 배치하고 있고, 항공기에 60개를 배치하고 있다. 프랑스 역시 잠수함을 핵무기의 핵심 플랫폼으로 사용하고 있다.

KIDA의 金泰宇(김태우·59) 국방현안연구위원장은 “우리 해군도 북한에 대한 응징보복을 위해 2018년경 취역하게 되는 3000t급 KSS-3 잠수함을 핵추진 잠수함으로 대체할 필요가 있다”고 했다.

강대국을 꿈꾸는 나라들은 누구나 핵무장과 핵잠수함 보유를 통과의례처럼 생각한다. 전술·전략적으로 핵잠수함에 핵무기를 탑재하는 만큼, 투자 대비 효과가 뛰어난 무기체계를 발견하기가 쉽지 않기 때문이다.

조영길 전 국방부장관은 “핵추진 잠수함 개발은 우리가 핵무장을 추구하는 것이 아니기 때문에 일본처럼 이해 당사자를 비롯한 IAEA, 핵확산 방지를 위해 노심초사하고 있는 미국과의 긴밀한 대화를 통해 지지와 협조를 끌어내는 원자력 외교가 절실한 상황”이라고 했다.

강대국에 포위되어 있는 한국 입장에서 그들과 전략적 균형을 유지하기 위해서는 ‘바다의 게릴라’인 잠수함 세력을 키워 국가안보를 담보할 수밖에 없는 상황이다. 그 핵심적 역할을 담당할 수 있는 것이 핵추진 잠수함이 아닐까. ⊙