이스라엘은 세계 각국에 흩어졌던 유대인들이 돌아와 세운 나라이므로 이들 중 각국 사정과 언어에 정통한 전문 인력이 많아 우수한 요원을 선발·양성하는 데 강점이 있다

⊙ 후르시초프의 스탈린 격하 연설 최초 입수, 유대인 학살 기획자 아이히만 납치, 엔테베 특공작전,

뮌헨올림픽테러 보복작전 등 수행

⊙ 이스라엘의 전설적 스파이 엘리 코헨은 시리아 권력서열 3위까지 올라 6일전쟁 승리에 혁혁한 공로

⊙ 모사드의 표어는 “기만에 의해 전쟁을 수행한다”

⊙ 세계 각국에 흩어져 있는 유대인들이 情報源

朴宰善 홍익대 초빙교수

⊙ 1946년 충남 공주 출생.

⊙ 경기고·한양대 상학과 졸업. 프랑스 국제행정대학원 졸업.

⊙ 駐佛공사, 駐세네갈 대사, 외교통상부 구주국장, 駐보스턴 총영사, 駐모로코 대사,

美브랜다이스大 중동·유대연구소 객원교수 역임.

⊙ 저서: <세계사의 주역: 유대인> <제2의 가나안: 유대인의 미국>.

⊙ 상훈: 근정포장, 프랑스 레지옹 도뇌르 기사장, 프랑스 공로훈장 등.

⊙ 후르시초프의 스탈린 격하 연설 최초 입수, 유대인 학살 기획자 아이히만 납치, 엔테베 특공작전,

뮌헨올림픽테러 보복작전 등 수행

⊙ 이스라엘의 전설적 스파이 엘리 코헨은 시리아 권력서열 3위까지 올라 6일전쟁 승리에 혁혁한 공로

⊙ 모사드의 표어는 “기만에 의해 전쟁을 수행한다”

⊙ 세계 각국에 흩어져 있는 유대인들이 情報源

朴宰善 홍익대 초빙교수

⊙ 1946년 충남 공주 출생.

⊙ 경기고·한양대 상학과 졸업. 프랑스 국제행정대학원 졸업.

⊙ 駐佛공사, 駐세네갈 대사, 외교통상부 구주국장, 駐보스턴 총영사, 駐모로코 대사,

美브랜다이스大 중동·유대연구소 객원교수 역임.

⊙ 저서: <세계사의 주역: 유대인> <제2의 가나안: 유대인의 미국>.

⊙ 상훈: 근정포장, 프랑스 레지옹 도뇌르 기사장, 프랑스 공로훈장 등.

유대인의 치밀성과 효율성을 보여주는 대표적인 사례가 바로 이스라엘 정보기관인 모사드(Mossad)다. 모사드는 소규모 조직과 少數(소수)의 인원에도 불구하고 全(전)세계의 쟁쟁한 정보기관(미국 CIA, 舊 소련의 KGB, 러시아 SVR, 영국 MI 6, 프랑스 DGSE, 독일 BND 등)들과 비교해도 손색이 없는, 때로는 이들보다 한 수 위의 공작역량을 보여 신비와 경탄의 대상이 되어 왔다.

모사드의 母體(모체)는 1929년 창설되어 1948년까지 존속했던 샤이(Shai)였다. 히브리어어로 ‘선물’이라는 뜻의 샤이는 이스라엘 建國(건국) 전 영국 위임통치下(하)의 팔레스타인 땅에 있던 비밀 민병대인 하가나(Haganah) 산하의 첩보조직이었다. 샤이는 영국 위임통치기구에 잠입하여 정보를 수집하고, 국제시온주의 확산을 위한 對(대)유럽공작을 펼쳤다. 팔레스타인과 유럽의 유대인공동체 보호를 主(주)임무로 했던 샤이는 후일 이스라엘 건국의 礎石(초석)을 놓는 작업을 수행했다. 또 샤이는 홀로코스트를 피해 팔레스타인으로 이주하는 유대인의 이동과 정착, 보호 임무를 맡았다.

1949년 7월 데이비드 벤구리온 이스라엘 총리의 측근이던 루벤 쉴로아는 정보기관 설치를 총리에게 진언했다. 같은 해 12월 모사드가 정식으로 출범하면서 쉴로아는 初代(초대) 부장으로 취임했다.

설립 초기 모사드는 형식적으로는 외무부 소속 기관이었지만, 총리에게 直報(직보)했다. 이스라엘 건국 이전부터 벤구리온을 보좌해 온 쉴로아는 정치·군사문제에 대해 벤구리온에게 많은 조언을 했다. 아랍어에 능통하고 중동 아랍지역 사정에 밝았던 쉴로아는 이스라엘 건국 직후 아랍연합군의 이스라엘 침공계획을 事前(사전)에 확보한 공로가 있다고 했다. 그는 2년밖에 되지 않은 짧은 모사드 부장 재임 중 미국·영국·프랑스 등 서방국가의 정보기관과의 협조체제를 만드는데도 노력했다.

공식 명칭은 정보·특수작전연구소

모사드의 공식 명칭은 정보·특수작전 연구소이다. 하지만 모사드는 이름처럼 한가하게 연구만 하는 기관은 아니다. 모사드는 이스라엘의 안보와 관련한 정보의 수집과 분석, 해외특수공작, 對(대)테러활동 등의 임무를 수행한다. 이스라엘에는 모사드 외에도 미국의 FBI나 프랑스의 DST처럼 국내 防諜(방첩)과 안전을 담당하는 ‘신벳’(Shin Beth: 사바크 라고도 불림), 軍(군) 정보기관 아만(Aman) 등이 있다. 현재 모사드는 총리 직속이며, 모사드 부장이 국가최고정보위원회 의장으로 全(전) 정보기관의 조정업무를 담당하기 때문에 모사드는 다른 정보기관에 비해 우위에 있다.

다른 나라 정보기관과 마찬가지로 모사드의 조직이나 인원이 공개된 적은 없다. 1979년 이란 주재 미국대사관 인질사건이 발생한 후 대사관 내에서 CIA 문서가 발견됐다. 이에 의하면 모사드 요원의 숫자는 1500명 선이며, 그중 약 500명이 현역 군인이라고 한다. 물론 누구도 이 숫자를 확인해준 적은 없다. 모사드의 해외요원 숫자는 3만5000명 정도로 추산되고 있다. 1990년 前(전) 모사드 요원인 빅터 오스트로브스키가 <기만에 의한>이라는 책의 부록에 모사드의 조직도가 공개됐다. 일반적으로 모사드는 8개局(국)으로 구성되어 있는 것으로 알려져 있다.

8개의 모사드 국 중 가장 규모가 큰 정보수집국은 지역별로 나누어져 있다. 정보수집국은 공식·비공식적으로 얻은 정보를 토대로 한 공작기획 임무를 띠고 있으며 해외지부도 관리한다.

연구분석국은 15개의 국가 또는 지역군(미국, 캐나다, 중남미, 서유럽, CIS/ 舊소련 독립국가연합, 중국, 아프리카, 마그레브-리비아, 이집트, 이라크, 요르단, 시리아, 레바논, 사우디아라비아-UAE, 이란 등)으로 나누어져 있으며, 일간·주간·월간 정세보고서를 발간한다.

심리전국은 선전과 여론조작 등을 담당한다. 기획·조정·국제협력국은 우방국 정보기관과 공동으로 전개하는 공작의 협조임무를 담당한다. 예를 들어 프랑스와 같은 서유럽 주요국의 경우, 모사드 요원이 프랑스 정보당국의 認知(인지)하에 이스라엘 대사관 내 정무 또는 공보 책임자 신분으로 활동하면서 필요 시 양국 정보기관 간의 협력업무를 수행한다.

히브리어 ‘멧사다(Metsada)’로 알려진 특수공작국은 準(준)군사작전, 적진 내 심리전, 파괴, 암살, 납치 임무(산하 ‘키돈’ 이라는 특별공작부서 담당) 등을 수행한다. 이외에는 지원부서인 기술국, (요원)훈련국, 행정지원국 등이 있는 것으로 알려져 있다.

정보를 위해서라면 敵과도 손잡아

1990년대 초 冷戰(냉전)이 끝나자 세계 각국의 정보기관들은 새로운 일감을 찾는 과정에서 한동안 허탈감에 빠졌다. 공산권 붕괴 이후에 나온 007 영화는 初期(초기) 제임스 본드 영화에 비해 스토리 구성이 엉성해졌다는 평가도 있었다.

한 나라의 軍(군)과 정보기관은 확고한 主敵(주적)이 있을 때 강건하게 발전하기 마련이다. 모사드가 다른 나라의 정보기관에 비해 拔群(발군)의 능력을 발휘할 수 있는 것도 바로 이 때문이다. 아울러 모사드 요원들은 철저한 국가관과 전 세계에 흩어져 있는 유대인들을 결속시키는 시온주의 이념으로 무장되어 있다. 前(전) 프랑스 대외안보총국(DGSE) 총국장 피에르 라코스트 제독은 모사드에 대해 “첩보의 분석은 물론 첩보를 바탕으로 만들어낸 정보의 활용 면에서 세계 최고수준”이라고 극찬했다.

이스라엘은 세계 각국에 흩어졌던 유대인들이 이민하여 세운 나라이므로 이들 중 각국의 사정과 언어에 정통한 전문 인력이 많아 적합한 요원을 선발·양성하는 데 강점이 있다. 舊(구)소련 및 東歐圈(동구권) 정보에서 한동안 모사드가 CIA를 앞섰던 것도 당시 200만명에 달했던 구소련 유대인의 활약에 힘입은 결과다.

모사드는 정보를 얻기 위해서라면 과거의 敵(적)도 이용한다. 모사드는 1960년대에 나치 친위대(SS) 출신인 오토 스코르체니(무솔리니 구출작전을 지휘했던 특수전 전문가)를 간접 포섭, 이집트에 투입했다. 스코르체니는 당시 이집트 防産(방산)연구에 참여했던 과거 나치 과학자들의 연구결과와 이집트군의 무기현황에 대한 정보를 수집, 제공했다. 스코르체니도 자기가 모사드를 위해 일한다는 사실을 한동안 몰랐다고 한다. 다음은 모사드가 수행한 주요 작전 내용이다.

■ 후르시초프의 스탈린 비판 연설문 입수

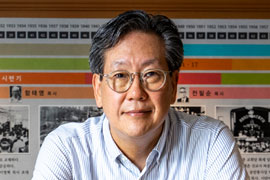

제2대 모사드 부장 이세르 하렐은 1952년부터 무려 11년간 부장 자리에 있으면서 모사드를 강력한 정보기관으로 키웠다. 하렐 부장 시절부터 모사드는 외무부와 분리된 완전한 독립기관이 됐다.

하렐은 1912년 벨로루시에서 태어나 18세 때 가족과 함께 팔레스타인으로 이주했다. 그는 모사드의 모체였던 샤이의 정보책임자를 거쳐 1948년 이스라엘이 건국되자 국내정보기관인 신벳의 책임자로 있다가 모사드로 자리를 옮겼다. ‘修道士(수도사)’라는 별명을 갖고 있던 하렐은 부장 재임 중 여러 가지 업적을 남겼다.

1956년 2월 제20차 소련공산당대회가 열렸다. 소련의 새로운 권력자 니키타 후르시초프는 이 대회의 기조연설을 통해 스탈린 시대의 만행을 폭로하면서 ‘脫(탈)스탈린化(화)’를 선언했다. 서방의 정보기관들은 연설내용을 입수하기 위해 백방으로 노력했다. 미 CIA는 이 연설문을 입수하기 위해 100만 달러의 현상금을 걸었지만. 연설문을 최초로 입수한 것은 모사드였다.

빅토르 그레이에프스키는 유대인으로 폴란드 국영통신사에 근무하는 기자였다. 홀로코스트에서 살아남은 그의 부모는 전쟁이 끝난 후 이스라엘로 이주했지만, 공산주의자였던 그는 폴란드에 남았다. 미남에 언변이 좋았던 그레이에프스키 주변에는 많은 여성들이 맴돌았다. 그중에는 폴란드 공산당 서기장 에드와드 오차브의 비서 루시아 브라노프스키도 있었다.

오차브는 루시아에게 후르시초프의 연설문을 폴란드어로 번역하도록 지시하고 낮잠을 잤다. 기사거리를 찾기 위해 루시아의 사무실을 방문했던 그레이에프스키는 루시아의 책상 위에서 ‘超(초) 특급비밀’로 분류된 두꺼운 문서를 발견했다. 후르시초프의 연설문이었다.

루시아가 자신을 짝사랑하고 있다는 것을 잘 알고 있던 그레이에프스키는 루시아에게 “문서를 열람한 후 돌려주겠다”고 말하고, 연설문을 손에 넣었다. 그는 총 56페이지에 달하는 이 연설문을 평소 친분이 있는 폴란드 주재 이스라엘 대사관의 모사드 요원에게 넘겼다. 모사드 요원은 즉시 연설문을 복사해 이스라엘로 보냈고, 그레이에프스키는 약속한 시간 안에 루시아에게 연설문을 돌려줬다.

모사드는 駐美(주미) 이스라엘 대사관을 통해 후르시초프의 연설문을 미 CIA에 전달했다. 당시 CIA국장 앨런 덜레스는 모사드의 능력에 경악하면서, 연설문의 眞僞(진위)를 확인하도록 지시했다. 이 연설문이 진짜라는 것이 밝혀지자 CIA는 모사드를 자신과 同級(동급)의 정보기관으로 대접하기 시작했다. 이후 국제 정보무대에서 모사드의 위상이 공고해졌다.

■ 아이히만 납치작전

유대인 학살자

하렐 부장 재직 시 가장 커다란 업적은 나치 戰犯(전범) 아돌프 아이히만의 납치일 것이다. 아이히만은 나치 친위대 장교로 ‘최종해결’이라 불리는 유대인 대학살 계획에 참여했던 자였다. 그와 요제프 멩겔레(강제수용소에서 유대인을 상대로 생체실험을 했던 의사)의 체포가 이스라엘 정보기관의 숙원이었다.

1906년 독일 졸링겐에서 출생한 아이히만은 1932년 친위대에 들어가 1937년에 장교로 승진했다. 당시 나치는 유대인들을 영국 신탁통치하에 있던 팔레스타인으로 이주시키는 방안을 모색했다. 제2차 대전 발발 전까지는 나치도 유대인들을 絶滅(절멸)시키기보다는 온건한 방법으로 해결하려 했다.

이를 위해 아이히만은 1937년 비밀리에 상관인 헤르베르트 하겐과 함께 팔레스타인 지역을 답사하려 했다. 그러나 영국 측이 비자 발급을 거부하는 바람에 아이히만은 하이파 대신 이집트의 카이로로 갔다. 여기서 아이히만은 유대인 비밀軍(군) 하가나의 대표와 만나 유대인의 팔레스타인 이주문제에 대해 협의했다고 한다. 아이히만 일행은 귀국 후 “유대인의 팔레스타인 집단이주는 현실성이 없다”고 보고했다.

제2차 세계대전이 시작되자 아이히만은 주로 유대인의 집단이동 임무를 수행했다. 나치는 팔레스타인 대신 당시 인도양의 프랑스領(령) 마다가스카르에 유대인을 집단 이주시키는 방안도 검토했다고 하는데, 아이히만도 이 작업에 참여했다.

1941년이 되면서 나치는 평화적인 방법 대신 유대인 절멸계획을 세웠다. 유대인 문제에 밝은 아이히만은 독일·오스트리아·헝가리 등지의 유대인을 집결시켜 폴란드의 강제수용소로 보내 집단 살해하는 임무를 수행했다.

전쟁이 끝날 무렵 아이히만은 미군에 일시 체포됐으나 오토 에크만이라는 假名(가명)을 대고 풀려났다. 이후 독일의 시골을 전전하면서 은신하던 그는 리카르도 클레멘트라는 가명으로 이탈리아를 거쳐 1950년 7월 아르헨티나로 건너가 정착했다.

아이히만은 뒤를 이어 아르헨티나에 도착한 부인, 자녀와 함께 부에노스아이레스 교외에서 여러 가지 직종을 전전하면서 은신생활을 했다. 아이히만이 아르헨티나를 도피처로 택한 것은 후안 페론 前(전) 아르헨티나 대통령의 친구인 호르헤 안토니오와의 친분관계 때문이었다고 한다. 1952년 독일과 미국 정보기관은 아이히만이 클레멘트라는 가명으로 아르헨티나에 은신 중이라는 사실을 파악했으나, 정치적 이유 때문에 문제를 제기하지 않았다고 한다.

1954년 나치 戰犯(전범) 추적기구인 사이몬 비젠탈 센터는 아이히만이 부에노스아이레스에 살고 있다는 첩보를 입수, 이를 이스라엘 측에 알렸다. 당시 모사드의 하렐 부장은 보안을 염려해 “비젠탈 센터는 이제 더 이상 나서지 말고 모든 것을 모사드에 맡기는 것이 좋겠다”는 의견을 냈다.

아이히만, “상관의 명령에 복종했을 뿐”

로타르 헤르만은 나치수용소를 탈출한 독일인으로 1950년부터 가족과 함께 아르헨티나에 거주하고 있었다. 그의 딸인 실비아와 아이히만의 장남인 클라우스는 서로 친한 사이였다. 클라우스가 실비아에게 아버지의 과거에 대해 이야기하면서 아이히만은 모사드에게 꼬리가 잡혔다. 로타르 헤르만으로부터 아이히만의 거처를 확인한 모사드는 아이히만 납치계획을 세우고, 아이히만을 미행·감시하기 시작했다.

당시 이 공작을 현장에서 총 지휘했던 라피 에이탄은 아이히만 납치 時(시) 제기될 수 있는 외교적 쟁점 등을 치밀하게 검토했다. 후일 그는 정보기관인 신벳의 간부를 지냈으며 1981년 6월 이라크의 오시라크 原電(원전) 파괴작전, 미국에서 한동안 문제가 됐던 이스라엘 간첩 폴라드 사건 등에 간여했다. 에이탄은 현재 이스라엘의 국회의원으로 ‘은퇴자당’의 당수다.

1960년 5월 11일 저녁 8시30분, 아이히만은 모사드 요원에 의해 大路(대로)에서 차량으로 납치됐다. 그는 시내에서 멀리 떨어진 安家(안가)에 9일간 감금되어 1차 신문을 받았다. 5월 21일 아이히만은 이스라엘 국적항공사 엘 알의 자매사인 브리타니아 전세기편으로 부에노스아이레스 군용비행장을 출발했다. 모사드 공작대는 아이히만을 술에 잔뜩 취한 비행기 승무원으로 위장시켜 공항 수비대의 감시를 피했다.

당시 이스라엘 측은 정부나 모사드의 개입을 부인하면서 “나치 전범을 추적하던 유대인 민간단체가 자발적으로 아이히만을 납치했다”고 주장했다. 이 사건은 아르헨티나 정부의 극심한 반발을 야기했다. 사실 아이히만의 납치는 국제법적으로 명백한 主權(주권)침해에 해당된다. 사건 초기 아르헨티나 정부는 이스라엘 정부에 강력하게 항의했으나, 이스라엘 측의 사과, 인도적 범죄자 납치에 대한 국제여론의 이해분위기 등으로 주권침해 논란은 흐지부지되고 말았다.

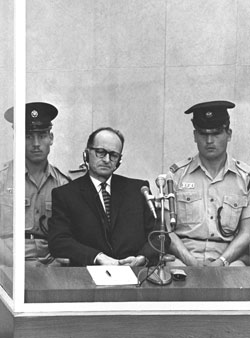

1960년 5월 23일 벤구리온 총리는 의회에서 아이히만 체포 사실을 공식 발표했다. 의원들은 전원 기립으로 이를 환영했다. 1961년 4월 11일 아이히만은 15개 죄목으로 기소됐다. 재판은 3명의 판사와 기데온 하우스너 법무장관에 의해 진행됐다. 아이히만은 방탄유리장 속에서 재판을 받았다. 그는 “상관의 명령에 복종했을 뿐”이라고 주장했다. 1961년 12월 15일 사형선고를 받은 아이히만은 다음해인 1962년 6월 1일 새벽 교도소 내에서 교수형에 처해졌다. 당시 사형집행관이었던 샬롬 나가르에 의하면 사형 집행 당시 아이히만은 검은 눈가리개 착용을 거부하고 당당하게 처형됐다고 한다.

아이히만은 수감 중 1300페이지에 달하는 자서전을 집필했다. 그중 주요 내용은 2000년 2월 이스라엘 당국에 의해 공개됐다. 아이히만은 자신이 죽은 후 火葬(화장)해서 遺骨(유골)을 바다에 버려 달라고 유언했는데, 이스라엘 측은 “유대인의 公敵(공적)인 아이히만의 유골을 이스라엘 영해에 버리는 것은 홀로코스트로 희생된 유대인에 대한 모독”이라는 이유로 그의 유골을 공해상에 뿌렸다고 한다.

아이히만과 함께 모사드의 추적 대상이던 요제프 멩겔레는 아르헨티나·파라과이·브라질 등을 전전하면서 도피행각을 벌이다가 1985년 브라질에서 溺死體(익사체)로 발견됐다.

■ 전설적인 스파이 엘리 코헨

‘기만에 의해 전쟁을 수행한다(By way of deception, thou shalt do war)’는 모사드의 오랜 표어이다. 바로 이 표어에 딱 들어맞은 모사드 간첩이 있었다. 근대 세계 첩보사에서 가장 뛰어난 스파이로 평가되는 엘리 코헨이 바로 그 사람이다.

코헨은 1924년 이집트 알렉산드리아의 세파라드 유대인 가정에서 태어났다. 코헨의 아버지 사울은 시리아의 알레프에서 태어나 일곱 살 때 이집트로 이주했으며, 장성한 후에는 조그만 의류상점을 경영했다.

아르헨티나 거쳐 우회 침투

엘리 코헨은 20세가 되던 1944년 국제 시온주의 운동에 뛰어들었다. 그는 1957년 이스라엘에서 정보원 및 파괴공작요원 비밀훈련을 받았다. 1960년, 모사드는 코헨을 해외 파견 고정간첩으로 관리하기 시작했다.

아랍어에 능통한 코헨은 1961년 카멜 아민 타바트라는 이름의 시리아 무역상으로 신분을 세탁한 후 아르헨티나로 파견됐다. 지금도 그렇지만 아르헨티나나 브라질에는 시리아·레바논·팔레스타인 출신의 아랍 공동체가 있다. 또 아르헨티나에는 남미 최대 규모의 유대인 사회도 있다.

코헨은 부에노스아이레스에서 시리아인 공동체에 침투해 이들과 교분을 쌓았다. 코헨은 특히 駐(주)아르헨티나 시리아 대사관의 무관 아민 알 하피즈와 각별한 친분관계를 맺었다. 코헨은 1962년 1월 이스라엘로 잠시 돌아가 통신훈련을 받고 특수무전기를 지급받은 후 시리아로 들어갔다.

시리아에서 코헨은 빠른 시일 내에 군 장교들과 정부 고관들이 참여하는 시리아 上流(상류)사회에 진출했다. 코헨은 이들 군 장교의 도움으로 전략적 요충지인 골란고원의 벙커 등 군사시설을 방문하고 고원의 지형, 시리아군의 배치와 火力(화력)상황, 소련이 제공한 군 장비 등을 暗記(암기)한 후 이스라엘로 송신했다.

코헨은 시리아군 관계자들에게 유칼립투스 나무를 심어서 참호를 은폐하라고 조언했다. 시리아 군 당국은 코헨의 권유대로 나무를 대거 식목했다. 후일 6일전쟁이 벌어지자 이스라엘 전폭기들은 이때 심은 나무들을 중심으로 골란고원의 시리아군 참호를 쉽게 식별하여 정확하게 폭격할 수 있었다. 코헨은 시리아 전투기 조종사들의 명단과 배치상황도 텔아비브에 보고했다.

이 무렵 아르헨티나에서부터 코헨과 절친한 관계였던 하피즈 장군이 바트당의 쿠데타로 대통령이 되었다. 코헨은 자신의 숙소를 시리아 군부 인사들의 엽색행각을 위한 놀이터로 제공해 그들과 교분을 돈독히 하면서 군사정보를 빼냈다. 하피즈의 전적인 신임을 받은 코헨은 바트당 국방위원으로 위촉됐고, 이후 국방차관에 내정됐다. 하피즈가 국방장관을 겸직하고 있었기 때문에 국방차관 자리는 사실상 장관이나 다름 없었다.

체포 당시 시리아 권력서열 3위

1965년 1월 시리아 방첩대는 다마스쿠스에 주재하는 한 외국 공관으로부터 “怪(괴)전파 때문에 통신에 지장이 있다”는 신고를 받았다. 시리아 방첩당국은 괴전파를 찾아내기 위해 소련 기술진에게 도움을 요청했다.

소련 기술진은 처음에는 코헨이 사용하던 고도의 정밀 송신기를 찾아내지 못하다가 한 가지 묘안을 찾아냈다. 다마스쿠스 일원을 일시적으로 停電(정전)시킨 후, 정전 중에도 送信(송신)을 하는 간첩을 색출하기로 한 것이다.

그간의 성과에 도취해 있던 코헨은 정전이 되면 응당 송신을 중단해야 함에도 불구하고, 배터리를 이용해 장시간 이스라엘과 교신했다. 송신지점을 확인한 시리아 방첩대는 코헨의 숙소를 급습해 그를 체포했다. 코헨은 약식재판을 거쳐 사형선고를 받았다. 체포 당시 코헨은 시리아의 권력서열 3위까지 진입해 있었다.

이스라엘은 국민영웅 코헨의 사형 집행을 막기 위해 프랑스·벨기에·캐나다 등을 동원해 시리아에 외교적 압력을 가했다. 한편에선 시리아 정부에 시리아 간첩 10명과 현금, 트럭 등을 제공하는 대가로 코헨을 송환해 달라고 제의했다.

시리아 입장에서는 수많은 군사기밀은 물론, 주요 인사들의 사생활까지 훤히 알고 있는 코헨을 살려둘 수 없었다. 코헨은 1965년 5월 18일 새벽 다마스쿠스 시내 중심에 있는 ‘순교자의 광장’에서 수많은 다마스쿠스 시민들이 지켜보는 가운데 교수형을 당했다. 이스라엘은 시리아에 코헨의 시신을 돌려달라고 수차 요청했으나, 시리아는 이를 묵살했다. 2007년에는 터키가 코헨의 유골송환을 위해 중재의사를 밝혔지만, 이후 별 진전이 없었다.

코헨이 보낸 정보 덕분에 이스라엘은 병력의 열세에도 불구하고 1967년 6일전쟁에서 전략요충지인 골란고원을 작전 10시간 만에 점령했고, 이집트·요르단과의 전쟁에서도 대승을 거두었다.

■ 쉘부르항의 함정 탈취

프랑스는 이스라엘 건국 이후 한동안 이스라엘과 사이가 좋았다. 모사드는 알제리 독립운동 초기부터 알제리 거주 세파라드 유대인들을 통해 프랑스로부터 독립하려는 알제리 독립운동단체들에 대한 정보를 입수해 프랑스에 제공했다. 프랑스는 이스라엘에 각종 무기를 供與(공여)했다.

프랑스는 오늘날까지 그 실체가 드러나지 않고 있는 이스라엘의 核(핵)무기 개발에도 깊숙이 간여했다고 한다. 나세르 이집트 대통령이 수에즈운하를 國有化(국유화)하면서 야기된 수에즈사태 때에는 양국 간 군사협력까지 모색했다.

하지만 親(친)아랍적인 샤를 드골 대통령이 집권하자 양국관계가 냉랭해지기 시작했다. 1967년 6일전쟁 직전 드골은 이스라엘에 “절대로 아랍 측에 先制(선제)공격을 하지 말라”고 경고했다. 드골과 프랑스 정부는 과거 프랑스 보호령이었던 시리아-레바논(두 나라를 합쳐 르방, 영어로는 레반트라고 부른다)에 각별한 애정을 갖고 있었다. 하지만 이스라엘은 드골의 경고를 무시하고 이집트·시리아·요르단 등 아랍연합군에 선제공격을 가해 승리했다. 6일전쟁은 프랑스와 이스라엘 사이를 결정적으로 갈라놓았다.

이에 앞서 이스라엘은 1965년 7월과 1966년 3월 두 차례에 걸쳐 프랑스에 12척의 미사일 함정을 주문했다. 프랑스 조선소 CMN은 쉘부르港(항)에서 건조를 마친 7척의 함정을 이스라엘에 인도하고, 나머지 5척은 내부장치 설치작업이 끝나는 대로 이스라엘에 인도할 예정이었다.

그런데 6일전쟁 후 停戰(정전)회담에서 이스라엘이 점령지 반환을 거부하자 분노한 드골이 나머지 함정의 이스라엘 인도를 중지시켰다. 그러자 모사드가 나섰다. 모사드는 노르웨이에 ‘스타보트’라는 유령회사를 설립했다. 스타보트는 프랑스와 이스라엘 양측에 미사일함정 5척을 개조해 석유시추선으로 사용하겠다는 제안을 내놓았다. 프랑스와 이스라엘은 이 배들을 ‘스타보트’에 인도하는 데 동의했다.

‘스타보트’의 직원과 승무원으로 위장한 이스라엘 정보요원과 군 특공대는 1969년 12월 25일 새벽 선박 5척을 몰고 당당하게 공해상으로 빠져나와 1970년 1월 1일 이스라엘 하이파항에 입항했다. 다음날에야 이 사실을 알게 된 프랑스 정부는 군과 방산업체 간부들에 대한 인사조치를 단행하는 한편, 對(대)이스라엘 무기공여를 전면중단하고 아랍 측에 무기를 지원하기 시작했다. 이스라엘과 아랍 모두 프랑스가 지원한 무기로 대적하게 된 것이다.

후일 프랑스의 역사학자 피에르 라주는 색다른 주장을 했다. 라주는 “당시 프랑스 정보기관은 이스라엘의 의도를 사전에 알고 있었으나 사태를 방관했다. 프랑스는 이스라엘의 準(준)해적행위를 국제사회에 알려 프랑스의 中東(중동)정책 선회의 명분으로 삼으려 했다”고 주장했다.

■ ‘神의 분노’ 작전

1972년 9월 5일 아침 뮌헨올림픽 선수촌 이스라엘 선수단 숙소에 팔레스타인 게릴라단체인 ‘검은 9월단’ 소속 테러리스트 8명이 난입했다. 이들은 이스라엘 선수 1명과 코치 1명을 살해하고 선수 9명을 인질로 잡은 후 이스라엘 감옥에 수감되어 있는 234명의 팔레스타인인 석방을 요구했다.

골다 메이어 이스라엘 총리는 이를 즉각 거부하고 서독 정부에 이스라엘의 군사개입 허용을 요청했다. 서독 정부는 自國(자국)의 치안력으로 이 사태를 해결하겠다면서 이스라엘의 요청을 거부했다. 서독은 테러단과 협상해 이들을 보잉 727기 편으로 이집트 카이로로 보내는 데 합의하여 테러리스트를 안심시키는 한편, 특공대와 저격수를 동원해 테러단을 사살하고 인질을 구출한다는 작전을 세웠다.

하지만 범인들을 뮌헨 국제공항까지 유인하기 위한 중간 기착지인 공군기지에서 독일 저격수가 테러단에게 발포했다. 테러단은 수류탄으로 헬기 1대를 폭파하고 인질 9명 전원과 경찰 1명을 살해했다. 이 과정에서 테러단원 8명 중 5명이 사살되고, 남은 3명은 체포됐다.

골다 메이어 총리는 국방장관 모세 다얀과 모사드 부장 즈바이 자미르 등을 불러 긴급 안보회의를 열었다. 이 자리에서 이들은 아랍 테러에 대한 보복을 결의했다. 이 임무는 모사드의 비밀특공대 ‘키돈’에 떨어졌다.

키돈 암살단은 유럽과 중동 각지에서 팔레스타인 조직 간부를 살해했다. 첫 번째 희생자는 아라파트 PLO 의장의 먼 조카뻘 되는 압델 즈바이테르였다. 駐(주)이탈리아 리비아 대사관에 근무하고 있던 그는 사실상 PLO의 이탈리아 책임자였다. 그는 1972년 10월 16일 로마의 자택 입구에서 이스라엘 선수단 희생자 숫자와 같은 11발의 총탄을 맞고 살해됐다.

1972년 12월 8일 PLO 파타(Fatah: 아라파트가 만든 PLO 최대 분파)의 파리 책임자 마흐무드 함샤리가 전화를 이용한 원격조종 폭탄장치에 의해 重傷(중상)을 입었다. 그는 며칠 후 병원에서 사망했다. 1973년 1월 24일에는 키프로스 니코시아에서 PLO 파타의 키프로스 대표인 후세인 알 바쉬르가 호텔 침대 밑에 설치된 폭탄 폭발로 사망했다. 그해 4월에는 베이루트 아메리칸대학 교수이며 ‘검은 9월단’의 보급책인 바실 알 쿠바이시가 파리에서 살해됐다.

이어 모사드와 이스라엘군으로 편성된 혼성특공대가 베이루트에서 PLO 파타 간부인 아부 유세프, 카말 아드완과 PLO 대변인 라미 아드완 등 3명을 살해했다. 이 작전에는 에후드 바라크 현 이스라엘 국방장관(총리 역임)이 특공대 장교로 참가했다.

노르웨이에서 엉뚱한 사람 살해

1973년 4월 11일에는 아테네에서 자이아드 무차시 키프로스 주재 PLO 신임대표가 폭탄으로 살해됐다. 같은 해 6월 28일, 이스라엘 암살단은 파타의 행동대장 모하마드 부디아를 프랑스 파리에서 살해했다. 그는 자동차 좌석 밑에 설치된 특수폭탄이 터져 사망했다.

이런 식으로 20여 명의 PLO 간부가 차례로 살해됐다. 당시 저격용 무기로는 007 등 첩보영화에 자주 등장하는 개량형 베레타총과 리모컨으로 작동하는 폭탄이 많이 사용됐다.

마지막 목표는 뮌헨 테러를 기획하고 지휘한 것으로 알려진 ‘붉은 왕자’ 알리 하산 살라메였다. CIA와도 연계된 것으로 알려진 살라메는 암살단의 추적을 교묘하게 피해 다녔다.

1973년 7월 21일 암살단은 노르웨이 릴레함메르의 버스정류장에서 살라메로 알려진 한 아랍인을 저격했다. 하지만 죽은 사람은 살라메가 아니라 그와 인상이 비슷했던 노르웨이 국적의 모로코인 웨이터 아흐메드 부쉬키라는 사람이었다. 그는 임신한 부인과 함께 영화구경을 마치고 극장을 나와서 버스를 기다리다 변을 당했다.

노르웨이 경찰은 암살단 중 여성요원 2명을 포함한 6명을 체포했다. 체포된 여성요원 파트리시아 록스보로는 도난 신고된 캐나다 여권을 소지하고 있었다. 당시 현장지휘자였던 베테랑 모사드 요원 마이크 하라리는 도주해 이스라엘로 돌아갔다. 이후 노르웨이 정부는 줄기차게 하라리의 身柄(신병)인도를 이스라엘에 요청하다가 1999년에 가서야 증거불충분으로 이 사건을 종결했다. 1996년 이스라엘 정부는 부쉬키의 유가족에게 보상금을 지급했다.

죽음을 면한 살라메는 그 후 여러 차례 이스라엘이나 서방을 대상으로 한 대형 테러사건을 기획·지휘하면서 惡名(악명)을 떨쳤다. 모사드는 1979년 1월 22일 살라메의 차량에 폭탄을 설치해 그를 살해했다. 살라메의 죽음으로 ‘신의 분노’ 작전은 종결됐다. 이때 살라메 처치공작팀을 지휘했던 사람은 노르웨이에서 공작에 실패했던 하라리였다.

아랍 테러 억지에는 실패

뮌헨사건에 대한 모사드의 보복작전은 몇 가지 문제점을 노출했다. 우선 암살단이 살해한 사람 대부분은 이스라엘 선수를 몰살시킨 직접적인 책임이 있는 ‘검은 9월단’ 간부가 아니라, 당시 국제사회에서 동정을 받았던 PLO의 서유럽 책임자들이었다. 이들은 프랑스·이탈리아·그리스·키프로스 등 서유럽 국가로부터 암암리에 보호를 받던 인물들이었다. 이들을 살해하는 바람에 이스라엘은 몇몇 서구국가들과 외교적으로 껄끄러운 입장에 처하게 됐다.

이스라엘은 ‘신의 분노’ 작전을 계기로 테러에 대항하는 결연한 자세를 전 세계에 보여주는 한편, 암살에 대한 공포효과를 통해 對(대)이스라엘 테러를 억지하고자 했다. 하지만 결과적으로는 이스라엘에 대한 유럽 각국의 반감을 조장하는 한편, PLO의 보복테러를 야기해 소기의 목적을 달성하는 데는 실패했다. 살라메 제거작전 당시 노르웨이에서 체포된 요원들이 경찰 취조과정에서 모사드의 유럽지역 安家(안가) 등 기밀사항들을 자백하는 바람에 이후 모사드의 서유럽지역 활동이 일시 위축되기도 했다.

‘신의 분노’ 작전은 1986년 마이클 앤더슨 감독이 만든 미국-캐나다 합작 TV 영화 <기데온의 검>, 2005년 제작된 스티븐 스필버그 감독의 영화 <뮌헨> 등으로 영화화됐다.

■ 엔테베 인질구출 작전

1976년 6월 27일 이스라엘 텔아비브를 출발, 그리스 아테네를 경유해 파리로 가던 에어프랑스 항공사 소속 AF 139편 여객기(에어버스 300)가 정오에 아테네를 이륙한 후 2명의 팔레스타인 인민해방전선(PFLP) 게릴라와 서독 극렬 테러단체 적군파(바더 마인호프) 2명 등 총 4명의 중무장한 테러리스트에 의해 공중 납치됐다. 이 항공기에는 승객 244명과 12명의 승무원이 타고 있었다.

납치범들은 항공기를 리비아 벵가지 공항으로 끌고가 급유를 받고 7시간 정도 머물다 출혈이 심한 영국 여성 승객 1명을 석방했다. 이후 벵가지를 떠난 被拉機(피랍기)는 수단에 기착하려 했으나 수단 정부가 착륙을 거부하자 우간다의 엔테베 공항으로 행선지를 바꿨다. 親(친)팔레스타인 성향의 이디 아민 우간다 대통령은 납치범들을 환영했다. 엔테베에서 대기하고 있던 3명의 팔레스타인 게릴라가 합류했다.

납치단을 지휘했던 독일 적군파 빌프리드 뵈즈는 “이스라엘에 수감된 40명의 팔레스타인 사람과 케냐와 유럽 각국에 투옥된 게릴라 13명을 석방하면 인질들을 풀어주겠다”고 제안했다. 6월 30일 납치범들은 유대인이 아닌 승객 47명을 석방했다. 이들은 다른 에어프랑스 항공기편으로 케냐로 이동했고 나머지 승객은 공항 환승터미널에 수용됐다. 7월 2일에는 승객 중 老弱者(노약자) 대부분을 석방했다. 남은 인질은 유대인 103명과 12명의 승무원이었다.

테러사건이 발생하면 협상을 거부하고 강경한 자세를 보이던 이스라엘은 의외로 협상에 응할 뜻을 비쳤다. 하지만 이스라엘은 뒤로는 인질구출을 위한 군사작전을 준비하고 있었다.

2분 만에 인질구출 성공

이스라엘군과 모사드는 인질구출 작전에 필요한 정보들을 수집했다. 모사드는 “유대인 인질 전원을 사살하라”는 팔레스타인 인민해방전선 행동대장 와디 하다드의 전화를 도청하고 “인질구조는 특공작전 외에는 방법이 없다”는 결론을 내렸다.

7월 2일 이츠하크 라빈 총리와 시몬 페레스 국방장관은 ‘번개작전’이라고 명명된 인질구출 군사작전을 승인했다. 공수단장인 댄 숌론 장군이 특공대 총지휘관, 요나단 네탄야후(베냐민 네탄야후 前 이스라엘 총리의 친형) 중령이 현장 특공대장을 맡았다. 이 작전에는 모사드 요원들도 다수 포함됐다. ‘번개작전’에 동원된 항공기는 이스라엘 공군의 C-130 허큘리스 수송기 4대와 의약품을 실은 보잉 예비기 2대였다. 그중 한 대는 우간다 인근 케냐 나이로비 국제공항에 대기시켰다.

7월 3일 자정 무렵 특공대 100여 명은 우간다의 빅토리아 호수를 거쳐 엔테베공항 활주로에 도착했다. 수송기가 쉽게 활주로에 접근할 수 있었던 것은 엔테베 공항의 관제시설이나 조명탑이 낡은 데다가, 특공대 측이 관제탑과 교신 중 “허큘리스기는 납치범을 위한 수송기”라고 속였기 때문이다. 이어 아민 대통령으로 변장한 이스라엘 특공대원과 동료들이 수송기에 싣고 온 검은색 벤츠 리무진 승용차와 랜드로버에 탑승해서 터미널에 접근했다. 경비병들은 아민 대통령이 상황을 불시 점검하러 온 것으로 착각했다.

특공대가 터미널 경비병을 살해하면서 공항 전체가 정전되자 4번 수송기는 조명탄을 쏘아 작전을 도왔다. 특공대원들은 터미널 입구에 있던 납치범 2명을 해치웠다. 건물 내로 진입한 특공대원들은 인질들에게 히브리어로 “엎드리라”고 소리치면서 납치범 2명을 사살했다. 터미널 밖에서 망을 보던 나머지 납치범도 사살됐다.

특공대는 2분도 안 되는 총격전으로 납치범 전원을 제거하고 인질을 구출했지만, 공항 옥상에 있던 우간다군의 응전으로 인질을 수송기에 태우는 데는 시간이 걸렸다. 특공대는 미사일과 기관총으로 우간다군을 제압하는 한편, 우간다 공군의 추적을 막기 위해 공항에 있던 미그 17기 4대와 미그 21기 7대 등 총 11기의 전투기를 파괴했다. 작전 중 우간다 군인 45명이 사망했고, 이스라엘 측에서는 인질 3명과 네탄야후 중령이 사망했다.

특공대는 100명의 인질을 구출해 수송기에 탑승시키고 우간다를 떠나 케냐의 나이로비를 거쳐 이스라엘로 돌아갔다. 이스라엘 특공대의 구출작전은 30여분 만에 종료됐다.

이스라엘은 납치음모를 사전에 알고 있었다?

이스라엘이 구출작전에 성공한 가장 큰 요인은 엔테베공항 대합실을 이스라엘 건설회사가 설계했기 때문이라고 한다. 모사드는 공항 및 터미널의 도면을 확보해 기본 작전계획을 수립했다. 아울러 두 번에 걸쳐 먼저 석방된 인질들이 공항의 구조와 납치범들의 인상착의나 행동에 대해 상세한 증언을 해준 것이 큰 도움이 됐다. 물론 상황 초기부터 작전개시까지 모사드나 군 정보기관이 보여준 정보수집 능력도 한몫을 했다.

이 사건 후 이디 아민 우간다 대통령은 유엔안전보장이사회에 “이스라엘 특공대의 침공은 중대한 주권침해 행위”라는 내용의 이스라엘 규탄 결의를 채택해줄 것을 요구했다. 유엔안보리는 이를 거부했다.

2006년에 비밀 해제된 영국의 공식문서에 의하면 모사드는 팔레스타인 게릴라들이 항공기 납치를 모의하는 초기단계에 첩자를 침투시켜 납치음모를 파악했다고 한다. 일부 프랑스 언론은 이를 뒷받침하는 추측성 보도를 했다. 즉 당시 프랑스를 위시해 많은 서유럽 국가들이 PLO나 팔레스타인에 호의적인 태도를 보이는데 대해 불만을 갖고 있던 이스라엘이 항공기 납치사태를 사전에 예방하기보다는 팔레스타인 게릴라의 만행을 유럽 국가들에 확실하게 인식시킨 후 극적으로 개입하는 것이 보다 효과적이라고 판단했을 수 있다는 것이다.

엔테베 구출작전은 네 번에 걸쳐 영화화 됐다. 그중 독일 배우 홀스트 부흐홀츠와 미국배우 찰슨 브론슨이 주연한 <엔테베 특공작전>이 가장 많이 알려져 있다.<계속>⊙

모사드의 母體(모체)는 1929년 창설되어 1948년까지 존속했던 샤이(Shai)였다. 히브리어어로 ‘선물’이라는 뜻의 샤이는 이스라엘 建國(건국) 전 영국 위임통치下(하)의 팔레스타인 땅에 있던 비밀 민병대인 하가나(Haganah) 산하의 첩보조직이었다. 샤이는 영국 위임통치기구에 잠입하여 정보를 수집하고, 국제시온주의 확산을 위한 對(대)유럽공작을 펼쳤다. 팔레스타인과 유럽의 유대인공동체 보호를 主(주)임무로 했던 샤이는 후일 이스라엘 건국의 礎石(초석)을 놓는 작업을 수행했다. 또 샤이는 홀로코스트를 피해 팔레스타인으로 이주하는 유대인의 이동과 정착, 보호 임무를 맡았다.

1949년 7월 데이비드 벤구리온 이스라엘 총리의 측근이던 루벤 쉴로아는 정보기관 설치를 총리에게 진언했다. 같은 해 12월 모사드가 정식으로 출범하면서 쉴로아는 初代(초대) 부장으로 취임했다.

설립 초기 모사드는 형식적으로는 외무부 소속 기관이었지만, 총리에게 直報(직보)했다. 이스라엘 건국 이전부터 벤구리온을 보좌해 온 쉴로아는 정치·군사문제에 대해 벤구리온에게 많은 조언을 했다. 아랍어에 능통하고 중동 아랍지역 사정에 밝았던 쉴로아는 이스라엘 건국 직후 아랍연합군의 이스라엘 침공계획을 事前(사전)에 확보한 공로가 있다고 했다. 그는 2년밖에 되지 않은 짧은 모사드 부장 재임 중 미국·영국·프랑스 등 서방국가의 정보기관과의 협조체제를 만드는데도 노력했다.

공식 명칭은 정보·특수작전연구소

|

| 루벤 쉴로아 初代 모사드 부장. |

다른 나라 정보기관과 마찬가지로 모사드의 조직이나 인원이 공개된 적은 없다. 1979년 이란 주재 미국대사관 인질사건이 발생한 후 대사관 내에서 CIA 문서가 발견됐다. 이에 의하면 모사드 요원의 숫자는 1500명 선이며, 그중 약 500명이 현역 군인이라고 한다. 물론 누구도 이 숫자를 확인해준 적은 없다. 모사드의 해외요원 숫자는 3만5000명 정도로 추산되고 있다. 1990년 前(전) 모사드 요원인 빅터 오스트로브스키가 <기만에 의한>이라는 책의 부록에 모사드의 조직도가 공개됐다. 일반적으로 모사드는 8개局(국)으로 구성되어 있는 것으로 알려져 있다.

8개의 모사드 국 중 가장 규모가 큰 정보수집국은 지역별로 나누어져 있다. 정보수집국은 공식·비공식적으로 얻은 정보를 토대로 한 공작기획 임무를 띠고 있으며 해외지부도 관리한다.

연구분석국은 15개의 국가 또는 지역군(미국, 캐나다, 중남미, 서유럽, CIS/ 舊소련 독립국가연합, 중국, 아프리카, 마그레브-리비아, 이집트, 이라크, 요르단, 시리아, 레바논, 사우디아라비아-UAE, 이란 등)으로 나누어져 있으며, 일간·주간·월간 정세보고서를 발간한다.

심리전국은 선전과 여론조작 등을 담당한다. 기획·조정·국제협력국은 우방국 정보기관과 공동으로 전개하는 공작의 협조임무를 담당한다. 예를 들어 프랑스와 같은 서유럽 주요국의 경우, 모사드 요원이 프랑스 정보당국의 認知(인지)하에 이스라엘 대사관 내 정무 또는 공보 책임자 신분으로 활동하면서 필요 시 양국 정보기관 간의 협력업무를 수행한다.

히브리어 ‘멧사다(Metsada)’로 알려진 특수공작국은 準(준)군사작전, 적진 내 심리전, 파괴, 암살, 납치 임무(산하 ‘키돈’ 이라는 특별공작부서 담당) 등을 수행한다. 이외에는 지원부서인 기술국, (요원)훈련국, 행정지원국 등이 있는 것으로 알려져 있다.

정보를 위해서라면 敵과도 손잡아

1990년대 초 冷戰(냉전)이 끝나자 세계 각국의 정보기관들은 새로운 일감을 찾는 과정에서 한동안 허탈감에 빠졌다. 공산권 붕괴 이후에 나온 007 영화는 初期(초기) 제임스 본드 영화에 비해 스토리 구성이 엉성해졌다는 평가도 있었다.

한 나라의 軍(군)과 정보기관은 확고한 主敵(주적)이 있을 때 강건하게 발전하기 마련이다. 모사드가 다른 나라의 정보기관에 비해 拔群(발군)의 능력을 발휘할 수 있는 것도 바로 이 때문이다. 아울러 모사드 요원들은 철저한 국가관과 전 세계에 흩어져 있는 유대인들을 결속시키는 시온주의 이념으로 무장되어 있다. 前(전) 프랑스 대외안보총국(DGSE) 총국장 피에르 라코스트 제독은 모사드에 대해 “첩보의 분석은 물론 첩보를 바탕으로 만들어낸 정보의 활용 면에서 세계 최고수준”이라고 극찬했다.

이스라엘은 세계 각국에 흩어졌던 유대인들이 이민하여 세운 나라이므로 이들 중 각국의 사정과 언어에 정통한 전문 인력이 많아 적합한 요원을 선발·양성하는 데 강점이 있다. 舊(구)소련 및 東歐圈(동구권) 정보에서 한동안 모사드가 CIA를 앞섰던 것도 당시 200만명에 달했던 구소련 유대인의 활약에 힘입은 결과다.

모사드는 정보를 얻기 위해서라면 과거의 敵(적)도 이용한다. 모사드는 1960년대에 나치 친위대(SS) 출신인 오토 스코르체니(무솔리니 구출작전을 지휘했던 특수전 전문가)를 간접 포섭, 이집트에 투입했다. 스코르체니는 당시 이집트 防産(방산)연구에 참여했던 과거 나치 과학자들의 연구결과와 이집트군의 무기현황에 대한 정보를 수집, 제공했다. 스코르체니도 자기가 모사드를 위해 일한다는 사실을 한동안 몰랐다고 한다. 다음은 모사드가 수행한 주요 작전 내용이다.

■ 후르시초프의 스탈린 비판 연설문 입수

|

| 모사드를 세계 최강의 정보기관으로 끌어올린 이세르 하렐. |

하렐은 1912년 벨로루시에서 태어나 18세 때 가족과 함께 팔레스타인으로 이주했다. 그는 모사드의 모체였던 샤이의 정보책임자를 거쳐 1948년 이스라엘이 건국되자 국내정보기관인 신벳의 책임자로 있다가 모사드로 자리를 옮겼다. ‘修道士(수도사)’라는 별명을 갖고 있던 하렐은 부장 재임 중 여러 가지 업적을 남겼다.

1956년 2월 제20차 소련공산당대회가 열렸다. 소련의 새로운 권력자 니키타 후르시초프는 이 대회의 기조연설을 통해 스탈린 시대의 만행을 폭로하면서 ‘脫(탈)스탈린化(화)’를 선언했다. 서방의 정보기관들은 연설내용을 입수하기 위해 백방으로 노력했다. 미 CIA는 이 연설문을 입수하기 위해 100만 달러의 현상금을 걸었지만. 연설문을 최초로 입수한 것은 모사드였다.

빅토르 그레이에프스키는 유대인으로 폴란드 국영통신사에 근무하는 기자였다. 홀로코스트에서 살아남은 그의 부모는 전쟁이 끝난 후 이스라엘로 이주했지만, 공산주의자였던 그는 폴란드에 남았다. 미남에 언변이 좋았던 그레이에프스키 주변에는 많은 여성들이 맴돌았다. 그중에는 폴란드 공산당 서기장 에드와드 오차브의 비서 루시아 브라노프스키도 있었다.

오차브는 루시아에게 후르시초프의 연설문을 폴란드어로 번역하도록 지시하고 낮잠을 잤다. 기사거리를 찾기 위해 루시아의 사무실을 방문했던 그레이에프스키는 루시아의 책상 위에서 ‘超(초) 특급비밀’로 분류된 두꺼운 문서를 발견했다. 후르시초프의 연설문이었다.

루시아가 자신을 짝사랑하고 있다는 것을 잘 알고 있던 그레이에프스키는 루시아에게 “문서를 열람한 후 돌려주겠다”고 말하고, 연설문을 손에 넣었다. 그는 총 56페이지에 달하는 이 연설문을 평소 친분이 있는 폴란드 주재 이스라엘 대사관의 모사드 요원에게 넘겼다. 모사드 요원은 즉시 연설문을 복사해 이스라엘로 보냈고, 그레이에프스키는 약속한 시간 안에 루시아에게 연설문을 돌려줬다.

모사드는 駐美(주미) 이스라엘 대사관을 통해 후르시초프의 연설문을 미 CIA에 전달했다. 당시 CIA국장 앨런 덜레스는 모사드의 능력에 경악하면서, 연설문의 眞僞(진위)를 확인하도록 지시했다. 이 연설문이 진짜라는 것이 밝혀지자 CIA는 모사드를 자신과 同級(동급)의 정보기관으로 대접하기 시작했다. 이후 국제 정보무대에서 모사드의 위상이 공고해졌다.

유대인 학살자

|

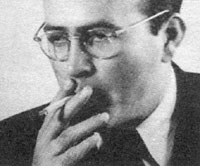

| 나치 친위대 장교 시절의 아돌프 아이히만. |

1906년 독일 졸링겐에서 출생한 아이히만은 1932년 친위대에 들어가 1937년에 장교로 승진했다. 당시 나치는 유대인들을 영국 신탁통치하에 있던 팔레스타인으로 이주시키는 방안을 모색했다. 제2차 대전 발발 전까지는 나치도 유대인들을 絶滅(절멸)시키기보다는 온건한 방법으로 해결하려 했다.

이를 위해 아이히만은 1937년 비밀리에 상관인 헤르베르트 하겐과 함께 팔레스타인 지역을 답사하려 했다. 그러나 영국 측이 비자 발급을 거부하는 바람에 아이히만은 하이파 대신 이집트의 카이로로 갔다. 여기서 아이히만은 유대인 비밀軍(군) 하가나의 대표와 만나 유대인의 팔레스타인 이주문제에 대해 협의했다고 한다. 아이히만 일행은 귀국 후 “유대인의 팔레스타인 집단이주는 현실성이 없다”고 보고했다.

제2차 세계대전이 시작되자 아이히만은 주로 유대인의 집단이동 임무를 수행했다. 나치는 팔레스타인 대신 당시 인도양의 프랑스領(령) 마다가스카르에 유대인을 집단 이주시키는 방안도 검토했다고 하는데, 아이히만도 이 작업에 참여했다.

|

| 아이히만이 ‘리카르도 클레멘트’라는 이름으로 아르헨티나로 건너갈 때 사용한 위장 신분증. |

전쟁이 끝날 무렵 아이히만은 미군에 일시 체포됐으나 오토 에크만이라는 假名(가명)을 대고 풀려났다. 이후 독일의 시골을 전전하면서 은신하던 그는 리카르도 클레멘트라는 가명으로 이탈리아를 거쳐 1950년 7월 아르헨티나로 건너가 정착했다.

아이히만은 뒤를 이어 아르헨티나에 도착한 부인, 자녀와 함께 부에노스아이레스 교외에서 여러 가지 직종을 전전하면서 은신생활을 했다. 아이히만이 아르헨티나를 도피처로 택한 것은 후안 페론 前(전) 아르헨티나 대통령의 친구인 호르헤 안토니오와의 친분관계 때문이었다고 한다. 1952년 독일과 미국 정보기관은 아이히만이 클레멘트라는 가명으로 아르헨티나에 은신 중이라는 사실을 파악했으나, 정치적 이유 때문에 문제를 제기하지 않았다고 한다.

1954년 나치 戰犯(전범) 추적기구인 사이몬 비젠탈 센터는 아이히만이 부에노스아이레스에 살고 있다는 첩보를 입수, 이를 이스라엘 측에 알렸다. 당시 모사드의 하렐 부장은 보안을 염려해 “비젠탈 센터는 이제 더 이상 나서지 말고 모든 것을 모사드에 맡기는 것이 좋겠다”는 의견을 냈다.

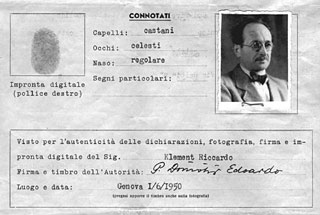

|

| 아이히만 납치작전을 지휘한 라피 에이탄. |

당시 이 공작을 현장에서 총 지휘했던 라피 에이탄은 아이히만 납치 時(시) 제기될 수 있는 외교적 쟁점 등을 치밀하게 검토했다. 후일 그는 정보기관인 신벳의 간부를 지냈으며 1981년 6월 이라크의 오시라크 原電(원전) 파괴작전, 미국에서 한동안 문제가 됐던 이스라엘 간첩 폴라드 사건 등에 간여했다. 에이탄은 현재 이스라엘의 국회의원으로 ‘은퇴자당’의 당수다.

1960년 5월 11일 저녁 8시30분, 아이히만은 모사드 요원에 의해 大路(대로)에서 차량으로 납치됐다. 그는 시내에서 멀리 떨어진 安家(안가)에 9일간 감금되어 1차 신문을 받았다. 5월 21일 아이히만은 이스라엘 국적항공사 엘 알의 자매사인 브리타니아 전세기편으로 부에노스아이레스 군용비행장을 출발했다. 모사드 공작대는 아이히만을 술에 잔뜩 취한 비행기 승무원으로 위장시켜 공항 수비대의 감시를 피했다.

|

| 방탄유리장 속에서 재판을 받는 아돌프 아이히만. |

1960년 5월 23일 벤구리온 총리는 의회에서 아이히만 체포 사실을 공식 발표했다. 의원들은 전원 기립으로 이를 환영했다. 1961년 4월 11일 아이히만은 15개 죄목으로 기소됐다. 재판은 3명의 판사와 기데온 하우스너 법무장관에 의해 진행됐다. 아이히만은 방탄유리장 속에서 재판을 받았다. 그는 “상관의 명령에 복종했을 뿐”이라고 주장했다. 1961년 12월 15일 사형선고를 받은 아이히만은 다음해인 1962년 6월 1일 새벽 교도소 내에서 교수형에 처해졌다. 당시 사형집행관이었던 샬롬 나가르에 의하면 사형 집행 당시 아이히만은 검은 눈가리개 착용을 거부하고 당당하게 처형됐다고 한다.

아이히만은 수감 중 1300페이지에 달하는 자서전을 집필했다. 그중 주요 내용은 2000년 2월 이스라엘 당국에 의해 공개됐다. 아이히만은 자신이 죽은 후 火葬(화장)해서 遺骨(유골)을 바다에 버려 달라고 유언했는데, 이스라엘 측은 “유대인의 公敵(공적)인 아이히만의 유골을 이스라엘 영해에 버리는 것은 홀로코스트로 희생된 유대인에 대한 모독”이라는 이유로 그의 유골을 공해상에 뿌렸다고 한다.

아이히만과 함께 모사드의 추적 대상이던 요제프 멩겔레는 아르헨티나·파라과이·브라질 등을 전전하면서 도피행각을 벌이다가 1985년 브라질에서 溺死體(익사체)로 발견됐다.

■ 전설적인 스파이 엘리 코헨

‘기만에 의해 전쟁을 수행한다(By way of deception, thou shalt do war)’는 모사드의 오랜 표어이다. 바로 이 표어에 딱 들어맞은 모사드 간첩이 있었다. 근대 세계 첩보사에서 가장 뛰어난 스파이로 평가되는 엘리 코헨이 바로 그 사람이다.

코헨은 1924년 이집트 알렉산드리아의 세파라드 유대인 가정에서 태어났다. 코헨의 아버지 사울은 시리아의 알레프에서 태어나 일곱 살 때 이집트로 이주했으며, 장성한 후에는 조그만 의류상점을 경영했다.

아르헨티나 거쳐 우회 침투

|

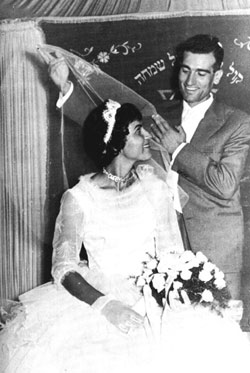

| 전설적인 스파이 엘리 코헨과 그의 아내 나디아. |

아랍어에 능통한 코헨은 1961년 카멜 아민 타바트라는 이름의 시리아 무역상으로 신분을 세탁한 후 아르헨티나로 파견됐다. 지금도 그렇지만 아르헨티나나 브라질에는 시리아·레바논·팔레스타인 출신의 아랍 공동체가 있다. 또 아르헨티나에는 남미 최대 규모의 유대인 사회도 있다.

코헨은 부에노스아이레스에서 시리아인 공동체에 침투해 이들과 교분을 쌓았다. 코헨은 특히 駐(주)아르헨티나 시리아 대사관의 무관 아민 알 하피즈와 각별한 친분관계를 맺었다. 코헨은 1962년 1월 이스라엘로 잠시 돌아가 통신훈련을 받고 특수무전기를 지급받은 후 시리아로 들어갔다.

시리아에서 코헨은 빠른 시일 내에 군 장교들과 정부 고관들이 참여하는 시리아 上流(상류)사회에 진출했다. 코헨은 이들 군 장교의 도움으로 전략적 요충지인 골란고원의 벙커 등 군사시설을 방문하고 고원의 지형, 시리아군의 배치와 火力(화력)상황, 소련이 제공한 군 장비 등을 暗記(암기)한 후 이스라엘로 송신했다.

코헨은 시리아군 관계자들에게 유칼립투스 나무를 심어서 참호를 은폐하라고 조언했다. 시리아 군 당국은 코헨의 권유대로 나무를 대거 식목했다. 후일 6일전쟁이 벌어지자 이스라엘 전폭기들은 이때 심은 나무들을 중심으로 골란고원의 시리아군 참호를 쉽게 식별하여 정확하게 폭격할 수 있었다. 코헨은 시리아 전투기 조종사들의 명단과 배치상황도 텔아비브에 보고했다.

이 무렵 아르헨티나에서부터 코헨과 절친한 관계였던 하피즈 장군이 바트당의 쿠데타로 대통령이 되었다. 코헨은 자신의 숙소를 시리아 군부 인사들의 엽색행각을 위한 놀이터로 제공해 그들과 교분을 돈독히 하면서 군사정보를 빼냈다. 하피즈의 전적인 신임을 받은 코헨은 바트당 국방위원으로 위촉됐고, 이후 국방차관에 내정됐다. 하피즈가 국방장관을 겸직하고 있었기 때문에 국방차관 자리는 사실상 장관이나 다름 없었다.

체포 당시 시리아 권력서열 3위

|

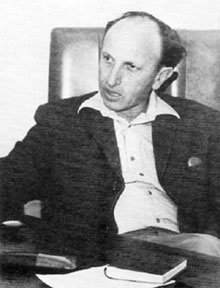

| 시리아 다마스쿠스의 ‘순교자의 광장’에서 처형된 직후의 엘리 코헨. |

소련 기술진은 처음에는 코헨이 사용하던 고도의 정밀 송신기를 찾아내지 못하다가 한 가지 묘안을 찾아냈다. 다마스쿠스 일원을 일시적으로 停電(정전)시킨 후, 정전 중에도 送信(송신)을 하는 간첩을 색출하기로 한 것이다.

그간의 성과에 도취해 있던 코헨은 정전이 되면 응당 송신을 중단해야 함에도 불구하고, 배터리를 이용해 장시간 이스라엘과 교신했다. 송신지점을 확인한 시리아 방첩대는 코헨의 숙소를 급습해 그를 체포했다. 코헨은 약식재판을 거쳐 사형선고를 받았다. 체포 당시 코헨은 시리아의 권력서열 3위까지 진입해 있었다.

이스라엘은 국민영웅 코헨의 사형 집행을 막기 위해 프랑스·벨기에·캐나다 등을 동원해 시리아에 외교적 압력을 가했다. 한편에선 시리아 정부에 시리아 간첩 10명과 현금, 트럭 등을 제공하는 대가로 코헨을 송환해 달라고 제의했다.

시리아 입장에서는 수많은 군사기밀은 물론, 주요 인사들의 사생활까지 훤히 알고 있는 코헨을 살려둘 수 없었다. 코헨은 1965년 5월 18일 새벽 다마스쿠스 시내 중심에 있는 ‘순교자의 광장’에서 수많은 다마스쿠스 시민들이 지켜보는 가운데 교수형을 당했다. 이스라엘은 시리아에 코헨의 시신을 돌려달라고 수차 요청했으나, 시리아는 이를 묵살했다. 2007년에는 터키가 코헨의 유골송환을 위해 중재의사를 밝혔지만, 이후 별 진전이 없었다.

코헨이 보낸 정보 덕분에 이스라엘은 병력의 열세에도 불구하고 1967년 6일전쟁에서 전략요충지인 골란고원을 작전 10시간 만에 점령했고, 이집트·요르단과의 전쟁에서도 대승을 거두었다.

■ 쉘부르항의 함정 탈취

프랑스는 이스라엘 건국 이후 한동안 이스라엘과 사이가 좋았다. 모사드는 알제리 독립운동 초기부터 알제리 거주 세파라드 유대인들을 통해 프랑스로부터 독립하려는 알제리 독립운동단체들에 대한 정보를 입수해 프랑스에 제공했다. 프랑스는 이스라엘에 각종 무기를 供與(공여)했다.

프랑스는 오늘날까지 그 실체가 드러나지 않고 있는 이스라엘의 核(핵)무기 개발에도 깊숙이 간여했다고 한다. 나세르 이집트 대통령이 수에즈운하를 國有化(국유화)하면서 야기된 수에즈사태 때에는 양국 간 군사협력까지 모색했다.

하지만 親(친)아랍적인 샤를 드골 대통령이 집권하자 양국관계가 냉랭해지기 시작했다. 1967년 6일전쟁 직전 드골은 이스라엘에 “절대로 아랍 측에 先制(선제)공격을 하지 말라”고 경고했다. 드골과 프랑스 정부는 과거 프랑스 보호령이었던 시리아-레바논(두 나라를 합쳐 르방, 영어로는 레반트라고 부른다)에 각별한 애정을 갖고 있었다. 하지만 이스라엘은 드골의 경고를 무시하고 이집트·시리아·요르단 등 아랍연합군에 선제공격을 가해 승리했다. 6일전쟁은 프랑스와 이스라엘 사이를 결정적으로 갈라놓았다.

이에 앞서 이스라엘은 1965년 7월과 1966년 3월 두 차례에 걸쳐 프랑스에 12척의 미사일 함정을 주문했다. 프랑스 조선소 CMN은 쉘부르港(항)에서 건조를 마친 7척의 함정을 이스라엘에 인도하고, 나머지 5척은 내부장치 설치작업이 끝나는 대로 이스라엘에 인도할 예정이었다.

그런데 6일전쟁 후 停戰(정전)회담에서 이스라엘이 점령지 반환을 거부하자 분노한 드골이 나머지 함정의 이스라엘 인도를 중지시켰다. 그러자 모사드가 나섰다. 모사드는 노르웨이에 ‘스타보트’라는 유령회사를 설립했다. 스타보트는 프랑스와 이스라엘 양측에 미사일함정 5척을 개조해 석유시추선으로 사용하겠다는 제안을 내놓았다. 프랑스와 이스라엘은 이 배들을 ‘스타보트’에 인도하는 데 동의했다.

‘스타보트’의 직원과 승무원으로 위장한 이스라엘 정보요원과 군 특공대는 1969년 12월 25일 새벽 선박 5척을 몰고 당당하게 공해상으로 빠져나와 1970년 1월 1일 이스라엘 하이파항에 입항했다. 다음날에야 이 사실을 알게 된 프랑스 정부는 군과 방산업체 간부들에 대한 인사조치를 단행하는 한편, 對(대)이스라엘 무기공여를 전면중단하고 아랍 측에 무기를 지원하기 시작했다. 이스라엘과 아랍 모두 프랑스가 지원한 무기로 대적하게 된 것이다.

후일 프랑스의 역사학자 피에르 라주는 색다른 주장을 했다. 라주는 “당시 프랑스 정보기관은 이스라엘의 의도를 사전에 알고 있었으나 사태를 방관했다. 프랑스는 이스라엘의 準(준)해적행위를 국제사회에 알려 프랑스의 中東(중동)정책 선회의 명분으로 삼으려 했다”고 주장했다.

■ ‘神의 분노’ 작전

|

| 1972년 뮌헨 올림픽 당시 이스라엘 선수단 숙소에 난입한 ‘검은 9월단’ 게릴라. 모사드는 이에 대한 보복으로 ‘神의 분노’작전을 벌였다. |

골다 메이어 이스라엘 총리는 이를 즉각 거부하고 서독 정부에 이스라엘의 군사개입 허용을 요청했다. 서독 정부는 自國(자국)의 치안력으로 이 사태를 해결하겠다면서 이스라엘의 요청을 거부했다. 서독은 테러단과 협상해 이들을 보잉 727기 편으로 이집트 카이로로 보내는 데 합의하여 테러리스트를 안심시키는 한편, 특공대와 저격수를 동원해 테러단을 사살하고 인질을 구출한다는 작전을 세웠다.

하지만 범인들을 뮌헨 국제공항까지 유인하기 위한 중간 기착지인 공군기지에서 독일 저격수가 테러단에게 발포했다. 테러단은 수류탄으로 헬기 1대를 폭파하고 인질 9명 전원과 경찰 1명을 살해했다. 이 과정에서 테러단원 8명 중 5명이 사살되고, 남은 3명은 체포됐다.

|

| ‘神의 분노’ 작전 당시 모사드 부장 즈바이 자미르. |

키돈 암살단은 유럽과 중동 각지에서 팔레스타인 조직 간부를 살해했다. 첫 번째 희생자는 아라파트 PLO 의장의 먼 조카뻘 되는 압델 즈바이테르였다. 駐(주)이탈리아 리비아 대사관에 근무하고 있던 그는 사실상 PLO의 이탈리아 책임자였다. 그는 1972년 10월 16일 로마의 자택 입구에서 이스라엘 선수단 희생자 숫자와 같은 11발의 총탄을 맞고 살해됐다.

1972년 12월 8일 PLO 파타(Fatah: 아라파트가 만든 PLO 최대 분파)의 파리 책임자 마흐무드 함샤리가 전화를 이용한 원격조종 폭탄장치에 의해 重傷(중상)을 입었다. 그는 며칠 후 병원에서 사망했다. 1973년 1월 24일에는 키프로스 니코시아에서 PLO 파타의 키프로스 대표인 후세인 알 바쉬르가 호텔 침대 밑에 설치된 폭탄 폭발로 사망했다. 그해 4월에는 베이루트 아메리칸대학 교수이며 ‘검은 9월단’의 보급책인 바실 알 쿠바이시가 파리에서 살해됐다.

이어 모사드와 이스라엘군으로 편성된 혼성특공대가 베이루트에서 PLO 파타 간부인 아부 유세프, 카말 아드완과 PLO 대변인 라미 아드완 등 3명을 살해했다. 이 작전에는 에후드 바라크 현 이스라엘 국방장관(총리 역임)이 특공대 장교로 참가했다.

노르웨이에서 엉뚱한 사람 살해

|

| ‘神의 분노’ 작전에 참여했던 에후드 바라크 이스라엘 국방장관. |

이런 식으로 20여 명의 PLO 간부가 차례로 살해됐다. 당시 저격용 무기로는 007 등 첩보영화에 자주 등장하는 개량형 베레타총과 리모컨으로 작동하는 폭탄이 많이 사용됐다.

마지막 목표는 뮌헨 테러를 기획하고 지휘한 것으로 알려진 ‘붉은 왕자’ 알리 하산 살라메였다. CIA와도 연계된 것으로 알려진 살라메는 암살단의 추적을 교묘하게 피해 다녔다.

1973년 7월 21일 암살단은 노르웨이 릴레함메르의 버스정류장에서 살라메로 알려진 한 아랍인을 저격했다. 하지만 죽은 사람은 살라메가 아니라 그와 인상이 비슷했던 노르웨이 국적의 모로코인 웨이터 아흐메드 부쉬키라는 사람이었다. 그는 임신한 부인과 함께 영화구경을 마치고 극장을 나와서 버스를 기다리다 변을 당했다.

노르웨이 경찰은 암살단 중 여성요원 2명을 포함한 6명을 체포했다. 체포된 여성요원 파트리시아 록스보로는 도난 신고된 캐나다 여권을 소지하고 있었다. 당시 현장지휘자였던 베테랑 모사드 요원 마이크 하라리는 도주해 이스라엘로 돌아갔다. 이후 노르웨이 정부는 줄기차게 하라리의 身柄(신병)인도를 이스라엘에 요청하다가 1999년에 가서야 증거불충분으로 이 사건을 종결했다. 1996년 이스라엘 정부는 부쉬키의 유가족에게 보상금을 지급했다.

죽음을 면한 살라메는 그 후 여러 차례 이스라엘이나 서방을 대상으로 한 대형 테러사건을 기획·지휘하면서 惡名(악명)을 떨쳤다. 모사드는 1979년 1월 22일 살라메의 차량에 폭탄을 설치해 그를 살해했다. 살라메의 죽음으로 ‘신의 분노’ 작전은 종결됐다. 이때 살라메 처치공작팀을 지휘했던 사람은 노르웨이에서 공작에 실패했던 하라리였다.

아랍 테러 억지에는 실패

뮌헨사건에 대한 모사드의 보복작전은 몇 가지 문제점을 노출했다. 우선 암살단이 살해한 사람 대부분은 이스라엘 선수를 몰살시킨 직접적인 책임이 있는 ‘검은 9월단’ 간부가 아니라, 당시 국제사회에서 동정을 받았던 PLO의 서유럽 책임자들이었다. 이들은 프랑스·이탈리아·그리스·키프로스 등 서유럽 국가로부터 암암리에 보호를 받던 인물들이었다. 이들을 살해하는 바람에 이스라엘은 몇몇 서구국가들과 외교적으로 껄끄러운 입장에 처하게 됐다.

이스라엘은 ‘신의 분노’ 작전을 계기로 테러에 대항하는 결연한 자세를 전 세계에 보여주는 한편, 암살에 대한 공포효과를 통해 對(대)이스라엘 테러를 억지하고자 했다. 하지만 결과적으로는 이스라엘에 대한 유럽 각국의 반감을 조장하는 한편, PLO의 보복테러를 야기해 소기의 목적을 달성하는 데는 실패했다. 살라메 제거작전 당시 노르웨이에서 체포된 요원들이 경찰 취조과정에서 모사드의 유럽지역 安家(안가) 등 기밀사항들을 자백하는 바람에 이후 모사드의 서유럽지역 활동이 일시 위축되기도 했다.

‘신의 분노’ 작전은 1986년 마이클 앤더슨 감독이 만든 미국-캐나다 합작 TV 영화 <기데온의 검>, 2005년 제작된 스티븐 스필버그 감독의 영화 <뮌헨> 등으로 영화화됐다.

■ 엔테베 인질구출 작전

|

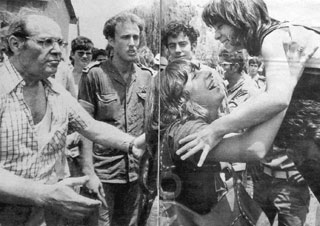

| 1976년 엔테베 인질구출 작전으로 구출된 인질들이 가족과 재회하고 있다. 엔테베 작전의 성공 뒤에는 모사드가 있었다. |

납치범들은 항공기를 리비아 벵가지 공항으로 끌고가 급유를 받고 7시간 정도 머물다 출혈이 심한 영국 여성 승객 1명을 석방했다. 이후 벵가지를 떠난 被拉機(피랍기)는 수단에 기착하려 했으나 수단 정부가 착륙을 거부하자 우간다의 엔테베 공항으로 행선지를 바꿨다. 親(친)팔레스타인 성향의 이디 아민 우간다 대통령은 납치범들을 환영했다. 엔테베에서 대기하고 있던 3명의 팔레스타인 게릴라가 합류했다.

납치단을 지휘했던 독일 적군파 빌프리드 뵈즈는 “이스라엘에 수감된 40명의 팔레스타인 사람과 케냐와 유럽 각국에 투옥된 게릴라 13명을 석방하면 인질들을 풀어주겠다”고 제안했다. 6월 30일 납치범들은 유대인이 아닌 승객 47명을 석방했다. 이들은 다른 에어프랑스 항공기편으로 케냐로 이동했고 나머지 승객은 공항 환승터미널에 수용됐다. 7월 2일에는 승객 중 老弱者(노약자) 대부분을 석방했다. 남은 인질은 유대인 103명과 12명의 승무원이었다.

테러사건이 발생하면 협상을 거부하고 강경한 자세를 보이던 이스라엘은 의외로 협상에 응할 뜻을 비쳤다. 하지만 이스라엘은 뒤로는 인질구출을 위한 군사작전을 준비하고 있었다.

2분 만에 인질구출 성공

|

| 엔테베 작전 성공 후 기자회견을 하는 이스라엘 공수단장 댄 숌론 장군. |

7월 2일 이츠하크 라빈 총리와 시몬 페레스 국방장관은 ‘번개작전’이라고 명명된 인질구출 군사작전을 승인했다. 공수단장인 댄 숌론 장군이 특공대 총지휘관, 요나단 네탄야후(베냐민 네탄야후 前 이스라엘 총리의 친형) 중령이 현장 특공대장을 맡았다. 이 작전에는 모사드 요원들도 다수 포함됐다. ‘번개작전’에 동원된 항공기는 이스라엘 공군의 C-130 허큘리스 수송기 4대와 의약품을 실은 보잉 예비기 2대였다. 그중 한 대는 우간다 인근 케냐 나이로비 국제공항에 대기시켰다.

7월 3일 자정 무렵 특공대 100여 명은 우간다의 빅토리아 호수를 거쳐 엔테베공항 활주로에 도착했다. 수송기가 쉽게 활주로에 접근할 수 있었던 것은 엔테베 공항의 관제시설이나 조명탑이 낡은 데다가, 특공대 측이 관제탑과 교신 중 “허큘리스기는 납치범을 위한 수송기”라고 속였기 때문이다. 이어 아민 대통령으로 변장한 이스라엘 특공대원과 동료들이 수송기에 싣고 온 검은색 벤츠 리무진 승용차와 랜드로버에 탑승해서 터미널에 접근했다. 경비병들은 아민 대통령이 상황을 불시 점검하러 온 것으로 착각했다.

|

| 엔테베 작전에서 戰死한 요나단 네탄야후 중령. |

특공대는 2분도 안 되는 총격전으로 납치범 전원을 제거하고 인질을 구출했지만, 공항 옥상에 있던 우간다군의 응전으로 인질을 수송기에 태우는 데는 시간이 걸렸다. 특공대는 미사일과 기관총으로 우간다군을 제압하는 한편, 우간다 공군의 추적을 막기 위해 공항에 있던 미그 17기 4대와 미그 21기 7대 등 총 11기의 전투기를 파괴했다. 작전 중 우간다 군인 45명이 사망했고, 이스라엘 측에서는 인질 3명과 네탄야후 중령이 사망했다.

특공대는 100명의 인질을 구출해 수송기에 탑승시키고 우간다를 떠나 케냐의 나이로비를 거쳐 이스라엘로 돌아갔다. 이스라엘 특공대의 구출작전은 30여분 만에 종료됐다.

|

| 엔테베 작전에 참여했던 허큘리스 수송기의 승무원들. |

이스라엘은 납치음모를 사전에 알고 있었다?

이스라엘이 구출작전에 성공한 가장 큰 요인은 엔테베공항 대합실을 이스라엘 건설회사가 설계했기 때문이라고 한다. 모사드는 공항 및 터미널의 도면을 확보해 기본 작전계획을 수립했다. 아울러 두 번에 걸쳐 먼저 석방된 인질들이 공항의 구조와 납치범들의 인상착의나 행동에 대해 상세한 증언을 해준 것이 큰 도움이 됐다. 물론 상황 초기부터 작전개시까지 모사드나 군 정보기관이 보여준 정보수집 능력도 한몫을 했다.

이 사건 후 이디 아민 우간다 대통령은 유엔안전보장이사회에 “이스라엘 특공대의 침공은 중대한 주권침해 행위”라는 내용의 이스라엘 규탄 결의를 채택해줄 것을 요구했다. 유엔안보리는 이를 거부했다.

2006년에 비밀 해제된 영국의 공식문서에 의하면 모사드는 팔레스타인 게릴라들이 항공기 납치를 모의하는 초기단계에 첩자를 침투시켜 납치음모를 파악했다고 한다. 일부 프랑스 언론은 이를 뒷받침하는 추측성 보도를 했다. 즉 당시 프랑스를 위시해 많은 서유럽 국가들이 PLO나 팔레스타인에 호의적인 태도를 보이는데 대해 불만을 갖고 있던 이스라엘이 항공기 납치사태를 사전에 예방하기보다는 팔레스타인 게릴라의 만행을 유럽 국가들에 확실하게 인식시킨 후 극적으로 개입하는 것이 보다 효과적이라고 판단했을 수 있다는 것이다.

엔테베 구출작전은 네 번에 걸쳐 영화화 됐다. 그중 독일 배우 홀스트 부흐홀츠와 미국배우 찰슨 브론슨이 주연한 <엔테베 특공작전>이 가장 많이 알려져 있다.<계속>⊙