하얼빈주재 일본총영사관의 기밀文書

- 암살 1년 전인 1929년의 김좌진 장군.

청산리 전투를 승리로 이끌었던 白冶 金佐鎭(백야 김좌진·1889~1930) 장군을 암살한 것은, 민족주의 진영과 대립하고 있던 공산 진영인 것으로 하얼빈 주재 일본총영사관 문서를 통해 공식확인했다.

이 문서에 따르면, 김좌진 장군은 하얼빈 山市站(산시참)에 있는 「한족총연합회」가 운영하는 정미소에서 1930년 1월24일, 고려공산청년회 일원이며 在中한인청년동맹원인 金信俊(김신준·당시 24세)에게 총격·피살됐다. 하얼빈총영사관의 기록은 이 사건이 민족주의 진영과 공산주의 진영의 이념 갈등 때문에 야기된 것으로 분석하고 있다.

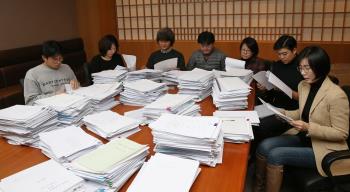

月刊朝鮮은 도쿄의 일본외무성 부설 외교사료관에서 김좌진 장군 암살 관련 하얼빈총영사관의 기밀문서를 입수했다. 「김좌진 장군 암살사건은 고려공산당 측의 소행」이라는 하얼빈영사관 경찰서장의 보고서다.

崔書勉(최서면) 국제한국연구원장은 『김좌진 장군 피살사건에 관해 여러 관련자들의 증언과 주장이 나왔지만, 이 사건의 전 과정을 정밀하게 기록한 문서가 발견된 것은 이번이 처음』이라고 했다. 崔원장은 『山市에 파출소를 두고 있던 하얼빈 주재 일본총영사관은 김좌진 암살사건이 발생하자 면밀하게 정보수집을 한 것으로 보인다』고 했다.

그간 학계에서는 「日帝(일제)가 기피 대상인 김좌진을 제거하기 위해 김좌진의 반공주의적 성향을 이용해 공산주의자들을 앞세워 살해를 유도했을 것」이라고 추정해 왔다. 月刊朝鮮이 이번에 입수한 하얼빈 주재 일본총영사관의 문서에는 그같은 주장을 입증할 만한 단서가 포함돼 있지 않다.

암살사건 1년 후인 1931년 3월에 작성된 일본 하얼빈총영사관의 문서 「공산주의 鮮人의 행동개황」을 보면, 「공산계통 不逞鮮人團(불령선인단) 조선인 駐中國靑年總盟員 金信俊은 24세로 (1930년) 1월24일 동부성 山市站 남방 조선인 부락에서 민족계 불령단 韓族(한족)총연합회 수뇌 金佐鎭을 살해했다」고 적혀 있다.

문서는 「이 일로 인해 민족주의 한족총연합회 측은 중국 관헌이 駐中 청년총동맹 등 공산계 조선인을 엄중하게 단속하는 것을 이용해 복수 차원에서 (공산계에 대해) 공세를 취하고 있다」고 기록했다.

김좌진 암살사건 이후 한족총연합회와 고려공산당의 암투는 노골화된다. 양측은 「暗殺隊(암살대)」를 조직하고 상호 적대적인 행동을 벌였다. 중국 관헌을 이용해 상대방의 체포에 골몰했고, 격문을 배포해 상대방의 비리를 들춰냈다.

하얼빈총영사관이 작성한 「金鐘鎭(김종진) 일파의 금품강탈사건」에서 고려공산당과 한족총연합회의 갈등이 단적으로 드러난다. 이 문건에는 김좌진의 아우 김종진이 등장한다. 그동안 김좌진 암살사건에 연루된 것으로 알려진 고려공산당 만주총국 간부 李周弘(이주홍), 李鐵洪(이철홍), 金允(김윤)의 이름이 등장하고 있다. 다음은 하얼빈총일본영사관의 보고다.

<한족총연합회 김종진 일파가 김좌진 살해사건에 가담한 金允 아버지의 소지금을 강탈한 사건과 관련, 피해자 측의 요청으로 중국 관헌들 20여 명이 海林(해림)에 출동해 한족총연합회 간부 鄭一雨(정일우), 高崗山(고강산), 李德載(이덕재), 徐康俊(서강준), 吳祥瑞(오상서) 및 山市 간부 朴燦順(박찬순), 金文漢(김문한) 등 보안대원 수명을 체포했다>

「한족총연합회와 고려공산당 만주총국의 항쟁」이라는 대목을 보면, 한족총연합회 간부 검거에 고려공산당 측이 협력한 것으로 보인다.

중국 軍閥과의 충돌

<한족총연합회와 고려공산당 만주총국의 항쟁은 김좌진 암살 이래 치열함이 극에 달해 무력항쟁에까지 이르렀다. 고려공산당 측도 교묘하게 중국 관헌을 이용해 한족 측 간부 高崗山, 李智山(이지산), 徐碧岩(서벽암) 등이 검거되도록 했고, 한족총연합회 간부 鄭信(정신)은 같은 편인 國民府(국민부)와 협동해 조선대독립당 결성을 계획하고 중국 측에 대해 공산당 토벌 계획을 제안하면서 高崗山 석방을 탄원하기에 이르렀다>

金佐鎭 장군이 피살되자 한족총연합회와 김좌진 측근들은 큰 어려움을 겪었다. 급기야 중국 군벌과의 우호관계에 금이 가기 시작했다. 하얼빈총영사관이 보고한 「한족총연합회원과 중국 군대의 충돌」 대목을 보자.

<한족총연합회원 前 수령 김좌진은 생전에 동부성 山市站에 거주했고, 당시 안전책으로 그 지역에 주둔하고 있던 중국 軍警(군경·장학량 군벌과 만주제국경찰)에게 금품을 제공할 뿐만 아니라 주둔군 연대장에게 부인(羅惠國·나혜국)의 여동생인 羅惠貞(나혜정)을 며느리로 줄 것을 약속했다.

김좌진 變死(변사) 후 연대장이 「약속을 이행하라」며 독촉을 했다. 양측 간에 옥신각신하면서 김좌진 측에서 확실한 답을 주지 못하자 중국군 연대장은 격분했다. 그는 무장병력 10여 명을 데려 와 (김좌진 측을) 협박했다. 이에 (한족총연합회) 간부인 鄭一雨 外 여러 명이 많은 조선 농민을 이끌고 와 중국군에 대항해 격투를 벌였다. 조선인 측에서 여러 명의 부상자가 났고, 이 일로 원만했던 중국 군대와의 관계가 악화됐다>

그간 김좌진 장군의 죽음을 놓고 우리 학계에서는 두 갈래의 해석이 있었다. 민족주의 진영과 공산 진영의 대립 와중에서 공산 진영이 김좌진 장군 암살했다는 것과, 또 하나는 일본 하얼빈총영사관의 사주에 따라 일제의 密偵(밀정)에 의해 살해됐다는 것이다.

공산 진영인 고려공산당에 의해 저질러졌다는 근거는, 한족총연합회 측이 사회장으로 치러진 김좌진 장군 장례식에서 「암살범이 고려공산청년회의 일원이며, 在中한인청년동맹원 朴尙實(박상실)」이라고 발표했기 때문이다.

김좌진 죽음의 두 가지 해석

독립운동사를 연구하는 학자들은 「김신준」과 「박상실」을 동일인물로 간주해 왔다. 하지만 崔書勉 국제한국연구원장은 『지금껏 김신준이 假名(가명)으로 「박상실」이란 이름을 썼다는 흔적은 찾을 수 없다. 하얼빈 주재 일본총영사관 문서가 밝힌 암살범 김신준은 전혀 다른 인물일 가능성도 있다』고 이의를 제기했다.

金信俊은 사건발생 1년 전부터 김좌진이 운영하던 정미소에서 일했다. 金信俊은 김좌진 장군을 모시던 청년들이 일요일을 맞이해 고강산 경호대장과 철둑 너머 술집으로 간 사이를 범행 기회로 잡았다. 한족총연합회가 운영하는 정미소를 둘러보는 김좌진 장군을 향해 2발의 권총을 발사했다. 총소리를 듣고 중국군경과 청년대원들이 추적했으나 황혼이라 놓치고 말았고, 배후 지시자 金奉煥(김봉환)은 곧 체포해 독립운동기관의 결의로 총살했다고 한다.

장례식에서 낭독된 「故김좌진 장군 선생 약력」은 김좌진의 동료들이 대부분 모인 자리에서 발표된 것이기 때문에 당시 주변 인물들의 공통된 인식이라고 볼 수 있다. 그러나 이 기록에도 암살배후에 대해서는 언급되지 않았다.

독립운동사를 전공한 단국大 韓詩俊(한시준) 교수는 『공산당은 海林(해림)을 근거로 한 한족총연합회가 공산당의 활동과 이데올로기 전파에 지장을 주는데다, 기반을 확고히 굳혀 가자 위기의식을 느껴 한족총연합회의 우두머리인 김좌진을 죽이기로 결정했던 것』이라고 했다.

1920년 무렵 봉오동전투와 청산리전투에서 독립군에게 참패를 당한 일본군은 독립군 소탕작전을 대대적으로 벌였다. 日軍을 피해 러시아령으로 들어갔던 독립군은 1921년 러시아령 자유시(알렉세예프스크)에서 러시아 赤軍(적군)의 무장해제에 맞서 교전을 벌인다(자유시 사변).

韓詩俊 교수는 『김좌진이 공산당에 거부반응을 갖게 된 계기는 자유시 사변 때문』이라면서 『고려공산당은 김좌진을 암살해서 한족총연합회에 내분이 발생했다고 선전해 분열을 조장하려고 한 것 같다』고 했다.

당시 북만주에 있는 공산주의 단체에서는 大倧敎(대종교)적 민족주의자와 無정부주의자들을 근간으로 결성된 김좌진 장군의 「한족총연합회」를 싫어했고, 최고책임자인 김좌진을 몹시 혐오했다고 한다.

「일제 사주說」을 제기한 李康勳 선생

김좌진 장례식 때 대변인으로 활동했던 李康勳(이강훈·1903~2003) 前 광복회장은 『하얼빈총영사관의 사주에 따라 일제 밀정에 의해 암살이 이뤄졌다』는 주장을 폈다.

李康勳 선생은 『암살의 하수인은 박상실』이라며 배후인물로 김봉환(일명 「김일성」)을 지목했다. 그는 『김봉환과 좌파 소설가 姜敬愛(강경애) 두 사람이 하얼빈영사관 경찰부 소속 마쓰시마(松島) 형사의 회유로 변절, 공산계 급진주의자인 박상실을 사주해 김좌진 장군을 암살했다』고 밝혔었다.

1993년 흑룡강省 해림市에서 조선민족사학회 주최로 열린 세미나에서 「김좌진 피살說에 대한 연구」를 발표한 朴奇峰(박기봉)씨는 『김봉환이 일제 영사관에서 제기한 교환조건에 순종하지 않고서 아무런 체형도 받지 않고 쉽사리 석방될 리는 만무한 것이다. 김봉환은 아성·해림 지역에서 활동하다가 일제 하얼빈총영사관에 귀순한 변절자임을 넉넉히 짐작할 수 있다』고 했다.

大倧敎에 입교한 김좌진

김좌진 장군은 육군무관학교에 입학했고, 1915년 비밀독립운동단체 「광복단」에 가입해 자금 모집 중 체포돼 3년간 옥고를 치렀다. 이후 만주로 망명해 大倧敎(대종교)에 입교했으며, 北路軍政署(북로군정서) 총사령관에 취임해 청산리전투를 대승으로 이끌었다. 1920년 10월 靑山里(청산리)계곡에서 유인돼 들어온 일본군을 맞아, 일본군 3300명을 섬멸하는 대승을 거뒀다.

1925년 「신민부」를 창설하고 총사령관에 취임했고, 1929년 한족연합회를 결성해 주석에 취임했다. 그는 1930년 1월24일 영안현 산시에서 金奉煥의 사주를 받은 고려공산청년회 金信俊에게 피살되기까지 황무지 개간, 문화 계몽사업 등 항일투쟁에 힘썼다.

李康勳 前 광복회장은 김좌진 장군이 암살되던 날을 이렇게 회고했다.

『1930년 1월 김좌진 장군으로부터 李達(이달)군과 같이 북간도를 거쳐 본국에 갔다 오라는 중대한 사명을 받고 길을 떠나게 되었다. 그때의 굳은 얼굴과 악수가 장군과의 마지막 이별이 될 줄이야. 산시참 장군댁을 나오면서 밀강 평야로 넘어가는 고갯마루를 올라갈 때까지 손을 흔드시던 모습이 아직도 눈에 선한데….

돈화를 거쳐 하발령 밑 어느 동포부락에서 하룻밤을 지새는데 수군거리는 소리가 들려왔다. 「김좌진 장군이 암살됐다!」 믿어지지 않는 청천벽력 같은 비보였다. 우리는 이 소문을 듣고 일분일초를 머뭇거릴 수 없어 정신 없이 눈비로 빙판이 된 길 위를 넘어지고 엎어지면서 장군이 계신 곳으로 돌아갔다. 캄캄한 밤중에 막 들어서니 부인(羅惠國)께서 아들 克漢(극한)에게 젖을 먹이고 계시다가 나를 보고 울음을 터트리셨다』

김좌진 장군의 장례는 酷寒(혹한)을 피해 4월 거행됐다. 장례식날, 동아일보 사장 宋鎭禹(송진우) 선생은 장춘지국장을 통해 거액의 부의금과 애처로운 輓章(만장)을 보내 왔다. 이날 장례식에는 중국인도 참가해 「커우리 왕즈 쓸라(조선의 왕이 죽었다)」를 외치면서 슬퍼했다고 한다.

月刊朝鮮이 입수한 하얼빈 주재 일본총영사관의 문서를 통해 김좌진 장군의 살해범이 金信俊이고, 그의 소속이 고려공산청년회라는 사실은 명백히 밝혀졌다. 「김좌진 암살 사주자는 金奉煥이었고, 하수자는 金信俊, 막후조종자는 日帝 하얼빈총영사관」이라는 주장이 사실인지 여부는 계속 추적해야 할 역사적 과제로 남게 됐다.●

이 문서에 따르면, 김좌진 장군은 하얼빈 山市站(산시참)에 있는 「한족총연합회」가 운영하는 정미소에서 1930년 1월24일, 고려공산청년회 일원이며 在中한인청년동맹원인 金信俊(김신준·당시 24세)에게 총격·피살됐다. 하얼빈총영사관의 기록은 이 사건이 민족주의 진영과 공산주의 진영의 이념 갈등 때문에 야기된 것으로 분석하고 있다.

月刊朝鮮은 도쿄의 일본외무성 부설 외교사료관에서 김좌진 장군 암살 관련 하얼빈총영사관의 기밀문서를 입수했다. 「김좌진 장군 암살사건은 고려공산당 측의 소행」이라는 하얼빈영사관 경찰서장의 보고서다.

崔書勉(최서면) 국제한국연구원장은 『김좌진 장군 피살사건에 관해 여러 관련자들의 증언과 주장이 나왔지만, 이 사건의 전 과정을 정밀하게 기록한 문서가 발견된 것은 이번이 처음』이라고 했다. 崔원장은 『山市에 파출소를 두고 있던 하얼빈 주재 일본총영사관은 김좌진 암살사건이 발생하자 면밀하게 정보수집을 한 것으로 보인다』고 했다.

그간 학계에서는 「日帝(일제)가 기피 대상인 김좌진을 제거하기 위해 김좌진의 반공주의적 성향을 이용해 공산주의자들을 앞세워 살해를 유도했을 것」이라고 추정해 왔다. 月刊朝鮮이 이번에 입수한 하얼빈 주재 일본총영사관의 문서에는 그같은 주장을 입증할 만한 단서가 포함돼 있지 않다.

암살사건 1년 후인 1931년 3월에 작성된 일본 하얼빈총영사관의 문서 「공산주의 鮮人의 행동개황」을 보면, 「공산계통 不逞鮮人團(불령선인단) 조선인 駐中國靑年總盟員 金信俊은 24세로 (1930년) 1월24일 동부성 山市站 남방 조선인 부락에서 민족계 불령단 韓族(한족)총연합회 수뇌 金佐鎭을 살해했다」고 적혀 있다.

문서는 「이 일로 인해 민족주의 한족총연합회 측은 중국 관헌이 駐中 청년총동맹 등 공산계 조선인을 엄중하게 단속하는 것을 이용해 복수 차원에서 (공산계에 대해) 공세를 취하고 있다」고 기록했다.

김좌진 암살사건 이후 한족총연합회와 고려공산당의 암투는 노골화된다. 양측은 「暗殺隊(암살대)」를 조직하고 상호 적대적인 행동을 벌였다. 중국 관헌을 이용해 상대방의 체포에 골몰했고, 격문을 배포해 상대방의 비리를 들춰냈다.

하얼빈총영사관이 작성한 「金鐘鎭(김종진) 일파의 금품강탈사건」에서 고려공산당과 한족총연합회의 갈등이 단적으로 드러난다. 이 문건에는 김좌진의 아우 김종진이 등장한다. 그동안 김좌진 암살사건에 연루된 것으로 알려진 고려공산당 만주총국 간부 李周弘(이주홍), 李鐵洪(이철홍), 金允(김윤)의 이름이 등장하고 있다. 다음은 하얼빈총일본영사관의 보고다.

<한족총연합회 김종진 일파가 김좌진 살해사건에 가담한 金允 아버지의 소지금을 강탈한 사건과 관련, 피해자 측의 요청으로 중국 관헌들 20여 명이 海林(해림)에 출동해 한족총연합회 간부 鄭一雨(정일우), 高崗山(고강산), 李德載(이덕재), 徐康俊(서강준), 吳祥瑞(오상서) 및 山市 간부 朴燦順(박찬순), 金文漢(김문한) 등 보안대원 수명을 체포했다>

「한족총연합회와 고려공산당 만주총국의 항쟁」이라는 대목을 보면, 한족총연합회 간부 검거에 고려공산당 측이 협력한 것으로 보인다.

|

| 일본 외무성 외교사료관이 소장하고 있는 하얼빈총영사관의 김좌진 관련 기밀문서. 김좌진 암살 1년 후인 1931년 3월 작성됐다. |

중국 軍閥과의 충돌

<한족총연합회와 고려공산당 만주총국의 항쟁은 김좌진 암살 이래 치열함이 극에 달해 무력항쟁에까지 이르렀다. 고려공산당 측도 교묘하게 중국 관헌을 이용해 한족 측 간부 高崗山, 李智山(이지산), 徐碧岩(서벽암) 등이 검거되도록 했고, 한족총연합회 간부 鄭信(정신)은 같은 편인 國民府(국민부)와 협동해 조선대독립당 결성을 계획하고 중국 측에 대해 공산당 토벌 계획을 제안하면서 高崗山 석방을 탄원하기에 이르렀다>

金佐鎭 장군이 피살되자 한족총연합회와 김좌진 측근들은 큰 어려움을 겪었다. 급기야 중국 군벌과의 우호관계에 금이 가기 시작했다. 하얼빈총영사관이 보고한 「한족총연합회원과 중국 군대의 충돌」 대목을 보자.

<한족총연합회원 前 수령 김좌진은 생전에 동부성 山市站에 거주했고, 당시 안전책으로 그 지역에 주둔하고 있던 중국 軍警(군경·장학량 군벌과 만주제국경찰)에게 금품을 제공할 뿐만 아니라 주둔군 연대장에게 부인(羅惠國·나혜국)의 여동생인 羅惠貞(나혜정)을 며느리로 줄 것을 약속했다.

김좌진 變死(변사) 후 연대장이 「약속을 이행하라」며 독촉을 했다. 양측 간에 옥신각신하면서 김좌진 측에서 확실한 답을 주지 못하자 중국군 연대장은 격분했다. 그는 무장병력 10여 명을 데려 와 (김좌진 측을) 협박했다. 이에 (한족총연합회) 간부인 鄭一雨 外 여러 명이 많은 조선 농민을 이끌고 와 중국군에 대항해 격투를 벌였다. 조선인 측에서 여러 명의 부상자가 났고, 이 일로 원만했던 중국 군대와의 관계가 악화됐다>

그간 김좌진 장군의 죽음을 놓고 우리 학계에서는 두 갈래의 해석이 있었다. 민족주의 진영과 공산 진영의 대립 와중에서 공산 진영이 김좌진 장군 암살했다는 것과, 또 하나는 일본 하얼빈총영사관의 사주에 따라 일제의 密偵(밀정)에 의해 살해됐다는 것이다.

공산 진영인 고려공산당에 의해 저질러졌다는 근거는, 한족총연합회 측이 사회장으로 치러진 김좌진 장군 장례식에서 「암살범이 고려공산청년회의 일원이며, 在中한인청년동맹원 朴尙實(박상실)」이라고 발표했기 때문이다.

|

| 김좌진 장군이 숨질 때까지 머물며 항일 독립투쟁을 벌인 중국 헤이룽장성 내 옛 자택. 국내 관계자들과 중국 교포에 의해 최근 복원된 모습. |

김좌진 죽음의 두 가지 해석

독립운동사를 연구하는 학자들은 「김신준」과 「박상실」을 동일인물로 간주해 왔다. 하지만 崔書勉 국제한국연구원장은 『지금껏 김신준이 假名(가명)으로 「박상실」이란 이름을 썼다는 흔적은 찾을 수 없다. 하얼빈 주재 일본총영사관 문서가 밝힌 암살범 김신준은 전혀 다른 인물일 가능성도 있다』고 이의를 제기했다.

金信俊은 사건발생 1년 전부터 김좌진이 운영하던 정미소에서 일했다. 金信俊은 김좌진 장군을 모시던 청년들이 일요일을 맞이해 고강산 경호대장과 철둑 너머 술집으로 간 사이를 범행 기회로 잡았다. 한족총연합회가 운영하는 정미소를 둘러보는 김좌진 장군을 향해 2발의 권총을 발사했다. 총소리를 듣고 중국군경과 청년대원들이 추적했으나 황혼이라 놓치고 말았고, 배후 지시자 金奉煥(김봉환)은 곧 체포해 독립운동기관의 결의로 총살했다고 한다.

장례식에서 낭독된 「故김좌진 장군 선생 약력」은 김좌진의 동료들이 대부분 모인 자리에서 발표된 것이기 때문에 당시 주변 인물들의 공통된 인식이라고 볼 수 있다. 그러나 이 기록에도 암살배후에 대해서는 언급되지 않았다.

독립운동사를 전공한 단국大 韓詩俊(한시준) 교수는 『공산당은 海林(해림)을 근거로 한 한족총연합회가 공산당의 활동과 이데올로기 전파에 지장을 주는데다, 기반을 확고히 굳혀 가자 위기의식을 느껴 한족총연합회의 우두머리인 김좌진을 죽이기로 결정했던 것』이라고 했다.

1920년 무렵 봉오동전투와 청산리전투에서 독립군에게 참패를 당한 일본군은 독립군 소탕작전을 대대적으로 벌였다. 日軍을 피해 러시아령으로 들어갔던 독립군은 1921년 러시아령 자유시(알렉세예프스크)에서 러시아 赤軍(적군)의 무장해제에 맞서 교전을 벌인다(자유시 사변).

韓詩俊 교수는 『김좌진이 공산당에 거부반응을 갖게 된 계기는 자유시 사변 때문』이라면서 『고려공산당은 김좌진을 암살해서 한족총연합회에 내분이 발생했다고 선전해 분열을 조장하려고 한 것 같다』고 했다.

당시 북만주에 있는 공산주의 단체에서는 大倧敎(대종교)적 민족주의자와 無정부주의자들을 근간으로 결성된 김좌진 장군의 「한족총연합회」를 싫어했고, 최고책임자인 김좌진을 몹시 혐오했다고 한다.

|

| 청산리전투에서 승리한 북로군정서 대원들. 가운데 앉은 이가 김좌진 장군. |

「일제 사주說」을 제기한 李康勳 선생

김좌진 장례식 때 대변인으로 활동했던 李康勳(이강훈·1903~2003) 前 광복회장은 『하얼빈총영사관의 사주에 따라 일제 밀정에 의해 암살이 이뤄졌다』는 주장을 폈다.

李康勳 선생은 『암살의 하수인은 박상실』이라며 배후인물로 김봉환(일명 「김일성」)을 지목했다. 그는 『김봉환과 좌파 소설가 姜敬愛(강경애) 두 사람이 하얼빈영사관 경찰부 소속 마쓰시마(松島) 형사의 회유로 변절, 공산계 급진주의자인 박상실을 사주해 김좌진 장군을 암살했다』고 밝혔었다.

1993년 흑룡강省 해림市에서 조선민족사학회 주최로 열린 세미나에서 「김좌진 피살說에 대한 연구」를 발표한 朴奇峰(박기봉)씨는 『김봉환이 일제 영사관에서 제기한 교환조건에 순종하지 않고서 아무런 체형도 받지 않고 쉽사리 석방될 리는 만무한 것이다. 김봉환은 아성·해림 지역에서 활동하다가 일제 하얼빈총영사관에 귀순한 변절자임을 넉넉히 짐작할 수 있다』고 했다.

大倧敎에 입교한 김좌진

김좌진 장군은 육군무관학교에 입학했고, 1915년 비밀독립운동단체 「광복단」에 가입해 자금 모집 중 체포돼 3년간 옥고를 치렀다. 이후 만주로 망명해 大倧敎(대종교)에 입교했으며, 北路軍政署(북로군정서) 총사령관에 취임해 청산리전투를 대승으로 이끌었다. 1920년 10월 靑山里(청산리)계곡에서 유인돼 들어온 일본군을 맞아, 일본군 3300명을 섬멸하는 대승을 거뒀다.

1925년 「신민부」를 창설하고 총사령관에 취임했고, 1929년 한족연합회를 결성해 주석에 취임했다. 그는 1930년 1월24일 영안현 산시에서 金奉煥의 사주를 받은 고려공산청년회 金信俊에게 피살되기까지 황무지 개간, 문화 계몽사업 등 항일투쟁에 힘썼다.

李康勳 前 광복회장은 김좌진 장군이 암살되던 날을 이렇게 회고했다.

『1930년 1월 김좌진 장군으로부터 李達(이달)군과 같이 북간도를 거쳐 본국에 갔다 오라는 중대한 사명을 받고 길을 떠나게 되었다. 그때의 굳은 얼굴과 악수가 장군과의 마지막 이별이 될 줄이야. 산시참 장군댁을 나오면서 밀강 평야로 넘어가는 고갯마루를 올라갈 때까지 손을 흔드시던 모습이 아직도 눈에 선한데….

돈화를 거쳐 하발령 밑 어느 동포부락에서 하룻밤을 지새는데 수군거리는 소리가 들려왔다. 「김좌진 장군이 암살됐다!」 믿어지지 않는 청천벽력 같은 비보였다. 우리는 이 소문을 듣고 일분일초를 머뭇거릴 수 없어 정신 없이 눈비로 빙판이 된 길 위를 넘어지고 엎어지면서 장군이 계신 곳으로 돌아갔다. 캄캄한 밤중에 막 들어서니 부인(羅惠國)께서 아들 克漢(극한)에게 젖을 먹이고 계시다가 나를 보고 울음을 터트리셨다』

김좌진 장군의 장례는 酷寒(혹한)을 피해 4월 거행됐다. 장례식날, 동아일보 사장 宋鎭禹(송진우) 선생은 장춘지국장을 통해 거액의 부의금과 애처로운 輓章(만장)을 보내 왔다. 이날 장례식에는 중국인도 참가해 「커우리 왕즈 쓸라(조선의 왕이 죽었다)」를 외치면서 슬퍼했다고 한다.

月刊朝鮮이 입수한 하얼빈 주재 일본총영사관의 문서를 통해 김좌진 장군의 살해범이 金信俊이고, 그의 소속이 고려공산청년회라는 사실은 명백히 밝혀졌다. 「김좌진 암살 사주자는 金奉煥이었고, 하수자는 金信俊, 막후조종자는 日帝 하얼빈총영사관」이라는 주장이 사실인지 여부는 계속 추적해야 할 역사적 과제로 남게 됐다.●