● 壬辰倭亂 때 포로로 잡혀가 朱子學을 전해 준 姜沆의 흔적도 시코쿠에 남아 있다

● 현대 일본인이 가진 기본적인 행동양식은 退溪의 敬철학에서 출발했다

● 日本은 退溪 철학을 행동윤리로 만들었고, 우리는 버렸다

● 료마(龍馬)가 오래 살았더라면 일본의 軍國化는 없지 않았을까?

● 현대 일본인이 가진 기본적인 행동양식은 退溪의 敬철학에서 출발했다

● 日本은 退溪 철학을 행동윤리로 만들었고, 우리는 버렸다

● 료마(龍馬)가 오래 살았더라면 일본의 軍國化는 없지 않았을까?

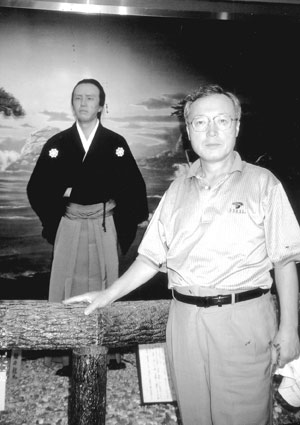

姜沆과 사카모토 료마

- 사카모토 료마 기념관에서 료마의 밀랍인형 앞에 선 필자.

가을비가 그친 9월 말, 고등학교 동창회가 마련한 「日本 역사탐방」이란 제목의 여행단을 따라 나섰다. 목적지는 시코쿠(四國) 지방. 일본 열도를 구성하는 네 개 섬 중의 하나로 오사카(大阪)가 있는 간사이(關西)지방과 규슈(九州) 사이에 끼어 있고 세토(瀨戶) 內海를 품고 있다.

여행단이 설정한 역사상의 인물은 시코쿠에 연고가 있는 두 사람. 하나는 일본의 근대화 혁명인 明治維新(명치유신)의 최대 공로자로 제2차 세계대전 후 다시 부각된 사카모토 료마(坂本龍馬·1835~1867). 또 한 사람은 임진왜란 때 일본에 포로로 잡혀 갔다가, 근세 일본 朱子學(주자학)의 開祖(개조)가 된 후지와라 세이카(藤原惺窩·1561~1619)에게 山門(산문)을 내려와 주자학자로 立身토록 결정적 자극과 도움을 준 조선조의 선비 姜沆(강항·1567~1618)이다.

인천공항에서 1시간30분 만에 내린 마쓰야마(松山)市는 봉건 영주의 城邑(성읍)으로 발전한 시코쿠 제일의 도시다. 공항에서부터 도시의 일각 산 위에 올라앉아 있는 일본 성곽의 날렵한 자태가 눈을 끌었다.

旅宿(여숙)으로 가는 길에, 일본의 定型(정형) 短詩(단시)인 하이쿠(俳句)에 혁신을 일으키고, 평이한 근대 산문 성립에 기여한 마사오카 시키(正岡子規·1867~1902)의 연고지에 들렀다가 마쓰야마城에 올랐다. 세토 內海의 섬들은 물론 서쪽으로 바다 건너 규슈 連山(연산)들의 스카이라인까지 들어오는 쾌청한 날씨, 요절한 천재 詩人 시키(子規)의 하이쿠 「마쓰야마구나, 가을보다 더 높은 천수각(天守閣)!」(松山や, 秋より 高き 天守閣)이 거기 있었다.

여행사는 투어의 중점을 사카모토 료마에 두고 있어 다음날 먼저 간 곳은 마쓰야마에서 남쪽으로 버스로 1시30분 거리에 있는 오즈(大洲)市. 壬辰倭亂(임진왜란)의 포로 선비 姜沆은 이곳에 丁酉再亂(정유재란)이 났던 1597년 동짓달부터 이듬해 6月, 오사카 옆의 후시미(伏見)로 이송될 때까지 약 7개월간 머물렀다.

姜沆은 「敵中見聞錄(적중견문록)」, 「난리를 겪은 사적」 등 일본에서의 견문을 남겼는데, 제자들이 看羊錄(간양록)으로 엮었다. 과거에 합격하여 벼슬이 형조와 공조의 佐郞(좌랑: 중앙부서 과장급)에 이르렀을 때 정유재란이 나서 호남지방에서 군량미 공급의 임무를 수행 중에 남원이 함락되자, 一家 형제와 妻族(처족)들과 함께 고향인 전남 영광에서 李舜臣(이순신) 함대에 합류하고자 바다로 들어갔다가, 倭의 수군에 붙들렸다. 그때가 1597년 9월, 對馬島(대마도)를 거쳐 시코쿠에 도착한 것은 10월 하순, 두 형과 妻父(처부)의 가족이 한 집에서 지냈다.

「看羊錄」은 이때의 고초를 다음과 같이 적고 있다.

〈5일(정월) 叔兄(숙형)의 딸 禮媛(예원)이 病死(병사)했다. 9일 仲兄(중형)의 아들 可喜(가희)도 병사했다. 그래서 형제가 짊어지고 나가서 물가에 묻었다. 우리 형제의 자녀 여섯 명 중에 세 명은(끌려 오다가) 바다에 빠져 죽었고, 두 명은 倭의 땅에서 죽었고, 작은 딸 하나만이 남았을 뿐이니, 참으로 山斗(산두: 이토정 아들인듯)의 이른바, 「무고한 너희를 죽게 만든 것이 오직 나의 죄라 / 백년토록 부끄럽고 원통해서 눈물 흐른다」 그대로이다. 가련하고 슬퍼서, 오히려 그들이 죽어서 아무것도 모르는 것이 부러울 따름이다〉

여행을 떠나기 전에 이 대목을 읽으면서, 임진왜란을 어제 일처럼 떠올리고 우리 민족이 너무 맺힌 데 없이 살아온 것만 같아, 정신을 회초리로 몰아치는 느낌이 오래 남아 있었다.

일행 25명을 태운 버스는 日人들이 세운 姜沆의 詩碑(시비) 앞에 우리를 풀어 놓았다. 詩碑 옆에는 姜沆의 간단한 사적을 오즈市와 연관해서 한글과 日文으로 적어 놓았다.

< 錦帳名朗落海東

絶程千里信便風

鳳城消息鯨濤外

鶴髮儀形蝶夢中

兩眼却慙同日月

一心猶記舊鴛鴻

江南芳草群鶯亂

有飛返寓公

금장의 명사가 해동(일본)에 떨어지니 / 머나먼 천리 길 풍편에 맡겼다오 / 봉성의 소식은 경해 밖에 아득한데 / 학발의 모습은 접몽 속에 있을 뿐 / 두 눈은 오히려 해와 달 보기 부끄러운데 / 한마음 아직도 옛 조정만 그리구나 / 강남이라 방초 속에 뭇 꾀꼬리 요란한데 / 우공을 돌려보낼 빠른 배 있을는지〉

이 詩는 「看羊錄」에 보인다. 이 무렵 오즈 근교의 出石寺(출석사)란 절에 들렀다가 예의로서 대하는 주지가 부채에 시를 청해 지어 준 것이다.

姜沆이 고국을 바라보던 오즈城

姜沆이 고국을 바라보던 오즈城

오즈 성터는 높이 80여m, 둘레 300m 정도 돼 보이는 포대처럼 돌출한 독뫼 위에 있었다. 城을 복원하느라 구조물들이 장막에 가려 있었고, 오르는 길은 막아 놓았다.

오즈 성터는 높이 80여m, 둘레 300m 정도 돼 보이는 포대처럼 돌출한 독뫼 위에 있었다. 城을 복원하느라 구조물들이 장막에 가려 있었고, 오르는 길은 막아 놓았다.

가이드가 관계자들에게 특청을 하여 성터에 오를 수 있었다. 「看羊錄」에 다음과 같이 있다.

〈오즈城은 높은 산 꼭대기에 의거하여 있고, 산 아래는 맑고 깊은 긴 강물이 달라 붙듯이 빙 둘러 흐른다. 언제나 빈 성에 올라 서쪽을 바라보고 통곡했다. 통곡을 하면 마음이 후련해졌고, 성을 내려왔다〉

오즈城 둘레를 흐르는 강은 히지(肱)江이다. 姜沆이 城에 올라 지은 五言詩에 『信美非吾土(아무리 아름다운들 내 땅 아니어라)』라고 했는데, 통곡하면서도 睡隱(수은: 姜沆의 호)의 눈물 속에 아름답게 보인 히지江의 물빛을 우리는 꼭 보고 싶었다. 강물은 넓지 않았다. 城 주위의 가파른 절벽 밑을 바짝 城의 해자처럼 흘렀는데, 하늘이 청명해선지 쪽빛 명주 한 폭으로 발아래를 감은 듯했다. 姜沆이 싫증을 느끼지 않았을 히지江을 성터 위에서 굽어보고 이번 여행의 보람을 절반은 얻은 느낌이었다.

점심시간이 한 시간쯤 남았는데 버스는 明治혁명의 영웅 사카모토의 출생 성장지인 고치(高知)를 향해 발길을 재촉했다. 시코쿠의 서북부에서 동남부로의 이동이다. 길은 섬을 남북 지역으로 가르는 표고 2000m급의 山峯(산봉)이 여럿 있는 시코쿠 산맥을 넘는 것이다. 네 시간쯤 걸렸다. 도중에 한 시간쯤 점심식사를 하느라 지체를 했다. 요기를 한 곳은 산맥 중턱의 식당, 直譯(직역)하면 「구름 위의 호텔」이란 이름만큼 날아갈 것 같은, 유리와 철골만의 건물이었다. 그 앞 오솔길에 나섰다가, 「사카모토 료마(坂本龍馬) 脫藩(탈번)의 길」이란 팻말을 발견했다.

불확실한 미래를 향해 현재를 버리다

불확실한 미래를 향해 현재를 버리다

료마는 東京에 가서 검도 수업을 하고 「劍의 達人」이 되어 故國(고국: 日本은 당시 봉건영지가 하나의 나라였다)에 돌아와 비슷한 또래의 하급 무사들과 혁명결사를 만들었다. 그는 칼의 전복력은 믿었다 해도, 그 같은 시골 구석의 작당이 大局(대국)을 열 것이라는 자신은 없었던 모양이다. 료마가 28세인 1862년 3월, 脫藩한다. 무사 신분에게 脫藩이란 태아가 탯줄을 끊는 것만큼의 변화와 충격을 주는 행위이다.

료마는 가정이 유복했다. 료마는 가족들에게도 알리지 않은 채, 보장되어 있는 신분과 활동공간의 밖으로 뛰쳐나왔다. 불확실한 미래를 향해 확실한 현재를 버렸던 것이다. 그리하여 료마는 당시로서는 구름을 잡는 것만큼이나 전망이 아득한, 유신혁명의 소용돌이에 몸을 던졌다.

료마는 우리 여행 코스와는 반대로 험준한 시코쿠 산맥을 南에서 北으로 도보로 넘어 지금의 에히메(愛媛) 쪽에서 규슈로 흘러갔다 하는데, 脫藩 이후 그의 서간문을 통해 연구자들이 알아낸 것은 침울했던 그가 명랑하고 활기찬 성격으로 바뀌었다는 것이다. 료마에게 脫藩은 구름과의 만남이었던 모양이다.

시코쿠 산맥을 넘은 버스는 고치(高知) 시내로 들어가 「사카모토 료마 역사관」 건물 앞에 섰다. 건물 앞에 료마의 밀랍인형이 서 있었다. 건물 안에는 료마의 일생이 주요 등장인물의 밀랍인형과 함께 중요 사건·계기 따라 전시되어 있다.

역사관 안에 늘어 서 있는 밀랍인형들이 풀어 헤칠 스토리는 명치유신史 그 자체이고 수십 권의 연구서와 대하소설 속에 있다.

시바의 글로 다시 태어난 료마

시바의 글로 다시 태어난 료마

사카모토 료마는 필자가 유심히 만난 최초의 일본 사람이다. 내가 처음 일본에 공부하러 갔을 때가 明治維新 100주년이 되는 연말이었다. 100주년을 기념하는 이벤트와 책이 쏟아지고 있던 것을 신문을 보고 느꼈지만, 일본말도 잘 못하던 필자가 알아본 것은 아니고, 어느 TV에선가 료마가 주인공인 大河史劇(대하사극)에 눈이 가게 되었다.

尊皇攘夷(존황양이: 천황을 떠받들고 서양 오랑캐를 배격하자는 주장. 명치유신 당시의 혁명 에너지의 원천이었던 구호)의 志士(지사)이자 당대 제일급의 검객이었던 사카모토 료마는, 서양의 문물을 적극적으로 받아들이자는 개명파인 도쿠가와 막부(德川 幕府: 당시 일본의 통치 주체)의 巨材(거재) 카츠 가이슈(勝海舟)를 소신에 따라 베어 버리려고 찾아갔다. 료마는 그를 맞아 준 카츠(勝)의 살기를 꺾는 담략과, 그 시절 어디에서도 들어보지 못한 일본을 둘러싼 大局을 꿰뚫는 정세관의 설파 앞에 悟道(오도)와도 같이 感電(감전), 그 자리에서 제자 입문을 하고 만다. 카츠 앞에 왈칵 엎드린 료마의 동작이 칼을 뽑으려는 同伴(동반) 검객의 氣(기)를 흩어버렸다.

오사카에서 교토로 가는 水路의 종점에 있는 여관에 료마가 사랑하는 여인이 있었다. 자기가 속했던 나라까지 뛰쳐나와 동분서주하던 그에게는 이 여관에 들를 때가 안식의 순간이다. 그날 밤 2층에서 료마는 동지와 담소 중이고, 설거지를 끝낸 애인 오료(お龍)는 계단 옆 김이 자욱한 욕탕에 몸을 담그고 있었다. 그녀는 어디서 찬바람이 스민다 싶어서 일어섰다가 살짝 열린 창문 틈으로 여관 앞 길바닥에 쫙 깔린 막부의 자객단이 어둠을 뚫고 두 눈에 들어왔다. 순간 오료는 욕조를 박찼다. 실오라기 하나 없는 알몸으로 계단을 뛰어올랐다. 위급을 고하는 오료의 몸에 김이 피어나고 있었다. 오료의 機轉(기전)과 타이밍으로 료마는 목숨을 건질 수 있었다.

이 같은 TV 대하극의 殘影(잔영)이, 日語사전을 찾아야 할 형편인데도 연전에 작고한 일본의 국민작가 시바 료타로의 대하소설 「龍馬가 간다」를 독파하게 만들었다.

뒤에 안 일이지만, 1966년까지 4년간 한 신문에 연재된 이 소설은 명치 100년을 염두에 두었던 듯한데 당시 40代의 작가 시바의 명성을 不動의 것으로 만든 역작이다. 엄밀한 사실 추적과 현장 답사를 딛고 선 다큐멘터리 같은 소설이다.

유신의 결정적 대목인 大政奉還(대정봉환:그때까지 도쿠가와 막부가 가졌던 통치권을 천황에게 되돌려 주는 것)을 성사시켜 놓고, 新정부 출범 전야에 33세 나이로 암살당한 료마는 이 소설 속에 다시 한 번 살아나 있다.

시바는 스스로도 얘기하지만, 역사 속에서 일을 해내는 사람의 사는 자세와 조건이 어떠한지를 이 소설은 그려 놓고 있다. 료마에 끌려 연구서나 역사물을 뒤적인 편이지만, 료마를 두고는 시바만 한 것은 없었다.

일본 高揚期의 중심 인물

일본 高揚期의 중심 인물

이 소설로 시바는 高揚期(고양기)의 일본 戰後(전후) 내셔널리즘을 향해 월드컵 때의 한국 축구응원단 「붉은 악마」 이상의 역할을 해냈다. 소설이 연재되던 1960년대는 일본이 소득 倍增(배증)을 내걸고 고도 성장의 사다리를 몇 계단씩 건너뛰던 시절이다. 트랜지스터 라디오를 들고 지구촌 구석구석을 누비던 일본 내셔널리즘의 첨병이라 할 상사원들이 모두 시바의 이 소설을 읽었다 한다.

거기에는 역사의 격동기를 맞이하여, 작은 연고와 鄕黨性(향당성)과 나무랄 수 없는 계산이 전부인 일상적 세계에서 뛰쳐나와, 큰 自我(자아)인 민족과 나라 앞에 청춘의 순정과 고양된 志氣(지기)를 불태운 인간상이 맥동하고 있다.

이는 지금 비록 영악하게 살아남았다 해도, 보통으로는 살고 싶지 않은 사람이었다면 한번쯤은 청춘의 어느 대목에서 뇌리를 스쳤을 인간상이다. 또 그런 인간형에 주목할 줄 모르는 민족은 죽은 민족이라 해야 할 것이다.

前近代(전근대)의 일본은 270여 제후들의 영지가 각각 하나의 나라인 봉건국가였다. 도쿠가와 막부는 제후들 중 제일의 수장으로 모양은 天皇(천황)으로부터 통치권을 위임받아 전국에 군림하는 형태이다.

250여 년간 별 탈 없던 막부체제는 西勢東漸(서세동점)의 세계사적 추세 속에, 1853년 미국의 페리 제독이 이끄는 함대가 東京灣(동경만)에 나타나 국교를 요구하면서부터 동요하기 시작했다. 尊皇攘夷의 외침이 한때 우리의 민주화 구호처럼, 젊은 사무라이들 가슴에 요원의 불길로 번져 갔고, 이는 바로 그때까지 정치적으로는 그림자일 뿐인 天皇을 나라의 중심에 두어야 한다는 「勤王論(근왕론)」과, 막부를 때려 엎어야 한다는 「討幕論(토막론)」의 혁명 에너지로 수렴되어 갔다.

討幕운동이 고조되면서 두각을 보인 것은 도쿠가와家와 인연이 먼 西南의 두 雄藩(웅번: 봉건영주의 나라)인 사쓰마(薩摩: 지금의 가고시마縣)와 조슈(長州: 지금의 야마구치縣)였다. 사카모토 료마가 역사에서 한 일은, 운동 속에서 서로 반목·질시하여 자리를 같이할 수 없는 두 藩과 그 대표들을 연합·악수하게 하여 討幕과 明治유신의 주축이 되는 동맹무력을 만들어 낸 것이다.

료마는 평균적인 일본인이 아니었다. 사무라이면서 사무라이 수준을 넘어서 있었다. 료마는 薩長(사쓰마-조슈) 두 웅번의 동맹무력이 결전의 순간을 기다리던 그 시점에서, 동맹무력을 정치적으로 딛고 선 채 無血혁명의 비전을 제시했고 성사시켰다. 도쿠가와 막부가 통치권을 天皇에게 되돌려 주는 大政奉還(대정봉환)이 그것이다.

료마는 검술의 달인이었지만 바다의 사나이였다. 료마의 짧은 일생은 마지막 수년간 바다와 혁명 사이의 왕복운동이었다.

幕末(막말) 유신기 일본 제일의 인물이라 일컬어지는 카츠(勝海舟)는 일본 해군의 원조이기도 하다. 이 카츠를 전속 스승으로 사숙할 수 있었던 행운으로 료마는 당시의 첨단기술인 해군술(동력선의 운항과 포술)을 습득할 수 있었고, 이를 바탕으로 해운과 해군을 겸하는 결사(海援隊·해원대)를 만들어 혁명운동의 손발로 하였다.

료마가 당시 흔했던 칼 찬 사무라이 志士들과 다른 점은, 격동기 역사 속에서 그가 가졌던 혁명적 비전의 先見性, 일견 돌출적인 그 비전을 현실에 접선시켜 구현해 내는 실천력, 그리고 그 수단의 非武斷性(비무단성)을 들 수 있다.

明治의 3大 元勳(원훈)이라는 사이고(西鄕隆盛), 오쿠보(大久保利通), 기토(木戶孝允) 등 어느 누구도 유신이 눈앞에 닥쳐온 거의 마지막 순간까지 倒幕(도막·막부 타도) 다음의 국가 모양에 대한 비전이 없었다. 사카모토 료마만이 共和制, 二院制의 비전을 가졌음이 그의 船中八策(선중팔책) 속에 드러나 있다. 이는 그가 암살되고 나서 明治정부가 그 벽두에 국가의 지도이념으로 발표한 「5개조 誓文(서문)」 속에 구현되어 있다.

상대를 베지 않는 劒客

상대를 베지 않는 劒客

필자가 일본의 明治유신에 관심을 갖는 이유는 크게 두 가지다. 하나는 같은 東아시아 문화권에 있었으면서 왜 일본만이 19세기 후반에 잽싸고 발빠른 근대화에 성공하였느냐이고, 또 하나는 근대화한 일본이 역사적·문화적 이웃을 침략하고, 軍閥(군벌) 독주와 軍國化의 길을 달려 패망으로 끝장난, 그 같은 국가전략의 차질의 원점이 어디인가, 그 정신사적 배경과 人的 계기가 明治국가의 출발점에 있는 것은 아닌가를 알아보고 싶었기 때문이다.

필자가 일본의 明治유신에 관심을 갖는 이유는 크게 두 가지다. 하나는 같은 東아시아 문화권에 있었으면서 왜 일본만이 19세기 후반에 잽싸고 발빠른 근대화에 성공하였느냐이고, 또 하나는 근대화한 일본이 역사적·문화적 이웃을 침략하고, 軍閥(군벌) 독주와 軍國化의 길을 달려 패망으로 끝장난, 그 같은 국가전략의 차질의 원점이 어디인가, 그 정신사적 배경과 人的 계기가 明治국가의 출발점에 있는 것은 아닌가를 알아보고 싶었기 때문이다.

後者에 관한 한 나는 료마의 퇴장에서 이유의 일단을 본다.

료마는 일본 역사상 예닐곱 명 내에 들어가는 大검호에 꼽히지만, 습격을 당해도 칼날로는 사람을 대하지 않았다. 칼등으로 상대의 공격력을 박탈할 뿐이었다. 유신 前夜(전야) 시대는 자기 확신 속에 예사로 칼바람을 정치의 수단으로 동원하는 세상이었다. 료마는 누구도 습격한 적이 없다. 아내였던 오료가 뒷날 『료마는 不斬(불참)의 자기 규율을 관철했다』고 증언하고 있다.

료마는 하급 무사 집안이지만 先代의 本家가 巨商이라 유족한 소년시절을 보냈다. 차남이라서 家業(가업)을 세습해야 하는 속박도 없었다. 구김살이나 비뚤어짐이나 콤플렉스와는 거리가 먼 인품이었다. 奔放不羈(분방불기)였다.

검도 수련은 료마의 경우 기능을 주입하는 교육이기보다는 잠자는 자질을 끄집어 내는 카리스마 교육이었던 것 같다. 그는 검도를 통해 시간을 전략·수단화하는 奧義(오의)를 터득했다 한다. 검도로 연마된 그릇과 감수성만으로, 별다른 학문 없이도, 카츠(勝)와의 만남 이후 카츠의 경륜과 비전의 정수 부분을 료마는 자기 것으로 할 수 있었다. 大政奉還 같은 아이디어, 카츠 주변에서 진작 들은 얘기지만, 기회의 성숙을 향한 기다림과, 스스로의 실천이 만들어 낸 상황을 가늠하고서 료마는 비전의 보따리를 끌른 것이다. 정치에서의 창조적 사업은 대강 이와 같을 것이다.

료마의 語錄(어록)에는 뒷날 韓·中·日 3國의 해군력을 모아 서양의 침략에 맞서 보겠다는 게 있었다. 不斬의 신조나 大政奉還의 非武斷性을 곁들여 생각하면 오랜 역사적 이웃을 침략하는 방향으로 국가전략을 개진하는 것을 료마가 살아 있었으면 방치하지는 않았을 것 같은 감이 든다. 일본은 그들의 전통 속에 있던 윤리 수준도 팽개치고 근대화와 동시에 벼락부자의 처세법을 답습했던 것이다.

역사적 隣邦(인방)을 침략하자니 일본은 아시아를 떠나겠다는 脫亞(탈아) 같은 논리 내지 국가전략이 필요했고, 脫亞는 바로 일본 아이덴티티의 약체화 내지 혼란을 불러와, 폭주의 제동장치를 스스로 버림으로서 패망에의 문을 열고 만 것을 일본 사람들은 생각해 본 적이 있을까.

일본에서는 일본의 국가전략이 빗나가기 시작한 것을 日러 전쟁 이후 혹은 英日 동맹이 파기되는 1920년 이후로 보려 드는데, 征韓論(정한론)이 일어나고 강화도 앞의 운양호 사건(1875)을 획책하던 明治 초기에 패망으로 가는 국가전략의 싹이 텄다는 것을 알아야 할 것이다.

一流는 일찍 가고, 二流가 주도권을 잡으니

一流는 일찍 가고, 二流가 주도권을 잡으니

일본 국가전략의 노선을 생각하면 역시 료마(龍馬) 생각이 난다. 료마처럼 구김살이 없고 콤플렉스가 없고 헌칠했던 一流들, 삶에 미련 없음을 증명해 보이는 것을 사무라이 자격의 첫째로 치는 武士道(무사도)에 투철했던 一流 지사들은 유신 전후의 격동 속에 모두 먼저 가 버렸다. 결정적일 때는 심부름이나 조역을 하던 二流, 三流의 지사들이 살아남아, 明治국가의 권력을 쥐게 되었다. 콤플렉스 많은 자들이 살아남았다. 대표적인 자로 이토 히로부미(伊藤博文)를 꼽을 수 있다.

일본 국가전략의 노선을 생각하면 역시 료마(龍馬) 생각이 난다. 료마처럼 구김살이 없고 콤플렉스가 없고 헌칠했던 一流들, 삶에 미련 없음을 증명해 보이는 것을 사무라이 자격의 첫째로 치는 武士道(무사도)에 투철했던 一流 지사들은 유신 전후의 격동 속에 모두 먼저 가 버렸다. 결정적일 때는 심부름이나 조역을 하던 二流, 三流의 지사들이 살아남아, 明治국가의 권력을 쥐게 되었다. 콤플렉스 많은 자들이 살아남았다. 대표적인 자로 이토 히로부미(伊藤博文)를 꼽을 수 있다.

농사꾼인 先親이 병졸 신분의 가문에 양자가 됨으로써, 소년 이토는 무사들을 따라다닐 기회가 생겼다. 싹싹하고 눈치 빠른 이토는 제일급의 志士들인 조슈 상급 무사들의 마음에 드는 심부름꾼이었다. 신분상승의 사다리를 잡고 싶었던 이토는 유행인 尊皇壤夷(존황양이)의 액션으로 스스로도 실적을 올려 志士임을 입증하고 싶었다.

그는 22세 때 두 가지 일을 저질렀다. 하나는 東京 시나가와의 영국공사관 방화사건 가담이고, 하나는 두 사람의 막부 측 인사 암살에 가담한 일이다.

일본의 한 평자(佐伯彰一, 「近代 日本의 自傳」, 中公文庫)는 젊은 날의 이토의 살해를 두고 「음산하고 잔혹했다」면서 「그의 테러 행위는 날조된 데마에 근거한 경거망동으로, 정치권력과 무관한 힘 없는 학자를 습격하여 참살한 것」이라 한다. 상대를 확인하기 위해 이토는 미리 방문하여 가르침을 청하는 비열한 책략을 썼다고도 한다. 흙발로 이웃의 안방에 들어와 공갈과 기만과 협박으로 조선의 국권을 침탈한 이토 수법의 원형이 이미 20代 초에 그 일단을 드러냈던 것이다.

유신을 향해 결정적인 일을 해놓고 그 前夜에 암살당한 사카모토 료마는 이토보다 여섯 살 위였다. 위에 든 평자는 이토 테러의 심리적 요인으로 「신분상의 열등감에 대한 보상 같은 것말고 찾기 어렵다」고 하고 있다.

혁명과업에 투신했으면서도 사람을 베지 않는 不斬과 非武斷性을 관철한 료마의 정신에 대비한다면, 신분적 열등감으로 힘 없는 학자나 비열한 수법으로 죽여 志士 반열에 올라 보려 했던 이토의 정신풍토는 너무도 대조적이지 않은가. 그런데 일류는 먼저 가고 이토의 무리들이 明治국가의 권력을 차지함으로써 일본은 놀라운 성공의 외양을 갖추는가 했는데, 패망의 씨를 잉태하고 말았던 것이다.

일본 역사인물 1위를 차지한 료마

일본 역사인물 1위를 차지한 료마

우리 시코쿠 여행 속에서는 조선의 姜沆과 일본의 사카모토 료마는 네 시간 정도의 시차로 인접해 있지만, 역사 속에서는 250여 년의 간격이 있다. 시코쿠의 土佐(토사: 고치市 일원의 옛 지명)에는 료마가 나서 자라, 멀리뛰기 위해 움츠렸던 젊은 날의 모든 것이 있다.

료마는 탈번하여 혁명 행각 속에 어디 가서 무슨 일이 벌어져도, 그때마다 土佐(토사)에 남아 있는 누님이나 형 등에게 편지를 띄웠다. 사랑하는 사람이 생겨도 그랬고, 死地를 탈출하는 활극을 통과해도 그랬다. 료마는 土佐에다 대고 자기를 일차적으로 표현하려 했다. 료마가 세상과 어떠한 교섭을 해도 삶의 앵커(닻)는 변함 없이 土佐에 박혀 있었다는 것을 알게 된다.

「看羊錄」을 보면, 姜沆이 시코쿠에 있었던 7개월간은 일생을 통해 최악의 골짜기였다. 어린 자식들이 영양실조와 병으로 눈앞에서 죽어 가도 손을 쓸 수 없는 정황에 있었다. 이루지 못하지만 탈출과 귀국이 궁리의 전부였다.

姜沆과 료마, 여행사가 우리 여행 속에 맺어 준 두 사람 사이지만, 검객 료마가 평생 관철했던 칼날로는 사람을 대하지 않는 不斬의 戒(계)에 주목하면서 나라가 다르고 250여 년의 간격이 있어도, 두 사람 사이엔 뭔지 서로 닿는 맥이 있을 것 같아 들춰보고 싶었다.

료마는 요즘도 일본에서 여론조사를 하면, 역사상 일본에 가장 공헌한 인물의 첫째로 꼽힌다. 그 다음으로 오다 노부나가(織田信長), 도쿠가와 이에야스(德川家康), 제2차 세계대전 후 인물인 다나카 가쿠에이(田中角榮), 요시다 시게루(吉田 茂) 등이 따른다. 료마가 역사에 이름을 남기게 된 정치·사회 활동의 기간은 28세 3월에 탈번하여 33세 11월의 생일날 암살될 때까지의 5년간이 전부다. 28세(1862)에 그는 시골 출신의 탈번 浪人(낭인)에 불과했다.

그가 유신 前夜의 격동 속에 발을 들여 놓게 된 것은 탈번한 그해 11월, 막부 말기, 유신기를 통해 일본 제일의 인물이라 일컬어진 카츠 가이슈(勝海舟)의 門人이 되고 나서부터이다. 카츠는 劍과 禪(선)과 蘭學(난학: 홀란드語 및 홀란드를 통해 들여온 서양 기술학)으로 단련된 막부의 直臣(직신)이다. 료마와 만났을 당시는 막부 해군의 요직에 있었다.

카츠는 훗날 좌담에서 밝히지만, 자기 칼의 칼집을 칼 손잡이와 묶어 놓아 칼을 찼으되 뺄 수 없게 했다 한다. 상대가 베려고 달려들어도 칼은 안 빼기로 작정하고 있었다. 카츠와 료마는 칼에 대한 자세가 서로 닮았다. 료마의 大政奉還이나 카츠의 江戶無血開城(에도무혈개성) 등 非武斷的 수법으로 국면 전개를 하려 든 발상의 원천에 이 같은 자세가 있었던 것이다.

카츠가 20代에 홀란드語를 공부할 때, 너무 가난하여 사전을 살 수 없어 돈을 주기로 하고 사전을 빌려 6개월에 걸려 사전을 베겼다고 한다. 그러고 나서도 돈이 없어 사전을 6개월 더 빌려 또 한 권 베껴 팔아서, 사전 빌린 값을 내고 남겨서 공부에 보탰다는 얘기는 유명하다.

朱子學者 요코이는 퇴계학자

朱子學者 요코이는 퇴계학자

료마는 1~2년간의 빠른 시간에 열두 살 위의 스승인 카츠로부터 해군술을 습득하고, 카츠의 開明지식과 안목과 경륜을 몸으로 익히고, 카츠의 정치인맥에 깊숙이 파고 들어, 제자이면서 동지가 되어 維新 回天(회천) 작업에서 역할분담을 하게까지 되었다.

이렇다 할 공부가 없는 료마가 카츠를 통해 알게 된 인물 중에 朱子學者로서 明治유신에 큰 영향을 끼쳤다는 요코이 쇼난(橫井 小楠·1809~1869)이란 사람이 있다.

료마의 스승인 카츠가 세상에 겁나는 인물 두 사람으로 주자학자인 요코이와 사쓰마 출신의 혁명 선봉장인 사이고 다카모리(西鄕隆盛)를 꼽았다. 명치유신은 한마디로 覇者(패자)인 막부의 권력을 王者(왕자)인 天皇에게 돌려주는 것이었다. 그것은 어디까지나 儒者(유자)적이고, 宋學(송학)적인 발상이었다.

그런데 이 요코이는 退溪(퇴계)학자였다. 그는 규슈지방에서 李退溪에 깊이 경도했던 오쓰카 타이노(大塚 退野·1677~1750)의 도통을 이어받는 주자학자로서 退溪를 「古今에 절무한 眞儒(진유)」라 하고 중국 明나라의 薛文靖(설문정)보다 위이며 朱子(주자) 이래의 제일인자라 했다.

일본은 유신 이후 富國强兵(부국강병)을 절대의 과제로 하여 서양화를 서둘렀다. 요코이도 그때의 일반 지식인처럼 동양의 도덕과 서양의 기술을 아우른다는 東道西器(동도서기)를 지향하지만, 유신 전야 서양으로 유학 가는 조카에게 「어찌 富國에 그치겠느냐, 어찌 强兵에 그치겠느냐, 仁義(인의)를 四海에 펼 뿐이다」(勝部眞長, 「勝海舟」, PHP, p.538)고 했다는 것이다.

日本은 유신을 하고서 그 국가전략이 王道보다는 覇道(패도)의 길을 가게 되는데 「요코이가 유신 다음해에 국수주의자들에게 암살되지 않았다면」이란 아쉬움이 일본을 위해서 남는다.

요코이를 료마가 찾아가는 것은 탈번 후 2년 가량이 지난 30세 때이다. 불우한 경우를 만나 규슈에 칩거 중인 요코이에게 사이가 돈독했던 카츠가 용돈을 보내면서 료마에게 시킨 것이다. 료마에의 훈도가 기대되었을 것이다. 요코이가 료마에게 준 기록에 남아 있는 말은 『亂臣賊子(난신적자)가 되지 말라』이다.

료마가 중요한 역할을 한 大政奉還 같은 것이 요코이의 사상적 감화 속에 있을 것을 짐작할 수 있다.

일본 주자학의 開祖인 후지와라 세이카(1561~1619)가 승려의 입장에서 朱子學에 눈뜨고, 전향을 생각하게 되는 계기는, 임진왜란 2년 전인 1590년 일본에 간 황윤길·김성일 사절단의 서장관이었던 許筬(허성: 홍길동전 저자 許筠의 형)을 교토(京都)의 大德寺에서 만나고서부터다.

退溪의 손자 제자뻘인 許筬(스승은 退溪의 제자 柳希春)이 그 학식에 깊이 감복하여 접근한 후지와라에게 알려준 것은 朱子學 중에서도 退溪學이었다.

왜란에 포로가 된 姜沆이 시코쿠의 오즈에서 오사카 옆의 후시미(伏見)로 옮겨, 승려 후지와라가 승복을 벗고 주자학자가 되도록 결정적 자극을 주고 그 절차를 도와준 것은 1598~1599년이었다.

姜沆의 도움을 받은 후지와라가 일본 최초로 주자학자로 入身하였다. 17세기 초에 시작된 일본의 주자학은 새로운 유학이 시작됐다는 정도가 아니고, 불교적 思惟(사유)에 빠져 있던 일본에 드디어 그들이 얘기하는 「학문」이라는 것이 시작됐다는 것을 의미한다. 이후 규슈지역의 退溪학맥을 오쓰카(大塚)가 열어, 그 학맥에서 요코이가 나오고 이 요코이의 사상적 감화를 료마가 받았던 것이다.

우리 여행 속에서 姜沆과 료마는 일견 남남인 것 같아도 정신의 맥은 닿는 것이 있었다.

일본인의 평균적 거동은 朱子學에서 출발

일본인의 평균적 거동은 朱子學에서 출발

마지막 날의 旅宿 고토산카쿠(琴參閣)는 급수가 있어 보이는 온천여관이었다. 부근에 항해의 안전을 기원하는 것으로 유명한 큰 神社가 있어, 바닷길을 가는 사람들과 가족들이 많이 찾는 모양이다.

여기에 특별히 언급하는 것은 이 여관의 오카미(御女將: 여관 운영의 실무총책의 호칭)씨의 擧措動作(거조동작)에 주목했기 때문이다.

저녁식사는 조촐했지만 일본풍의 연회방식이었다. 다다미 40~50장 되어 보이는 방에 양 벽을 등지고 줄지어 마주 앉아 작은 독상을 받는 식이다. 시작에 앞서 오카미가 두 줄의 머리부분 앞자리에 등장하여, 무릎 꿇고 일행에게 절을 하고서는, 두 손을 가지런히 무릎 위에 모으고 조용히 그러나 또렷하게 환영의 인사말을 하였다. 은은한 회색 기모노, 무늬 있는 비단과 조인 듯한 오비(기모노의 넓은 띠)가 50代 중반으로 보이는 그녀의 기품을 떠받쳤다.

단정하고, 조심스러워하고, 상대의 뜻을 받아들이려는 것 같은 다소곳함, 그러면서 손님의 반응에 신경을 집중하는 집념스런 표정이 거기 있었다. 우리 일행이 특별한 손님은 아니었고, 특별한 의식을 요청한 것도 아니었지만 여관 전체의 지극정성을 느끼게 하는 것이었다. 이 오카미에 드러나 있는 일본의 평균적인 생활인의 거조가 退溪學에 연원하는 것임을 지적해 논 연구들이 있다.

『闇齊(암제)의 가르침이 일본인들에게 서서히 침투한 결과 日本人들이 흔히 있는 일상 다반사나 사소한 일을 열심히 전심전력을 기울여 수행하게 되었다. 이는 오늘 일지라도 외국인에게는 인상적인 것이다』(Herman Ooms, 「德川 이데오로기」, 페리칸社, 東京, p.343)

이 인용문에 나오는 「闇齊」란 야마자키 안자이(山崎闇齊·1618~1682)인데 근세 일본의 최대 최고의 주자학자로서 오늘날 일본인들의 성격, 혹은 윤리적 자세(에토스)나 규범의식 형성에 커다란 역할을 한 것으로 평가받는 사람이다. 그는 退溪學을 통한 주자학자였다. 『아마도 에도시대(德川 막부시대) 300년을 통해 안자이만큼 깊이 退溪를 연구한 자는 따로 유가 없을 것이다』(阿部吉雄, 「日本朱子學과 朝鮮」, 東京大學出版部)는 얘기를 듣는다.

안자이는 退溪가 친지나 제자들에게 보낸 편지를 자기반성의 재료로 하고자 모은 문집인 「自省錄(자성록)」을 읽고 깊이 감격했다 한다. 退溪學에서 안자이가 가장 적극적으로 받아들인 敎說(교설)은 敬(경)이다. 退溪를 「敬철학자」라 하는 것은 잘 알려져 있다.

退溪의 敬철학이 일본인 행동양식의 뿌리

退溪의 敬철학이 일본인 행동양식의 뿌리

68세의 노학자 退溪가, 16세에 임금이 된 소년왕 宣祖(17세 때)의 교육을 위해 지어 바친 책이 「聖學十圖(성학십도)」이다. 退溪의 대표작으로 꼽힌다. 退溪의 가르침은 「聖學十圖」 속에서 敬을 위주로 하여, 敬을 관건적 수단으로 하여 짜여 있다(이광호譯, 「성학십도」, 홍익출판사).

일본인들은 退溪學 중에서 형이상적인 理氣(이기)의 哲理(철리)보다는 실천윤리의 學 쪽에 전폭적인 경도를 하였고, 그 핵심 敎說은 모든 행위의 주체인 마음을 바로잡는 수단으로서의 敬이었다.

敬을 그들은 일심의 主宰(주재)라 하고 억제, 신중, 경의, 세심, 집중, 자제, 삼가함으로 이해했다. 일본의 안자이는 주자학을 일본화하여 退溪의 중심 敎說인 敬을 그들의 토속신앙인 神道(신도)이론에 접합시켜, 대중교육을 위해 敬을 중무장시켰다. 일본의 경우 주자학은 한국처럼 士大夫나 士大夫 후보생을 향해 說해진 것은 아니었고, 대상은 도시의 상인이나 농민 등 서민대중이었다. 우리가 旅宿 고토산카쿠에서 본 오카미의 擧措(거조)동작은 그렇게 하여 있게 된 것이리라.

필자가 일본 유학 초기에 발견하게 된 日本人 이미지는 회사 사무원이나 조직 요원으로 했으면 딱 좋겠다는 느낌이었다. 신중함, 자제적 분위기, 참아낼 것 같은 느낌, 집중, 대상에의 수용적 자세 등 비즈니스의 일선이나 교육현장이나 연구실에서 보게 되는 평균적 日本人들의 에토스이다. 일본인들의 이 같은 자세가 그들의 고도성장, 선진경제, 하이테크를 가능케 하고 떠받치고 있는 자세라는 것에 눈감을 수는 없다.

그 같은 자세의 원천에 일본의 주자학자들이 받아들인 退溪의 敬의 敎說이 있었음을 알게 되면서 깊은 사념에 빠져 든다.

17세의 소년왕 宣祖를 교육하기 위해 만들어진 「聖學十圖」의 중심개념인 敬은 動(동), 靜(정)에 걸쳐 만사에 마음이 주인일 수 있도록 늘 깨어 있고, 신중하고 조심하고, 삼갈 것을 요구한다.

敬의 자세를 비유하는 표현으로, 「헛발 딛기 쉬운 개미둑 사이로 말을 달리듯」, 「조심하고 두려워하기를, 깊은 못에 임하듯이, 얇은 얼음을 밟듯이」, 「다음 순간이라도 방문할 귀빈을 기다리듯이」, 「가장자리까지 물이 가득한 항아리를 두 손으로 떠받치듯이」 등이 있다.

17세기를 살다 간 일본의 야마자키 안자이에게는 봉건영주나 막부의 요인들, 그리고 일본 神道나 유학에 걸쳐 사상가이자 교육자가 된 사람 중에 뛰어난 제자들이 많았다. 이들을 통해 안자이가 그의 성격도 작용하여 거의 종교차원에서 윤리적 명령처럼 敬의 敎說을 일본의 서민대중에게 거의 제2차 세계대전 직전까지 긴 시간 스며들게 하였던 것이다.

「마지메」하고 「키쪼오멘」한 일본인들

「마지메」하고 「키쪼오멘」한 일본인들

일하고 있는 평균적 일본인의 인상을 표현하는 말로 「마지메(眞面目)」와 「키쪼오멘(帳面)」을 들 수 있을 것이다. 우리말로 대응어를 찾기 어렵다. 굳이 사전을 찾으면 마지메는 진정·진지함·착실함·성실함이고, 키쪼오멘은 착실하고 꼼꼼함이다. 평균적으로 마지메하고 키쪼오멘한 인간집단이 고도첨단 기술, 하이테크를 떠받치기에 안성맞춤인 것은 긴 말이 필요 없을 것이다.

1420년, 안자이가 활약할 때보다 200년이 앞선 세종대왕 즉위 직후, 왜구를 치기 위해 對馬島를 정벌했던 다음해에 일본에 正使(정사)로 갔던 宋希璟(송희경)이 일본 기행문(「老松堂日本行錄」, 宋希璟著, 岩波文庫, 1987)을 남겼다. 일본 사학자들이 그 시대의 일본 사회상을 아는 사료로 많이 사용하고 있다.

여기에는 이런 구절이 있다.

『니시노미야(西宮)를 지나면서

여기저기 神社, 여기저기에 절, 사람들은 노는 손이 많고 농부는 적다. 밭 갈고 땅 파는 데 바빠 다른 겨를이 없다고 하지만, 연속 들리는 굶은 사람들의 밥 구걸하는 소리― 일본은 사람이 많다. 또 굶는 사람이 많고, 또 질병이 많다. 여기저기 길가에 모여 앉아, 길 가는 사람을 만나면 바로 돈을 구걸한다』

일벌레인 일본 사람들도 시대를 거슬러 올라가면 일은 하지 않고, 빈둥빈둥 놀면서 여기저기 모여 앉아 지나는 길손에게 손이나 벌리던 그런 시대도 있었던 모양이다.

15세기의 이들과 오늘 하이테크의 현장에서 마지메하고 키쪼오멘하게 뛰고 있는 하이테크의 전사들 사이에 일본 사람들이 소화한 退溪의 敬의 敎說이 있었던 것이다.

나라가 망했다고 朱子學도 退溪學도 모두 버리고 그와 함께 人性교육도 버린 우리 근대교육이 머리에서 떠나지 않았다.

우리 선조들이 보편정신의 頂上에 올라 캐고 담은 보석을 우리는 제대로 활용도 못 하고 팽개쳤고, 이웃 일본은 맵시 있게 낚아채어 오늘의 자기를 만드는 데 십분 활용한 게 아닌가.

돌아올 때는 內海 쪽의 다카마츠(高松)공항에서 비행기에 올랐다. 인천공항까지 한 시간이었다. 영종도의 하늘이 떠날 때보다 더욱 높아져 있었다.●

여행단이 설정한 역사상의 인물은 시코쿠에 연고가 있는 두 사람. 하나는 일본의 근대화 혁명인 明治維新(명치유신)의 최대 공로자로 제2차 세계대전 후 다시 부각된 사카모토 료마(坂本龍馬·1835~1867). 또 한 사람은 임진왜란 때 일본에 포로로 잡혀 갔다가, 근세 일본 朱子學(주자학)의 開祖(개조)가 된 후지와라 세이카(藤原惺窩·1561~1619)에게 山門(산문)을 내려와 주자학자로 立身토록 결정적 자극과 도움을 준 조선조의 선비 姜沆(강항·1567~1618)이다.

인천공항에서 1시간30분 만에 내린 마쓰야마(松山)市는 봉건 영주의 城邑(성읍)으로 발전한 시코쿠 제일의 도시다. 공항에서부터 도시의 일각 산 위에 올라앉아 있는 일본 성곽의 날렵한 자태가 눈을 끌었다.

旅宿(여숙)으로 가는 길에, 일본의 定型(정형) 短詩(단시)인 하이쿠(俳句)에 혁신을 일으키고, 평이한 근대 산문 성립에 기여한 마사오카 시키(正岡子規·1867~1902)의 연고지에 들렀다가 마쓰야마城에 올랐다. 세토 內海의 섬들은 물론 서쪽으로 바다 건너 규슈 連山(연산)들의 스카이라인까지 들어오는 쾌청한 날씨, 요절한 천재 詩人 시키(子規)의 하이쿠 「마쓰야마구나, 가을보다 더 높은 천수각(天守閣)!」(松山や, 秋より 高き 天守閣)이 거기 있었다.

여행사는 투어의 중점을 사카모토 료마에 두고 있어 다음날 먼저 간 곳은 마쓰야마에서 남쪽으로 버스로 1시30분 거리에 있는 오즈(大洲)市. 壬辰倭亂(임진왜란)의 포로 선비 姜沆은 이곳에 丁酉再亂(정유재란)이 났던 1597년 동짓달부터 이듬해 6月, 오사카 옆의 후시미(伏見)로 이송될 때까지 약 7개월간 머물렀다.

姜沆은 「敵中見聞錄(적중견문록)」, 「난리를 겪은 사적」 등 일본에서의 견문을 남겼는데, 제자들이 看羊錄(간양록)으로 엮었다. 과거에 합격하여 벼슬이 형조와 공조의 佐郞(좌랑: 중앙부서 과장급)에 이르렀을 때 정유재란이 나서 호남지방에서 군량미 공급의 임무를 수행 중에 남원이 함락되자, 一家 형제와 妻族(처족)들과 함께 고향인 전남 영광에서 李舜臣(이순신) 함대에 합류하고자 바다로 들어갔다가, 倭의 수군에 붙들렸다. 그때가 1597년 9월, 對馬島(대마도)를 거쳐 시코쿠에 도착한 것은 10월 하순, 두 형과 妻父(처부)의 가족이 한 집에서 지냈다.

「看羊錄」은 이때의 고초를 다음과 같이 적고 있다.

〈5일(정월) 叔兄(숙형)의 딸 禮媛(예원)이 病死(병사)했다. 9일 仲兄(중형)의 아들 可喜(가희)도 병사했다. 그래서 형제가 짊어지고 나가서 물가에 묻었다. 우리 형제의 자녀 여섯 명 중에 세 명은(끌려 오다가) 바다에 빠져 죽었고, 두 명은 倭의 땅에서 죽었고, 작은 딸 하나만이 남았을 뿐이니, 참으로 山斗(산두: 이토정 아들인듯)의 이른바, 「무고한 너희를 죽게 만든 것이 오직 나의 죄라 / 백년토록 부끄럽고 원통해서 눈물 흐른다」 그대로이다. 가련하고 슬퍼서, 오히려 그들이 죽어서 아무것도 모르는 것이 부러울 따름이다〉

여행을 떠나기 전에 이 대목을 읽으면서, 임진왜란을 어제 일처럼 떠올리고 우리 민족이 너무 맺힌 데 없이 살아온 것만 같아, 정신을 회초리로 몰아치는 느낌이 오래 남아 있었다.

일행 25명을 태운 버스는 日人들이 세운 姜沆의 詩碑(시비) 앞에 우리를 풀어 놓았다. 詩碑 옆에는 姜沆의 간단한 사적을 오즈市와 연관해서 한글과 日文으로 적어 놓았다.

< 錦帳名朗落海東

絶程千里信便風

鳳城消息鯨濤外

鶴髮儀形蝶夢中

兩眼却慙同日月

一心猶記舊鴛鴻

江南芳草群鶯亂

有飛返寓公

금장의 명사가 해동(일본)에 떨어지니 / 머나먼 천리 길 풍편에 맡겼다오 / 봉성의 소식은 경해 밖에 아득한데 / 학발의 모습은 접몽 속에 있을 뿐 / 두 눈은 오히려 해와 달 보기 부끄러운데 / 한마음 아직도 옛 조정만 그리구나 / 강남이라 방초 속에 뭇 꾀꼬리 요란한데 / 우공을 돌려보낼 빠른 배 있을는지〉

이 詩는 「看羊錄」에 보인다. 이 무렵 오즈 근교의 出石寺(출석사)란 절에 들렀다가 예의로서 대하는 주지가 부채에 시를 청해 지어 준 것이다.

오즈 성터는 높이 80여m, 둘레 300m 정도 돼 보이는 포대처럼 돌출한 독뫼 위에 있었다. 城을 복원하느라 구조물들이 장막에 가려 있었고, 오르는 길은 막아 놓았다.

오즈 성터는 높이 80여m, 둘레 300m 정도 돼 보이는 포대처럼 돌출한 독뫼 위에 있었다. 城을 복원하느라 구조물들이 장막에 가려 있었고, 오르는 길은 막아 놓았다. 가이드가 관계자들에게 특청을 하여 성터에 오를 수 있었다. 「看羊錄」에 다음과 같이 있다.

〈오즈城은 높은 산 꼭대기에 의거하여 있고, 산 아래는 맑고 깊은 긴 강물이 달라 붙듯이 빙 둘러 흐른다. 언제나 빈 성에 올라 서쪽을 바라보고 통곡했다. 통곡을 하면 마음이 후련해졌고, 성을 내려왔다〉

오즈城 둘레를 흐르는 강은 히지(肱)江이다. 姜沆이 城에 올라 지은 五言詩에 『信美非吾土(아무리 아름다운들 내 땅 아니어라)』라고 했는데, 통곡하면서도 睡隱(수은: 姜沆의 호)의 눈물 속에 아름답게 보인 히지江의 물빛을 우리는 꼭 보고 싶었다. 강물은 넓지 않았다. 城 주위의 가파른 절벽 밑을 바짝 城의 해자처럼 흘렀는데, 하늘이 청명해선지 쪽빛 명주 한 폭으로 발아래를 감은 듯했다. 姜沆이 싫증을 느끼지 않았을 히지江을 성터 위에서 굽어보고 이번 여행의 보람을 절반은 얻은 느낌이었다.

점심시간이 한 시간쯤 남았는데 버스는 明治혁명의 영웅 사카모토의 출생 성장지인 고치(高知)를 향해 발길을 재촉했다. 시코쿠의 서북부에서 동남부로의 이동이다. 길은 섬을 남북 지역으로 가르는 표고 2000m급의 山峯(산봉)이 여럿 있는 시코쿠 산맥을 넘는 것이다. 네 시간쯤 걸렸다. 도중에 한 시간쯤 점심식사를 하느라 지체를 했다. 요기를 한 곳은 산맥 중턱의 식당, 直譯(직역)하면 「구름 위의 호텔」이란 이름만큼 날아갈 것 같은, 유리와 철골만의 건물이었다. 그 앞 오솔길에 나섰다가, 「사카모토 료마(坂本龍馬) 脫藩(탈번)의 길」이란 팻말을 발견했다.

료마는 東京에 가서 검도 수업을 하고 「劍의 達人」이 되어 故國(고국: 日本은 당시 봉건영지가 하나의 나라였다)에 돌아와 비슷한 또래의 하급 무사들과 혁명결사를 만들었다. 그는 칼의 전복력은 믿었다 해도, 그 같은 시골 구석의 작당이 大局(대국)을 열 것이라는 자신은 없었던 모양이다. 료마가 28세인 1862년 3월, 脫藩한다. 무사 신분에게 脫藩이란 태아가 탯줄을 끊는 것만큼의 변화와 충격을 주는 행위이다.

료마는 가정이 유복했다. 료마는 가족들에게도 알리지 않은 채, 보장되어 있는 신분과 활동공간의 밖으로 뛰쳐나왔다. 불확실한 미래를 향해 확실한 현재를 버렸던 것이다. 그리하여 료마는 당시로서는 구름을 잡는 것만큼이나 전망이 아득한, 유신혁명의 소용돌이에 몸을 던졌다.

료마는 우리 여행 코스와는 반대로 험준한 시코쿠 산맥을 南에서 北으로 도보로 넘어 지금의 에히메(愛媛) 쪽에서 규슈로 흘러갔다 하는데, 脫藩 이후 그의 서간문을 통해 연구자들이 알아낸 것은 침울했던 그가 명랑하고 활기찬 성격으로 바뀌었다는 것이다. 료마에게 脫藩은 구름과의 만남이었던 모양이다.

시코쿠 산맥을 넘은 버스는 고치(高知) 시내로 들어가 「사카모토 료마 역사관」 건물 앞에 섰다. 건물 앞에 료마의 밀랍인형이 서 있었다. 건물 안에는 료마의 일생이 주요 등장인물의 밀랍인형과 함께 중요 사건·계기 따라 전시되어 있다.

역사관 안에 늘어 서 있는 밀랍인형들이 풀어 헤칠 스토리는 명치유신史 그 자체이고 수십 권의 연구서와 대하소설 속에 있다.

사카모토 료마는 필자가 유심히 만난 최초의 일본 사람이다. 내가 처음 일본에 공부하러 갔을 때가 明治維新 100주년이 되는 연말이었다. 100주년을 기념하는 이벤트와 책이 쏟아지고 있던 것을 신문을 보고 느꼈지만, 일본말도 잘 못하던 필자가 알아본 것은 아니고, 어느 TV에선가 료마가 주인공인 大河史劇(대하사극)에 눈이 가게 되었다.

尊皇攘夷(존황양이: 천황을 떠받들고 서양 오랑캐를 배격하자는 주장. 명치유신 당시의 혁명 에너지의 원천이었던 구호)의 志士(지사)이자 당대 제일급의 검객이었던 사카모토 료마는, 서양의 문물을 적극적으로 받아들이자는 개명파인 도쿠가와 막부(德川 幕府: 당시 일본의 통치 주체)의 巨材(거재) 카츠 가이슈(勝海舟)를 소신에 따라 베어 버리려고 찾아갔다. 료마는 그를 맞아 준 카츠(勝)의 살기를 꺾는 담략과, 그 시절 어디에서도 들어보지 못한 일본을 둘러싼 大局을 꿰뚫는 정세관의 설파 앞에 悟道(오도)와도 같이 感電(감전), 그 자리에서 제자 입문을 하고 만다. 카츠 앞에 왈칵 엎드린 료마의 동작이 칼을 뽑으려는 同伴(동반) 검객의 氣(기)를 흩어버렸다.

오사카에서 교토로 가는 水路의 종점에 있는 여관에 료마가 사랑하는 여인이 있었다. 자기가 속했던 나라까지 뛰쳐나와 동분서주하던 그에게는 이 여관에 들를 때가 안식의 순간이다. 그날 밤 2층에서 료마는 동지와 담소 중이고, 설거지를 끝낸 애인 오료(お龍)는 계단 옆 김이 자욱한 욕탕에 몸을 담그고 있었다. 그녀는 어디서 찬바람이 스민다 싶어서 일어섰다가 살짝 열린 창문 틈으로 여관 앞 길바닥에 쫙 깔린 막부의 자객단이 어둠을 뚫고 두 눈에 들어왔다. 순간 오료는 욕조를 박찼다. 실오라기 하나 없는 알몸으로 계단을 뛰어올랐다. 위급을 고하는 오료의 몸에 김이 피어나고 있었다. 오료의 機轉(기전)과 타이밍으로 료마는 목숨을 건질 수 있었다.

이 같은 TV 대하극의 殘影(잔영)이, 日語사전을 찾아야 할 형편인데도 연전에 작고한 일본의 국민작가 시바 료타로의 대하소설 「龍馬가 간다」를 독파하게 만들었다.

뒤에 안 일이지만, 1966년까지 4년간 한 신문에 연재된 이 소설은 명치 100년을 염두에 두었던 듯한데 당시 40代의 작가 시바의 명성을 不動의 것으로 만든 역작이다. 엄밀한 사실 추적과 현장 답사를 딛고 선 다큐멘터리 같은 소설이다.

유신의 결정적 대목인 大政奉還(대정봉환:그때까지 도쿠가와 막부가 가졌던 통치권을 천황에게 되돌려 주는 것)을 성사시켜 놓고, 新정부 출범 전야에 33세 나이로 암살당한 료마는 이 소설 속에 다시 한 번 살아나 있다.

시바는 스스로도 얘기하지만, 역사 속에서 일을 해내는 사람의 사는 자세와 조건이 어떠한지를 이 소설은 그려 놓고 있다. 료마에 끌려 연구서나 역사물을 뒤적인 편이지만, 료마를 두고는 시바만 한 것은 없었다.

이 소설로 시바는 高揚期(고양기)의 일본 戰後(전후) 내셔널리즘을 향해 월드컵 때의 한국 축구응원단 「붉은 악마」 이상의 역할을 해냈다. 소설이 연재되던 1960년대는 일본이 소득 倍增(배증)을 내걸고 고도 성장의 사다리를 몇 계단씩 건너뛰던 시절이다. 트랜지스터 라디오를 들고 지구촌 구석구석을 누비던 일본 내셔널리즘의 첨병이라 할 상사원들이 모두 시바의 이 소설을 읽었다 한다.

거기에는 역사의 격동기를 맞이하여, 작은 연고와 鄕黨性(향당성)과 나무랄 수 없는 계산이 전부인 일상적 세계에서 뛰쳐나와, 큰 自我(자아)인 민족과 나라 앞에 청춘의 순정과 고양된 志氣(지기)를 불태운 인간상이 맥동하고 있다.

이는 지금 비록 영악하게 살아남았다 해도, 보통으로는 살고 싶지 않은 사람이었다면 한번쯤은 청춘의 어느 대목에서 뇌리를 스쳤을 인간상이다. 또 그런 인간형에 주목할 줄 모르는 민족은 죽은 민족이라 해야 할 것이다.

前近代(전근대)의 일본은 270여 제후들의 영지가 각각 하나의 나라인 봉건국가였다. 도쿠가와 막부는 제후들 중 제일의 수장으로 모양은 天皇(천황)으로부터 통치권을 위임받아 전국에 군림하는 형태이다.

250여 년간 별 탈 없던 막부체제는 西勢東漸(서세동점)의 세계사적 추세 속에, 1853년 미국의 페리 제독이 이끄는 함대가 東京灣(동경만)에 나타나 국교를 요구하면서부터 동요하기 시작했다. 尊皇攘夷의 외침이 한때 우리의 민주화 구호처럼, 젊은 사무라이들 가슴에 요원의 불길로 번져 갔고, 이는 바로 그때까지 정치적으로는 그림자일 뿐인 天皇을 나라의 중심에 두어야 한다는 「勤王論(근왕론)」과, 막부를 때려 엎어야 한다는 「討幕論(토막론)」의 혁명 에너지로 수렴되어 갔다.

討幕운동이 고조되면서 두각을 보인 것은 도쿠가와家와 인연이 먼 西南의 두 雄藩(웅번: 봉건영주의 나라)인 사쓰마(薩摩: 지금의 가고시마縣)와 조슈(長州: 지금의 야마구치縣)였다. 사카모토 료마가 역사에서 한 일은, 운동 속에서 서로 반목·질시하여 자리를 같이할 수 없는 두 藩과 그 대표들을 연합·악수하게 하여 討幕과 明治유신의 주축이 되는 동맹무력을 만들어 낸 것이다.

료마는 평균적인 일본인이 아니었다. 사무라이면서 사무라이 수준을 넘어서 있었다. 료마는 薩長(사쓰마-조슈) 두 웅번의 동맹무력이 결전의 순간을 기다리던 그 시점에서, 동맹무력을 정치적으로 딛고 선 채 無血혁명의 비전을 제시했고 성사시켰다. 도쿠가와 막부가 통치권을 天皇에게 되돌려 주는 大政奉還(대정봉환)이 그것이다.

료마는 검술의 달인이었지만 바다의 사나이였다. 료마의 짧은 일생은 마지막 수년간 바다와 혁명 사이의 왕복운동이었다.

幕末(막말) 유신기 일본 제일의 인물이라 일컬어지는 카츠(勝海舟)는 일본 해군의 원조이기도 하다. 이 카츠를 전속 스승으로 사숙할 수 있었던 행운으로 료마는 당시의 첨단기술인 해군술(동력선의 운항과 포술)을 습득할 수 있었고, 이를 바탕으로 해운과 해군을 겸하는 결사(海援隊·해원대)를 만들어 혁명운동의 손발로 하였다.

료마가 당시 흔했던 칼 찬 사무라이 志士들과 다른 점은, 격동기 역사 속에서 그가 가졌던 혁명적 비전의 先見性, 일견 돌출적인 그 비전을 현실에 접선시켜 구현해 내는 실천력, 그리고 그 수단의 非武斷性(비무단성)을 들 수 있다.

明治의 3大 元勳(원훈)이라는 사이고(西鄕隆盛), 오쿠보(大久保利通), 기토(木戶孝允) 등 어느 누구도 유신이 눈앞에 닥쳐온 거의 마지막 순간까지 倒幕(도막·막부 타도) 다음의 국가 모양에 대한 비전이 없었다. 사카모토 료마만이 共和制, 二院制의 비전을 가졌음이 그의 船中八策(선중팔책) 속에 드러나 있다. 이는 그가 암살되고 나서 明治정부가 그 벽두에 국가의 지도이념으로 발표한 「5개조 誓文(서문)」 속에 구현되어 있다.

필자가 일본의 明治유신에 관심을 갖는 이유는 크게 두 가지다. 하나는 같은 東아시아 문화권에 있었으면서 왜 일본만이 19세기 후반에 잽싸고 발빠른 근대화에 성공하였느냐이고, 또 하나는 근대화한 일본이 역사적·문화적 이웃을 침략하고, 軍閥(군벌) 독주와 軍國化의 길을 달려 패망으로 끝장난, 그 같은 국가전략의 차질의 원점이 어디인가, 그 정신사적 배경과 人的 계기가 明治국가의 출발점에 있는 것은 아닌가를 알아보고 싶었기 때문이다.

필자가 일본의 明治유신에 관심을 갖는 이유는 크게 두 가지다. 하나는 같은 東아시아 문화권에 있었으면서 왜 일본만이 19세기 후반에 잽싸고 발빠른 근대화에 성공하였느냐이고, 또 하나는 근대화한 일본이 역사적·문화적 이웃을 침략하고, 軍閥(군벌) 독주와 軍國化의 길을 달려 패망으로 끝장난, 그 같은 국가전략의 차질의 원점이 어디인가, 그 정신사적 배경과 人的 계기가 明治국가의 출발점에 있는 것은 아닌가를 알아보고 싶었기 때문이다. 後者에 관한 한 나는 료마의 퇴장에서 이유의 일단을 본다.

료마는 일본 역사상 예닐곱 명 내에 들어가는 大검호에 꼽히지만, 습격을 당해도 칼날로는 사람을 대하지 않았다. 칼등으로 상대의 공격력을 박탈할 뿐이었다. 유신 前夜(전야) 시대는 자기 확신 속에 예사로 칼바람을 정치의 수단으로 동원하는 세상이었다. 료마는 누구도 습격한 적이 없다. 아내였던 오료가 뒷날 『료마는 不斬(불참)의 자기 규율을 관철했다』고 증언하고 있다.

료마는 하급 무사 집안이지만 先代의 本家가 巨商이라 유족한 소년시절을 보냈다. 차남이라서 家業(가업)을 세습해야 하는 속박도 없었다. 구김살이나 비뚤어짐이나 콤플렉스와는 거리가 먼 인품이었다. 奔放不羈(분방불기)였다.

검도 수련은 료마의 경우 기능을 주입하는 교육이기보다는 잠자는 자질을 끄집어 내는 카리스마 교육이었던 것 같다. 그는 검도를 통해 시간을 전략·수단화하는 奧義(오의)를 터득했다 한다. 검도로 연마된 그릇과 감수성만으로, 별다른 학문 없이도, 카츠(勝)와의 만남 이후 카츠의 경륜과 비전의 정수 부분을 료마는 자기 것으로 할 수 있었다. 大政奉還 같은 아이디어, 카츠 주변에서 진작 들은 얘기지만, 기회의 성숙을 향한 기다림과, 스스로의 실천이 만들어 낸 상황을 가늠하고서 료마는 비전의 보따리를 끌른 것이다. 정치에서의 창조적 사업은 대강 이와 같을 것이다.

료마의 語錄(어록)에는 뒷날 韓·中·日 3國의 해군력을 모아 서양의 침략에 맞서 보겠다는 게 있었다. 不斬의 신조나 大政奉還의 非武斷性을 곁들여 생각하면 오랜 역사적 이웃을 침략하는 방향으로 국가전략을 개진하는 것을 료마가 살아 있었으면 방치하지는 않았을 것 같은 감이 든다. 일본은 그들의 전통 속에 있던 윤리 수준도 팽개치고 근대화와 동시에 벼락부자의 처세법을 답습했던 것이다.

역사적 隣邦(인방)을 침략하자니 일본은 아시아를 떠나겠다는 脫亞(탈아) 같은 논리 내지 국가전략이 필요했고, 脫亞는 바로 일본 아이덴티티의 약체화 내지 혼란을 불러와, 폭주의 제동장치를 스스로 버림으로서 패망에의 문을 열고 만 것을 일본 사람들은 생각해 본 적이 있을까.

일본에서는 일본의 국가전략이 빗나가기 시작한 것을 日러 전쟁 이후 혹은 英日 동맹이 파기되는 1920년 이후로 보려 드는데, 征韓論(정한론)이 일어나고 강화도 앞의 운양호 사건(1875)을 획책하던 明治 초기에 패망으로 가는 국가전략의 싹이 텄다는 것을 알아야 할 것이다.

일본 국가전략의 노선을 생각하면 역시 료마(龍馬) 생각이 난다. 료마처럼 구김살이 없고 콤플렉스가 없고 헌칠했던 一流들, 삶에 미련 없음을 증명해 보이는 것을 사무라이 자격의 첫째로 치는 武士道(무사도)에 투철했던 一流 지사들은 유신 전후의 격동 속에 모두 먼저 가 버렸다. 결정적일 때는 심부름이나 조역을 하던 二流, 三流의 지사들이 살아남아, 明治국가의 권력을 쥐게 되었다. 콤플렉스 많은 자들이 살아남았다. 대표적인 자로 이토 히로부미(伊藤博文)를 꼽을 수 있다.

일본 국가전략의 노선을 생각하면 역시 료마(龍馬) 생각이 난다. 료마처럼 구김살이 없고 콤플렉스가 없고 헌칠했던 一流들, 삶에 미련 없음을 증명해 보이는 것을 사무라이 자격의 첫째로 치는 武士道(무사도)에 투철했던 一流 지사들은 유신 전후의 격동 속에 모두 먼저 가 버렸다. 결정적일 때는 심부름이나 조역을 하던 二流, 三流의 지사들이 살아남아, 明治국가의 권력을 쥐게 되었다. 콤플렉스 많은 자들이 살아남았다. 대표적인 자로 이토 히로부미(伊藤博文)를 꼽을 수 있다. 농사꾼인 先親이 병졸 신분의 가문에 양자가 됨으로써, 소년 이토는 무사들을 따라다닐 기회가 생겼다. 싹싹하고 눈치 빠른 이토는 제일급의 志士들인 조슈 상급 무사들의 마음에 드는 심부름꾼이었다. 신분상승의 사다리를 잡고 싶었던 이토는 유행인 尊皇壤夷(존황양이)의 액션으로 스스로도 실적을 올려 志士임을 입증하고 싶었다.

그는 22세 때 두 가지 일을 저질렀다. 하나는 東京 시나가와의 영국공사관 방화사건 가담이고, 하나는 두 사람의 막부 측 인사 암살에 가담한 일이다.

일본의 한 평자(佐伯彰一, 「近代 日本의 自傳」, 中公文庫)는 젊은 날의 이토의 살해를 두고 「음산하고 잔혹했다」면서 「그의 테러 행위는 날조된 데마에 근거한 경거망동으로, 정치권력과 무관한 힘 없는 학자를 습격하여 참살한 것」이라 한다. 상대를 확인하기 위해 이토는 미리 방문하여 가르침을 청하는 비열한 책략을 썼다고도 한다. 흙발로 이웃의 안방에 들어와 공갈과 기만과 협박으로 조선의 국권을 침탈한 이토 수법의 원형이 이미 20代 초에 그 일단을 드러냈던 것이다.

유신을 향해 결정적인 일을 해놓고 그 前夜에 암살당한 사카모토 료마는 이토보다 여섯 살 위였다. 위에 든 평자는 이토 테러의 심리적 요인으로 「신분상의 열등감에 대한 보상 같은 것말고 찾기 어렵다」고 하고 있다.

혁명과업에 투신했으면서도 사람을 베지 않는 不斬과 非武斷性을 관철한 료마의 정신에 대비한다면, 신분적 열등감으로 힘 없는 학자나 비열한 수법으로 죽여 志士 반열에 올라 보려 했던 이토의 정신풍토는 너무도 대조적이지 않은가. 그런데 일류는 먼저 가고 이토의 무리들이 明治국가의 권력을 차지함으로써 일본은 놀라운 성공의 외양을 갖추는가 했는데, 패망의 씨를 잉태하고 말았던 것이다.

우리 시코쿠 여행 속에서는 조선의 姜沆과 일본의 사카모토 료마는 네 시간 정도의 시차로 인접해 있지만, 역사 속에서는 250여 년의 간격이 있다. 시코쿠의 土佐(토사: 고치市 일원의 옛 지명)에는 료마가 나서 자라, 멀리뛰기 위해 움츠렸던 젊은 날의 모든 것이 있다.

료마는 탈번하여 혁명 행각 속에 어디 가서 무슨 일이 벌어져도, 그때마다 土佐(토사)에 남아 있는 누님이나 형 등에게 편지를 띄웠다. 사랑하는 사람이 생겨도 그랬고, 死地를 탈출하는 활극을 통과해도 그랬다. 료마는 土佐에다 대고 자기를 일차적으로 표현하려 했다. 료마가 세상과 어떠한 교섭을 해도 삶의 앵커(닻)는 변함 없이 土佐에 박혀 있었다는 것을 알게 된다.

「看羊錄」을 보면, 姜沆이 시코쿠에 있었던 7개월간은 일생을 통해 최악의 골짜기였다. 어린 자식들이 영양실조와 병으로 눈앞에서 죽어 가도 손을 쓸 수 없는 정황에 있었다. 이루지 못하지만 탈출과 귀국이 궁리의 전부였다.

姜沆과 료마, 여행사가 우리 여행 속에 맺어 준 두 사람 사이지만, 검객 료마가 평생 관철했던 칼날로는 사람을 대하지 않는 不斬의 戒(계)에 주목하면서 나라가 다르고 250여 년의 간격이 있어도, 두 사람 사이엔 뭔지 서로 닿는 맥이 있을 것 같아 들춰보고 싶었다.

료마는 요즘도 일본에서 여론조사를 하면, 역사상 일본에 가장 공헌한 인물의 첫째로 꼽힌다. 그 다음으로 오다 노부나가(織田信長), 도쿠가와 이에야스(德川家康), 제2차 세계대전 후 인물인 다나카 가쿠에이(田中角榮), 요시다 시게루(吉田 茂) 등이 따른다. 료마가 역사에 이름을 남기게 된 정치·사회 활동의 기간은 28세 3월에 탈번하여 33세 11월의 생일날 암살될 때까지의 5년간이 전부다. 28세(1862)에 그는 시골 출신의 탈번 浪人(낭인)에 불과했다.

그가 유신 前夜의 격동 속에 발을 들여 놓게 된 것은 탈번한 그해 11월, 막부 말기, 유신기를 통해 일본 제일의 인물이라 일컬어진 카츠 가이슈(勝海舟)의 門人이 되고 나서부터이다. 카츠는 劍과 禪(선)과 蘭學(난학: 홀란드語 및 홀란드를 통해 들여온 서양 기술학)으로 단련된 막부의 直臣(직신)이다. 료마와 만났을 당시는 막부 해군의 요직에 있었다.

카츠는 훗날 좌담에서 밝히지만, 자기 칼의 칼집을 칼 손잡이와 묶어 놓아 칼을 찼으되 뺄 수 없게 했다 한다. 상대가 베려고 달려들어도 칼은 안 빼기로 작정하고 있었다. 카츠와 료마는 칼에 대한 자세가 서로 닮았다. 료마의 大政奉還이나 카츠의 江戶無血開城(에도무혈개성) 등 非武斷的 수법으로 국면 전개를 하려 든 발상의 원천에 이 같은 자세가 있었던 것이다.

카츠가 20代에 홀란드語를 공부할 때, 너무 가난하여 사전을 살 수 없어 돈을 주기로 하고 사전을 빌려 6개월에 걸려 사전을 베겼다고 한다. 그러고 나서도 돈이 없어 사전을 6개월 더 빌려 또 한 권 베껴 팔아서, 사전 빌린 값을 내고 남겨서 공부에 보탰다는 얘기는 유명하다.

료마는 1~2년간의 빠른 시간에 열두 살 위의 스승인 카츠로부터 해군술을 습득하고, 카츠의 開明지식과 안목과 경륜을 몸으로 익히고, 카츠의 정치인맥에 깊숙이 파고 들어, 제자이면서 동지가 되어 維新 回天(회천) 작업에서 역할분담을 하게까지 되었다.

이렇다 할 공부가 없는 료마가 카츠를 통해 알게 된 인물 중에 朱子學者로서 明治유신에 큰 영향을 끼쳤다는 요코이 쇼난(橫井 小楠·1809~1869)이란 사람이 있다.

료마의 스승인 카츠가 세상에 겁나는 인물 두 사람으로 주자학자인 요코이와 사쓰마 출신의 혁명 선봉장인 사이고 다카모리(西鄕隆盛)를 꼽았다. 명치유신은 한마디로 覇者(패자)인 막부의 권력을 王者(왕자)인 天皇에게 돌려주는 것이었다. 그것은 어디까지나 儒者(유자)적이고, 宋學(송학)적인 발상이었다.

그런데 이 요코이는 退溪(퇴계)학자였다. 그는 규슈지방에서 李退溪에 깊이 경도했던 오쓰카 타이노(大塚 退野·1677~1750)의 도통을 이어받는 주자학자로서 退溪를 「古今에 절무한 眞儒(진유)」라 하고 중국 明나라의 薛文靖(설문정)보다 위이며 朱子(주자) 이래의 제일인자라 했다.

일본은 유신 이후 富國强兵(부국강병)을 절대의 과제로 하여 서양화를 서둘렀다. 요코이도 그때의 일반 지식인처럼 동양의 도덕과 서양의 기술을 아우른다는 東道西器(동도서기)를 지향하지만, 유신 전야 서양으로 유학 가는 조카에게 「어찌 富國에 그치겠느냐, 어찌 强兵에 그치겠느냐, 仁義(인의)를 四海에 펼 뿐이다」(勝部眞長, 「勝海舟」, PHP, p.538)고 했다는 것이다.

日本은 유신을 하고서 그 국가전략이 王道보다는 覇道(패도)의 길을 가게 되는데 「요코이가 유신 다음해에 국수주의자들에게 암살되지 않았다면」이란 아쉬움이 일본을 위해서 남는다.

요코이를 료마가 찾아가는 것은 탈번 후 2년 가량이 지난 30세 때이다. 불우한 경우를 만나 규슈에 칩거 중인 요코이에게 사이가 돈독했던 카츠가 용돈을 보내면서 료마에게 시킨 것이다. 료마에의 훈도가 기대되었을 것이다. 요코이가 료마에게 준 기록에 남아 있는 말은 『亂臣賊子(난신적자)가 되지 말라』이다.

료마가 중요한 역할을 한 大政奉還 같은 것이 요코이의 사상적 감화 속에 있을 것을 짐작할 수 있다.

일본 주자학의 開祖인 후지와라 세이카(1561~1619)가 승려의 입장에서 朱子學에 눈뜨고, 전향을 생각하게 되는 계기는, 임진왜란 2년 전인 1590년 일본에 간 황윤길·김성일 사절단의 서장관이었던 許筬(허성: 홍길동전 저자 許筠의 형)을 교토(京都)의 大德寺에서 만나고서부터다.

退溪의 손자 제자뻘인 許筬(스승은 退溪의 제자 柳希春)이 그 학식에 깊이 감복하여 접근한 후지와라에게 알려준 것은 朱子學 중에서도 退溪學이었다.

왜란에 포로가 된 姜沆이 시코쿠의 오즈에서 오사카 옆의 후시미(伏見)로 옮겨, 승려 후지와라가 승복을 벗고 주자학자가 되도록 결정적 자극을 주고 그 절차를 도와준 것은 1598~1599년이었다.

姜沆의 도움을 받은 후지와라가 일본 최초로 주자학자로 入身하였다. 17세기 초에 시작된 일본의 주자학은 새로운 유학이 시작됐다는 정도가 아니고, 불교적 思惟(사유)에 빠져 있던 일본에 드디어 그들이 얘기하는 「학문」이라는 것이 시작됐다는 것을 의미한다. 이후 규슈지역의 退溪학맥을 오쓰카(大塚)가 열어, 그 학맥에서 요코이가 나오고 이 요코이의 사상적 감화를 료마가 받았던 것이다.

우리 여행 속에서 姜沆과 료마는 일견 남남인 것 같아도 정신의 맥은 닿는 것이 있었다.

마지막 날의 旅宿 고토산카쿠(琴參閣)는 급수가 있어 보이는 온천여관이었다. 부근에 항해의 안전을 기원하는 것으로 유명한 큰 神社가 있어, 바닷길을 가는 사람들과 가족들이 많이 찾는 모양이다.

여기에 특별히 언급하는 것은 이 여관의 오카미(御女將: 여관 운영의 실무총책의 호칭)씨의 擧措動作(거조동작)에 주목했기 때문이다.

저녁식사는 조촐했지만 일본풍의 연회방식이었다. 다다미 40~50장 되어 보이는 방에 양 벽을 등지고 줄지어 마주 앉아 작은 독상을 받는 식이다. 시작에 앞서 오카미가 두 줄의 머리부분 앞자리에 등장하여, 무릎 꿇고 일행에게 절을 하고서는, 두 손을 가지런히 무릎 위에 모으고 조용히 그러나 또렷하게 환영의 인사말을 하였다. 은은한 회색 기모노, 무늬 있는 비단과 조인 듯한 오비(기모노의 넓은 띠)가 50代 중반으로 보이는 그녀의 기품을 떠받쳤다.

단정하고, 조심스러워하고, 상대의 뜻을 받아들이려는 것 같은 다소곳함, 그러면서 손님의 반응에 신경을 집중하는 집념스런 표정이 거기 있었다. 우리 일행이 특별한 손님은 아니었고, 특별한 의식을 요청한 것도 아니었지만 여관 전체의 지극정성을 느끼게 하는 것이었다. 이 오카미에 드러나 있는 일본의 평균적인 생활인의 거조가 退溪學에 연원하는 것임을 지적해 논 연구들이 있다.

『闇齊(암제)의 가르침이 일본인들에게 서서히 침투한 결과 日本人들이 흔히 있는 일상 다반사나 사소한 일을 열심히 전심전력을 기울여 수행하게 되었다. 이는 오늘 일지라도 외국인에게는 인상적인 것이다』(Herman Ooms, 「德川 이데오로기」, 페리칸社, 東京, p.343)

이 인용문에 나오는 「闇齊」란 야마자키 안자이(山崎闇齊·1618~1682)인데 근세 일본의 최대 최고의 주자학자로서 오늘날 일본인들의 성격, 혹은 윤리적 자세(에토스)나 규범의식 형성에 커다란 역할을 한 것으로 평가받는 사람이다. 그는 退溪學을 통한 주자학자였다. 『아마도 에도시대(德川 막부시대) 300년을 통해 안자이만큼 깊이 退溪를 연구한 자는 따로 유가 없을 것이다』(阿部吉雄, 「日本朱子學과 朝鮮」, 東京大學出版部)는 얘기를 듣는다.

안자이는 退溪가 친지나 제자들에게 보낸 편지를 자기반성의 재료로 하고자 모은 문집인 「自省錄(자성록)」을 읽고 깊이 감격했다 한다. 退溪學에서 안자이가 가장 적극적으로 받아들인 敎說(교설)은 敬(경)이다. 退溪를 「敬철학자」라 하는 것은 잘 알려져 있다.

68세의 노학자 退溪가, 16세에 임금이 된 소년왕 宣祖(17세 때)의 교육을 위해 지어 바친 책이 「聖學十圖(성학십도)」이다. 退溪의 대표작으로 꼽힌다. 退溪의 가르침은 「聖學十圖」 속에서 敬을 위주로 하여, 敬을 관건적 수단으로 하여 짜여 있다(이광호譯, 「성학십도」, 홍익출판사).

일본인들은 退溪學 중에서 형이상적인 理氣(이기)의 哲理(철리)보다는 실천윤리의 學 쪽에 전폭적인 경도를 하였고, 그 핵심 敎說은 모든 행위의 주체인 마음을 바로잡는 수단으로서의 敬이었다.

敬을 그들은 일심의 主宰(주재)라 하고 억제, 신중, 경의, 세심, 집중, 자제, 삼가함으로 이해했다. 일본의 안자이는 주자학을 일본화하여 退溪의 중심 敎說인 敬을 그들의 토속신앙인 神道(신도)이론에 접합시켜, 대중교육을 위해 敬을 중무장시켰다. 일본의 경우 주자학은 한국처럼 士大夫나 士大夫 후보생을 향해 說해진 것은 아니었고, 대상은 도시의 상인이나 농민 등 서민대중이었다. 우리가 旅宿 고토산카쿠에서 본 오카미의 擧措(거조)동작은 그렇게 하여 있게 된 것이리라.

필자가 일본 유학 초기에 발견하게 된 日本人 이미지는 회사 사무원이나 조직 요원으로 했으면 딱 좋겠다는 느낌이었다. 신중함, 자제적 분위기, 참아낼 것 같은 느낌, 집중, 대상에의 수용적 자세 등 비즈니스의 일선이나 교육현장이나 연구실에서 보게 되는 평균적 日本人들의 에토스이다. 일본인들의 이 같은 자세가 그들의 고도성장, 선진경제, 하이테크를 가능케 하고 떠받치고 있는 자세라는 것에 눈감을 수는 없다.

그 같은 자세의 원천에 일본의 주자학자들이 받아들인 退溪의 敬의 敎說이 있었음을 알게 되면서 깊은 사념에 빠져 든다.

17세의 소년왕 宣祖를 교육하기 위해 만들어진 「聖學十圖」의 중심개념인 敬은 動(동), 靜(정)에 걸쳐 만사에 마음이 주인일 수 있도록 늘 깨어 있고, 신중하고 조심하고, 삼갈 것을 요구한다.

敬의 자세를 비유하는 표현으로, 「헛발 딛기 쉬운 개미둑 사이로 말을 달리듯」, 「조심하고 두려워하기를, 깊은 못에 임하듯이, 얇은 얼음을 밟듯이」, 「다음 순간이라도 방문할 귀빈을 기다리듯이」, 「가장자리까지 물이 가득한 항아리를 두 손으로 떠받치듯이」 등이 있다.

17세기를 살다 간 일본의 야마자키 안자이에게는 봉건영주나 막부의 요인들, 그리고 일본 神道나 유학에 걸쳐 사상가이자 교육자가 된 사람 중에 뛰어난 제자들이 많았다. 이들을 통해 안자이가 그의 성격도 작용하여 거의 종교차원에서 윤리적 명령처럼 敬의 敎說을 일본의 서민대중에게 거의 제2차 세계대전 직전까지 긴 시간 스며들게 하였던 것이다.

일하고 있는 평균적 일본인의 인상을 표현하는 말로 「마지메(眞面目)」와 「키쪼오멘(帳面)」을 들 수 있을 것이다. 우리말로 대응어를 찾기 어렵다. 굳이 사전을 찾으면 마지메는 진정·진지함·착실함·성실함이고, 키쪼오멘은 착실하고 꼼꼼함이다. 평균적으로 마지메하고 키쪼오멘한 인간집단이 고도첨단 기술, 하이테크를 떠받치기에 안성맞춤인 것은 긴 말이 필요 없을 것이다.

1420년, 안자이가 활약할 때보다 200년이 앞선 세종대왕 즉위 직후, 왜구를 치기 위해 對馬島를 정벌했던 다음해에 일본에 正使(정사)로 갔던 宋希璟(송희경)이 일본 기행문(「老松堂日本行錄」, 宋希璟著, 岩波文庫, 1987)을 남겼다. 일본 사학자들이 그 시대의 일본 사회상을 아는 사료로 많이 사용하고 있다.

여기에는 이런 구절이 있다.

『니시노미야(西宮)를 지나면서

여기저기 神社, 여기저기에 절, 사람들은 노는 손이 많고 농부는 적다. 밭 갈고 땅 파는 데 바빠 다른 겨를이 없다고 하지만, 연속 들리는 굶은 사람들의 밥 구걸하는 소리― 일본은 사람이 많다. 또 굶는 사람이 많고, 또 질병이 많다. 여기저기 길가에 모여 앉아, 길 가는 사람을 만나면 바로 돈을 구걸한다』

일벌레인 일본 사람들도 시대를 거슬러 올라가면 일은 하지 않고, 빈둥빈둥 놀면서 여기저기 모여 앉아 지나는 길손에게 손이나 벌리던 그런 시대도 있었던 모양이다.

15세기의 이들과 오늘 하이테크의 현장에서 마지메하고 키쪼오멘하게 뛰고 있는 하이테크의 전사들 사이에 일본 사람들이 소화한 退溪의 敬의 敎說이 있었던 것이다.

나라가 망했다고 朱子學도 退溪學도 모두 버리고 그와 함께 人性교육도 버린 우리 근대교육이 머리에서 떠나지 않았다.

우리 선조들이 보편정신의 頂上에 올라 캐고 담은 보석을 우리는 제대로 활용도 못 하고 팽개쳤고, 이웃 일본은 맵시 있게 낚아채어 오늘의 자기를 만드는 데 십분 활용한 게 아닌가.

돌아올 때는 內海 쪽의 다카마츠(高松)공항에서 비행기에 올랐다. 인천공항까지 한 시간이었다. 영종도의 하늘이 떠날 때보다 더욱 높아져 있었다.●