1950년 봄부터 실시된 농지개혁은 근대 한국의 가장 획기적인 사회혁명이었다. 그리고 그것은 이승만의 일생의 정치이념인 평민주의 정치의 핵심 과제였다. 이승만은 올리버에게 보낸 편지에서도 “정부가 수립되면 제일 먼저 토지개혁법이 제정될 것”이라고 썼다.

이승만 정부의 농지개혁의 목표는 소작농을 자작농으로 만들고 지주는 산업 자본가로 육성하여 농업과 공업을 함께 발전시키는 것이었다. 이승만이 토지개혁법을 서둔 데에는 농민들을 공산당의 선전으로부터 보호하기 위한 정치적 목적도 있었다.

농지개혁법이 만들어지기까지는 우여곡절이 있었다. 정부는 1949년 2월5일에 농지개혁법안을 국회에 제출했다. 그러나 국회는 산업위원회가 마련한 별도의 법안을 3월10일에 본회의에 상정했다. 농지개혁법은 4월27일에 국회를 통과했으나 졸속심의로 모순점이 많아 국회로 반송되었다가 6월21일에야 공포되었다.

이승만은 농지개혁법을 국회에서 심의하는 동안 4월22일부터 1주일 동안 지방을 순시했다.

농지개혁법 개정안은 1950년 2월2일에야 국회를 통과했다. 이승만은 농지개혁법이 개정되고 시행령을 제정하기 전부터 농지개혁의 실시를 서둘렀다.

1. 農地改革法案이 만들어지기까지

1950년 봄부터 실시된 농지개혁은 한국사회가 봉건적 신분사회에서 근대적 시민사회로 전환하는 역사적인 사업이었다. 그리고 그 사업의 기초 설계자이자 실행의 견인차 역할을 한 사람이 다름 아닌 대통령 이승만이었다. 농지개혁을 시작할 당시의 농림부 장관 윤영선(尹永善)은 “춘경기(春耕期)가 촉박했으므로 추진상 불소한 곤란이 있었으나 만난을 배제하고 단행하라는 대통령 각하의 유시를 받들어 정부로서는 최선을 다하여 실행 단계에 돌입하게 된 것이다”라고 기술했다.1)

1950년 봄부터 실시된 농지개혁은 한국사회가 봉건적 신분사회에서 근대적 시민사회로 전환하는 역사적인 사업이었다. 그리고 그 사업의 기초 설계자이자 실행의 견인차 역할을 한 사람이 다름 아닌 대통령 이승만이었다. 농지개혁을 시작할 당시의 농림부 장관 윤영선(尹永善)은 “춘경기(春耕期)가 촉박했으므로 추진상 불소한 곤란이 있었으나 만난을 배제하고 단행하라는 대통령 각하의 유시를 받들어 정부로서는 최선을 다하여 실행 단계에 돌입하게 된 것이다”라고 기술했다.1)

토지개혁은 이승만의 젊은 시절부터 견지해 온 정치이념인 평민주의 구현의 핵심 과제였다. 앞에서 본 바와 같이 1946년 2월에 민주의원 의장으로서 발표한 ‘과도정부 당면정책 33항’은 일본인이나 반역자들의 재산을 전부 몰수하여 국유로 할 것과 모든 몰수 토지를 농민에게 분배할 것을 천명했는데, 이 ‘당면정책’은 그대로 민주의원의 ‘임시정책대강’으로 채택되었다(《月刊朝鮮》2011년 4월호, <非常國民會議와 大韓國民代表民主議院> 참조).

그리고 1948년 3월에 미군정부가 5·10선거를 앞두고 급작스럽게 귀속농지(일본인들이 소유했던 농지)를 그 소작인들에게 불하하자 이승만은 3월20일에 올리버(Robert T. Oliver)에게 보낸 편지에서 그것은 머지않아 수립될 한국정부가 할 일이라고 크게 반발하면서, “우리 정부가 수립되면 토지개혁법이 제일 먼저 제정될 것”이라고 자신의 결심을 토로했다(《月刊朝鮮》2012년 6월호, <單獨政府수립이냐 南北協商이냐> 참조).

또한 국무총리의 국회인준에 이어 재무, 법무, 농림, 교통 4부의 장관 인사를 발표한 직후인 8월4일에 올리버에게 보낸 편지에서는 ‘한국 공산주의자’인 조봉암(曺奉岩)을 농림부 장관으로 임명한 것은 “농민들을 장악하기 위해서”라고 솔직하게 속내를 드러내 보이기도 했다(《月刊朝鮮》2012년 11월호, <大韓民國 건국의 여섯가지 기초> 참조).

憲法에 의거하여 農地改革法 제정할 것

국회의 요청에 따라 1948년 9월30일에 국회에서 이승만의 시정연설이 있었다. 국무총리 이범석(李範奭)이 대독했는데, 이 연설에서 이승만은 헌법 조항에 따라 토지개혁법을 제정하여 시행하겠다고 다음과 같이 말했다.

“민생문제 해결에 있어서 항상 나의 가슴을 아프게 하는 것은 농민과 노동자의 생활향상의 염원이니, 정부는 농민과 노동자의 생활향상을 위하여 시급한 대책이 있을 것입니다. 전자에 있어서는 헌법의 조항에 의거하여 앞으로 토지개혁법이 제정 시행될 것이니, 토지개혁의 기본목표는 전제적(專制的), 자본제적 토지제도의 모순을 제거하여 농가 경제의 자주성을 부여함으로써 토지생산력의 증강과 농촌문화의 발전 기여에 지향될 것인 고로, 먼저 소작제도를 철폐하여 경자유기전(耕者有其田)의 원칙을 확립할 것이나, 농민대중의 원하는 바에 의하여 정부는 균등한 농지를 적당한 가격 또는 현물 보상의 방식으로써 농민에게 분배할 것입니다.…”2)

農村 부락의 머슴방이 農地改革法案 起草의 産室

이승만은 정부수립 선포식이 끝나자마자 농지개혁법의 제정을 다그쳤다. 그리하여 농림부 직제가 공포되기도 전인 1948년 9월7일에 농지개혁법 기초위원회가 발족했는데, 위원장은 농림부 장관 조봉암, 부위원장은 기획처장 이순탁(李順鐸)과 농림부 차관 강정택(姜鋌澤), 그리고 위원은 갓 발령받은 농림부 농지국장 강진국(姜辰國)과 지정과장 윤택중(尹澤重), 분배과장 배기철(裵基澈), 사정과장 안창수(安昌洙) 세 담당과장들이었다.3)

법안기초에 착수는 하였으나 참고자료도 아쉽고 각종 통계도 신빙성이 희박하여 필요한 자료를 농촌으로부터 직접 수집해야 할 형편이었다. 초안을 기초했던 강진국은 “농촌 부락의 머슴방이 농지개혁법안 기초의 산실이었다.… 민국정부 수립 후에도 좌익분자가 농촌지대에 많이 묻혀 있다고 짐작했던 까닭에 중앙 관리가 왔다면 경계하고 함구하리라는 예감에서 신문기자를 가장했다”라고 썼다.4)

농림부가 자료수집으로 시일을 끌자 1949년 봄갈이까지 농지개혁을 실시한다고 공언하고 있던 이승만은 11월 중순에 조봉암을 불러 불호령을 내렸다. 이승만이 격노한 것은 농지개혁 계획이 늦어지면서 신문지상에 지주와 소작인 사이의 분쟁이 보도되고 있었기 때문이다.

농림부의 농지개혁법 시안은 이렇게 쫓기는 상황 속에서 11월19일과 20일 이틀 동안 강진국의 집에서 강진국과 세 담당과장이 꼬박 이틀 밤을 새워 만들었다. 이 시안을 다시 강진국과 차관 강정택이 머리를 맞대고 이틀 재검토했다. 초안을 들고 가서 조봉암에게 보고하자 조봉암은 내용을 읽어보지도 않고 “소작인이 잘된다지만 지주도 살아야 할 것 아니오”라고 말했다고 한다. 5)

이렇게 성안한 농림부 초안은 11월22일과 23일 이틀 동안 긴급 소집된 각도 농업경제과장회의에 상정되었다. 지방의 행정 경험이 많은 이들의 초안에 대한 검토와 비판을 받는 공청회인 동시에 중앙정부가 농지개혁에 대한 구체적인 태도를 밝혀 범국민적인 여론과 비판을 받아보겠다는 생각에서였다.6) 뿐만 아니라 정부가 농지개혁을 서두르고 있다는 것을 알림으로써 좌익의 공세를 막고 소작인들을 괴롭히고 있는 지주들의 농지 방매를 중단시키겠다는 의도도 있었을 것이다.

11월24일자 신문들은 농림부의 농지개혁법 시안 전문을 크게 보도하고 사설로 그 실시를 촉구했다. 7)

李承晩이 방송연설로 토지개혁 필요성 강조

이승만은 12월4일에 서울중앙방송국을 통하여 ‘토지개혁문제’라는 제목으로 라디오 연설을 했다. 이 방송은 해방 이후 가장 큰 국민적 관심사인 농지개혁에 대한 이승만의 생각을 종합하여 밝힌 것이어서 자세히 톺아볼 가치가 있다.

“이 단계에 제일 중대히 여기는 문제는 두 가지입니다. 첫째로 잃은 독립을 찾아서 우리 강토를 회복하자는 것이요, 둘째는 강토를 회복해 가지고 참주인들에게 내어 맡기자는 것입니다. 천하에 주인 없는 물건은 없는 것이니, 나라마다 다 각각 제 강토가 있어서 그 강토의 주인 노릇을 하는 것입니다.”

이렇게 서두를 꺼낸 이승만은 이어 지금은 다행히 천우신조로 우선 이남이라도 우리가 국권을 회복해서 국회를 세우고 정부를 조직해 놓았으니, 우리가 다시 이 나라의 참주인 노릇을 하게 되었다고 말하고, 지금까지의 인간 불평등의 기원을 토지제도의 모순점을 들어 설명했다.

“그러나 이것은 국제상 관계만을 말하는 것이요, 국내 정형으로 말하면 이 나라 토지를 아직도 근본 주인이 다 차지하게 된 것은 아닙니다. 원래 하나님이 세상을 창조하실 적에 양반과 상놈을 구별하거나 부자와 빈민을 인(印)쳐서 낸 것이 아닙니다. 모든 사람이 다 동등으로 천연적 복리를 누리게 한 것인데, 그중에서 지혜도 있고 능력도 있는 사람들이 모든 재원을 욕심껏 점령하여 사유물을 만들어 자자손손이 유전해서 필경은 몇몇 사람의 소유물로 인정을 받게 된 고로, 인군 된 이는 그 나라가 다 자기 사유물이라 하였으며 세가(勢家)와 부자들은 광전옥토(廣田沃土)를 다 자기들의 물건으로 만들었으므로, 대다수 민중은 남의 세상에 부쳐서 남을 위하여 사는 것으로 알게 되었나니, 그 결과를 보면 실상 그 나라 주인 되는 대중인민은 거의 소유권을 다 잃어버리고 몇몇 사람들이 주인이 되어 복리를 독점하게 된 것입니다. 이 중에서 몇천 년을 지내오고 보니 이것이 자연 법이 되고 습관이 되어서 천지에 떳떳한 이치로 알기에 이른 것입니다. 그래서 부자는 대대로 부자요 양반은 대대로 양반으로 지냈으니, 이와 같이 불공평하고 부조리한 일은 다시없을 것입니다. 지금 우리가 주장하는 민주정체의 주의는 반상(班常)이라 귀천이라 하는 등분이 다 없고 모든 인민이 평등 자유로 천연한 복리를 다 같이 누리게 하는 것입니다. 이 주장을 세우기 위하여 그 근본적 병통을 먼저 교정하여야만 모든 폐단이 차서로 바로잡힐 것이므로, 토지개혁법이 유일한 근본적 해결책이라는 것입니다.”

이승만은 이처럼 “민주정치의 기본 이념인 평등주의를 구현하는 유일한 근본적 해결책은 토지개혁”이라고 강조했다.

成案 중인 土地改革法案 자세히 설명

이승만은 자신이 1946년 2월에 발표한 ‘과도정부 당면정책’에서 토지개혁 문제를 제의함에 따라 그것이 우리나라 경제정책의 가장 중요한 과제가 되었다고 말하고, “토지분배에 대한 계획도 상당한 법안이 구성되고 있으므로 조만간 국회에 제출될 것”이라고 말했다. 그는 농지개혁법의 기본뼈대를 조근조근 설명했다.

“우리나라에 소위 국유지라는 농토와 적산토지를 합하여 다 민유지로 분배시킬 것인데, 땅 없는 농민들에게 넉넉히 나누어서 작농하게 하되 그 땅을 그저 내주는 것이 아니고 적당한 가격을 정하여 매년 얼마씩 정부에 보상하기로 약조를 정하고 팔게 할지니, 보상하는 조리와 몇 해 만에 다 갚는다는 등 세절목은 다 국법으로 정하게 될 것이니, 미리 말할 수 없으나 대체로 말하자면 농민이 그 땅에서 자농하여 묵히는 땅이 없고 그 소출미곡으로 가족의 1년 계량(計糧)을 제하고는 여유를 팔아서 돈으로 바치거나 미곡을 대신하여 몇 해 만에 다 완납한 후에는 정부에서 문서를 주어서 영구히 농민의 사유지로 만들 것이니, 이것이 즉 우리 정부에서 주장하는 토지개혁책의 요점이요 모든 농민은 이대로 되기를 바라며 또한 노력할 것입니다.”

이승만은 이어 대지주 소유토지의 처리 문제를 설득력 있게 설명했다.

“다소간 문제되는 것은 소위 대지주의 소속인 큰 농지에 관한 것입니다. 이 대지주들로 말하면 혹은 몇 대 조상 적부터 유전하여 내려오는 소유지도 있고 또 혹은 돈을 주고 사서 차지한 토지도 있는 것이니, 이상에 말한 바 공공한 천연적 재원을 부자들이 사유로 만들었다는 것은 몇천 년 전에 시작이 잘못되었다는 말이요 중간에 와서 무슨 방식으로든지 소유권을 가지게 된 것은 누구나 인정치 않을 수 없는 것이니, 이 대지주들의 땅을 무조건하고 몰수한다는 것은 법리도 아니요 공의도 아닐 것이므로 이 지주들의 소유권은 인정할 뿐만 아니라 국법으로 보호하는 것이 민주주의의 피할 수 없는 사실입니다. 그러나 이 지주들의 소유권만 존중히 여겨서 그냥 방임할 수는 없을 것이니, 이 지주들이 각각 자기 소유지를 자기가 경작하지 못하고 농민을 시켜서 경작케 하여 소출을 지주에게 바쳐서 지주는 일 아니 하고 편안히 앉아서 대대로 부유히 살게 되며 혹 심한 자는 도조(賭租·남의 농지를 부치고 그 세로 해마다 내는 곡식)를 높여서 경작인이 먹고살 것도 부족하게 만들어서 평생 노력한 것이 간신히 생명이나 부지하고 남 잘살게만 만들어주고 있으니, 그 결과를 해석하여 보면 즉 노예나 우마의 생명과 별로 다를 것이 없게 되니, 이것은 경제발전에만 손해가 아니라 인류상 도의에 크게 위반되는 것입니다. 이것은 우리나라뿐이 아니요 다른 나라에도 기왕에는 다 이와 같은 제도가 있었으며, 어떤 나라에서는 이보다 더 심하게 해서 소작인은 그 가족과 육축까지 그 토지에 속해서 토지매매할 적에 같이 끼워서 사고팔게 만들었던 것인데, 우리나라에서는 이와 같은 제도가 없었으나 고대에 문명이 진보되기 전에 다 동일한 폐단을 가졌던 것입니다.”

공산주의 국가의 土地改革을 비판

이승만은 근대국가의 토지제도의 변화를, 특히 공산주의 국가의 토지제도의 모순점을 예리하게 지적했다.

“근대에 와서 민주정체가 생기며 이것이 다 삭제된 것인데, 어떤 민주정체하는 나라에서들은 아직도 토지분배를 실시치 못하여 대지주들이 넓은 땅을 가지고 있는 곳이 많으나, 이것은 그 나라의 토지가 넓고 사람이 적어서 이와 같이 하고도 넉넉히 살 수 있는 고로 아직 방임하고 지내는 것이며, 공산제도를 행하는 나라에서는 지주의 땅을 건몰(乾沒·관청에서 몰수함)해서 소작인에게 나누어준다 하나 실상은 농민에게 주는 것이 아니요 농민들에게 맡겨서 경작하게 하고 그 땅은 정부에서 차지하고 있으므로 그 실상을 말하자면 공산제도가 토지를 인민에게 분배하는 것이 아니라 정부에서 빼앗아서 정부가 대지주가 되고 농민들은 다 소작인으로 경작해서 정부에 바치기만 할 뿐이니, 부유한 대지주에게 세를 물고 얻어 경작하느니보다 정부의 땅을 얻어서 경작하는 것이 더욱 자유롭지 못하고 속박을 받는 것이니, 전에는 부호의 노예 되던 것이 지금은 정부의 노예가 된다면 경제상 이해에 무슨 차별이 있으며 농민생활에 아무 도움도 없을 것입니다.”

이러한 문제점은 1946년 3월에 전격적으로 단행한 북한의 토지개혁에서도 그대로 드러나고 있었다. 북한의 ‘토지개혁법령’ 제5조는 “몰수한 토지 전부는 농민에게 무상으로 영원히 양여한다”라고 하면서도, 제10조는 “농민에게 분여된 토지는 매매치 못하며, 소작 주지 못하며, 저당하지 못한다”라고 못박고 있어서 분배받은 토지에 대한 권리는 소유권이 아니라 경작권에 지나지 않는 것임을 알 수 있다. 그러고도 또 1946년 6월에 공포한 ‘북조선 현물세령’에 따라 농민들은 수확량의 25%를 농업현물세로 납부해야 했다. 8)

土地와 勞動과 資本이 서로 충돌하지 말고 도와야

이승만은 정부가 입안하고 있는 농지개혁법의 내용을 자세히 설명하고 나서, 자본가를 없애야 된다는 공산주의자들의 주장을 이론적으로 반박했다.

“공산주의자들의 토지개혁책이라는 것이 우리와 같지 아니한 외에 또 한 가지 우리와 같지 아니한 것은 소위 자본주의라는 문제입니다. 그 사람들의 말은 토지분배로 많은 경쟁력을 공평히 조정하기에 부족한 모든 금융과 각종 재산을 다 평균히 분배해서 자본가가 없게 만들어야 한다 하나니, 우리 주의는 이와 상반되는 것입니다. 우리는 자본가가 있어야 국내에 경제가 유통되어서 민중이 다 살 수 있다는 것입니다. 우리나라가 자고로 농업을 근본으로 삼아서 자족자급할 능력을 가졌지마는 지금은 인구가 해마다 증가되어 토지는 한정이 있으므로 그 땅의 소출만 가지고는 그 민중이 먹고살 것이 부족합니다. 그러므로 공업을 숭상해서 생산력이 발전되어야 땅속에 묻힌 재산을 파서 인류생활에 공헌할 것이요, 공업의 소출 물산으로 우리도 쓰고 또한 국외에 수출해서 남의 물건을 바꾸어다가 우리의 생활을 돕게 할 것이며, 기계공장을 시설해서 국중에 땅이 없이 농사 못하고 일없이 굶게 되는 사람들이 공장의 일을 얻어 생활하는 방도를 만들어주어야 될 것이니, 그러므로 자본가를 다 없이 해다가 노동자만 살 수 있게 하자는 것은 우리가 찬성할 수 없는 것이니, 우선 예를 들어 말할지라도 자본이 없어서 기계공장이 문을 닫게 된다면 다수 실업자가 먼저 타격을 당할 것입니다. 그러므로 공산주의자들은 파공파업(罷工罷業) 등 행동으로 자본가와 충돌을 내며 농민으로 지주와 충돌을 내어서 모든 민중이 서로 싸우는 중에 정부가 모든 것을 차지하게 하는 폐단을 우리는 절대 포용치 아니하는 것이니, 세계 모든 재원의 세 가지 근본 되는 토지와 노동과 자본, 이 세 가지가 서로 충돌을 내지 말고 피차 도와서 합류하여 나가는 중에서 모든 것이 화의로 진정되며 부강정진해 나갈 수 있을 것이니, 우리는 농민이 지주를 질시하거나 노동자가 자본가를 원수로 여기거나 하여 서로 충돌하는 것을 피하고 서로 제휴 공헌하는 중에서 다 잘살 수 있기를 도모하자는 것입니다.”

자본가를 없애야 한다는 공산주의자들의 주장의 부당성은 이승만이 일찍이 1920년대에 《태평양잡지》를 통하여 공산주의를 이론적으로 비판할 때부터 일관되게 강조해 온 내용이었다.

共産黨 막으려면 農地改革 빨리 해야

이승만의 이러한 공산주의 비판은 그가 농지개혁법 제정을 그토록 서둔 이유가 다분히 정치적인 관점에 따른 것이었음을 말해준다. 농민들로 하여금 공산당의 집요한 선전공세에 넘어가지 않도록 하는 것이 가장 중요하고 시급했던 것이다. 그러한 사정은 농지개혁 당시의 농림부 장관 윤영선의 다음과 같은 증언으로도 넉넉히 짐작할 수 있다.

“대통령은 전쟁 수행으로 다른 일을 돌볼 틈이 없었지만 농지개혁만은 예외여서 기회 있을 때마다 ‘공산당을 막으려면 농지개혁을 빨리 해야 해’라고 말했습니다. 대통령이 전쟁의 북새통 속에서도 개혁을 서두른 것은 농지개혁은 공산당만 할 수 있다는 선동을 봉쇄해 영세소작인의 반공정신을 일깨우는 것, 피란지주의 생계를 돕는 것, 그리고 군량미 조달의 뜻이 있었습니다.” 9)

그렇게 하여 반공주의자들이 된 농민들이 이승만의 장기 집권을 가능케 한 지방의 이승만 지지층이 되었다.

이승만은 마지막으로 농지개혁과 관련하여 중요한 과제로 제기된 토지자본의 산업자본화 문제를 거론하면서 경제인들의 분발을 촉구했다.

“우리나라의 자본은 대부분이 토지에 있나니 지주들이 다 토지를 내어놓고 그 가격을 받아서 자본을 만들어야 공업에 착수할 수 있을 것이므로, 정부에서는 토지대가를 갚아줄 것이 큰 문제가 되니, 이것은 정부와 국회에서 무슨 특별한 방법이 있어서 지금 지주들로 하여금 상당한 자본을 얻게 하는 것이 긴요한 문제이니, 이것은 많은 연구로 해결책이 생기기를 바라는 것입니다.

현금 우리나라의 재벌가로 지목받는 이가 많지마는 그중에 민중의 호감을 가진 이가 많지 못하니, 이것은 왜정 시대의 친일자로 지목을 받은 이유일 것입니다. 그러나 지금은 우리 민국이 수립된 이후로 전 민족이 다 합심합력해서 앞으로 건설개량을 위주할 것이요, 왕사를 인연해서 앞에 나아갈 길을 장애한다면 이것이 우리의 기초적 대업에 불리할 것이므로, 전에 무슨 공작으로 재정을 모았든지 지금부터는 그 재정으로 민족생활 개량과 국가기초 건설에 공헌하여 공효가 나타나게 된다면 이것을 우리는 다 찬성할 것이니, 경제가들은 사리사욕에 사소한 이익을 도모하지 말고 국가 경제대책에 큰 경제가들이 되기를 힘써서 우리 민족 전체에 많은 복리를 증진하게 함으로써 민중의 추천을 받으며 국내 국외에 큰 경제가의 명예를 얻도록 하는 것이 공과 사에 실로 복될 일이므로, 우리 모든 경제가들이 이 기회를 크게 이용해서 세계 경제가들과 경쟁 전진하는 세력을 잡아서 세계 부강한 나라들의 재력과 물질을 교환하여다가 우리의 이익을 확대시키기를 목적하고 나가야 될 것입니다.…” 10)

‘농지개혁에 관한 임시조치법’은 심의 보류

농지개혁이 기정사실이 되자 농촌 사회는 또다시 어런더런했다. 지주들의 농지방매 현상 때문이었다. 농지개혁법 초안을 검토하기 위하여 11월22일에 긴급소집되었던 각도 농업경제과장회의에서도 토지방매 문제가 가장 심각한 문제로 지적되었었다. 그리하여 농림부는 ‘농지개혁에 관한 임시조치법안’을 작성하여 의원입법으로 제정되도록 국회의원 91명의 서명을 얻어 국회에 제출했다. 법안의 내용은 3개조로 된 간단한 것이었다.

농지개혁에 관한 임시조치법

제1조 농지개혁을 원활히 실시하기 위하여 일반농지에 대하여 다음 처분 행위를 일체 금지한다.

1. 소작권의 이동

2. 소작권의 박탈

제2조 전조의 규정에 위반하는 자는 1년 이하의 징역 또는 10만원 이하의 벌금에 처한다.

부칙

제3조 본법은 공포일로부터 시행한다.

농지개혁법과 그 시행세칙이 제정되어 사업이 실시되려면 상당한 기간이 걸릴 것이므로 그동안의 토지방매를 금지하기 위해서는 이러한 조치가 필요했다.

이 법안은 12월7일에 국회에 제출되어 산업위원회에 회부되었다. 그러나 지주 출신 위원들이 많은 산업위원회는 곧 농지개혁법이 제정될 텐데 임시조치법까지 제정할 필요가 있느냐면서 심의를 보류했다. 이때의 산업위원회는 38명의 위원 가운데 민주국민당 소속위원들은 위원장 서상일(徐相日)을 포함하여 14명이었다.11)

악덕 地主들은 경찰에 고발하도록

농림부는 1949년 1월4일부터 28일까지 춘천(春川)에서 시작하여 청주(淸州), 대전(大田), 대구(大邱), 부산(釜山), 전주(全州), 광주(光州)의 차례로 농지개혁법 초안에 대한 도별공청회를 개최했다.12) 공청회의 반응은 뜨거웠다. 농림부는 공청회를 통하여 수집된 자료와 새 지식을 토대로 농지개혁법 초안을 손질한 다음 국무회의에 상정하기 위하여 1월24일에 기획처로 보내는 한편 국회 산업위원회의 분과위원회인 농림분과위원회의 요구에 따라 비공식으로 제출했다.

국무회의는 농림부 초안을 기획처가 일부 수정한 농지개혁법안을 2월4일의 국무회의에서 의결했다. 이렇게 수정된 정부안은 통칭 기획처안으로 불렸다. 정부는 2월5일에 이 기획처안을 정식으로 국회에 제출했다.

이승만은 악덕지주들의 농지방매 행위가 여간 괘씸하지 않았다. 그는 2월11일에 소작농민들을 상대로 악덕 지주들은 경찰에 고발하라는 담화를 발표했다.

“각처의 보고를 듣건대 어떤 지주들이 소작인들을 꾀이며 혹은 위협하여 농지를 사사로이 매매하려는 폐단이 있다 하니, 일반 농민들은 이러한 지주의 악질적인 의도가 표시될 때에는 조금이라도 믿지 말고 정부에서 공표되는 대로 정당히 조치되기만 기다려서 협잡 간배의 수단에 빠지지 않아야 할 것이니, 사실을 들어 관계기관에 신고할 수도 있다. 만일 위협이 있으면 즉시 경찰에 알려서 보호를 받을 수 있으니, 두려워하지 말고 법대로 준행하여야 할 것이다. 만일 법을 무시하고 사사매매하는 일이 있다면 전부 무효로 돌아갈 것이므로 일반 농민들은 이에 주의하여야 할 것이다.”13)

감찰위원회의 고발로 曺奉岩 장관 사임

그런데 바로 이 시점에 매우 사위스러운 일이 발생했다. 농림부 장관 조봉암이 감찰위원회의 고발에 따라 사임하게 된 것이었다. 감찰위원장 정인보(鄭寅普)는 1월31일에 ‘농림부 장관(조봉암)의 비행에 관한 통고’를 국회에 제출했는데, 비행의 내용은 양곡매입을 원활하게 하기 위하여 설치한 양곡 매입 촉진위원회의 예산에서 농림부 장관의 관사 수리비, 응접실 비품대, 출장비 등의 명목으로 합계 500만원가량을 유용하고, 예산에 책정되지 않은 문화영화를 제작하여 500만원을 부당 지출하고, 《농림일보(農林日報)》를 만들기 위하여 대한식량공사에서 700만원을 갹출하는 등 국유재산의 부당지출로 법령을 위반했다는 등이었다. 조봉암은 2월3일의 제21차 본회의에서 진상을 소상히 해명했고, 국회는 2월4일에 조사위원회를 구성했다. 2월16일에 열린 제32차 본회의는 조사보고를 접수한 다음 “감찰위원회와 농림부의 양쪽 해석 중 어느 한쪽에 과오가 있다고 지적하기 어려우므로 그 법적 책임은 사직의 처단에 맡기고 국회는 이 이상 간섭하지 말자”는 윤병구(尹炳求) 의원의 동의를 표결한 결과 재석의원 147명 가운데 가 100표, 부 10표로 가결되었다.14)

농림부의 독직사건과 관련하여 법무부 장관 이인(李仁)은 2월17일에 조봉암에 대한 구속 동의 요청서를 국회에 제출했다. 제안이유는 “별지와 같이 농림장관 조봉암 의원에 대한 용의사실은 그 혐의가 농후하므로 입건 수사코자 하며, 증거인멸의 우려가 있을 때에는 신체를 구속하기 위하여 국회의 승인을 얻고자 한다”라는 것이었다. 이 동의안은 토론 끝에 표결에 부쳐져 재석 152명 가운데 가 52표, 부 77표로 부결되었다.15) 그러나 조봉암은 이승만의 권고로 2월21일에 사표를 제출했다. 16) 장관에 취임한 지 여섯 달 남짓만이었다.

조봉암은 불구속 상태에서 조사를 받고 1, 2, 3심 모두에서 무죄 판결을 받았다. 문제가 된 사실들에 대한 도의적 책임은 있으나 법적으로는 아무런 범죄가 성립되지 않는다는 것이었다.17)

2. 석 달이나 걸린 국회심의

2월5일에 정부가 국회에 제출한 농지개혁법안은 산업위원회 농림분과위원회에 회부되었다. 이 무렵 농림분과위원회는 미군정청의 농무부장을 지낸 농학박사 이훈구(李勳求) 의원이 1948년 12월13일에 제출한 농지개혁법안을 중심으로 대한농민총연맹(농총·農總)의 토지개혁법안, 수원농대 교수단의 사안 등을 검토하면서 산업위원회 독자의 농지개혁법안 작성작업을 진행하고 있었다. 그러나 산업위원회의 농지개혁법안이 본회의에 상정되기까지에는 정부안이 제출되고도 한 달이 더 걸렸다. 산업위원회 위원들은 되도록 농지개혁법의 제정을 늦추려고 했기 때문이었다.

정부의 농지개혁법안이 국회에 제출되자 의원들은 다투어 법안의 본회의 상정을 촉구했다. 춘경기가 가까워 오고 있는데다 제2회 정기국회 회기말이 얼마 남지 않았기 때문이었다. 법제정의 필요성을 강조하는 이유도 가지가지였다. 충북 청주 출신의 무소속 박기운(朴己云) 의원은 다음과 같은 이색적인 주장을 폈다.

“요전에 제헌시대에 (농지개혁을 규정한) 헌법 제18조(실제는 제86조)를 제정할 당시에 삼팔 이북의 김일성이가 어떠한 연회석에서 술을 먹고 있었습니다. 이 술을 먹고 있을 때에 헌법 제18조가 결정되자 술잔을 던지고서 한탄한 사실이 있었습니다. 이것이 어째서 그러냐, 만일에 남한에 토지개혁이 된다고 할 것 같으면 삼팔 이북의 공산당들이 자기네들만 토지개혁을 하고 남한에서는 토지개혁을 아니한다, 이렇게 생각했던 것이 그 사람네들이 헌법 18조의 제정을 보고서는 이제야 남한의 농민은 다 남한의 대한민국에 뺏기고 만다, 우리들이 이제껏 적화운동을 해왔던 것은 수포로 돌아가고 만다, 이래 가지고서는 주석에서 한탄한 사실이 있습니다.…”18)

임시조치법 심의 막기 위해 기습적으로 上程

산업위원회가 마련한 농지개혁법안은 3월10일의 제2차 정기국회 제50차 회의에 상정되었다. 그런데 이날의 의사일정은 전남 진도 출신의 무소속 김병회(金秉會) 의원 등 70여명 의원들의 요구에 따라 앞에서 본 농지개혁에 관한 임시조치법안의 제1독회로 예정되어 있었다. 그런 것을 경북 청송 출신의 김봉조(金鳳祚) 의원의 긴급동의로 의사일정을 변경하여 산업위원회의 농지개혁법안을 기습적으로 상정한 것이었다.19)

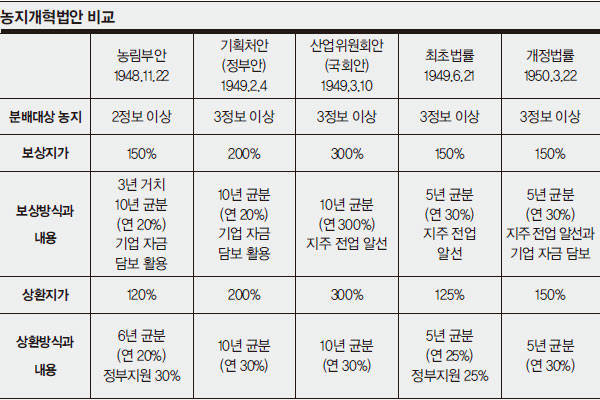

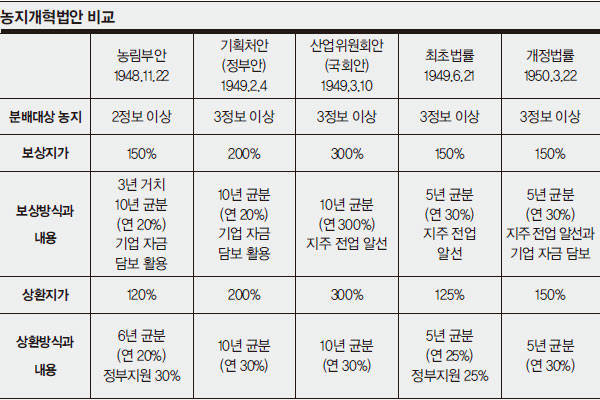

1950년 5월에 실제로 농지개혁사업을 시작할 때까지 논의된 농지개혁법안들의 내용은 아래 표와 같다.

농지개혁의 기본개념은 자경지 이상의 지주들의 농지를 정부가 매상하여 국유지로 만든 다음 그것을 소작인들에게 유상분배하는 것이었다. 농지개혁법의 주요쟁점은 지주들의 분배대상농지의 상한선과 보상지가 및 보상방식, 소작인들의 상환지가와 상환방식 등이었다. ‘보상’이란 매수하는 지주의 농지에 대하여 정부가 지불하는 대금을 말하며, ‘상환’이란 농지를 분배받는 농민이 정부에 납부하는 농지 대금을 말한다.

농림부안의 내용은 지가상환율은 평년작 생산고의 120%로 하고 매년 20%씩 6년 동안에 상환하게 한 것과 지주의 귀농을 인정하지 않는 것으로서, 농민들의 입장을 최대한으로 고려한 것이었다. 농민들도 이 안을 지지하고, 빨리 실시하기를 요망했다.

그러나 기획처안은 지가상환액을 200%로 하고 그것을 해마다 20%씩 10년 동안에 상환하게 하는 동시에 지주의 귀농을 인정하는 것이었다.

국회 산업위원회안은 농민들에게 가장 실망스러운 내용이었다. 보상지가는 농림부안의 두 배인 300%이고, 그것을 해마다 30%씩 10년 동안 상환하게 하되, 자영을 인정하여 머슴을 두고 농사를 지을 수 있게 했다.20)

우리나라 헌법이념은 民族社會主義국가 건설

농지개혁법을 본회의에 상정하면서 행한 국회 산업위원회 위원장 서상일의 제안설명은 여러 가지를 의식하여 준비한 일장 연설이었다.

“여러분께서 이미 제정해서 방금 실시 중에 있는 반민법(反民法)은 정치적으로 이것은 한 합법적인 혁명운동인 것입니다. 이번에 상정되어서 심의하려고 하는 이 농지개혁법은 또한 경제적으로 합법적인 한 혁명운동이라고 할 수 있습니다.

여러분이 다 아시는 바와 같이 제2차 대전 이후 소련 관하에 있는 루마니아, 불가리아, 체코슬로바키아, 헝가리, 폴란드 등등에서 양면정책을 실시하였습니다. 그 하나는 산업의 국유화요 그 하나는 농지개혁이었던 것입니다. 그래서 그들은 사회주의 국가체제를 했다고 볼 수가 있습니다.

우리나라의 헌법은… 정치적 각도로 보아서는 민주주의 민족국가를 건설하려는 정신이고 경제적으로 보아서는 민족사회주의국가를 건설하려고 하는 이념인 것입니다.”

이처럼 그는 우리나라의 헌법이념이 민족사회주의국가 건설이라고 단언한 다음, 웬만한 산업체는 국유화될 것이라고 못박았다.

그러면서 서상일은 또 농지개혁이 산업진흥의 계기가 된다는 점을 강조했다.

“그러나 이것은 자본주의가 어느 정도로 발육이 되어서 우리 한 사람으로부터 3천만이 다 전부 기업을 가져야 하고 우리나라 방방곡곡 전부가 산업이 발달되어야 합니다. 여기에 있어서 다만 독점자본은 부정하는 바입니다. 헌법 제84조는 독점자본을 부정하게 되어 있습니다. 그러면 이러한 의미로 보아서 우리들은 앞으로… 이 농지개혁을 계기로 해서, 말하자면 민족자본을 동원해서, 산업과 기업 방면으로 동원해서 우리나라 방방곡곡의 한 사람으로부터 3천만까지 전부가 이 산업이 발달이 되어서, 기업이 완성이 되어서, 말하자면 밥나무에 밥이 나고 옷나무에 옷이 나도록 해서, 우리는 사회주의의 민족국가를 건설하고, 부호 만민 균등의 유토피아의 사회를 이루어 보자고 하는 것이 우리들이 이상하는 바이올시다.… 이러한 의미에서 이 농지개혁법은 유기적인 효과적 의의를 가졌다고 말하는 바이올시다.…”21)

‘민족사회주의’나 ‘사회주의의 민족국가’라는 말이 정확하게 어떤 체제를 말하는 것인지 불분명한 것만큼이나 그가 주장하는 농지개혁의 핵심 사상이 어떤 것인지는 분명하지 않다. 서상일의 이러한 표현은 토지자본의 산업자본화가 필요한 단계라는 것을 강조한 것이었을 것이다.

申翼熙에게 임시조치법 통과시키라는 편지 보내

국회가 긴급동의라는 편법을 써서 농지개혁에 관한 임시조치법안 심의를 뒤로 미루고 산업위원회가 별도로 마련한 농지개혁법안을 기습적으로 본회의에 상정하자 이승만은 몹시 불쾌했다. 그는 국회의장 신익희 앞으로 3월12일자로 된 친필 서명한 편지를 보냈다.

“현재 농지개혁법이 국회에 상정 토의 중에 있으므로 조만간 법령이 발포될 터이나, 이 법령이 발포되기 전에 우선 급한 것은 지주들이 소작인에게 농지매매라는 명목하에 강제로 토지를 매도시켜 개혁법을 피하려는 폐단이 있으므로 이것을 속히 방지하지 못하면 법령이 발포된 후에라도 그 진행 방법에 지장이 많을 터이므로, 이미 상정보류 중에 있는 농지개혁에 관한 임시조치법안을 속히 통과시켜 공포케 하시면 이러한 모든 폐단을 방지할 수 있을 것으로 사료하와 동법안이 속결되기를 앙망하나이다.”

신익희가 이 편지를 낭독한 다음 김병회 의원이 의사일정을 변경하여 이 임시조치법을 상정할 것을 다시 제의하여 동의가 성립되었으나, 표결 결과 재석 155명 가운데 가 55표, 부 22표로 과반수 미달이라 부결되고 말았다.22)

大韓農民總聯盟에서 반박 성명 발표

이러한 국회의 동향에 대하여 대한농민총연맹이 반발하고 나섰다. 2500만 농민의 조직체임을 자처하는 농총은 3월14일에 ‘국회의원 제공에게 고함’이라는 성명서를 발표했는데, 그 내용은 산업위원회안을 관철시키려는 세력에 대한 적개심을 원색적으로 드러낸 것이었다.

성명서는 “지난 12일에 열렸던 제52차 국회 본회의를 통하여서 우리는 우리의 적을 뚜렷이 보았으며, 적은 얼마나 노회하고 교활하고 후안무치하고 이기적이며 배타적이요 자기의 탐욕을 위하여는 민족도 국가도 대의도 아무것도 없다는 것을 우리는 우리의 눈과 귀로 보고 들었노라”라고 전제하고, “민주주의의 기본과업인 토지개혁을 의식적으로 지연시켰다”고 규탄했다. 성명서는 이어 “국회가 농총의 토지개혁안, 농림부안, 심지어는 기획처안까지도 묵살하고 지주를 위한 산업위원회안을 한사코 통과시키려는 반민주적 행위에 대하여 우리 농총은 의분을 금할 수 없다”라고 질타하고, “더욱이 토지의 방매행위를 저지하려는 임시조치법에 대한 대통령의 서한을 묵살한 것은 대다수 농민동포의 적으로 자부 자처한 행동”이라고 단정했다. 그러고는 “우리는 국회의 일거일동을 기록으로 수집하고 있으며, 이 엄연한 사실이 방방곡곡의 농민들에게 우리들의 입을 통하여 명명백백히 알려질 날이 올 것을 부언하여 둔다”하고 차기선거 때에 낙선운동을 벌이겠다고 으름장을 놓았다.23)

농총은 1947년 8월31일에 결성된 우익진영의 대표적인 농민단체로서 대한노총 부위원장이었던 채규항(蔡奎恒)이 위원장이었다. 이승만은 농총의 결성식에 참석하여 ‘불 같은 격려사’를 했었다.24) 이승만은 정부수립 과정에서 농총을 자신의 농촌기반으로 활용하고자 했다. 농총은 정치적으로는 전국 각처에서 좌익과 투쟁하는 과정에서 사망자 7명, 부상자 56명을 냈을 만큼 확실한 반공단체였으나, ‘민족공생주의’를 표방하면서 노동자 독재와 자본가 독재 모두를 반대하는 “공생공영의 균등사회의 구현을 지향한다”고 주장했다.25)

농지개혁법안에 대한 질의와 대체토론을 위한 제1독회가 시작되자 보상률과 상환율을 다 정부안보다도 1.5배나 더 많은 300%로 규정한 산업위원회안에 많은 의원들이 반발했다. 우선 법안의 상정절차부터 시비가 되었다. 충남 아산 출신의 무소속 서용길(徐容吉) 의원은 다음과 같이 산업위원회의 태도를 비판했다.

“산업위원회가 정부의 국무위원회를 통과한 법률안을 묵살하려고 하는 그 권리를 누가 부여했던가. 국회법에 하지 못한다는 규정이 있지 않으니까 할 수 있지 않으냐, 이러한 괴벽한 답변을 할 수 있을지 모르지만 한 국가의 각의를 통과해서 나온 법안을 국회의 일개 상임위원회가 폐기하는 그러한 특권을 행사할 수 있는지 반성하시기 바라는 것입니다.… 만일에 국무회의를 통과한 이 법안을 이렇게 묵살하기 시작하면 국무회의 얼른 해체해야 될 것입니다.…”

그러면서 그는 네다섯 가지 법안을 한데 뭉쳐서 최상의 것으로 내놓았다는 이 법안은 농민을 위하여 토지개혁을 하는 것이 아니라 일부 대지주를 옹호하는 법안이라고 비판했다.26)

보상지가 300%가 가장 뜨거운 논쟁점

제1독회에서 가장 뜨거운 논쟁점이 된 것은 역시 지주에 대한 보상지가 300% 문제였다. 그런데 서상일은 그것이 결코 많은 것이 아니라고 다음과 같이 주장했다.

“200만 농가에 대해서 토지를 분배하려면 한 집에 1정보도 돌아가지 않는다면 남은 호수는 다 실업자가 되지 않으면 안 될 것이요 따라서 도시에 있어서는 많은 기업과 산업을 발흥시키지 않으면 안 될 것입니다. 그렇다면 도시에 있어서 산업체, 기업체를 많이 발흥시킨 뒤에 이 문제는 해결될 것이며… 객관적으로 보아서 세계적으로 흐르는 기본 추향과 국제 정세와 우리나라의 헌법이 지향하고 있는 국내 정세로도 우리로서는 이것을 당연히 하지 않으면 안 될 실정에 처해 있는 것입니다. 그런 까닭으로 해서 현재 3정보로 균등히 나누어준다 하더라도 45만원밖에 되지 않는 돈을 가지고는 농가에서 아이들을 소학교에 보낼락 말락 할 것이요, 중등학교까지는 도저히 불가능한 형편입니다. ‘경자유전’이라는 원칙 밑에서 우리 헌법 제86조에 규정되어 있는 바와 같은, 농지는 농민에게 분배하는 것이 좋다는 규정에 의해서 아니 할 수가 없어서 하는 것입니다. 이러한 의미에서 300%가 많다 적다는 말이 있습니다마는 이것은 결단코 지주에 있어서 300%는 많지 않다는 것을 고조(高調)하는 바이며, 이 300%라는 숫자에 나타나는 바와 같이 1평당 50, 60원에 지나지 않는다면 이것은 시가에 비싼 것이 아니고 산업자금으로 전환시켜서 아무쪼록 도시의 기업과 산업을 많이 발흥시키자는 것입니다.… 그러고 정부에서도 적당한 시책이 있어야 할 것이며 농림당국으로서도 여기에 대한 심심한 관심을 가지고 있다는 것을 듣고 있습니다. 그러므로 정부 시책을 기다리는 이외 다른 방도가 없다고 생각합니다.”27)

그것은 농지개혁법안 제안설명에서 표명했듯이 토지자본의 산업자본화가 서상일이 생각한 토지개혁의 주안점임을 다시금 진솔하게 표명한 것이었다.

少壯派 그룹은 공동행동 결의

소장파를 비롯한 무소속 의원과 비민국당 의원들은 산업위원회의 농지개혁법안은 농민을 위한 것이 아니라는 점을 지적하고 대폭 수정을 기도하는 동시에 공동태세를 구축하여 공동보조를 취하기로 했다. 소장파와 동성회(同成會), 이정회(以正會), 청구회(靑丘會) 소속의 60여 의원들은 3월15일 오후에 이정회관에서 연석회의를 열고 농지개혁법안에 대하여 기탄없는 의견 교환을 한 끝에 세 가지 방안을 세워 공동행동을 취하기로 합의했다. 합의된 세 가지 방안은 (1) 농지대금을 최고 100%로 유상 매상하여 무상 분배할 것 (2) 농지대금을 최고 100%로 유상 매상하여 유상 분배하되 상환 기한은 5년으로 균분할 것 (3) 농지대금은 최고 100%로 체감(遞減) 매상(대지주의 토지는 50% 정도로 매상)하여 120%로 유상 분배하되 5년간 균분할 것의 세 가지였다.28)

농지개혁법안에 대한 제1독회는 3월18일까지 계속되었다. 논쟁점은 보상지가 300% 문제를 비롯하여 소유 상한 3정보 문제, 농지소유 자격, 분배대상 농지, 개혁 뒤의 농지제도, 지주옹호론에 대한 비판 등 다양했다. 산업위원회안에 대한 지지도 없지 않았으나 비판의 소리가 더 컸다.29)

農地制限法이나 農地法으로 명칭 바꾸어야

농지개혁법안의 축조 심의를 위한 제2독회는 1948년도 예산안 심의 때문에 연기되어 4월1일에야 시작되었다. 그러나 제2독회의 진행도 순탄하지 못했다. 먼저 회의 벽두의 보고사항 순서 때에 국회가 3월17일에 정부로 이송한 지방자치법이 정부로부터 환부되어 왔다고 보고하자, 전남 광양 출신의 무소속 김옥주(金沃周) 의원이 농지개혁법안의 심의를 보류하고 지방자치법을 먼저 토의하자는 의사일정 변경동의를 하고 나섰다. 이 동의안의 의결에는 재석의원 3분의 2 이상의 출석이 필요했으므로 성원미달로 표결을 하지 못하고 농지개혁법안 제2독회를 시작했다. 그러자 이번에는 농지개혁법에 대한 명칭 변경 문제가 제기되어 논란이 벌어졌다. 경북 경주(을) 출신의 이석(李錫) 의원 외 12명으로부터 농지개혁법을 ‘농지제한법’으로 변경하자는 수정안과 경남 울산(을) 출신의 김수선(金壽善) 의원 외 17명으로부터 ‘농지법’으로 하자는 수정안이 제의된 것이었다. 그러나 조봉암 의원의 농지개혁의 의의를 강조하는 발언이 있은 뒤에 표결에 부친 결과 재석 130명 가운데 가 103표, 부 4표로 원안인 ‘농지개혁법’이 그대로 가결되었다.30)

농지개혁법안 제2조까지 심의가 끝났을 때에 의사일정변경을 의결할 수 있는 3분의 2 이상의 성원이 되어 표결한 결과 재석 136명 가운데 가 87표, 부 2표로 가결되어, 농지개혁법안 심의는 또다시 1주일 뒤로 미루어졌다.31)

임시조치법 조항을 農地改革法에 포함시키고자 했으나

4월7일에 속개된 제2독회는 농지개혁법안 제3조까지의 축조심의를 끝내고 강원도 평창 출신의 국민회 소속 황호현(黃虎鉉) 의원 외 11명이 제출한 수정안을 심의했다. 그것은 산업위원회에서 심의가 보류된 농지개혁법에 관한 임시조치법안의 내용을 농지개혁법에 포함시키자는 취지에서 제의된 것이었다. 황호현 의원 등은 농지개혁법의 제4조로 “농지개혁을 원활히 하기 위하여 소작 주는 농지를 자경할 수 없는 자의 농지와 본법이 규정하는 한도를 초과하는 부분의 농지는 소작권 이전 및 일체의 처분행위를 금지한다”라는 조항을 신설하자는 것이었다. 황호현 의원은 제안 설명에서 “이 조문이 통과된 뒤에 금년 추수기에 농지개혁법이 실시되지 않는다고 하더라도 이 조문을 가지고 소작권을 처분 못하게 된다면 명년에 가서 이것을 실행한다고 하더라도… 빈농에게 고통이 없으리라는 이런 이상하에서 이 조문을 넣지 않으면 안 된다”라고 주장했다.

그러나 산업위원회안의 지지자들은 이 농지개혁법이 실행되면 필요 없게 된다는 이유로 반대했다. 이 제의는 두 차례나 표결을 실시한 끝에 결국 부결되고 말았다.32)

지주들의 방매를 방지하기 위한 이 조항은 농림부 당국과 동조의원들의 꾸준한 설득 작업으로 농지개혁법이 국회를 통과하는 4월27일 회의의 마지막 순간에 가서야 부칙 제27조로 삽입된다.33)

제2독회에서 열띤 쟁점이 된 것은 토지소유 상한선, 매수대상 농지의 범위, 보상지가 등의 문제였다. 토지소유 상한선 3정보는 머슴 없이는 경작할 수 없는 규모였다. 그러므로 3정보 상한선은 머슴제도를 온존시킴으로써 봉건적 소작제도의 타파라는 농지개혁의 이념을 훼손시키는 것이 될 수 있었다. 발언 의원들의 대부분은 소유상한선을 2정보로 줄일 것을 주장했다.

경남 함안 출신의 민족청년단 소속 강욱중(姜旭中) 의원은 “3정보가 두락으로 해서 대개 45두락입니다.… 이 3정보를 머슴 없이 영농할 수가 있다고 하는 것은 솔직히 말할 수가 없습니다. 그러므로 3정보를 2정보 정도로 줄이는 것이 좋다고 생각합니다. 토지개혁을 하는 데 있어서 머슴제도라는 것을 가장 불평등한 입장에서 가장 불리한 조건으로 해서는 안 됩니다. (머슴은) 1년 열두 달을 노동을 제공하고 그 외에다가 365일의 자유까지 제공해서 그야말로 눈물로서 이 계약을 체결하는 것입니다.… 그러므로 우리가 이 역사적인 토지개혁을 하는 데 있어서 머슴제도를 타파하자 하는 이것은 소작제도를 타파하는 것과 똑같은 것입니다”라고 주장했다.

오랜 토론 끝에 표결에 부쳐졌다. 표결방법도 표결로 결정했다. 무기명 투표로 하되 투표용지에는 ‘3정보’ 또는 ‘2정보’만 쓰기로 했다. 투표 결과는 예상 밖에도 재석 146명 가운데 3정보안 찬성표가 97표, 2정보안이 48표, 무효표 1표로 3정보안이 가결되었다. 2정보로 고치자는 수정안에 서명한 55명 가운데 7명이 이탈한 것이었다.34)

종교단체의 농지소유권 인정해야 공산당 막을 수 있어

농지개혁법안 제6조 4항은 “공인하는 학교, 종교단체 및 후생기관 등의 소유로서 자경 이내의 농지”는 매수 대상에서 제외한다고 규정했다. 이 조항 역시 뜨거운 감자였다. 국회의원들의 사상과 사회의식을 짐작하게 하는 그럴싸한 주장들이 속출했다.

경남 고성 출신의 무소속 이구수(李龜洙) 의원은 이준(李儁) 열사나 윤봉길(尹奉吉) 의사가 그처럼 의로운 일을 할 수 있었던 것도 공자(孔子)의 도(道)를 지켰기 때문이었다면서 향교(鄕校) 재산도 이 조항에 포함시켜야 한다고 역설했다.

충남 공주(갑) 출신의 무소속 김명동(金明東) 의원은 다음과 같은 말로 이구수 의원의 말을 거들었다.

“우리는 이 농지개혁법을 제정하는 정신을 알아야 합니다.… 우리는 농민에게 농지를 분배해 놓지 않고서 공산당을 없애려고 해야 절대 안 됩니다. 더욱이 공산당을 배격하려고 하면 공자가 아니고서는 또 도무지 배격 못합니다.…

저는 단순히 공자만을 찾는 것이 아닙니다. 우리나라에 있어서 예수교라든지 불교라든지 천도교라든지 또… 이런 여러 종교가 활동하는 까닭에 아직까지 공산당이 요만큼밖에 나지 않은 것은 그 종교의 공이라고 아니 볼 수가 없습니다. 그러니까 우리는 그 종교의 땅을 인정하는 것이 즉 농민을 살리는 것이라고 보지 않을 수가 없는 것입니다.…”

그러나 이 수정안은 표결 결과 부결되었다.35)

位土 문제로 효도논쟁 벌어져

주목되는 사실은 법안 제6조 7호로 “분묘를 수호하기 위하여 종전부터 소작료를 징수하지 아니하는 기존의 위토(位土)로서 묘 매 1위에 2단보(段步) 이내의 농지는 매수하지 않는다”는 항목이 신설된 것이었다. 이 수정안은 경북 대구 달성 출신의 전도회(傳道會) 소속 김우식(金禹埴) 의원 외 무려 90명이 서명하여 제출한 것이었다. 김우식은 제안설명에서 “조선(祖先)의 분묘를 애호하게 하는 것이 정부와 민심이 이탈되는 것을 수습할 수 있는 절대 호자료가 될 것”이라고 주장했다.36)

그러나 반론도 만만치 않았다. 울산(을) 출신 무소속 김수선(金壽善) 의원은 “과거에 돈푼이나 가지고 위토를 장만한 사람은 과거에 있는 위토를 가지고 조상을 잘 모시고 과거에 돈이 없어서 헐벗고 굶주린 농민들은 위토 한 자리도 못 가진 까닭에 대대손손으로 조상을 위하지 말라는 말입니까? 그 사람들은 마음대로 불효자가 되란 말입니까?” 하고 반대했다.

위토문제는 많은 의원들이 찬반토론이 계속된 뒤에 표결에 부쳐져 재석의원 121명 가운데 가 78표, 부 11표로 위와 같은 수정안이 가결되었다.37) 이러한 현상은 세계에서 유례를 찾아볼 수 없는 한국인의 강한 씨족주의 내지 혈통주의를 방증하는 것이었다.

보상地價 300%를 150%로 고쳐

4월25일에 열린 제2회 정기국회 제84차 본회의는 긴장된 속에서 지주에 대한 보상률 문제를 심의했다. 보상률에 대해서는 200%, 150%, 125%, 120%, 100%의 다섯 개 수정안이 제안되었다. 300%의 산업위원회안까지 합치면 모두 여섯 가지의 다른 보상률안이 제안된 것이었다.

회의는 먼저 표결방법을 두고 논란을 벌인 끝에 표결 방법도 표결에 부쳐져, 가장 적은 율부터 차례로 기립표결로 결정하는 방법이 채택되었다. 표결방법이 결정되자 회의장은 2층 방청석까지 물을 끼얹은 듯이 조용해졌다. 먼저 100%안은 재석 152명 가운데 가 48표, 부 11표로 부결되었다. 이어 120%안도 부결되고, 125%안도 부결되었다.

마침내 150%안을 투표한 결과 가 83표, 부 3표로 가결되었다. 이러한 표결 결과는 3월15일에 이정회관에서 있었던 이정회, 동성회, 청구회 소속 의원 60여명의 연석회의에서 결의한 행동통일이 이루어진 것을 의미했다. 부표에 일어선 산업위원장 서상일과 김준연(金俊淵), 홍희종(洪熺鍾) 세 사람은 민국당 소속 의원들이었다.38)

150%안이 가결되는 순간 의사당 안에는 박수소리가 터져나왔다. 특별한 경우 이외에 의사당 안에서는 박수가 금지되어 있었으나, 이날의 박수는 자연발생적인 것이었다.

150%안의 가결은 농림부안이 되살아난 것이기도 했다. 농업분과위원들로부터 “당신 빨갱이 아니냐”는 욕설까지 들었던 농림부안 기초자 강진국은 사무실로 돌아와서 온종일 흥분하여 울었다고 한다.39) 그런데 그 강진국의 술회에 따르면, 300%로 되어 있던 산업위원회안이 제2독회에서 큰 반발 없이 150%로 수정된 데에는 김성수(金性洙)의 막후 설득이 작용했기 때문이었다. 강진국은 보상지가율 문제가 국회에서 심의되기 직전인 4월17일부터 3회에 걸쳐 《동아일보》에 ‘농지개혁과 지주대책’이라는 글을 기고했는데,40) 그 내용은 농지를 매수당하는 지주들을 광산이라든가 적산기업(敵産企業·전 일본인 소유기업) 등에 우선적으로 참여시켜야 한다는 것이었다. 그것은 농지개혁의 뜻은 지주의 토지자본을 산업자본으로 바꾸어 근대산업 발전에 기여하도록 한다는 것이었다. 그런데 이 글을 읽은 김성수가 “농림부 생각이 이렇다면 나쁠 것이 없지 않으냐. 한민당(민국당)도 농지개혁에 협조해야 할 것이 아니냐”하고 서상일 등이 참석한 간부회의에서 말했다는 것이다. 강진국은 이 이야기를 전남 나주(을) 출신의 민국당 소속 김상호(金尙浩) 의원으로부터 들었다고 했다.41)

농지개혁법안 가운데 가장 중요한 관심사인 지주의 지가보상 조항이 결정되자 제2독회는 급속도로 진행되었다. 이때까지 90여명의 의원들이 수정안을 제출해 놓고 있었는데, 일체의 토론을 생략하고 가부만 묻는 ‘비상한 편법’을 썼다. 국회 회기가 닷새밖에 남지 않았기 때문이었다. 농지개혁법안은 세상없어도 국회 회기 안에 통과시켜야 했다. 그리하여 4월26일과 27일 이틀 동안에 법안 제7조 2항부터 부칙 제28조까지의 제2독회를 모두 마치고, 제3독회는 생략했다. 이렇게 하여 전문 6장 28조의 역사적인 농지개혁법은 정부안이 제출된 지 84일 만에, 그리고 산업위원회안이 본회의에 상정된 지 49일 만에 국회를 통과했다.

3. 특별열차에서 잠자며 지방순시

국회의 농지개혁법안 심의가 제자리걸음을 하고 있던 4월22일부터 이승만은 특별열차편으로 삼남지방을 순시했다. 이승만의 지방순시는 유명한 정읍(井邑) 발언이 있었던 1946년 봄의 지방순시 이래 3년 만이었다. 삼남지방 순시에 앞서 4월9일에는 제주도를 당일로 다녀왔었다.42) 프란체스카와 교통부 장관 허정(許政), 공보처장 김동성(金東成), 참모총장 채병덕(蔡秉德), 그리고 내무부 치안국장 이호(李澔)가 동행했다. 일행 가운데는 올리버와 구미위원부에서 이승만의 외로운 독립운동을 도왔던 윌리엄스(John J. Williams)도 포함되어 이채를 띠었다. 두 사람은 이승만의 초청으로 방한했다.

이승만의 지방순시에 대하여 국무총리 이범석은 “대통령은 각 지방의 민정을 시찰하기 위하여 22일 상오 9시30분 서울역발 특별열차로 출발하였다. 대통령은 정부 수립 직후부터 각 지방을 순시할 생각이 오래지만 건국 초기에 실로 대외 대내로 정무 다난하여 출발을 못하였던 것이다. 지방 실정 시찰 및 각종 건설 실정과 특히 이재지구의 동포에 대한 위문과 구제 등에 많은 관심을 가지고 출발한 만큼 국민 여러분은 대통령의 말을 명심하여 국책에 적극 협력하여 주기 바란다”라는 담화를 발표했다.43)

공보처장 김동성은 “특히 이번 대통령 남한순시에 관민에게 부탁하고자 하는 바는 대통령을 뵈옵게 되는 감격으로 환영회를 베푼다거나 선물을 드리는 분이 없지 않을 줄 아나 이는 도리어 대통령의 심금을 어지럽히는 일이 되므로 절대로 금하는 바이다. 그리고 일정에 없는 면회는 일체 금할 터이므로 명심하여 주기 바란다”라는 담화를 발표했다.44)

특별열차 타고 하루에 열한 번 연설

특별열차가 지나가는 크고 작은 역마다 이승만의 모습을 보려고 몰려든 사람들로 인성만성했다. 이승만은 만면에 미소를 띠며 일일이 답례를 하고 오후 1시쯤에 대전역에 도착했다. 역 앞 광장에서 열린 환영대회에서 이승만은 1시간20분가량 정부시책에 대한 합심과 공산주의 문제에 대한 궐기를 호소하는 연설을 했다.45)

이승만의 특별열차는 오후 6시에 대구역에 도착했다. 역 앞 광장에서 열린 환영식에서 이승만은 6시15분부터 한 시간가량 “3천만 동포가 한마음 한뜻으로 단결만 하면 외국이 우리 한국을 넘볼 수 없을 것이고 행복스럽게 살 수 있다”라는 요지의 연설을 했다.46)

이승만의 지방순시의 가장 큰 목적은 자기의 정책에 대하여 국민들에게 직접 설득하는 일이었다. 그리하여 큰 도시의 광장에 운집한 민중 앞에서뿐만 아니라 작은 간이역에 모인 농민들을 만나기 위하여 열차를 세우고 10분에서 30분쯤 그들과 이야기를 나누기도 했다. 그러한 연설 여행은 1948년 가을의 미국대통령 선거에서 예상을 뒤엎고 공화당의 거물 후보 듀이(Thomas E. Dewey) 뉴욕주 지사를 누르고 승리한 트루먼(Harry S. Truman) 대통령의 선거 유세 방법이었는데, 이때의 이승만의 순시 여행은 트루먼의 선거 유세 방법을 본뜬 것이었던 것 같다. 동행했던 올리버는 이승만이 서울을 출발하여 대구까지 가는 동안 연설을 열한 번 했고, 다음 날은 열 번, 셋째 날은 다섯 번 했다고 적어 놓았다.47)

이승만 일행은 22일 저녁은 대구역의 특별열차 안에서 자고, 이튿날 아침 8시40분에 대구를 출발하여 9시30분쯤에 영천(永川)에 도착했다. 영천에서는 한 시간가량 연설을 했는데, 요지는 “잃었던 물건을 찾으면 그 물건의 귀함을 더욱 느끼게 되는 것이니, 우리도 잃었던 주권을 다시 찾았으니 이를 더욱 귀히 아끼고 관민 일치하여 사랑해야 되겠다”라는 것이었다.48)

釜山港을 自由港으로 개방할 것 고려중

오전 10시에 영천을 출발한 특별열차 는 정오 무렵에 신라의 고도 경주에 도착했다. 그러나 그곳에서도 시간 여유가 없었다. 특별열차는 오후 3시에 경주를 출발하여 오후 7시에 부산에 도착했다. 부산에서는 철도호텔에 묵었다.

이승만은 이튿날 오전 10시에 철도호텔에서 기자회견을 가졌는데, 이 자리에서 그는 38선의 철폐와 군대 강화의 필요성에 대하여 다음과 같이 말했다.

“남북통일 방법으로서 유엔을 비롯한 우방들의 원조에도 기대하지만 그보다도 우리 한인들 자신의 힘과 지혜로 국토통일을 기하지 않으면 안 될 것이다. 우리의 염원인 38선의 철폐는 불원한 시일에 이루어질 것인데, 여기에는 이남동포들과 애족애국의 정신에 불타는 이북동포의 힘이 절대한 공헌을 하게 될 것이다. 그러나 우리 군대의 강화를 강조하는 것은 38선이 압록강, 두만강선으로 밀려나간 후에 공산군에 대해서 국경을 방비하기 위한 것이다.…”49)

뒤이어 열린 환영대회에서 이승만은 1시간 반에 걸쳐 치안확보, 산업진흥, 산림보호 등의 필요성을 강조하고, 부산항을 자유항으로 개방할 것을 고려 중이라고 새로운 정책구상을 밝히기도 했다.50)

환영대회에서 연설을 마친 이승만은 부산까지 마중 나온 손원일(孫元一) 제독의 안내를 받으며 오후 2시에 운남호(雲南號)편으로 부산항을 떠나서 마산을 거쳐 오후 7시에 진해(鎭海) 해군지기에 도착했다. 이날 오전에 서울에서 신임 임병직(林炳稷) 외무부 장관이 공로로 부산에 도착하여 합류했다. 진해에는 자동차편으로 먼저 도착한 10여명의 기자들이 대기하고 있었는데, 이승만은 도착하자마자 기지사령관 관저에서 기자회견을 가졌다. 그런데 이날의 이승만의 말은 38선 문제에 대하여 전날의 기자회견을 한결 구체적으로 언급한 것이어서 주목된다.

“통일을 위해서 나는 이북 자체의 애국적 요소에 기대하는 것이다. 이북 공산군도 그 대부분이 강제적으로 끌려나가고 있으므로 그들이 이북동포들과 함께 통일을 위해서 일어날 것으로 믿는 바이며, 그것을 위해서는 남한의 안정화가 필요하다. 그러면 나는 남한 국군이 북벌해서 통일하게 된다는 것 같은 남북 충돌 사태는 없으리라고 생각하며, 현재 고려되고 있는 국군강화는 남북통일 후 만주의 중공군에 대비하기 위한 것이다.”51)

統營 忠烈祠 마당에 소나무 심어

진해에서는 기지사령관 관저에서 이틀 동안 유숙하면서 해병대와 주정(舟艇)분열식을 사열하고 기지실황을 시찰한 다음 낚시를 하면서 휴식시간을 가졌다.52)

4월26일 아침 8시에 진해를 떠난 이승만은 한산섬(閑山島), 통영(統營) 등 이순신 장군의 유적지를 둘러보았다. 진해를 출발하기에 앞서 이승만은 진해 해군병원을 찾아 부상병들을 위문하고 금일봉을 하사하고, 사관생도들에게 쌀 백 석을 증여했다. 그리고 통영에서는 충렬사를 참배하고 사당 뜰 앞에 소나무 한 그루를 기념으로 식수했다.53)

오후 7시에 여순 반란 사건의 시발지였던 여수에 도착했다. 부두는 이승만을 환영하기 위하여 몰려든 군중으로 인산인해를 이루었다. 이승만 일행은 환영대회에 참석한 다음 저녁에는 특별열차 안에서 자고, 27일 아침에 여수를 떠나 남원으로 갔다.54) 남원에서는 지리산지구 전투사령부가 주최하는 군경민합동 환영대회에 참석하고, 지리산전투사령부의 폭도섬멸 전리품 전시회를 관람했다. 전시품 가운데는 각종 무기를 비롯하여 폭동을 주동한 홍순석(洪淳錫), 김지회(金智會) 등의 머리를 알코올병에 담가놓은 끔찍한 것도 있었다. 그리고 시인 유진오(兪鎭五), 김지회의 아내 조경순(趙庚順·20), 청계초등학교 4학년생 박철(朴哲·12) 등 남로당의 이른바 정치지도원과 문화공작 대장 등이 체포되어 있는 것도 보았다. 진압 전투에 공훈이 큰 제3연대 전몰장병의 유골 42주도 안치되어 있었다.55)

27일 오후 5시 반에 남원을 떠난 이승만 일행은 연도에서 환영하는 군중의 환호를 받으며 오후 7시에 전주에 도착했다. 이승만이 전주에 가는 것을 탐지한 불순분자들은 이를 방해하려고 전주 남쪽 2킬로미터 지점에 있는 전선 일부를 절단하였으나 1시간 뒤에 완전히 복구되었다.56)

이북동포가 38선을 압록강과 두만강으로 밀어낼 터

28일 아침에 전주를 출발한 특별열차는 이리, 정읍 등지를 거쳐 오후 2시 반에 광주에 도착했다. 광주역에 도착한 이승만은 숨 돌릴 사이도 없이 자동차로 광주서중학교(光州西中學校) 교정에서 개최된 환영대회에 참석하여 한 시간에 걸쳐 반란민과 악전고투하는 사람들을 간곡히 위로하며 격려하는 한편 국군 강화와 산업재건, 그리고 남북통일의 전망에 대해 연설했다.

“3년 전에 내가 이곳에 왔을 그때와 지금을 비하여 본다면 모든 부면에 있어서 비약하고 있다. 이것은 오로지 여러분들의 단결력이 가져온 결과이다. 이제는 우리 힘으로 능히 우리 치안을 감당해 갈 수 있게 되었으므로 2, 3개월 내에 미군을 물러가게 하기 위하여 협의 중에 있다. 따라서 우리는 국군을 상비병 10만, 예비병 20만 정도로 강화시키지 않으면 아니 되겠다.

이것은 북벌을 할 계획이 아니라 이북에 있는 애국동포들이 불원한 시일에 제 나라 제 민족을 타국에 팔아먹는 분자를 숙청하여 38선을 압록강과 두만강으로 밀어낼 터이므로 우리는 군대를 압록강과 두만강의 국경에 배치하여 공산군의 침범을 막자는 것이다. 이렇게 하면 무혈통일을 달성할 수 있는 것이다. 그리고 세계대세는 공산당을 무찌르지 않고는 민주주의를 발전시킬 수 없다는 공론이 돌고 있다. 따라서 민주진영과 공산당 사이의 싸움도 머지않아서 벌어지게 될 것이다. 우리는 먼저 육해공군을 강화시키는 한편 국민회, 대한청년단, 부인회 등의 세포조직을 공고히 하여 아직도 공산주의를 꿈꾸는 사람들을 눈물로 권면해서 회개시킬 것이며, 그래도 듣지 않는 사람이 있다면 저희들의 조국으로 내쫓기라도 해야 할 것이다. 극락세계라고 선전하는 그들의 조국 소련은 왜 외국사람의 여행조차 허락지 않고 비밀을 지키는가? 우리 삼천만이 한데 뭉쳐 조국 없는 설움을 다시 되풀이하지 않게 해야 하겠다.”57)

國民 300만~400만명이 李承晩 연설 들어

이승만의 지방순회는 대성공이었다. 올리버는 기자들의 추산으로는 이승만의 순시여행 동안 그의 연설을 들은 국민은 3, 4백만명에 이르렀다고 썼다.58) 순시기간 내내 이승만을 수행한 채병덕은 2백만명쯤 된다고 했다.59) 또한 《동아일보》는 “이번 대통령이 여행한 곳은 아직도 무장폭도가 출몰하는 곳이라 사고발생에 퍽 염려하였으나 차츰 안정되어 가는 민심과 아울러 군경의 열성적인 경호로써 아무 사고 없이 예정된 순서로 각지를 방문 중에 있는데, 지방민의 환영열은 서울에 있는 인사들의 상상 이상의 것으로 남한 일대는 환호 일색에 넘쳤다”라고 보도했다.60)

4월29일 아침 6시40분에 이리를 출발하여 귀경길에 오른 이승만은 낮 12시에 수원에 도착했다. 신성모(申性模) 국방부 장관, 임영신(任永信) 상공부 장관, 윤보선(尹潽善) 서울시장, 그리고 구자옥(具滋玉) 경기도 지사 등이 이곳까지 마중 나와 있었다. 이승만은 역 앞에 나와 있는 군중에게 간단한 인사말을 하고 서울로 향했다.61)

특별열차가 서울역에 도착한 것은 오후 1시. 부통령 이시영(李始榮)을 비롯하여 국회의장 신익희, 국무총리 이범석 등이 플랫폼까지 나와서 영접했다.62)

地主에 대한 위로의 말 잊지 않아

1948년 12월20일에 개회했던 제2회 국회(정기국회)는 4월30일에 폐회했다. 국회 폐회식에 참석한 이승만은 치사에서 국회가 ‘농지개혁법’을 제정한 것을 무엇보다도 높이 치하했다.

“그동안에 토지개혁법안을 통과하신 것은 전 민족이 다 환영할 것입니다. 일반에서는 늘 우려하기를 토지개혁을 한다고 하지만 토지개혁이 못 되리라는 염려를 가졌던 사람들이 지방이나 경향에 없지 않았던 것입니다. 그런데 여러분이 밤을 새워가면서 애를 쓰고서 통과해 놓으니까 많은 사람들이 우려를 가지지 않게 되었습니다. 공산분자가 전국을 파괴하려고 할 때에 제일 많은 민중의 힘을 얻어가지고 하는 것이 농토개혁 문제입니다. 이것이 만일 통과 못 되었으면 그 사람들이 서로 말이 있을 것이고 파동도 다소간 있었을지 모르겠습니다. 그런데 여러분이 다 밤을 새워가면서 통과해 주셔서 민간이 안심이 잘된 것은 여러분께 감사하는 바입니다.…”

그러면서 이승만은 농지를 내놓는 지주들에 대한 위로의 말도 잊지 않았다.

“물론 토지 주는 데 대해서 우리가 지주들이 좀 억울하지 않도록 해야 하겠다는 그런 생각을 가졌던 것입니다. 내가 서울에 있었으면 그동안에 여러분에게 다시 말씀이라도 해서 지주들에게 과히 서운하게 하지 말라는 말을 했을는지 모르는데, 나 보기까지에는 과히 그렇게 한쪽에 치우치지 않고 그만치 통과된 것을 여러분께 치하합니다.”63)

‘消滅通告’ 형식으로 국회에 환송

국회는 5월2일에 전문 6장 28조 부칙으로 된 농지개혁법을 정부에 이송했다. 그러나 늑장을 부리다가 회기말에 벼락치기로 국회를 통과한 농지개혁법은 그대로 시행할 수 없는 모순된 점이 있었다. 이를테면 과수원, 종묘포, 뽕밭 등 다년생식물 재배농지에 대하여 제8조 제4호 규정에서는 소유한도를 3정보로 하고 그 이상은 매수하기로 했으나, 제6조 제2항 규정에서는 다년생식물 재배농지는 무제한으로 소유할 수 있게 규정한 것, 제7조 제5호 규정에 영세 농민이나 소지주에게 그 농지대가의 30%와 25%를 국가가 보조하기로 되어 있으나 정부 재정형편상 이러한 보조액을 확보할 수 없다는 것, 농지개혁에 관한 임시조치법 대신에 신설한 부칙 28조는 이 법이 국회를 통과한 날로부터 효력을 발생한다고 했는데 이는 헌법에 위배된다는 것 등이었다.

정부는 5월9일에 국무회의를 열고 농지개혁법을 국회에 환송하기로 의결했다. 그러나 국회가 폐회 중이었으므로 법제처의 의견에 따라 ‘소멸통고’ 형식으로 거부권을 행사하기로 했다. 그리하여 정부는 5월16일에 농지개혁법을 ‘소멸통고’ 형식으로 국회에 환송했고, 국무총리 이범석은 5월18일에 국회가 이송한 농지개혁법의 일부 규정은 사실상 시행이 곤란하므로 그것의 수정을 위해 환송하는 것이며 정부는 추호도 이 법의 폐기 또는 실시 지연을 의도한 바 없으므로 국민은 이 점 오해 없기 바란다는 담화까지 발표했다.64)

그러나 5월21일에 개회한 제3회 임시국회는 6월6일에 이 문제를 상정하여 격렬한 논란을 벌인 끝에 6월15일의 회의에서 “농지개혁법에 대한 정부의 소멸통고는 위법의 조치이므로 농지개혁법은 헌법 제40조 제4항에 의하여 법률로서 확정된 것을 정부에 회송할 것”을 결의했다.65) 이렇게 하여 국회는 농지개혁법을 원심대로 정부에 재이송했고, 정부는 그것을 6월21일에 법률 제31호로 공포할 수밖에 없었다.

7월1일에 제3회 임시국회가 개회되자 이승만은 치사를 통하여 농지개혁법의 개정을 요구했다.

“농지개혁법안이 통과된 것은 여러분의 많은 노력으로 된 것이니만치 깊이 다행으로 여기는 바입니다. 그러나 정부에서 다소 주저하는 점은 지주에게 포상할 금액을 정부에서 많이 부담하게 되니, 농민들에게 후하게 해주는 것은 우리가 다 합의하는 바이지만 지주들의 장래 생활방도와 또는 정부에서 많은 부담을 가지게 된다는 것은 한 가지 어려운 문제이므로 정부에서 약간 개정안을 제출한 것이 있으니, 이에 대해서 다소 참조한 후에 최후 결정이 속히 되기를 바라는 바입니다.”66)

이어 정부는 7월7일에 바로 농지개혁법 개정안을 제출했다. 그러나 그 개정안이 국회를 통과한 것은 반년도 더 지난 1950년 2월2일이었다.

農林部는 農地改革이 50년 4월15일에 완료되었다고

개정된 농지개혁법의 시행령이 공포된 것은 3월25일이었으나 정부의 농지개혁 준비 작업은 그보다 앞서 실시되었다. 정부는 우선 정확한 농촌실태를 조사하는 한편 초년도의 농지개혁 사업비로 5억200만원을 책정한 1949년도 추가경정예산안을 12월1일에 국회에 제출했다. 요구한 예산안의 국회심의가 늦어지자 이승만은 국회의장 신익희에게 심의를 독려하는 편지를 보냈다.67)

한편 이승만은 1950년 1월11일과 3월27일에 비서실을 통하여 농림부 장관에게 농지개혁의 조기 실시를 촉구하는 강력한 지시를 내렸다.68) 윤영선이 말한 “만난을 배제하고 단행하라는 대통령 각하의 유시”는 아마 이 지시를 뜻하는 것이었던 것 같다.69)

1950년 12월에 피란지 부산에서 개회된 제10회 국회(정기회)에서 박만원(朴晩元) 의원 외 23인이 제출한 농지개혁 실시 상황에 관한 서면 질문에 대해 농림부는 1950년 4월15일에 농지개혁이 완료되었다고 답변했다.70) 어떤 단계의 상황을 두고 농지개혁이 완료되었다고 집계했는지는 알 수 없으나 농지의 소유권 등기가 완료된 것을 뜻하는 것은 아니었다. 윤영선의 《농지개혁과 나의 할 일(농지개혁지침)》에는 소작인들에게 농지분배 예정통지서를 4월10일까지 교부하기로 했다고 했는데,71) 이 농지분배 예정통지서 배부를 4월15일까지 완료했다는 뜻인지 모른다.

한국농지개혁사 연구의 대표적 노작 인 《농지개혁사연구》(한국농촌경제연구원, 1989)의 수석 연구위원이었던 김성호(金聖昊)는 이 연구를 위하여 전국 도처의 농민들과 인터뷰를 하고 다녔는데 대부분의 노농들로부터 “이 박사 덕분에 쌀밥을 먹게 되었다”는 말을 들었다고 썼다.72)⊙

1) 尹永善,《農地改革과 나의 할 일(農地改革指針)》, 慧星社出版部, 1950, p.4.

2) 國會事務處,《制憲國會速記錄(2)》 제1회 제78호(1948.9.30), p.394. 3) 金聖昊 外,《農地改革史硏究》, 韓國農村經濟硏究院, 1989, p.455. 4) 姜辰國, <헐뜯긴 「農地改革法」 草案>,《新東亞》1965년 10월호, 東亞日報社, p.190. 5) 姜辰國 證言,《中央日報》1982년 4월23일자, <中央廳(16)―農地改革②>. 6) 姜辰國, 앞의 글, p.191. 7) 《서울신문》1948년 11월24일자, <完成된 農地改革法草案>; 《東亞日報》1948년 11월24일자, <每戶當三町步以下>; 《朝鮮日報》1948년 11월25일자, <社說: 農地改革을 推進하라>.

8) 김성호, <남북한의 농지개혁 비교연구>, 홍성찬 편,《농지개혁 연구》, 연세대학교 출판부, 2001, p.254.

9) 尹永善 證言,《中央日報》1982년 5월3일자, <中央廳(16)―農地改革⑤>. 10) 《서울신문》1948년 12월7,8,9,10일자, <農地는 農民에게 返還>. 11) 國會事務處,《制憲國會經過報告書》, 1986, p.55. 12) 《서울신문》1948년 12월29일자, <農地改革法臨地檢討>.

13) 《서울신문》1949년 2월12일자, <農土强賣는 不法, 惡質地主는 報告하라>. 14) 《國會史 制憲國會·第二代國會·第三代國會》, pp.117~120. 15) 《國會史 制憲國會·第二代國會·第三代國會》, pp.116~117. 16) 《朝鮮日報》1949년 2월23일자, <曺農林長官辭任應諾>. 17) 《朝鮮日報》1949년 11월12일자, <曺奉岩氏等엔 無罪>.

18) 《制憲國會速記錄(3)》,제2회 제31호(1949.2.15), p.563. 19) 《制憲國會速記錄(3)》,제2회 제50호(1949.3.10), pp.879~880. 20) 朱孝敏, 앞의 글, p.17.

21) 《制憲國會速記錄(3)》,제2회 제50호(1949.3.10), pp.887~889. 22) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제52호(1949.3.12), pp.23~26. 23) 《서울신문》1949년 3월15일자, <農總서 國會案을 反對>; 朱孝敏, <農地改革을 싸고도는 國會內閣派의 動向>,《新天地》1949년 4월호, 서울신문사, p.18. 24) 蔡奎恒 編,《勞農運動의 文獻 (第一輯)》, 새글社, 1947, p.58. 25) 김성보, <입법과 실행과정을 통해 본 남한 농지개혁의 성격>, 홍성찬 편, 앞의 책, pp.184~185.

26) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제52호(1949.3.12), pp.26~27. 27) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제52호(1949.3.12), pp.36~37. 28) 《京鄕新聞》1949년 3월17일자, <共同態勢를 構成>. 29) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제57호(1949.3.18), pp.119~120.

30) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제69호(1949.4.1), pp.348~350. 31) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제69호(1949.4.1), p.351. 32) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제73호(1949.4.7), pp.444~447. 33) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제86호(1949.4.27), p.717. 34) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제79호(1949.4.19), pp.554~563.

35) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제81호(1949.4.21), pp.598~600. 36) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제81호(1949.4.21), pp.602~603. 37) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제81호(1949.4.22), pp.620~622. 38) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제84호(1949.4.25), pp.667~674. 39) 姜辰國, 앞의 글, p.197. 40) 姜辰國, <農地改革과 地主對策>,《東亞日報》1949년 4월17,18,19일자. 41) 姜辰國 證言, 東亞日報社 編,《秘話 第一共和國(1)》, 弘宇出版社, 1975, pp.346~347.

42) 《東亞日報》1949년 4월12일자, <動亂은 거의 鎭定>. 43) 《朝鮮日報》1949년 4월23일자, <民情, 行政視察次, 李大統領昨日登程>. 44) 《京鄕新聞》1949년 4월23일자, <私的面會拒絶, 公報處長談話發表>. 45) 《京鄕新聞》1949년 4월24일자, <倭警宣傳是正>. 46) 《朝鮮日報》1949년 4월24일자, <『團結만 하면 幸福히 살수있다』>. 47) Robert T. Oliver, Syngman Rhee—The Man Behind the Myth, Dodd Mead and Company, 1960, p.279. 48) 《京鄕新聞》1949년 4월25일자, <永川서도 訓示>. 49) 《東亞日報》1949년 4월26일자, <自力으로 國土統一, 三八線撤廢는 時日問題>.

50) 《京鄕新聞》1949년 4월25일자, <李大統領釜山歡迎大會서 演說>. 51) 《京鄕新聞》1949년 4월29일자, <北伐않고 南北平和統一>. 52) Robert T. Oliver, op. cit., p.280. 53) 《朝鮮日報》1949년 4월30일자, <27日부터 湖南에>. 54) 《東亞日報》1949년 4월28일자, <麗水서 全州向發>. 55) 《東亞日報》1949년 4월29일자, <南原에서 戰利品을 視察>. 56) 《東亞日報》1949년 4월29일자, <沿路電線一部切斷>.

57) 《東亞日報》1949년 4월30일자, <年內로 統一成就>. 58) Robert T. Oliver, op. cit., p.280. 59) 《朝鮮日報》1949년 4월30일자, <熱狂的으로 歡迎, 李大統領隨行마친 蔡總長談>. 60) 《東亞日報》1949년 4월29일자, <李大統領光州에, 오늘 午後엔 歸京豫定>. 61) 《東亞日報》1949년 4월30일자, <各高官들이 水原까지 出迎>. 62) 《東亞日報》1949년 4월30일자, <週餘의 旅程도 平安히, 李大統領昨日歸京>. 63) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 閉會式(1949.4.30), p.832. 64) 농지개혁사편찬위원회 편,《농지개혁사(상권)》, 농림부농지국, 1970, p.447 65) 《制憲國會速記錄(5)》,제3회 제17호(1949.6.17), pp.367~376.

66) 《制憲國會速記錄(6)》,제4회 開會式(1949.7.1), p.3. 67) 《制憲國會速記錄(6)》,제6회 제9호(1950.1.19), p.160. 68) 정부기록보존소 소장,《李承晩大統領祕書室文書》, 정병준, <한국농지개혁 재검토>,《역사비평》2003년 겨울호, pp.135~135에서 재인용. 69) 정병준, 위의 글, p.135. 70) 《國會史 制憲國會·第二代國會·第三代國會》, pp.507~508. 71) 尹永善, 앞의 책, p.4. 72) 김성호, 앞의 글, 홍성찬 편, 앞의 책, p.268.

이승만 정부의 농지개혁의 목표는 소작농을 자작농으로 만들고 지주는 산업 자본가로 육성하여 농업과 공업을 함께 발전시키는 것이었다. 이승만이 토지개혁법을 서둔 데에는 농민들을 공산당의 선전으로부터 보호하기 위한 정치적 목적도 있었다.

농지개혁법이 만들어지기까지는 우여곡절이 있었다. 정부는 1949년 2월5일에 농지개혁법안을 국회에 제출했다. 그러나 국회는 산업위원회가 마련한 별도의 법안을 3월10일에 본회의에 상정했다. 농지개혁법은 4월27일에 국회를 통과했으나 졸속심의로 모순점이 많아 국회로 반송되었다가 6월21일에야 공포되었다.

이승만은 농지개혁법을 국회에서 심의하는 동안 4월22일부터 1주일 동안 지방을 순시했다.

농지개혁법 개정안은 1950년 2월2일에야 국회를 통과했다. 이승만은 농지개혁법이 개정되고 시행령을 제정하기 전부터 농지개혁의 실시를 서둘렀다.

1. 農地改革法案이 만들어지기까지

1950년 봄부터 실시된 농지개혁은 한국사회가 봉건적 신분사회에서 근대적 시민사회로 전환하는 역사적인 사업이었다. 그리고 그 사업의 기초 설계자이자 실행의 견인차 역할을 한 사람이 다름 아닌 대통령 이승만이었다. 농지개혁을 시작할 당시의 농림부 장관 윤영선(尹永善)은 “춘경기(春耕期)가 촉박했으므로 추진상 불소한 곤란이 있었으나 만난을 배제하고 단행하라는 대통령 각하의 유시를 받들어 정부로서는 최선을 다하여 실행 단계에 돌입하게 된 것이다”라고 기술했다.1)

1950년 봄부터 실시된 농지개혁은 한국사회가 봉건적 신분사회에서 근대적 시민사회로 전환하는 역사적인 사업이었다. 그리고 그 사업의 기초 설계자이자 실행의 견인차 역할을 한 사람이 다름 아닌 대통령 이승만이었다. 농지개혁을 시작할 당시의 농림부 장관 윤영선(尹永善)은 “춘경기(春耕期)가 촉박했으므로 추진상 불소한 곤란이 있었으나 만난을 배제하고 단행하라는 대통령 각하의 유시를 받들어 정부로서는 최선을 다하여 실행 단계에 돌입하게 된 것이다”라고 기술했다.1)토지개혁은 이승만의 젊은 시절부터 견지해 온 정치이념인 평민주의 구현의 핵심 과제였다. 앞에서 본 바와 같이 1946년 2월에 민주의원 의장으로서 발표한 ‘과도정부 당면정책 33항’은 일본인이나 반역자들의 재산을 전부 몰수하여 국유로 할 것과 모든 몰수 토지를 농민에게 분배할 것을 천명했는데, 이 ‘당면정책’은 그대로 민주의원의 ‘임시정책대강’으로 채택되었다(《月刊朝鮮》2011년 4월호, <非常國民會議와 大韓國民代表民主議院> 참조).

그리고 1948년 3월에 미군정부가 5·10선거를 앞두고 급작스럽게 귀속농지(일본인들이 소유했던 농지)를 그 소작인들에게 불하하자 이승만은 3월20일에 올리버(Robert T. Oliver)에게 보낸 편지에서 그것은 머지않아 수립될 한국정부가 할 일이라고 크게 반발하면서, “우리 정부가 수립되면 토지개혁법이 제일 먼저 제정될 것”이라고 자신의 결심을 토로했다(《月刊朝鮮》2012년 6월호, <單獨政府수립이냐 南北協商이냐> 참조).

또한 국무총리의 국회인준에 이어 재무, 법무, 농림, 교통 4부의 장관 인사를 발표한 직후인 8월4일에 올리버에게 보낸 편지에서는 ‘한국 공산주의자’인 조봉암(曺奉岩)을 농림부 장관으로 임명한 것은 “농민들을 장악하기 위해서”라고 솔직하게 속내를 드러내 보이기도 했다(《月刊朝鮮》2012년 11월호, <大韓民國 건국의 여섯가지 기초> 참조).

憲法에 의거하여 農地改革法 제정할 것

국회의 요청에 따라 1948년 9월30일에 국회에서 이승만의 시정연설이 있었다. 국무총리 이범석(李範奭)이 대독했는데, 이 연설에서 이승만은 헌법 조항에 따라 토지개혁법을 제정하여 시행하겠다고 다음과 같이 말했다.

“민생문제 해결에 있어서 항상 나의 가슴을 아프게 하는 것은 농민과 노동자의 생활향상의 염원이니, 정부는 농민과 노동자의 생활향상을 위하여 시급한 대책이 있을 것입니다. 전자에 있어서는 헌법의 조항에 의거하여 앞으로 토지개혁법이 제정 시행될 것이니, 토지개혁의 기본목표는 전제적(專制的), 자본제적 토지제도의 모순을 제거하여 농가 경제의 자주성을 부여함으로써 토지생산력의 증강과 농촌문화의 발전 기여에 지향될 것인 고로, 먼저 소작제도를 철폐하여 경자유기전(耕者有其田)의 원칙을 확립할 것이나, 농민대중의 원하는 바에 의하여 정부는 균등한 농지를 적당한 가격 또는 현물 보상의 방식으로써 농민에게 분배할 것입니다.…”2)

農村 부락의 머슴방이 農地改革法案 起草의 産室

이승만은 정부수립 선포식이 끝나자마자 농지개혁법의 제정을 다그쳤다. 그리하여 농림부 직제가 공포되기도 전인 1948년 9월7일에 농지개혁법 기초위원회가 발족했는데, 위원장은 농림부 장관 조봉암, 부위원장은 기획처장 이순탁(李順鐸)과 농림부 차관 강정택(姜鋌澤), 그리고 위원은 갓 발령받은 농림부 농지국장 강진국(姜辰國)과 지정과장 윤택중(尹澤重), 분배과장 배기철(裵基澈), 사정과장 안창수(安昌洙) 세 담당과장들이었다.3)

법안기초에 착수는 하였으나 참고자료도 아쉽고 각종 통계도 신빙성이 희박하여 필요한 자료를 농촌으로부터 직접 수집해야 할 형편이었다. 초안을 기초했던 강진국은 “농촌 부락의 머슴방이 농지개혁법안 기초의 산실이었다.… 민국정부 수립 후에도 좌익분자가 농촌지대에 많이 묻혀 있다고 짐작했던 까닭에 중앙 관리가 왔다면 경계하고 함구하리라는 예감에서 신문기자를 가장했다”라고 썼다.4)

농림부가 자료수집으로 시일을 끌자 1949년 봄갈이까지 농지개혁을 실시한다고 공언하고 있던 이승만은 11월 중순에 조봉암을 불러 불호령을 내렸다. 이승만이 격노한 것은 농지개혁 계획이 늦어지면서 신문지상에 지주와 소작인 사이의 분쟁이 보도되고 있었기 때문이다.

농림부의 농지개혁법 시안은 이렇게 쫓기는 상황 속에서 11월19일과 20일 이틀 동안 강진국의 집에서 강진국과 세 담당과장이 꼬박 이틀 밤을 새워 만들었다. 이 시안을 다시 강진국과 차관 강정택이 머리를 맞대고 이틀 재검토했다. 초안을 들고 가서 조봉암에게 보고하자 조봉암은 내용을 읽어보지도 않고 “소작인이 잘된다지만 지주도 살아야 할 것 아니오”라고 말했다고 한다. 5)

이렇게 성안한 농림부 초안은 11월22일과 23일 이틀 동안 긴급 소집된 각도 농업경제과장회의에 상정되었다. 지방의 행정 경험이 많은 이들의 초안에 대한 검토와 비판을 받는 공청회인 동시에 중앙정부가 농지개혁에 대한 구체적인 태도를 밝혀 범국민적인 여론과 비판을 받아보겠다는 생각에서였다.6) 뿐만 아니라 정부가 농지개혁을 서두르고 있다는 것을 알림으로써 좌익의 공세를 막고 소작인들을 괴롭히고 있는 지주들의 농지 방매를 중단시키겠다는 의도도 있었을 것이다.

11월24일자 신문들은 농림부의 농지개혁법 시안 전문을 크게 보도하고 사설로 그 실시를 촉구했다. 7)

李承晩이 방송연설로 토지개혁 필요성 강조

|

| 농지개혁의 실무자들에게 배포된 농림부 장관 尹永善 명의의 《農地改革指針》. |

“이 단계에 제일 중대히 여기는 문제는 두 가지입니다. 첫째로 잃은 독립을 찾아서 우리 강토를 회복하자는 것이요, 둘째는 강토를 회복해 가지고 참주인들에게 내어 맡기자는 것입니다. 천하에 주인 없는 물건은 없는 것이니, 나라마다 다 각각 제 강토가 있어서 그 강토의 주인 노릇을 하는 것입니다.”

이렇게 서두를 꺼낸 이승만은 이어 지금은 다행히 천우신조로 우선 이남이라도 우리가 국권을 회복해서 국회를 세우고 정부를 조직해 놓았으니, 우리가 다시 이 나라의 참주인 노릇을 하게 되었다고 말하고, 지금까지의 인간 불평등의 기원을 토지제도의 모순점을 들어 설명했다.

“그러나 이것은 국제상 관계만을 말하는 것이요, 국내 정형으로 말하면 이 나라 토지를 아직도 근본 주인이 다 차지하게 된 것은 아닙니다. 원래 하나님이 세상을 창조하실 적에 양반과 상놈을 구별하거나 부자와 빈민을 인(印)쳐서 낸 것이 아닙니다. 모든 사람이 다 동등으로 천연적 복리를 누리게 한 것인데, 그중에서 지혜도 있고 능력도 있는 사람들이 모든 재원을 욕심껏 점령하여 사유물을 만들어 자자손손이 유전해서 필경은 몇몇 사람의 소유물로 인정을 받게 된 고로, 인군 된 이는 그 나라가 다 자기 사유물이라 하였으며 세가(勢家)와 부자들은 광전옥토(廣田沃土)를 다 자기들의 물건으로 만들었으므로, 대다수 민중은 남의 세상에 부쳐서 남을 위하여 사는 것으로 알게 되었나니, 그 결과를 보면 실상 그 나라 주인 되는 대중인민은 거의 소유권을 다 잃어버리고 몇몇 사람들이 주인이 되어 복리를 독점하게 된 것입니다. 이 중에서 몇천 년을 지내오고 보니 이것이 자연 법이 되고 습관이 되어서 천지에 떳떳한 이치로 알기에 이른 것입니다. 그래서 부자는 대대로 부자요 양반은 대대로 양반으로 지냈으니, 이와 같이 불공평하고 부조리한 일은 다시없을 것입니다. 지금 우리가 주장하는 민주정체의 주의는 반상(班常)이라 귀천이라 하는 등분이 다 없고 모든 인민이 평등 자유로 천연한 복리를 다 같이 누리게 하는 것입니다. 이 주장을 세우기 위하여 그 근본적 병통을 먼저 교정하여야만 모든 폐단이 차서로 바로잡힐 것이므로, 토지개혁법이 유일한 근본적 해결책이라는 것입니다.”

이승만은 이처럼 “민주정치의 기본 이념인 평등주의를 구현하는 유일한 근본적 해결책은 토지개혁”이라고 강조했다.

이승만은 자신이 1946년 2월에 발표한 ‘과도정부 당면정책’에서 토지개혁 문제를 제의함에 따라 그것이 우리나라 경제정책의 가장 중요한 과제가 되었다고 말하고, “토지분배에 대한 계획도 상당한 법안이 구성되고 있으므로 조만간 국회에 제출될 것”이라고 말했다. 그는 농지개혁법의 기본뼈대를 조근조근 설명했다.

“우리나라에 소위 국유지라는 농토와 적산토지를 합하여 다 민유지로 분배시킬 것인데, 땅 없는 농민들에게 넉넉히 나누어서 작농하게 하되 그 땅을 그저 내주는 것이 아니고 적당한 가격을 정하여 매년 얼마씩 정부에 보상하기로 약조를 정하고 팔게 할지니, 보상하는 조리와 몇 해 만에 다 갚는다는 등 세절목은 다 국법으로 정하게 될 것이니, 미리 말할 수 없으나 대체로 말하자면 농민이 그 땅에서 자농하여 묵히는 땅이 없고 그 소출미곡으로 가족의 1년 계량(計糧)을 제하고는 여유를 팔아서 돈으로 바치거나 미곡을 대신하여 몇 해 만에 다 완납한 후에는 정부에서 문서를 주어서 영구히 농민의 사유지로 만들 것이니, 이것이 즉 우리 정부에서 주장하는 토지개혁책의 요점이요 모든 농민은 이대로 되기를 바라며 또한 노력할 것입니다.”

이승만은 이어 대지주 소유토지의 처리 문제를 설득력 있게 설명했다.

“다소간 문제되는 것은 소위 대지주의 소속인 큰 농지에 관한 것입니다. 이 대지주들로 말하면 혹은 몇 대 조상 적부터 유전하여 내려오는 소유지도 있고 또 혹은 돈을 주고 사서 차지한 토지도 있는 것이니, 이상에 말한 바 공공한 천연적 재원을 부자들이 사유로 만들었다는 것은 몇천 년 전에 시작이 잘못되었다는 말이요 중간에 와서 무슨 방식으로든지 소유권을 가지게 된 것은 누구나 인정치 않을 수 없는 것이니, 이 대지주들의 땅을 무조건하고 몰수한다는 것은 법리도 아니요 공의도 아닐 것이므로 이 지주들의 소유권은 인정할 뿐만 아니라 국법으로 보호하는 것이 민주주의의 피할 수 없는 사실입니다. 그러나 이 지주들의 소유권만 존중히 여겨서 그냥 방임할 수는 없을 것이니, 이 지주들이 각각 자기 소유지를 자기가 경작하지 못하고 농민을 시켜서 경작케 하여 소출을 지주에게 바쳐서 지주는 일 아니 하고 편안히 앉아서 대대로 부유히 살게 되며 혹 심한 자는 도조(賭租·남의 농지를 부치고 그 세로 해마다 내는 곡식)를 높여서 경작인이 먹고살 것도 부족하게 만들어서 평생 노력한 것이 간신히 생명이나 부지하고 남 잘살게만 만들어주고 있으니, 그 결과를 해석하여 보면 즉 노예나 우마의 생명과 별로 다를 것이 없게 되니, 이것은 경제발전에만 손해가 아니라 인류상 도의에 크게 위반되는 것입니다. 이것은 우리나라뿐이 아니요 다른 나라에도 기왕에는 다 이와 같은 제도가 있었으며, 어떤 나라에서는 이보다 더 심하게 해서 소작인은 그 가족과 육축까지 그 토지에 속해서 토지매매할 적에 같이 끼워서 사고팔게 만들었던 것인데, 우리나라에서는 이와 같은 제도가 없었으나 고대에 문명이 진보되기 전에 다 동일한 폐단을 가졌던 것입니다.”

공산주의 국가의 土地改革을 비판

이승만은 근대국가의 토지제도의 변화를, 특히 공산주의 국가의 토지제도의 모순점을 예리하게 지적했다.

“근대에 와서 민주정체가 생기며 이것이 다 삭제된 것인데, 어떤 민주정체하는 나라에서들은 아직도 토지분배를 실시치 못하여 대지주들이 넓은 땅을 가지고 있는 곳이 많으나, 이것은 그 나라의 토지가 넓고 사람이 적어서 이와 같이 하고도 넉넉히 살 수 있는 고로 아직 방임하고 지내는 것이며, 공산제도를 행하는 나라에서는 지주의 땅을 건몰(乾沒·관청에서 몰수함)해서 소작인에게 나누어준다 하나 실상은 농민에게 주는 것이 아니요 농민들에게 맡겨서 경작하게 하고 그 땅은 정부에서 차지하고 있으므로 그 실상을 말하자면 공산제도가 토지를 인민에게 분배하는 것이 아니라 정부에서 빼앗아서 정부가 대지주가 되고 농민들은 다 소작인으로 경작해서 정부에 바치기만 할 뿐이니, 부유한 대지주에게 세를 물고 얻어 경작하느니보다 정부의 땅을 얻어서 경작하는 것이 더욱 자유롭지 못하고 속박을 받는 것이니, 전에는 부호의 노예 되던 것이 지금은 정부의 노예가 된다면 경제상 이해에 무슨 차별이 있으며 농민생활에 아무 도움도 없을 것입니다.”

이러한 문제점은 1946년 3월에 전격적으로 단행한 북한의 토지개혁에서도 그대로 드러나고 있었다. 북한의 ‘토지개혁법령’ 제5조는 “몰수한 토지 전부는 농민에게 무상으로 영원히 양여한다”라고 하면서도, 제10조는 “농민에게 분여된 토지는 매매치 못하며, 소작 주지 못하며, 저당하지 못한다”라고 못박고 있어서 분배받은 토지에 대한 권리는 소유권이 아니라 경작권에 지나지 않는 것임을 알 수 있다. 그러고도 또 1946년 6월에 공포한 ‘북조선 현물세령’에 따라 농민들은 수확량의 25%를 농업현물세로 납부해야 했다. 8)

이승만은 정부가 입안하고 있는 농지개혁법의 내용을 자세히 설명하고 나서, 자본가를 없애야 된다는 공산주의자들의 주장을 이론적으로 반박했다.

“공산주의자들의 토지개혁책이라는 것이 우리와 같지 아니한 외에 또 한 가지 우리와 같지 아니한 것은 소위 자본주의라는 문제입니다. 그 사람들의 말은 토지분배로 많은 경쟁력을 공평히 조정하기에 부족한 모든 금융과 각종 재산을 다 평균히 분배해서 자본가가 없게 만들어야 한다 하나니, 우리 주의는 이와 상반되는 것입니다. 우리는 자본가가 있어야 국내에 경제가 유통되어서 민중이 다 살 수 있다는 것입니다. 우리나라가 자고로 농업을 근본으로 삼아서 자족자급할 능력을 가졌지마는 지금은 인구가 해마다 증가되어 토지는 한정이 있으므로 그 땅의 소출만 가지고는 그 민중이 먹고살 것이 부족합니다. 그러므로 공업을 숭상해서 생산력이 발전되어야 땅속에 묻힌 재산을 파서 인류생활에 공헌할 것이요, 공업의 소출 물산으로 우리도 쓰고 또한 국외에 수출해서 남의 물건을 바꾸어다가 우리의 생활을 돕게 할 것이며, 기계공장을 시설해서 국중에 땅이 없이 농사 못하고 일없이 굶게 되는 사람들이 공장의 일을 얻어 생활하는 방도를 만들어주어야 될 것이니, 그러므로 자본가를 다 없이 해다가 노동자만 살 수 있게 하자는 것은 우리가 찬성할 수 없는 것이니, 우선 예를 들어 말할지라도 자본이 없어서 기계공장이 문을 닫게 된다면 다수 실업자가 먼저 타격을 당할 것입니다. 그러므로 공산주의자들은 파공파업(罷工罷業) 등 행동으로 자본가와 충돌을 내며 농민으로 지주와 충돌을 내어서 모든 민중이 서로 싸우는 중에 정부가 모든 것을 차지하게 하는 폐단을 우리는 절대 포용치 아니하는 것이니, 세계 모든 재원의 세 가지 근본 되는 토지와 노동과 자본, 이 세 가지가 서로 충돌을 내지 말고 피차 도와서 합류하여 나가는 중에서 모든 것이 화의로 진정되며 부강정진해 나갈 수 있을 것이니, 우리는 농민이 지주를 질시하거나 노동자가 자본가를 원수로 여기거나 하여 서로 충돌하는 것을 피하고 서로 제휴 공헌하는 중에서 다 잘살 수 있기를 도모하자는 것입니다.”

자본가를 없애야 한다는 공산주의자들의 주장의 부당성은 이승만이 일찍이 1920년대에 《태평양잡지》를 통하여 공산주의를 이론적으로 비판할 때부터 일관되게 강조해 온 내용이었다.

共産黨 막으려면 農地改革 빨리 해야

이승만의 이러한 공산주의 비판은 그가 농지개혁법 제정을 그토록 서둔 이유가 다분히 정치적인 관점에 따른 것이었음을 말해준다. 농민들로 하여금 공산당의 집요한 선전공세에 넘어가지 않도록 하는 것이 가장 중요하고 시급했던 것이다. 그러한 사정은 농지개혁 당시의 농림부 장관 윤영선의 다음과 같은 증언으로도 넉넉히 짐작할 수 있다.

“대통령은 전쟁 수행으로 다른 일을 돌볼 틈이 없었지만 농지개혁만은 예외여서 기회 있을 때마다 ‘공산당을 막으려면 농지개혁을 빨리 해야 해’라고 말했습니다. 대통령이 전쟁의 북새통 속에서도 개혁을 서두른 것은 농지개혁은 공산당만 할 수 있다는 선동을 봉쇄해 영세소작인의 반공정신을 일깨우는 것, 피란지주의 생계를 돕는 것, 그리고 군량미 조달의 뜻이 있었습니다.” 9)

그렇게 하여 반공주의자들이 된 농민들이 이승만의 장기 집권을 가능케 한 지방의 이승만 지지층이 되었다.

이승만은 마지막으로 농지개혁과 관련하여 중요한 과제로 제기된 토지자본의 산업자본화 문제를 거론하면서 경제인들의 분발을 촉구했다.

“우리나라의 자본은 대부분이 토지에 있나니 지주들이 다 토지를 내어놓고 그 가격을 받아서 자본을 만들어야 공업에 착수할 수 있을 것이므로, 정부에서는 토지대가를 갚아줄 것이 큰 문제가 되니, 이것은 정부와 국회에서 무슨 특별한 방법이 있어서 지금 지주들로 하여금 상당한 자본을 얻게 하는 것이 긴요한 문제이니, 이것은 많은 연구로 해결책이 생기기를 바라는 것입니다.

현금 우리나라의 재벌가로 지목받는 이가 많지마는 그중에 민중의 호감을 가진 이가 많지 못하니, 이것은 왜정 시대의 친일자로 지목을 받은 이유일 것입니다. 그러나 지금은 우리 민국이 수립된 이후로 전 민족이 다 합심합력해서 앞으로 건설개량을 위주할 것이요, 왕사를 인연해서 앞에 나아갈 길을 장애한다면 이것이 우리의 기초적 대업에 불리할 것이므로, 전에 무슨 공작으로 재정을 모았든지 지금부터는 그 재정으로 민족생활 개량과 국가기초 건설에 공헌하여 공효가 나타나게 된다면 이것을 우리는 다 찬성할 것이니, 경제가들은 사리사욕에 사소한 이익을 도모하지 말고 국가 경제대책에 큰 경제가들이 되기를 힘써서 우리 민족 전체에 많은 복리를 증진하게 함으로써 민중의 추천을 받으며 국내 국외에 큰 경제가의 명예를 얻도록 하는 것이 공과 사에 실로 복될 일이므로, 우리 모든 경제가들이 이 기회를 크게 이용해서 세계 경제가들과 경쟁 전진하는 세력을 잡아서 세계 부강한 나라들의 재력과 물질을 교환하여다가 우리의 이익을 확대시키기를 목적하고 나가야 될 것입니다.…” 10)

‘농지개혁에 관한 임시조치법’은 심의 보류

농지개혁이 기정사실이 되자 농촌 사회는 또다시 어런더런했다. 지주들의 농지방매 현상 때문이었다. 농지개혁법 초안을 검토하기 위하여 11월22일에 긴급소집되었던 각도 농업경제과장회의에서도 토지방매 문제가 가장 심각한 문제로 지적되었었다. 그리하여 농림부는 ‘농지개혁에 관한 임시조치법안’을 작성하여 의원입법으로 제정되도록 국회의원 91명의 서명을 얻어 국회에 제출했다. 법안의 내용은 3개조로 된 간단한 것이었다.

농지개혁에 관한 임시조치법

제1조 농지개혁을 원활히 실시하기 위하여 일반농지에 대하여 다음 처분 행위를 일체 금지한다.

1. 소작권의 이동

2. 소작권의 박탈

제2조 전조의 규정에 위반하는 자는 1년 이하의 징역 또는 10만원 이하의 벌금에 처한다.

부칙

제3조 본법은 공포일로부터 시행한다.

농지개혁법과 그 시행세칙이 제정되어 사업이 실시되려면 상당한 기간이 걸릴 것이므로 그동안의 토지방매를 금지하기 위해서는 이러한 조치가 필요했다.

이 법안은 12월7일에 국회에 제출되어 산업위원회에 회부되었다. 그러나 지주 출신 위원들이 많은 산업위원회는 곧 농지개혁법이 제정될 텐데 임시조치법까지 제정할 필요가 있느냐면서 심의를 보류했다. 이때의 산업위원회는 38명의 위원 가운데 민주국민당 소속위원들은 위원장 서상일(徐相日)을 포함하여 14명이었다.11)

악덕 地主들은 경찰에 고발하도록

농림부는 1949년 1월4일부터 28일까지 춘천(春川)에서 시작하여 청주(淸州), 대전(大田), 대구(大邱), 부산(釜山), 전주(全州), 광주(光州)의 차례로 농지개혁법 초안에 대한 도별공청회를 개최했다.12) 공청회의 반응은 뜨거웠다. 농림부는 공청회를 통하여 수집된 자료와 새 지식을 토대로 농지개혁법 초안을 손질한 다음 국무회의에 상정하기 위하여 1월24일에 기획처로 보내는 한편 국회 산업위원회의 분과위원회인 농림분과위원회의 요구에 따라 비공식으로 제출했다.

국무회의는 농림부 초안을 기획처가 일부 수정한 농지개혁법안을 2월4일의 국무회의에서 의결했다. 이렇게 수정된 정부안은 통칭 기획처안으로 불렸다. 정부는 2월5일에 이 기획처안을 정식으로 국회에 제출했다.

이승만은 악덕지주들의 농지방매 행위가 여간 괘씸하지 않았다. 그는 2월11일에 소작농민들을 상대로 악덕 지주들은 경찰에 고발하라는 담화를 발표했다.

“각처의 보고를 듣건대 어떤 지주들이 소작인들을 꾀이며 혹은 위협하여 농지를 사사로이 매매하려는 폐단이 있다 하니, 일반 농민들은 이러한 지주의 악질적인 의도가 표시될 때에는 조금이라도 믿지 말고 정부에서 공표되는 대로 정당히 조치되기만 기다려서 협잡 간배의 수단에 빠지지 않아야 할 것이니, 사실을 들어 관계기관에 신고할 수도 있다. 만일 위협이 있으면 즉시 경찰에 알려서 보호를 받을 수 있으니, 두려워하지 말고 법대로 준행하여야 할 것이다. 만일 법을 무시하고 사사매매하는 일이 있다면 전부 무효로 돌아갈 것이므로 일반 농민들은 이에 주의하여야 할 것이다.”13)

감찰위원회의 고발로 曺奉岩 장관 사임

|

| 초대 농림부 장관 曺奉岩. |

농림부의 독직사건과 관련하여 법무부 장관 이인(李仁)은 2월17일에 조봉암에 대한 구속 동의 요청서를 국회에 제출했다. 제안이유는 “별지와 같이 농림장관 조봉암 의원에 대한 용의사실은 그 혐의가 농후하므로 입건 수사코자 하며, 증거인멸의 우려가 있을 때에는 신체를 구속하기 위하여 국회의 승인을 얻고자 한다”라는 것이었다. 이 동의안은 토론 끝에 표결에 부쳐져 재석 152명 가운데 가 52표, 부 77표로 부결되었다.15) 그러나 조봉암은 이승만의 권고로 2월21일에 사표를 제출했다. 16) 장관에 취임한 지 여섯 달 남짓만이었다.

조봉암은 불구속 상태에서 조사를 받고 1, 2, 3심 모두에서 무죄 판결을 받았다. 문제가 된 사실들에 대한 도의적 책임은 있으나 법적으로는 아무런 범죄가 성립되지 않는다는 것이었다.17)

2. 석 달이나 걸린 국회심의

2월5일에 정부가 국회에 제출한 농지개혁법안은 산업위원회 농림분과위원회에 회부되었다. 이 무렵 농림분과위원회는 미군정청의 농무부장을 지낸 농학박사 이훈구(李勳求) 의원이 1948년 12월13일에 제출한 농지개혁법안을 중심으로 대한농민총연맹(농총·農總)의 토지개혁법안, 수원농대 교수단의 사안 등을 검토하면서 산업위원회 독자의 농지개혁법안 작성작업을 진행하고 있었다. 그러나 산업위원회의 농지개혁법안이 본회의에 상정되기까지에는 정부안이 제출되고도 한 달이 더 걸렸다. 산업위원회 위원들은 되도록 농지개혁법의 제정을 늦추려고 했기 때문이었다.

정부의 농지개혁법안이 국회에 제출되자 의원들은 다투어 법안의 본회의 상정을 촉구했다. 춘경기가 가까워 오고 있는데다 제2회 정기국회 회기말이 얼마 남지 않았기 때문이었다. 법제정의 필요성을 강조하는 이유도 가지가지였다. 충북 청주 출신의 무소속 박기운(朴己云) 의원은 다음과 같은 이색적인 주장을 폈다.

“요전에 제헌시대에 (농지개혁을 규정한) 헌법 제18조(실제는 제86조)를 제정할 당시에 삼팔 이북의 김일성이가 어떠한 연회석에서 술을 먹고 있었습니다. 이 술을 먹고 있을 때에 헌법 제18조가 결정되자 술잔을 던지고서 한탄한 사실이 있었습니다. 이것이 어째서 그러냐, 만일에 남한에 토지개혁이 된다고 할 것 같으면 삼팔 이북의 공산당들이 자기네들만 토지개혁을 하고 남한에서는 토지개혁을 아니한다, 이렇게 생각했던 것이 그 사람네들이 헌법 18조의 제정을 보고서는 이제야 남한의 농민은 다 남한의 대한민국에 뺏기고 만다, 우리들이 이제껏 적화운동을 해왔던 것은 수포로 돌아가고 만다, 이래 가지고서는 주석에서 한탄한 사실이 있습니다.…”18)

임시조치법 심의 막기 위해 기습적으로 上程

산업위원회가 마련한 농지개혁법안은 3월10일의 제2차 정기국회 제50차 회의에 상정되었다. 그런데 이날의 의사일정은 전남 진도 출신의 무소속 김병회(金秉會) 의원 등 70여명 의원들의 요구에 따라 앞에서 본 농지개혁에 관한 임시조치법안의 제1독회로 예정되어 있었다. 그런 것을 경북 청송 출신의 김봉조(金鳳祚) 의원의 긴급동의로 의사일정을 변경하여 산업위원회의 농지개혁법안을 기습적으로 상정한 것이었다.19)

1950년 5월에 실제로 농지개혁사업을 시작할 때까지 논의된 농지개혁법안들의 내용은 아래 표와 같다.

농지개혁의 기본개념은 자경지 이상의 지주들의 농지를 정부가 매상하여 국유지로 만든 다음 그것을 소작인들에게 유상분배하는 것이었다. 농지개혁법의 주요쟁점은 지주들의 분배대상농지의 상한선과 보상지가 및 보상방식, 소작인들의 상환지가와 상환방식 등이었다. ‘보상’이란 매수하는 지주의 농지에 대하여 정부가 지불하는 대금을 말하며, ‘상환’이란 농지를 분배받는 농민이 정부에 납부하는 농지 대금을 말한다.

농림부안의 내용은 지가상환율은 평년작 생산고의 120%로 하고 매년 20%씩 6년 동안에 상환하게 한 것과 지주의 귀농을 인정하지 않는 것으로서, 농민들의 입장을 최대한으로 고려한 것이었다. 농민들도 이 안을 지지하고, 빨리 실시하기를 요망했다.

그러나 기획처안은 지가상환액을 200%로 하고 그것을 해마다 20%씩 10년 동안에 상환하게 하는 동시에 지주의 귀농을 인정하는 것이었다.

국회 산업위원회안은 농민들에게 가장 실망스러운 내용이었다. 보상지가는 농림부안의 두 배인 300%이고, 그것을 해마다 30%씩 10년 동안 상환하게 하되, 자영을 인정하여 머슴을 두고 농사를 지을 수 있게 했다.20)

우리나라 헌법이념은 民族社會主義국가 건설

|

| 국회산업위원회 위원장 徐相日. |

“여러분께서 이미 제정해서 방금 실시 중에 있는 반민법(反民法)은 정치적으로 이것은 한 합법적인 혁명운동인 것입니다. 이번에 상정되어서 심의하려고 하는 이 농지개혁법은 또한 경제적으로 합법적인 한 혁명운동이라고 할 수 있습니다.

여러분이 다 아시는 바와 같이 제2차 대전 이후 소련 관하에 있는 루마니아, 불가리아, 체코슬로바키아, 헝가리, 폴란드 등등에서 양면정책을 실시하였습니다. 그 하나는 산업의 국유화요 그 하나는 농지개혁이었던 것입니다. 그래서 그들은 사회주의 국가체제를 했다고 볼 수가 있습니다.

우리나라의 헌법은… 정치적 각도로 보아서는 민주주의 민족국가를 건설하려는 정신이고 경제적으로 보아서는 민족사회주의국가를 건설하려고 하는 이념인 것입니다.”

이처럼 그는 우리나라의 헌법이념이 민족사회주의국가 건설이라고 단언한 다음, 웬만한 산업체는 국유화될 것이라고 못박았다.

그러면서 서상일은 또 농지개혁이 산업진흥의 계기가 된다는 점을 강조했다.

“그러나 이것은 자본주의가 어느 정도로 발육이 되어서 우리 한 사람으로부터 3천만이 다 전부 기업을 가져야 하고 우리나라 방방곡곡 전부가 산업이 발달되어야 합니다. 여기에 있어서 다만 독점자본은 부정하는 바입니다. 헌법 제84조는 독점자본을 부정하게 되어 있습니다. 그러면 이러한 의미로 보아서 우리들은 앞으로… 이 농지개혁을 계기로 해서, 말하자면 민족자본을 동원해서, 산업과 기업 방면으로 동원해서 우리나라 방방곡곡의 한 사람으로부터 3천만까지 전부가 이 산업이 발달이 되어서, 기업이 완성이 되어서, 말하자면 밥나무에 밥이 나고 옷나무에 옷이 나도록 해서, 우리는 사회주의의 민족국가를 건설하고, 부호 만민 균등의 유토피아의 사회를 이루어 보자고 하는 것이 우리들이 이상하는 바이올시다.… 이러한 의미에서 이 농지개혁법은 유기적인 효과적 의의를 가졌다고 말하는 바이올시다.…”21)

‘민족사회주의’나 ‘사회주의의 민족국가’라는 말이 정확하게 어떤 체제를 말하는 것인지 불분명한 것만큼이나 그가 주장하는 농지개혁의 핵심 사상이 어떤 것인지는 분명하지 않다. 서상일의 이러한 표현은 토지자본의 산업자본화가 필요한 단계라는 것을 강조한 것이었을 것이다.

申翼熙에게 임시조치법 통과시키라는 편지 보내

국회가 긴급동의라는 편법을 써서 농지개혁에 관한 임시조치법안 심의를 뒤로 미루고 산업위원회가 별도로 마련한 농지개혁법안을 기습적으로 본회의에 상정하자 이승만은 몹시 불쾌했다. 그는 국회의장 신익희 앞으로 3월12일자로 된 친필 서명한 편지를 보냈다.

“현재 농지개혁법이 국회에 상정 토의 중에 있으므로 조만간 법령이 발포될 터이나, 이 법령이 발포되기 전에 우선 급한 것은 지주들이 소작인에게 농지매매라는 명목하에 강제로 토지를 매도시켜 개혁법을 피하려는 폐단이 있으므로 이것을 속히 방지하지 못하면 법령이 발포된 후에라도 그 진행 방법에 지장이 많을 터이므로, 이미 상정보류 중에 있는 농지개혁에 관한 임시조치법안을 속히 통과시켜 공포케 하시면 이러한 모든 폐단을 방지할 수 있을 것으로 사료하와 동법안이 속결되기를 앙망하나이다.”

신익희가 이 편지를 낭독한 다음 김병회 의원이 의사일정을 변경하여 이 임시조치법을 상정할 것을 다시 제의하여 동의가 성립되었으나, 표결 결과 재석 155명 가운데 가 55표, 부 22표로 과반수 미달이라 부결되고 말았다.22)

大韓農民總聯盟에서 반박 성명 발표

이러한 국회의 동향에 대하여 대한농민총연맹이 반발하고 나섰다. 2500만 농민의 조직체임을 자처하는 농총은 3월14일에 ‘국회의원 제공에게 고함’이라는 성명서를 발표했는데, 그 내용은 산업위원회안을 관철시키려는 세력에 대한 적개심을 원색적으로 드러낸 것이었다.

성명서는 “지난 12일에 열렸던 제52차 국회 본회의를 통하여서 우리는 우리의 적을 뚜렷이 보았으며, 적은 얼마나 노회하고 교활하고 후안무치하고 이기적이며 배타적이요 자기의 탐욕을 위하여는 민족도 국가도 대의도 아무것도 없다는 것을 우리는 우리의 눈과 귀로 보고 들었노라”라고 전제하고, “민주주의의 기본과업인 토지개혁을 의식적으로 지연시켰다”고 규탄했다. 성명서는 이어 “국회가 농총의 토지개혁안, 농림부안, 심지어는 기획처안까지도 묵살하고 지주를 위한 산업위원회안을 한사코 통과시키려는 반민주적 행위에 대하여 우리 농총은 의분을 금할 수 없다”라고 질타하고, “더욱이 토지의 방매행위를 저지하려는 임시조치법에 대한 대통령의 서한을 묵살한 것은 대다수 농민동포의 적으로 자부 자처한 행동”이라고 단정했다. 그러고는 “우리는 국회의 일거일동을 기록으로 수집하고 있으며, 이 엄연한 사실이 방방곡곡의 농민들에게 우리들의 입을 통하여 명명백백히 알려질 날이 올 것을 부언하여 둔다”하고 차기선거 때에 낙선운동을 벌이겠다고 으름장을 놓았다.23)

농총은 1947년 8월31일에 결성된 우익진영의 대표적인 농민단체로서 대한노총 부위원장이었던 채규항(蔡奎恒)이 위원장이었다. 이승만은 농총의 결성식에 참석하여 ‘불 같은 격려사’를 했었다.24) 이승만은 정부수립 과정에서 농총을 자신의 농촌기반으로 활용하고자 했다. 농총은 정치적으로는 전국 각처에서 좌익과 투쟁하는 과정에서 사망자 7명, 부상자 56명을 냈을 만큼 확실한 반공단체였으나, ‘민족공생주의’를 표방하면서 노동자 독재와 자본가 독재 모두를 반대하는 “공생공영의 균등사회의 구현을 지향한다”고 주장했다.25)

농지개혁법안에 대한 질의와 대체토론을 위한 제1독회가 시작되자 보상률과 상환율을 다 정부안보다도 1.5배나 더 많은 300%로 규정한 산업위원회안에 많은 의원들이 반발했다. 우선 법안의 상정절차부터 시비가 되었다. 충남 아산 출신의 무소속 서용길(徐容吉) 의원은 다음과 같이 산업위원회의 태도를 비판했다.

“산업위원회가 정부의 국무위원회를 통과한 법률안을 묵살하려고 하는 그 권리를 누가 부여했던가. 국회법에 하지 못한다는 규정이 있지 않으니까 할 수 있지 않으냐, 이러한 괴벽한 답변을 할 수 있을지 모르지만 한 국가의 각의를 통과해서 나온 법안을 국회의 일개 상임위원회가 폐기하는 그러한 특권을 행사할 수 있는지 반성하시기 바라는 것입니다.… 만일에 국무회의를 통과한 이 법안을 이렇게 묵살하기 시작하면 국무회의 얼른 해체해야 될 것입니다.…”

그러면서 그는 네다섯 가지 법안을 한데 뭉쳐서 최상의 것으로 내놓았다는 이 법안은 농민을 위하여 토지개혁을 하는 것이 아니라 일부 대지주를 옹호하는 법안이라고 비판했다.26)

보상지가 300%가 가장 뜨거운 논쟁점

제1독회에서 가장 뜨거운 논쟁점이 된 것은 역시 지주에 대한 보상지가 300% 문제였다. 그런데 서상일은 그것이 결코 많은 것이 아니라고 다음과 같이 주장했다.

“200만 농가에 대해서 토지를 분배하려면 한 집에 1정보도 돌아가지 않는다면 남은 호수는 다 실업자가 되지 않으면 안 될 것이요 따라서 도시에 있어서는 많은 기업과 산업을 발흥시키지 않으면 안 될 것입니다. 그렇다면 도시에 있어서 산업체, 기업체를 많이 발흥시킨 뒤에 이 문제는 해결될 것이며… 객관적으로 보아서 세계적으로 흐르는 기본 추향과 국제 정세와 우리나라의 헌법이 지향하고 있는 국내 정세로도 우리로서는 이것을 당연히 하지 않으면 안 될 실정에 처해 있는 것입니다. 그런 까닭으로 해서 현재 3정보로 균등히 나누어준다 하더라도 45만원밖에 되지 않는 돈을 가지고는 농가에서 아이들을 소학교에 보낼락 말락 할 것이요, 중등학교까지는 도저히 불가능한 형편입니다. ‘경자유전’이라는 원칙 밑에서 우리 헌법 제86조에 규정되어 있는 바와 같은, 농지는 농민에게 분배하는 것이 좋다는 규정에 의해서 아니 할 수가 없어서 하는 것입니다. 이러한 의미에서 300%가 많다 적다는 말이 있습니다마는 이것은 결단코 지주에 있어서 300%는 많지 않다는 것을 고조(高調)하는 바이며, 이 300%라는 숫자에 나타나는 바와 같이 1평당 50, 60원에 지나지 않는다면 이것은 시가에 비싼 것이 아니고 산업자금으로 전환시켜서 아무쪼록 도시의 기업과 산업을 많이 발흥시키자는 것입니다.… 그러고 정부에서도 적당한 시책이 있어야 할 것이며 농림당국으로서도 여기에 대한 심심한 관심을 가지고 있다는 것을 듣고 있습니다. 그러므로 정부 시책을 기다리는 이외 다른 방도가 없다고 생각합니다.”27)

그것은 농지개혁법안 제안설명에서 표명했듯이 토지자본의 산업자본화가 서상일이 생각한 토지개혁의 주안점임을 다시금 진솔하게 표명한 것이었다.

少壯派 그룹은 공동행동 결의

소장파를 비롯한 무소속 의원과 비민국당 의원들은 산업위원회의 농지개혁법안은 농민을 위한 것이 아니라는 점을 지적하고 대폭 수정을 기도하는 동시에 공동태세를 구축하여 공동보조를 취하기로 했다. 소장파와 동성회(同成會), 이정회(以正會), 청구회(靑丘會) 소속의 60여 의원들은 3월15일 오후에 이정회관에서 연석회의를 열고 농지개혁법안에 대하여 기탄없는 의견 교환을 한 끝에 세 가지 방안을 세워 공동행동을 취하기로 합의했다. 합의된 세 가지 방안은 (1) 농지대금을 최고 100%로 유상 매상하여 무상 분배할 것 (2) 농지대금을 최고 100%로 유상 매상하여 유상 분배하되 상환 기한은 5년으로 균분할 것 (3) 농지대금은 최고 100%로 체감(遞減) 매상(대지주의 토지는 50% 정도로 매상)하여 120%로 유상 분배하되 5년간 균분할 것의 세 가지였다.28)

농지개혁법안에 대한 제1독회는 3월18일까지 계속되었다. 논쟁점은 보상지가 300% 문제를 비롯하여 소유 상한 3정보 문제, 농지소유 자격, 분배대상 농지, 개혁 뒤의 농지제도, 지주옹호론에 대한 비판 등 다양했다. 산업위원회안에 대한 지지도 없지 않았으나 비판의 소리가 더 컸다.29)

農地制限法이나 農地法으로 명칭 바꾸어야

농지개혁법안의 축조 심의를 위한 제2독회는 1948년도 예산안 심의 때문에 연기되어 4월1일에야 시작되었다. 그러나 제2독회의 진행도 순탄하지 못했다. 먼저 회의 벽두의 보고사항 순서 때에 국회가 3월17일에 정부로 이송한 지방자치법이 정부로부터 환부되어 왔다고 보고하자, 전남 광양 출신의 무소속 김옥주(金沃周) 의원이 농지개혁법안의 심의를 보류하고 지방자치법을 먼저 토의하자는 의사일정 변경동의를 하고 나섰다. 이 동의안의 의결에는 재석의원 3분의 2 이상의 출석이 필요했으므로 성원미달로 표결을 하지 못하고 농지개혁법안 제2독회를 시작했다. 그러자 이번에는 농지개혁법에 대한 명칭 변경 문제가 제기되어 논란이 벌어졌다. 경북 경주(을) 출신의 이석(李錫) 의원 외 12명으로부터 농지개혁법을 ‘농지제한법’으로 변경하자는 수정안과 경남 울산(을) 출신의 김수선(金壽善) 의원 외 17명으로부터 ‘농지법’으로 하자는 수정안이 제의된 것이었다. 그러나 조봉암 의원의 농지개혁의 의의를 강조하는 발언이 있은 뒤에 표결에 부친 결과 재석 130명 가운데 가 103표, 부 4표로 원안인 ‘농지개혁법’이 그대로 가결되었다.30)

농지개혁법안 제2조까지 심의가 끝났을 때에 의사일정변경을 의결할 수 있는 3분의 2 이상의 성원이 되어 표결한 결과 재석 136명 가운데 가 87표, 부 2표로 가결되어, 농지개혁법안 심의는 또다시 1주일 뒤로 미루어졌다.31)

임시조치법 조항을 農地改革法에 포함시키고자 했으나

4월7일에 속개된 제2독회는 농지개혁법안 제3조까지의 축조심의를 끝내고 강원도 평창 출신의 국민회 소속 황호현(黃虎鉉) 의원 외 11명이 제출한 수정안을 심의했다. 그것은 산업위원회에서 심의가 보류된 농지개혁법에 관한 임시조치법안의 내용을 농지개혁법에 포함시키자는 취지에서 제의된 것이었다. 황호현 의원 등은 농지개혁법의 제4조로 “농지개혁을 원활히 하기 위하여 소작 주는 농지를 자경할 수 없는 자의 농지와 본법이 규정하는 한도를 초과하는 부분의 농지는 소작권 이전 및 일체의 처분행위를 금지한다”라는 조항을 신설하자는 것이었다. 황호현 의원은 제안 설명에서 “이 조문이 통과된 뒤에 금년 추수기에 농지개혁법이 실시되지 않는다고 하더라도 이 조문을 가지고 소작권을 처분 못하게 된다면 명년에 가서 이것을 실행한다고 하더라도… 빈농에게 고통이 없으리라는 이런 이상하에서 이 조문을 넣지 않으면 안 된다”라고 주장했다.

그러나 산업위원회안의 지지자들은 이 농지개혁법이 실행되면 필요 없게 된다는 이유로 반대했다. 이 제의는 두 차례나 표결을 실시한 끝에 결국 부결되고 말았다.32)

지주들의 방매를 방지하기 위한 이 조항은 농림부 당국과 동조의원들의 꾸준한 설득 작업으로 농지개혁법이 국회를 통과하는 4월27일 회의의 마지막 순간에 가서야 부칙 제27조로 삽입된다.33)

제2독회에서 열띤 쟁점이 된 것은 토지소유 상한선, 매수대상 농지의 범위, 보상지가 등의 문제였다. 토지소유 상한선 3정보는 머슴 없이는 경작할 수 없는 규모였다. 그러므로 3정보 상한선은 머슴제도를 온존시킴으로써 봉건적 소작제도의 타파라는 농지개혁의 이념을 훼손시키는 것이 될 수 있었다. 발언 의원들의 대부분은 소유상한선을 2정보로 줄일 것을 주장했다.

경남 함안 출신의 민족청년단 소속 강욱중(姜旭中) 의원은 “3정보가 두락으로 해서 대개 45두락입니다.… 이 3정보를 머슴 없이 영농할 수가 있다고 하는 것은 솔직히 말할 수가 없습니다. 그러므로 3정보를 2정보 정도로 줄이는 것이 좋다고 생각합니다. 토지개혁을 하는 데 있어서 머슴제도라는 것을 가장 불평등한 입장에서 가장 불리한 조건으로 해서는 안 됩니다. (머슴은) 1년 열두 달을 노동을 제공하고 그 외에다가 365일의 자유까지 제공해서 그야말로 눈물로서 이 계약을 체결하는 것입니다.… 그러므로 우리가 이 역사적인 토지개혁을 하는 데 있어서 머슴제도를 타파하자 하는 이것은 소작제도를 타파하는 것과 똑같은 것입니다”라고 주장했다.

오랜 토론 끝에 표결에 부쳐졌다. 표결방법도 표결로 결정했다. 무기명 투표로 하되 투표용지에는 ‘3정보’ 또는 ‘2정보’만 쓰기로 했다. 투표 결과는 예상 밖에도 재석 146명 가운데 3정보안 찬성표가 97표, 2정보안이 48표, 무효표 1표로 3정보안이 가결되었다. 2정보로 고치자는 수정안에 서명한 55명 가운데 7명이 이탈한 것이었다.34)

종교단체의 농지소유권 인정해야 공산당 막을 수 있어

농지개혁법안 제6조 4항은 “공인하는 학교, 종교단체 및 후생기관 등의 소유로서 자경 이내의 농지”는 매수 대상에서 제외한다고 규정했다. 이 조항 역시 뜨거운 감자였다. 국회의원들의 사상과 사회의식을 짐작하게 하는 그럴싸한 주장들이 속출했다.

경남 고성 출신의 무소속 이구수(李龜洙) 의원은 이준(李儁) 열사나 윤봉길(尹奉吉) 의사가 그처럼 의로운 일을 할 수 있었던 것도 공자(孔子)의 도(道)를 지켰기 때문이었다면서 향교(鄕校) 재산도 이 조항에 포함시켜야 한다고 역설했다.

충남 공주(갑) 출신의 무소속 김명동(金明東) 의원은 다음과 같은 말로 이구수 의원의 말을 거들었다.

“우리는 이 농지개혁법을 제정하는 정신을 알아야 합니다.… 우리는 농민에게 농지를 분배해 놓지 않고서 공산당을 없애려고 해야 절대 안 됩니다. 더욱이 공산당을 배격하려고 하면 공자가 아니고서는 또 도무지 배격 못합니다.…

저는 단순히 공자만을 찾는 것이 아닙니다. 우리나라에 있어서 예수교라든지 불교라든지 천도교라든지 또… 이런 여러 종교가 활동하는 까닭에 아직까지 공산당이 요만큼밖에 나지 않은 것은 그 종교의 공이라고 아니 볼 수가 없습니다. 그러니까 우리는 그 종교의 땅을 인정하는 것이 즉 농민을 살리는 것이라고 보지 않을 수가 없는 것입니다.…”

그러나 이 수정안은 표결 결과 부결되었다.35)

位土 문제로 효도논쟁 벌어져

주목되는 사실은 법안 제6조 7호로 “분묘를 수호하기 위하여 종전부터 소작료를 징수하지 아니하는 기존의 위토(位土)로서 묘 매 1위에 2단보(段步) 이내의 농지는 매수하지 않는다”는 항목이 신설된 것이었다. 이 수정안은 경북 대구 달성 출신의 전도회(傳道會) 소속 김우식(金禹埴) 의원 외 무려 90명이 서명하여 제출한 것이었다. 김우식은 제안설명에서 “조선(祖先)의 분묘를 애호하게 하는 것이 정부와 민심이 이탈되는 것을 수습할 수 있는 절대 호자료가 될 것”이라고 주장했다.36)

그러나 반론도 만만치 않았다. 울산(을) 출신 무소속 김수선(金壽善) 의원은 “과거에 돈푼이나 가지고 위토를 장만한 사람은 과거에 있는 위토를 가지고 조상을 잘 모시고 과거에 돈이 없어서 헐벗고 굶주린 농민들은 위토 한 자리도 못 가진 까닭에 대대손손으로 조상을 위하지 말라는 말입니까? 그 사람들은 마음대로 불효자가 되란 말입니까?” 하고 반대했다.

위토문제는 많은 의원들이 찬반토론이 계속된 뒤에 표결에 부쳐져 재석의원 121명 가운데 가 78표, 부 11표로 위와 같은 수정안이 가결되었다.37) 이러한 현상은 세계에서 유례를 찾아볼 수 없는 한국인의 강한 씨족주의 내지 혈통주의를 방증하는 것이었다.

보상地價 300%를 150%로 고쳐

4월25일에 열린 제2회 정기국회 제84차 본회의는 긴장된 속에서 지주에 대한 보상률 문제를 심의했다. 보상률에 대해서는 200%, 150%, 125%, 120%, 100%의 다섯 개 수정안이 제안되었다. 300%의 산업위원회안까지 합치면 모두 여섯 가지의 다른 보상률안이 제안된 것이었다.

회의는 먼저 표결방법을 두고 논란을 벌인 끝에 표결 방법도 표결에 부쳐져, 가장 적은 율부터 차례로 기립표결로 결정하는 방법이 채택되었다. 표결방법이 결정되자 회의장은 2층 방청석까지 물을 끼얹은 듯이 조용해졌다. 먼저 100%안은 재석 152명 가운데 가 48표, 부 11표로 부결되었다. 이어 120%안도 부결되고, 125%안도 부결되었다.

마침내 150%안을 투표한 결과 가 83표, 부 3표로 가결되었다. 이러한 표결 결과는 3월15일에 이정회관에서 있었던 이정회, 동성회, 청구회 소속 의원 60여명의 연석회의에서 결의한 행동통일이 이루어진 것을 의미했다. 부표에 일어선 산업위원장 서상일과 김준연(金俊淵), 홍희종(洪熺鍾) 세 사람은 민국당 소속 의원들이었다.38)

150%안이 가결되는 순간 의사당 안에는 박수소리가 터져나왔다. 특별한 경우 이외에 의사당 안에서는 박수가 금지되어 있었으나, 이날의 박수는 자연발생적인 것이었다.

150%안의 가결은 농림부안이 되살아난 것이기도 했다. 농업분과위원들로부터 “당신 빨갱이 아니냐”는 욕설까지 들었던 농림부안 기초자 강진국은 사무실로 돌아와서 온종일 흥분하여 울었다고 한다.39) 그런데 그 강진국의 술회에 따르면, 300%로 되어 있던 산업위원회안이 제2독회에서 큰 반발 없이 150%로 수정된 데에는 김성수(金性洙)의 막후 설득이 작용했기 때문이었다. 강진국은 보상지가율 문제가 국회에서 심의되기 직전인 4월17일부터 3회에 걸쳐 《동아일보》에 ‘농지개혁과 지주대책’이라는 글을 기고했는데,40) 그 내용은 농지를 매수당하는 지주들을 광산이라든가 적산기업(敵産企業·전 일본인 소유기업) 등에 우선적으로 참여시켜야 한다는 것이었다. 그것은 농지개혁의 뜻은 지주의 토지자본을 산업자본으로 바꾸어 근대산업 발전에 기여하도록 한다는 것이었다. 그런데 이 글을 읽은 김성수가 “농림부 생각이 이렇다면 나쁠 것이 없지 않으냐. 한민당(민국당)도 농지개혁에 협조해야 할 것이 아니냐”하고 서상일 등이 참석한 간부회의에서 말했다는 것이다. 강진국은 이 이야기를 전남 나주(을) 출신의 민국당 소속 김상호(金尙浩) 의원으로부터 들었다고 했다.41)

농지개혁법안 가운데 가장 중요한 관심사인 지주의 지가보상 조항이 결정되자 제2독회는 급속도로 진행되었다. 이때까지 90여명의 의원들이 수정안을 제출해 놓고 있었는데, 일체의 토론을 생략하고 가부만 묻는 ‘비상한 편법’을 썼다. 국회 회기가 닷새밖에 남지 않았기 때문이었다. 농지개혁법안은 세상없어도 국회 회기 안에 통과시켜야 했다. 그리하여 4월26일과 27일 이틀 동안에 법안 제7조 2항부터 부칙 제28조까지의 제2독회를 모두 마치고, 제3독회는 생략했다. 이렇게 하여 전문 6장 28조의 역사적인 농지개혁법은 정부안이 제출된 지 84일 만에, 그리고 산업위원회안이 본회의에 상정된 지 49일 만에 국회를 통과했다.

3. 특별열차에서 잠자며 지방순시

국회의 농지개혁법안 심의가 제자리걸음을 하고 있던 4월22일부터 이승만은 특별열차편으로 삼남지방을 순시했다. 이승만의 지방순시는 유명한 정읍(井邑) 발언이 있었던 1946년 봄의 지방순시 이래 3년 만이었다. 삼남지방 순시에 앞서 4월9일에는 제주도를 당일로 다녀왔었다.42) 프란체스카와 교통부 장관 허정(許政), 공보처장 김동성(金東成), 참모총장 채병덕(蔡秉德), 그리고 내무부 치안국장 이호(李澔)가 동행했다. 일행 가운데는 올리버와 구미위원부에서 이승만의 외로운 독립운동을 도왔던 윌리엄스(John J. Williams)도 포함되어 이채를 띠었다. 두 사람은 이승만의 초청으로 방한했다.

이승만의 지방순시에 대하여 국무총리 이범석은 “대통령은 각 지방의 민정을 시찰하기 위하여 22일 상오 9시30분 서울역발 특별열차로 출발하였다. 대통령은 정부 수립 직후부터 각 지방을 순시할 생각이 오래지만 건국 초기에 실로 대외 대내로 정무 다난하여 출발을 못하였던 것이다. 지방 실정 시찰 및 각종 건설 실정과 특히 이재지구의 동포에 대한 위문과 구제 등에 많은 관심을 가지고 출발한 만큼 국민 여러분은 대통령의 말을 명심하여 국책에 적극 협력하여 주기 바란다”라는 담화를 발표했다.43)

공보처장 김동성은 “특히 이번 대통령 남한순시에 관민에게 부탁하고자 하는 바는 대통령을 뵈옵게 되는 감격으로 환영회를 베푼다거나 선물을 드리는 분이 없지 않을 줄 아나 이는 도리어 대통령의 심금을 어지럽히는 일이 되므로 절대로 금하는 바이다. 그리고 일정에 없는 면회는 일체 금할 터이므로 명심하여 주기 바란다”라는 담화를 발표했다.44)

특별열차 타고 하루에 열한 번 연설

특별열차가 지나가는 크고 작은 역마다 이승만의 모습을 보려고 몰려든 사람들로 인성만성했다. 이승만은 만면에 미소를 띠며 일일이 답례를 하고 오후 1시쯤에 대전역에 도착했다. 역 앞 광장에서 열린 환영대회에서 이승만은 1시간20분가량 정부시책에 대한 합심과 공산주의 문제에 대한 궐기를 호소하는 연설을 했다.45)

이승만의 특별열차는 오후 6시에 대구역에 도착했다. 역 앞 광장에서 열린 환영식에서 이승만은 6시15분부터 한 시간가량 “3천만 동포가 한마음 한뜻으로 단결만 하면 외국이 우리 한국을 넘볼 수 없을 것이고 행복스럽게 살 수 있다”라는 요지의 연설을 했다.46)

이승만의 지방순시의 가장 큰 목적은 자기의 정책에 대하여 국민들에게 직접 설득하는 일이었다. 그리하여 큰 도시의 광장에 운집한 민중 앞에서뿐만 아니라 작은 간이역에 모인 농민들을 만나기 위하여 열차를 세우고 10분에서 30분쯤 그들과 이야기를 나누기도 했다. 그러한 연설 여행은 1948년 가을의 미국대통령 선거에서 예상을 뒤엎고 공화당의 거물 후보 듀이(Thomas E. Dewey) 뉴욕주 지사를 누르고 승리한 트루먼(Harry S. Truman) 대통령의 선거 유세 방법이었는데, 이때의 이승만의 순시 여행은 트루먼의 선거 유세 방법을 본뜬 것이었던 것 같다. 동행했던 올리버는 이승만이 서울을 출발하여 대구까지 가는 동안 연설을 열한 번 했고, 다음 날은 열 번, 셋째 날은 다섯 번 했다고 적어 놓았다.47)

이승만 일행은 22일 저녁은 대구역의 특별열차 안에서 자고, 이튿날 아침 8시40분에 대구를 출발하여 9시30분쯤에 영천(永川)에 도착했다. 영천에서는 한 시간가량 연설을 했는데, 요지는 “잃었던 물건을 찾으면 그 물건의 귀함을 더욱 느끼게 되는 것이니, 우리도 잃었던 주권을 다시 찾았으니 이를 더욱 귀히 아끼고 관민 일치하여 사랑해야 되겠다”라는 것이었다.48)

釜山港을 自由港으로 개방할 것 고려중

오전 10시에 영천을 출발한 특별열차 는 정오 무렵에 신라의 고도 경주에 도착했다. 그러나 그곳에서도 시간 여유가 없었다. 특별열차는 오후 3시에 경주를 출발하여 오후 7시에 부산에 도착했다. 부산에서는 철도호텔에 묵었다.

이승만은 이튿날 오전 10시에 철도호텔에서 기자회견을 가졌는데, 이 자리에서 그는 38선의 철폐와 군대 강화의 필요성에 대하여 다음과 같이 말했다.

“남북통일 방법으로서 유엔을 비롯한 우방들의 원조에도 기대하지만 그보다도 우리 한인들 자신의 힘과 지혜로 국토통일을 기하지 않으면 안 될 것이다. 우리의 염원인 38선의 철폐는 불원한 시일에 이루어질 것인데, 여기에는 이남동포들과 애족애국의 정신에 불타는 이북동포의 힘이 절대한 공헌을 하게 될 것이다. 그러나 우리 군대의 강화를 강조하는 것은 38선이 압록강, 두만강선으로 밀려나간 후에 공산군에 대해서 국경을 방비하기 위한 것이다.…”49)

뒤이어 열린 환영대회에서 이승만은 1시간 반에 걸쳐 치안확보, 산업진흥, 산림보호 등의 필요성을 강조하고, 부산항을 자유항으로 개방할 것을 고려 중이라고 새로운 정책구상을 밝히기도 했다.50)

환영대회에서 연설을 마친 이승만은 부산까지 마중 나온 손원일(孫元一) 제독의 안내를 받으며 오후 2시에 운남호(雲南號)편으로 부산항을 떠나서 마산을 거쳐 오후 7시에 진해(鎭海) 해군지기에 도착했다. 이날 오전에 서울에서 신임 임병직(林炳稷) 외무부 장관이 공로로 부산에 도착하여 합류했다. 진해에는 자동차편으로 먼저 도착한 10여명의 기자들이 대기하고 있었는데, 이승만은 도착하자마자 기지사령관 관저에서 기자회견을 가졌다. 그런데 이날의 이승만의 말은 38선 문제에 대하여 전날의 기자회견을 한결 구체적으로 언급한 것이어서 주목된다.

“통일을 위해서 나는 이북 자체의 애국적 요소에 기대하는 것이다. 이북 공산군도 그 대부분이 강제적으로 끌려나가고 있으므로 그들이 이북동포들과 함께 통일을 위해서 일어날 것으로 믿는 바이며, 그것을 위해서는 남한의 안정화가 필요하다. 그러면 나는 남한 국군이 북벌해서 통일하게 된다는 것 같은 남북 충돌 사태는 없으리라고 생각하며, 현재 고려되고 있는 국군강화는 남북통일 후 만주의 중공군에 대비하기 위한 것이다.”51)

統營 忠烈祠 마당에 소나무 심어

진해에서는 기지사령관 관저에서 이틀 동안 유숙하면서 해병대와 주정(舟艇)분열식을 사열하고 기지실황을 시찰한 다음 낚시를 하면서 휴식시간을 가졌다.52)

4월26일 아침 8시에 진해를 떠난 이승만은 한산섬(閑山島), 통영(統營) 등 이순신 장군의 유적지를 둘러보았다. 진해를 출발하기에 앞서 이승만은 진해 해군병원을 찾아 부상병들을 위문하고 금일봉을 하사하고, 사관생도들에게 쌀 백 석을 증여했다. 그리고 통영에서는 충렬사를 참배하고 사당 뜰 앞에 소나무 한 그루를 기념으로 식수했다.53)

오후 7시에 여순 반란 사건의 시발지였던 여수에 도착했다. 부두는 이승만을 환영하기 위하여 몰려든 군중으로 인산인해를 이루었다. 이승만 일행은 환영대회에 참석한 다음 저녁에는 특별열차 안에서 자고, 27일 아침에 여수를 떠나 남원으로 갔다.54) 남원에서는 지리산지구 전투사령부가 주최하는 군경민합동 환영대회에 참석하고, 지리산전투사령부의 폭도섬멸 전리품 전시회를 관람했다. 전시품 가운데는 각종 무기를 비롯하여 폭동을 주동한 홍순석(洪淳錫), 김지회(金智會) 등의 머리를 알코올병에 담가놓은 끔찍한 것도 있었다. 그리고 시인 유진오(兪鎭五), 김지회의 아내 조경순(趙庚順·20), 청계초등학교 4학년생 박철(朴哲·12) 등 남로당의 이른바 정치지도원과 문화공작 대장 등이 체포되어 있는 것도 보았다. 진압 전투에 공훈이 큰 제3연대 전몰장병의 유골 42주도 안치되어 있었다.55)

27일 오후 5시 반에 남원을 떠난 이승만 일행은 연도에서 환영하는 군중의 환호를 받으며 오후 7시에 전주에 도착했다. 이승만이 전주에 가는 것을 탐지한 불순분자들은 이를 방해하려고 전주 남쪽 2킬로미터 지점에 있는 전선 일부를 절단하였으나 1시간 뒤에 완전히 복구되었다.56)

이북동포가 38선을 압록강과 두만강으로 밀어낼 터

28일 아침에 전주를 출발한 특별열차는 이리, 정읍 등지를 거쳐 오후 2시 반에 광주에 도착했다. 광주역에 도착한 이승만은 숨 돌릴 사이도 없이 자동차로 광주서중학교(光州西中學校) 교정에서 개최된 환영대회에 참석하여 한 시간에 걸쳐 반란민과 악전고투하는 사람들을 간곡히 위로하며 격려하는 한편 국군 강화와 산업재건, 그리고 남북통일의 전망에 대해 연설했다.

“3년 전에 내가 이곳에 왔을 그때와 지금을 비하여 본다면 모든 부면에 있어서 비약하고 있다. 이것은 오로지 여러분들의 단결력이 가져온 결과이다. 이제는 우리 힘으로 능히 우리 치안을 감당해 갈 수 있게 되었으므로 2, 3개월 내에 미군을 물러가게 하기 위하여 협의 중에 있다. 따라서 우리는 국군을 상비병 10만, 예비병 20만 정도로 강화시키지 않으면 아니 되겠다.

이것은 북벌을 할 계획이 아니라 이북에 있는 애국동포들이 불원한 시일에 제 나라 제 민족을 타국에 팔아먹는 분자를 숙청하여 38선을 압록강과 두만강으로 밀어낼 터이므로 우리는 군대를 압록강과 두만강의 국경에 배치하여 공산군의 침범을 막자는 것이다. 이렇게 하면 무혈통일을 달성할 수 있는 것이다. 그리고 세계대세는 공산당을 무찌르지 않고는 민주주의를 발전시킬 수 없다는 공론이 돌고 있다. 따라서 민주진영과 공산당 사이의 싸움도 머지않아서 벌어지게 될 것이다. 우리는 먼저 육해공군을 강화시키는 한편 국민회, 대한청년단, 부인회 등의 세포조직을 공고히 하여 아직도 공산주의를 꿈꾸는 사람들을 눈물로 권면해서 회개시킬 것이며, 그래도 듣지 않는 사람이 있다면 저희들의 조국으로 내쫓기라도 해야 할 것이다. 극락세계라고 선전하는 그들의 조국 소련은 왜 외국사람의 여행조차 허락지 않고 비밀을 지키는가? 우리 삼천만이 한데 뭉쳐 조국 없는 설움을 다시 되풀이하지 않게 해야 하겠다.”57)

國民 300만~400만명이 李承晩 연설 들어

이승만의 지방순회는 대성공이었다. 올리버는 기자들의 추산으로는 이승만의 순시여행 동안 그의 연설을 들은 국민은 3, 4백만명에 이르렀다고 썼다.58) 순시기간 내내 이승만을 수행한 채병덕은 2백만명쯤 된다고 했다.59) 또한 《동아일보》는 “이번 대통령이 여행한 곳은 아직도 무장폭도가 출몰하는 곳이라 사고발생에 퍽 염려하였으나 차츰 안정되어 가는 민심과 아울러 군경의 열성적인 경호로써 아무 사고 없이 예정된 순서로 각지를 방문 중에 있는데, 지방민의 환영열은 서울에 있는 인사들의 상상 이상의 것으로 남한 일대는 환호 일색에 넘쳤다”라고 보도했다.60)

4월29일 아침 6시40분에 이리를 출발하여 귀경길에 오른 이승만은 낮 12시에 수원에 도착했다. 신성모(申性模) 국방부 장관, 임영신(任永信) 상공부 장관, 윤보선(尹潽善) 서울시장, 그리고 구자옥(具滋玉) 경기도 지사 등이 이곳까지 마중 나와 있었다. 이승만은 역 앞에 나와 있는 군중에게 간단한 인사말을 하고 서울로 향했다.61)

특별열차가 서울역에 도착한 것은 오후 1시. 부통령 이시영(李始榮)을 비롯하여 국회의장 신익희, 국무총리 이범석 등이 플랫폼까지 나와서 영접했다.62)

地主에 대한 위로의 말 잊지 않아

1948년 12월20일에 개회했던 제2회 국회(정기국회)는 4월30일에 폐회했다. 국회 폐회식에 참석한 이승만은 치사에서 국회가 ‘농지개혁법’을 제정한 것을 무엇보다도 높이 치하했다.

“그동안에 토지개혁법안을 통과하신 것은 전 민족이 다 환영할 것입니다. 일반에서는 늘 우려하기를 토지개혁을 한다고 하지만 토지개혁이 못 되리라는 염려를 가졌던 사람들이 지방이나 경향에 없지 않았던 것입니다. 그런데 여러분이 밤을 새워가면서 애를 쓰고서 통과해 놓으니까 많은 사람들이 우려를 가지지 않게 되었습니다. 공산분자가 전국을 파괴하려고 할 때에 제일 많은 민중의 힘을 얻어가지고 하는 것이 농토개혁 문제입니다. 이것이 만일 통과 못 되었으면 그 사람들이 서로 말이 있을 것이고 파동도 다소간 있었을지 모르겠습니다. 그런데 여러분이 다 밤을 새워가면서 통과해 주셔서 민간이 안심이 잘된 것은 여러분께 감사하는 바입니다.…”

그러면서 이승만은 농지를 내놓는 지주들에 대한 위로의 말도 잊지 않았다.

“물론 토지 주는 데 대해서 우리가 지주들이 좀 억울하지 않도록 해야 하겠다는 그런 생각을 가졌던 것입니다. 내가 서울에 있었으면 그동안에 여러분에게 다시 말씀이라도 해서 지주들에게 과히 서운하게 하지 말라는 말을 했을는지 모르는데, 나 보기까지에는 과히 그렇게 한쪽에 치우치지 않고 그만치 통과된 것을 여러분께 치하합니다.”63)

‘消滅通告’ 형식으로 국회에 환송

국회는 5월2일에 전문 6장 28조 부칙으로 된 농지개혁법을 정부에 이송했다. 그러나 늑장을 부리다가 회기말에 벼락치기로 국회를 통과한 농지개혁법은 그대로 시행할 수 없는 모순된 점이 있었다. 이를테면 과수원, 종묘포, 뽕밭 등 다년생식물 재배농지에 대하여 제8조 제4호 규정에서는 소유한도를 3정보로 하고 그 이상은 매수하기로 했으나, 제6조 제2항 규정에서는 다년생식물 재배농지는 무제한으로 소유할 수 있게 규정한 것, 제7조 제5호 규정에 영세 농민이나 소지주에게 그 농지대가의 30%와 25%를 국가가 보조하기로 되어 있으나 정부 재정형편상 이러한 보조액을 확보할 수 없다는 것, 농지개혁에 관한 임시조치법 대신에 신설한 부칙 28조는 이 법이 국회를 통과한 날로부터 효력을 발생한다고 했는데 이는 헌법에 위배된다는 것 등이었다.

정부는 5월9일에 국무회의를 열고 농지개혁법을 국회에 환송하기로 의결했다. 그러나 국회가 폐회 중이었으므로 법제처의 의견에 따라 ‘소멸통고’ 형식으로 거부권을 행사하기로 했다. 그리하여 정부는 5월16일에 농지개혁법을 ‘소멸통고’ 형식으로 국회에 환송했고, 국무총리 이범석은 5월18일에 국회가 이송한 농지개혁법의 일부 규정은 사실상 시행이 곤란하므로 그것의 수정을 위해 환송하는 것이며 정부는 추호도 이 법의 폐기 또는 실시 지연을 의도한 바 없으므로 국민은 이 점 오해 없기 바란다는 담화까지 발표했다.64)

그러나 5월21일에 개회한 제3회 임시국회는 6월6일에 이 문제를 상정하여 격렬한 논란을 벌인 끝에 6월15일의 회의에서 “농지개혁법에 대한 정부의 소멸통고는 위법의 조치이므로 농지개혁법은 헌법 제40조 제4항에 의하여 법률로서 확정된 것을 정부에 회송할 것”을 결의했다.65) 이렇게 하여 국회는 농지개혁법을 원심대로 정부에 재이송했고, 정부는 그것을 6월21일에 법률 제31호로 공포할 수밖에 없었다.

7월1일에 제3회 임시국회가 개회되자 이승만은 치사를 통하여 농지개혁법의 개정을 요구했다.

“농지개혁법안이 통과된 것은 여러분의 많은 노력으로 된 것이니만치 깊이 다행으로 여기는 바입니다. 그러나 정부에서 다소 주저하는 점은 지주에게 포상할 금액을 정부에서 많이 부담하게 되니, 농민들에게 후하게 해주는 것은 우리가 다 합의하는 바이지만 지주들의 장래 생활방도와 또는 정부에서 많은 부담을 가지게 된다는 것은 한 가지 어려운 문제이므로 정부에서 약간 개정안을 제출한 것이 있으니, 이에 대해서 다소 참조한 후에 최후 결정이 속히 되기를 바라는 바입니다.”66)

이어 정부는 7월7일에 바로 농지개혁법 개정안을 제출했다. 그러나 그 개정안이 국회를 통과한 것은 반년도 더 지난 1950년 2월2일이었다.

農林部는 農地改革이 50년 4월15일에 완료되었다고

개정된 농지개혁법의 시행령이 공포된 것은 3월25일이었으나 정부의 농지개혁 준비 작업은 그보다 앞서 실시되었다. 정부는 우선 정확한 농촌실태를 조사하는 한편 초년도의 농지개혁 사업비로 5억200만원을 책정한 1949년도 추가경정예산안을 12월1일에 국회에 제출했다. 요구한 예산안의 국회심의가 늦어지자 이승만은 국회의장 신익희에게 심의를 독려하는 편지를 보냈다.67)

한편 이승만은 1950년 1월11일과 3월27일에 비서실을 통하여 농림부 장관에게 농지개혁의 조기 실시를 촉구하는 강력한 지시를 내렸다.68) 윤영선이 말한 “만난을 배제하고 단행하라는 대통령 각하의 유시”는 아마 이 지시를 뜻하는 것이었던 것 같다.69)

1950년 12월에 피란지 부산에서 개회된 제10회 국회(정기회)에서 박만원(朴晩元) 의원 외 23인이 제출한 농지개혁 실시 상황에 관한 서면 질문에 대해 농림부는 1950년 4월15일에 농지개혁이 완료되었다고 답변했다.70) 어떤 단계의 상황을 두고 농지개혁이 완료되었다고 집계했는지는 알 수 없으나 농지의 소유권 등기가 완료된 것을 뜻하는 것은 아니었다. 윤영선의 《농지개혁과 나의 할 일(농지개혁지침)》에는 소작인들에게 농지분배 예정통지서를 4월10일까지 교부하기로 했다고 했는데,71) 이 농지분배 예정통지서 배부를 4월15일까지 완료했다는 뜻인지 모른다.

한국농지개혁사 연구의 대표적 노작 인 《농지개혁사연구》(한국농촌경제연구원, 1989)의 수석 연구위원이었던 김성호(金聖昊)는 이 연구를 위하여 전국 도처의 농민들과 인터뷰를 하고 다녔는데 대부분의 노농들로부터 “이 박사 덕분에 쌀밥을 먹게 되었다”는 말을 들었다고 썼다.72)⊙

1) 尹永善,《農地改革과 나의 할 일(農地改革指針)》, 慧星社出版部, 1950, p.4.

2) 國會事務處,《制憲國會速記錄(2)》 제1회 제78호(1948.9.30), p.394. 3) 金聖昊 外,《農地改革史硏究》, 韓國農村經濟硏究院, 1989, p.455. 4) 姜辰國, <헐뜯긴 「農地改革法」 草案>,《新東亞》1965년 10월호, 東亞日報社, p.190. 5) 姜辰國 證言,《中央日報》1982년 4월23일자, <中央廳(16)―農地改革②>. 6) 姜辰國, 앞의 글, p.191. 7) 《서울신문》1948년 11월24일자, <完成된 農地改革法草案>; 《東亞日報》1948년 11월24일자, <每戶當三町步以下>; 《朝鮮日報》1948년 11월25일자, <社說: 農地改革을 推進하라>.

8) 김성호, <남북한의 농지개혁 비교연구>, 홍성찬 편,《농지개혁 연구》, 연세대학교 출판부, 2001, p.254.

9) 尹永善 證言,《中央日報》1982년 5월3일자, <中央廳(16)―農地改革⑤>. 10) 《서울신문》1948년 12월7,8,9,10일자, <農地는 農民에게 返還>. 11) 國會事務處,《制憲國會經過報告書》, 1986, p.55. 12) 《서울신문》1948년 12월29일자, <農地改革法臨地檢討>.

13) 《서울신문》1949년 2월12일자, <農土强賣는 不法, 惡質地主는 報告하라>. 14) 《國會史 制憲國會·第二代國會·第三代國會》, pp.117~120. 15) 《國會史 制憲國會·第二代國會·第三代國會》, pp.116~117. 16) 《朝鮮日報》1949년 2월23일자, <曺農林長官辭任應諾>. 17) 《朝鮮日報》1949년 11월12일자, <曺奉岩氏等엔 無罪>.

18) 《制憲國會速記錄(3)》,제2회 제31호(1949.2.15), p.563. 19) 《制憲國會速記錄(3)》,제2회 제50호(1949.3.10), pp.879~880. 20) 朱孝敏, 앞의 글, p.17.

21) 《制憲國會速記錄(3)》,제2회 제50호(1949.3.10), pp.887~889. 22) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제52호(1949.3.12), pp.23~26. 23) 《서울신문》1949년 3월15일자, <農總서 國會案을 反對>; 朱孝敏, <農地改革을 싸고도는 國會內閣派의 動向>,《新天地》1949년 4월호, 서울신문사, p.18. 24) 蔡奎恒 編,《勞農運動의 文獻 (第一輯)》, 새글社, 1947, p.58. 25) 김성보, <입법과 실행과정을 통해 본 남한 농지개혁의 성격>, 홍성찬 편, 앞의 책, pp.184~185.

26) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제52호(1949.3.12), pp.26~27. 27) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제52호(1949.3.12), pp.36~37. 28) 《京鄕新聞》1949년 3월17일자, <共同態勢를 構成>. 29) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제57호(1949.3.18), pp.119~120.

30) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제69호(1949.4.1), pp.348~350. 31) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제69호(1949.4.1), p.351. 32) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제73호(1949.4.7), pp.444~447. 33) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제86호(1949.4.27), p.717. 34) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제79호(1949.4.19), pp.554~563.

35) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제81호(1949.4.21), pp.598~600. 36) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제81호(1949.4.21), pp.602~603. 37) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제81호(1949.4.22), pp.620~622. 38) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 제84호(1949.4.25), pp.667~674. 39) 姜辰國, 앞의 글, p.197. 40) 姜辰國, <農地改革과 地主對策>,《東亞日報》1949년 4월17,18,19일자. 41) 姜辰國 證言, 東亞日報社 編,《秘話 第一共和國(1)》, 弘宇出版社, 1975, pp.346~347.

42) 《東亞日報》1949년 4월12일자, <動亂은 거의 鎭定>. 43) 《朝鮮日報》1949년 4월23일자, <民情, 行政視察次, 李大統領昨日登程>. 44) 《京鄕新聞》1949년 4월23일자, <私的面會拒絶, 公報處長談話發表>. 45) 《京鄕新聞》1949년 4월24일자, <倭警宣傳是正>. 46) 《朝鮮日報》1949년 4월24일자, <『團結만 하면 幸福히 살수있다』>. 47) Robert T. Oliver, Syngman Rhee—The Man Behind the Myth, Dodd Mead and Company, 1960, p.279. 48) 《京鄕新聞》1949년 4월25일자, <永川서도 訓示>. 49) 《東亞日報》1949년 4월26일자, <自力으로 國土統一, 三八線撤廢는 時日問題>.

50) 《京鄕新聞》1949년 4월25일자, <李大統領釜山歡迎大會서 演說>. 51) 《京鄕新聞》1949년 4월29일자, <北伐않고 南北平和統一>. 52) Robert T. Oliver, op. cit., p.280. 53) 《朝鮮日報》1949년 4월30일자, <27日부터 湖南에>. 54) 《東亞日報》1949년 4월28일자, <麗水서 全州向發>. 55) 《東亞日報》1949년 4월29일자, <南原에서 戰利品을 視察>. 56) 《東亞日報》1949년 4월29일자, <沿路電線一部切斷>.

57) 《東亞日報》1949년 4월30일자, <年內로 統一成就>. 58) Robert T. Oliver, op. cit., p.280. 59) 《朝鮮日報》1949년 4월30일자, <熱狂的으로 歡迎, 李大統領隨行마친 蔡總長談>. 60) 《東亞日報》1949년 4월29일자, <李大統領光州에, 오늘 午後엔 歸京豫定>. 61) 《東亞日報》1949년 4월30일자, <各高官들이 水原까지 出迎>. 62) 《東亞日報》1949년 4월30일자, <週餘의 旅程도 平安히, 李大統領昨日歸京>. 63) 《制憲國會速記錄(4)》,제2회 閉會式(1949.4.30), p.832. 64) 농지개혁사편찬위원회 편,《농지개혁사(상권)》, 농림부농지국, 1970, p.447 65) 《制憲國會速記錄(5)》,제3회 제17호(1949.6.17), pp.367~376.

66) 《制憲國會速記錄(6)》,제4회 開會式(1949.7.1), p.3. 67) 《制憲國會速記錄(6)》,제6회 제9호(1950.1.19), p.160. 68) 정부기록보존소 소장,《李承晩大統領祕書室文書》, 정병준, <한국농지개혁 재검토>,《역사비평》2003년 겨울호, pp.135~135에서 재인용. 69) 정병준, 위의 글, p.135. 70) 《國會史 制憲國會·第二代國會·第三代國會》, pp.507~508. 71) 尹永善, 앞의 책, p.4. 72) 김성호, 앞의 글, 홍성찬 편, 앞의 책, p.268.