- 청자상감운학문매병(靑磁象嵌雲鶴文梅甁, 13세기, 국보). 청자상감운학문매병은 짧고 좁은 목과 반구(盤口)형의 구연부, 당당하게 벌어진 어깨에서 굽까지 내려오는 유려한 S자 곡선을 지닌 고려식 매병이다.

간송 전형필(全鎣弼·1906~1962년)은 재력과 안목을 갖춘 한 사람이 제 나라의 문화를 지킬 수 있다는 걸 보여준 인물이다.

일제강점기, 20대의 나이에 막대한 자산을 물려받아 조선의 손꼽히는 거부가 된 간송은 문화보국(文化報國)의 뜻을 세운다. 위창 오세창 선생을 만나 서화를 보는 안목을 기르며 외국으로 팔려나갔거나 팔려나갈 처지에 놓인 수많은 유물을 사모은다. 당시 조선인들은 그 존재도 제대로 몰랐던 고려청자나 고서화들이 간송의 품에서 안전히 해방 후를 기다릴 수 있었다. 1936년 일본경매회사인 경성미술구락부에서 일본 거상 야마나카를 물리치고 낙찰받은 ‘청화철채동채초충난국문병’이나 영국인 변호사 존 개스비에게서 사 온 스무 점의 고려청자 컬렉션, 《훈민정음》 해례본이 대표적이다.

간송은 수집에서 그치지 않고 전시와 연구에도 힘썼다. 서울 성북동에 우리나라 최초의 사립 미술관 보화각(지금의 간송미술관)을 세워 수집품을 정리하고 연구했다. 간송의 수집품들은 한국 전쟁 시기 북송(北送)될 위기에 처했지만, 소전 손재형과 혜곡 최순우의 기지로 무사할 수 있었다. 1·4 후퇴 당시엔 열차에 실려 부산으로 피란을 떠나기도 했다.

그렇게 지켜낸 유물들을 간송미술관에서 만날 수 있다. 간송미술관은 《훈민정음》 해례본, 청자상감운학문매병, 《혜원 전신첩》, 《동국정운》, 계미명금동삼존불입상 등 국보 12점과 〈미인도〉, 〈금강내산〉, 청자상감포도동자문매병 등 보물 30점 외에도 겸재(謙齋) 정선의 서화, 추사(秋史) 김정희의 글씨 등 수많은 문화재를 소장하고 있다. 이 중 미술관 측에서 꼽은 간송의 대표 유물 12점을 소개한다.⊙

일제강점기, 20대의 나이에 막대한 자산을 물려받아 조선의 손꼽히는 거부가 된 간송은 문화보국(文化報國)의 뜻을 세운다. 위창 오세창 선생을 만나 서화를 보는 안목을 기르며 외국으로 팔려나갔거나 팔려나갈 처지에 놓인 수많은 유물을 사모은다. 당시 조선인들은 그 존재도 제대로 몰랐던 고려청자나 고서화들이 간송의 품에서 안전히 해방 후를 기다릴 수 있었다. 1936년 일본경매회사인 경성미술구락부에서 일본 거상 야마나카를 물리치고 낙찰받은 ‘청화철채동채초충난국문병’이나 영국인 변호사 존 개스비에게서 사 온 스무 점의 고려청자 컬렉션, 《훈민정음》 해례본이 대표적이다.

|

| 백자청화철채동채초충난국문병(白磁靑畵鐵彩銅彩草蟲蘭菊文甁, 18세기, 국보). 산화코발트, 산화철, 산화동을 안료로 사용해 청색, 갈색, 홍색으로 장식했다. 이 세 가지의 안료는 모두 성질이 달라 소성 온도와 가마 분위기에 따라 발색이 좌우되기 때문에 제작에 상당한 기술이 요구된다. 이런 복잡하고 고난도의 소성 과정 때문에 이 작품처럼 제대로 구현된 작품은 극히 일부다. 이 작품이 명품이라 불리는 이유다. |

|

| 계미명금동삼존불입상(癸未銘金銅三尊佛立像, 563년, 국보). 6세기 초반부터 호신불로 유행했다. 광배 뒷면에 ‘계미 11월 정일 보화가 돌아간 아버지 조귀인을 위해 만들다(癸未十一月丁日寶華爲亡父趙貴人造)’라는 명문이 새겨져 있어 조성연대를 추정할 수 있다. |

그렇게 지켜낸 유물들을 간송미술관에서 만날 수 있다. 간송미술관은 《훈민정음》 해례본, 청자상감운학문매병, 《혜원 전신첩》, 《동국정운》, 계미명금동삼존불입상 등 국보 12점과 〈미인도〉, 〈금강내산〉, 청자상감포도동자문매병 등 보물 30점 외에도 겸재(謙齋) 정선의 서화, 추사(秋史) 김정희의 글씨 등 수많은 문화재를 소장하고 있다. 이 중 미술관 측에서 꼽은 간송의 대표 유물 12점을 소개한다.⊙

|

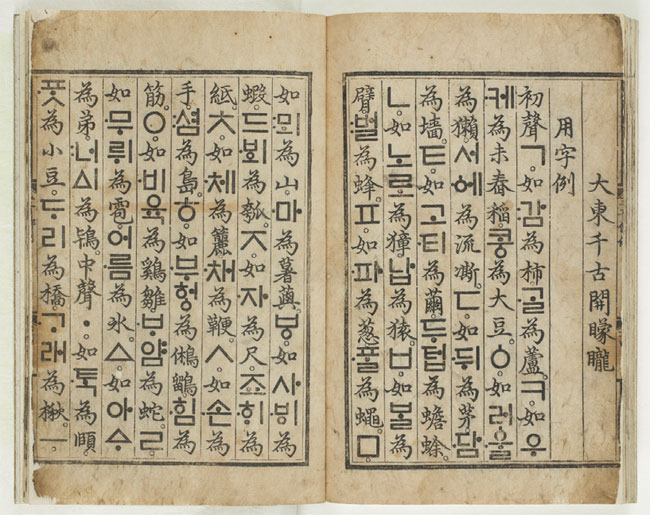

| 《훈민정음》(訓民正音, 1446년, 국보). 세종 28년(1446)에 《훈민정음》의 창제 목적, 자모글자 내용, 해설을 묶어 만든 책이다. 책 이름을 글자 이름인 훈민정음과 똑같이 했는데 해례(解例)가 붙어 있어서 ‘훈민정음해례본’ 또는 ‘훈민정음원본’이라고도 한다. |

|

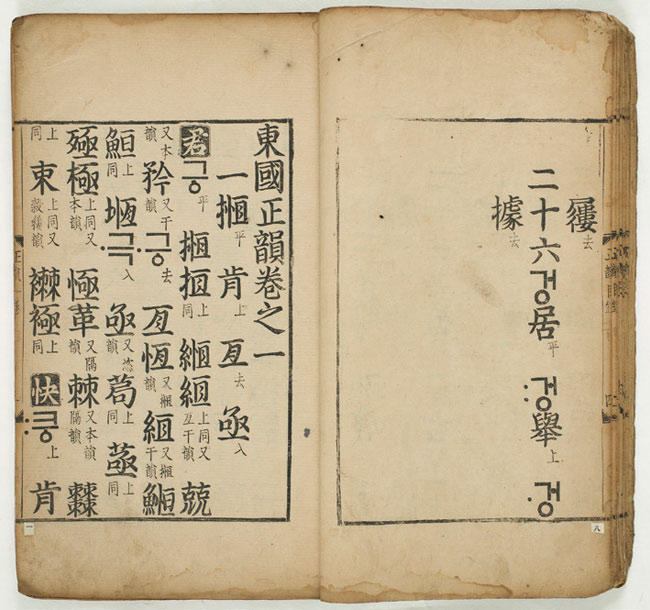

| 《동국정운》(東國正韻, 1448년, 국보). 우리나라의 한자음을 바로잡아 통일된 표준음을 정하려는 목적으로 간행된 책이다. 세종 30년인 1448년에 신숙주, 성삼문, 최항, 박팽년 등이 왕명을 받고 편찬하여 간행했다. |

|

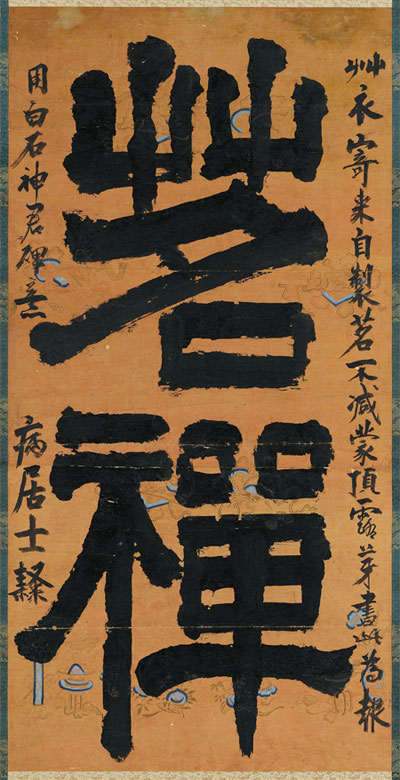

| 〈명선〉(茗禪, 추사 김정희). 명선(茗禪)이란 ‘차를 마시며 선정에 들다’ 혹은 ‘차를 만드는 선승(禪僧)’이라는 뜻이다. 추사는 ‘명선’이라 쓴 큰 글씨 좌우에 이 글씨를 쓰게 된 사연을 직접 썼다. ‘초의(草衣)가 스스로 만든 차를 보내왔는데, 몽정(蒙頂)과 노아(露芽)에 덜하지 않다. 이를 써서 보답하는데, 〈백석신군비(白石神君碑)〉의 필의로 쓴다. 병거사(病居士)가 예서로 쓰다’라는 내용이다. 동갑내기인 초의와 추사는 30세에 만나 42년간 금란지교(金蘭之交)를 나누었다. 추사는 50대 무렵 벼슬살이의 뜻을 접고 병거사(病居士)를 자처하며 과천에 있는 별장에 은둔해 있었다. 이때 초의가 차를 만들어 보낸다. 초의가 보낸 차는 천하제일의 명차로 불리는 중국 쓰촨성의 몽정차와 장쑤성의 노아차에 비교해도 손색이 없었다. 추사는 그 보답으로 ‘명선’을 써서 초의에게 보냈다. |

|

| 〈미인도〉(美人圖, 혜원 신윤복, 보물). 조선의 사회제도상 여염집 규수는 외간 남자 앞에 그 모습을 드러낼 수 없었으니 이 초상화의 주인공은 풍류세계에 몸담고 있었던 기생이었을 것이다. 탐스러운 얹은머리에 젖가슴이 드러날 만큼 기장이 극도로 짧아지고 소매통이 팔뚝에 붙을 만큼 좁아진 저고리를 입고 있다. 속에 무지개 치마를 받쳐 입어 열두 폭 큰 치마는 풍만하게 부풀어올라 있다. |

|

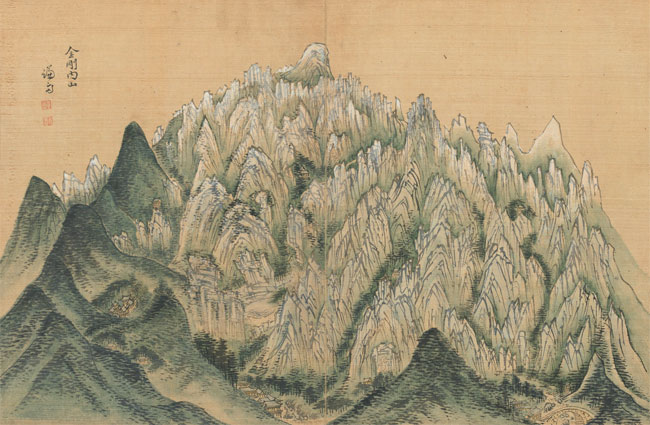

| 〈금강내산〉(金剛內山, 겸재 정선, 보물). 《해악전신첩(海嶽傳神帖)》 안에 합장(合裝)된 21면의 그림 중 한 폭이다. 겸재 정선이 36세 때부터 그려온 내금강 총도가 이 그림으로 완성되었다. 금화에서 금성을 거쳐 내금강으로 들어가려면 단발령(斷髮嶺)을 넘어야 하는데 그곳에 올라서면 비로봉을 주봉으로 하는 금강산 일만이천봉의 백색화강암 암봉들이 마치 한 떨기 하얀 연꽃송이처럼 눈앞에 떠오른다고 한다. |

|

| 〈압구정〉(狎鷗亭, 겸재 정선, 보물). 지금은 고층 아파트들이 숲을 이루고 있는 강남구 압구정동 일대의 모습이다. 잠실 쪽에서 서북으로 흘러오던 한강 줄기가 꺾어져 서남으로 흘러가는데 그 물모퉁이를 이루는 언덕 위에 높이 세워진 것이 압구정이다. 압구정에 올라서면 한양 서울을 둘러싸고 있는 명산들을 한눈에 조망할 수 있었다. 겸재가 65세 무렵에 그린 그림으로 겸재의 다양한 화풍을 엿볼 수 있다. 화면 우측 상단에는 ‘천금물전’ 즉, ‘천금을 주더라도 남에게 주지 말라’는 뜻의 도장이 찍혀 있다. |

|

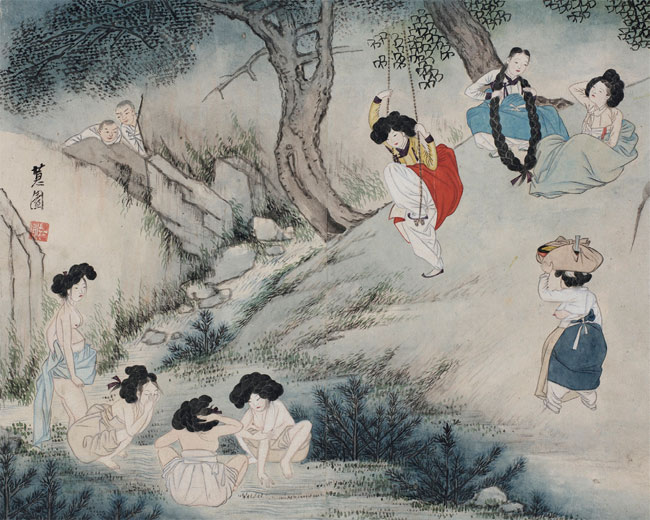

| 〈단오풍정〉(端午風情, 혜원 신윤복). 단옷날 추천(그네타기)놀이를 나온 여인네들이 시냇가에 그네를 매고 냇물에 몸을 씻으며 즐기는 장면을 묘사한 그림이다. |

|

| 〈야묘도추〉(野猫盜雛: 들고양이 병아리를 훔치다, 김득신, 보물). 살구나무에 꽃망울이 움트는 화창한 봄날 도둑고양이가 병아리를 잽싸게 채어 달아나자 놀란 어미닭이 새끼를 되찾겠다는 일념으로 무섭게 뒤를 쫓고, 마루와 방에 있던 주인 부부가 하던 일을 팽개치고 한꺼번에 내달으며 병아리를 구하려 한다. |

|

| 〈마상청앵〉(馬上聽鶯: 말 위에서 꾀꼬리 소리 듣다, 단원 김홍도, 보물). 신록이 짙어가고 뭇꽃들이 피어나는 늦봄, 젊은 선비가 봄기운을 이기지 못해 문득 말에 올라 봄을 찾아 나섰다가 길가 버드나무 위에서 꾀꼬리 한 쌍이 노니는 것에 넋을 빼앗긴 채 바라보는 장면을 사생해낸 그림이다. |