- 영인문학관 내 이어령 흉상 앞에 선 강인숙 영인문학관장. 사진=조선DB

2007년 이후 16년 만이다. 10월 한 달 동안 서울 종로구 평창동 영인문학관(관장 강인숙)에서 문인들이 남긴 육필 원고, 서화 자료, 애장품, 희귀 도서 등을 전시하는 〈문인(文人)들의 일상 탐색 2023〉전(展)이 열렸다. 관심과 반응이 뜨거웠다. 영인문학관은 고(故) 이어령 선생과 강인숙 관장의 이름에서 한 글자씩 따 이름 지은 문학관이다.

문학은 삶의 전체를 재현하는 장르다. 따라서 문인을 둘러싼 ‘특수’한 자료들이 생겨난다. 소설가 김훈의 몽당연필, 박경리의 재떨이, 박완서의 찻잔, 그리고 이광수가 주머니에 넣고 다녔다는 영문 미니성경을 떠올려 보라. 사소하나 늘 몸에 지녔던 것들이 이 ‘특수’ 범주에 들지 모르겠다. 강인숙 관장은 “박경리의 담배는 세상을 향한 그의 분노와 초극(超克)으로 이어지고, 김훈의 몽당연필은 한 작가의 집필 모드를 알려주는 것이어서 소홀히 다루면 안 되는 것들”이라고 했다. 설명에 고개가 끄덕여진다.

이상의 ‘오감도’(1931), 백석의 ‘나타샤와 흰 당나귀’(1938) 등 1930~50년대 사이 희귀한 육필 원고가 흥미로웠다. 황순원의 〈움직이는 성(城)〉 초고(草稿) 노트, 개화기 김옥균의 한시 등도 전시되었다.

무엇보다 이어령 선생의 서재를 관람객들에게 공개해 화제를 모았다. 생전에 2층 서재에서 집필과 생활하던 모습 그대로를 볼 수 있어 울림을 주었다.⊙

문학은 삶의 전체를 재현하는 장르다. 따라서 문인을 둘러싼 ‘특수’한 자료들이 생겨난다. 소설가 김훈의 몽당연필, 박경리의 재떨이, 박완서의 찻잔, 그리고 이광수가 주머니에 넣고 다녔다는 영문 미니성경을 떠올려 보라. 사소하나 늘 몸에 지녔던 것들이 이 ‘특수’ 범주에 들지 모르겠다. 강인숙 관장은 “박경리의 담배는 세상을 향한 그의 분노와 초극(超克)으로 이어지고, 김훈의 몽당연필은 한 작가의 집필 모드를 알려주는 것이어서 소홀히 다루면 안 되는 것들”이라고 했다. 설명에 고개가 끄덕여진다.

|

| 김훈 선생은 몽당연필을 기증했다. 돋보기가 필요한 나이에 정제된 글만 쓰느라 손가락이 닳아가는 작가다. 사진=영인문학관 |

|

| 소설가 박경리(1926~2008년)의 재떨이와 과자 접시. |

|

| 시인 김남조(1927~2023년)는 초를 좋아했다. 동네에 초 끓는 냄새가 진동해도 싫증을 몰랐다고 한다. |

무엇보다 이어령 선생의 서재를 관람객들에게 공개해 화제를 모았다. 생전에 2층 서재에서 집필과 생활하던 모습 그대로를 볼 수 있어 울림을 주었다.⊙

|

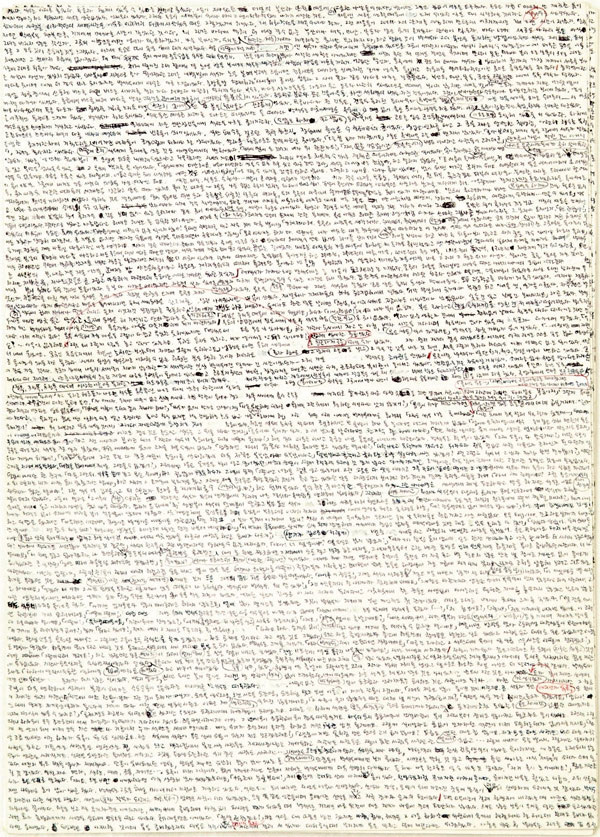

| 이상문학상 수상 작가인 소설가 이균영(1951~1996년)의 초고 원고. 종이가 귀해 앞뒤로 빡빡하게 쓰던 문인의 가난이 엿보인다. |

|

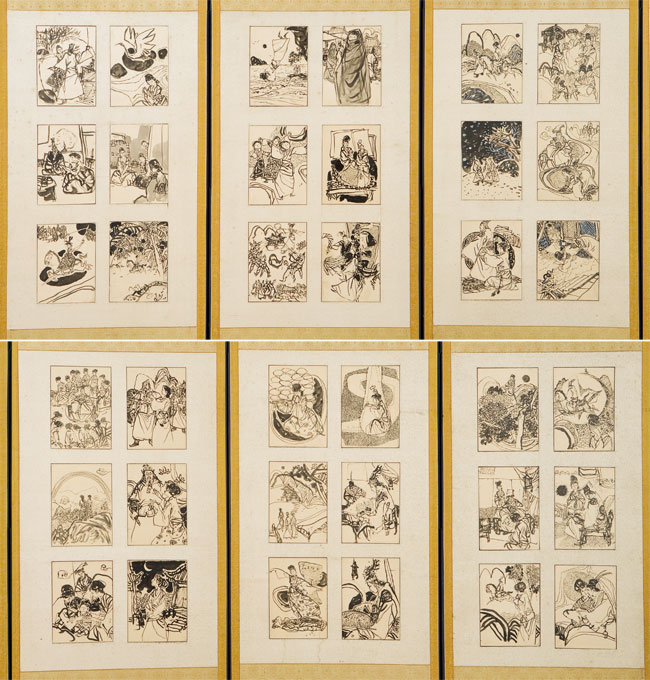

| 박용구의 소설 《사막서 온 공주들》(1972)에 실린 삽화(김세종 그림)를 수필가 박현서(1924~1990년)가 모두 모아 병풍으로 만들었다. |

|

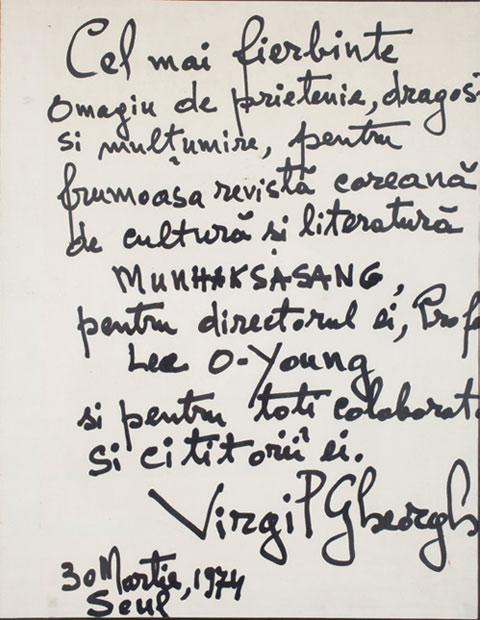

| 루마니아 작가 게오르규(1916~1992년)가 이어령에게 보낸 편지다. 발신일이 1974년 3월 28일이다. 편지 중간에 이어령의 영문 이름인 ‘Lee O–Young’이 보인다. |

|

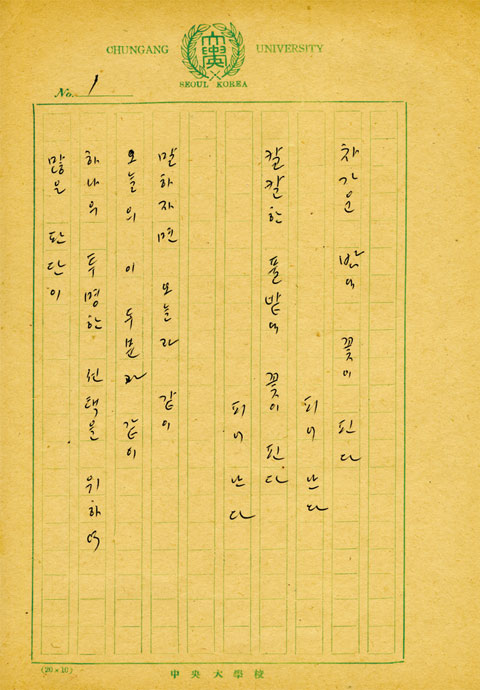

| 1958년 10월 23일 이어령·강인숙의 결혼식 때 시인 조병화(1921~2003년) 선생이 읊은 ‘축혼가’의 육필이다. |

|

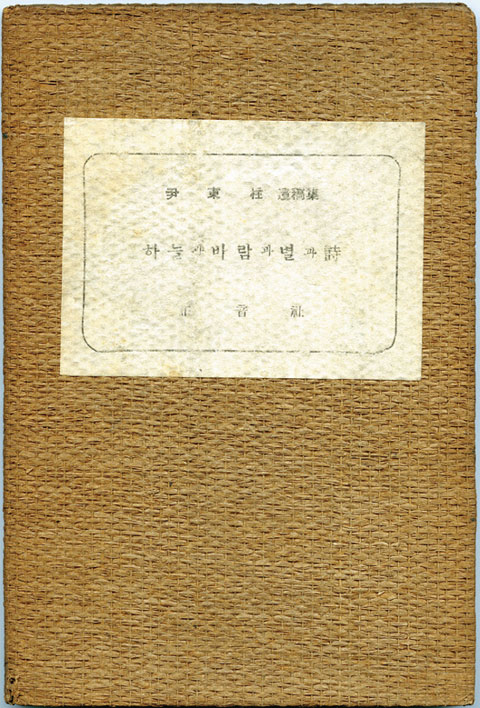

| 윤동주(1917~1945년)의 시집 《하늘과 바람과 별과 시》(1948)이다. |

|

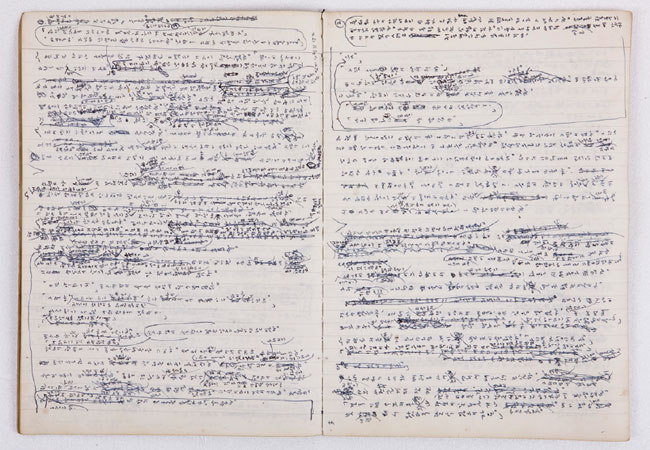

| 소설가 황순원(1915~2000년)의 소설 〈움직이는 성〉 초고 노트. 작가가 직접 문장을 수정한 초고는 창작의 과정을 검증할 수 있는 귀한 자료다. |

|

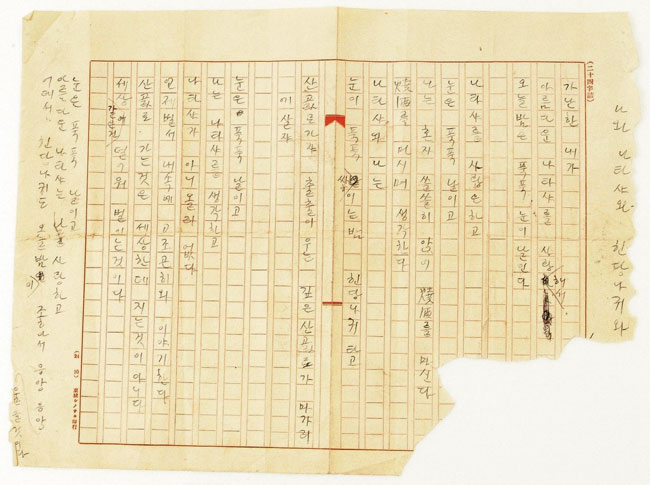

| 백석(1912~1963년)의 시 ‘나와 나타샤와 흰 당나귀’ 육필 원고. |

|

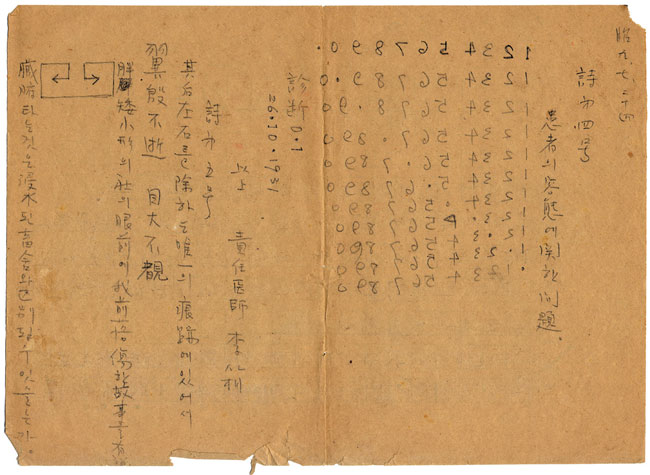

| 이상(1910~1937년)의 시 ‘오감도(烏瞰圖)’의 육필 원고. 1931년 《조선과 건축》에 보낸 일본어 원고다. |