- 1959년 무렵, 강원도 대관령에 스키장이 들어서고 처음이자 마지막이라고 해도 과언이 아닌 ‘스키 투어링’의 멋진 광경이다. 산악인 윤두선씨의 선동에 이끌린 스키어들이 선자령(새봉)을 넘으며 스키 투어링을 즐기고 있다.

산악(山岳)사진가 김근원(金槿原·1922~2000년)은 산이 좋아 평생 산만 찍어왔다. 그의 필름이 곧 한국 산악인의 발자취이자 파란만장한 산의 운명이다.

그는 세상을 떠났지만, 그의 사진은 지금도 영감을 주고 있다. 흑백(黑白)의 파노라마 어디선가 반달곰이 튀어나오고 흙냄새와 더불어 먼지 풀풀 나는 산길이 일어선다. 때로 눈밭 산장에서 한 자[尺] 수염으로 긴 겨울을 보낼 것만 같다.

2022년 11월 경인미술관에서 김근원 산악사진전 〈산의 기억〉이 열렸다. 많은 산악인이 김근원을 추억하러 찾았다. ‘사진 증언’에 빨려 들어 마치 링반데룽(ringwanderung·방향 감각을 잃고 같은 지점을 맴도는 현상)처럼 산길, 눈길을 헤매다 귀가했다는 이가 부지기수였단다. 그는 평생 산의 질감을 흑백 필름의 명암 대비로 표현했다. 그래서 작품 대부분이 영적(靈的)이다. 산악자료연구소 김상훈 대표가 선친의 사진을 《월간조선》에 보내왔다.⊙

그는 세상을 떠났지만, 그의 사진은 지금도 영감을 주고 있다. 흑백(黑白)의 파노라마 어디선가 반달곰이 튀어나오고 흙냄새와 더불어 먼지 풀풀 나는 산길이 일어선다. 때로 눈밭 산장에서 한 자[尺] 수염으로 긴 겨울을 보낼 것만 같다.

|

| 1962년 무렵, 토끼봉에서 본 지리산 운해. 김근원은 생전에 “이런 운해의 모습은 처음으로 경험했다”고 늘 당시를 회상했다. 오른쪽의 유창서 대원과 왼쪽의 이희성 대장은 그 풍광에 매료되어 짐을 진 채로 한참이나 정면을 응시하고 있었다. |

|

| 도봉산 오봉에서 암벽등반 훈련을 마치고 우이동으로 하산하는 이대 등산부. 멀리 백운대를 바라보며 하산하는 모습이 너무 아름다웠다. 이 사진을 찍고 6개월 후, 김신조 사태가 발발하면서 이곳은 출입금지 구역이 되었다. 1967년 무렵의 모습이다. |

|

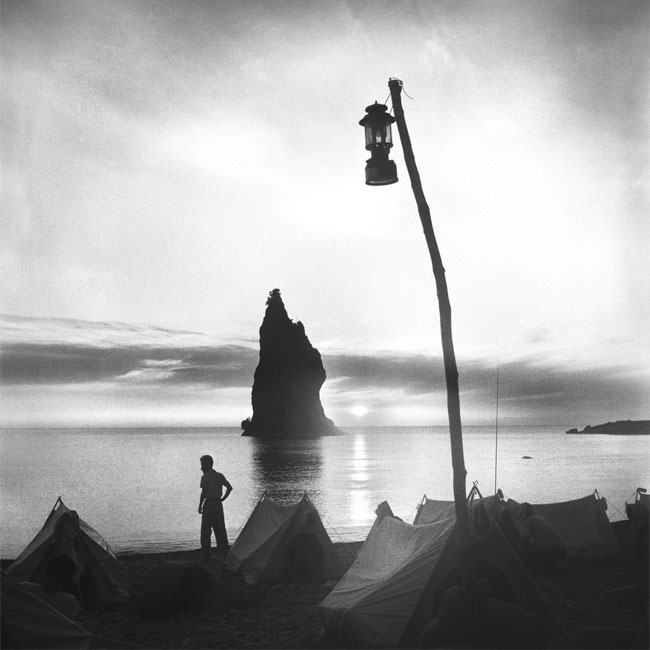

| 울릉도 저동항에서 본 아침 일출. 앞에 보이는 바위는 촛대바위라고 불린다. 서 있는 사람은 산악인 윤두선. 1956년 촬영했다. |

|

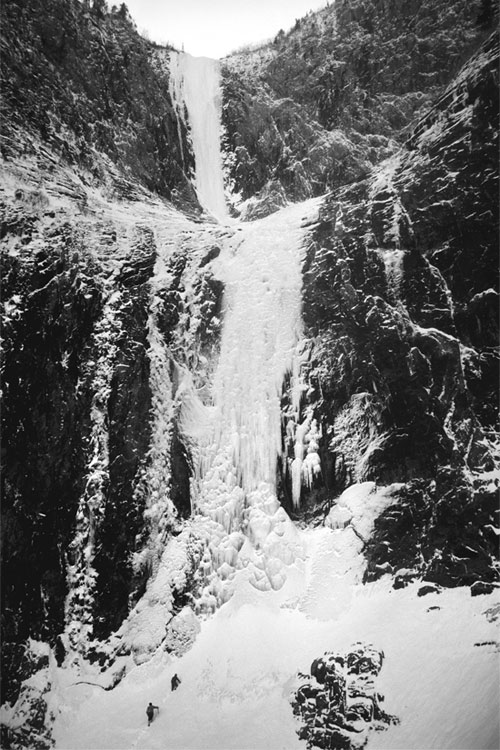

| 1969년 에코클럽(Echo club)에 의해 국내 최초로 시도된 설악산 토왕성 폭포의 하단 등반 모습이다. |

|

| 1972년 무렵 강원도 진부령 흘리마을에서 학교로 가는 어린 학생들의 모습이다. 눈 덮인 진부령에서만 볼 수 있는 장면이다. |

|

| 1968년 무렵, 문경새재의 정상에 있는 제3관문 조령관(鳥嶺關)에서 주흘산 방면을 바라보는 산악인 조두현·윤항구·윤두선(사진 좌측부터). 수백 년의 세월이 지나면서 성문의 홍예석만 남고 모든 것이 무너져 내렸으나 지금은 완전히 복원되었다. |

|

| 1969년 북한산 백운산장의 모습이다. |

|

| 1957년 무렵, 30대 김근원의 모습이다. |

|

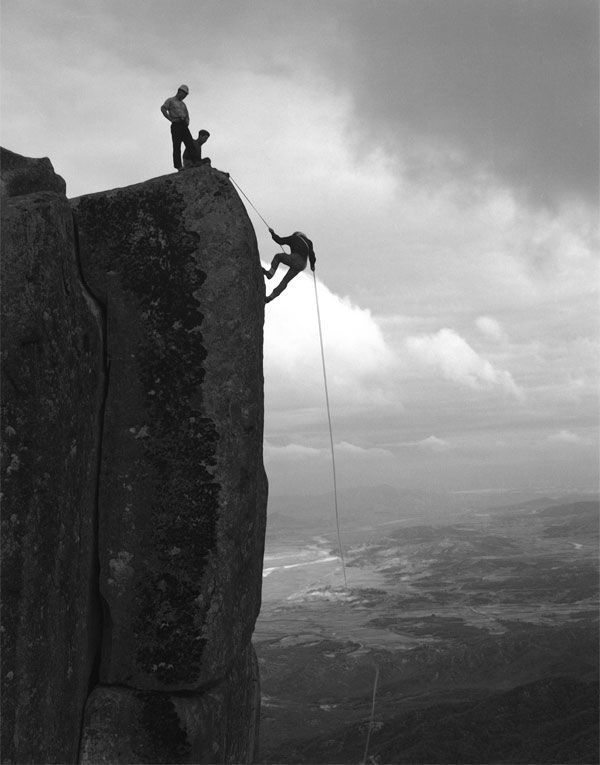

| 도봉산 주봉에서 암벽을 타고 하강하고 있다. 왼쪽에 서 있는 이가 권영시씨(동대 산악부OB), 가운데 앉은 이는 김진수씨(에코클럽), 그리고 로프로 내려오는 이가 유창서씨다. 1958년 10월에 촬영했다. |