“책(冊)은 동서고금을 막론하고 동경과 욕망의 대상이었고 양식이어서 끼니를 걸러가며 책을 구입하고 책장에 쌓여가는 책들을 바라보며 마음의 양식도 쌓여감을 자찬하며 희열을 느끼는 이들이 적지 않을 것이다.”

‘책가도(冊架圖)’의 작가 임수식(중앙대 사진학과 교수)의 말이다. 그의 말처럼 책은 오랜 세월 동안 동경과 욕망의 대상이었다. ‘사치재’였고 ‘권력’이었다.

문(文)의 나라 조선에서도 책은 중요했다. 조선시대 중국으로 가는 사신들의 중요한 소임 중 하나는 아직 조선에 알려지지 않은 유교의 경전, 즉 서책(書冊)들을 들여오는 것이었다. 인쇄본 책은 쉽게 구할 수 있는 게 아니었다. 대부분의 사람은 필사(筆寫)를 해서 책을 확보했다. 그렇게 획득한 책들은 책가(冊架)에 소중하게 보관했다.

책가에 놓인 책들을 그린 그림이 책가도(冊架圖)다. 서가 모양의 격자 구획 안에 문방구와 책 등을 역원근법(逆遠近法)으로 그린 책가도는 단순한 정물화가 아니다. 책이라는 지식권력을 보유한 유자(儒者)들의 자부심 넘치는 초상(肖像)이었다.

조선시대 ‘책가도’의 전통을 계승한 임수식의 ‘책가도’는 우리 시대 작가들의 초상이다. ‘섬진강 시인’ 김용택의 책장에는 《대동야승》 《연려실기술》 《고려사절요》 같은 사서(史書)들이 가득하다. 섬세한 감성의 시인으로만 그를 알고 있는 사람들에게는 뜻밖이라는 느낌을 준다.

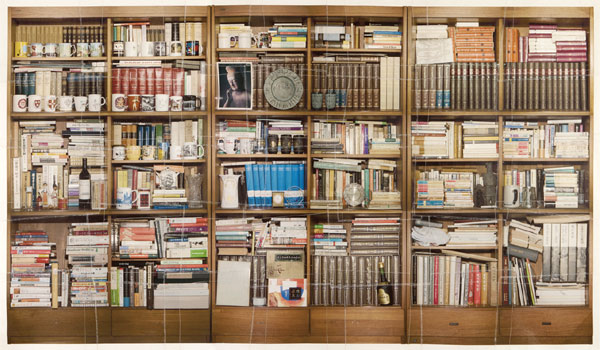

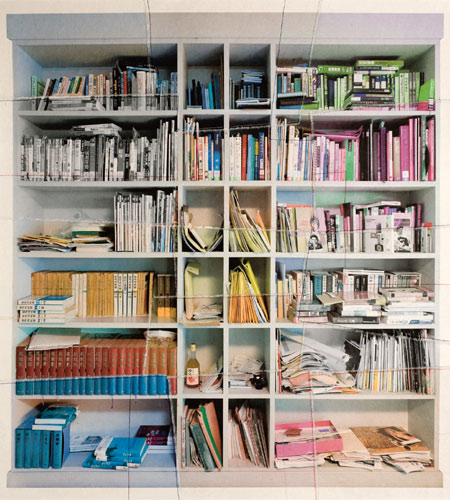

추리소설가 김성종의 책장 맨 윗줄에는 철 지난 여행안내서들이 나란히 꽂혀 있다. 아래에 놓인 약주 한 병이 눈길을 끈다. 박범신의 책장에는 《세계국방연감》과 《법전》이 꽂혀 있다. 〈풀잎처럼 눕다〉 〈불의 나라〉의 작가에게 그런 책들이 왜 필요했을까? 작가 서영은의 책장에는 책장 위는 문학잡지들이, 책장 아래는 본인의 작품들이 놓여 있다. 이광주의 책장에는 여행지에서 사온 것 같은 머그잔과 기념패들이 가득하다. 사각형의 고만고만한 책장들이지만 책을 꽂은 방식도, 그 속에 담긴 책들도 다 다르다. 얼굴이 다르고 지문이 다른 것처럼…. 그래서 책장은 그 책장을 소유한 사람의 초상이다.

작가 임수식은 책장을 있는 그대로 그냥 보여주지 않는다. 자신이 찍은 사진을 자른 후 그것을 다시 바느질을 해서 꿰맨다. 평론가들은 해체니 통합이니 하는 말들로 어렵게 설명할지 모르겠다. 어쩌면 그가 바느질하며 꿰맨 자국들은 갈등하고 아파하면서 한 시대를 살아온 작가들, 아니 우리 시대 지식인들의 상처자국이라는 생각이 든다.⊙

‘책가도(冊架圖)’의 작가 임수식(중앙대 사진학과 교수)의 말이다. 그의 말처럼 책은 오랜 세월 동안 동경과 욕망의 대상이었다. ‘사치재’였고 ‘권력’이었다.

|

| 책가도080_ 서영은 |

책가에 놓인 책들을 그린 그림이 책가도(冊架圖)다. 서가 모양의 격자 구획 안에 문방구와 책 등을 역원근법(逆遠近法)으로 그린 책가도는 단순한 정물화가 아니다. 책이라는 지식권력을 보유한 유자(儒者)들의 자부심 넘치는 초상(肖像)이었다.

|

| 책가도039_ 이광주 |

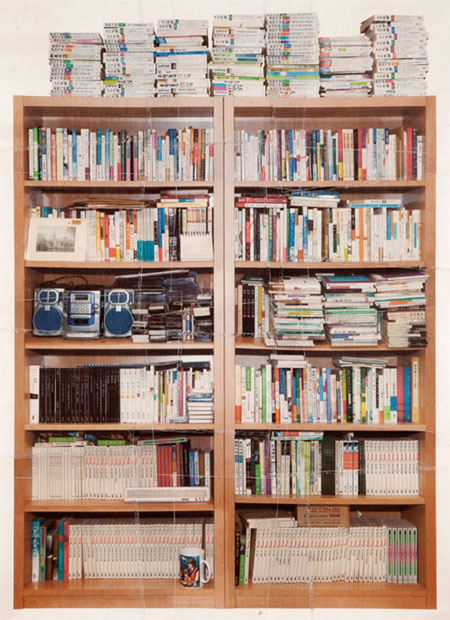

추리소설가 김성종의 책장 맨 윗줄에는 철 지난 여행안내서들이 나란히 꽂혀 있다. 아래에 놓인 약주 한 병이 눈길을 끈다. 박범신의 책장에는 《세계국방연감》과 《법전》이 꽂혀 있다. 〈풀잎처럼 눕다〉 〈불의 나라〉의 작가에게 그런 책들이 왜 필요했을까? 작가 서영은의 책장에는 책장 위는 문학잡지들이, 책장 아래는 본인의 작품들이 놓여 있다. 이광주의 책장에는 여행지에서 사온 것 같은 머그잔과 기념패들이 가득하다. 사각형의 고만고만한 책장들이지만 책을 꽂은 방식도, 그 속에 담긴 책들도 다 다르다. 얼굴이 다르고 지문이 다른 것처럼…. 그래서 책장은 그 책장을 소유한 사람의 초상이다.

|

| 책가도011_ 김성종 |