- 아름드리 느티나무 옆 파란 양철지붕의 청인약방.

느티나무 한 그루 시원스럽게 그늘 만들어 바람을 내어주는 지척에 청인약방이 있다. 양철지붕 청색 바탕에 붉은색 ‘약’자가 도드라져 보인다. 약방은 약종상이라 하여 조제약이 아닌 약만 판매하는 곳이다. 지금의 약사가 있기 전에 있었던 제도로, 현직 약종상 자격증으로 약방을 하는 이는 드물다. 충청북도 괴산군 칠성면 도정리 청인약방의 신종철(83)씨 이야기다.

“내가 말여, 1958년부터 이 자리에 약점(藥店)을 열었어. 이름이 ‘청인(淸仁)’인 이유는 내가 약방을 열게 도와준 청주와 인천에 사는 은인을 잊지 않으려고 그렇게 지었지.”

58년 세월이 고스란히 엿보이는 손때로 번들거리는 마룻바닥 지나 좁은 방으로 들어가니 흰 가운과 모포에 올려진 화투장이 눈에 띈다. 어찌나 사람 손을 탔는지 화투장의 네 귀퉁이는 색이 바래 하얗다.

“예전 농한기 때는 이 좁은 방에 스무 명도 넘는 마을 청년들이 들어와 화투치고 이야기도 나눴어. 하도 담배를 피워 ‘금연구역’이라는 푯말을 여기저기 붙여놨다니까.”

지금은 드나드는 사람이 많이 줄었다. 청인약방 자리는 한때 괴산군의 큰 장이 섰던 곳이다. 오랜 시간 같은 곳에서 약방을 하다 보니 칠성면 사람들 가운데 그를 모르면 외지인으로 분류된다. 그는 1950년 6월, 고향인 이곳에 돌아와 3·15부정선거, 4·19혁명, 5·16 등을 겪었다. 그에게서 외상으로 약을 받아가거나 돈을 빌려간 이들도 숱하다. 지금 돈으로 치면 3억원 가까이 되지만 돌려받은 돈은 거의 없다.

“다들 살기 빠듯한데 그 돈을 어떻게 받아. 여기 봐, 내가 처음으로 돈을 꿔줬던 이한테 받은 차용증서야. 다 보관하고 있는데 그러면 뭐해. 대부분 세상 등지고 없지.”

그가 보여준 누런 갱지에는 약 사간 사람과 매상 등이 빼곡하게 적혀 있었다. 동네에 병원과 약국이 들어서며 약방 찾는 이도 줄었다. 하루 한두 명 소화제나 두통약을 사러 오는 것이 전부지만 한번 온 손님은 마루에 앉아 좀체 바로 자릴 뜨지 않는다.

“내가 죽으면 이 약방과 땅은 군(郡)에 기부하고, 내 몸도 해부 실습용으로 충북대 의대에 기증하기로 했지. 무탈하게 여기서 살아왔고 선조 때부터 중요시한 곳이니 이 터도 그렇고 약방도 보존했으면 해. 옛것 무시하고 무조건 헐어 새것만 짓는다는 건 말이 안 되는 거여.”

석양 무렵 신씨가 약방 문을 닫고 낡은 자전거에 올라탄다. 100여 미터만 가면 그의 집이다.⊙

“내가 말여, 1958년부터 이 자리에 약점(藥店)을 열었어. 이름이 ‘청인(淸仁)’인 이유는 내가 약방을 열게 도와준 청주와 인천에 사는 은인을 잊지 않으려고 그렇게 지었지.”

|

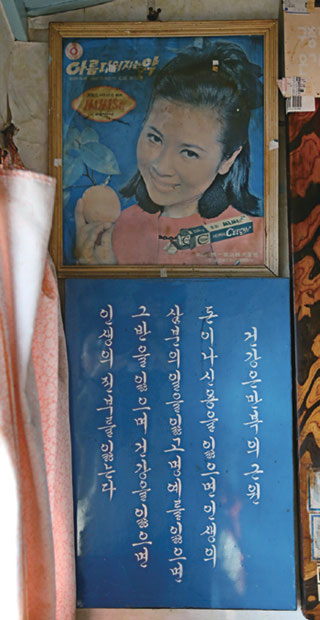

| 60년대에 제작된 비타민 광고 포스터. |

“예전 농한기 때는 이 좁은 방에 스무 명도 넘는 마을 청년들이 들어와 화투치고 이야기도 나눴어. 하도 담배를 피워 ‘금연구역’이라는 푯말을 여기저기 붙여놨다니까.”

|

| 청인약방에 걸린 약사 가운. |

“다들 살기 빠듯한데 그 돈을 어떻게 받아. 여기 봐, 내가 처음으로 돈을 꿔줬던 이한테 받은 차용증서야. 다 보관하고 있는데 그러면 뭐해. 대부분 세상 등지고 없지.”

|

| 신종철씨는 약값을 계산할 때 주판을 이용한다. |

“내가 죽으면 이 약방과 땅은 군(郡)에 기부하고, 내 몸도 해부 실습용으로 충북대 의대에 기증하기로 했지. 무탈하게 여기서 살아왔고 선조 때부터 중요시한 곳이니 이 터도 그렇고 약방도 보존했으면 해. 옛것 무시하고 무조건 헐어 새것만 짓는다는 건 말이 안 되는 거여.”

석양 무렵 신씨가 약방 문을 닫고 낡은 자전거에 올라탄다. 100여 미터만 가면 그의 집이다.⊙

|

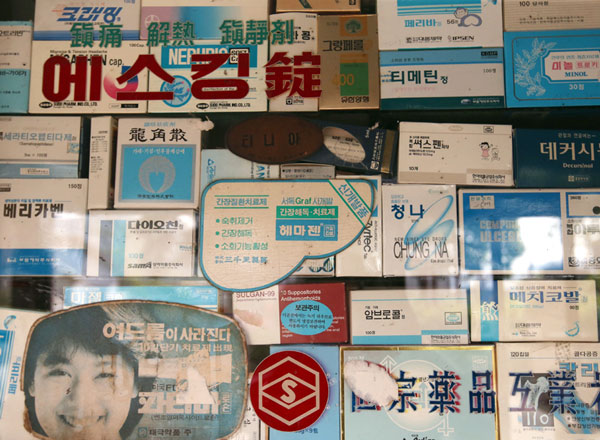

| 오래된 약 상자들. |

|

| 신동철씨가 약을 사러 온 어르신에게 증상을 묻고 있다. |

|

| 낡은 약사 가운이 걸린 좁은 방. |

|

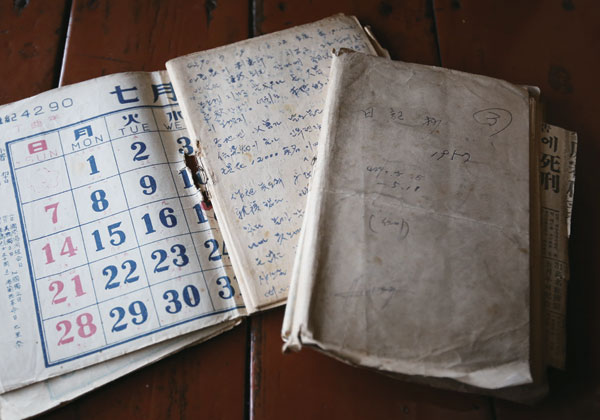

| 1950년 6월 25일부터 지금까지 하루도 안 빼고 일기를 쓰고 있는 신종철씨의 낡은 일기장. |

|

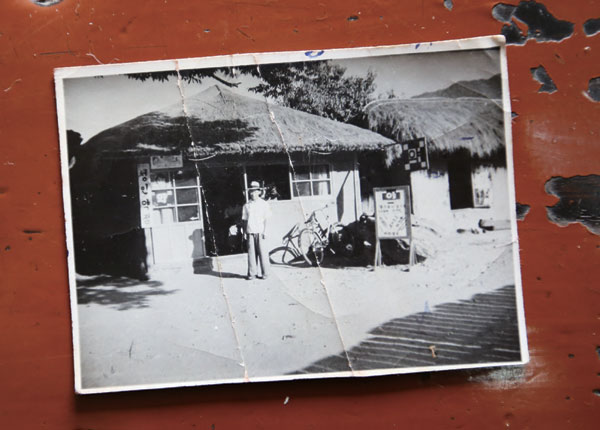

| 청인약방이 처음 문을 연 1958년, 흑백사진 속 초가지붕의 청인약방 앞에 이십대 시절 신종철씨가 서 있다. 신씨가 약종상 자격증을 받기 전이라 간판에는 ‘청인약점’이라 적혀 있다. |

|

| 마을 사람들의 쉼터가 되어주는 청인약방. |