분단 이후 45년 만에 통일을 이룩한 독일.

이와 달리 우리는 70년이 지나도록 분단 상황이 지속되고 있다.

독일의 통일 성취 과정을 통해 미래 우리 통일의 모습을 그려 보는 전시가 서울 한복판에서 열렸다.

- 대한민국역사박물관 1층에서 열린 독일-한국 교류 특별전시회.

대한민국역사박물관(관장 김왕식)은 광복 70년과 독일 통일 25년을 기념해 독일-한국 교류 특별전시회를 10월 13일부터 열었다. 전시는 12월 13일까지다.

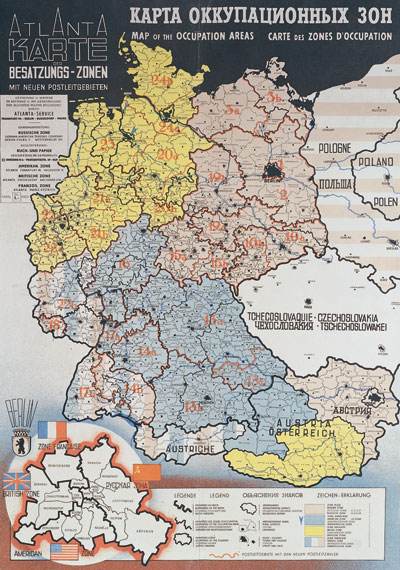

‘자유와 평화, 그리고 통일: 독일에서 한국의 통일을 보다’를 주제로 하는 이번 전시는 총 3부로 구성됐다. 1부는 동서독 분단과 베를린 장벽 설치 과정을, 2부는 서독이 동독과의 관계를 개선함으로써 상호교류가 활발해지는 가운데 동독인들이 자유에 대한 갈망이 커지는 과정을 담았다. 3부는 베를린 장벽 붕괴 후 독일 통일 이룩 과정을 다양한 사진과 유물로 보여준다. 각 파트별로 한반도 분단 과정과 변화, 북한의 무력 도발로 인해 표류하는 남북관계의 현실을 사진과 글로 보여준다.

|

| 국경지대 장벽 부속물인 철조망, 펜스, 지지케이블, 신호기. |

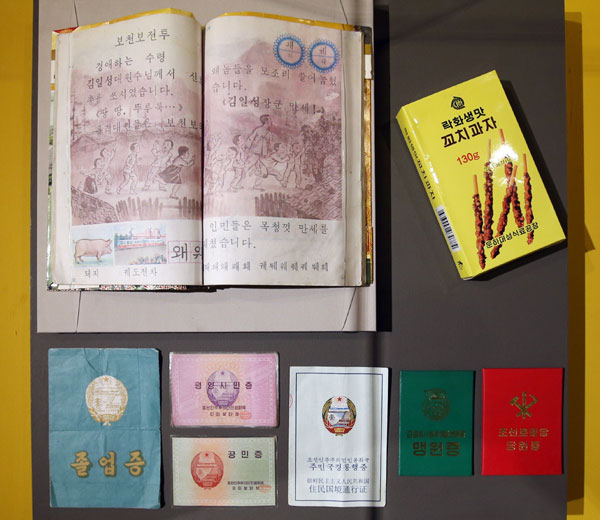

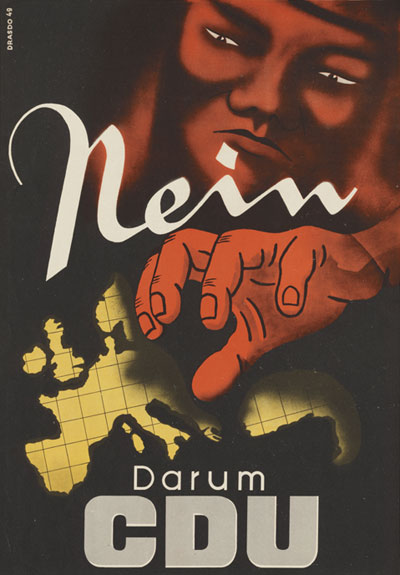

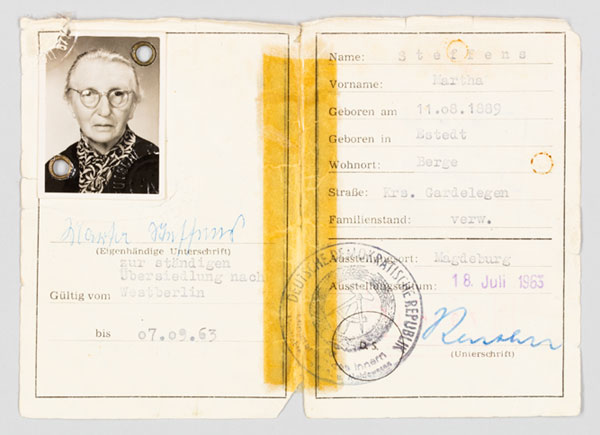

전시에는 독일 분단의 상징인 베를린 장벽 실물을 비롯해 서독과 동독에서 제작한 체제 선전 포스터, 동독 비밀경찰이 국민을 감시하기 위해 사용한 물품과 동독의 열악한 생활상을 보여주는 각종 물품 등을 전시했다. 또 분단 이후 70년간 남북한 교류 및 대치 상황을 보여주는 각종 문서와 사진, 유물도 함께 전시했다.

전시를 공동주최한 동독 사회주의통일당독재청산재단 안나 카민스키 사무총장은 “동독 독재체제의 붕괴는 동서독 모두에게 놀라움이었다”며 “독일에서 25년 전에 가능했던 것이, 수많은 한국 사람들에게 한반도의 분단 또한 평화적으로 극복될 수 있다는 희망을 주고 있다”고 말했다.⊙

|

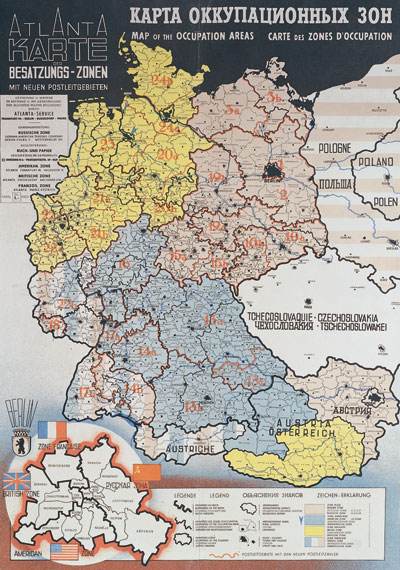

| 러시아어로 제작한 분할점령 지도. 왼쪽 하단에 베를린 분할 지도가 있다. 독일은 미·소·영·프 등 4개 연합국에 의해 엘베강을 경계로 동쪽은 소련군이, 서쪽은 미국, 영국, 프랑스군이 각기 분할 점령했다. 다만 4개 구역의 통행은 자유로웠다. |

|

| 1961년 독일 베를린에 설치했던 베를린 장벽 실물(높이 3.6m, 폭 1.2m, 두께 0.4m). 1989년 독일 통일 후 철거했는데, 그중 3개를 2005년 서울특별시 중구에 이전 설치했다. |

|

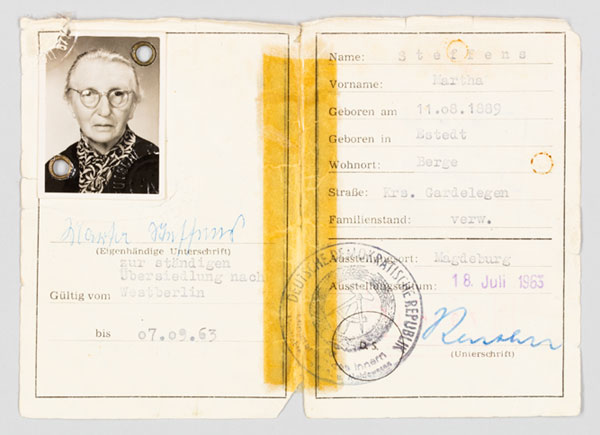

| 1963년 동독의 마그데부르크에서 서독의 서베를린으로 이주가 허락된 카르타 스테펜스(Karta Steffens)의 영구이주증명서. |

|

| 서쪽 부분 베를린 장벽에서 나온 조각. |

|

| 동독 당국이 베를린 장벽을 세우기 시작한 지 이틀 뒤인 1961년 8월 15일 철조망을 뛰어넘어 베를린 자유진영으로 넘어온 첫 번째 병사 콘라드 슈만(Conrad Schumann)은 서독으로 탈출한 동독인의 상징이 되었다. |

|

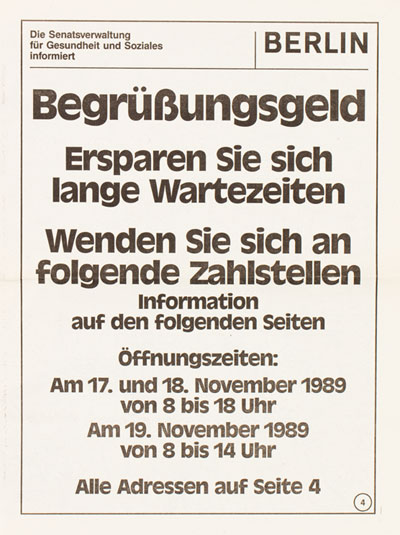

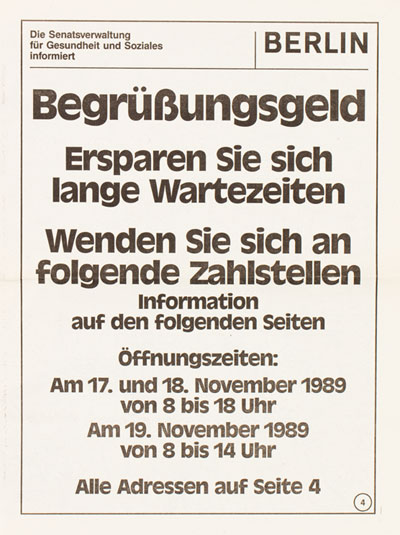

| 동독 주민들에게 지급했던 환영지원금 안내 전단지. 서독 정부에서는 베를린 장벽 붕괴 이후 인도적인 차원에서 식량과 숙소 등을 위한 환영지원금을 지급했다. |

|

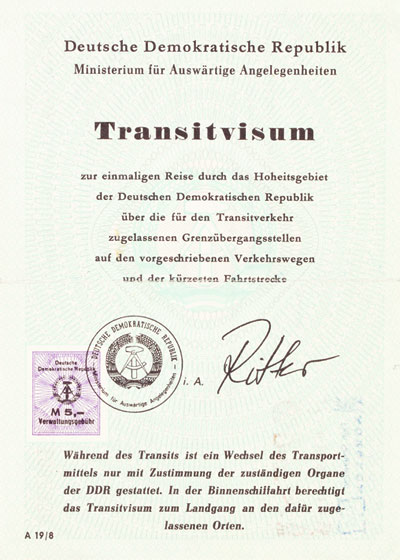

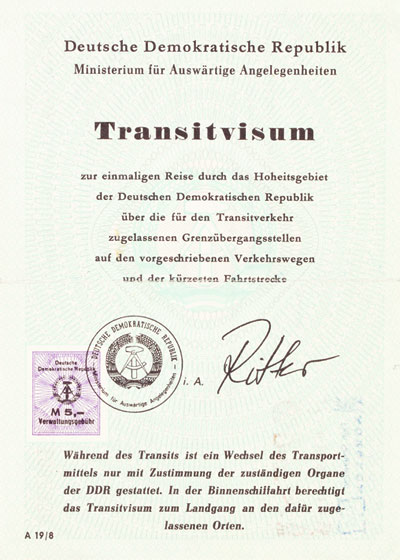

| 동독 정부에서 발행한 단수 통과비자. 이 비자를 소유한 사람은 1회에 한하여 동독 지역을 통과할 수 있었다. |

|

| 1961년 8월 13일 베를린 장벽 건설을 기념하는 핀. 핀 머리에는 브란덴부르크문과 동독 국민군(NVA)이 그려져 있다. |

|

| 〈대지주의 토지를 농민의 손에〉. 1945년 부터 1948년에 단행한 동독의 토지개혁 선전 포스터. 당시 독일은 전체 경작지의 35%를 무상 몰수해 국유지화하고 소농민에게 분배했다. |

|

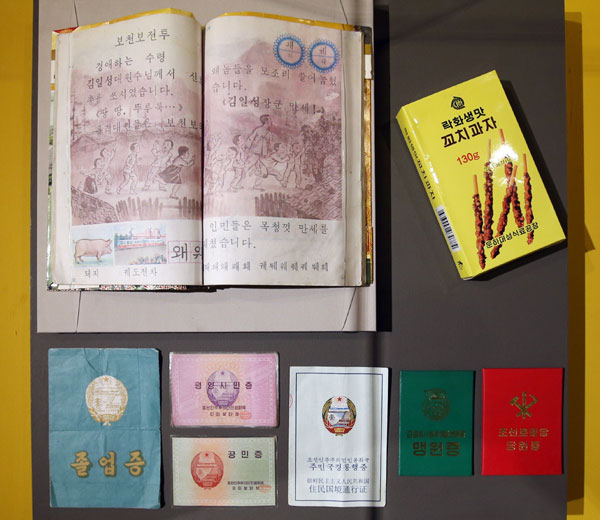

| 북한을 이탈한 새터민의 다양한 물품. 공민증, 당원증 등이 포함되어 있다. |

|

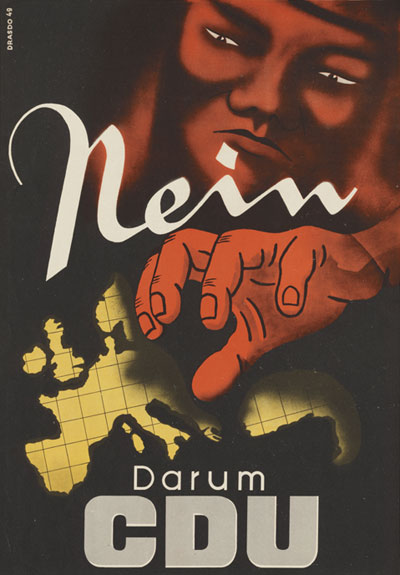

| 〈(공산주의는) 안돼! 그러므로 기민당(을 찍으세요)〉. 1949년 제작된 제2대 연방의회 선거에서의 반공주의 포스터. |

Copyright ⓒ 조선뉴스프레스 - 월간조선. 무단전재 및 재배포 금지