사진 : 《光復 1775일》 (이중근 편저)

- 승전군(勝戰軍)과 패전군(敗戰軍)의 차이

승전군인 미군의 감시하에 패전군인 일본군인들이 달구지에 짐을 싣고 철수하고 있다.

8월 15일은 광복(光復) 70주년을 맞는 날이다. 국내적으로는 광복 70주년이지만 세계사적으로는 세계 제2차대전 종전(終戰) 70주년이기도 하다. 우리의 광복이 세계 제2차대전이라는 전쟁의 결과물임을 의미하는 것이다.

이를 상징하듯 우리 민족의 터전인 한반도는 해방 후 38도선을 경계로 남측은 미군이, 북측은 소련군이 ‘점령’하는 땅이 됐다. 그것이 남북 분단의 서곡(序曲)이 될 줄은 몰랐다.

일제가 이 땅에서 사라진다는 사실만으로 우리 민족은 충분히 기뻤을 뿐이다. 38도 선 이북이든 이남이든 기쁨의 강도(强度)는 같았다. 거리로 뛰쳐나와 만세를 불렀고 일본군을 내몰고 대신 남과 북에 진주해 온 해방군인 미국군과 소련군을 환영했다.

광복의 날과 그 이후의 날들에 이어진 기쁨의 축제는 당시 사진에 고스란히 기록돼 있다. 훗날 민족의 비극인 6·25전쟁이 사진들 속에 고스란히 기록으로 녹아 있는 것처럼 말이다. 당시 사진 속에서 우리는 해방 공간의 역사를 이끈 인물들을 그때 그 모습 그대로 만날 수 있고 사진 속에 박제돼 있는 그때의 시대상을 읽을 수 있다. 당시 사진이 기록하고 있는 70년 전 그날들의 역사를 읽어 보자.⊙

이를 상징하듯 우리 민족의 터전인 한반도는 해방 후 38도선을 경계로 남측은 미군이, 북측은 소련군이 ‘점령’하는 땅이 됐다. 그것이 남북 분단의 서곡(序曲)이 될 줄은 몰랐다.

일제가 이 땅에서 사라진다는 사실만으로 우리 민족은 충분히 기뻤을 뿐이다. 38도 선 이북이든 이남이든 기쁨의 강도(强度)는 같았다. 거리로 뛰쳐나와 만세를 불렀고 일본군을 내몰고 대신 남과 북에 진주해 온 해방군인 미국군과 소련군을 환영했다.

광복의 날과 그 이후의 날들에 이어진 기쁨의 축제는 당시 사진에 고스란히 기록돼 있다. 훗날 민족의 비극인 6·25전쟁이 사진들 속에 고스란히 기록으로 녹아 있는 것처럼 말이다. 당시 사진 속에서 우리는 해방 공간의 역사를 이끈 인물들을 그때 그 모습 그대로 만날 수 있고 사진 속에 박제돼 있는 그때의 시대상을 읽을 수 있다. 당시 사진이 기록하고 있는 70년 전 그날들의 역사를 읽어 보자.⊙

|

| 산간벽지에도 광복의 기쁨이 광복의 기쁨은 순식간에 산간벽지까지 퍼져 나갔다. 전남 광양서초등학교 교사(校舍)에 내걸린 태극기가 이를 웅변하고 있다. 당시 광양군의 시국수습군민위원회가 주최한 ‘해방경축군민대회’에 모여든 광양군민들의 모습이다. |

|

| 내려지는 일장기 중앙청 앞에 게양돼 있던 일장기를 내리는 모습. 그것은 우리 민족에게는 광복임과 동시에 한반도에서 일제 강점기의 소멸을 의미하는 것이었다. |

|

| 나란히 대중 앞에 선 이승만과 김구 1945년 12월 1일 열린 임시정부 환영대회. 백범 김구(앞줄 맨 오른쪽)와 우남 이승만(앞줄 가운데)의 모습이 보인다. |

|

| 인력거를 탄 미군 광복 후에도 한동안 인력거는 운송수단으로 이용됐다. 미군들이 인력거를 타고 지나가고 있는 곳은 지금의 명동 입구다. |

|

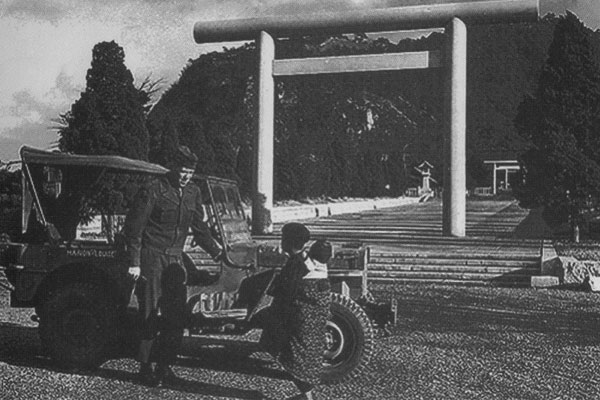

| 일제의 잔재들 광복이 됐다고 해서 일제의 잔재를 일거에 일소할 수는 없는 일이었다. 일제가 서울 남산에 세웠던 신사(神社)의 철거하기 직전 모습이다. 옛날 어린이회관 자리다. 미군과 이야기를 나누는 듯한 아이를 업은 어린이의 모습이 이채롭다. |

|

| 연합군 환영 해방군인 연합군을 환영하는 학생들이 동대문 누각에까지 올라가 있다. 학생들의 복장에 일본의 흔적이 고스란히 담겨 있다. |

|

| 미군과 노인 갓을 쓴 한 노인이 미군의 도움을 받아 담배에 불을 붙이고 있다. |

|

| 떠나는 일본군 가족 광복 후 한국을 떠나가는 일본군이 자녀의 옷매무새를 만져 주고 있다. |

|

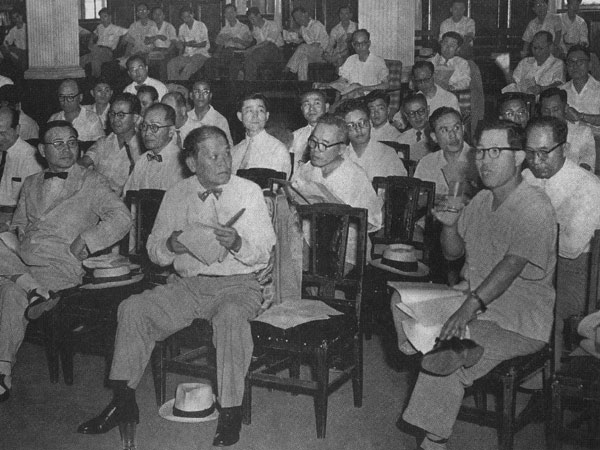

| 정치인은 언제나 존재한다 해방 공간에서 정치인들의 움직임은 부산했다. 1945년 9월 16일에 결성한 한민당에는 윤보선 전 대통령(앞줄 맨 왼쪽), 조병옥 박사(앞줄 가운데) 등이 참여했다. |

|

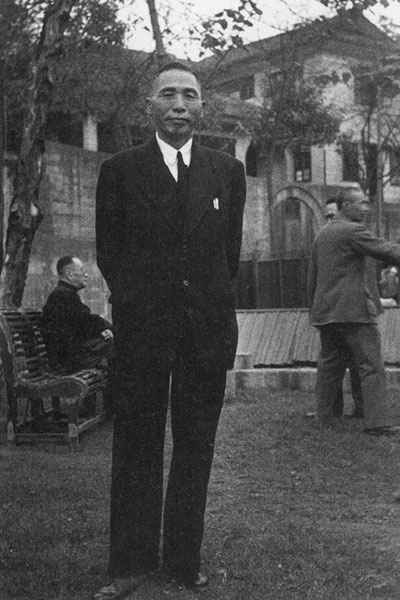

| 양복 입은 백범 김구 두루마기를 걸친 모습으로만 기억되는 김구의 양복 입은 모습이 생경하다. 광복 후 귀국 직전의 사진이다. |

|

| 용산과 미군 미군은 주둔지로 용산을 선택했다. 1945년 늦가을의 용산 미군 주둔지 인근 풍경이다. |

|

| 일장기를 덧칠해 만든 태극기 미군을 맞이하기 위해 농악대가 동원됐다. 태극기와 성조기가 보이고 환영객 중에는 일본군복을 입은 이들도 눈에 띈다. 일제의 흔적은 환영객이 들고 나온 태극기에서도 발견된다. 일장기에 색을 덧칠하는 등 급하게 만든 태극기들도 많았기 때문이다. |

|

| 꽃을 든 평양의 찬탁 학생들 꽃다발을 들고 평양역에 서 있는 남녀 학생들 뒤쪽으로 ‘모스크바 삼상회의 결의 절대 지지하자!’는 구호가 적힌 현판이 보인다. ‘모스크바 3상회의’를 기점으로 남한에서는 신탁통치에 반대하는 반탁운동이, 북에서는 찬성하는 찬탁운동이 벌어졌다. |