⊙ 〈세가〉는 봉국을 가진 제후들의 역사… 편년체로 서술

⊙ 천하를 양보해 周 文王이 있게 한 태백을 〈세가〉 첫머리에 올려

⊙ 儒家의 종주로 문덕을 널리 편 孔子도 〈세가〉에 포함

⊙ 秦나라 멸망의 단초가 된 ‘6개월짜리 왕’ 진섭도

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

⊙ 천하를 양보해 周 文王이 있게 한 태백을 〈세가〉 첫머리에 올려

⊙ 儒家의 종주로 문덕을 널리 편 孔子도 〈세가〉에 포함

⊙ 秦나라 멸망의 단초가 된 ‘6개월짜리 왕’ 진섭도

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

- 《사기》 〈세가〉의 첫머리에 오른 오태백.

〈본기(本紀)〉는 제왕(帝王), 〈세가(世家)〉는 제후(諸侯)의 기록이다. 사마천의 《사기(史記)》 〈본기〉는 오제(五帝)의 계통을 기록하고 있다. 제후의 기록인 〈세가(世家)〉는 30 제후를 담고 있다.

세가란 대대로 이어지는 제후 집안이라는 뜻이다. 그래서 계가(系家)라고도 한다. 당(唐)나라 학자 사마정(司馬貞)은 세가의 의미에 대해 이렇게 풀이했다.

“계가란 제후들의 본계(本系)를 기록한 것이기에 그 아래 자손들이 늘 봉국[國]을 갖고 있었다는 것을 말한다. 그래서 맹자(孟子)는 말하기를 ‘진중자(陳仲子)는 제(齊)나라의 계가’라고 했다. 또 동중서(董仲舒)는 말하기를 ‘(계가 혹은 세가란) 임금된 자[王者=天子]가 제후들을 봉(封)해 주는 것이지 관직을 주는 것[官之]은 아니기 때문에 대를 이어서 가(家)가 될 수 있는 것이다’라 했다.”

즉 〈세가〉란 ‘봉국(封國)을 가진 제후들의 역사’라는 말이다. 그래서 〈본기〉와 마찬가지로 편년체(編年體)로 서술되어 있다.

이제 〈세가〉에 대한 궁금증을 중심으로 하나씩 그 비밀을 풀어 가보자.

〈오태백 세가〉를 첫머리로 삼은 이유

사마천은 왜 하필 〈오태백(吳太伯) 세가〉를 〈세가〉 30편의 첫머리로 삼은 것일까?

사마천은 〈세가〉를 저술하면서 하(夏)나라와 상(商)나라 제후들은 생략하고 주(周)나라 제후에서부터 출발한다. 그렇다면 무왕(武王)이 상나라 주왕(紂王)을 꺾고 천하의 주인이 된 후에 봉해 준 태공(太公)의 나라 제(齊)나 주공(周公)의 나라 노(魯)에서 시작하는 것이 상식이다. 그런데 왜 사마천은 태백(太伯)의 오(吳)를 첫 편으로 삼았을까? 그 실마리는 《논어》 태백(泰伯)편에 들어 있다. 泰伯 은 곧 太伯이다.

〈공자가 말했다.

“태백은 아마도 지극한 다움[至德]이 있었다고 할 수 있을 것이다. 세 번 천하를 사양하였으니 백성들은 그를 칭송할 수가 없다.”〉

지덕(至德)이란 말은 ‘임금이 될 수 있는데도 스스로 사양하는 행위’를 말한다. 태백과 동생 중옹(仲雍)은 모두 주나라 태왕(太王)의 아들이다. 막내는 계력(季歷)이다. 옛날에 백·중·숙·계(伯仲叔季)는 아들의 순서였다. 예를 들어 조선 세종 때 변계량(卞季良)의 형 변중량(卞仲良)이 있었던 것과 같은 경우이다.

태왕은 계력이 뛰어난 데다가 그 아들 창(昌)을 빼어나다[聖]고 보고서, 계력에게 물려주어 창에게까지 이르게 하려고 하였다. 창이 바로 훗날의 문왕(文王)이다.

이를 알아차린 태백과 중옹은 곧바로 형만(荊蠻)이라는 남쪽으로 달아난다. 그리고 스스로 더 이상 주나라 왕위에 뜻이 없음을 분명히 하기 위하여 문신을 하고 머리카락을 잘랐다. 이것이 바로 공자가 “백성들은 그를 칭송할 수가 없다”고 말한 까닭이다. 또한 세 번 천하를 사양했다는 삼양(三讓)은 그 사양이 겉치레가 아니라 진심임을 나타내는 표현이다.

양녕대군과 지덕사

태백과 중옹의 이 같은 지덕한 사양이 없었다면 문왕은 세워질 수 없었을 것이고, 그랬다면 그 아들 무왕이 주나라를 천자(天子)의 나라로 만들지 못했을 것이다. 사마천은 바로 이 점에 태백의 공로가 있다고 보아 〈오태백 세가〉를 〈세가〉 30편의 첫머리로 삼은 것이다. 도식적인 접근을 벗어나 역사의 맥을 깊이 들여다본 탁월한 시도였다고 할 수 있다.

이 이야기는 우리 역사와도 무관치 않다. 조선 태종 때 세자 이제(李禔)를 강봉(降封)하여 양녕대군(讓寧大君)으로 삼았다. 그 이전까지 세자는 군호(君號)가 없었고 두 동생만이 효령(孝寧)과 충녕(忠寧)이라는 군호가 있었다. 충·효에 이어, 《논어》에 정통했던 태종은 바로 이 이야기에서 양(讓) 한 글자를 가져왔다. 태백과 같은 마음으로 살아가며 다시는 왕위를 엿보아서는 안 된다는 징계를 담은 일종의 봉인이었다. 그리고 숙종 때 양녕대군 사당을 짓고 이름을 지덕사(至德祠)라고 하였다. 영조는 1757년(영조 33년) 지덕사에 제사를 지낼 것을 명하고서 이렇게 말한다.

“양녕대군은 우리 동방의 태백으로 지덕이라는 이름을 얻었다.”

사마천이 〈오태백 세가〉를 첫머리에 둔 까닭을 충분히 이해했으리라 믿는다.

〈세가〉의 파격 1: 〈관채(管蔡) 세가〉

〈오태백 세가〉에서 〈정(鄭) 세가〉까지 12편은 대체로 주나라 초창기에 봉해진 제후들의 세가이다. 이어지는 〈제태공(齊太公) 세가〉 〈노주공(魯周公) 세가〉 〈연소공(燕召公) 세가〉는 모두 무왕을 크게 돕고 또 어린 성왕(成王)을 보필한 공로가 있는 사람들의 나라이다. 그런데 그다음에 주공에 맞서 반란을 일으킨 주공의 형제 관숙(管叔)과 채숙(蔡叔)을 다룬 〈관채(管蔡) 세가〉를 둔 것은 누가 보아도 파격이다. 〈관채 세가〉 속으로 들어가 보자.

〈무왕과 어머니가 같은 형제는 10명이었다. 어머니는 태사(太姒)이며 문왕 정비(正妃)이다. 그 맏아들은 백읍고(伯邑考)이고 그다음은 무왕 발(發), 그다음은 관숙(管叔) 선(鮮), 그다음은 주공(周公) 단(旦), 그다음은 채숙(蔡叔) 도(度), 그다음은 조숙(曹叔) 진탁(振鐸), 그다음은 성숙(成叔) 무(武), 그다음은 곽숙(霍叔) 처(處), 그다음은 강숙(康叔) 봉(封), 그다음은 염계(冉季) 재(載)로 염계 재가 막내였다.

같은 어머니에게서 태어난 형제 10명 가운데 오로지 발(發)과 단(旦)만이 뛰어나서[賢] 좌우에서 문왕을 보필하였기에 그래서 문왕은 백읍고를 버리고 발을 태자로 삼았다. 문왕이 붕(崩)하자 발이 세워지니 이 사람이 무왕이다. 백읍고는 이미 그에 앞서 졸(卒)했다.

무왕이 이미 은(殷)나라 주왕을 꺾고 천하를 평정하자 공신과 곤제(昆弟·형제)들을 (제후에) 봉했다. 이에 동생 선을 관(管)에, 동생 도를 채(蔡)에 봉했다. 두 사람은 주왕 아들 무경 녹보(武庚祿父)를 도와 은나라 유민을 다스렸다. 동생 단을 노(魯)나라에 봉하고서 주나라 재상으로 삼으니 이 사람이 주공이다. 동생 진탁은 조(曹)나라, 동생 무는 성(成)나라, 동생 거는 곽(霍)나라에 봉해 주었다. 강숙 봉과 염계 재는 둘 다 어려서 아직 봉해질 수 없었다.

무왕이 이미 붕하고 나서 성왕은 나이가 어려 주공 단이 왕실을 전적으로 주관했다. 관숙과 채숙은 주공이 성왕에게 불리한 짓을 할 것이라고 의심하여 마침내 무경을 끼고서 난을 일으켰다. 주공 단은 성왕의 명을 받들어 정벌에 나서, 무경을 주살(誅殺)하고 관숙을 죽이고 채숙은 수레 10승(乘)과 추종하는 무리 70명만 주어 딴 지방으로 내쫓았다.〉

한마디로 주나라에 반역한 자들이 바로 관숙·채숙이다. 그런데 사마천은 왜?

그는 변화에 통달한[通變] 역사가이다. 그 비밀이 〈관채 세가〉에 들어 있다.

〈채숙 도는 이미 멀리 옮겨졌다가 죽었다. 그 아들은 호(胡)인데 호는 마침내 행실을 고쳐 다움을 닦으며 선하게 행동했다. 주공이 그 이야기를 듣고서 호를 천거해 노나라 경사(卿士)로 삼으니 노나라가 잘 다스려졌다. 이에 주공은 성왕에게 호를 천거해 다시 호를 채 땅에 봉하여 채숙의 제사를 받들게 하니 이 사람이 채중(蔡仲)이다.〉

이를 장다커는 《사마천 평전》에서 “관숙과 채숙은 비록 모반하였지만 나중에 채중이 회개하여 다시 제후에 봉해졌으므로 사마천은 〈관채 세가〉를 세워서 선을 권장하였다”고 말했다. 권선징악(勸善懲惡)의 정신에 입각해 채중의 행실을 높이 평가하기 위하여 〈관채 세가〉를 두었다는 말이다. 이는 한(漢)나라 초기의 제후 오왕(吳王) 유비(劉濞), 회남왕(淮南王) 유장(劉長) 등이 모반을 이유로 제후임에도 〈열전(列傳)〉에 포함된 것과 대비를 이룬다.

〈세가〉의 파격 2: 〈송미자(宋微子) 세가〉

고대 중국에서는 하나라가 망하자 상나라는 그 제사를 이어 갈 수 있도록 그 후손을 제후로 삼아 기(杞)나라를 봉해 주었고, 마찬가지로 상나라가 망하자 주나라는 그 제사를 이어 갈 수 있도록 그 후손을 제후로 삼아 송(宋)나라를 봉해 주었다. 그 이야기가 담긴 것이 《논어》 미자(微子)편이다.

〈미자는 떠나갔고, 기자(箕子)는 종이 되고, 비간(比干)은 간언하다가 죽었다. 공자가 말했다.

“은나라에는 어진 사람 세 명이 있었다.”〉

기자나 비간은 그렇다 치고, 미자는 그냥 어지러운 은나라(상나라)를 떠났을 뿐인데 왜 공자는 그를 삼인(三仁)에 포함시킨 것일까? 〈송미자 세가〉에 그 답이 있다.

〈미자는 주왕(紂王)은 끝내 간언만으로는 안 되겠다고 여기고 죽으려 하다가, 떠나려고 마음을 먹은 뒤에는 능히 스스로 결정을 할 수가 없어 마침내 태사(太師·기자)와 소사(少師·비간)에게 가서 물었다. 이에 태사가 말했다.

“왕자시여! 하늘이 엄중한 재앙을 내려 은나라를 멸망시키려 하는데도 (주왕은) 두려워하지 않을 뿐만 아니라 늙은이의 말도 듣지 않습니다. 지금은 은나라 백성들도 마침내 하늘과 땅에 대한 제사를 모독하고 있습니다. 지금 진실로 나라를 잘 다스려 나라가 제대로 다스려진다면 몸이 죽어도 여한이 없을 것입니다. 하지만 죽어도 끝내 다스려질 수 없다면 떠나는 것이 낫습니다.”

(미자는) 드디어 떠나갔다.

주나라 무왕이 주왕을 쳐서 은나라를 물리치자[克殷=翦商] 미자는 마침내 제기(祭器)를 들고 군문(軍門)으로 나아가 웃통을 벗고 등 뒤로 손을 묶고 앞을 올려다보면서[肉袒面縛·이는 항복하는 예이다-譯註] (사람을 시켜) 왼쪽으로는 양(羊)을 끌고 오른쪽으로는 띠풀을 쥐게 하고는 무릎으로 기어 무왕 앞으로 나아가 아뢰었다. 이에 무왕은 마침내 미자를 풀어 주고 그의 지위를 예전대로 회복시켜 주었다.〉

이렇게 해서 미자로 인해 송나라 제사는 이어질 수 있었다.

〈세가〉의 파격 3: 〈공자(孔子) 세가〉

공자(孔子)은 천자는 몰라도 제후에 대한 꿈을 품고 있었다. 이는 《논어》 곳곳에서 확인할 수 있다. 임금이 되는 길은 세습이 아니라면 무위(武威)로 얻는 길과 문덕(文德)으로 얻는 길이 있었다. 공자는 문덕의 길을 마음에 품고 있었다. 순(舜)임금도 대효(大孝)라는 문덕으로 제위에 오르지 않았던가. 《논어》 자한(子罕)편을 보자.

〈공자가 말했다.

“봉황새가 오지도 않고 황하(黃河)에서 그림도 나오지 않으니 나는 끝났도다!”〉

아무리 문덕을 닦아도 이런 상서로움이 함께하지 않으면 천명(天命)을 받을 수는 없다고 믿었던 공자는 나이가 들어 마침내 임금의 꿈을 접으면서 이렇게 한탄한 것이다. 보다 결정적인 발언은 자장(子張)편에 나온다. 제자 자공(子貢)의 말이다.

“스승께서 나라를 얻으셨다면 이른바 ‘세우면 이에 서고, 인도하면 이에 따르며, 편안하게 해주면 이에 따라오고, 고무시키면 이에 응하여 흥기했을 것이다.”

임금이 될 만한 자질과 덕을 갖추었지만 그 지위를 얻지 못한 사람을 소왕(素王)이라고 했다. 공자가 전형적인 소왕이었다. 이런 점을 감안해 사마천은 공자를 〈열전〉이 아닌 〈세가〉에 올려놓았다. 실(實)보다는 명(名)을 따른 것이다. 당나라 사람 장수절(張守節)은 이렇게 주를 달았다.

〈공자에게는 후(侯)나 백(伯)의 지위가 없었지만 세가라고 칭한 것은 태사공(太史公·사마천)이 볼 때 공자가 벼슬 없는 선비인 포의(布衣)로 10여 세대를 전해 내려왔지만 배우는 자들이 그를 종주(宗主)로 삼고 천자나 왕후(王侯)로부터 중국(中國)에서 육예(六藝)를 말하는 자들도 부자(夫子·공자)를 종주로 삼으니 지극히 빼어난 이[至聖]라고 이를 만하기에 그래서 세가라고 한 것이다.〉

사마천의 이 같은 기림[譽]이 있었기에 마침내 공자는 당나라 현종(玄宗)에 의해 문선왕(文宣王)에 추존된다. 문(文)을 널리 퍼트렸다는 뜻의 시호이다.

이른바 공자의 출생과 관련해 야합설(野合說)이 나오는 것도 바로 이 〈공자 세가〉이다.

〈흘(紇)은 안씨(顔氏)의 딸과 야합(野合)해 공자를 낳았다.〉

다음은 상갓집 개 이야기이다.

〈공자가 정(鄭)나라에 갔다가 제자들과 서로를 놓쳐 공자 홀로 성곽 동문(東門)에 서있었다. 정나라 사람 중에 누군가가 자공에게 말했다.

“동문에 어떤 사람이 있는데 이마는 요(堯)임금과 비슷하고 목은 고요(皐陶)와 닮았고 어깨는 자산(子産)과 닮았습니다. 그런데 허리 아래는 우왕(禹王)보다 세 치 정도 짧고 풀 죽은 모습[纍纍]이 마치 상갓집 개(註-【집해(集解)】 왕숙(王肅)이 말했다. “상갓집 개란 주인이 너무 슬퍼하느라 먹을 것을 챙겨 주지 않는다. 그래서 풀이 죽어 뜻을 잃었다. 공자는 난세에 태어나 도리를 실행하지 못했다. 그래서 풀이 죽어 뜻을 얻지 못한 모습이다”)와 같았습니다!”

자공이 공자에게 있는 그대로 일러 주었다. 공자는 흔연하게 웃으며 말했다.

“그가 말한 모습은 그렇지 않지만 상갓집 개와 비슷하다고 한 말은 맞도다! 맞도다!”〉

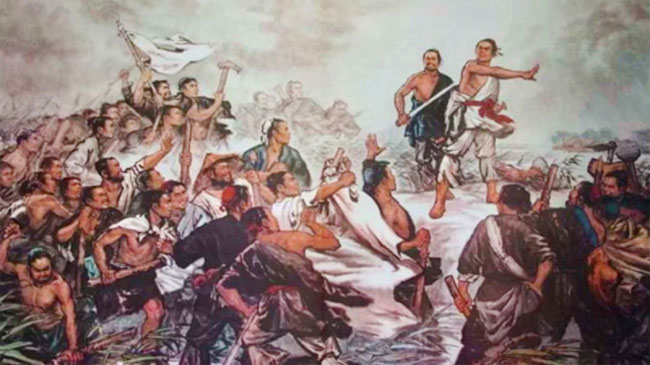

〈세가〉의 파격 4: 〈진섭(陳涉) 세가〉

〈공자 세가〉 바로 다음은 〈진섭(陳涉) 세가〉인데 이 또한 파격이다. 물론 진섭, 즉 진승(陳勝)은 잠시나마 왕을 칭하고 장초(張楚)라고 불렀으니 〈세가〉에 들어갈 최소한의 자격이 없는 것은 아니다. 그런데 사마천은 초왕(楚王) 웅심(熊心)은 한때 의제(義帝)로까지 칭해졌음에도 불구하고 〈본기〉는커녕 〈세가〉에도 포함시키지 않았다. 그저 〈항우(項羽) 본기〉에 살짝 덧붙였을 뿐이다.

이에 대해 우리는 동시에 답할 수 있다. 사마천은 실제 역사의 흐름에 미친 영향을 중시한 것이다. 이때는 명보다 실을 중시한 것이다. 초왕은 별다른 기여를 하지 못한 반면에 진섭은 진(秦)나라를 무너트리고 단기간에 한나라가 탄생하는 데 결정적 역할을 한 것으로 판단한 것이다. 사마정의 말이다.

“진승은 세워진 지 여러 달 만에 죽었고 후손도 없는데 계가(세가)라고 칭한 것은 그가 남겨 둔 왕후장상(王侯將相)들이 진나라를 멸망시켰기 때문이다.”

진승이 처음 봉기하던 두 장면은 너무도 유명하다. 진 시황제(始皇帝)가 죽은 뒤에 진 이세(二世) 원년(기원전 209년) 7월 진섭은 어양(漁陽)으로 수(戍)자리를 가게 되며 둔장(屯長)이 되었다. 기현(蘄縣) 대택향(大澤鄕)에 왔을 때 폭우를 만나 정해진 기한까지 도착할 수 없을 것이 분명해져 참수형을 당하게 되자 동료 오광(吳廣)과 함께 수졸(戍卒) 900명을 유인해 반란을 일으켜 지휘자를 살해하고 스스로 장군이 되었다. 진나라의 학정(虐政)에 시달리던 여러 군현(郡縣)들이 모두 호응했다. 진(陳) 땅에 주둔하면서 왕을 칭하고 장초(張楚)라 불렀다.

첫째 장면.

〈진섭은 어릴 때부터 일찍이 사람들과 함께 품팔이 농사를 하며 지냈다. 일을 마치면[輟=止] 밭 가운데 언덕[壟]에 올라가 아주 길게 한탄을 하며 (주변 사람들에게) 말했다.

“만일 우리가 부귀해지더라도 서로 잊지 맙시다!”

같은 품팔이꾼들은 웃으면서 답했다.

“우리야 품팔이 농사꾼일 뿐인데 어찌 부귀해진단 말인가?”

진섭은 크게 탄식하며 말했다.

“아! 제비나 참새 따위가 어찌 큰 기러기나 고니의 뜻을 알겠는가!〉

둘째 장면.

〈진승은 오광을 도와 위(尉) 두 사람을 아울러 죽였다. 따르던 무리들을 불러 영을 내려 말했다.

“공(公) 등은 비를 만나 모두 이미 정해진 기한에 이를 수가 없게 됐으니 마땅히 참형을 당할 것이다. 설사 참형을 당하지 않게 된다 하더라도 수자리 병사로 있다 보면 분명 10명 중에 6, 7명은 죽게 될 것이다. 어쨌거나 (우리를 따를 경우에게) 사나이[壯士]로서 죽지 않으면 그것으로 그만이고 죽더라도 큰 이름을 남기게 될 것이다. 왕후와 장상의 씨가 어찌 따로 있단 말인가?”〉

진섭은 얼마 뒤에 군대를 보내 조위(趙魏)의 땅을 차지하고 주문(周文)에게 주력군을 이끌고 서쪽으로 진(秦)나라를 공격하게 했다. 병사는 점점 늘어나 수십만에 이르렀다. 나중에 주문이 패하고 진나라의 장군 장한(章邯)이 진(陳)을 포위하자 성보(城父)로 퇴각했다가 어자(御者) 장고(莊賈)에게 살해당했다. 왕으로 있은 기간은 모두 6개월 정도였다.

그는 진나라 입장에서 보면 반란군 수괴이겠지만 사마천은 한(漢)나라 입장에 서있다. 그래서 진섭을 〈세가〉로 높인 사마천의 정신은 항우를 〈열전〉이 아니라 〈본기〉로 높인 것과 닿아 있다. 장다커의 평이 정확하다.

“사마천은 진나라를 멸망시킨 공은 첫째 진섭이 난을 일으킨 데로 돌렸고, 둘째 항우가 이어받아 진나라 군사를 쳐서 패배시킨 데로 돌렸다. 이 역사 과정의 실제 상황을 기록하기 위하여 사마천은 진섭을 위하여 〈세가〉를 세워 주었고 항우를 위하여 〈본기〉를 세워 주었다.”

마치 〈오태백 세가〉를 〈세가〉 첫머리에 배치한 것과도 역사 서술 정신이 통한다.

〈세가〉의 파격 5: 〈외척(外戚) 세가〉

황제의 후비(后妃)와 외척(外戚)은 그 자체로 세습될 수가 없다. 황제에 의존하기 때문이다. 그런 점에서 외척과 세가라는 말은 어울리지 않는다. 그런데 왜 사마천은 외척을 〈열전〉이 아니라 〈세가〉에 포함시킨 것일까?

이는 〈여태후(呂太后) 본기〉를 지으면서도 〈효혜제(孝惠帝) 본기〉를 빼버린 것과도 연결된다. 즉 명보다 실을 중시한 것이다. 즉 후비가 정치에 미친 영향이 있었기에 그 빛과 그림자를 그대로 기록하기 위함이라 할 수 있다.

먼저 사마정의 말이다.

“외척이란 후비를 말한다. 후족(后族) 또한 대대로 봉작(封爵)을 받았기 때문이다. 《한서(漢書)》는 그것을 〈열전〉 중에 편입시켰다.”

반고(班固)는 명을 따랐고 사마천은 실을 따랐다.

마지막으로 사마천은 초기 공신 소하(蕭何)·장량(張良)·진평(陳平)·주발(周勃)은 봉후(封侯)이기는 해도 제후국의 지위에 있지 않았지만 이들 모두 〈열전〉이 아니라 〈세가〉에 포함시켰다. 반면에 조왕(趙王) 장이(張耳)와 장사왕(長沙王) 오예(吳芮)는 제후로 봉해지고 왕으로 불리며 몇 대를 이어 작위를 전했지만 〈세가〉가 아닌 〈열전〉에 포함시켰다. 이 또한 실을 따른 것이다.

이처럼 우리는 〈세가〉에 포함된 까닭과 빠진 까닭을 살피는 것만으로도 파닥파닥 살아 숨쉬는 사마천의 직필(直筆) 정신을 생생하게 느껴 볼 수 있다.⊙

세가란 대대로 이어지는 제후 집안이라는 뜻이다. 그래서 계가(系家)라고도 한다. 당(唐)나라 학자 사마정(司馬貞)은 세가의 의미에 대해 이렇게 풀이했다.

“계가란 제후들의 본계(本系)를 기록한 것이기에 그 아래 자손들이 늘 봉국[國]을 갖고 있었다는 것을 말한다. 그래서 맹자(孟子)는 말하기를 ‘진중자(陳仲子)는 제(齊)나라의 계가’라고 했다. 또 동중서(董仲舒)는 말하기를 ‘(계가 혹은 세가란) 임금된 자[王者=天子]가 제후들을 봉(封)해 주는 것이지 관직을 주는 것[官之]은 아니기 때문에 대를 이어서 가(家)가 될 수 있는 것이다’라 했다.”

즉 〈세가〉란 ‘봉국(封國)을 가진 제후들의 역사’라는 말이다. 그래서 〈본기〉와 마찬가지로 편년체(編年體)로 서술되어 있다.

이제 〈세가〉에 대한 궁금증을 중심으로 하나씩 그 비밀을 풀어 가보자.

〈오태백 세가〉를 첫머리로 삼은 이유

사마천은 왜 하필 〈오태백(吳太伯) 세가〉를 〈세가〉 30편의 첫머리로 삼은 것일까?

사마천은 〈세가〉를 저술하면서 하(夏)나라와 상(商)나라 제후들은 생략하고 주(周)나라 제후에서부터 출발한다. 그렇다면 무왕(武王)이 상나라 주왕(紂王)을 꺾고 천하의 주인이 된 후에 봉해 준 태공(太公)의 나라 제(齊)나 주공(周公)의 나라 노(魯)에서 시작하는 것이 상식이다. 그런데 왜 사마천은 태백(太伯)의 오(吳)를 첫 편으로 삼았을까? 그 실마리는 《논어》 태백(泰伯)편에 들어 있다. 泰伯 은 곧 太伯이다.

〈공자가 말했다.

“태백은 아마도 지극한 다움[至德]이 있었다고 할 수 있을 것이다. 세 번 천하를 사양하였으니 백성들은 그를 칭송할 수가 없다.”〉

지덕(至德)이란 말은 ‘임금이 될 수 있는데도 스스로 사양하는 행위’를 말한다. 태백과 동생 중옹(仲雍)은 모두 주나라 태왕(太王)의 아들이다. 막내는 계력(季歷)이다. 옛날에 백·중·숙·계(伯仲叔季)는 아들의 순서였다. 예를 들어 조선 세종 때 변계량(卞季良)의 형 변중량(卞仲良)이 있었던 것과 같은 경우이다.

태왕은 계력이 뛰어난 데다가 그 아들 창(昌)을 빼어나다[聖]고 보고서, 계력에게 물려주어 창에게까지 이르게 하려고 하였다. 창이 바로 훗날의 문왕(文王)이다.

이를 알아차린 태백과 중옹은 곧바로 형만(荊蠻)이라는 남쪽으로 달아난다. 그리고 스스로 더 이상 주나라 왕위에 뜻이 없음을 분명히 하기 위하여 문신을 하고 머리카락을 잘랐다. 이것이 바로 공자가 “백성들은 그를 칭송할 수가 없다”고 말한 까닭이다. 또한 세 번 천하를 사양했다는 삼양(三讓)은 그 사양이 겉치레가 아니라 진심임을 나타내는 표현이다.

양녕대군과 지덕사

|

| 서울 상도동 지덕사에 있는 양녕대군 이제의 묘. 사진=조선DB |

이 이야기는 우리 역사와도 무관치 않다. 조선 태종 때 세자 이제(李禔)를 강봉(降封)하여 양녕대군(讓寧大君)으로 삼았다. 그 이전까지 세자는 군호(君號)가 없었고 두 동생만이 효령(孝寧)과 충녕(忠寧)이라는 군호가 있었다. 충·효에 이어, 《논어》에 정통했던 태종은 바로 이 이야기에서 양(讓) 한 글자를 가져왔다. 태백과 같은 마음으로 살아가며 다시는 왕위를 엿보아서는 안 된다는 징계를 담은 일종의 봉인이었다. 그리고 숙종 때 양녕대군 사당을 짓고 이름을 지덕사(至德祠)라고 하였다. 영조는 1757년(영조 33년) 지덕사에 제사를 지낼 것을 명하고서 이렇게 말한다.

“양녕대군은 우리 동방의 태백으로 지덕이라는 이름을 얻었다.”

사마천이 〈오태백 세가〉를 첫머리에 둔 까닭을 충분히 이해했으리라 믿는다.

〈세가〉의 파격 1: 〈관채(管蔡) 세가〉

〈오태백 세가〉에서 〈정(鄭) 세가〉까지 12편은 대체로 주나라 초창기에 봉해진 제후들의 세가이다. 이어지는 〈제태공(齊太公) 세가〉 〈노주공(魯周公) 세가〉 〈연소공(燕召公) 세가〉는 모두 무왕을 크게 돕고 또 어린 성왕(成王)을 보필한 공로가 있는 사람들의 나라이다. 그런데 그다음에 주공에 맞서 반란을 일으킨 주공의 형제 관숙(管叔)과 채숙(蔡叔)을 다룬 〈관채(管蔡) 세가〉를 둔 것은 누가 보아도 파격이다. 〈관채 세가〉 속으로 들어가 보자.

〈무왕과 어머니가 같은 형제는 10명이었다. 어머니는 태사(太姒)이며 문왕 정비(正妃)이다. 그 맏아들은 백읍고(伯邑考)이고 그다음은 무왕 발(發), 그다음은 관숙(管叔) 선(鮮), 그다음은 주공(周公) 단(旦), 그다음은 채숙(蔡叔) 도(度), 그다음은 조숙(曹叔) 진탁(振鐸), 그다음은 성숙(成叔) 무(武), 그다음은 곽숙(霍叔) 처(處), 그다음은 강숙(康叔) 봉(封), 그다음은 염계(冉季) 재(載)로 염계 재가 막내였다.

같은 어머니에게서 태어난 형제 10명 가운데 오로지 발(發)과 단(旦)만이 뛰어나서[賢] 좌우에서 문왕을 보필하였기에 그래서 문왕은 백읍고를 버리고 발을 태자로 삼았다. 문왕이 붕(崩)하자 발이 세워지니 이 사람이 무왕이다. 백읍고는 이미 그에 앞서 졸(卒)했다.

무왕이 이미 은(殷)나라 주왕을 꺾고 천하를 평정하자 공신과 곤제(昆弟·형제)들을 (제후에) 봉했다. 이에 동생 선을 관(管)에, 동생 도를 채(蔡)에 봉했다. 두 사람은 주왕 아들 무경 녹보(武庚祿父)를 도와 은나라 유민을 다스렸다. 동생 단을 노(魯)나라에 봉하고서 주나라 재상으로 삼으니 이 사람이 주공이다. 동생 진탁은 조(曹)나라, 동생 무는 성(成)나라, 동생 거는 곽(霍)나라에 봉해 주었다. 강숙 봉과 염계 재는 둘 다 어려서 아직 봉해질 수 없었다.

무왕이 이미 붕하고 나서 성왕은 나이가 어려 주공 단이 왕실을 전적으로 주관했다. 관숙과 채숙은 주공이 성왕에게 불리한 짓을 할 것이라고 의심하여 마침내 무경을 끼고서 난을 일으켰다. 주공 단은 성왕의 명을 받들어 정벌에 나서, 무경을 주살(誅殺)하고 관숙을 죽이고 채숙은 수레 10승(乘)과 추종하는 무리 70명만 주어 딴 지방으로 내쫓았다.〉

한마디로 주나라에 반역한 자들이 바로 관숙·채숙이다. 그런데 사마천은 왜?

그는 변화에 통달한[通變] 역사가이다. 그 비밀이 〈관채 세가〉에 들어 있다.

〈채숙 도는 이미 멀리 옮겨졌다가 죽었다. 그 아들은 호(胡)인데 호는 마침내 행실을 고쳐 다움을 닦으며 선하게 행동했다. 주공이 그 이야기를 듣고서 호를 천거해 노나라 경사(卿士)로 삼으니 노나라가 잘 다스려졌다. 이에 주공은 성왕에게 호를 천거해 다시 호를 채 땅에 봉하여 채숙의 제사를 받들게 하니 이 사람이 채중(蔡仲)이다.〉

이를 장다커는 《사마천 평전》에서 “관숙과 채숙은 비록 모반하였지만 나중에 채중이 회개하여 다시 제후에 봉해졌으므로 사마천은 〈관채 세가〉를 세워서 선을 권장하였다”고 말했다. 권선징악(勸善懲惡)의 정신에 입각해 채중의 행실을 높이 평가하기 위하여 〈관채 세가〉를 두었다는 말이다. 이는 한(漢)나라 초기의 제후 오왕(吳王) 유비(劉濞), 회남왕(淮南王) 유장(劉長) 등이 모반을 이유로 제후임에도 〈열전(列傳)〉에 포함된 것과 대비를 이룬다.

〈세가〉의 파격 2: 〈송미자(宋微子) 세가〉

|

| 미자 |

〈미자는 떠나갔고, 기자(箕子)는 종이 되고, 비간(比干)은 간언하다가 죽었다. 공자가 말했다.

“은나라에는 어진 사람 세 명이 있었다.”〉

기자나 비간은 그렇다 치고, 미자는 그냥 어지러운 은나라(상나라)를 떠났을 뿐인데 왜 공자는 그를 삼인(三仁)에 포함시킨 것일까? 〈송미자 세가〉에 그 답이 있다.

〈미자는 주왕(紂王)은 끝내 간언만으로는 안 되겠다고 여기고 죽으려 하다가, 떠나려고 마음을 먹은 뒤에는 능히 스스로 결정을 할 수가 없어 마침내 태사(太師·기자)와 소사(少師·비간)에게 가서 물었다. 이에 태사가 말했다.

“왕자시여! 하늘이 엄중한 재앙을 내려 은나라를 멸망시키려 하는데도 (주왕은) 두려워하지 않을 뿐만 아니라 늙은이의 말도 듣지 않습니다. 지금은 은나라 백성들도 마침내 하늘과 땅에 대한 제사를 모독하고 있습니다. 지금 진실로 나라를 잘 다스려 나라가 제대로 다스려진다면 몸이 죽어도 여한이 없을 것입니다. 하지만 죽어도 끝내 다스려질 수 없다면 떠나는 것이 낫습니다.”

(미자는) 드디어 떠나갔다.

주나라 무왕이 주왕을 쳐서 은나라를 물리치자[克殷=翦商] 미자는 마침내 제기(祭器)를 들고 군문(軍門)으로 나아가 웃통을 벗고 등 뒤로 손을 묶고 앞을 올려다보면서[肉袒面縛·이는 항복하는 예이다-譯註] (사람을 시켜) 왼쪽으로는 양(羊)을 끌고 오른쪽으로는 띠풀을 쥐게 하고는 무릎으로 기어 무왕 앞으로 나아가 아뢰었다. 이에 무왕은 마침내 미자를 풀어 주고 그의 지위를 예전대로 회복시켜 주었다.〉

이렇게 해서 미자로 인해 송나라 제사는 이어질 수 있었다.

〈세가〉의 파격 3: 〈공자(孔子) 세가〉

|

| 공자는 당나라 현종에 의해 ‘문선왕’으로 추존되었다. |

〈공자가 말했다.

“봉황새가 오지도 않고 황하(黃河)에서 그림도 나오지 않으니 나는 끝났도다!”〉

아무리 문덕을 닦아도 이런 상서로움이 함께하지 않으면 천명(天命)을 받을 수는 없다고 믿었던 공자는 나이가 들어 마침내 임금의 꿈을 접으면서 이렇게 한탄한 것이다. 보다 결정적인 발언은 자장(子張)편에 나온다. 제자 자공(子貢)의 말이다.

“스승께서 나라를 얻으셨다면 이른바 ‘세우면 이에 서고, 인도하면 이에 따르며, 편안하게 해주면 이에 따라오고, 고무시키면 이에 응하여 흥기했을 것이다.”

임금이 될 만한 자질과 덕을 갖추었지만 그 지위를 얻지 못한 사람을 소왕(素王)이라고 했다. 공자가 전형적인 소왕이었다. 이런 점을 감안해 사마천은 공자를 〈열전〉이 아닌 〈세가〉에 올려놓았다. 실(實)보다는 명(名)을 따른 것이다. 당나라 사람 장수절(張守節)은 이렇게 주를 달았다.

〈공자에게는 후(侯)나 백(伯)의 지위가 없었지만 세가라고 칭한 것은 태사공(太史公·사마천)이 볼 때 공자가 벼슬 없는 선비인 포의(布衣)로 10여 세대를 전해 내려왔지만 배우는 자들이 그를 종주(宗主)로 삼고 천자나 왕후(王侯)로부터 중국(中國)에서 육예(六藝)를 말하는 자들도 부자(夫子·공자)를 종주로 삼으니 지극히 빼어난 이[至聖]라고 이를 만하기에 그래서 세가라고 한 것이다.〉

사마천의 이 같은 기림[譽]이 있었기에 마침내 공자는 당나라 현종(玄宗)에 의해 문선왕(文宣王)에 추존된다. 문(文)을 널리 퍼트렸다는 뜻의 시호이다.

이른바 공자의 출생과 관련해 야합설(野合說)이 나오는 것도 바로 이 〈공자 세가〉이다.

〈흘(紇)은 안씨(顔氏)의 딸과 야합(野合)해 공자를 낳았다.〉

다음은 상갓집 개 이야기이다.

〈공자가 정(鄭)나라에 갔다가 제자들과 서로를 놓쳐 공자 홀로 성곽 동문(東門)에 서있었다. 정나라 사람 중에 누군가가 자공에게 말했다.

“동문에 어떤 사람이 있는데 이마는 요(堯)임금과 비슷하고 목은 고요(皐陶)와 닮았고 어깨는 자산(子産)과 닮았습니다. 그런데 허리 아래는 우왕(禹王)보다 세 치 정도 짧고 풀 죽은 모습[纍纍]이 마치 상갓집 개(註-【집해(集解)】 왕숙(王肅)이 말했다. “상갓집 개란 주인이 너무 슬퍼하느라 먹을 것을 챙겨 주지 않는다. 그래서 풀이 죽어 뜻을 잃었다. 공자는 난세에 태어나 도리를 실행하지 못했다. 그래서 풀이 죽어 뜻을 얻지 못한 모습이다”)와 같았습니다!”

자공이 공자에게 있는 그대로 일러 주었다. 공자는 흔연하게 웃으며 말했다.

“그가 말한 모습은 그렇지 않지만 상갓집 개와 비슷하다고 한 말은 맞도다! 맞도다!”〉

〈세가〉의 파격 4: 〈진섭(陳涉) 세가〉

|

| 진승·오광의 난은 진나라 멸망의 단초가 되었다. |

이에 대해 우리는 동시에 답할 수 있다. 사마천은 실제 역사의 흐름에 미친 영향을 중시한 것이다. 이때는 명보다 실을 중시한 것이다. 초왕은 별다른 기여를 하지 못한 반면에 진섭은 진(秦)나라를 무너트리고 단기간에 한나라가 탄생하는 데 결정적 역할을 한 것으로 판단한 것이다. 사마정의 말이다.

“진승은 세워진 지 여러 달 만에 죽었고 후손도 없는데 계가(세가)라고 칭한 것은 그가 남겨 둔 왕후장상(王侯將相)들이 진나라를 멸망시켰기 때문이다.”

진승이 처음 봉기하던 두 장면은 너무도 유명하다. 진 시황제(始皇帝)가 죽은 뒤에 진 이세(二世) 원년(기원전 209년) 7월 진섭은 어양(漁陽)으로 수(戍)자리를 가게 되며 둔장(屯長)이 되었다. 기현(蘄縣) 대택향(大澤鄕)에 왔을 때 폭우를 만나 정해진 기한까지 도착할 수 없을 것이 분명해져 참수형을 당하게 되자 동료 오광(吳廣)과 함께 수졸(戍卒) 900명을 유인해 반란을 일으켜 지휘자를 살해하고 스스로 장군이 되었다. 진나라의 학정(虐政)에 시달리던 여러 군현(郡縣)들이 모두 호응했다. 진(陳) 땅에 주둔하면서 왕을 칭하고 장초(張楚)라 불렀다.

첫째 장면.

〈진섭은 어릴 때부터 일찍이 사람들과 함께 품팔이 농사를 하며 지냈다. 일을 마치면[輟=止] 밭 가운데 언덕[壟]에 올라가 아주 길게 한탄을 하며 (주변 사람들에게) 말했다.

“만일 우리가 부귀해지더라도 서로 잊지 맙시다!”

같은 품팔이꾼들은 웃으면서 답했다.

“우리야 품팔이 농사꾼일 뿐인데 어찌 부귀해진단 말인가?”

진섭은 크게 탄식하며 말했다.

“아! 제비나 참새 따위가 어찌 큰 기러기나 고니의 뜻을 알겠는가!〉

둘째 장면.

〈진승은 오광을 도와 위(尉) 두 사람을 아울러 죽였다. 따르던 무리들을 불러 영을 내려 말했다.

“공(公) 등은 비를 만나 모두 이미 정해진 기한에 이를 수가 없게 됐으니 마땅히 참형을 당할 것이다. 설사 참형을 당하지 않게 된다 하더라도 수자리 병사로 있다 보면 분명 10명 중에 6, 7명은 죽게 될 것이다. 어쨌거나 (우리를 따를 경우에게) 사나이[壯士]로서 죽지 않으면 그것으로 그만이고 죽더라도 큰 이름을 남기게 될 것이다. 왕후와 장상의 씨가 어찌 따로 있단 말인가?”〉

진섭은 얼마 뒤에 군대를 보내 조위(趙魏)의 땅을 차지하고 주문(周文)에게 주력군을 이끌고 서쪽으로 진(秦)나라를 공격하게 했다. 병사는 점점 늘어나 수십만에 이르렀다. 나중에 주문이 패하고 진나라의 장군 장한(章邯)이 진(陳)을 포위하자 성보(城父)로 퇴각했다가 어자(御者) 장고(莊賈)에게 살해당했다. 왕으로 있은 기간은 모두 6개월 정도였다.

그는 진나라 입장에서 보면 반란군 수괴이겠지만 사마천은 한(漢)나라 입장에 서있다. 그래서 진섭을 〈세가〉로 높인 사마천의 정신은 항우를 〈열전〉이 아니라 〈본기〉로 높인 것과 닿아 있다. 장다커의 평이 정확하다.

“사마천은 진나라를 멸망시킨 공은 첫째 진섭이 난을 일으킨 데로 돌렸고, 둘째 항우가 이어받아 진나라 군사를 쳐서 패배시킨 데로 돌렸다. 이 역사 과정의 실제 상황을 기록하기 위하여 사마천은 진섭을 위하여 〈세가〉를 세워 주었고 항우를 위하여 〈본기〉를 세워 주었다.”

마치 〈오태백 세가〉를 〈세가〉 첫머리에 배치한 것과도 역사 서술 정신이 통한다.

〈세가〉의 파격 5: 〈외척(外戚) 세가〉

황제의 후비(后妃)와 외척(外戚)은 그 자체로 세습될 수가 없다. 황제에 의존하기 때문이다. 그런 점에서 외척과 세가라는 말은 어울리지 않는다. 그런데 왜 사마천은 외척을 〈열전〉이 아니라 〈세가〉에 포함시킨 것일까?

이는 〈여태후(呂太后) 본기〉를 지으면서도 〈효혜제(孝惠帝) 본기〉를 빼버린 것과도 연결된다. 즉 명보다 실을 중시한 것이다. 즉 후비가 정치에 미친 영향이 있었기에 그 빛과 그림자를 그대로 기록하기 위함이라 할 수 있다.

먼저 사마정의 말이다.

“외척이란 후비를 말한다. 후족(后族) 또한 대대로 봉작(封爵)을 받았기 때문이다. 《한서(漢書)》는 그것을 〈열전〉 중에 편입시켰다.”

반고(班固)는 명을 따랐고 사마천은 실을 따랐다.

마지막으로 사마천은 초기 공신 소하(蕭何)·장량(張良)·진평(陳平)·주발(周勃)은 봉후(封侯)이기는 해도 제후국의 지위에 있지 않았지만 이들 모두 〈열전〉이 아니라 〈세가〉에 포함시켰다. 반면에 조왕(趙王) 장이(張耳)와 장사왕(長沙王) 오예(吳芮)는 제후로 봉해지고 왕으로 불리며 몇 대를 이어 작위를 전했지만 〈세가〉가 아닌 〈열전〉에 포함시켰다. 이 또한 실을 따른 것이다.

이처럼 우리는 〈세가〉에 포함된 까닭과 빠진 까닭을 살피는 것만으로도 파닥파닥 살아 숨쉬는 사마천의 직필(直筆) 정신을 생생하게 느껴 볼 수 있다.⊙