⊙ 공자는 요(堯)임금, 사마천은 황제(黃帝)로부터 중국 역사 시작

⊙ 황제의 총명, 전욱의 지사(知事) 등 통해 군주의 바람직한 모습 제시

⊙ 초야에서 발탁되었다는 순임금도 황제의 후손

⊙ 은나라 탕왕은 제 곡의 두 번째 왕비, 주나라 문왕은 제 곡의 첫 번째 왕비의 후손

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사 과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

⊙ 황제의 총명, 전욱의 지사(知事) 등 통해 군주의 바람직한 모습 제시

⊙ 초야에서 발탁되었다는 순임금도 황제의 후손

⊙ 은나라 탕왕은 제 곡의 두 번째 왕비, 주나라 문왕은 제 곡의 첫 번째 왕비의 후손

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사 과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

- 황제

사마천(司馬遷)이 발분(發憤)하여 《사기(史記)》 집필에 뛰어들게 된 실마리는 〈열전(列傳)〉 맨 마지막 권인 태사공자서(太史公自序)에서 찾을 수 있다. 이릉(李陵)의 화를 만나 궁형(宮刑)을 당한 사마천은 자기가 왜 《사기》를 짓기로 최종 결심했는지 다음과 같이 말하고 있다.

〈이에 한숨을 내쉬고 탄식하여 말했다.

“이는 내 죄로다! 이는 내 죄로다! 몸은 망가져 쓸모가 없어졌구나!”

하지만 물러나 깊이 생각한 끝에 이렇게 말했다.

“무릇 《시(詩)》나 《서(書)》가 은미하고 간략한 것[隱約·은약]은 마음속에 있는 생각을 남김없이 다 펼쳐 보이려 했기 때문이다. 옛날에 서백(西伯·주나라 문왕)은 유리(羑里)에 유폐된 상태에서 《주역(周易)》을 풀이했고, 공자는 진(陳)나라와 채나라에서 곤경을 겪을 때 《춘추(春秋)》를 지었으며 굴원(屈原)은 쫓겨나는 신세가 되자 《이소(離騷)》를 지었고, 좌구명(左丘明)은 실명을 하고서 《국어(國語)》를 썼다. 손빈(孫臏)은 발이 잘리는 형벌을 당하고도 《병법(兵法)》을 남겼고 여불위(呂不韋)는 촉(蜀)으로 좌천되었지만 세상에 《여람(呂覽·여씨춘추)》을 남겼고 한비(韓非)는 진나라에 갇힌 신세에도 〈세난(說難)〉과 〈고분(孤憤)〉편을 저술했다. 《시경(詩經)》 300편도 대개 뛰어난 이나 빼어난 이들이 발분(發憤)하여 지은 것이다. 이 사람들은 모두 마음속에 그 무엇이 맺혀 있었지만 그것을 발산할 길이 없었기 때문에 지난 일을 서술하여 후세 사람들이 앞으로 다가올 일을 미리 생각해 볼 수 있게 한 것이다[述往事 思來者].”

드디어 요(堯)임금[陶唐]에서부터 인지[麟止·한나라 무제가 기린을 얻어 발 모양을 주조한 것을 말한다. 인지(麟趾)의 다른 표현이다]에 이르기까지를 조술했는데 황제(黃帝)로부터 시작했다.〉

여기서 사마천은 역사를 쓰는 본령이 “지난 일을 서술하여 후세 사람들이 앞으로 다가올 일을 미리 생각해 볼 수 있게” 하는 것임을 밝히고 있다. 이어 요임금에서 시작하여 기린이 잡힌 데까지 이르렀다고 말한다. 이는 마치 “노나라 은공에서 시작하여 노나라 애공 때 기린을 잡은 해에서 끝낸” 공자의 《춘추》를 떠올리기에 충분하다.

이것만 놓고 보면 공자와 마찬가지로 중국 역사의 기원을 요임금에서 찾고 있는 것 같다. 그러나 다시 사마천은 이렇게 말한다.

태사공(太史公)이 말한다.

“나는 황제(黃帝)로부터 역사를 서술하여 태초(太初·한나라 무제 연호) 연간에 이르러 마치니 130편이다.”

이 모순되어 보이는 역사 기점에 대한 언급은 어떻게 이해해야 할까? 간단하다. 사마천은 아버지 사마담으로부터 역사를 저술하라는 당부를 받았을 때 아버지의 생각을 이어받아 공자가 설정해 놓은 요임금에서 출발하려 했을 것이다. 그런데 왜 훨씬 거슬러 올라가 “황제로부터 역사를 서술”한 것일까? 그것도 아버지의 뜻을 어겨가면서 말이다.

동중서의 대일통(大一統) 사상을 받아들이다

이 질문은 역사가가 처한 시대 상황과 무관치 않다. 자기가 살고 있는 시대를 어떻게 보느냐가 역사를 쓰는 기본 태도를 결정한다는 말이다.

우리의 역사를 예로 들어 살펴보자. 조선 세종이 기전체(紀傳體) 《고려사》를 쓴 깊은 생각은 무엇이었을까? 그것은 고려라는 나라를 역사적으로 봉인(封印)하는 작업이었다. 더 이상 조선의 백성들이 고려를 그리워하는 일을 원천적으로 차단하려 한 것이었다.

만일 사마천이 한(漢)나라 고조(高祖) 유방(劉邦) 때에 살았거나 말기 왕망(王莽) 때에 살았다면 지금과 같은 방식으로 《사기》를 썼을까? 전혀 달랐을 것이다. 유방 때였다면 한나라에 대한 자부심이 아직 크지 않았을 것이고, 왕망 때였다면 한나라의 망국 흐름이 반영되어 이전 시대를 쓸 때에도 이런 점들이 반영되지 않을 수 없다.

사마천은 한나라 무제로부터 궁형(宮刑)이라는 치욕을 당했지만 무제를 원망하지 않았다. 발분이라는 말이 보여주듯이 원망을 넘어서서 자기 시대를 보았을 것이다. 지나친 정벌이나 원정으로 후반기에는 국력이 쇠퇴했지만 적어도 사마천이 한창 활동할 때 한나라는 최고 전성기를 달리고 있었다.

무제는 즉위 초부터 유가(儒家)를 적극 수용했다. 특히 동중서(董仲舒)의 대책을 써서 백가(白家)를 축출하고 유학을 국가 이념으로 삼았다. 바로 이 동중서로부터 사마천은 직접적인 영향을 받았다. 장다커는 《사마천 평전》(연암서가)에서 그 영향받은 바를 다음과 같이 세 가지로 정리한다.

첫째, (동중서가 신봉했던) 공양가(公羊家)는 탕(湯)과 무(武)의 혁명을 숭양(崇讓)하고 도(道)가 있는 자가 무도(無道)한 자를 칠 것을 주장하여 《사기》의 폭정에 반대하는 사상의 기초가 되었다.

둘째, 공양가의 존왕양이(尊王攘夷)는 대일통(大一統) 사상을 주장하여 《사기》를 관통하는 주요 관념이 되었다.

셋째, 공양가의 숭양과 상치(尙恥)의 뜻은 《사기》의 역사 인물을 평가하는 도덕 표준이다.

‘숭양’이란 겸양하는 자를 높이 평가했다는 말이고 ‘상치’란 염치(廉恥)를 아는 자를 높이 평가했다는 말인데 모두 공자가 중시했던 것들이다. 이런 점에서 사마천은 뼛속까지 유자(儒者)였다.

여기서 중요한 것은 동중서의 대일통 사상을 사마천이 받아들였다는 사실이다. 이것을 역사적으로 뒷받침하는 일을 자신의 큰 과업으로 삼았다는 말이다.

공자가 정해놓은 중국사의 기원

공자를 따라 고대 중국 역사를 정리하면 이렇게 된다. 요임금을 도당(陶唐)이라고 하는 것은 도당씨의 우두머리였기 때문이다. 요임금은 순(舜)이라고 하는 효심이 컸던 농사꾼에게 제위(帝位)를 물려주었고 우순(虞舜)으로 불리는 순임금은 다시 치수에 큰 공을 세운 우(禹)에게 물려주었다. 하우(夏禹)로 불리는 우왕으로부터 비로소 하은주(夏殷周)라는 삼대(三代)가 시작되었다.

이 짧은 구도 안에는 왕위에 오르는 세 가지 길이 고스란히 담겨 있다. 첫째는 요임금처럼 세습하는 것이고, 둘째는 순임금처럼 효도라고 하는 덕(德)으로 선양(禪讓)을 받는 것이며, 셋째는 우왕처럼 치수라는 공(功)으로 선양을 받는 것이다. 묘호(廟號)에서 조(祖)는 공, 종(宗)은 덕을 잣대로 삼는 것도 여기서 비롯됐다 할 것이다.

그런데 사마천은 여기서 계통의 불확실성을 보았다. 요-순-하-은-주의 연결고리가 없다고 본 것이다. 역사에서 대일통을 정립하는 것을 《사기》의 첫 번째 과제이자 가장 중요한 목표로 삼은 것이다.

물론 이런 시도에 대해 훗날 송나라 사학자 구양수(歐陽修·1007~ 1072년)는 〈제왕세차도서(帝王世次圖序)〉라는 글에서 “사마천이 공자가 《서경》에서 당우(唐虞·요임금과 순임금)까지로 한정한 것을 뛰어넘어 위로 황제 이래로 이야기한 것은 역량을 헤아리지 않고 자기가 뛰어나다는 것에만 힘을 쓴 것으로 잃은 것이 많을 것이다”라고 비판했다. 일리가 없지는 않지만 사마천이 자기가 살던 시대를 어떻게 느끼며 수용했는지를 감안한다면 조금은 지나친 비판으로 보이기도 한다.

구양수와 정반대로 《사기》 주석자로 유명한 당나라 학자 사마정(司馬貞·679~732년)은 별도로 〈삼황본기(三皇本紀)〉를 지어 《사기》 〈본기〉의 기원을 삼황이라 일컫는 복희(伏羲), 여와(女媧), 신농(神農)까지 끌어올리려 하였다.

사마천의 ‘기원 소급 프로젝트’

왜 사마천은 하필 황제를 〈본기〉의 첫머리로 삼았을까?

이 질문에 대한 답은 바로 대일통에 있다. 적어도 요, 순, 우왕(하), 탕왕(은), 문왕(주)이 위로 거슬러 올라가서 처음으로 다 만나게 되는 지점, 이것이 확정된다면 사마정이 상상한 것과 달리 복희나 여와, 신농까지 올라갈 필요가 없었다. 이런 이유로 사마천이 주목하게 된 인물이 황제였다. 황제는 공자가 보더라도 신화의 인물에 가까웠기 때문에 역사의 공간에서 언급하지 않았다.

사마천의 이 같은 ‘기원 소급 프로젝트’가 성공하려면 어느 정도라도 신뢰할 만한 문서상 근거가 있어야 했다. 〈오제본기〉 끝에 있는 사마천의 말을 나눠서 살펴보자.

“배우는 자들이 오제(五帝)를 많이 언급하는 것은 아주 오래됐다[尙矣]. 그러나 《상서(서경)》만 홀로 요(堯) 이래를 싣고 있고 백가가 황제를 말한 것을 보면 그 문장에 품격이나 가르침이 없어 점잖은 선비라면 그것을 쉽게 언급하지 못했고 유학을 공부한 사람들 사이에서도 서로 전수하지 않곤 했다.”

여기서 사마천이 끌어들인 문서는 《대대례(大戴禮)》에 있는 〈재여문오제덕(宰予問五帝德)〉과 《공자가어(孔子家語)》에 있는 〈제혜성(帝繫姓)〉이다. 사마천의 말대로 이 두 글은 제대로 유학을 공부한 사람들은 위서(僞書)로 보는 것이 일반적이었다. 〈재여문오제덕〉은 공자 제자 재여가 공자에게 오제의 덕을 물었다는 것이다. 오제라 하면 황제, 전욱(顓頊), 제곡(帝嚳) 그리고 요임금과 순임금을 가리킨다. 〈제혜성〉은 제목으로 보아 성씨로 여러 제(帝)의 계통을 정리한 글로 보인다. 그런데 사마천 자신의 말대로 “유학을 공부한 사람들 사이에서도 서로 전수하지 않곤 했다”. 둘 다 정경(正經)이 아니어서 한나라 때 유자들은 성인(聖人·공자)의 말씀이 아닌 것으로 간주했기 때문에 대부분 전하지도 배우지도 않았던 것이다.

사마천의 현지답사

이에 사마천은 현지답사와 구술 전수를 통해 이 약점을 보완한다.

“나는 일찍이 서쪽으로 가서 공동(空桐)에 이르렀고 북쪽으로는 탁록(涿鹿)을 지나갔으며 동쪽으로는 바다까지 차근차근 나아갔고 남쪽으로는 장강과 회수(淮水)를 건넜는데 (가는 곳마다) 장로(長老)들이 모두 각각 흔히들 칭송하는 황제, 요, 순과 관련된 곳에 가서 보면 풍속과 교화가 참으로 (다른 곳들과는) 다른 데다가 전반적으로 보면 고문(古文)에서 벗어나지 않고 이에 가까웠다.”

공동산은 광성자(廣成子)에게 도리를 물었던 곳이라는 전설을 갖고 있었다. 탁록은 황제와 요, 순이 도읍했던 곳으로 전해지고 있었다. 여기서 고문이란 곧 〈재여문오제덕〉과 〈제혜성〉 두 글이다. 이런 탐문 작업은 종종 사마천이 역사 기록을 보충하기 위해 활용했던 방법이기도 하다.

마지막으로 문서비평을 통해 사마천은 자기 입론(立論)을 정당화한다.

“내가 《춘추》와 《국어》를 살펴보니 그것이 〈오제덕(五帝德)〉과 〈제혜성〉을 처음으로 드러내어 밝힌 점이 분명했건만 돌이켜보건대 단지 깊이 파고들지 않았을 뿐이지 그것이 드러낸 견해는 하나같이 허황하지 않았다.

《서경》에는 오래전부터 빠진 부분들이 있는데 그 누락된 부분은 마침내 종종 다른 글에서 발견되곤 했다. 배우기를 좋아하고 깊이 사색해 마음으로 그 뜻을 아는 사람이 아니라 얕게 보고 적게 들은 사람에게 이런 말을 한다는 것은 참으로 어렵다. 나는 아울러 차례를 논해 그 말들 중에서도 심히 사리에 합당한 것들을 골랐고 그래서 (오제에 관한 이야기를) 드러내어 〈본기〉의 첫머리로 삼았다.”

다시 앞서 두 글로 돌아간다. “마침내 종종 다른 글에서 발견되곤 했다”는 것은 곧 〈제덕(帝德)〉과 〈제혜(帝繫)〉 등의 설을 가리킨다. 이제 그가 그려내는 황제를 만나보자.

황제는 어떤 인물인가

〈오제본기〉 속으로 들어가 보자.

“황제는 소전(少典)의 아들로 성(姓·혈통)은 공손(公孫)이고 이름은 헌원(軒轅)이라고 했다. 어릴 때 벌써 매우 지혜로웠고 좀 더 커서는 도탑고 명민했으며 어른이 되어서는 귀 밝고 눈 밝았다[聰明].”

여기서 주목해야 할 부분은 “귀 밝고 눈 밝았다[聰明]”는 말이다. 지금은 총명(聰明)이라고 하면 어린아이가 똑똑하다는 표현 정도로 쓰고 있지만 고대 중국에서는 제왕의 필수 덕목이 바로 이 총명이었다. 여기에 굳셈[剛]이 더해지면 바로 강명(剛明)이라는 군주의 최고 덕목이 탄생하게 된다.

“신농씨(神農氏)의 세상이 쇠퇴하자 여러 후[諸侯]가 서로 침략해 죽이고 백성들을 못 살게 굴었지만 그런데도 신농씨는 이들을 능히 정벌할 수가 없었다. 이에 헌원은 마침내 창과 방패의 사용법을 익혀 이로써 공물을 바치지 않는 후들을 정벌하니 여러 후가 모두 와서 빈객으로서 복종했다. 그런데 치우(蚩尤)는 (후들 중에서) 가장 사나워 도저히 정벌할 수가 없었다.”

마치 춘추전국시대를 연상시키는 상황이 도래한 것이다. 이에 춘추 오패(五霸)처럼 헌원과 치우는 패자(霸者) 자리를 두고 다투는 형국이 되었다. 물론 신농씨도 쇠퇴한 주나라 왕실처럼 남아 있었다. 이때 헌원, 즉 황제는 제(齊)나라 환공이 관중(管仲)의 도움을 받아 실행했던 것과 같은 부국강병책을 펼친다.

“염제(炎帝·신농씨)가 제후들을 침범해 능멸하려 하자 제후들은 모두 헌원에게 귀의했다. 헌원은 마침내 다움을 닦고[修德] 군대를 정비한[振=整] 다음에 다섯 가지 기운[五行]을 다스리고 다섯 가지 곡식을 심고 만백성을 어루만지고 사방을 헤아렸으며 웅(熊·작은 곰), 비(羆·큰 곰), 비(貔), 휴(貅), 추(貙), 호랑이를 가르쳤다. 이런 후에 판천(阪泉) 들판에서 염제와 싸웠다. 세 차례 싸운 다음에야 그 뜻을 얻었다.”

신화적 글쓰기를 읽을 때는 조심해야 한다. 일부 주석가들은 실제로 각종 맹수들을 훈련시켜 전투에 활용했다고 보는데 신빙성이 떨어진다. 장수절(張守節·682~760년경)의 주석이 실상을 보여준다.

“사졸들에게 전투 훈련을 시키면서 맹수의 이름을 갖고서 그 부대의 이름으로 삼아 적에게 위엄을 보이려는 것을 말한다.”

이처럼 부국강병(富國强兵)을 통해 신농씨를 물리쳤고 남은 것은 치우였다.

“치우가 난을 일으켜 제(帝·황제)의 명을 따르지 않았다. 이에 황제는 마침내 제후들에게서 군사를 징발해 탁록 들판에서 치우와 싸워 드디어 치우를 붙잡아 죽였다. 이렇게 되자 제후들이 모두 헌원을 높여 천자(天子)로 삼고 신농씨를 대신하게 하였다.”

사마천이 직접 찾아갔다는 그 탁록이다. 이다음에는 본격적으로 정벌에 나서고 백성들을 안정시키려 애쓰는 황제의 활약을 열거하고 있는데 그것은 우리의 관심사가 아니다. 사마천의 핵심 관심사는 이제부터다.

총명과 지사

사마천은 바로 다음에 이어지는 이야기를 하려고 황제까지로 거슬러 올라갔던 것이다.

“황제는 헌원 언덕에 살면서 서릉(西陵)의 딸을 아내로 맞았는데 이 사람이 누조(嫘祖)다. 누조는 황제의 정비(正妃)이며 두 아들을 낳았는데 그 뒤에 모두 천하를 소유했으니[有天下] 그 첫째가 현효(玄囂)인데 이 사람이 청양(靑陽)으로 청양은 강수(江水)에 내려가 살았다. 그 둘째가 창의(昌意)인데 약수(若水)에 내려가 살았다.”

여기서 유천하(有天下)란 천하를 소유한다는 말로 천자가 되었다는 뜻이다. 참고로 유국(有國)은 봉국을 소유한다는 말로 제후가 되었다는 뜻이고 유가(有家)는 집안을 소유한다는 말로 경대부(卿大夫)가 되었다는 뜻이다.

“창의는 창복(昌僕)이라는 촉산씨(蜀山氏) 딸을 아내로 맞아 고양(高陽)을 낳았는데 고양에게는 빼어난 다움[聖德]이 있었다. 황제가 붕(崩)하자 교산(橋山)에 장사 지냈다. 그의 손자이자 창의의 아들 고양이 세워졌으니 이 사람이 제(帝) 전욱이다.”

이제 오제(五帝)의 두 번째 제 전욱에 이르렀다.

“제 전욱 고양은 차분하고 속이 깊어 지모가 있었고 두루 통달해 일(하는 이치)을 알았다[知事].”

황제에 대해 총명을 말했다면 전욱에 대해서는 지사(知事)를 말하고 있다. 이는 일의 이치를 안다[知禮]는 말과 통하며 지인(知人)과 더불어 제왕이 바른 통치를 행하려면 반드시 체화해야 할 두 가지 덕목이다. 여기서도 그의 활약상은 생략한다.

“전욱이 붕하자 현효의 손자 고신(高辛)이 세워졌으니 이 사람이 제 곡(嚳)이다. 고신의 아버지는 교극(蟜極)인데 교극의 아버지가 현효, 현효의 아버지가 황제다. 현효로부터 교극에 이르기까지는 모두 재위(在位)하지 못하다가 고신에 이르러 제위(帝位)에 나아갔다.”

황제에서 요임금에 이르는 계보를 완성하다

즉 사마천이 정리한 족보에 따르면 제 곡은 황제의 증손자인 셈이다. 이 사람이 오제의 세 번째 제이다. 그의 자질에 대한 언급이다.

“이로운 일을 널리 베풀면서도 자기는 챙기지 않았다[不於其身]. 귀 밝아[聰] 먼 곳의 일까지 알았고[知遠] 눈 밝아[明] 은미(隱微)한 일까지 잘 살폈다[察微]. 하늘의 뜻에 고분고분했고 백성들의 시급함이 뭔지를 알았다. 어질면서도 위엄이 있었고 은혜를 베풀면서도 믿음이 있었으며 몸을 닦아 천하를 복종시켰다.”

황제 때와 마찬가지로 ‘귀 밝고 눈 밝음[聰明]’을 강조하고 있다. 중요한 것은 총(聰)과 명(明)을 나눠 그 뜻을 각각 “먼 곳의 일까지 알았고” “은미(隱微)한 일까지 잘 살폈다”라고 정의하고 있다는 것이다. 아쉽게도 국내 번역본만 읽어서는 이처럼 중요한 제왕의 자질과 덕목에 관한 언급을 소홀히 여겨 놓치기 쉽다. 조심해야 한다.

그리고 제 곡은 정사를 행하면서 “이미 적중한 도리를 잡아 쥐어[執中]”라고 말한다. 진실로 그 적중한 도리를 잡아 쥐라는 윤집궐중(允執厥中)이라는 말은 요임금이 순임금에게, 순임금이 우왕에게 제왕의 심술(心術)로 전해주기 이전부터 강조되었던 것임을 확인하게 된다.

“제 곡은 진봉씨(陳鋒氏) 딸을 아내로 맞아 방훈(放勛)을 낳았다. 추지씨(娵訾氏)의 딸을 아내로 맞아 지(摯)를 낳았다. 제 곡이 붕하자 지가 뒤를 이어 세워졌다. 제 지는 세워지고 나서 제대로 잘하지 못했고 (지가 붕하자) 동생 방훈이 세워졌는데 이 사람이 제 요(堯)이다.”

이로써 황제에서 요임금에 이르는 계보는 사실 여부를 떠나 완성되었다. 남은 것은 순임금과 우왕이다.

순임금과 우왕

사마천은 이렇게 쓰고 있다.

“우순(虞舜)이란 이름이 중화(重華)이다. 중화의 아버지는 고수(瞽叟)이고 고수의 아버지는 교우(橋牛)이며 교우의 아버지는 구망(句望)이고 구망의 아버지는 경강(敬康)이고 경강의 아버지는 궁선(窮蟬)이고 궁선의 아버지는 제 전욱이고 전욱의 아버지는 창의이다. 따라서 순에 이르기까지 7세(世)이다. 궁선으로부터 제 순에 이르기까지는 모두 다 미미해[微] 서인(庶人·평민)이었다.”

역산(歷山)이라는 궁벽진 곳의 농사꾼이었지만 순 또한 거슬러 올라가면 7세(世) 만에 황제에 이르게 된다는 말이다. 순임금도 따라서 선위(禪位)를 받기는 했지만 황제의 후손 범위 안에 있었다.

〈하본기(夏本紀)〉에서 사마천은 우왕의 선조 계보를 이렇게 설명한다.

“하우는 이름이 문명(文命)이다. 우의 아버지는 곤(鯀)이라 하고 곤의 아버지는 제 전욱이고 전욱의 아버지는 창의이며 창의의 아버지는 황제이다. 우는 (그래서) 황제의 현손(玄孫)이자 제 전욱의 손자이다. 우의 증조부 창의와 아버지 곤은 둘 다 제위에 오르지 못했고 남의 신하[人臣]였다.”

은 탕왕과 주 문왕

이번에는 〈은본기(殷本紀)〉에서 말하는 탕왕(湯王)의 뿌리이다.

“은설(殷契)은 어머니가 간적(簡狄)으로 유융씨(有娀氏)의 딸이며 제 곡의 두 번째 비[次妃]이다. (간적 등) 세 사람이 목욕을 갔다가 제비[玄鳥]가 알을 떨어뜨리는 것을 보고 간적은 이를 받아 삼켰는데 이로 인해 잉태해 설을 낳았다.”

이미 설화적 요소가 포함되어 있다. 제 곡의 차비인데 제비 알을 삼켜 잉태했다고 말한다. 제 곡과의 관계가 모호한 것이다.

“설은 장성해서 하나라 우의 치수를 도와 공이 있었다. 상(商) 땅에 봉해주고 자씨(子氏)라는 성을 내려주었다.”

제비 알을 삼켜 잉태했다고 해서 자(子·알)라고 했다는 것이다. 이어 설에서 탕왕까지 족보다.

“설이 졸(卒)하자 아들 소명(昭明)이 세워졌다[立]. 소명이 졸하자 아들 상토(相土)가 세워졌다. 상토가 졸하자 아들 창약(昌若)이 세워졌다. 창약이 졸하자 아들 조어(曹圉)가 세워졌다. 조어가 졸하자 아들 명(冥)이 세워졌다. 명이 졸하자 아들 진(振)이 세워졌다. 진이 졸하자 아들 미(微)가 세워졌다. 미가 졸하자 아들 보정(報丁)이 세워졌다. 보정이 졸하자 아들 보을(報乙)이 세워졌다. 보을이 졸하자 아들 보병(報丙)이 세워졌다. 보병이 졸하자 아들 주임(主壬)이 세워졌다. 주임이 졸하자 아들 주계(主癸)가 세워졌다. 주계가 졸하자 아들 천을(天乙)이 세워졌는데 이 사람이 성탕(成湯)이다.”

이로써 모호한 제 곡을 매개로 하여 은탕 또한 황제 족보에 들어갈 수 있었다. 이제 마지막으로 주나라 문왕(文王)의 계통만 정립하면 요-순-하-은-주 모두 황제 아래에 대일통을 이루게 된다.

“주후직(周后稷)은 이름이 기(弃·棄)이다. 그의 어머니는 유태씨(有邰氏)의 딸로 강원(姜原)이라고 불렀다. 강원은 제 곡의 원비(元妃·정비)이다. 강원이 들판에 나갔다가 거인의 발자국을 보았는데 설렘과 함께 기뻤다. 그것을 밟고 싶어 막상 밟으니 아기를 가진 것처럼 몸 안이 꿈틀거렸다. 달을 다 채워서 아들을 낳았는데 상서롭지 못한 것으로 생각하여 비좁은 골목에다 버렸으나 말이나 소가 지나가면서 모두 피하며 밟지 않았고 아이를 옮겨서 숲 속에 가져다 놓으니 마침 산속에 많은 사람이 모여들어 아이를 옮겨주었으며 이번에는 도랑 가운데 얼음 위에 버렸으나 날짐승들이 날개로 아이를 덮고 깃털로 바닥을 깔아주었다. 강원은 신령스럽게 여겨 드디어 거두어서 잘 키웠다. 애초에 그 아이를 버리려[棄] 했으므로 그걸 갖고서 이름을 기라고 하였다.”

이번에는 거인의 발자국이다. 왜 기는 제 곡의 아들이라고 하지 않은 것일까? 이어 후직 기부터 문왕에 이르는 족보이다.

“기를 태(邰) 땅에 봉해주고 칭호를 후직(后稷)이라고 했으며 별도로 희씨(姬氏) 성(姓)을 내려주었다.”

이렇게 해서 후직 기에서 시작하여 하나라를 지나고 은나라 말기에 문왕이 천하의 3분의 2를 차지하고도 천자의 자리를 노리지 않아 지덕(至德)했다는 명성을 얻게 되고 아들 무왕이 은나라를 무너트리고 주나라를 세우게 된다.

동북공정의 원조

이로써 사마천은 역사 분야 대일통 사업을 마무리지었다. 오늘날 고구려 발해사를 중국에 편입시키려는 동북공정(東北工程) 같은 역사 작업의 원조라 할 수도 있겠다.

《논어(論語)》 팔일(八佾)편에 따르면 공자는 통합적인 의미에서 중국을 제하(諸夏)라고 부르고 있다.

“오랑캐 도리로 임금 자리를 보존하는 것보다는 중국[諸夏] 도리를 쓰다가 (일시적으로) 임금 자리를 보존하지 못하는 것이 낫다.”

제하라는 말에는 하나라를 중국의 원조로 보려는 공자의 생각이 그대로 투영되어 있다. 사마천은 여기에 도전해 황제를 신화에서 역사로 바꾸고 계보학(系譜學)을 만들어내려 했다. 여러분은 공자의 손을 들어주겠는가 사마천의 손을 들어주겠는가? 〈본기〉를 읽을 때 반드시 주목해야 할 독서 포인트라 할 것이다.⊙

〈이에 한숨을 내쉬고 탄식하여 말했다.

“이는 내 죄로다! 이는 내 죄로다! 몸은 망가져 쓸모가 없어졌구나!”

하지만 물러나 깊이 생각한 끝에 이렇게 말했다.

“무릇 《시(詩)》나 《서(書)》가 은미하고 간략한 것[隱約·은약]은 마음속에 있는 생각을 남김없이 다 펼쳐 보이려 했기 때문이다. 옛날에 서백(西伯·주나라 문왕)은 유리(羑里)에 유폐된 상태에서 《주역(周易)》을 풀이했고, 공자는 진(陳)나라와 채나라에서 곤경을 겪을 때 《춘추(春秋)》를 지었으며 굴원(屈原)은 쫓겨나는 신세가 되자 《이소(離騷)》를 지었고, 좌구명(左丘明)은 실명을 하고서 《국어(國語)》를 썼다. 손빈(孫臏)은 발이 잘리는 형벌을 당하고도 《병법(兵法)》을 남겼고 여불위(呂不韋)는 촉(蜀)으로 좌천되었지만 세상에 《여람(呂覽·여씨춘추)》을 남겼고 한비(韓非)는 진나라에 갇힌 신세에도 〈세난(說難)〉과 〈고분(孤憤)〉편을 저술했다. 《시경(詩經)》 300편도 대개 뛰어난 이나 빼어난 이들이 발분(發憤)하여 지은 것이다. 이 사람들은 모두 마음속에 그 무엇이 맺혀 있었지만 그것을 발산할 길이 없었기 때문에 지난 일을 서술하여 후세 사람들이 앞으로 다가올 일을 미리 생각해 볼 수 있게 한 것이다[述往事 思來者].”

드디어 요(堯)임금[陶唐]에서부터 인지[麟止·한나라 무제가 기린을 얻어 발 모양을 주조한 것을 말한다. 인지(麟趾)의 다른 표현이다]에 이르기까지를 조술했는데 황제(黃帝)로부터 시작했다.〉

여기서 사마천은 역사를 쓰는 본령이 “지난 일을 서술하여 후세 사람들이 앞으로 다가올 일을 미리 생각해 볼 수 있게” 하는 것임을 밝히고 있다. 이어 요임금에서 시작하여 기린이 잡힌 데까지 이르렀다고 말한다. 이는 마치 “노나라 은공에서 시작하여 노나라 애공 때 기린을 잡은 해에서 끝낸” 공자의 《춘추》를 떠올리기에 충분하다.

이것만 놓고 보면 공자와 마찬가지로 중국 역사의 기원을 요임금에서 찾고 있는 것 같다. 그러나 다시 사마천은 이렇게 말한다.

태사공(太史公)이 말한다.

“나는 황제(黃帝)로부터 역사를 서술하여 태초(太初·한나라 무제 연호) 연간에 이르러 마치니 130편이다.”

이 모순되어 보이는 역사 기점에 대한 언급은 어떻게 이해해야 할까? 간단하다. 사마천은 아버지 사마담으로부터 역사를 저술하라는 당부를 받았을 때 아버지의 생각을 이어받아 공자가 설정해 놓은 요임금에서 출발하려 했을 것이다. 그런데 왜 훨씬 거슬러 올라가 “황제로부터 역사를 서술”한 것일까? 그것도 아버지의 뜻을 어겨가면서 말이다.

동중서의 대일통(大一統) 사상을 받아들이다

이 질문은 역사가가 처한 시대 상황과 무관치 않다. 자기가 살고 있는 시대를 어떻게 보느냐가 역사를 쓰는 기본 태도를 결정한다는 말이다.

우리의 역사를 예로 들어 살펴보자. 조선 세종이 기전체(紀傳體) 《고려사》를 쓴 깊은 생각은 무엇이었을까? 그것은 고려라는 나라를 역사적으로 봉인(封印)하는 작업이었다. 더 이상 조선의 백성들이 고려를 그리워하는 일을 원천적으로 차단하려 한 것이었다.

만일 사마천이 한(漢)나라 고조(高祖) 유방(劉邦) 때에 살았거나 말기 왕망(王莽) 때에 살았다면 지금과 같은 방식으로 《사기》를 썼을까? 전혀 달랐을 것이다. 유방 때였다면 한나라에 대한 자부심이 아직 크지 않았을 것이고, 왕망 때였다면 한나라의 망국 흐름이 반영되어 이전 시대를 쓸 때에도 이런 점들이 반영되지 않을 수 없다.

사마천은 한나라 무제로부터 궁형(宮刑)이라는 치욕을 당했지만 무제를 원망하지 않았다. 발분이라는 말이 보여주듯이 원망을 넘어서서 자기 시대를 보았을 것이다. 지나친 정벌이나 원정으로 후반기에는 국력이 쇠퇴했지만 적어도 사마천이 한창 활동할 때 한나라는 최고 전성기를 달리고 있었다.

무제는 즉위 초부터 유가(儒家)를 적극 수용했다. 특히 동중서(董仲舒)의 대책을 써서 백가(白家)를 축출하고 유학을 국가 이념으로 삼았다. 바로 이 동중서로부터 사마천은 직접적인 영향을 받았다. 장다커는 《사마천 평전》(연암서가)에서 그 영향받은 바를 다음과 같이 세 가지로 정리한다.

첫째, (동중서가 신봉했던) 공양가(公羊家)는 탕(湯)과 무(武)의 혁명을 숭양(崇讓)하고 도(道)가 있는 자가 무도(無道)한 자를 칠 것을 주장하여 《사기》의 폭정에 반대하는 사상의 기초가 되었다.

둘째, 공양가의 존왕양이(尊王攘夷)는 대일통(大一統) 사상을 주장하여 《사기》를 관통하는 주요 관념이 되었다.

셋째, 공양가의 숭양과 상치(尙恥)의 뜻은 《사기》의 역사 인물을 평가하는 도덕 표준이다.

‘숭양’이란 겸양하는 자를 높이 평가했다는 말이고 ‘상치’란 염치(廉恥)를 아는 자를 높이 평가했다는 말인데 모두 공자가 중시했던 것들이다. 이런 점에서 사마천은 뼛속까지 유자(儒者)였다.

여기서 중요한 것은 동중서의 대일통 사상을 사마천이 받아들였다는 사실이다. 이것을 역사적으로 뒷받침하는 일을 자신의 큰 과업으로 삼았다는 말이다.

공자가 정해놓은 중국사의 기원

공자를 따라 고대 중국 역사를 정리하면 이렇게 된다. 요임금을 도당(陶唐)이라고 하는 것은 도당씨의 우두머리였기 때문이다. 요임금은 순(舜)이라고 하는 효심이 컸던 농사꾼에게 제위(帝位)를 물려주었고 우순(虞舜)으로 불리는 순임금은 다시 치수에 큰 공을 세운 우(禹)에게 물려주었다. 하우(夏禹)로 불리는 우왕으로부터 비로소 하은주(夏殷周)라는 삼대(三代)가 시작되었다.

이 짧은 구도 안에는 왕위에 오르는 세 가지 길이 고스란히 담겨 있다. 첫째는 요임금처럼 세습하는 것이고, 둘째는 순임금처럼 효도라고 하는 덕(德)으로 선양(禪讓)을 받는 것이며, 셋째는 우왕처럼 치수라는 공(功)으로 선양을 받는 것이다. 묘호(廟號)에서 조(祖)는 공, 종(宗)은 덕을 잣대로 삼는 것도 여기서 비롯됐다 할 것이다.

그런데 사마천은 여기서 계통의 불확실성을 보았다. 요-순-하-은-주의 연결고리가 없다고 본 것이다. 역사에서 대일통을 정립하는 것을 《사기》의 첫 번째 과제이자 가장 중요한 목표로 삼은 것이다.

물론 이런 시도에 대해 훗날 송나라 사학자 구양수(歐陽修·1007~ 1072년)는 〈제왕세차도서(帝王世次圖序)〉라는 글에서 “사마천이 공자가 《서경》에서 당우(唐虞·요임금과 순임금)까지로 한정한 것을 뛰어넘어 위로 황제 이래로 이야기한 것은 역량을 헤아리지 않고 자기가 뛰어나다는 것에만 힘을 쓴 것으로 잃은 것이 많을 것이다”라고 비판했다. 일리가 없지는 않지만 사마천이 자기가 살던 시대를 어떻게 느끼며 수용했는지를 감안한다면 조금은 지나친 비판으로 보이기도 한다.

구양수와 정반대로 《사기》 주석자로 유명한 당나라 학자 사마정(司馬貞·679~732년)은 별도로 〈삼황본기(三皇本紀)〉를 지어 《사기》 〈본기〉의 기원을 삼황이라 일컫는 복희(伏羲), 여와(女媧), 신농(神農)까지 끌어올리려 하였다.

사마천의 ‘기원 소급 프로젝트’

|

| 사마천 |

이 질문에 대한 답은 바로 대일통에 있다. 적어도 요, 순, 우왕(하), 탕왕(은), 문왕(주)이 위로 거슬러 올라가서 처음으로 다 만나게 되는 지점, 이것이 확정된다면 사마정이 상상한 것과 달리 복희나 여와, 신농까지 올라갈 필요가 없었다. 이런 이유로 사마천이 주목하게 된 인물이 황제였다. 황제는 공자가 보더라도 신화의 인물에 가까웠기 때문에 역사의 공간에서 언급하지 않았다.

사마천의 이 같은 ‘기원 소급 프로젝트’가 성공하려면 어느 정도라도 신뢰할 만한 문서상 근거가 있어야 했다. 〈오제본기〉 끝에 있는 사마천의 말을 나눠서 살펴보자.

“배우는 자들이 오제(五帝)를 많이 언급하는 것은 아주 오래됐다[尙矣]. 그러나 《상서(서경)》만 홀로 요(堯) 이래를 싣고 있고 백가가 황제를 말한 것을 보면 그 문장에 품격이나 가르침이 없어 점잖은 선비라면 그것을 쉽게 언급하지 못했고 유학을 공부한 사람들 사이에서도 서로 전수하지 않곤 했다.”

여기서 사마천이 끌어들인 문서는 《대대례(大戴禮)》에 있는 〈재여문오제덕(宰予問五帝德)〉과 《공자가어(孔子家語)》에 있는 〈제혜성(帝繫姓)〉이다. 사마천의 말대로 이 두 글은 제대로 유학을 공부한 사람들은 위서(僞書)로 보는 것이 일반적이었다. 〈재여문오제덕〉은 공자 제자 재여가 공자에게 오제의 덕을 물었다는 것이다. 오제라 하면 황제, 전욱(顓頊), 제곡(帝嚳) 그리고 요임금과 순임금을 가리킨다. 〈제혜성〉은 제목으로 보아 성씨로 여러 제(帝)의 계통을 정리한 글로 보인다. 그런데 사마천 자신의 말대로 “유학을 공부한 사람들 사이에서도 서로 전수하지 않곤 했다”. 둘 다 정경(正經)이 아니어서 한나라 때 유자들은 성인(聖人·공자)의 말씀이 아닌 것으로 간주했기 때문에 대부분 전하지도 배우지도 않았던 것이다.

사마천의 현지답사

이에 사마천은 현지답사와 구술 전수를 통해 이 약점을 보완한다.

“나는 일찍이 서쪽으로 가서 공동(空桐)에 이르렀고 북쪽으로는 탁록(涿鹿)을 지나갔으며 동쪽으로는 바다까지 차근차근 나아갔고 남쪽으로는 장강과 회수(淮水)를 건넜는데 (가는 곳마다) 장로(長老)들이 모두 각각 흔히들 칭송하는 황제, 요, 순과 관련된 곳에 가서 보면 풍속과 교화가 참으로 (다른 곳들과는) 다른 데다가 전반적으로 보면 고문(古文)에서 벗어나지 않고 이에 가까웠다.”

공동산은 광성자(廣成子)에게 도리를 물었던 곳이라는 전설을 갖고 있었다. 탁록은 황제와 요, 순이 도읍했던 곳으로 전해지고 있었다. 여기서 고문이란 곧 〈재여문오제덕〉과 〈제혜성〉 두 글이다. 이런 탐문 작업은 종종 사마천이 역사 기록을 보충하기 위해 활용했던 방법이기도 하다.

마지막으로 문서비평을 통해 사마천은 자기 입론(立論)을 정당화한다.

“내가 《춘추》와 《국어》를 살펴보니 그것이 〈오제덕(五帝德)〉과 〈제혜성〉을 처음으로 드러내어 밝힌 점이 분명했건만 돌이켜보건대 단지 깊이 파고들지 않았을 뿐이지 그것이 드러낸 견해는 하나같이 허황하지 않았다.

《서경》에는 오래전부터 빠진 부분들이 있는데 그 누락된 부분은 마침내 종종 다른 글에서 발견되곤 했다. 배우기를 좋아하고 깊이 사색해 마음으로 그 뜻을 아는 사람이 아니라 얕게 보고 적게 들은 사람에게 이런 말을 한다는 것은 참으로 어렵다. 나는 아울러 차례를 논해 그 말들 중에서도 심히 사리에 합당한 것들을 골랐고 그래서 (오제에 관한 이야기를) 드러내어 〈본기〉의 첫머리로 삼았다.”

다시 앞서 두 글로 돌아간다. “마침내 종종 다른 글에서 발견되곤 했다”는 것은 곧 〈제덕(帝德)〉과 〈제혜(帝繫)〉 등의 설을 가리킨다. 이제 그가 그려내는 황제를 만나보자.

황제는 어떤 인물인가

|

| 치우 |

“황제는 소전(少典)의 아들로 성(姓·혈통)은 공손(公孫)이고 이름은 헌원(軒轅)이라고 했다. 어릴 때 벌써 매우 지혜로웠고 좀 더 커서는 도탑고 명민했으며 어른이 되어서는 귀 밝고 눈 밝았다[聰明].”

여기서 주목해야 할 부분은 “귀 밝고 눈 밝았다[聰明]”는 말이다. 지금은 총명(聰明)이라고 하면 어린아이가 똑똑하다는 표현 정도로 쓰고 있지만 고대 중국에서는 제왕의 필수 덕목이 바로 이 총명이었다. 여기에 굳셈[剛]이 더해지면 바로 강명(剛明)이라는 군주의 최고 덕목이 탄생하게 된다.

“신농씨(神農氏)의 세상이 쇠퇴하자 여러 후[諸侯]가 서로 침략해 죽이고 백성들을 못 살게 굴었지만 그런데도 신농씨는 이들을 능히 정벌할 수가 없었다. 이에 헌원은 마침내 창과 방패의 사용법을 익혀 이로써 공물을 바치지 않는 후들을 정벌하니 여러 후가 모두 와서 빈객으로서 복종했다. 그런데 치우(蚩尤)는 (후들 중에서) 가장 사나워 도저히 정벌할 수가 없었다.”

마치 춘추전국시대를 연상시키는 상황이 도래한 것이다. 이에 춘추 오패(五霸)처럼 헌원과 치우는 패자(霸者) 자리를 두고 다투는 형국이 되었다. 물론 신농씨도 쇠퇴한 주나라 왕실처럼 남아 있었다. 이때 헌원, 즉 황제는 제(齊)나라 환공이 관중(管仲)의 도움을 받아 실행했던 것과 같은 부국강병책을 펼친다.

“염제(炎帝·신농씨)가 제후들을 침범해 능멸하려 하자 제후들은 모두 헌원에게 귀의했다. 헌원은 마침내 다움을 닦고[修德] 군대를 정비한[振=整] 다음에 다섯 가지 기운[五行]을 다스리고 다섯 가지 곡식을 심고 만백성을 어루만지고 사방을 헤아렸으며 웅(熊·작은 곰), 비(羆·큰 곰), 비(貔), 휴(貅), 추(貙), 호랑이를 가르쳤다. 이런 후에 판천(阪泉) 들판에서 염제와 싸웠다. 세 차례 싸운 다음에야 그 뜻을 얻었다.”

신화적 글쓰기를 읽을 때는 조심해야 한다. 일부 주석가들은 실제로 각종 맹수들을 훈련시켜 전투에 활용했다고 보는데 신빙성이 떨어진다. 장수절(張守節·682~760년경)의 주석이 실상을 보여준다.

“사졸들에게 전투 훈련을 시키면서 맹수의 이름을 갖고서 그 부대의 이름으로 삼아 적에게 위엄을 보이려는 것을 말한다.”

이처럼 부국강병(富國强兵)을 통해 신농씨를 물리쳤고 남은 것은 치우였다.

“치우가 난을 일으켜 제(帝·황제)의 명을 따르지 않았다. 이에 황제는 마침내 제후들에게서 군사를 징발해 탁록 들판에서 치우와 싸워 드디어 치우를 붙잡아 죽였다. 이렇게 되자 제후들이 모두 헌원을 높여 천자(天子)로 삼고 신농씨를 대신하게 하였다.”

사마천이 직접 찾아갔다는 그 탁록이다. 이다음에는 본격적으로 정벌에 나서고 백성들을 안정시키려 애쓰는 황제의 활약을 열거하고 있는데 그것은 우리의 관심사가 아니다. 사마천의 핵심 관심사는 이제부터다.

총명과 지사

사마천은 바로 다음에 이어지는 이야기를 하려고 황제까지로 거슬러 올라갔던 것이다.

“황제는 헌원 언덕에 살면서 서릉(西陵)의 딸을 아내로 맞았는데 이 사람이 누조(嫘祖)다. 누조는 황제의 정비(正妃)이며 두 아들을 낳았는데 그 뒤에 모두 천하를 소유했으니[有天下] 그 첫째가 현효(玄囂)인데 이 사람이 청양(靑陽)으로 청양은 강수(江水)에 내려가 살았다. 그 둘째가 창의(昌意)인데 약수(若水)에 내려가 살았다.”

여기서 유천하(有天下)란 천하를 소유한다는 말로 천자가 되었다는 뜻이다. 참고로 유국(有國)은 봉국을 소유한다는 말로 제후가 되었다는 뜻이고 유가(有家)는 집안을 소유한다는 말로 경대부(卿大夫)가 되었다는 뜻이다.

“창의는 창복(昌僕)이라는 촉산씨(蜀山氏) 딸을 아내로 맞아 고양(高陽)을 낳았는데 고양에게는 빼어난 다움[聖德]이 있었다. 황제가 붕(崩)하자 교산(橋山)에 장사 지냈다. 그의 손자이자 창의의 아들 고양이 세워졌으니 이 사람이 제(帝) 전욱이다.”

이제 오제(五帝)의 두 번째 제 전욱에 이르렀다.

“제 전욱 고양은 차분하고 속이 깊어 지모가 있었고 두루 통달해 일(하는 이치)을 알았다[知事].”

황제에 대해 총명을 말했다면 전욱에 대해서는 지사(知事)를 말하고 있다. 이는 일의 이치를 안다[知禮]는 말과 통하며 지인(知人)과 더불어 제왕이 바른 통치를 행하려면 반드시 체화해야 할 두 가지 덕목이다. 여기서도 그의 활약상은 생략한다.

“전욱이 붕하자 현효의 손자 고신(高辛)이 세워졌으니 이 사람이 제 곡(嚳)이다. 고신의 아버지는 교극(蟜極)인데 교극의 아버지가 현효, 현효의 아버지가 황제다. 현효로부터 교극에 이르기까지는 모두 재위(在位)하지 못하다가 고신에 이르러 제위(帝位)에 나아갔다.”

황제에서 요임금에 이르는 계보를 완성하다

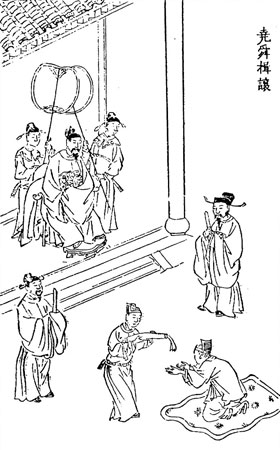

|

| 요는 순에게 임금 자리를 넘겨주었다. |

“이로운 일을 널리 베풀면서도 자기는 챙기지 않았다[不於其身]. 귀 밝아[聰] 먼 곳의 일까지 알았고[知遠] 눈 밝아[明] 은미(隱微)한 일까지 잘 살폈다[察微]. 하늘의 뜻에 고분고분했고 백성들의 시급함이 뭔지를 알았다. 어질면서도 위엄이 있었고 은혜를 베풀면서도 믿음이 있었으며 몸을 닦아 천하를 복종시켰다.”

황제 때와 마찬가지로 ‘귀 밝고 눈 밝음[聰明]’을 강조하고 있다. 중요한 것은 총(聰)과 명(明)을 나눠 그 뜻을 각각 “먼 곳의 일까지 알았고” “은미(隱微)한 일까지 잘 살폈다”라고 정의하고 있다는 것이다. 아쉽게도 국내 번역본만 읽어서는 이처럼 중요한 제왕의 자질과 덕목에 관한 언급을 소홀히 여겨 놓치기 쉽다. 조심해야 한다.

그리고 제 곡은 정사를 행하면서 “이미 적중한 도리를 잡아 쥐어[執中]”라고 말한다. 진실로 그 적중한 도리를 잡아 쥐라는 윤집궐중(允執厥中)이라는 말은 요임금이 순임금에게, 순임금이 우왕에게 제왕의 심술(心術)로 전해주기 이전부터 강조되었던 것임을 확인하게 된다.

“제 곡은 진봉씨(陳鋒氏) 딸을 아내로 맞아 방훈(放勛)을 낳았다. 추지씨(娵訾氏)의 딸을 아내로 맞아 지(摯)를 낳았다. 제 곡이 붕하자 지가 뒤를 이어 세워졌다. 제 지는 세워지고 나서 제대로 잘하지 못했고 (지가 붕하자) 동생 방훈이 세워졌는데 이 사람이 제 요(堯)이다.”

이로써 황제에서 요임금에 이르는 계보는 사실 여부를 떠나 완성되었다. 남은 것은 순임금과 우왕이다.

순임금과 우왕

|

| 우 |

“우순(虞舜)이란 이름이 중화(重華)이다. 중화의 아버지는 고수(瞽叟)이고 고수의 아버지는 교우(橋牛)이며 교우의 아버지는 구망(句望)이고 구망의 아버지는 경강(敬康)이고 경강의 아버지는 궁선(窮蟬)이고 궁선의 아버지는 제 전욱이고 전욱의 아버지는 창의이다. 따라서 순에 이르기까지 7세(世)이다. 궁선으로부터 제 순에 이르기까지는 모두 다 미미해[微] 서인(庶人·평민)이었다.”

역산(歷山)이라는 궁벽진 곳의 농사꾼이었지만 순 또한 거슬러 올라가면 7세(世) 만에 황제에 이르게 된다는 말이다. 순임금도 따라서 선위(禪位)를 받기는 했지만 황제의 후손 범위 안에 있었다.

〈하본기(夏本紀)〉에서 사마천은 우왕의 선조 계보를 이렇게 설명한다.

“하우는 이름이 문명(文命)이다. 우의 아버지는 곤(鯀)이라 하고 곤의 아버지는 제 전욱이고 전욱의 아버지는 창의이며 창의의 아버지는 황제이다. 우는 (그래서) 황제의 현손(玄孫)이자 제 전욱의 손자이다. 우의 증조부 창의와 아버지 곤은 둘 다 제위에 오르지 못했고 남의 신하[人臣]였다.”

은 탕왕과 주 문왕

|

| 후직 |

“은설(殷契)은 어머니가 간적(簡狄)으로 유융씨(有娀氏)의 딸이며 제 곡의 두 번째 비[次妃]이다. (간적 등) 세 사람이 목욕을 갔다가 제비[玄鳥]가 알을 떨어뜨리는 것을 보고 간적은 이를 받아 삼켰는데 이로 인해 잉태해 설을 낳았다.”

이미 설화적 요소가 포함되어 있다. 제 곡의 차비인데 제비 알을 삼켜 잉태했다고 말한다. 제 곡과의 관계가 모호한 것이다.

“설은 장성해서 하나라 우의 치수를 도와 공이 있었다. 상(商) 땅에 봉해주고 자씨(子氏)라는 성을 내려주었다.”

제비 알을 삼켜 잉태했다고 해서 자(子·알)라고 했다는 것이다. 이어 설에서 탕왕까지 족보다.

“설이 졸(卒)하자 아들 소명(昭明)이 세워졌다[立]. 소명이 졸하자 아들 상토(相土)가 세워졌다. 상토가 졸하자 아들 창약(昌若)이 세워졌다. 창약이 졸하자 아들 조어(曹圉)가 세워졌다. 조어가 졸하자 아들 명(冥)이 세워졌다. 명이 졸하자 아들 진(振)이 세워졌다. 진이 졸하자 아들 미(微)가 세워졌다. 미가 졸하자 아들 보정(報丁)이 세워졌다. 보정이 졸하자 아들 보을(報乙)이 세워졌다. 보을이 졸하자 아들 보병(報丙)이 세워졌다. 보병이 졸하자 아들 주임(主壬)이 세워졌다. 주임이 졸하자 아들 주계(主癸)가 세워졌다. 주계가 졸하자 아들 천을(天乙)이 세워졌는데 이 사람이 성탕(成湯)이다.”

이로써 모호한 제 곡을 매개로 하여 은탕 또한 황제 족보에 들어갈 수 있었다. 이제 마지막으로 주나라 문왕(文王)의 계통만 정립하면 요-순-하-은-주 모두 황제 아래에 대일통을 이루게 된다.

“주후직(周后稷)은 이름이 기(弃·棄)이다. 그의 어머니는 유태씨(有邰氏)의 딸로 강원(姜原)이라고 불렀다. 강원은 제 곡의 원비(元妃·정비)이다. 강원이 들판에 나갔다가 거인의 발자국을 보았는데 설렘과 함께 기뻤다. 그것을 밟고 싶어 막상 밟으니 아기를 가진 것처럼 몸 안이 꿈틀거렸다. 달을 다 채워서 아들을 낳았는데 상서롭지 못한 것으로 생각하여 비좁은 골목에다 버렸으나 말이나 소가 지나가면서 모두 피하며 밟지 않았고 아이를 옮겨서 숲 속에 가져다 놓으니 마침 산속에 많은 사람이 모여들어 아이를 옮겨주었으며 이번에는 도랑 가운데 얼음 위에 버렸으나 날짐승들이 날개로 아이를 덮고 깃털로 바닥을 깔아주었다. 강원은 신령스럽게 여겨 드디어 거두어서 잘 키웠다. 애초에 그 아이를 버리려[棄] 했으므로 그걸 갖고서 이름을 기라고 하였다.”

이번에는 거인의 발자국이다. 왜 기는 제 곡의 아들이라고 하지 않은 것일까? 이어 후직 기부터 문왕에 이르는 족보이다.

“기를 태(邰) 땅에 봉해주고 칭호를 후직(后稷)이라고 했으며 별도로 희씨(姬氏) 성(姓)을 내려주었다.”

이렇게 해서 후직 기에서 시작하여 하나라를 지나고 은나라 말기에 문왕이 천하의 3분의 2를 차지하고도 천자의 자리를 노리지 않아 지덕(至德)했다는 명성을 얻게 되고 아들 무왕이 은나라를 무너트리고 주나라를 세우게 된다.

동북공정의 원조

이로써 사마천은 역사 분야 대일통 사업을 마무리지었다. 오늘날 고구려 발해사를 중국에 편입시키려는 동북공정(東北工程) 같은 역사 작업의 원조라 할 수도 있겠다.

《논어(論語)》 팔일(八佾)편에 따르면 공자는 통합적인 의미에서 중국을 제하(諸夏)라고 부르고 있다.

“오랑캐 도리로 임금 자리를 보존하는 것보다는 중국[諸夏] 도리를 쓰다가 (일시적으로) 임금 자리를 보존하지 못하는 것이 낫다.”

제하라는 말에는 하나라를 중국의 원조로 보려는 공자의 생각이 그대로 투영되어 있다. 사마천은 여기에 도전해 황제를 신화에서 역사로 바꾸고 계보학(系譜學)을 만들어내려 했다. 여러분은 공자의 손을 들어주겠는가 사마천의 손을 들어주겠는가? 〈본기〉를 읽을 때 반드시 주목해야 할 독서 포인트라 할 것이다.⊙