⊙ 본기(本紀), 세가(世家), 표(表), 서(書), 열전(列傳)으로 구성… 여러 대(代)의 역사를 입체적으로 기록

⊙ 기(紀)는 제왕의 기록, 전(傳)은 신하의 기록

⊙ 기전체의 창안자가 아버지 사마담인지 사마천인지는 확실치 않아

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사 과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

⊙ 기(紀)는 제왕의 기록, 전(傳)은 신하의 기록

⊙ 기전체의 창안자가 아버지 사마담인지 사마천인지는 확실치 않아

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사 과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

중국 당(唐)나라 때 역사 이론가 유지기(劉知幾·661~721년)는 《사통(史通)》이라는 위대한 역사평론서를 지었다. 유지기는 역사평론뿐만 아니라 《당서(唐書)》 편찬에도 참여한 사관(史官)이기도 했다. 유지기는 중국 역사서를 여섯 파, 즉 육가(六家)로 나누었다.

첫째, 상서가(尙書家)인데 《서경(書經)》이 대표적이다. 《서경》은 일이 아니라 말을 기록한 역사서다. 그래서 기언가(記言家)라고도 한다.

둘째, 춘추가(春秋家)인데 공자가 지은 《춘추(春秋)》가 대표적이다. 《춘추》는 반대로 말이 아니라 일을 기록한 역사서다. 그래서 기사가(記事家)라고도 한다.

셋째, 좌전가(左傳家)인데 좌구명(左丘明)이 지은 《춘추좌씨전(春秋左氏傳)》이 대표적이다. 연대순으로 공자의 《춘추》를 보충한 역사서다. 그래서 편년가(編年家)라고도 한다.

넷째, 국어가(國語家)인데 좌구명이 지은 《국어(國語)》가 대표적이다. 나라별 역사를 기록한 역사서다. 그래서 국별가(國別家)라고도 한다.

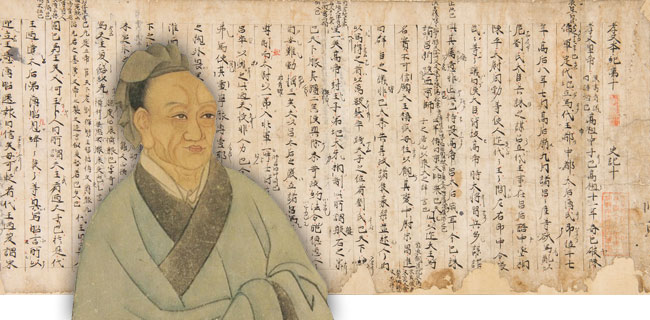

다섯째, 사기가(史記家)인데 사마천(司馬遷)이 지은 《사기(史記)》가 대표적이다. 여러 대의 역사를 입체적으로 기록한 역사서다. 그래서 통고기전가(通古紀傳家)라고도 한다. 황제(黃帝)의 상고(上古) 시대까지 거슬러 올라간다.

여섯째, 한서가(漢書家)인데 반고(班固)가 지은 《한서(漢書)》가 대표적이다. 한나라 시대만을 기록한 역사서다. 그래서 단대기전가(斷代紀傳家)라고도 한다. 한 시대만을 끊어 기전체로 담아냈다는 말이다. 이후 중국사는 모두 이 단대기전(斷代紀傳)을 모범으로 해서 편찬되었다.

우리의 경우 김부식의 《삼국사기(三國史記)》는 국별 기전체이고 조선 세종 때 편찬된 《고려사(高麗史)》는 전형적인 단대기전이라 할 수 있다.

그러나 크게 보면 편년체와 기전체가 역사 서술의 쌍두마차라 할 수 있다. 기전체 《고려사》가 완성되고서 다시 편년체 《고려사 절요》를 편찬한 것이 이를 방증한다. 두 서술 방식의 우열을 가리기 쉽지 않았기 때문이다.

역사서를 부르는 명칭은 서(書), 기(記), 기(紀) 등이 함께 쓰였고 진수(陳壽)의 《삼국지(三國志)》만 지(志)라고 하였는데 역시 기전체였고, 당나라 이후에는 모두 사(史)라고 하였다.

본기와 세가

사마천의 세계 역사 서술의 역사에서 가장 두드러진 공은 기전체 창안이다. 기(紀)는 제왕의 기록이고 전(傳)은 신하의 기록이다. 그사이에 제후의 기록인 세가(世家)를 두었다. 공자가 말한 군군신신(君君臣臣)이 기전(紀傳)이라는 말 속에 담겨 있다. 흔히 말하듯이 다양한 인간 군상(群像)의 기록이라고 하면 핵심을 놓치게 된다.

사마천의 《사기》는 본기(本紀), 세가(世家), 표(表), 서(書), 열전(列傳)으로 구성돼 있다.

‘본기’는 제왕(帝王)의 말과 일을 기록한 것이다. 당나라 역사학자 사마정(司馬貞)은 본기의 의미를 이렇게 풀어냈다.

“기(紀)란 기록[記]이다. 일어난 일의 근본을 포착해 그것을 기록했기 때문에 이름하여 본기(本紀)라고 한 것이다. 또 기(紀)란 ‘정돈해 다스리는 것[理=治]’이고 그물에는 (그물의 틀을 잡아주는) 작은 벼리[紀]가 있다. 즉 후대(後代)에 큰 벼리와 작은 벼리[綱紀]가 되는 것을 말한다.”

‘세가’는 제후들의 말과 일을 기록한 것이다. 역시 사마정의 말이다.

“계가(系家·세가)란 제후들의 본계(本系)를 기록한 것이기에 그 아래 자손들이 늘 봉국[國]을 갖고 있었다는 것을 말한다. 또 동중서(董仲舒)가 말하기를 ‘(계가 혹은 세가란) 임금 된 자[王者=天子]가 제후들에게 땅을 봉(封)해주는 것이지 관직을 주는 것[官之]은 아니기 때문에 대를 이어서 가(家)가 될 수 있는 것이다’라고 했다.”

열전은 ‘신하들의 일’

‘표’는 연표 형식으로 중요한 역사적 사실들을 주제에 따라 정리한 것이다. 다른 기전체 역사서에서는 종종 생략되기도 한다. 사마정의 말이다.

“살펴보건대 《예기(禮記)》에 표기(表記)편이 있는데 정현(鄭玄)이 말하기를 ‘표(表)란 밝히다[明]’라고 했다. 이는 일이 미미해 아직 드러나지 않은 것을 모름지기 겉으로 드러내 밝히는 것[表明]이니 그래서 표(表)라고 한 것이다.”

‘서’에 대해 사마정은 이렇게 풀이했다.

“서(書)란 오경육적(五經六籍·육경)을 총칭한 이름이다. 이 여덟 개의 서[八書]는 국가의 대체를 기록한 것이다. 반씨(班氏-반고)는 그것을 일러 ‘지(志)’라고 했는데 지란 계통을 잡아 기록한다[記]는 뜻이다.”

마지막으로 ‘열전’에 대한 사마정의 풀이다.

“열전(列傳)이란 남의 신하 된 자[人臣]의 일과 행적[事跡]을 차례대로 나열해[敍列] 후세에 전해지도록 하는 것을 말한다. 그래서 열전이라고 하는 것이다.”

사마정은 열전은 ‘인간 군상’이 아니라 명확하게 ‘신하들의 일’임을 밝히고 있다.

사마천 이후 중국의 모든 역사가가 편년체를 버리고 기전체를 따랐다는 것은 그만큼 사마천의 기전체 창안이 위대한 일이었음을 보여준다. 특히 우리는 《조선왕조실록》을 자랑하지만 편년체일 뿐이고 기전체 《조선사》는 생각지도 못하는 수준이다. 거의 사마천에 버금가는 사가(史家)가 나올 때라야 가능하다. 편년체와 달리 기전체는 은근하게 사가의 역사적 평가가 녹아들기 때문이다.

한데 한 가지 중요한 문제가 있다.

‘기전체는 사마천의 독창(獨創)인가 아버지 사마담의 작품인가?’

이에 대해서는 별다른 의문 없이 사마천의 독창설이 일방적으로 지배해 왔다. 그러나 이 문제는 단순히 기전체 탄생이 사마천에서인가 사마담에서인가의 문제가 아니다. 이 위대한 역사 서술 방법의 ‘정신’을 찾아내는 문제가 핵심이다.

사마천은 아버지 사마담이 죽기 직전에 “주공(周公)이 세상을 뜨고 500년 만에 공자께서 나오셨고 공자가 세상을 뜨고 오늘에 이르기까지 500년이 지났다. 이제 누가 그것을 이어받아 역전(易傳)을 바로잡아[正易傳] 《춘추》를 잇고[繼春秋] 시(詩), 서(書), 예(禮), 악(樂)의 원류를 밝힐 수 있을까”라고 말했다.

여기서 역사 서술과 관련해서 핵심이 되는 것은 “역전(易傳)을 바로잡아[正易傳] 《춘추》를 잇고[繼春秋]”다. 얼핏 보면 두 가지 일을 말하는 듯하다. 뒷부분부터 풀어보자.

“《춘추》를 잇고”란 편년체 역사서를 쓰라는 말이 아니다. 그 정신을 이어받으라는 말이다. 그것은 다름 아닌 난신적자(亂臣賊子·신하답지 못한 신하와 자식답지 못한 자식)를 글로써 주벌(誅罰)하는 일이다. 사마천이 《사기》 〈공자 세가〉에서 기록한 《춘추》를 지을 때 공자의 모습이다.

공자가 《춘추》를 지은 뜻

〈공자가 말했다.

“아니야 아니야! 군자는 죽을 때까지 군자라는 명칭에 걸맞지 못함을 싫어한다(《논어(論語)》 위령공(衛靈公)편에 나오는 말). 내 도리를 행하지 못했으니 나는 무엇으로써 후세에 나를 드러낼 것인가?”

마침내 역사 기록을 바탕으로 《춘추》를 지었으니 위로는 은공(隱公)에 이르고 아래로는 애공(哀公) 14년에 이르도록 12공(公)을 다루었다. 노(魯)나라를 근거로 삼아 주(周)나라를 가까이하고 하은주(夏殷周) 삼대(三代)를 주축으로 삼았다. 그 문사(文辭)는 간략하지만 가리키는 뜻은 넓었다[微言大義]. 그래서 오(吳)나라와 초(楚)나라 임금은 스스로 왕(王)이라 칭했지만 《춘추》에서는 깎아내려[貶之] 자(子·자작)라고 불렀다. 또 천토(踐土) 회맹 때 실은 제후가 주나라 천자를 불렀으나 《춘추》에서는 그 사실을 피휘(避諱)하여 그냥 “천왕이 하양에 사냥을 갔다”라고 적었다. 이런 식으로 미루어 헤아리며 당대를 바로잡았다. 이처럼 깎아내리고 덜어낸[貶損] 뜻은 후세에 임금다운 임금[王者]이 나올 경우 이를 들어 그 실상을 알도록 하기 위함이었다. 이 같은 춘추대의(春秋大義)가 행해질 경우 천하의 난신적자들은 두려워하게 될 것이다.〉

이로써 “《춘추》를 잇고”란 그 정신을 이어받으라는 말임을 확인할 수 있다.

‘易傳을 바로잡아’

실마리는 정역전(正易傳)에 있다

그러면 앞부분, 즉 “역전(易傳)을 바로잡아[正易傳]”는 역사 서술 방법을 나타내는 말일 가능성이 크다. 그래서 “역전을 바로잡고”로 해석해서는 안 되고 오히려 나아가 “역전을 바로잡음으로써”라고 적극적으로 해석해야 할 필요성까지 있다.

중국의 사마천 전문가인 장다커(張大可)는 《사마천 평전》에서 정역전(正易傳) 계춘추(繼春秋)를 “《역경(易經)》에서 말한 유명(幽明)이 변화하는 이치를 검증, 확인하고 《춘추》가 역사를 서술한 것을 본받아야 하며”라고 옮겼다. 후반부도 모호하지만 전반부는 핵심에서 완전히 벗어났다.

우선 역전의 의미부터 놓쳤다. 경(經)을 풀이한 것이 전(傳)이다. 대표적인 것이 《춘추》와 《춘추좌씨전》이니 전자는 경이고 후자는 전이다. 사마담은 〈논육가요지(論六家要旨)〉를 지을 만큼 당대 학술에 정통했던 만큼 경과 전을 구별하지 않았을 리 없다.

그러면 역전은 무엇을 가리키는가? 두말할 것도 없이 《주역(周易)》에 대한 공자의 풀이, 즉 십익(十翼)을 가리킨다. 이 십익이란 《주역》에 대한 남김없는 입체적 풀이를 뜻한다. 《주역》이란 책을 빈틈없이 다 갖추어 읽어내기 위한 10가지 장치가 바로 십익이다. 사마담이 말한 정역전은 바로 이 같은 공자의 주역 풀이 방식을 잘 활용하라는 말이다. 다만 풀이 대상에 따라 풀이 방식은 달라질 수 있다.

정(正)에는 ‘바르다’는 뜻뿐만 아니라 ‘다스리다’ ‘갖추다[具備]’라는 뜻도 있다. 여기서 사마담이 말한 정(正)은 ‘갖추다[具備]’에 근접했다.

결국 이렇게 되면 정역전과 계춘추는 모두 공자의 일을 이어받는 일이 되어 사마담의 당부와도 합치된다.

《주역》을 남김없이 풀어낸 공자의 ‘十翼’

공자는 《논어》 술이(述而)편에서 술이부작(述而不作), 즉 ‘경(經)을 바탕으로 조술(祖述)하되 새로운 것을 짓지 않는다’고 했는데 바로 그 정신을 온전히 담은 것이 이 십익(十翼)이다. 십익은 경이 아니라 전이다. 십익이라고 하지만 상하가 있어서 그런 것이고 실제로는 칠익이다. 하나씩 살펴보자.

첫째, 단전(彖傳)이다. 단(彖)이란 ‘판단한다’는 뜻으로 64개 괘(卦)에 대한 주나라 문왕의 글을 가리킨다. 이를 단사(彖辭)라고도 하고 괘사(卦辭)라고도 한다. 예를 들면 건괘(乾)에 대해 문왕은 “건(乾) 원형이정(元亨利貞)”이라고 짧게 말을 달았다. 옮기면 건괘는 “으뜸이고 형통하며 이롭고 반듯하다”가 된다. 신비로운 말이 아니라 일을 시작하는 원칙이 으뜸이라는 말이고 일이 잘 진행될 것이라는 말이며 일의 성과가 좋을 것이라는 말이고 이럴 때 마음가짐을 반듯하고 바르게 갖는 것이 중요하다는 말이다.

이 문왕의 단사를 공자는 이렇게 풀어냈다.

“크도다 건괘(乾卦)의 으뜸[乾元](됨)이여! 만사(萬事)가 (그것을) 바탕으로 삼아 시작하니 이에 하늘을 통솔한다. 구름이 떠가고 비가 내려 온갖 종류의 일이 그 형체를 펼쳐낸다. (태양의) 큰 밝음이 끝나고 (다시) 시작되면 여섯 자리가 이에 맞춰 이뤄지니 때가 되면 육룡(六龍)을 타고서 하늘로 나아간다.

건의 도리[乾道]가 달라지고 바뀌어 각각 본성과 명을 바로잡으니 큰 화합(의 이치)[大和]을 온전히 지켜내고 (그에) 합쳐지니 이에 일을 (반듯하게) 떠맡음에 이로운 것이다[利貞].

(하늘과 땅을 주재하시는) 상제(上帝)께서 많은 사물과 일들을 내시니 온 나라가 모두 평안해진다.”

원형이정(元亨利貞) 네 글자를 녹여내어 이 글을 지은 것이다. 이런 식의 단전이 상하로 모두 64개나 있다.

君臣 관계의 입장에서 《주역》 읽어야

둘째, 상전(象傳)이다. 상전에는 대상전(大象傳)과 소상전(小象傳)이 있는데 이 또한 상하로 모두 64개다. 대상전은 괘의 상하 관계를 놓고서 공자가 직접 제왕학의 입장에서 메시지를 뽑아낸 것이다. 소상전은 주공이 284개 효(爻)에 대해서 말을 단 것을 공자가 풀어낸 것이다. 소상(小象)은 따라서 효(爻)이니 소상전은 효사(爻辭)를 풀어낸 것이다. 예를 들어 겸괘(謙)는 말로는 지산겸(地山謙)이라고 하는데 지(坤 ☷)가 위에 있고 산(艮 ☶)이 아래에 있어 그렇게 부른다. 이 둘의 관계를 염두에 두고서 공자는 이렇게 말한다.

“땅속에 산이 있는 것이 겸(이 드러난 모습)이니 군자(군주)는 그것을 갖고서 많은 쪽에서 취해 적은 쪽에 더해주고 일과 사물을 저울질하여 공평하게 베푼다.”

임금에게 이렇게 마음 훈련을 하라는 주문인 셈이다. 소상전은 따로 풀이가 필요 없다.

셋째, 계사전(繫辭傳) 상하다. 종종 인간이 지은 글 중에서 가장 위대한 문장이라는 평을 듣는 계사전은 《주역》 전체를 이해할 수 있는 기반을 제공하고 또 세부적으로는 각각의 효를 풀어내는 방법을 제시한다.

일부에서는 우주와 천지의 원리를 운운하는데 공허한 해석이다. 《주역》에서 하늘은 임금, 땅은 신하를 나타낼 뿐이다. 계사전은 철저하게 군신(君臣) 관계 입장에서 《주역》을 읽어내야 함을 명확하게 보여준다. 절제함을 강조하는 절괘(節) 맨 아래 붙은 효에 대한 주공의 말은 “집안의 뜰[戶庭]에서 나가지 않으면 허물이 없다[无咎]”다. 이것만으로는 무슨 뜻인지 알 수가 없다. 이를 공자는 다음과 같이 풀어낸다.

“어지러움[亂]이 생겨나는 것은 언어(言語)가 사다리가 되기 때문이다. 임금이 주도면밀하지 못하면[不密] (좋은) 신하를 잃게 되고[失臣] 신하가 주도면밀하지 못하면 몸을 잃게 된다[失身]. (특히) 기밀을 요하는 일을 하면서 주도면밀하지 못하면 해로움이 이뤄지니 이 때문에 군자는 신중하면서도 주도면밀하여 함부로 말을 입 밖에 내지 않는다.”

신하의 말조심해야 함을 강조하고 있다. 공자의 풀이를 거치면서 군군신신(君君臣臣)의 문제임이 명확해지는 것이다.

넷째, 문언전(文言傳)이다. 문언전은 건괘(乾卦)와 곤괘(坤卦)에만 있고 나머지 62개 괘에는 없다. 이 두 문언전은 건괘와 곤괘의 효사를 거듭해서 남김없이 풀어내고 있다. 필자가 보건대 공자는 말년에 《주역》에 대한 풀이 작업을 하다가 건괘와 곤괘에 대한 문언전 작업을 마치고 세상을 떠났다. 이 바람에 《주역》은 온전한 모습을 다 드러내지 못하고 다시 신비에 갇혀버렸다.

다행히 송(宋)나라 학자 정이천(程伊川·1033~1107년)이 공자의 정신을 체화(體化)하여 빠진 부분을 채워 넣었다. 이를 《이천역전(伊川易傳)》이라 한다. 《주역》 역사에서 일대 쾌거라 할 수 있다.

태괘와 비괘

다섯째는 서괘전(序卦傳)이다. 이 또한 창의적이고 위대한 발상에서 나온 글이다. 말 그대로 64개 괘에 순서를 매긴 것으로 세상일이 진행되어 가는 순서에 입각하여 괘에 차례를 두어 짤막하게 풀어낸 것이다. 간혹 사람들이 지금 세상은 어떤 괘에 해당하는지를 묻곤 하는데 괘의 차례를 잘 짚어보면 지금이 대략 어떤 국면인지를 읽어낼 수 있다.

한 가지 예를 들면 건괘와 곤괘는 어느 하나가 앞서는 것이 아니라 군신 관계의 탄생을 의미한다. 그다음에는 초창기의 어려움을 겪게 되는데 그것이 준괘(屯卦)이고 이로부터 8개의 괘를 지나면 마침내 모든 일이 잘되는 태괘(泰)에 이르게 된다. 괘의 모양이 건괘가 곤괘 아래에 있으니 이는 임금이 겸손하여 신하에게 자기를 낮추었기에 태평한 세상이 이루어졌음을 말한다. 《주역》에 정통했던 조선 태종은 바로 이 점을 정확히 알았기에 태종 15년(1415년) 8월 1일 신하들과 대화 중에 “경들은 이미 글을 읽었고 일을 맡았으니 《주역》 태괘를 보면 나라를 다스리는 방도를 대략 알 것이다”라고 말할 수 있었던 것이다.

64개 괘 중에서 가장 안 좋은 것은 태괘의 위아래가 뒤바뀐 비괘(否)다. 임금은 임금의 권위를 고수하여 위로 올라가고 신하는 밑에서 위를 위하지 않고 자기의 사사로움만 챙기며 그냥 아래에 머물러 있다. 그런데 서괘전에서 11번째가 태괘인데 비괘는 바로 다음 12번째다. 이는 태평에서 모든 것이 막히는 비색(否塞)으로 가는 데는 중간 단계가 없다는 것이다. 세상사의 흐름이 그렇다는 뜻이다.

여섯째, 설괘전(說卦傳)은 괘 하나 하나가 외부의 어떤 일이나 사물과 연결되는지를 설명하는 것인데 보조적 중요성밖에 갖지 못한다.

일곱째, 잡괘전(雜卦傳)은 실은 쌍괘전(雙卦傳)인데 둘씩 짝을 맞춰 괘의 의미를 짚어보는 것이다.

독일 현상학자 에드문트 후설은 자기의 현상학을 “사상(事象) 자체에로!”라는 구호로 표현한 바 있는데 공자의 십익이야말로 바로 이 “사상 자체에로!”라는 정신으로 《주역》의 비밀을 남김없이 풀어냈다고 할 수 있다. 이어 사마담과 사마천 또한 같은 정신으로 역사라는 사상(事象)을 기전(紀傳)이라는 획기적인 틀로 읽어낸 것이다.

사마담의 유언

사마담은 죽기 전 아들 사마천에게 유언을 남겼는데 마지막 부분이다.

“지금 한나라가 일어나 천하는 하나로 통일되어 눈 밝은 군주[明主], 뛰어난 임금[賢君], 충성스러운 신하[忠臣], 의로움을 위해 목숨을 바치는 선비[死義之士]가 나왔다. 나는 태사(太史)가 되고도 그것을 논하여 기록하지 못했고 천하의 역사 기록을 내버려 두었다. 나는 이것이 두렵다. 너는 이를 명심해야 할 것이다.”

여기서 사마담은 분명 군군신신(君君臣臣)을 염두에 둔 역사 서술을 당부하고 있다. 그러나 추측은 여기까지다. 사마담 자신이 명확하게 “천하의 역사 기록을 내버려 두었다”고 말하고 있다. 임금과 신하의 일을 기록하라고 하여 기전(紀傳)이라는 골격을 제시하기는 했지만 그 자신이 이런 작업을 했다는 증거는 없다. 중국 학계에서는 당연히 《사기》 130권 가운데 몇 편이 사마담의 작품인지를 가려내기 위한 오랜 학술적 작업이 진행되었지만 아직까지 이렇다 할 결론을 내리지 못하고 있다. 중국의 사마천 전문가 지전화이(季鎭淮)는 저서 《사마천 평전》(글항아리)에서 이렇게 말한다.

“이 문제에 대해 확실한 결론을 내리는 것은 불가능하다. 어떤 학자들은 《사기》 안의 몇 편이 사마담이 쓴 것이라고 증명하려고 했지만 확실한 증거는 없다.”

이로써 우리는 아버지 사마담의 정신을 이어받아 사마천이 기전체를 창안했다고 결론 내릴 수밖에 없다.

이제 본격적으로 사마천의 《사기》 속으로 뛰어들어 탐험을 시작해 보자.⊙

첫째, 상서가(尙書家)인데 《서경(書經)》이 대표적이다. 《서경》은 일이 아니라 말을 기록한 역사서다. 그래서 기언가(記言家)라고도 한다.

둘째, 춘추가(春秋家)인데 공자가 지은 《춘추(春秋)》가 대표적이다. 《춘추》는 반대로 말이 아니라 일을 기록한 역사서다. 그래서 기사가(記事家)라고도 한다.

셋째, 좌전가(左傳家)인데 좌구명(左丘明)이 지은 《춘추좌씨전(春秋左氏傳)》이 대표적이다. 연대순으로 공자의 《춘추》를 보충한 역사서다. 그래서 편년가(編年家)라고도 한다.

넷째, 국어가(國語家)인데 좌구명이 지은 《국어(國語)》가 대표적이다. 나라별 역사를 기록한 역사서다. 그래서 국별가(國別家)라고도 한다.

다섯째, 사기가(史記家)인데 사마천(司馬遷)이 지은 《사기(史記)》가 대표적이다. 여러 대의 역사를 입체적으로 기록한 역사서다. 그래서 통고기전가(通古紀傳家)라고도 한다. 황제(黃帝)의 상고(上古) 시대까지 거슬러 올라간다.

여섯째, 한서가(漢書家)인데 반고(班固)가 지은 《한서(漢書)》가 대표적이다. 한나라 시대만을 기록한 역사서다. 그래서 단대기전가(斷代紀傳家)라고도 한다. 한 시대만을 끊어 기전체로 담아냈다는 말이다. 이후 중국사는 모두 이 단대기전(斷代紀傳)을 모범으로 해서 편찬되었다.

우리의 경우 김부식의 《삼국사기(三國史記)》는 국별 기전체이고 조선 세종 때 편찬된 《고려사(高麗史)》는 전형적인 단대기전이라 할 수 있다.

그러나 크게 보면 편년체와 기전체가 역사 서술의 쌍두마차라 할 수 있다. 기전체 《고려사》가 완성되고서 다시 편년체 《고려사 절요》를 편찬한 것이 이를 방증한다. 두 서술 방식의 우열을 가리기 쉽지 않았기 때문이다.

역사서를 부르는 명칭은 서(書), 기(記), 기(紀) 등이 함께 쓰였고 진수(陳壽)의 《삼국지(三國志)》만 지(志)라고 하였는데 역시 기전체였고, 당나라 이후에는 모두 사(史)라고 하였다.

본기와 세가

사마천의 세계 역사 서술의 역사에서 가장 두드러진 공은 기전체 창안이다. 기(紀)는 제왕의 기록이고 전(傳)은 신하의 기록이다. 그사이에 제후의 기록인 세가(世家)를 두었다. 공자가 말한 군군신신(君君臣臣)이 기전(紀傳)이라는 말 속에 담겨 있다. 흔히 말하듯이 다양한 인간 군상(群像)의 기록이라고 하면 핵심을 놓치게 된다.

사마천의 《사기》는 본기(本紀), 세가(世家), 표(表), 서(書), 열전(列傳)으로 구성돼 있다.

‘본기’는 제왕(帝王)의 말과 일을 기록한 것이다. 당나라 역사학자 사마정(司馬貞)은 본기의 의미를 이렇게 풀어냈다.

“기(紀)란 기록[記]이다. 일어난 일의 근본을 포착해 그것을 기록했기 때문에 이름하여 본기(本紀)라고 한 것이다. 또 기(紀)란 ‘정돈해 다스리는 것[理=治]’이고 그물에는 (그물의 틀을 잡아주는) 작은 벼리[紀]가 있다. 즉 후대(後代)에 큰 벼리와 작은 벼리[綱紀]가 되는 것을 말한다.”

‘세가’는 제후들의 말과 일을 기록한 것이다. 역시 사마정의 말이다.

“계가(系家·세가)란 제후들의 본계(本系)를 기록한 것이기에 그 아래 자손들이 늘 봉국[國]을 갖고 있었다는 것을 말한다. 또 동중서(董仲舒)가 말하기를 ‘(계가 혹은 세가란) 임금 된 자[王者=天子]가 제후들에게 땅을 봉(封)해주는 것이지 관직을 주는 것[官之]은 아니기 때문에 대를 이어서 가(家)가 될 수 있는 것이다’라고 했다.”

열전은 ‘신하들의 일’

|

| 공자 |

“살펴보건대 《예기(禮記)》에 표기(表記)편이 있는데 정현(鄭玄)이 말하기를 ‘표(表)란 밝히다[明]’라고 했다. 이는 일이 미미해 아직 드러나지 않은 것을 모름지기 겉으로 드러내 밝히는 것[表明]이니 그래서 표(表)라고 한 것이다.”

‘서’에 대해 사마정은 이렇게 풀이했다.

“서(書)란 오경육적(五經六籍·육경)을 총칭한 이름이다. 이 여덟 개의 서[八書]는 국가의 대체를 기록한 것이다. 반씨(班氏-반고)는 그것을 일러 ‘지(志)’라고 했는데 지란 계통을 잡아 기록한다[記]는 뜻이다.”

마지막으로 ‘열전’에 대한 사마정의 풀이다.

“열전(列傳)이란 남의 신하 된 자[人臣]의 일과 행적[事跡]을 차례대로 나열해[敍列] 후세에 전해지도록 하는 것을 말한다. 그래서 열전이라고 하는 것이다.”

사마정은 열전은 ‘인간 군상’이 아니라 명확하게 ‘신하들의 일’임을 밝히고 있다.

사마천 이후 중국의 모든 역사가가 편년체를 버리고 기전체를 따랐다는 것은 그만큼 사마천의 기전체 창안이 위대한 일이었음을 보여준다. 특히 우리는 《조선왕조실록》을 자랑하지만 편년체일 뿐이고 기전체 《조선사》는 생각지도 못하는 수준이다. 거의 사마천에 버금가는 사가(史家)가 나올 때라야 가능하다. 편년체와 달리 기전체는 은근하게 사가의 역사적 평가가 녹아들기 때문이다.

한데 한 가지 중요한 문제가 있다.

‘기전체는 사마천의 독창(獨創)인가 아버지 사마담의 작품인가?’

이에 대해서는 별다른 의문 없이 사마천의 독창설이 일방적으로 지배해 왔다. 그러나 이 문제는 단순히 기전체 탄생이 사마천에서인가 사마담에서인가의 문제가 아니다. 이 위대한 역사 서술 방법의 ‘정신’을 찾아내는 문제가 핵심이다.

사마천은 아버지 사마담이 죽기 직전에 “주공(周公)이 세상을 뜨고 500년 만에 공자께서 나오셨고 공자가 세상을 뜨고 오늘에 이르기까지 500년이 지났다. 이제 누가 그것을 이어받아 역전(易傳)을 바로잡아[正易傳] 《춘추》를 잇고[繼春秋] 시(詩), 서(書), 예(禮), 악(樂)의 원류를 밝힐 수 있을까”라고 말했다.

여기서 역사 서술과 관련해서 핵심이 되는 것은 “역전(易傳)을 바로잡아[正易傳] 《춘추》를 잇고[繼春秋]”다. 얼핏 보면 두 가지 일을 말하는 듯하다. 뒷부분부터 풀어보자.

“《춘추》를 잇고”란 편년체 역사서를 쓰라는 말이 아니다. 그 정신을 이어받으라는 말이다. 그것은 다름 아닌 난신적자(亂臣賊子·신하답지 못한 신하와 자식답지 못한 자식)를 글로써 주벌(誅罰)하는 일이다. 사마천이 《사기》 〈공자 세가〉에서 기록한 《춘추》를 지을 때 공자의 모습이다.

공자가 《춘추》를 지은 뜻

〈공자가 말했다.

“아니야 아니야! 군자는 죽을 때까지 군자라는 명칭에 걸맞지 못함을 싫어한다(《논어(論語)》 위령공(衛靈公)편에 나오는 말). 내 도리를 행하지 못했으니 나는 무엇으로써 후세에 나를 드러낼 것인가?”

마침내 역사 기록을 바탕으로 《춘추》를 지었으니 위로는 은공(隱公)에 이르고 아래로는 애공(哀公) 14년에 이르도록 12공(公)을 다루었다. 노(魯)나라를 근거로 삼아 주(周)나라를 가까이하고 하은주(夏殷周) 삼대(三代)를 주축으로 삼았다. 그 문사(文辭)는 간략하지만 가리키는 뜻은 넓었다[微言大義]. 그래서 오(吳)나라와 초(楚)나라 임금은 스스로 왕(王)이라 칭했지만 《춘추》에서는 깎아내려[貶之] 자(子·자작)라고 불렀다. 또 천토(踐土) 회맹 때 실은 제후가 주나라 천자를 불렀으나 《춘추》에서는 그 사실을 피휘(避諱)하여 그냥 “천왕이 하양에 사냥을 갔다”라고 적었다. 이런 식으로 미루어 헤아리며 당대를 바로잡았다. 이처럼 깎아내리고 덜어낸[貶損] 뜻은 후세에 임금다운 임금[王者]이 나올 경우 이를 들어 그 실상을 알도록 하기 위함이었다. 이 같은 춘추대의(春秋大義)가 행해질 경우 천하의 난신적자들은 두려워하게 될 것이다.〉

이로써 “《춘추》를 잇고”란 그 정신을 이어받으라는 말임을 확인할 수 있다.

‘易傳을 바로잡아’

실마리는 정역전(正易傳)에 있다

그러면 앞부분, 즉 “역전(易傳)을 바로잡아[正易傳]”는 역사 서술 방법을 나타내는 말일 가능성이 크다. 그래서 “역전을 바로잡고”로 해석해서는 안 되고 오히려 나아가 “역전을 바로잡음으로써”라고 적극적으로 해석해야 할 필요성까지 있다.

중국의 사마천 전문가인 장다커(張大可)는 《사마천 평전》에서 정역전(正易傳) 계춘추(繼春秋)를 “《역경(易經)》에서 말한 유명(幽明)이 변화하는 이치를 검증, 확인하고 《춘추》가 역사를 서술한 것을 본받아야 하며”라고 옮겼다. 후반부도 모호하지만 전반부는 핵심에서 완전히 벗어났다.

우선 역전의 의미부터 놓쳤다. 경(經)을 풀이한 것이 전(傳)이다. 대표적인 것이 《춘추》와 《춘추좌씨전》이니 전자는 경이고 후자는 전이다. 사마담은 〈논육가요지(論六家要旨)〉를 지을 만큼 당대 학술에 정통했던 만큼 경과 전을 구별하지 않았을 리 없다.

그러면 역전은 무엇을 가리키는가? 두말할 것도 없이 《주역(周易)》에 대한 공자의 풀이, 즉 십익(十翼)을 가리킨다. 이 십익이란 《주역》에 대한 남김없는 입체적 풀이를 뜻한다. 《주역》이란 책을 빈틈없이 다 갖추어 읽어내기 위한 10가지 장치가 바로 십익이다. 사마담이 말한 정역전은 바로 이 같은 공자의 주역 풀이 방식을 잘 활용하라는 말이다. 다만 풀이 대상에 따라 풀이 방식은 달라질 수 있다.

정(正)에는 ‘바르다’는 뜻뿐만 아니라 ‘다스리다’ ‘갖추다[具備]’라는 뜻도 있다. 여기서 사마담이 말한 정(正)은 ‘갖추다[具備]’에 근접했다.

결국 이렇게 되면 정역전과 계춘추는 모두 공자의 일을 이어받는 일이 되어 사마담의 당부와도 합치된다.

《주역》을 남김없이 풀어낸 공자의 ‘十翼’

공자는 《논어》 술이(述而)편에서 술이부작(述而不作), 즉 ‘경(經)을 바탕으로 조술(祖述)하되 새로운 것을 짓지 않는다’고 했는데 바로 그 정신을 온전히 담은 것이 이 십익(十翼)이다. 십익은 경이 아니라 전이다. 십익이라고 하지만 상하가 있어서 그런 것이고 실제로는 칠익이다. 하나씩 살펴보자.

첫째, 단전(彖傳)이다. 단(彖)이란 ‘판단한다’는 뜻으로 64개 괘(卦)에 대한 주나라 문왕의 글을 가리킨다. 이를 단사(彖辭)라고도 하고 괘사(卦辭)라고도 한다. 예를 들면 건괘(乾)에 대해 문왕은 “건(乾) 원형이정(元亨利貞)”이라고 짧게 말을 달았다. 옮기면 건괘는 “으뜸이고 형통하며 이롭고 반듯하다”가 된다. 신비로운 말이 아니라 일을 시작하는 원칙이 으뜸이라는 말이고 일이 잘 진행될 것이라는 말이며 일의 성과가 좋을 것이라는 말이고 이럴 때 마음가짐을 반듯하고 바르게 갖는 것이 중요하다는 말이다.

이 문왕의 단사를 공자는 이렇게 풀어냈다.

“크도다 건괘(乾卦)의 으뜸[乾元](됨)이여! 만사(萬事)가 (그것을) 바탕으로 삼아 시작하니 이에 하늘을 통솔한다. 구름이 떠가고 비가 내려 온갖 종류의 일이 그 형체를 펼쳐낸다. (태양의) 큰 밝음이 끝나고 (다시) 시작되면 여섯 자리가 이에 맞춰 이뤄지니 때가 되면 육룡(六龍)을 타고서 하늘로 나아간다.

건의 도리[乾道]가 달라지고 바뀌어 각각 본성과 명을 바로잡으니 큰 화합(의 이치)[大和]을 온전히 지켜내고 (그에) 합쳐지니 이에 일을 (반듯하게) 떠맡음에 이로운 것이다[利貞].

(하늘과 땅을 주재하시는) 상제(上帝)께서 많은 사물과 일들을 내시니 온 나라가 모두 평안해진다.”

원형이정(元亨利貞) 네 글자를 녹여내어 이 글을 지은 것이다. 이런 식의 단전이 상하로 모두 64개나 있다.

君臣 관계의 입장에서 《주역》 읽어야

|

| 정이천 |

“땅속에 산이 있는 것이 겸(이 드러난 모습)이니 군자(군주)는 그것을 갖고서 많은 쪽에서 취해 적은 쪽에 더해주고 일과 사물을 저울질하여 공평하게 베푼다.”

임금에게 이렇게 마음 훈련을 하라는 주문인 셈이다. 소상전은 따로 풀이가 필요 없다.

셋째, 계사전(繫辭傳) 상하다. 종종 인간이 지은 글 중에서 가장 위대한 문장이라는 평을 듣는 계사전은 《주역》 전체를 이해할 수 있는 기반을 제공하고 또 세부적으로는 각각의 효를 풀어내는 방법을 제시한다.

일부에서는 우주와 천지의 원리를 운운하는데 공허한 해석이다. 《주역》에서 하늘은 임금, 땅은 신하를 나타낼 뿐이다. 계사전은 철저하게 군신(君臣) 관계 입장에서 《주역》을 읽어내야 함을 명확하게 보여준다. 절제함을 강조하는 절괘(節) 맨 아래 붙은 효에 대한 주공의 말은 “집안의 뜰[戶庭]에서 나가지 않으면 허물이 없다[无咎]”다. 이것만으로는 무슨 뜻인지 알 수가 없다. 이를 공자는 다음과 같이 풀어낸다.

“어지러움[亂]이 생겨나는 것은 언어(言語)가 사다리가 되기 때문이다. 임금이 주도면밀하지 못하면[不密] (좋은) 신하를 잃게 되고[失臣] 신하가 주도면밀하지 못하면 몸을 잃게 된다[失身]. (특히) 기밀을 요하는 일을 하면서 주도면밀하지 못하면 해로움이 이뤄지니 이 때문에 군자는 신중하면서도 주도면밀하여 함부로 말을 입 밖에 내지 않는다.”

신하의 말조심해야 함을 강조하고 있다. 공자의 풀이를 거치면서 군군신신(君君臣臣)의 문제임이 명확해지는 것이다.

넷째, 문언전(文言傳)이다. 문언전은 건괘(乾卦)와 곤괘(坤卦)에만 있고 나머지 62개 괘에는 없다. 이 두 문언전은 건괘와 곤괘의 효사를 거듭해서 남김없이 풀어내고 있다. 필자가 보건대 공자는 말년에 《주역》에 대한 풀이 작업을 하다가 건괘와 곤괘에 대한 문언전 작업을 마치고 세상을 떠났다. 이 바람에 《주역》은 온전한 모습을 다 드러내지 못하고 다시 신비에 갇혀버렸다.

다행히 송(宋)나라 학자 정이천(程伊川·1033~1107년)이 공자의 정신을 체화(體化)하여 빠진 부분을 채워 넣었다. 이를 《이천역전(伊川易傳)》이라 한다. 《주역》 역사에서 일대 쾌거라 할 수 있다.

태괘와 비괘

다섯째는 서괘전(序卦傳)이다. 이 또한 창의적이고 위대한 발상에서 나온 글이다. 말 그대로 64개 괘에 순서를 매긴 것으로 세상일이 진행되어 가는 순서에 입각하여 괘에 차례를 두어 짤막하게 풀어낸 것이다. 간혹 사람들이 지금 세상은 어떤 괘에 해당하는지를 묻곤 하는데 괘의 차례를 잘 짚어보면 지금이 대략 어떤 국면인지를 읽어낼 수 있다.

한 가지 예를 들면 건괘와 곤괘는 어느 하나가 앞서는 것이 아니라 군신 관계의 탄생을 의미한다. 그다음에는 초창기의 어려움을 겪게 되는데 그것이 준괘(屯卦)이고 이로부터 8개의 괘를 지나면 마침내 모든 일이 잘되는 태괘(泰)에 이르게 된다. 괘의 모양이 건괘가 곤괘 아래에 있으니 이는 임금이 겸손하여 신하에게 자기를 낮추었기에 태평한 세상이 이루어졌음을 말한다. 《주역》에 정통했던 조선 태종은 바로 이 점을 정확히 알았기에 태종 15년(1415년) 8월 1일 신하들과 대화 중에 “경들은 이미 글을 읽었고 일을 맡았으니 《주역》 태괘를 보면 나라를 다스리는 방도를 대략 알 것이다”라고 말할 수 있었던 것이다.

64개 괘 중에서 가장 안 좋은 것은 태괘의 위아래가 뒤바뀐 비괘(否)다. 임금은 임금의 권위를 고수하여 위로 올라가고 신하는 밑에서 위를 위하지 않고 자기의 사사로움만 챙기며 그냥 아래에 머물러 있다. 그런데 서괘전에서 11번째가 태괘인데 비괘는 바로 다음 12번째다. 이는 태평에서 모든 것이 막히는 비색(否塞)으로 가는 데는 중간 단계가 없다는 것이다. 세상사의 흐름이 그렇다는 뜻이다.

여섯째, 설괘전(說卦傳)은 괘 하나 하나가 외부의 어떤 일이나 사물과 연결되는지를 설명하는 것인데 보조적 중요성밖에 갖지 못한다.

일곱째, 잡괘전(雜卦傳)은 실은 쌍괘전(雙卦傳)인데 둘씩 짝을 맞춰 괘의 의미를 짚어보는 것이다.

독일 현상학자 에드문트 후설은 자기의 현상학을 “사상(事象) 자체에로!”라는 구호로 표현한 바 있는데 공자의 십익이야말로 바로 이 “사상 자체에로!”라는 정신으로 《주역》의 비밀을 남김없이 풀어냈다고 할 수 있다. 이어 사마담과 사마천 또한 같은 정신으로 역사라는 사상(事象)을 기전(紀傳)이라는 획기적인 틀로 읽어낸 것이다.

사마담의 유언

사마담은 죽기 전 아들 사마천에게 유언을 남겼는데 마지막 부분이다.

“지금 한나라가 일어나 천하는 하나로 통일되어 눈 밝은 군주[明主], 뛰어난 임금[賢君], 충성스러운 신하[忠臣], 의로움을 위해 목숨을 바치는 선비[死義之士]가 나왔다. 나는 태사(太史)가 되고도 그것을 논하여 기록하지 못했고 천하의 역사 기록을 내버려 두었다. 나는 이것이 두렵다. 너는 이를 명심해야 할 것이다.”

여기서 사마담은 분명 군군신신(君君臣臣)을 염두에 둔 역사 서술을 당부하고 있다. 그러나 추측은 여기까지다. 사마담 자신이 명확하게 “천하의 역사 기록을 내버려 두었다”고 말하고 있다. 임금과 신하의 일을 기록하라고 하여 기전(紀傳)이라는 골격을 제시하기는 했지만 그 자신이 이런 작업을 했다는 증거는 없다. 중국 학계에서는 당연히 《사기》 130권 가운데 몇 편이 사마담의 작품인지를 가려내기 위한 오랜 학술적 작업이 진행되었지만 아직까지 이렇다 할 결론을 내리지 못하고 있다. 중국의 사마천 전문가 지전화이(季鎭淮)는 저서 《사마천 평전》(글항아리)에서 이렇게 말한다.

“이 문제에 대해 확실한 결론을 내리는 것은 불가능하다. 어떤 학자들은 《사기》 안의 몇 편이 사마담이 쓴 것이라고 증명하려고 했지만 확실한 증거는 없다.”

이로써 우리는 아버지 사마담의 정신을 이어받아 사마천이 기전체를 창안했다고 결론 내릴 수밖에 없다.

이제 본격적으로 사마천의 《사기》 속으로 뛰어들어 탐험을 시작해 보자.⊙