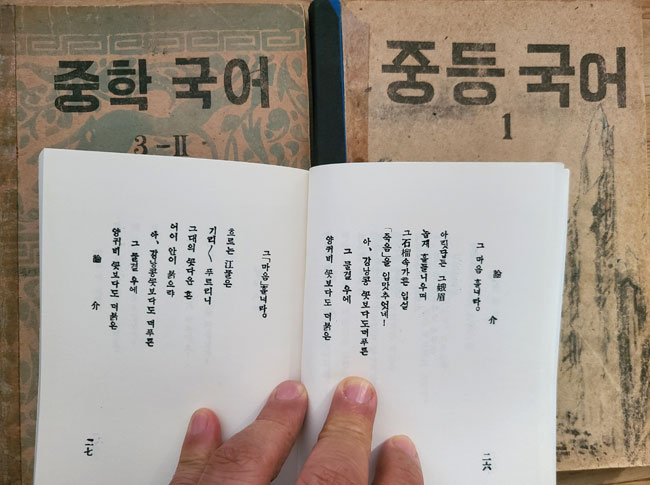

⊙ ‘논개’ 1922년 4월 《신생활》에 발표… 戰時 중 《중등국어》 3학년 교과서에 실려

⊙ 1919년 3·1운동 당시 독립선언서, 변영태 영문 번역해 변영로가 타이핑해 외국 선교사에게 전달

⊙ 1919년 3·1운동 당시 독립선언서, 변영태 영문 번역해 변영로가 타이핑해 외국 선교사에게 전달

- 100년 전 출간된 가로 10.5cm, 세로 14.8cm 크기의 변영로 시집 《조선의 마음》.

늦여름의 뜨거운 햇살이 여전히 강렬한 가을 어느 날, 경기도 부천에 사는 구자룡(具滋龍) 시인이 찾아와 가로 10.5cm, 세로 14.8cm의 작은 시집 한 권을 기자에게 건넸다. 지금으로 말하자면 손바닥만 한 A4 용지의 4절 크기다. 수주(樹州) 변영로(卞榮魯·1898~1961년)가 꼭 100년 전 세상에 내놓은 시집 《조선의 마음》이었다. 한 세기를 거쳐오며 종잇장 사이로 숨 쉬어 온 고결한 시의 시간이 손안에 그대로 전해지는 듯했다.

100년 전 시인의 마음을 달군 ‘조선의 마음’이 궁금해 다른 일을 미루고 읽어 보았다.

거룩한 분노는

종교보다도 깊고

불붙는 정열(情熱)은

사랑보다도 강하다

아, 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 ‘마음’ 흘러라.

아리땁던 그 아미(蛾眉)

높게 흔들리우며

그 석류(石榴) 속 같은 입술

‘죽음’을 입 맞추었네!

아, 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 ‘마음’ 흘러라.

흐르는 강(江) 물은

길이길이 푸르리니

그대의 꽃다운 혼

어이 아니 붉으랴

아, 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 ‘마음’ 흘러라!

-변영로의 시 ‘논개’ 전문

시 ‘논개’는 100년 전 시집보다 2년 앞선 1922년 4월 《신생활》에 먼저 발표됐다. 이 시 ‘논개’는 6·25 사변 중이던 1953년 《중등국어》 3학년 2학기 교과서 197쪽에 ‘추념(追念)’이란 주제를 설명하며 소개된 것이라고 구자룡 시인은 설명한다. 추념은 ‘지나간 일을 돌이켜 생각’하거나 ‘죽은 사람을 생각한다’는 의미다.

‘논개’ 외에 김성칠(金聖七·1913~1951년)의 산문 〈육신묘(六臣墓·세조 때 단종의 복위를 꾀하다가 처형된 여섯 사람의 묘-편집자 주)〉, 설의식(薛義植·1900~1954년)의 산문 〈순국 소녀 유관순 추념사〉, 김윤경(金允經·1894~1969년)의 산문 〈한메 이윤재님 무덤의 비문〉 등이 실려 있다. 구자룡 시인의 말이다.

“‘사랑보다 강한 거룩한 분노’가 담긴 시 ‘논개’는 1953년 교과서에 수록된 이후 2000년 국정교과서가 자율화될 때까지 반세기 동안 우리의 가슴을 울렸고, 시인 변영로는 ‘논개’ 한 편으로 불멸의 작가가 되었습니다.”

‘논개’는 임진왜란 때 진주 남강 촉석루에서 왜장을 껴안고 열 손가락을 깍지 낀 채 몸을 날려 순국(殉國)한 사실을 소재로 다룬 시다. 제목에서 이미 명백한 민족의식을 보여주고 있다. 구 시인의 계속된 말이다.

“‘논개’라는 이름만으로 저항적인 역사의식을 읽을 수 있어 시의 비장한 아름다움을 자아냅니다. 이 시를 빼고 변영로를 이야기할 수 없을 만큼 ‘논개’와 변영로는 친밀해요.”

‘논개’가 ‘국민 필독’인 이유

다음은 구자룡 시인과의 일문일답이다.

― 이 시가 아무리 민족의식을 담았다고 해도 작품성이 떨어지면 외면받지 않았을까요?

“국정교과서에 이 시가 오랫동안 실리고 ‘국민 필독’이 될 수밖에 없는 이유가 거기 있습니다.

임란 때 왜장을 끌어안고 순국한 인물 이름을 제외하고 의도성이 전연 드러나지 않는 시입니다. 지금의 안목으로 보면 대단히 소박하고 단순하기까지 합니다.”

― 당대 시와 ‘논개’를 비교한다면 어떤 점이 두드러질까요?

“그 시대 작품들이 대개 감정의 노출 아니면 절규, 영탄의 기교 수준임을 감안할 때 변영로 시인이 얼마나 기교적 시의 완성에 심혈을 기울였는지 알 수 있습니다.”

― 좀 더 구체적으로 어떤 면을 의미하는지요?

“이 시의 중심점에 ‘죽음’이란 단어가 있습니다. 관념 중에서도 가장 추상적인 단어가 죽음이죠. 모든 이가 죽지만 그 죽음을 경험한 이가 없으니 구체적 표현이 불가능해요.

이런 관념으로 시적(詩的) 성공을 이루기란 매우 어렵지요. 수주 선생은 고민 끝에 ‘거룩한 분노’를 지닌 인물을 찾아냈고 역사적 인물을 매개 개념으로 삼아 비로소 죽음을 구체적으로, 상징적으로 변화시킬 수 있었던 겁니다.”

구 시인은 “1920년대 초반에 죽음을 모티브로 시의 관념을 이토록 높은 시적 수준으로 승화시킨 방식이 놀랍다”며 “이 시가 우리 시문학사에 기념비적일 수밖에 없는 이유가 여기에 있다”고 강조했다.

100년 전 시집인 《조선의 마음》에서는 ‘논개’와 같은 비장(悲壯)한 시 외에도 근대적 감성의 시정(詩情)과 색감이 묻어나는 시도 찾을 수 있다.

나직하게, 그윽하게 부르는 소리 있어,

나아가보니, 아, 나아가보니…

졸음 잔뜩 실은 듯한 젖빛 구름만이

무척이나 가쁜 듯이, 한없이 게으르게

푸른 하늘 위를 거닌다.

아, 잃은 것 없이 서운한 나의 마음!

-시 ‘봄비’ 일부

생시에 못 뵈올 님을 꿈에나 뵐까 하여

꿈 가는 푸른 고개 넘기는 넘었으나

꿈조차 흔들리우고 흔들리어

그립던 그대 가까울 듯 멀어라.

아, 미끄럽지 않은 곳에 미끄러져

그대와 나 사이엔 만리가 격했어라.

다시 못 뵈올 그대의 고운 얼굴

사라지는 옛 꿈보다도 희미하여라.

-시 ‘생시에 못 뵈올 님을’ 전문

길 잃은 나, 길 잃은 나,

들로 벌로 헤매이다가

혹시 그대 밑둥에 부딪거든

길 잃었다 찾아온 줄 아소.

-시 ‘눈[眼]’ 일부

바다에 계신 그대를

더을로 찾아 다녔어라

그래 더을인가 하고 가보니

그대는 그 곳에도 안 계셔라.

-시 ‘방랑(放浪)의 노래’ 전문

(‘더을’은 들[野]을 뜻한다-편집자 주)

근대의 감성이란 화자(話者)가 감정의 발산에 머무르지 않고 자아의 심리를 세밀화 그리듯이 구체적으로 표현한 것을 말한다. 무엇보다 감성의 세련미가 문학적으로 구현되었느냐가 근대와 전근대를 가르는 척도가 된다. ‘논개’는 100년 전 감성이 낯설게 느껴지지 않는다. 또한 시적 이미지가 독자의 머릿속에 뚜렷이 살아서 움직인다. 비유의 방식도 자연스럽다. 《조선의 마음》의 머리글을 쓴 위당(爲堂) 정인보(鄭寅普·1892~?) 선생은 ‘눈에 띄게 두드러지고 시원한 시적 마음’ ‘수주만 한 높고 아름다운 재질을 여럿을 꼽기는 어렵다’고 칭송하고 있다.

시집 《조선의 마음》은 한국 근대 4대 시집 중 하나다. 비슷한 시기에 나온 김억의 《해파리의 노래》(1923), 박종화의 《흑방비곡》(1924), 김소월의 《진달래꽃》(1925)과 비교해 시적인 완결성에 손색이 없다.

그러나 《조선의 마음》은 일제가 불온서적으로 간주해 발행 한 달 만에 모두 압수, 폐기 처분되는 운명에 처한다. 현재 국내에 원본은 몇 권 안 남은 것으로 알려져 있다.

한편, 변영로의 시가 처음으로 교과서에 수록된 것은 1948년 문교부에서 발행한 《중등국어》 1학년 138쪽에 실린 ‘벗들이여’를 통해서다. 이 시는 시집 《조선의 마음》 6쪽에 수록되어 있다.

구름인 다음에야,

설마 하늘보다 더 오래가랴…

벗들이여, 여기에 ‘믿음’뿐.

오랜 구름, 그릇 같이 깨어지고,

푸른 하늘 눈[眼] 같이 트이니…

벗들이여, 여기엔 ‘바람’뿐.

하늘빛 이 몸에 배이고

먼 곳이 손에 잡힐 듯하니…

벗들이여 여기엔 ‘기쁨’뿐.

얼핏 저 빛 보았는지

깃발이 나부끼니…

벗들이여, 여기엔 ‘모임’뿐.

부실한 귀 헛들었는지,

어디선지 나팔소리 나니…

벗들이여, 여기엔 ‘나감’뿐.

시 ‘벗들이여’를 읽으니 무언가 뭉클한 것이 느껴진다. 일제가 ‘구름’이라면 ‘조선의 마음’은 ‘하늘’이다. 구름이 하늘보다 더 오래갈 리가 없다. 믿음→바람→기쁨→모임→나감으로 이어지는 크레셴도의 물결이 역동적이다. 일제가 이 시집을 불온서적으로 간주한 이유가 여기에 있다.

시집 《조선의 마음》에 수록된 시 ‘생시에 못 뵈올 님’(시집 6쪽)은 경기 부천시 고강동 그의 묘 앞 시비(1962년)에 새겨져 있다. 시 ‘논개’(115쪽)는 1996년 부천 원미구 중앙공원 내에, ‘봄비’(16쪽)는 2002년 부천 오정구 고강동 수주공원 내에 시비로 새겨져, 수주의 시정신을 기리고 있다.

시 ‘봄비’에서 이름을 따온 봄비공원이 원미구 심곡동 심곡천변에 마련된 점도 주목할 만하다. 이 봄비공원 바로 옆에 그의 호를 딴 ‘수주교(矯)’가 있다. 또한 시 ‘낮에 오시기 꺼리시면’(139쪽)은 중동 벌막공원 옆 수주달빛공원에 새겨져 있다.

1919년 독립선언서의 영어 번역?

변영로는 1909년 서울 계동보통학교를 졸업하고 1910년 중앙고보의 전신인 중앙학교에 입학했다. 1912년 졸업을 앞두고 자신을 불량 학생으로 지목한 일본 체육선생과 싸워 자퇴할 만큼 민족의식이 강했고 자기주장이 확고했다.

구자룡 시인에 따르면 수주는 1913년 중앙 기독교청년회관(YMCA) 영어반에 입학하여 6개월 만에 수료할 만큼 ‘천재’ 소리를 들었다고 한다. 낮에는 중앙학교, 저녁에는 기독청년회 영어반에서 학생들을 가르쳤는데 그때 나이 19세였다.

1919년 3·1 만세운동이 일어났을 당시 변영로가 독립선언서를 영문 번역한 것으로 잘못 알려져 있다. 구자룡 시인의 말이다.

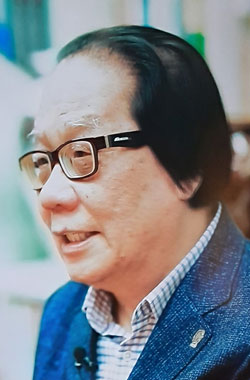

“수주가 독립선언서를 영문 번역한 것이 아니라 형님인 변영태(卞榮泰· 1892~1969년)가 번역한 것을 수주는 영문 타이프로 쳤을 뿐입니다. 1960년 3월에 발행된 어린이 잡지 《새벗》 3월호에 〈특집Ⅱ 3·1절 이야기-골방에서 타이프 치던 일〉이라는 글을 통해 밝혔지요.”

당시 변영로는 이렇게 회고했다.

〈3·1 운동 때, 내 나이는 스물한 살이었고 와이엠씨에이 교사였다. (중략) 독립선언서가 선포되자 종로의 큰길은 “독립 만세”의 아우성과 사람들이 넘쳐흐르듯 하는 한가운데에 놓여 있었다.

나는 와이엠씨에이 소강당에 몰아넣은 몸이 되어 있었다. 나뿐이 아니라 여러 직원들을 일본 경찰이 몰려와서 우리들을 꼼짝 못 하게 하고 경우에 따라서는 잡아가려고 그랬던 것이다. (중략)

당시 월남 이상재 선생은 젊은 사람들이 숙직하는 것이 꼴 보기 싫다고 당신께서 내리 붙박이로 숙직하시던 것을 내가 잠시 대신하겠다고 하였다. 그것은 다름 아니라, 독립선언서의 영어 번역문을 타이프하기 위해서였다. 그 영문 번역은 내 형님(변영태)이 하였고, 나는 그것을 타이프하여 외국 선교사의 손을 빌어 해외(외국)로 보내고자 하였다.

그때 타이프는 와이엠씨에이밖에는 없었다. 밤 열 시면 전깃불이 나갔다. 나는 총무실에 있는 타이프 앞에 촛불을 켜 놓고 앉으면 무서운 생각부터 났다. 밖은 인적이 없고 고요하기 마치 죽음의 도시 같았는데, 일본 경찰의 말굽 소리와 칼자루가 덜거덕거리는 소리만이 어쩌다 들릴 뿐이었다. 방의 위치는 북쪽 구석이었으나 밖으로 난 창이 있었다. 불빛이 밖으로 샐까 보아 검고 두꺼운 종이로 겹겹이 막아놓았다.

그러나 타이프를 한 자씩 칠 적마다 그것은 마치 벼락소리처럼 울리었으며 가슴을 때리는 것 같았다. 그것은 다름 아니라 왜놈의 경찰에게 발각될까 보아서 공포심에서이었다.

그리하여 찍다가는 쉬고, 몇 줄 안 찍고서는 또 멈추고 하여 며칠 만에 복사 10장을 찍어내었다. (중략)

1919년 당시 환경으로 보아 사무실 안의 촛불이 밝으면 얼마나 밝으랴. 한 자 한 자 칠 때마다 어둠 속으로 밀려 들려오는 천둥 같은 소리에 스스로 놀랐다. 한 자 치고 쉬고, 한 자 치고 쉬고를 거듭한 끝에 숨을 죽이며 밤을 꼬박 새웠다. 드디어 영어로 된 독립선언서 ‘오등은 자에 아, 조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언하노라’를 10장 만들어냈다. (하략)〉

1924년 첫 시집 《조선의 마음》이 발행되자마자 시집은 일본총독부에 의해 모두 빼앗겼다. 그러나 변영로는 눈 하나 까닥하지 않았다고 한다. 오히려 더 당당했다. 압수 소식을 듣고 원고를 청탁하러 사람들이 자주 찾아왔다. 구자룡 시인의 말이다.

“마음이 내키는 곳이면 고료도 생각하지 않고 글을 써주었다고 해요. 하지만 마음이 내키지 않은 곳은 아무리 사정해도 ‘붓이 안 돌아가는 걸 어떻게 하느냐’고 거절했죠. 원고를 써달라고 선물까지 들고 오는 사람에게는 버럭 화를 내면서 개[犬] 나무라듯이 하여 보냈다고 합니다. 심지어 총독부 검열로 원고에 몇 번 붉은 줄이 그어지자 그 후 붓을 꺾고 말았습니다.”

붓을 꺾으니 갈수록 끼니 잇기는 어려워지고 술은 심해져 건강에 이상이 생기기 시작했다. 그래도 그는 글을 안 쓰고 버텼다고 한다. 한번은 일제가 술도 마음대로 마시고 양복도 한 벌 해 입으라고 돈뭉치를 내밀었다. 구 시인의 말이다.

“물론 단호히 유혹을 뿌리쳤다고 합니다. 그렇게 절개를 지켰고 그것을 밑천으로 질곡(桎梏) 같은 고난의 시기를 이겨내신 분이 변영로입니다.

그는 매우 예술적인 성격의 소유자로 항상 감정이 충만해 있었고 좋고 싫음의 구분이 분명했지요. 신분이나 지위에 상관없이 사람을 대했지요. 자유당 정권 때 국방부 장관의 따귀를 갈긴 일화는 유명합니다.”

변영로는 조선의 혼(魂)마저 위태로웠던 암흑기에 한결같이 확고한 의지를 가지고 ‘조선의 마음’을 추구하였던 시인이다. 저항의식을 끈질기게 내면화해 창씨개명은 고사하고 한 줄의 친일 문장도 쓰지 않았다. 구 시인의 말이다.

“일각에서는 변영로 시인을 ‘두주불사(斗酒不辭)’라고 하지만, 일제강점기 때 친일 문장을 쓰지 않으려고 했던 강골이 그의 정신세계 바탕입니다. 안타깝게도 금주를 몇 번씩이나 선언했지만 이루지는 못했어요.”

10월 19일 부천에서 발간 100주년 행사

수주는 인후암에 걸려 일본으로 건너가 수술은 잘 마쳤으나 이후에도 지나치게 술을 마시는 바람에 1961년 3월 14일 오후 9시, 서울 종로구 자택에서 향년 63세에 타계했다. 지금은 고향 땅인 경기도 부천시 오정구 고강동 선영(先塋)에 잠들어 있다.

10월 19일 경기도 부천문학관에서 수주시문학동인이 주최하고 한국작가회의 부천지부, 복사골문학회가 후원하는 시집 《조선의 마음》 발간 100주년을 기념하는 행사가 열린다. 단풍이 물들어가는 계절에, 수주 변영로가 꿈꾸던 ‘조선의 마음’을 가까이에서 느끼는 ‘세기적인’ 기회가 되기를 바란다.⊙

100년 전 시인의 마음을 달군 ‘조선의 마음’이 궁금해 다른 일을 미루고 읽어 보았다.

|

| 수주(樹州) 변영로(卞榮魯·1898~1961년). |

종교보다도 깊고

불붙는 정열(情熱)은

사랑보다도 강하다

아, 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 ‘마음’ 흘러라.

아리땁던 그 아미(蛾眉)

높게 흔들리우며

그 석류(石榴) 속 같은 입술

‘죽음’을 입 맞추었네!

아, 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 ‘마음’ 흘러라.

흐르는 강(江) 물은

길이길이 푸르리니

그대의 꽃다운 혼

어이 아니 붉으랴

아, 강낭콩꽃보다도 더 푸른

그 물결 위에

양귀비꽃보다도 더 붉은

그 ‘마음’ 흘러라!

-변영로의 시 ‘논개’ 전문

|

| 시 ‘논개’는 6·25 사변 중이던 1953년 《중등국어》 3학년 2학기 교과서 197쪽에 실렸다. |

‘논개’ 외에 김성칠(金聖七·1913~1951년)의 산문 〈육신묘(六臣墓·세조 때 단종의 복위를 꾀하다가 처형된 여섯 사람의 묘-편집자 주)〉, 설의식(薛義植·1900~1954년)의 산문 〈순국 소녀 유관순 추념사〉, 김윤경(金允經·1894~1969년)의 산문 〈한메 이윤재님 무덤의 비문〉 등이 실려 있다. 구자룡 시인의 말이다.

“‘사랑보다 강한 거룩한 분노’가 담긴 시 ‘논개’는 1953년 교과서에 수록된 이후 2000년 국정교과서가 자율화될 때까지 반세기 동안 우리의 가슴을 울렸고, 시인 변영로는 ‘논개’ 한 편으로 불멸의 작가가 되었습니다.”

‘논개’는 임진왜란 때 진주 남강 촉석루에서 왜장을 껴안고 열 손가락을 깍지 낀 채 몸을 날려 순국(殉國)한 사실을 소재로 다룬 시다. 제목에서 이미 명백한 민족의식을 보여주고 있다. 구 시인의 계속된 말이다.

“‘논개’라는 이름만으로 저항적인 역사의식을 읽을 수 있어 시의 비장한 아름다움을 자아냅니다. 이 시를 빼고 변영로를 이야기할 수 없을 만큼 ‘논개’와 변영로는 친밀해요.”

‘논개’가 ‘국민 필독’인 이유

|

| 1924년 10월 9일 자 《조선일보》에 실린 시집 《조선의 마음》 광고. |

― 이 시가 아무리 민족의식을 담았다고 해도 작품성이 떨어지면 외면받지 않았을까요?

“국정교과서에 이 시가 오랫동안 실리고 ‘국민 필독’이 될 수밖에 없는 이유가 거기 있습니다.

임란 때 왜장을 끌어안고 순국한 인물 이름을 제외하고 의도성이 전연 드러나지 않는 시입니다. 지금의 안목으로 보면 대단히 소박하고 단순하기까지 합니다.”

― 당대 시와 ‘논개’를 비교한다면 어떤 점이 두드러질까요?

“그 시대 작품들이 대개 감정의 노출 아니면 절규, 영탄의 기교 수준임을 감안할 때 변영로 시인이 얼마나 기교적 시의 완성에 심혈을 기울였는지 알 수 있습니다.”

― 좀 더 구체적으로 어떤 면을 의미하는지요?

“이 시의 중심점에 ‘죽음’이란 단어가 있습니다. 관념 중에서도 가장 추상적인 단어가 죽음이죠. 모든 이가 죽지만 그 죽음을 경험한 이가 없으니 구체적 표현이 불가능해요.

이런 관념으로 시적(詩的) 성공을 이루기란 매우 어렵지요. 수주 선생은 고민 끝에 ‘거룩한 분노’를 지닌 인물을 찾아냈고 역사적 인물을 매개 개념으로 삼아 비로소 죽음을 구체적으로, 상징적으로 변화시킬 수 있었던 겁니다.”

구 시인은 “1920년대 초반에 죽음을 모티브로 시의 관념을 이토록 높은 시적 수준으로 승화시킨 방식이 놀랍다”며 “이 시가 우리 시문학사에 기념비적일 수밖에 없는 이유가 여기에 있다”고 강조했다.

100년 전 시집인 《조선의 마음》에서는 ‘논개’와 같은 비장(悲壯)한 시 외에도 근대적 감성의 시정(詩情)과 색감이 묻어나는 시도 찾을 수 있다.

나직하게, 그윽하게 부르는 소리 있어,

나아가보니, 아, 나아가보니…

졸음 잔뜩 실은 듯한 젖빛 구름만이

무척이나 가쁜 듯이, 한없이 게으르게

푸른 하늘 위를 거닌다.

아, 잃은 것 없이 서운한 나의 마음!

-시 ‘봄비’ 일부

생시에 못 뵈올 님을 꿈에나 뵐까 하여

꿈 가는 푸른 고개 넘기는 넘었으나

꿈조차 흔들리우고 흔들리어

그립던 그대 가까울 듯 멀어라.

아, 미끄럽지 않은 곳에 미끄러져

그대와 나 사이엔 만리가 격했어라.

다시 못 뵈올 그대의 고운 얼굴

사라지는 옛 꿈보다도 희미하여라.

-시 ‘생시에 못 뵈올 님을’ 전문

길 잃은 나, 길 잃은 나,

들로 벌로 헤매이다가

혹시 그대 밑둥에 부딪거든

길 잃었다 찾아온 줄 아소.

-시 ‘눈[眼]’ 일부

바다에 계신 그대를

더을로 찾아 다녔어라

그래 더을인가 하고 가보니

그대는 그 곳에도 안 계셔라.

-시 ‘방랑(放浪)의 노래’ 전문

(‘더을’은 들[野]을 뜻한다-편집자 주)

근대의 감성이란 화자(話者)가 감정의 발산에 머무르지 않고 자아의 심리를 세밀화 그리듯이 구체적으로 표현한 것을 말한다. 무엇보다 감성의 세련미가 문학적으로 구현되었느냐가 근대와 전근대를 가르는 척도가 된다. ‘논개’는 100년 전 감성이 낯설게 느껴지지 않는다. 또한 시적 이미지가 독자의 머릿속에 뚜렷이 살아서 움직인다. 비유의 방식도 자연스럽다. 《조선의 마음》의 머리글을 쓴 위당(爲堂) 정인보(鄭寅普·1892~?) 선생은 ‘눈에 띄게 두드러지고 시원한 시적 마음’ ‘수주만 한 높고 아름다운 재질을 여럿을 꼽기는 어렵다’고 칭송하고 있다.

시집 《조선의 마음》은 한국 근대 4대 시집 중 하나다. 비슷한 시기에 나온 김억의 《해파리의 노래》(1923), 박종화의 《흑방비곡》(1924), 김소월의 《진달래꽃》(1925)과 비교해 시적인 완결성에 손색이 없다.

그러나 《조선의 마음》은 일제가 불온서적으로 간주해 발행 한 달 만에 모두 압수, 폐기 처분되는 운명에 처한다. 현재 국내에 원본은 몇 권 안 남은 것으로 알려져 있다.

한편, 변영로의 시가 처음으로 교과서에 수록된 것은 1948년 문교부에서 발행한 《중등국어》 1학년 138쪽에 실린 ‘벗들이여’를 통해서다. 이 시는 시집 《조선의 마음》 6쪽에 수록되어 있다.

구름인 다음에야,

설마 하늘보다 더 오래가랴…

벗들이여, 여기에 ‘믿음’뿐.

오랜 구름, 그릇 같이 깨어지고,

푸른 하늘 눈[眼] 같이 트이니…

벗들이여, 여기엔 ‘바람’뿐.

하늘빛 이 몸에 배이고

먼 곳이 손에 잡힐 듯하니…

벗들이여 여기엔 ‘기쁨’뿐.

얼핏 저 빛 보았는지

깃발이 나부끼니…

벗들이여, 여기엔 ‘모임’뿐.

부실한 귀 헛들었는지,

어디선지 나팔소리 나니…

벗들이여, 여기엔 ‘나감’뿐.

시 ‘벗들이여’를 읽으니 무언가 뭉클한 것이 느껴진다. 일제가 ‘구름’이라면 ‘조선의 마음’은 ‘하늘’이다. 구름이 하늘보다 더 오래갈 리가 없다. 믿음→바람→기쁨→모임→나감으로 이어지는 크레셴도의 물결이 역동적이다. 일제가 이 시집을 불온서적으로 간주한 이유가 여기에 있다.

시집 《조선의 마음》에 수록된 시 ‘생시에 못 뵈올 님’(시집 6쪽)은 경기 부천시 고강동 그의 묘 앞 시비(1962년)에 새겨져 있다. 시 ‘논개’(115쪽)는 1996년 부천 원미구 중앙공원 내에, ‘봄비’(16쪽)는 2002년 부천 오정구 고강동 수주공원 내에 시비로 새겨져, 수주의 시정신을 기리고 있다.

시 ‘봄비’에서 이름을 따온 봄비공원이 원미구 심곡동 심곡천변에 마련된 점도 주목할 만하다. 이 봄비공원 바로 옆에 그의 호를 딴 ‘수주교(矯)’가 있다. 또한 시 ‘낮에 오시기 꺼리시면’(139쪽)은 중동 벌막공원 옆 수주달빛공원에 새겨져 있다.

1919년 독립선언서의 영어 번역?

|

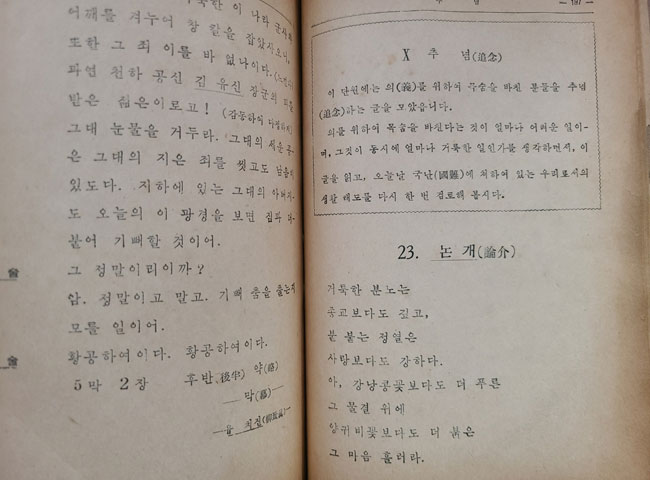

| 변영로 시인의 고향인 경기도 부천에 사는 구자룡 시인. |

구자룡 시인에 따르면 수주는 1913년 중앙 기독교청년회관(YMCA) 영어반에 입학하여 6개월 만에 수료할 만큼 ‘천재’ 소리를 들었다고 한다. 낮에는 중앙학교, 저녁에는 기독청년회 영어반에서 학생들을 가르쳤는데 그때 나이 19세였다.

1919년 3·1 만세운동이 일어났을 당시 변영로가 독립선언서를 영문 번역한 것으로 잘못 알려져 있다. 구자룡 시인의 말이다.

“수주가 독립선언서를 영문 번역한 것이 아니라 형님인 변영태(卞榮泰· 1892~1969년)가 번역한 것을 수주는 영문 타이프로 쳤을 뿐입니다. 1960년 3월에 발행된 어린이 잡지 《새벗》 3월호에 〈특집Ⅱ 3·1절 이야기-골방에서 타이프 치던 일〉이라는 글을 통해 밝혔지요.”

당시 변영로는 이렇게 회고했다.

〈3·1 운동 때, 내 나이는 스물한 살이었고 와이엠씨에이 교사였다. (중략) 독립선언서가 선포되자 종로의 큰길은 “독립 만세”의 아우성과 사람들이 넘쳐흐르듯 하는 한가운데에 놓여 있었다.

나는 와이엠씨에이 소강당에 몰아넣은 몸이 되어 있었다. 나뿐이 아니라 여러 직원들을 일본 경찰이 몰려와서 우리들을 꼼짝 못 하게 하고 경우에 따라서는 잡아가려고 그랬던 것이다. (중략)

당시 월남 이상재 선생은 젊은 사람들이 숙직하는 것이 꼴 보기 싫다고 당신께서 내리 붙박이로 숙직하시던 것을 내가 잠시 대신하겠다고 하였다. 그것은 다름 아니라, 독립선언서의 영어 번역문을 타이프하기 위해서였다. 그 영문 번역은 내 형님(변영태)이 하였고, 나는 그것을 타이프하여 외국 선교사의 손을 빌어 해외(외국)로 보내고자 하였다.

그때 타이프는 와이엠씨에이밖에는 없었다. 밤 열 시면 전깃불이 나갔다. 나는 총무실에 있는 타이프 앞에 촛불을 켜 놓고 앉으면 무서운 생각부터 났다. 밖은 인적이 없고 고요하기 마치 죽음의 도시 같았는데, 일본 경찰의 말굽 소리와 칼자루가 덜거덕거리는 소리만이 어쩌다 들릴 뿐이었다. 방의 위치는 북쪽 구석이었으나 밖으로 난 창이 있었다. 불빛이 밖으로 샐까 보아 검고 두꺼운 종이로 겹겹이 막아놓았다.

그러나 타이프를 한 자씩 칠 적마다 그것은 마치 벼락소리처럼 울리었으며 가슴을 때리는 것 같았다. 그것은 다름 아니라 왜놈의 경찰에게 발각될까 보아서 공포심에서이었다.

그리하여 찍다가는 쉬고, 몇 줄 안 찍고서는 또 멈추고 하여 며칠 만에 복사 10장을 찍어내었다. (중략)

1919년 당시 환경으로 보아 사무실 안의 촛불이 밝으면 얼마나 밝으랴. 한 자 한 자 칠 때마다 어둠 속으로 밀려 들려오는 천둥 같은 소리에 스스로 놀랐다. 한 자 치고 쉬고, 한 자 치고 쉬고를 거듭한 끝에 숨을 죽이며 밤을 꼬박 새웠다. 드디어 영어로 된 독립선언서 ‘오등은 자에 아, 조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언하노라’를 10장 만들어냈다. (하략)〉

|

| 1960년 3월에 발행된 어린이 잡지 《새벗》 3월호에 변영로의 〈3·1절 이야기-골방에서 타이프 치던 일〉이 실렸다. |

“마음이 내키는 곳이면 고료도 생각하지 않고 글을 써주었다고 해요. 하지만 마음이 내키지 않은 곳은 아무리 사정해도 ‘붓이 안 돌아가는 걸 어떻게 하느냐’고 거절했죠. 원고를 써달라고 선물까지 들고 오는 사람에게는 버럭 화를 내면서 개[犬] 나무라듯이 하여 보냈다고 합니다. 심지어 총독부 검열로 원고에 몇 번 붉은 줄이 그어지자 그 후 붓을 꺾고 말았습니다.”

붓을 꺾으니 갈수록 끼니 잇기는 어려워지고 술은 심해져 건강에 이상이 생기기 시작했다. 그래도 그는 글을 안 쓰고 버텼다고 한다. 한번은 일제가 술도 마음대로 마시고 양복도 한 벌 해 입으라고 돈뭉치를 내밀었다. 구 시인의 말이다.

“물론 단호히 유혹을 뿌리쳤다고 합니다. 그렇게 절개를 지켰고 그것을 밑천으로 질곡(桎梏) 같은 고난의 시기를 이겨내신 분이 변영로입니다.

그는 매우 예술적인 성격의 소유자로 항상 감정이 충만해 있었고 좋고 싫음의 구분이 분명했지요. 신분이나 지위에 상관없이 사람을 대했지요. 자유당 정권 때 국방부 장관의 따귀를 갈긴 일화는 유명합니다.”

변영로는 조선의 혼(魂)마저 위태로웠던 암흑기에 한결같이 확고한 의지를 가지고 ‘조선의 마음’을 추구하였던 시인이다. 저항의식을 끈질기게 내면화해 창씨개명은 고사하고 한 줄의 친일 문장도 쓰지 않았다. 구 시인의 말이다.

“일각에서는 변영로 시인을 ‘두주불사(斗酒不辭)’라고 하지만, 일제강점기 때 친일 문장을 쓰지 않으려고 했던 강골이 그의 정신세계 바탕입니다. 안타깝게도 금주를 몇 번씩이나 선언했지만 이루지는 못했어요.”

10월 19일 부천에서 발간 100주년 행사

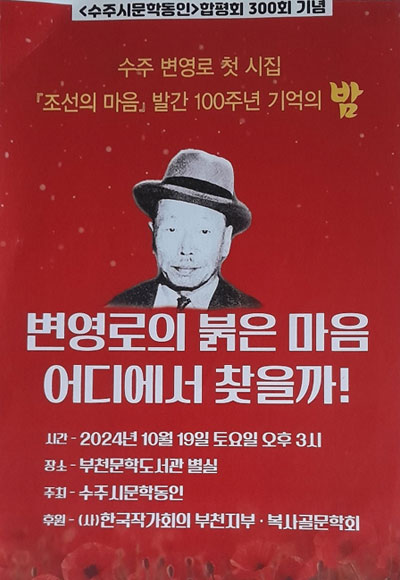

|

| 경기도 부천문학관에서 열린 시집 《조선의 마음》 발간 100주년을 기념하는 행사 포스터. |

10월 19일 경기도 부천문학관에서 수주시문학동인이 주최하고 한국작가회의 부천지부, 복사골문학회가 후원하는 시집 《조선의 마음》 발간 100주년을 기념하는 행사가 열린다. 단풍이 물들어가는 계절에, 수주 변영로가 꿈꾸던 ‘조선의 마음’을 가까이에서 느끼는 ‘세기적인’ 기회가 되기를 바란다.⊙