⊙ 진보좌익은 대중선동으로 충분… 보수의 주체 단위는 개인이기 때문에 진실을 담는 텍스트가 필요

⊙ 로널드 레이건, 윌리엄 버클리의 《내셔널리뷰》 읽으며 보수주의로 전향

⊙ 윌리엄 버클리의 《예일대의 신과 인간》, 러셀 커크의 《보수의 정신》 등

⊙ 레너드 리드·헨리 해즐릿, 경제교육재단(FEE) 창설, 고전 자유주의 사상으로 무장한 젊은이들을 길러내기 위해 대학에 ISI 설립

조평세

1983년생. 런던대 킹스컬리지(KCL) 종교학 학사, 전쟁학 석사, 고려대 북한학 박사 졸업 / 現 1776연구소 대표, 《월드뷰》 부편집장, 전국청년연합 바로서다 이사 / 역서 《레이건 일레븐》 《모든 사회의 기초는 보수다》 《웨인 그루뎀의 성경과 정치》 등

⊙ 로널드 레이건, 윌리엄 버클리의 《내셔널리뷰》 읽으며 보수주의로 전향

⊙ 윌리엄 버클리의 《예일대의 신과 인간》, 러셀 커크의 《보수의 정신》 등

⊙ 레너드 리드·헨리 해즐릿, 경제교육재단(FEE) 창설, 고전 자유주의 사상으로 무장한 젊은이들을 길러내기 위해 대학에 ISI 설립

조평세

1983년생. 런던대 킹스컬리지(KCL) 종교학 학사, 전쟁학 석사, 고려대 북한학 박사 졸업 / 現 1776연구소 대표, 《월드뷰》 부편집장, 전국청년연합 바로서다 이사 / 역서 《레이건 일레븐》 《모든 사회의 기초는 보수다》 《웨인 그루뎀의 성경과 정치》 등

- 1988년 1월 21일 백악관에서 만난 레이건 대통령과 윌리엄 버클리. 레이건은 버클리가 펴낸 《내셔널리뷰》를 읽고 보수주의자가 되었다. 사진=퍼블릭 도메인

윌리엄 F. 버클리 주니어(1925~ 2008년)는 ‘미국 보수주의 운동의 대부(代父)’로 불린다. 그의 청소년 시절, 버클리가(家)의 저녁 식탁에는 종종 한 노(老)신사가 초대되었다. 자칭 ‘철학적 무정부주의자’였던 앨버트 제이 녹이었다. 제이 녹은 버클리의 아버지와 가까운 친구였다. 그는 코네티컷 샤론에 있는 버클리가의 저택에 주기적으로 찾아와 만찬을 함께하며 말년의 소회를 털어놓곤 했다. 이 ‘자유로운 영혼’과 보냈던 시간은 어린 버클리에게 적잖은 영향을 끼쳤다.

당시 제이 녹은 겉보기엔 마치 패잔병(敗殘兵)이나 다름없었다. 사회의 거센 시류(時流)와 싸우다가 결국은 막아내지 못한 비운(悲運)의 인물로 여겨졌다. 그는 젊은 시절 성직자가 되었지만, 더 많은 대중에게 영향력을 끼치고자 그 길을 접고 가족도 뒤로하였다. 그가 맞선 현대사회는 경제적으로는 사회주의가, 철학적으로는 상대주의가, 정치사회적으로는 실용주의와 공리주의가, 문명의 기초가 되는 도덕과 질서를 갉아먹는 시대였다. 우드로 윌슨의 행정국가 건설과 국제 간섭주의부터, 존 듀이의 실용주의 교육철학과 프랭클린 루스벨트의 뉴딜까지, 바야흐로 ‘진보’의 파도가 물밀듯이 들어오는 국가주의의 전성기였다. 그는 이러한 시류에 수많은 글로 저항했지만 현대의 ‘진보’를 막아내기에는 역부족이었다. 그는 1920년 《자유인(The Freeman)》이라는 이름의 리버테리언 잡지도 창간했지만 끝내 자금난으로 폐간해야만 했다.

어린 버클리와 함께 저녁 식사를 같이하던 제이 녹은 언뜻 보기에 사회에 깊은 환멸을 느끼며 자포자기에 빠진 듯했다. 하지만 겉으로 보이는 그 모습이 전부는 아니었다. 그는 대중을 설득하겠다는 목표의 허망함을 깨닫고 일찍이 그 목표를 내려놓았다. 대신, 그는 다른 목표의식을 가지고 있었다. 바로 소수(少數)의 ‘남은 자(Remnant·렘넌트)’를 찾아 길러내는 것이었다.

렘넌트 정신

제이 녹은 1936년 《디 애틀랜틱》에 〈이사야의 사명(Isaiah’s Job)〉이라는 글을 실었다. 대중을 설득하는 ‘사명’을 가지고 열의에 가득 찬 어느 지식인에게 했던 충고를 전했다. 그는 이스라엘 백성에게 심판과 멸망의 메시지를 전했던 구약(舊約) 시대 이사야 선지자가, 대중의 변화를 목표로 삼지 않고 오직 이스라엘의 남은 자들을 일으켜 세워 문명 쇠퇴의 시기를 버티게 하는 것을 소기의 사명으로 삼았던 것에 주목했다. 그는 이 황혼의 때에 이사야가 그랬던 것처럼, 지금 당장의 대중이 아니라 훗날 무너진 문명을 다시 일으킬 소수의 ‘렘넌트’를 목표로 삼아야 한다고 설파했다. 바로 거기에 그가 가졌던 ‘비관적 낙관’의 비밀이 있었다.

대중을 설득하는 것은 비현실적이거나 오히려 불리했다. 개인성을 감추는 집단은 양심의 작용을 억제하고 인간의 악한 본성을 극대화하는 경향이 있었다. 많은 사람을 한꺼번에 설득하는 것은 모든 사상가 및 지도자의 바람이지만, 이런 무리한 시도는 줄곧 선전선동 구호의 비중을 높이고 급기야 기만을 합리화했다. 그리고 종국에는 스스로의 정체성(正體性)마저 잃게 만들곤 했다.

반면 렘넌트 정신은 비교적 소박했다. 아직 조직화되지 않은 어설픈 개인을 상대하는 일이었다. 거센 시류를 막아내거나 방향을 바꾸는 게 아닌, 단지 흐름에 쓸려나가지 않을 소수의 남은 자를 그저 지키는 것이었다. 문명 수호와 같은 거창한 열매를 거둘 가능성도 적었다. 단지 문명의 황혼이 지나고 살아남아 있을 소수에게 희망을 걸고, 덤덤히 해야 할 일과 내야 할 목소리를 낼 뿐이었다. 그야말로 선지자의 좁은 길이라 할 수 있다. 영광의 대로(大路)와는 거리가 멀었다. 1945년 제이 녹은 조용히 세상을 떠났다.

이후 제이 녹의 렘넌트 정신은 놀라운 힘을 발휘했다. 그의 사상은 훗날 윌리엄 버클리를 비롯한 수많은 보수주의 사상가들에게 있어 중요한 정신적 버팀목이 되었다. 무엇보다 대중을 설득하기보다 소수의 남은 자들을 발굴하겠다는 발상은 전략적으로 매우 유효했다. 현대주의의 거센 흐름 속에서 저항할 엄두조차 내지 못하고 허덕이던 많은 사상가에게 거창하지 않아도 무언가 해볼 수 있는 용기를 준 것이다.

렘넌트들의 모임

당장 제이 녹의 사상에 큰 영향을 받은 레너드 리드와 헨리 해즐릿은 1946년 경제교육재단(FEE·Fou ndation for Economic Education)을 창립했다. 마침 정부의 사회주의적 간섭에 위기의식을 느끼던 많은 기업인이 자금을 지원했다. 시어스, 듀폰, 하워드 퓨, 제너럴 모터스 등이 기꺼이 동참했다. FEE는 당시 정부의 개입주의에 저항하던 라스바드, 미제스, 하이에크 등을 미국에 널리 알리는 데 결정적인 역할을 한 단체다. 이듬해 하이에크는 FEE의 지원을 받아 고전적 자유주의 지식인 모임인 몽펠르랭(Mont Pelerin) 소사이어티를 창립하기도 했다.

FEE의 목표는 단순했다. 대중을 상대로 한 거창한 설득이 아니라 소수의 개인, 즉 렘넌트들을 찾아내 키우는 것이었다. 당시 G. I. 빌(2차 세계대전에 참전한 제대 군인들에게 대학 교육을 지원하는 정책)로 인해 대학 캠퍼스가 급격히 팽창하고 있었다. FEE는 캠퍼스에 고전적 자유주의 사상을 담은 소책자를 배포하는 문서사업에 주력했다. 그리고 학생들이 자체적으로 캠퍼스 잡지를 발행하도록 지원했다. FEE는 폐간해야만 했던 제이 녹의 《자유인》 잡지도 30년 만에 부활시켰다.

그들은 캠퍼스에서 더 효과적으로 고전 자유주의 사상으로 무장한 젊은이들을 길러내기 위해 ISI(Interco llegiate Society of Individualists)도 설립했다. 제이 녹의 영향을 받은 또 다른 보수운동가 프랭크 초도로브가 총대를 멨다. ISI의 주요 사업은 FEE가 제작한 리소스를 가지고 각 캠퍼스에서 학생들이 공부 모임을 갖도록 지원하는 것이었다.

중요한 것은 그들이 집단 대중이 아닌 소수의 렘넌트를 설득의 대상으로 삼았다는 것이다. 그랬기 때문에 그들은 조급함을 버리고 장기적인 안목으로 텍스트 구축에 주력할 수 있었다. 대중 집회와 집단의 구호는 뜨거운 열기를 발생시키지만 금방 식기 마련이다. 내성(耐性)과 피로 현상도 생겨 그러한 열기는 재생산하기 어렵다. 대중의 열기를 유지하기 위해서는 또한 점점 더 강한 자극을 필요로 하기 때문에, 그 과정에서 진실과 거짓, 억측과 비약이 뒤섞인 각종 음모론이 파생되기도 한다. 든든한 사상적 토대가 구축되지 않은 보수는 또 다른 맹목과 교조주의(敎條主義)를 만들어 결국 보수가 아닌 다른 어떤 것이 된다. 러셀 커크가 정의했듯, 보수주의는 무엇보다 ‘이데올로기의 부정(negation of ideology)’이기 때문이다. 그러나 텍스트는 차분한 호흡 속에서 각 개인에게 스며들어 사상을 구축하는 힘이 있다.

윌리엄 버클리와 헨리 레그너리

미국 보수운동의 시작은, 결국 어떤 거창한 이벤트가 아니라 텍스트였다. 제이 녹의 반(反)국가 사상을 담은 《우리의 적, 국가(Our Enemy, The State)》(1935)는 점점 거대해지는 정부에 대해 보수주의자에게 기본적인 불신을 심어주었고, 그의 렘넌트 정신은 폭주하는 현대사회의 시류 속에서 큰 닻이 되어 위대한 보수주의 고전을 남길 수 있는 ‘폭풍 속 고요함’을 제공해주었다.

그러고 10여 년 뒤, 미국 현대 보수주의의 최초 고전이라고 할 수 있는 리처드 위버의 《사상은 결과를 낳는다(Ideas Have Consequences)》(1948)가 출판되었다. 이 책은 진리의 절대성을 부정한 중세의 유명론(唯名論·nominalism)이 어떻게 서구문명의 쇠퇴로 이어졌는지 그 과정을 추적했다. 위버는 이 책에서 서구 사회가 어떻게 차례차례 진리를 ‘상품화’하여 인간을 그 도덕적 뿌리로부터 근절시켰는지 낱낱이 보여주었다. 또한 이렇게 무너져가는 서구 문명을 다시 소생시키기 위한 현대 보수의 대응책도 제안하였다. 구체적으로, 언어에 도덕적 가치를 다시 부여하는 것과 소유권을 회복해야 한다고 주장했다. 특히 소유권은 인간의 ‘마지막 형이상학적 권리(last metaphysical right)’라고 불렀다. 이는 포스트모더니즘과 PC(Political Correctness)주의로 인해 언어가 가치와 분리되고 사적(私的) 소유가 죄악시되는 오늘날 여전히 매우 유효한 처방전이 아닐 수 없다.

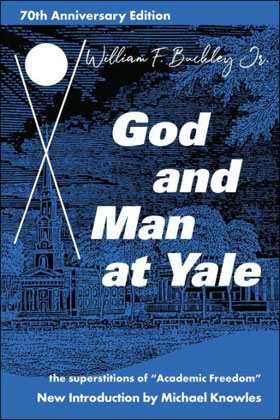

이러다 마침내 1951년, 윌리엄 버클리의 《예일대의 신과 인간(God and Man at Yale)》이 출간되었다. 그는 이 책을 통해 예일대학교에서 ‘사회주의를 가르치는 경제학 교수’와 ‘무신론(無神論)을 가르치는 신학(神學) 교수’ 등을 고발했다.

이 책은 예일대뿐 아니라 미국 전역을 떠들썩하게 하며 미국 보수운동의 첫 신호탄을 쏘았다. 예일대학 측의 강한 반발과 버클리의 졸업을 취소하려는 위협도 있었지만, 버클리의 예일대 지도교수 윌모어 켄달이 그를 적극 변호하며 지지했다. 26세의 그는 이 사건으로 단번에 ‘미국 보수운동의 아이콘’이 되었고, 2008년 사망할 때까지 반세기 이상 그 타이틀을 유지했다.

버클리의 《예일대의 신과 인간》을 출간한 출판업자 헨리 레그너리는 이후 미국의 보수주의 책을 도맡아 출간했다. 그는 버클리의 책을 출판했다는 이유로 시카고대학과의 거대 출판 계약을 파기당해야만 했다. 하지만 레그너리는 오히려 더 노골적으로 보수주의자들을 찾아내 그들의 책을 출판했다. 그의 결정적인 업적은 1953년 러셀 커크의 박사 학위 논문을 발굴해 단행본으로 출간한 것이다. 커크가 원제(原題)로 달았던 《보수의 참패(Conservatives’ Rout)》를 《보수의 정신(Conservative Mind)》으로 바꾼 것도 레그너리였다. 커크는 이 책을 통해 많은 혁명적 철학가의 얕은 추상주의(抽象主義)와 비인간성을 폭로하며 영미식 보수주의 정치철학의 자랑스러운 유산을 정립했다.

사미즈다트

《보수의 정신》과 더불어 그 해 두 권의 또 다른 보수주의 고전도 탄생했다. 레오 스트라우스의 《자연권과 역사(Natural Right and History)》와 로버트 니스벳의 《공동체의 추구(Quest for Community)》다. 지난 2023년 9월 열린 ISI 창립 70주년 행사에서 헤리티지재단 창립자 에드윈 퓰너는, 70년 전 출판된 이 세 권의 책이 30년 후 ‘레이건 보수 혁명’의 초석을 놓았다고 회고했다. 스트라우스는 사회를 허무주의로 이끄는 현대의 상대주의를 비판하며, 서구 문명이 자연권 전통을 회복해야 한다고 주장했다. 니스벳은 국가의 탄생 이후 소멸하기 시작한 ‘개인과 국가 사이’의 공동체 회복을 주장했다.

1년 뒤 또 하나의 위대한 보수주의 고전이라 할 수 있는 휘태커 챔버스의 《증언(Witness)》 또한 나왔다. 바로 미 국무부에 침투한 소련 간첩 앨저 히스를 고발한 챔버스의 회고다. 이 저작이 여전히 보수주의자들에게 깊은 울림을 주는 이유는 이 책의 하이라이트인 서문 때문이다. ‘자녀들에게 보내는 편지 형식’으로 쓴 이 서문에서 챔버스는, 자신이 왜 이기는 쪽(공산주의)에서 지는 쪽(서구)으로 전향(轉向)했는지 설명한다. 그리고 신(神)이 부여한 양심을 따라야 하는 보수주의자의 숙명을 강력히 호소한다. 챔버스 또한 제이 녹과 마찬가지로, 절망 속에서 살아남을 소수의 렘넌트들을 통해 옅은 희망을 보았던 비관적 낙관론자였다.

제이 녹의 ‘렘넌트 정신’에 고무되어 FEE를 창립했던 헨리 해즐릿과 레너드 리드도 각각 고전자유주의 문학의 대표 서적이라고 할 수 있는 《경제학 1교시(Economics in One Lesson)》(1946)와 《나는 연필입니다(I, Pencil)》(1958)를 남겼다.

흥미로운 것은 지구 반대편 공산권에서도 같은 ‘문학 전쟁(literary warfare)’이 펼쳐지고 있었다는 사실이다. 사회주의 치하에서 자유를 갈망하던 지식인들은 사미즈다트(samizdat)를 통해 수많은 렘넌트를 양성했다. 사미즈다트란 사회주의 치하에서 국가의 검열을 피해 자유인들이 문학작품과 평론을 자체적으로 출판하여 배포했던 지하운동, 또는 그 인쇄물을 말한다. 보리스 파스테르나크의 《닥터 지바고》, 알렉산드르 솔제니친의 《수용소군도》, 바츨라프 하벨의 《힘없는 자들의 권력》 등이 대표적이다. 이러한 작품들은 지하세계를 통해 밀수, 유포되며 남아 있는 자유인들을 버티게 하고 자유의 때를 준비하게 했다.

‘낙관적 비관’으로 시작한 《내셔널리뷰》

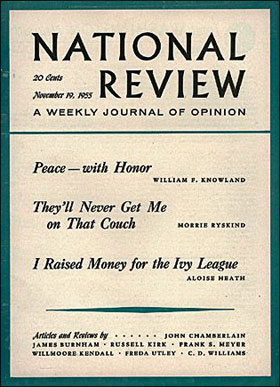

미국 현대 보수주의 운동의 출발 시점을 콕 집으라고 한다면 대부분의 역사학자는 1955년 11월 19일을 꼽는다. 바로 윌리엄 버클리가 보수주의 주간 평론지 《내셔널리뷰(National Review)》를 창간한 날이다. 《내셔널리뷰》 창간호 발행사 〈우리의 사명 선언(Our Mission Statement)〉에는 버클리가 어릴 적 식탁에서 만났던 제이 녹의 ‘비관적 낙관’과 텍스트의 중요성이 녹아 있다.

〈[《내셔널리뷰》는], 아무도 그렇게 하려고 하지 않고 그렇게 할 것을 바라지도 않는 이 시대에, 역사를 가로질러 서서 ‘멈춰’라고 외친다.… 적어도 ‘뉴딜’과 타협할 수 없는 우리 보수주의자들은 정부의 주제넘는 ‘허가’를 거부한다. 이것은… 리버럴이 장악한 오늘날 세상에서 위험한 일이다.… (하지만) 사상을 만들거나 보전하기 위해서는 사상의 교환이 이루어져야 한다. 그러한 교환의 매체는 인쇄된 텍스트다.… 그래서 우리는… 역사의 지름길을 독차지한 듯 환희에 젖은 공산주의자들의 일심이 울려 퍼지는 이 세상에서… 절망감을 품고 출판을 시작한다. 우리에게 좋은 징조는 아니다. 그러나 우리는 동시에 상당한, 그리고 신중히 고려된 낙관을 가지고 이 일을 시작한다.〉

버클리는 2년의 준비 기간 동안 수많은 투자자를 찾아다녔다. 그러며 ‘인쇄된 텍스트’를 통한 보수주의 사상 교환의 필요성을 호소했다. 많은 기업인이 함께했지만, 결국 상당 부분은 버클리가의 사비(私費)를 털어 충족해야 했다. 3명의 상주 직원 중 한 명은 무보수로 봉사한 버클리의 누이였다. 하지만 분명 가치가 있는 투자였다. 《내셔널리뷰》는 이후 미국 보수주의 운동의 주축이 되었을 뿐 아니라 보수의 방향을 설정하고 조정하는 포럼 역할을 담당했다. 현재 수많은 잡지가 폐간되는 와중에도 굳건히 유지되고 있다.

‘로널드 레이건’을 탄생시킨 잡지

결정적으로 《내셔널리뷰》는 보수주의자 로널드 레이건을 만들어냈다. 할리우드 영화배우 출신으로 1950년대까지 민주당원이었던 그는 《내셔널리뷰》가 창간될 당시 제너럴일렉트릭(GE)의 홍보대사로 활약하며 전국의 GE 공장을 순회했는데, 당시 GE의 랄프 코디너 회장이 《내셔널리뷰》의 초기 투자자였다. 코디너 회장은 비행기를 싫어했던 레이건을 위해 출장 시 기차 이용을 배려하며 그에게 매번 《내셔널리뷰》를 쥐여주었다. 레이건은 이동시간 내내 꾸준히 《내셔널리뷰》를 읽었다. 그러고 앞서 열거한 보수주의 고전들을 모두 섭렵했다. 이러한 과정 속에 렘넌트들이 남긴 텍스트는 그를 뼛속까지 보수주의자로 변화시켰다. 레이건은 훗날 당시 8년의 GE 홍보대사 시절이 자신에게 ‘정치학 대학원 과정’이나 다름없었다고 회고했다.

또 다른 재미난 일화가 있는데, 휘태커 챔버스를 칼럼니스트로 끌어들이는 일은 윌리엄 버클리가 《내셔널리뷰》 편집이사회를 꾸릴 때 가장 큰 난관 중 하나였다. 챔버스는 당시 《증언》을 탈고한 후, 매카시 상원의원과 함께 ‘매카시즘’의 주역으로 주류 리버럴 언론에 낙인찍혀 심각한 우울증과 알코올 중독에 빠져 칩거 중이었다. 버클리는 챔버스에게 수차례 《내셔널리뷰》에 합류해줄 것을 요청했지만 묵묵부답이었다. 하지만 보수운동을 일으키는 데 있어 전직 공산주의자 전향파의 대표 아이콘인 챔버스를 제외할 순 없었다. 버클리는 챔버스의 집까지 찾아가 원고를 부탁했다. 챔버스는 “어차피 몰락하게 될 서구 문명인데 글 따위가 무슨 소용이 있냐”며 완강히 거절했다. 이때 버클리가 한 말이 인상적이다.

“보수주의자들이 다 죽고 서구 문명이 종국(終局)에는 몰락한다 하더라도, 문명의 마지막까지 문명의 적(敵)과 맞서 싸우는 사람이 있었다는 것을 먼 훗날 미래 세대에게 알려야 합니다. 그래야 그들이 다시 자유 문명을 일으키지 않겠습니까. 이 잡지는 그들을 위해 우리의 기록을 남기려는 것입니다.”

비관에 빠져 있는 챔버스 앞에서 버클리는 다름 아닌 ‘렘넌트(남은 자) 정신’을 설파했던 것이다. 어렸을 적 식탁에서 들었던 제이 녹의 말이었을 수도 있다. 챔버스는 버클리의 이 말을 듣고 《내셔널리뷰》에 선임편집위원으로 합류한다. 그러고 1961년 사망할 때까지 주옥같은 칼럼들을 남긴다. 챔버스가 남긴 글들은 훗날 레이건 대통령이 가장 즐겨 인용하는 텍스트가 되었다.

필자가 부편집장으로 있는 또 다른 기독교 보수주의 잡지의 편집회의에서도 비슷한 결론에 도달한 적이 있다. 잡지의 구독층을 확장하고 더 많은 대중을 설득하기 위해서 공격적인 마케팅을 도입하고 편집 기조도 느슨하게 바꾸어야 하지 않겠냐는 논의가 한창 오가던 중이었다. 그때 한 편집위원이 논쟁을 단숨에 종결하는 말을 남겼다.

“우리의 목표는 설득이기보다 증언이어야 합니다.”

보수의 설득 대상은 집단 아닌 개인

미국 보수의 뿌리 깊은 렘넌트 정신과 텍스트를 통한 사상 구축은 우리에게 중요한 교훈을 남긴다.

첫째, 보수의 주체가 먼저 개인이어야 하듯이, 보수의 설득 대상도 집단이기 이전에 개인이어야 한다.

둘째, 개인을 일깨우기 위해서는 텍스트가 필요하다. 보수에게는 더욱 그렇다. 진보좌익의 선동 대상은 집단이기 때문에 들끓는 군중을 일으키기 위한 자극적 거짓과 선전구호면 충분하다. 오늘날로 말하자면 ‘영화 한 편’으로 충분한 것이다. 하지만 보수의 주체 단위는 개인이기 때문에 진실을 담은 텍스트가 필요하다. 진보좌익의 선동보다 훨씬 더 어려운 일이다. 텍스트는 개인에게 스며들기까지 충분한 시간을 필요로 하기 때문이다. 보수의 싸움은 애초부터 사회를 바꾸는 혁명이 아니라 한 사람씩 상대하는 장기전이었다.

유튜브와 쇼츠 영상이 우리의 눈과 귀를 현혹하는 오늘날에도 이 사실은 변하지 않는다. 아무리 말초적인 유튜브와 카드뉴스로 정보를 접하는 시대라 할지라도 결국 개인의 뼛속까지 스며들어 개화(開化)를 이루어내는 것은 텍스트다. 물론 화려한 영상물과 문화콘텐츠는 사람들의 마음을 열고 학습의 장으로 끌어들이는 데 유익하다. 하지만 그렇게 끌어들여진 그들이 진정한 보수주의자로 거듭나기 위해서는 그들 스스로 능동적으로 읽을 수 있는 텍스트가 준비되어 있어야 한다. 그들이 스스로 사상을 차곡차곡 쌓아나갈 수 있는 텍스트가 없다면 잠깐 모인 관심은 금방 흩어져버린다.

대한민국 보수의 미래는…

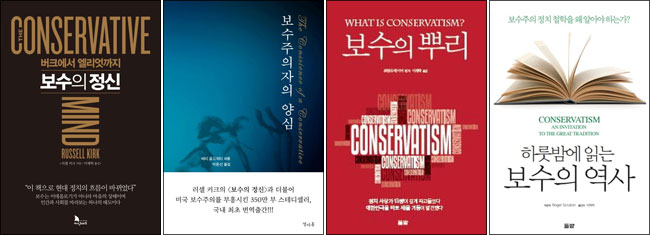

지난 정권 동안 ‘한 번도 겪어보지 못한 나라’를 겪으면서 우리나라에서도 많은 보수운동이 활성화되었다. 그리고 매우 고무적이게도 이 운동들은 단발성이거나 캠페인으로 그치지 않고, 더 많은 텍스트 생산과 사상 구축으로 나아가고 있다. 대학가에서 보수우파 대자보로 화제를 일으켰던 ‘트루스포럼’과 ‘신전대협’ 등은 그 불씨를 구심점으로 계속해서 다양한 보수주의 및 자유주의 공부 모임과 포럼을 열고 있다. 또한 몇 년 전까지만 해도 전혀 관심을 받지 못해왔던 보수주의의 고전들이 차곡차곡 번역되고 있다. 《보수의 정신》(2018), 《보수주의자의 양심》(2019), 《보수의 뿌리》(2022), 《하룻밤에 읽는 보수의 역사》(2022) 등이다. 필자도 점점 모여드는 보수주의자들의 사상적 기초를 탄탄히 다질 수 있는 주요 저작물을 번역하면서 보수주의 텍스트 구축에 동참하고 있다.

이렇게 쌓인 텍스트는 교환을 통해 사상적 기반과 구심점을 만들고, 무장(武裝)된 렘넌트를 양성한다. 그리고 오늘의 렘넌트는 보수의 미래를 만든다. 참 많이 늦었지만, 그래도 대한민국 보수의 미래는 어둡지만은 않다.⊙

당시 제이 녹은 겉보기엔 마치 패잔병(敗殘兵)이나 다름없었다. 사회의 거센 시류(時流)와 싸우다가 결국은 막아내지 못한 비운(悲運)의 인물로 여겨졌다. 그는 젊은 시절 성직자가 되었지만, 더 많은 대중에게 영향력을 끼치고자 그 길을 접고 가족도 뒤로하였다. 그가 맞선 현대사회는 경제적으로는 사회주의가, 철학적으로는 상대주의가, 정치사회적으로는 실용주의와 공리주의가, 문명의 기초가 되는 도덕과 질서를 갉아먹는 시대였다. 우드로 윌슨의 행정국가 건설과 국제 간섭주의부터, 존 듀이의 실용주의 교육철학과 프랭클린 루스벨트의 뉴딜까지, 바야흐로 ‘진보’의 파도가 물밀듯이 들어오는 국가주의의 전성기였다. 그는 이러한 시류에 수많은 글로 저항했지만 현대의 ‘진보’를 막아내기에는 역부족이었다. 그는 1920년 《자유인(The Freeman)》이라는 이름의 리버테리언 잡지도 창간했지만 끝내 자금난으로 폐간해야만 했다.

어린 버클리와 함께 저녁 식사를 같이하던 제이 녹은 언뜻 보기에 사회에 깊은 환멸을 느끼며 자포자기에 빠진 듯했다. 하지만 겉으로 보이는 그 모습이 전부는 아니었다. 그는 대중을 설득하겠다는 목표의 허망함을 깨닫고 일찍이 그 목표를 내려놓았다. 대신, 그는 다른 목표의식을 가지고 있었다. 바로 소수(少數)의 ‘남은 자(Remnant·렘넌트)’를 찾아 길러내는 것이었다.

렘넌트 정신

|

| 앨버트 제이 녹. 사진=퍼블릭 도메인 |

대중을 설득하는 것은 비현실적이거나 오히려 불리했다. 개인성을 감추는 집단은 양심의 작용을 억제하고 인간의 악한 본성을 극대화하는 경향이 있었다. 많은 사람을 한꺼번에 설득하는 것은 모든 사상가 및 지도자의 바람이지만, 이런 무리한 시도는 줄곧 선전선동 구호의 비중을 높이고 급기야 기만을 합리화했다. 그리고 종국에는 스스로의 정체성(正體性)마저 잃게 만들곤 했다.

반면 렘넌트 정신은 비교적 소박했다. 아직 조직화되지 않은 어설픈 개인을 상대하는 일이었다. 거센 시류를 막아내거나 방향을 바꾸는 게 아닌, 단지 흐름에 쓸려나가지 않을 소수의 남은 자를 그저 지키는 것이었다. 문명 수호와 같은 거창한 열매를 거둘 가능성도 적었다. 단지 문명의 황혼이 지나고 살아남아 있을 소수에게 희망을 걸고, 덤덤히 해야 할 일과 내야 할 목소리를 낼 뿐이었다. 그야말로 선지자의 좁은 길이라 할 수 있다. 영광의 대로(大路)와는 거리가 멀었다. 1945년 제이 녹은 조용히 세상을 떠났다.

이후 제이 녹의 렘넌트 정신은 놀라운 힘을 발휘했다. 그의 사상은 훗날 윌리엄 버클리를 비롯한 수많은 보수주의 사상가들에게 있어 중요한 정신적 버팀목이 되었다. 무엇보다 대중을 설득하기보다 소수의 남은 자들을 발굴하겠다는 발상은 전략적으로 매우 유효했다. 현대주의의 거센 흐름 속에서 저항할 엄두조차 내지 못하고 허덕이던 많은 사상가에게 거창하지 않아도 무언가 해볼 수 있는 용기를 준 것이다.

렘넌트들의 모임

|

| 헨리 해즐릿 |

FEE의 목표는 단순했다. 대중을 상대로 한 거창한 설득이 아니라 소수의 개인, 즉 렘넌트들을 찾아내 키우는 것이었다. 당시 G. I. 빌(2차 세계대전에 참전한 제대 군인들에게 대학 교육을 지원하는 정책)로 인해 대학 캠퍼스가 급격히 팽창하고 있었다. FEE는 캠퍼스에 고전적 자유주의 사상을 담은 소책자를 배포하는 문서사업에 주력했다. 그리고 학생들이 자체적으로 캠퍼스 잡지를 발행하도록 지원했다. FEE는 폐간해야만 했던 제이 녹의 《자유인》 잡지도 30년 만에 부활시켰다.

그들은 캠퍼스에서 더 효과적으로 고전 자유주의 사상으로 무장한 젊은이들을 길러내기 위해 ISI(Interco llegiate Society of Individualists)도 설립했다. 제이 녹의 영향을 받은 또 다른 보수운동가 프랭크 초도로브가 총대를 멨다. ISI의 주요 사업은 FEE가 제작한 리소스를 가지고 각 캠퍼스에서 학생들이 공부 모임을 갖도록 지원하는 것이었다.

중요한 것은 그들이 집단 대중이 아닌 소수의 렘넌트를 설득의 대상으로 삼았다는 것이다. 그랬기 때문에 그들은 조급함을 버리고 장기적인 안목으로 텍스트 구축에 주력할 수 있었다. 대중 집회와 집단의 구호는 뜨거운 열기를 발생시키지만 금방 식기 마련이다. 내성(耐性)과 피로 현상도 생겨 그러한 열기는 재생산하기 어렵다. 대중의 열기를 유지하기 위해서는 또한 점점 더 강한 자극을 필요로 하기 때문에, 그 과정에서 진실과 거짓, 억측과 비약이 뒤섞인 각종 음모론이 파생되기도 한다. 든든한 사상적 토대가 구축되지 않은 보수는 또 다른 맹목과 교조주의(敎條主義)를 만들어 결국 보수가 아닌 다른 어떤 것이 된다. 러셀 커크가 정의했듯, 보수주의는 무엇보다 ‘이데올로기의 부정(negation of ideology)’이기 때문이다. 그러나 텍스트는 차분한 호흡 속에서 각 개인에게 스며들어 사상을 구축하는 힘이 있다.

윌리엄 버클리와 헨리 레그너리

|

| 윌리엄 버클리의 《예일대의 신과 인간》. |

그러고 10여 년 뒤, 미국 현대 보수주의의 최초 고전이라고 할 수 있는 리처드 위버의 《사상은 결과를 낳는다(Ideas Have Consequences)》(1948)가 출판되었다. 이 책은 진리의 절대성을 부정한 중세의 유명론(唯名論·nominalism)이 어떻게 서구문명의 쇠퇴로 이어졌는지 그 과정을 추적했다. 위버는 이 책에서 서구 사회가 어떻게 차례차례 진리를 ‘상품화’하여 인간을 그 도덕적 뿌리로부터 근절시켰는지 낱낱이 보여주었다. 또한 이렇게 무너져가는 서구 문명을 다시 소생시키기 위한 현대 보수의 대응책도 제안하였다. 구체적으로, 언어에 도덕적 가치를 다시 부여하는 것과 소유권을 회복해야 한다고 주장했다. 특히 소유권은 인간의 ‘마지막 형이상학적 권리(last metaphysical right)’라고 불렀다. 이는 포스트모더니즘과 PC(Political Correctness)주의로 인해 언어가 가치와 분리되고 사적(私的) 소유가 죄악시되는 오늘날 여전히 매우 유효한 처방전이 아닐 수 없다.

이러다 마침내 1951년, 윌리엄 버클리의 《예일대의 신과 인간(God and Man at Yale)》이 출간되었다. 그는 이 책을 통해 예일대학교에서 ‘사회주의를 가르치는 경제학 교수’와 ‘무신론(無神論)을 가르치는 신학(神學) 교수’ 등을 고발했다.

이 책은 예일대뿐 아니라 미국 전역을 떠들썩하게 하며 미국 보수운동의 첫 신호탄을 쏘았다. 예일대학 측의 강한 반발과 버클리의 졸업을 취소하려는 위협도 있었지만, 버클리의 예일대 지도교수 윌모어 켄달이 그를 적극 변호하며 지지했다. 26세의 그는 이 사건으로 단번에 ‘미국 보수운동의 아이콘’이 되었고, 2008년 사망할 때까지 반세기 이상 그 타이틀을 유지했다.

버클리의 《예일대의 신과 인간》을 출간한 출판업자 헨리 레그너리는 이후 미국의 보수주의 책을 도맡아 출간했다. 그는 버클리의 책을 출판했다는 이유로 시카고대학과의 거대 출판 계약을 파기당해야만 했다. 하지만 레그너리는 오히려 더 노골적으로 보수주의자들을 찾아내 그들의 책을 출판했다. 그의 결정적인 업적은 1953년 러셀 커크의 박사 학위 논문을 발굴해 단행본으로 출간한 것이다. 커크가 원제(原題)로 달았던 《보수의 참패(Conservatives’ Rout)》를 《보수의 정신(Conservative Mind)》으로 바꾼 것도 레그너리였다. 커크는 이 책을 통해 많은 혁명적 철학가의 얕은 추상주의(抽象主義)와 비인간성을 폭로하며 영미식 보수주의 정치철학의 자랑스러운 유산을 정립했다.

사미즈다트

|

| 《보수의 정신》 저자 러셀 커크. |

1년 뒤 또 하나의 위대한 보수주의 고전이라 할 수 있는 휘태커 챔버스의 《증언(Witness)》 또한 나왔다. 바로 미 국무부에 침투한 소련 간첩 앨저 히스를 고발한 챔버스의 회고다. 이 저작이 여전히 보수주의자들에게 깊은 울림을 주는 이유는 이 책의 하이라이트인 서문 때문이다. ‘자녀들에게 보내는 편지 형식’으로 쓴 이 서문에서 챔버스는, 자신이 왜 이기는 쪽(공산주의)에서 지는 쪽(서구)으로 전향(轉向)했는지 설명한다. 그리고 신(神)이 부여한 양심을 따라야 하는 보수주의자의 숙명을 강력히 호소한다. 챔버스 또한 제이 녹과 마찬가지로, 절망 속에서 살아남을 소수의 렘넌트들을 통해 옅은 희망을 보았던 비관적 낙관론자였다.

제이 녹의 ‘렘넌트 정신’에 고무되어 FEE를 창립했던 헨리 해즐릿과 레너드 리드도 각각 고전자유주의 문학의 대표 서적이라고 할 수 있는 《경제학 1교시(Economics in One Lesson)》(1946)와 《나는 연필입니다(I, Pencil)》(1958)를 남겼다.

흥미로운 것은 지구 반대편 공산권에서도 같은 ‘문학 전쟁(literary warfare)’이 펼쳐지고 있었다는 사실이다. 사회주의 치하에서 자유를 갈망하던 지식인들은 사미즈다트(samizdat)를 통해 수많은 렘넌트를 양성했다. 사미즈다트란 사회주의 치하에서 국가의 검열을 피해 자유인들이 문학작품과 평론을 자체적으로 출판하여 배포했던 지하운동, 또는 그 인쇄물을 말한다. 보리스 파스테르나크의 《닥터 지바고》, 알렉산드르 솔제니친의 《수용소군도》, 바츨라프 하벨의 《힘없는 자들의 권력》 등이 대표적이다. 이러한 작품들은 지하세계를 통해 밀수, 유포되며 남아 있는 자유인들을 버티게 하고 자유의 때를 준비하게 했다.

‘낙관적 비관’으로 시작한 《내셔널리뷰》

|

| 《내셔널리뷰》 창간호. |

〈[《내셔널리뷰》는], 아무도 그렇게 하려고 하지 않고 그렇게 할 것을 바라지도 않는 이 시대에, 역사를 가로질러 서서 ‘멈춰’라고 외친다.… 적어도 ‘뉴딜’과 타협할 수 없는 우리 보수주의자들은 정부의 주제넘는 ‘허가’를 거부한다. 이것은… 리버럴이 장악한 오늘날 세상에서 위험한 일이다.… (하지만) 사상을 만들거나 보전하기 위해서는 사상의 교환이 이루어져야 한다. 그러한 교환의 매체는 인쇄된 텍스트다.… 그래서 우리는… 역사의 지름길을 독차지한 듯 환희에 젖은 공산주의자들의 일심이 울려 퍼지는 이 세상에서… 절망감을 품고 출판을 시작한다. 우리에게 좋은 징조는 아니다. 그러나 우리는 동시에 상당한, 그리고 신중히 고려된 낙관을 가지고 이 일을 시작한다.〉

버클리는 2년의 준비 기간 동안 수많은 투자자를 찾아다녔다. 그러며 ‘인쇄된 텍스트’를 통한 보수주의 사상 교환의 필요성을 호소했다. 많은 기업인이 함께했지만, 결국 상당 부분은 버클리가의 사비(私費)를 털어 충족해야 했다. 3명의 상주 직원 중 한 명은 무보수로 봉사한 버클리의 누이였다. 하지만 분명 가치가 있는 투자였다. 《내셔널리뷰》는 이후 미국 보수주의 운동의 주축이 되었을 뿐 아니라 보수의 방향을 설정하고 조정하는 포럼 역할을 담당했다. 현재 수많은 잡지가 폐간되는 와중에도 굳건히 유지되고 있다.

‘로널드 레이건’을 탄생시킨 잡지

|

| 휘태커 챔버스. 사진=퍼블릭 도메인 |

또 다른 재미난 일화가 있는데, 휘태커 챔버스를 칼럼니스트로 끌어들이는 일은 윌리엄 버클리가 《내셔널리뷰》 편집이사회를 꾸릴 때 가장 큰 난관 중 하나였다. 챔버스는 당시 《증언》을 탈고한 후, 매카시 상원의원과 함께 ‘매카시즘’의 주역으로 주류 리버럴 언론에 낙인찍혀 심각한 우울증과 알코올 중독에 빠져 칩거 중이었다. 버클리는 챔버스에게 수차례 《내셔널리뷰》에 합류해줄 것을 요청했지만 묵묵부답이었다. 하지만 보수운동을 일으키는 데 있어 전직 공산주의자 전향파의 대표 아이콘인 챔버스를 제외할 순 없었다. 버클리는 챔버스의 집까지 찾아가 원고를 부탁했다. 챔버스는 “어차피 몰락하게 될 서구 문명인데 글 따위가 무슨 소용이 있냐”며 완강히 거절했다. 이때 버클리가 한 말이 인상적이다.

“보수주의자들이 다 죽고 서구 문명이 종국(終局)에는 몰락한다 하더라도, 문명의 마지막까지 문명의 적(敵)과 맞서 싸우는 사람이 있었다는 것을 먼 훗날 미래 세대에게 알려야 합니다. 그래야 그들이 다시 자유 문명을 일으키지 않겠습니까. 이 잡지는 그들을 위해 우리의 기록을 남기려는 것입니다.”

비관에 빠져 있는 챔버스 앞에서 버클리는 다름 아닌 ‘렘넌트(남은 자) 정신’을 설파했던 것이다. 어렸을 적 식탁에서 들었던 제이 녹의 말이었을 수도 있다. 챔버스는 버클리의 이 말을 듣고 《내셔널리뷰》에 선임편집위원으로 합류한다. 그러고 1961년 사망할 때까지 주옥같은 칼럼들을 남긴다. 챔버스가 남긴 글들은 훗날 레이건 대통령이 가장 즐겨 인용하는 텍스트가 되었다.

필자가 부편집장으로 있는 또 다른 기독교 보수주의 잡지의 편집회의에서도 비슷한 결론에 도달한 적이 있다. 잡지의 구독층을 확장하고 더 많은 대중을 설득하기 위해서 공격적인 마케팅을 도입하고 편집 기조도 느슨하게 바꾸어야 하지 않겠냐는 논의가 한창 오가던 중이었다. 그때 한 편집위원이 논쟁을 단숨에 종결하는 말을 남겼다.

“우리의 목표는 설득이기보다 증언이어야 합니다.”

보수의 설득 대상은 집단 아닌 개인

미국 보수의 뿌리 깊은 렘넌트 정신과 텍스트를 통한 사상 구축은 우리에게 중요한 교훈을 남긴다.

첫째, 보수의 주체가 먼저 개인이어야 하듯이, 보수의 설득 대상도 집단이기 이전에 개인이어야 한다.

둘째, 개인을 일깨우기 위해서는 텍스트가 필요하다. 보수에게는 더욱 그렇다. 진보좌익의 선동 대상은 집단이기 때문에 들끓는 군중을 일으키기 위한 자극적 거짓과 선전구호면 충분하다. 오늘날로 말하자면 ‘영화 한 편’으로 충분한 것이다. 하지만 보수의 주체 단위는 개인이기 때문에 진실을 담은 텍스트가 필요하다. 진보좌익의 선동보다 훨씬 더 어려운 일이다. 텍스트는 개인에게 스며들기까지 충분한 시간을 필요로 하기 때문이다. 보수의 싸움은 애초부터 사회를 바꾸는 혁명이 아니라 한 사람씩 상대하는 장기전이었다.

유튜브와 쇼츠 영상이 우리의 눈과 귀를 현혹하는 오늘날에도 이 사실은 변하지 않는다. 아무리 말초적인 유튜브와 카드뉴스로 정보를 접하는 시대라 할지라도 결국 개인의 뼛속까지 스며들어 개화(開化)를 이루어내는 것은 텍스트다. 물론 화려한 영상물과 문화콘텐츠는 사람들의 마음을 열고 학습의 장으로 끌어들이는 데 유익하다. 하지만 그렇게 끌어들여진 그들이 진정한 보수주의자로 거듭나기 위해서는 그들 스스로 능동적으로 읽을 수 있는 텍스트가 준비되어 있어야 한다. 그들이 스스로 사상을 차곡차곡 쌓아나갈 수 있는 텍스트가 없다면 잠깐 모인 관심은 금방 흩어져버린다.

대한민국 보수의 미래는…

|

| 최근 국내에서도 외국에서 나온 보수주의 명저들이 활발하게 번역되고 있다. |

이렇게 쌓인 텍스트는 교환을 통해 사상적 기반과 구심점을 만들고, 무장(武裝)된 렘넌트를 양성한다. 그리고 오늘의 렘넌트는 보수의 미래를 만든다. 참 많이 늦었지만, 그래도 대한민국 보수의 미래는 어둡지만은 않다.⊙