⊙ 주권의 주체로 미국 독립혁명은 ‘개인’, 프랑스혁명은 ‘민족’을 상정

⊙ 윌리엄 F. 버클리, 러셀 커크, 에드윈 퓰너 등은 1950년대에 보수주의 운동 시작하면서 ‘개인주의자’ 자처

⊙ 개인주의적 전통은 기독교, 특히 종교개혁에서 시작돼

⊙ 이승만, 《독립정신》에서 ‘개인의 독립’ 강조

⊙ 대한민국 보수도 집단·당파에 의존하지 말고, 먼저 온전한 ‘개인’으로 독립해야

조평세

1983년생. 런던대 킹스컬리지(KCL) 종교학 학사, 전쟁학 석사, 고려대 북한학 박사 졸업 / 現 1776연구소 대표, 《월드뷰》 부편집장, 전국청년연합 바로서다 이사 / 역서 《레이건 일레븐》 《모든 사회의 기초는 보수다》 등

⊙ 윌리엄 F. 버클리, 러셀 커크, 에드윈 퓰너 등은 1950년대에 보수주의 운동 시작하면서 ‘개인주의자’ 자처

⊙ 개인주의적 전통은 기독교, 특히 종교개혁에서 시작돼

⊙ 이승만, 《독립정신》에서 ‘개인의 독립’ 강조

⊙ 대한민국 보수도 집단·당파에 의존하지 말고, 먼저 온전한 ‘개인’으로 독립해야

조평세

1983년생. 런던대 킹스컬리지(KCL) 종교학 학사, 전쟁학 석사, 고려대 북한학 박사 졸업 / 現 1776연구소 대표, 《월드뷰》 부편집장, 전국청년연합 바로서다 이사 / 역서 《레이건 일레븐》 《모든 사회의 기초는 보수다》 등

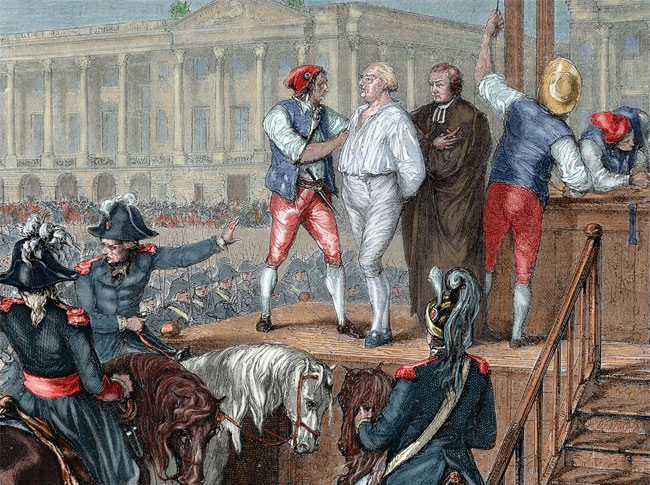

- 미국 독립선언 모습.

“보수주의(保守主義)의 핵심을 한 문장으로 요약한다면?”

수년 전 당시 미국보수연합(Ameri can Conservative Union)의 댄 슈나이더 사무총장을 처음 만났을 때였다. 내가 미국 보수주의를 공부하고 있다고 소개하자 그는 이 질문을 나에게 던졌다. 내가 보수주의를 얼마나 잘 알고 있는지 테스트하는 질문이었다. 정확히는 “보수주의를 다섯 단어로 정의할 수 있느냐(Can you define Conservatism in five words)”고 물었다.

잠시 당혹감이 스쳤지만 나는 곧 대답했다.

“All men are created equal(모든 사람은 평등하게 창조되었다).”

미국 독립선언문 두 번째 문단의 두 번째 문장이다. 나는 보수주의 정신이 미국 독립선언문에 가장 잘 녹아 있다고 보았다. 실제로 1776년 독립선언문의 두 번째 문단은 미국 정치권, 특히 보수 진영에서 가장 많이 읊는 구절이다.

“우리는 다음의 진리들을 자명(自明)한 것으로 여긴다. 곧 모든 사람은 평등하게 창조되었고, 그들은 창조주로부터 일정의 불가침(不可侵)의 권리를 부여받았는데, 그 권리 중에는 생명과 자유와 행복의 추구가 있다. 이러한 권리들을 담보하기 위하여 정부가 수립되었으며, 그 정부의 정당한 권력은 피통치자의 동의(同意)로부터 나온다.”

나의 대답에 슈나이더 사무총장은 제법이라는 느낌으로 웃어 보였다. 그러곤 자신의 답을 말했다. “Sovereignty resides in the person(주권은 개인에게 있다).”

‘주권은 개인에게 있다’

당시 나는 슈나이더가 단지 개인의 주체성(agency)을 강조하는 보수주의의 핵심 가치를 말하는 것으로 받아들였다. 그런데 이후 보수주의 정치철학을 더 깊게 공부하면서 생각이 달라졌다. ‘주권이 개인에게 있다’라는 표현에는 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 심오하고 구체적인 보수주의의 맥락이 내포되어 있었다.

우선 1776년의 미국혁명과 거의 동시대에 일어난 프랑스혁명을 살펴보자. 혁명의 물결이 한창이던 1789년, 프랑스혁명의 꽃이라고 할 수 있는 ‘인간과 시민의 권리선언(la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 이하 인권선언)’이 제창되었다. 프랑스 ‘인권선언’ 제3조에는 다음과 같은 내용이 담겨 있다.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

해당 내용의 영어 번역은 다음과 같다.

The principle of all sovereignty resides essentially in the nation. No body nor individual may exercise any authority which does not proceed directly from the nation.

온라인상 찾을 수 있는 거의 모든 우리말 번역본은 이를 다음과 같이 (잘못) 번역하고 있다.

“모든 주권은 본질적으로 국민에게 있다. 어떠한 단체나 개인도 국민으로부터 명시적으로 유래하지 않는 권리를 행사할 수 없다.”

‘국민’이란 무엇인가

이 번역으로 보면 마치 대한민국 헌법 제1조 2항(“주권은 국민에게 있고”)과 비슷하게 들린다. 그런데 프랑스 인권선언의 ‘Nation’은 ‘시민 개인’을 표현하는 것이 아닌 ‘민족’이라는 집단을 뜻한다. 만약 주권이 각 인간이나 시민 개인에게 있음을 표현하고자 했다면 당연히 해당 선언의 제목에도 들어간 ‘l’homme(인간)’나 ‘citoyen(시민)’이라는 표현을 썼을 것이다. 아니면 최소한 미국 독립선언문, 헌법과 같이 ‘peuple(사람들)’ 정도를 썼어야 한다. 굳이 ‘Nation’이라는 단어를 쓴 것은 어떤 의도가 담겨 있다고 할 수 있다.

이는 위 내용과 바로 이어지는 문장에서 더 명확해진다. ‘민족이 아닌 개인(individu)에게는 주권이 없다’는 것이다. 위에서 말한 보수주의의 정의와 전면 배치된다. 그렇다. 프랑스혁명에 대한 에드먼드 버크의 비판적 고찰(《프랑스혁명에 대한 성찰》)에서 보수주의가 시작되었다.

안타깝게도 한국어 번역으로만 읽었을 때는 이 차이를 전혀 알아차릴 수 없다. ‘Nation’은 ‘국민’으로 번역되며 무엇을 의미하는지 그 본질이 감추어졌다. ‘국민’은 국민 개인, 즉 “국가사회의 일원으로서 그 나라 헌법에 의한 모든 권리와 의무를 가지는 자유민”을 뜻하는가, 아니면 국민이라는 어느 집단의 단위를 의미하는가.

앞서 슈나이더가 강조했듯이 보수주의의 정치철학은 주권이 개인에게 있음을 내포한다. 그러나 우리가 흔히 근대 민주국가운동의 시초라고 알고 있는 프랑스혁명은 보다시피 이와 완전히 상반된 가치관을 담고 있다.

미국혁명과 프랑스혁명은 동시대에 일어났을 뿐만 아니라 직접적으로 연결되어 있다. 미국의 독립전쟁에 라파예트와 같은 위대한 프랑스 장교가 참전했고, 미국의 독립선언문을 작성한 토머스 제퍼슨은 프랑스혁명의 인권선언문 작성에 영향을 미치기도 했다. 더 나아가 《상식》이라는 팸플릿을 통해 미국혁명의 불씨에 기름을 끼얹었던 토머스 페인은, 10년 후 유럽으로 건너가 프랑스혁명에 화력을 지원하고자 《인권》과 《이성의 시대》를 쓰기도 했다.

이러한 공통점에도 불구하고 두 혁명은 주권의 주체 단위와 같은 본질적인 대목에서 ‘개인’과 ‘집단’이라는 현저한 차이를 보인다. 또한 전자는 성공하여 역사상 가장 위대한 자유민주공화국을 낳았고, 후자는 처절히 실패했을 뿐만 아니라 피비린내가 진동하는 살육을 겪었다.

보수주의는 ‘이데올로기의 부정’

정치적 인식과 행동의 주체성이 각 개인이 아닌 집단에 있다는 정치이념은 대단히 위험한 발상이다. 이후 역사가 이를 증명한다. 프랑스혁명 역시 결국 단두대(斷頭臺)의 공포정치와 대량 학살로 막을 내리고 또 다른 철권 통치자 나폴레옹과 제국주의를 낳았다.

나폴레옹은 이 혁명가들을 이데올로그(idéologues)라고 폄하했지만, 결국 이 집단주의 이데올로기(idéologie)는 유럽에서 마르크스주의를 낳았다. 그리고 마르크스주의는 유물사관과 결합해 국제사회주의(코민테른)를 낳고, 아리안 민족주의와 결합해 민족사회주의(Nationalsozialismus·나치주의)를 낳았다. 20세기를 피로 물들인 반인륜적 극우(極右)와 극좌(極左)가 모두 프랑스혁명의 집단주의적 이데올로기에서 비롯된 것이다. 이 스펙트럼으로 따지면 북한 체제는 초창기 극좌에서 점차 극우로 변질되었다고 볼 수 있다.

보수주의는 버크를 통해 이 위험천만한 프랑스혁명의 경향성에 대해 경종(警鐘)을 울리며 태동했다. 그래서 러셀 커크는 보수주의를 ‘이데올로기의 부정(negation of ideology)’이라고 정의했던 것이다.

보수주의 정치철학은 곧 프랑스혁명과 미국혁명의 이 본질적 차이를 분별하는 것에서 시작한다. 그러나 국내 대다수의 백과사전과 정치개념서는 프랑스혁명은 깊게 다룸과 동시에 심지어 미화(美化)하기도 하지만, 미국혁명은 거의 언급하지 않는다. 대부분 근대국가운동의 시초로 프랑스 시민혁명을 언급한다. 미국혁명은 단지 프랑스혁명, 영국의 명예혁명과 더불어 ‘세계 3대 대표적인 시민혁명’ 중 하나로 묘사될 뿐이다.

개인인가 집단인가

다시 ‘Nation’의 우리말 번역으로 돌아가 보자. 미국 독립선언문과 헌법의 ‘people’도 종종 ‘국민’으로 번역된다. 그러나 ‘국민’도 시민·개인보다 국가가 우선한다는 오해의 여지를 갖고 있어 나름의 한계가 있다. 하지만 그렇다고 ‘인민’으로 번역할 수는 없다. ‘인민’은 이미 오래전 공산주의자들이 선점(先占)하여 사용하고 있기 때문이다. ‘시민’은 사전 정의상으로나 인식상 우선 “시(市)에 사는 사람”이기 때문에 이 또한 전달력이 약하다.

한편 대한민국 헌법 1조 2항의 두 번째 부분(“모든 권력은 국민으로부터 나온다”)은 위에서 언급한 미국 독립선언문의 표현(“정부의 권력은 피통치자의 동의로부터 나온다”)과 대동소이하다.

그렇다면 우리 헌법의 ‘국민’이라는 표현은 프랑스 인권선언의 ‘nation’을 따라 ‘한국 민족 집단’을 뜻하는가, 아니면 미국 건국 문서의 ‘people’ ‘governed(피통치자)’를 따라 대한민국의 ‘국민 개인’을 뜻하는가. ‘주권재민’의 민은 ‘민족(民族)’인가, 아니면 ‘시민(市民)’인가. 우리나라 ‘자치(self-government)’의 주체는 ‘민심(民心)’인가, 아니면 각 시민의 양심인가. 이 양자택일은 대한민국이 국가 정체성(正體性)을 정립하는 데 있어, 그리고 보수주의 정치철학을 한국에 가져오기 위해 반드시 필요한 작업이 아닐 수 없다.

북한 체제와 대한민국 체제를 나누는 인민민주주의와 자유민주주의의 구분도 사실상 프랑스혁명과 미국혁명의 차이에 뿌리를 내리고 있다. 그런데 이 중대한 본질적 차이가 당장 우리말 번역에서부터 완전히 사라져 있거나 왜곡되어 있는 것이다. 한국 정치에서 보수주의 정치철학이 자리 잡지 못하는 이유가 여실히 드러나는 대목이다.

먼저 ‘개인’이었던 미국의 ‘보수’

보수주의의 핵심 주체 단위는 ‘개인’이다. 이는 미국 보수주의 운동의 태동에서도 찾을 수 있다. 미국 보수주의의 최초 조직은 1953년 프랭크 초도로브와 헨리 레그너리에 의해 세워진 ISI(Intercollegiate Studies Institute)이다. ISI의 초대 회장은 ‘미국 보수주의 운동의 대부(代父)’로 불리는 윌리엄 F. 버클리였다. 또 당시 《보수의 정신》으로 유명해진 러셀 커크가 이 단체의 기관지인 《Modern Age》의 편집장을 맡았다. 우리가 잘 아는 에드윈 퓰너 헤리티지재단 창립자를 포함한 수많은 보수주의자와 보수 성향의 기자, 평론가, 정치인들이 이 조직을 통해 발굴되고 배출되었다. 지금도 ISI는 델라웨어에 본부를 둔 대표적인 청년 보수 단체이자, 여러 대학생·청년 보수 단체 중 가장 지적(知的) 기반이 튼튼한 조직으로 평가받는다.

그런데 사실 이 단체의 원래 이름은 바로 Intercollegiate Society of Individualists, 즉 ‘개인주의자들의 대학캠퍼스 모임’이었다. 실제로 커크가 《보수의 정신》을 통해 보수주의 정치철학의 계보(系譜)와 인물들을 정립하기 전까지는, 오늘날 ‘보수주의자(conservative)’라고 지칭하는 그들 모두 스스로를 ‘개인주의자(individualist)’로 여겼다. 빌 버클리도 마찬가지였다. 그가 예일대를 졸업하며 예일대 교수들의 세속화와 사회주의적 경향을 폭로한 《예일대의 신(神)과 나》(1951)에서 그는 자신의 입장을 ‘개인주의(individualism)’로 통칭했다.

프랭클린 루스벨트의 ‘뉴딜’에 저항했던 경제학자들도 마찬가지였다. 물론 하이에크와 미제스 등의 유럽 지식인들은 미국에 와서도 ‘고전 자유주의자(classical liberals)’라는 입장을 고수했다. 하지만 20세기 초 진보주의와 우드로 윌슨의 ‘행정국가’ 확대를 통해 ‘자유주의’라는 용어를 빼앗긴 후, 미국의 경제학자들은 국가 권력에 저항하는 ‘개인주의자’라는 타이틀을 내걸었다.

ISI를 설립한 경제학자 프랭크 초도로브도 《징세는 도둑질이다》 《한명도 군중이다: 어느 개인주의자의 고찰》 《소득세: 만악의 근원》 등의 저작을 펴내며 반(反)국가주의적(anti-statist) 의미의 개인주의자로 이름을 알렸다. 또한 그의 사상적 스승이자 존 듀이의 도구적 실용주의를 맹렬히 비판했던 앨버트 제이 노크도 가히 아나키스트에 가까운 극단적 개인주의자였다. 이렇듯 현대 미국 보수주의 운동은 거대해진 국가의 집단주의적 간섭으로부터 악착같이 각 개인의 자유와 주체성을 사수(死守)하려 했던 개인주의자들에 의해 태동하였다. 미국의 보수는 ‘보수’이기 전에 먼저 ‘개인’이었던 것이다.

개인의 탄생

‘개인주의’라는 용어를 만들어낸 이는 알렉시스 드 토크빌이다. 그는 19세기 중반 미국에 와서 프랑스에서 실패했던 민주주의의 성공을 목격하였다. 그는 미국의 특수한 지정학적 조건, 그리고 초기 정착민들의 청교도적 문화와 법 의식이 자유와 평등의 균형을 가능하게 했다고 보았다. 또 이러한 점이 프랑스혁명과 달리 미국인들에게 도덕성과 주체의식을 제공하였고, 나아가 민주시민으로서 진정한 ‘자치’의 토대를 마련했다고 주장했다.

그러나 정작 토크빌은 개인주의를 현대 민주주의의 위협으로 보고 우려하였다. 그는 개인의 자각이 과해질 때 세상에 자신이 혼자라는 극단적 고독이 엄습하여 집단 앞에 무기력함과 위축됨을 드러낼 수 있다고 봤다. 그리고 이러한 극단적 개인주의가 결국 ‘다수(多數)의 폭정(暴政)’과 ‘연성(soft) 폭정’을 만들어낼 수 있다고 우려하였다. 그래서 토크빌은 이에 대한 견제로 종교의 공동체적 기능과 개인적 삶에 대한 의미 부여의 기능을 중요하게 여겼다.

사실 인류가 ‘개인’을 발견함에 있어 종교, 특히 기독교는 가히 근원적인 기여를 하였다. 기독교는 결정적으로 종교개혁의 ‘만인제사장론(萬人祭司長論)’, 즉 모든 사람이 성경(聖經)을 통해 신의 은총을 입고 나아갈 수 있다는 만인평등사상을 역설했다. 성경에서는 대표적으로 바울의 다음 구절을 그 근거로 꼽는다.

“곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라.”(롬3:22)

옥스퍼드대 정치철학자이자 이사야 벌린의 제자이기도 한 래리 시덴톱은 자신의 저서 《개인의 탄생》에서 개인의 인식과 자유주의의 개념이 헬라 철학이나 르네상스가 아닌, 기독교 전통에서 비롯되었음을 변증했다.

종교개혁과 미국 독립혁명

서양법제사의 권위자인 헤롤드 버만도 그의 역작 《법과 혁명》에서, 서양법 전통에 기독교가 어떠한 역할을 하였는지 밝혔다. 그는 특히 12세기 교황혁명(그레고리오개혁)과 16세기 루터의 종교개혁, 그리고 17세기 영국 청교도혁명이라는 3대 기독교혁명을 통해 개인의 자유와 권리 담론이 어떻게 발전했는지 보여주었다. 구체적으로는 12세기 교황혁명의 불꽃은 영국으로 건너가 마그나카르타로 열매를 맺어 영국의 보통법으로 발전했고, 16세기 종교개혁과 17세기 영국혁명은 칼뱅주의와 청교도 정신을 낳았다. 그리고 이 정신은 미국 독립과 건국의 정치사상적 기초와 사회문화적 토대를 제공했다.

“미국을 건국한 것은 사실상 칼뱅이다.”

근대사학의 아버지라고 여겨지는 레오폴트 폰 랑케가 한 말이다. 종교개혁가인 마르틴 루터와 장 칼뱅은 가톨릭교회와 성직자들이 하나님과 일반인들 사이의 중재자라는 교리를 거부하였다. 대신, 각 개인이 성경을 읽고 “오직 그리스도를 믿음으로 하나님 앞에 스스로 설 수 있다”는 만인제사장적 종교관을 세웠다. 이 세계관이 미국인들의 ‘개인주의’, 즉 1776년의 독립정신과 보수주의 정치철학으로 열매를 맺은 것이다.

종교개혁에 앞서 개인주의적 인간을 가능하게 한 또 다른 빼놓을 수 없는 문명적 요소가 있다. 바로 요하네스 구텐베르크의 가동형 금속활자 인쇄술 발명이다. 구텐베르크의 인쇄술은 가히 혁명적인 ‘문자 폭발’을 일으켰다. 마셜 맥루한은 저명한 미디어이론가이자 ‘지구촌(global village)’이라는 신조어를 만들어낸 학자인데, 그는 근대의 인간을 아예 ‘구텐베르크 인간’이라고 불렀다. 구텐베르크 이전의 인간은 청각-촉각 등을 포함한 오감을 통해 정보를 수용했다. 그러나 ‘활자인간’은 그 선형적이고 정형화된 질서에 의해 보다 내성적이고 이성적이며 ‘개인적인 인간’으로 다시 태어나게 되었다. 결과적으로 문자 문명의 도래는 인류를 집단주의적 세계관에서 해방시켰다. 그리고 그들을 표준화된 객관성과 자율성을 추구하는 독립된 개인들로 근대 자유민주공화체제를 맞을 수 있도록 준비시켰다.

대한민국의 ‘개인’은?

그렇다면 대한민국에서 ‘개인’은 언제 태어났을까. 유럽에서와 같이 개인을 탄생하게 한 결정적인 종교사회적 혁명이나 기술문명적 돌파구가 있었을까.

금속활자보다 무려 80여 년이나 앞섰던, 1377년 고려 청주에서 찍어낸 《직지심체요절》은 인류는커녕 한반도에서조차 아무런 사상의 도약이나 혁명을 일으키지 못했다. 구텐베르크의 금속활자 개발과 거의 동시대에 있었던 세종대왕의 한글 창제(1446)도 마찬가지다. 한글이라는 언문(諺文)은 이후 수백 년 동안 어떠한 개화(開化)도 일으키지 못했다.

결국 한국인에게 ‘개인의 발견’을 가져다준 것은 서구문물이었다. 그리고 흥미롭게도 그 결정적 매개 역할을 종교개혁의 열매인 개신교(改新敎)가 감당했다. 심지어 한글에 띄어쓰기를 더해 실제 활용 가능한 언문으로 만들어준 인물도 만주에서 활동하던 스코틀랜드 출신의 존 로스 선교사였다. 물론 한글로 된 최초의 단행본도 성경이었고, 한글로 된 최초의 신문 《독립신문》도 선교사들의 절대적인 도움으로 창간되고 발행되었다. 함재봉 교수는 한국인의 정체성을 추적하는 대작 《한국 사람 만들기》에서 “개신교 선교사들에 의해 (한글이) 재발견되고 재창제”되었다고 말한다.

한국인도, 미국인이 그러했듯이, 자유민주공화국 시민으로 재탄생하기 전에 신 앞에 모두 동등히 선 종교인으로 먼저 ‘거듭’나 준비되었다는 것이다. 윤석열 대통령 역시 이러한 이해를 가지고 2023년 4월 27일 미국 의회에서 다음과 같이 말한 것으로 보인다.

“대한민국 헌법의 기초가 된 자유와 연대의 가치는 19세기 말 미국 선교사들의 노력에 의해 우리에게 널리 소개됐다.”

한국 보수도 먼저 ‘개인’으로 독립해야

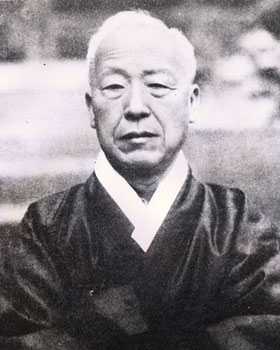

이승만(李承晩)도 《독립정신》에서 초반에는 민족의 ‘독립’을 말하는 듯했지만 말미로 갈수록 사실 ‘개인’의 독립을 설파했다. 자유를 자기 목숨처럼 여기며 남에게 의지하지 말고 스스로 독립심을 가질 것, 동시에 다른 사람의 권리를 존중할 것. 그의 ‘독립정신’은 이 두 가지를 분명히 하고 있다. 그리고 끝으로 가서는 아예 모든 사람이 오직 신상필벌(信賞必罰)하는 신을 믿고, ‘아무도 보지 않을 때 선한 일을 하고 악한 일을 하지 않는’ 신 앞에 홀로 선 개인이 되어야만 나라의 독립은 물론 새 나라의 정치도 바로 설 수 있다고 역설하였다. 우남(雩南)에게 있어 종교, 특히 기독교는 정치와 문명과 관습의 뿌리로써 나라의 근간을 이루는 바탕이었다.

그렇다. 대한민국에도 분명히 보수주의 정치철학의 기초적 주체인 ‘개인’과 그 자유 및 평등사상의 바탕이 있다. 단지 그 사실이 여러 우연과 의도에 의해 지금까지 가려지고 왜곡되었을 뿐이다. 20세기 초 개인을 소멸시키는 집단주의적 진보주의 역사를 미국의 개인주의자들이 가로막아 서면서 미국 보수주의 운동의 씨앗이 되었던 것처럼, 대한민국의 보수도 집단과 당파에 의존하려는 유혹을 털어내고, 먼저 온전한 ‘개인’으로 독립해야 한다.⊙

수년 전 당시 미국보수연합(Ameri can Conservative Union)의 댄 슈나이더 사무총장을 처음 만났을 때였다. 내가 미국 보수주의를 공부하고 있다고 소개하자 그는 이 질문을 나에게 던졌다. 내가 보수주의를 얼마나 잘 알고 있는지 테스트하는 질문이었다. 정확히는 “보수주의를 다섯 단어로 정의할 수 있느냐(Can you define Conservatism in five words)”고 물었다.

잠시 당혹감이 스쳤지만 나는 곧 대답했다.

“All men are created equal(모든 사람은 평등하게 창조되었다).”

미국 독립선언문 두 번째 문단의 두 번째 문장이다. 나는 보수주의 정신이 미국 독립선언문에 가장 잘 녹아 있다고 보았다. 실제로 1776년 독립선언문의 두 번째 문단은 미국 정치권, 특히 보수 진영에서 가장 많이 읊는 구절이다.

“우리는 다음의 진리들을 자명(自明)한 것으로 여긴다. 곧 모든 사람은 평등하게 창조되었고, 그들은 창조주로부터 일정의 불가침(不可侵)의 권리를 부여받았는데, 그 권리 중에는 생명과 자유와 행복의 추구가 있다. 이러한 권리들을 담보하기 위하여 정부가 수립되었으며, 그 정부의 정당한 권력은 피통치자의 동의(同意)로부터 나온다.”

나의 대답에 슈나이더 사무총장은 제법이라는 느낌으로 웃어 보였다. 그러곤 자신의 답을 말했다. “Sovereignty resides in the person(주권은 개인에게 있다).”

‘주권은 개인에게 있다’

당시 나는 슈나이더가 단지 개인의 주체성(agency)을 강조하는 보수주의의 핵심 가치를 말하는 것으로 받아들였다. 그런데 이후 보수주의 정치철학을 더 깊게 공부하면서 생각이 달라졌다. ‘주권이 개인에게 있다’라는 표현에는 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 심오하고 구체적인 보수주의의 맥락이 내포되어 있었다.

우선 1776년의 미국혁명과 거의 동시대에 일어난 프랑스혁명을 살펴보자. 혁명의 물결이 한창이던 1789년, 프랑스혁명의 꽃이라고 할 수 있는 ‘인간과 시민의 권리선언(la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 이하 인권선언)’이 제창되었다. 프랑스 ‘인권선언’ 제3조에는 다음과 같은 내용이 담겨 있다.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

해당 내용의 영어 번역은 다음과 같다.

The principle of all sovereignty resides essentially in the nation. No body nor individual may exercise any authority which does not proceed directly from the nation.

온라인상 찾을 수 있는 거의 모든 우리말 번역본은 이를 다음과 같이 (잘못) 번역하고 있다.

“모든 주권은 본질적으로 국민에게 있다. 어떠한 단체나 개인도 국민으로부터 명시적으로 유래하지 않는 권리를 행사할 수 없다.”

‘국민’이란 무엇인가

이 번역으로 보면 마치 대한민국 헌법 제1조 2항(“주권은 국민에게 있고”)과 비슷하게 들린다. 그런데 프랑스 인권선언의 ‘Nation’은 ‘시민 개인’을 표현하는 것이 아닌 ‘민족’이라는 집단을 뜻한다. 만약 주권이 각 인간이나 시민 개인에게 있음을 표현하고자 했다면 당연히 해당 선언의 제목에도 들어간 ‘l’homme(인간)’나 ‘citoyen(시민)’이라는 표현을 썼을 것이다. 아니면 최소한 미국 독립선언문, 헌법과 같이 ‘peuple(사람들)’ 정도를 썼어야 한다. 굳이 ‘Nation’이라는 단어를 쓴 것은 어떤 의도가 담겨 있다고 할 수 있다.

이는 위 내용과 바로 이어지는 문장에서 더 명확해진다. ‘민족이 아닌 개인(individu)에게는 주권이 없다’는 것이다. 위에서 말한 보수주의의 정의와 전면 배치된다. 그렇다. 프랑스혁명에 대한 에드먼드 버크의 비판적 고찰(《프랑스혁명에 대한 성찰》)에서 보수주의가 시작되었다.

안타깝게도 한국어 번역으로만 읽었을 때는 이 차이를 전혀 알아차릴 수 없다. ‘Nation’은 ‘국민’으로 번역되며 무엇을 의미하는지 그 본질이 감추어졌다. ‘국민’은 국민 개인, 즉 “국가사회의 일원으로서 그 나라 헌법에 의한 모든 권리와 의무를 가지는 자유민”을 뜻하는가, 아니면 국민이라는 어느 집단의 단위를 의미하는가.

앞서 슈나이더가 강조했듯이 보수주의의 정치철학은 주권이 개인에게 있음을 내포한다. 그러나 우리가 흔히 근대 민주국가운동의 시초라고 알고 있는 프랑스혁명은 보다시피 이와 완전히 상반된 가치관을 담고 있다.

미국혁명과 프랑스혁명은 동시대에 일어났을 뿐만 아니라 직접적으로 연결되어 있다. 미국의 독립전쟁에 라파예트와 같은 위대한 프랑스 장교가 참전했고, 미국의 독립선언문을 작성한 토머스 제퍼슨은 프랑스혁명의 인권선언문 작성에 영향을 미치기도 했다. 더 나아가 《상식》이라는 팸플릿을 통해 미국혁명의 불씨에 기름을 끼얹었던 토머스 페인은, 10년 후 유럽으로 건너가 프랑스혁명에 화력을 지원하고자 《인권》과 《이성의 시대》를 쓰기도 했다.

이러한 공통점에도 불구하고 두 혁명은 주권의 주체 단위와 같은 본질적인 대목에서 ‘개인’과 ‘집단’이라는 현저한 차이를 보인다. 또한 전자는 성공하여 역사상 가장 위대한 자유민주공화국을 낳았고, 후자는 처절히 실패했을 뿐만 아니라 피비린내가 진동하는 살육을 겪었다.

보수주의는 ‘이데올로기의 부정’

|

| 개인보다 집단을 중시했던 프랑스혁명은 단두대로 상징되는 유혈사태로 이어졌다. |

나폴레옹은 이 혁명가들을 이데올로그(idéologues)라고 폄하했지만, 결국 이 집단주의 이데올로기(idéologie)는 유럽에서 마르크스주의를 낳았다. 그리고 마르크스주의는 유물사관과 결합해 국제사회주의(코민테른)를 낳고, 아리안 민족주의와 결합해 민족사회주의(Nationalsozialismus·나치주의)를 낳았다. 20세기를 피로 물들인 반인륜적 극우(極右)와 극좌(極左)가 모두 프랑스혁명의 집단주의적 이데올로기에서 비롯된 것이다. 이 스펙트럼으로 따지면 북한 체제는 초창기 극좌에서 점차 극우로 변질되었다고 볼 수 있다.

보수주의는 버크를 통해 이 위험천만한 프랑스혁명의 경향성에 대해 경종(警鐘)을 울리며 태동했다. 그래서 러셀 커크는 보수주의를 ‘이데올로기의 부정(negation of ideology)’이라고 정의했던 것이다.

보수주의 정치철학은 곧 프랑스혁명과 미국혁명의 이 본질적 차이를 분별하는 것에서 시작한다. 그러나 국내 대다수의 백과사전과 정치개념서는 프랑스혁명은 깊게 다룸과 동시에 심지어 미화(美化)하기도 하지만, 미국혁명은 거의 언급하지 않는다. 대부분 근대국가운동의 시초로 프랑스 시민혁명을 언급한다. 미국혁명은 단지 프랑스혁명, 영국의 명예혁명과 더불어 ‘세계 3대 대표적인 시민혁명’ 중 하나로 묘사될 뿐이다.

다시 ‘Nation’의 우리말 번역으로 돌아가 보자. 미국 독립선언문과 헌법의 ‘people’도 종종 ‘국민’으로 번역된다. 그러나 ‘국민’도 시민·개인보다 국가가 우선한다는 오해의 여지를 갖고 있어 나름의 한계가 있다. 하지만 그렇다고 ‘인민’으로 번역할 수는 없다. ‘인민’은 이미 오래전 공산주의자들이 선점(先占)하여 사용하고 있기 때문이다. ‘시민’은 사전 정의상으로나 인식상 우선 “시(市)에 사는 사람”이기 때문에 이 또한 전달력이 약하다.

한편 대한민국 헌법 1조 2항의 두 번째 부분(“모든 권력은 국민으로부터 나온다”)은 위에서 언급한 미국 독립선언문의 표현(“정부의 권력은 피통치자의 동의로부터 나온다”)과 대동소이하다.

그렇다면 우리 헌법의 ‘국민’이라는 표현은 프랑스 인권선언의 ‘nation’을 따라 ‘한국 민족 집단’을 뜻하는가, 아니면 미국 건국 문서의 ‘people’ ‘governed(피통치자)’를 따라 대한민국의 ‘국민 개인’을 뜻하는가. ‘주권재민’의 민은 ‘민족(民族)’인가, 아니면 ‘시민(市民)’인가. 우리나라 ‘자치(self-government)’의 주체는 ‘민심(民心)’인가, 아니면 각 시민의 양심인가. 이 양자택일은 대한민국이 국가 정체성(正體性)을 정립하는 데 있어, 그리고 보수주의 정치철학을 한국에 가져오기 위해 반드시 필요한 작업이 아닐 수 없다.

북한 체제와 대한민국 체제를 나누는 인민민주주의와 자유민주주의의 구분도 사실상 프랑스혁명과 미국혁명의 차이에 뿌리를 내리고 있다. 그런데 이 중대한 본질적 차이가 당장 우리말 번역에서부터 완전히 사라져 있거나 왜곡되어 있는 것이다. 한국 정치에서 보수주의 정치철학이 자리 잡지 못하는 이유가 여실히 드러나는 대목이다.

먼저 ‘개인’이었던 미국의 ‘보수’

|

| 1988년 백악관에서 레이건 대통령을 만난 윌리엄 버클리. 버클리가 1950년대에 시작한 현대 미국 보수주의 운동은 ‘레이건혁명’으로 이어졌다. |

그런데 사실 이 단체의 원래 이름은 바로 Intercollegiate Society of Individualists, 즉 ‘개인주의자들의 대학캠퍼스 모임’이었다. 실제로 커크가 《보수의 정신》을 통해 보수주의 정치철학의 계보(系譜)와 인물들을 정립하기 전까지는, 오늘날 ‘보수주의자(conservative)’라고 지칭하는 그들 모두 스스로를 ‘개인주의자(individualist)’로 여겼다. 빌 버클리도 마찬가지였다. 그가 예일대를 졸업하며 예일대 교수들의 세속화와 사회주의적 경향을 폭로한 《예일대의 신(神)과 나》(1951)에서 그는 자신의 입장을 ‘개인주의(individualism)’로 통칭했다.

프랭클린 루스벨트의 ‘뉴딜’에 저항했던 경제학자들도 마찬가지였다. 물론 하이에크와 미제스 등의 유럽 지식인들은 미국에 와서도 ‘고전 자유주의자(classical liberals)’라는 입장을 고수했다. 하지만 20세기 초 진보주의와 우드로 윌슨의 ‘행정국가’ 확대를 통해 ‘자유주의’라는 용어를 빼앗긴 후, 미국의 경제학자들은 국가 권력에 저항하는 ‘개인주의자’라는 타이틀을 내걸었다.

ISI를 설립한 경제학자 프랭크 초도로브도 《징세는 도둑질이다》 《한명도 군중이다: 어느 개인주의자의 고찰》 《소득세: 만악의 근원》 등의 저작을 펴내며 반(反)국가주의적(anti-statist) 의미의 개인주의자로 이름을 알렸다. 또한 그의 사상적 스승이자 존 듀이의 도구적 실용주의를 맹렬히 비판했던 앨버트 제이 노크도 가히 아나키스트에 가까운 극단적 개인주의자였다. 이렇듯 현대 미국 보수주의 운동은 거대해진 국가의 집단주의적 간섭으로부터 악착같이 각 개인의 자유와 주체성을 사수(死守)하려 했던 개인주의자들에 의해 태동하였다. 미국의 보수는 ‘보수’이기 전에 먼저 ‘개인’이었던 것이다.

개인의 탄생

‘개인주의’라는 용어를 만들어낸 이는 알렉시스 드 토크빌이다. 그는 19세기 중반 미국에 와서 프랑스에서 실패했던 민주주의의 성공을 목격하였다. 그는 미국의 특수한 지정학적 조건, 그리고 초기 정착민들의 청교도적 문화와 법 의식이 자유와 평등의 균형을 가능하게 했다고 보았다. 또 이러한 점이 프랑스혁명과 달리 미국인들에게 도덕성과 주체의식을 제공하였고, 나아가 민주시민으로서 진정한 ‘자치’의 토대를 마련했다고 주장했다.

그러나 정작 토크빌은 개인주의를 현대 민주주의의 위협으로 보고 우려하였다. 그는 개인의 자각이 과해질 때 세상에 자신이 혼자라는 극단적 고독이 엄습하여 집단 앞에 무기력함과 위축됨을 드러낼 수 있다고 봤다. 그리고 이러한 극단적 개인주의가 결국 ‘다수(多數)의 폭정(暴政)’과 ‘연성(soft) 폭정’을 만들어낼 수 있다고 우려하였다. 그래서 토크빌은 이에 대한 견제로 종교의 공동체적 기능과 개인적 삶에 대한 의미 부여의 기능을 중요하게 여겼다.

사실 인류가 ‘개인’을 발견함에 있어 종교, 특히 기독교는 가히 근원적인 기여를 하였다. 기독교는 결정적으로 종교개혁의 ‘만인제사장론(萬人祭司長論)’, 즉 모든 사람이 성경(聖經)을 통해 신의 은총을 입고 나아갈 수 있다는 만인평등사상을 역설했다. 성경에서는 대표적으로 바울의 다음 구절을 그 근거로 꼽는다.

“곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라.”(롬3:22)

옥스퍼드대 정치철학자이자 이사야 벌린의 제자이기도 한 래리 시덴톱은 자신의 저서 《개인의 탄생》에서 개인의 인식과 자유주의의 개념이 헬라 철학이나 르네상스가 아닌, 기독교 전통에서 비롯되었음을 변증했다.

종교개혁과 미국 독립혁명

|

| 마르틴 루터와 장 칼뱅의 종교개혁은 개인의 발견과 미국혁명으로 이어졌다. |

“미국을 건국한 것은 사실상 칼뱅이다.”

근대사학의 아버지라고 여겨지는 레오폴트 폰 랑케가 한 말이다. 종교개혁가인 마르틴 루터와 장 칼뱅은 가톨릭교회와 성직자들이 하나님과 일반인들 사이의 중재자라는 교리를 거부하였다. 대신, 각 개인이 성경을 읽고 “오직 그리스도를 믿음으로 하나님 앞에 스스로 설 수 있다”는 만인제사장적 종교관을 세웠다. 이 세계관이 미국인들의 ‘개인주의’, 즉 1776년의 독립정신과 보수주의 정치철학으로 열매를 맺은 것이다.

종교개혁에 앞서 개인주의적 인간을 가능하게 한 또 다른 빼놓을 수 없는 문명적 요소가 있다. 바로 요하네스 구텐베르크의 가동형 금속활자 인쇄술 발명이다. 구텐베르크의 인쇄술은 가히 혁명적인 ‘문자 폭발’을 일으켰다. 마셜 맥루한은 저명한 미디어이론가이자 ‘지구촌(global village)’이라는 신조어를 만들어낸 학자인데, 그는 근대의 인간을 아예 ‘구텐베르크 인간’이라고 불렀다. 구텐베르크 이전의 인간은 청각-촉각 등을 포함한 오감을 통해 정보를 수용했다. 그러나 ‘활자인간’은 그 선형적이고 정형화된 질서에 의해 보다 내성적이고 이성적이며 ‘개인적인 인간’으로 다시 태어나게 되었다. 결과적으로 문자 문명의 도래는 인류를 집단주의적 세계관에서 해방시켰다. 그리고 그들을 표준화된 객관성과 자율성을 추구하는 독립된 개인들로 근대 자유민주공화체제를 맞을 수 있도록 준비시켰다.

대한민국의 ‘개인’은?

그렇다면 대한민국에서 ‘개인’은 언제 태어났을까. 유럽에서와 같이 개인을 탄생하게 한 결정적인 종교사회적 혁명이나 기술문명적 돌파구가 있었을까.

금속활자보다 무려 80여 년이나 앞섰던, 1377년 고려 청주에서 찍어낸 《직지심체요절》은 인류는커녕 한반도에서조차 아무런 사상의 도약이나 혁명을 일으키지 못했다. 구텐베르크의 금속활자 개발과 거의 동시대에 있었던 세종대왕의 한글 창제(1446)도 마찬가지다. 한글이라는 언문(諺文)은 이후 수백 년 동안 어떠한 개화(開化)도 일으키지 못했다.

결국 한국인에게 ‘개인의 발견’을 가져다준 것은 서구문물이었다. 그리고 흥미롭게도 그 결정적 매개 역할을 종교개혁의 열매인 개신교(改新敎)가 감당했다. 심지어 한글에 띄어쓰기를 더해 실제 활용 가능한 언문으로 만들어준 인물도 만주에서 활동하던 스코틀랜드 출신의 존 로스 선교사였다. 물론 한글로 된 최초의 단행본도 성경이었고, 한글로 된 최초의 신문 《독립신문》도 선교사들의 절대적인 도움으로 창간되고 발행되었다. 함재봉 교수는 한국인의 정체성을 추적하는 대작 《한국 사람 만들기》에서 “개신교 선교사들에 의해 (한글이) 재발견되고 재창제”되었다고 말한다.

한국인도, 미국인이 그러했듯이, 자유민주공화국 시민으로 재탄생하기 전에 신 앞에 모두 동등히 선 종교인으로 먼저 ‘거듭’나 준비되었다는 것이다. 윤석열 대통령 역시 이러한 이해를 가지고 2023년 4월 27일 미국 의회에서 다음과 같이 말한 것으로 보인다.

“대한민국 헌법의 기초가 된 자유와 연대의 가치는 19세기 말 미국 선교사들의 노력에 의해 우리에게 널리 소개됐다.”

한국 보수도 먼저 ‘개인’으로 독립해야

|

| 이승만 |

그렇다. 대한민국에도 분명히 보수주의 정치철학의 기초적 주체인 ‘개인’과 그 자유 및 평등사상의 바탕이 있다. 단지 그 사실이 여러 우연과 의도에 의해 지금까지 가려지고 왜곡되었을 뿐이다. 20세기 초 개인을 소멸시키는 집단주의적 진보주의 역사를 미국의 개인주의자들이 가로막아 서면서 미국 보수주의 운동의 씨앗이 되었던 것처럼, 대한민국의 보수도 집단과 당파에 의존하려는 유혹을 털어내고, 먼저 온전한 ‘개인’으로 독립해야 한다.⊙