⊙ ‘집 짓고 편안하게 자식 낳고 그냥 살자’는 정착의 ‘토포필리아(topophilia)’

⊙ ‘집을 나와서 뭔가 새로운 것을 탐구하자’는 이동의 ‘네오필리아(neophilia)’

⊙ “행진이 끝나면 美 문화는 죽는다”(터너)… 케네디의 뉴 프런티어 정신에 영향 줘

⊙ 그네 타는 피를 가진 한국 여인… 박제상 부인, 떠나간 남편 기다리며 바닷가 떠돌아

⊙ 비류와 온조의 어머니인 소서노가 아들 둘 데리고 주몽 동명성왕에게 쫓겨 내려와… 소서노는 日 건국신화 인물과 비슷

李御寧(1933~2022)

서울대 국문학과·同 대학원 졸업, 문학박사 / 경기고 교사, 이화여대 교수, 《조선일보》 《한국일보》 《중앙일보》 《경향신문》 《서울신문》 논설위원, 동아시아 문화도시 조직위원회 명예위원장, 유네스코 세계문화예술교육대회 조직위원장, 초대 문화부 장관 역임

[편집자 註]

이어령 선생이 타계한 지 1년이 지났다. 선생은 생전(生前) 시리즈 ‘한국인 이야기’의 문패에다 ‘끝나지 않은’이란 수식어를 직접 붙이셨다.

생전 선생은 당신이 남긴 굵직한 저작물과 수많은 강연에서 언급한 ‘한국인 이야기’를 비록 당신이 떠나도 계속 이어가기를 희망하셨고 관련 원고와 저서의 일부를 《월간조선》에 전하셨다. 또 선생이 남긴 바탕 위에 편집자의 생각을 보태도 된다고 허락하셨다. 아주 조심스럽게 선생이 남긴 큰 발자국을 따라 연재를 이어가고자 한다. 선생에게 누(累)가 되지 않기를 소망할 뿐이다.

⊙ ‘집을 나와서 뭔가 새로운 것을 탐구하자’는 이동의 ‘네오필리아(neophilia)’

⊙ “행진이 끝나면 美 문화는 죽는다”(터너)… 케네디의 뉴 프런티어 정신에 영향 줘

⊙ 그네 타는 피를 가진 한국 여인… 박제상 부인, 떠나간 남편 기다리며 바닷가 떠돌아

⊙ 비류와 온조의 어머니인 소서노가 아들 둘 데리고 주몽 동명성왕에게 쫓겨 내려와… 소서노는 日 건국신화 인물과 비슷

李御寧(1933~2022)

서울대 국문학과·同 대학원 졸업, 문학박사 / 경기고 교사, 이화여대 교수, 《조선일보》 《한국일보》 《중앙일보》 《경향신문》 《서울신문》 논설위원, 동아시아 문화도시 조직위원회 명예위원장, 유네스코 세계문화예술교육대회 조직위원장, 초대 문화부 장관 역임

[편집자 註]

이어령 선생이 타계한 지 1년이 지났다. 선생은 생전(生前) 시리즈 ‘한국인 이야기’의 문패에다 ‘끝나지 않은’이란 수식어를 직접 붙이셨다.

생전 선생은 당신이 남긴 굵직한 저작물과 수많은 강연에서 언급한 ‘한국인 이야기’를 비록 당신이 떠나도 계속 이어가기를 희망하셨고 관련 원고와 저서의 일부를 《월간조선》에 전하셨다. 또 선생이 남긴 바탕 위에 편집자의 생각을 보태도 된다고 허락하셨다. 아주 조심스럽게 선생이 남긴 큰 발자국을 따라 연재를 이어가고자 한다. 선생에게 누(累)가 되지 않기를 소망할 뿐이다.

- 튀르키예와 독일의 그린피스 자원봉사자들이 제작한 현대판 ‘노아의 방주’. 튀르키예 아라라트산 정상에 놓여 있다. 사진=로이터/뉴시스

집이 무엇인가? 우리가 살고 있는 곳이 집이다. 집이 있기에 가족이 모여 이야기하고 함께 음식을 나눠 먹으며 편히 쉴 수 있다. 더러 우리는 집에 살면서 소중한 집을 잊고 산다.

언제부터 집에 대해 관심을 가졌는지 더듬어 보니 내가 처음으로 성경을 읽게 되었을 때부터였다. 예전에 나는 성경만 보면 ‘뭔가 조금이라도 욕할 것이 없나’ 하고 찾았었다. 어릴 적 한 일요일에 교회에 가서 이렇게 따졌다.

“목사님, 노아의 방주가 뭐예요? 노아의 방주에 별 짐승이 다 탔다면서요? 물고기도 탔나요? 물고기는 어디 갔대요? 물고기는 노아의 방주에 타면 죽는대요?”

그랬더니 “사탄아 물러가라” 하셨다.

지금도 안 잊어버리는 성경 구절이 있다.

‘하늘을 나는 새를 보라. 땅에 핀 백합화를 보라. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 마라.’(마태복음 6장 25절)

유교 집안에서 자랐지만 내 어린 마음에 이 성경 말씀이 너무 아름답게 느껴졌다.

‘먹을 것, 염려하지 마라’는 식(食)이다. ‘입을 것, 염려하지 마라’는 의(衣)다. 그런데 ‘사는 집[住] 이야기는 왜 안 나오는 걸까?’ 하는 생각이 들었다. 목사님한테 따지지는 않았지만 속으로 이렇게 말했다.

‘먹는 것, 입는 것, 이 두 개만 가지고는 안 되잖아요. 더 큰 것이 집이잖아요. 엑토르 말로(Hector Malot)의 소설 《집 없는 아이》를 읽어보면 배고픈 아이보다, 기운 옷을 입은 아이보다 집 없는 아이가 제일 불쌍해요.’

예수님은 “먹을 것, 입을 것 염려하지 마라”시면서 왜 사람에게 가장 중요한 집 말씀은 안 하셨을까 하는 생각을 했다. ‘다람쥐도 구멍이 있고 곰도 제 굴이 있다. 하물며 인간에게 살 집이 없겠느냐. 설마 하니 너희를 이슬과 비를 맞혀 죽게 하겠느냐’는 말씀을 예수님이 왜 빠뜨리셨을까 참 궁금했다.

한자로 살펴보는 집, ‘주(住)’

그러다가 한자를 배우게 되었다. 사람들이 한자 이야기만 나오면 머리부터 흔들지마는 한·중·일이 서로 말은 안 통해도 세 나라가 다 한자를 쓰니까 서로 소통할 수는 있다. 배가 고픈데 말이 통하지 않는다고 치자. 식당이 어디에 있는지 모른다. 영어도 안 통한다. 그럴 때 종이에다 ‘먹을 식(食)’자를 써서 보여주면 식당이 어디에 있는지 가르쳐줄 게다. 목이 마르면 ‘수(水)’자를 쓰면 된다. 예수님이 “먹을 것 걱정하지 마라. 입을 것 걱정하지 마라”셨는데 나는 맨날 젊은 사람들 보고 “한자 걱정하지 마라”고 말한다.

《중국의 과학과 문명》을 쓴 조지프 니덤(Joseph Terence Montgomery Needham)이 “만리장성이 아무리 높아도 눕혀봐라. 만리장성을 눕히면 길이 된다”고 말했다.

멋진 상상력이다. 로마가도를 세우면 만리장성이 되고, 이 만리장성이 아무리 높고 험해도 눕혀 놓으면 돌로 만들어진 석포장 길이 된다. 그러니까 ‘만리장성을 뛰어넘을 생각을 하지 말고 눕혀보라’는 것이다. 눕히는 방법이 뭐냐? 왜 저런 모양이 되었을까 하고 상형문자의 근원을 생각하는 거다. 그 글자 모양만 보면 다 풀린다.

우리가 ‘살다’ 할 때의, 의식주 할 때의 ‘주’자를 한자로 한 번 써보라. 의식주의 주(住)는 ‘사람 인(人)’ 옆에다가 ‘주인 주(主)’를 쓴다. 그런데 ‘사람 인’을 안 쓰면, 주의(主義), 민주주의(民主主義) 할 때의 ‘主’가 된다. 이 ‘主’자가 민주주의에 두 개나 들어간다. 요즘 민주주의가 대세이듯이.

‘主’를 가만히 보면 등잔불 올려놓는 대(臺)의 모양이다. 등잔불 그림을 보면 알 수 있다. 등잔 위에 불꽃이 있고 그 아래 등잔대가 있다. ‘主’는 등잔불과 똑같다. 이 등잔불은 훅 불면 꺼진다.

그런데 실제로 그 불이 확 꺼지면 큰일 난다. 등잔불이 움직여도 큰일이 난다. 이 등잔불이 다른 곳으로 옮아 붙을 수 있으니까. 주인(主人)이나 주체성(主體性)의 主는 모두가 확고한 위치를 지키고 있는 부동성(不動性)을 가리킨다. ‘주’는 움직이지 않는다. ‘주인 주’의 의미 그대로 주인은 움직이지 않는다. 객(客)이 움직인다. 손님이 움직이지 주인은 가만히 있어야 한다. 손님이 들어왔다 나가지 주인은 자기 집을 지켜야 한다.

人 + 主 = 살 주(住)

‘주인 主’ 옆에 ‘사람 人’을 놓으면 ‘사람이 사는 집’이라는 뜻이 된다. ‘사람 人’을 놓으면 주거(住居)할 때의 ‘주’가 되는 거다. 사람에게는 내 거점이 있어야 떠돌이가 안 된다. 집 없는 사람은 끝없이 떠돌아다닌다. 집이 있어야 안정된다. 그러니까 결혼할 때 집부터 장만한다. 따로따로 떨어져가지고 동가식서가숙하면 안 되니까. 집은 딱 버티고 있는 거다.

그런데 떠돌아다니는 집이면 이것을 어떻게 할까? 신문에 범죄자나 이상한 사람들을 이야기할 때 주거불명이라 쓴 것을 볼 수 있다. 주거불명이면 형사도 못 잡는다. 그러니까 이 ‘주’자만 붙으면 움직이지 않는 것, 붙박이로 있는 것, 딱 중심에 있는 것이다.

木 + 主 = 기둥 주(柱)

‘主’에 ‘나무 목(木)’을 더하면 ‘기둥 주(柱)’가 된다. 나무는 움직이지 않는다. 나무는 평생 한자리에서만 산다. 집의 대들보나 기둥이 움직이면 난리가 난다. 아버지가 아들을 보고, 특히 장자를 보고 “네가 우리 집안 기둥이다, 기둥”이라고 한다. 기둥을 받치는 서까래도 무너지면 안 된다. 그래서 땅에 뿌리를 박고 있는 기둥, ‘기둥 주’자는 ‘나무 목’자를 쓴다.

馬 + 主 = 머무를 주(駐)

제일 재미난 게 자동차가 돌아다니다가 어디를 가면 꼼짝을 못 한다. 그렇다. 모든 차가 도로를 질주하다가도 주차장(駐車場) 앞에선 멈춰 선다. 옛날에는 말을 타고 다녔으니까 ‘말 마(馬)’를 ‘主’ 옆에 붙여서 ‘말이 머무르는 곳, 머무를 주(駐), 주차장의 駐’가 된다.

宀 + 亥 = 집 가(家)

집을 나타내는 한자로 집 가(家)도 있다. 家는 집 면(宀)과 돼지 시(豕)자를 합한 회의문자다. ‘家’의 뜻은 주거와 마찬가지로 붙박혀 생활하는 의미를 지닌다.

그리고 宀자는 집을 그린 상형문자다. 이 宀부에 속하는 글자들은 대부분 ‘집’과 관계있는 뜻이 많다. 집 택(宅), 집 또는 지붕을 의미하는 우(宇), 집 주(宙), 집을 찾아오는 손님을 뜻하는 객(客), 집 실(室), 집 궁(宮) 등이 그렇다.

집

한국말로 ‘집’이라는 말은 어원이 ‘짓다(作)’에서 나온 것으로 집의 고어는 ‘짓’이었다.

의미론적으로 집의 전의어를 살펴보면 칼집의 경우처럼 무엇인가를 싸서 감춘다는 내밀 공간을 뜻한다. 특히 한국어에서 ‘집’은 영어의 경우처럼 하드웨어의 하우스(HOUSE)와 소프트웨어인 홈(HOME)을 구별하지 않고 동시에 융합하고 있다. 집은 사람이 살기 위하여 지은 건물이라는 의미와 가족이 생활하는 가정이라는 의미 둘 다 가진다.

유목문화와 농경문화

한자는 유목민이 만들었을까? 농경민이 만들었을까? 중국 글자니까, 한족(漢族)이 만든 것이니까 농경민이 만들었으리라. 만약 유목민, 기마민족이 만들었다면 몽골 사람들이 만든 몽골글자가 되지 않았을까.

그런데 한자를 가만히 보면 대부분이 농경적 발상에서 나온 것임을 알게 된다. 농경민들은 움직일 수가 없다. 곡식을 다 심어놨는데 바람이 나서 남자가 다른 데로 가버렸다. 여자도 화가 나서 가버렸다. 그러면 먹고살아야 할 그 곡식들은 누가 거둘까?

미국 남북전쟁 때 딱 한 번 휴전이 된 적이 있다. 남자들이 전쟁터에 나가 있어 곡식을 거둘 사람이 없으니까 휴전을 한 것이다. 이것은 토인비도 얘기한다. 농사철 곡식 거둘 때는 남군이고 북군이고 없었다. “이거 농사 안 지으면 우리는 다 굶어 죽어. 그러니까 우리 여기서 싸움하지 말고 곡식 거둘 동안 휴전합시다”고 한 것이다. 농경민이라는 것이 이렇게 무섭다. 그런데 유목민이라면 계속 말 타고 싸웠을 게다. 유목민들에게 양식은 조달하면 되는 것이다. 침략해서 남의 곡식을 빼앗거나 훔치는 거다.

天高馬肥

천고마비(天高馬肥)란 말은 ‘가을 하늘은 높고 말은 뚱뚱해진다’는 뜻이다. 살찐다고 하니까 천고마비가 좋은 뜻인 줄 안다. 그렇지 않다. 원래 한자는 ‘하늘이 높아지니 말이 살이 찌겠구나. 그러면 이것들이 우리가 논밭에서 거둔 곡식을 빼앗으러 오겠구나. 전쟁이 일어나겠구나’ 한숨이 담겨 있는 말이다. 농경민들이 높다란 만리장성을 쌓은 것도 유목민들이 무서워서, 천고마비의 계절이 무서워서 쌓은 것이다.

생각하는 재미를 들이면 내가 이야기한 것처럼 왜 성경에는 ‘하늘을 나는 새, 땅에 백합화’라고 해서 입는 것, 먹는 것을 이야기하는데 주거는 이야기하지 않았을까, 왜 한자에서 ‘주거’라는 말은 꼼짝 못 하고 갇혀서 못 움직이는 것일까라는 생각에 이른다.

예수님은 태어나서 세상을 떠나실 때까지 계속 돌아다니셨다. 석가모니도 마찬가지로 돌아다니셨다. 그런데 예수님의 집은 어디일까? 서른 살 이후에는 없으셨으리라.

제자들 집에도 가고 어디든 가면 재워주니까 평생 집 걱정을 안 하셨다. 예수님은 천국으로 돌아갈 것이기 때문에, 내 아버지의 집이 하늘나라에 있으므로, 이 땅에서 ‘나그네’로 사셨다.

사마리아인이 본래는 이스라엘과 같은 종족이었다. 그러나 바빌로니아에 포로로 잡혀가서 그곳에서 피의 섞임으로 완전히 혼혈아가 되고 종교도 달라지게 되었다. 그러니까 유대인이 사마리아인을 더 미워하였다. 한번은 예수님의 제자들이 “사마리아 사람의 집에 불을 지를까요?” 하니 “아서라. 하지 마라” 하셨다. 오히려 사마리아 사람을 사랑해서 ‘착한 사마리아인’ 이야기도 성경에 있다. 떠돌아다니는 사람은 이방인도 만나고 들판도 지나고 개울도 지나게 된다. 유목민들은 양떼를 몰아 풀 있는 데를 찾아다니니까 멈추는 곳이 집이고 텐트 치는 곳이 집이다. 그러니 유목민에게 집 개념은 없다.

예수님 또는 유목민들에게 있어서 사는 집이라고 하는 것은 중요하지 않다. 쉬는 데가, 자기가 텐트 치는 데가, 집이고 쉬는 곳이다.

만주벌판에서 고구려로 그리고, 고구려에서 백제로

한국 사람들이 유목적인가 농경적인가를 질문하면 다들 ‘농경’이라고 생각한다. 아니다.

백제가 어떻게 탄생했나를 보면 알 수 있다. 백제는 북방에서, 고구려에서 왔다. 고구려 사람들은 만주벌판에서 말을 타고 뛰어다녔다. 백제는 비류(沸流)의 고향이던 압록강 중류의 졸본(卒本) 부여에서 남하해 미추홀로 온 것이 아닌가? 온조(溫祚)가 동생이고 비류는 형인데 온조가 서울에서 떨어지고 인천 미추홀까지 간 게 비류다. 그러니까 지금 우리 한국 사람들은 고구려에서 온 것이다.

비류와 온조의 어머니인 소서노(召西奴)는 아들 둘을 데리고 주몽 동명성왕에게 쫓겨 이곳까지 내려왔다. 도망 온 사람들이 왕이 되었던 게다. 말 타고 말 기르는 것 잘해서 좋은 말을 봐뒀다가 도망을 온 거다.

여기에 무슨 정치자금이 있어서 왕국을 세웠을까를 생각해보라. 옛날이나 오늘이나 정치를 하려면 돈이 있어야 한다. 그러면 이들은 무얼 했을까? 내 짐작으로는 소금 장사를 한 것 같다. 만주벌판에는 바다가 없어 소금 장사로 돈을 벌어 여러 부족을 합해 고구려를 건국했으니까. 이 사람 머리에는 ‘아, 이 땅 필요 없어. 소금만 있으면 나는 어디 가서든 나라 만들 수 있어’라고 생각한 것이다. 그러니까 이 일행이 인천 미추홀까지 간 거다. 그런데 작은 아들인 온조는 가다가 지쳐 “형, 나는 더 못 가겠다. 나는 여기 있을래. 여기 강물도 좋고 하니 나는 여기서 살래”라고 했다.

오늘날 서울의 기원이라 할 수 있다. 나쁘게 말하면 탈락했기 때문에 이 사람은 살 수 있었다. ‘한 발이라도 더 가야지’ 하는 유목정신을 가진 비류는 미추홀에 들어가 참패를 당한다. 미추홀은 갯벌이니 먹을 것이 없었다. 이것은 내 추측이다. 내가 소설 쓴 것인데 그럴듯하지 않나.

어떤 경우는 ‘팩트’보다는 ‘픽션’이 더 진실에 가깝다고 생각한다. 틀림없다. 소서노하고 비류가 미추홀에다가 나라를 만들어가지고 성공했으면 온조 백제가 아니라 비류 백제가 됐을 텐데…. 미추홀이라는 것이 원래 ‘물이 많다’는 뜻인데 물이 얼마나 짜겠나. 그러니까 결과적으로는 비류가 일본으로 가서 거기에 야마토(大和), 일본 나라를 세운 것이다. 일본의 건국신화에 등장하는 수사노오 노미코토(素戔鳴尊) 또한 소서노와 이름이 조금 비슷하다.

우리의 몸 안에는 원래 ‘노마딕’한 유목민 기질이 있다. 만주벌판을 달리고 저 발칸에서부터 수만km를 달려 바이칼호를 건너, 시베리아를 넘어 여기까지 와 보니까 큰일 난 거다. 여기는 더 이상 갈 데가 없고 풀만 자라서 유목 생활을 못 하니까 할 수 없이 농경 생활을 하게 된 거다. 그렇게 농경 생활을 2000년 가까이를 했으니 농경민이 된 것이다. 우리 몸에는 지금도 몽고반점이 남아 있다.

박제상 부인에게 유목적 기질이

《삼국사기》를 보더라도, 또 《삼국유사》를 봐도 말 타고 다니는 이야기들이 얼마나 많은가. 박제상(朴堤上·생몰년 미상. 신라 내물왕 때부터 눌지왕 때까지 활동한 인물)의 부인을 보더라도 남편이 일본에 간다고 하니까 “가지 말라”는 데도 남편이 간다. 화가 나니까 박제상의 부인이 그냥 말 을 타고서 쫓아갔다. 박제상의 부인이 김소월처럼 ‘나 보기가 역겨워 가실 때에는’이라고 읊는 여자일까? 아니다. 박제상의 부인은 바다를 보면서 남편이 오기를 기다리고 다소곳이 기다릴까? 아니다. 말을 타 달리면서 남편을 쫓아가는데 너무 화가 나니까 땅을 치면서 몇십 리나 되는 바닷가를 떠돌아다녔다고 전한다.

그러니까 망부석(望夫石)처럼 남편이 오기를 기다리면서 이제나 저제나 기다린 것이 아니고, 바다를 바라보면서 “야! 너 안 와” 소리 지르면서 쫓아간 거다. 집에서 못 기다리는 게다.

뛰는 피를 가진 한국 여인들, 보통이 아니다. 그네 타는 것을 보아도 알 수 있다. 전 세계 여성들을 보라. 그들이 타는 그네는 대개 앉아서 탄다. 그네 그림을 보아도 알 수 있다. 그런데 한국 여성들은 그네를 서서 탄다. 이 피에는 박제상의 부인처럼 말 타고 달리는, 뛰는 피가 있는 게다. 소위 벌판에서 양 기르고 사는데 여자, 남자가 어디 있었겠는가? 함께 달리던 가락이 있는데 세월이 흘러 농경족이 되고, 들판이 아닌 집에 정착하게 된 것이다.

“농경민은 집을 존중, 유목민은 터를 존중”

농경족들은 끝없이 땅에 머무르려고 하고 유목족들은 끝없이 밖으로 나가려고 한다. 집을 존중하는 것은 농경민, 집을 존중하지 않고 밖으로 나가 아무 데나 터만 있으면 된다는 게 유목족이다.

우리가 캠핑 가면 우선 뭘 찾나? 어디다 텐트를 치면 좋을까 하고 터부터 찾는다. 집이 아니라 터다. 그러니까 사람들은 떠돌아다니다가 터를 잡아 건축을 한다. 농경사회에서는 거기서 농사지으려니까 집부터 잘 지어놓아야 한다. 집을 떠나면 안 되는 거다. 아들이 전쟁하러, 혹은 사냥하러, 혹은 물건 팔러 집을 떠날 수도 있다. 아들이 돌아올 때까지 이사를 가면 안 된다.

청바지는 유목문화 상징

리바이스 청바지 탄생 과정

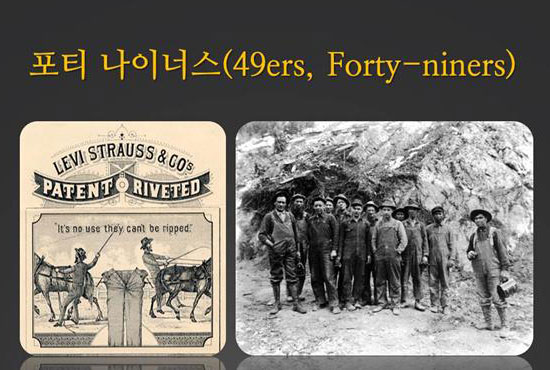

청바지는 원래 텐트였다. 옷이 아니라 집이다. 청바지의 대명사 리바이스(Levi’s)는 독일 출신 광부 리바이 스트라우스(Levi Straus)가 만든 청바지다. 그의 이름을 따 리바이스가 되었다. 리바이 스트라우스도 포티나이너(forty-niner)다.

‘포티나이너’는 ‘일확천금을 노리는 사람’을 의미하고 ‘49년에 온 사람들’이라는 데서 유래된 단어이다. 1849년에 미국 캘리포니아(California) 지역에서 금광이 발견되었다고 하여 수많은 사람이 몰려드는 ‘골드러시(gold rush)’가 있었다. 샌프란시스코의 프로 미식축구팀 이름이 ‘샌프란시스코 포티나이너스(SF, San Francisco Forty-niners)’다.

1800년대 미국의 캘리포니아에서 어떤 사람이 사금(砂金)을 발견했다. 캘리포니아에서 광산을 차려 땅을 파기만 하면 돈이 생기니까 대부분의 미국 개척민이 서쪽으로, 캘리포니아로 일확천금을 노리며 몰려왔다. 그렇게 몰려온 사람들이 집이 있었을까? 없었으리라.

남들이 금광 가서 돈을 벌어온다고 하니 뒤늦게 따라갔지만 이미 늦었다. ‘그래, 그 사람들은 집이 없을 거야. 내가 텐트를 팔아 돈을 벌겠다’라고 생각한 스트라우스는 텐트 천을 잔뜩 사가지고 갔다. 마침 군 천막을 발주받아 계약을 했는데 군대도 떠나버렸다.

스트라우스는 하루아침에 거지가 되었다. 화가 나서 잔뜩 술을 먹고 있는데 금광에서 일하던 광부들이 하는 말을 듣게 됐다.

“야, 이거 엊그제 입은 옷인데 말이야. 오다가 광석도 넣고 그랬더니 벌써 찢어졌어.”

또 한 사람은 이렇게 말했다.

“텐트 진으로나 바지를 만들면 모를까. 이거 하루 이틀도 안 가” 하며 한숨을 쉬는 게 아닌가. 그때 스트라우스는 아이디어가 떠올랐다.

천막 천을 가지고 바지를 만드는 게다. 바지에 말굽 징 같은 것이 박혀 있었는데, 천막에 쓰던 징을 바지 주머니가 찢어지지 않게 박아 넣은 것이다.

오늘날 젊은이들을 사이버 노마드(Cyber Nomad)라고 한다. 젊은이들의 사고방식은 농경적이 아니고 노마딕한 것이다. 떠돌아다니는 사람에게 집은 별 관심이 없다. 옷이 집이다. 텐트 천으로 바지를 만든 리바이 스트라우스, 집이었던 텐트가 옷이 된, 그 정신이 철학이 되어버린 거다. 멈추지 않고 노동하는 사람, 금을 쫓아서 수십 마일을 달려오는 사람, 이것이 바로 양 떼를 몰고 끝없이 끝없이 지평선을 향해 행진하는 미국 문화다. 터너(Frederick Jackson Turner)라는 사람은 “행진이 끝나면 미국 문화는 죽는다”고 했다. 미국 문화는 유럽에서 미국으로 오고, 동부에서 서부로 가서 서부에서 베트남, 한국으로 왔던 게다. 그런 행진으로 지구를 한 바퀴 돌아서 하와이로 해서 한국까지 왔다. 터너의 프런티어 사관은 케네디의 ‘뉴 프런티어 정신’에도 영향을 주었다.

장소를 사랑하는 ‘토포필리아’ vs 끝없이 새로운 것을 찾아서 떠나는 뉴 프런티어 ‘네오필리아’

이 세상은 ‘집 짓고 편안하게 자식 낳고 그냥 살자’는 사람이 있는가 하면, ‘아니다. 한 발짝이라도 집을 나와서 뭔가 새로운 것을 탐구해야지’ 하는 사람으로 나눌 수 있다.

한 군데 멈춰서 지내는 것을 ‘토포필리아(topophilia)’라고 한다. ‘장소’를 뜻하는 희랍어 ‘토포(topos)’와 ‘사랑한다’는 의미의 ‘필로스(philos)’를 합친 개념으로 장소애(愛)로 번역한다.

그리고 끝없이 새로운 것을 찾아 양 떼를 몰고 지평선으로 향하는, 케네디 대통령이 말했던 뉴 프런티어를 찾아 나서는 것을, ‘네오필리아(neophilia)’라고 한다.

그런데 끝없이, 끝없이 프런티어로 세상 밖을 향하다가 굶고 어려워지면 홈리스(homeless)가 된다. 홈리스는 거지가 아니다. 홈리스는 집이 있건 없건 집을 뛰쳐나와 거리가 내 집이고 하늘이 내 집인 거다.

예수님도 집 이야기를 안 하셨다. ‘떠돌이’라면 부정적인 의미가 강하지만 떠돌이 유목민들이 새로운 것을 만든다. 독일에서 제일 잘나가는 벤처기업 중 직원들의 국적이 100종이 넘는 회사가 있다고 한다. 이런 사람들이 모여 세계 최고의 것들이 만들어지고 있다니 놀라운 일이다.

세상은 지금 둘로 나뉘어 싸우고 있다. ‘하늘을 지붕 삼아 떠도는 영광, 끝없이 새것을 찾아다니는 사람’, 즉 네오필리아와 ‘텐트가 아니라 고대광실을 지어놓고 잘 지키는 사람’, 즉 토포필리아가 싸우고 있다.

네오필리아, 벤처, 해양족들도 끝없이 바깥으로 나가고 초원에서도 끝없이 바깥으로 나간다. 그런데 농경은 곡식을 심어놓고 익을 때까지 기다린다. 그런데 자식 대대로 ‘땅 파먹고’ 살려고 하지만 땅은 요만한데 어떻게 할까?

우리는 농경족의 피가 흐르지만 또 반은 유목족의 피가 흐른다. 만주벌판 발칸에서 여기까지 온 가락이 우리에게서 점점 흐려지고 있지만 몽고반점 속에 남아 있다. 그래서 우리가 세계에서 깜짝 놀라게 경제 성장한 게 농경적인 것만 가지고 이렇게는 안 된다. 지금 세계 제일 많이 퍼져 있는 디아스포라에서 한국이 인구 비율로 보면 단연 1, 2위라고 한다. 농경족들이 그렇게 나가겠는가? 옛 유행가 중에 ‘진주라 천리길을 내 어이 왔던고’ 하는 노랫말이 있다. ‘고향 떠나 십여 년에 청춘만 늙어’라고 하는데 한편에서는 끝없이 바깥으로 나가는 이야기가 담겨 있다.

결론적으로 말하자면 우리에게는 농경인의 피만 있지 않다. 유목족으로 만주벌판을 뛰던, 소서노가 자식을 데리고 미추홀까지 오고, 바다 건너 일본까지 간 그 피가 담겨 있다. 그 어느 한쪽만 있었더라도 오늘의 우리는 안 됐을지도 모른다. 우리 민족은 농경과 유목의 그것, 두 가지를 다 가지고 있다. 우리에게는 유목적인 것과 농경적인 것을 결합시킬 수 있는 힘이 있다.⊙

언제부터 집에 대해 관심을 가졌는지 더듬어 보니 내가 처음으로 성경을 읽게 되었을 때부터였다. 예전에 나는 성경만 보면 ‘뭔가 조금이라도 욕할 것이 없나’ 하고 찾았었다. 어릴 적 한 일요일에 교회에 가서 이렇게 따졌다.

“목사님, 노아의 방주가 뭐예요? 노아의 방주에 별 짐승이 다 탔다면서요? 물고기도 탔나요? 물고기는 어디 갔대요? 물고기는 노아의 방주에 타면 죽는대요?”

그랬더니 “사탄아 물러가라” 하셨다.

지금도 안 잊어버리는 성경 구절이 있다.

‘하늘을 나는 새를 보라. 땅에 핀 백합화를 보라. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 마라.’(마태복음 6장 25절)

유교 집안에서 자랐지만 내 어린 마음에 이 성경 말씀이 너무 아름답게 느껴졌다.

‘먹을 것, 염려하지 마라’는 식(食)이다. ‘입을 것, 염려하지 마라’는 의(衣)다. 그런데 ‘사는 집[住] 이야기는 왜 안 나오는 걸까?’ 하는 생각이 들었다. 목사님한테 따지지는 않았지만 속으로 이렇게 말했다.

‘먹는 것, 입는 것, 이 두 개만 가지고는 안 되잖아요. 더 큰 것이 집이잖아요. 엑토르 말로(Hector Malot)의 소설 《집 없는 아이》를 읽어보면 배고픈 아이보다, 기운 옷을 입은 아이보다 집 없는 아이가 제일 불쌍해요.’

예수님은 “먹을 것, 입을 것 염려하지 마라”시면서 왜 사람에게 가장 중요한 집 말씀은 안 하셨을까 하는 생각을 했다. ‘다람쥐도 구멍이 있고 곰도 제 굴이 있다. 하물며 인간에게 살 집이 없겠느냐. 설마 하니 너희를 이슬과 비를 맞혀 죽게 하겠느냐’는 말씀을 예수님이 왜 빠뜨리셨을까 참 궁금했다.

한자로 살펴보는 집, ‘주(住)’

|

| 주(主)자는 등잔불을 올려놓은 대의 모양을 딴 글자다. |

《중국의 과학과 문명》을 쓴 조지프 니덤(Joseph Terence Montgomery Needham)이 “만리장성이 아무리 높아도 눕혀봐라. 만리장성을 눕히면 길이 된다”고 말했다.

멋진 상상력이다. 로마가도를 세우면 만리장성이 되고, 이 만리장성이 아무리 높고 험해도 눕혀 놓으면 돌로 만들어진 석포장 길이 된다. 그러니까 ‘만리장성을 뛰어넘을 생각을 하지 말고 눕혀보라’는 것이다. 눕히는 방법이 뭐냐? 왜 저런 모양이 되었을까 하고 상형문자의 근원을 생각하는 거다. 그 글자 모양만 보면 다 풀린다.

우리가 ‘살다’ 할 때의, 의식주 할 때의 ‘주’자를 한자로 한 번 써보라. 의식주의 주(住)는 ‘사람 인(人)’ 옆에다가 ‘주인 주(主)’를 쓴다. 그런데 ‘사람 인’을 안 쓰면, 주의(主義), 민주주의(民主主義) 할 때의 ‘主’가 된다. 이 ‘主’자가 민주주의에 두 개나 들어간다. 요즘 민주주의가 대세이듯이.

‘主’를 가만히 보면 등잔불 올려놓는 대(臺)의 모양이다. 등잔불 그림을 보면 알 수 있다. 등잔 위에 불꽃이 있고 그 아래 등잔대가 있다. ‘主’는 등잔불과 똑같다. 이 등잔불은 훅 불면 꺼진다.

그런데 실제로 그 불이 확 꺼지면 큰일 난다. 등잔불이 움직여도 큰일이 난다. 이 등잔불이 다른 곳으로 옮아 붙을 수 있으니까. 주인(主人)이나 주체성(主體性)의 主는 모두가 확고한 위치를 지키고 있는 부동성(不動性)을 가리킨다. ‘주’는 움직이지 않는다. ‘주인 주’의 의미 그대로 주인은 움직이지 않는다. 객(客)이 움직인다. 손님이 움직이지 주인은 가만히 있어야 한다. 손님이 들어왔다 나가지 주인은 자기 집을 지켜야 한다.

人 + 主 = 살 주(住)

‘주인 主’ 옆에 ‘사람 人’을 놓으면 ‘사람이 사는 집’이라는 뜻이 된다. ‘사람 人’을 놓으면 주거(住居)할 때의 ‘주’가 되는 거다. 사람에게는 내 거점이 있어야 떠돌이가 안 된다. 집 없는 사람은 끝없이 떠돌아다닌다. 집이 있어야 안정된다. 그러니까 결혼할 때 집부터 장만한다. 따로따로 떨어져가지고 동가식서가숙하면 안 되니까. 집은 딱 버티고 있는 거다.

그런데 떠돌아다니는 집이면 이것을 어떻게 할까? 신문에 범죄자나 이상한 사람들을 이야기할 때 주거불명이라 쓴 것을 볼 수 있다. 주거불명이면 형사도 못 잡는다. 그러니까 이 ‘주’자만 붙으면 움직이지 않는 것, 붙박이로 있는 것, 딱 중심에 있는 것이다.

木 + 主 = 기둥 주(柱)

‘主’에 ‘나무 목(木)’을 더하면 ‘기둥 주(柱)’가 된다. 나무는 움직이지 않는다. 나무는 평생 한자리에서만 산다. 집의 대들보나 기둥이 움직이면 난리가 난다. 아버지가 아들을 보고, 특히 장자를 보고 “네가 우리 집안 기둥이다, 기둥”이라고 한다. 기둥을 받치는 서까래도 무너지면 안 된다. 그래서 땅에 뿌리를 박고 있는 기둥, ‘기둥 주’자는 ‘나무 목’자를 쓴다.

馬 + 主 = 머무를 주(駐)

제일 재미난 게 자동차가 돌아다니다가 어디를 가면 꼼짝을 못 한다. 그렇다. 모든 차가 도로를 질주하다가도 주차장(駐車場) 앞에선 멈춰 선다. 옛날에는 말을 타고 다녔으니까 ‘말 마(馬)’를 ‘主’ 옆에 붙여서 ‘말이 머무르는 곳, 머무를 주(駐), 주차장의 駐’가 된다.

宀 + 亥 = 집 가(家)

집을 나타내는 한자로 집 가(家)도 있다. 家는 집 면(宀)과 돼지 시(豕)자를 합한 회의문자다. ‘家’의 뜻은 주거와 마찬가지로 붙박혀 생활하는 의미를 지닌다.

그리고 宀자는 집을 그린 상형문자다. 이 宀부에 속하는 글자들은 대부분 ‘집’과 관계있는 뜻이 많다. 집 택(宅), 집 또는 지붕을 의미하는 우(宇), 집 주(宙), 집을 찾아오는 손님을 뜻하는 객(客), 집 실(室), 집 궁(宮) 등이 그렇다.

집

한국말로 ‘집’이라는 말은 어원이 ‘짓다(作)’에서 나온 것으로 집의 고어는 ‘짓’이었다.

의미론적으로 집의 전의어를 살펴보면 칼집의 경우처럼 무엇인가를 싸서 감춘다는 내밀 공간을 뜻한다. 특히 한국어에서 ‘집’은 영어의 경우처럼 하드웨어의 하우스(HOUSE)와 소프트웨어인 홈(HOME)을 구별하지 않고 동시에 융합하고 있다. 집은 사람이 살기 위하여 지은 건물이라는 의미와 가족이 생활하는 가정이라는 의미 둘 다 가진다.

유목문화와 농경문화

한자는 유목민이 만들었을까? 농경민이 만들었을까? 중국 글자니까, 한족(漢族)이 만든 것이니까 농경민이 만들었으리라. 만약 유목민, 기마민족이 만들었다면 몽골 사람들이 만든 몽골글자가 되지 않았을까.

그런데 한자를 가만히 보면 대부분이 농경적 발상에서 나온 것임을 알게 된다. 농경민들은 움직일 수가 없다. 곡식을 다 심어놨는데 바람이 나서 남자가 다른 데로 가버렸다. 여자도 화가 나서 가버렸다. 그러면 먹고살아야 할 그 곡식들은 누가 거둘까?

미국 남북전쟁 때 딱 한 번 휴전이 된 적이 있다. 남자들이 전쟁터에 나가 있어 곡식을 거둘 사람이 없으니까 휴전을 한 것이다. 이것은 토인비도 얘기한다. 농사철 곡식 거둘 때는 남군이고 북군이고 없었다. “이거 농사 안 지으면 우리는 다 굶어 죽어. 그러니까 우리 여기서 싸움하지 말고 곡식 거둘 동안 휴전합시다”고 한 것이다. 농경민이라는 것이 이렇게 무섭다. 그런데 유목민이라면 계속 말 타고 싸웠을 게다. 유목민들에게 양식은 조달하면 되는 것이다. 침략해서 남의 곡식을 빼앗거나 훔치는 거다.

天高馬肥

|

| 국내 캠핑 인구가 늘고 있다. 유목민 기질을 타고난 것일까. 노동을 끝내고 주말이면 산으로 들로 떠난다. 한국관광공사 자료를 보면 캠핑 이용자는 2019년 399만 명(산업 규모 3조원)에서 2020년 534만 명(5조8000억원)으로 크게 증가했다. |

생각하는 재미를 들이면 내가 이야기한 것처럼 왜 성경에는 ‘하늘을 나는 새, 땅에 백합화’라고 해서 입는 것, 먹는 것을 이야기하는데 주거는 이야기하지 않았을까, 왜 한자에서 ‘주거’라는 말은 꼼짝 못 하고 갇혀서 못 움직이는 것일까라는 생각에 이른다.

예수님은 태어나서 세상을 떠나실 때까지 계속 돌아다니셨다. 석가모니도 마찬가지로 돌아다니셨다. 그런데 예수님의 집은 어디일까? 서른 살 이후에는 없으셨으리라.

제자들 집에도 가고 어디든 가면 재워주니까 평생 집 걱정을 안 하셨다. 예수님은 천국으로 돌아갈 것이기 때문에, 내 아버지의 집이 하늘나라에 있으므로, 이 땅에서 ‘나그네’로 사셨다.

사마리아인이 본래는 이스라엘과 같은 종족이었다. 그러나 바빌로니아에 포로로 잡혀가서 그곳에서 피의 섞임으로 완전히 혼혈아가 되고 종교도 달라지게 되었다. 그러니까 유대인이 사마리아인을 더 미워하였다. 한번은 예수님의 제자들이 “사마리아 사람의 집에 불을 지를까요?” 하니 “아서라. 하지 마라” 하셨다. 오히려 사마리아 사람을 사랑해서 ‘착한 사마리아인’ 이야기도 성경에 있다. 떠돌아다니는 사람은 이방인도 만나고 들판도 지나고 개울도 지나게 된다. 유목민들은 양떼를 몰아 풀 있는 데를 찾아다니니까 멈추는 곳이 집이고 텐트 치는 곳이 집이다. 그러니 유목민에게 집 개념은 없다.

예수님 또는 유목민들에게 있어서 사는 집이라고 하는 것은 중요하지 않다. 쉬는 데가, 자기가 텐트 치는 데가, 집이고 쉬는 곳이다.

만주벌판에서 고구려로 그리고, 고구려에서 백제로

한국 사람들이 유목적인가 농경적인가를 질문하면 다들 ‘농경’이라고 생각한다. 아니다.

백제가 어떻게 탄생했나를 보면 알 수 있다. 백제는 북방에서, 고구려에서 왔다. 고구려 사람들은 만주벌판에서 말을 타고 뛰어다녔다. 백제는 비류(沸流)의 고향이던 압록강 중류의 졸본(卒本) 부여에서 남하해 미추홀로 온 것이 아닌가? 온조(溫祚)가 동생이고 비류는 형인데 온조가 서울에서 떨어지고 인천 미추홀까지 간 게 비류다. 그러니까 지금 우리 한국 사람들은 고구려에서 온 것이다.

비류와 온조의 어머니인 소서노(召西奴)는 아들 둘을 데리고 주몽 동명성왕에게 쫓겨 이곳까지 내려왔다. 도망 온 사람들이 왕이 되었던 게다. 말 타고 말 기르는 것 잘해서 좋은 말을 봐뒀다가 도망을 온 거다.

여기에 무슨 정치자금이 있어서 왕국을 세웠을까를 생각해보라. 옛날이나 오늘이나 정치를 하려면 돈이 있어야 한다. 그러면 이들은 무얼 했을까? 내 짐작으로는 소금 장사를 한 것 같다. 만주벌판에는 바다가 없어 소금 장사로 돈을 벌어 여러 부족을 합해 고구려를 건국했으니까. 이 사람 머리에는 ‘아, 이 땅 필요 없어. 소금만 있으면 나는 어디 가서든 나라 만들 수 있어’라고 생각한 것이다. 그러니까 이 일행이 인천 미추홀까지 간 거다. 그런데 작은 아들인 온조는 가다가 지쳐 “형, 나는 더 못 가겠다. 나는 여기 있을래. 여기 강물도 좋고 하니 나는 여기서 살래”라고 했다.

오늘날 서울의 기원이라 할 수 있다. 나쁘게 말하면 탈락했기 때문에 이 사람은 살 수 있었다. ‘한 발이라도 더 가야지’ 하는 유목정신을 가진 비류는 미추홀에 들어가 참패를 당한다. 미추홀은 갯벌이니 먹을 것이 없었다. 이것은 내 추측이다. 내가 소설 쓴 것인데 그럴듯하지 않나.

어떤 경우는 ‘팩트’보다는 ‘픽션’이 더 진실에 가깝다고 생각한다. 틀림없다. 소서노하고 비류가 미추홀에다가 나라를 만들어가지고 성공했으면 온조 백제가 아니라 비류 백제가 됐을 텐데…. 미추홀이라는 것이 원래 ‘물이 많다’는 뜻인데 물이 얼마나 짜겠나. 그러니까 결과적으로는 비류가 일본으로 가서 거기에 야마토(大和), 일본 나라를 세운 것이다. 일본의 건국신화에 등장하는 수사노오 노미코토(素戔鳴尊) 또한 소서노와 이름이 조금 비슷하다.

우리의 몸 안에는 원래 ‘노마딕’한 유목민 기질이 있다. 만주벌판을 달리고 저 발칸에서부터 수만km를 달려 바이칼호를 건너, 시베리아를 넘어 여기까지 와 보니까 큰일 난 거다. 여기는 더 이상 갈 데가 없고 풀만 자라서 유목 생활을 못 하니까 할 수 없이 농경 생활을 하게 된 거다. 그렇게 농경 생활을 2000년 가까이를 했으니 농경민이 된 것이다. 우리 몸에는 지금도 몽고반점이 남아 있다.

박제상 부인에게 유목적 기질이

|

| 뛰는 피를 가진 한국 여인들은 그네를 ‘타지’ 않고 ‘뛴다’. 신라 박제상의 부인처럼 말 타고 달리는, 뛰는 피가 있기 때문이다. |

그러니까 망부석(望夫石)처럼 남편이 오기를 기다리면서 이제나 저제나 기다린 것이 아니고, 바다를 바라보면서 “야! 너 안 와” 소리 지르면서 쫓아간 거다. 집에서 못 기다리는 게다.

뛰는 피를 가진 한국 여인들, 보통이 아니다. 그네 타는 것을 보아도 알 수 있다. 전 세계 여성들을 보라. 그들이 타는 그네는 대개 앉아서 탄다. 그네 그림을 보아도 알 수 있다. 그런데 한국 여성들은 그네를 서서 탄다. 이 피에는 박제상의 부인처럼 말 타고 달리는, 뛰는 피가 있는 게다. 소위 벌판에서 양 기르고 사는데 여자, 남자가 어디 있었겠는가? 함께 달리던 가락이 있는데 세월이 흘러 농경족이 되고, 들판이 아닌 집에 정착하게 된 것이다.

“농경민은 집을 존중, 유목민은 터를 존중”

농경족들은 끝없이 땅에 머무르려고 하고 유목족들은 끝없이 밖으로 나가려고 한다. 집을 존중하는 것은 농경민, 집을 존중하지 않고 밖으로 나가 아무 데나 터만 있으면 된다는 게 유목족이다.

우리가 캠핑 가면 우선 뭘 찾나? 어디다 텐트를 치면 좋을까 하고 터부터 찾는다. 집이 아니라 터다. 그러니까 사람들은 떠돌아다니다가 터를 잡아 건축을 한다. 농경사회에서는 거기서 농사지으려니까 집부터 잘 지어놓아야 한다. 집을 떠나면 안 되는 거다. 아들이 전쟁하러, 혹은 사냥하러, 혹은 물건 팔러 집을 떠날 수도 있다. 아들이 돌아올 때까지 이사를 가면 안 된다.

청바지는 유목문화 상징

리바이스 청바지 탄생 과정

|

| 청바지와 포티나이너. 청바지는 금광 광부들의 바지가 너무 쉽게 찢어져 텐트용 천으로 만든 게 계기다. 포티나이너(forty-niner)는 ‘일확천금을 노리는 사람’을 의미한다. ‘49년에 온 사람들’이라는 데서 유래된 단어이다. |

‘포티나이너’는 ‘일확천금을 노리는 사람’을 의미하고 ‘49년에 온 사람들’이라는 데서 유래된 단어이다. 1849년에 미국 캘리포니아(California) 지역에서 금광이 발견되었다고 하여 수많은 사람이 몰려드는 ‘골드러시(gold rush)’가 있었다. 샌프란시스코의 프로 미식축구팀 이름이 ‘샌프란시스코 포티나이너스(SF, San Francisco Forty-niners)’다.

1800년대 미국의 캘리포니아에서 어떤 사람이 사금(砂金)을 발견했다. 캘리포니아에서 광산을 차려 땅을 파기만 하면 돈이 생기니까 대부분의 미국 개척민이 서쪽으로, 캘리포니아로 일확천금을 노리며 몰려왔다. 그렇게 몰려온 사람들이 집이 있었을까? 없었으리라.

남들이 금광 가서 돈을 벌어온다고 하니 뒤늦게 따라갔지만 이미 늦었다. ‘그래, 그 사람들은 집이 없을 거야. 내가 텐트를 팔아 돈을 벌겠다’라고 생각한 스트라우스는 텐트 천을 잔뜩 사가지고 갔다. 마침 군 천막을 발주받아 계약을 했는데 군대도 떠나버렸다.

스트라우스는 하루아침에 거지가 되었다. 화가 나서 잔뜩 술을 먹고 있는데 금광에서 일하던 광부들이 하는 말을 듣게 됐다.

“야, 이거 엊그제 입은 옷인데 말이야. 오다가 광석도 넣고 그랬더니 벌써 찢어졌어.”

또 한 사람은 이렇게 말했다.

“텐트 진으로나 바지를 만들면 모를까. 이거 하루 이틀도 안 가” 하며 한숨을 쉬는 게 아닌가. 그때 스트라우스는 아이디어가 떠올랐다.

천막 천을 가지고 바지를 만드는 게다. 바지에 말굽 징 같은 것이 박혀 있었는데, 천막에 쓰던 징을 바지 주머니가 찢어지지 않게 박아 넣은 것이다.

오늘날 젊은이들을 사이버 노마드(Cyber Nomad)라고 한다. 젊은이들의 사고방식은 농경적이 아니고 노마딕한 것이다. 떠돌아다니는 사람에게 집은 별 관심이 없다. 옷이 집이다. 텐트 천으로 바지를 만든 리바이 스트라우스, 집이었던 텐트가 옷이 된, 그 정신이 철학이 되어버린 거다. 멈추지 않고 노동하는 사람, 금을 쫓아서 수십 마일을 달려오는 사람, 이것이 바로 양 떼를 몰고 끝없이 끝없이 지평선을 향해 행진하는 미국 문화다. 터너(Frederick Jackson Turner)라는 사람은 “행진이 끝나면 미국 문화는 죽는다”고 했다. 미국 문화는 유럽에서 미국으로 오고, 동부에서 서부로 가서 서부에서 베트남, 한국으로 왔던 게다. 그런 행진으로 지구를 한 바퀴 돌아서 하와이로 해서 한국까지 왔다. 터너의 프런티어 사관은 케네디의 ‘뉴 프런티어 정신’에도 영향을 주었다.

장소를 사랑하는 ‘토포필리아’ vs 끝없이 새로운 것을 찾아서 떠나는 뉴 프런티어 ‘네오필리아’

이 세상은 ‘집 짓고 편안하게 자식 낳고 그냥 살자’는 사람이 있는가 하면, ‘아니다. 한 발짝이라도 집을 나와서 뭔가 새로운 것을 탐구해야지’ 하는 사람으로 나눌 수 있다.

한 군데 멈춰서 지내는 것을 ‘토포필리아(topophilia)’라고 한다. ‘장소’를 뜻하는 희랍어 ‘토포(topos)’와 ‘사랑한다’는 의미의 ‘필로스(philos)’를 합친 개념으로 장소애(愛)로 번역한다.

그리고 끝없이 새로운 것을 찾아 양 떼를 몰고 지평선으로 향하는, 케네디 대통령이 말했던 뉴 프런티어를 찾아 나서는 것을, ‘네오필리아(neophilia)’라고 한다.

그런데 끝없이, 끝없이 프런티어로 세상 밖을 향하다가 굶고 어려워지면 홈리스(homeless)가 된다. 홈리스는 거지가 아니다. 홈리스는 집이 있건 없건 집을 뛰쳐나와 거리가 내 집이고 하늘이 내 집인 거다.

예수님도 집 이야기를 안 하셨다. ‘떠돌이’라면 부정적인 의미가 강하지만 떠돌이 유목민들이 새로운 것을 만든다. 독일에서 제일 잘나가는 벤처기업 중 직원들의 국적이 100종이 넘는 회사가 있다고 한다. 이런 사람들이 모여 세계 최고의 것들이 만들어지고 있다니 놀라운 일이다.

세상은 지금 둘로 나뉘어 싸우고 있다. ‘하늘을 지붕 삼아 떠도는 영광, 끝없이 새것을 찾아다니는 사람’, 즉 네오필리아와 ‘텐트가 아니라 고대광실을 지어놓고 잘 지키는 사람’, 즉 토포필리아가 싸우고 있다.

네오필리아, 벤처, 해양족들도 끝없이 바깥으로 나가고 초원에서도 끝없이 바깥으로 나간다. 그런데 농경은 곡식을 심어놓고 익을 때까지 기다린다. 그런데 자식 대대로 ‘땅 파먹고’ 살려고 하지만 땅은 요만한데 어떻게 할까?

우리는 농경족의 피가 흐르지만 또 반은 유목족의 피가 흐른다. 만주벌판 발칸에서 여기까지 온 가락이 우리에게서 점점 흐려지고 있지만 몽고반점 속에 남아 있다. 그래서 우리가 세계에서 깜짝 놀라게 경제 성장한 게 농경적인 것만 가지고 이렇게는 안 된다. 지금 세계 제일 많이 퍼져 있는 디아스포라에서 한국이 인구 비율로 보면 단연 1, 2위라고 한다. 농경족들이 그렇게 나가겠는가? 옛 유행가 중에 ‘진주라 천리길을 내 어이 왔던고’ 하는 노랫말이 있다. ‘고향 떠나 십여 년에 청춘만 늙어’라고 하는데 한편에서는 끝없이 바깥으로 나가는 이야기가 담겨 있다.

결론적으로 말하자면 우리에게는 농경인의 피만 있지 않다. 유목족으로 만주벌판을 뛰던, 소서노가 자식을 데리고 미추홀까지 오고, 바다 건너 일본까지 간 그 피가 담겨 있다. 그 어느 한쪽만 있었더라도 오늘의 우리는 안 됐을지도 모른다. 우리 민족은 농경과 유목의 그것, 두 가지를 다 가지고 있다. 우리에게는 유목적인 것과 농경적인 것을 결합시킬 수 있는 힘이 있다.⊙