⊙ 아테네 민주정의 공간이었던 아고라는 원래 시장

⊙ 해양·상업국가 아테네 vs 내륙·농업국가 스파르타라는 구도는 오늘날 영미 자유민주주의 국가 vs 중공·러시아 구도와 흡사

⊙ 중국의 전제적 정치·문화는 周나라 이래 계속된 농본주의적 특성과 연관

⊙ “상업은 세상을 이롭게 하는 일, 상인의 이윤은 무사의 녹봉과 같은 것”(이시다 바이간)

이강호

1963년생. 서울대 사회학과 졸업 / 前 대통령비서실 공보행정관, 《미래한국》 편집위원 역임 / 現 한국자유회의 간사, 한국국가전략포럼 연구위원 / 저서 《박정희가 옳았다》

⊙ 해양·상업국가 아테네 vs 내륙·농업국가 스파르타라는 구도는 오늘날 영미 자유민주주의 국가 vs 중공·러시아 구도와 흡사

⊙ 중국의 전제적 정치·문화는 周나라 이래 계속된 농본주의적 특성과 연관

⊙ “상업은 세상을 이롭게 하는 일, 상인의 이윤은 무사의 녹봉과 같은 것”(이시다 바이간)

이강호

1963년생. 서울대 사회학과 졸업 / 前 대통령비서실 공보행정관, 《미래한국》 편집위원 역임 / 現 한국자유회의 간사, 한국국가전략포럼 연구위원 / 저서 《박정희가 옳았다》

- 고대 아테네 민주정이 이루어진 광장 아고라는 시장이기도 했다. 사진=배진영

한국은 세계적인 ‘무역(貿易·trade) 대국’이다. 무역 규모가 2022년 세계 6위다. 한국이 세계적인 공업 대국임은 새삼 말할 필요도 없다. 정보화 산업의 능력도 세계적 반열이다. 하지만 그 산업 능력은 자급자족만을 위한 건 당연히 아니다. 한국은 제조업으로 생산한 제품을 수출하여 돈을 벌어들인다. 그리고 그 돈으로 필요한 물품을 사들인다. 한국의 식량자급률은 2021년 기준으로 44.4%다. 식량도 수입해야 한다. 한국은 무역으로 먹고산다.

정도의 차이는 있지만 전 세계가 다 마찬가지다. 오늘의 세계는 그렇게 지탱된다. 국가 간 국경을 넘어 이루어지는 대외교역이 있기에 세계경제가 돌아간다. 국가 간 통상(通商)의 본질은 상업(商業·commerce)이다.

한국은 대외적으로만 무역 대국인 게 아니다. 내적으로도 ‘상업의 나라’다. 시장경제 체제다. 상업적 거래 이익의 추구를 당연시하고 보호한다. 주요 선진국들이 다 마찬가지다. 오늘날 세계경제의 작동은 이 같은 원칙이 세계적으로 관철되고 있기에 가능한 것이다.

현대 문명은 거대한 상업 문명

과거의 사회주의 국가들이나 지금의 북한이 추구한 것은 본질적으로는 자급자족적 체제였다. 상업적 거래 이익의 추구를 인정하지 않는 것은 내적으로만이 아니라 대외적으로도 지켜져야 하는 원칙이었다. 사회주의 국가들 간의 교역도 이익의 추구는 배제된 필요 물품의 조달만을 위한 것이어야 했다. 일컬어 ‘사회주의 형제무역’이라 했다. 표현은 아름답다. 하지만 이런 식은 경제적 번영에는 도움 되는 바가 없다. 역사적으로도 증명되었다.

그런 유의 이데올로기적 행태는 사회주의 진영만이 아니었다. 세계적으로 유행을 하기도 했다. 종속(從屬)이론이다. 종속이론가들은 선진국과 후진국 간의 경제적 거래는 결국 식민지적 수탈일 수밖에 없으며 거기서 벗어나야 한다고 주장했다. 한국에서도 그랬다. 박정희(朴正熙) 시대 야당 인사와 꽤 많은 지식인 사이에선 ‘내포적(內包的) 공업화’와 ‘농공병진(農工竝進) 발전론’에 입각한 자립(自立)경제 운운의 소리가 높았다. 종속이론 논법을 베낀 것이었다. 그들은 ‘수출주도 경제발전’은 선진국에 대한 종속만 심화시키는 것일 뿐이라며 맹렬히 반대했다.

이 같은 방식은 오히려 경제를 더욱 더 후진적으로 고착되게 할 뿐이었다. 기적이라고까지 일컫는 한국의 놀라운 성장 발전은 박정희 정부가 이 같은 발상과 정반대의 길을 택한 덕분이었다. 중국이 뒤늦게나마 경제 성장의 기회를 갖게 된 것도 마찬가지였다.

크게 보면 오늘에 이르기까지 세계 대부분의 나라들은 정도의 차이는 있지만 과거에 비해선 더 나은 경제적 삶을 갖게 되었다. 세계 시장경제 체제의 힘이다. 그런데 이것은 달리 말하자면 상업적 원리의 세계적 관철이다. 현대 문명은 거대한 상업 문명이다.

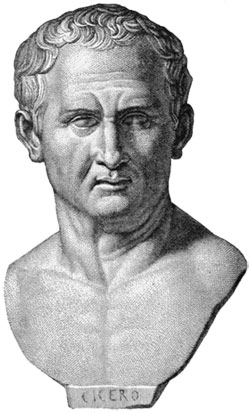

키케로, 나쁜 직업의 예로 상인 꼽아

하지만 상업은 그 중요성에도 불구하고 늘 부정적 폄하(貶下)가 붙곤 했다. 동서고금이 다 마찬가지였다. 유교(儒敎) 문명권에서는 사농공상(士農工商)이라 하여 상업·상인을 가장 아래에 두었다. 서양도 만만치 않았다. BC 4세기 그리스의 아리스토텔레스는 “시민들은 노예나 상인처럼 천박하게 살면 안 된다”고 했다. 고대 로마 공화정 말기의 키케로는 《의무론》(BC 44)에서 나쁜 직업의 대표적 예로 상인을 들기도 했다.

이 같은 인식은 근대에 이르러서도 완강했다. 농촌공동체적 삶에 향수를 품은 낭만주의적 지식인들은 대체로 그랬으며 마르크스 등으로 대표되는 좌익 부류들은 특히 심했다. 그들은 상업을 노동으로 가치를 생산하지도 않으면서 부당하게 이익을 덧붙이는 행위로 보았다. 상업을 마치 기생(寄生) 행위처럼 여겼다.

자급자족의 체제를 전제한 발상이겠지만 그것은 상상적 ‘뇌피셜’에 지나지 않는다. 앞으로도 영구히 그렇겠지만 아득한 옛날의 원시시대에도 교환·거래가 전혀 없는 완전한 자급자족의 체제가 있었던 때는 없다.

영국 고고학자 고든 차일드는 농경 정착을 문명의 출발로 보았다. 수렵, 채집에만 의존하던 인류가 농경이라는 전혀 새로운 차원의 식량 생산 양식을 발명함으로써 문명적 도약의 기초를 만들었다는 것이다. 그는 농사로 자급자족하던 촌락이 인구증가로 도시로 발전하고 충분히 잉여(剩餘) 식량을 확보하면서 비로소 다른 지역과의 무역에 나선 것으로 설명한다.

그러나 농경 정착도 교역은 필수다. 소금은 교역이 아니고선 조달할 수가 없다. 교역은 처음부터 동반돼야 한다. 고든 차일드는 이 점을 말하지 않는다. 그럴 만했다. 그는 마르크스주의 사관(史觀)에 입각해 있었다.

인간다움과 문명 모두 교환이 시작이다

문명의 뿌리는 그냥 농경 정착이 아니다. 문명은 물론이려니와 인간의 인간다운 본질 자체가 교환이라는 관념의 형성이다. 교환은 상호성(相互性)을 전제로 한다. 자아(自我)와 타자(他者)에 대한 자각이 동시적일 때 비로소 교환은 성립한다. 아울러 타인의 소유를 인정해야 한다. 교환이라는 관념의 형성은 인간이라는 동물이 자연적 본능의 존재에서 문명적 존재로 나아간 전진이다. 그리고 긴 역사적 관점에서 보면 상업에 대한 태도가 문명의 수준이기도 했다.

중요한 고대 문명들부터가 이 점을 보여준다. 최초 문명인 수메르 문명부터가 그랬다. 수메르 문명은 내적으로도 일찍이 상업이 번영했을 뿐만 아니라 수천km 떨어져 있는 인더스 문명과도 활발한 교역을 장기간 이어갔다. 인더스 문명도 당연히 상업 문명이었다.

황허(黃河) 문명도 그랬다. 삼황오제(三皇五帝) 중 하나인 신농씨(神農氏)는 농경의 시조만이 아니었다. 그는 시장을 세워 백성들에게 교역을 가르쳤다 한다. 그래서 그는 중국에서 경제의 조신(祖神)이기도 하며 중국 문명의 원천으로 간주된다.

이후에도 상업을 중시한 문명이 번영했다. 특히 지중해 세계가 그랬다. 나중에 카르타고로 이어진 페니키아(Phoenicia)는 대표적이다. 페니키아 문명의 무대는 지중해 세계 전역이었다. 헤로도토스는 《역사》에서 “페니키아인은 원양(遠洋) 항해에 나서 이집트와 아시리아의 화물을 운반하며 각지를 돌았다”고 했다. 페니키아인은 BC 12세기 무렵부터 활발한 해상교역을 하며 북아프리카에서 이베리아 반도까지 지중해 전역을 누볐다. 헤로도토스는 《역사》에서 페니키아인이 BC 600년경 이집트 파라오의 명을 받아 멀리 아프리카 남단의 희망봉(喜望峯)을 거쳐 이집트로 돌아왔다고 언급하고 있다. 15세기 포르투갈의 바르톨로메우 디아스가 희망봉을 발견하기 2000년 전의 일이다.

오늘날 서구 언어들을 표기하는 알파벳은 그리스 문자를 기원으로 한다. 즉 페니키아 문자가 알파벳의 뿌리다.

상업과 철학의 탄생

페니키아 문명에 조금 뒤이어 등장한 그리스 문명도 해양 상업 문명이었다. 그런데 그리스의 상업 문명은 일찍부터 중요한 문명적 유산이 되는 성취를 만들었다. 철학(哲學)의 탄생이다.

탈레스는 그리스 최초의 철학자로 간주된다. 그의 활동지는 밀레토스였는데 탈레스를 비롯해 아낙시만드로스, 아낙시메네스 등 일군(一群)의 자연철학자들이 대거 등장했다. 이들을 밀레토스 학파라 하는데 소크라테스, 플라톤보다 100년 이상 앞선다.

밀레토스는 BC 6세기 무렵 그리스 세계의 가장 부유한 도시였다. 그리스의 최남단에 위치해 그리스와 지중해 일대의 다른 지역을 연결하는 중요 무역항 역할을 한 덕분이었다. 밀레토스는 무역항으로 커다란 부(富)를 누렸을 뿐만 아니라 무수한 상품과 함께 전래되는 수많은 문화적 자산을 접할 수 있었다. 밀레토스에서 최초의 철학자들이 등장한 것은 이 같은 배경과 밀접한 관계가 있었다. 탈레스가 바로 상인이기도 했다. 상업이 철학을 탄생시킨 셈이다.

다음으로는 아테네다. 그리스 세계는 전반적으로 상업 문명의 특성을 가졌지만 특히 아테네는 다른 어느 폴리스들보다 상업의 비중이 컸다. 토지가 척박해 농업생산력이 빈약했기 때문이다. 아테네인들은 식량 생산 대신 포도와 올리브를 재배해 포도주와 올리브유를 만들어 파는 것을 선택했다. 다른 폴리스들만이 아니라 멀리 카르타고, 페르시아, 이집트에도 수출했다. 아테네는 이렇게 벌어들인 수익으로 곡물을 수입해 식량 문제를 해결했다. 뿐만 아니라 아테네는 그리스의 다른 폴리스들을 능가하는 큰 경제적 부도 획득해나갔다.

그런 만큼 아테네에선 상업과 상인의 중요성은 결정적이었다. 상업이 작동하지 않으면 도시 자체가 유지될 수 없었다. 아테네의 이 같은 특성은 정치 체제에도 큰 영향을 주었다. 대외교역으로 부를 축적한 상인들이 늘고 평민들도 이전보다 풍요로워지면서 귀족들만 정치를 이어갈 수는 없게 되었다. 아테네의 민주정(民主政)은 이런 바탕 위에서 자리 잡게 되었다.

파르테논 신전이라는 건축물과 함께 아테네를 대표하는 상징으로 꼽히는 게 아고라(Agora)다. 광장(廣場)이다. 아고라는 아테네 시민들이 모이는 곳으로 민주정의 공간이기도 했다. 아고라는 그냥 정치적 공간이 아니라 다른 한편으로는 시장(市場·market place)이었다. 아니 시장이 먼저였다. 아고라는 ‘물건을 사다’ ‘시장에 나오다’라는 뜻의 아고라조(Agorazo)에서 비롯된 말로 ‘시장’의 의미로 먼저 쓰였다. 그런데 아고라에 사람이 모이고 사회·문화 생활에서도 중심지가 돼가면서 ‘사람이 모이는 곳’이라는 의미를 갖게 되었다. 그러면서 아테네 민주정의 정치적 공간으로도 자리 잡게 되었다.

시장이 동시에 민주정의 광장이기도 했다는 것은 그 함의가 간단치 않다. 상업국가 아테네는 민주정을 낳았다. 그리고 시장의 공간이었던 아고라가 동시에 민주정의 광장이 되었다. 현대는 어떨 것인가? 시장 없는 민주정이 민주정일 수 있는 것일까?

농업국가 스파르타

그런데 아테네와 함께 그리스의 양대(兩大) 도시국가의 하나였던 스파르타는 예외적이었다. 스파르타의 정치 체제는 아테네와는 매우 달랐다.

아리스토텔레스는 스파르타의 왕정을 “일종의 무제한적이고 영속적인 장군직(將軍職)”(《정치학》)이라 했다. 스파르타는 형태만으로 보면 군주정과 귀족정·민주정의 혼합정이다. 그런데 정치·문화적으로 보면 군사적 전체주의(全體主義)를 연상케 하는 바가 있다.

스파르타의 이 같은 특성은 어디서 연유한 것일까? 가장 큰 요인은 스파르타 판의 중농억상(重農抑商)이다. 아테네는 상업국가인 반면 스파르타는 철저한 농업국가였다. 스파르타는 일찍부터 정복전으로 대규모의 농경지를 확보했다. 스파르타는 그 정복지의 농경을 위해 대규모 노예제를 구축했다. 스파르타의 강력한 군사적 정치 체제는 그 농업노예제를 지키기 위한 것이었다. 스파르타는 상업도 강하게 억제했다. 상업의 필요성도 낮았지만 스파르타의 모든 시민은 상인 같은 게 아니라 무엇보다도 강력한 전사가 돼야 했기 때문이다.

해양 상업국가인 아테네와 농업국가인 스파르타는 그리하여 극명하게 대비되는 정치 체제를 갖게 되었다. 이것은 오늘날의 세계 주요 국가들의 정치적 특성과 관련해서도 시사하는 바가 있다. 해양·상업 문명 국가인 영국과 미국은 자유민주 문명을 이끄는 선도국가가 됐다. 반면 내륙·농업 문명 국가의 특성이 여전한 러시아와 중공(中共)은 전체주의 진영을 이루고 있다. 북한은 그 축소판이다. 이들은 모두 군사적 위세에 집착한다. 우연일까 아니면 본질적일까?

“상업적 가치는 도덕적 타락으로 이어진다”

이제 고대 로마의 경우를 살펴보자. 3차례에 걸친 포에니 전쟁에서 카르타고가 결국 패하면서 지중해 세계의 패권(覇權)은 로마로 넘어갔다. 그런데 로마는 지중해 세계의 패권을 장악한 뒤 오히려 내적으로 갈등이 깊어갔다. 단순히 외부의 적이 사라진 뒤의 내부적 야심가들 간의 다툼이 아니었다. 문명적 진로를 둘러싼 진통이었다.

로마는 이탈리아 반도만을 무대로 했을 때는 농업 문명으로서의 특성이 강했다. 그런데 카르타고를 꺾고 지중해 세계의 패권을 갖게 된 뒤에도 로마에는 이 같은 사고방식이 상당히 완강했다. 특히 농장주로서의 지위가 일반적이었던 로마의 전통 귀족들은 대체로 그랬다. 대(大) 카토도 그중 한 명이었다. 그는 자신의 저서 《농업론》(BC 160)에서 무역에 대해서 경멸을 표하고 대규모 토지 소유만이 진정으로 선한 것이라고 했다. 그것만이 미덕(美德) 있는 시민과 군사를 양성해낼 수 있다는 것이었다.

마치 동아시아 유교 문명권의 농자천하지대본(農者天下之大本)을 연상케 하는 논법이었다. 그런데 당시 로마의 일반적 경제관은 실제로 이런 식이기도 했다. 상인을 부정적으로 본 키케로의 사고방식도 그 연장선상에 있었다. 키케로는 전통 귀족층 출신은 아니었다. 하지만 그의 생각은 카토와 같은 식의 전통적 관념을 잇고 있었다. 키케로는 “상업의 여러 가치는 필연적으로 도덕적 타락으로 이어질 수밖에 없다”고 했다. 그래서 《의무론》을 통해 이 같은 타락을 막을 수 있는 도덕적 의무의 중요성을 강조했다.

그러나 당시 로마는 전통적인 농업경제가 한계에 봉착해 있는 상황이었다. 농업노동력의 기본은 노예였지만 점차 노예가 부족해져 갔다. 토지 소유의 양극화도 심해져 갔다. 로마의 전통적 농업경제는 흔들리고 있었다. 그런데 이런 가운데서도 상당수 원로원 의원들은 고리대금업을 하고 있었다.

“모든 길은 로마로 통한다”

카이사르가 등장해 나오게 된 데는 이 같은 배경이 있었다. 카이사르는 귀족 출신이지만 대토지 소유자가 아닌 몰락 귀족이었다. 카이사르는 내전(內戰)에서 승리하고 권력을 쥔 뒤 경제개혁에 착수했다. 농지개혁을 하여 상당수 평민에게 농지를 분배했다. 고리대금업도 손을 보았다. 당시 고리대금업은 연(年) 이자율이 48%에 달했다. 카이사르는 연리 상한선을 12%로 제한했으며 6% 이자율을 권고했다. 조세개혁도 단행해 세율을 절반으로 낮추고 정복 속주(屬州)의 세금도 대폭 낮추었다. 그러자 세금이 오히려 더 많이 걷혔다. 카이사르는 화폐제도에도 손을 대 통화제도를 안정화시켰다.

카이사르의 선택은 적절했다. 로마는 과거의 전통적 농업경제 체제를 넘어서야 하는 상황이었다. 로마는 지중해 지역 전역을 아울러야 하는 광역(廣域) 국가가 돼 있었다. 농업은 여전히 중요했지만 이집트는 로마를 능가하는 농업 대국이었다. 이제 로마에 중요한 과제는 지중해 세계 전역을 교역으로 하나로 묶어내는 것이었다.

카이사르가 암살당하고 난 후 로마는 또 한 차례 정치적 격동을 겪었다. 하지만 이후 로마는 농업 문명이 아닌 지중해 세계의 광역 교역 문명의 길을 가게 됐다. 로마는 이제 이탈리아 반도의 농업국가가 아니라 지중해 세계 전역의 교역망을 안정적으로 유지하는 역할을 해야 했다. 그게 바로 로마제국이었다. “모든 길은 로마로 통한다”는 경구가 로마의 문명적 특성의 지칭이 된 것은 이렇게 완성됐다.

서로마 제국의 멸망 이후 유럽 세계의 양상은 간단히 표현하면 해양 상업 문명의 퇴장이었다. 게르만족이 대거 밀려들면서 자급자족적인 장원(莊園) 체제 농업의 시대가 오랜 기간 이어졌다. 봉건 시대였다. 상업의 쇠퇴와 함께 화폐 경제도 쇠퇴했다.

‘상인의 공화국’ 베네치아

하지만 결국 상업의 발전과 도시의 성장이 다시 이루어졌다. 13세기 전후 시기 십자군 전쟁을 계기로 사람과 물자의 이동이 활발해지면서 거점 도시가 크게 성장했다. 동로마 제국과 이슬람권과의 교역도 본격화했다. ‘13세기 상업혁명’이다. 특히 중요한 발전은 베네치아의 성장이었다. 베네치아는 농토가 없었다. 그래서 오히려 상업에 특화된 도시국가로 급성장했다.

베네치아는 왕정이 아닌 공화정 체제였다. 그런데 완전히 상인의 공화국이었다. 당시 중세 유럽 국가들은 모두 여전히 농경 위주에다 유럽판 사농공상(士農工商)의 혈통 신분 질서 속에 있었다. 하지만 베네치아는 상공농사(商工農士)의 공화국을 이룬 것이다. 그리고 계약 존중, 재산권 보호, 경제적 자유를 보장하는 법치 체제를 견지했다. 완전히 근대적 면모였다.

이 같은 베네치아가 지중해 일대의 교역을 장악했다. 독일의 법학자이자 정치철학자인 칼 슈미트는 《땅과 바다》에서 베네치아를 일컬어 “18~20세기까지의 영국에 대한 모든 찬사는 이미 이전에 베네치아에 대해 찬미되었던 것이다”라고 했다. 18~20세기는 영국이 산업혁명에서 시작하여 대영 제국 최전성기를 이룩한 때였다. 베네치아가 그런 정도였다는 것이다.

베네치아는 산업혁명을 이루지는 못했다. 하지만 상업 문명 없이는 산업혁명도 없다. 칼 슈미트의 언명은 역으로 말하자면 산업혁명을 이룩한 영국은 베네치아와 같은 상업 문명을 갖추고 있었다는 얘기가 된다. 즉 상업 문명이 있었기에 산업혁명도 있었다고 할 수 있다.

“도시의 공기가 자유를 만든다”

또 다른 중요한 상업 문명의 전통도 있었다. 한자동맹(die Hanse)이다. 독일어권의 상인 조직이었다. 12세기 무렵 북독일 지역을 통치하던 군주가 지금의 뤼벡(Lübeck) 인근에 상인들의 집단 거주지를 만들고 상인들에게 각종 특권(特權)을 부여한 게 시작이었다.

한자동맹은 북유럽 일대의 무역을 장악했다. 그런데 한자동맹은 정치적 측면에서 중요한 특성이 하나 있었다. 한자동맹에 가입한 상인들은 출신, 신분과 관계없이 ‘평등’한 관계를 유지했다. 구성원들은 귀족 출신도 있었고 수공업자 출신도 있었다. 그러나 한자동맹의 일원으로 들어오면 기존 신분에 구애받지 않게 되었다. 이것은 신분 질서가 공고했던 중세(中世) 유럽의 상황에 비춰보면 매우 예외적이었다.

이 같은 특성은 한자동맹이 갖고 있던 특권과도 관련이 있었다. 한자동맹은 내부의 일을 독립적으로 처리할 수 있는 특권을 부여받고 있었다. 일반인들이라면 도시의 법을 따라야 했지만 한자동맹은 자체적으로 처리할 수 있었다. 지역의 통치자들이 한자동맹에 이 같은 특권을 부여한 것은 큰 교역망을 갖추고 있는 한자동맹을 지역에 유치하기 위해서였다. 그런데 이 특권은 다른 한편으로 말하자면 ‘자유’이기도 했다.

독일어권에는 “도시의 공기가 자유를 만든다(Stadtluft macht frei)”는 오랜 역사를 가진 격언이 있다. 중세 도시들이 길드를 중심으로 치안·사법·상업 등 일련의 일들에 대해 자치권(自治權)을 보장받은 데서 유래된 경구다. 한자동맹에 부여된 특권도 마찬가지의 성격이었다. 도시는 무엇보다도 상업 활동의 중심지였으며 한자동맹은 상업을 위한 조직이었다. 거기에 주어진 특권이 자유(frei)였다. 상업 활동이 자유를 만든 셈이었다. 물론 그것은 나중의 보편적인 시민적 자유와는 함의가 좀 달랐다. 그러나 중요한 씨앗이었다.

오늘날 현대 문명의 경제적 작동 원리만이 아니라 중요한 정치적 가치도 모두 상업과 관련이 있음을 헤아리게 한다. 시장과 민주주의, 그리고 자유 모두 그렇다. 상업은 선택 가능한 많은 방법 중 하나가 아니라 문명을 형성시키는 본질적 요소의 하나이기 때문이다.

重農抑商의 중국

동아시아의 유교 문명권은 매우 다른 길을 갔다. 시장과 교역을 출발시킨 신농씨의 설화가 보여주듯 중국 문명이 처음부터 그랬던 것은 아니다. 그러나 은(殷)나라를 멸망시키고 주(周)나라가 들어서는 은주(殷周)혁명이 이루어지면서 다른 전통이 형성되기 시작했다.

주나라는 철저한 농업 문명을 추구했다. 정전제(井田制)의 토지제도와 그것을 천하로 확장시킨 구주(九州)의 발상은 그 상징이다. 상인도 처음부터 천시했다. 상인(商人)이라는 말 자체가 은나라의 다른 이름인 상(商)나라 ‘사람(人)’을 일컫는 데서 시작됐기 때문이다. 상나라 사람들은 장사를 했다. 땅을 뺏겼기에 선택의 여지가 없었다. 주나라 사람들은 장사를 상나라 사람들이나 하는 천한 일이라 하여 ‘상업’이라 하고, 장사를 하는 사람들을 ‘상인’이라고 불렀다.

물론 중국이 늘 그랬던 것은 아니다. 억제해도 상업은 성장했다. 매우 다른 특성을 보여준 시대도 있었다. 당(唐)·송(宋) 시대에는 상업이 대단히 번성했다. 몽골 지배의 원(元)나라 시대는 본질적으로 비(非)중국적이기도 했거니와 이때도 상업, 특히 국제무역이 활발했다.

하지만 이외에는 주나라 출발기 농본주의적 특성이 끈질기게 이어졌다. 중국의 지금도 완강하게 잔존하고 있는 전제정적 정치·문화도 중국 문명의 이 같은 특성과 무관치 않을 것이다.

조선은 중국 문명의 이 같은 특성의 복사판이었다. 정도전(鄭道傳)은 《조선경국전(朝鮮經國典)》에서 상업을 말작(末作)으로 규정하고 철저히 억눌러야 한다고 했다. 조선은 실제로 그렇게 됐다.

이시다 바이간

일본은 달랐다. 일본은 도쿠가와(德川) 막부 시대에 들어서면서 거대한 상업적 번영을 이루었다. 18세기 에도(江戶·지금의 도쿄)는 인구가 100만 명이 넘는 세계에서 가장 큰 도시였다. 상인 가문도 등장했다. 그중에는 오늘날의 미쓰이(三井) 재벌을 이룬 미쓰이(三井) 가문도 있다.

상인의 중요성을 강조한 사상가도 등장했다. 석문심학(石門心學)을 주창한 이시다 바이간(石田梅岩)이다. 이시다 바이간은 “상업은 세상을 이롭게 하는 일”이라고 단언했다. 한 유학자가 “파는 상품에서 이익을 취하지 말고 원가(原價)에 팔도록 가르치면 어떤가?”라고 했을 때 그는 이렇게 답했다.

“상인의 이윤(利潤)은 무사(武士)의 녹봉(祿俸)과 같은 것이다. 물건을 만드는 직인(職人)에게 공임(工賃)을 지급한다. 그것은 직인에 대한 녹봉이다. 농민들은 공납하고 남은 생산물을 소유한다. 무사가 녹봉을 받는 것과 마찬가지다. 상인이 이익을 취하는 것도 천하로부터 인정된 녹봉이다.”

이시다 바이간이 마르크스보다 백번 낫다.

일본은 메이지유신(明治維新) 이전에 이미 조선을 현저히 앞서 있었다. 서양이 동양을 앞서간 것은 상업을 중시했기 때문이었다. 그렇듯 일본이 아시아에서 가장 앞서간 것도 상업을 중시한 때문이었다.

물론 지금의 한국은 과거의 조선이 전혀 아니며 세계 최선진국 수준의 경제 발전을 성취한 나라다. 한국이 이 같은 발전을 이룩한 것은 과거 조선의 중농억상(重農抑商)과 완전히 결별했기 때문이다.

그러나 언젠가부터 다시 상업과 시장을 적대시하는 조류(潮流)가 위세를 부리고 있다. 좌익 세력들이다. 이들은 진보(進步)가 아니다. 역사는 상업 문명에 적대적인 것은 결국 반(反)문명적 퇴행(退行)임을 보여준다. 한국이 다시 그런 퇴행의 길로 가게 해선 안 된다.⊙

정도의 차이는 있지만 전 세계가 다 마찬가지다. 오늘의 세계는 그렇게 지탱된다. 국가 간 국경을 넘어 이루어지는 대외교역이 있기에 세계경제가 돌아간다. 국가 간 통상(通商)의 본질은 상업(商業·commerce)이다.

한국은 대외적으로만 무역 대국인 게 아니다. 내적으로도 ‘상업의 나라’다. 시장경제 체제다. 상업적 거래 이익의 추구를 당연시하고 보호한다. 주요 선진국들이 다 마찬가지다. 오늘날 세계경제의 작동은 이 같은 원칙이 세계적으로 관철되고 있기에 가능한 것이다.

현대 문명은 거대한 상업 문명

과거의 사회주의 국가들이나 지금의 북한이 추구한 것은 본질적으로는 자급자족적 체제였다. 상업적 거래 이익의 추구를 인정하지 않는 것은 내적으로만이 아니라 대외적으로도 지켜져야 하는 원칙이었다. 사회주의 국가들 간의 교역도 이익의 추구는 배제된 필요 물품의 조달만을 위한 것이어야 했다. 일컬어 ‘사회주의 형제무역’이라 했다. 표현은 아름답다. 하지만 이런 식은 경제적 번영에는 도움 되는 바가 없다. 역사적으로도 증명되었다.

그런 유의 이데올로기적 행태는 사회주의 진영만이 아니었다. 세계적으로 유행을 하기도 했다. 종속(從屬)이론이다. 종속이론가들은 선진국과 후진국 간의 경제적 거래는 결국 식민지적 수탈일 수밖에 없으며 거기서 벗어나야 한다고 주장했다. 한국에서도 그랬다. 박정희(朴正熙) 시대 야당 인사와 꽤 많은 지식인 사이에선 ‘내포적(內包的) 공업화’와 ‘농공병진(農工竝進) 발전론’에 입각한 자립(自立)경제 운운의 소리가 높았다. 종속이론 논법을 베낀 것이었다. 그들은 ‘수출주도 경제발전’은 선진국에 대한 종속만 심화시키는 것일 뿐이라며 맹렬히 반대했다.

이 같은 방식은 오히려 경제를 더욱 더 후진적으로 고착되게 할 뿐이었다. 기적이라고까지 일컫는 한국의 놀라운 성장 발전은 박정희 정부가 이 같은 발상과 정반대의 길을 택한 덕분이었다. 중국이 뒤늦게나마 경제 성장의 기회를 갖게 된 것도 마찬가지였다.

크게 보면 오늘에 이르기까지 세계 대부분의 나라들은 정도의 차이는 있지만 과거에 비해선 더 나은 경제적 삶을 갖게 되었다. 세계 시장경제 체제의 힘이다. 그런데 이것은 달리 말하자면 상업적 원리의 세계적 관철이다. 현대 문명은 거대한 상업 문명이다.

키케로, 나쁜 직업의 예로 상인 꼽아

|

| 키케로 |

이 같은 인식은 근대에 이르러서도 완강했다. 농촌공동체적 삶에 향수를 품은 낭만주의적 지식인들은 대체로 그랬으며 마르크스 등으로 대표되는 좌익 부류들은 특히 심했다. 그들은 상업을 노동으로 가치를 생산하지도 않으면서 부당하게 이익을 덧붙이는 행위로 보았다. 상업을 마치 기생(寄生) 행위처럼 여겼다.

자급자족의 체제를 전제한 발상이겠지만 그것은 상상적 ‘뇌피셜’에 지나지 않는다. 앞으로도 영구히 그렇겠지만 아득한 옛날의 원시시대에도 교환·거래가 전혀 없는 완전한 자급자족의 체제가 있었던 때는 없다.

영국 고고학자 고든 차일드는 농경 정착을 문명의 출발로 보았다. 수렵, 채집에만 의존하던 인류가 농경이라는 전혀 새로운 차원의 식량 생산 양식을 발명함으로써 문명적 도약의 기초를 만들었다는 것이다. 그는 농사로 자급자족하던 촌락이 인구증가로 도시로 발전하고 충분히 잉여(剩餘) 식량을 확보하면서 비로소 다른 지역과의 무역에 나선 것으로 설명한다.

그러나 농경 정착도 교역은 필수다. 소금은 교역이 아니고선 조달할 수가 없다. 교역은 처음부터 동반돼야 한다. 고든 차일드는 이 점을 말하지 않는다. 그럴 만했다. 그는 마르크스주의 사관(史觀)에 입각해 있었다.

인간다움과 문명 모두 교환이 시작이다

문명의 뿌리는 그냥 농경 정착이 아니다. 문명은 물론이려니와 인간의 인간다운 본질 자체가 교환이라는 관념의 형성이다. 교환은 상호성(相互性)을 전제로 한다. 자아(自我)와 타자(他者)에 대한 자각이 동시적일 때 비로소 교환은 성립한다. 아울러 타인의 소유를 인정해야 한다. 교환이라는 관념의 형성은 인간이라는 동물이 자연적 본능의 존재에서 문명적 존재로 나아간 전진이다. 그리고 긴 역사적 관점에서 보면 상업에 대한 태도가 문명의 수준이기도 했다.

중요한 고대 문명들부터가 이 점을 보여준다. 최초 문명인 수메르 문명부터가 그랬다. 수메르 문명은 내적으로도 일찍이 상업이 번영했을 뿐만 아니라 수천km 떨어져 있는 인더스 문명과도 활발한 교역을 장기간 이어갔다. 인더스 문명도 당연히 상업 문명이었다.

황허(黃河) 문명도 그랬다. 삼황오제(三皇五帝) 중 하나인 신농씨(神農氏)는 농경의 시조만이 아니었다. 그는 시장을 세워 백성들에게 교역을 가르쳤다 한다. 그래서 그는 중국에서 경제의 조신(祖神)이기도 하며 중국 문명의 원천으로 간주된다.

이후에도 상업을 중시한 문명이 번영했다. 특히 지중해 세계가 그랬다. 나중에 카르타고로 이어진 페니키아(Phoenicia)는 대표적이다. 페니키아 문명의 무대는 지중해 세계 전역이었다. 헤로도토스는 《역사》에서 “페니키아인은 원양(遠洋) 항해에 나서 이집트와 아시리아의 화물을 운반하며 각지를 돌았다”고 했다. 페니키아인은 BC 12세기 무렵부터 활발한 해상교역을 하며 북아프리카에서 이베리아 반도까지 지중해 전역을 누볐다. 헤로도토스는 《역사》에서 페니키아인이 BC 600년경 이집트 파라오의 명을 받아 멀리 아프리카 남단의 희망봉(喜望峯)을 거쳐 이집트로 돌아왔다고 언급하고 있다. 15세기 포르투갈의 바르톨로메우 디아스가 희망봉을 발견하기 2000년 전의 일이다.

오늘날 서구 언어들을 표기하는 알파벳은 그리스 문자를 기원으로 한다. 즉 페니키아 문자가 알파벳의 뿌리다.

상업과 철학의 탄생

페니키아 문명에 조금 뒤이어 등장한 그리스 문명도 해양 상업 문명이었다. 그런데 그리스의 상업 문명은 일찍부터 중요한 문명적 유산이 되는 성취를 만들었다. 철학(哲學)의 탄생이다.

탈레스는 그리스 최초의 철학자로 간주된다. 그의 활동지는 밀레토스였는데 탈레스를 비롯해 아낙시만드로스, 아낙시메네스 등 일군(一群)의 자연철학자들이 대거 등장했다. 이들을 밀레토스 학파라 하는데 소크라테스, 플라톤보다 100년 이상 앞선다.

밀레토스는 BC 6세기 무렵 그리스 세계의 가장 부유한 도시였다. 그리스의 최남단에 위치해 그리스와 지중해 일대의 다른 지역을 연결하는 중요 무역항 역할을 한 덕분이었다. 밀레토스는 무역항으로 커다란 부(富)를 누렸을 뿐만 아니라 무수한 상품과 함께 전래되는 수많은 문화적 자산을 접할 수 있었다. 밀레토스에서 최초의 철학자들이 등장한 것은 이 같은 배경과 밀접한 관계가 있었다. 탈레스가 바로 상인이기도 했다. 상업이 철학을 탄생시킨 셈이다.

다음으로는 아테네다. 그리스 세계는 전반적으로 상업 문명의 특성을 가졌지만 특히 아테네는 다른 어느 폴리스들보다 상업의 비중이 컸다. 토지가 척박해 농업생산력이 빈약했기 때문이다. 아테네인들은 식량 생산 대신 포도와 올리브를 재배해 포도주와 올리브유를 만들어 파는 것을 선택했다. 다른 폴리스들만이 아니라 멀리 카르타고, 페르시아, 이집트에도 수출했다. 아테네는 이렇게 벌어들인 수익으로 곡물을 수입해 식량 문제를 해결했다. 뿐만 아니라 아테네는 그리스의 다른 폴리스들을 능가하는 큰 경제적 부도 획득해나갔다.

그런 만큼 아테네에선 상업과 상인의 중요성은 결정적이었다. 상업이 작동하지 않으면 도시 자체가 유지될 수 없었다. 아테네의 이 같은 특성은 정치 체제에도 큰 영향을 주었다. 대외교역으로 부를 축적한 상인들이 늘고 평민들도 이전보다 풍요로워지면서 귀족들만 정치를 이어갈 수는 없게 되었다. 아테네의 민주정(民主政)은 이런 바탕 위에서 자리 잡게 되었다.

파르테논 신전이라는 건축물과 함께 아테네를 대표하는 상징으로 꼽히는 게 아고라(Agora)다. 광장(廣場)이다. 아고라는 아테네 시민들이 모이는 곳으로 민주정의 공간이기도 했다. 아고라는 그냥 정치적 공간이 아니라 다른 한편으로는 시장(市場·market place)이었다. 아니 시장이 먼저였다. 아고라는 ‘물건을 사다’ ‘시장에 나오다’라는 뜻의 아고라조(Agorazo)에서 비롯된 말로 ‘시장’의 의미로 먼저 쓰였다. 그런데 아고라에 사람이 모이고 사회·문화 생활에서도 중심지가 돼가면서 ‘사람이 모이는 곳’이라는 의미를 갖게 되었다. 그러면서 아테네 민주정의 정치적 공간으로도 자리 잡게 되었다.

시장이 동시에 민주정의 광장이기도 했다는 것은 그 함의가 간단치 않다. 상업국가 아테네는 민주정을 낳았다. 그리고 시장의 공간이었던 아고라가 동시에 민주정의 광장이 되었다. 현대는 어떨 것인가? 시장 없는 민주정이 민주정일 수 있는 것일까?

농업국가 스파르타

그런데 아테네와 함께 그리스의 양대(兩大) 도시국가의 하나였던 스파르타는 예외적이었다. 스파르타의 정치 체제는 아테네와는 매우 달랐다.

아리스토텔레스는 스파르타의 왕정을 “일종의 무제한적이고 영속적인 장군직(將軍職)”(《정치학》)이라 했다. 스파르타는 형태만으로 보면 군주정과 귀족정·민주정의 혼합정이다. 그런데 정치·문화적으로 보면 군사적 전체주의(全體主義)를 연상케 하는 바가 있다.

스파르타의 이 같은 특성은 어디서 연유한 것일까? 가장 큰 요인은 스파르타 판의 중농억상(重農抑商)이다. 아테네는 상업국가인 반면 스파르타는 철저한 농업국가였다. 스파르타는 일찍부터 정복전으로 대규모의 농경지를 확보했다. 스파르타는 그 정복지의 농경을 위해 대규모 노예제를 구축했다. 스파르타의 강력한 군사적 정치 체제는 그 농업노예제를 지키기 위한 것이었다. 스파르타는 상업도 강하게 억제했다. 상업의 필요성도 낮았지만 스파르타의 모든 시민은 상인 같은 게 아니라 무엇보다도 강력한 전사가 돼야 했기 때문이다.

해양 상업국가인 아테네와 농업국가인 스파르타는 그리하여 극명하게 대비되는 정치 체제를 갖게 되었다. 이것은 오늘날의 세계 주요 국가들의 정치적 특성과 관련해서도 시사하는 바가 있다. 해양·상업 문명 국가인 영국과 미국은 자유민주 문명을 이끄는 선도국가가 됐다. 반면 내륙·농업 문명 국가의 특성이 여전한 러시아와 중공(中共)은 전체주의 진영을 이루고 있다. 북한은 그 축소판이다. 이들은 모두 군사적 위세에 집착한다. 우연일까 아니면 본질적일까?

“상업적 가치는 도덕적 타락으로 이어진다”

이제 고대 로마의 경우를 살펴보자. 3차례에 걸친 포에니 전쟁에서 카르타고가 결국 패하면서 지중해 세계의 패권(覇權)은 로마로 넘어갔다. 그런데 로마는 지중해 세계의 패권을 장악한 뒤 오히려 내적으로 갈등이 깊어갔다. 단순히 외부의 적이 사라진 뒤의 내부적 야심가들 간의 다툼이 아니었다. 문명적 진로를 둘러싼 진통이었다.

로마는 이탈리아 반도만을 무대로 했을 때는 농업 문명으로서의 특성이 강했다. 그런데 카르타고를 꺾고 지중해 세계의 패권을 갖게 된 뒤에도 로마에는 이 같은 사고방식이 상당히 완강했다. 특히 농장주로서의 지위가 일반적이었던 로마의 전통 귀족들은 대체로 그랬다. 대(大) 카토도 그중 한 명이었다. 그는 자신의 저서 《농업론》(BC 160)에서 무역에 대해서 경멸을 표하고 대규모 토지 소유만이 진정으로 선한 것이라고 했다. 그것만이 미덕(美德) 있는 시민과 군사를 양성해낼 수 있다는 것이었다.

마치 동아시아 유교 문명권의 농자천하지대본(農者天下之大本)을 연상케 하는 논법이었다. 그런데 당시 로마의 일반적 경제관은 실제로 이런 식이기도 했다. 상인을 부정적으로 본 키케로의 사고방식도 그 연장선상에 있었다. 키케로는 전통 귀족층 출신은 아니었다. 하지만 그의 생각은 카토와 같은 식의 전통적 관념을 잇고 있었다. 키케로는 “상업의 여러 가치는 필연적으로 도덕적 타락으로 이어질 수밖에 없다”고 했다. 그래서 《의무론》을 통해 이 같은 타락을 막을 수 있는 도덕적 의무의 중요성을 강조했다.

그러나 당시 로마는 전통적인 농업경제가 한계에 봉착해 있는 상황이었다. 농업노동력의 기본은 노예였지만 점차 노예가 부족해져 갔다. 토지 소유의 양극화도 심해져 갔다. 로마의 전통적 농업경제는 흔들리고 있었다. 그런데 이런 가운데서도 상당수 원로원 의원들은 고리대금업을 하고 있었다.

“모든 길은 로마로 통한다”

카이사르가 등장해 나오게 된 데는 이 같은 배경이 있었다. 카이사르는 귀족 출신이지만 대토지 소유자가 아닌 몰락 귀족이었다. 카이사르는 내전(內戰)에서 승리하고 권력을 쥔 뒤 경제개혁에 착수했다. 농지개혁을 하여 상당수 평민에게 농지를 분배했다. 고리대금업도 손을 보았다. 당시 고리대금업은 연(年) 이자율이 48%에 달했다. 카이사르는 연리 상한선을 12%로 제한했으며 6% 이자율을 권고했다. 조세개혁도 단행해 세율을 절반으로 낮추고 정복 속주(屬州)의 세금도 대폭 낮추었다. 그러자 세금이 오히려 더 많이 걷혔다. 카이사르는 화폐제도에도 손을 대 통화제도를 안정화시켰다.

카이사르의 선택은 적절했다. 로마는 과거의 전통적 농업경제 체제를 넘어서야 하는 상황이었다. 로마는 지중해 지역 전역을 아울러야 하는 광역(廣域) 국가가 돼 있었다. 농업은 여전히 중요했지만 이집트는 로마를 능가하는 농업 대국이었다. 이제 로마에 중요한 과제는 지중해 세계 전역을 교역으로 하나로 묶어내는 것이었다.

카이사르가 암살당하고 난 후 로마는 또 한 차례 정치적 격동을 겪었다. 하지만 이후 로마는 농업 문명이 아닌 지중해 세계의 광역 교역 문명의 길을 가게 됐다. 로마는 이제 이탈리아 반도의 농업국가가 아니라 지중해 세계 전역의 교역망을 안정적으로 유지하는 역할을 해야 했다. 그게 바로 로마제국이었다. “모든 길은 로마로 통한다”는 경구가 로마의 문명적 특성의 지칭이 된 것은 이렇게 완성됐다.

서로마 제국의 멸망 이후 유럽 세계의 양상은 간단히 표현하면 해양 상업 문명의 퇴장이었다. 게르만족이 대거 밀려들면서 자급자족적인 장원(莊園) 체제 농업의 시대가 오랜 기간 이어졌다. 봉건 시대였다. 상업의 쇠퇴와 함께 화폐 경제도 쇠퇴했다.

‘상인의 공화국’ 베네치아

|

| 베네치아는 ‘상인들의 공화국’이었다. 루카 칼레바리스의 그림. |

베네치아는 왕정이 아닌 공화정 체제였다. 그런데 완전히 상인의 공화국이었다. 당시 중세 유럽 국가들은 모두 여전히 농경 위주에다 유럽판 사농공상(士農工商)의 혈통 신분 질서 속에 있었다. 하지만 베네치아는 상공농사(商工農士)의 공화국을 이룬 것이다. 그리고 계약 존중, 재산권 보호, 경제적 자유를 보장하는 법치 체제를 견지했다. 완전히 근대적 면모였다.

이 같은 베네치아가 지중해 일대의 교역을 장악했다. 독일의 법학자이자 정치철학자인 칼 슈미트는 《땅과 바다》에서 베네치아를 일컬어 “18~20세기까지의 영국에 대한 모든 찬사는 이미 이전에 베네치아에 대해 찬미되었던 것이다”라고 했다. 18~20세기는 영국이 산업혁명에서 시작하여 대영 제국 최전성기를 이룩한 때였다. 베네치아가 그런 정도였다는 것이다.

베네치아는 산업혁명을 이루지는 못했다. 하지만 상업 문명 없이는 산업혁명도 없다. 칼 슈미트의 언명은 역으로 말하자면 산업혁명을 이룩한 영국은 베네치아와 같은 상업 문명을 갖추고 있었다는 얘기가 된다. 즉 상업 문명이 있었기에 산업혁명도 있었다고 할 수 있다.

“도시의 공기가 자유를 만든다”

또 다른 중요한 상업 문명의 전통도 있었다. 한자동맹(die Hanse)이다. 독일어권의 상인 조직이었다. 12세기 무렵 북독일 지역을 통치하던 군주가 지금의 뤼벡(Lübeck) 인근에 상인들의 집단 거주지를 만들고 상인들에게 각종 특권(特權)을 부여한 게 시작이었다.

한자동맹은 북유럽 일대의 무역을 장악했다. 그런데 한자동맹은 정치적 측면에서 중요한 특성이 하나 있었다. 한자동맹에 가입한 상인들은 출신, 신분과 관계없이 ‘평등’한 관계를 유지했다. 구성원들은 귀족 출신도 있었고 수공업자 출신도 있었다. 그러나 한자동맹의 일원으로 들어오면 기존 신분에 구애받지 않게 되었다. 이것은 신분 질서가 공고했던 중세(中世) 유럽의 상황에 비춰보면 매우 예외적이었다.

이 같은 특성은 한자동맹이 갖고 있던 특권과도 관련이 있었다. 한자동맹은 내부의 일을 독립적으로 처리할 수 있는 특권을 부여받고 있었다. 일반인들이라면 도시의 법을 따라야 했지만 한자동맹은 자체적으로 처리할 수 있었다. 지역의 통치자들이 한자동맹에 이 같은 특권을 부여한 것은 큰 교역망을 갖추고 있는 한자동맹을 지역에 유치하기 위해서였다. 그런데 이 특권은 다른 한편으로 말하자면 ‘자유’이기도 했다.

독일어권에는 “도시의 공기가 자유를 만든다(Stadtluft macht frei)”는 오랜 역사를 가진 격언이 있다. 중세 도시들이 길드를 중심으로 치안·사법·상업 등 일련의 일들에 대해 자치권(自治權)을 보장받은 데서 유래된 경구다. 한자동맹에 부여된 특권도 마찬가지의 성격이었다. 도시는 무엇보다도 상업 활동의 중심지였으며 한자동맹은 상업을 위한 조직이었다. 거기에 주어진 특권이 자유(frei)였다. 상업 활동이 자유를 만든 셈이었다. 물론 그것은 나중의 보편적인 시민적 자유와는 함의가 좀 달랐다. 그러나 중요한 씨앗이었다.

오늘날 현대 문명의 경제적 작동 원리만이 아니라 중요한 정치적 가치도 모두 상업과 관련이 있음을 헤아리게 한다. 시장과 민주주의, 그리고 자유 모두 그렇다. 상업은 선택 가능한 많은 방법 중 하나가 아니라 문명을 형성시키는 본질적 요소의 하나이기 때문이다.

重農抑商의 중국

동아시아의 유교 문명권은 매우 다른 길을 갔다. 시장과 교역을 출발시킨 신농씨의 설화가 보여주듯 중국 문명이 처음부터 그랬던 것은 아니다. 그러나 은(殷)나라를 멸망시키고 주(周)나라가 들어서는 은주(殷周)혁명이 이루어지면서 다른 전통이 형성되기 시작했다.

주나라는 철저한 농업 문명을 추구했다. 정전제(井田制)의 토지제도와 그것을 천하로 확장시킨 구주(九州)의 발상은 그 상징이다. 상인도 처음부터 천시했다. 상인(商人)이라는 말 자체가 은나라의 다른 이름인 상(商)나라 ‘사람(人)’을 일컫는 데서 시작됐기 때문이다. 상나라 사람들은 장사를 했다. 땅을 뺏겼기에 선택의 여지가 없었다. 주나라 사람들은 장사를 상나라 사람들이나 하는 천한 일이라 하여 ‘상업’이라 하고, 장사를 하는 사람들을 ‘상인’이라고 불렀다.

물론 중국이 늘 그랬던 것은 아니다. 억제해도 상업은 성장했다. 매우 다른 특성을 보여준 시대도 있었다. 당(唐)·송(宋) 시대에는 상업이 대단히 번성했다. 몽골 지배의 원(元)나라 시대는 본질적으로 비(非)중국적이기도 했거니와 이때도 상업, 특히 국제무역이 활발했다.

하지만 이외에는 주나라 출발기 농본주의적 특성이 끈질기게 이어졌다. 중국의 지금도 완강하게 잔존하고 있는 전제정적 정치·문화도 중국 문명의 이 같은 특성과 무관치 않을 것이다.

조선은 중국 문명의 이 같은 특성의 복사판이었다. 정도전(鄭道傳)은 《조선경국전(朝鮮經國典)》에서 상업을 말작(末作)으로 규정하고 철저히 억눌러야 한다고 했다. 조선은 실제로 그렇게 됐다.

이시다 바이간

|

| 이시다 바이간 |

상인의 중요성을 강조한 사상가도 등장했다. 석문심학(石門心學)을 주창한 이시다 바이간(石田梅岩)이다. 이시다 바이간은 “상업은 세상을 이롭게 하는 일”이라고 단언했다. 한 유학자가 “파는 상품에서 이익을 취하지 말고 원가(原價)에 팔도록 가르치면 어떤가?”라고 했을 때 그는 이렇게 답했다.

“상인의 이윤(利潤)은 무사(武士)의 녹봉(祿俸)과 같은 것이다. 물건을 만드는 직인(職人)에게 공임(工賃)을 지급한다. 그것은 직인에 대한 녹봉이다. 농민들은 공납하고 남은 생산물을 소유한다. 무사가 녹봉을 받는 것과 마찬가지다. 상인이 이익을 취하는 것도 천하로부터 인정된 녹봉이다.”

이시다 바이간이 마르크스보다 백번 낫다.

일본은 메이지유신(明治維新) 이전에 이미 조선을 현저히 앞서 있었다. 서양이 동양을 앞서간 것은 상업을 중시했기 때문이었다. 그렇듯 일본이 아시아에서 가장 앞서간 것도 상업을 중시한 때문이었다.

물론 지금의 한국은 과거의 조선이 전혀 아니며 세계 최선진국 수준의 경제 발전을 성취한 나라다. 한국이 이 같은 발전을 이룩한 것은 과거 조선의 중농억상(重農抑商)과 완전히 결별했기 때문이다.

그러나 언젠가부터 다시 상업과 시장을 적대시하는 조류(潮流)가 위세를 부리고 있다. 좌익 세력들이다. 이들은 진보(進步)가 아니다. 역사는 상업 문명에 적대적인 것은 결국 반(反)문명적 퇴행(退行)임을 보여준다. 한국이 다시 그런 퇴행의 길로 가게 해선 안 된다.⊙