⊙ “대의(大義)를 결단함에 있어 강하(江河)를 터놓은 것과 같이 막힘이 없어 조야(朝野)가 의지”(실록)

⊙ 세조, “한명회는 나의 장자방(張子房·장량), 신숙주는 나의 위징(魏徵)”

⊙ 《해동제국기》에서 일본과의 우호가 궁극적으로는 조선에도 도움이 됨을 강조

⊙ “한명회·신숙주는 죄과(罪過)가 없지 않으니, 무례(無禮)하게 마음대로 한 것이 그 죄이다”(세조)

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사 과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

⊙ 세조, “한명회는 나의 장자방(張子房·장량), 신숙주는 나의 위징(魏徵)”

⊙ 《해동제국기》에서 일본과의 우호가 궁극적으로는 조선에도 도움이 됨을 강조

⊙ “한명회·신숙주는 죄과(罪過)가 없지 않으니, 무례(無禮)하게 마음대로 한 것이 그 죄이다”(세조)

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 同 대학원 철학과 석사, 한국외국어대 철학과 박사 과정 수료 / 前 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

- 신숙주

신숙주(申叔舟·1417~1475년)는 1417년(태종 17년) 전라도 나주에서 태어났다.

공조참판을 지낸 아버지 신장(申檣·1382~1433년)은 신숙주가 17세이던 세종 15년(1433년) 세상을 떠났는데 공조참판을 지낸 덕에 실록에 졸기(卒記)가 실려 있다.

〈사람됨이 온후(溫厚)하고 공순하여 남에게 거슬리지 아니하였다. 사장(詞章)에 능하고 초서(草書)와 예서(隷書)를 잘 썼다. 성품이 술을 좋아하므로, 임금이 그 재주를 아껴서 술을 삼가도록 친히 명하였으나, 능히 스스로 금하지 못하였다. 죽음에 미쳐 허조가 듣고 탄식하기를 “이런 선량한 사람을 오직 술이 해쳤다”라고 하였다. 치부(致賻)하기를 명했다. 아들 다섯이 있는데, 신맹주(申孟舟), 신중주(申仲舟), 신숙주(申叔舟), 신송주(申松舟), 신말주(申末舟)였다.〉

신장은 세종(世宗)의 총애를 받아 집현전 초대(初代) 부제학을 지냈고 당시 집현전 학사 정인지(鄭麟趾), 윤회(尹淮·1380~1436년) 등과 가까웠다. 윤회는 일찍이 태종(太宗)으로부터 “경은 학문이 고금을 통달했으므로 세상에 드문 재주이고, 용렬한 무리의 비교가 아니니, 경은 힘쓰라”는 당부를 받기도 했다. 그러나 그의 졸기에도 신장과 마찬가지로 “천성이 술을 즐기니 두 임금께서 여러 번 꾸짖어 금하게 하였으나, 오히려 능히 그치지 못하였다”는 대목이 나온다. 두 사람은 술친구였다. 윤회에게는 윤경연(尹景淵), 윤경원(尹景源) 두 아들이 있었는데 윤경연이 신숙주의 장인이다.

넓은 아량

어려서 신숙주가 윤회에게 공부를 배운 것은 자연스러운 일이었다. 당시 모습을 졸기는 “어려서부터 기량(氣量)이 보통 아이들과 달라서 글을 읽을 때 한 번만 보면 문득 기억하였다”고 적고 있다.

게다가 신숙주는 넓은 아량의 소유자였다. 1439년(세종 21년) 과거에 급제하고 처음 맡은 보직이 전농직장(典農直長)이었는데 이조(吏曹)의 담당 관리가 깜빡하고 그에게 첩(牒)을 주지 않았다. 첩이란 일종의 공무원증과 같은 것이다.

사헌부(司憲府)에서 그 관리를 탄핵해 파직시켰는데 신숙주는 스스로 이조에 나아가 “그 관리는 첩을 전했지만 내가 스스로 나아가지 않았다”고 말했다. 이로 인해 그 관리는 복직됐지만 신숙주는 파면당했다.

불과 2년 후인 세종 23년(1441년) 신숙주는 집현전 부수찬(集賢殿副修撰)에 제수됐다. 그의 가장 큰 행운은 세종이라는 성군을 모시고 일을 하게 된 것이다. 당시 그는 주로 예조에서 활약을 했다. 실록이 전하는 당시 그의 활약상이다.

〈신숙주는 천자(天資)가 고매(高邁)하고 관후(寬厚)하면서 활달(豁達)했으며 경사(經史)에 두루 통달하고 의논(議論)에 항상 대체(大體)를 지녀서 까다롭거나 자질구레하지 않았다. 대의(大義)를 결단함에 있어 강하(江河)를 터놓은 것과 같이 막힘이 없어서 조야(朝野)가 의지하고 중히 여겼다. 오랫동안 예조(禮曹)를 관장하여 사대교린(事大交隣)을 자신의 소임으로 삼아 사명(詞命)이 그의 손에서 많이 나왔다. 정음(正音)을 알고 한어(漢語)에 능통하여 《홍무정운(洪武正韻)》을 번역하였으며, 한음(漢音)을 배우는 자들이 많이 이에 힘입었다. 친히 일본에 건너가서 무릇 그 산천(山川), 관제(官制), 풍속(風俗), 족계(族系)에 대하여 두루 알지 못하는 것이 없어서 《해동제국기(海東諸國紀)》를 지어 올렸다. 세종이 《오례의(五禮儀)》를 찬술했으나 아직 반포하지 못했는데 임금이 신숙주에게 명해 간정(刊定)하여 이를 인행(印行)하게 했다. 문장(文章)을 만드는 것은 모두 가슴 속에서 우러나왔고, 각삭(刻削)을 일삼지 않았다.〉

《해동제국기》

그는 무엇보다 일을 할 줄 아는 신하였다. 세종 25년(1443년) 신숙주는 일본으로 가는 통신사 서장관(書狀官)이 됐다. 정사는 변효문(卞孝文·1396~?)이었다. 이때의 일화는 그가 문약(文弱)한 선비라기보다는 강명(剛明·성질이 곧고 두뇌가 명석함)함을 갖춘 대인배였음을 한눈에 보여주기에 충분하다.

사신의 일을 마치고 귀국할 때 태풍을 만나 모두 공포에 떨었으나 그는 홀로 태연자약하며 이렇게 말했다.

“장부(丈夫)가 사방(四方)을 원유(遠遊)함에 이제 내가 이미 일본국(日本國)을 보았고, 또 이 바람으로 인하여 금릉(金陵)에 경박(經泊)하여 예악문물(禮樂文物)의 성(盛)함을 얻어보는 것도 또한 유쾌한 것이 아니겠느냐?”

금릉이란 명나라 초의 수도였던 남경(南京)을 가리킨다. 아마도 예전에 표류한 배들이 중국 남쪽 해안으로 표류해 간 일들이 있었기에 이런 말을 한 것으로 보인다. 맹자(孟子)가 말한 호연지기(浩然之氣)란 이런 것이다.

이때의 일을 기반으로 저술한 《해동제국기(海東諸國記)》는 일본의 정치 세력들의 강약, 병력의 다소, 영역의 원근, 풍속의 이동(異同), 사선(私船) 내왕의 절차 등을 모두 기록해 이후 조선의 일본 정책의 근간이 됐다. 특히 이 책에서 신숙주는 일본과의 우호가 궁극적으로는 조선에도 도움이 됨을 강조했다.

귀국길에 동승했던 여자가 있었는데 선원과 승선한 사람들이 모두 “아이 밴 여자는 배가 가는 데에 꺼리는 바인데 오늘의 폭풍(暴風)은 이 여자의 탓”이라고 하면서 바다에 빠뜨리려 하자 신숙주 홀로 “남을 죽이고 자기 삶을 구하는 것은 차마 할 바가 아니다”며 막아섰는데 얼마 뒤에 바람이 잦아들어 일행이 모두 무사하였다. 세종 때 그는 사헌부의 장령(掌令)과 집의(執義), 집현전의 직제학(直提學) 등을 두루 역임했다.

신숙주와 훈민정음

세종 25년(1443년) 세종이 훈민정음을 창제했다. 그리고 이듬해 2월 16일 집현전 교리(集賢殿 校理) 최항(崔恒), 부교리 박팽년(朴彭年), 부수찬(副修撰) 신숙주·이선로(李善老)·이개(李塏), 돈녕부 주부(敦寧府 注簿) 강희안(姜希顔) 등에게 명하여 의사청(議事廳)에 나아가 언문(諺文)으로 《운회(韻會)》를 번역하게 하고, 동궁(東宮)과 진양대군(晉陽大君·후일 수양대군으로 개명. 세조) 이유(), 안평대군(安平大君) 이용(李瑢)으로 하여금 그 일을 관장하여 모두 상(上·임금)의 판단에 품의하도록 하여 거듭 상(賞)을 내려주고 공억(供億)하는 것을 넉넉하고 후하게 하였다.

《운회》란 원나라 초기 황공소(黃公紹)가 편집한 운서(韻書) 《고금운회(古今韻會)》를 그의 제자 웅충(熊忠)이 간략하게 하고 주석을 더하여 1297년에 펴낸 《고금운회거요(古今韻會擧要)》를 말한다.

여기에 참여했던 멤버들은 거의 그대로 우리나라 최초의 운서 《동국정운(東國正韻)》 편찬에도 참여해 세종 30년에 간행되는데 그 서문을 신숙주가 썼다.

수양대군과 인연

문종(文宗)은 신숙주를 사헌부 장령에 제수한다. 일반적으로 학재(學才)가 강한 집현전 학자들에게는 정사(政事)를 맡기지 않는 것이 관례였으니 파격이었다. 학자 신숙주가 점차 정치 쪽으로 이동하게 된 계기였다.

그의 인생에 새로운 계기가 찾아온 것은 1452년(문종 2년·단종 즉위년) 9월 14일 세조(世祖·당시 수양대군)가 사은사(謝恩使)가 돼 중국에 갈 때 서장관으로 따라가면서였다. 세조는 신숙주를 자기 사람으로 만들기 위해 의도적으로 그에게 접근해 함께 갈 것을 청한 것이었다. 이로써 그는 세조와 정치노선을 함께하게 된다. 그보다 한 달여 전 두 사람의 이야기가 실록에 실려 있다. 8월 10일 자다.

〈정수충(鄭守忠·1401~1469년)이 세조의 집에 가니, 세조가 그와 더불어 서서 이야기를 하는데, 마침 집현전 직제학 신숙주(申叔舟)가 문 앞으로 지나갔다. 세조가 불렀다.

“신 수찬(申修撰)!”

신숙주가 곧 말에서 내려 뵈었다. 세조가 웃으면서 말했다.

“어찌 과문불입(過門不入)하는가?”

이끌고 들어가서 함께 술을 마시면서 농담으로 말했다.

“옛 친구를 어찌 찾아와 보지 않는가? 이야기하고 싶은 지 오래였다. 사람이 비록 죽지 않을지라도 사직(社稷)에는 죽을 일이다.”

신숙주가 대답했다.

“장부가 편안히 아녀자(兒女子)의 수중(手中)에서 죽는다면 그것은 재가부지(在家不知)라고 할 만하겠습니다.”

세조가 즉시 말했다.

“그렇다면 중국에 가자.”〉

과문불입(過門不入)이란 《맹자》에 나오는 말로 우(禹)가 나랏일에 힘쓰느라 자기 집 앞을 세 번이나 지나가면서도 들어가지 않았다는 말로 집안일도 잊은 채 공무에 힘쓴다는 뜻이다. 이에 신숙주도 재가부지(在家不知)라는 말로 화답했다. 집안에 머물며 세상물정 모르는 사람은 아니라는 뜻이다.

이처럼 신숙주는 애당초 명분을 앞세우는 도학자보다는 실천을 지향하는 장부 의식이 강한 사람이었다. 이듬해(단종 1년·1453년) 명나라에서 돌아온 신숙주는 그해 2월 지병조사(知兵曹事)를 거쳐 곧바로 승정원 동부승지가 되고 6월 우부승지로 옮기는데 같은 해 10월 10일 계유정난(癸酉靖難)이 일어난다. 세상이 바뀐 것이다. 이때 신숙주 나이 37세였다. 수양대군과는 동갑이었다.

한명회와 신숙주

김종서(金宗瑞)·황보인(皇甫仁)을 척살한 정난(靖難)이 있고 닷새 후에 공신책봉이 이루어지는데 정인지·이사철(李思哲)·권람(權擥)·한명회(韓明澮) 등이 1등이고 신숙주는 2등에 올랐다. 성삼문(成三問)은 3등에 이름을 올렸다.

계유정난 이후 신숙주는 말 그대로 초고속 승진이 무엇인지를 보여준다. 정난 이듬해(1454년) 2월 6일 신숙주는 도승지(都承旨)에 임명된다. 수양대군의 신임이 그만큼 컸다는 뜻이다. 이때 1등공신 한명회(1415~1487년)는 동부승지를 맡는다. 세조는 한명회를 “나의 장자방(張子房·장량)”, 신숙주를 “나의 위징(魏徵·중국 당나라 초기 공신)”이라 불렀다.

1455년 세조가 즉위하자 신숙주는 공신으로 책봉됐고 예문관 대제학(藝文館大提學)에 올랐으며 병조판서(兵曹判書), 성균관 대사성(成均館大司成)을 지낸 다음 세조 4년(1458년)에 우의정, 그리고 이듬해 좌의정(左議政)에 올랐다. 그가 거친 자리는 한명회가 물려받았다.

신숙주와 한명회 두 사람은 대장부라는 면에서 의기투합이 되었던 것으로 보인다. 이때부터 예종(睿宗)·성종(成宗) 대에 이르기까지 한명회와 신숙주는 한결같이 같은 길을 걸었다. 아마도 신숙주가 조금이라도 한명회를 앞서려 했다면 두 사람의 동지 관계는 깨졌을 것이다. 《세조실록》 3년(1457년) 3월 15일 경복궁 사정전에서 연회를 벌였는데 세조가 우찬성 신숙주에게 명해 술을 올리게 하니 양녕대군 이제(李禔)가 말했다.

“신숙주는 서생이지만 뛰어나고 재능이 많습니다.”

이에 세조는 이렇게 말한다.

“단순한 서생이 아니라 지장(智將)이고 신숙주는 곧 나의 위징이다.”

이를 통해서도 우리는 ‘장부’ 신숙주의 면모를 재확인할 수 있다.

변방을 안정시키다

신숙주는 군사에도 조예가 있었다. 당시 북쪽 오랑캐가 여러 번 변경을 침범하자 세조는 정토(征討)하려 했다. 그러나 조정에서는 의견이 갈려 갈피를 못 잡았는데 이때 신숙주가 홀로 계책을 세워 치기를 청했다. 신숙주가 몸소 강원도 함길도 도체찰사(江原道咸吉道都體察使)가 돼 나아가 토벌에 성공했다. 세조 6년(1460년) 9월 27일 자 실록이다. 세조와 신숙주의 돈독했던 군신(君臣) 관계를 엿볼 수 있는 대목이다.

〈함길도 도체찰사 신숙주가 전문(箋文)을 올려서 잔치와 표리(表裏)를 내려준 것에 대하여 사례(謝禮)하였다.

“삼가 성상(聖上)의 계책(計策)을 받들고 천위(天威)를 멀리까지 폈으나, 돌이켜보면 아무런 기념할 만한 공(功)도 없는데 도리어 전(前)에 없던 은총(恩寵)을 입으니, 은혜가 바라던 생각 밖에서 나왔으므로 감격스럽고 부끄러운 마음이 아울러 일어납니다. 가만히 생각건대 적로(賊虜)들이 흉악(兇惡)한 무리들을 불러 모아 변방의 여러 고을을 도둑질하면서 인정(仁政)을 저버리고 덕(德)을 배반(背反)하는 등 악(惡)을 쌓고 완악(頑惡)함을 길렀습니다. 신이 양재(良才)가 없는 몸으로서 곤외(閫外·변방)의 직임을 감히 받아, 이에 제장(諸將)과 더불어 편사(偏師)를 나누어 독려하고 번개같이 많은 무리들을 공격하여 개나 쥐 같은 저들의 소혈(巢穴)을 모조리 소탕하고 수많은 부락(部落)을 불태워서, 이미 사막과 같이 텅 빈 것을 보게 되었습니다. 이것은 오로지 우리 주상 전하께서 천운(天運)에 응하여 저들을 무휼(撫恤)하고 시기에 임(臨)하여 무력(武力)을 사용하여 계책에 유감이 없으셨던 것이니, 한 번 노하자 (국경이) 안정되었습니다. 신 등은 다만 분주(奔走)하게 근로(勤勞)하였을 뿐이요, 오로지 그 계책을 받들기에 겨를이 없었는데, 어찌 남다른 포장(褒奬)이 하찮은 노고(勞苦)를 빠뜨리지 않으리라고 뜻하였겠습니까? 어찰(御札)이 밝게 빛나고 거룩한 유서(諭書)가 못내 정(情)을 아쉬워하면서 진귀한 내탕(內帑·궁중 재물 창고)의 물건을 나누어 주시니 아직도 어로(御爐·궁중의 향로)의 연기를 띠었고, 취하여 성상의 주신 표주박을 드니 황홀하여 궁중의 뜰 아래에 있는 듯합니다. 이와 같은 영광(榮光)은 전고(前古)에 드물었던 바이니, 신은 제장과 더불어 감히 상호(桑弧·웅대한 뜻을 세움)의 뜻을 두지 않겠으며, 일에 임하여 충성을 다할 것을 다짐합니다. 몸이 싸움터에서 말가죽에 싸여 죽더라도 목숨이 다할 때까지 은혜를 갚을 것을 맹세합니다.”

어찰(御札)로 회유(回諭)했다.

“경이 큰 공이 있어 은총이 남다르니, 진실로 더욱 충성을 다하는 것이 마땅하지만, 글의 뜻이 정성스럽고 간절하여 내가 감격의 눈물이 옷깃을 적시는 것을 깨닫지 못하겠다. 이 때문에 답서(答書)하여 나의 지극한 정(情)을 말하는 것이다.”〉

兵漕船 제작 건의

신숙주는 실무에도 밝았다. 좌의정 신숙주는 세조 7년(1461년) 10월 2일 조선(漕船)과 병선(兵船)을 겸한 병조선 제작을 건의한다.

“신(臣)이 경기·충청도 여러 포(浦)의 병선(兵船)을 보니, 임의(任意)대로 만들어 체제(體制)가 각기 달라서 모두 쓸 수가 없었습니다. 선군(船軍)은 여러 곳의 요역(役)에 흩어져 나아가서 배를 지키는 자는 한두 사람에 지나지 않았습니다. 이는 다름이 아니라 조선(漕船)에만 뜻을 두고, 병선(兵船)은 소홀히 하였기 때문에 그 폐단이 여기에 이른 것입니다. 신의 생각으로는, 조선과 병선을 둘로 하는 것은 불가합니다. 하나의 배로 두 가지를 겸용(兼用)하는 것은 제작하는 기교(技巧)에 있으니, 청컨대, 전선색(典船色·배를 만드는 병조 소속 관청)으로 하여금 조선을 고쳐 만들게 하되, 판자(板子)로 막아서 설치할 수도 있고 철거할 수도 있게 하여, 조선으로 사용할 때에는 이를 설치하고, 전선(戰船)으로 사용할 때에는 철거하도록 하소서. 이와 같은 체양(體樣)을 여러 포에 나누어 보내어 이를 모방하여 만들게 하면 일거양득(一擧兩得)이 될 것입니다.”

세조는 즉각 그리하라고 명했다.

또 신숙주는 충남 태안에 운하를 팔 것을 건의했다. 그곳은 물결이 거칠어 종종 조운선이 침몰하곤 했기 때문에 고려 때부터 조선 초에 이르기까지 늘 운하 건설 필요성이 제기되었던 곳이다. 그러나 세조 10년(1464년) 3월 신숙주가 직접 가서 살펴본 결과 물길이 바르지 않고 흙이 물러 운하를 파기에 불가하다는 결론을 내린다.

세조 12년(1466년) 1월 15일 영의정에 오른 신숙주는 4월 18일 자신이 고위직에 너무 오래 있었다는 이유로 영의정에서 사직했다. 그의 후임은 구치관(具致寬)이 맡았고 좌의정에는 황희의 아들 황수신(黃守身), 우의정에는 박원형(朴元亨)이 임명되었다.

이시애의 난으로 투옥

세조 13년(1467년) 5월 전 회령 절제사 이시애가 반란을 일으켜 함길도 절도사 강효문(康孝文)을 암살하고 길주를 장악했다. 이시애는 곧장 조정에 다음과 같은 글을 올렸다.

“강효문이 중앙의 한명회, 신숙주와 결탁하여 반란을 일으키려 해서 죽였다.”

한 달도 되지 않아 함길도 일대가 이시애에게 가담해 6진(鎭)을 비롯한 함경도 정예병 수만 명이 그의 휘하에 들어갔다.

당시 함길도관찰사는 신숙주의 아들 신면()이었다. 세조는 한명회·신숙주 두 사람을 의심하지는 않았지만 민심을 다스리는 차원에서 그냥 둘 수가 없었다. 이시애의 글이 올라온 지 나흘 후인 5월 19일 세조는 두 사람과 그 아들들을 가둘 것을 명한다.

“근자에 신숙주와 한명회 등이 백관(百官)의 장(長)으로 있으면서 뭇사람의 입에 구실감이 되었으니, 비록 반역(反逆)한 것은 아닐지라도, 반종(伴從)을 신칙(申飭)하지 못하고 임금을 배반하였다는 악명(惡名)을 받아서, 원근의 의혹을 일으킨 것은 진실로 모두 스스로 취한 것이다. 나도 또한 어리석고 나약하여 위엄이 없는데, 백성들의 말을 따르지 않고 방편(方便)을 생각하지 않음은 옳지 못하니, 우선 이들을 가두어 두는 것이 옳겠다.”

곧 겸사복(兼司僕)·내금위(內禁衛)·선전관(宣傳官) 등에게 명하여 군사를 거느리고 가서 신숙주와 그 아들 신찬(申澯)·신정(申瀞)·신준(申浚)·신부(申溥) 등을 잡아다가 의금부에 가두게 하고, 한명회는 단종(丹腫·종기)이 발병하여 집에 있으므로 영천군(鈴川君) 이찬(李穳)으로 하여금 보병(步兵) 30명을 거느리고 가서 지키게 하고, 그 아들 한보(韓堡)와 사위 윤반(尹磻)을 가두게 했다. 세조의 본심은 6월 5일 자 실록에 나온다.

“한명회·신숙주는 죄과(罪過)가 없지 않으니, 무례(無禮)하게 마음대로 한 것이 그 죄이다.”

한편 조정에서는 구성군 이준(李浚)을 총대장으로 삼아 진압군을 지휘하게 했다. 이준은 세종의 4남 임영대군(臨瀛大君) 이구의 아들로 이때 27세였는데 세조가 매우 아꼈다.

다행히 보름쯤 지난 6월 6일 세조는 한명회·신숙주 두 사람을 풀어줄 것을 명하며 이렇게 말한다.

“위엄을 동하여 형세를 견고하게 하고, 어려움을 제압하는 방편도 또 스스로 취하였으며, 공을 믿고 오로지 함부로 한 것이 있으나, 그러나 실지(失志)는 나로 말미암은 것이다.”

이시애의 난은 8월 4일 이시애의 군대가 대패하면서 끝났다. 8월 9일 이시애는 자기 부하들에게 생포되어 이준 총대장 앞으로 끌려갔다. 이때 이준이 한명희·신숙주와 관련해서 묻자 이시애는 이렇게 대답했다.

“조정의 우두머리 재상을 다 죽인다면 일을 쉽게 이룰 수 있을 것이라 생각했습니다.”

사실무근이었던 것이다. 이듬해 세조가 서거했다.

공신을 불신한 예종

세조가 죽고 예종이 즉위(卽位)했다. 세조의 유명(遺命)으로써 원상(院相)을 설치하여 신숙주도 참여하였다. 원상이란 일종의 원로원 정치로 임금이 아직 어릴 때 대비의 수렴청정(垂簾聽政)과 더불어 임금을 보좌하는 정치기구다. 신숙주의 생애에서 예종의 시대는 어쩌면 가장 힘든 시기였는지 모른다. 예종은 아버지 세조와 정치를 함께했던 한명회·신숙주 등 훈구(勳舊)그룹에 대해 지극히 부정적인 시각을 갖고 있었다. 게다가 예종은 마치 연산군의 전조(前兆)를 보여주는 듯했다. 물론 세조도 실토했듯이 한명회·신숙주 두 사람의 권력이 너무 커져 있기도 했다.

1469년 예종 1년의 기록이다.

“임금이 법을 세운 것은 반드시 행하려고 하는 것이므로 죄를 범한 사람은 용서할 수 없다. 그러나 근래에 형벌을 받는 사람이 자못 많아서 바깥의 어리석은 백성들은 다만 사람을 형벌하는 것만 듣고 나를 가지고 새로 임금이 되어 함부로 형벌한다고 하는 자가 반드시 있을 것이니, 내가 깊이 근심한다. 어리석은 백성들에게 내 뜻을 자세히 알리도록 하라.”

이런 단호함이 훈구파를 직접 향한다면 한명회를 비롯한 원로대신들로서는 여간 고통스럽지 않을 수 없었다. 실제로 예종은 선전관(宣傳官)이라 해서 암행 감찰요원을 종친(宗親)과 공신들의 집에 비밀리에 파견해 고령군 신숙주, 우의정 김질(金礩), 구성군 이준, 박중선, 성임 등의 집에 심부름을 하러 왔던 부하나 하인들을 체포했다.

그러나 당장 죄를 내리기에는 너무나 막강한 거물들이 한꺼번에 걸려들었다. 그래서 예종은 일단 편법으로 “분경(奔競·벼슬 얻기 위한 엽관운동)을 금하지 못한 것은 사헌부에 책임이 있다”며 사헌부 지평 최경지를 의금부에 가뒀다. 최경지로서는 억울한 일이었다. 그러면서 예종은 대간(臺諫)에게 “요즈음 대소조관(大小朝官)이 경계하여도 믿지 아니하고 죄를 주어도 징계되지 아니하니 나는 매우 잘못이라고 생각한다”고 말한다. 한마디로 군기(軍紀)를 잡겠다는 것이다.

예종의 급서

이런 분위기를 감안한 때문인지 그해 12월 23일 한명회는 조정에서 물러날 것을 청한다. 얼마 전 역적으로 몰려 죽은 남이(南怡)가 그 과정에서 자신을 물고 들어간 것도 한 가지 이유였지만 훈구파에 대한 예종의 곱지 못한 시선도 작용했을 것이 분명하다. 남이는 친국(親鞫)을 받던 중 갑자기 한명회도 자신과 함께 모의를 한 적이 있다고 이야기했다. 한명회로서는 여러모로 불안감을 느끼지 않을 수 없었다. 그래서 자신이 물러나기로 결심한 것이다. 산전수전을 다 겪은 한명회다운 처세술이다. 그렇다고 예종의 입장에서 한명회를 내칠 수는 없었다. 여전히 권력은 훈구파들에게 있었다. 예종은 한명회의 청을 “윤허하지 아니하였다”.

이런 불안감은 신숙주도 마찬가지였을 것이다.

예종은 왕위에 오른 지 1년 2개월 만에 급서한다. 예종이 사망한 1469년 11월 28일의 기록을 정밀하게 해독해보자.

〈이날 예종께서 병세가 위독하니 고령군 신숙주, 상당군 한명회, 능성군 구치관, 영성군 최항(崔恒), 영의정 홍윤성(洪允成), 창녕군 조석문(曺錫文), 좌의정 윤자운(尹子雲), 우의정 김국광(金國光)이 사정전(思政殿) 문 밖에 모였다. 진시(辰時)에 예종이 훙서(薨逝)하니 대비가 내관 안중경에게 명하여 나가서 신숙주 및 도승지 권감을 불러 들어오게 하였다.〉

여기서 인물들 순서를 눈여겨볼 필요가 있다. 신숙주와 한명회가 뒤바뀌어 있는 것을 제외한다면 그대로 권력 순이다. 진시라면 대략 오전 8시 전후다. 예종이 경복궁 자미당(지금은 그 터에 자경당이 들어서 있다)에서 숨을 거둔 시각이다. 결국 밤사이에 병세가 갑자기 위독해졌다는 말이 된다.

성종을 왕위에 올리다

신숙주 등이 들어오자 정희대비가 물었다.

“누가 상례(喪禮)를 주관할 만한가?”

신숙주 등은 신하들이 의논할 바가 아니라며 대비에게 미루었고 대비는 곧바로 의경세자의 둘째 아들 잘산군(山君)을 지명했다. 예종의 아들은 아직 포대기 속에 있고 의경세자의 첫째 아들 월산군(月山君)은 “본래 질병이 있다”며 불가 방침을 밝혔다. 그러나 진짜 이유는 잘산군이 한명회의 사위였기 때문이었다.

이렇게 결정하고서 신숙주가 사람을 보내어 잘산군을 맞이하려고 했다. 그런데 실록은 이렇게 기록하고 있다.

“미처 아뢰기 전에 잘산군이 이미 부름을 받고서 대궐 안에 들어왔다.”

이게 무슨 말인가? 방금 정희대비와 잘산군을 다음 왕으로 결정하고서 그것을 통보하려 하는데 통보도 하기 전에 이미 잘산군이 누군가의 부름을 받고서 대궐 안으로 들어온 것이다. 그렇다면 사관이 실수를 해서 앞뒤가 맞지 않는 이야기를 적어 넣은 것일까? 아니면 신숙주조차 모르는 시나리오가 있었음을 사관은 이렇게 해서라도 후세에 알리고 싶었던 것일까?

권력투쟁에 관한 한 철저하게 한명회의 편에 섰던 신숙주였음을 감안한다면 미리 알았을 가능성도 있고 정말로 정희대비의 말을 듣고서야 알았을 수도 있다. 어쨌거나 신숙주의 의지와는 전혀 상관없이 이미 시나리오는 쓰여 있었다. 사실상의 주연은 한명회였고 어쩌면 정희대비를 포함한 신숙주 등은 조연이었는지도 모른다.

도학적 비판에서 벗어나야

실록 졸기(卒記)에 이런 표현이 있다.

“예종조(睿宗朝)에는 형정(刑政)이 공정함을 잃었는데 광구(匡救)한 바가 없었으니 이것이 그의 단점이다.”

한마디로 예종의 횡포가 극에 달했는데 원상을 맡은 사람으로서 그것을 바로잡으려 힘쓰지 않았다는 비판이다. 그러나 원상이라고 해서 임금의 폭정을 어떻게 막을 수 있겠는가?

오히려 신숙주에 대한 비판은 다른 지점에서 제기되어야 한다. 신숙주는 한명회와 정치 노선을 함께했다. 예종이 죽고 성종이 즉위하자 신숙주는 늘 한명회의 바로 반걸음 뒤에 있었다. 정치적 선택과 관련된 그에 대한 비판이 제기되는 것은 바로 이 지점이다. 훗날 한명회에 대한 비판의 절반은 그를 향했다. 하지만 당시 실록의 사관들도 업적이 큰 신숙주에 대한 직접적인 비판은 부담스러웠던 듯 아들들의 이야기를 이렇게 전하는 것으로 신숙주에 대한 비판을 대신한 듯하다.

“죽은 지 얼마 되지 아니하여 (넷째 아들) 신정(申瀞)도 또한 주살을 당했으니, 슬프도다!”

성종 때 신숙주는 영의정에 다시 오르기는 하지만 활동은 크게 줄어든다. 신숙주가 빛난 시대는 세종과 세조 때라 하겠다. 다만 성종 초 신숙주는 《해동제국기》를 지어 올린다. 그리고 성종 6년(1475년) 세상을 떠났다.

우리 지식인 사회에는 지금도 옛날 임금에게 한결같은 충성을 바친 인물을 칭찬은커녕 비난하는 습성이 있다. 그것은 실은 도학(道學)이라는 이름으로도 불리는 성리학의 오랜 폐습이 무의식 중에 이어진 때문으로 볼 수 있다. 명분과 도덕만을 앞세워 역사를 자기 마음대로 재단하려는 오만한 태도 또한 같은 뿌리를 갖고 있다. 신숙주의 본모습을 보려면 바로 이런 도학의 안경부터 벗어야 한다.⊙

공조참판을 지낸 아버지 신장(申檣·1382~1433년)은 신숙주가 17세이던 세종 15년(1433년) 세상을 떠났는데 공조참판을 지낸 덕에 실록에 졸기(卒記)가 실려 있다.

〈사람됨이 온후(溫厚)하고 공순하여 남에게 거슬리지 아니하였다. 사장(詞章)에 능하고 초서(草書)와 예서(隷書)를 잘 썼다. 성품이 술을 좋아하므로, 임금이 그 재주를 아껴서 술을 삼가도록 친히 명하였으나, 능히 스스로 금하지 못하였다. 죽음에 미쳐 허조가 듣고 탄식하기를 “이런 선량한 사람을 오직 술이 해쳤다”라고 하였다. 치부(致賻)하기를 명했다. 아들 다섯이 있는데, 신맹주(申孟舟), 신중주(申仲舟), 신숙주(申叔舟), 신송주(申松舟), 신말주(申末舟)였다.〉

신장은 세종(世宗)의 총애를 받아 집현전 초대(初代) 부제학을 지냈고 당시 집현전 학사 정인지(鄭麟趾), 윤회(尹淮·1380~1436년) 등과 가까웠다. 윤회는 일찍이 태종(太宗)으로부터 “경은 학문이 고금을 통달했으므로 세상에 드문 재주이고, 용렬한 무리의 비교가 아니니, 경은 힘쓰라”는 당부를 받기도 했다. 그러나 그의 졸기에도 신장과 마찬가지로 “천성이 술을 즐기니 두 임금께서 여러 번 꾸짖어 금하게 하였으나, 오히려 능히 그치지 못하였다”는 대목이 나온다. 두 사람은 술친구였다. 윤회에게는 윤경연(尹景淵), 윤경원(尹景源) 두 아들이 있었는데 윤경연이 신숙주의 장인이다.

넓은 아량

|

| 전남 나주시 노안면 금안리 신숙주 생가 마을에 있는 쌍계정. 정가신이 처음 세웠는데, 신숙주를 비롯한 많은 선비들이 이곳에서 공부하였다고 한다. 사진=조선DB |

게다가 신숙주는 넓은 아량의 소유자였다. 1439년(세종 21년) 과거에 급제하고 처음 맡은 보직이 전농직장(典農直長)이었는데 이조(吏曹)의 담당 관리가 깜빡하고 그에게 첩(牒)을 주지 않았다. 첩이란 일종의 공무원증과 같은 것이다.

사헌부(司憲府)에서 그 관리를 탄핵해 파직시켰는데 신숙주는 스스로 이조에 나아가 “그 관리는 첩을 전했지만 내가 스스로 나아가지 않았다”고 말했다. 이로 인해 그 관리는 복직됐지만 신숙주는 파면당했다.

불과 2년 후인 세종 23년(1441년) 신숙주는 집현전 부수찬(集賢殿副修撰)에 제수됐다. 그의 가장 큰 행운은 세종이라는 성군을 모시고 일을 하게 된 것이다. 당시 그는 주로 예조에서 활약을 했다. 실록이 전하는 당시 그의 활약상이다.

〈신숙주는 천자(天資)가 고매(高邁)하고 관후(寬厚)하면서 활달(豁達)했으며 경사(經史)에 두루 통달하고 의논(議論)에 항상 대체(大體)를 지녀서 까다롭거나 자질구레하지 않았다. 대의(大義)를 결단함에 있어 강하(江河)를 터놓은 것과 같이 막힘이 없어서 조야(朝野)가 의지하고 중히 여겼다. 오랫동안 예조(禮曹)를 관장하여 사대교린(事大交隣)을 자신의 소임으로 삼아 사명(詞命)이 그의 손에서 많이 나왔다. 정음(正音)을 알고 한어(漢語)에 능통하여 《홍무정운(洪武正韻)》을 번역하였으며, 한음(漢音)을 배우는 자들이 많이 이에 힘입었다. 친히 일본에 건너가서 무릇 그 산천(山川), 관제(官制), 풍속(風俗), 족계(族系)에 대하여 두루 알지 못하는 것이 없어서 《해동제국기(海東諸國紀)》를 지어 올렸다. 세종이 《오례의(五禮儀)》를 찬술했으나 아직 반포하지 못했는데 임금이 신숙주에게 명해 간정(刊定)하여 이를 인행(印行)하게 했다. 문장(文章)을 만드는 것은 모두 가슴 속에서 우러나왔고, 각삭(刻削)을 일삼지 않았다.〉

《해동제국기》

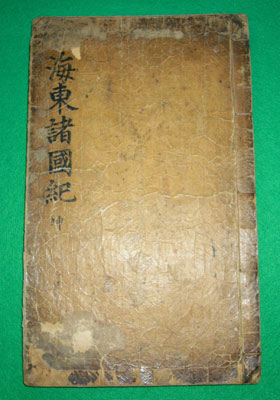

|

| 신숙주가 지은 《해동제국기》. |

사신의 일을 마치고 귀국할 때 태풍을 만나 모두 공포에 떨었으나 그는 홀로 태연자약하며 이렇게 말했다.

“장부(丈夫)가 사방(四方)을 원유(遠遊)함에 이제 내가 이미 일본국(日本國)을 보았고, 또 이 바람으로 인하여 금릉(金陵)에 경박(經泊)하여 예악문물(禮樂文物)의 성(盛)함을 얻어보는 것도 또한 유쾌한 것이 아니겠느냐?”

금릉이란 명나라 초의 수도였던 남경(南京)을 가리킨다. 아마도 예전에 표류한 배들이 중국 남쪽 해안으로 표류해 간 일들이 있었기에 이런 말을 한 것으로 보인다. 맹자(孟子)가 말한 호연지기(浩然之氣)란 이런 것이다.

이때의 일을 기반으로 저술한 《해동제국기(海東諸國記)》는 일본의 정치 세력들의 강약, 병력의 다소, 영역의 원근, 풍속의 이동(異同), 사선(私船) 내왕의 절차 등을 모두 기록해 이후 조선의 일본 정책의 근간이 됐다. 특히 이 책에서 신숙주는 일본과의 우호가 궁극적으로는 조선에도 도움이 됨을 강조했다.

귀국길에 동승했던 여자가 있었는데 선원과 승선한 사람들이 모두 “아이 밴 여자는 배가 가는 데에 꺼리는 바인데 오늘의 폭풍(暴風)은 이 여자의 탓”이라고 하면서 바다에 빠뜨리려 하자 신숙주 홀로 “남을 죽이고 자기 삶을 구하는 것은 차마 할 바가 아니다”며 막아섰는데 얼마 뒤에 바람이 잦아들어 일행이 모두 무사하였다. 세종 때 그는 사헌부의 장령(掌令)과 집의(執義), 집현전의 직제학(直提學) 등을 두루 역임했다.

신숙주와 훈민정음

세종 25년(1443년) 세종이 훈민정음을 창제했다. 그리고 이듬해 2월 16일 집현전 교리(集賢殿 校理) 최항(崔恒), 부교리 박팽년(朴彭年), 부수찬(副修撰) 신숙주·이선로(李善老)·이개(李塏), 돈녕부 주부(敦寧府 注簿) 강희안(姜希顔) 등에게 명하여 의사청(議事廳)에 나아가 언문(諺文)으로 《운회(韻會)》를 번역하게 하고, 동궁(東宮)과 진양대군(晉陽大君·후일 수양대군으로 개명. 세조) 이유(), 안평대군(安平大君) 이용(李瑢)으로 하여금 그 일을 관장하여 모두 상(上·임금)의 판단에 품의하도록 하여 거듭 상(賞)을 내려주고 공억(供億)하는 것을 넉넉하고 후하게 하였다.

《운회》란 원나라 초기 황공소(黃公紹)가 편집한 운서(韻書) 《고금운회(古今韻會)》를 그의 제자 웅충(熊忠)이 간략하게 하고 주석을 더하여 1297년에 펴낸 《고금운회거요(古今韻會擧要)》를 말한다.

여기에 참여했던 멤버들은 거의 그대로 우리나라 최초의 운서 《동국정운(東國正韻)》 편찬에도 참여해 세종 30년에 간행되는데 그 서문을 신숙주가 썼다.

문종(文宗)은 신숙주를 사헌부 장령에 제수한다. 일반적으로 학재(學才)가 강한 집현전 학자들에게는 정사(政事)를 맡기지 않는 것이 관례였으니 파격이었다. 학자 신숙주가 점차 정치 쪽으로 이동하게 된 계기였다.

그의 인생에 새로운 계기가 찾아온 것은 1452년(문종 2년·단종 즉위년) 9월 14일 세조(世祖·당시 수양대군)가 사은사(謝恩使)가 돼 중국에 갈 때 서장관으로 따라가면서였다. 세조는 신숙주를 자기 사람으로 만들기 위해 의도적으로 그에게 접근해 함께 갈 것을 청한 것이었다. 이로써 그는 세조와 정치노선을 함께하게 된다. 그보다 한 달여 전 두 사람의 이야기가 실록에 실려 있다. 8월 10일 자다.

〈정수충(鄭守忠·1401~1469년)이 세조의 집에 가니, 세조가 그와 더불어 서서 이야기를 하는데, 마침 집현전 직제학 신숙주(申叔舟)가 문 앞으로 지나갔다. 세조가 불렀다.

“신 수찬(申修撰)!”

신숙주가 곧 말에서 내려 뵈었다. 세조가 웃으면서 말했다.

“어찌 과문불입(過門不入)하는가?”

이끌고 들어가서 함께 술을 마시면서 농담으로 말했다.

“옛 친구를 어찌 찾아와 보지 않는가? 이야기하고 싶은 지 오래였다. 사람이 비록 죽지 않을지라도 사직(社稷)에는 죽을 일이다.”

신숙주가 대답했다.

“장부가 편안히 아녀자(兒女子)의 수중(手中)에서 죽는다면 그것은 재가부지(在家不知)라고 할 만하겠습니다.”

세조가 즉시 말했다.

“그렇다면 중국에 가자.”〉

과문불입(過門不入)이란 《맹자》에 나오는 말로 우(禹)가 나랏일에 힘쓰느라 자기 집 앞을 세 번이나 지나가면서도 들어가지 않았다는 말로 집안일도 잊은 채 공무에 힘쓴다는 뜻이다. 이에 신숙주도 재가부지(在家不知)라는 말로 화답했다. 집안에 머물며 세상물정 모르는 사람은 아니라는 뜻이다.

이처럼 신숙주는 애당초 명분을 앞세우는 도학자보다는 실천을 지향하는 장부 의식이 강한 사람이었다. 이듬해(단종 1년·1453년) 명나라에서 돌아온 신숙주는 그해 2월 지병조사(知兵曹事)를 거쳐 곧바로 승정원 동부승지가 되고 6월 우부승지로 옮기는데 같은 해 10월 10일 계유정난(癸酉靖難)이 일어난다. 세상이 바뀐 것이다. 이때 신숙주 나이 37세였다. 수양대군과는 동갑이었다.

한명회와 신숙주

김종서(金宗瑞)·황보인(皇甫仁)을 척살한 정난(靖難)이 있고 닷새 후에 공신책봉이 이루어지는데 정인지·이사철(李思哲)·권람(權擥)·한명회(韓明澮) 등이 1등이고 신숙주는 2등에 올랐다. 성삼문(成三問)은 3등에 이름을 올렸다.

계유정난 이후 신숙주는 말 그대로 초고속 승진이 무엇인지를 보여준다. 정난 이듬해(1454년) 2월 6일 신숙주는 도승지(都承旨)에 임명된다. 수양대군의 신임이 그만큼 컸다는 뜻이다. 이때 1등공신 한명회(1415~1487년)는 동부승지를 맡는다. 세조는 한명회를 “나의 장자방(張子房·장량)”, 신숙주를 “나의 위징(魏徵·중국 당나라 초기 공신)”이라 불렀다.

1455년 세조가 즉위하자 신숙주는 공신으로 책봉됐고 예문관 대제학(藝文館大提學)에 올랐으며 병조판서(兵曹判書), 성균관 대사성(成均館大司成)을 지낸 다음 세조 4년(1458년)에 우의정, 그리고 이듬해 좌의정(左議政)에 올랐다. 그가 거친 자리는 한명회가 물려받았다.

신숙주와 한명회 두 사람은 대장부라는 면에서 의기투합이 되었던 것으로 보인다. 이때부터 예종(睿宗)·성종(成宗) 대에 이르기까지 한명회와 신숙주는 한결같이 같은 길을 걸었다. 아마도 신숙주가 조금이라도 한명회를 앞서려 했다면 두 사람의 동지 관계는 깨졌을 것이다. 《세조실록》 3년(1457년) 3월 15일 경복궁 사정전에서 연회를 벌였는데 세조가 우찬성 신숙주에게 명해 술을 올리게 하니 양녕대군 이제(李禔)가 말했다.

“신숙주는 서생이지만 뛰어나고 재능이 많습니다.”

이에 세조는 이렇게 말한다.

“단순한 서생이 아니라 지장(智將)이고 신숙주는 곧 나의 위징이다.”

이를 통해서도 우리는 ‘장부’ 신숙주의 면모를 재확인할 수 있다.

신숙주는 군사에도 조예가 있었다. 당시 북쪽 오랑캐가 여러 번 변경을 침범하자 세조는 정토(征討)하려 했다. 그러나 조정에서는 의견이 갈려 갈피를 못 잡았는데 이때 신숙주가 홀로 계책을 세워 치기를 청했다. 신숙주가 몸소 강원도 함길도 도체찰사(江原道咸吉道都體察使)가 돼 나아가 토벌에 성공했다. 세조 6년(1460년) 9월 27일 자 실록이다. 세조와 신숙주의 돈독했던 군신(君臣) 관계를 엿볼 수 있는 대목이다.

〈함길도 도체찰사 신숙주가 전문(箋文)을 올려서 잔치와 표리(表裏)를 내려준 것에 대하여 사례(謝禮)하였다.

“삼가 성상(聖上)의 계책(計策)을 받들고 천위(天威)를 멀리까지 폈으나, 돌이켜보면 아무런 기념할 만한 공(功)도 없는데 도리어 전(前)에 없던 은총(恩寵)을 입으니, 은혜가 바라던 생각 밖에서 나왔으므로 감격스럽고 부끄러운 마음이 아울러 일어납니다. 가만히 생각건대 적로(賊虜)들이 흉악(兇惡)한 무리들을 불러 모아 변방의 여러 고을을 도둑질하면서 인정(仁政)을 저버리고 덕(德)을 배반(背反)하는 등 악(惡)을 쌓고 완악(頑惡)함을 길렀습니다. 신이 양재(良才)가 없는 몸으로서 곤외(閫外·변방)의 직임을 감히 받아, 이에 제장(諸將)과 더불어 편사(偏師)를 나누어 독려하고 번개같이 많은 무리들을 공격하여 개나 쥐 같은 저들의 소혈(巢穴)을 모조리 소탕하고 수많은 부락(部落)을 불태워서, 이미 사막과 같이 텅 빈 것을 보게 되었습니다. 이것은 오로지 우리 주상 전하께서 천운(天運)에 응하여 저들을 무휼(撫恤)하고 시기에 임(臨)하여 무력(武力)을 사용하여 계책에 유감이 없으셨던 것이니, 한 번 노하자 (국경이) 안정되었습니다. 신 등은 다만 분주(奔走)하게 근로(勤勞)하였을 뿐이요, 오로지 그 계책을 받들기에 겨를이 없었는데, 어찌 남다른 포장(褒奬)이 하찮은 노고(勞苦)를 빠뜨리지 않으리라고 뜻하였겠습니까? 어찰(御札)이 밝게 빛나고 거룩한 유서(諭書)가 못내 정(情)을 아쉬워하면서 진귀한 내탕(內帑·궁중 재물 창고)의 물건을 나누어 주시니 아직도 어로(御爐·궁중의 향로)의 연기를 띠었고, 취하여 성상의 주신 표주박을 드니 황홀하여 궁중의 뜰 아래에 있는 듯합니다. 이와 같은 영광(榮光)은 전고(前古)에 드물었던 바이니, 신은 제장과 더불어 감히 상호(桑弧·웅대한 뜻을 세움)의 뜻을 두지 않겠으며, 일에 임하여 충성을 다할 것을 다짐합니다. 몸이 싸움터에서 말가죽에 싸여 죽더라도 목숨이 다할 때까지 은혜를 갚을 것을 맹세합니다.”

어찰(御札)로 회유(回諭)했다.

“경이 큰 공이 있어 은총이 남다르니, 진실로 더욱 충성을 다하는 것이 마땅하지만, 글의 뜻이 정성스럽고 간절하여 내가 감격의 눈물이 옷깃을 적시는 것을 깨닫지 못하겠다. 이 때문에 답서(答書)하여 나의 지극한 정(情)을 말하는 것이다.”〉

兵漕船 제작 건의

|

| 충북 청주에 있는 묵정영당. 신숙주 초상을 모셨다. 사진=조선DB |

“신(臣)이 경기·충청도 여러 포(浦)의 병선(兵船)을 보니, 임의(任意)대로 만들어 체제(體制)가 각기 달라서 모두 쓸 수가 없었습니다. 선군(船軍)은 여러 곳의 요역(役)에 흩어져 나아가서 배를 지키는 자는 한두 사람에 지나지 않았습니다. 이는 다름이 아니라 조선(漕船)에만 뜻을 두고, 병선(兵船)은 소홀히 하였기 때문에 그 폐단이 여기에 이른 것입니다. 신의 생각으로는, 조선과 병선을 둘로 하는 것은 불가합니다. 하나의 배로 두 가지를 겸용(兼用)하는 것은 제작하는 기교(技巧)에 있으니, 청컨대, 전선색(典船色·배를 만드는 병조 소속 관청)으로 하여금 조선을 고쳐 만들게 하되, 판자(板子)로 막아서 설치할 수도 있고 철거할 수도 있게 하여, 조선으로 사용할 때에는 이를 설치하고, 전선(戰船)으로 사용할 때에는 철거하도록 하소서. 이와 같은 체양(體樣)을 여러 포에 나누어 보내어 이를 모방하여 만들게 하면 일거양득(一擧兩得)이 될 것입니다.”

세조는 즉각 그리하라고 명했다.

또 신숙주는 충남 태안에 운하를 팔 것을 건의했다. 그곳은 물결이 거칠어 종종 조운선이 침몰하곤 했기 때문에 고려 때부터 조선 초에 이르기까지 늘 운하 건설 필요성이 제기되었던 곳이다. 그러나 세조 10년(1464년) 3월 신숙주가 직접 가서 살펴본 결과 물길이 바르지 않고 흙이 물러 운하를 파기에 불가하다는 결론을 내린다.

세조 12년(1466년) 1월 15일 영의정에 오른 신숙주는 4월 18일 자신이 고위직에 너무 오래 있었다는 이유로 영의정에서 사직했다. 그의 후임은 구치관(具致寬)이 맡았고 좌의정에는 황희의 아들 황수신(黃守身), 우의정에는 박원형(朴元亨)이 임명되었다.

이시애의 난으로 투옥

세조 13년(1467년) 5월 전 회령 절제사 이시애가 반란을 일으켜 함길도 절도사 강효문(康孝文)을 암살하고 길주를 장악했다. 이시애는 곧장 조정에 다음과 같은 글을 올렸다.

“강효문이 중앙의 한명회, 신숙주와 결탁하여 반란을 일으키려 해서 죽였다.”

한 달도 되지 않아 함길도 일대가 이시애에게 가담해 6진(鎭)을 비롯한 함경도 정예병 수만 명이 그의 휘하에 들어갔다.

당시 함길도관찰사는 신숙주의 아들 신면()이었다. 세조는 한명회·신숙주 두 사람을 의심하지는 않았지만 민심을 다스리는 차원에서 그냥 둘 수가 없었다. 이시애의 글이 올라온 지 나흘 후인 5월 19일 세조는 두 사람과 그 아들들을 가둘 것을 명한다.

“근자에 신숙주와 한명회 등이 백관(百官)의 장(長)으로 있으면서 뭇사람의 입에 구실감이 되었으니, 비록 반역(反逆)한 것은 아닐지라도, 반종(伴從)을 신칙(申飭)하지 못하고 임금을 배반하였다는 악명(惡名)을 받아서, 원근의 의혹을 일으킨 것은 진실로 모두 스스로 취한 것이다. 나도 또한 어리석고 나약하여 위엄이 없는데, 백성들의 말을 따르지 않고 방편(方便)을 생각하지 않음은 옳지 못하니, 우선 이들을 가두어 두는 것이 옳겠다.”

곧 겸사복(兼司僕)·내금위(內禁衛)·선전관(宣傳官) 등에게 명하여 군사를 거느리고 가서 신숙주와 그 아들 신찬(申澯)·신정(申瀞)·신준(申浚)·신부(申溥) 등을 잡아다가 의금부에 가두게 하고, 한명회는 단종(丹腫·종기)이 발병하여 집에 있으므로 영천군(鈴川君) 이찬(李穳)으로 하여금 보병(步兵) 30명을 거느리고 가서 지키게 하고, 그 아들 한보(韓堡)와 사위 윤반(尹磻)을 가두게 했다. 세조의 본심은 6월 5일 자 실록에 나온다.

“한명회·신숙주는 죄과(罪過)가 없지 않으니, 무례(無禮)하게 마음대로 한 것이 그 죄이다.”

한편 조정에서는 구성군 이준(李浚)을 총대장으로 삼아 진압군을 지휘하게 했다. 이준은 세종의 4남 임영대군(臨瀛大君) 이구의 아들로 이때 27세였는데 세조가 매우 아꼈다.

다행히 보름쯤 지난 6월 6일 세조는 한명회·신숙주 두 사람을 풀어줄 것을 명하며 이렇게 말한다.

“위엄을 동하여 형세를 견고하게 하고, 어려움을 제압하는 방편도 또 스스로 취하였으며, 공을 믿고 오로지 함부로 한 것이 있으나, 그러나 실지(失志)는 나로 말미암은 것이다.”

이시애의 난은 8월 4일 이시애의 군대가 대패하면서 끝났다. 8월 9일 이시애는 자기 부하들에게 생포되어 이준 총대장 앞으로 끌려갔다. 이때 이준이 한명희·신숙주와 관련해서 묻자 이시애는 이렇게 대답했다.

“조정의 우두머리 재상을 다 죽인다면 일을 쉽게 이룰 수 있을 것이라 생각했습니다.”

사실무근이었던 것이다. 이듬해 세조가 서거했다.

공신을 불신한 예종

세조가 죽고 예종이 즉위(卽位)했다. 세조의 유명(遺命)으로써 원상(院相)을 설치하여 신숙주도 참여하였다. 원상이란 일종의 원로원 정치로 임금이 아직 어릴 때 대비의 수렴청정(垂簾聽政)과 더불어 임금을 보좌하는 정치기구다. 신숙주의 생애에서 예종의 시대는 어쩌면 가장 힘든 시기였는지 모른다. 예종은 아버지 세조와 정치를 함께했던 한명회·신숙주 등 훈구(勳舊)그룹에 대해 지극히 부정적인 시각을 갖고 있었다. 게다가 예종은 마치 연산군의 전조(前兆)를 보여주는 듯했다. 물론 세조도 실토했듯이 한명회·신숙주 두 사람의 권력이 너무 커져 있기도 했다.

1469년 예종 1년의 기록이다.

“임금이 법을 세운 것은 반드시 행하려고 하는 것이므로 죄를 범한 사람은 용서할 수 없다. 그러나 근래에 형벌을 받는 사람이 자못 많아서 바깥의 어리석은 백성들은 다만 사람을 형벌하는 것만 듣고 나를 가지고 새로 임금이 되어 함부로 형벌한다고 하는 자가 반드시 있을 것이니, 내가 깊이 근심한다. 어리석은 백성들에게 내 뜻을 자세히 알리도록 하라.”

이런 단호함이 훈구파를 직접 향한다면 한명회를 비롯한 원로대신들로서는 여간 고통스럽지 않을 수 없었다. 실제로 예종은 선전관(宣傳官)이라 해서 암행 감찰요원을 종친(宗親)과 공신들의 집에 비밀리에 파견해 고령군 신숙주, 우의정 김질(金礩), 구성군 이준, 박중선, 성임 등의 집에 심부름을 하러 왔던 부하나 하인들을 체포했다.

그러나 당장 죄를 내리기에는 너무나 막강한 거물들이 한꺼번에 걸려들었다. 그래서 예종은 일단 편법으로 “분경(奔競·벼슬 얻기 위한 엽관운동)을 금하지 못한 것은 사헌부에 책임이 있다”며 사헌부 지평 최경지를 의금부에 가뒀다. 최경지로서는 억울한 일이었다. 그러면서 예종은 대간(臺諫)에게 “요즈음 대소조관(大小朝官)이 경계하여도 믿지 아니하고 죄를 주어도 징계되지 아니하니 나는 매우 잘못이라고 생각한다”고 말한다. 한마디로 군기(軍紀)를 잡겠다는 것이다.

예종의 급서

이런 분위기를 감안한 때문인지 그해 12월 23일 한명회는 조정에서 물러날 것을 청한다. 얼마 전 역적으로 몰려 죽은 남이(南怡)가 그 과정에서 자신을 물고 들어간 것도 한 가지 이유였지만 훈구파에 대한 예종의 곱지 못한 시선도 작용했을 것이 분명하다. 남이는 친국(親鞫)을 받던 중 갑자기 한명회도 자신과 함께 모의를 한 적이 있다고 이야기했다. 한명회로서는 여러모로 불안감을 느끼지 않을 수 없었다. 그래서 자신이 물러나기로 결심한 것이다. 산전수전을 다 겪은 한명회다운 처세술이다. 그렇다고 예종의 입장에서 한명회를 내칠 수는 없었다. 여전히 권력은 훈구파들에게 있었다. 예종은 한명회의 청을 “윤허하지 아니하였다”.

이런 불안감은 신숙주도 마찬가지였을 것이다.

예종은 왕위에 오른 지 1년 2개월 만에 급서한다. 예종이 사망한 1469년 11월 28일의 기록을 정밀하게 해독해보자.

〈이날 예종께서 병세가 위독하니 고령군 신숙주, 상당군 한명회, 능성군 구치관, 영성군 최항(崔恒), 영의정 홍윤성(洪允成), 창녕군 조석문(曺錫文), 좌의정 윤자운(尹子雲), 우의정 김국광(金國光)이 사정전(思政殿) 문 밖에 모였다. 진시(辰時)에 예종이 훙서(薨逝)하니 대비가 내관 안중경에게 명하여 나가서 신숙주 및 도승지 권감을 불러 들어오게 하였다.〉

여기서 인물들 순서를 눈여겨볼 필요가 있다. 신숙주와 한명회가 뒤바뀌어 있는 것을 제외한다면 그대로 권력 순이다. 진시라면 대략 오전 8시 전후다. 예종이 경복궁 자미당(지금은 그 터에 자경당이 들어서 있다)에서 숨을 거둔 시각이다. 결국 밤사이에 병세가 갑자기 위독해졌다는 말이 된다.

성종을 왕위에 올리다

신숙주 등이 들어오자 정희대비가 물었다.

“누가 상례(喪禮)를 주관할 만한가?”

신숙주 등은 신하들이 의논할 바가 아니라며 대비에게 미루었고 대비는 곧바로 의경세자의 둘째 아들 잘산군(山君)을 지명했다. 예종의 아들은 아직 포대기 속에 있고 의경세자의 첫째 아들 월산군(月山君)은 “본래 질병이 있다”며 불가 방침을 밝혔다. 그러나 진짜 이유는 잘산군이 한명회의 사위였기 때문이었다.

이렇게 결정하고서 신숙주가 사람을 보내어 잘산군을 맞이하려고 했다. 그런데 실록은 이렇게 기록하고 있다.

“미처 아뢰기 전에 잘산군이 이미 부름을 받고서 대궐 안에 들어왔다.”

이게 무슨 말인가? 방금 정희대비와 잘산군을 다음 왕으로 결정하고서 그것을 통보하려 하는데 통보도 하기 전에 이미 잘산군이 누군가의 부름을 받고서 대궐 안으로 들어온 것이다. 그렇다면 사관이 실수를 해서 앞뒤가 맞지 않는 이야기를 적어 넣은 것일까? 아니면 신숙주조차 모르는 시나리오가 있었음을 사관은 이렇게 해서라도 후세에 알리고 싶었던 것일까?

권력투쟁에 관한 한 철저하게 한명회의 편에 섰던 신숙주였음을 감안한다면 미리 알았을 가능성도 있고 정말로 정희대비의 말을 듣고서야 알았을 수도 있다. 어쨌거나 신숙주의 의지와는 전혀 상관없이 이미 시나리오는 쓰여 있었다. 사실상의 주연은 한명회였고 어쩌면 정희대비를 포함한 신숙주 등은 조연이었는지도 모른다.

도학적 비판에서 벗어나야

|

| 경기도 의정부에 있는 신숙주묘. 아내 윤씨와 합장돼 있다. 사진=조선DB |

“예종조(睿宗朝)에는 형정(刑政)이 공정함을 잃었는데 광구(匡救)한 바가 없었으니 이것이 그의 단점이다.”

한마디로 예종의 횡포가 극에 달했는데 원상을 맡은 사람으로서 그것을 바로잡으려 힘쓰지 않았다는 비판이다. 그러나 원상이라고 해서 임금의 폭정을 어떻게 막을 수 있겠는가?

오히려 신숙주에 대한 비판은 다른 지점에서 제기되어야 한다. 신숙주는 한명회와 정치 노선을 함께했다. 예종이 죽고 성종이 즉위하자 신숙주는 늘 한명회의 바로 반걸음 뒤에 있었다. 정치적 선택과 관련된 그에 대한 비판이 제기되는 것은 바로 이 지점이다. 훗날 한명회에 대한 비판의 절반은 그를 향했다. 하지만 당시 실록의 사관들도 업적이 큰 신숙주에 대한 직접적인 비판은 부담스러웠던 듯 아들들의 이야기를 이렇게 전하는 것으로 신숙주에 대한 비판을 대신한 듯하다.

“죽은 지 얼마 되지 아니하여 (넷째 아들) 신정(申瀞)도 또한 주살을 당했으니, 슬프도다!”

성종 때 신숙주는 영의정에 다시 오르기는 하지만 활동은 크게 줄어든다. 신숙주가 빛난 시대는 세종과 세조 때라 하겠다. 다만 성종 초 신숙주는 《해동제국기》를 지어 올린다. 그리고 성종 6년(1475년) 세상을 떠났다.

우리 지식인 사회에는 지금도 옛날 임금에게 한결같은 충성을 바친 인물을 칭찬은커녕 비난하는 습성이 있다. 그것은 실은 도학(道學)이라는 이름으로도 불리는 성리학의 오랜 폐습이 무의식 중에 이어진 때문으로 볼 수 있다. 명분과 도덕만을 앞세워 역사를 자기 마음대로 재단하려는 오만한 태도 또한 같은 뿌리를 갖고 있다. 신숙주의 본모습을 보려면 바로 이런 도학의 안경부터 벗어야 한다.⊙