⊙ 일본 묘조식품 오쿠이 기요스미 사장, 社內 반대에도 불구하고 전중윤 삼양 회장에게 몰래 핵심 기술 알려줘

⊙ 박정희, 1966년 동남아 순방 당시 라면으로 한식에 대한 아쉬움 달래다가 “약간 매운맛이 나면 좋겠다. 고춧가루를 넣으면 어떨까?”

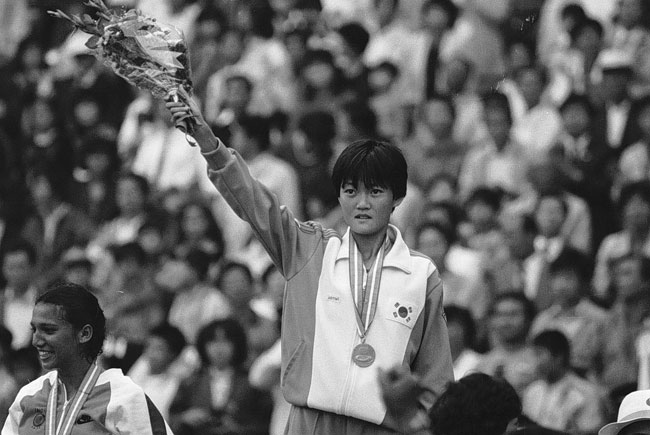

⊙ “라면만 먹고 운동했다”(임춘애, 86 아시안게임 육상 금메달리스트)

張源宰

1967년생. 고려대 국문과 학사, 런던대 로열헐러웨이 컬리지 박사(비교연극사) / 前 숭실대 문예창작학과 교수, 경기영어마을 사무총장, 대한축구협회 기술위원, MBC 라디오 앵커, 現 배나TV·(주)戰後70년 ‘생생현대사TV’ 대표 / 저서 《북한요지경;배나TV 장원재입니다》 《끝나지 않는 축구 이야기》 《논어를 축구로 풀다》 《장원재의 배우열전》

⊙ 박정희, 1966년 동남아 순방 당시 라면으로 한식에 대한 아쉬움 달래다가 “약간 매운맛이 나면 좋겠다. 고춧가루를 넣으면 어떨까?”

⊙ “라면만 먹고 운동했다”(임춘애, 86 아시안게임 육상 금메달리스트)

張源宰

1967년생. 고려대 국문과 학사, 런던대 로열헐러웨이 컬리지 박사(비교연극사) / 前 숭실대 문예창작학과 교수, 경기영어마을 사무총장, 대한축구협회 기술위원, MBC 라디오 앵커, 現 배나TV·(주)戰後70년 ‘생생현대사TV’ 대표 / 저서 《북한요지경;배나TV 장원재입니다》 《끝나지 않는 축구 이야기》 《논어를 축구로 풀다》 《장원재의 배우열전》

- 1963년에 나온 첫 삼양라면. 사진=조선DB

커리와 카레가 다른 음식이라면, 라멘과 라면도 다른 음식이다. 2023년은 라면 탄생 60주년이 되는 해다. 라면은 한국 현대사의 중요한 일부다. 우리는 연(年)평균 76개의 라면을 먹는다. 배고파서 먹고, 심심해서 먹고, 친구가 집에 와서 먹고…. 2023년 현재, 대한민국은 500종이 넘는 라면을 생산하고 연간 1조원어치의 라면을 수출한다. 한국인이 있는 곳엔 어김없이 라면이 있다. 베트남 공항에서도, 블라디보스토크 항구에서도, 스위스 융프라우 전망대에서도 한국 라면을 판다. 그렇다. 라면은 한국인들의 솔푸드다. 그리고 한국을 넘어 세계로 나아가는 K-입맛의 첨병이다.

음식보국!

라면이 이 땅에 나온 1963년은 1인당 국민소득이 104달러이던 시절이다. 유엔보고서에 한국이 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나로 올라 있던 때다. 대표적인 길거리 음식은 ‘꿀꿀이죽’이었다. 미군부대 잔반(殘飯)으로 버려진 햄과 소시지 등을 넣고 푹 삶은 잡탕죽이다. 가격은 한 그릇에 5원. 시장 복판에 큰 솥을 걸고 상한 음식까지 모두 집어넣어 끓이던 음식이니, 영양은커녕 오히려 건강을 위협했을 터이다. 이런 중 삼양식품 전중윤(全仲潤·1919~2014년) 회장은 일본 출장길에 맛본 인스턴트 라면을 떠올렸다. 음식보국(飮食報國)! 정부를 설득해 5만 달러를 지원받았지만, 기술을 전수받기란 쉽지 않았다. 처음 접촉한 라면회사는 까다로운 조건과 많은 금액을 요구했다.

지인의 도움으로 일본 묘조(明星)식품의 오쿠이 기요스미(奧井清澄) 사장과 힘들게 약속을 잡은 후 비로소 길이 열렸다. 전 회장의 뜻을 들은 오쿠이 사장은 기술을 무료로 전수해주겠다고 했다. 그러며 미래를 위해 한국과 일본이 함께 나아가자고 응원했다. 그는 “패전 후 극도로 악화된 일본 경제를 일으키는 데 한국 특수(特需)가 큰 역할을 했다”는 말도 했다. 오쿠이 사장은 해방(解放) 전 서울에 거주하며 통신부(通信部)에서 일했던, 청년 시절을 한반도에서 보냈던 인물이다.

당시 전중윤 회장은 보험회사 사장으로 잘나갔지만 모든 걸 내던지고 처절했던 한국의 식량 사정 해결을 위해 라면 만드는 기술을 처음부터 끝까지 배우고자 했다. 그래서 묘조식품 공장 근처에 방을 얻어 한동안 견습공으로 일하며 오쿠이 사장의 도움을 받아 공장설비·제조공정·품질규격 등 라면 생산과 관련된 기술을 습득해나갔다.

연수를 마치고 귀국길에 오르던 날, 전 회장의 속은 타들어 갔다. 생산 기계는 묘조식품이 사용하던 두 대를 비교적 헐값에 들여오기로 계약했지만, 수프 제조법 등 핵심 기술이 문제였다. 묘조식품 경영진은 기업 비밀의 사외 유출을 결사반대했다. 오쿠이 사장은 귀국날 아침 인사를 하러 간 전 회장을 사장실 구석으로 따로 불렀다. 그러고 단단히 봉한 편지 한 통을 건네주며 귀엣말로 속삭였다.

“비행기가 한국 영공으로 진입할 때까지 뜯어보지 마세요. 특히 공항에선 편지의 존재를 누구에게도 말하지 말아야 합니다.”

편지는 수프 제조법, 원료의 배합 비율 등 핵심 비밀을 기록한 오쿠이 사장의 자필 메모였다. 시간과 정성을 들여 개발한 노하우를 남에게 알려주지 않는 건 모든 회사의 본능이다. 묘조식품 핵심 관계자가 혹시나 공항까지 나와 전 회장으로부터 이 편지를 탈취할까 봐 오쿠이 사장은 ‘이 봉투를 안주머니 깊숙이 넣고 한국 영공에 들어가면 뜯어보라’며 신신당부를 했던 것이다.

묘조식품 오쿠이 사장의 결단은 일본의 대한(對韓) 기술 이전 1호 사례다. 기계를 들여온 시기는 1961년. 한국산 라면이 처음 세상에 나온 때는 그로부터 2년 뒤인 1963년 9월 15일이다. 일본 인스턴트 라면 1호는 1959년에 나왔다.

‘시대의 총아’ 라면

한국 1호 라면인 삼양라면의 중량은 100g, 가격은 10원이었다. 라면은 시대의 총아(寵兒)가 되었다. 쌀농사 흉년으로 해마다 300만~600만 석이 부족했던 시대, 정부는 혼식, 분식을 장려하며 난관을 돌파했다. 각도(各道)마다 라면 공장, 빵 공장을 하나씩 세우는 정책도 시행했다. ‘쑥쑥 키가 큰다 힘이 오른다/ 혼식, 분식에 약한 몸 없다’라는 노래도 나왔다. 라면은 시대와 화합하며 판매량을 급격히 늘려나갔다. 그때 나온 구전가요가 있다. 1부터 10까지, 숫자를 부르면서 암송(暗誦)하던 민간의 라면 광고다.

“일반 여러분/ 이제부터/ 삼양라면을/ 사용하시고/ 5분간 끓이지 마시고/ 6분 동안 끓이되/ 칠칠하게 끓이지 마시고/ 팔팔하게 끓여서/ 구수하게 잡수세요/ 10원이면 됩니다.”

한국형 라면으로의 진화(進化)에는 대통령의 공(功)도 크다. 1966년 어느 날, 삼양사 사장실로 전화가 걸려왔다. 육영수(陸英修) 여사였다. 박정희(朴正熙) 대통령은 정부의 분식 장려 정책에 공헌하는 삼양라면을 치하한 뒤, 기발한 제안을 했다.

“한국 사람들은 얼큰한 국물을 좋아하니 라면에 고춧가루를 좀 넣는 것이 좋을 것 같습니다.”

‘얼큰한 라면’의 탄생

신화(神話)나 야사(野史)가 아니다. 《삼양식품 사사(社史)》와 조갑제의 《박정희-한 근대화 혁명가의 비장한 생애》(전 13권)에도 나오는 엄연한 정사(正史)다.

박정희 대통령의 제안은 체험에서 나온 것이다. 1966년 2월 동남아 및 자유중국 순방(2월 7~18일) 기간 중 육영수 여사는 음식이 입에 맞지 않았다. 거의 굶다시피 하며 일정을 소화했다. 게다가 준비해간 구두도 발에 맞지 않아 여러 면에서 고통이 심했다. 보좌진이 구두 한 켤레를 사서 신자고 권유하자 영부인은 이렇게 답했다.

“내가 여기서 신발을 사서 신고 다녔다고 소문이라도 나면 나라 체면이 뭐가 되겠느냐?” 몰래 한국 식당에 갈 수도 없었다. 1966년은 해외에 한국 식당이 거의 없었던 시절이다. 가고 싶어도 갈 곳이 없었을 것이다. 유학생이나 교민이 호텔 뒷문으로 심야에 중국 만두를 몰래 배달하기도 했지만, 근본적 해결책은 아니었다.

보다 못한 보좌진이 비상식량으로 준비해간 라면을 끓여 영부인에게 드렸다. 육영수 여사는 라면 한 그릇을 맛있게 비우고는 “아, 이제야 살 것 같다”라며 우아한 미소를 지었다.

심야의 라면 공양(供養) 3일째, 라면 그릇을 앞에 놓고 갑자기 육영수 여사가 어디론가 사라졌다. 수행원들은 당황했다. 3분 후, 육 여사는 박정희 대통령을 모시고 ‘라면 방’으로 건너왔다. 그날부터 귀국 때까지, 수행원들은 라면을 한 그릇이 아니라 두 그릇씩 끓였다.

‘현황 파악-개선책 수립-현장 지시-지속적인 점검’은 박 대통령의 업무 추진 방식이다. 박 대통령은 태국 호텔 방에서 며칠간 라면을 먹은 뒤 육 여사에게 “약간 매운맛이 나면 좋겠다. 고춧가루를 넣으면 어떨까”라고 말했다고 한다. 그 결과가 삼양라면 사장실로 걸려온 한 통의 전화인 것이다.

88올림픽과 컵라면

라면은 나라와 지역을 가리지 않았다. 파월(派越) 장병들이 고국의 가족을 그리며 먹었던 라면은 “바다가 육지라면”이다. 차범근(車範根)은 “고교, 대학 시절, 라면 한 번 배부르게 먹는 것이 소원이었다”라고 했고 1984년 LA올림픽 1호 금메달리스트 레슬링의 김원기(金原基, 그레코로만형, -62kg)는 “조금이라도 양을 늘리려고 일부러 라면을 불려서 먹었다”라고 했다. 1986년 서울 아시안게임이 배출한 국민 소녀, 한국 육상 사상 최초의 3관왕 임춘애(林春愛)는 “라면만 먹고 운동했다”라는 발언으로 국민들의 라면 사랑에 불을 댕겼다.

스포츠가 라면 판매에 획기적으로 기여한 사례가 하나 더 있다. 1988년 서울올림픽과 컵라면이다. 세계인들은 화면 속 관중석에서 자주 잡히는 동양의 낯선 음식에 호기심이 생겼다. 컵라면은 6·25의 폐허를 딛고 중진국으로 도약해 매력 수출국으로 도약하는 대한민국의 상징이었다.

컵라면이 처음부터 잘나갔던 것은 아니다. 놀랍게도, 한국형 컵라면은 무려 1972년에 처음 세상에 나왔다. 판매는 부진했다. 왜? 간단하다. 봉지라면보다 비쌌기 때문이다. 1979년 100원이던 봉지라면보다 무려 두 배가 비싼 고급라면 장수면이 처음 출시되었을 때, 정서적으로 깜짝 놀랐던 것이 우리 국민이다.

삼양은 부진한 컵라면 판매를 만회하려고 1976년 자판기까지 만들어 판촉에 나섰지만 큰 효과를 거두지는 못했다. 후발주자 농심도 1981년 사발면, 82년 육개장 사발면, 83년 조영남이 CM송을 부른 뿅뿅 컵면을 연달아 출시했지만, 획기적 성과를 내지는 못했다. 그래서 88 서울올림픽은 한국 컵라면에 날개를 달아준 행사라 불려도 손색이 없는 것이다. 올림픽 이후 컵라면은 세계 각지로 팔려나가며 휴대 음식 시장에 거대한 지각변동을 일으켰다.

아사마 산장 사건

이웃 나라 일본도 컵라면의 유행은 국가적 사건과 관련이 있다. 1972년 2월 19일부터 28일까지 일본 나가노현에서 벌어진 ‘아사마 산장 사건’이다. 청년 공산주의자인 일본 연합적군파(連合赤軍派) 멤버 다섯 명이 아사마 산장 관리인의 아내를 인질로 잡고 열흘 동안 경찰과 대치했던 사건이다.

적군파는 그 전 해부터 산악 베이스캠프에 틀어박혀 이른바 테러리스트 군사훈련을 자행하던 집단으로 교육에 따르지 않는다며 구성원 12명을 잔혹하게 살해하고 암매장했을 정도의 대책 없는 운동권 집단이었다. 총기로 무장한 그들을 진압하는 과정에서 일본 경찰 기동대원 두 명이 순직하기도 했으니, 일본 사회의 충격은 대단했다. 그만큼 사회적 이목을 모은 쉽지 않은 작전이었다. 일본 경찰의 돌파 작전은 일본 전국으로 생중계되었고 무려 89.7%라는 시청률을 기록했다.

이때 기동대원이 현장에서 먹었던 음식이 바로 컵라면이다. 비싼 가격 때문에 판매 실적이 부진하던 일본 컵라면은 생중계 직후 전국적 애호 식품으로 거듭났다.

2023년 현재, 한국 부동의 라면 판매 1위 상품은 농심의 신라면이다. 1991년부터 30년째 정상을 고수하고 있다.

매울 신(辛)자가 크게 새겨진 신라면은 관련법과의 투쟁을 거쳐 얻어낸 이름이다. 당시 식품위생법엔 ‘식품 상품명 표시는 한글로 해야 하고 외국어를 병기할 때에는 한글보다 크게 할 수 없다’라는 규정이 있었다. 커다란 매울 신(辛) 한자(漢字)는 규정 위반이었던 것이다. 농심은 비합리적인 규정이라며 반론을 제기했고 보건사회부가 이의신청을 받아들여 1988년 법 조항을 개정했다.

신라면을 ‘행(幸)라면’이라고 부르는 건 아재 개그다. 허영만 화백은 자신의 만화 한 컷에 신라면을 그리고, 간접 광고 금지 규정을 지켜 화이트로 ‘辛’자의 일부를 지워 ‘푸라면’이라 묘사하기도 했다. ‘행라면’이 있다면 ‘RtA 라면’도 있다. RtA 라면이 무엇인지 알면 신세대, 모르면 구세대다. 물론 농담이다.

영화 〈봄날은 간다〉(2001, 감독 허진호)에서 이영애가 유지태를 향해 넌지시 던진 “라면 먹고 갈래요?”는 다른 맥락의 사회적 의미를 획득하며 불멸의 대사가 되었다. 한국인 모두가 이 말이 무슨 뜻인지 안다. 세계에서 가장 은근하고 품격 있는 유혹이다.

영화감독 배창호와 안성기가 주연으로 나온 영화 〈개그맨〉(1989, 감독 이명세)에서도 라면 관련 대사가 나온다.

“라면 아시는 분이네, 라면은 역시 민짜가 맛있어요.”

계란도 파도 아무것도 넣지 않은 민짜 라면은 고수들만이 그 맛을 안다는 ‘라면의 기본’이다. 민짜 라면의 명소가 예전 명동 어딘가에 있었다. 상호(商號)는 기억나지 않는다. 작은 직사각형 형태의 좁은 가게였다. 새 손님이 들어오면 라면을 먹고 있는 사람들에게 유쾌한 주방장이 “앞으로 밀착!”이라고 외쳤다. 파인애플을 달라고 하면 단무지를 줬고 벽돌가루를 달라고 하면 고춧가루를 줬다. 단골들 사이에서만 통하던 유머다.

라면의 유혹

왜 김치찌개와 부대찌개는 라면 사리로 마무리해야 제격인지, 짜파게티와 짜파구리, 불닭볶음면 등 파생(派生) 라면의 사회학적 의미는 무엇인지, 라면을 과자로 먹는 심리는 무엇인지, 잔치잔치 열렸네 소고기 잔치 열렸네로 시작해 형님 먼저 아우 먼저를 거쳐 유현~진 라면으로 이어진 라면 광고의 역사적 가치는 무엇인지 심층 논의해야 할 글감이 한둘이 아니지만 더는 자판을 두드릴 수 없다. 아내가 끓이는 라면 냄새가 강렬하게 후각을 자극하기 때문이다. 어쩌면 소생의 청각, 시각, 미각이 동시에 반응하는 것인지도 모른다. 단언컨대, 라면 냄새에 저항할 수 있는 한국인은 없으리라. 한 사람도 없으리라.⊙

음식보국!

|

| 전중윤 삼양식품 회장. 사진=조선DB |

지인의 도움으로 일본 묘조(明星)식품의 오쿠이 기요스미(奧井清澄) 사장과 힘들게 약속을 잡은 후 비로소 길이 열렸다. 전 회장의 뜻을 들은 오쿠이 사장은 기술을 무료로 전수해주겠다고 했다. 그러며 미래를 위해 한국과 일본이 함께 나아가자고 응원했다. 그는 “패전 후 극도로 악화된 일본 경제를 일으키는 데 한국 특수(特需)가 큰 역할을 했다”는 말도 했다. 오쿠이 사장은 해방(解放) 전 서울에 거주하며 통신부(通信部)에서 일했던, 청년 시절을 한반도에서 보냈던 인물이다.

당시 전중윤 회장은 보험회사 사장으로 잘나갔지만 모든 걸 내던지고 처절했던 한국의 식량 사정 해결을 위해 라면 만드는 기술을 처음부터 끝까지 배우고자 했다. 그래서 묘조식품 공장 근처에 방을 얻어 한동안 견습공으로 일하며 오쿠이 사장의 도움을 받아 공장설비·제조공정·품질규격 등 라면 생산과 관련된 기술을 습득해나갔다.

연수를 마치고 귀국길에 오르던 날, 전 회장의 속은 타들어 갔다. 생산 기계는 묘조식품이 사용하던 두 대를 비교적 헐값에 들여오기로 계약했지만, 수프 제조법 등 핵심 기술이 문제였다. 묘조식품 경영진은 기업 비밀의 사외 유출을 결사반대했다. 오쿠이 사장은 귀국날 아침 인사를 하러 간 전 회장을 사장실 구석으로 따로 불렀다. 그러고 단단히 봉한 편지 한 통을 건네주며 귀엣말로 속삭였다.

“비행기가 한국 영공으로 진입할 때까지 뜯어보지 마세요. 특히 공항에선 편지의 존재를 누구에게도 말하지 말아야 합니다.”

편지는 수프 제조법, 원료의 배합 비율 등 핵심 비밀을 기록한 오쿠이 사장의 자필 메모였다. 시간과 정성을 들여 개발한 노하우를 남에게 알려주지 않는 건 모든 회사의 본능이다. 묘조식품 핵심 관계자가 혹시나 공항까지 나와 전 회장으로부터 이 편지를 탈취할까 봐 오쿠이 사장은 ‘이 봉투를 안주머니 깊숙이 넣고 한국 영공에 들어가면 뜯어보라’며 신신당부를 했던 것이다.

묘조식품 오쿠이 사장의 결단은 일본의 대한(對韓) 기술 이전 1호 사례다. 기계를 들여온 시기는 1961년. 한국산 라면이 처음 세상에 나온 때는 그로부터 2년 뒤인 1963년 9월 15일이다. 일본 인스턴트 라면 1호는 1959년에 나왔다.

‘시대의 총아’ 라면

한국 1호 라면인 삼양라면의 중량은 100g, 가격은 10원이었다. 라면은 시대의 총아(寵兒)가 되었다. 쌀농사 흉년으로 해마다 300만~600만 석이 부족했던 시대, 정부는 혼식, 분식을 장려하며 난관을 돌파했다. 각도(各道)마다 라면 공장, 빵 공장을 하나씩 세우는 정책도 시행했다. ‘쑥쑥 키가 큰다 힘이 오른다/ 혼식, 분식에 약한 몸 없다’라는 노래도 나왔다. 라면은 시대와 화합하며 판매량을 급격히 늘려나갔다. 그때 나온 구전가요가 있다. 1부터 10까지, 숫자를 부르면서 암송(暗誦)하던 민간의 라면 광고다.

“일반 여러분/ 이제부터/ 삼양라면을/ 사용하시고/ 5분간 끓이지 마시고/ 6분 동안 끓이되/ 칠칠하게 끓이지 마시고/ 팔팔하게 끓여서/ 구수하게 잡수세요/ 10원이면 됩니다.”

한국형 라면으로의 진화(進化)에는 대통령의 공(功)도 크다. 1966년 어느 날, 삼양사 사장실로 전화가 걸려왔다. 육영수(陸英修) 여사였다. 박정희(朴正熙) 대통령은 정부의 분식 장려 정책에 공헌하는 삼양라면을 치하한 뒤, 기발한 제안을 했다.

“한국 사람들은 얼큰한 국물을 좋아하니 라면에 고춧가루를 좀 넣는 것이 좋을 것 같습니다.”

‘얼큰한 라면’의 탄생

|

| 전중윤 삼양식품 명예회장(왼쪽 맨 앞)과 박근혜·박정희 대통령. 삼양식품 측에 의하면 “1970년대에 촬영된 사진으로 추정되지만 장소는 확인되지 않는다”고 한다. 사진=조선DB |

박정희 대통령의 제안은 체험에서 나온 것이다. 1966년 2월 동남아 및 자유중국 순방(2월 7~18일) 기간 중 육영수 여사는 음식이 입에 맞지 않았다. 거의 굶다시피 하며 일정을 소화했다. 게다가 준비해간 구두도 발에 맞지 않아 여러 면에서 고통이 심했다. 보좌진이 구두 한 켤레를 사서 신자고 권유하자 영부인은 이렇게 답했다.

“내가 여기서 신발을 사서 신고 다녔다고 소문이라도 나면 나라 체면이 뭐가 되겠느냐?” 몰래 한국 식당에 갈 수도 없었다. 1966년은 해외에 한국 식당이 거의 없었던 시절이다. 가고 싶어도 갈 곳이 없었을 것이다. 유학생이나 교민이 호텔 뒷문으로 심야에 중국 만두를 몰래 배달하기도 했지만, 근본적 해결책은 아니었다.

보다 못한 보좌진이 비상식량으로 준비해간 라면을 끓여 영부인에게 드렸다. 육영수 여사는 라면 한 그릇을 맛있게 비우고는 “아, 이제야 살 것 같다”라며 우아한 미소를 지었다.

심야의 라면 공양(供養) 3일째, 라면 그릇을 앞에 놓고 갑자기 육영수 여사가 어디론가 사라졌다. 수행원들은 당황했다. 3분 후, 육 여사는 박정희 대통령을 모시고 ‘라면 방’으로 건너왔다. 그날부터 귀국 때까지, 수행원들은 라면을 한 그릇이 아니라 두 그릇씩 끓였다.

‘현황 파악-개선책 수립-현장 지시-지속적인 점검’은 박 대통령의 업무 추진 방식이다. 박 대통령은 태국 호텔 방에서 며칠간 라면을 먹은 뒤 육 여사에게 “약간 매운맛이 나면 좋겠다. 고춧가루를 넣으면 어떨까”라고 말했다고 한다. 그 결과가 삼양라면 사장실로 걸려온 한 통의 전화인 것이다.

|

| 1986년 아시안게임 육상 3관왕인 임춘애는 “라면만 먹고 운동했다”고 보도되면서 ‘라면소녀’라는 별명을 얻었다. 사진=조선DB |

스포츠가 라면 판매에 획기적으로 기여한 사례가 하나 더 있다. 1988년 서울올림픽과 컵라면이다. 세계인들은 화면 속 관중석에서 자주 잡히는 동양의 낯선 음식에 호기심이 생겼다. 컵라면은 6·25의 폐허를 딛고 중진국으로 도약해 매력 수출국으로 도약하는 대한민국의 상징이었다.

컵라면이 처음부터 잘나갔던 것은 아니다. 놀랍게도, 한국형 컵라면은 무려 1972년에 처음 세상에 나왔다. 판매는 부진했다. 왜? 간단하다. 봉지라면보다 비쌌기 때문이다. 1979년 100원이던 봉지라면보다 무려 두 배가 비싼 고급라면 장수면이 처음 출시되었을 때, 정서적으로 깜짝 놀랐던 것이 우리 국민이다.

삼양은 부진한 컵라면 판매를 만회하려고 1976년 자판기까지 만들어 판촉에 나섰지만 큰 효과를 거두지는 못했다. 후발주자 농심도 1981년 사발면, 82년 육개장 사발면, 83년 조영남이 CM송을 부른 뿅뿅 컵면을 연달아 출시했지만, 획기적 성과를 내지는 못했다. 그래서 88 서울올림픽은 한국 컵라면에 날개를 달아준 행사라 불려도 손색이 없는 것이다. 올림픽 이후 컵라면은 세계 각지로 팔려나가며 휴대 음식 시장에 거대한 지각변동을 일으켰다.

아사마 산장 사건

이웃 나라 일본도 컵라면의 유행은 국가적 사건과 관련이 있다. 1972년 2월 19일부터 28일까지 일본 나가노현에서 벌어진 ‘아사마 산장 사건’이다. 청년 공산주의자인 일본 연합적군파(連合赤軍派) 멤버 다섯 명이 아사마 산장 관리인의 아내를 인질로 잡고 열흘 동안 경찰과 대치했던 사건이다.

적군파는 그 전 해부터 산악 베이스캠프에 틀어박혀 이른바 테러리스트 군사훈련을 자행하던 집단으로 교육에 따르지 않는다며 구성원 12명을 잔혹하게 살해하고 암매장했을 정도의 대책 없는 운동권 집단이었다. 총기로 무장한 그들을 진압하는 과정에서 일본 경찰 기동대원 두 명이 순직하기도 했으니, 일본 사회의 충격은 대단했다. 그만큼 사회적 이목을 모은 쉽지 않은 작전이었다. 일본 경찰의 돌파 작전은 일본 전국으로 생중계되었고 무려 89.7%라는 시청률을 기록했다.

이때 기동대원이 현장에서 먹었던 음식이 바로 컵라면이다. 비싼 가격 때문에 판매 실적이 부진하던 일본 컵라면은 생중계 직후 전국적 애호 식품으로 거듭났다.

2023년 현재, 한국 부동의 라면 판매 1위 상품은 농심의 신라면이다. 1991년부터 30년째 정상을 고수하고 있다.

매울 신(辛)자가 크게 새겨진 신라면은 관련법과의 투쟁을 거쳐 얻어낸 이름이다. 당시 식품위생법엔 ‘식품 상품명 표시는 한글로 해야 하고 외국어를 병기할 때에는 한글보다 크게 할 수 없다’라는 규정이 있었다. 커다란 매울 신(辛) 한자(漢字)는 규정 위반이었던 것이다. 농심은 비합리적인 규정이라며 반론을 제기했고 보건사회부가 이의신청을 받아들여 1988년 법 조항을 개정했다.

신라면을 ‘행(幸)라면’이라고 부르는 건 아재 개그다. 허영만 화백은 자신의 만화 한 컷에 신라면을 그리고, 간접 광고 금지 규정을 지켜 화이트로 ‘辛’자의 일부를 지워 ‘푸라면’이라 묘사하기도 했다. ‘행라면’이 있다면 ‘RtA 라면’도 있다. RtA 라면이 무엇인지 알면 신세대, 모르면 구세대다. 물론 농담이다.

영화 〈봄날은 간다〉(2001, 감독 허진호)에서 이영애가 유지태를 향해 넌지시 던진 “라면 먹고 갈래요?”는 다른 맥락의 사회적 의미를 획득하며 불멸의 대사가 되었다. 한국인 모두가 이 말이 무슨 뜻인지 안다. 세계에서 가장 은근하고 품격 있는 유혹이다.

영화감독 배창호와 안성기가 주연으로 나온 영화 〈개그맨〉(1989, 감독 이명세)에서도 라면 관련 대사가 나온다.

“라면 아시는 분이네, 라면은 역시 민짜가 맛있어요.”

계란도 파도 아무것도 넣지 않은 민짜 라면은 고수들만이 그 맛을 안다는 ‘라면의 기본’이다. 민짜 라면의 명소가 예전 명동 어딘가에 있었다. 상호(商號)는 기억나지 않는다. 작은 직사각형 형태의 좁은 가게였다. 새 손님이 들어오면 라면을 먹고 있는 사람들에게 유쾌한 주방장이 “앞으로 밀착!”이라고 외쳤다. 파인애플을 달라고 하면 단무지를 줬고 벽돌가루를 달라고 하면 고춧가루를 줬다. 단골들 사이에서만 통하던 유머다.

라면의 유혹

왜 김치찌개와 부대찌개는 라면 사리로 마무리해야 제격인지, 짜파게티와 짜파구리, 불닭볶음면 등 파생(派生) 라면의 사회학적 의미는 무엇인지, 라면을 과자로 먹는 심리는 무엇인지, 잔치잔치 열렸네 소고기 잔치 열렸네로 시작해 형님 먼저 아우 먼저를 거쳐 유현~진 라면으로 이어진 라면 광고의 역사적 가치는 무엇인지 심층 논의해야 할 글감이 한둘이 아니지만 더는 자판을 두드릴 수 없다. 아내가 끓이는 라면 냄새가 강렬하게 후각을 자극하기 때문이다. 어쩌면 소생의 청각, 시각, 미각이 동시에 반응하는 것인지도 모른다. 단언컨대, 라면 냄새에 저항할 수 있는 한국인은 없으리라. 한 사람도 없으리라.⊙