⊙ 구세군 사관학교에서 미술 갤러리로 변신

⊙ 정동은 인근에 외교 공관 많아 치외법권 지대

⊙ 건물의 숨은 보석, 신고전주의 양식 외관 속에 숨은 고딕 구조물

⊙ 백남준의 걸작 〈M200〉도 만날 수 있어

⊙ 정동은 인근에 외교 공관 많아 치외법권 지대

⊙ 건물의 숨은 보석, 신고전주의 양식 외관 속에 숨은 고딕 구조물

⊙ 백남준의 걸작 〈M200〉도 만날 수 있어

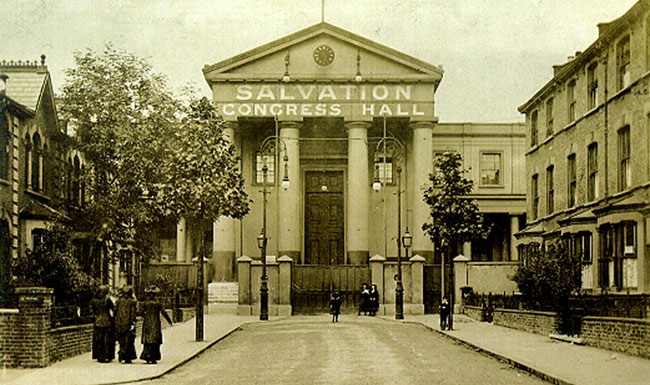

- 구세군 중앙회관(현 정동1928아트센터)의 외관.

지난 100여 년간 그다지 변하지 않은 거리가 서울에 있다면 믿을 수 있을까. 그것도 도심에 말이다. 서울 중구 정동에 있는 덕수궁길이 그곳이다. 광화문 세종대로 사거리나 시청역 쪽에서 덕수궁 담벼락을 끼고 가다 보면 만날 수 있다. 덕수궁 길을 걸어가다 보면 덕수초등학교가 있고 그 옆에 옛 구세군 중앙회관이 있다. 지금은 정동 1928아트센터가 건물의 공식 명칭이다. 옛 구세군 중앙회관(이하 중앙회관) 뒤쪽엔 주한 영국 대사관과 대한성공회 서울주교좌 성당이 자리하고 있다. 중앙회관, 주한 영국 대사관, 성공회 성당까지 모두 100여 년 전부터 같은 자리를 지키고 있는 건물들이다.

건물들의 역사를 간략히 소개하면 이렇다. 주한 영국 대사관저는 1891년 완공됐다. 1884년 영국과 조선은 정식 수교를 맺었다. 수교 직후엔 현재의 대사관저 자리에 있던 한옥을 영사관으로 사용했다. 그러다 관저 공사를 시작했다. 1890년에 착공해 1892년에 완공했다. 서울에서 지어진 네 번째 서양식 건축물로 알려져 있다. 개화기에 들어선 외국 대사관 중 유일하게 현재도 원형 그대로 사용하고 있는 외교 공관이다.

붉은 벽돌로 지어졌는데, 당시 중국과 인도에 주재했던 영국 공관들과 비슷한 양식이었다. 19세기 빅토리아 양식에 인도 건축 스타일이 가미된 스타일이었다. 고종은 영국 영사관 건물을 무척 마음에 들어 했다고 한다. 1910년 덕수궁 석조전을 지을 때 설계를 영국 건축가 J.R 하딩(J.R.Harding)에게 맡긴 것도 이 때문이었다.

십자가 모양의 성공회 성당과 정동에 자리한 구세군 사관학교

성공회(聖公會)는 16세기 영국 종교개혁으로 탄생한 기독교의 한 유파다. 1890년 영국성공회 해군 종군사제 출신인 찰스 존 코프(고요한) 주교와 사제 5명이 조선 땅을 밟으면서 대한성공회의 역사가 시작됐다.

대한성공회 서울주교좌 성당은 1911년 영국의 건축가 아서 딕슨이 설계했다. 로마네스크 양식이다. 1922년 짓기 시작해 1926년 부분만 완공됐다. 건축비용이 부족해서였다. 미완성 상태로 70여 년간 대한성공회 주교좌 성당(대성당)으로 역할을 했다. 1993년 없어진 줄 알았던 아서 딕슨의 성당 설계도가 영국의 한 도서관에서 발견됐다. 성공회는 1994년 성당 증축 공사를 시작했다. 1996년 현재의 모습, 즉 십자가를 땅에 눕혀둔 모양으로 최종 완공됐다.

구세군 중앙회관은 주한 영국 대사관저, 성공회 대성당이 자리를 잡은 이후인 1928년 정동에 들어섰다. 처음 지어졌을 때는 회관이 아닌 ‘사관학교’였다. 사관학교라는 명칭을 이해하기 위해선 구세군이 어떤 교파인지 아는 게 도움이 된다. 구세군(救世軍·The Salvation Army)은 1865년 영국 런던에서 윌리엄 부스(William Booth)와 캐서린 부스(Catherine Booth) 부부가 창설했다. 윌리엄 부스는 원래 감리교회의 목사였다. 사역을 하던 중 기존 교회가 빈민(貧民) 구제에 충실하지 않은 점에 실망해 자선 활동에 역점을 둔 구세군을 세웠다. ‘Heart to God, Hand to Man(마음은 하나님께 손길은 이웃에게)’이 슬로건이다.

군(軍)이라는 명칭에서 알 수 있듯 군대의 조직을 갖추고 활동하는 것이 특징이다. 어려운 처지에 놓인 이들을 좀 더 효율적으로 돕기 위해 군 조직의 구조를 차용했다. 물론 군사 훈련을 한다거나 하는 건 아니다.

사관(士官)이라 불리는 구세군 성직자들은 군복처럼 생긴 제복을 입는다. 연말 거리에서 빨간색 자선냄비와 마주친 적이 있을 것이다. 그 옆에서 제복을 입고 종을 치는 이들을 한 번쯤 본 적이 있을 터다. 사관은 개신교의 목사에 해당한다.

구세군에서는 교회를 영문(營門)이라 부른다. 아현영문, 서대문영문 같은 식이다. 구세군이 상륙했을 당시인 구한말의 군사 용어를 지금까지 사용한다. 세례는 ‘병사입대’라고 한다. 이건 좀 다른 얘기지만 구세군 사관은 같은 구세군 사관과 결혼한다. 창설자인 부스 부부가 시작한 ‘부부 사역’을 원칙으로 삼는다. 권고가 아닌 의무 사항이다. 물론 결혼을 안 해도 상관없다. 여성 성직자의 사역을 일찌감치 인정해서인지, 양성평등을 구현해왔다. 1934년에 이미 여성 대장(大將·General)이 탄생했다. 대장은 전 세계 구세군을 대표하는 자리다. 참고로 불교 진각종(眞覺宗)도 부부가 함께 교역(敎役)을 한다.

치외법권 지대였던 정동

구세군이 조선에 상륙한 건 1908년이다. 그해 로버트 호가드(한국명 허가두) 정령(사관의 상위 계급 중 하나)과 그의 부인 애니 존스(Annie Johns) 사관이 한국에 파견됐다. 구세군은 조선에서도 역시 빈민 구제 등 자선사업에 힘을 쏟았다. 1928년 자선냄비 모금을 시작했다.

1926년 구세군 2대 대장인 브람웰 부스(Bramwell Booth·윌리엄 부스의 아들)가 조선을 방문했다. 그의 일흔 살 생일을 기념해 모은 의연금으로 정동에 사관학교를 짓기 시작했다. 1926년에 설계, 1927년에 착공하고 1928년에 완공했다. 건축비는 7만원. 현재 가치로는 얼마일까. 1930년대를 기준으로 경성(서울)의 집 한 채가 대략 1000원이었다고 하니 엄청난 금액이다.

구세군은 사관학교, 지금의 중앙회관을 왜 정동에 지었을까. 원래 그곳은 경운궁(덕수궁) 선원전이 있던 궁궐지였다. 고종 황제가 1919년 승하(昇遐)한 이후 경운궁 선원전 영역은 제 모습을 잃어버렸다. 대지는 ‘창덕궁 이왕직(李王職)’의 소유였다. 이왕직은 일제가 대한제국 황실을 이왕(李王)으로 격하하며 만든 기관이다. 대한제국 황실 사람들과 황실 재산을 관리하던 일본 궁내성 산하 기관이다. 1915년 대정친목회로 소유권이 넘어갔다. 이왕직 소유의 정동 1-23번지와 대정친목회 소유의 봉래동 4정목 237번지를 교환하는 거래였다. 1927년 구세군이 매입했다.

구세군 본영은 신문로에 있었다. 정동 땅을 매입한 이유는 뭘까. 당시 정동 일대는 치외법권 지대였다. 영국, 미국, 러시아의 공관들이 들어서 있었다. 특히 정동 1-23번지는 성공회 대성당, 영국 대사관과 삼각형 모양을 이루며 서로 붙어 있다. 그 일대가 일종의 영국인 마을이었던 셈이다.

지난 2019년엔 국내 대기업이 외교 공관의 치외법권을 이용해 행사를 열기도 했다. LG전자가 수제맥주 제조기를 출시하면서 주한 영국 대사관에서 미디어 대상 시음회를 열었다. 주류 판매 면허 없이는 맥주 판매를 위한 시음회를 진행할 수 없다고 규정한 주세법을 우회하기 위해서였다.

신고전주의 양식

중앙회관은 건립 당시부터 구세군의 신학교인 사관학교 건물로 이용됐다. 1959년 증축 후 건물에 구세군 대한본영 일부가 입주하면서 구세군 중앙회관이라는 이름으로도 불리기 시작했다. 구세군 사관학교는 과천 캠퍼스를 신축해 1985년 이전했다. 현재 학교의 명칭은 구세군사관대학원대학교다.

중앙회관에는 IMF 사태 당시 실직자들의 쉼터도 있었다. 1998년에 있었던 ‘구세군 오뚝이 쉼터’다. 실직자들이 재취업을 준비할 수 있는 공간이었다. 2002년엔 서울시 유형기념물 제20호로 지정됐다.

중앙회관은 준공 당시 경성의 주요 서양식 건물로 손꼽혔다. 복잡한 장식이 없는 단순한 벽돌조 외관이 단정하고 당당한 인상을 준다. 2층 건물인데, 가운데에 중앙 현관이 있고 좌우 양쪽에 대칭으로 각각 현관이 자리하고 있다.

영국 런던에 있는 클랩튼 콘그레스홀(Clapton Congress Hall)을 축소해놓은 모양이다. 클랩튼 콘그레스홀은 런던에서 역시 구세군 사관학교로 쓰인 건물이다.

사관학교이면서 종교 건물이다 보니 건물에도 이념이 스며 있다. 전체적으로는 청교도적 분위기의 신고전주의 양식이다. 위에서 보면 알파벳 ‘E’ 모양이다. 지금은 증축으로 형태가 조금 바뀌었지만 1939년 당시의 건물 청사진을 보면 ‘E’ 형태가 보인다. 구세군사관대학원대학교의 장영주 사관은 ‘E’가 ‘에반젤리즘(evangelism·전도)’을 뜻하는 것으로 추정했다.

갤러리로 바뀌어

외관에서 가장 눈에 띄는 건 포르티코(Portico)다. 포르티코는 주랑(柱廊) 형태로 된 현관을 뜻한다. 그리스 파르테논 신전을 생각하면 된다. 고대 그리스 건축에서 시작됐다. 중앙 현관을 통해 건물 안으로 들어가려면 4개의 기둥이 있는 포르티코를 통과해야 한다. 신고전주의 양식의 특징 중 하나다.

최두남 서울대 건축학과 명예교수는 포르티코를 서양 복식의 턱시도와 비교했다.

“턱시도를 입는 것만으로도 예식에 참여하는 느낌을 낼 수 있듯 건물에 포르티코를 배치하는 것만으로도 엄숙하고 종교적인 느낌을 낼 수 있다.”

쓸데없이 왜 기둥을 세웠을까 의문을 품을 수 있지만 어떻게 보면 경제적인 양식이다. 현관에 포르티코를 배치하면 건물의 다른 부분에 별도의 장식을 배치하지 않아도 된다.

덕수궁 길을 자주 찾는 이라면 지난해 말부터 중앙회관 건물의 분위기가 뭔가 바뀌었다는 걸 알 수 있을 터다. 현재 회관에는 갤러리가 입주해 있다. 지난해 9월 재개관한 두손갤러리다. 재개관전 〈다정한 자매들〉(이수경 작가 개인전)을 시작으로 〈A Narrative of Korean Art: 한국미술의 서사〉 〈Watching Buddha : Look Inside〉(정우원 작가 개인전) 등 여러 전시를 열었다.

전시를 보러 여러 번 갤러리를 찾았다. 특히 〈한국미술의 서사〉 전시는 회관 건물과 잘 어울렸다. 달 항아리부터 현대작가까지 한민족의 정신이 걸어온 길이 100여 년간 서울의 영욕을 지켜본 건물 내에 펼쳐져 있었다.

1세대 화랑의 귀환

김양수(73) 두손갤러리 대표는 한국의 1세대 갤러리스트다. 1969년 서울대 서양화과에 다니며 고미술상을 시작했다. 1970년대부터 현대미술 전시를 기획했다. 1984년에 서울 동숭동에 두손갤러리를 열었다.

중앙회관이 서양의 근대 건축을 조선 사회에 들여왔듯 두손은 1세대 화랑으로 외국의 최신 현대미술을 한국 화단에 소개했다.

1989년 당대 최고의 갤러리스트였던 레오 카스텔리(Leo Castelli· 1907~1999년)의 기획으로 〈5 Great American Artist(위대한 미국 작가 5인)〉 전시를 열었다. 로이 리히텐슈타인, 로버트 라우션버그, 앤디 워홀, 제임스 로젠퀴스트, 프랭크 스텔라 등 그야말로 ‘전설’이 된 예술가들을 한국에 소개했는데, 그때는 반응이 대단치 않았다고 한다. 국내에서는 작품 판매가 저조했다고 회고했다. 아트페어 프리즈 서울에서 몇십억원짜리 그림이 완판 되는 요즘은 그야말로 격세지감이다.

한국 근현대 미술의 거장들을 세계에 알리는 역할도 했다. 김환기, 이중섭, 박수근, 백남준의 작품 세계를 알리고, 오늘날 한국 미술의 거장이 된 박서보, 정창섭, 곽인식, 심문섭, 전광영, 이수경 등의 작가들을 후원했다.

김 대표는 가구, 건축업에까지 사업을 넓혔다. 그 끝은 사업부도, 결국 도미(渡美)했다.

“가진 돈을 다 털어서 뉴욕행 비행기 표를 사서 떠났지요.”

뉴욕에서 그는 기적처럼 다시 일어났다. 화랑을 하며 갈고닦은 선구안의 힘을 빌렸다. 사실 중앙회관 건물 얘기와는 크게 관련은 없지만 상당히 재미있는 얘기라 그의 뉴욕 일화를 소개하면 이렇다.

고물 의자로 부활

뉴욕에 빈손으로 정착한 김 대표는 오카다 겐조(일본계 미국 화가)의 작품을 구해 일본 지인의 도움으로 판매한다. 그 돈을 종잣돈으로 에스프레소 바를 열었다. 그 당시만 해도 변두리 동네였던 소호에 200평짜리 공간을 구했다. 그의 본업이었던 갤러리 공간도 한쪽에 함께 꾸미고 싶었다. 월세 두세 달 치인 보증금은 해결했는데, 문제는 내부를 꾸밀 가구였다.

“대리석을 산 다음 차이나타운에서 쇠다리를 사서 붙여 테이블을 만들었어요. 의자는 전에 투자해놓은 한국 회사에서 보내주기로 했어요. 언제 오나 기다리고 있는데, 회사가 자본 잠식이 됐다며 5만 달러를 보내달라는 겁니다. 어떡할까 하다 트럭을 가지고 허먼 밀러(Herman Miller) 의자 공장 부근에 있는 고물상에 갔어요. 부서진 건 고쳐달라고 하면서 개당 20달러쯤에 임스 체어와 조지 넬슨 의자를 합쳐서 100여 개를 샀어요.”

허먼 밀러는 명품 의자 브랜드다. 허먼 밀러에서 만드는 임스 체어와 조지 넬슨 의자는 단순하고 경쾌한 디자인에 노랑, 빨강, 초록 등 원색이 특징이다.

쇠다리를 붙여 만든 대리석 테이블에 고물상에서 사 온 알록달록 총천연색 의자들을 들여놓고 에스프레소 바 ‘언리미티드(Unlimited)’를 열었다. 많이 팔려야 하루 매상 300달러. 그러던 게 하루아침에 사정이 달라졌다. 《뉴욕타임스》 주말 판에 소호에서 가봐야 할 곳으로 소개됐다. 하루 6000달러로 매상이 뛰었다.

“아침이면 오프라 윈프리 팀이 와서 회의를 하고, 구석에선 영화감독 우디 앨런이 꾸벅꾸벅 졸고 있었어요. 그 옆에선 순이가 왔다 갔다 하고요. 클린턴 대통령이 오기도 했어요. 스스로 주문하고 자리가 없어 서서 커피를 마시고 나갔어요.”

문화재 건물에 갤러리 열어

김 대표는 뉴욕에서 백남준과 깊은 인연을 맺게 된다. 백남준이 일반인을 모델로 작품을 만든 건 딱 한 번인데, 바로 〈Mr. Kim〉이다. 그 미스터 김이 바로 김 대표다. 김 대표는 그 작품을 뉴욕 브루클린 뮤지엄(Brooklyn Museum)에 기증했다.

12년간의 뉴욕 생활을 정리하고 그는 서울로 돌아왔다. 한국 문화가 세계 중심으로 다가간 이 시점에, 예술의 본질이 무엇인지 고국에서 되짚어보고 싶었다. 중앙회관에 갤러리를 열기 위해 3년을 기다렸단다.

“이 건물이 5년 후면 완공 100주년을 맞아요. 문화재라서 건물에 일절 손을 댈 수 없어요. 가벽만 겨우 설치했지요. 100년 전 한국에 근대를 전해준 이 건물처럼 한국 문화의 또 다른 개화기를 이끌고 지켜보자 생각했어요.”

대화를 나누다 보니 천장에서 삐걱대는 소리가 들렸다. 2층에서 누군가 걸으면 바닥이 삐걱거린다. 박서보 작가는 이 소리를 두고 인스타그램에 이렇게 표현했다. ‘위층에서 삐그덕삐그덕 나무 복도를 걷는 소리가 난다. 유서 깊은 공간이 무척 아름다운 갤러리다.’

2층으로 올라갔다. 사실 중앙회관의 백미(白眉)는 2층에 숨겨져 있다. 바로 강당이다. 강당에 서서 위를 올려다보면 아름다운 트러스가 보인다. 화려하진 않지만 기품 있는 곡선이 보인다. 트러스는 천장 부분의 하중을 지지하는 삼각형 형태의 구조물이다. 트러스 중에서도 삼각형의 밑변이 없는 해머빔 트러스(Hammer Beam Truss)다.

사실 이 구조물은 건축 당시엔 없었다. 1959년 증축 이후 설치됐다. 눈길을 끄는 건 트러스가 화려한 고딕 양식이라는 점이다. 고딕 양식의 성당이라면, 프랑스의 노트르담 대성당, 독일의 쾰른 성당을 떠올리면 된다.

성공회에서 갈라져 나온 감리교는 엄격한 규율을 강조했다. 구세군은 감리교에 뿌리를 뒀다. 교회 건축을 위해 화려한 고딕 양식을 버리고 장엄하고 엄숙한 신고전주의를 택한 이유다. 그런 건물 내부에 고딕 양식의 구조물이 더해졌다. 외관의 철학과 내부의 풍경이 엇갈리는 셈이다.

정확한 기록은 남아 있지 않지만 1959년 증축은 한국 회사에 의해 이뤄졌다. 서양에서 들여온 근대라는 큰 틀 위에 한국식 증축이 이뤄진 광경이, 어쩐지 한국의 발전상과 오버랩된다. 이게 어쩌면 한국이 급속 성장을 달성한 비결이 아닐까.

백남준 〈M200〉

2층 강당에 숨어 있는 또 하나의 보물은 바로 백남준의 작품 〈M200〉이다. 〈M200〉은 모차르트 사망 200주년을 맞아 1991년 제작됐다. 86개의 TV모니터를 보고 있으면, 모차르트를 모티브로 한 영화 속 장면과 존 케이지, 머스 커닝햄, 요제프 보이스 등 백남준이 교류했던 예술계 거장들이 등장한다. 〈M200〉이 마치 그 공간을 위해 제작한 것처럼 잘 어울린다. 그 공간만큼은 오롯이 백남준을 기리는 백남준 예배당이다.

김 대표에게 돌아봤을 때 가장 아쉬운 작가가 있는지 물었다. ‘역시 백남준’이라는 답이 돌아왔다.

“한국인은 자기 비하를 하는 경향이 있어요. 걸출한 작가가 한 명 탄생해야 그 나라의 문화가 클 수 있다고 생각합니다. 우리에겐 백남준이 있어요. 백남준은 거장입니다. 작품 가격이 비싸서가 아니에요. 그는 패러다임을 만들었습니다. 중국은 중화사상을 내세우며 작품 가격을 올려놨지만 딱히 내세울 세계적인 현대미술 작가가 없어요. 그러니 공자를 찾으며 과거로 회귀하지요.”

백남준을 좋아하는 이들 사이에선 ‘백남준이 일본인이었다면 사후 위상이 지금 같진 않았을 것’이라는 말이 나온다. 전국 공공기관 건물에서 이따금 마주치는 백남준의 작품은 거의 꺼져 있거나 일부가 고장 난 채로 방치되어 있다. 백남준을 기리기 위해 만들었다는 백남준아트센터는 과거 절전을 한다며 2층 전시장 전원을 내리기도 했다. 정말 심각한 문제는 백남준이라는 이름이 서서히 잊히고 있다는 점이다. 심은록 미술평론가의 말이다.

“한국에서 백남준 같은 작가를 다시 만나려면 몇 세기를 기다려야 할지도 모릅니다. 전 세계 미술계에서 백남준이 위대한 사람이라는 걸 다 알아요. 백남준 1주기 전시를 프랑스 퐁피두센터에서 나서서 열었어요. 그런데 고국인 한국에서 밀어주지 않으니 점점 잊히는 거죠. 너무나 훌륭한 작가니까 그나마 지금까지 명성이 살아남은 겁니다.”

무라카미 다카시 키운 일본

자꾸 일본 얘기를 하는 것 같지만, 일본은 무라카미 다카시를 전략적으로 세계적 작가 반열에 올려놨다. 무라카미 다카시를 필두로 한 그룹의 일본 미술가들이 함께 뭉쳐 세계 미술계를 공략하고 있다. 일본은 패션 디자이너들도 이런 식으로 세계 패션계 최정상 그룹으로 진입시켰다. 한 명이 나가는 게 아니라 여러 명이 함께 프레타 포르테로 간다. 해외에서 활동하는 디자이너가 부도를 맞으면 정부에서 돈을 대주기도 했다.

심 평론가는 무엇보다 제대로 된 백남준 전시를 여는 게 중요하다고 말했다.

“국제적인 좋은 전시를 여는 게 중요해요. 뉴욕 모마(Museum of Modern Art·MOMA) 같은 곳에서 제대로 전시하되, 세계적인 미술평론가들을 모아서 글을 쓰게 하는 겁니다. 음악, 컴퓨터공학이나 IT 등 다양한 분야의 학자들이 모여서 콘퍼런스를 하며 백남준을 논할 수도 있겠지요.”

관람객들 중 20대들이 눈에 띈다. 갤러리마다 2030들이 정말 눈에 많이 띈다. 언젠가부터 일반화된 현상이다. ‘라떼는’ 남자 대학생 셋이 모이면 당구장이나 PC방이었는데 요즘은 갤러리에서 남대생 서너 명이 모여 진지하게 그림을 감상하는 광경을 흔히 마주친다. 흥미로운 풍경이다. 이런 조류가 10년쯤 후, 그러니까 백남준 탄생 100주년이 되는 2032년엔 어떤 모습으로 변해 있을까.

중앙회관 건물을 나섰다. 공간에도 운명이 있을까. 조선의 근대화를 지켜보던 공간이 지금은 한국 미술의 도약과 백남준의 작품을 지키는 공간이 되었다.⊙

건물들의 역사를 간략히 소개하면 이렇다. 주한 영국 대사관저는 1891년 완공됐다. 1884년 영국과 조선은 정식 수교를 맺었다. 수교 직후엔 현재의 대사관저 자리에 있던 한옥을 영사관으로 사용했다. 그러다 관저 공사를 시작했다. 1890년에 착공해 1892년에 완공했다. 서울에서 지어진 네 번째 서양식 건축물로 알려져 있다. 개화기에 들어선 외국 대사관 중 유일하게 현재도 원형 그대로 사용하고 있는 외교 공관이다.

붉은 벽돌로 지어졌는데, 당시 중국과 인도에 주재했던 영국 공관들과 비슷한 양식이었다. 19세기 빅토리아 양식에 인도 건축 스타일이 가미된 스타일이었다. 고종은 영국 영사관 건물을 무척 마음에 들어 했다고 한다. 1910년 덕수궁 석조전을 지을 때 설계를 영국 건축가 J.R 하딩(J.R.Harding)에게 맡긴 것도 이 때문이었다.

십자가 모양의 성공회 성당과 정동에 자리한 구세군 사관학교

|

| 구세군 사관학교였던 시절의 모습. 사진=구세군 대한본영 |

대한성공회 서울주교좌 성당은 1911년 영국의 건축가 아서 딕슨이 설계했다. 로마네스크 양식이다. 1922년 짓기 시작해 1926년 부분만 완공됐다. 건축비용이 부족해서였다. 미완성 상태로 70여 년간 대한성공회 주교좌 성당(대성당)으로 역할을 했다. 1993년 없어진 줄 알았던 아서 딕슨의 성당 설계도가 영국의 한 도서관에서 발견됐다. 성공회는 1994년 성당 증축 공사를 시작했다. 1996년 현재의 모습, 즉 십자가를 땅에 눕혀둔 모양으로 최종 완공됐다.

구세군 중앙회관은 주한 영국 대사관저, 성공회 대성당이 자리를 잡은 이후인 1928년 정동에 들어섰다. 처음 지어졌을 때는 회관이 아닌 ‘사관학교’였다. 사관학교라는 명칭을 이해하기 위해선 구세군이 어떤 교파인지 아는 게 도움이 된다. 구세군(救世軍·The Salvation Army)은 1865년 영국 런던에서 윌리엄 부스(William Booth)와 캐서린 부스(Catherine Booth) 부부가 창설했다. 윌리엄 부스는 원래 감리교회의 목사였다. 사역을 하던 중 기존 교회가 빈민(貧民) 구제에 충실하지 않은 점에 실망해 자선 활동에 역점을 둔 구세군을 세웠다. ‘Heart to God, Hand to Man(마음은 하나님께 손길은 이웃에게)’이 슬로건이다.

군(軍)이라는 명칭에서 알 수 있듯 군대의 조직을 갖추고 활동하는 것이 특징이다. 어려운 처지에 놓인 이들을 좀 더 효율적으로 돕기 위해 군 조직의 구조를 차용했다. 물론 군사 훈련을 한다거나 하는 건 아니다.

사관(士官)이라 불리는 구세군 성직자들은 군복처럼 생긴 제복을 입는다. 연말 거리에서 빨간색 자선냄비와 마주친 적이 있을 것이다. 그 옆에서 제복을 입고 종을 치는 이들을 한 번쯤 본 적이 있을 터다. 사관은 개신교의 목사에 해당한다.

구세군에서는 교회를 영문(營門)이라 부른다. 아현영문, 서대문영문 같은 식이다. 구세군이 상륙했을 당시인 구한말의 군사 용어를 지금까지 사용한다. 세례는 ‘병사입대’라고 한다. 이건 좀 다른 얘기지만 구세군 사관은 같은 구세군 사관과 결혼한다. 창설자인 부스 부부가 시작한 ‘부부 사역’을 원칙으로 삼는다. 권고가 아닌 의무 사항이다. 물론 결혼을 안 해도 상관없다. 여성 성직자의 사역을 일찌감치 인정해서인지, 양성평등을 구현해왔다. 1934년에 이미 여성 대장(大將·General)이 탄생했다. 대장은 전 세계 구세군을 대표하는 자리다. 참고로 불교 진각종(眞覺宗)도 부부가 함께 교역(敎役)을 한다.

치외법권 지대였던 정동

|

| 중앙 현관에 들어서면 건물의 설립 취지를 알려주는 기념석을 볼 수 있다. |

1926년 구세군 2대 대장인 브람웰 부스(Bramwell Booth·윌리엄 부스의 아들)가 조선을 방문했다. 그의 일흔 살 생일을 기념해 모은 의연금으로 정동에 사관학교를 짓기 시작했다. 1926년에 설계, 1927년에 착공하고 1928년에 완공했다. 건축비는 7만원. 현재 가치로는 얼마일까. 1930년대를 기준으로 경성(서울)의 집 한 채가 대략 1000원이었다고 하니 엄청난 금액이다.

구세군은 사관학교, 지금의 중앙회관을 왜 정동에 지었을까. 원래 그곳은 경운궁(덕수궁) 선원전이 있던 궁궐지였다. 고종 황제가 1919년 승하(昇遐)한 이후 경운궁 선원전 영역은 제 모습을 잃어버렸다. 대지는 ‘창덕궁 이왕직(李王職)’의 소유였다. 이왕직은 일제가 대한제국 황실을 이왕(李王)으로 격하하며 만든 기관이다. 대한제국 황실 사람들과 황실 재산을 관리하던 일본 궁내성 산하 기관이다. 1915년 대정친목회로 소유권이 넘어갔다. 이왕직 소유의 정동 1-23번지와 대정친목회 소유의 봉래동 4정목 237번지를 교환하는 거래였다. 1927년 구세군이 매입했다.

구세군 본영은 신문로에 있었다. 정동 땅을 매입한 이유는 뭘까. 당시 정동 일대는 치외법권 지대였다. 영국, 미국, 러시아의 공관들이 들어서 있었다. 특히 정동 1-23번지는 성공회 대성당, 영국 대사관과 삼각형 모양을 이루며 서로 붙어 있다. 그 일대가 일종의 영국인 마을이었던 셈이다.

지난 2019년엔 국내 대기업이 외교 공관의 치외법권을 이용해 행사를 열기도 했다. LG전자가 수제맥주 제조기를 출시하면서 주한 영국 대사관에서 미디어 대상 시음회를 열었다. 주류 판매 면허 없이는 맥주 판매를 위한 시음회를 진행할 수 없다고 규정한 주세법을 우회하기 위해서였다.

신고전주의 양식

|

| 구세군 중앙회관 건물 디자인의 원형인 영국 클랩튼 홀. 사진=구세군 국제헤리티지 센터 |

중앙회관에는 IMF 사태 당시 실직자들의 쉼터도 있었다. 1998년에 있었던 ‘구세군 오뚝이 쉼터’다. 실직자들이 재취업을 준비할 수 있는 공간이었다. 2002년엔 서울시 유형기념물 제20호로 지정됐다.

중앙회관은 준공 당시 경성의 주요 서양식 건물로 손꼽혔다. 복잡한 장식이 없는 단순한 벽돌조 외관이 단정하고 당당한 인상을 준다. 2층 건물인데, 가운데에 중앙 현관이 있고 좌우 양쪽에 대칭으로 각각 현관이 자리하고 있다.

영국 런던에 있는 클랩튼 콘그레스홀(Clapton Congress Hall)을 축소해놓은 모양이다. 클랩튼 콘그레스홀은 런던에서 역시 구세군 사관학교로 쓰인 건물이다.

사관학교이면서 종교 건물이다 보니 건물에도 이념이 스며 있다. 전체적으로는 청교도적 분위기의 신고전주의 양식이다. 위에서 보면 알파벳 ‘E’ 모양이다. 지금은 증축으로 형태가 조금 바뀌었지만 1939년 당시의 건물 청사진을 보면 ‘E’ 형태가 보인다. 구세군사관대학원대학교의 장영주 사관은 ‘E’가 ‘에반젤리즘(evangelism·전도)’을 뜻하는 것으로 추정했다.

외관에서 가장 눈에 띄는 건 포르티코(Portico)다. 포르티코는 주랑(柱廊) 형태로 된 현관을 뜻한다. 그리스 파르테논 신전을 생각하면 된다. 고대 그리스 건축에서 시작됐다. 중앙 현관을 통해 건물 안으로 들어가려면 4개의 기둥이 있는 포르티코를 통과해야 한다. 신고전주의 양식의 특징 중 하나다.

최두남 서울대 건축학과 명예교수는 포르티코를 서양 복식의 턱시도와 비교했다.

“턱시도를 입는 것만으로도 예식에 참여하는 느낌을 낼 수 있듯 건물에 포르티코를 배치하는 것만으로도 엄숙하고 종교적인 느낌을 낼 수 있다.”

쓸데없이 왜 기둥을 세웠을까 의문을 품을 수 있지만 어떻게 보면 경제적인 양식이다. 현관에 포르티코를 배치하면 건물의 다른 부분에 별도의 장식을 배치하지 않아도 된다.

덕수궁 길을 자주 찾는 이라면 지난해 말부터 중앙회관 건물의 분위기가 뭔가 바뀌었다는 걸 알 수 있을 터다. 현재 회관에는 갤러리가 입주해 있다. 지난해 9월 재개관한 두손갤러리다. 재개관전 〈다정한 자매들〉(이수경 작가 개인전)을 시작으로 〈A Narrative of Korean Art: 한국미술의 서사〉 〈Watching Buddha : Look Inside〉(정우원 작가 개인전) 등 여러 전시를 열었다.

전시를 보러 여러 번 갤러리를 찾았다. 특히 〈한국미술의 서사〉 전시는 회관 건물과 잘 어울렸다. 달 항아리부터 현대작가까지 한민족의 정신이 걸어온 길이 100여 년간 서울의 영욕을 지켜본 건물 내에 펼쳐져 있었다.

1세대 화랑의 귀환

김양수(73) 두손갤러리 대표는 한국의 1세대 갤러리스트다. 1969년 서울대 서양화과에 다니며 고미술상을 시작했다. 1970년대부터 현대미술 전시를 기획했다. 1984년에 서울 동숭동에 두손갤러리를 열었다.

중앙회관이 서양의 근대 건축을 조선 사회에 들여왔듯 두손은 1세대 화랑으로 외국의 최신 현대미술을 한국 화단에 소개했다.

1989년 당대 최고의 갤러리스트였던 레오 카스텔리(Leo Castelli· 1907~1999년)의 기획으로 〈5 Great American Artist(위대한 미국 작가 5인)〉 전시를 열었다. 로이 리히텐슈타인, 로버트 라우션버그, 앤디 워홀, 제임스 로젠퀴스트, 프랭크 스텔라 등 그야말로 ‘전설’이 된 예술가들을 한국에 소개했는데, 그때는 반응이 대단치 않았다고 한다. 국내에서는 작품 판매가 저조했다고 회고했다. 아트페어 프리즈 서울에서 몇십억원짜리 그림이 완판 되는 요즘은 그야말로 격세지감이다.

한국 근현대 미술의 거장들을 세계에 알리는 역할도 했다. 김환기, 이중섭, 박수근, 백남준의 작품 세계를 알리고, 오늘날 한국 미술의 거장이 된 박서보, 정창섭, 곽인식, 심문섭, 전광영, 이수경 등의 작가들을 후원했다.

김 대표는 가구, 건축업에까지 사업을 넓혔다. 그 끝은 사업부도, 결국 도미(渡美)했다.

“가진 돈을 다 털어서 뉴욕행 비행기 표를 사서 떠났지요.”

뉴욕에서 그는 기적처럼 다시 일어났다. 화랑을 하며 갈고닦은 선구안의 힘을 빌렸다. 사실 중앙회관 건물 얘기와는 크게 관련은 없지만 상당히 재미있는 얘기라 그의 뉴욕 일화를 소개하면 이렇다.

뉴욕에 빈손으로 정착한 김 대표는 오카다 겐조(일본계 미국 화가)의 작품을 구해 일본 지인의 도움으로 판매한다. 그 돈을 종잣돈으로 에스프레소 바를 열었다. 그 당시만 해도 변두리 동네였던 소호에 200평짜리 공간을 구했다. 그의 본업이었던 갤러리 공간도 한쪽에 함께 꾸미고 싶었다. 월세 두세 달 치인 보증금은 해결했는데, 문제는 내부를 꾸밀 가구였다.

“대리석을 산 다음 차이나타운에서 쇠다리를 사서 붙여 테이블을 만들었어요. 의자는 전에 투자해놓은 한국 회사에서 보내주기로 했어요. 언제 오나 기다리고 있는데, 회사가 자본 잠식이 됐다며 5만 달러를 보내달라는 겁니다. 어떡할까 하다 트럭을 가지고 허먼 밀러(Herman Miller) 의자 공장 부근에 있는 고물상에 갔어요. 부서진 건 고쳐달라고 하면서 개당 20달러쯤에 임스 체어와 조지 넬슨 의자를 합쳐서 100여 개를 샀어요.”

허먼 밀러는 명품 의자 브랜드다. 허먼 밀러에서 만드는 임스 체어와 조지 넬슨 의자는 단순하고 경쾌한 디자인에 노랑, 빨강, 초록 등 원색이 특징이다.

쇠다리를 붙여 만든 대리석 테이블에 고물상에서 사 온 알록달록 총천연색 의자들을 들여놓고 에스프레소 바 ‘언리미티드(Unlimited)’를 열었다. 많이 팔려야 하루 매상 300달러. 그러던 게 하루아침에 사정이 달라졌다. 《뉴욕타임스》 주말 판에 소호에서 가봐야 할 곳으로 소개됐다. 하루 6000달러로 매상이 뛰었다.

“아침이면 오프라 윈프리 팀이 와서 회의를 하고, 구석에선 영화감독 우디 앨런이 꾸벅꾸벅 졸고 있었어요. 그 옆에선 순이가 왔다 갔다 하고요. 클린턴 대통령이 오기도 했어요. 스스로 주문하고 자리가 없어 서서 커피를 마시고 나갔어요.”

문화재 건물에 갤러리 열어

|

| 백남준이 김양수 대표를 모델 삼아 만든 작품 〈Mr. Kim〉. 브루클린 뮤지엄에 기증되었다. 사진=두손갤러리 |

12년간의 뉴욕 생활을 정리하고 그는 서울로 돌아왔다. 한국 문화가 세계 중심으로 다가간 이 시점에, 예술의 본질이 무엇인지 고국에서 되짚어보고 싶었다. 중앙회관에 갤러리를 열기 위해 3년을 기다렸단다.

“이 건물이 5년 후면 완공 100주년을 맞아요. 문화재라서 건물에 일절 손을 댈 수 없어요. 가벽만 겨우 설치했지요. 100년 전 한국에 근대를 전해준 이 건물처럼 한국 문화의 또 다른 개화기를 이끌고 지켜보자 생각했어요.”

대화를 나누다 보니 천장에서 삐걱대는 소리가 들렸다. 2층에서 누군가 걸으면 바닥이 삐걱거린다. 박서보 작가는 이 소리를 두고 인스타그램에 이렇게 표현했다. ‘위층에서 삐그덕삐그덕 나무 복도를 걷는 소리가 난다. 유서 깊은 공간이 무척 아름다운 갤러리다.’

2층으로 올라갔다. 사실 중앙회관의 백미(白眉)는 2층에 숨겨져 있다. 바로 강당이다. 강당에 서서 위를 올려다보면 아름다운 트러스가 보인다. 화려하진 않지만 기품 있는 곡선이 보인다. 트러스는 천장 부분의 하중을 지지하는 삼각형 형태의 구조물이다. 트러스 중에서도 삼각형의 밑변이 없는 해머빔 트러스(Hammer Beam Truss)다.

사실 이 구조물은 건축 당시엔 없었다. 1959년 증축 이후 설치됐다. 눈길을 끄는 건 트러스가 화려한 고딕 양식이라는 점이다. 고딕 양식의 성당이라면, 프랑스의 노트르담 대성당, 독일의 쾰른 성당을 떠올리면 된다.

성공회에서 갈라져 나온 감리교는 엄격한 규율을 강조했다. 구세군은 감리교에 뿌리를 뒀다. 교회 건축을 위해 화려한 고딕 양식을 버리고 장엄하고 엄숙한 신고전주의를 택한 이유다. 그런 건물 내부에 고딕 양식의 구조물이 더해졌다. 외관의 철학과 내부의 풍경이 엇갈리는 셈이다.

정확한 기록은 남아 있지 않지만 1959년 증축은 한국 회사에 의해 이뤄졌다. 서양에서 들여온 근대라는 큰 틀 위에 한국식 증축이 이뤄진 광경이, 어쩐지 한국의 발전상과 오버랩된다. 이게 어쩌면 한국이 급속 성장을 달성한 비결이 아닐까.

백남준 〈M200〉

|

| 건물 2층에는 백남준의 작품 〈M200〉이 설치되어 있다. |

김 대표에게 돌아봤을 때 가장 아쉬운 작가가 있는지 물었다. ‘역시 백남준’이라는 답이 돌아왔다.

“한국인은 자기 비하를 하는 경향이 있어요. 걸출한 작가가 한 명 탄생해야 그 나라의 문화가 클 수 있다고 생각합니다. 우리에겐 백남준이 있어요. 백남준은 거장입니다. 작품 가격이 비싸서가 아니에요. 그는 패러다임을 만들었습니다. 중국은 중화사상을 내세우며 작품 가격을 올려놨지만 딱히 내세울 세계적인 현대미술 작가가 없어요. 그러니 공자를 찾으며 과거로 회귀하지요.”

백남준을 좋아하는 이들 사이에선 ‘백남준이 일본인이었다면 사후 위상이 지금 같진 않았을 것’이라는 말이 나온다. 전국 공공기관 건물에서 이따금 마주치는 백남준의 작품은 거의 꺼져 있거나 일부가 고장 난 채로 방치되어 있다. 백남준을 기리기 위해 만들었다는 백남준아트센터는 과거 절전을 한다며 2층 전시장 전원을 내리기도 했다. 정말 심각한 문제는 백남준이라는 이름이 서서히 잊히고 있다는 점이다. 심은록 미술평론가의 말이다.

“한국에서 백남준 같은 작가를 다시 만나려면 몇 세기를 기다려야 할지도 모릅니다. 전 세계 미술계에서 백남준이 위대한 사람이라는 걸 다 알아요. 백남준 1주기 전시를 프랑스 퐁피두센터에서 나서서 열었어요. 그런데 고국인 한국에서 밀어주지 않으니 점점 잊히는 거죠. 너무나 훌륭한 작가니까 그나마 지금까지 명성이 살아남은 겁니다.”

무라카미 다카시 키운 일본

자꾸 일본 얘기를 하는 것 같지만, 일본은 무라카미 다카시를 전략적으로 세계적 작가 반열에 올려놨다. 무라카미 다카시를 필두로 한 그룹의 일본 미술가들이 함께 뭉쳐 세계 미술계를 공략하고 있다. 일본은 패션 디자이너들도 이런 식으로 세계 패션계 최정상 그룹으로 진입시켰다. 한 명이 나가는 게 아니라 여러 명이 함께 프레타 포르테로 간다. 해외에서 활동하는 디자이너가 부도를 맞으면 정부에서 돈을 대주기도 했다.

심 평론가는 무엇보다 제대로 된 백남준 전시를 여는 게 중요하다고 말했다.

“국제적인 좋은 전시를 여는 게 중요해요. 뉴욕 모마(Museum of Modern Art·MOMA) 같은 곳에서 제대로 전시하되, 세계적인 미술평론가들을 모아서 글을 쓰게 하는 겁니다. 음악, 컴퓨터공학이나 IT 등 다양한 분야의 학자들이 모여서 콘퍼런스를 하며 백남준을 논할 수도 있겠지요.”

관람객들 중 20대들이 눈에 띈다. 갤러리마다 2030들이 정말 눈에 많이 띈다. 언젠가부터 일반화된 현상이다. ‘라떼는’ 남자 대학생 셋이 모이면 당구장이나 PC방이었는데 요즘은 갤러리에서 남대생 서너 명이 모여 진지하게 그림을 감상하는 광경을 흔히 마주친다. 흥미로운 풍경이다. 이런 조류가 10년쯤 후, 그러니까 백남준 탄생 100주년이 되는 2032년엔 어떤 모습으로 변해 있을까.

중앙회관 건물을 나섰다. 공간에도 운명이 있을까. 조선의 근대화를 지켜보던 공간이 지금은 한국 미술의 도약과 백남준의 작품을 지키는 공간이 되었다.⊙