⊙ 1936년 상연한 인기 연극… 지방 유랑극단이 〈홍도야 우지 마라〉로 무단 변조

⊙ 노래 ‘홍도야 우지 마라 오빠가 있다’는 1939년 영화 〈사랑에 속고 돈에 울고〉의 주제가

⊙ 작품 속 ‘홍도’는 당대 톱스타 차홍녀, 오빠 철수는 전설의 미남배우 황철, 배신자 영호는 유학파 심영

⊙ 황철은 6·25 때 한쪽 팔 잃어… 작가 임선규는 아내 문예봉과 월북

⊙ 노래 ‘홍도야 우지 마라 오빠가 있다’는 1939년 영화 〈사랑에 속고 돈에 울고〉의 주제가

⊙ 작품 속 ‘홍도’는 당대 톱스타 차홍녀, 오빠 철수는 전설의 미남배우 황철, 배신자 영호는 유학파 심영

⊙ 황철은 6·25 때 한쪽 팔 잃어… 작가 임선규는 아내 문예봉과 월북

- 신영균-김지미 주연의 1965년작 영화 〈홍도야 우지 마라〉.

‘홍도야 우지 마라’는 그 자체가 브랜드다. 누구나 안다. “‘홍도야 우지 마라’를 세 글자로 줄이면?”이라는 1970년대 후반 국민 유머도 유명하다. 정답은 ‘홍도, 뚝!’이다. 좀 더 관심 깊은 분들은, ‘여동생 홍도가 고시(정확하게는 고등문관시험 사법과) 공부하는 오빠를 기생이 되어 뒷바라지했고, 나중에 시댁에서 모함을 받아 우발적 살인을 저지른 뒤 검사가 된 오빠에게 끌려가는 이야기’로 기억한다.

그렇다면 ‘홍도야 우지 마라’는 원작(原作)이 있는가? 있다. 본래 제목은 〈사랑에 속고 돈에 울고〉, 초연(初演) 장소는 동양극장(현 《문화일보》 자리), 공연 단체는 동양극장 2대 전속 단체 중 하나인 청춘좌(靑春座), 초연(初演) 일시는 1936년 7월 23일이다.

갑자기 중단된 〈단종애사〉

동양극장은 1935년 11월에 개관한 연극 전용 극장으로, 좌석 1200석인 부민관(현 서울시 의회)에 이어 700석 수용 규모를 자랑하던 시내 제2의 대형극장이었다. 전속 극단 두 단체를 두고, 전 단원에게 월급을 지불했으며, 조선 전역은 물론, 만주까지 정기적으로 지방순업(地方巡業)을 다녔다. 60~70명 유급 단원에 사업부 식구만 30명 내외의 거대 조직! 군수(郡守)의 월급이 90원이던 시절, 톱스타에게 200원의 월급을 주기도 했으니 그 규모를 미루어 짐작하시기 바란다. 당시 쌀 한 가마 가격은 7~8원, 우동은 한 그릇에 5전, 시내 기와집 가격은 700~900원이었다.

레퍼토리는 멜로드라마 위주였다. 때로는 대중의 요청에 실시간으로 반응하기도 했다. 1936년 8월 23일부터 26일까지, 〈마라손왕 손기정(孫基禎)군 만세〉라는 작품을 올린 것이다. 손기정 선생의 베를린올림픽 우승이 8월 9일이니, 자료를 모으고 희곡을 쓰고 세트를 세우고 대사를 외우고…. 그야말로 풀 스피드로 작품을 제작한 것이다. 만원(滿員)인 날은 2500매까지 표를 팔고, 당국에서 동양극장 관객을 위해 운행 마감 시각을 지나 특별 전차를 운영했을 만큼 동양극장은 당대 조선의 핫플레이스였다. 1970~1990년대 공전의 인기를 누리던 TV 연속극과 오늘날 영화의 인기를 합친 정도의 반응을 생각하면 되겠다. 동양극장은 ‘직업으로서의 연극’ ‘기업으로서의 연극’이 가능하다는 것을 보여준, 경성에 가면 으레 들러야 할 문화 명소였다.

1936년 7월 15일, 공연 시간 4시간의 전 15막 대형 연극 〈단종애사(端宗哀史)〉가 동양극장 무대에 올랐다. 궁중을 재현한 세트, 무대 의상 등이 스펙터클하다는 평가를 받았던 화제작이다. 단종이 살해되는 이야기를 수양대군(首陽大君)의 입장에서 해석, 세조(世祖)의 행위를 재평가한 첫 연극이라는 의의가 있다.

폭발적인 인기를 누리던 이 작품은 이왕직(李王職)의 항의를 경찰에서 받아들여 갑작스레 ‘공연 중지 명령’을 받는다. 수양대군이 보낸 자객들이 단종을 헝겊으로 목 졸라 암살하는 장면을 두고 시비가 분분했던 것이다. 이왕직에서는 ‘이 대목이 왕가를 모독한 것’이라며 문제를 제기했다. 이왕직은 이왕가(李王家)의 제반 업무를 관장하던 기관으로, 창덕궁 내에 사무실이 있었다. 일제(日帝)는 조선 왕실을 회유하려는 목적으로, 이왕직장관(李王職長官)을 친임관(親任官)으로 임명했다. 친임관이란 천황(天皇)이 직접 임명하는 직책이었다. 조선에서는 총독, 경무총감, 조선군 사령관, 경성제대 총장 그리고 이왕직장관 등 다섯 자리가 전부였다. 이왕직에서 친임관 직책을 업고 항의하니 일경(日警)도 이 요청을 물리치기가 곤란했다.

〈사랑에 속고 돈에 울고〉

갑자기 연극이 중단(1936년 7월 21일)되었으니 경영진 사이에선 난리가 났다. 극장을 놀릴 수는 없으니 부랴부랴 수소문해 급하게 무대에 올린 작품이 바로 〈사랑에 속고 돈에 울고〉다. 작가는 임선규(林仙圭). 당대 인기 여배우의 한 사람 문예봉(文藝峰)의 남편이다.

처음 임선규가 이 작품을 써왔을 때 경영자 박진(朴珍·구한말 함경감사 박기양 대감 자제)은 작품을 검토한 뒤 ‘내용이 저속해 상연 불가’라 판정, 원고를 쓰레기통에 던져 버렸다. 극장 설립자이자 공동 경영자이던 홍순언(洪淳彦)은 “괜찮은 작품 같으니 공연을 해보자”라며 다른 사람의 반대를 우격다짐으로 묵살했다. 첫날엔 관객이 없었지만(《조선일보》 《동아일보》 《매일신보》 등 각 신문엔 동양극장의 상연작품을 광고하는 고정 코너가 있었다) 재일(再日)부터 극장이 미어터졌다. 극장 주변이 인산인해(人山人海)를 이루고 표를 구하지 못한 관객들이 아우성을 치는데도 홍순언은 ‘극장 사정’이라며 일주일 만에 공연을 중단했다. 그러고 임선규에게 두둑한 작품료를 주고 속편 집필을 부탁, 석 달 뒤 부민관에서 〈사랑에 속고 돈에 울고〉 전·후편 대회를 올린다. 좌석 수가 500석이나 많은 부민관에서 더 큰 판을 만든 것이다. 광화문 일대가 인파로 뒤덮이며 일개 공연 때문에 기마경찰대가 파견될 정도였다.

〈사랑에 속고 돈에 울고〉는 4막에 상연 시간은 2시간30분. 전·후편 대회는 원작 말미에 30분 정도 재판극(裁判劇)을 덧붙인 것이었다. 광고 문안도 ‘조선서 처음 보는 재판극!’이다. 원작에서는 우발적 살인을 저지른 홍도가 검사가 된 오빠에게 끌려가는 것으로 연극이 끝난다. 후편에서는 홍도의 살인이 미수에 그쳐 살인 미수로 법정에 서게 되는데, 오빠는 변호사가 되어 “불운한 데서 남매가 태어나 갖은 고생 끝에…”로 시작하는 변호를 한다. 법정의 재판관, 방청객, 그리고 관객들이 눈물바다를 이루는 가운데, 마침내 무죄 선고를 받은 홍도는 감격하며 오빠와 포옹한다.

“저 ×이 나쁜 ×이다, 저 ×을 잡아가라”

해방 두어 해 전 극단 아랑(동양극장 원 경영진 부도 후 주축 멤버들이 새 경영진과 결별해 결성한 극단)이 성보극장에서 막을 올린 〈사랑에 속고 돈에 울고〉는 서울 장안에서만 15번째 재상연이었다. 그래도 매진이었고, 그만큼 인기가 많은 작품이었다. 이 작품의 원 제목은 〈내가 사랑하는 사람들〉. 홍순언이 상연을 고집하며 제목이 마음에 안 든다고 하자 동석했던 경영진의 또 다른 축 극작가 최독견(崔獨鵑)이 “그거 기생 이야기 아니오. 기생이란 사랑에 속고 돈에 우는 게지, 뭐”라고 퉁명스럽게 쏘았다. 홍순언은 “그거 좋다”며 그 말을 그대로 제목으로 썼다. 〈홍도야 우지 마라〉는 지방 유랑극단이 무단으로 변조한 제목이다.

‘홍도야 우지 마라 오빠가 있다/ 아내의 나갈 길을 너는 지켜라’라는 가사로 유명한 노래는 1939년에 나왔다. 이명우(李明雨) 감독이 메가폰을 잡은 영화 〈사랑에 속고 돈에 울고〉의 주제가(3월 17일 부민관 개봉)로 가수는 김영춘, 제작사는 콜롬비아 레코드다.

임선규는 작품을 쓰면서 배역(配役)도 머릿속에 미리 그렸다. 그래서 극중 인물과 실제 배우의 이름을 비슷하게 설정했다. ‘홍도’는 당대 최고의 톱스타 차홍녀(車紅女), 오빠 철수는 전설의 미남배우 황철(黃徹), 철수의 친구였다가 후에 홍도를 배신하는 남편 영호는 일본 유학파 심영(沈影), 홍도를 끝까지 괴롭히는 시누이로는 한은진(韓銀珍)이 출연했다. 관객들은 순사(巡査) 출동 장면에서 “저 ×이 나쁜 ×이다, 저 ×을 잡아가라”라며 한은진을 향해 아우성을 치기도 했다. 예나 지금이나, 극중 현실에 과몰입(過沒入)하는 건 우리 관객의 특성인지도 모른다.

거지에게 적선하다 요절한 차홍녀

차홍녀는 인기 절정이던 25세 때 요절(夭折)했다. 1940년 겨울, 철원에서 공연을 마치고 귀경하던 길이었다. 차홍녀는 정거장 어귀에 웅크리고 있던 거지에게 1원을 적선했다. 미세하지만, 전염병 환자와의 신체 접촉이 있었기 때문일까? 차홍녀는 기차에 탑승한 뒤 2시간쯤 지나 앓기 시작했다. 경성역 도착 즈음에는 헛소리까지 했다. 그러고 귀경 후 이틀 만에 불귀(不歸)의 객(客)이 되었다. 마마에 걸려 목숨을 앗긴 것이다. 차홍녀의 죽음과 사인(死因)에 대한 소문이 퍼지자, 동양극장 앞에서 관객들을 상대로 구걸하던 걸인들이 홍제동 화장터까지 따라와 대성통곡을 했다고 한다.

청양군수 황우정의 아들로, ‘그의 얼굴만 보고 가도 원이 없겠다’라는 대규모 여성 팬을 거느렸던 1930~40년대 최고의 인기배우 황철은 해방 후 남로당계 예술인의 꾐에 빠져 북으로 갔다. 정치적 입장 표명은 안 해도 좋으니 한 달 동안 북조선 연극계를 시찰해달라는 청을 거절 못 해 월북한 것이다. 북에서는 인민배우로 대접받았지만, 6·25동란 중 극장문화공작대에 섞여 남으로 내려오다가 평택에서 폭격으로 한쪽 팔을 잃었다. 남편 신상옥(申相玉) 감독과 북에 납치되어 8년간 생활했던 최은희(崔銀姬)는 “황철이 훗날 고생스럽게 살다 타계했다는 말을 들었다”고 증언했다.

동양극장 초기의 인기스타 심영도 명문가 자손이다. 부친은 철원군수를 지냈고, 자택은 재동 기와집, 출신교는 제2고보(경복고)다. 일본 유학도 했던 인텔리 배우로 인기가 높았다. 사형수로 나온 〈검사와 사형수〉가 출세작이다. 해방 후 혁명극장(革命劇場)이라는 좌익 극단을 조직해 활동하던 1946년 초, 공연을 마치고 귀가하던 길에 심영은 광교 부근에서 괴한의 총격을 받았다. 총알이 엉덩이로부터 허벅지를 관통했지만 생명에는 지장이 없었다.

사건 다음 날 아침, 김두한(金斗漢)은 심영이 박영호(朴英鎬) 작 〈님〉이라는 작품을 공연하면서 청산리 대첩의 주요 인물로 김원봉을 내세우고 김좌진을 미미한 인물로 그린 데 격분해 저격했다고 공표했다. 저격범은 재판정에서 “살해할 의사가 없었고 겁만 주려고 했다”고 증언했다. ‘그만큼 정교한 사격이 가능한가’가 쟁점으로 떠올랐고, 증거 채택을 위해 ‘실제 사격’의 필요성이 대두했다. 저격범은 ‘사격 전 30분간 냉수마찰’ 등 요구 조건을 내건 뒤 본인의 사격 솜씨를 증명하며 혐의를 벗었다.

임선규와 문예봉

충남 논산에서 소작인의 아들로 태어난 임선규는 히트작 제조기다. 편모슬하였고, 형이 머슴살이하며 뒷바라지했는데, 부농의 눈에 들어 강경상업에 진학할 수 있었다. 18세 때 《개벽(開闢)》지에 희곡 〈수풍령(愁風嶺)〉이 당선, 일찍부터 문재를 떨쳤다. 〈사랑에 속고 돈에 울고〉 대히트 이후 〈청춘송가〉 〈유정무정〉 〈유랑삼천리〉 등 쓰는 작품마다 연속 만원사례를 기록, 그의 이름만 입간판에 올라도 관객이 몰려들 정도였다. ‘믿고 보는’ 작가로 등극한 것이다. 부인 문예봉과 동반 월북(越北)했으나 지병인 폐결핵이 도져 고초를 겪었고, 북에선 이렇다 할 활동을 하지 못하고 1970년 무렵 결핵환자 수용소에서 사망했다고 한다.

〈임자 없는 나룻배〉(1932)의 여주인공 문예봉은 고향이 함흥이니 월북이라기보단 귀향(歸鄕)이 더 적합한 단어일지 모른다. 1952년 북한 최초의 공훈배우가 되었지만, 1965년 잡지 《조선영화》에 스승 나운규에 대한 존경을 표한 글을 실었다가 불경죄(不敬罪)로 숙청, 1980년대까지 활동하지 못했다. 김일성 부자 이외의 인물을 칭송하는 건 북한에선 그 자체가 반역(反逆)인 탓이다. 1982년 복권, 최은희와도 평양에서 만났고 신상옥 감독이 북에서 만든 〈돌아오지 않는 밀사〉(1984)에도 출연했다. 1991년 정원식(鄭元植) 총리 대표단 방북 때 북측 인사로 모습을 보이기도 했다. 1999년 사망했다. 시대의 폭풍(暴風) 앞에서 기구하게 스러져 간 인생 항로들이다.

※《월간조선》 2월호부터 시작한 새 연재 ‘장원재의 Arts&Sports’는 더 다양하고 재미있는 이야기들을 담고자 하는 필자의 요청에 따라 ‘만물상 옆 고서점’으로 코너의 이름을 바꿉니다.⊙

그렇다면 ‘홍도야 우지 마라’는 원작(原作)이 있는가? 있다. 본래 제목은 〈사랑에 속고 돈에 울고〉, 초연(初演) 장소는 동양극장(현 《문화일보》 자리), 공연 단체는 동양극장 2대 전속 단체 중 하나인 청춘좌(靑春座), 초연(初演) 일시는 1936년 7월 23일이다.

갑자기 중단된 〈단종애사〉

동양극장은 1935년 11월에 개관한 연극 전용 극장으로, 좌석 1200석인 부민관(현 서울시 의회)에 이어 700석 수용 규모를 자랑하던 시내 제2의 대형극장이었다. 전속 극단 두 단체를 두고, 전 단원에게 월급을 지불했으며, 조선 전역은 물론, 만주까지 정기적으로 지방순업(地方巡業)을 다녔다. 60~70명 유급 단원에 사업부 식구만 30명 내외의 거대 조직! 군수(郡守)의 월급이 90원이던 시절, 톱스타에게 200원의 월급을 주기도 했으니 그 규모를 미루어 짐작하시기 바란다. 당시 쌀 한 가마 가격은 7~8원, 우동은 한 그릇에 5전, 시내 기와집 가격은 700~900원이었다.

레퍼토리는 멜로드라마 위주였다. 때로는 대중의 요청에 실시간으로 반응하기도 했다. 1936년 8월 23일부터 26일까지, 〈마라손왕 손기정(孫基禎)군 만세〉라는 작품을 올린 것이다. 손기정 선생의 베를린올림픽 우승이 8월 9일이니, 자료를 모으고 희곡을 쓰고 세트를 세우고 대사를 외우고…. 그야말로 풀 스피드로 작품을 제작한 것이다. 만원(滿員)인 날은 2500매까지 표를 팔고, 당국에서 동양극장 관객을 위해 운행 마감 시각을 지나 특별 전차를 운영했을 만큼 동양극장은 당대 조선의 핫플레이스였다. 1970~1990년대 공전의 인기를 누리던 TV 연속극과 오늘날 영화의 인기를 합친 정도의 반응을 생각하면 되겠다. 동양극장은 ‘직업으로서의 연극’ ‘기업으로서의 연극’이 가능하다는 것을 보여준, 경성에 가면 으레 들러야 할 문화 명소였다.

1936년 7월 15일, 공연 시간 4시간의 전 15막 대형 연극 〈단종애사(端宗哀史)〉가 동양극장 무대에 올랐다. 궁중을 재현한 세트, 무대 의상 등이 스펙터클하다는 평가를 받았던 화제작이다. 단종이 살해되는 이야기를 수양대군(首陽大君)의 입장에서 해석, 세조(世祖)의 행위를 재평가한 첫 연극이라는 의의가 있다.

폭발적인 인기를 누리던 이 작품은 이왕직(李王職)의 항의를 경찰에서 받아들여 갑작스레 ‘공연 중지 명령’을 받는다. 수양대군이 보낸 자객들이 단종을 헝겊으로 목 졸라 암살하는 장면을 두고 시비가 분분했던 것이다. 이왕직에서는 ‘이 대목이 왕가를 모독한 것’이라며 문제를 제기했다. 이왕직은 이왕가(李王家)의 제반 업무를 관장하던 기관으로, 창덕궁 내에 사무실이 있었다. 일제(日帝)는 조선 왕실을 회유하려는 목적으로, 이왕직장관(李王職長官)을 친임관(親任官)으로 임명했다. 친임관이란 천황(天皇)이 직접 임명하는 직책이었다. 조선에서는 총독, 경무총감, 조선군 사령관, 경성제대 총장 그리고 이왕직장관 등 다섯 자리가 전부였다. 이왕직에서 친임관 직책을 업고 항의하니 일경(日警)도 이 요청을 물리치기가 곤란했다.

〈사랑에 속고 돈에 울고〉

|

| 〈사랑에 속고 돈에 울고〉의 광고. 황철, 차홍녀 등의 이름이 보인다. |

처음 임선규가 이 작품을 써왔을 때 경영자 박진(朴珍·구한말 함경감사 박기양 대감 자제)은 작품을 검토한 뒤 ‘내용이 저속해 상연 불가’라 판정, 원고를 쓰레기통에 던져 버렸다. 극장 설립자이자 공동 경영자이던 홍순언(洪淳彦)은 “괜찮은 작품 같으니 공연을 해보자”라며 다른 사람의 반대를 우격다짐으로 묵살했다. 첫날엔 관객이 없었지만(《조선일보》 《동아일보》 《매일신보》 등 각 신문엔 동양극장의 상연작품을 광고하는 고정 코너가 있었다) 재일(再日)부터 극장이 미어터졌다. 극장 주변이 인산인해(人山人海)를 이루고 표를 구하지 못한 관객들이 아우성을 치는데도 홍순언은 ‘극장 사정’이라며 일주일 만에 공연을 중단했다. 그러고 임선규에게 두둑한 작품료를 주고 속편 집필을 부탁, 석 달 뒤 부민관에서 〈사랑에 속고 돈에 울고〉 전·후편 대회를 올린다. 좌석 수가 500석이나 많은 부민관에서 더 큰 판을 만든 것이다. 광화문 일대가 인파로 뒤덮이며 일개 공연 때문에 기마경찰대가 파견될 정도였다.

〈사랑에 속고 돈에 울고〉는 4막에 상연 시간은 2시간30분. 전·후편 대회는 원작 말미에 30분 정도 재판극(裁判劇)을 덧붙인 것이었다. 광고 문안도 ‘조선서 처음 보는 재판극!’이다. 원작에서는 우발적 살인을 저지른 홍도가 검사가 된 오빠에게 끌려가는 것으로 연극이 끝난다. 후편에서는 홍도의 살인이 미수에 그쳐 살인 미수로 법정에 서게 되는데, 오빠는 변호사가 되어 “불운한 데서 남매가 태어나 갖은 고생 끝에…”로 시작하는 변호를 한다. 법정의 재판관, 방청객, 그리고 관객들이 눈물바다를 이루는 가운데, 마침내 무죄 선고를 받은 홍도는 감격하며 오빠와 포옹한다.

“저 ×이 나쁜 ×이다, 저 ×을 잡아가라”

해방 두어 해 전 극단 아랑(동양극장 원 경영진 부도 후 주축 멤버들이 새 경영진과 결별해 결성한 극단)이 성보극장에서 막을 올린 〈사랑에 속고 돈에 울고〉는 서울 장안에서만 15번째 재상연이었다. 그래도 매진이었고, 그만큼 인기가 많은 작품이었다. 이 작품의 원 제목은 〈내가 사랑하는 사람들〉. 홍순언이 상연을 고집하며 제목이 마음에 안 든다고 하자 동석했던 경영진의 또 다른 축 극작가 최독견(崔獨鵑)이 “그거 기생 이야기 아니오. 기생이란 사랑에 속고 돈에 우는 게지, 뭐”라고 퉁명스럽게 쏘았다. 홍순언은 “그거 좋다”며 그 말을 그대로 제목으로 썼다. 〈홍도야 우지 마라〉는 지방 유랑극단이 무단으로 변조한 제목이다.

‘홍도야 우지 마라 오빠가 있다/ 아내의 나갈 길을 너는 지켜라’라는 가사로 유명한 노래는 1939년에 나왔다. 이명우(李明雨) 감독이 메가폰을 잡은 영화 〈사랑에 속고 돈에 울고〉의 주제가(3월 17일 부민관 개봉)로 가수는 김영춘, 제작사는 콜롬비아 레코드다.

임선규는 작품을 쓰면서 배역(配役)도 머릿속에 미리 그렸다. 그래서 극중 인물과 실제 배우의 이름을 비슷하게 설정했다. ‘홍도’는 당대 최고의 톱스타 차홍녀(車紅女), 오빠 철수는 전설의 미남배우 황철(黃徹), 철수의 친구였다가 후에 홍도를 배신하는 남편 영호는 일본 유학파 심영(沈影), 홍도를 끝까지 괴롭히는 시누이로는 한은진(韓銀珍)이 출연했다. 관객들은 순사(巡査) 출동 장면에서 “저 ×이 나쁜 ×이다, 저 ×을 잡아가라”라며 한은진을 향해 아우성을 치기도 했다. 예나 지금이나, 극중 현실에 과몰입(過沒入)하는 건 우리 관객의 특성인지도 모른다.

거지에게 적선하다 요절한 차홍녀

|

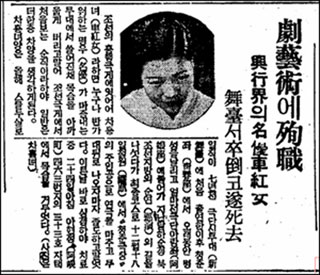

| ‘홍도’ 차홍녀의 죽음을 알리는 《동아일보》 기사. ‘순직’이라는 표현이 눈길을 끈다. |

청양군수 황우정의 아들로, ‘그의 얼굴만 보고 가도 원이 없겠다’라는 대규모 여성 팬을 거느렸던 1930~40년대 최고의 인기배우 황철은 해방 후 남로당계 예술인의 꾐에 빠져 북으로 갔다. 정치적 입장 표명은 안 해도 좋으니 한 달 동안 북조선 연극계를 시찰해달라는 청을 거절 못 해 월북한 것이다. 북에서는 인민배우로 대접받았지만, 6·25동란 중 극장문화공작대에 섞여 남으로 내려오다가 평택에서 폭격으로 한쪽 팔을 잃었다. 남편 신상옥(申相玉) 감독과 북에 납치되어 8년간 생활했던 최은희(崔銀姬)는 “황철이 훗날 고생스럽게 살다 타계했다는 말을 들었다”고 증언했다.

동양극장 초기의 인기스타 심영도 명문가 자손이다. 부친은 철원군수를 지냈고, 자택은 재동 기와집, 출신교는 제2고보(경복고)다. 일본 유학도 했던 인텔리 배우로 인기가 높았다. 사형수로 나온 〈검사와 사형수〉가 출세작이다. 해방 후 혁명극장(革命劇場)이라는 좌익 극단을 조직해 활동하던 1946년 초, 공연을 마치고 귀가하던 길에 심영은 광교 부근에서 괴한의 총격을 받았다. 총알이 엉덩이로부터 허벅지를 관통했지만 생명에는 지장이 없었다.

사건 다음 날 아침, 김두한(金斗漢)은 심영이 박영호(朴英鎬) 작 〈님〉이라는 작품을 공연하면서 청산리 대첩의 주요 인물로 김원봉을 내세우고 김좌진을 미미한 인물로 그린 데 격분해 저격했다고 공표했다. 저격범은 재판정에서 “살해할 의사가 없었고 겁만 주려고 했다”고 증언했다. ‘그만큼 정교한 사격이 가능한가’가 쟁점으로 떠올랐고, 증거 채택을 위해 ‘실제 사격’의 필요성이 대두했다. 저격범은 ‘사격 전 30분간 냉수마찰’ 등 요구 조건을 내건 뒤 본인의 사격 솜씨를 증명하며 혐의를 벗었다.

임선규와 문예봉

|

| 1993년 11월 방북한 정원식 당시 국무총리가 조선영화촬영소를 방문했을 때. 인민배우 문예봉(왼쪽)이 인사를 나왔다. 사진=조선DB |

〈임자 없는 나룻배〉(1932)의 여주인공 문예봉은 고향이 함흥이니 월북이라기보단 귀향(歸鄕)이 더 적합한 단어일지 모른다. 1952년 북한 최초의 공훈배우가 되었지만, 1965년 잡지 《조선영화》에 스승 나운규에 대한 존경을 표한 글을 실었다가 불경죄(不敬罪)로 숙청, 1980년대까지 활동하지 못했다. 김일성 부자 이외의 인물을 칭송하는 건 북한에선 그 자체가 반역(反逆)인 탓이다. 1982년 복권, 최은희와도 평양에서 만났고 신상옥 감독이 북에서 만든 〈돌아오지 않는 밀사〉(1984)에도 출연했다. 1991년 정원식(鄭元植) 총리 대표단 방북 때 북측 인사로 모습을 보이기도 했다. 1999년 사망했다. 시대의 폭풍(暴風) 앞에서 기구하게 스러져 간 인생 항로들이다.

※《월간조선》 2월호부터 시작한 새 연재 ‘장원재의 Arts&Sports’는 더 다양하고 재미있는 이야기들을 담고자 하는 필자의 요청에 따라 ‘만물상 옆 고서점’으로 코너의 이름을 바꿉니다.⊙