⊙ 식민지 시절 프랑스 위해 복무했던 ‘티라이외르’ 부대를 自國軍의 뿌리라고 공인

⊙ 2017년 문을 연 신공항에는 세네갈인들을 프랑스군으로 징집했던 블레즈 디아뉴의 이름 붙여

⊙ 식민지 시절 총독관저를 대통령궁으로 그대로 사용

⊙ 초대 대통령 상고르, ‘프랑스인보다 더 프랑스인 같았던’ 知性… 식민지 시절 차관·국회의원·시장 역임

⊙ 대통령실 공식 홈페이지, “상고르는 지지자들에게 프랑스와 舊식민지들 간 협력의 상징이지만, 비난하는 이들에게는 프랑스의 신식민주의를 상징하는 인물”

[편집자 주]

필자인 최필영(崔必暎·48)씨는 육군사관학교(54기)를 졸업하고, 한국외국어대학교에서 공부했다. 한국군 건설공병지원단(서희부대) 통역장교로서 이라크와 쿠웨이트에서(2003~2004) 그리고 유엔수단임무단(2006~2008)에서 근무했다. 육군사관학교 외국어학과 강사(2010~2012)와 한미연합군사령부 정보참모부(2014~2016)를 거쳐 국방대학교 국제평화활동센터를 끝으로 육군 소령으로 퇴역했다. 한국국제협력단(KOICA) 세네갈 사무소에서 1년간 근무하다가 작년 12월 귀국 후 현재 민간 기업에 재직 중이다. 역서(譯書)로 《이런 전쟁》(공역) 《수단내전》 《카르툼》 《디데이》 등이 있다. 세네갈에서 일하는 동안 보고 느낀 바를 3회에 걸쳐 연재할 예정이다.

⊙ 2017년 문을 연 신공항에는 세네갈인들을 프랑스군으로 징집했던 블레즈 디아뉴의 이름 붙여

⊙ 식민지 시절 총독관저를 대통령궁으로 그대로 사용

⊙ 초대 대통령 상고르, ‘프랑스인보다 더 프랑스인 같았던’ 知性… 식민지 시절 차관·국회의원·시장 역임

⊙ 대통령실 공식 홈페이지, “상고르는 지지자들에게 프랑스와 舊식민지들 간 협력의 상징이지만, 비난하는 이들에게는 프랑스의 신식민주의를 상징하는 인물”

[편집자 주]

필자인 최필영(崔必暎·48)씨는 육군사관학교(54기)를 졸업하고, 한국외국어대학교에서 공부했다. 한국군 건설공병지원단(서희부대) 통역장교로서 이라크와 쿠웨이트에서(2003~2004) 그리고 유엔수단임무단(2006~2008)에서 근무했다. 육군사관학교 외국어학과 강사(2010~2012)와 한미연합군사령부 정보참모부(2014~2016)를 거쳐 국방대학교 국제평화활동센터를 끝으로 육군 소령으로 퇴역했다. 한국국제협력단(KOICA) 세네갈 사무소에서 1년간 근무하다가 작년 12월 귀국 후 현재 민간 기업에 재직 중이다. 역서(譯書)로 《이런 전쟁》(공역) 《수단내전》 《카르툼》 《디데이》 등이 있다. 세네갈에서 일하는 동안 보고 느낀 바를 3회에 걸쳐 연재할 예정이다.

- 세네갈 수도 다카르의 다카르역 앞에 있는 ‘전사자 기념비 뎀바와 뒤퐁’. 사진=프랑스 국방부

1945년 제2차 세계대전이 끝나면서 연합국들의 전후(戰後) 처리 결정과 당시 국제 질서의 변화에 따라 아시아에서 식민지들이 대거 독립했다. 10여 년 뒤인 1950년대 후반부터는 아프리카의 식민지들도 독립을 향해 나아가고 있었다. 아프리카에서는 1956년 1월 1일 수단이 첫 독립국가가 되었다. 프랑스령(領) 서아프리카는 1958년 10월 2일, 기니를 시작으로 독립하기 시작했다. 독립한 뒤에도 행정, 교육, 언론 등 전 분야에서는 프랑스어를 공용어(公用語)로 사용하는 아프리카 국가들은 프랑스와 정치, 경제, 교육 등 전 분야에서 긴밀하게 협력하는 관계를 이어왔다. 지난 10여 년 사이에 중국이 공격적으로 다방면에 걸쳐 아프리카에 진출하면서 서아프리카에서 프랑스의 영향력이 예전만 못하다는 평가가 나오기는 하지만 언어와 문화는 물론 정치와 경제 그리고 이미 100년 넘는 기간 동안 형성된 인적 연결을 감안할 때에 이곳에서 프랑스를 배제한다는 것은 사실상 불가능하다.

세네갈은 더욱 그렇다. 역사적 배경 때문에 서아프리카에는 프랑스인들이 많이 거주하지만, 이 점에서도 세네갈은 제일이다. 모로코, 알제리, 튀니지를 제외하면 세네갈은 아프리카에서 프랑스인이 가장 많이 거주하는 국가이다. 2020년 기준으로 2만2000명이 넘는 프랑스인이 주세네갈 프랑스대사관에 재외국민 등록을 하고 거주하고 있다. 세네갈은 프랑스군이 주둔하는 아프리카 국가 중 하나이다. 반면 2021년 하반기 이후로 모든 분야에서 말리와 마찰을 겪은 프랑스는 2022년 2월 ‘테러와의 전쟁’이라는 명분에도 불구하고 말리에서 전면 철수를 결정하고 이를 시행에 옮겼다. 세네갈 최초의 고속도로는 2010년대 후반 프랑스가 건설했다. 세네갈이 야심 차게 추진하는 표준궤 전기철도 사업을 추진한 곳은 프랑스 기업인 알스톰이다.

이처럼 모든 분야에서 프랑스의 존재가 두드러지다 보니 세네갈의 정치인과 젊은이들 사이에는 오늘날 세네갈이 겪는 주요 문제들의 원인을 프랑스로부터 찾거나 프랑스에 책임을 돌리며 비난하는 경향이 분명히 존재한다. 그리고 그런 빈도(頻度)와 정도가 과거에 비해 높아졌다고 우려하는 목소리가 나온다.

‘세네갈 티라이외르’

그렇다면 세네갈은 프랑스의 지배를 받은 식민 시절을 포함하여 프랑스와 얽힌 자신의 과거를 어떻게 기억하는가?

세네갈은 100년도 훨씬 전부터 식민 모국인 프랑스와 프랑스의 서아프리카 식민지들을 지키기 위해 프랑스에 군사적으로 협력한 역사를 가지고 있다. 1857년, 당시 총독이던 루이 페데르브는 본토에서 파견된 병력으로는 서아프리카의 치안을 유지하기에 부족했던 현실을 감안하여 세네갈 출신을 주(主)구성원으로 부대들을 창설했다. 이렇게 복무하는 병사들은 나폴레옹 전쟁 때 소규모로 접전(接戰)하는 경보병(輕步兵)을 뜻하는 티라이외르(tirailleur)라고 불리었다. 최초의 식민지 부대가 세네갈에서 창설되었기 때문에 세네갈 티라이외르(tirailleurs sénégalais)라는 이름이 붙었지만 식민지 부대들이 세네갈인으로만 구성되지는 않았다. 프랑스가 창설한 세네갈 티라이외르는 아프리카의 프랑스 식민지들에 진출하며 프랑스의 이익을 위해 복무했다.

1895년 프랑스령 서아프리카(Afrique-Occidentale française·A.O.F.)가 출범하기 약 50년 전인 1848년부터 오늘날까지 존재하는 세네갈의 4개 코뮌(commune), 즉 1902년까지 프랑스령 서아프리카의 수도였던 생루이, 1902년에 수도로 지정되어 독립하고 현재까지도 세네갈의 수도로 남아 있는 다카르, 15세기부터 유럽인들이 드나들던 다카르 앞바다의 작은 섬 고레 그리고 다카르가 수도로서 부상하기 이전에 중심지였던 뤼피스크는 서아프리카에서 가장 오래된 프랑스의 식민지였다.

1848년 이후 4개 코뮌에 시민권을 부여했다 폐지하기를 반복했던 프랑스는 1916년, 이 4개 코뮌에서 출생한 아프리카인, 즉 아프리카 흑인들에게 법률에 따른 보호와 투표권을 포함하는 완전한 프랑스 시민권을 부여했다.

이는 프랑스의 자발적인 결정이 아니라 여느 국가들처럼 큰 전쟁을 치르며 나온 결과였다. 독일과의 전쟁에서 위기를 느낀 프랑스는 부족한 병력을 충원하기 위하여 아프리카 출신자들을 프랑스 육군에 징집(徵集)했다. 전쟁이 시작되기 전에 서아프리카와 북아프리카에 배치되어 있던 수십여 개의 세네갈 대대(大隊)들은 개전(開戰)과 함께 프랑스 전선으로 배속되어 프랑스를 위해 이미 싸우고 있었다.

세네갈 출신 佛하원의원 블레즈 디아뉴

대한민국은 국방을 위해 징병제(徵兵制)를 시행하다 보니 한국인이라면 징집이라는 단어에 들어 있는 ‘징(徵)’ 자의 강제성에 주목할 수 있다. 실제로 병력 충원이 절실했던 프랑스는 서아프리카에서 강제력을 동원해서 남자 토착민들을 군대로 끌고 갔다.

그렇다면 프랑스의 징집은 무조건적이고 일방적이기만 했을까? 당시 10만 명 이상의 세네갈인을 포함해 20만 명의 서아프리카 흑인들을 프랑스 육군으로 데려갔던 이 징집에는 프랑스와 서아프리카, 특히 프랑스와 세네갈 사이의 거래가 들어 있다.

프랑스가 세네갈의 4개 코뮌에 완전한 시민권을 부여한 데에는 블레즈 디아뉴(Blaise Diagne)가 주도한 징집 운동이 있었다. 블레즈 디아뉴는 고레 섬에서 태어나 프랑스에서 교육을 받고 이미 프랑스 식민지 관리를 지낸 뒤 흑인 아프리카인으로서는 최초로 1914년에 프랑스 하원의원으로 선출되었다.

1916년 9월, 프랑스 의회는 세네갈의 4개 코뮌 거주민들에게 완전한 시민권을 부여하는 ‘블레즈 디아뉴 법(Loi Blaise Diagne)’을 제정했다. 프랑스가 부여했다는 온전한 시민권은 지리적으로 적용 범위가 제한적이었다. 디아뉴는 1934년에 사망할 때까지 하원의원을 역임하면서 제1차 세계대전 중에는 흑인 병사 징집을 담당하는 고등판무관과 식민부 차관을 지냈고 1920년부터는 다카르 시장을 겸직했다.

서아프리카 출신의 군인들은 제1차 세계대전이 끝난 이후에는 프랑스가 점령한 독일 땅(라인란트)에 주둔한 것을 시작으로 제2차 세계대전은 물론 전후 프랑스가 식민지의 독립을 막기 위해 치렀던 여러 전쟁, 즉 인도차이나, 마다가스카르, 알제리 등의 전역(戰役)에 참전해 역시 프랑스를 위해 싸웠다.

세네갈軍의 기원은 식민지 부대임을 인정

시간이 한참 흐른 21세기, 세네갈은 이런 과거를 어떻게 기억할까? 우선 세네갈군은 자신의 뿌리를 프랑스 식민정부가 조직했으며 세네갈인이 아니라 식민 본국인 프랑스의 이익을 위해 전쟁에 나섰던 세네갈 티라이외르 부대에 두고 있다. 세네갈은 식민 본국인 프랑스를 위한 징병을 독려하는 것도 모자라 그와 관련한 공식 직책을 맡았던 블레즈 디아뉴의 이름을 도로나 학교 등에 남겨 기념한다.

가장 최근의 이러한 예는 2017년 12월에 개항한 신(新)공항이다. 다카르 도심에 있는 레오폴 세다르 상고르 공항을 대체할 목적으로 다카르 동쪽으로 약 50km 떨어진 평지에 신설된 이 공항은 블레즈-디아뉴 국제공항으로 명명되며 국제적으로 세네갈의 관문(關門) 역할을 하고 있다.

세네갈이 블레즈 디아뉴를 기려 신공항을 명명하던 2017년 4월 13일, 대한민국 대법원은 인촌 김성수(仁村 金性洙)가 “1942~1944년 전국 일간지에 징병과 학병을 찬양하며 선전·선동하는 글을 기고하고, 징병제도실시감사축하대회와 학도출진좌담회 등에 참석해 발언한 행위 등은 징병 또는 징용을 전국적 차원에서 주도적으로 선전·선동한 행위”이고 “일제 통치기구의 주요 외곽 단체에서 장이나 간부로서 일제의 식민통치 및 침략전쟁에 적극적으로 협력”했다며 김성수를 친일반민족행위자로 못 박아버리는 판결을 내렸다.

이를 근거로 2018년 2월 13일, 대한민국 정부는 국무회의를 열어 1962년에 수여된 공로훈장 복장(複章)을 취소하는 결정을 내렸다. 마치 훈장 박탈 결정이 나오기를 기다렸다는 듯, 같은 해 4월에는 고려대 앞을 달리는 인촌로(仁村路)를 개명해야 한다는 주장이 나왔다. 결국 인촌로는 2019년 2월에 고려대로(高麗大路)로 바뀌면서 역사에서 사라졌다. 인촌과 그의 시대를 한 번도 직접 경험하지 못한 이들이 압도적 다수를 이루는 후대(後代)는 2010년대 말에 그를 친일반민족행위자라고 규정해버렸다. 반면 인촌을 알고 그와 시대를 함께 살았던 이들이 압도적 다수를 차지했던 당대(當代)는 1955년 2월 18일 인촌이 사망하자 국민장(國民葬)으로써 그의 마지막을 배웅했다.

뎀바와 뒤퐁

다카르역(驛) 앞에는 만들어진 지 100년도 넘은 동상(銅像)이 하나 서 있다. 동상의 공식 명칭은 ‘전몰자 기념비 뎀바와 뒤퐁(Le monument aux morts Demba et Dupont)’이다. 뒤퐁은 당시 프랑스의 흔한 남자 이름, 뎀바 또한 당시 흔한 아프리카의 이름이다. 이 동상의 모양 그리고 이 동상이 겪은 몇 건의 사건을 자세히 뜯어보다 보면 오늘날 세네갈이 자국의 역사, 특히 식민의 경험을 대하는 태도를 알 수 있다.

동상의 외형(外形)을 차근히 뜯어보면 제1차 세계대전에서 승리한 식민 모국 프랑스가 서아프리카에 가졌던 인식이 어땠는지를 짐작할 수 있다. 뒤퐁은 당대 전형적인 프랑스인들처럼 콧수염을 기르고 제1차 세계대전 당시 프랑스 육군 철모를 썼다. 승리를 상징하는 올리브 가지를 든 오른손을 치켜든 뒤퐁은 곁에 선 티라이외르, 즉 아프리카 식민지 출신 병사인 뎀바의 어깨에 왼손을 올렸다. 나란히 선 듯 보이는 둘이지만 실제로는 뒤퐁이 살짝 뒤에 있으면서 뎀바를 도와 인도한다는 느낌을 준다. 마치 동생을 챙기는 큰형이 연상된다.

동상을 밑에서 올려다보면 이런 느낌을 더욱 확실하게 받는다. 뎀바와 뒤퐁은 상방 15도쯤으로 같은 방향을 바라보는데 자세히 살펴보면 뒤퐁의 시선이 아주 살짝 더 높아 보인다. 시선의 높이보다는 뎀바와 뒤퐁의 눈을 포함한 표정이 앞에 언급된 느낌을 더 강하게 만든다. 멀리서 알아볼 수 있을 만큼 눈이 분명하게 표현되고 수염이 안정감을 더하는 뒤퐁의 표정에서는 진중함과 결의가 느껴지는 반면 상대적으로 분명치 않아 보이는 눈과 무표정해 보이는 뎀바의 얼굴은 누군가의 도움이 필요하다는 느낌이다.

둘은 전쟁을 함께 치른 전우(戰友)이다. 뎀바와 뒤퐁은 무공(武功)훈장을 가슴에 패용(佩用)하고서 발을 맞추고 있다. 각자 어깨에 멘 소총 총구가 가상(假想)의 연장선에서 꼭짓점을 이루면서 동상 뒤에 만들어지는 가상의 삼각형은 안정감을 더한다.

반면 둘 사이에는 분명한 차이가 느껴진다. 무릎 아래까지 내려오는 프랑스 육군의 코트를 입은 뒤퐁이 맨 위 단추를 풀고 있는 반면, 허리 살짝 아래에서 끝나는 세네갈 부대원 군복을 입은 뎀바는 목까지 단추를 단정하게 잠그고 있다.

역사기념물이 된 식민 시대 유적들

제1차 세계대전이 끝나고 5년 뒤인 1923년 12월 30일, ‘흑인 부대의 영광 그리고 프랑스령 서아프리카를 창설한 고인들을 위해서(À la gloire des troupes noires et aux créateurs disparus de l’Afrique-Occidentale française)’라는 이름으로 동상, 즉 ‘뎀바와 뒤퐁’은 오늘날 서 있는 다카르역 앞이 아니라 현 국회의사당 인근에서 건립된 뒤 제막(除幕)되었다.

제막 당시 기단부(基壇部)에는 동상의 원(原)이름처럼 프랑스령 서아프리카를 만들거나 발전시키는 데 기여한 다섯 인물의 얼굴 부조(浮彫) 동판(銅版)들도 함께 부착되었다. 5대 인물들은 프랑스령 서아프리카 총독을 지낸 루이 페데르브, 윌리엄 메를로-퐁티, 프랑소와 조세프 클로젤, 유스트 반 볼렌호벤과 프랑스령 서아프리카를 탐험하고 학술적 업적을 남긴 마리-테오필 그리퐁 뒤 벨래이다. 이들은 모두 군인이라는 공통점이 있다.

60년 동안 그 자리에 서 있던 동상은 제2대 아브두 디우프(Abdou Diouf) 대통령 재임 중인 1983년 8월 13일 밤, 다카르 동쪽의 벨-에르 묘지로 이전되었다. 그로부터 10여 년 뒤인 2004년 8월 23일, ‘티라이외르의 날’ 제정 당시 대통령이던 압둘라예 와데(Abdoulaye Wade)는 ‘뎀바와 뒤퐁’을 다카르역 앞으로 옮겨 설치하라고 지시했다. 동상은 다카르의 중심으로 다시 돌아왔다. 단, 제막 당시 설치된 5대 인물의 부조는 빠져 있다.

2013년 11월, 와데 전 대통령은 프랑스 일간지인 《르몽드(Le Monde)》와의 인터뷰에서 동상을 굳이 수도 다카르 중심부로 되가져 온 이유를 설명했다.

“동상은 묘지에 처박혀 있었다. 대통령이 된 뒤 나는 동상을 찾아와야 한다고 요구했다. 동상은 우리 역사의 중요한 한 단면이기 때문이다. 어떻든 간에 역사는 받아들여야 한다. 불편하다고 해서 역사의 일부를 지워버려서는 안 된다.”

2007년 11월, 세네갈 문화부는 이 동상을 포함한 식민 시대 유적과 유물 3개를 역사기념물로 지정했다. 뎀바와 뒤퐁은 앞으로도 다카르역 앞에 오래도록 서 있을 것이다.

총독관저를 여전히 대통령궁으로 사용

동상 ‘뎀바와 뒤퐁’은 블레즈 디아뉴와 떼어놓고 생각하기 쉽지 않다. 징집 지지 운동을 하기 이전에도 ‘세네갈 티라이외르’ 대대들이 프랑스 육군에 존재했지만 징집이 시작되며 세네갈은 프랑스를 상대로 일종의 거래를 한 셈이기 때문이다. 즉 식민 본국인 프랑스에 대한 기여를 공식적으로 인정받은 대가로서, 지리적으로 제한적이기는 하지만, 온전한 시민권이 부여되었다.

속마음이야 다를 수도 있었겠지만 프랑스는 모두가 분명하게 볼 수 있는 상징적인 조형물을 다카르에 설치함으로써 어려운 시절 세네갈을 포함한 서아프리카 식민지들의 기여를 분명하게 확인시켰다. 세네갈군의 자신의 기원을 세네갈 티라이외르 부대에서 찾는다는 설명은 이 점에서 분명히 다시 확인된다. 세네갈 군대는 전쟁에서 용맹한 군인으로 인정받으면서 승리한 자신의 선조(先祖)들이 남긴 업적에 초점을 두며 뎀바는 그런 선조를 상징한다.

‘뎀바와 뒤퐁’을 그대로 남겨두었듯이 세네갈은 식민 시절에 프랑스가 세운 많은 건축물도 여전히 잘 사용하고 있다. 대표적인 것은 대통령궁이다. 프랑스령 서아프리카의 수도가 생루이(Saint-Louis)에서 다카르로 이전함에 따라 총독관저로서 1907년에 완공된 이 건물은 19세기 파리에 건축된 트로카데로궁을 본떠서 만들어졌고 세네갈 독립 이후로도 현재까지 꾸준한 보수와 관리를 통해 대통령궁으로서 잘 사용되고 있다. 다카르역, 다카르 시청, 외교부 청사 등도 이런 예이다.

식민지 시절에 세워진 건물들을 독립 이후에도 그대로 사용하는 데는 여러 설명이 있을 수 있다. 그중 정치적으로 독립은 했지만 이제껏 빈곤에서 벗어나지 못했다는 매우 현실적인 이유가 큰 부분을 차지함을 부인할 수 없다.

그러나 세네갈 사람들이 이 건물들을 그대로 사용하는 것은 단순히 경제적인 이유 때문만은 아니다. 적어도 독립 이후로 현재까지 대통령들을 포함한 주요 정치인들은 세네갈이라는 나라에는 프랑스 식민의 역사가 한 부분, 그것도 절대적인 부분을 차지한다는 점을 잘 알고 있다. 세네갈의 국부(國父)라 할 상고르 초대(初代) 대통령을 포함한 주요 정치인들은 대통령궁이 프랑스령 서아프리카를 지배하는 총독의 관저였지만 독립 이후로는 자국 대통령들이 사용하면서 자국의 역사를 담은 현장으로서 의의가 더 커져간다는 점도 잘 알고 있다.

중앙청 때려 부순 대한민국

이는 ‘민족 정기’ 혹은 ‘역사 바로 세우기’라는, 구체성이 불분명한 구호를 내세우며 일본 식민 지배의 상징인 조선총독부 건물을 부숴버린 대한민국과 대조된다. 조선총독부 건물은 일정기(日政期)에는 조선총독부가 건축해 사용했지만, 1945년 해방 이후에는 조선에 진주해 통치한 미(美)군정청이 사용했다. 그 과정에서 대한민국 건국은 물론 건국을 위한 주요 사건과 행사들이 있었던 공간이기도 하다. 그 자체로서 대한민국의 건국과 떼려 해도 떼어낼 수 없는 공간이자 상징이었다.

또한 ‘중앙청(中央廳)’이라는 이름을 얻은 이후 자유민주주의-시장경제로 대표되는 대한민국을 북한의 침공으로부터 되살려낸 1950년 9월의 서울 수복이라는 중요 사건이 있었던 곳이고, 국립중앙박물관으로 전환되기까지 역대 정부의 주요 활동의 장(場)이었다.

그럼에도 중앙청이 ‘일본 식민 지배의 상징’이라며 김영삼(金泳三) 전 대통령이 ‘역사 바로 세우기’를 내세우고 부숴버린 지 30여 년이 되어가는 오늘날 대한민국의 역사 인식은 세네갈의 그것보다 낫다고 할 수 있을까? 판단은 독자들의 몫이다.

‘검은 피부의 프랑스인’ 상고르

레오폴 세다르 상고르(Léopold Sédar Senghor·1906~2001년) 세네갈 초대 대통령은 세네갈을 세운 국부지만 동시에 친(親)프랑스를 넘어 ‘검은 피부의 프랑스인’을 꿈꾸며 평생을 산 인물이었다.

출생지인 조알(Joal)에 가톨릭 선교회가 세운 학교에 다닐 때부터 프랑스어를 포함해 학업에 두각을 드러냈던 상고르는 평생 ‘프랑스인보다 더 정확한 프랑스어를 구사한다’는 평가를 받았다. 22세에 프랑스로 건너가 명문(名門)인 루이대왕고등학교(lycée Louis-le-Grand)와 소르본대학에서 공부한 상고르는 프랑스어 문법의 최고 전문가였고 프랑스 교육부가 발급한 공식 자격을 바탕으로 유수의 학교들에서 프랑스어를 가르쳤다. 세네갈이 독립할 때까지 상고르는 프랑스 해외도(海外道·France d’outre-mer) 국립학교의 언어학부 학장을 지냈다.

또한 상고르는 평생 프랑스어로 시(詩)를 쓰는 시인이자 작가였고, 식민지 시절을 거치며 프랑스어를 공용어로 상용하게 된 국가들을 규합하는 프랑코포니(La Francophonie)의 창설을 주도했다. 참고로 상고르의 뒤를 이어 대통령을 지낸 디우프는 퇴임 후 2003년부터 2014년까지 프랑스어를 공용어로 사용하는 국가들이 회원으로 있는 국제기구인 프랑코포니의 사무총장을 역임했다.

대통령 퇴임 후인 1983년, 상고르는 프랑스어 최고의 심의 및 결정 기관인 아카데미 프랑세즈(L’Academie Française)의 16번 회원으로 선출되었다. 그는 아카데미 프랑세즈 역사상 최초의 아프리카 출신 회원이다. 상고르 사후 16번 회원이 된 이가 1974년부터 1981년까지 프랑스 대통령을 지낸 발레리 지스카르 데스탱이라는 점을 본다면 단 40명에 불과한 아카데미 프랑세즈 회원의 위상을 짐작할 수 있다.

상고르, ‘프랑스 연방 안의 세네갈’ 주장

상고르는 1932년에는 프랑스 시민권을 획득했고, 1939년에는 프랑스 육군에 입대해 싸우다가 1940년에 독일군에게 포로가 되어 1942년까지 포로 생활 후에 석방되었다. 이후에는 레지스탕스 활동에 관여하며 ‘조국’ 프랑스의 해방을 위해 노력했다. 프랑스 제4공화국 시절에는 앞서 말한 4개 코뮌을 지역구로 하는 프랑스 국회의원을 지내기도 했다. 그는 1955년 3월부터 1956년 2월까지 에드가 포르(Edgar Faure) 정부에서 국무회의 의장실 정무차관을 맡았으며 1956년 11월에는 티에스 시장으로 취임했다. 이어 1956년 7월부터 1961년 5월까지는 미셸 드브레 정부에서 공사참사관으로 근무했다.

이처럼 프랑스인으로서 정체성(正體性)을 보유했지만 상고르는 프랑스를 접하면서 배척과 차별의 경험을 한 뒤 아프리카 특유의 정체성을 규정하는 네그리튀드(négritude)라는 개념을 창안했다. 독립 여부를 두고 벌어진 논쟁에서 그는 아프리카인들의 단결을 주장했지만, 이는 어디까지나 프랑스라는 제국의 틀이 유지되고 세네갈이 그 안에 머무는 것을 전제로 했다.

프랑스 제5공화국 헌법초안(草案)위원회에 참여했을 때에도 상고르는 프랑스 연방의 존속을 전제로 프랑스 시민권을 프랑스 식민지 전체로 확대해야 하며 그 일원인 아프리카 각 지역은 내부 사안을 자치(自治)로 해결하되 외교, 국방 그리고 개발에 관한 정책은 프랑스 연방이 관장해야 한다고 주장했다. 상고르는 아프리카가 프랑스 연방에 남아 식민 모국의 경험과 자산을 활용하면서 고유의 흑(黑)아프리카적 성격을 유지할 때에 더 잘 발전할 수 있으리라 생각했다. 그는 서아프리카 프랑스령의 독립이 결정되는 순간까지도 자신의 주장을 바꾸지 않았다.

상고르에 대한 상반된 평가 모두 기술

반면 독립 후 상고르는 세네갈 국가인 ‘붉은 사자(le Lion rouge)’를 작사했고, ‘하나의 국민, 하나의 목표, 하나의 신념’을 뜻하는 ‘UN PEUPLE, UN BUT, UNE FOI’를 국가의 표어로 제정했다. 이 문구는 세네갈의 국장(國章)에 남아 모든 공공기관 입구나 공문서에 늘 사용된다.

그는 무슬림이 절대다수인 국가임에도 헌법에 세네갈은 종교와 정치의 분리를 규정한 세속(世俗)국가로 규정했다. 이런 의미에서 오늘날 세네갈은 상고르라는 국부의 흔적이 늘 느껴지는 국가라 할 수 있다. 그럼에도 상고르는 재임 중 프랑스인을 정치 고문으로 두고 조언을 받았다.

상고르는 1960년 9월 6일, 5년 임기로 대통령에 취임한 이후 연속으로 5선까지 성공하였으나 임기 중인 1980년 12월 초 급작스럽게 사임 의사를 발표하고 12월 31일에 사임했다. 이후 그는 프랑스로 건너가 부인인 콜렛 위베르(1925~2019년)의 고향 노르망디의 베르종(Verson)에서 기거했다.

상고르는 두 번 혼인하는데 1946년 결혼한 첫 부인 지넷 에부에(1923~1992년)는 아프리카 출신 흑인으로서 최초로 고위 공직자가 되어 프랑스령 적도 아프리카 총독을 역임하고 사후(死後) 역시 식민지 출신 최초로 팡테옹에 안장된 펠릭스 에부에의 딸이었다. 지넷은 프랑스 해외 영토 장관실의 국회 담당을 지냈다. 두 번째 부인 콜렛은 백인이었다.

2001년, 상고르가 사망하자 당시 자크 시라크 프랑스 대통령은 “시는 명인(名人)을, 세네갈은 위대한 정치가를, 아프리카는 선구자를, 그리고 프랑스는 친구를 잃었다”고 애도했다. 역대 대통령들을 소개하는 세네갈 대통령실 공식 홈페이지는 상고르에 대해서 “지지자들에게 그는 프랑스와 구(舊)식민지들 간 협력의 상징이지만, 비난하는 이들에게는 아프리카에서 프랑스의 신식민주의를 상징하는 인물이다”라며 두 가지 상반된 평가를 모두 적어 두었다.

또한 대통령실은 상고르가 제2차 세계대전 직후 공산주의자로 활동했던 사실도 밝히고 있다. 물론 상고르는 공산주의의 급진성을 인식한 뒤 공산주의를 버렸고 대통령 재임 중에는 비록 사회주의를 시행했으나 외교적으로는 친(親)서방 입장을 유지했다.

상고르는 대한민국과 북한 모두와 인연을 맺은 인물이기도 하다. 상고르는 1974년 4월 22일, 박정희(朴正熙) 대통령의 초청을 받아 국빈 자격으로 방한했다. 1962년 수교 이후 12년 만에 처음으로 한국을 방문한 것이다. 반면 북한은 1972년에 세네갈과 수교하면서 바로 상고르를 평양으로 초대했다.

세네갈 정치의 명암

상고르를 소개한 대통령실 홈페이지의 마지막에 있는 문구는 상고르의 업적을 아래와 같이 함축한다.

“레오폴 세다르 상고르의 재임 동안 세네갈은 경쟁력 있는 교육 제도는 물론 다당제(多黨制)를 확립했다.”

이는 사실이나 몇 가지 함정이 있다.

첫째, 상고르가 다당제를 시행한 것은 사실이지만 1963년부터 1977년까지 10년 이상은 1당 독재체제였다. 1962년 12월, 자신의 정치적 동지이자 초대 국무총리였던 마마두 디아(Mamadou Dia)가 쿠데타 모의 혐의로 체포되어 종신형(終身刑)을 선고받은 뒤 상고르는 1963년에 세네갈사회당을 제외한 모든 정당을 해산시키며 1당 체제를 확립했다.

1956년에 상고르와 함께 국회의원으로 선출되어 프랑스 국회에 진출했고 그 전에는 프랑스 상원의원을 지냈던 마마두 디아는 신생국 세네갈의 경제 정책을 두고서 상고르와 다른 이념을 드러냈다. 상고르가 스스로를 프랑스인으로 규정하며 친프랑스적이고 상대적으로 자유주의적인 정책을 추구한 반면 디아는 1954년에 출간한 《흑아프리카 경제에 대한 견해》에 제시했던 반(反)프랑스 정책을 염두에 두고 있었다.

친상고르 국회의원들은 디아 내각을 상대로 불신임 결의를 추진했고, 디아는 불신임 결의가 표결되기 직전에 국무총리의 권한으로써 군대를 동원해 국회의사당을 봉쇄했다. 이를 쿠데타로 규정한 상고르는 절대다수가 자신에게 충성하던 군을 동원하여 디아를 포함한 장관들을 체포하고 반역죄로 재판에 넘겼다. 마마두 디아는 1974년 사면될 때까지 세네갈 동쪽 끝의 오지(奧地)라 할 수 있는 케두구 감옥에 12년 동안 투옥된다. 현재도 1번 국도를 따라 다카르에서 케두구로 가려면 쉼 없이 10시간 이상을 운전해야 한다.

사회당만 허락되던 세네갈에서 다당제가 다시 부활한 것은 1977년이다. 다당제라고는 하지만 집권당인 사회당, 공산당 그리고 민주당 3개만이 승인되었다.

진정한 의미의 다당제는 제2대 대통령인 아브두 디우프가 1983년에 14개 정당의 설립을 승인하면서 복원되었다고 할 수 있지만 여기에도 함정이 있다. 상고르가 사임하자 1970년부터 국무총리를 맡고 있던 아브두 디우프가 1981년 1월 1일 보궐(補闕) 대통령으로 취임하여 2000년 4월 1일까지 2대 대통령을 지냈다. 1983년의 다당제 승인은 참정권 보장보다는 디우프 대통령 재선을 위한 야권 분열 유도 수단이라는 시각이 적절하다. 실제로 1983년 대선에서 디우프는 지리멸렬한 야권을 상대로 83.5%를 득표하며 재선에 성공했다.

쿠데타 없었던 거의 유일한 아프리카 국가

세네갈은 아프리카 독립국가 중 쿠데타를 경험하지 않은 거의 유일한 국가로서 오랫동안 정치적 안정을 유지했다. 이에 대해서도 상고르는 높은 평가를 받지만, 여기에도 비판적인 시각이 존재한다. 앞서 언급했지만 세네갈은 1963년부터 1977년까지 10년 이상 사회당만 허락된, 사실상 독재 국가였다.

다른 아프리카 국가와 달리 쿠데타가 벌어지지 않은 것은 상고르의 지도력에도 이유를 찾을 수 있지만, 세네갈이 갖는 종교 및 문화적인 구조도 이유에서 배제할 수 없다. 상고르는 현재도 무슬림이 절대다수를 이루는 세네갈에서 절대소수인 가톨릭 신자였으며 인구 수로도 최대 다수를 점하는 월로프족이 아니라 소수에 속하는 세레르족 출신이었기에 종교나 혈연을 기반으로 한 정치 세력을 형성할 수 없었다.

따라서 상고르는 자신에 대한 정치적 지지를 혈연과 종교가 아닌 대화와 설득, 즉 서로 성향이 다른 집단 사이 연합을 결성하는 방식으로 집권하여 이를 오랫동안 유지했다. 상고르는 무슬림들에게 절대적인 영향력을 행사하는 이슬람 종교지도자인 마라부(marabout)들과 긴밀한 관계를 맺었고 무리드(Mourides)와 티디안(Tidianes) 등 세네갈 특유의 이슬람 종파들 사이에서 균형을 유지했다. 그리고 이 과정에서 결국에는 최대 다수를 점하는 월로프족과 이슬람 사이의 결합을 통한 권력 구조가 형성되어 오늘날까지 존재한다. 이는 세네갈 정치의 장점이자 큰 약점이 되고 있다.

‘교육에 힘쓴 지도자’라지만…

교육자의 경험을 살려 의무교육을 시행하는 등 교육에 힘쓴 지도자로 인정받는 상고르의 두 번째 업적 또한 외부의 시각, 특히 대한민국의 경험을 대입해보면 큰 약점이 존재한다.

교육 제도를 정비했다고는 하지만 1971년부터 시작된 세계은행의 초등학교 등록률 집계를 기준으로 세네갈의 초등학교 입학률은 1971년 38.8%에서 1980년 43.1%로 고작 5%p 올라갔을 뿐이다. 세네갈의 초등학교 입학률은 2011년까지 꾸준히 상승하여 87%를 찍었으나 그 이후로 다시 감소하여 2021년에는 81%를 기록했다. 실질 입학률을 기준으로 하면 이 수치는 더 내려간다. 실질 입학률은 통계가 집계되기 시작한 1978년에 31%였고 2017년에도 75%에 불과하다. 다만 동일 시기 주변 국가에 비해 세네갈의 수치가 훨씬 높기 때문에 상고르 치하의 세네갈의 성취가 인정을 받는 것이다.

참고로 1971년 초등학교 등록률은 부르키나파소가 12%, 말리가 23%였고 1980년에는 17%와 28%를 각각 기록하면서 세네갈과는 현격한 차이를 보였다. 반면 독립 당시에도 세네갈과 비할 수 없이 유수한 경제력을 자랑했던 코트디부아르는 같은 시기 초등학교 등록률이 59%에서 77%로 상승하면서 세네갈의 이것을 일관되게 압도했다.

탈리베 문제

세네갈은 비교적 경쟁력 있는 교육 제도를 도입했고 대통령이 나서 교육을 직접 챙기지만, 이 나라에는 근대 교육을 거부한 채 이슬람 경전인 코란을 가르치는 코란 학교들이 여전히 다수 존재한다. 코란 학교는 한국인에게는 너무도 당연한 권리이자 의무로 인식되는 근대적인 초등교육의 구현에 걸림돌이 되는 것을 넘어 주요 문제로 세네갈 정부와 사회에 부담을 주고 있다.

다라(Daara)라고 불리는 이 학교들은 다카르에만 2000개 이상이 있으며 여기에는 탈리베(talibé·아랍어로 학생을 뜻하는 탈리브에서 유래)라 불리는 재학생이 20만 명 이상 있는 것으로 추정된다. 전국적으로도 짐작만 할 뿐, 세네갈 정부는 현재까지 다라와 학생의 수를 정확하게 집계하지 못하고 있다.

탈리베들은 집을 떠나 기숙과 급식 여건이 불비한 다라에 기거하며 강제 구걸을 비롯한 아동 인권 침해 논란을 빚는 환경에 노출되어 있다. 이 때문에 다라는 오랫동안 비판을 받아왔고 세네갈 정부는 국제사회에 이를 종식시키겠다고 여러 차례 다짐했다.

가장 최근인 2022년 11월 30일, 마키 살 대통령이 다라와 탈리베의 전수조사를 포함해 다라를 국가 관리 체계로 끌어들이는 통제책과 지원책을 언급했고, 2022년 12월 12일 국제앰네스티(Amnesty International)가 〈지금은 행동할 때 : 세네갈의 탈리베 아동을 더 폭넓게 보호하기 위하여〉라는 29쪽짜리 보고서를 발간하며 이러한 노력의 필요성을 강조한 것은 세네갈 초등교육의 현실을 방증한다.

공항·거리 이름에 ‘상고르’ 이름 붙여

이러한 이면의 현실에도 불구하고 상고르는 세네갈에서 건국 대통령으로서, 민주주의를 실천한 대통령으로서 그리고 프랑스를 비롯한 세계 여러 나라에서는 프랑스어와 프랑스의 문화를 더욱 풍성하게 만든 지성으로서 인정받는다. 세네갈은, 비록 2017년 12월 이후 군 공항으로 완전히 전환되기는 했지만, 다카르의 레오폴 세다르 상고르 국제공항과 대통령궁 앞을 달리는 ‘상고르 대로’ 등에 상고르라는 이름을 붙이면서 국부인 그를 기린다. 프랑스를 비롯한 세계 여러 나라 또한 상고르의 이름을 자국 도로에 붙이며 그를 기억한다.

상고르의 치적을 판단할 때에 참고할 만한 지표가 있다. 상고르가 대통령으로 취임한 1960년 10억 달러였던 세네갈의 GDP는 상고르가 퇴임할 당시라 할 1980년에는 45억1000만 달러로 약 4.5배 증가했다. 같은 기간 대한민국의 GDP는 39억6000만 달러에서 654억 달러로 약 16배 증가했다. 2020년, 인구가 약 1700만 명인 세네갈의 1인당 GDP는 1487달러다. 다음 페이지의 표는 1960년과 1980년 각 국가 또는 지역의 1인당 GDP를 보여준다.

상고르의 인생, 그의 업적 그리고 그에 대한 세네갈인들의 태도와 입장은 대한민국을 건국한 이승만(李承晩) 대통령 그리고 경제성장의 초석을 놓은 박정희 대통령에 대한 현 대한민국의 태도와 매우 대조적이다.

이승만 대통령은 대한민국을 건국했으며 건국 이전부터 재임 내내 자유민주주의와 시장경제를 국가의 근본 지향점으로 규정하고 이를 강화하기 위해 노력했다. 이승만 대통령은 신생 독립국들이 마치 전염병에라도 걸린 듯이 모두 사회주의 혹은 공산주의를 추구할 때에 홀로 자유민주주의를 주장해 이를 관철시켰다.

예기치 못한 6·25전쟁을 맞아 주저하는 미국을 호통치며 설득해 대한민국을 지켜냈을 뿐만 아니라 한미상호방위조약이라는, 전 세계적으로 유례없이 강력한 한미동맹 체제를 출범시킴으로써 오늘날까지 수많은 대한민국 국민들에게 혜택을 주고 있다. 전후 사회주의적 성향이 강했던 제헌헌법을 자유시장경제 중심으로 전환한 것도 이승만 대통령의 업적이다.

박정희 대통령은 이를 바탕으로 근대화와 경제 발전이라는 기치를 내걸고 대한민국을 근본적으로 개조하는 일에 매진했다. 그 시기 “그게 되겠어?”라는 비웃음을 사며 시작했던 경제개발 정책들은 오늘날 대한민국을 떠받치는 산업을 육성했다. 그 덕에 수많은 대한민국 국민은 혜택을 입고 있고 개발도상국들은 이 비결이 무엇인지 배우고자 한다. 그러나 현 대한민국에서는 이승만 대통령과 박정희 대통령 모두 그저 “흠만 많은 독재자”라는 꼬리표만 붙어 있다.

아무 노력도 하지 않았지만 운 좋게 대한민국에, 그것도 경제 성장의 열매를 누리게 된 시대에 태어난 내가 세네갈을 포함해 해외에서 근무할 때면 국적(國籍)을 막론하고 나와 함께 시간을 보낸 외국인 중 많은 수는 한국의 성취를 놀라워하고 궁금해하며 그 비결을 묻거나 자신이 생각한 판단에 대한 평가를 구했다. 그리고 그들 중 많은 수는 한국인들이 독재자라고 손가락질 대상으로 삼기에 여념이 없는 박정희를 이미 잘 알고 있었다. 상고르 대통령이 세네갈의 국부인지 아니면 식민의 잔재인지에 관한 판단 역시 독자들에게 맡긴다.⊙

세네갈은 더욱 그렇다. 역사적 배경 때문에 서아프리카에는 프랑스인들이 많이 거주하지만, 이 점에서도 세네갈은 제일이다. 모로코, 알제리, 튀니지를 제외하면 세네갈은 아프리카에서 프랑스인이 가장 많이 거주하는 국가이다. 2020년 기준으로 2만2000명이 넘는 프랑스인이 주세네갈 프랑스대사관에 재외국민 등록을 하고 거주하고 있다. 세네갈은 프랑스군이 주둔하는 아프리카 국가 중 하나이다. 반면 2021년 하반기 이후로 모든 분야에서 말리와 마찰을 겪은 프랑스는 2022년 2월 ‘테러와의 전쟁’이라는 명분에도 불구하고 말리에서 전면 철수를 결정하고 이를 시행에 옮겼다. 세네갈 최초의 고속도로는 2010년대 후반 프랑스가 건설했다. 세네갈이 야심 차게 추진하는 표준궤 전기철도 사업을 추진한 곳은 프랑스 기업인 알스톰이다.

이처럼 모든 분야에서 프랑스의 존재가 두드러지다 보니 세네갈의 정치인과 젊은이들 사이에는 오늘날 세네갈이 겪는 주요 문제들의 원인을 프랑스로부터 찾거나 프랑스에 책임을 돌리며 비난하는 경향이 분명히 존재한다. 그리고 그런 빈도(頻度)와 정도가 과거에 비해 높아졌다고 우려하는 목소리가 나온다.

‘세네갈 티라이외르’

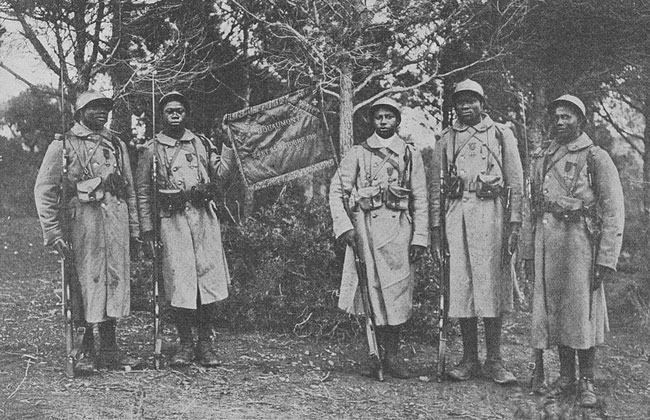

|

| 프랑스를 위해 복무했던 세네갈 티라이외르 부대. 세네갈은 이들을 세네갈군의 뿌리로 인정하고 있다. 사진=위키미디어 |

세네갈은 100년도 훨씬 전부터 식민 모국인 프랑스와 프랑스의 서아프리카 식민지들을 지키기 위해 프랑스에 군사적으로 협력한 역사를 가지고 있다. 1857년, 당시 총독이던 루이 페데르브는 본토에서 파견된 병력으로는 서아프리카의 치안을 유지하기에 부족했던 현실을 감안하여 세네갈 출신을 주(主)구성원으로 부대들을 창설했다. 이렇게 복무하는 병사들은 나폴레옹 전쟁 때 소규모로 접전(接戰)하는 경보병(輕步兵)을 뜻하는 티라이외르(tirailleur)라고 불리었다. 최초의 식민지 부대가 세네갈에서 창설되었기 때문에 세네갈 티라이외르(tirailleurs sénégalais)라는 이름이 붙었지만 식민지 부대들이 세네갈인으로만 구성되지는 않았다. 프랑스가 창설한 세네갈 티라이외르는 아프리카의 프랑스 식민지들에 진출하며 프랑스의 이익을 위해 복무했다.

1895년 프랑스령 서아프리카(Afrique-Occidentale française·A.O.F.)가 출범하기 약 50년 전인 1848년부터 오늘날까지 존재하는 세네갈의 4개 코뮌(commune), 즉 1902년까지 프랑스령 서아프리카의 수도였던 생루이, 1902년에 수도로 지정되어 독립하고 현재까지도 세네갈의 수도로 남아 있는 다카르, 15세기부터 유럽인들이 드나들던 다카르 앞바다의 작은 섬 고레 그리고 다카르가 수도로서 부상하기 이전에 중심지였던 뤼피스크는 서아프리카에서 가장 오래된 프랑스의 식민지였다.

1848년 이후 4개 코뮌에 시민권을 부여했다 폐지하기를 반복했던 프랑스는 1916년, 이 4개 코뮌에서 출생한 아프리카인, 즉 아프리카 흑인들에게 법률에 따른 보호와 투표권을 포함하는 완전한 프랑스 시민권을 부여했다.

이는 프랑스의 자발적인 결정이 아니라 여느 국가들처럼 큰 전쟁을 치르며 나온 결과였다. 독일과의 전쟁에서 위기를 느낀 프랑스는 부족한 병력을 충원하기 위하여 아프리카 출신자들을 프랑스 육군에 징집(徵集)했다. 전쟁이 시작되기 전에 서아프리카와 북아프리카에 배치되어 있던 수십여 개의 세네갈 대대(大隊)들은 개전(開戰)과 함께 프랑스 전선으로 배속되어 프랑스를 위해 이미 싸우고 있었다.

세네갈 출신 佛하원의원 블레즈 디아뉴

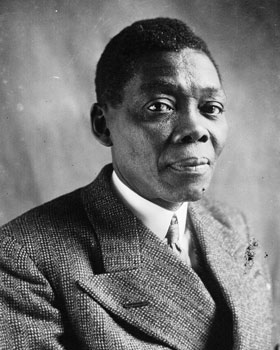

|

| 세네갈 출신의 정치인 블레즈 디아뉴 |

그렇다면 프랑스의 징집은 무조건적이고 일방적이기만 했을까? 당시 10만 명 이상의 세네갈인을 포함해 20만 명의 서아프리카 흑인들을 프랑스 육군으로 데려갔던 이 징집에는 프랑스와 서아프리카, 특히 프랑스와 세네갈 사이의 거래가 들어 있다.

프랑스가 세네갈의 4개 코뮌에 완전한 시민권을 부여한 데에는 블레즈 디아뉴(Blaise Diagne)가 주도한 징집 운동이 있었다. 블레즈 디아뉴는 고레 섬에서 태어나 프랑스에서 교육을 받고 이미 프랑스 식민지 관리를 지낸 뒤 흑인 아프리카인으로서는 최초로 1914년에 프랑스 하원의원으로 선출되었다.

1916년 9월, 프랑스 의회는 세네갈의 4개 코뮌 거주민들에게 완전한 시민권을 부여하는 ‘블레즈 디아뉴 법(Loi Blaise Diagne)’을 제정했다. 프랑스가 부여했다는 온전한 시민권은 지리적으로 적용 범위가 제한적이었다. 디아뉴는 1934년에 사망할 때까지 하원의원을 역임하면서 제1차 세계대전 중에는 흑인 병사 징집을 담당하는 고등판무관과 식민부 차관을 지냈고 1920년부터는 다카르 시장을 겸직했다.

서아프리카 출신의 군인들은 제1차 세계대전이 끝난 이후에는 프랑스가 점령한 독일 땅(라인란트)에 주둔한 것을 시작으로 제2차 세계대전은 물론 전후 프랑스가 식민지의 독립을 막기 위해 치렀던 여러 전쟁, 즉 인도차이나, 마다가스카르, 알제리 등의 전역(戰役)에 참전해 역시 프랑스를 위해 싸웠다.

세네갈軍의 기원은 식민지 부대임을 인정

|

| 인촌 김성수 |

가장 최근의 이러한 예는 2017년 12월에 개항한 신(新)공항이다. 다카르 도심에 있는 레오폴 세다르 상고르 공항을 대체할 목적으로 다카르 동쪽으로 약 50km 떨어진 평지에 신설된 이 공항은 블레즈-디아뉴 국제공항으로 명명되며 국제적으로 세네갈의 관문(關門) 역할을 하고 있다.

세네갈이 블레즈 디아뉴를 기려 신공항을 명명하던 2017년 4월 13일, 대한민국 대법원은 인촌 김성수(仁村 金性洙)가 “1942~1944년 전국 일간지에 징병과 학병을 찬양하며 선전·선동하는 글을 기고하고, 징병제도실시감사축하대회와 학도출진좌담회 등에 참석해 발언한 행위 등은 징병 또는 징용을 전국적 차원에서 주도적으로 선전·선동한 행위”이고 “일제 통치기구의 주요 외곽 단체에서 장이나 간부로서 일제의 식민통치 및 침략전쟁에 적극적으로 협력”했다며 김성수를 친일반민족행위자로 못 박아버리는 판결을 내렸다.

이를 근거로 2018년 2월 13일, 대한민국 정부는 국무회의를 열어 1962년에 수여된 공로훈장 복장(複章)을 취소하는 결정을 내렸다. 마치 훈장 박탈 결정이 나오기를 기다렸다는 듯, 같은 해 4월에는 고려대 앞을 달리는 인촌로(仁村路)를 개명해야 한다는 주장이 나왔다. 결국 인촌로는 2019년 2월에 고려대로(高麗大路)로 바뀌면서 역사에서 사라졌다. 인촌과 그의 시대를 한 번도 직접 경험하지 못한 이들이 압도적 다수를 이루는 후대(後代)는 2010년대 말에 그를 친일반민족행위자라고 규정해버렸다. 반면 인촌을 알고 그와 시대를 함께 살았던 이들이 압도적 다수를 차지했던 당대(當代)는 1955년 2월 18일 인촌이 사망하자 국민장(國民葬)으로써 그의 마지막을 배웅했다.

뎀바와 뒤퐁

다카르역(驛) 앞에는 만들어진 지 100년도 넘은 동상(銅像)이 하나 서 있다. 동상의 공식 명칭은 ‘전몰자 기념비 뎀바와 뒤퐁(Le monument aux morts Demba et Dupont)’이다. 뒤퐁은 당시 프랑스의 흔한 남자 이름, 뎀바 또한 당시 흔한 아프리카의 이름이다. 이 동상의 모양 그리고 이 동상이 겪은 몇 건의 사건을 자세히 뜯어보다 보면 오늘날 세네갈이 자국의 역사, 특히 식민의 경험을 대하는 태도를 알 수 있다.

동상의 외형(外形)을 차근히 뜯어보면 제1차 세계대전에서 승리한 식민 모국 프랑스가 서아프리카에 가졌던 인식이 어땠는지를 짐작할 수 있다. 뒤퐁은 당대 전형적인 프랑스인들처럼 콧수염을 기르고 제1차 세계대전 당시 프랑스 육군 철모를 썼다. 승리를 상징하는 올리브 가지를 든 오른손을 치켜든 뒤퐁은 곁에 선 티라이외르, 즉 아프리카 식민지 출신 병사인 뎀바의 어깨에 왼손을 올렸다. 나란히 선 듯 보이는 둘이지만 실제로는 뒤퐁이 살짝 뒤에 있으면서 뎀바를 도와 인도한다는 느낌을 준다. 마치 동생을 챙기는 큰형이 연상된다.

동상을 밑에서 올려다보면 이런 느낌을 더욱 확실하게 받는다. 뎀바와 뒤퐁은 상방 15도쯤으로 같은 방향을 바라보는데 자세히 살펴보면 뒤퐁의 시선이 아주 살짝 더 높아 보인다. 시선의 높이보다는 뎀바와 뒤퐁의 눈을 포함한 표정이 앞에 언급된 느낌을 더 강하게 만든다. 멀리서 알아볼 수 있을 만큼 눈이 분명하게 표현되고 수염이 안정감을 더하는 뒤퐁의 표정에서는 진중함과 결의가 느껴지는 반면 상대적으로 분명치 않아 보이는 눈과 무표정해 보이는 뎀바의 얼굴은 누군가의 도움이 필요하다는 느낌이다.

둘은 전쟁을 함께 치른 전우(戰友)이다. 뎀바와 뒤퐁은 무공(武功)훈장을 가슴에 패용(佩用)하고서 발을 맞추고 있다. 각자 어깨에 멘 소총 총구가 가상(假想)의 연장선에서 꼭짓점을 이루면서 동상 뒤에 만들어지는 가상의 삼각형은 안정감을 더한다.

반면 둘 사이에는 분명한 차이가 느껴진다. 무릎 아래까지 내려오는 프랑스 육군의 코트를 입은 뒤퐁이 맨 위 단추를 풀고 있는 반면, 허리 살짝 아래에서 끝나는 세네갈 부대원 군복을 입은 뎀바는 목까지 단추를 단정하게 잠그고 있다.

역사기념물이 된 식민 시대 유적들

제1차 세계대전이 끝나고 5년 뒤인 1923년 12월 30일, ‘흑인 부대의 영광 그리고 프랑스령 서아프리카를 창설한 고인들을 위해서(À la gloire des troupes noires et aux créateurs disparus de l’Afrique-Occidentale française)’라는 이름으로 동상, 즉 ‘뎀바와 뒤퐁’은 오늘날 서 있는 다카르역 앞이 아니라 현 국회의사당 인근에서 건립된 뒤 제막(除幕)되었다.

제막 당시 기단부(基壇部)에는 동상의 원(原)이름처럼 프랑스령 서아프리카를 만들거나 발전시키는 데 기여한 다섯 인물의 얼굴 부조(浮彫) 동판(銅版)들도 함께 부착되었다. 5대 인물들은 프랑스령 서아프리카 총독을 지낸 루이 페데르브, 윌리엄 메를로-퐁티, 프랑소와 조세프 클로젤, 유스트 반 볼렌호벤과 프랑스령 서아프리카를 탐험하고 학술적 업적을 남긴 마리-테오필 그리퐁 뒤 벨래이다. 이들은 모두 군인이라는 공통점이 있다.

60년 동안 그 자리에 서 있던 동상은 제2대 아브두 디우프(Abdou Diouf) 대통령 재임 중인 1983년 8월 13일 밤, 다카르 동쪽의 벨-에르 묘지로 이전되었다. 그로부터 10여 년 뒤인 2004년 8월 23일, ‘티라이외르의 날’ 제정 당시 대통령이던 압둘라예 와데(Abdoulaye Wade)는 ‘뎀바와 뒤퐁’을 다카르역 앞으로 옮겨 설치하라고 지시했다. 동상은 다카르의 중심으로 다시 돌아왔다. 단, 제막 당시 설치된 5대 인물의 부조는 빠져 있다.

2013년 11월, 와데 전 대통령은 프랑스 일간지인 《르몽드(Le Monde)》와의 인터뷰에서 동상을 굳이 수도 다카르 중심부로 되가져 온 이유를 설명했다.

“동상은 묘지에 처박혀 있었다. 대통령이 된 뒤 나는 동상을 찾아와야 한다고 요구했다. 동상은 우리 역사의 중요한 한 단면이기 때문이다. 어떻든 간에 역사는 받아들여야 한다. 불편하다고 해서 역사의 일부를 지워버려서는 안 된다.”

2007년 11월, 세네갈 문화부는 이 동상을 포함한 식민 시대 유적과 유물 3개를 역사기념물로 지정했다. 뎀바와 뒤퐁은 앞으로도 다카르역 앞에 오래도록 서 있을 것이다.

총독관저를 여전히 대통령궁으로 사용

|

| 세네갈 대통령궁은 프랑스 식민지 시대의 총독관저를 그대로 사용하고 있다. 사진=세네갈 대통령실 |

속마음이야 다를 수도 있었겠지만 프랑스는 모두가 분명하게 볼 수 있는 상징적인 조형물을 다카르에 설치함으로써 어려운 시절 세네갈을 포함한 서아프리카 식민지들의 기여를 분명하게 확인시켰다. 세네갈군의 자신의 기원을 세네갈 티라이외르 부대에서 찾는다는 설명은 이 점에서 분명히 다시 확인된다. 세네갈 군대는 전쟁에서 용맹한 군인으로 인정받으면서 승리한 자신의 선조(先祖)들이 남긴 업적에 초점을 두며 뎀바는 그런 선조를 상징한다.

‘뎀바와 뒤퐁’을 그대로 남겨두었듯이 세네갈은 식민 시절에 프랑스가 세운 많은 건축물도 여전히 잘 사용하고 있다. 대표적인 것은 대통령궁이다. 프랑스령 서아프리카의 수도가 생루이(Saint-Louis)에서 다카르로 이전함에 따라 총독관저로서 1907년에 완공된 이 건물은 19세기 파리에 건축된 트로카데로궁을 본떠서 만들어졌고 세네갈 독립 이후로도 현재까지 꾸준한 보수와 관리를 통해 대통령궁으로서 잘 사용되고 있다. 다카르역, 다카르 시청, 외교부 청사 등도 이런 예이다.

식민지 시절에 세워진 건물들을 독립 이후에도 그대로 사용하는 데는 여러 설명이 있을 수 있다. 그중 정치적으로 독립은 했지만 이제껏 빈곤에서 벗어나지 못했다는 매우 현실적인 이유가 큰 부분을 차지함을 부인할 수 없다.

그러나 세네갈 사람들이 이 건물들을 그대로 사용하는 것은 단순히 경제적인 이유 때문만은 아니다. 적어도 독립 이후로 현재까지 대통령들을 포함한 주요 정치인들은 세네갈이라는 나라에는 프랑스 식민의 역사가 한 부분, 그것도 절대적인 부분을 차지한다는 점을 잘 알고 있다. 세네갈의 국부(國父)라 할 상고르 초대(初代) 대통령을 포함한 주요 정치인들은 대통령궁이 프랑스령 서아프리카를 지배하는 총독의 관저였지만 독립 이후로는 자국 대통령들이 사용하면서 자국의 역사를 담은 현장으로서 의의가 더 커져간다는 점도 잘 알고 있다.

중앙청 때려 부순 대한민국

이는 ‘민족 정기’ 혹은 ‘역사 바로 세우기’라는, 구체성이 불분명한 구호를 내세우며 일본 식민 지배의 상징인 조선총독부 건물을 부숴버린 대한민국과 대조된다. 조선총독부 건물은 일정기(日政期)에는 조선총독부가 건축해 사용했지만, 1945년 해방 이후에는 조선에 진주해 통치한 미(美)군정청이 사용했다. 그 과정에서 대한민국 건국은 물론 건국을 위한 주요 사건과 행사들이 있었던 공간이기도 하다. 그 자체로서 대한민국의 건국과 떼려 해도 떼어낼 수 없는 공간이자 상징이었다.

또한 ‘중앙청(中央廳)’이라는 이름을 얻은 이후 자유민주주의-시장경제로 대표되는 대한민국을 북한의 침공으로부터 되살려낸 1950년 9월의 서울 수복이라는 중요 사건이 있었던 곳이고, 국립중앙박물관으로 전환되기까지 역대 정부의 주요 활동의 장(場)이었다.

그럼에도 중앙청이 ‘일본 식민 지배의 상징’이라며 김영삼(金泳三) 전 대통령이 ‘역사 바로 세우기’를 내세우고 부숴버린 지 30여 년이 되어가는 오늘날 대한민국의 역사 인식은 세네갈의 그것보다 낫다고 할 수 있을까? 판단은 독자들의 몫이다.

‘검은 피부의 프랑스인’ 상고르

|

| 상고르 초대 대통령. 사진=세네갈 대통령실 |

출생지인 조알(Joal)에 가톨릭 선교회가 세운 학교에 다닐 때부터 프랑스어를 포함해 학업에 두각을 드러냈던 상고르는 평생 ‘프랑스인보다 더 정확한 프랑스어를 구사한다’는 평가를 받았다. 22세에 프랑스로 건너가 명문(名門)인 루이대왕고등학교(lycée Louis-le-Grand)와 소르본대학에서 공부한 상고르는 프랑스어 문법의 최고 전문가였고 프랑스 교육부가 발급한 공식 자격을 바탕으로 유수의 학교들에서 프랑스어를 가르쳤다. 세네갈이 독립할 때까지 상고르는 프랑스 해외도(海外道·France d’outre-mer) 국립학교의 언어학부 학장을 지냈다.

또한 상고르는 평생 프랑스어로 시(詩)를 쓰는 시인이자 작가였고, 식민지 시절을 거치며 프랑스어를 공용어로 상용하게 된 국가들을 규합하는 프랑코포니(La Francophonie)의 창설을 주도했다. 참고로 상고르의 뒤를 이어 대통령을 지낸 디우프는 퇴임 후 2003년부터 2014년까지 프랑스어를 공용어로 사용하는 국가들이 회원으로 있는 국제기구인 프랑코포니의 사무총장을 역임했다.

대통령 퇴임 후인 1983년, 상고르는 프랑스어 최고의 심의 및 결정 기관인 아카데미 프랑세즈(L’Academie Française)의 16번 회원으로 선출되었다. 그는 아카데미 프랑세즈 역사상 최초의 아프리카 출신 회원이다. 상고르 사후 16번 회원이 된 이가 1974년부터 1981년까지 프랑스 대통령을 지낸 발레리 지스카르 데스탱이라는 점을 본다면 단 40명에 불과한 아카데미 프랑세즈 회원의 위상을 짐작할 수 있다.

상고르, ‘프랑스 연방 안의 세네갈’ 주장

상고르는 1932년에는 프랑스 시민권을 획득했고, 1939년에는 프랑스 육군에 입대해 싸우다가 1940년에 독일군에게 포로가 되어 1942년까지 포로 생활 후에 석방되었다. 이후에는 레지스탕스 활동에 관여하며 ‘조국’ 프랑스의 해방을 위해 노력했다. 프랑스 제4공화국 시절에는 앞서 말한 4개 코뮌을 지역구로 하는 프랑스 국회의원을 지내기도 했다. 그는 1955년 3월부터 1956년 2월까지 에드가 포르(Edgar Faure) 정부에서 국무회의 의장실 정무차관을 맡았으며 1956년 11월에는 티에스 시장으로 취임했다. 이어 1956년 7월부터 1961년 5월까지는 미셸 드브레 정부에서 공사참사관으로 근무했다.

이처럼 프랑스인으로서 정체성(正體性)을 보유했지만 상고르는 프랑스를 접하면서 배척과 차별의 경험을 한 뒤 아프리카 특유의 정체성을 규정하는 네그리튀드(négritude)라는 개념을 창안했다. 독립 여부를 두고 벌어진 논쟁에서 그는 아프리카인들의 단결을 주장했지만, 이는 어디까지나 프랑스라는 제국의 틀이 유지되고 세네갈이 그 안에 머무는 것을 전제로 했다.

프랑스 제5공화국 헌법초안(草案)위원회에 참여했을 때에도 상고르는 프랑스 연방의 존속을 전제로 프랑스 시민권을 프랑스 식민지 전체로 확대해야 하며 그 일원인 아프리카 각 지역은 내부 사안을 자치(自治)로 해결하되 외교, 국방 그리고 개발에 관한 정책은 프랑스 연방이 관장해야 한다고 주장했다. 상고르는 아프리카가 프랑스 연방에 남아 식민 모국의 경험과 자산을 활용하면서 고유의 흑(黑)아프리카적 성격을 유지할 때에 더 잘 발전할 수 있으리라 생각했다. 그는 서아프리카 프랑스령의 독립이 결정되는 순간까지도 자신의 주장을 바꾸지 않았다.

상고르에 대한 상반된 평가 모두 기술

반면 독립 후 상고르는 세네갈 국가인 ‘붉은 사자(le Lion rouge)’를 작사했고, ‘하나의 국민, 하나의 목표, 하나의 신념’을 뜻하는 ‘UN PEUPLE, UN BUT, UNE FOI’를 국가의 표어로 제정했다. 이 문구는 세네갈의 국장(國章)에 남아 모든 공공기관 입구나 공문서에 늘 사용된다.

그는 무슬림이 절대다수인 국가임에도 헌법에 세네갈은 종교와 정치의 분리를 규정한 세속(世俗)국가로 규정했다. 이런 의미에서 오늘날 세네갈은 상고르라는 국부의 흔적이 늘 느껴지는 국가라 할 수 있다. 그럼에도 상고르는 재임 중 프랑스인을 정치 고문으로 두고 조언을 받았다.

상고르는 1960년 9월 6일, 5년 임기로 대통령에 취임한 이후 연속으로 5선까지 성공하였으나 임기 중인 1980년 12월 초 급작스럽게 사임 의사를 발표하고 12월 31일에 사임했다. 이후 그는 프랑스로 건너가 부인인 콜렛 위베르(1925~2019년)의 고향 노르망디의 베르종(Verson)에서 기거했다.

상고르는 두 번 혼인하는데 1946년 결혼한 첫 부인 지넷 에부에(1923~1992년)는 아프리카 출신 흑인으로서 최초로 고위 공직자가 되어 프랑스령 적도 아프리카 총독을 역임하고 사후(死後) 역시 식민지 출신 최초로 팡테옹에 안장된 펠릭스 에부에의 딸이었다. 지넷은 프랑스 해외 영토 장관실의 국회 담당을 지냈다. 두 번째 부인 콜렛은 백인이었다.

2001년, 상고르가 사망하자 당시 자크 시라크 프랑스 대통령은 “시는 명인(名人)을, 세네갈은 위대한 정치가를, 아프리카는 선구자를, 그리고 프랑스는 친구를 잃었다”고 애도했다. 역대 대통령들을 소개하는 세네갈 대통령실 공식 홈페이지는 상고르에 대해서 “지지자들에게 그는 프랑스와 구(舊)식민지들 간 협력의 상징이지만, 비난하는 이들에게는 아프리카에서 프랑스의 신식민주의를 상징하는 인물이다”라며 두 가지 상반된 평가를 모두 적어 두었다.

또한 대통령실은 상고르가 제2차 세계대전 직후 공산주의자로 활동했던 사실도 밝히고 있다. 물론 상고르는 공산주의의 급진성을 인식한 뒤 공산주의를 버렸고 대통령 재임 중에는 비록 사회주의를 시행했으나 외교적으로는 친(親)서방 입장을 유지했다.

상고르는 대한민국과 북한 모두와 인연을 맺은 인물이기도 하다. 상고르는 1974년 4월 22일, 박정희(朴正熙) 대통령의 초청을 받아 국빈 자격으로 방한했다. 1962년 수교 이후 12년 만에 처음으로 한국을 방문한 것이다. 반면 북한은 1972년에 세네갈과 수교하면서 바로 상고르를 평양으로 초대했다.

세네갈 정치의 명암

상고르를 소개한 대통령실 홈페이지의 마지막에 있는 문구는 상고르의 업적을 아래와 같이 함축한다.

“레오폴 세다르 상고르의 재임 동안 세네갈은 경쟁력 있는 교육 제도는 물론 다당제(多黨制)를 확립했다.”

이는 사실이나 몇 가지 함정이 있다.

첫째, 상고르가 다당제를 시행한 것은 사실이지만 1963년부터 1977년까지 10년 이상은 1당 독재체제였다. 1962년 12월, 자신의 정치적 동지이자 초대 국무총리였던 마마두 디아(Mamadou Dia)가 쿠데타 모의 혐의로 체포되어 종신형(終身刑)을 선고받은 뒤 상고르는 1963년에 세네갈사회당을 제외한 모든 정당을 해산시키며 1당 체제를 확립했다.

1956년에 상고르와 함께 국회의원으로 선출되어 프랑스 국회에 진출했고 그 전에는 프랑스 상원의원을 지냈던 마마두 디아는 신생국 세네갈의 경제 정책을 두고서 상고르와 다른 이념을 드러냈다. 상고르가 스스로를 프랑스인으로 규정하며 친프랑스적이고 상대적으로 자유주의적인 정책을 추구한 반면 디아는 1954년에 출간한 《흑아프리카 경제에 대한 견해》에 제시했던 반(反)프랑스 정책을 염두에 두고 있었다.

친상고르 국회의원들은 디아 내각을 상대로 불신임 결의를 추진했고, 디아는 불신임 결의가 표결되기 직전에 국무총리의 권한으로써 군대를 동원해 국회의사당을 봉쇄했다. 이를 쿠데타로 규정한 상고르는 절대다수가 자신에게 충성하던 군을 동원하여 디아를 포함한 장관들을 체포하고 반역죄로 재판에 넘겼다. 마마두 디아는 1974년 사면될 때까지 세네갈 동쪽 끝의 오지(奧地)라 할 수 있는 케두구 감옥에 12년 동안 투옥된다. 현재도 1번 국도를 따라 다카르에서 케두구로 가려면 쉼 없이 10시간 이상을 운전해야 한다.

사회당만 허락되던 세네갈에서 다당제가 다시 부활한 것은 1977년이다. 다당제라고는 하지만 집권당인 사회당, 공산당 그리고 민주당 3개만이 승인되었다.

진정한 의미의 다당제는 제2대 대통령인 아브두 디우프가 1983년에 14개 정당의 설립을 승인하면서 복원되었다고 할 수 있지만 여기에도 함정이 있다. 상고르가 사임하자 1970년부터 국무총리를 맡고 있던 아브두 디우프가 1981년 1월 1일 보궐(補闕) 대통령으로 취임하여 2000년 4월 1일까지 2대 대통령을 지냈다. 1983년의 다당제 승인은 참정권 보장보다는 디우프 대통령 재선을 위한 야권 분열 유도 수단이라는 시각이 적절하다. 실제로 1983년 대선에서 디우프는 지리멸렬한 야권을 상대로 83.5%를 득표하며 재선에 성공했다.

쿠데타 없었던 거의 유일한 아프리카 국가

세네갈은 아프리카 독립국가 중 쿠데타를 경험하지 않은 거의 유일한 국가로서 오랫동안 정치적 안정을 유지했다. 이에 대해서도 상고르는 높은 평가를 받지만, 여기에도 비판적인 시각이 존재한다. 앞서 언급했지만 세네갈은 1963년부터 1977년까지 10년 이상 사회당만 허락된, 사실상 독재 국가였다.

다른 아프리카 국가와 달리 쿠데타가 벌어지지 않은 것은 상고르의 지도력에도 이유를 찾을 수 있지만, 세네갈이 갖는 종교 및 문화적인 구조도 이유에서 배제할 수 없다. 상고르는 현재도 무슬림이 절대다수를 이루는 세네갈에서 절대소수인 가톨릭 신자였으며 인구 수로도 최대 다수를 점하는 월로프족이 아니라 소수에 속하는 세레르족 출신이었기에 종교나 혈연을 기반으로 한 정치 세력을 형성할 수 없었다.

따라서 상고르는 자신에 대한 정치적 지지를 혈연과 종교가 아닌 대화와 설득, 즉 서로 성향이 다른 집단 사이 연합을 결성하는 방식으로 집권하여 이를 오랫동안 유지했다. 상고르는 무슬림들에게 절대적인 영향력을 행사하는 이슬람 종교지도자인 마라부(marabout)들과 긴밀한 관계를 맺었고 무리드(Mourides)와 티디안(Tidianes) 등 세네갈 특유의 이슬람 종파들 사이에서 균형을 유지했다. 그리고 이 과정에서 결국에는 최대 다수를 점하는 월로프족과 이슬람 사이의 결합을 통한 권력 구조가 형성되어 오늘날까지 존재한다. 이는 세네갈 정치의 장점이자 큰 약점이 되고 있다.

‘교육에 힘쓴 지도자’라지만…

|

| 필자가 출장길에 찍은 사진. 차를 잠시 멈추자 아이들이 돈을 달라며 왔다. 사진=최필영 |

교육 제도를 정비했다고는 하지만 1971년부터 시작된 세계은행의 초등학교 등록률 집계를 기준으로 세네갈의 초등학교 입학률은 1971년 38.8%에서 1980년 43.1%로 고작 5%p 올라갔을 뿐이다. 세네갈의 초등학교 입학률은 2011년까지 꾸준히 상승하여 87%를 찍었으나 그 이후로 다시 감소하여 2021년에는 81%를 기록했다. 실질 입학률을 기준으로 하면 이 수치는 더 내려간다. 실질 입학률은 통계가 집계되기 시작한 1978년에 31%였고 2017년에도 75%에 불과하다. 다만 동일 시기 주변 국가에 비해 세네갈의 수치가 훨씬 높기 때문에 상고르 치하의 세네갈의 성취가 인정을 받는 것이다.

참고로 1971년 초등학교 등록률은 부르키나파소가 12%, 말리가 23%였고 1980년에는 17%와 28%를 각각 기록하면서 세네갈과는 현격한 차이를 보였다. 반면 독립 당시에도 세네갈과 비할 수 없이 유수한 경제력을 자랑했던 코트디부아르는 같은 시기 초등학교 등록률이 59%에서 77%로 상승하면서 세네갈의 이것을 일관되게 압도했다.

탈리베 문제

세네갈은 비교적 경쟁력 있는 교육 제도를 도입했고 대통령이 나서 교육을 직접 챙기지만, 이 나라에는 근대 교육을 거부한 채 이슬람 경전인 코란을 가르치는 코란 학교들이 여전히 다수 존재한다. 코란 학교는 한국인에게는 너무도 당연한 권리이자 의무로 인식되는 근대적인 초등교육의 구현에 걸림돌이 되는 것을 넘어 주요 문제로 세네갈 정부와 사회에 부담을 주고 있다.

다라(Daara)라고 불리는 이 학교들은 다카르에만 2000개 이상이 있으며 여기에는 탈리베(talibé·아랍어로 학생을 뜻하는 탈리브에서 유래)라 불리는 재학생이 20만 명 이상 있는 것으로 추정된다. 전국적으로도 짐작만 할 뿐, 세네갈 정부는 현재까지 다라와 학생의 수를 정확하게 집계하지 못하고 있다.

탈리베들은 집을 떠나 기숙과 급식 여건이 불비한 다라에 기거하며 강제 구걸을 비롯한 아동 인권 침해 논란을 빚는 환경에 노출되어 있다. 이 때문에 다라는 오랫동안 비판을 받아왔고 세네갈 정부는 국제사회에 이를 종식시키겠다고 여러 차례 다짐했다.

가장 최근인 2022년 11월 30일, 마키 살 대통령이 다라와 탈리베의 전수조사를 포함해 다라를 국가 관리 체계로 끌어들이는 통제책과 지원책을 언급했고, 2022년 12월 12일 국제앰네스티(Amnesty International)가 〈지금은 행동할 때 : 세네갈의 탈리베 아동을 더 폭넓게 보호하기 위하여〉라는 29쪽짜리 보고서를 발간하며 이러한 노력의 필요성을 강조한 것은 세네갈 초등교육의 현실을 방증한다.

공항·거리 이름에 ‘상고르’ 이름 붙여

|

| 세네갈 대통령궁 앞을 지나는 도로의 이름은 ‘레오폴 세다르 상고르 대로(Avenue LEOPOLD SEDAR SENGHOR)’이다. 사진=최필영 |

상고르의 치적을 판단할 때에 참고할 만한 지표가 있다. 상고르가 대통령으로 취임한 1960년 10억 달러였던 세네갈의 GDP는 상고르가 퇴임할 당시라 할 1980년에는 45억1000만 달러로 약 4.5배 증가했다. 같은 기간 대한민국의 GDP는 39억6000만 달러에서 654억 달러로 약 16배 증가했다. 2020년, 인구가 약 1700만 명인 세네갈의 1인당 GDP는 1487달러다. 다음 페이지의 표는 1960년과 1980년 각 국가 또는 지역의 1인당 GDP를 보여준다.

상고르의 인생, 그의 업적 그리고 그에 대한 세네갈인들의 태도와 입장은 대한민국을 건국한 이승만(李承晩) 대통령 그리고 경제성장의 초석을 놓은 박정희 대통령에 대한 현 대한민국의 태도와 매우 대조적이다.

이승만 대통령은 대한민국을 건국했으며 건국 이전부터 재임 내내 자유민주주의와 시장경제를 국가의 근본 지향점으로 규정하고 이를 강화하기 위해 노력했다. 이승만 대통령은 신생 독립국들이 마치 전염병에라도 걸린 듯이 모두 사회주의 혹은 공산주의를 추구할 때에 홀로 자유민주주의를 주장해 이를 관철시켰다.

예기치 못한 6·25전쟁을 맞아 주저하는 미국을 호통치며 설득해 대한민국을 지켜냈을 뿐만 아니라 한미상호방위조약이라는, 전 세계적으로 유례없이 강력한 한미동맹 체제를 출범시킴으로써 오늘날까지 수많은 대한민국 국민들에게 혜택을 주고 있다. 전후 사회주의적 성향이 강했던 제헌헌법을 자유시장경제 중심으로 전환한 것도 이승만 대통령의 업적이다.

박정희 대통령은 이를 바탕으로 근대화와 경제 발전이라는 기치를 내걸고 대한민국을 근본적으로 개조하는 일에 매진했다. 그 시기 “그게 되겠어?”라는 비웃음을 사며 시작했던 경제개발 정책들은 오늘날 대한민국을 떠받치는 산업을 육성했다. 그 덕에 수많은 대한민국 국민은 혜택을 입고 있고 개발도상국들은 이 비결이 무엇인지 배우고자 한다. 그러나 현 대한민국에서는 이승만 대통령과 박정희 대통령 모두 그저 “흠만 많은 독재자”라는 꼬리표만 붙어 있다.

아무 노력도 하지 않았지만 운 좋게 대한민국에, 그것도 경제 성장의 열매를 누리게 된 시대에 태어난 내가 세네갈을 포함해 해외에서 근무할 때면 국적(國籍)을 막론하고 나와 함께 시간을 보낸 외국인 중 많은 수는 한국의 성취를 놀라워하고 궁금해하며 그 비결을 묻거나 자신이 생각한 판단에 대한 평가를 구했다. 그리고 그들 중 많은 수는 한국인들이 독재자라고 손가락질 대상으로 삼기에 여념이 없는 박정희를 이미 잘 알고 있었다. 상고르 대통령이 세네갈의 국부인지 아니면 식민의 잔재인지에 관한 판단 역시 독자들에게 맡긴다.⊙