⊙ ‘남자와 여자의 아랫도리가 젖어 있다’(김춘수)

⊙ ‘어두운 龍骨들이 항구의 안을 들여다보고 있었다’(황동규)

⊙ ‘어두운 龍骨들이 항구의 안을 들여다보고 있었다’(황동규)

- 제주도의 부두. ‘걸어서 항구에 도착했다. 바다 앞의 집들을 흔들고…’ 사진=조선DB

떠돌고 싶다. 떠나고 싶다. 저 빗속으로 배를 타고 한 번도 가보지 않은 곳에 내리고 싶다. 가다가 기항지(寄港地)에 들러 그곳에서 파는 담배를 사서 피우고 싶다.

그곳 아이들이 떠드는 소리, 여학생들이 웃는 모습도 보고 싶다. 그곳 뱃사람의 주먹다짐도 보고 싶다. 날리는 몇 개의 눈송이를 만나면 더 좋을지 모르겠다. 누구에게나 가을로 가는 길이 평등했으면 좋겠다. 누구에게나 가을로 가는 길이 고되었으면 좋겠다. 누구나 가을의 슬픔을 만났으면 좋겠다.

걸어서 항구(港口)에 도착했다.

길게 부는 한지(寒地)의 바람

바다 앞의 집들을 흔들고

긴 눈 내릴 듯

낮게 낮게 비치는 불빛

지전(紙錢)에 그려진 반듯한 그림을

주머니에 구겨 넣고

반쯤 탄 담배를 그림자처럼 꺼 버리고

조용한 마음으로

배 있는 데로 내려간다.

정박(碇泊) 중의 어두운 용골(龍骨)들이

모두 고개를 들고

항구의 안을 들여다보고 있었다.

어두운 하늘에는 수삼 개(數三個)의 눈송이

하늘의 새들이 따르고 있었다.

-황동규의 ‘기항지1’

(寄港地는 항해 중의 배가 들를 수 있는 항구를 말한다. 龍骨은 이물에서 고물에 걸쳐 선체를 떠받치도록 큰 배의 밑바닥 한가운데에 만든 길고 큰 재목을 말한다.)

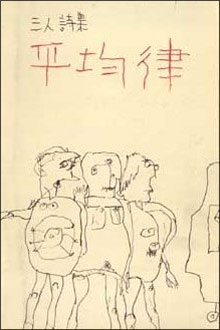

이 시는 마종기·김영태의 3인 공동 시집 《평균율 1집》(창우사, 1968)에 실렸다. 여행의 이야기가 담겼는데 여행이라기보다 가출에 가깝다. 가출은 쓸쓸해야 제맛이다. 평자(評者)들은 여행, 떠돎, 방랑을 분석하며 ‘존재의 초월적 가능성을 탐구하고 일상적 삶의 충동을 뛰어넘으려 한다’고 지적하지만 하나마나한 소리다.

우리가 바라는 여행에는 단서가 없다. 예고가 없다. 그저 떠나는 것으로 시작해 떠나는 것으로 끝이 나야 한다. 황동규(黃東奎) 시인이 이런 말을 했다.

“우리는 가정의 울타리를 벗어나 보아야 한다. 여의치 않으면 정신적 가출이라도 해야 한다. 좋은 시와 좋은 소설이 왕복표를 준다. 집에 남아 있기만 하면 가축이 될 뿐이다.”

문학평론가 김윤식(金允植·1936~2018년) 선생의 말이다.

“보들레르가 거리에서의 삶과 여행 속에서 자유를 구가한 것은, 그가 부르주아적 안정을 끊임없이 거부했기 때문이다. 진정한 부정 정신은 정착하는 삶보다는 혼돈과 방랑 등이 가능한 유목하는 삶에서 찾을 수 있다.”

‘기항지1’에서 13행 ‘항구의 안을 들여다보고 있었다’는 어떤 의미일까. 일종의 무의식적인 표현이다. 떠나는 결심을 하면서도 내면(용골)은 항구의 안을 보려 한다. 안주할 곳을 찾는 것이다. 우리 삶도 그렇다. 어딘가로 떠난다는 얘기는 어딘가로 귀향하고 싶다는 의미가 아닐까.

황동규의 ‘기항지’와 이성복의 ‘그날’

‘그날’, 아무 일도 일어나지 않았다. 사람들은 어딘가로 바삐 걸어가고 있었고 차들은 빗속에서 멈춰 섰다 가기를 반복했다. 프로야구 시즌이 끝이 나고 있었고 고3 수험생의 9월 모의고사도 끝이 났다. 의자에 앉아 뭔가를 생각하다 옷을 입고 밖에 나갔다가 다시 돌아와 읽던 책을 마저 읽었다. 찻잔을 깼고 커피를 쏟았다. 뉴스는 시끄러웠지만 아버지 기일(忌日)은 멀었고 떼잔디도 아직 자라지 못했다.

그런데 뭔가 속아 넘어가고 있다는 불안감이 들었다. 날 누가 욕해도 상관없지만 무언가의, 누군가의 신음 소리가 들리는데 태연한, 태연한 척하는 사람들을 바라본다는 게 이상하리만치 이해가 안 되었다. 용서가 되지 않았다. 이성복(李晟馥) 시인의 시 ‘그날’을 읽으며 이런 생각이 들었다.

그날 아버지는 일곱 시 기차를 타고 금촌으로 떠났고

여동생은 아홉 시에 학교로 갔다 그날 어머니의 낡은

다리는 퉁퉁 부어올랐고 나는 신문사로 가서 하루 종일

노닥거렸다 前方(전방)은 무사했고 世上(세상)은 완벽했다 없는 것이

없었다 그날 驛前(역전)에는 대낮부터 창녀들이 서성거렸고

몇 년 후에 창녀가 될 애들은 집일을 도우거나 어린

동생을 돌보았다 그날 아버지는 未收金(미수금) 회수 관계로

사장과 다투었고 여동생은 愛人(애인)과 함께 음악회에 갔다

그날 퇴근길에 나는 부츠 신은 멋진 여자를 보았고

사람이 사람을 사랑하면 죽일 수도 있을 거라고 생각했다

그날 태연한 나무들 위로 날아 오르는 것은 다 새가

아니었다 나는 보았다 잔디밭 잡초 뽑는 여인들이 자기

삶까지 솎아내는 것을, 집 허무는 사내들이 자기 하늘까지

무너뜨리는 것을 나는 보았다 새 占(점) 치는 노인과 便桶(변통)의

다정함을 그날 몇 건의 교통사고로 몇 사람이

죽었고 그날 市內(시내) 술집과 여관은 여전히 붐볐지만

아무도 그날의 신음 소리를 듣지 못했다

모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다

-이성복의 ‘그날’ 전문

이 시는 이성복의 첫 시집 《뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가》(1980)에 실렸다. ‘부츠 신은 여자’를 보는 것과 ‘사람이 사람을 사랑하면 죽일 수도 있다는 것’ 사이에 어떤 맥락이 있는 걸까. 아무리 봐도 연관성을 찾을 수 없다.

‘그날’ 하루치 일들을 숨 가쁘게 되돌리면 필연성도 유사성도 없는, 낯선 이미지가 파노라마처럼 쏟아져 나올 것이다. 이상하게도 감정이 배제된 중얼거림, 그러나 ‘술집과 여관은 여전히 붐볐지만/ 그날의 신음을 듣지 못했다’는 이 구절이 왜 이리 슬프게 느껴질까.

‘날아오르는 것이 다 새가 아니었다’면 ‘날아오르는’ 것은 무엇일까. 집 허무는 사내들이 무너뜨린 ‘자기 하늘’, 잡초 뽑는 여인이 솎아낸 ‘자기 삶’도 그냥 그렇게 평안하고 아름답게 느껴진다. 이 시가 쓰였던 1980년대 전후의 긴박한 시대 상황을 굳이 안 떠올려도, 지금 우리가 딛고 선 시대만으로 ‘그날’은 고약한 치통처럼 쓰라리다.

‘道 닦으며 기다리리’ ‘스님, 成佛하세요’

신라 경덕왕(743~764년) 시대의 승려 월명사(月明師·?~?)가 누이의 죽음을 애도하며 부른 노래가 ‘제망매가(祭亡妹歌)’다. 이성복의 ‘그날’이 모두 병들었는데 아무도 아프지 않은 이야기라면, 월명사의 ‘제망매가’는 극심한 아픔에 빠져 세상이 눈에 들어오지 않는 이야기다.

삶과 죽음의 길은(生死路隱)

여기에 있으매 가로막히고,(此矣有阿米次肸伊遣)

나는 갑니다 라는 말 모두(吾隱去內如辭叱都)

못다 이르고 가는가.(毛如云遣去內尼叱古)

어느 가을 이른 바람에(於內秋察早隱風未)

이에 저에 떠돌다 질 잎과 같이,(此矣彼矣浮良落尸葉如)

한 가지에 나고도(一等隱枝良出古)

가는 곳 모르도다.(去奴隱處毛冬乎丁)

아아 미타찰(彌陀刹)에서 만날 우리(阿也彌陀刹良逢乎吾)

도(道) 닦아 기다릴 것이로다.(道修良待是古如)

-월명사의 ‘제망매가’ 전문

풀이하자면 이렇다. 삶과 죽음의 섭리가 분명한 줄 알았는데 두려워 머뭇거리게 된다. 나(누이)는 간다는 말도 없이 떠나고 말았다. 마치 가을바람에 떨어진 잎처럼. 한 나뭇가지에 나고도 가는 곳을 모르겠구나. 극락에서 만날 때까지 불도(佛道)를 닦으며 기다리겠노라는 내용이다. 이만한 이별가가 또 있을까.

뜬금없는 얘기지만, 침팬지 부자는 어떤 이유에서든 마주 앉는 법이 없다고 한다. 침팬지 남매는 어떨까. 마주 앉지 않는다는 말은 같은 시선으로 눈을 맞추지 않는다는 의미다. 문득 문학평론가 김윤식이 “우리 삶이랄까, 인생 그 자체가 서지도 앉지도 못하는 엉거주춤한 것”이라고 한 말이 떠오른다. 그러나 ‘제망매가’ 속 두 남매는 어쩌면 같은 눈높이에서 세상을 바라보지 않았을까.

스님이 된 아들을 만났다가 헤어지는 속가(俗家)의 어머니가 있다. 다시 바랑을 메고 깨달음의 험한 길을 떠나는 아들의 등 뒤에 어머니는 합장을 하여 ‘스님, 성불(成佛)하세요’ 하고 기원한다.

-정혜신 《남자 VS 남자》 중에서 일부

정신과 의사 정혜신의 책에 나오는 이 대목을 떠올리면 슬퍼진다. ‘제망매가’에서 도를 닦으며 기다리겠다는 월명사의 마음, 도를 닦으러 떠난 아들의 등 뒤에다 합장하는 어머니의 마음이 서로 닮았다. 불교에서 말하는 ‘아제아제 바라아제’ ‘관세음보살’로 인식되는 세계는 문학과 시의 영역 너머에 있다. 두 작품 속 ‘도’와 ‘성불’은 초극(超克)의 영역이자 감히 넘볼 수 없는 밀교(密敎)의 영역이다.

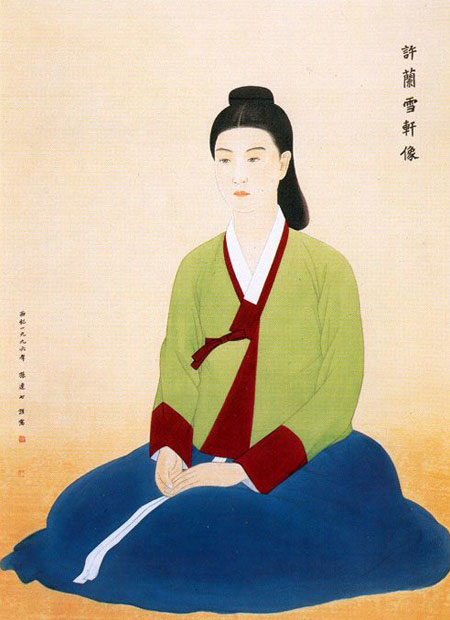

허난설헌의 ‘몽유광상산’, 고용석의 ‘초당 꽃잎에 스러지다’

비운의 시인 난설헌(蘭雪軒) 허초희(許楚姬·1563~1589년)의 작품 중에 ‘몽유광상산(夢遊廣桑山)’이 있다. 번역하자면 ‘꿈 속 광상산에서 노닐다’다.

푸른 바다는 구슬 바다로 젖어 가는데,(碧海浸瑤海)

푸른 난새는 광채 나는 난새로 옮아가네.(靑鸞倚彩鸞)

스물일곱 송이의 아름다운 부용꽃,(芙蓉三九朶)

달밤의 찬 서리에 붉게 떨어지네.(紅墮月霜寒)

이 시는 난설헌이 외삼촌 집에 머물며 쓴 시다. 당시 결혼은 파탄이 났고 어린 두 남매까지 사망해 큰 슬픔에 잠겼을 때다. 어느 날 꿈속에서 무지개 같은 구름이 덮인 산에 올랐더니 옥소리를 내는 폭포와 선계(仙界)에서나 볼 수 있는 새들이 날고 있었다. 그곳이 광상산이었다.

선녀의 부탁으로 ‘푸른 바다는 구슬 바다로 젖어간다’ ‘푸른 난새는 광채 나는 난새로 옮아간다’는, 초현실적인 시를 지었다. 그런데 부용꽃이 등장하고, 달밤 찬 서리에 꽃잎이 붉게 떨어진다로 끝을 맺는다.

《홍길동전》을 지은 동생 허균(許筠·1569~1618년)은 “스물일곱 송이 부용꽃이 진다는 표현이 누이가 자신의 죽음을 예언한 말”이라고 했는데 실제 난설헌은 스물일곱 살에 세상을 떴다. 어쩌면 난설헌 남매, 월명사 남매는 서로 정답게 같은 눈높이에서 세상을 바라보지 않았을까.

최근 펴낸 고용석 시인의 두 번째 시집 《양미리》에는 난설헌을 그리며 쓴 시가 있다. 시인은 국어교사로 학생들에게 시를 가르쳤고 서울여상 교장으로 정년 퇴임했다.

‘초당 꽃잎에 스러지다’는 3.4(4.3)조 시조 느낌이 물씬 풍기는 맑고 단아한 시다. 강릉 초당은 난설헌의 고향, 그러니까 친정이다.

물기 털어내는

연잎 닮은 곧은 성정

너울 속에 눈물 감추고

파도 소리 듣노라면

초당 솔잎 바람도

잠시 숨을 죽이고

자식 잃은 마음에

달빛 서리 내리는 밤

놓았던 붓 들어

눌러 쓰는 종이 위에

연꽃 스물일곱 송이

피눈물로 스러진다

옥양목 겹저고리

분홍색 무명치마

꽃샘바람에도 곱디 고와라

솟대 위에 걸린 초생달

손끝에 가만 올린다

웅숭깊은 마음으로

지붕 밑에 갇힌 삶

글 열정도 감춘 아픔

차디찬 조선의 바람

바다 깊이 잠재우고

눈썹 스치는 빗방울

가슴 붉게 저며 오면

해당화 꽃잎으로

그대 다시 만나기를

-고용석의 ‘초당 꽃잎에 스러지다 - 허초희에게’ 전문

고용석 시인은 ‘해당화 꽃잎으로/ 그대 다시 만나기를’이라며 끝을 맺는다. ‘제망매가’의 마지막행 ‘도를 닦으며 기다리겠노라’와 비슷한 울림을 준다. 혹자는 이 시를 읽고 “성불하세요?”라고 인사를 건넬지 모르겠다.

시집 《양미리》에 실린 ‘늙은 사자’라는 제목의 시를 소개한다. ‘늙은 사자’란, 노년으로 향하는 중년의 우리 모습이다.

밤새 악몽에 시달리다가

추위에 몸살을 앓다가

그는 아랫도리를 적셨다

팽개쳐진 고단한 삶, 다시 추스르면

삶의 끝자락을 만날 수 있을까

몸에 달라붙은 쉰 냄새를 맡는다

왜 묵은 냄새는 지워지질 않을까

삭은 이빨로

지나는 먹이를 애타게 쫓지만

오늘도 허탕이다

제왕의 갈기는 말라붙어 꺾여지고

짓무른 발톱엔 고름이 흥건하다

별들은 매일 뜨고 지지만

가족에서 쫓겨난

바람 부는 거리는 사막이다

늙은 사자는 꼬리를 접고

퉁퉁 부은 관절 매만지며

술병에 담긴 지난 영화(榮華)를 생각한다

오늘은 누가 와 줄까

제왕의 짊어진 등짐이

무겁고, 버겁다

-고용석의 ‘늙은 사자 - 노숙인에게서 나를 보다’ 전문

가만히 생각하면 ‘늙은 사자=노숙인=나’가 같은 눈높이에 있다. 서로 마주보고 서로를 응시한다. 3개의 몸이 한 몸이다. 늙은 생이 무겁고 버겁다. 비극적이다. 이 시 어디에도 희망을 찾기 어렵다. 밤 별들이 매일 뜨고 지지만, 화자가 있는 곳은 사막 한가운데다. 그래도 창공의 별을 인식하고 있어 완전히 비극적이지 않다. 중년의 몸은 사막일지라도 눈을 들어 별을 봐야 한다. 짊어진 등짐을 잠시 내려놓고.

아랫도리와 김춘수의 ‘눈물’

‘늙은 사자’의 3행에 나오는 ‘아랫도리’를 보니 김춘수의 시 ‘눈물’이 생각난다. ‘눈물’에도 아랫도리 이야기가 나온다.

남자와 여자의

아랫도리가 젖어 있다.

밤에 보는 오갈피나무,

오갈피나무의 아랫도리가 젖어 있다

맨발로 바다를 밟고 간 사람은

새가 되었다고 한다.

발바닥만 젖어 있었다고 한다.

-김춘수의 ‘눈물’ 전문

김춘수(金春洙·1922~2004년)의 ‘눈물’에 어떤 의미가 담겨 있는지는 김춘수만이 알지 모른다. 시를 읽으니 느낌상 어떤 연민이 담겨 있다. 또 ‘맨발로 바다를 밟고 간 사람’은 누구일까.

김춘수(金春洙·1922~2004년)의 ‘눈물’에 어떤 의미가 담겨 있는지는 김춘수만이 알지 모른다. 시를 읽으니 느낌상 어떤 연민이 담겨 있다. 또 ‘맨발로 바다를 밟고 간 사람’은 누구일까.

‘남자와 여자의 젖은 아랫도리’는 힘든 삶을 연상시킨다. 새벽이슬에 땅은 젖게 마련이다. 바지 끝이, 치마 끝단이, 그 아랫도리가 젖었다. 오갈피나무는 수액이 많은 나무다. 누군가 수액을 추출하려 했으니 나무가 젖을 수밖에 없다. 수액을 짜는 일을 밤에 할 수밖에 없는 이유가 있지 않을까.

‘맨발로 바다를 밟고 간 사람’은 초인(超人)이다. 초인은 날개 달린 천사(새)일 것이다. 초인이 물 위를 걸으니 발바닥만 젖을 뿐이리라. 시 ‘눈물’을 읽으니 전체적으로 어조가 슬프다.

시 ‘눈물’에는 시인이 현실을 해석하고 초극하고자 하는 이유와 ‘무의미 시’로 향하는 근본적인 동인(動因)이 내재되어 있다. 낯선 이미지(아랫도리, 오가피나무, 맨발, 새, 발바닥)가 흩어져 있는 것처럼 보이지만, 분명하진 않으나, 상당한 긴밀성을 지니고 있다. 어떻게 풀어가야 할지는 평자의 몫이 아닌 독자의 선택일지 모른다.

남진우 시인이 엮은 김춘수의 에세이집 《왜 나는 시인인가》(2005)에 시 ‘눈물’의 창작 경위가 실려 있어 소개한다.

유년 시절 김춘수가 경남 통영의 공립 보통학교 5학년에 재학 중일 때 한 아이가 편입해왔다. 보통 아이만큼 입성을 차려입고 다녔다는 인상은 없다. 늘 무릎을 드러낸 베잠방이를 입고 있었다. 일 년 내내 겨울에도 그 차림이었다. 무릎 밑 노출된 아랫도리는 마치 오갈피나무의 껍질을 보는 듯했다. 운동회가 열렸다. 100m 경주에 그는 맨발로 뛰어 2등으로 골인한 아이를 5~6m나 제치고 1등을 했다. 공책 두 권을 부상으로 받고 운동장을 빠져나오는 그는 조금도 꿀리는 기색이 아니었다.

김춘수는 오갈피나무와 같은 나무껍질을 보면, 어린 시절 바윗빛 같은 살갗의 그가 떠올랐다고 한다. ‘조금도 꿀리는 기색이 아닌’ 그를 떠올리며 시인은 예수를 생각한 것이다. 시 ‘눈물’이 종교적인 시일지 모른다는 생각이 들었다. 물론 판단은 독자의 몫이다.⊙

그곳 아이들이 떠드는 소리, 여학생들이 웃는 모습도 보고 싶다. 그곳 뱃사람의 주먹다짐도 보고 싶다. 날리는 몇 개의 눈송이를 만나면 더 좋을지 모르겠다. 누구에게나 가을로 가는 길이 평등했으면 좋겠다. 누구에게나 가을로 가는 길이 고되었으면 좋겠다. 누구나 가을의 슬픔을 만났으면 좋겠다.

걸어서 항구(港口)에 도착했다.

길게 부는 한지(寒地)의 바람

바다 앞의 집들을 흔들고

긴 눈 내릴 듯

낮게 낮게 비치는 불빛

지전(紙錢)에 그려진 반듯한 그림을

주머니에 구겨 넣고

반쯤 탄 담배를 그림자처럼 꺼 버리고

조용한 마음으로

배 있는 데로 내려간다.

정박(碇泊) 중의 어두운 용골(龍骨)들이

모두 고개를 들고

항구의 안을 들여다보고 있었다.

어두운 하늘에는 수삼 개(數三個)의 눈송이

하늘의 새들이 따르고 있었다.

-황동규의 ‘기항지1’

(寄港地는 항해 중의 배가 들를 수 있는 항구를 말한다. 龍骨은 이물에서 고물에 걸쳐 선체를 떠받치도록 큰 배의 밑바닥 한가운데에 만든 길고 큰 재목을 말한다.)

|

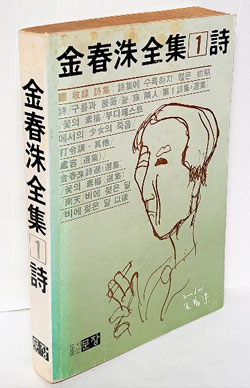

| 마종기·김영태의 3인 공동 시집 《평균율 1집》 |

우리가 바라는 여행에는 단서가 없다. 예고가 없다. 그저 떠나는 것으로 시작해 떠나는 것으로 끝이 나야 한다. 황동규(黃東奎) 시인이 이런 말을 했다.

“우리는 가정의 울타리를 벗어나 보아야 한다. 여의치 않으면 정신적 가출이라도 해야 한다. 좋은 시와 좋은 소설이 왕복표를 준다. 집에 남아 있기만 하면 가축이 될 뿐이다.”

문학평론가 김윤식(金允植·1936~2018년) 선생의 말이다.

“보들레르가 거리에서의 삶과 여행 속에서 자유를 구가한 것은, 그가 부르주아적 안정을 끊임없이 거부했기 때문이다. 진정한 부정 정신은 정착하는 삶보다는 혼돈과 방랑 등이 가능한 유목하는 삶에서 찾을 수 있다.”

‘기항지1’에서 13행 ‘항구의 안을 들여다보고 있었다’는 어떤 의미일까. 일종의 무의식적인 표현이다. 떠나는 결심을 하면서도 내면(용골)은 항구의 안을 보려 한다. 안주할 곳을 찾는 것이다. 우리 삶도 그렇다. 어딘가로 떠난다는 얘기는 어딘가로 귀향하고 싶다는 의미가 아닐까.

황동규의 ‘기항지’와 이성복의 ‘그날’

|

| ‘나는 보았다, 새 占(점) 치는 노인과 便桶(변통)의 다정함을.’ 1999년 서울 명동 거리에서 한 노인이 새를 놓고 새점을 보고 있다. 사진=조선DB |

그런데 뭔가 속아 넘어가고 있다는 불안감이 들었다. 날 누가 욕해도 상관없지만 무언가의, 누군가의 신음 소리가 들리는데 태연한, 태연한 척하는 사람들을 바라본다는 게 이상하리만치 이해가 안 되었다. 용서가 되지 않았다. 이성복(李晟馥) 시인의 시 ‘그날’을 읽으며 이런 생각이 들었다.

|

| 이성복의 첫 시집 《뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가》 |

여동생은 아홉 시에 학교로 갔다 그날 어머니의 낡은

다리는 퉁퉁 부어올랐고 나는 신문사로 가서 하루 종일

노닥거렸다 前方(전방)은 무사했고 世上(세상)은 완벽했다 없는 것이

없었다 그날 驛前(역전)에는 대낮부터 창녀들이 서성거렸고

몇 년 후에 창녀가 될 애들은 집일을 도우거나 어린

동생을 돌보았다 그날 아버지는 未收金(미수금) 회수 관계로

사장과 다투었고 여동생은 愛人(애인)과 함께 음악회에 갔다

그날 퇴근길에 나는 부츠 신은 멋진 여자를 보았고

사람이 사람을 사랑하면 죽일 수도 있을 거라고 생각했다

그날 태연한 나무들 위로 날아 오르는 것은 다 새가

아니었다 나는 보았다 잔디밭 잡초 뽑는 여인들이 자기

삶까지 솎아내는 것을, 집 허무는 사내들이 자기 하늘까지

무너뜨리는 것을 나는 보았다 새 占(점) 치는 노인과 便桶(변통)의

다정함을 그날 몇 건의 교통사고로 몇 사람이

죽었고 그날 市內(시내) 술집과 여관은 여전히 붐볐지만

아무도 그날의 신음 소리를 듣지 못했다

모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다

-이성복의 ‘그날’ 전문

이 시는 이성복의 첫 시집 《뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가》(1980)에 실렸다. ‘부츠 신은 여자’를 보는 것과 ‘사람이 사람을 사랑하면 죽일 수도 있다는 것’ 사이에 어떤 맥락이 있는 걸까. 아무리 봐도 연관성을 찾을 수 없다.

‘그날’ 하루치 일들을 숨 가쁘게 되돌리면 필연성도 유사성도 없는, 낯선 이미지가 파노라마처럼 쏟아져 나올 것이다. 이상하게도 감정이 배제된 중얼거림, 그러나 ‘술집과 여관은 여전히 붐볐지만/ 그날의 신음을 듣지 못했다’는 이 구절이 왜 이리 슬프게 느껴질까.

‘날아오르는 것이 다 새가 아니었다’면 ‘날아오르는’ 것은 무엇일까. 집 허무는 사내들이 무너뜨린 ‘자기 하늘’, 잡초 뽑는 여인이 솎아낸 ‘자기 삶’도 그냥 그렇게 평안하고 아름답게 느껴진다. 이 시가 쓰였던 1980년대 전후의 긴박한 시대 상황을 굳이 안 떠올려도, 지금 우리가 딛고 선 시대만으로 ‘그날’은 고약한 치통처럼 쓰라리다.

‘道 닦으며 기다리리’ ‘스님, 成佛하세요’

신라 경덕왕(743~764년) 시대의 승려 월명사(月明師·?~?)가 누이의 죽음을 애도하며 부른 노래가 ‘제망매가(祭亡妹歌)’다. 이성복의 ‘그날’이 모두 병들었는데 아무도 아프지 않은 이야기라면, 월명사의 ‘제망매가’는 극심한 아픔에 빠져 세상이 눈에 들어오지 않는 이야기다.

삶과 죽음의 길은(生死路隱)

여기에 있으매 가로막히고,(此矣有阿米次肸伊遣)

나는 갑니다 라는 말 모두(吾隱去內如辭叱都)

못다 이르고 가는가.(毛如云遣去內尼叱古)

어느 가을 이른 바람에(於內秋察早隱風未)

이에 저에 떠돌다 질 잎과 같이,(此矣彼矣浮良落尸葉如)

한 가지에 나고도(一等隱枝良出古)

가는 곳 모르도다.(去奴隱處毛冬乎丁)

아아 미타찰(彌陀刹)에서 만날 우리(阿也彌陀刹良逢乎吾)

도(道) 닦아 기다릴 것이로다.(道修良待是古如)

-월명사의 ‘제망매가’ 전문

풀이하자면 이렇다. 삶과 죽음의 섭리가 분명한 줄 알았는데 두려워 머뭇거리게 된다. 나(누이)는 간다는 말도 없이 떠나고 말았다. 마치 가을바람에 떨어진 잎처럼. 한 나뭇가지에 나고도 가는 곳을 모르겠구나. 극락에서 만날 때까지 불도(佛道)를 닦으며 기다리겠노라는 내용이다. 이만한 이별가가 또 있을까.

뜬금없는 얘기지만, 침팬지 부자는 어떤 이유에서든 마주 앉는 법이 없다고 한다. 침팬지 남매는 어떨까. 마주 앉지 않는다는 말은 같은 시선으로 눈을 맞추지 않는다는 의미다. 문득 문학평론가 김윤식이 “우리 삶이랄까, 인생 그 자체가 서지도 앉지도 못하는 엉거주춤한 것”이라고 한 말이 떠오른다. 그러나 ‘제망매가’ 속 두 남매는 어쩌면 같은 눈높이에서 세상을 바라보지 않았을까.

스님이 된 아들을 만났다가 헤어지는 속가(俗家)의 어머니가 있다. 다시 바랑을 메고 깨달음의 험한 길을 떠나는 아들의 등 뒤에 어머니는 합장을 하여 ‘스님, 성불(成佛)하세요’ 하고 기원한다.

-정혜신 《남자 VS 남자》 중에서 일부

정신과 의사 정혜신의 책에 나오는 이 대목을 떠올리면 슬퍼진다. ‘제망매가’에서 도를 닦으며 기다리겠다는 월명사의 마음, 도를 닦으러 떠난 아들의 등 뒤에다 합장하는 어머니의 마음이 서로 닮았다. 불교에서 말하는 ‘아제아제 바라아제’ ‘관세음보살’로 인식되는 세계는 문학과 시의 영역 너머에 있다. 두 작품 속 ‘도’와 ‘성불’은 초극(超克)의 영역이자 감히 넘볼 수 없는 밀교(密敎)의 영역이다.

허난설헌의 ‘몽유광상산’, 고용석의 ‘초당 꽃잎에 스러지다’

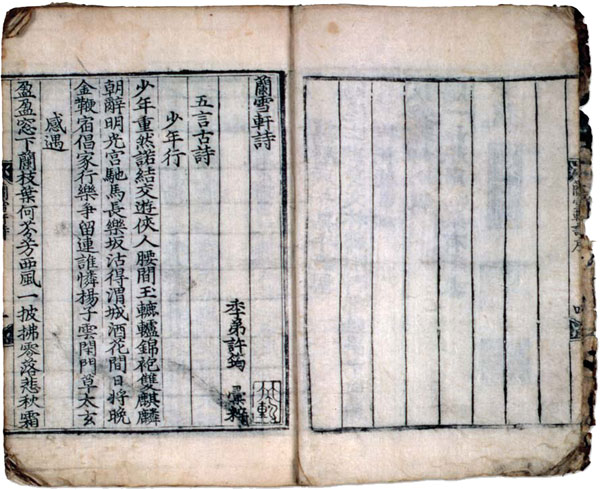

|

| 허균이 누나인 허난설헌이 세상을 떠난 후 그가 남긴 작품 210여 수를 모은 시집. 1590년 《난설헌집》을 제작한 후, 이후 많은 사람이 읽고 싶어 해 이를 목판에 새겨 찍어냈다고 한다. 사진=문화재청 제공 |

푸른 바다는 구슬 바다로 젖어 가는데,(碧海浸瑤海)

푸른 난새는 광채 나는 난새로 옮아가네.(靑鸞倚彩鸞)

스물일곱 송이의 아름다운 부용꽃,(芙蓉三九朶)

달밤의 찬 서리에 붉게 떨어지네.(紅墮月霜寒)

이 시는 난설헌이 외삼촌 집에 머물며 쓴 시다. 당시 결혼은 파탄이 났고 어린 두 남매까지 사망해 큰 슬픔에 잠겼을 때다. 어느 날 꿈속에서 무지개 같은 구름이 덮인 산에 올랐더니 옥소리를 내는 폭포와 선계(仙界)에서나 볼 수 있는 새들이 날고 있었다. 그곳이 광상산이었다.

선녀의 부탁으로 ‘푸른 바다는 구슬 바다로 젖어간다’ ‘푸른 난새는 광채 나는 난새로 옮아간다’는, 초현실적인 시를 지었다. 그런데 부용꽃이 등장하고, 달밤 찬 서리에 꽃잎이 붉게 떨어진다로 끝을 맺는다.

《홍길동전》을 지은 동생 허균(許筠·1569~1618년)은 “스물일곱 송이 부용꽃이 진다는 표현이 누이가 자신의 죽음을 예언한 말”이라고 했는데 실제 난설헌은 스물일곱 살에 세상을 떴다. 어쩌면 난설헌 남매, 월명사 남매는 서로 정답게 같은 눈높이에서 세상을 바라보지 않았을까.

최근 펴낸 고용석 시인의 두 번째 시집 《양미리》에는 난설헌을 그리며 쓴 시가 있다. 시인은 국어교사로 학생들에게 시를 가르쳤고 서울여상 교장으로 정년 퇴임했다.

‘초당 꽃잎에 스러지다’는 3.4(4.3)조 시조 느낌이 물씬 풍기는 맑고 단아한 시다. 강릉 초당은 난설헌의 고향, 그러니까 친정이다.

|

| 허난설헌(1563∼1589)의 초상화. 생전의 모습을 추정해 그린 것이다. |

연잎 닮은 곧은 성정

너울 속에 눈물 감추고

파도 소리 듣노라면

초당 솔잎 바람도

잠시 숨을 죽이고

자식 잃은 마음에

달빛 서리 내리는 밤

놓았던 붓 들어

눌러 쓰는 종이 위에

연꽃 스물일곱 송이

피눈물로 스러진다

옥양목 겹저고리

분홍색 무명치마

꽃샘바람에도 곱디 고와라

솟대 위에 걸린 초생달

손끝에 가만 올린다

웅숭깊은 마음으로

지붕 밑에 갇힌 삶

글 열정도 감춘 아픔

차디찬 조선의 바람

바다 깊이 잠재우고

눈썹 스치는 빗방울

가슴 붉게 저며 오면

해당화 꽃잎으로

그대 다시 만나기를

-고용석의 ‘초당 꽃잎에 스러지다 - 허초희에게’ 전문

고용석 시인은 ‘해당화 꽃잎으로/ 그대 다시 만나기를’이라며 끝을 맺는다. ‘제망매가’의 마지막행 ‘도를 닦으며 기다리겠노라’와 비슷한 울림을 준다. 혹자는 이 시를 읽고 “성불하세요?”라고 인사를 건넬지 모르겠다.

|

| 고용석 시인의 2번째 시집 《양미리》 |

밤새 악몽에 시달리다가

추위에 몸살을 앓다가

그는 아랫도리를 적셨다

팽개쳐진 고단한 삶, 다시 추스르면

삶의 끝자락을 만날 수 있을까

몸에 달라붙은 쉰 냄새를 맡는다

왜 묵은 냄새는 지워지질 않을까

삭은 이빨로

지나는 먹이를 애타게 쫓지만

오늘도 허탕이다

제왕의 갈기는 말라붙어 꺾여지고

짓무른 발톱엔 고름이 흥건하다

별들은 매일 뜨고 지지만

가족에서 쫓겨난

바람 부는 거리는 사막이다

늙은 사자는 꼬리를 접고

퉁퉁 부은 관절 매만지며

술병에 담긴 지난 영화(榮華)를 생각한다

오늘은 누가 와 줄까

제왕의 짊어진 등짐이

무겁고, 버겁다

-고용석의 ‘늙은 사자 - 노숙인에게서 나를 보다’ 전문

|

| 늙은 사자. ‘늙은 사자는 꼬리를 접고 퉁퉁 부은 관절 매만지며 술병에 담긴 지난 영화(榮華)를 생각한다.’ 사진=조선DB |

아랫도리와 김춘수의 ‘눈물’

|

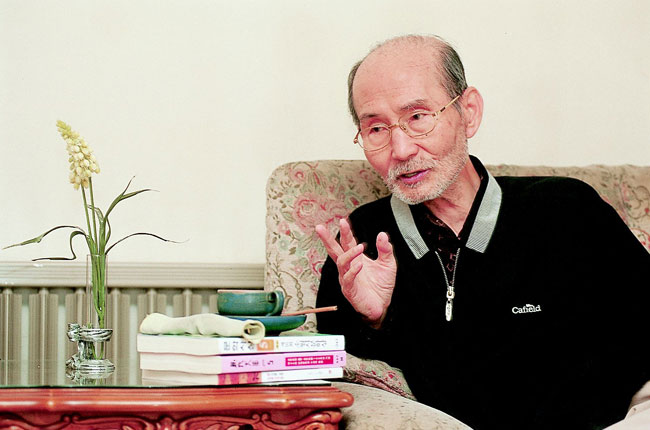

| ‘무의미의 시’를 쓴 김춘수 시인 |

남자와 여자의

아랫도리가 젖어 있다.

밤에 보는 오갈피나무,

오갈피나무의 아랫도리가 젖어 있다

맨발로 바다를 밟고 간 사람은

새가 되었다고 한다.

발바닥만 젖어 있었다고 한다.

-김춘수의 ‘눈물’ 전문

김춘수(金春洙·1922~2004년)의 ‘눈물’에 어떤 의미가 담겨 있는지는 김춘수만이 알지 모른다. 시를 읽으니 느낌상 어떤 연민이 담겨 있다. 또 ‘맨발로 바다를 밟고 간 사람’은 누구일까.

김춘수(金春洙·1922~2004년)의 ‘눈물’에 어떤 의미가 담겨 있는지는 김춘수만이 알지 모른다. 시를 읽으니 느낌상 어떤 연민이 담겨 있다. 또 ‘맨발로 바다를 밟고 간 사람’은 누구일까.‘남자와 여자의 젖은 아랫도리’는 힘든 삶을 연상시킨다. 새벽이슬에 땅은 젖게 마련이다. 바지 끝이, 치마 끝단이, 그 아랫도리가 젖었다. 오갈피나무는 수액이 많은 나무다. 누군가 수액을 추출하려 했으니 나무가 젖을 수밖에 없다. 수액을 짜는 일을 밤에 할 수밖에 없는 이유가 있지 않을까.

‘맨발로 바다를 밟고 간 사람’은 초인(超人)이다. 초인은 날개 달린 천사(새)일 것이다. 초인이 물 위를 걸으니 발바닥만 젖을 뿐이리라. 시 ‘눈물’을 읽으니 전체적으로 어조가 슬프다.

시 ‘눈물’에는 시인이 현실을 해석하고 초극하고자 하는 이유와 ‘무의미 시’로 향하는 근본적인 동인(動因)이 내재되어 있다. 낯선 이미지(아랫도리, 오가피나무, 맨발, 새, 발바닥)가 흩어져 있는 것처럼 보이지만, 분명하진 않으나, 상당한 긴밀성을 지니고 있다. 어떻게 풀어가야 할지는 평자의 몫이 아닌 독자의 선택일지 모른다.

남진우 시인이 엮은 김춘수의 에세이집 《왜 나는 시인인가》(2005)에 시 ‘눈물’의 창작 경위가 실려 있어 소개한다.

유년 시절 김춘수가 경남 통영의 공립 보통학교 5학년에 재학 중일 때 한 아이가 편입해왔다. 보통 아이만큼 입성을 차려입고 다녔다는 인상은 없다. 늘 무릎을 드러낸 베잠방이를 입고 있었다. 일 년 내내 겨울에도 그 차림이었다. 무릎 밑 노출된 아랫도리는 마치 오갈피나무의 껍질을 보는 듯했다. 운동회가 열렸다. 100m 경주에 그는 맨발로 뛰어 2등으로 골인한 아이를 5~6m나 제치고 1등을 했다. 공책 두 권을 부상으로 받고 운동장을 빠져나오는 그는 조금도 꿀리는 기색이 아니었다.

김춘수는 오갈피나무와 같은 나무껍질을 보면, 어린 시절 바윗빛 같은 살갗의 그가 떠올랐다고 한다. ‘조금도 꿀리는 기색이 아닌’ 그를 떠올리며 시인은 예수를 생각한 것이다. 시 ‘눈물’이 종교적인 시일지 모른다는 생각이 들었다. 물론 판단은 독자의 몫이다.⊙