⊙ ‘삶은 가시장미인가 장미가시인가 아니면 장미의 가시인가, 장미와 가시인가’(김승희)

⊙ ‘찌르는 내 등뼈 가시를 포개 얹고서/ 한세상 자반으로 절여져 왔을까’(강수니)

⊙ ‘찌르는 내 등뼈 가시를 포개 얹고서/ 한세상 자반으로 절여져 왔을까’(강수니)

- 선인장의 꽃. 가시가 많아 만질 수 없지만 자그마한 붉은 꽃이 강렬하다. 사진=조선일보DB

가시가 목에 걸렸다. 도저히 뺄 수가 없다. 이번 생(生)은, 이 지독한 가시에서 벗어날 수 없는 운명일까. 시인들은 가시를 바라보며 생(生)의 의미를 반추하고, 독자들은 그 시의 가시에 찔려 함께 눈물을 흘린다. 소설가 박완서(1931~2011년)는 ‘정신이 돼지처럼 무디어져 있을 때 시의 가시에 찔려 정신이 번쩍 나고 싶어’ 시를 읽었다. 그의 산문집 《못 가본 길이 더 아름답다》(2010)에 이런 문장이 나온다.

〈글 쓰다 막힐 때 머리도 쉴 겸 해서 시를 읽는다. 좋은 시를 만나면 막힌 말꼬가 거짓말처럼 풀릴 때가 있다. 다 된 문장이 꼭 들어가야 할 한마디 말을 못 찾아 어색하거나 비어 보일 때가 있다. 그럴 때도 시를 읽는다. 단어 하나를 꿔오기 위해, 또는 슬쩍 베끼기 위해. 시집은 이렇듯 나에게 좋은 말의 보고다. 심심하고 심심해서 왜 사는지 모르겠을 때도 위로받기 위해 시를 읽는다. 등 따습고 배불러 정신이 돼지처럼 무디어져 있을 때 시의 가시에 찔려 정신이 번쩍 나고 싶어 시를 읽는다. 나이 드는 게 쓸쓸하고, 죽을 생각을 하면 무서워서 시를 읽는다. 꽃 피고 낙엽 지는 걸 되풀이해서 봐온 햇수를 생각하고 이제 죽어도 여한이 없다고 생각하면서도 내년에 뿌릴 꽃씨를 받는 내가 측은해서 시를 읽는다.〉(215~216쪽)

생전에 박완서는 시에 대한 애정이 각별해, 시를 즐겨 암송하고 좋은 시집을 가까이 뒀다고 한다. ‘시의 가시에 찔리고 싶어’ ‘나이 드는 게 무서워’ ‘내년에 뿌릴 꽃씨를 받는 내가 측은해’ 시를 읽었다.

그가 쓴 문장 속에 늘 시적 상상력이 가득했던 이유를 알 것 같아 저절로 고개가 숙어졌다.

그러면서도 시인의 언어와 소설가의 문장은 서로 다른 것일까, 하는 생각이 들었다.

허만하의 ‘언어의 가시’, 강수니의 ‘고등어자반’

허만하(1932~ ) 시인의 시집 《비는 수직으로 서서 죽는다》(2000)를 읽다 보니 ‘시인의 언어는 기대지 않는다’라는 문장이 나온다. 내리는 비처럼 시인의 언어는 ‘수직(垂直)’인데 ‘마치 중천에 얼어 있는 눈부신 햇살과 같다’는 것이다.

외로움의 절벽으로 스스로를 지키는

섬.

폭발하는 여울처럼 부서지는 갈채를

두 눈으로 들었던

루드비히 폰 베토벤

시인은 전율한다

벙어리 소녀의 눈빛에 잠겨 있는

호수의 무한한 깊이를 바라보고.

시인을 찌른 것은 장미의 가시가 아니라

언어의 가시다

그의 언어는 짓밟힌다, 꿈에 시달린다, 앓는다,

그의 눈은 앓는 언어다

그의 앓는 언어로 본다

-허만하의 ‘장미의 가시·언어의 가시’ 부분

시인에 따르면 시인의 언어는 ‘가시의 언어’다. ‘하나의 이미지를 잉태하기 위하여/ 수많은 풍경을 학살하는’ 것이 시인의 운명이다. 시인의 눈은 ‘앓는 언어’이고, 그 ‘앓는 언어’로 세상을 본다.

그러면 ‘외로움의 절벽으로 스스로를 지키는 섬’이 다시 보이고, ‘부서지는 갈채를 두 눈으로 듣는 베토벤’이 보이며, ‘벙어리 소녀의 눈빛에 잠긴 호수의 무한한 깊이’가 보인다.

이제야 알 것도 같다. 박완서조차 때로 ‘언어의 가시’에 찔리고 싶어 한 이유를. ‘장미의 가시’보다 ‘언어의 가시’가 더 아프다는 사실을.

2013년 《시문학》으로 등단한 강수니 시인의 등단작 ‘고등어자반’에 부부의 생애가 담겨 있다. 남편 앞가슴이 아내 등뼈 가시에 찔려 흉터로 남아 있다. 그 역(逆)도 성립한다. 서로가 서로에게 가시로 존재를 확인한다. 시인은 어물전 고등어자반 한 손을 보며 ‘짠 세상 함께 건너온 우리 부부 같다’고 느낀다.

어물전 고등어자반 한 손

짠 세상 함께 건너온 우리 부부 같다

포개진 안쪽 고등어 등짝에

윗 고등어 가슴뼈자국 선명하다

나 한때, 아롱무늬 시퍼런 청춘을 등에 업고

푸른 물속 헤엄치던 활어시절 그 속을

쓸개 창자 다 빼어내고

왕소금 꽉꽉 채워지던 그런 날엔

짠 소리 톡톡 뱉으며 염장을 지르곤 했는데

어느 날 문득 바라본 남편 앞가슴 살점에

내 등뼈 자국이 흉터로 박혀 있었다

그도 찌르는 내 등뼈 가시를 포개 얹고서

소금 같은 한세상 자반으로 절여져 왔을까

속안의 속것까지 다 버린

고등어자반으로 살아왔을까

-강수니의 ‘고등어자반’ 전문

누구나 등이 푸른 생선같이 청춘을 업고 헤엄치던 활어 시절이 있다. 그러나 지는 세월을 막을 수 없다. 살다 보니 어느덧 쓸개 창자가 다 빠지게 된다. 심지어 왕소금 꽉꽉 채워지는 비극도 감내해야 하는 게 우리 생이다. 아내는 가끔 남편을 향해 ‘짠 소리 톡톡 뱉으며 염장을 지르곤’ 했다. 어느 날 문득 바라본 남편 앞가슴 살점에 아내의 등뼈 자국(가시)이 흉터로 박혀 있음을 안다. 아내는 반문한다. ‘그도 찌르는 내 등뼈 가시를 포개 얹고서/ 소금 같은 한세상 자반으로 절여져 왔을까’ 하고. ‘속안의 속것까지 다 버린’ 고등어자반처럼 말이다.

김수영의 ‘사랑의 변주곡’, 정호승의 ‘물고기에게 젖을…’

김수영(1921~1968년) 시인이야말로 가시처럼 시를 썼다. 그의 일생이 가시다.

살점을 찌르는 가시 같은 언어로, 기막힌 냉소로 세상과 맞섰다. 그 역설의 바탕에는 따듯한 사랑의 마음이 담겨 있다. 그래서 시인은 말한다. ‘이제 가시밭, 덩쿨장미의 기나긴 가시까지도 사랑’이라고. 난로 위의 끓어오르는 주전자의 물이 아슬아슬하게 넘지 않는 것처럼 김수영식(式) 사랑의 절도(節度)는 이렇게 열렬하다.

욕망이여 입을 열어라 그 속에서

사랑을 발견하겠다 都市의 끝에

사그러져가는 라디오의 재갈거리는 소리가

사랑처럼 들리고 그 소리가 지워지는

강이 흐르고 그 강 건너에 사랑하는

암흑이 있고 三월을 바라보는 마른나무들이

사랑의 봉오리를 준비하고 그 봉오리의

속삭임이 안개처럼 이는 저쪽에 쪽빛

산이

사랑의 기차가 지나갈 때마다 우리들의

슬픔처럼 자라나고 도야지 우리의 밥찌끼

같은 서울의 등불을 무시한다

이제 가시밭, 덩쿨장미의 기나긴 가시가지

까지도 사랑이다

-김수영의 ‘사랑의 변주곡’ 부분

시인에게 ‘사랑의 변주곡’은 ‘암흑 속 고양이의 푸른 눈망울’과 같다. 그 눈망울을 ‘우리들이 4·19에서 배운 기술’이라고 했다. 그래서일까. ‘복사씨와 살구씨가 한번은 사랑에 미쳐 날뛸’ 날이 올 것이라 믿었고, 김수영의 믿음은 헛되지 않았다.

아들아 너에게 狂言을 가르치기 위한 것이 아니다

사랑을 알 때까지 자라라

人類의 종언의 날에

너의 술을 다 마시고 난 날에

美大陸에서 石油가 고갈되는 날에

그렇게 먼 날까지 가기 전에 너의 가슴에

새겨둘 말을 너는 都市의 疲勞에서

배울 거다

이 단단한 고요함을 배울 거다

복사씨가 사랑으로 만들어진 것이 아닌가 하고

의심할 거다!

복사씨와 살구씨가

한번은 이렇게

사랑에 미쳐 날뛸 날이 올 거다!

-김수영의 ‘사랑의 변주곡’ 부분

생선의 푸른 가시를 떠올리니 정호승(1950~ ) 시인의 시 ‘물고기에게 젖을 먹이는 여자’가 떠오른다. 이 시는 시집 《포옹》(2007)에 실렸다.

어린 물고기가 자라 언젠가는 흉흉한 가시를, 가시 돋친 말로 엄마 물고기, 아빠 물고기의 등짝을 찌를 테지만 아기 물고기에게 기꺼이 젖을 물리고야 만다. 찔릴 때 찔리더라도, 모든 부모가 그러하듯.

깊은 바다

바닥이 없는 바다의 물고기들이

물속에서 물에 빠져 허우적거릴 때

결국은 엄마를 잃고 모든 물고기들이

물속에서 목이 마를 때

급히 브래지어를 밀쳐올리고

물고기에게 젖을 먹이는 여자

첫아기를 낳은 젊은 엄마처럼

튼튼한 젖가슴을 드러내고

물고기에게 배불리 젖을 먹이는 여자

망망한 바다

갈매기도 없는 바다의 물고기들이

수평선에 목이 걸려 죽어갈 때에도

수평선을 풀어주고

하루종일 젖을 먹이는 여자

나 그 여자에게 다가가

젖 달라고 우네

아기처럼

-정호승의 ‘물고기에게 젖을 먹이는 여자’ 부분

엄마 물고기는 그렇다. 저 그물에 목이 걸려 시장에 팔려나가더라도 ‘첫아기를 낳은 젊은 엄마처럼’ 배불리 젖을 먹일 것이다. 수평선에 목이 걸려 죽어갈 때에도, 수평선을 풀어주고 하루 종일 젖을 먹일 것이다. 그 젖통이 다 짜부라질 때까지.

그리고 우리는 그 사랑을 잊지 못해, 아니 세상살이가 너무 괴로워 때로 아기처럼 젖 달라고 울고 싶어질 것이다.

김재덕의 ‘가시’, 김승희의 ‘장미와 가시’

경기도 안양에서 보청기 대리점을 운영하는 김재덕(1962~ ) 시인이 귀한 첫 시집 《나는 왼쪽에서 비롯되었다》(곰곰나루 간)를 펴냈다. 시 ‘가시’는 아픈 기억을 노래하는 시다.

가시가 목에 걸리듯 아픈 기억에서 누구든 자유로울 수 없다. 그런데 상처를 이제는 아름답게 볼 수 있을 만큼 깊어졌다.

고약한 저 가시는 ‘절대 내 편이 아니었지만’, 그래도 생선 바늘을 한쌈 다 뽑고 ‘한입 가득 웃을 수 있는’ 희망과 그리움은 분명 내 편이었으리라. ‘가늘고 뾰족한 삼십 년’의 시간, ‘생가시 같은 지난날’의 수고로움이야말로 바로 생의 맛을 더욱 풍부하게 완성시키는 (부차적) 조건이니까…. 갈치에게 가시 없음을 상상할 수 없으니 가시 바르는 일을 즐길 수밖에. 카르페디엠(Carpe Diem), 피할 수 없으면 현재를 즐겨야 한다.

갈치를 바르며

자분자분

당신은 목에 걸린 기억을 뽑는다.

등지느러미 아래 촘촘한

생가시 같은 지난날들.

바싹 구워져 비린내마저 고소하지만

희미한 핏빛은 여전히 어룽.

하얀 이밥 위로

아픔 한 토막 얹다가

다시 뽑는

가늘고 뾰족한 삼십 년.

글쎄, 그때 당신은 절대 내 편이 아니었다니까.

언제쯤

바늘 한쌈 다 뽑고

한입 가득 웃을 수 있을까

당신은.

-김재덕의 ‘가시’ 전문

이미 시인은 알고 있다. 비록 ‘언제쯤/ 바늘 한쌈 다 뽑고/ 한입 가득 웃을 수 있을까’라고 말하지만, 누구도 가시를 다 뽑을 수 없다는 것을 알고 있다. 어쩌면 목에 걸린 가시 덕에 우리는 근근이 버티며 살아간다. 가시가 뽑히는 날에 우리는 영영 다시는 깨어날 수 없을지 모른다.

눈먼 손으로

나는 삶을 만져 보았네.

그건 가시투성이였어.

가시투성이 삶의 온몸을 만지며

나는 미소 지었지.

이토록 가시가 많으니

곧 장미꽃이 피겠구나 하고.

장미꽃이 피어난다 해도

어찌 가시의 고통을 잊을 수 있을까 해도

장미꽃이 피기만 한다면

어찌 가시의 고통을 버리지 못하리오

(…)

그의 몸에는 많은 가시가

돋아 있었지만, 그러나,

나는 한 송이의 장미꽃도 보지 못하였네.

그러니, 그대, 이제 말해주오,

삶은 가시장미인가 장미가시인가

아니면 장미의 가시인가, 또는

장미와 가시인가를.

-김승희의 ‘장미와 가시’ 부분

김승희(1952~ ) 시인은 ‘눈먼 손으로’ 자신의 삶을 만져본다. 눈 뜨고는 만질 수 없을 만큼 아프다는 얘기다. 가시투성이 몸을 만지며 ‘나’는 때로 미소 짓는다. 아프게, 더 따갑게 살아왔으니, ‘이토록 가시가 많으니’ ‘곧 장미꽃이 피겠구나(되겠구나)’ 하고.

생과 싸우며 많이 아팠으니 장미꽃이 되리라 기대하지만 한 송이의 장미꽃으로 피어나지 못한다. 시인은 생각한다. 얼마나 더 찔려야, 더 아파야 장미가 될까, 하고.

피투성이 상처에서 언제쯤 아름다운 장미꽃이 피어날까. 장미꽃 같은 변화된 삶을 어디서 확인할 수 있을까.

희망고문이다. 삶이 너무 괴로워, 죽고 싶을 정도로 괴로운 어느 날, 시인은 자신에게 아니, 하늘을 향해 이렇게 말한다. ‘그대, 이제 말해주오/ 삶은 가시장미인가 장미가시인가’.

말장난 같은 시인의 독백이 메아리처럼 독자에게 묻는다.

삶은 가시장미일까, 장미가시일까. 아니면 장미의 가시일까, 장미와 가시일까.⊙

|

| 박완서의 산문집 《못 가본 길이 더 아름답다》(2010) |

생전에 박완서는 시에 대한 애정이 각별해, 시를 즐겨 암송하고 좋은 시집을 가까이 뒀다고 한다. ‘시의 가시에 찔리고 싶어’ ‘나이 드는 게 무서워’ ‘내년에 뿌릴 꽃씨를 받는 내가 측은해’ 시를 읽었다.

그가 쓴 문장 속에 늘 시적 상상력이 가득했던 이유를 알 것 같아 저절로 고개가 숙어졌다.

그러면서도 시인의 언어와 소설가의 문장은 서로 다른 것일까, 하는 생각이 들었다.

허만하의 ‘언어의 가시’, 강수니의 ‘고등어자반’

|

| 허만하의 시집 《비는 수직으로 서서 죽는다》(1999) |

외로움의 절벽으로 스스로를 지키는

섬.

폭발하는 여울처럼 부서지는 갈채를

두 눈으로 들었던

루드비히 폰 베토벤

시인은 전율한다

벙어리 소녀의 눈빛에 잠겨 있는

호수의 무한한 깊이를 바라보고.

시인을 찌른 것은 장미의 가시가 아니라

언어의 가시다

그의 언어는 짓밟힌다, 꿈에 시달린다, 앓는다,

그의 눈은 앓는 언어다

그의 앓는 언어로 본다

-허만하의 ‘장미의 가시·언어의 가시’ 부분

시인에 따르면 시인의 언어는 ‘가시의 언어’다. ‘하나의 이미지를 잉태하기 위하여/ 수많은 풍경을 학살하는’ 것이 시인의 운명이다. 시인의 눈은 ‘앓는 언어’이고, 그 ‘앓는 언어’로 세상을 본다.

그러면 ‘외로움의 절벽으로 스스로를 지키는 섬’이 다시 보이고, ‘부서지는 갈채를 두 눈으로 듣는 베토벤’이 보이며, ‘벙어리 소녀의 눈빛에 잠긴 호수의 무한한 깊이’가 보인다.

이제야 알 것도 같다. 박완서조차 때로 ‘언어의 가시’에 찔리고 싶어 한 이유를. ‘장미의 가시’보다 ‘언어의 가시’가 더 아프다는 사실을.

|

| 강수니의 시집 《피는 꽃은 연습하지 않는다》(2019) |

어물전 고등어자반 한 손

짠 세상 함께 건너온 우리 부부 같다

포개진 안쪽 고등어 등짝에

윗 고등어 가슴뼈자국 선명하다

나 한때, 아롱무늬 시퍼런 청춘을 등에 업고

푸른 물속 헤엄치던 활어시절 그 속을

쓸개 창자 다 빼어내고

왕소금 꽉꽉 채워지던 그런 날엔

짠 소리 톡톡 뱉으며 염장을 지르곤 했는데

어느 날 문득 바라본 남편 앞가슴 살점에

내 등뼈 자국이 흉터로 박혀 있었다

그도 찌르는 내 등뼈 가시를 포개 얹고서

소금 같은 한세상 자반으로 절여져 왔을까

속안의 속것까지 다 버린

고등어자반으로 살아왔을까

-강수니의 ‘고등어자반’ 전문

누구나 등이 푸른 생선같이 청춘을 업고 헤엄치던 활어 시절이 있다. 그러나 지는 세월을 막을 수 없다. 살다 보니 어느덧 쓸개 창자가 다 빠지게 된다. 심지어 왕소금 꽉꽉 채워지는 비극도 감내해야 하는 게 우리 생이다. 아내는 가끔 남편을 향해 ‘짠 소리 톡톡 뱉으며 염장을 지르곤’ 했다. 어느 날 문득 바라본 남편 앞가슴 살점에 아내의 등뼈 자국(가시)이 흉터로 박혀 있음을 안다. 아내는 반문한다. ‘그도 찌르는 내 등뼈 가시를 포개 얹고서/ 소금 같은 한세상 자반으로 절여져 왔을까’ 하고. ‘속안의 속것까지 다 버린’ 고등어자반처럼 말이다.

김수영의 ‘사랑의 변주곡’, 정호승의 ‘물고기에게 젖을…’

|

| 김수영의 시선집 《사랑의 변주곡》(1988) |

살점을 찌르는 가시 같은 언어로, 기막힌 냉소로 세상과 맞섰다. 그 역설의 바탕에는 따듯한 사랑의 마음이 담겨 있다. 그래서 시인은 말한다. ‘이제 가시밭, 덩쿨장미의 기나긴 가시까지도 사랑’이라고. 난로 위의 끓어오르는 주전자의 물이 아슬아슬하게 넘지 않는 것처럼 김수영식(式) 사랑의 절도(節度)는 이렇게 열렬하다.

욕망이여 입을 열어라 그 속에서

사랑을 발견하겠다 都市의 끝에

사그러져가는 라디오의 재갈거리는 소리가

사랑처럼 들리고 그 소리가 지워지는

강이 흐르고 그 강 건너에 사랑하는

암흑이 있고 三월을 바라보는 마른나무들이

사랑의 봉오리를 준비하고 그 봉오리의

속삭임이 안개처럼 이는 저쪽에 쪽빛

산이

사랑의 기차가 지나갈 때마다 우리들의

슬픔처럼 자라나고 도야지 우리의 밥찌끼

같은 서울의 등불을 무시한다

이제 가시밭, 덩쿨장미의 기나긴 가시가지

까지도 사랑이다

-김수영의 ‘사랑의 변주곡’ 부분

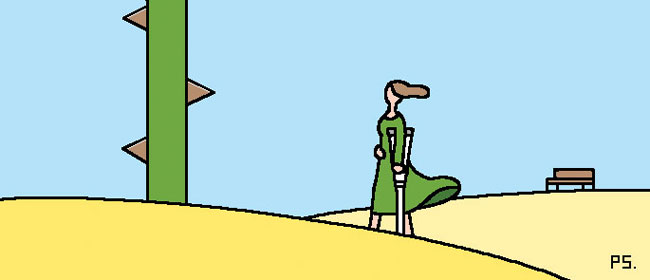

|

| 누구나 가시와 같은 상처를 안고 살아간다. 아프다는 것은 모두의 존재 이유다. 일러스트=조선일보DB |

아들아 너에게 狂言을 가르치기 위한 것이 아니다

사랑을 알 때까지 자라라

人類의 종언의 날에

너의 술을 다 마시고 난 날에

美大陸에서 石油가 고갈되는 날에

그렇게 먼 날까지 가기 전에 너의 가슴에

새겨둘 말을 너는 都市의 疲勞에서

배울 거다

이 단단한 고요함을 배울 거다

복사씨가 사랑으로 만들어진 것이 아닌가 하고

의심할 거다!

복사씨와 살구씨가

한번은 이렇게

사랑에 미쳐 날뛸 날이 올 거다!

-김수영의 ‘사랑의 변주곡’ 부분

생선의 푸른 가시를 떠올리니 정호승(1950~ ) 시인의 시 ‘물고기에게 젖을 먹이는 여자’가 떠오른다. 이 시는 시집 《포옹》(2007)에 실렸다.

어린 물고기가 자라 언젠가는 흉흉한 가시를, 가시 돋친 말로 엄마 물고기, 아빠 물고기의 등짝을 찌를 테지만 아기 물고기에게 기꺼이 젖을 물리고야 만다. 찔릴 때 찔리더라도, 모든 부모가 그러하듯.

|

| 정호승의 시집 《포옹》(2007) |

바닥이 없는 바다의 물고기들이

물속에서 물에 빠져 허우적거릴 때

결국은 엄마를 잃고 모든 물고기들이

물속에서 목이 마를 때

급히 브래지어를 밀쳐올리고

물고기에게 젖을 먹이는 여자

첫아기를 낳은 젊은 엄마처럼

튼튼한 젖가슴을 드러내고

물고기에게 배불리 젖을 먹이는 여자

망망한 바다

갈매기도 없는 바다의 물고기들이

수평선에 목이 걸려 죽어갈 때에도

수평선을 풀어주고

하루종일 젖을 먹이는 여자

나 그 여자에게 다가가

젖 달라고 우네

아기처럼

-정호승의 ‘물고기에게 젖을 먹이는 여자’ 부분

엄마 물고기는 그렇다. 저 그물에 목이 걸려 시장에 팔려나가더라도 ‘첫아기를 낳은 젊은 엄마처럼’ 배불리 젖을 먹일 것이다. 수평선에 목이 걸려 죽어갈 때에도, 수평선을 풀어주고 하루 종일 젖을 먹일 것이다. 그 젖통이 다 짜부라질 때까지.

그리고 우리는 그 사랑을 잊지 못해, 아니 세상살이가 너무 괴로워 때로 아기처럼 젖 달라고 울고 싶어질 것이다.

김재덕의 ‘가시’, 김승희의 ‘장미와 가시’

|

| 김재덕의 시집 《나는 왼쪽에서 비롯되었다》(2022) |

가시가 목에 걸리듯 아픈 기억에서 누구든 자유로울 수 없다. 그런데 상처를 이제는 아름답게 볼 수 있을 만큼 깊어졌다.

고약한 저 가시는 ‘절대 내 편이 아니었지만’, 그래도 생선 바늘을 한쌈 다 뽑고 ‘한입 가득 웃을 수 있는’ 희망과 그리움은 분명 내 편이었으리라. ‘가늘고 뾰족한 삼십 년’의 시간, ‘생가시 같은 지난날’의 수고로움이야말로 바로 생의 맛을 더욱 풍부하게 완성시키는 (부차적) 조건이니까…. 갈치에게 가시 없음을 상상할 수 없으니 가시 바르는 일을 즐길 수밖에. 카르페디엠(Carpe Diem), 피할 수 없으면 현재를 즐겨야 한다.

갈치를 바르며

자분자분

당신은 목에 걸린 기억을 뽑는다.

등지느러미 아래 촘촘한

생가시 같은 지난날들.

바싹 구워져 비린내마저 고소하지만

희미한 핏빛은 여전히 어룽.

하얀 이밥 위로

아픔 한 토막 얹다가

다시 뽑는

가늘고 뾰족한 삼십 년.

글쎄, 그때 당신은 절대 내 편이 아니었다니까.

언제쯤

바늘 한쌈 다 뽑고

한입 가득 웃을 수 있을까

당신은.

-김재덕의 ‘가시’ 전문

이미 시인은 알고 있다. 비록 ‘언제쯤/ 바늘 한쌈 다 뽑고/ 한입 가득 웃을 수 있을까’라고 말하지만, 누구도 가시를 다 뽑을 수 없다는 것을 알고 있다. 어쩌면 목에 걸린 가시 덕에 우리는 근근이 버티며 살아간다. 가시가 뽑히는 날에 우리는 영영 다시는 깨어날 수 없을지 모른다.

|

| 거리의 담장에 활짝 핀 장미꽃들. 삶은 가시장미인가 장미가시인가. 사진=조선일보DB |

나는 삶을 만져 보았네.

그건 가시투성이였어.

가시투성이 삶의 온몸을 만지며

나는 미소 지었지.

이토록 가시가 많으니

곧 장미꽃이 피겠구나 하고.

장미꽃이 피어난다 해도

어찌 가시의 고통을 잊을 수 있을까 해도

장미꽃이 피기만 한다면

어찌 가시의 고통을 버리지 못하리오

(…)

그의 몸에는 많은 가시가

돋아 있었지만, 그러나,

나는 한 송이의 장미꽃도 보지 못하였네.

그러니, 그대, 이제 말해주오,

삶은 가시장미인가 장미가시인가

아니면 장미의 가시인가, 또는

장미와 가시인가를.

-김승희의 ‘장미와 가시’ 부분

|

| 김승희의 시집 《단무지와 베이컨의 진실한 사람》(2021) |

생과 싸우며 많이 아팠으니 장미꽃이 되리라 기대하지만 한 송이의 장미꽃으로 피어나지 못한다. 시인은 생각한다. 얼마나 더 찔려야, 더 아파야 장미가 될까, 하고.

피투성이 상처에서 언제쯤 아름다운 장미꽃이 피어날까. 장미꽃 같은 변화된 삶을 어디서 확인할 수 있을까.

희망고문이다. 삶이 너무 괴로워, 죽고 싶을 정도로 괴로운 어느 날, 시인은 자신에게 아니, 하늘을 향해 이렇게 말한다. ‘그대, 이제 말해주오/ 삶은 가시장미인가 장미가시인가’.

말장난 같은 시인의 독백이 메아리처럼 독자에게 묻는다.

삶은 가시장미일까, 장미가시일까. 아니면 장미의 가시일까, 장미와 가시일까.⊙