⊙ 혜성같이 울퉁불퉁한 별은 해우소 돌담으로 좋고(허문영)

⊙ 나비 허리에 새파란 초생달이 시리다(김기림)

⊙ 나비 허리에 새파란 초생달이 시리다(김기림)

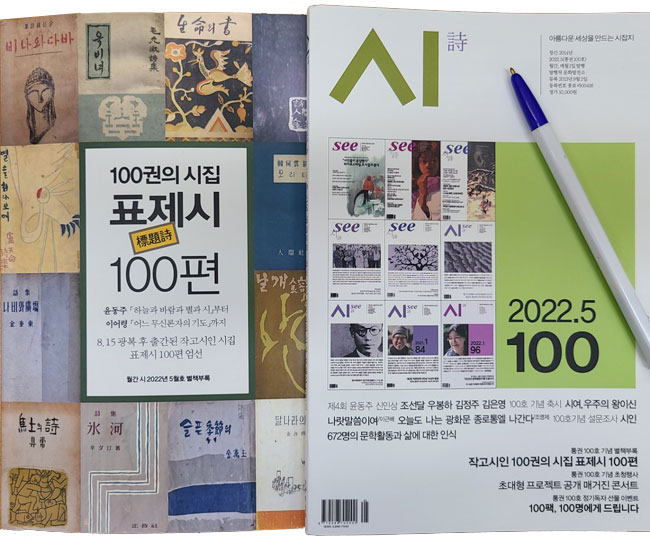

- 《월간 시》 5월호와 통권 100호를 기념하는 별책부록 ‘100권의 시집 표제시 100편’.

《월간 시(詩)》 5월호가 특별한 별책부록을 내놨다.

통권 100호를 기념하는 ‘100권의 시집 표제시 100편’인데 광복 이후 출간된 작고(作故)시인의 시집 100권을 엄선한 뒤 그 시집의 표제시 100편을 담았다.

표제시(標題詩)란 ‘시집 제목의 시’를 말한다. 한국 현대시의 대계(大系)라고 해도 과장이 아니다. 《월간 시》의 책임 편집을 맡은 민윤기 시인과 조명제·허형만 시인이 시집 100권을 선정했다고 한다.

그중 기자가 10편을 추렸다. 선정 기준은 ‘阿Q의 시 읽기’ 코너에 소개 안 된 시들 중에서 골랐다. 덧붙여 약간의 시 해설을 보탰다.

①이용악의 ‘오랑캐꽃’

─ 긴 세월을 오랑캐와의 싸움에 살았다는 우리의 머언 조상들이 너를 불러 ‘오랑캐꽃’이라 했으니 어찌 보면 너의 뒷모양이 머리태를 드리운 오랑캐의 뒷머리와도 같은 까닭이라 전한다 ─

아낙도 우두머리도 돌볼 새 없이 갔단다

도래샘도 띳집도 버리고 강 건너로 쫓겨갔단다

고려 장군님 무지 무지 쳐들어와

오랑캐는 가랑잎처럼 굴러갔단다

구름이 모여 골짝 골짝을 구름이 흘러

백 년이 몇백 년이 뒤를 이어 흘러갔나

너는 오랑캐의 피 한 방울 받지 않았건만

오랑캐꽃

너는 돌가마도 털메투리도 모르는 오랑캐꽃

두 팔로 햇빛을 막아 줄게

울어보렴 목 놓아 울어나 보렴 오랑캐꽃

-이용악 ‘오랑캐꽃’ 전문

이용악(李庸岳·1914~?)이 쓴 ‘오랑캐꽃’은 《인문평론》 1939년 10월호에 발표됐지만 시집 《오랑캐꽃》은 1947년 4월 출간됐다. 서정주(徐廷柱) 시인은 이 시를 두고 “망국민의 절망과 비애를 잘도 표현했다”고 극찬했다.

제비꽃의 다른 이름으로 모양이 오랑캐의 머리를 닮아 붙여진 이름이지만 연약하기만 한 꽃이다.

일제의 가혹한 탄압으로 그 옛날 오랑캐의 침공 때와 다를 바 없는 신세로 전락한 민족의 현실을 그리고 있다. ‘울어 보렴 목놓아 울어나 보렴’이라는 3연 마지막 구절에 이르러 화자의 감정이 폭발한다.

1연 3행의 ‘고려 장군님’은 고려조 때 동북 9성을 개척한 윤관(尹瓘·?~1111년)을 지칭한다는 해석이 있다.

②박목월의 ‘산도하’

산은

구강산(九江山)

보랏빛 석산(石山)

산도화

두어 송이

송이 버는데

봄눈 녹아 흐르는

옥 같은

물에

사슴은

암사슴

발을 씻는다.

-박목월의 ‘산도화(山桃花)1’ 전문

박목월(朴木月·1916~1978년)의 시집 《산도화》는 1955년 12월 간행됐다. 6·25전쟁 직후 참상을 감안하면 ‘산도화’의 세계는 초현실적(超現實的)으로 느껴진다. 무엇이 시인으로 하여금 무릉도원(武陵桃源)을 꿈꾸게 만들었을까. 무엇이 ‘아홉 개의 강이 흐르는 산’과 ‘보랏빛 돌산’ 같은 선경(仙境)을 그리게 했을까.

현실도피라는 평이 있지만 잃어버린 고향과 자연의 회복을 갈구하며 동족상잔(同族相殘)의 비극적 어둠을 초월하려는 시인의 강렬한 이상향(理想鄕)이 시 속에 녹았다고 볼 수 있다.

③한하운 ‘보리피리’

보리피리 불며

봄 언덕

고향 그리워

피—ㄹ 닐니리.

보리피리 불며

꽃 청산

어린 때 그리워

피—ㄹ 닐니리.

보리피리 불며

인환의 거리

인간사 그리워

피—ㄹ 닐니리.

보리피리 불며

방랑의 기산하

눈물의 언덕을 지나

피—ㄹ 닐니리.

-한하운 ‘보리피리’ 전문

1955년 10월 2일 간행된 한하운(韓何雲·1919~1975년) 시인의 두 번째 시집에 실렸다. 시인의 본명은 태영(泰永). 함경남도 함주 출신으로 1949년 시단(詩壇)에 등장했다.

한센병으로 인해 사람을 등질 수밖에 없는 안타까운 사연이 담겨 있다. 함흥 제일공업보통학교 시절에 발병(發病)했다고 한다.

3연의 ‘인환(人寰)’은 사람이 사는 곳, 인간 세상을 뜻하고 5연의 ‘방랑의 기산하(幾山河)’는 이곳저곳 여러 산하를 떠돈다는 의미다. 이 시의 간결한 규칙성과 리듬감[律格]이 시를 더 슬프게 만드는 장치다.

④서정주의 ‘동천(冬天)’

내 마음 속 우리 님의 고운 눈썹을

즈믄 밤의 꿈으로 맑게 씻어서

하늘에다 옮기어 심어 놨더니

동지 섣달 날으는 매서운 새가

그걸 알고 시늉하여 비끼어 가네.

-서정주 ‘동천’ 전문

서정주(1915~2000년)의 ‘동천’은 1966년 《현대문학》 5월호에 발표됐다. 동명의 시집은 1968년 11월 세상에 나왔다.

7·5조 3음보 정형률의 짧은 시. 얼음처럼 차갑고 투명한 겨울 하늘에 ‘매서운 새’가 난다. 그 하늘에 ‘고운 눈썹’, 즉 초승달이 걸려 있다. 달[月]은 시적(詩的) 자아(自我)가 염원하는 동경의 상징물로 풀이할 수 있는데 궁극적으로 초승달은 ‘즈믄 밤의 꿈’인 만월(滿月), 즉 완전한 영원의 세계를 향한다. ‘매서운 새’는 만월인 영원한 세계를 동경, 추구하는 인간을 뜻한다는 해석이 나온다. ‘비끼어 가’는 ‘매서운 새’를 통해 임의 눈썹으로 상징되어 있는 정신적 가치가 한층 고고한 존재로 드러난다.

⑤김춘수 ‘부다페스트에서의 소녀의 죽음’

다뉴브강(江)에 살얼음이 지는 동구(東歐)의 첫겨울

가로수 잎이 하나 둘 떨어져 뒹구는 황혼 무렵

느닷없이 날아온 수발(數發)의 소련제(製) 탄환(彈丸)은

땅바닥에

쥐새끼보다도 초라한 모양으로 너를 쓰러뜨렸다

순간,

바숴진 두부(頭部)는 소스라쳐 삼십보(三十步) 상공으로 튀었다. 두부를 잃은 목통에서는 피가

네 낯익은 거리의 포도(鋪道)를 적시며 흘렀다

너는 열세 살이라고 그랬다.

네 죽음에서는 한 송이 꽃도

한 깃의 한 마리 비둘기도 날지 않았다.

네 죽음을 부듬고 부다페스트의 밤은 목 놓아 울 수도 없었다.

죽어서 한결 가비여운 네 영혼은

감시(監視)의 일만(一萬)의 눈초리도 미칠 수 없는

다뉴브강 푸른 물결 위에 와서

오히려 죽지 못한 사람들을 위하여 소리 높이 울었다.

…

-김춘수 ‘부다페스트에서의…’ 일부

비극적 아름다움이 가득한 이 시는 1959년 11월 펴낸 김춘수(金春洙·1922~ 2004년)의 시집에 담겨 있다. 시인에게 ‘한국시인협회상’을 안긴 작품으로 전쟁의 공포를 담은 산문시. 헝가리에서 일어난 자유의 물결을 총검으로 유린하고 억압하는 소련의 비인도적 행위에 대한 비판과 고발과 항거를 담았다. ‘다뉴브강 푸른 물결 위에 와서 오히려 죽지 못한 사람들을 위해 소리 높여 우는’ 시인의 모습에서 자유와 인권을 갈망하는 우리의 모습, 그리고 우크라이나 전쟁의 비극이 오버랩된다.

⑥천상병 ‘새’

외롭게 살다 외롭게 죽을

내 영혼의 빈 터에

새날이 와 새가 울고 꽃잎 필 때는,

내가 죽는 날

그 다음 날

산다는 것과

아름다운 것과

사랑한다는 것과의 노래가

한창인 때에

나는 도랑과 나뭇가지에 앉은

한 마리 새

정감에 가득찬 계절

슬픔과 기쁨의 주일

알고 모르고 잊고 하는 사이에

새여 너는

낡은 목청을 뽑아라.

살아서

좋은 일도 있었다고

나쁜 일도 있었다고

그렇게 우는 한 마리 새.

-천상병 ‘새’ 전문

시집 《새》는 1971년 12월 20일 간행됐다. 천상병(千祥炳·1930~1993년)의 이 시만큼 죽음을 아름답게 그린 작품이 또 있을까. 우리는 ‘산다는 것’ ‘아름다운 것’ ‘사랑한다는 것’이 뒤섞인 채 살아간다. 가까운 이가 세상을 떠나도 다음 날이면 어제와 같으면서도 다른 해가 뜬다. 우리에게 더러 좋은 일도 있고, 나쁜 일도 있지만 ‘우는 한 마리 새처럼’ 살아갈 뿐이다. 천상병 시인은 동백림 사건으로 중앙정보부에 끌려가 3개월, 그리고 교도소에서 3개월 동안 갖은 고문과 치욕스러운 취조를 받고 선고유예로 풀려난 뒤 오래 후유증을 앓았다. 이 시는 시인의 대표작 ‘귀천(歸天)’과 연결된다. ‘귀천’의 마지막 3연은 이렇다.

‘나 하늘로 돌아가리라/ 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날/ 가서, 아름다웠더라고 말하리라….’

⑦문충성의 ‘제주바다’

누이야, 원래 싸움터였다.

바다가 어둠을 여는 줄로 너는 알았지?

바다가 빛을 켜는 줄로 알고 있었지?

아니다, 처음 어둠이 바다를 열었다. 빛이

바다를 열었지, 싸움이었다.

어둠이 자그만 빛들을 몰아내면 저 하늘 끝에서 빛들이 휘몰아와 어둠을 밀어내는

괴로워 울었다. 바다는

괴로움을 삭이면서 끝남이 없는 싸움을 울부짖어 왔다.

누이야, 어머니가 한 방울 눈물 속에 바다를 키우는 뜻을

아느냐. 바늘귀에 실을 꿰시는

한반도(韓半島)의 슬픔을. 바늘구멍으로

내다보면 땀 냄새로 열리는 세상.

어머니 눈동자를 찬찬히 올려다보라.

그곳에도 바다가 있어 바다를 키우는 뜻이 있어

어둠과 빛이 있어 바다 속

그 뜻의 언저리에 다가갔을 때 밀려갔다

밀려오는 일상의 모습이며 어머니가 짜고 있는 하늘을.

(하략)

-문충성 ‘제주바다’ 일부

제주를 사랑했던 시인 문충성(文忠誠·1938~2018년)의 ‘제주바다’는 1978년 9월 펴낸 동명의 시집에 실렸다. ‘누이야, 원래 싸움터였다’로 시작되는 시어가 강렬하다. 파도치는 강렬한 바다 이미지가 시선을 끈다. ‘어둠을 몰아내는’ 바다, ‘괴로움을 삭이면서 끝남이 없는 싸움을 울부짖는’ 바다, ‘한반도의 슬픔’을 닮은 바다, ‘어머니의 눈동자’에 담긴 바다 등등 다양한 바다의 변주로 가득하다. 시를 읽다 보면 제주 앞바다로 달려가고 싶은 마음이 드는 것은 왜일까.

⑧김종삼 ‘누군가 나에게 물었다’

누군가 나에게 물었다. 시가 뭐냐고

나는 시인이 못됨으로 잘 모른다고 대답하였다.

무교동과 종로와 명동과 남산과

서울역 앞을 걸었다.

저물녘 남대문 시장 안에서

빈대떡을 먹을 때 생각나고 있었다.

그런 사람들이

엄청난 고생 되어도

순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이

있으므로 슬기롭게 사는 사람들이

그런 사람들이

이 세상에서 알파이고

고귀한 인류이고

영원한 광명이고

다름 아닌 시인이라고.

-김종삼 ‘누군가 나에게 물었다’ 전문

1982년 9월 20일 출간된 김종삼(金宗三·1921~1984년)의 시집에 실렸다. 후반부에 감정이 점층적으로 강조되지만 진솔한 일상의 숨결이 느껴진다.

화자는 시를 쓰지만 스스로 ‘시인이 못 된다’고 생각한다. 거리를 걸을 때, 무언가(빈대떡)를 먹을 때도 골똘히 생각한다. 시가 무엇일까. 시인은 누구일까. 그러다 문득 깨닫는다. 시인은 딴 세상의 존재가 아니다. ‘순하고 명랑하고 맘 좋고 정이 있는’ 사람이 시인이고, 그들의 평범한 삶이 바로 시다.

⑨조오현의 ‘아득한 성자’

하루라는 오늘

오늘이라는 이 하루에?

뜨는 해도 다 보고

지는 해도 다 보았다고

더 이상 더 볼 것 없다고

알 까고 죽는 하루살이 떼

죽을 때가 지났는데도

나는 살아 있지만

그 어느 날 그 하루도 산 것 같지 않고 보면

천년을 산다고 해도

성자는

아득한 하루살이 떼

-조오현 ‘아득한 성자’ 전문

조계종 승려인 조오현(曺五鉉·1932~2018년)의 2007년 정지용문학상 수상 기념 시집에 실린 시이다. 그해 5월 25일 간행됐다. 시 ‘아득한 성자’는 하루살이를 통해 우리의 삶을 직시하는데 의미의 행간이 간단하지 않다. 《베드로 후서》 3장 8절에 나오는 이 구절을 연상시킨다.

‘사랑하는 여러분, 이 한 가지를 간과해서는 안 됩니다. 주님께는 하루가 천 년 같고 천 년이 하루 같습니다.’

하루라는 오늘을 살더라도 천 년처럼 굳세게 살고, 천 년을 살더라도 하루하루 충실한 삶을 살아야 할 테지만 때로 삶을 망각하고 ‘하루라는 오늘’ ‘오늘이라는 이 하루’에 얽매여 위태롭게 산다.

때로 ‘산 것 같지 않은’ 하루가 괴롭다. 이런 식이라면 천 년을 살아도 제대로 된 하루를 채울 수 없을 것 같아 조바심이 생긴다. 어떻게 하면, 어떻게 살면 좋을까.

⑩허문영의 ‘별을 삽질하다’

오대산 북대 미륵암에 가면 덕행 스님이 계시는데, 매일 밤 별이 쏟아져 내려 절 마당에 수북하다고 하시네.

뜨거운 별이면 질화로에 부삽으로 퍼 담아 찻물 끓이는 군불로 지피시거나, 곰팡이 핀 듯 보드라운 별이면 각삽으로 퍼서 두엄처럼 쌓아두었다가 묵은 밭에 뿌려도 좋고, 잔별이 너무 많이 깔렸으면 바가지가 큰 오삽으로 가마니에 퍼담아 헛간에 날라두었다가 조금씩 나눠주시라고 하니, 스님이 눈을 크게 뜨시고 나를 한참 쳐다보시네.

혜성같이 울퉁불퉁한 별은 막삽으로 퍼서 무너진 담장 옆에 모아두었다가 봄이 오면 해우소 돌담으로 쌓아도 좋고, 작은 별똥별 하나 화단 옆에 떨어져 있으면 꽃삽으로 주워다가 새벽예불할 때 등불처럼 걸어두시면 마음까지 환해진다고, 은하수가 폭설로 쏟아져 내려 온산에 흰 눈처럼 쌓여 있으면 눈삽으로 쓸어모아 신도들 기도 길을 내주시자 하니, 하늘엔 별도 많지만 속세엔 삽도 많다 하시네.

-허문영의 ‘별을 삽질하다’ 전문

지난 2019년 10월 30일에 간행된 동명의 시집이 초신성마냥 지금도 빛을 잃지 않고 있다. 허문영(許文寧·1954~2020년) 시인은 별을 누구보다 사랑한 시인이었다. 첫 시집 제목도 《내가 안고 있는 것은 깊은 새벽에 뜬 별》(1992).

‘뜨거운 별이면 질화로에 부삽으로 퍼 담아 찻물 끓이는 군불로 지핀다’거나 ‘곰팡이 핀 듯 보드라운 별이면 각삽으로 퍼서 두엄처럼 쌓아두었다가 묵은 밭에다 뿌린다’는 상상력이 기발하고 아름답다. 최근 10년 사이 별을 노래한 시들 중에 가장 인상적인 시가 아닐까.

⑪김기림의 ‘바다와 나비’

아무도 그에게 수심(水深)을 일러준 일이 없기에

흰 나비는 도무지 바다가 무섭지 않다.

청(靑)무우밭인가 해서 내려갔다가는

어린 날개가 물결에 절어서

공주처럼 지쳐서 돌아온다.

삼월(三月)달 바다가 꽃이 피지 않아서 서글픈

나비 허리에 새파란 초생달이 시리다.

-김기림 ‘바다와 나비’ 전문

1930년대 국내 시단에 모더니즘을 안착시킨 김기림(金起林·1908~?) 시인의 대표시다. 1939년 잡지 《여성》 4월호에 실렸고 동명의 시집은 1946년 4월 나왔다. 무한한 ‘바다’와 대비되는 ‘나비’를 두고 식민지 지식인의 절망과 회의를 상징한다는 해석이 있다.

나비는 ‘바다’가 ‘청무우 밭’인 줄 알았기에 바다로 내려가게 된다. 그런데 실제 내려가니 ‘청무우 밭’이 아니다. 게다가 수심마저 깊어 놀라 허우적대다 물결에 젖어, 공주처럼 지쳐 돌아온다. ‘흰 나비’ ‘청무우’ ‘새파란 초생달’ 등 선명한 원색 이미지가 강렬하다.⊙

통권 100호를 기념하는 ‘100권의 시집 표제시 100편’인데 광복 이후 출간된 작고(作故)시인의 시집 100권을 엄선한 뒤 그 시집의 표제시 100편을 담았다.

표제시(標題詩)란 ‘시집 제목의 시’를 말한다. 한국 현대시의 대계(大系)라고 해도 과장이 아니다. 《월간 시》의 책임 편집을 맡은 민윤기 시인과 조명제·허형만 시인이 시집 100권을 선정했다고 한다.

그중 기자가 10편을 추렸다. 선정 기준은 ‘阿Q의 시 읽기’ 코너에 소개 안 된 시들 중에서 골랐다. 덧붙여 약간의 시 해설을 보탰다.

①이용악의 ‘오랑캐꽃’

|

| 이용악의 시집 《오랑캐꽃》(1947) |

아낙도 우두머리도 돌볼 새 없이 갔단다

도래샘도 띳집도 버리고 강 건너로 쫓겨갔단다

고려 장군님 무지 무지 쳐들어와

오랑캐는 가랑잎처럼 굴러갔단다

구름이 모여 골짝 골짝을 구름이 흘러

백 년이 몇백 년이 뒤를 이어 흘러갔나

너는 오랑캐의 피 한 방울 받지 않았건만

오랑캐꽃

너는 돌가마도 털메투리도 모르는 오랑캐꽃

두 팔로 햇빛을 막아 줄게

울어보렴 목 놓아 울어나 보렴 오랑캐꽃

-이용악 ‘오랑캐꽃’ 전문

이용악(李庸岳·1914~?)이 쓴 ‘오랑캐꽃’은 《인문평론》 1939년 10월호에 발표됐지만 시집 《오랑캐꽃》은 1947년 4월 출간됐다. 서정주(徐廷柱) 시인은 이 시를 두고 “망국민의 절망과 비애를 잘도 표현했다”고 극찬했다.

제비꽃의 다른 이름으로 모양이 오랑캐의 머리를 닮아 붙여진 이름이지만 연약하기만 한 꽃이다.

일제의 가혹한 탄압으로 그 옛날 오랑캐의 침공 때와 다를 바 없는 신세로 전락한 민족의 현실을 그리고 있다. ‘울어 보렴 목놓아 울어나 보렴’이라는 3연 마지막 구절에 이르러 화자의 감정이 폭발한다.

1연 3행의 ‘고려 장군님’은 고려조 때 동북 9성을 개척한 윤관(尹瓘·?~1111년)을 지칭한다는 해석이 있다.

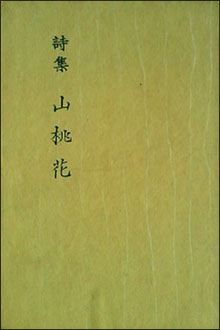

②박목월의 ‘산도하’

|

| 박목월의 시집 《산도화》(1955) |

구강산(九江山)

보랏빛 석산(石山)

산도화

두어 송이

송이 버는데

봄눈 녹아 흐르는

옥 같은

물에

사슴은

암사슴

발을 씻는다.

-박목월의 ‘산도화(山桃花)1’ 전문

박목월(朴木月·1916~1978년)의 시집 《산도화》는 1955년 12월 간행됐다. 6·25전쟁 직후 참상을 감안하면 ‘산도화’의 세계는 초현실적(超現實的)으로 느껴진다. 무엇이 시인으로 하여금 무릉도원(武陵桃源)을 꿈꾸게 만들었을까. 무엇이 ‘아홉 개의 강이 흐르는 산’과 ‘보랏빛 돌산’ 같은 선경(仙境)을 그리게 했을까.

현실도피라는 평이 있지만 잃어버린 고향과 자연의 회복을 갈구하며 동족상잔(同族相殘)의 비극적 어둠을 초월하려는 시인의 강렬한 이상향(理想鄕)이 시 속에 녹았다고 볼 수 있다.

③한하운 ‘보리피리’

|

| 한하운의 시집 《보리피리》(1955) |

봄 언덕

고향 그리워

피—ㄹ 닐니리.

보리피리 불며

꽃 청산

어린 때 그리워

피—ㄹ 닐니리.

보리피리 불며

인환의 거리

인간사 그리워

피—ㄹ 닐니리.

보리피리 불며

방랑의 기산하

눈물의 언덕을 지나

피—ㄹ 닐니리.

-한하운 ‘보리피리’ 전문

1955년 10월 2일 간행된 한하운(韓何雲·1919~1975년) 시인의 두 번째 시집에 실렸다. 시인의 본명은 태영(泰永). 함경남도 함주 출신으로 1949년 시단(詩壇)에 등장했다.

한센병으로 인해 사람을 등질 수밖에 없는 안타까운 사연이 담겨 있다. 함흥 제일공업보통학교 시절에 발병(發病)했다고 한다.

3연의 ‘인환(人寰)’은 사람이 사는 곳, 인간 세상을 뜻하고 5연의 ‘방랑의 기산하(幾山河)’는 이곳저곳 여러 산하를 떠돈다는 의미다. 이 시의 간결한 규칙성과 리듬감[律格]이 시를 더 슬프게 만드는 장치다.

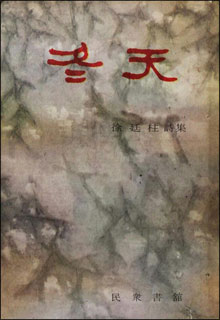

④서정주의 ‘동천(冬天)’

|

| 서정주의 시집 《동천》(1968) |

즈믄 밤의 꿈으로 맑게 씻어서

하늘에다 옮기어 심어 놨더니

동지 섣달 날으는 매서운 새가

그걸 알고 시늉하여 비끼어 가네.

-서정주 ‘동천’ 전문

서정주(1915~2000년)의 ‘동천’은 1966년 《현대문학》 5월호에 발표됐다. 동명의 시집은 1968년 11월 세상에 나왔다.

7·5조 3음보 정형률의 짧은 시. 얼음처럼 차갑고 투명한 겨울 하늘에 ‘매서운 새’가 난다. 그 하늘에 ‘고운 눈썹’, 즉 초승달이 걸려 있다. 달[月]은 시적(詩的) 자아(自我)가 염원하는 동경의 상징물로 풀이할 수 있는데 궁극적으로 초승달은 ‘즈믄 밤의 꿈’인 만월(滿月), 즉 완전한 영원의 세계를 향한다. ‘매서운 새’는 만월인 영원한 세계를 동경, 추구하는 인간을 뜻한다는 해석이 나온다. ‘비끼어 가’는 ‘매서운 새’를 통해 임의 눈썹으로 상징되어 있는 정신적 가치가 한층 고고한 존재로 드러난다.

⑤김춘수 ‘부다페스트에서의 소녀의 죽음’

|

| 김춘수의 시집 《부다페스트에서의 소녀의 죽음》(1959) |

가로수 잎이 하나 둘 떨어져 뒹구는 황혼 무렵

느닷없이 날아온 수발(數發)의 소련제(製) 탄환(彈丸)은

땅바닥에

쥐새끼보다도 초라한 모양으로 너를 쓰러뜨렸다

순간,

바숴진 두부(頭部)는 소스라쳐 삼십보(三十步) 상공으로 튀었다. 두부를 잃은 목통에서는 피가

네 낯익은 거리의 포도(鋪道)를 적시며 흘렀다

너는 열세 살이라고 그랬다.

네 죽음에서는 한 송이 꽃도

한 깃의 한 마리 비둘기도 날지 않았다.

네 죽음을 부듬고 부다페스트의 밤은 목 놓아 울 수도 없었다.

죽어서 한결 가비여운 네 영혼은

감시(監視)의 일만(一萬)의 눈초리도 미칠 수 없는

다뉴브강 푸른 물결 위에 와서

오히려 죽지 못한 사람들을 위하여 소리 높이 울었다.

…

-김춘수 ‘부다페스트에서의…’ 일부

비극적 아름다움이 가득한 이 시는 1959년 11월 펴낸 김춘수(金春洙·1922~ 2004년)의 시집에 담겨 있다. 시인에게 ‘한국시인협회상’을 안긴 작품으로 전쟁의 공포를 담은 산문시. 헝가리에서 일어난 자유의 물결을 총검으로 유린하고 억압하는 소련의 비인도적 행위에 대한 비판과 고발과 항거를 담았다. ‘다뉴브강 푸른 물결 위에 와서 오히려 죽지 못한 사람들을 위해 소리 높여 우는’ 시인의 모습에서 자유와 인권을 갈망하는 우리의 모습, 그리고 우크라이나 전쟁의 비극이 오버랩된다.

⑥천상병 ‘새’

|

| 천상병의 시집 《새》(1971) |

내 영혼의 빈 터에

새날이 와 새가 울고 꽃잎 필 때는,

내가 죽는 날

그 다음 날

산다는 것과

아름다운 것과

사랑한다는 것과의 노래가

한창인 때에

나는 도랑과 나뭇가지에 앉은

한 마리 새

정감에 가득찬 계절

슬픔과 기쁨의 주일

알고 모르고 잊고 하는 사이에

새여 너는

낡은 목청을 뽑아라.

살아서

좋은 일도 있었다고

나쁜 일도 있었다고

그렇게 우는 한 마리 새.

-천상병 ‘새’ 전문

시집 《새》는 1971년 12월 20일 간행됐다. 천상병(千祥炳·1930~1993년)의 이 시만큼 죽음을 아름답게 그린 작품이 또 있을까. 우리는 ‘산다는 것’ ‘아름다운 것’ ‘사랑한다는 것’이 뒤섞인 채 살아간다. 가까운 이가 세상을 떠나도 다음 날이면 어제와 같으면서도 다른 해가 뜬다. 우리에게 더러 좋은 일도 있고, 나쁜 일도 있지만 ‘우는 한 마리 새처럼’ 살아갈 뿐이다. 천상병 시인은 동백림 사건으로 중앙정보부에 끌려가 3개월, 그리고 교도소에서 3개월 동안 갖은 고문과 치욕스러운 취조를 받고 선고유예로 풀려난 뒤 오래 후유증을 앓았다. 이 시는 시인의 대표작 ‘귀천(歸天)’과 연결된다. ‘귀천’의 마지막 3연은 이렇다.

‘나 하늘로 돌아가리라/ 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날/ 가서, 아름다웠더라고 말하리라….’

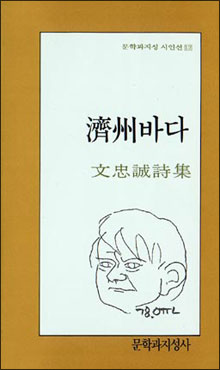

⑦문충성의 ‘제주바다’

|

| 문충성의 시집 《제주바다》(1978) |

바다가 어둠을 여는 줄로 너는 알았지?

바다가 빛을 켜는 줄로 알고 있었지?

아니다, 처음 어둠이 바다를 열었다. 빛이

바다를 열었지, 싸움이었다.

어둠이 자그만 빛들을 몰아내면 저 하늘 끝에서 빛들이 휘몰아와 어둠을 밀어내는

괴로워 울었다. 바다는

괴로움을 삭이면서 끝남이 없는 싸움을 울부짖어 왔다.

누이야, 어머니가 한 방울 눈물 속에 바다를 키우는 뜻을

아느냐. 바늘귀에 실을 꿰시는

한반도(韓半島)의 슬픔을. 바늘구멍으로

내다보면 땀 냄새로 열리는 세상.

어머니 눈동자를 찬찬히 올려다보라.

그곳에도 바다가 있어 바다를 키우는 뜻이 있어

어둠과 빛이 있어 바다 속

그 뜻의 언저리에 다가갔을 때 밀려갔다

밀려오는 일상의 모습이며 어머니가 짜고 있는 하늘을.

(하략)

-문충성 ‘제주바다’ 일부

제주를 사랑했던 시인 문충성(文忠誠·1938~2018년)의 ‘제주바다’는 1978년 9월 펴낸 동명의 시집에 실렸다. ‘누이야, 원래 싸움터였다’로 시작되는 시어가 강렬하다. 파도치는 강렬한 바다 이미지가 시선을 끈다. ‘어둠을 몰아내는’ 바다, ‘괴로움을 삭이면서 끝남이 없는 싸움을 울부짖는’ 바다, ‘한반도의 슬픔’을 닮은 바다, ‘어머니의 눈동자’에 담긴 바다 등등 다양한 바다의 변주로 가득하다. 시를 읽다 보면 제주 앞바다로 달려가고 싶은 마음이 드는 것은 왜일까.

⑧김종삼 ‘누군가 나에게 물었다’

|

| 김종삼의 시집 《누군가 나에게 물었다》(1982) |

나는 시인이 못됨으로 잘 모른다고 대답하였다.

무교동과 종로와 명동과 남산과

서울역 앞을 걸었다.

저물녘 남대문 시장 안에서

빈대떡을 먹을 때 생각나고 있었다.

그런 사람들이

엄청난 고생 되어도

순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이

있으므로 슬기롭게 사는 사람들이

그런 사람들이

이 세상에서 알파이고

고귀한 인류이고

영원한 광명이고

다름 아닌 시인이라고.

-김종삼 ‘누군가 나에게 물었다’ 전문

1982년 9월 20일 출간된 김종삼(金宗三·1921~1984년)의 시집에 실렸다. 후반부에 감정이 점층적으로 강조되지만 진솔한 일상의 숨결이 느껴진다.

화자는 시를 쓰지만 스스로 ‘시인이 못 된다’고 생각한다. 거리를 걸을 때, 무언가(빈대떡)를 먹을 때도 골똘히 생각한다. 시가 무엇일까. 시인은 누구일까. 그러다 문득 깨닫는다. 시인은 딴 세상의 존재가 아니다. ‘순하고 명랑하고 맘 좋고 정이 있는’ 사람이 시인이고, 그들의 평범한 삶이 바로 시다.

⑨조오현의 ‘아득한 성자’

|

| 조오현의 시집 《아득한 성자》(2007) |

오늘이라는 이 하루에?

뜨는 해도 다 보고

지는 해도 다 보았다고

더 이상 더 볼 것 없다고

알 까고 죽는 하루살이 떼

죽을 때가 지났는데도

나는 살아 있지만

그 어느 날 그 하루도 산 것 같지 않고 보면

천년을 산다고 해도

성자는

아득한 하루살이 떼

-조오현 ‘아득한 성자’ 전문

조계종 승려인 조오현(曺五鉉·1932~2018년)의 2007년 정지용문학상 수상 기념 시집에 실린 시이다. 그해 5월 25일 간행됐다. 시 ‘아득한 성자’는 하루살이를 통해 우리의 삶을 직시하는데 의미의 행간이 간단하지 않다. 《베드로 후서》 3장 8절에 나오는 이 구절을 연상시킨다.

‘사랑하는 여러분, 이 한 가지를 간과해서는 안 됩니다. 주님께는 하루가 천 년 같고 천 년이 하루 같습니다.’

하루라는 오늘을 살더라도 천 년처럼 굳세게 살고, 천 년을 살더라도 하루하루 충실한 삶을 살아야 할 테지만 때로 삶을 망각하고 ‘하루라는 오늘’ ‘오늘이라는 이 하루’에 얽매여 위태롭게 산다.

때로 ‘산 것 같지 않은’ 하루가 괴롭다. 이런 식이라면 천 년을 살아도 제대로 된 하루를 채울 수 없을 것 같아 조바심이 생긴다. 어떻게 하면, 어떻게 살면 좋을까.

⑩허문영의 ‘별을 삽질하다’

|

| 허문영의 시집 《별을 삽질하다》(2019) |

뜨거운 별이면 질화로에 부삽으로 퍼 담아 찻물 끓이는 군불로 지피시거나, 곰팡이 핀 듯 보드라운 별이면 각삽으로 퍼서 두엄처럼 쌓아두었다가 묵은 밭에 뿌려도 좋고, 잔별이 너무 많이 깔렸으면 바가지가 큰 오삽으로 가마니에 퍼담아 헛간에 날라두었다가 조금씩 나눠주시라고 하니, 스님이 눈을 크게 뜨시고 나를 한참 쳐다보시네.

혜성같이 울퉁불퉁한 별은 막삽으로 퍼서 무너진 담장 옆에 모아두었다가 봄이 오면 해우소 돌담으로 쌓아도 좋고, 작은 별똥별 하나 화단 옆에 떨어져 있으면 꽃삽으로 주워다가 새벽예불할 때 등불처럼 걸어두시면 마음까지 환해진다고, 은하수가 폭설로 쏟아져 내려 온산에 흰 눈처럼 쌓여 있으면 눈삽으로 쓸어모아 신도들 기도 길을 내주시자 하니, 하늘엔 별도 많지만 속세엔 삽도 많다 하시네.

-허문영의 ‘별을 삽질하다’ 전문

지난 2019년 10월 30일에 간행된 동명의 시집이 초신성마냥 지금도 빛을 잃지 않고 있다. 허문영(許文寧·1954~2020년) 시인은 별을 누구보다 사랑한 시인이었다. 첫 시집 제목도 《내가 안고 있는 것은 깊은 새벽에 뜬 별》(1992).

‘뜨거운 별이면 질화로에 부삽으로 퍼 담아 찻물 끓이는 군불로 지핀다’거나 ‘곰팡이 핀 듯 보드라운 별이면 각삽으로 퍼서 두엄처럼 쌓아두었다가 묵은 밭에다 뿌린다’는 상상력이 기발하고 아름답다. 최근 10년 사이 별을 노래한 시들 중에 가장 인상적인 시가 아닐까.

⑪김기림의 ‘바다와 나비’

|

| 김기림의 시집 《바다와 나비》(1946) |

흰 나비는 도무지 바다가 무섭지 않다.

청(靑)무우밭인가 해서 내려갔다가는

어린 날개가 물결에 절어서

공주처럼 지쳐서 돌아온다.

삼월(三月)달 바다가 꽃이 피지 않아서 서글픈

나비 허리에 새파란 초생달이 시리다.

-김기림 ‘바다와 나비’ 전문

1930년대 국내 시단에 모더니즘을 안착시킨 김기림(金起林·1908~?) 시인의 대표시다. 1939년 잡지 《여성》 4월호에 실렸고 동명의 시집은 1946년 4월 나왔다. 무한한 ‘바다’와 대비되는 ‘나비’를 두고 식민지 지식인의 절망과 회의를 상징한다는 해석이 있다.

나비는 ‘바다’가 ‘청무우 밭’인 줄 알았기에 바다로 내려가게 된다. 그런데 실제 내려가니 ‘청무우 밭’이 아니다. 게다가 수심마저 깊어 놀라 허우적대다 물결에 젖어, 공주처럼 지쳐 돌아온다. ‘흰 나비’ ‘청무우’ ‘새파란 초생달’ 등 선명한 원색 이미지가 강렬하다.⊙