⊙ “한국인은 사물 속에 숨겨져 있는 본성이 있다고 생각했고 그 본성은 하늘이 주는 것이라 여겨”

⊙ “하늘과 땅, 사람의 힘과 노력 모두가 어울렸을 때만 곡식 한 톨을 먹을 수 있어”

⊙ “ 우리가 배운 것은 국가주의, 민족주의밖에 없어. 그걸로 이 글로벌한 세상에 어떻게 살겠어?”

⊙ “凡人의 가족주의에서 荊人의 국가주의, 공자의 인간주의, 노자의 무위자연 중 우리는 어디까지 와 있을까”

[편집자 註]

이어령 선생이 타계한 지 2개월이 되어간다. 선생은 생전(生前) 시리즈 ‘한국인 이야기’의 문패에다 ‘끝나지 않은’이란 수식어를 직접 붙였다.

생전 선생은 당신이 남긴 굵직한 저작물과 수많은 강연에서 언급한 ‘한국인 이야기’를 비록 당신이 떠나도 계속 이어가기를 희망하였고 관련 원고와 저서의 일부를 《월간조선》에 전하였다.

또 선생이 남긴 바탕 위에 편집자의 생각을 보태도 된다고 허락하였다. 그렇게 말씀하셨지만 감히 편집자의 생각을 덧붙일 수는 없었고, 아주 조심스럽게 선생이 남긴 큰 발자국을 따라 연재를 이어가고자 한다. 선생에게 누(累)가 되지 않기를 소망할 뿐이다. 첫걸음을 배우는 아이의 흥분과 떨림으로 연재를 재개한다.

⊙ “하늘과 땅, 사람의 힘과 노력 모두가 어울렸을 때만 곡식 한 톨을 먹을 수 있어”

⊙ “ 우리가 배운 것은 국가주의, 민족주의밖에 없어. 그걸로 이 글로벌한 세상에 어떻게 살겠어?”

⊙ “凡人의 가족주의에서 荊人의 국가주의, 공자의 인간주의, 노자의 무위자연 중 우리는 어디까지 와 있을까”

[편집자 註]

이어령 선생이 타계한 지 2개월이 되어간다. 선생은 생전(生前) 시리즈 ‘한국인 이야기’의 문패에다 ‘끝나지 않은’이란 수식어를 직접 붙였다.

생전 선생은 당신이 남긴 굵직한 저작물과 수많은 강연에서 언급한 ‘한국인 이야기’를 비록 당신이 떠나도 계속 이어가기를 희망하였고 관련 원고와 저서의 일부를 《월간조선》에 전하였다.

또 선생이 남긴 바탕 위에 편집자의 생각을 보태도 된다고 허락하였다. 그렇게 말씀하셨지만 감히 편집자의 생각을 덧붙일 수는 없었고, 아주 조심스럽게 선생이 남긴 큰 발자국을 따라 연재를 이어가고자 한다. 선생에게 누(累)가 되지 않기를 소망할 뿐이다. 첫걸음을 배우는 아이의 흥분과 떨림으로 연재를 재개한다.

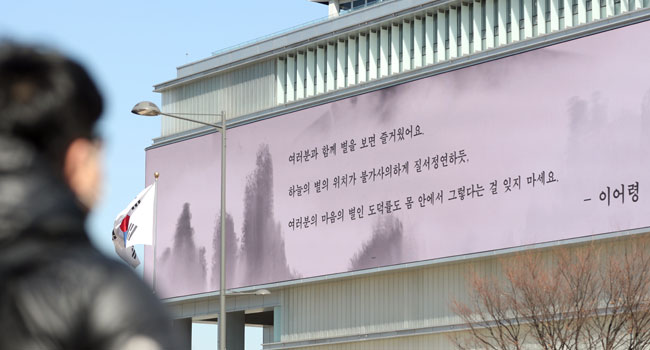

- 지난 3월 서울 종로구 대한민국역사박물관 외벽 전광판에 소개된 고 이어령 초대 문화부 장관의 글귀. ‘여러분과 함께 별을 보면 즐거웠어요. 하늘의 별의 위치가 불가사의하게 질서정연하듯, 여러분의 마음의 별인 도덕률도 몸 안에서 그렇다는 걸 잊지 마세요.’ 사진=조선일보DB

한국인 이야기의 바탕에는 ‘어떻게 살아야 하는가’에 대한 단순하면서도 명료한 물음이 담겨 있습니다. 인간은 신성하지도 영원히 살 수도 없습니다. 나약한 존재에 불과합니다. 스스로의 결단과 선택만이 우리 운명을 결정지을 수 있습니다.

한국인을 둘러싼 세상을 똑바로 봐야 합니다. 그래서 천지인(天地人), 그중에서도 우리를 둘러싼 하늘 이야기부터 시작해볼까 합니다. 땅과 사람 이야기도 차례차례 들려드리겠습니다.

옛날의 한국인들은 오늘의 우리보다 훨씬 더 사물로부터 많은 것을 보고 배웠습니다. 사물 속에 숨겨져 있는 본성이 있다고 생각했고 그 본성은 하늘이 주는 것이라 여겼습니다. 인간은 그 무수한 사물의 본성을 통해 물질이 아니라 정신의 행복을 찾으려고 했습니다. 본성이란 쉽게 말해 적자(赤子)의 마음, 즉 아이의 마음입니다. 그 아이의 마음을 잃지 않고 사는 사람을 맹자는 ‘대인(大人)’이라 불렀는데, 대인은 몸뚱이가 크다는 의미가 아니라 정신적 행복을 느끼고 사는 사람을 말합니다.

눈을 들어 밤하늘을 보면 수많은 별이 있습니다. 한국인은 ‘별’ 하면 바로 윤동주(尹東柱·1917~1945년) 시인을 떠올리게 되지요. 지상에서 마주한 얼굴이 하늘로 올라가 하늘의 얼굴, 하늘의 눈동자가 되면 윤동주의 시에 가장 가까운 이야기가 됩니다. ‘서시’를 한번 외워볼까요?

죽는 날까지 하늘을 우러러

한 점 부끄럼 없기를

잎새에 이는 바람에도

나는 괴로워했다.

별을 노래하는 마음으로

모든 죽어가는 것을 사랑해야지.

그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다.

오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다.

-윤동주의 ‘서시’ 전문

나의 이야기를 모두 듣고 여러분이 천지인을 가지고 보면 이 시가 새롭게 느껴질 것입니다.

지금 손을 들어 허공에 선을 하나 그어보세요. 그것이 천(天)입니다. 그 아래에 다시 선을 하나 그으면 지(地)가 됩니다. 그리고 그 사이에 다시 선을 하나 그으면 인(人)이 됩니다. 한자로는 석 삼(三) 자와 같은 형태지요.

# 천지인이 뭔가요?

농사를 짓는다고 가정해봅시다. 하늘에서 비가 오지 않으면 농사를 지을 수가 없어요. 비는 하늘에서 땅으로 오는 것이지요. 그런데 아무리 비가 충분히 와도 씨앗이 땅에 떨어지지 않으면 식물은 자라지 않아요. 하늘의 힘과 땅의 힘 속에서 식물이 자랍니다. 그런데 이 안에 사람의 힘이 없으면 곡식이 아니라 잡초가 자랍니다.

하늘과 땅, 사람의 힘과 노력 모두가 어울렸을 때만 우리가 곡식 한 톨을 먹을 수 있어요. 아무리 인간이 노력해도 도울 땅이 없으면 곡식이 나지 않고, 인간이 노력하고 땅이 준비되어 있어도 비가 내리지 않으면 자라지 않아요. 그러니 농자천하지대본(農者天下之大本)이라는 말은 단순히 농업이 중요하다는 말이 아닙니다. ‘인간의 힘만으로는 안 된다’ ‘땅의 힘만으로도 안 된다’ ‘하늘의 힘만으로도 안 된다’, 즉 모든 것, 다시 말해 농업은 물론이고 산업, 금융업 등 무엇을 하든 하늘과 땅, 사람이 합쳐졌을 때만 인간이 살아갈 수가 있다는 말입니다. 나는 88서울올림픽과 같은 큰 행사를 기획할 때마다 이 천지인 삼재(三才)사상을 기본으로 했어요.

하늘과 땅, 사람의 조화

하늘과 땅, 사람이 합쳐져야 한다는 것을 삼재사상이라 합니다. 앞에서 우리 허공에 하늘과 땅, 그 사이의 사람을 그려 한자 석 삼(三) 자를 만들었지요? 요즘 은행에 가면 억(億)을 넘어 몇조(兆) 이런 단위의 금액이 흔하고, 반대로 내 통장을 보면서 ‘아휴, 요것밖에 없어’라고 한숨이 나오곤 하지만 사실 세상은 석 삼(三) 자만 있으면 됩니다. 삼(三) 자만 있으면 세상을 얻을 수 있어요.

이것은 조선 후기의 실학자 이규경(李圭景·1788~1856년)이 한 말입니다. 그는 “농업을 하기 위해서는 천지인 세 가지의 힘이 있어야 한다”고 했지요. 사실 농경문화란 하늘과 땅 그리고 인간의 협력에 의해서만 그 결과가 나타나는 법입니다. 아무리 열심히 일을 해도 홍수가 나거나 가뭄이 생기면 게으른 자와 마찬가지로 아무것도 얻을 수가 없지요.

마찬가지로 땅이 척박하면 아무리 부지런히 일을 해도 기름진 땅에서 낮잠을 자는 게으른 농부를 이기기 어렵지요. 천지인 삼재가 합쳐져 이루어지는 농사꾼의 경쟁에는 이렇게 3분의 2가 천과 지의 변수가 작용해요. 그러니 요즘 어느 정도 과학적 영농이 가능하다고 해도 여전히 하늘과 땅의 변수에 얽매일 수밖에 없는 게 우리 인간이죠.

천지가 이럴진대 사람 역시 믿을 게 못 됩니다. 예컨대 선비들이 문장을 겨루고 이념을 논하는 것도 마찬가지죠. 글이나 예술은 사람의 주관이나 지식의 차이에 따라 각기 달라지잖아요. 내가 보기에 형편없는 글을 평론가들이 극찬하기도 합니다. 어떤 이가 잘 쓴 문장을 어떤 이는 신통찮다고 여기기도 하죠.

천지인 속 나의 위치는?

판단이라는 글자 자체에도 나타나 있듯이 판(判)이란 칼로 반을 자른다는 뜻입니다. 칼은 붓보다 언제나 분명하죠. 붓으로 싸우는 선비들의 승부는 칼로 싸우는 무사(武士)들보다 우열을 가리기가 어려워요. 그래서 천지인 속에서 자신을 객관적으로 바라볼 줄 알아야 합니다.

내가 국제 학술대회 같은 곳에서 이런저런 학술적인 발표를 할 때 서양 학문을 아무리 가르쳐봐야 그 사람들이 놀라겠어요? 그런데 삼재사상, 천지인의 조화를 이야기하면 놀라요. 서양은 천지인이 합치는 것이 아니라 싸우는 역사거든요.

하늘이 땅하고 싸우고, 땅이 사람과 서로 치고받고 싸워요. 심지어 희랍 신화의 우라노스 이야기를 보세요. 아버지가 자식을 잡아먹잖아요.

우리에게는 천지인이 합쳐져야 한다는 게 너무 당연한 이야기라 우습게 들려도, 서양 사람들에게는 “와, 어떻게 이런 생각을 할 수가 있지?” 해요. 그들은 지금의 역사가 끊임없이 하늘과 땅이 서로 싸우고, 인간과 자연이 서로 싸워서 이루어낸 결과라고 믿거든요. 지금도 코로나19와 싸우고 있고, 코로나19를 통해 드러난 자연과 치열하게 싸우고 있다고 여기고 있어요.

문제는 인간이 아무리 노력해도 자연을 정복할 수 없다는 데 있어요. 정복할 수 있다는 착각이 불행을 가져오고 있지요.

동양과 서양 세계관의 차이

동양의 사고는 서양과 달랐어요. 자연과 인간이 조화를 이루는 것을 올바른 삶이라고 여겼어요. 임금 왕(王) 자를 보세요. 천지인의 석 삼(三) 자를 수직으로 이으니까 왕(王)이 되었어요. 이것이 동양의 리더, 왕의 본래 의미예요. 아무나 왕이 되는 것이 아니라 천(天), 하늘의 힘과 지(地), 땅의 힘 거기에 인(人), 인간의 힘까지 아우를 수 있는 사람만이 왕이 되고 리더가 될 수 있다는 뜻이지요.

그런데 오늘날은 어때요? 땅만 지배해도 되는 줄 알고 땅과 그 땅에 사는 사람들만 지배하고 있거나 또는 인간만 지배해서 표를 많이 얻으면 리더가 되잖아요. 하늘이 돕지 않아도 대부분의 정치인은 인심, 즉 투표자의 마음만 잡으면 대권을 쥘 수 있어요.

임금 왕(王) 자에서 하늘을 의미하는 걸 걷어내면 흙 토(土)만 남아요. 그러니까 흙, 땅과 사람만을 지배해서 리더가 된 자는 진정한 왕이 아니라는 이야기죠. 이제 하늘의 의미까지 알게 되면 여러분은 각자가 왕이 될 수 있습니다.

# 세상이, 세계가 뭔가요?

세상의 힘이라는 건 사실 무척 간단합니다. 하늘의 힘, 땅의 힘, 인간의 힘이 어우러지는 삼재사상, 그게 삼태극(三太極) 사상이에요. 하늘과 땅만 있는 것은 태극(太極)이에요. 하늘의 양과 땅의 음이 합쳐진 것이지요. 삼태극은 천지인, 하늘과 땅에 사람이 들어간 거예요. 보세요. 태극기의 태극과 삼태극은 다르지요? 우리는 이 삼태극 사상을 기반에 두고 88서울올림픽의 엠블럼도 만들었어요.

여러분이 서양 학문을 무시하고 배우지 말라는 것이 아닙니다. 서양 학문에 우리 천지인 사상을 결합해 이야기할 수 있을 때, 21세기에 우리가 동과 서를 합쳐서, 서양에서도 리더가 될 수 있고 한국에서도 리더가 될 수 있는 글로벌 리더가 되는 것입니다.

글로벌이라는 걸 우리나라 말로 하면, 세계? 지구촌? 아니요. 천하(天下)입니다. 천하통일 할 때의 그 천하. 옛날에 중국은 중국이 세계의 전부인 줄 알았어요. 그래서 중국을 통일해놓고 천하통일 했다고 그랬어요. 요즘 보면 미국과 중국이 참 비슷한데, 미국 프로야구에 월드 시리즈(the World Series)가 있는데 이게 또 세계인이 모인 경기가 아니에요. 미국 동부 해안가의 사람들과 서부 해안가의 사람들이 경기하는 걸 놓고 월드 시리즈라고 하는 거죠.

중국 유교 경전 중에 《대학(大學)》이 있어요. 거기에 보면 중국이 천하통일 한다는 말이 나오는데, 수신(修身)–몸을 닦고, 제가(齊家)–집안을 가지런히 하고, 치국(治國)–나라를 다스린다니까, 자 여기서 나라까지 왔지요? 그다음이 평천하(平天下), 천하를 평정하는 거죠. 중국 전역을 통일하면 그게 평천하, 중국인들은 중국 대륙이 지구 전체인 줄 알았던 거예요. 미국 사람들도 마찬가지죠. 신천지를 만들어서 그게 월드(세계)인 줄 알았어요. 그러니까 ‘뉴 월드’, 신세계 교향곡이 있잖아요.

한국 사람들만은 오래 외침을 당했기에 한국이 천하가 아니라는 걸 알았어요. 그러니까 진짜 천하의 존재를 한국인만이 안 거예요. 중국 사람들은 천하를 몰라요. 중국 대륙을 다 제패하고 나서 이게 천하인 줄 알았는데 글로벌리즘이 생기니 중국도 아주 작은 한 나라에 불과한 겁니다. 특히 인공위성을 띄워놓고 하늘에서 보면 말이죠.

# 눈을 감고 생각해봐요.

그러니 제가 여러분을 데리고 하늘로 가려고 하는 게 대단한 이야기이지요. 중국이 대국(大國)이라고, 미국에서 월드 시리즈 한다고 주눅 들지 마세요. 하늘에서 내려다보면 나라 간의 경계선도 없고 높고 낮은 것도 없어요. 아무리 큰 빌딩도, 아무리 큰 나라도 위에서 보면 ‘반짝반짝 작은 별’의 하나에 불과합니다. 집의 울타리, 마을의 경계와 행정구역, 나라의 국경도 보이지 않습니다.

하늘에서 천천히 내려다보세요. 그러면 지구가 보일 겁니다. 더 내려오면 동양과 서양을 구별 짓는 반구(半球)가 보일 거예요. 또 내려오면 아시아가 보이고 거기서 더 내려오면 중국, 한국, 일본이 보입니다. 우리가 매일 보는 기상도를 떠올려보세요. 거기서 더 내려오면 자기가 살고 있는 도시, 나는 서울이 보입니다. 여러분은 여러분이 발 딛고 선 곳이 보일 테지요?

더 내려오면 무슨 구(區), 무슨 동(洞). 자기가 사는 동네가 보여요. 그리고 거기서 더 내려오면 내가 사는 집, 우리 식구, 그중 누군가의 얼굴이 보여요. 거기서 더 가면 그 누군가의 눈동자가 있어요. 저 우주로부터 계속 내려가서 마지막으로 도착하는 곳은 우리의 눈동자입니다. 거꾸로 눈동자로부터 번져 가면 저 하늘 은하수까지 가요.

참 기분 좋은 상상 아닙니까? 실제로 여러분이 우주로 가려면 로켓을 타야 하는 데 못 가죠. 그런데 상상력으로는 얼마든지 갈 수 있어요. 지금 여러분은 저와 함께 은하수에 떠 있는 겁니다. 하늘의 은하수에서 지구를 내려다본다… 이것이 시고, 문학이고, 상상력이에요.

시인들이 매일 가난해도 불행하지 않은 것은 없어도 상상력 속에서 별 게 다 되는 사람들이기 때문이에요. 날개 달고 하늘을 나는 것도 가능하죠. 우리가 시를 배우는 것은 바로 이 상상력을 배우는 것입니다.

# 荊人遺弓에 담긴 깊은 뜻을 보세요

‘형인(荊人)이 활을 잃고도 활을 찾으려 하지 않았다. 형나라 사람이 잃은 것을 형나라 사람이 주울 것이니 찾아서 뭣하겠는가. 공자가 그 말을 듣고 형(荊)을 빼는 것이 옳다고 하자 노자가 그 말을 듣고 사람 인(人) 자도 빼는 것이 옳다라고 했다.’

(荊人有遺弓者而不肯索曰荊人遺之荊人得之又何索焉孔子聞之曰去其荊而可矣老聃聞之曰去其人而可矣故老聃則至公矣天地大矣生而弗子成而弗有萬物皆被其澤得其利而莫知其所由始)

-荊人遺弓, 《呂氏春秋》 중에서

이 이야기는 《여씨춘추(呂氏春秋)》에 나오는 이야기입니다. 형나라 사람 하나가, 참 인격자인데 이 사람이 사냥을 갔다가 활을 잃어버린 거예요. 그런데 잃어버린 활을 찾지 않고 산에서 그냥 내려오니 사람들이 이렇게 말해요.

“아니, 여보시오. 그 비싼 활을 잃어버렸는데, 왜 그걸 찾아보지도 않고 그냥 내려옵니까.”

그러자 이 사람이 하는 말이 이랬어요.

“형나라 사람이 잃어버린 활을 형나라 사람이 주울 텐데, 그거 내가 안 찾아도 그만입니다.”

보통 사람이 아니죠. 자기가 형나라 사람 전체만큼 커졌어요. 이런 사람은 왕을 시키면 좋아요. 이 사람이 바로 나라를 다 가진 사람입니다. 자신이 그 나라가 된 거예요. 우리는 아주 조그만 습득물을 주워도 신고하는데 이 사람은 “아니야, 그거 너 가져. 잃어버렸고 한국 사람이 주웠는데 내가 잃은 게 뭐가 있어, 내가 한국 사람 되면 되지”라고 말하는 경지잖아요.

그 이야기를 들은 공자께서 이렇게 말씀하십니다.

“아이고, 그 사람 소인(小人)이다. 이왕이면 형(荊) 자를 떼고 말하지 그랬냐.”

형인에서 형 자를 떼면 인(人)만 남지요. 사람이 잃은 거, 사람이 얻을 텐데 굳이 내가 찾을 게 뭐가 있냐의 경지로 커집니다. 국가의 경계가 없어지고 사람만 남아요.

“대~ 한민국!”에서 ‘한국’을 뺀다면?

우리가 축구 경기만 하더라도 막 “대~ 한민국!”을 외쳐요. 나라 이름을 외치고 나라를 기반으로 한 응원을 하죠. 사실 축구 경기에서 선수가 한 골 넣어봐야 내가 행복해지는 것도 돈이 생기는 것도 아닌데 기뻐 날뛰다가 한 골 먹었다고 그냥 땅을 치고 분해하잖아요. 그런데 공자님은 말합니다. 이렇게.

“아이고, ‘한국’을 빼봐라. 사람이 넣고 사람이 잃은 거 박수 칠 일도 분할 일도 없다.”

더 큰 것을 가진 군자는 그런 거 가지고 다투지 않는다는 거죠. 보통의 사람에게는 어려운 일이지만.

이런 게 휴머니즘입니다. 영화에 보면 많이 나오는 이야기예요. 어떤 간호사가 있습니다. 자기 어머니는 유대인이라 나치에 의해 죽었어요. 그런데 나치 장교 하나가 피를 흘리며 병원에 와요. 이걸 살려야 합니까 죽여야 합니까?

살리려면 ‘나라’라는 개념을 빼야 합니다. 만약 이 간호사가 나치 장교를 살렸다면 이미 이 여자는 땅에 있지 않고 하늘에 올라가 있는 겁니다.

그렇지 않으면 나라, 자기 식구, 내 자식이 보여요. 내 자식에서 다시 나의 나라가 보입니다. 그다음에 다시 잘 올라가 봐야 글로벌인데, 다들 글로벌에서 더 큰 곳으로 나가는 것에 실패합니다. 그동안 모든 사람이 글로벌, 세계화, 국제화하면서 TV에서 유행처럼 지구촌을 이야기했지만 도대체 뭐가 글로벌이고 지구는 하나라는 말입니까? 도처에서 국가 간 분쟁이 일어나고 인종 저항을 하고 있는데.

우리나라만 해도 벌써 다문화 가정이 얼마나 많아요. 이주 노동자는 몇만이고요. 한국 땅에서 한민족만 가지고는 못 삽니다. 그런데 아무 준비가 안 되어 있어요. 지구촌이라고 말했지만 가짜라는 거죠. 이렇게 보면 여러분의 가치관이 막 흔들리는 겁니다.

글로벌, 세계화, 국제화를 하려면…

보통 나치 장교가 피를 흘리고 죽어가고 있다고 칩시다. 내가 사람을 살려야 하는 의사인데 내 앞에서 사람이 죽어가고 있어요. 그런데 그 내가 독일, 프랑스, 영국인이라는 의식이 있으면 그 사람을 살리는 게 아니라 거꾸로 죽여요. 내 나라의 원수라고 해서 죽이지 않겠어요? 사람이니까.

그러나 공자님의 도덕은 국가주의가 아니라 인간주의입니다. 휴머니즘이에요.

그러니 보세요. 자신과 형인을 동일시한 국가주의라고 하는 것만도 대단한 것 같았는데, 그게 아니지요. 일본이 우리를 삼키고 일본인이 한국에 와서 나쁜 짓을 한 것은 국가와 자신을 동일시한 것입니다. 사람 대 사람이라면, 어떻게 사람이 사람한테 그런 짓을 하겠어요. 국가주의이기 때문에, 내가 국가라는 생각을 하기 때문에 한국인을 일본인이, 식민지니까 죽여도 된다라는 생각을 하는 것이지 사람이 사람을 어떻게 죽여요.

지금까지 우리가 배운 것은 국가주의, 민족주의밖에 없어요. 그걸로 이 글로벌한 세상에서 어떻게 살겠어요. 그러니까 여러분의 가치관이 막 흔들리기 시작합니다. 대한민국을 외치면서 “국가와 민족을 사랑하라!”고 배웠는데 그걸 공자님이 “떼라, 국가를 없애봐”라고 말씀하고 계시는 거예요. 이건 정말 차원이 다른 이야기죠.

그런데 노자는 그 공자님을 두고도 소인이라고 이야기합니다.

“에고 인(人) 자도 지워버리지….”

그러면 뭐가 됩니까? 짐승, 자연, 바람. 천하의 글로벌이 되는 거죠.

지금 우리는 지구에 인간만이 산다고 생각하며 살기 때문에 기후 온난화가 일어나고, 환경 파괴시키는 석유를 캐내며 살고 있는데 거기서 인(人)을 빼면 대자연만이 남아요. 그게 노자의 사상입니다.

# 우리는 어디까지 왔나요?

우리나라 사상을 보면 제일 밑에 가족주의가 있어요. 자기 선조를 조상신으로 믿고 제사를 지내면서 우리 선조와 족보를 들먹이며 으스대죠.

그다음에 나라를 믿는 국가주의가 있어요. 그다음이 인간주의. 거기서 더 나아가면 지렁이 울음소리를 듣고 하찮은 돌멩이도 끌어안는 높은 차원에서 사람도 안 보이고, 동네도, 나라도 안 보이는 별 하나가 보입니다. 그 별과 별이 만나는 그 높이까지 올라갈 수 있을까요? 사람인데.

세상 무엇과도 바꿀 수 없이 내 새끼를 끌어안는 것이 인간인데, 가족을 희생시켜가며 나라에 내 자식을 바칠 수 있을까요? 드물긴 하지만 그런 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 여태까지 자기 자식을 나라에 바치고서 “나는 인간으로서 가족을 벗어날 수 있는 가치를 가졌다, 국가를 위해 희생했다”라는 자부심을 가지는 겁니다.

그런데 느닷없이 공자님이 나타나서 “나라는 좀 빼라”고 하는 거예요. 그래서 또 나라를 빼고 인간으로서 적십자나 ‘국경 없는 의사회’ 같은 조직에 소속되어 내 국가와는 전혀 상관없는 아프리카 오지 같은 곳에 가서 인간을 위해 봉사를 합니다.

이번엔 노자가 와서 “야, 그 사람도 빼라”고 해요. 그게 쉬운 일이 아니죠.

그래서 이제 물어보는 겁니다. 우리는 어디까지 왔을까요? 범인(凡人)의 가족주의에서 형인(荊人)의 국가주의, 공자의 인간주의, 노자의 무위자연 중에서 우리는 어디까지 와 있습니까?

아직까지는 자기 집 문밖 앞까지도 못 나온 것 같아요. 내가 생각하는 것과 여러분이 생각하는 정도가 다를 수 있겠지요? 그래도 아직 갈 길이 멀지요?

# 天人相關 사상은 위험해요

여기서 잠깐! 한국인의 강한 천인상관(天人相關) 사상을 한번 살펴볼까 합니다. 천지인이 조화를 이루는 삶이 아니라 인간이 스스로 천지에 종속되는 삶을 선택하는 경우를 말합니다.

천인상관 사상은 하늘이 인간을 속속들이 다 들여다보고 잘못이나 나쁜 짓을 하면 가뭄이나 폭풍이나 홍수로 징벌도 한다는 생각을 내포하고 있어요. 반대로 잘못을 속죄하고 빌면 용서도 하는, 하늘이 인간의 양심(良心)과 직결된 존재라고 여기는 식이죠.

조선 전기의 문신 추강 남효온(南孝溫·1454~1492년)의 수필집 《추강냉화(秋江冷話)》에 이런 이야기가 적혀 있습니다.

경기도 이천에서 한 강도가 처형을 당했는데 처형 직전 이 강도는 “나는 어릴 때 절도질을 한 일은 있으나 강도질은 한 일이 없다. 내 말의 허실은 하늘이 반드시 알고 있을 것”이라고 하였지요. 그런데 처형당하자마자 먹구름이 몰려들어 폭우가 쏟아졌고, 이천골 거의가 침수되고 대홍수를 몰고 왔어요.

물론 우연의 일치일 테지만 우리 옛 선비들의 강한 천인상관 사상은 결코 이를 우연으로 받아들이지 않았어요. 수령은 사직서를 써 역마 편으로 올려보내고 자신은 거센 탁류에 몸을 던져 자결했다고 해요.

우리 옛 선비들은 이처럼 하늘과 나의 양심 사이에 직결된 어떤 매체(媒體)가 있다고 여겼던 겁니다. 이것은 막스 베버가 거론한 기독교 문화권의 초자아(超自我·Super Ego)와 흡사한 가치관이랄 수 있습니다. 곧 이기적(利己的)이고 속물적인 나를 초월한, 즉 하늘이 지켜보는 양심적 자아가 우리 옛 선비들에게는 체질화돼 있었던 셈이지요.

그러나 천인상관 사상은 대단히 위험한 발상일 수 있어요. 착한 일을 하면 하늘이 복을 내리지만 나쁜 일을 하면 벌을 받는 인과응보의 법칙은 늘 성공하지 않기 때문이지요. 이 세상에 인간을 불행하게 만드는 요소들이 너무 많아 착하게 살려고 해도 그렇게 되지 않고 착해서 반드시 보상을 받는 것도 아니란 걸 알 수 있지요.

기게스의 반지 이야기

플라톤의 《국가(Republic)》에 유명한 ‘기게스의 반지(The Ring of Gyges)’ 우화가 실려 있습니다. 바르게 살고, 착하게 사는 것이 행복의 필요조건이라는 견해를 물리치는 반론(反論)으로 자주 등장하는 이야기입니다.

한때 기게스는 목동이었습니다. 기게스가 양을 치고 있던 어느 날 갑자기 커다란 지진이 일어났어요. 지진이 일어난 자리에 땅이 갈라져 동굴이 생겼는데 기게스는 동굴 속으로 들어갑니다. 그 안에서 금반지를 낀 거인의 시체를 발견합니다. 기게스는 거인의 손가락에서 반지를 빼들고 밖으로 나왔어요. 어느 날 우연히 반지의 흠집 난 곳을 안으로 돌리면 투명인간이 되고 밖으로 돌리면 자신의 모습이 다시 나타난다는 사실을 알게 됐어요.

이제 ‘보이지 않는 힘’을 가진 기게스는 나쁜 마음을 먹게 됩니다. 가축의 상태를 왕에게 보고하는 전령으로서 궁전에 들어간 기게스는 마법의 반지를 이용해 왕비와 간통하고, 왕을 암살합니다. 심지어 왕위를 찬탈하고 왕으로 등극하죠.

기게스는 마법의 반지를 이용해 왕비를 유혹했고 왕을 죽였으니 부도덕하기 이를 데 없어요. 그렇지만 그는 왕위에 오르는 행복을 누립니다. 사람이 나쁜 짓을 하면 벌 받고 불행해야 하는데 기게스의 우화는 그렇지 않다는 것을 보여주죠.

# 어떤 운명에도 의연한 사람이 되세요

사실 악한 사람이 행복해지는 사례는 현실 속에서 혹은 가공의 소설 속에서 흔하고도 흔합니다. 착하고 겸손하며 도덕률을 철저히 지키는 삶이 행복의 필요조건이 아니라는 것을 우리는 당장 오늘자 신문을 펼쳐보면 알 수 있어요. 세상에는 내가 미워하는 사람이 잘살고 높은 자리에 앉아 있으니까요. 나만 왜 이리 사는지, 하늘이 원망스럽게 느껴지기도 합니다.

그런데 생각해보세요. 인간이 서로 부도덕함만을 추구한다면 어떻게 될까요? 법과 제도가 필요 없고 연민이나 동정, 양심도 필요 없어요. 모든 것이 힘에 의해 좌우되고 인간의 운명은 그날그날의 운수에 결정될 수밖에 없어요. 그리고 그 힘도 오래 지속될 수 없어요.

되짚어 생각하면, 바르게 산다는 것이 재물을 충족시키고 권력이나 사욕을 충족시키기 위해 필요한 것일까요? 높은 자리나 힘센 권력 속에 어떤 자연적 선(善)이나 본성 같은 하늘의 의지가 내포되어 있지 않다는 것을 알 수 있어요.

기원후 5세기 로마제국의 정치가이자 희랍과 로마 철학의 최후를 장식한 사상가 보이티우스(Anicius Manlius Severinus Boetius·477~524년)가 사형 선고를 받고 유배지에서 처형될 날을 기다리며 저술한 책이 《철학의 위안(De Consolatione Philosophiae)》(정의채 몬시뇰 譯)입니다. 이 책에 이런 구절이 나옵니다.

〈우리는 상습적으로 행인을 살해하던 부시리디스(Busiridis)가 나그네인 헤르쿨레스(Hercules)에게 살해되었다는 것을 알고 있다. 레굴루스(Regulus)는 포로로 잡은 많은 카르타고 사람들을 쇠사슬로 붙들어 매었지만 얼마 안 가 그 자신이 전쟁에 패하여 자신의 손을 그들의 쇠사슬에 내맡겨야 했다. 그러니 사람이 자기가 행한 것을, 남이 자기에게 응보 하지 못하도록 방지할 수 없다면 그런 권력이 대관절 무엇이 장하단 말인가.

… 수많은 악한이 고관대작을 차지하고 있다는 것이 현실인즉 그 고관직 자체가 본질적으로 선일 수 없음은 확연하다. 그리고 여러 다른 행복도 이와 마찬가지니 대체로 행복이란 아주 악덕한 사람들에게 더 풍성하게 베풀어지는 법이다.〉(p74~75)

세속적 행복에 씐 가짜 이름

보이티우스는 이렇게 말합니다. “우리가 부러워하는 재물과 권력, 높은 지위는 하느님이 창조한 사물의 본성과는 거리가 멀고, 사람들이 그 사물의 본성과는 얼토당토않은 가짜 이름을 붙여 부르곤 하기 때문에 혼란이 생겼다”는 겁니다.

세상에서 말하는 세속적 행복(권력, 재물 등)은 다 진정한 행복이라고 불릴 수 없어요. 그러므로 행복이란 그 자체 안에 바랄 만한 아무것도 지니고 있지 않을 뿐 아니라 아무런 선도 없음을 알 수 있어요.

흔히 한국인은 철학과 사상이 부족하다고 합니다. 천인상관 사상이 강하면 강할수록 인간은, 인간의 철학은 숨 쉴 수 없어요. 철학은 현실의 공포나 희망에서 자유로워진 인간을 다루는 분야입니다. 철학적 인간은 어떠한 천재지변이나 폭군의 횡포에도 놀라거나 쉽게 동요하지 않습니다. 주변의 변화에 휘둘리며 그때그때 희망이나 공포를 갖는 사람은 평생 자유롭지 못하고 스스로 압제 속에 살아가게 됩니다. 보이티우스의 시 한 편을 소개합니다.

어떠한 운명에도 의연한 사람은

거만한 운명을 발 밑에 깔고

행운과 불운을 올바르게 쳐다보며

그 얼굴 태연하게 보존할 수 있네.

태풍 휘몰아치는 바다의 광포도

큰 입으로 화염을 뿜어서

흑연(黑煙)에 뒤덮인 활화(活火)의 베수비오산도

드높이 솟은 저 탑 때려치는

천둥 번개와 벼락도

그 마음 혼란시킬 수는 없네.

가련한 사람들아! 어찌하여 너희는

하잘것없는 횡포스럽기만 한 폭군들을

무서워해 떤단 말이냐.

아무것도 바라지 않고

아무것도 두려워 않는다면

너, 폭군의 진노를 무력게 하리로다.

그렇지만 무서워해 떨거나

합당치도 못한 것만을 탐하는 자는

방패를 버리고 제자리를 떠남과 같으니

자기를 묶을 쇠사슬을

마련하는 것이니라.

-보이티우스의 《철학의 위안》 중 ‘제1서’에서

# 안중근 의사가 진짜 영웅인 까닭은 무얼까요?

사람의 선택은 늘 위태롭습니다. 시각과 관점에 따라 정반대의 해석을 낳기도 합니다. 정말이지 사람의 신념이란 것은 믿을 것이 못 됩니다. 인간이 지닌 각자의 신념이, 신념의 칼끝이 언제 자신을 향할지 모릅니다.

이토 히로부미(伊藤博文·1841~ 1909년)를 일본에서는 일본의 근대화를 이끈 애국자라고 합니다. 그를 하얼빈에서 총을 쏘아 죽인 안중근(安重根·1879~1910년) 의사는 우리의 영웅이지요. 이렇게 나라 대 나라로 보면 우리의 원수는 저들의 애국 영웅이 되고 반대로 우리의 영웅은 저들에게는 테러 범죄자가 됩니다. 나라 대 나라의 대립구도로만 본다면 이 문제는 영원한 돌림노래, 쳇바퀴 돌리기입니다.

어떻게 해야 이토를 죽인 안중근 의사가 위대해질까요? 국가주의를 넘어 그보다 더 높은 곳에서 말을 해야 합니다. 일본 사람이 하는 것보다 더 높은 차원의 인도주의에서 한 것이었다고 해야지요. 그렇게 되면 안중근 의사는 우리의 영웅이 아니라 세계 인류에 대한 폭력을 막은 사람, 비인간적인 짓을 저지르는 일본인과 맞서 싸운 사람이 되는 겁니다.

일본이라는 국가와 싸운 사람이 아니라, 그 비인간적인 세력과 싸워서 이긴 사람이에요. 그러면 안중근 의사는 한국의 영웅이 아니라 인류의 영웅이 될 수 있어요.

신념이란 이름의 욕망

그런데 여기서 한 걸음 더 나가봅시다. 그린피스 같은 범지구적 환경운동을 해서 자연파괴를 막는다면 그 사람은 누구의 영웅이 될까요? 그 자연에서 살아가는 다람쥐, 토끼, 그리고 자연 그 자체겠지요. 정말 위대한 영웅인 것이죠. 그보다 더 큰 영웅이 있을 수 있을까요?

그러나 자연이라는 게 아름다운 자연만 있으면 누군들 못 하겠어요. 자연에는 코로나19, 오미크론, 메르스, 페스트와 같은 고약한 바이러스도 있어요. 그것도 생명체죠. 그러니 그게 그렇게 간단한 것이 아닙니다. 그러니까 여러분도 함부로 ‘나는 누구야’라는 신념을 가지면 안 돼요. 이렇게 어려운 문제를 매일매일 같이 싸워서 자기만의 결론을 얻지 못한다면 지식인이라고 할 수 없어요.⊙

한국인을 둘러싼 세상을 똑바로 봐야 합니다. 그래서 천지인(天地人), 그중에서도 우리를 둘러싼 하늘 이야기부터 시작해볼까 합니다. 땅과 사람 이야기도 차례차례 들려드리겠습니다.

옛날의 한국인들은 오늘의 우리보다 훨씬 더 사물로부터 많은 것을 보고 배웠습니다. 사물 속에 숨겨져 있는 본성이 있다고 생각했고 그 본성은 하늘이 주는 것이라 여겼습니다. 인간은 그 무수한 사물의 본성을 통해 물질이 아니라 정신의 행복을 찾으려고 했습니다. 본성이란 쉽게 말해 적자(赤子)의 마음, 즉 아이의 마음입니다. 그 아이의 마음을 잃지 않고 사는 사람을 맹자는 ‘대인(大人)’이라 불렀는데, 대인은 몸뚱이가 크다는 의미가 아니라 정신적 행복을 느끼고 사는 사람을 말합니다.

눈을 들어 밤하늘을 보면 수많은 별이 있습니다. 한국인은 ‘별’ 하면 바로 윤동주(尹東柱·1917~1945년) 시인을 떠올리게 되지요. 지상에서 마주한 얼굴이 하늘로 올라가 하늘의 얼굴, 하늘의 눈동자가 되면 윤동주의 시에 가장 가까운 이야기가 됩니다. ‘서시’를 한번 외워볼까요?

죽는 날까지 하늘을 우러러

한 점 부끄럼 없기를

잎새에 이는 바람에도

나는 괴로워했다.

별을 노래하는 마음으로

모든 죽어가는 것을 사랑해야지.

그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다.

오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다.

-윤동주의 ‘서시’ 전문

나의 이야기를 모두 듣고 여러분이 천지인을 가지고 보면 이 시가 새롭게 느껴질 것입니다.

지금 손을 들어 허공에 선을 하나 그어보세요. 그것이 천(天)입니다. 그 아래에 다시 선을 하나 그으면 지(地)가 됩니다. 그리고 그 사이에 다시 선을 하나 그으면 인(人)이 됩니다. 한자로는 석 삼(三) 자와 같은 형태지요.

# 천지인이 뭔가요?

|

| 지난 2020년 8월 18일 밤, 강원도 강릉시 왕산면 안반데기 위로 은하수가 펼쳐졌다. 사진=조선일보DB |

하늘과 땅, 사람의 힘과 노력 모두가 어울렸을 때만 우리가 곡식 한 톨을 먹을 수 있어요. 아무리 인간이 노력해도 도울 땅이 없으면 곡식이 나지 않고, 인간이 노력하고 땅이 준비되어 있어도 비가 내리지 않으면 자라지 않아요. 그러니 농자천하지대본(農者天下之大本)이라는 말은 단순히 농업이 중요하다는 말이 아닙니다. ‘인간의 힘만으로는 안 된다’ ‘땅의 힘만으로도 안 된다’ ‘하늘의 힘만으로도 안 된다’, 즉 모든 것, 다시 말해 농업은 물론이고 산업, 금융업 등 무엇을 하든 하늘과 땅, 사람이 합쳐졌을 때만 인간이 살아갈 수가 있다는 말입니다. 나는 88서울올림픽과 같은 큰 행사를 기획할 때마다 이 천지인 삼재(三才)사상을 기본으로 했어요.

하늘과 땅, 사람의 조화

하늘과 땅, 사람이 합쳐져야 한다는 것을 삼재사상이라 합니다. 앞에서 우리 허공에 하늘과 땅, 그 사이의 사람을 그려 한자 석 삼(三) 자를 만들었지요? 요즘 은행에 가면 억(億)을 넘어 몇조(兆) 이런 단위의 금액이 흔하고, 반대로 내 통장을 보면서 ‘아휴, 요것밖에 없어’라고 한숨이 나오곤 하지만 사실 세상은 석 삼(三) 자만 있으면 됩니다. 삼(三) 자만 있으면 세상을 얻을 수 있어요.

이것은 조선 후기의 실학자 이규경(李圭景·1788~1856년)이 한 말입니다. 그는 “농업을 하기 위해서는 천지인 세 가지의 힘이 있어야 한다”고 했지요. 사실 농경문화란 하늘과 땅 그리고 인간의 협력에 의해서만 그 결과가 나타나는 법입니다. 아무리 열심히 일을 해도 홍수가 나거나 가뭄이 생기면 게으른 자와 마찬가지로 아무것도 얻을 수가 없지요.

마찬가지로 땅이 척박하면 아무리 부지런히 일을 해도 기름진 땅에서 낮잠을 자는 게으른 농부를 이기기 어렵지요. 천지인 삼재가 합쳐져 이루어지는 농사꾼의 경쟁에는 이렇게 3분의 2가 천과 지의 변수가 작용해요. 그러니 요즘 어느 정도 과학적 영농이 가능하다고 해도 여전히 하늘과 땅의 변수에 얽매일 수밖에 없는 게 우리 인간이죠.

천지가 이럴진대 사람 역시 믿을 게 못 됩니다. 예컨대 선비들이 문장을 겨루고 이념을 논하는 것도 마찬가지죠. 글이나 예술은 사람의 주관이나 지식의 차이에 따라 각기 달라지잖아요. 내가 보기에 형편없는 글을 평론가들이 극찬하기도 합니다. 어떤 이가 잘 쓴 문장을 어떤 이는 신통찮다고 여기기도 하죠.

천지인 속 나의 위치는?

|

| ‘잎새에 이는 바람에도/ 나는 괴로워했다/ 별을 노래하는 마음으로/ 모든 죽어가는 것을 사랑해야지’. 윤동주의 ‘서시’ 중에서. 일러스트=조선일보DB |

내가 국제 학술대회 같은 곳에서 이런저런 학술적인 발표를 할 때 서양 학문을 아무리 가르쳐봐야 그 사람들이 놀라겠어요? 그런데 삼재사상, 천지인의 조화를 이야기하면 놀라요. 서양은 천지인이 합치는 것이 아니라 싸우는 역사거든요.

하늘이 땅하고 싸우고, 땅이 사람과 서로 치고받고 싸워요. 심지어 희랍 신화의 우라노스 이야기를 보세요. 아버지가 자식을 잡아먹잖아요.

우리에게는 천지인이 합쳐져야 한다는 게 너무 당연한 이야기라 우습게 들려도, 서양 사람들에게는 “와, 어떻게 이런 생각을 할 수가 있지?” 해요. 그들은 지금의 역사가 끊임없이 하늘과 땅이 서로 싸우고, 인간과 자연이 서로 싸워서 이루어낸 결과라고 믿거든요. 지금도 코로나19와 싸우고 있고, 코로나19를 통해 드러난 자연과 치열하게 싸우고 있다고 여기고 있어요.

문제는 인간이 아무리 노력해도 자연을 정복할 수 없다는 데 있어요. 정복할 수 있다는 착각이 불행을 가져오고 있지요.

동양과 서양 세계관의 차이

동양의 사고는 서양과 달랐어요. 자연과 인간이 조화를 이루는 것을 올바른 삶이라고 여겼어요. 임금 왕(王) 자를 보세요. 천지인의 석 삼(三) 자를 수직으로 이으니까 왕(王)이 되었어요. 이것이 동양의 리더, 왕의 본래 의미예요. 아무나 왕이 되는 것이 아니라 천(天), 하늘의 힘과 지(地), 땅의 힘 거기에 인(人), 인간의 힘까지 아우를 수 있는 사람만이 왕이 되고 리더가 될 수 있다는 뜻이지요.

그런데 오늘날은 어때요? 땅만 지배해도 되는 줄 알고 땅과 그 땅에 사는 사람들만 지배하고 있거나 또는 인간만 지배해서 표를 많이 얻으면 리더가 되잖아요. 하늘이 돕지 않아도 대부분의 정치인은 인심, 즉 투표자의 마음만 잡으면 대권을 쥘 수 있어요.

임금 왕(王) 자에서 하늘을 의미하는 걸 걷어내면 흙 토(土)만 남아요. 그러니까 흙, 땅과 사람만을 지배해서 리더가 된 자는 진정한 왕이 아니라는 이야기죠. 이제 하늘의 의미까지 알게 되면 여러분은 각자가 왕이 될 수 있습니다.

# 세상이, 세계가 뭔가요?

|

| 그래픽 디자이너 최지웅씨가 모은 호돌이 인형, 성화봉 모형, 화보집 같은 88서울올림픽 수집품들. 이어령 선생은 삼태극 사상을 기반에 두고 88서울올림픽의 엠블럼을 만들었다. 사진=조선일보DB |

여러분이 서양 학문을 무시하고 배우지 말라는 것이 아닙니다. 서양 학문에 우리 천지인 사상을 결합해 이야기할 수 있을 때, 21세기에 우리가 동과 서를 합쳐서, 서양에서도 리더가 될 수 있고 한국에서도 리더가 될 수 있는 글로벌 리더가 되는 것입니다.

글로벌이라는 걸 우리나라 말로 하면, 세계? 지구촌? 아니요. 천하(天下)입니다. 천하통일 할 때의 그 천하. 옛날에 중국은 중국이 세계의 전부인 줄 알았어요. 그래서 중국을 통일해놓고 천하통일 했다고 그랬어요. 요즘 보면 미국과 중국이 참 비슷한데, 미국 프로야구에 월드 시리즈(the World Series)가 있는데 이게 또 세계인이 모인 경기가 아니에요. 미국 동부 해안가의 사람들과 서부 해안가의 사람들이 경기하는 걸 놓고 월드 시리즈라고 하는 거죠.

|

| 종묘 정전 남문 문설주 아래에 새겨져 있는 삼태극 문양. 눈여겨보면 궁궐과 왕릉 곳곳에서 이런 화려한 태극 문양을 찾아볼 수 있다. 사진=조선일보DB |

한국 사람들만은 오래 외침을 당했기에 한국이 천하가 아니라는 걸 알았어요. 그러니까 진짜 천하의 존재를 한국인만이 안 거예요. 중국 사람들은 천하를 몰라요. 중국 대륙을 다 제패하고 나서 이게 천하인 줄 알았는데 글로벌리즘이 생기니 중국도 아주 작은 한 나라에 불과한 겁니다. 특히 인공위성을 띄워놓고 하늘에서 보면 말이죠.

# 눈을 감고 생각해봐요.

그러니 제가 여러분을 데리고 하늘로 가려고 하는 게 대단한 이야기이지요. 중국이 대국(大國)이라고, 미국에서 월드 시리즈 한다고 주눅 들지 마세요. 하늘에서 내려다보면 나라 간의 경계선도 없고 높고 낮은 것도 없어요. 아무리 큰 빌딩도, 아무리 큰 나라도 위에서 보면 ‘반짝반짝 작은 별’의 하나에 불과합니다. 집의 울타리, 마을의 경계와 행정구역, 나라의 국경도 보이지 않습니다.

하늘에서 천천히 내려다보세요. 그러면 지구가 보일 겁니다. 더 내려오면 동양과 서양을 구별 짓는 반구(半球)가 보일 거예요. 또 내려오면 아시아가 보이고 거기서 더 내려오면 중국, 한국, 일본이 보입니다. 우리가 매일 보는 기상도를 떠올려보세요. 거기서 더 내려오면 자기가 살고 있는 도시, 나는 서울이 보입니다. 여러분은 여러분이 발 딛고 선 곳이 보일 테지요?

더 내려오면 무슨 구(區), 무슨 동(洞). 자기가 사는 동네가 보여요. 그리고 거기서 더 내려오면 내가 사는 집, 우리 식구, 그중 누군가의 얼굴이 보여요. 거기서 더 가면 그 누군가의 눈동자가 있어요. 저 우주로부터 계속 내려가서 마지막으로 도착하는 곳은 우리의 눈동자입니다. 거꾸로 눈동자로부터 번져 가면 저 하늘 은하수까지 가요.

참 기분 좋은 상상 아닙니까? 실제로 여러분이 우주로 가려면 로켓을 타야 하는 데 못 가죠. 그런데 상상력으로는 얼마든지 갈 수 있어요. 지금 여러분은 저와 함께 은하수에 떠 있는 겁니다. 하늘의 은하수에서 지구를 내려다본다… 이것이 시고, 문학이고, 상상력이에요.

시인들이 매일 가난해도 불행하지 않은 것은 없어도 상상력 속에서 별 게 다 되는 사람들이기 때문이에요. 날개 달고 하늘을 나는 것도 가능하죠. 우리가 시를 배우는 것은 바로 이 상상력을 배우는 것입니다.

# 荊人遺弓에 담긴 깊은 뜻을 보세요

|

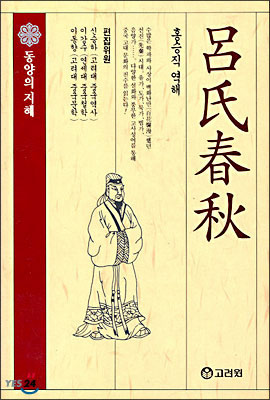

| 기원전 239년 중국 진나라의 재상인 여불위가 주도하여 편집한 백과사전인 《여씨춘추(呂氏春秋)》. |

(荊人有遺弓者而不肯索曰荊人遺之荊人得之又何索焉孔子聞之曰去其荊而可矣老聃聞之曰去其人而可矣故老聃則至公矣天地大矣生而弗子成而弗有萬物皆被其澤得其利而莫知其所由始)

-荊人遺弓, 《呂氏春秋》 중에서

이 이야기는 《여씨춘추(呂氏春秋)》에 나오는 이야기입니다. 형나라 사람 하나가, 참 인격자인데 이 사람이 사냥을 갔다가 활을 잃어버린 거예요. 그런데 잃어버린 활을 찾지 않고 산에서 그냥 내려오니 사람들이 이렇게 말해요.

“아니, 여보시오. 그 비싼 활을 잃어버렸는데, 왜 그걸 찾아보지도 않고 그냥 내려옵니까.”

그러자 이 사람이 하는 말이 이랬어요.

“형나라 사람이 잃어버린 활을 형나라 사람이 주울 텐데, 그거 내가 안 찾아도 그만입니다.”

보통 사람이 아니죠. 자기가 형나라 사람 전체만큼 커졌어요. 이런 사람은 왕을 시키면 좋아요. 이 사람이 바로 나라를 다 가진 사람입니다. 자신이 그 나라가 된 거예요. 우리는 아주 조그만 습득물을 주워도 신고하는데 이 사람은 “아니야, 그거 너 가져. 잃어버렸고 한국 사람이 주웠는데 내가 잃은 게 뭐가 있어, 내가 한국 사람 되면 되지”라고 말하는 경지잖아요.

그 이야기를 들은 공자께서 이렇게 말씀하십니다.

“아이고, 그 사람 소인(小人)이다. 이왕이면 형(荊) 자를 떼고 말하지 그랬냐.”

형인에서 형 자를 떼면 인(人)만 남지요. 사람이 잃은 거, 사람이 얻을 텐데 굳이 내가 찾을 게 뭐가 있냐의 경지로 커집니다. 국가의 경계가 없어지고 사람만 남아요.

“대~ 한민국!”에서 ‘한국’을 뺀다면?

|

| 축구 경기에서 “대~ 한민국!”을 외치고 있다. 지난 2012년 7월 런던올림픽 축구 남자 B조 조별 예선 대한민국 대 멕시코 경기에서 한국 교민들이 응원을 하고 있다. 사진=조선일보DB |

“아이고, ‘한국’을 빼봐라. 사람이 넣고 사람이 잃은 거 박수 칠 일도 분할 일도 없다.”

더 큰 것을 가진 군자는 그런 거 가지고 다투지 않는다는 거죠. 보통의 사람에게는 어려운 일이지만.

이런 게 휴머니즘입니다. 영화에 보면 많이 나오는 이야기예요. 어떤 간호사가 있습니다. 자기 어머니는 유대인이라 나치에 의해 죽었어요. 그런데 나치 장교 하나가 피를 흘리며 병원에 와요. 이걸 살려야 합니까 죽여야 합니까?

살리려면 ‘나라’라는 개념을 빼야 합니다. 만약 이 간호사가 나치 장교를 살렸다면 이미 이 여자는 땅에 있지 않고 하늘에 올라가 있는 겁니다.

그렇지 않으면 나라, 자기 식구, 내 자식이 보여요. 내 자식에서 다시 나의 나라가 보입니다. 그다음에 다시 잘 올라가 봐야 글로벌인데, 다들 글로벌에서 더 큰 곳으로 나가는 것에 실패합니다. 그동안 모든 사람이 글로벌, 세계화, 국제화하면서 TV에서 유행처럼 지구촌을 이야기했지만 도대체 뭐가 글로벌이고 지구는 하나라는 말입니까? 도처에서 국가 간 분쟁이 일어나고 인종 저항을 하고 있는데.

우리나라만 해도 벌써 다문화 가정이 얼마나 많아요. 이주 노동자는 몇만이고요. 한국 땅에서 한민족만 가지고는 못 삽니다. 그런데 아무 준비가 안 되어 있어요. 지구촌이라고 말했지만 가짜라는 거죠. 이렇게 보면 여러분의 가치관이 막 흔들리는 겁니다.

글로벌, 세계화, 국제화를 하려면…

보통 나치 장교가 피를 흘리고 죽어가고 있다고 칩시다. 내가 사람을 살려야 하는 의사인데 내 앞에서 사람이 죽어가고 있어요. 그런데 그 내가 독일, 프랑스, 영국인이라는 의식이 있으면 그 사람을 살리는 게 아니라 거꾸로 죽여요. 내 나라의 원수라고 해서 죽이지 않겠어요? 사람이니까.

그러나 공자님의 도덕은 국가주의가 아니라 인간주의입니다. 휴머니즘이에요.

그러니 보세요. 자신과 형인을 동일시한 국가주의라고 하는 것만도 대단한 것 같았는데, 그게 아니지요. 일본이 우리를 삼키고 일본인이 한국에 와서 나쁜 짓을 한 것은 국가와 자신을 동일시한 것입니다. 사람 대 사람이라면, 어떻게 사람이 사람한테 그런 짓을 하겠어요. 국가주의이기 때문에, 내가 국가라는 생각을 하기 때문에 한국인을 일본인이, 식민지니까 죽여도 된다라는 생각을 하는 것이지 사람이 사람을 어떻게 죽여요.

지금까지 우리가 배운 것은 국가주의, 민족주의밖에 없어요. 그걸로 이 글로벌한 세상에서 어떻게 살겠어요. 그러니까 여러분의 가치관이 막 흔들리기 시작합니다. 대한민국을 외치면서 “국가와 민족을 사랑하라!”고 배웠는데 그걸 공자님이 “떼라, 국가를 없애봐”라고 말씀하고 계시는 거예요. 이건 정말 차원이 다른 이야기죠.

그런데 노자는 그 공자님을 두고도 소인이라고 이야기합니다.

“에고 인(人) 자도 지워버리지….”

그러면 뭐가 됩니까? 짐승, 자연, 바람. 천하의 글로벌이 되는 거죠.

지금 우리는 지구에 인간만이 산다고 생각하며 살기 때문에 기후 온난화가 일어나고, 환경 파괴시키는 석유를 캐내며 살고 있는데 거기서 인(人)을 빼면 대자연만이 남아요. 그게 노자의 사상입니다.

# 우리는 어디까지 왔나요?

우리나라 사상을 보면 제일 밑에 가족주의가 있어요. 자기 선조를 조상신으로 믿고 제사를 지내면서 우리 선조와 족보를 들먹이며 으스대죠.

그다음에 나라를 믿는 국가주의가 있어요. 그다음이 인간주의. 거기서 더 나아가면 지렁이 울음소리를 듣고 하찮은 돌멩이도 끌어안는 높은 차원에서 사람도 안 보이고, 동네도, 나라도 안 보이는 별 하나가 보입니다. 그 별과 별이 만나는 그 높이까지 올라갈 수 있을까요? 사람인데.

세상 무엇과도 바꿀 수 없이 내 새끼를 끌어안는 것이 인간인데, 가족을 희생시켜가며 나라에 내 자식을 바칠 수 있을까요? 드물긴 하지만 그런 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 여태까지 자기 자식을 나라에 바치고서 “나는 인간으로서 가족을 벗어날 수 있는 가치를 가졌다, 국가를 위해 희생했다”라는 자부심을 가지는 겁니다.

그런데 느닷없이 공자님이 나타나서 “나라는 좀 빼라”고 하는 거예요. 그래서 또 나라를 빼고 인간으로서 적십자나 ‘국경 없는 의사회’ 같은 조직에 소속되어 내 국가와는 전혀 상관없는 아프리카 오지 같은 곳에 가서 인간을 위해 봉사를 합니다.

이번엔 노자가 와서 “야, 그 사람도 빼라”고 해요. 그게 쉬운 일이 아니죠.

그래서 이제 물어보는 겁니다. 우리는 어디까지 왔을까요? 범인(凡人)의 가족주의에서 형인(荊人)의 국가주의, 공자의 인간주의, 노자의 무위자연 중에서 우리는 어디까지 와 있습니까?

아직까지는 자기 집 문밖 앞까지도 못 나온 것 같아요. 내가 생각하는 것과 여러분이 생각하는 정도가 다를 수 있겠지요? 그래도 아직 갈 길이 멀지요?

# 天人相關 사상은 위험해요

여기서 잠깐! 한국인의 강한 천인상관(天人相關) 사상을 한번 살펴볼까 합니다. 천지인이 조화를 이루는 삶이 아니라 인간이 스스로 천지에 종속되는 삶을 선택하는 경우를 말합니다.

천인상관 사상은 하늘이 인간을 속속들이 다 들여다보고 잘못이나 나쁜 짓을 하면 가뭄이나 폭풍이나 홍수로 징벌도 한다는 생각을 내포하고 있어요. 반대로 잘못을 속죄하고 빌면 용서도 하는, 하늘이 인간의 양심(良心)과 직결된 존재라고 여기는 식이죠.

조선 전기의 문신 추강 남효온(南孝溫·1454~1492년)의 수필집 《추강냉화(秋江冷話)》에 이런 이야기가 적혀 있습니다.

경기도 이천에서 한 강도가 처형을 당했는데 처형 직전 이 강도는 “나는 어릴 때 절도질을 한 일은 있으나 강도질은 한 일이 없다. 내 말의 허실은 하늘이 반드시 알고 있을 것”이라고 하였지요. 그런데 처형당하자마자 먹구름이 몰려들어 폭우가 쏟아졌고, 이천골 거의가 침수되고 대홍수를 몰고 왔어요.

물론 우연의 일치일 테지만 우리 옛 선비들의 강한 천인상관 사상은 결코 이를 우연으로 받아들이지 않았어요. 수령은 사직서를 써 역마 편으로 올려보내고 자신은 거센 탁류에 몸을 던져 자결했다고 해요.

우리 옛 선비들은 이처럼 하늘과 나의 양심 사이에 직결된 어떤 매체(媒體)가 있다고 여겼던 겁니다. 이것은 막스 베버가 거론한 기독교 문화권의 초자아(超自我·Super Ego)와 흡사한 가치관이랄 수 있습니다. 곧 이기적(利己的)이고 속물적인 나를 초월한, 즉 하늘이 지켜보는 양심적 자아가 우리 옛 선비들에게는 체질화돼 있었던 셈이지요.

그러나 천인상관 사상은 대단히 위험한 발상일 수 있어요. 착한 일을 하면 하늘이 복을 내리지만 나쁜 일을 하면 벌을 받는 인과응보의 법칙은 늘 성공하지 않기 때문이지요. 이 세상에 인간을 불행하게 만드는 요소들이 너무 많아 착하게 살려고 해도 그렇게 되지 않고 착해서 반드시 보상을 받는 것도 아니란 걸 알 수 있지요.

기게스의 반지 이야기

|

| 플라톤과 ‘기게스의 반지(The Ring of Gyges)’. 이미지 출처=www.thevintagenews.com. |

한때 기게스는 목동이었습니다. 기게스가 양을 치고 있던 어느 날 갑자기 커다란 지진이 일어났어요. 지진이 일어난 자리에 땅이 갈라져 동굴이 생겼는데 기게스는 동굴 속으로 들어갑니다. 그 안에서 금반지를 낀 거인의 시체를 발견합니다. 기게스는 거인의 손가락에서 반지를 빼들고 밖으로 나왔어요. 어느 날 우연히 반지의 흠집 난 곳을 안으로 돌리면 투명인간이 되고 밖으로 돌리면 자신의 모습이 다시 나타난다는 사실을 알게 됐어요.

이제 ‘보이지 않는 힘’을 가진 기게스는 나쁜 마음을 먹게 됩니다. 가축의 상태를 왕에게 보고하는 전령으로서 궁전에 들어간 기게스는 마법의 반지를 이용해 왕비와 간통하고, 왕을 암살합니다. 심지어 왕위를 찬탈하고 왕으로 등극하죠.

기게스는 마법의 반지를 이용해 왕비를 유혹했고 왕을 죽였으니 부도덕하기 이를 데 없어요. 그렇지만 그는 왕위에 오르는 행복을 누립니다. 사람이 나쁜 짓을 하면 벌 받고 불행해야 하는데 기게스의 우화는 그렇지 않다는 것을 보여주죠.

# 어떤 운명에도 의연한 사람이 되세요

|

| 기원후 5세기의 희랍과 로마 철학의 최후를 장식한 사상가 보이티우스. |

그런데 생각해보세요. 인간이 서로 부도덕함만을 추구한다면 어떻게 될까요? 법과 제도가 필요 없고 연민이나 동정, 양심도 필요 없어요. 모든 것이 힘에 의해 좌우되고 인간의 운명은 그날그날의 운수에 결정될 수밖에 없어요. 그리고 그 힘도 오래 지속될 수 없어요.

되짚어 생각하면, 바르게 산다는 것이 재물을 충족시키고 권력이나 사욕을 충족시키기 위해 필요한 것일까요? 높은 자리나 힘센 권력 속에 어떤 자연적 선(善)이나 본성 같은 하늘의 의지가 내포되어 있지 않다는 것을 알 수 있어요.

기원후 5세기 로마제국의 정치가이자 희랍과 로마 철학의 최후를 장식한 사상가 보이티우스(Anicius Manlius Severinus Boetius·477~524년)가 사형 선고를 받고 유배지에서 처형될 날을 기다리며 저술한 책이 《철학의 위안(De Consolatione Philosophiae)》(정의채 몬시뇰 譯)입니다. 이 책에 이런 구절이 나옵니다.

〈우리는 상습적으로 행인을 살해하던 부시리디스(Busiridis)가 나그네인 헤르쿨레스(Hercules)에게 살해되었다는 것을 알고 있다. 레굴루스(Regulus)는 포로로 잡은 많은 카르타고 사람들을 쇠사슬로 붙들어 매었지만 얼마 안 가 그 자신이 전쟁에 패하여 자신의 손을 그들의 쇠사슬에 내맡겨야 했다. 그러니 사람이 자기가 행한 것을, 남이 자기에게 응보 하지 못하도록 방지할 수 없다면 그런 권력이 대관절 무엇이 장하단 말인가.

… 수많은 악한이 고관대작을 차지하고 있다는 것이 현실인즉 그 고관직 자체가 본질적으로 선일 수 없음은 확연하다. 그리고 여러 다른 행복도 이와 마찬가지니 대체로 행복이란 아주 악덕한 사람들에게 더 풍성하게 베풀어지는 법이다.〉(p74~75)

세속적 행복에 씐 가짜 이름

보이티우스는 이렇게 말합니다. “우리가 부러워하는 재물과 권력, 높은 지위는 하느님이 창조한 사물의 본성과는 거리가 멀고, 사람들이 그 사물의 본성과는 얼토당토않은 가짜 이름을 붙여 부르곤 하기 때문에 혼란이 생겼다”는 겁니다.

세상에서 말하는 세속적 행복(권력, 재물 등)은 다 진정한 행복이라고 불릴 수 없어요. 그러므로 행복이란 그 자체 안에 바랄 만한 아무것도 지니고 있지 않을 뿐 아니라 아무런 선도 없음을 알 수 있어요.

흔히 한국인은 철학과 사상이 부족하다고 합니다. 천인상관 사상이 강하면 강할수록 인간은, 인간의 철학은 숨 쉴 수 없어요. 철학은 현실의 공포나 희망에서 자유로워진 인간을 다루는 분야입니다. 철학적 인간은 어떠한 천재지변이나 폭군의 횡포에도 놀라거나 쉽게 동요하지 않습니다. 주변의 변화에 휘둘리며 그때그때 희망이나 공포를 갖는 사람은 평생 자유롭지 못하고 스스로 압제 속에 살아가게 됩니다. 보이티우스의 시 한 편을 소개합니다.

어떠한 운명에도 의연한 사람은

거만한 운명을 발 밑에 깔고

행운과 불운을 올바르게 쳐다보며

그 얼굴 태연하게 보존할 수 있네.

태풍 휘몰아치는 바다의 광포도

큰 입으로 화염을 뿜어서

흑연(黑煙)에 뒤덮인 활화(活火)의 베수비오산도

드높이 솟은 저 탑 때려치는

천둥 번개와 벼락도

그 마음 혼란시킬 수는 없네.

가련한 사람들아! 어찌하여 너희는

하잘것없는 횡포스럽기만 한 폭군들을

무서워해 떤단 말이냐.

아무것도 바라지 않고

아무것도 두려워 않는다면

너, 폭군의 진노를 무력게 하리로다.

그렇지만 무서워해 떨거나

합당치도 못한 것만을 탐하는 자는

방패를 버리고 제자리를 떠남과 같으니

자기를 묶을 쇠사슬을

마련하는 것이니라.

-보이티우스의 《철학의 위안》 중 ‘제1서’에서

# 안중근 의사가 진짜 영웅인 까닭은 무얼까요?

|

| 지난 2019년 3월 26일 서울 중구 안중근의사기념관에서 열린 ‘안중근 의사 순국 109주기 추모식’에 일본인 참석자들이 헌화하고 있다. 사진=조선일보DB |

이토 히로부미(伊藤博文·1841~ 1909년)를 일본에서는 일본의 근대화를 이끈 애국자라고 합니다. 그를 하얼빈에서 총을 쏘아 죽인 안중근(安重根·1879~1910년) 의사는 우리의 영웅이지요. 이렇게 나라 대 나라로 보면 우리의 원수는 저들의 애국 영웅이 되고 반대로 우리의 영웅은 저들에게는 테러 범죄자가 됩니다. 나라 대 나라의 대립구도로만 본다면 이 문제는 영원한 돌림노래, 쳇바퀴 돌리기입니다.

어떻게 해야 이토를 죽인 안중근 의사가 위대해질까요? 국가주의를 넘어 그보다 더 높은 곳에서 말을 해야 합니다. 일본 사람이 하는 것보다 더 높은 차원의 인도주의에서 한 것이었다고 해야지요. 그렇게 되면 안중근 의사는 우리의 영웅이 아니라 세계 인류에 대한 폭력을 막은 사람, 비인간적인 짓을 저지르는 일본인과 맞서 싸운 사람이 되는 겁니다.

일본이라는 국가와 싸운 사람이 아니라, 그 비인간적인 세력과 싸워서 이긴 사람이에요. 그러면 안중근 의사는 한국의 영웅이 아니라 인류의 영웅이 될 수 있어요.

신념이란 이름의 욕망

그런데 여기서 한 걸음 더 나가봅시다. 그린피스 같은 범지구적 환경운동을 해서 자연파괴를 막는다면 그 사람은 누구의 영웅이 될까요? 그 자연에서 살아가는 다람쥐, 토끼, 그리고 자연 그 자체겠지요. 정말 위대한 영웅인 것이죠. 그보다 더 큰 영웅이 있을 수 있을까요?

그러나 자연이라는 게 아름다운 자연만 있으면 누군들 못 하겠어요. 자연에는 코로나19, 오미크론, 메르스, 페스트와 같은 고약한 바이러스도 있어요. 그것도 생명체죠. 그러니 그게 그렇게 간단한 것이 아닙니다. 그러니까 여러분도 함부로 ‘나는 누구야’라는 신념을 가지면 안 돼요. 이렇게 어려운 문제를 매일매일 같이 싸워서 자기만의 결론을 얻지 못한다면 지식인이라고 할 수 없어요.⊙