⊙ 황희 문화체육관광부 장관, ‘〈프듀〉 式 문화올림픽’ 제안

⊙ 정당 대변인 선발, ‘청와대 국민청원’ 등 정치에도 〈프듀〉 식 침투

⊙ ‘포퓰리즘이 개입돼선 안 될 곳에서의 포퓰리즘’ 내지 ‘엔터테인먼트가 아닌 분야의 엔터테인먼트化’ 현상

⊙ 주류 미디어에 대한 반발, 인터넷 상용화와 맞물려

⊙ ‘사이버 직접민주주의’로 각광받았지만 〈프로듀스 101〉 투표 조작 등과 같은 문제점 노출

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

⊙ 정당 대변인 선발, ‘청와대 국민청원’ 등 정치에도 〈프듀〉 식 침투

⊙ ‘포퓰리즘이 개입돼선 안 될 곳에서의 포퓰리즘’ 내지 ‘엔터테인먼트가 아닌 분야의 엔터테인먼트化’ 현상

⊙ 주류 미디어에 대한 반발, 인터넷 상용화와 맞물려

⊙ ‘사이버 직접민주주의’로 각광받았지만 〈프로듀스 101〉 투표 조작 등과 같은 문제점 노출

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

- 〈프로듀스 101〉

말 많고 탈 많았던 베이징(北京)동계올림픽이 지난 2월 20일 폐막했다. 기간 내내 각종 편파(偏頗) 판정 등으로 전 세계적 비난을 뒤집어쓴 터라 일종의 ‘불명예(不名譽) 대회’로서 남게 된 인상이다.

폐막 직후인 2월 22일 올림픽 관련으로 조금 특이한 발상이 국내 언론을 통해 전해졌다. 이날 황희 문화체육관광부 장관은 정부서울청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 “‘문화올림픽’ 신설 아이디어를 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장에게 제안해 우호적 답변을 받았다”면서 “문화 분야야말로 국가 간 문화 차이를 줄이고 인류 화합과 평화를 지향하는 올림픽 정신에 부합(符合)한다는 우리 제안에 바흐 위원장도 ‘원칙적으로 찬성한다’는 뜻을 밝혔다”고 했다.

이어 “다만 바흐 위원장은 문화가 기록과 순위를 매기는 올림픽 체계에 어떻게 부합될 수 있는가의 문제점을 제기했다”면서 “관객과 시민 투표로 순위를 매기는 경쟁 방식의 문화올림픽 설계가 가능하다. (문화올림픽 신설 시) 문화강국으로서 한국의 입지를 더 확대할 수 있을 것”이라 덧붙였다.

“이제는 올림픽도 〈프듀〉 式으로?”

이 같은 소식이 전해지자 각종 인터넷 커뮤니티 사이트에서는 한동안 치열한 갑론을박(甲論乙駁)이 펼쳐졌다. 특히 스포츠 관련 커뮤니티들일수록 부정적 의견이 많았다. 더 치밀한 비디오 판독(判讀) 기술을 개발한다고 해도 모자랄 판에 사실상 문외한(門外漢)에 가까운 이들을 포함한 일반 대중 투표로 스포츠 경기 순위를 매긴다는 게 말이 되느냐는 반응들이다. 하다못해 예술성이 높이 평가되는 종목들이라도 상황은 다르지 않다는 의견도 있다. 와중에 어느 커뮤니티 사이트에서건 똑같이 나오는 반응이 하나 있었다.

“이제는 올림픽도 〈프듀〉 식(式)으로 하느냐”는 핀잔이다.

여기서 〈프듀〉는 음악 전문 케이블채널 M.net에서 방영한 프로그램 〈프로듀스 101〉을 줄인 별칭(別稱)이다. 〈프로듀스 101〉은 프로그램을 통해 K팝 아이돌 그룹 한 팀을 결성시킨다는 목표로 수많은 연예기획사에서 아이돌이 되기 위해 연습 중인 연습생들을 100명 남짓 모아 노래와 춤 등으로 경연(競演)을 펼치게 하는 구성이다. 그 과정을 지켜보는 시청자들로부터 인터넷이나 전화 문자 등으로 투표를 받아 인기 없는 순으로 탈락시키며 예정된 인원만큼만 남기는 서바이벌 오디션 프로그램. 2016년 시작돼 매년 한 편씩 시즌4까지 제작됐고, 엄청난 인기에 힘입어 수많은 아류(亞類) 프로그램들을 단숨에 낳았다.

정치에도 침투한 〈프듀〉 式

사실 이 〈프로듀스 101〉 또는 〈프듀〉라는 이름은 대중문화에 거의 관심 없는 이들이라도 어디선가 많이들 들어봤을 법하다. 이미 정치권에서조차 수차례 등장해온 이름이기 때문이다. 예컨대 이준석 국민의힘 대표 공약으로서 지난해 6월 오디션 식으로 진행된 ‘당 대변인 및 주요 당직 공개경쟁 선발’ 과정에서도 〈프듀〉라는 이름은 등장했다. 그야말로 오디션 식으로 지원자 중 100명을 골라 압박면접을 통해 16명으로 추리고, 이후 팀별 토론, 리그전 등 경선을 통해 최종 4명을 선발한다는 기획 자체가 젊은 층에서 폭발적 인기를 누리는 〈프로듀스 101〉 영향이 아니냐는 반응들이 터져 나왔다.

더 거슬러 올라가면 이 같은 기획의 시작은 민주당이었다. 2019년 8월 청년대변인 공개 오디션 선발 얘기다. 이를 통해 선발된 박성민 청년대변인이 청와대 청년비서관에 올라 능력 검증 논란에 휩싸이기도 했다. 그리고 물론 민주당 청년대변인 공개 오디션 당시에도 〈프듀〉는 일찌감치 거론됐었다. 당시에도 ‘요즘은 〈프듀〉처럼 대변인을 뽑느냐’는 반응이 각종 인터넷 커뮤니티 사이트나 포털사이트 댓글로 등장하곤 했다.

돌이켜보면 2017년 8월 ‘청와대 국민청원’ 제도가 공식 출범할 당시부터도 이미 〈프듀〉는 함께 거론되고 있었다. 일반 시민들이 청와대 홈페이지에 청원을 등록하고 30일 동안 20만 개 이상 동의를 받으면 정부나 청와대 관계자들이 청원에 대한 답변을 제공하는 제도 말이다. 특히 당시는 막 〈프로듀스 101〉 시즌 1과 시즌 2가 가히 현상적(現象的) 인기를 모으던 시절이어서 더더욱 〈프듀〉와의 연관성 내지 그 직접적 영향을 묻는 인터넷 게시글들이 많았다.

그리고 이제 2022년이 됐다. 엄밀한 판정을 요구하는 올림픽 경기에까지 “관객과 시민 투표로 순위를 매기는 경쟁 방식의 문화올림픽” 발상이 한국의 문화체육관광부 장관 입을 통해 등장하는 시점이다. 각종 인터넷 커뮤니티 사이트에서 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 힐난(詰難)이 심심찮게 등장하는 것도 무리가 아니다. 이제는 〈프듀〉라는 이름 자체가 점점 ‘포퓰리즘이 개입돼선 안 될 곳에서의 포퓰리즘’ 내지 ‘엔터테인먼트가 아닌 분야의 엔터테인먼트화(化)’ 현상을 대변하는 용어처럼 쓰이는 실정이다.

그럼 이제 〈프로듀스 101〉이라는 프로그램의 면면(面面)에 대해 좀 더 살펴보기로 하자. 사실 〈프로듀스 101〉 이전에도 오디션 프로그램은 존재했고, 많은 지원자 중에서 서바이벌 형식으로 하나씩 떨어뜨리며 K팝 아이돌 그룹을 만드는 프로그램도 이미 존재했었다. 멀리는 2001년 MBC 예능 프로그램 〈목표달성 토요일〉 코너 ‘악동클럽’까지 간다. 벌써 20년도 넘은 얘기다. 가깝게도 2009년부터 2016년까지 총 8시즌을 만든 M.net 공개 오디션 프로그램 〈슈퍼스타 K〉가 나온다. 〈슈퍼스타 K〉 성공으로 등장한 MBC 〈스타오디션 위대한 탄생〉 등 아류작(亞流作)들까지 포함하면 끝도 없다.

이들 여타 프로그램 중에는 〈프로듀스 101〉보다 시청률이 높았던 프로그램도 많다. 그러나 〈프로듀스 101〉 수준의 사회·문화적 현상으로 자리매김한 프로그램은 없었다. 그만큼 〈프로듀스 101〉은 그 시청자들, 특히 젊은 층 시청자들 사이에서 상상을 초월하는 반향을 일으켰다는 뜻이다. 〈프로듀스 101〉 시즌 2에서 아이돌 그룹 멤버를 확정 지었던 최종회의 투표수는 총 1612만1922표에 이르렀다. 이 중 1위를 차지한 연습생 강다니엘이 받은 표수만 무려 157만8837표다. 프로그램에 몰입(沒入)된 시청자들이 주변 친구들이나 일가친척들까지 총동원해 투표시킨 결과라는 후문이다. 프로그램 방영기간 중 유수(有數)의 대학 캠퍼스들에도 각자 지지하는 연습생을 응원하는 플래카드가 걸리기도 하고, 특정 연습생을 지지하는 시청자들이 모여 모금을 통해 서울시내 지하철역에 해당 연습생을 응원하는 광고판을 설치하는 등 처음 보는 현상들이 줄곧 이어지기도 했다.

‘사이버 직접민주주의’를 대변

이 정도 엄청난 현상을 일으킨 〈프로듀스 101〉과 이전까지 서바이벌 오디션 프로그램들의 다른 점은 단 하나, 〈프로듀스 101〉은 온전히 시청자들 투표를 통해 아이돌 그룹 멤버를 결정짓는다는 점뿐이다. 이전에 등장했던 서바이벌 오디션 프로그램은 프로그램 측에서 선정한 전문가 심사위원들에 의해 참가자들 운명이 결정지어지는 경우가 절대다수였다. 방송은 그저 그 과정을 자세히 보여주는 역할 정도였다.

그러다 어느 순간부터 시청자들 불만이 쌓이기 시작했다. 자신들이 보기에는 전문가 심사위원들의 심사가 공정하지 못하고 편파적이거나 자기 취향 또는 기분에 따라 마음대로인 듯하다는 불만이었다. 그래서 등장한 게 〈프로듀스 101〉이다. 대중음악산업 종사자나 전문가들 견해와 상관없이 오직 시청자 의향에 의해 ‘민주적으로’ 연습생들의 운명을 결정짓겠다는 콘셉트다. 그러자 대중 반응이 전에 없이 폭발했다. 이를 두고 언론 미디어에서는 ‘사이버 직접민주주의’를 대변하는 프로그램이라는 평가가 이뤄지기도 했다.

그런데 정작 상황이 흥미로워지는 것은 그다음부터다. 〈프로듀스 101〉을 통해 지지하는 연습생을 응원하고 홍보하는 방법, 반대로 지지하는 연습생의 라이벌이 될 듯한 다른 연습생들을 음해(陰害)하거나 비방(誹謗)해 분위기를 흐트러뜨리는 방법 등을 찾아내고 실험했던 젊은 시청자들이 같은 방법론을 2017년 제19대 대통령 선거에도 똑같이 적용해 인터넷 공간에서 활동한 사연들이 나오기 시작한 것이다. 이를 다룬 위키트리 2017년 6월 16일 자 기사 “‘내 새끼’ 순위에 천국과 지옥 오가… 스트레스 극에 달한 ‘프듀’ 팬” 중 일부를 살펴보자.

희미해진 대중문화와 정치의 경계

〈대학생 권××(22)씨는 강다니엘 연습생 때문에 친구와 싸웠다. 권××씨는 친구와 대형 여초 커뮤니티 아이디를 공유한다. 해당 커뮤니티는 회원 수가 60만이 넘어 젊은 층에 영향력이 강하다. 어느 날 권××씨는 친구가 강다니엘 연습생 루머 글에 단 동조 댓글을 발견했다. 친구는 권씨와 함께 쓰는 아이디를 본인 아이디로 착각하고 실수로 댓글을 달았다.

“다니엘이 지금 1등이에요. 1등이라 그런지 견제가 많거든요. 웃긴 게, 친구랑 저랑 대선 때 같이 문재인 지지했어요. 문재인도 안티랑 가짜뉴스 많았던 것 기억하시죠? 걔랑 저랑 문재인 음해하는 글 쓰는 사람들 ‘패러’ 다녔거든요. 그랬던 애가 지금 다니엘 루머 글에 222, 333 따위 댓글이나 달고 있으니 내가 열불이 나요 안 나요? 심지어 다니엘 보고 최순실, 박근혜 언급하는 글도 봤어요. 다니엘이 국정농단 했나요? 기가 막혀서.”〉

대중문화와 정치의 경계는 그렇게 희미해지고, 동일한 방법론으로 양쪽을 오가는 모습들도 이제는 심심찮게 눈에 띈다. 그야말로 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 인상이다. 그리고 지금 젊은 층 주도로 일어나는 각종 정치 현상 중 상당수는 오히려 대중문화 판에서 영향받은 것 아니냐는 의심도 점점 짙어진다.

‘사이버 직접민주주의’의 범람

저서 《K를 생각한다》로 큰 화제를 모으고 있는 MZ세대 작가 임명묵도 ‘미디어오늘’과의 인터뷰에서 “정치적 관점에서 이념과 가치를 내재화(內在化)하던 과거 세대와 달리, 90년대생은 군중으로 모여 압력을 행사하고 즉각적 피드백을 얻고자 한다. 엔터테인먼트 영역에서의 콘텐츠 소비 양식과 유사하다”면서 “이 세대 정치 소비가 엔터테인먼트 콘텐츠 소비에 후행(後行)하는 것으로 판단한다. 그런 활동에서 오는 성취·효능감이 우리 세대를 장악한 것 같다”고 진단한 바 있다. 그런 성취감과 효능감을 자극한 엔터테인먼트 중심에 〈프로듀스 101〉 등이 자리 잡고 있으리라는 점도 쉽게 유추(類推)해볼 수 있다.

당연히 이런 식의 현상은 위험하다. 대중문화 영역에서 제공해준 ‘사이버 직접민주주의’의 쾌(快)가 범람(氾濫)해 다른 영역들에까지 영향을 뻗치는 상황 말이다. 어떤 식으로든 여론을 시시각각 확인할 수만 있다면 그게 곧 모든 영역에 걸쳐 정당성을 얻게 된다는 전형적인 포퓰리즘 발상이 무분별(無分別)하게 번져나갈 수 있다. 특히나 그런 발상이 정치나 국정운영에까지 흘러들어 가게 되면 사실상 기성 정치 제도 자체를 파괴하고 무력화(無力化)시키는 방향으로 나아갈 수도 있다. 그럼에도 이 같은 흐름은 멈추질 않는다.

물론 ‘이게 다 〈프로듀스 101〉 때문’은 아니다. 대중문화는 어디까지나 현실사회 흐름의 반영일 뿐이다. 그런 점에서 주로 지목되는 ‘진정한’ 원인점은 1990년대 후반부터 상용화(常用化)되기 시작한 ‘인터넷’의 등장으로 좁혀진다. 그중에서도 기존에 소수 미디어에 독점(獨占)되다시피 한 의견 표명의 언로(言路)가 인터넷 등장으로 크게 확대되며 일반 대중에게까지 쥐어지게 된 상황이 중점적으로 거론된다. 그러면서 각종 전문가 집단이나 권력 내집단(內集團) 의견의 ‘권위’를 일단 부정하고 보는 흐름이 먼저 일어났다.

처음에는 ‘의견 권력’이라 할 수 있는 주류(主流) 미디어에 반감(反感)을 갖고 비방(誹謗)하거나 폄훼(貶毁)하는 분위기부터 생성됐다. 기성 언론사 기자들을 ‘기레기’(‘기자’와 ‘쓰레기’의 합성어)라는 멸칭(蔑稱)으로 부르는 풍조가 생겨난 게 이때, 2000년대 초반부터다. 지금은 《조선일보》, 《한겨레》, KBS, MBC 등 웬만한 주류 미디어에는 각각 대표적 멸칭들이 하나씩 붙어 있는 상황이다.

그리고 이런 현상은 인터넷이 상용화되던 시점에 대부분 나라에서 비슷하게 일어났다. 대표적인 사례가 2002년 일본 후지TV에서 방영한 프로그램 〈FNS 27시간 TV〉 사건이다. 〈FNS 27시간 TV〉는 1987년부터 매년 여름 27시간에 걸쳐 각종 사회적 이슈들을 테마로 생방송하는 특별 프로그램이다. 2002년에는 기획 중 하나로 일본 가나가와현 쇼난 해변에서 시민 1만 명과 함께 해변 쓰레기 줍기 이벤트를 준비하고 있었다. 그런데 이 같은 기획이 알려지자 일본 커뮤니티 사이트 ‘2ch’ 사용자들이 작당(作黨), 생방송 직전 쇼난 해변에 미리 운집(雲集)해 해변 쓰레기를 먼저 죄다 주워버리는 기이한 행동을 펼쳤다. 이미 쓰레기가 사라진 해변에서 방송 이벤트가 제대로 진행될 리 없었다. 평소 고깝게 여기던 주류 미디어를 한 번 골탕 먹여보고 싶은 생각에 벌인 짓이다.

이런 분위기가 이어지다 보니 점점 주류 미디어는 물론 해당 미디어에서 불러 모으는 전문가들 의견도 자신의 그것과 다르기만 하면 인터넷 공간에서 맹렬히 공격하며 전문가 개개인 인성(人性)이나 가족관계, 과거사 등까지도 폄훼하는 흐름이 형성됐다. 특히 대중문화 분야에서 이런 일들이 빈번해 앞선 〈슈퍼스타 K〉나 그 유사(類似) 오디션 프로그램들에서는 심사위원으로 선정된 가수나 음악 프로듀서들에 대해 사이버 테러를 가하는 분위기로 이어지기도 했다.

〈프듀 101〉, 투표 조작으로 몰락

사회가 온통 이런 분위기이니 그를 반영해 〈프로듀스 101〉 같은 방송 프로그램이 등장한 셈이고, 대중문화와 현실사회 간 상호작용(相互作用)을 통해 그에 영향을 받은 수많은 여타 분야 기획, 심지어 정책 제도 성립에까지 이르게 된 순서다.

그러나 이런 요구들, 즉 대중의 포퓰리즘 정서와 권력감정(權力感情) 희구(希求)에 부응해 탄생한 온갖 분야 ‘사이버 직접민주주의’ 기획들은 현재 차례로 무너지거나 그 병폐(病弊)들을 여실히 드러내고 있는 실정이다. 발상 자체에 근본적 결함이 존재했다는 것이다.

〈프로듀스 101〉은 2019년 일반 대중으로부터 받은 투표를 조작한 정황이 드러나 결국 시즌 4를 끝으로 폐지됐다. 시즌 4에 해당하는 〈프로듀스 X 101〉 최종 투표에서 일부 참가자 간의 표차(票差)가 일정 숫자로 똑같이 나온 점을 알아챈 시청자들이 지속적으로 문제를 제기하자 경찰 수사로까지 이어진 사건이다. 수사가 종결되고 보니 그때껏 진행된 4개 시즌 모두에서 투표 조작이 드러났고, 이로 인해 사기, 업무방해, 배임 등 다양한 혐의로 프로그램 CP와 PD 등에게 징역형과 벌금형이 선고됐다.

그런데 왜 투표를 조작해야 했을까. 징역형을 받은 PD의 변(辯)은 간명했다. 프로그램을 통해 배출될 아이돌 그룹의 성공 여부에 압박감이 심해 저지른 일이라는 것이다. 언뜻 이해가 되지 않을 수 있다. 어찌 됐건 대중의 투표로 멤버들이 선발될 그룹인데 그대로만 해도 대중의 사랑을 받아 성공에 더 가까워지는 거 아니냐는 것이다.

그런데 실제 상황은 그렇지가 않다. 프로그램을 통해 드러나는 각 연습생 개개인 인생사 등 갖가지 사연 탓에 동정 여론이 일어나 투표가 이뤄지기도 하는 등 일시적 감정에 의해 투표하는 일들이 상당히 많다는 것이다. 그러다 보니 엄밀한 개개인 자질이나 능력, 조건 등과는 관계없이 연습생들이 뽑힐 가능성이 높고, 그러면 프로그램 방영 중에나 인기가 있었지 막상 아이돌 그룹으로 데뷔하고 나면 치열한 대중문화시장에서 오히려 경쟁력 없는 이들로 드러날 우려가 있어 투표를 조작해야 했다는 논리. 한마디로, 마치 그림으로 그린 듯한 포퓰리즘의 폐해가 우려돼 결과를 조작해야만 했다는 얘기다.

‘청와대 국민청원’ 제도

한편, 일명 ‘〈프듀〉 식 제도’라 비판받은 ‘청와대 국민청원’ 제도는 보다 확장된 차원에서 각종 다양한 폐해들을 낳고 있다.

이미 출범 첫해부터 이를 우려하는 목소리가 많았다. 2017년 12월 김동철 국민의당 원내대표는 해당 제도에 대해 “겉으로는 대통령이 국민들의 목소리를 듣는 소통 행보로 보이지만 따지고 보면 ‘대통령은 모든 것을 해결할 수 있다’는 제왕적 대통령제의 문재인 식 버전”이라며 “국민이 주인이 되는 진정한 민주주의는 직접민주주의를 운운하는 이미지 정치가 아니라 헌법과 법률이 정하는 제도 및 절차와 기구에 따라 충분한 대화와 토론을 통해 합의에 이르는 대의(代議)민주주의에 있다는 점을 문재인 정부는 분명히 알아야 한다”고 일갈한 바 있다.

시간이 흐르자 이 같은 원론적 입장 외에도 다양한 문제들이 수면으로 드러났다. 법치주의 원칙을 벗어난 극단적 포퓰리즘 문제, 청원 추천 인원수 조작 가능 문제, 허위사실 확산의 장으로서 역할 할 수 있다는 문제 등 외에 가장 크게 지적받는 게 바로 국민청원 자체의 정치도구화 문제다. 청와대가 이를 일종의 정무(政務)적 도구로서 자신들 편의에 따라 이용하고 있다는 지적이다. 예컨대 정권에 반(反)하는 정치 주체에 압박으로 활용할 수 있는 청원들에는 삼권분립조차 고려하지 않은 채 답변하거나 심지어 정치적 쟁점으로 띄워 올려 이슈화시키는 반면, 정권 측에 불리한 청원은 청원 추천 인원이 20만 명을 넘어가도 침묵하거나 무시하는 경향을 보인다는 것. 결국 ‘정권 입맛’대로 운영하는 제도로서 악명(惡名)을 키워가고 있다는 얘기다.

‘악마의 편집’

돌이켜보면 〈프로듀스 101〉도 마찬가지였다. 엄밀히 투표 조작 사건 이전부터도 〈프로듀스 101〉은 크게 불공정(不公正)한 프로그램으로 비판이 많았다. PD 등 제작 측에서 ‘밀어주는’ 연습생에게는 방영 분량도 많이 주고 개인적 서사(敍事)도 그럴싸하게 쌓아주지만, 그렇지 않은 연습생들은 애초 화면에 비춰주지도 않고 그 탓에 존재 자체를 몰라 투표에서 밀려나는 일이 다반사(茶飯事)였다는 것이다. 이를 두고 ‘악마의 편집’이라는 말까지 생겨났을 정도다.

결국 ‘〈프듀〉’건 ‘〈프듀〉 식 제도’건 그저 ‘사이버 직접민주주의’ 겉모양만 흉내 낸 것에 불과할 뿐, 그 겉모양을 통해 원하는 것을 얻어내려는 속내가 있었다는 점이 하나둘 드러나는 실정이다. 더 중요한 부분은, 애초 〈프로듀스 101〉이든 ‘청와대 국민청원’이든 대중 차원에서 몇몇 개인에 의해 투표수가 부풀려질 수 있다는 점이다. 〈프로듀스 101〉처럼 일가친척까지 총동원해 투표시키거나, ‘청와대 국민청원’처럼 본인 인증 시스템 도입이 어려워 애초 ‘1인 1표’가 아니게 되는 탓에 특정세력의 부풀리기 가능은 물론 심지어 해외에서까지 침투해오거나 말이다.

누구나 쉽게 접근할 수 있다는 건 곧 누구로부터도 쉽게 훼손(毁損)될 수 있다는 뜻이기도 하다. 매번 모든 종류 기획에 가히 공직선거 수준의 비용을 들여 물 샐 틈 없는 관리가 이뤄지지 않는 한 ‘사이버 직접민주주의’라는 개념은 그 자체로 일종의 ‘환상’에 가까운 셈이다. 심하게는 ‘민의(民意)’의 포장을 뒤집어써 명분과 정당성을 얻어내려는 ‘미끼’다. 현실사회에서 ‘목소리 큰 소수’의 문제가 똑같이 적용되는 개념일 뿐이다.

그러나 이런 본질적 문제점들과 부작용(副作用)들이 계속해서 눈앞에서 펼쳐지는 데도 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 추세는 바뀌질 않고 오히려 더 심화(深化)돼간다. 이런 게 소위 ‘그럼에도 불구하고 거스를 수 없는 시대의 흐름’이라면, 미래에 대한 우려와 불안도 그만큼 커질 수밖에 없다.

아카데미상도 ‘인기상’ 신설

끝으로, 2000년대 들어 한국과 똑같이 언로의 폭발적 확대를 맞은 다른 나라 사정을 돌아보자.

일단 미국 사정은 지난 미국 대선 당시 잘 드러났다. 미국도 똑같이 기성 주류 미디어에 대한 불신과 폄훼가 심각하고, 그런 분위기가 ‘가짜뉴스(fake news)’ 개념을 낳아 “진실은 언론이 아니라 SNS에 있다”는 식 선동이 비일비재(非一非再)했었다.

그런 분위기다 보니 일단 대중문화계부터 한국과 비슷한 발상이 시작됐다. 예컨대 올해로 제94회를 맞이하는 세계에서 가장 유명한 영화상, 아카데미상부터 달라진다.

기존에는 아카데미상을 주관하는 영화예술과학아카데미(AMPAS) 회원들 투표로 각 부문 수상자들이 결정됐지만, 지난 수년래 아카데미상을 지켜보는 대중이 그 수상 결과에 불만을 갖고 외면하기 시작해 시상식 시청률이 2014년 이후 해마다 급격히 떨어지자 결국 일반 대중이 트위터를 통해 직접 자신이 최고라 여기는 영화를 투표하는 ‘인기상’ 부문을 신설하게 됐다. 지금까지 투표로는 스파이더맨 등 인기 만화 주인공이 등장하는 영화나 팬덤이 큰 스타배우 출연 영화들이 득표 경쟁에서 앞서가는 분위기. 영화의 질(質)이나 전반적 대중 만족도와도 아무 상관없이 사실상 ‘팬덤상’이 돼가고 있다는 평가가 잇따른다. 이에 한국의 영화 팬들 사이에서는 “이제 아카데미상까지 〈프듀〉가 됐느냐”는 힐난이 쏟아지는 상황이다.

〈청춘유니〉

한편, 인터넷 환경이 통제되는 공산전체주의국가 중국에서는 또 다른 상황이 펼쳐진다. 한국 유행에 민감한 중국에서는 〈프로듀스 101〉 라이선스를 구매해 제작한 정식 프로그램과 으레 그러듯 라이선스를 구매하지 않고 베낀 ‘짝퉁’ 프로그램들이 함께 방영되고 있었다. 그러다 지난해 그 ‘짝퉁’ 프로그램인 〈청춘유니(靑春有)〉에서 문제가 생겼다.

〈청춘유니〉 단독 협찬사에서 〈청춘유니〉 연습생들에 복수(複數) 투표할 수 있는 코드를 자사(自社) 우유제품 뚜껑에 인쇄해 판촉에 나서자, 극성팬들이 엄청난 양의 우유를 사들인 뒤 뚜껑만 벗기고 우유를 죄다 버리는 행태가 전국적으로 펼쳐진 것이다.

이는 중국의 식품 낭비방지법을 정면으로 위반한 행태이기에 방송통신심의를 담당하는 베이징광전국 측에서 〈청춘유니〉의 녹화 제작을 중단시키는 사태가 일어났다. 어찌 보면 일종의 금권선거(金權選擧) 행태였던 셈인데, 자본주의-민주주의 사회의 폐단(弊端) 중 하나로 종종 금권선거를 꼽아온 중국에서 이런 일이 일어났다는 점이 아이러니하다.

어찌 됐건 한국은 물론 세계 이곳저곳에서 벌어지는 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 추세를 이런 식으로 막아 세울 수 있다는 점은 알게 됐다.

그러나 그를 이처럼 ‘한 방에’ 해결할 수 있는 통제사회가 절대 ‘더 나은 사회’일 리 없다는 것만은 분명하다. 이런 통제사회일지라도 이 같은 흐름을 막아 세우는 게 과연 언제까지 가능할는지도 알 수 없다는 점에서 더더욱 그렇다. 다소 더디고 복잡하더라도 한 걸음씩 차근히 원인을 분석해 접근하려는 자세가 필요하다.

일단, 서두의 “관객과 시민 투표로 순위를 매기는 경쟁 방식의 문화올림픽”이란 대체 무엇을 의미하며 그런 발상이 스포츠 정신 자체를 훼손할 우려가 있다는 점은 인지(認知)하고 있는지부터 따져 물어볼 필요도 있겠다.⊙

폐막 직후인 2월 22일 올림픽 관련으로 조금 특이한 발상이 국내 언론을 통해 전해졌다. 이날 황희 문화체육관광부 장관은 정부서울청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 “‘문화올림픽’ 신설 아이디어를 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장에게 제안해 우호적 답변을 받았다”면서 “문화 분야야말로 국가 간 문화 차이를 줄이고 인류 화합과 평화를 지향하는 올림픽 정신에 부합(符合)한다는 우리 제안에 바흐 위원장도 ‘원칙적으로 찬성한다’는 뜻을 밝혔다”고 했다.

이어 “다만 바흐 위원장은 문화가 기록과 순위를 매기는 올림픽 체계에 어떻게 부합될 수 있는가의 문제점을 제기했다”면서 “관객과 시민 투표로 순위를 매기는 경쟁 방식의 문화올림픽 설계가 가능하다. (문화올림픽 신설 시) 문화강국으로서 한국의 입지를 더 확대할 수 있을 것”이라 덧붙였다.

“이제는 올림픽도 〈프듀〉 式으로?”

이 같은 소식이 전해지자 각종 인터넷 커뮤니티 사이트에서는 한동안 치열한 갑론을박(甲論乙駁)이 펼쳐졌다. 특히 스포츠 관련 커뮤니티들일수록 부정적 의견이 많았다. 더 치밀한 비디오 판독(判讀) 기술을 개발한다고 해도 모자랄 판에 사실상 문외한(門外漢)에 가까운 이들을 포함한 일반 대중 투표로 스포츠 경기 순위를 매긴다는 게 말이 되느냐는 반응들이다. 하다못해 예술성이 높이 평가되는 종목들이라도 상황은 다르지 않다는 의견도 있다. 와중에 어느 커뮤니티 사이트에서건 똑같이 나오는 반응이 하나 있었다.

“이제는 올림픽도 〈프듀〉 식(式)으로 하느냐”는 핀잔이다.

여기서 〈프듀〉는 음악 전문 케이블채널 M.net에서 방영한 프로그램 〈프로듀스 101〉을 줄인 별칭(別稱)이다. 〈프로듀스 101〉은 프로그램을 통해 K팝 아이돌 그룹 한 팀을 결성시킨다는 목표로 수많은 연예기획사에서 아이돌이 되기 위해 연습 중인 연습생들을 100명 남짓 모아 노래와 춤 등으로 경연(競演)을 펼치게 하는 구성이다. 그 과정을 지켜보는 시청자들로부터 인터넷이나 전화 문자 등으로 투표를 받아 인기 없는 순으로 탈락시키며 예정된 인원만큼만 남기는 서바이벌 오디션 프로그램. 2016년 시작돼 매년 한 편씩 시즌4까지 제작됐고, 엄청난 인기에 힘입어 수많은 아류(亞類) 프로그램들을 단숨에 낳았다.

정치에도 침투한 〈프듀〉 式

|

| 국민의힘은 이준석 대표 취임 후 〈프듀〉 방식으로 대변인 선발전을 열었다. 사진=조선DB |

더 거슬러 올라가면 이 같은 기획의 시작은 민주당이었다. 2019년 8월 청년대변인 공개 오디션 선발 얘기다. 이를 통해 선발된 박성민 청년대변인이 청와대 청년비서관에 올라 능력 검증 논란에 휩싸이기도 했다. 그리고 물론 민주당 청년대변인 공개 오디션 당시에도 〈프듀〉는 일찌감치 거론됐었다. 당시에도 ‘요즘은 〈프듀〉처럼 대변인을 뽑느냐’는 반응이 각종 인터넷 커뮤니티 사이트나 포털사이트 댓글로 등장하곤 했다.

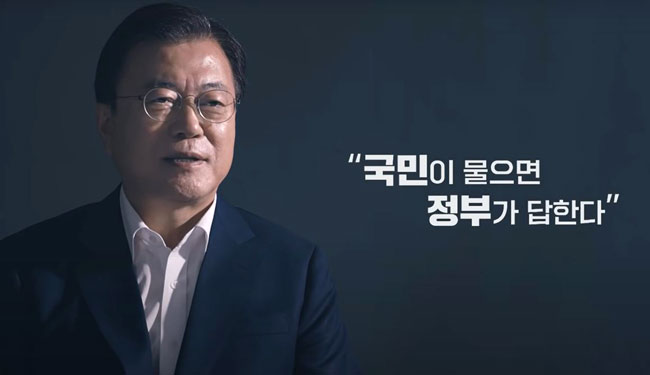

돌이켜보면 2017년 8월 ‘청와대 국민청원’ 제도가 공식 출범할 당시부터도 이미 〈프듀〉는 함께 거론되고 있었다. 일반 시민들이 청와대 홈페이지에 청원을 등록하고 30일 동안 20만 개 이상 동의를 받으면 정부나 청와대 관계자들이 청원에 대한 답변을 제공하는 제도 말이다. 특히 당시는 막 〈프로듀스 101〉 시즌 1과 시즌 2가 가히 현상적(現象的) 인기를 모으던 시절이어서 더더욱 〈프듀〉와의 연관성 내지 그 직접적 영향을 묻는 인터넷 게시글들이 많았다.

그리고 이제 2022년이 됐다. 엄밀한 판정을 요구하는 올림픽 경기에까지 “관객과 시민 투표로 순위를 매기는 경쟁 방식의 문화올림픽” 발상이 한국의 문화체육관광부 장관 입을 통해 등장하는 시점이다. 각종 인터넷 커뮤니티 사이트에서 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 힐난(詰難)이 심심찮게 등장하는 것도 무리가 아니다. 이제는 〈프듀〉라는 이름 자체가 점점 ‘포퓰리즘이 개입돼선 안 될 곳에서의 포퓰리즘’ 내지 ‘엔터테인먼트가 아닌 분야의 엔터테인먼트화(化)’ 현상을 대변하는 용어처럼 쓰이는 실정이다.

그럼 이제 〈프로듀스 101〉이라는 프로그램의 면면(面面)에 대해 좀 더 살펴보기로 하자. 사실 〈프로듀스 101〉 이전에도 오디션 프로그램은 존재했고, 많은 지원자 중에서 서바이벌 형식으로 하나씩 떨어뜨리며 K팝 아이돌 그룹을 만드는 프로그램도 이미 존재했었다. 멀리는 2001년 MBC 예능 프로그램 〈목표달성 토요일〉 코너 ‘악동클럽’까지 간다. 벌써 20년도 넘은 얘기다. 가깝게도 2009년부터 2016년까지 총 8시즌을 만든 M.net 공개 오디션 프로그램 〈슈퍼스타 K〉가 나온다. 〈슈퍼스타 K〉 성공으로 등장한 MBC 〈스타오디션 위대한 탄생〉 등 아류작(亞流作)들까지 포함하면 끝도 없다.

이들 여타 프로그램 중에는 〈프로듀스 101〉보다 시청률이 높았던 프로그램도 많다. 그러나 〈프로듀스 101〉 수준의 사회·문화적 현상으로 자리매김한 프로그램은 없었다. 그만큼 〈프로듀스 101〉은 그 시청자들, 특히 젊은 층 시청자들 사이에서 상상을 초월하는 반향을 일으켰다는 뜻이다. 〈프로듀스 101〉 시즌 2에서 아이돌 그룹 멤버를 확정 지었던 최종회의 투표수는 총 1612만1922표에 이르렀다. 이 중 1위를 차지한 연습생 강다니엘이 받은 표수만 무려 157만8837표다. 프로그램에 몰입(沒入)된 시청자들이 주변 친구들이나 일가친척들까지 총동원해 투표시킨 결과라는 후문이다. 프로그램 방영기간 중 유수(有數)의 대학 캠퍼스들에도 각자 지지하는 연습생을 응원하는 플래카드가 걸리기도 하고, 특정 연습생을 지지하는 시청자들이 모여 모금을 통해 서울시내 지하철역에 해당 연습생을 응원하는 광고판을 설치하는 등 처음 보는 현상들이 줄곧 이어지기도 했다.

‘사이버 직접민주주의’를 대변

이 정도 엄청난 현상을 일으킨 〈프로듀스 101〉과 이전까지 서바이벌 오디션 프로그램들의 다른 점은 단 하나, 〈프로듀스 101〉은 온전히 시청자들 투표를 통해 아이돌 그룹 멤버를 결정짓는다는 점뿐이다. 이전에 등장했던 서바이벌 오디션 프로그램은 프로그램 측에서 선정한 전문가 심사위원들에 의해 참가자들 운명이 결정지어지는 경우가 절대다수였다. 방송은 그저 그 과정을 자세히 보여주는 역할 정도였다.

그러다 어느 순간부터 시청자들 불만이 쌓이기 시작했다. 자신들이 보기에는 전문가 심사위원들의 심사가 공정하지 못하고 편파적이거나 자기 취향 또는 기분에 따라 마음대로인 듯하다는 불만이었다. 그래서 등장한 게 〈프로듀스 101〉이다. 대중음악산업 종사자나 전문가들 견해와 상관없이 오직 시청자 의향에 의해 ‘민주적으로’ 연습생들의 운명을 결정짓겠다는 콘셉트다. 그러자 대중 반응이 전에 없이 폭발했다. 이를 두고 언론 미디어에서는 ‘사이버 직접민주주의’를 대변하는 프로그램이라는 평가가 이뤄지기도 했다.

그런데 정작 상황이 흥미로워지는 것은 그다음부터다. 〈프로듀스 101〉을 통해 지지하는 연습생을 응원하고 홍보하는 방법, 반대로 지지하는 연습생의 라이벌이 될 듯한 다른 연습생들을 음해(陰害)하거나 비방(誹謗)해 분위기를 흐트러뜨리는 방법 등을 찾아내고 실험했던 젊은 시청자들이 같은 방법론을 2017년 제19대 대통령 선거에도 똑같이 적용해 인터넷 공간에서 활동한 사연들이 나오기 시작한 것이다. 이를 다룬 위키트리 2017년 6월 16일 자 기사 “‘내 새끼’ 순위에 천국과 지옥 오가… 스트레스 극에 달한 ‘프듀’ 팬” 중 일부를 살펴보자.

희미해진 대중문화와 정치의 경계

|

| 〈프로듀스 101〉이 진행될 때면, 아이돌 팬들은 자기들이 응원하는 스타의 광고판을 만들고 지지를 호소했다. 사진=조선DB |

“다니엘이 지금 1등이에요. 1등이라 그런지 견제가 많거든요. 웃긴 게, 친구랑 저랑 대선 때 같이 문재인 지지했어요. 문재인도 안티랑 가짜뉴스 많았던 것 기억하시죠? 걔랑 저랑 문재인 음해하는 글 쓰는 사람들 ‘패러’ 다녔거든요. 그랬던 애가 지금 다니엘 루머 글에 222, 333 따위 댓글이나 달고 있으니 내가 열불이 나요 안 나요? 심지어 다니엘 보고 최순실, 박근혜 언급하는 글도 봤어요. 다니엘이 국정농단 했나요? 기가 막혀서.”〉

대중문화와 정치의 경계는 그렇게 희미해지고, 동일한 방법론으로 양쪽을 오가는 모습들도 이제는 심심찮게 눈에 띈다. 그야말로 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 인상이다. 그리고 지금 젊은 층 주도로 일어나는 각종 정치 현상 중 상당수는 오히려 대중문화 판에서 영향받은 것 아니냐는 의심도 점점 짙어진다.

‘사이버 직접민주주의’의 범람

저서 《K를 생각한다》로 큰 화제를 모으고 있는 MZ세대 작가 임명묵도 ‘미디어오늘’과의 인터뷰에서 “정치적 관점에서 이념과 가치를 내재화(內在化)하던 과거 세대와 달리, 90년대생은 군중으로 모여 압력을 행사하고 즉각적 피드백을 얻고자 한다. 엔터테인먼트 영역에서의 콘텐츠 소비 양식과 유사하다”면서 “이 세대 정치 소비가 엔터테인먼트 콘텐츠 소비에 후행(後行)하는 것으로 판단한다. 그런 활동에서 오는 성취·효능감이 우리 세대를 장악한 것 같다”고 진단한 바 있다. 그런 성취감과 효능감을 자극한 엔터테인먼트 중심에 〈프로듀스 101〉 등이 자리 잡고 있으리라는 점도 쉽게 유추(類推)해볼 수 있다.

당연히 이런 식의 현상은 위험하다. 대중문화 영역에서 제공해준 ‘사이버 직접민주주의’의 쾌(快)가 범람(氾濫)해 다른 영역들에까지 영향을 뻗치는 상황 말이다. 어떤 식으로든 여론을 시시각각 확인할 수만 있다면 그게 곧 모든 영역에 걸쳐 정당성을 얻게 된다는 전형적인 포퓰리즘 발상이 무분별(無分別)하게 번져나갈 수 있다. 특히나 그런 발상이 정치나 국정운영에까지 흘러들어 가게 되면 사실상 기성 정치 제도 자체를 파괴하고 무력화(無力化)시키는 방향으로 나아갈 수도 있다. 그럼에도 이 같은 흐름은 멈추질 않는다.

물론 ‘이게 다 〈프로듀스 101〉 때문’은 아니다. 대중문화는 어디까지나 현실사회 흐름의 반영일 뿐이다. 그런 점에서 주로 지목되는 ‘진정한’ 원인점은 1990년대 후반부터 상용화(常用化)되기 시작한 ‘인터넷’의 등장으로 좁혀진다. 그중에서도 기존에 소수 미디어에 독점(獨占)되다시피 한 의견 표명의 언로(言路)가 인터넷 등장으로 크게 확대되며 일반 대중에게까지 쥐어지게 된 상황이 중점적으로 거론된다. 그러면서 각종 전문가 집단이나 권력 내집단(內集團) 의견의 ‘권위’를 일단 부정하고 보는 흐름이 먼저 일어났다.

처음에는 ‘의견 권력’이라 할 수 있는 주류(主流) 미디어에 반감(反感)을 갖고 비방(誹謗)하거나 폄훼(貶毁)하는 분위기부터 생성됐다. 기성 언론사 기자들을 ‘기레기’(‘기자’와 ‘쓰레기’의 합성어)라는 멸칭(蔑稱)으로 부르는 풍조가 생겨난 게 이때, 2000년대 초반부터다. 지금은 《조선일보》, 《한겨레》, KBS, MBC 등 웬만한 주류 미디어에는 각각 대표적 멸칭들이 하나씩 붙어 있는 상황이다.

그리고 이런 현상은 인터넷이 상용화되던 시점에 대부분 나라에서 비슷하게 일어났다. 대표적인 사례가 2002년 일본 후지TV에서 방영한 프로그램 〈FNS 27시간 TV〉 사건이다. 〈FNS 27시간 TV〉는 1987년부터 매년 여름 27시간에 걸쳐 각종 사회적 이슈들을 테마로 생방송하는 특별 프로그램이다. 2002년에는 기획 중 하나로 일본 가나가와현 쇼난 해변에서 시민 1만 명과 함께 해변 쓰레기 줍기 이벤트를 준비하고 있었다. 그런데 이 같은 기획이 알려지자 일본 커뮤니티 사이트 ‘2ch’ 사용자들이 작당(作黨), 생방송 직전 쇼난 해변에 미리 운집(雲集)해 해변 쓰레기를 먼저 죄다 주워버리는 기이한 행동을 펼쳤다. 이미 쓰레기가 사라진 해변에서 방송 이벤트가 제대로 진행될 리 없었다. 평소 고깝게 여기던 주류 미디어를 한 번 골탕 먹여보고 싶은 생각에 벌인 짓이다.

이런 분위기가 이어지다 보니 점점 주류 미디어는 물론 해당 미디어에서 불러 모으는 전문가들 의견도 자신의 그것과 다르기만 하면 인터넷 공간에서 맹렬히 공격하며 전문가 개개인 인성(人性)이나 가족관계, 과거사 등까지도 폄훼하는 흐름이 형성됐다. 특히 대중문화 분야에서 이런 일들이 빈번해 앞선 〈슈퍼스타 K〉나 그 유사(類似) 오디션 프로그램들에서는 심사위원으로 선정된 가수나 음악 프로듀서들에 대해 사이버 테러를 가하는 분위기로 이어지기도 했다.

〈프듀 101〉, 투표 조작으로 몰락

사회가 온통 이런 분위기이니 그를 반영해 〈프로듀스 101〉 같은 방송 프로그램이 등장한 셈이고, 대중문화와 현실사회 간 상호작용(相互作用)을 통해 그에 영향을 받은 수많은 여타 분야 기획, 심지어 정책 제도 성립에까지 이르게 된 순서다.

그러나 이런 요구들, 즉 대중의 포퓰리즘 정서와 권력감정(權力感情) 희구(希求)에 부응해 탄생한 온갖 분야 ‘사이버 직접민주주의’ 기획들은 현재 차례로 무너지거나 그 병폐(病弊)들을 여실히 드러내고 있는 실정이다. 발상 자체에 근본적 결함이 존재했다는 것이다.

〈프로듀스 101〉은 2019년 일반 대중으로부터 받은 투표를 조작한 정황이 드러나 결국 시즌 4를 끝으로 폐지됐다. 시즌 4에 해당하는 〈프로듀스 X 101〉 최종 투표에서 일부 참가자 간의 표차(票差)가 일정 숫자로 똑같이 나온 점을 알아챈 시청자들이 지속적으로 문제를 제기하자 경찰 수사로까지 이어진 사건이다. 수사가 종결되고 보니 그때껏 진행된 4개 시즌 모두에서 투표 조작이 드러났고, 이로 인해 사기, 업무방해, 배임 등 다양한 혐의로 프로그램 CP와 PD 등에게 징역형과 벌금형이 선고됐다.

그런데 왜 투표를 조작해야 했을까. 징역형을 받은 PD의 변(辯)은 간명했다. 프로그램을 통해 배출될 아이돌 그룹의 성공 여부에 압박감이 심해 저지른 일이라는 것이다. 언뜻 이해가 되지 않을 수 있다. 어찌 됐건 대중의 투표로 멤버들이 선발될 그룹인데 그대로만 해도 대중의 사랑을 받아 성공에 더 가까워지는 거 아니냐는 것이다.

그런데 실제 상황은 그렇지가 않다. 프로그램을 통해 드러나는 각 연습생 개개인 인생사 등 갖가지 사연 탓에 동정 여론이 일어나 투표가 이뤄지기도 하는 등 일시적 감정에 의해 투표하는 일들이 상당히 많다는 것이다. 그러다 보니 엄밀한 개개인 자질이나 능력, 조건 등과는 관계없이 연습생들이 뽑힐 가능성이 높고, 그러면 프로그램 방영 중에나 인기가 있었지 막상 아이돌 그룹으로 데뷔하고 나면 치열한 대중문화시장에서 오히려 경쟁력 없는 이들로 드러날 우려가 있어 투표를 조작해야 했다는 논리. 한마디로, 마치 그림으로 그린 듯한 포퓰리즘의 폐해가 우려돼 결과를 조작해야만 했다는 얘기다.

‘청와대 국민청원’ 제도

|

| 청와대 국민청원 4주년 기념 방송에 출연한 문재인 대통령. 사진=청와대 유튜브 캡처 |

이미 출범 첫해부터 이를 우려하는 목소리가 많았다. 2017년 12월 김동철 국민의당 원내대표는 해당 제도에 대해 “겉으로는 대통령이 국민들의 목소리를 듣는 소통 행보로 보이지만 따지고 보면 ‘대통령은 모든 것을 해결할 수 있다’는 제왕적 대통령제의 문재인 식 버전”이라며 “국민이 주인이 되는 진정한 민주주의는 직접민주주의를 운운하는 이미지 정치가 아니라 헌법과 법률이 정하는 제도 및 절차와 기구에 따라 충분한 대화와 토론을 통해 합의에 이르는 대의(代議)민주주의에 있다는 점을 문재인 정부는 분명히 알아야 한다”고 일갈한 바 있다.

시간이 흐르자 이 같은 원론적 입장 외에도 다양한 문제들이 수면으로 드러났다. 법치주의 원칙을 벗어난 극단적 포퓰리즘 문제, 청원 추천 인원수 조작 가능 문제, 허위사실 확산의 장으로서 역할 할 수 있다는 문제 등 외에 가장 크게 지적받는 게 바로 국민청원 자체의 정치도구화 문제다. 청와대가 이를 일종의 정무(政務)적 도구로서 자신들 편의에 따라 이용하고 있다는 지적이다. 예컨대 정권에 반(反)하는 정치 주체에 압박으로 활용할 수 있는 청원들에는 삼권분립조차 고려하지 않은 채 답변하거나 심지어 정치적 쟁점으로 띄워 올려 이슈화시키는 반면, 정권 측에 불리한 청원은 청원 추천 인원이 20만 명을 넘어가도 침묵하거나 무시하는 경향을 보인다는 것. 결국 ‘정권 입맛’대로 운영하는 제도로서 악명(惡名)을 키워가고 있다는 얘기다.

‘악마의 편집’

돌이켜보면 〈프로듀스 101〉도 마찬가지였다. 엄밀히 투표 조작 사건 이전부터도 〈프로듀스 101〉은 크게 불공정(不公正)한 프로그램으로 비판이 많았다. PD 등 제작 측에서 ‘밀어주는’ 연습생에게는 방영 분량도 많이 주고 개인적 서사(敍事)도 그럴싸하게 쌓아주지만, 그렇지 않은 연습생들은 애초 화면에 비춰주지도 않고 그 탓에 존재 자체를 몰라 투표에서 밀려나는 일이 다반사(茶飯事)였다는 것이다. 이를 두고 ‘악마의 편집’이라는 말까지 생겨났을 정도다.

결국 ‘〈프듀〉’건 ‘〈프듀〉 식 제도’건 그저 ‘사이버 직접민주주의’ 겉모양만 흉내 낸 것에 불과할 뿐, 그 겉모양을 통해 원하는 것을 얻어내려는 속내가 있었다는 점이 하나둘 드러나는 실정이다. 더 중요한 부분은, 애초 〈프로듀스 101〉이든 ‘청와대 국민청원’이든 대중 차원에서 몇몇 개인에 의해 투표수가 부풀려질 수 있다는 점이다. 〈프로듀스 101〉처럼 일가친척까지 총동원해 투표시키거나, ‘청와대 국민청원’처럼 본인 인증 시스템 도입이 어려워 애초 ‘1인 1표’가 아니게 되는 탓에 특정세력의 부풀리기 가능은 물론 심지어 해외에서까지 침투해오거나 말이다.

누구나 쉽게 접근할 수 있다는 건 곧 누구로부터도 쉽게 훼손(毁損)될 수 있다는 뜻이기도 하다. 매번 모든 종류 기획에 가히 공직선거 수준의 비용을 들여 물 샐 틈 없는 관리가 이뤄지지 않는 한 ‘사이버 직접민주주의’라는 개념은 그 자체로 일종의 ‘환상’에 가까운 셈이다. 심하게는 ‘민의(民意)’의 포장을 뒤집어써 명분과 정당성을 얻어내려는 ‘미끼’다. 현실사회에서 ‘목소리 큰 소수’의 문제가 똑같이 적용되는 개념일 뿐이다.

그러나 이런 본질적 문제점들과 부작용(副作用)들이 계속해서 눈앞에서 펼쳐지는 데도 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 추세는 바뀌질 않고 오히려 더 심화(深化)돼간다. 이런 게 소위 ‘그럼에도 불구하고 거스를 수 없는 시대의 흐름’이라면, 미래에 대한 우려와 불안도 그만큼 커질 수밖에 없다.

아카데미상도 ‘인기상’ 신설

끝으로, 2000년대 들어 한국과 똑같이 언로의 폭발적 확대를 맞은 다른 나라 사정을 돌아보자.

일단 미국 사정은 지난 미국 대선 당시 잘 드러났다. 미국도 똑같이 기성 주류 미디어에 대한 불신과 폄훼가 심각하고, 그런 분위기가 ‘가짜뉴스(fake news)’ 개념을 낳아 “진실은 언론이 아니라 SNS에 있다”는 식 선동이 비일비재(非一非再)했었다.

그런 분위기다 보니 일단 대중문화계부터 한국과 비슷한 발상이 시작됐다. 예컨대 올해로 제94회를 맞이하는 세계에서 가장 유명한 영화상, 아카데미상부터 달라진다.

기존에는 아카데미상을 주관하는 영화예술과학아카데미(AMPAS) 회원들 투표로 각 부문 수상자들이 결정됐지만, 지난 수년래 아카데미상을 지켜보는 대중이 그 수상 결과에 불만을 갖고 외면하기 시작해 시상식 시청률이 2014년 이후 해마다 급격히 떨어지자 결국 일반 대중이 트위터를 통해 직접 자신이 최고라 여기는 영화를 투표하는 ‘인기상’ 부문을 신설하게 됐다. 지금까지 투표로는 스파이더맨 등 인기 만화 주인공이 등장하는 영화나 팬덤이 큰 스타배우 출연 영화들이 득표 경쟁에서 앞서가는 분위기. 영화의 질(質)이나 전반적 대중 만족도와도 아무 상관없이 사실상 ‘팬덤상’이 돼가고 있다는 평가가 잇따른다. 이에 한국의 영화 팬들 사이에서는 “이제 아카데미상까지 〈프듀〉가 됐느냐”는 힐난이 쏟아지는 상황이다.

〈청춘유니〉

한편, 인터넷 환경이 통제되는 공산전체주의국가 중국에서는 또 다른 상황이 펼쳐진다. 한국 유행에 민감한 중국에서는 〈프로듀스 101〉 라이선스를 구매해 제작한 정식 프로그램과 으레 그러듯 라이선스를 구매하지 않고 베낀 ‘짝퉁’ 프로그램들이 함께 방영되고 있었다. 그러다 지난해 그 ‘짝퉁’ 프로그램인 〈청춘유니(靑春有)〉에서 문제가 생겼다.

〈청춘유니〉 단독 협찬사에서 〈청춘유니〉 연습생들에 복수(複數) 투표할 수 있는 코드를 자사(自社) 우유제품 뚜껑에 인쇄해 판촉에 나서자, 극성팬들이 엄청난 양의 우유를 사들인 뒤 뚜껑만 벗기고 우유를 죄다 버리는 행태가 전국적으로 펼쳐진 것이다.

이는 중국의 식품 낭비방지법을 정면으로 위반한 행태이기에 방송통신심의를 담당하는 베이징광전국 측에서 〈청춘유니〉의 녹화 제작을 중단시키는 사태가 일어났다. 어찌 보면 일종의 금권선거(金權選擧) 행태였던 셈인데, 자본주의-민주주의 사회의 폐단(弊端) 중 하나로 종종 금권선거를 꼽아온 중국에서 이런 일이 일어났다는 점이 아이러니하다.

어찌 됐건 한국은 물론 세계 이곳저곳에서 벌어지는 “세상 모든 것이 다 〈프듀〉가 돼간다”는 추세를 이런 식으로 막아 세울 수 있다는 점은 알게 됐다.

그러나 그를 이처럼 ‘한 방에’ 해결할 수 있는 통제사회가 절대 ‘더 나은 사회’일 리 없다는 것만은 분명하다. 이런 통제사회일지라도 이 같은 흐름을 막아 세우는 게 과연 언제까지 가능할는지도 알 수 없다는 점에서 더더욱 그렇다. 다소 더디고 복잡하더라도 한 걸음씩 차근히 원인을 분석해 접근하려는 자세가 필요하다.

일단, 서두의 “관객과 시민 투표로 순위를 매기는 경쟁 방식의 문화올림픽”이란 대체 무엇을 의미하며 그런 발상이 스포츠 정신 자체를 훼손할 우려가 있다는 점은 인지(認知)하고 있는지부터 따져 물어볼 필요도 있겠다.⊙