⊙ 할 수만 있으시다면 이 잔을 거두어주옵소서(보리스 파스테르나크)

⊙ 파란만장 술과 국밥, 울음과 다정 흘려보냈던 목구멍의 뻔뻔함!(손진은)

⊙ 파란만장 술과 국밥, 울음과 다정 흘려보냈던 목구멍의 뻔뻔함!(손진은)

- 태양이 구름을 뚫고 빛무리를 이루고 있다. 인천대교의 모습이다. 사진=조선일보DB

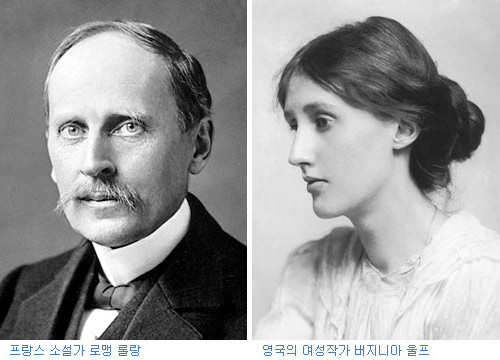

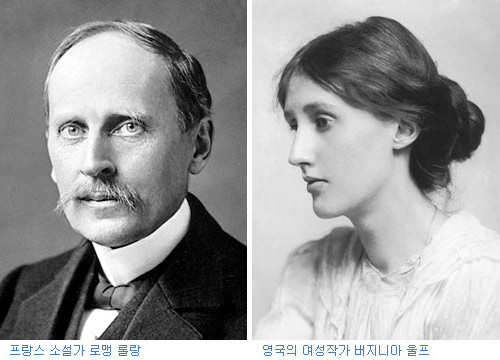

버지니아 울프(Virginia Woolf·1882~1941년)는 ‘신심리주의 선언’에서 “인생은 좌우 양쪽에 질서정연하게 늘어선 마차램프의 연속 같은 것이 아니다”고 말한다. 어디서 무엇이 터져 나올지 아무것도 알 수 없다는 것이다. 그러나 그는 “인생은 눈부신 빛무리”라고 규정한다. “변화무쌍하고 광대무변의 미지의 정령”이 있음을 인정한다. 슬픔과 비극이 우리를 압도하더라도 결과적으로, 처음부터 끝까지 인간을 뒤덮고 있는 것은 반투명의 덮개, 빛무리라는 것이다.

울프가 말하는 ‘빛무리’의 의미가 알쏭달쏭하지만 인간은 빛무리 아래 죽을 운명을 타고난 것만은 분명하다. 로맹 롤랑(Romain Rolland·1866~1944년)은 죽고 말 운명의 우리에게 이렇게 외친다.

〈나는 지식이나 힘으로 공을 세워 자랑으로 여기는 사람들을 영웅이라 부르지 않는다. 그 심정(心情)에 있어 참으로 위대했던 사람만을 가리켜 영웅이라고 부른다.

가라, 그리고 죽으라. 반드시 죽을 운명을 타고난 그대들이여!

가라, 그리고 괴로워하라. 반드시 괴로움을 겪어야 할 그대들이여!

산다는 것은 행복하기 위해서가 아니다. 나의 할 바를 다하기 위해서다. 괴로워하라, 죽으라, 그러나 그대가 마땅히 되어야 할 그런 인간이 돼라. 한 사람의 인간이 돼라.〉

‘빛무리’가 없어도, 삶이 너무 괴롭더라도, 죽어야 마땅할 운명이라도, ‘한 사람의 인간이 돼라’는 로맹 롤랑의 선언이 삶을 뜨겁게 만든다. 그가 말한 ‘심정’은 착한 마음이 아닐까?

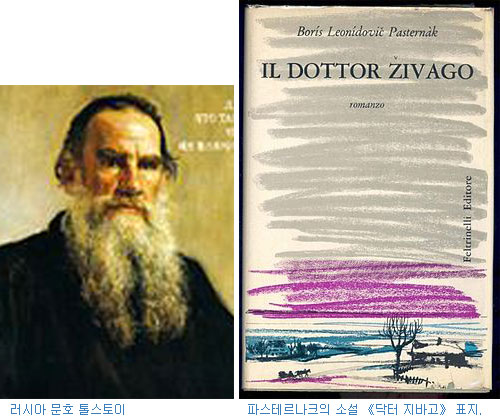

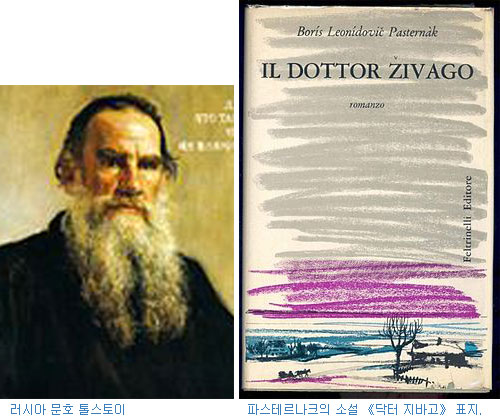

그렇다면 인간은 어떤 존재인가. 톨스토이(Lev Nikolayevich Tolstoy·1828~ 1910년)에 따르면, 3가지 종류의 인간이 있다고 한다.

〈어떤 것도 믿지 않는 사람, 어렸을 때부터 믿어야 한다고 배운 것만 믿는 사람, 마음으로 이해하는 것을 믿는 사람이 있다. 마지막 부류의 사람이 가장 현명하고 가장 의지가 강한 사람이다.〉

마음으로 이해하는 것을 믿는 사람…

톨스토이는 ‘의지가 강한 사람’만이 생의 고비를 넘어설 수 있다고 강조한다. 강한 의지는 어떻게 하면 생길까. 마음을 단련시켜야 할까. 죽을 고비를 이겨야 얻을 수 있을까. 파스테르나크의 《닥터 지바고》에 실린 시 ‘햄릿’(1957)에 이런 문장이 나온다.

소요가 멎었다. 나는 무대로 나갔다.

문설주에 기댄 채 아득한 메아리 속에서

나의 인생에 무슨 일이 일어날지,

붙잡아본다.

한밤의 어스름은

무수한 쌍안경을 축으로 삼아 날 향하고 있다

나의 아버지, 할 수만 있으시다면

이 잔을 제게서 거두어주옵소서

나는 당신의 흔들리지 않는 의지를 사랑하며

이 역을 맡는 데 동의합니다

그러나 지금은 다른 연극이 상연 중이오니

이번만은 저를 면하게 하여 주옵소서

그러나 막의 순서는 신중히 고려되어 짜여 있으니

그 길의 종말은 피할 수 없는 것

나는 늘 외롭고 모든 것은 위선에 빠져 있습니다

인생을 산다는 것은 들판을 건너는 것과는 다를 것입니다

-보리스 파스테르나크의 ‘햄릿’ 중에서

흔들리지 않는 의지는 신(神)의 표상이다. 감히 인간이 가질 수도 흉내 낼 수도 없다. 신의 외아들인 예수마저도 “아버지께서는 무엇이든 하실 수 있으시니, 이 잔을 저에게서 거두어주십시오”(마르코 복음 14장 36절)라고 하지 않았나.

이 잔을 제게서 거두어주옵소서

100년 전인 1923년 1월에 발표한 김동인(金東仁·1900~1951년)의 소설 〈이 잔(盞)을〉에 예수가 이 잔을 받을 수밖에 없는 상황이 그려져 있다.

〈“산 제사를 요구하는 자들에게는 제물이 있어야 한다. 언젠가 너희에게 이야기했지. 너희는 세상의 빛이 되라고. 내가 빛이 되고 종소리가 되기 위해서는 내가 십자가로 가야겠다. 내 한목숨을 바쳐서, 시방, 장래 할 것 없이 몇억만 사람이 구원된다 생각하면 아주 싸고 쉬운 것이다. 오히려 기뻐할 일이 아니냐?”〉

신의 영광을 드러내기 위해 이 땅에 왔으나, 죽음을 요구하는 민중에게 스스로 죽음을 택해 신을 높이는 결정이야말로 의지가 아닐까.

이육사(李陸史·1904~1944년)가 쓴 수필 〈계절의 오행(五行)〉(1938)에 이런 문장이 나온다.

〈내 길을 사랑하는 마음, 그것은 나 자신의 희생을 요구하는 노력이오. 이래서 나는 내 기백을 키우고 길러서 금강심(金剛心)에서 나오는 내 시를 쓸지언정 유언은 쓰지 않겠소.〉

금강심은 어떤 유혹에도 움직이지 않는 견고한 마음을 뜻한다. 육사의 자기희생의 저항 의식은 조국의 광복과 이어져 있다. 예수가 신의 영광을 위해 죽음을 택하듯 육사는 독립을 위해 희생을 각오하고 있다. 그런 의미에서 육사의 시 ‘절정’은 인간 의지의 가장 끝자락에 선 무시무시한 고백이다.

매운 계절의 채찍에 갈겨

마침내 북방으로 휩쓸려 오다

하늘도 그만 지쳐 끝난 고원

서릿발 칼날 진 그 위에 서다

어데다 무릎을 꿇어야 하나?

한 발 재겨 디딜 곳조차 없다.

이러매 눈 감아 생각해 볼밖에

겨울은 강철로 된 무지갠가 보다.

-이육사의 ‘절정’ 전문

1940년 1월 《문장》지에 발표된 ‘절정’은 일제 강점기의 시적(詩的) 화자(話者)가 겪고 있는 고통을 극복하려는 강렬한 의지가 표현된 작품이다. 시적 화자는 ‘매운 계절’에, ‘북방’의 ‘하늘도 그만 지쳐 끝난 고원’, 그중에서도 ‘서릿발 칼날 진 그 위’에 서 있다. 한 발 비껴 디딜 곳조차 없어 그저 가만히 눈 감고 생각해보는 것밖에 할 수 없다.

그 생각의 결과, ‘겨울은 강철로 된 무지개’라는 결론을 내리는데 이를 두고 학자들 사이에 해석이 엇갈린다. 첫째, 현재 상황이 강철과 같지만 금세 사라질 무지개처럼 희망이 올 것이라는 견해다. 둘째, 강철과 같은 무지개, 곧 확실한 희망으로 해석하는 견해도 있다. 어쨌든 ‘강철 무지개’는 엄청난 의지의 표현이다.

金剛心과 강철로 된 무지개

이육사의 시 절정을 읽고 있자니 고려 말에서 조선 초의 문신이자 학자인 권근(權近·1352~1409년)의 〈주옹설(舟翁說)〉이 떠오른다.

〈손[客]이 주옹(舟翁)에게 묻기를,

“그대가 배에서 사는데, 고기를 잡는다 하자니 낚시가 없고, 장사를 한다 하자니 돈이 없고, 진리(津吏) 노릇을 한다 하자니 물 가운데만 있어 왕래가 없구려.

조각배 한 척을 변화를 헤아릴 수 없는 물에 띄워 만경의 가없는 곳을 헤매다가, 바람 미치고 물결 놀라 돛대는 기울고 노까지 부러지면, 정신과 혼백이 흩어지고 두려움에 싸여 명(命)이 지척(咫尺)에 있게 될 것이로다. 이는 지극히 험한 데서 위태로움을 무릅쓰는 일이거늘, 그대는 도리어 이를 즐겨 오래오래 물에 떠 가기만 하고 돌아오지 않으니 무슨 재미인가?”

하니, 주옹이 말하기를

“아아, 손은 생각하지 못하는가? 대개 사람의 마음이란 다잡고 놓아버림이 일정이 없어서, 평탄한 육지를 밟으면 태연히 여겨 느슨하게 되고, 험한 지경에 처하면 떨면서 두려워하게 된다. 떨면서 두려워하면 조심하여 굳게 지킬 수 있지만, 태연히 여겨 느슨하게 되면 반드시 방탕하여 위태로운 지경에 이르게 될 것이니, 내 차라리 험한 곳에서 처하여 항상 조심할지언정, 안일(安逸)한 데 살아 스스로 방탕하지 않으려는 것이다.(하략)”〉

심지어 노인(주옹)은 “인간 세상이란 하나의 거대한 물결이요, 인심이란 하나의 거대한 바람이다. 보잘것없는 내 한 몸이 아득히 그 가운데 빠져 표류하는 것이 마치 조각배 한 척이 만 리나 되는 큰 물결 위에 떠 있는 것과 같다”고 말한다.

노인은 일부러 험한 파도를 택한다. 쉽고 편한 것이 더 좋을 수는 없다는 것이다. 사실 아무리 둘러봐도 쉽고 편한 삶이란 없다. 권불십년(權不十年)이다. 현실 밖으로 달아난다고 운명을 되돌릴 수 없다.

고재종의 ‘물관’, 김남조의 ‘雪日’

고재종(高在鍾) 시인의 시 ‘나무 속엔 물관이 있다’를 읽었다. 세상에 감동 아닌 것이 없다. 나무 실가지 하나, 땅속 실뿌리 하나가 서로 생명으로 연결돼 ‘한세상 흔들거리며’ ‘어떤 댓바람에도 꺾이지 않는 당참’을 보여준다. 고 시인은 1984년 실천문학 신작시집 《시여 무기여》에 ‘동구밖집 열두 식구’ 등 7편을 발표하며 작품 활동을 시작했다.

잦은 바람 속의 겨울 감나무를 보면, 그 가지들이 가는 것이거나 굵은 것이거나 아예 실가지거나 우듬지거나, 모두 다 서로를 훼방 놓는 법이 없이 제 숨결 닿는 만큼의 찰랑한 허공을 끌어안고, 바르르 떨거나 사운거리거나 건들대거나 휙휙 후리거나, 제 깜냥껏 한세상을 흔들거린다.

그 모든 것이 웬만해선 흔들림이 없는 한 집의

주춧기둥 같은 둥치에서 뻗어 나간 게 새삼 신기한 일.

더더욱 그 실가지 하나에 앉은 조막만 한 새 한 마리의 무게가 둥치를 타고 내려가, 칠흑 땅속의 그중 깊이 뻗은 실뿌리에까지 거기 흙살에까지 미쳐, 그 무게를 견딜 힘을 다시 우듬지에까지 올려 보내는 땅심의 배려로, 산 가지는 어느 것 하나라도 어떤 댓바람에도 꺾이지 않는 당참을 보여주는가.

아, 우린 너무 감동을 모르고 살아왔느니.

-고재종의 ‘나무 속엔 물관이 있다’ 전문

새해가 되면 김남조(金南祚) 시인의 ‘설일(雪日)’을 소리 높여 읽고 싶어진다. 예술원 회원인 김 시인은 1950년 《연합신문》에 시 ‘성수(星宿)’ ‘잔상(殘像)’ 등을 발표하며 시작 활동을 열었다. ‘설일’은 여섯 번째 시집 《겨울바다》(1967)에 실렸다.

시인은 겨울나무 가지와 머리채 긴 바람을 보면서 ‘누구도 혼자가 아니’라고 말한다. ‘삶은 은총의 돌층계 어디쯤’이란 구절에 저절로 밑줄을 긋게 한다.

겨울나무와 바람

머리채 긴 바람들은 투명한 빨래처럼

진종일 가지 끝에 걸려

나무도 바람도

혼자가 아닌 게 된다

혼자는 아니다

누구도 혼자는 아니다

나도 아니다

실상 하늘 아래 외톨이로 서 보는 날도

하늘만은 함께 있어 주지 않던가

삶은 언제나

은총(恩寵)의 돌층계의 어디쯤이다

사랑도 매양

섭리(攝理)의 자갈밭의 어디쯤이다

이적진 말로써 풀던 마음

말없이 삭이고

얼마 더 너그러워져서 이 생명을 살자

황송한 축연이라 알고

한 세상을 누리자

새해의 눈시울이

순수의 얼음꽃

승천한 눈물들이 다시 땅 위에 떨구이는

백설을 담고 온다

-김남조의 ‘설일(雪日)’ 전문

손진은의 시 ‘오래 병에 정들다 보니’

손진은(孫晋殷) 시인의 시집 《그 눈들을 밤의 창이라 부른다》(걷는사람 刊)에서 시 ‘오래 병에 정들다 보니’가 눈에 띄었다. 인생을 ‘병(病)의 위계’로 그려냈다.

세상에는 무병장수라는 말이 존재하지 않는다. 앓는 중에 또 다른 병이 겹쳐 생기기 마련이다. ‘큰병’(정든 병)이 유순해지면 ‘밀사들’(작은 병들)이 얼른 고개를 들어 세력을 다툰다.

때로 ‘버려진 마음’과 ‘병’이 서로 암수를 이루기도 한다. 그런 ‘통보도 없이 왔다 간 환후의 연혁’을 엑스레이를 통해 뒤늦게 알게 된다. 고통과 아픔, 슬픔을 멀리하려 했던 ‘파란만장했던 술과 국밥, 울음과 다정을 흘려보냈던 목구멍의 뻔뻔함!’을 생각한다. 그러고 보니 병이야말로, ‘병의 위계’야말로, 시인과 함께 세월을 견디게 만든 소중한 존재라는 사실을 깨닫게 된다.

오래 병에 정들다 보니 알겠다

병에도 위계가 있다는 걸

사막의 사자처럼 센 놈이 늑골언덕 깊숙이 사무치면

위아래서 빼꼼히 얼굴 내밀던 치들은

얼른 엎드린다는 걸

그러다 그 정든 병 유순해질 즈음이면

꼬리뼈에 핏줄에 마음의 살들에 숨어 살던

밀사들 얼른 고갤 들어 세력 다툰다는 걸

때로 다른 불우의 습격에 스러져 간 놈들,

내 영토는 버려진 마음들과 병이 암수가 되어

식구를 들이고 곁에 눕고 몸을 내줬다는 걸

지금도 엑스레이를 보면

내 몸의 왕국 점령하고 나부끼며 쇠락해 갔던,

때로 통보도 없이 왔다 간 환후의 연혁 아련히 남아 있다는 걸

그런 줄도 모르고 미망과 헛것에 골몰했던 불모의 영지에

파란만장 술과 국밥, 울음과 다정 흘려보냈던 목구멍의 뻔뻔함!

오오래 병과 뱃동서 하다 보니 알겠다

비 온 후 공터에 무수히 돋아나던 잡초의 생몰처럼

내 영토에 머물다 간 그들 잘 건사하지 못했던 불우가

지난 왕국의 역사였다는 걸

-‘오래 병에 정들다 보니’ 전문⊙

울프가 말하는 ‘빛무리’의 의미가 알쏭달쏭하지만 인간은 빛무리 아래 죽을 운명을 타고난 것만은 분명하다. 로맹 롤랑(Romain Rolland·1866~1944년)은 죽고 말 운명의 우리에게 이렇게 외친다.

〈나는 지식이나 힘으로 공을 세워 자랑으로 여기는 사람들을 영웅이라 부르지 않는다. 그 심정(心情)에 있어 참으로 위대했던 사람만을 가리켜 영웅이라고 부른다.

가라, 그리고 죽으라. 반드시 죽을 운명을 타고난 그대들이여!

가라, 그리고 괴로워하라. 반드시 괴로움을 겪어야 할 그대들이여!

산다는 것은 행복하기 위해서가 아니다. 나의 할 바를 다하기 위해서다. 괴로워하라, 죽으라, 그러나 그대가 마땅히 되어야 할 그런 인간이 돼라. 한 사람의 인간이 돼라.〉

‘빛무리’가 없어도, 삶이 너무 괴롭더라도, 죽어야 마땅할 운명이라도, ‘한 사람의 인간이 돼라’는 로맹 롤랑의 선언이 삶을 뜨겁게 만든다. 그가 말한 ‘심정’은 착한 마음이 아닐까?

그렇다면 인간은 어떤 존재인가. 톨스토이(Lev Nikolayevich Tolstoy·1828~ 1910년)에 따르면, 3가지 종류의 인간이 있다고 한다.

〈어떤 것도 믿지 않는 사람, 어렸을 때부터 믿어야 한다고 배운 것만 믿는 사람, 마음으로 이해하는 것을 믿는 사람이 있다. 마지막 부류의 사람이 가장 현명하고 가장 의지가 강한 사람이다.〉

마음으로 이해하는 것을 믿는 사람…

톨스토이는 ‘의지가 강한 사람’만이 생의 고비를 넘어설 수 있다고 강조한다. 강한 의지는 어떻게 하면 생길까. 마음을 단련시켜야 할까. 죽을 고비를 이겨야 얻을 수 있을까. 파스테르나크의 《닥터 지바고》에 실린 시 ‘햄릿’(1957)에 이런 문장이 나온다.

소요가 멎었다. 나는 무대로 나갔다.

문설주에 기댄 채 아득한 메아리 속에서

나의 인생에 무슨 일이 일어날지,

붙잡아본다.

한밤의 어스름은

무수한 쌍안경을 축으로 삼아 날 향하고 있다

나의 아버지, 할 수만 있으시다면

이 잔을 제게서 거두어주옵소서

나는 당신의 흔들리지 않는 의지를 사랑하며

이 역을 맡는 데 동의합니다

그러나 지금은 다른 연극이 상연 중이오니

이번만은 저를 면하게 하여 주옵소서

그러나 막의 순서는 신중히 고려되어 짜여 있으니

그 길의 종말은 피할 수 없는 것

나는 늘 외롭고 모든 것은 위선에 빠져 있습니다

인생을 산다는 것은 들판을 건너는 것과는 다를 것입니다

-보리스 파스테르나크의 ‘햄릿’ 중에서

흔들리지 않는 의지는 신(神)의 표상이다. 감히 인간이 가질 수도 흉내 낼 수도 없다. 신의 외아들인 예수마저도 “아버지께서는 무엇이든 하실 수 있으시니, 이 잔을 저에게서 거두어주십시오”(마르코 복음 14장 36절)라고 하지 않았나.

이 잔을 제게서 거두어주옵소서

|

| 이육사 시인 |

〈“산 제사를 요구하는 자들에게는 제물이 있어야 한다. 언젠가 너희에게 이야기했지. 너희는 세상의 빛이 되라고. 내가 빛이 되고 종소리가 되기 위해서는 내가 십자가로 가야겠다. 내 한목숨을 바쳐서, 시방, 장래 할 것 없이 몇억만 사람이 구원된다 생각하면 아주 싸고 쉬운 것이다. 오히려 기뻐할 일이 아니냐?”〉

신의 영광을 드러내기 위해 이 땅에 왔으나, 죽음을 요구하는 민중에게 스스로 죽음을 택해 신을 높이는 결정이야말로 의지가 아닐까.

이육사(李陸史·1904~1944년)가 쓴 수필 〈계절의 오행(五行)〉(1938)에 이런 문장이 나온다.

〈내 길을 사랑하는 마음, 그것은 나 자신의 희생을 요구하는 노력이오. 이래서 나는 내 기백을 키우고 길러서 금강심(金剛心)에서 나오는 내 시를 쓸지언정 유언은 쓰지 않겠소.〉

금강심은 어떤 유혹에도 움직이지 않는 견고한 마음을 뜻한다. 육사의 자기희생의 저항 의식은 조국의 광복과 이어져 있다. 예수가 신의 영광을 위해 죽음을 택하듯 육사는 독립을 위해 희생을 각오하고 있다. 그런 의미에서 육사의 시 ‘절정’은 인간 의지의 가장 끝자락에 선 무시무시한 고백이다.

매운 계절의 채찍에 갈겨

마침내 북방으로 휩쓸려 오다

하늘도 그만 지쳐 끝난 고원

서릿발 칼날 진 그 위에 서다

어데다 무릎을 꿇어야 하나?

한 발 재겨 디딜 곳조차 없다.

이러매 눈 감아 생각해 볼밖에

겨울은 강철로 된 무지갠가 보다.

-이육사의 ‘절정’ 전문

1940년 1월 《문장》지에 발표된 ‘절정’은 일제 강점기의 시적(詩的) 화자(話者)가 겪고 있는 고통을 극복하려는 강렬한 의지가 표현된 작품이다. 시적 화자는 ‘매운 계절’에, ‘북방’의 ‘하늘도 그만 지쳐 끝난 고원’, 그중에서도 ‘서릿발 칼날 진 그 위’에 서 있다. 한 발 비껴 디딜 곳조차 없어 그저 가만히 눈 감고 생각해보는 것밖에 할 수 없다.

그 생각의 결과, ‘겨울은 강철로 된 무지개’라는 결론을 내리는데 이를 두고 학자들 사이에 해석이 엇갈린다. 첫째, 현재 상황이 강철과 같지만 금세 사라질 무지개처럼 희망이 올 것이라는 견해다. 둘째, 강철과 같은 무지개, 곧 확실한 희망으로 해석하는 견해도 있다. 어쨌든 ‘강철 무지개’는 엄청난 의지의 표현이다.

金剛心과 강철로 된 무지개

|

| ‘조각배 한 척을 물에 띄워 만경의 가없는 곳을 헤매다가…’. 사진은 경남 창녕군 우포늪의 나룻배. 사진=조선일보DB |

〈손[客]이 주옹(舟翁)에게 묻기를,

“그대가 배에서 사는데, 고기를 잡는다 하자니 낚시가 없고, 장사를 한다 하자니 돈이 없고, 진리(津吏) 노릇을 한다 하자니 물 가운데만 있어 왕래가 없구려.

조각배 한 척을 변화를 헤아릴 수 없는 물에 띄워 만경의 가없는 곳을 헤매다가, 바람 미치고 물결 놀라 돛대는 기울고 노까지 부러지면, 정신과 혼백이 흩어지고 두려움에 싸여 명(命)이 지척(咫尺)에 있게 될 것이로다. 이는 지극히 험한 데서 위태로움을 무릅쓰는 일이거늘, 그대는 도리어 이를 즐겨 오래오래 물에 떠 가기만 하고 돌아오지 않으니 무슨 재미인가?”

하니, 주옹이 말하기를

“아아, 손은 생각하지 못하는가? 대개 사람의 마음이란 다잡고 놓아버림이 일정이 없어서, 평탄한 육지를 밟으면 태연히 여겨 느슨하게 되고, 험한 지경에 처하면 떨면서 두려워하게 된다. 떨면서 두려워하면 조심하여 굳게 지킬 수 있지만, 태연히 여겨 느슨하게 되면 반드시 방탕하여 위태로운 지경에 이르게 될 것이니, 내 차라리 험한 곳에서 처하여 항상 조심할지언정, 안일(安逸)한 데 살아 스스로 방탕하지 않으려는 것이다.(하략)”〉

심지어 노인(주옹)은 “인간 세상이란 하나의 거대한 물결이요, 인심이란 하나의 거대한 바람이다. 보잘것없는 내 한 몸이 아득히 그 가운데 빠져 표류하는 것이 마치 조각배 한 척이 만 리나 되는 큰 물결 위에 떠 있는 것과 같다”고 말한다.

노인은 일부러 험한 파도를 택한다. 쉽고 편한 것이 더 좋을 수는 없다는 것이다. 사실 아무리 둘러봐도 쉽고 편한 삶이란 없다. 권불십년(權不十年)이다. 현실 밖으로 달아난다고 운명을 되돌릴 수 없다.

고재종의 ‘물관’, 김남조의 ‘雪日’

|

| 고재종 시인 |

잦은 바람 속의 겨울 감나무를 보면, 그 가지들이 가는 것이거나 굵은 것이거나 아예 실가지거나 우듬지거나, 모두 다 서로를 훼방 놓는 법이 없이 제 숨결 닿는 만큼의 찰랑한 허공을 끌어안고, 바르르 떨거나 사운거리거나 건들대거나 휙휙 후리거나, 제 깜냥껏 한세상을 흔들거린다.

그 모든 것이 웬만해선 흔들림이 없는 한 집의

주춧기둥 같은 둥치에서 뻗어 나간 게 새삼 신기한 일.

더더욱 그 실가지 하나에 앉은 조막만 한 새 한 마리의 무게가 둥치를 타고 내려가, 칠흑 땅속의 그중 깊이 뻗은 실뿌리에까지 거기 흙살에까지 미쳐, 그 무게를 견딜 힘을 다시 우듬지에까지 올려 보내는 땅심의 배려로, 산 가지는 어느 것 하나라도 어떤 댓바람에도 꺾이지 않는 당참을 보여주는가.

아, 우린 너무 감동을 모르고 살아왔느니.

-고재종의 ‘나무 속엔 물관이 있다’ 전문

새해가 되면 김남조(金南祚) 시인의 ‘설일(雪日)’을 소리 높여 읽고 싶어진다. 예술원 회원인 김 시인은 1950년 《연합신문》에 시 ‘성수(星宿)’ ‘잔상(殘像)’ 등을 발표하며 시작 활동을 열었다. ‘설일’은 여섯 번째 시집 《겨울바다》(1967)에 실렸다.

시인은 겨울나무 가지와 머리채 긴 바람을 보면서 ‘누구도 혼자가 아니’라고 말한다. ‘삶은 은총의 돌층계 어디쯤’이란 구절에 저절로 밑줄을 긋게 한다.

|

| 김남조 시인 |

머리채 긴 바람들은 투명한 빨래처럼

진종일 가지 끝에 걸려

나무도 바람도

혼자가 아닌 게 된다

혼자는 아니다

누구도 혼자는 아니다

나도 아니다

실상 하늘 아래 외톨이로 서 보는 날도

하늘만은 함께 있어 주지 않던가

삶은 언제나

은총(恩寵)의 돌층계의 어디쯤이다

사랑도 매양

섭리(攝理)의 자갈밭의 어디쯤이다

이적진 말로써 풀던 마음

말없이 삭이고

얼마 더 너그러워져서 이 생명을 살자

황송한 축연이라 알고

한 세상을 누리자

새해의 눈시울이

순수의 얼음꽃

승천한 눈물들이 다시 땅 위에 떨구이는

백설을 담고 온다

-김남조의 ‘설일(雪日)’ 전문

손진은의 시 ‘오래 병에 정들다 보니’

|

| 손진은 시인 |

세상에는 무병장수라는 말이 존재하지 않는다. 앓는 중에 또 다른 병이 겹쳐 생기기 마련이다. ‘큰병’(정든 병)이 유순해지면 ‘밀사들’(작은 병들)이 얼른 고개를 들어 세력을 다툰다.

때로 ‘버려진 마음’과 ‘병’이 서로 암수를 이루기도 한다. 그런 ‘통보도 없이 왔다 간 환후의 연혁’을 엑스레이를 통해 뒤늦게 알게 된다. 고통과 아픔, 슬픔을 멀리하려 했던 ‘파란만장했던 술과 국밥, 울음과 다정을 흘려보냈던 목구멍의 뻔뻔함!’을 생각한다. 그러고 보니 병이야말로, ‘병의 위계’야말로, 시인과 함께 세월을 견디게 만든 소중한 존재라는 사실을 깨닫게 된다.

|

| 손진은 시인의 시집 《그 눈들을 밤의 창이라 부른다》. |

병에도 위계가 있다는 걸

사막의 사자처럼 센 놈이 늑골언덕 깊숙이 사무치면

위아래서 빼꼼히 얼굴 내밀던 치들은

얼른 엎드린다는 걸

그러다 그 정든 병 유순해질 즈음이면

꼬리뼈에 핏줄에 마음의 살들에 숨어 살던

밀사들 얼른 고갤 들어 세력 다툰다는 걸

때로 다른 불우의 습격에 스러져 간 놈들,

내 영토는 버려진 마음들과 병이 암수가 되어

식구를 들이고 곁에 눕고 몸을 내줬다는 걸

지금도 엑스레이를 보면

내 몸의 왕국 점령하고 나부끼며 쇠락해 갔던,

때로 통보도 없이 왔다 간 환후의 연혁 아련히 남아 있다는 걸

그런 줄도 모르고 미망과 헛것에 골몰했던 불모의 영지에

파란만장 술과 국밥, 울음과 다정 흘려보냈던 목구멍의 뻔뻔함!

오오래 병과 뱃동서 하다 보니 알겠다

비 온 후 공터에 무수히 돋아나던 잡초의 생몰처럼

내 영토에 머물다 간 그들 잘 건사하지 못했던 불우가

지난 왕국의 역사였다는 걸

-‘오래 병에 정들다 보니’ 전문⊙