⊙ “왜 하늘이 검나요? 내가 보기엔 파란데요?”

⊙ 2字, 4字식 한자의 병렬구조가 한국인의 사고에 덫을 놓아

⊙ 한자 말놀이 유행… 票퓰리즘, 多주세요, 대략난감, 내찍먹부먹

⊙ 식민지 아이들의 근대 체험… 유리창, 고무지우개, 필통의 세계

⊙ 다시 식민지 시절로 돌아간다면 안네 프랑크처럼 일기 쓰고 싶어

⊙ 한국인의 빗장을 푼 것은 일본식 난방장치 아닌 서양식 ‘스토브’

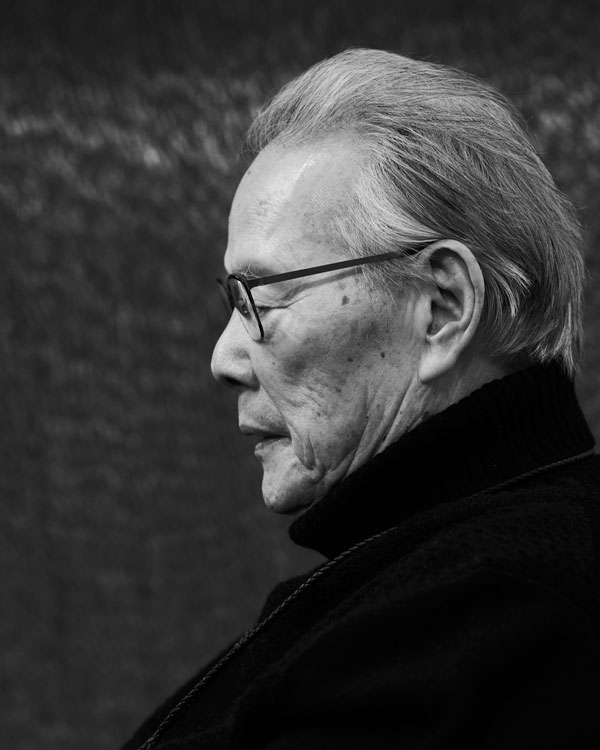

李御寧

1933년생. 서울대 국문학과·同 대학원 졸업, 문학박사 / 경기고 교사, 이화여대 교수, 《조선일보》 《한국일보》 《중앙일보》 《경향신문》 《서울신문》 논설위원, 동아시아 문화도시 조직위원회 명예위원장, 유네스코 세계문화예술교육대회 조직위원장, 초대 문화부 장관 역임

⊙ 2字, 4字식 한자의 병렬구조가 한국인의 사고에 덫을 놓아

⊙ 한자 말놀이 유행… 票퓰리즘, 多주세요, 대략난감, 내찍먹부먹

⊙ 식민지 아이들의 근대 체험… 유리창, 고무지우개, 필통의 세계

⊙ 다시 식민지 시절로 돌아간다면 안네 프랑크처럼 일기 쓰고 싶어

⊙ 한국인의 빗장을 푼 것은 일본식 난방장치 아닌 서양식 ‘스토브’

李御寧

1933년생. 서울대 국문학과·同 대학원 졸업, 문학박사 / 경기고 교사, 이화여대 교수, 《조선일보》 《한국일보》 《중앙일보》 《경향신문》 《서울신문》 논설위원, 동아시아 문화도시 조직위원회 명예위원장, 유네스코 세계문화예술교육대회 조직위원장, 초대 문화부 장관 역임

- 생각에 잠긴 이어령 선생. 사진=김용호

기자는 매주 한두 차례 이어령(李御寧) 이화여대 명예석좌교수를 찾고 있다.

뵐 때마다 지적인 미지의 영역에 발을 들여놓는다는 생각이 들지만 그 과정이 즐거우면서 때로 밀교(密敎)와 같다. 한 해의 끝자락에 서서 한국인의 뿌리를 찾아 먼 길을 따라나선 보람이 《월간조선》 독자들에게 있기를 소망한다.

“우리가 어머니의 태(胎)내에서 단 10개월 만에 35억 년 전부터의 기나긴 생물 계통의 진화 과정을 거친다는 이야기를 《한국인 이야기:탄생-너 어디에서 왔니》(2020)에서 이야기했지요?

한번 되짚어봐요. 뜨거운 바다, 어머니의 양수에서 떠돌던 진핵 세포가 아가미와 지느러미를 가진 물고기 모양으로 변하더니 그 지느러미에서 손과 발이 나오고 등뼈의 가시에서 척추가 나오는 긴 출생의 비밀 말이죠. 그런 변화를 생각하면 우리의 겨드랑이가 근질근질하지 않나요?”

이 대목에서 선생이 강조하는 피시스(Physis·자연계)와 노모스(Nomos·법과 제도), 세미오시스(Semiosis·상징·기호계)라는 도구를 떠올려본다. 이 자(尺)를 통해 우리는 ‘한국인 이야기’를 새로운 시각에서 경험한다.

“생물학적 진화론(피시스) 대신 세미오시스라는 신화(神話)적 관점에서 보면 한국인은 단군의 자손, 곰의 후손입니다. 반면 법과 제도(노모스)로서 한국인은 1948년 대한민국 정부가 수립되기 전까지는 존재할 수 없어요. 이전에는 조선인, 고려인, 신라인으로 불렸던 거지요.”

《천자문》 다시 보기

선생의 음성이 오늘은 유난히 떨리고 나지막하다.

“나는 기구한 운명처럼 나라 잃은 식민지에서 태어났어요. 국토(國土)를 잃었고 내 나라의 말, 국어(國語)를 쓸 수 없는 기막힌 상황이었습니다.

상징·기호계의 관점에서 보면 이해할 수 없는 것들투성이였어요. 왜 한자(漢字)로 된 성씨는 김·이·박처럼 거의 한 글자이고, 이름은 두 글자인지 말이죠. 아무도 설명해주지 않았어요.

지명(地名)도 구룡포·노량진·삼랑진·조치원·의정부 같은 일부를 빼고 다 두 자입니다. 중국과 일본 역시 예외 없이 두 자입니다. 들쑥날쑥하지 않게 아예 법으로 막아버렸어요.

우리말로 된 아름다운 지명을 호명해봅니다. 골짜기를 뜻하는 강원도 사투리인 ‘고라데이’, 마을이 호리병을 닮아 붙여진 ‘호려울’, 둔전으로 부치던 밭이 있다는 ‘둔지미’, 가락처럼 좁은 골짜기에 있다고 해서 ‘가락골’, 마을이 누운 범과 닮아 ‘범지기’, 황소의 뚜레처럼 생겼다고 ‘도램말’ 같은 마을 이름이 두 자 한자로 잊히고 말았어요.”

학교에 입학하기 전 어린 이어령은 서당에서 《천자문》을 배우면서 우물의 도르래 장치가 끊어진 듯한 답답함을 느꼈다고 한다.

“《천자문》은 4자씩 사언고시(四言古詩)로 되어 있어요. 왜 2자와 4자의 틀로 세상을 봐야 하는지 누구도 가르쳐주지 않았어요.

소학교에 입학하기 전 형을 따라 서당에 갔어요. 그때만 해도 시골에 서당이 있었습니다. 만발한 살구나무 옆 허물어진 초가…. 도무지 사람 사는 집 같지 않았어요.”

서당과 훈장 선생님

형의 손에 이끌려 문을 열고 들어가 보니 망태는 찌그러지고 귀밑머리가 하얀 중늙은이가 좌정해 있었다.

“순간, 오금이 저려 옴짝달싹할 수 없었죠. 컴컴한 방 안, 믿기지 않을 정적 속에 위엄을 가진 선비가 앉아 있었어요. 그가 바로 훈장 선생이었어요.

꼭 훈장이 아니더라도 시골에는 그런 낙탁(落魄)한 선비가 있었습니다. 조로서도(鳥路鼠道) 같은 채소밭 한 이랑 없는, 쓰디쓴 씀바귀나물을 엿처럼 달다고 여기는 정신의 승리자들이죠.

마을 사람들은 자기 자식을 굳이 맡기고 싶어서가 아니라 선비를 존경하는 뜻에서 콩도 갖다주고 고추도 따다 주면서 ‘우리 아이에게 글 좀 가르쳐주세요’ 해서 생겨난 게 서당입니다. 그게 선비의 나라이고 한국인 이야기입니다.”

굶을지언정 나라 걱정이 태산인 사람들, 버드나무 가지처럼 흔들리며 살 것 같지만 빳빳한 옥양목처럼 투명한 이가 조선의 선비들이자 마을의 훈장이었다.

어린 이어령은 《천자문》 첫 수업부터 눈앞이 캄캄했다. ‘하늘 천(天), 땅 지(地), 검을 현(玄), 누를 황(黃)’, 즉 ‘하늘은 검고 땅은 누렇다’는 문장을 보며 탱자나무 가시 울타리를 마주한 느낌이었다.

“왜 하늘이 검나요? 내가 보기엔 파란데요?”라고 물으면 훈장 선생은 화부터 냈다.

거대한 의식의 덫, 4字의 竝列 문장

“이놈아 밤에 보면 하늘이 검잖아.”

“그러면 땅도 검어야지 왜 누렇다고 해요? 밤에 보면 다 까만데요?”

훈장은 “이 쥐방울만 한 녀석이 어딜 와서 따져? 옛 선현들이 다 그렇게 말씀하신 걸 가지고”라고 나무랐다. 하지만 다그친다고 의문이 사라지는 것은 아니었다.

“‘하늘이 까맣고 땅은 누렇다’는 4자가 왜 우리말 어순처럼 ‘천현지황’이 아니고 ‘천지현황’인지 궁금했어요.

그게 바로 중국 시(詩)문학, 동양문학의 특징인 병렬(竝列)구조라는 것을 훗날 알게 됐습니다. 언어학자 로만 야콥슨(R. Jakobson)이 동양철학과 동양시학의 기본을 ‘패럴리즘(parallelism·對句法)’으로 설명한다는 것도 나중 이해하게 됐어요.

하지만 당시 누구도 가르쳐주지 않았죠. 이 병렬구조가 우리도 모르는 사이에 한국인의 의식을 지배하게 됐습니다. 좋든 나쁘든 간에 말이죠.”

선생은 《용비어천가》를 예로 들었다.

“‘뿌리 깊은 나무는 바람에 아니 뮐새/ 샘이 깊은 물은 가뭄에 아니 그칠새’라는 구절이 대구로 이어집니다. ‘나무가 바람에 안 흔들린다’고 써놓고 다시 처음으로 돌아가 ‘샘이 가뭄에 안 그친다’고 씁니다. 서양의 문장처럼 전진(forwarding)하는 직렬구조라면 알아듣기 쉬운데 문장 흐름이 갔다 왔다 하니 무슨 말인지 이해하기 쉽지 않아요.”

다시 선생은 〈춘향가〉의 비유를 들었다.

“〈춘향가〉를 보세요. 이별 대목에 ‘(님이) 달만큼 별만큼, 나비만큼 불티만큼 망종고개 넘어 아주 깜박 넘어가니’라는 구절이 있어요. 사랑하는 님의 얼굴이 달처럼 보이다가 별처럼 사라진다 했다가, 님 몸짓이 나비처럼 움직이다 불티처럼 가물가물해진다고 다시 반복합니다.”

선생은 “병렬식 한자구조가 한국인의 사고(思考)에 덫을 놓았다”고 말했다.

“2자와 4자의 답답한 획일주의 문화를 통해 모든 사람이 똑같은 책을 읽고, 똑같은 생각을 하며, 똑같은 (형식의) 문장으로 표현했어요. 양반 관료 사회에 획일주의보다 편한 건 없었을 겁니다.

그러나 저처럼 《천자문》을 읽고 ‘왜 하늘이 까매요?’라고 묻는 이가 없었을까요? 그럼 제가 천재인가요? 아니죠. 저처럼 묻는 게 너무 당연합니다. 《천자문》을 살펴보세요. 생활에서 자주 쓰이는 봄 춘(春)자가 빠져 있고 ‘일(一)’부터 ‘십(十)’까지 숫자도 다 갖추지 않았어요. 심지어 동서남북의 ‘북(北)’도 없습니다.

아이들을 위한 실용적인 학습서가 아니었어요. 《천자문》 뗐다고 만세를 부르고 시루떡을 돌렸지만 그 아이는 사계(四季)의 봄도, 방향의 북쪽도 모르는 아이입니다.”

― 《천자문》은 누가 어떻게 만든 겁니까.

“중국 남북조 시대 양무제 때의 학자인 주흥사(周興嗣·470~521년)가 만든 것으로 알려져 있어요. 1000자 중 한 글자도 같은 글자를 안 쓰려고 신경을 쓰다 보니 하룻밤 새에 머리가 하얗게 세었다지만 자기만족을 위한 4자 창작이지 아이들을 위한 교육용이 아닙니다.”

한자에서 도망치기

한자가 까다롭고 배우기 어렵다지만 요즘 젊은이들의 일상에는 한자가 녹아 있다. ‘한자 말놀이’가 그것이다. 인터넷 댓글이나 휴대전화 문자, 채팅에서 등장하더니 광고나 TV 드라마 등 제도권 안으로 흡수되고 있다.

“대중영합주의라는 뜻의 외래어 ‘포퓰리즘’에 한자를 넣어 ‘票퓰리즘’이라 써보세요. 한층 의미가 명확합니다. ‘다 주세요’라는 말도 ‘多주세요’ ‘이 사람’을 ‘李사람’이라 써보세요. ‘많이 달라’는 의미와 연결되고, ‘이 사람’이 자연스레 ‘이씨 성’을 가진 사람을 지칭합니다.”

사자성어(四字成語)도 시대에 맞게 변신하고 있다.

“‘대략난감’이란 말을 들어본 적이 있지요? 이 말을 듣고 한자 사전을 뒤진다면 구세대나 쉰세대 소리를 들을지 모릅니다. ‘내로남불, 대략낭패, 완전열공, 찍먹부먹, 낄끼빠빠, 할많하않…’ 등 수없이 많지요. 좀 더 예를 들어볼까요?”

선생은 자료 조사한 것을 보여주었다.

“호구지책(호구는 지 스스로 책망한다), 고진감래(고생을 진탕 하고 나면 감기몸살 온다), 삼고초려(쓰리고 할 때는 초단 조심) 등 ‘짝퉁 사자성어’는 지금도 만들어지고 있습니다. 단순한 말장난을 넘어 한글과 한자의 어울림이 재미와 함께 기성세대와 신세대 간 소통의 도구로 보입니다.”

학교의 근대문명에서 만난 물건들

《천자문》을 깨친 소년 이어령은 근대문명의 공간인 학교에 입학했다. 학교는 그에게 어떤 공간이었을까?

“학교와 병원, 극장, 열차 같은 근대의 공간은 새로운 문물을 넘어 이전에 보지 못한 세상을 경험하게 만들었습니다. 시골 아이들은 격자 창문에서 보던 문살과 창호지 대신 반짝반짝 빛나는 학교 유리창과 만나게 됩니다.

투명한 창을 통해 바다 건너 문명을 체험하게 되었죠. 물론 개화기 이전에도 유리는 있었지요. 그 유리는 근대 이전의 비단길이라고 불리던 실크로드를 따라 대륙을 건너온 것이라면, 근대 이후의 유리는 양선(洋船)을 타고 바다 건너에서 왔습니다. 유리 대신 ‘글라스’로 불렀고 컵도 ‘글라스’라고 하였지요. 일본어 발음은 ‘가라스’입니다.

학교에 간다는 것은 문자를 배우고 교육을 받는 것을 넘어 교실을 투명하게 둘러싼 유리와 만난다는 것이었어요. 유리는 경이로운 세계로 들어가는 관문이자 열쇠였습니다.

제가 온양명륜심상소학교(溫陽明倫尋常小學校)에 입학하자 아버지는 서울의 백화점에서 플라스틱 필통을 사다 주셨습니다. 그때는 플라스틱이라는 단어 대신 셀룰로이드로 불렀죠. 나무빛깔이나 누런 종이 같은 바랜 색이 아니라 보석처럼 빛나는 무지개색이었습니다. 필통을 열면 색색의 연필이 가지런히 누워 있었고 고무지우개가 들어 있었죠.”

고무지우개와 란도셀

잠시 침묵하고서 다시 말을 이었다.

“앞선 세대들은 남포등 아래 석유 냄새까지는 맡았지만, 고무 냄새는 맡지 못했습니다. 향이 풍기는 지우개는 먹고 싶은 욕구를 불러일으켰어요. 손에 쥐면 그 말랑말랑한 촉감은 또 어떻고요. 그런 소재를 평생 본 적도 만져본 적도 없었어요. 필통을 열면 감각이 확장되고 낯선 공간으로 여행을 떠나온 느낌이었죠. 1930년대 어린아이의 학교 체험이 바로 거대한 문명 체험이었던 것입니다.

어린 시절 최고의 과일은 바나나였습니다. 이유는 간단합니다. 뒷동산에서 열리는 과일이 아니었으니까요. 바나나는 야자수가 연상되고, 비가 억수같이 쏟아지는 스콜을 떠올리게 합니다. 컴컴한 밤의 북두칠성이 아니라 남극성, 남태평양 이미지가 물씬 풍기는 열대 과일이었죠.

그렇게 우리는 문풍지, 남포등, 메주 냄새에서 벗어나 학교에서 유리와 고무지우개, 셀룰로이드와 만날 수 있었습니다.”

소년 이어령에게 근대는 등에 멘 ‘란도셀’과 같았다. 란도셀은 유럽에서 일본으로 건너온 군용 가죽가방이었지만 학생들의 통학용 가방으로 이용되었다.

분명, ‘보자기(혹은 책보)’를 옆구리에 끼고 통학하는 아이들은 시골뜨기였고, 란도셀을 멘 아이들은 서울내기였다.

“서울에 다녀오신 아버지가 란도셀을 사다 주셨습니다. 무명천으로 만든 친구들의 책보는 김칫국물이 줄줄 새는 것이었지만 저는 보자기가 아닌 란도셀을 메고 다녔던 것입니다. 란도셀의 빛깔은 대개 검정, 빨강이었고 가죽 냄새가 물씬 풍겼습니다. 교실에서의 근대화, 서구화란 가죽 냄새 풍기는 란도셀에서 발견할 수 있었죠.”

근대문명의 그늘

“란도셀을 메고 학교에 가는 상상만 해도 즐거웠는데, 마치 하루하루가 잔칫날처럼 느껴졌습니다. 친구들의 시선을 한 몸에 받는 란도셀은 그야말로 꿈을 담은 가방이었습니다.

그러나 란도셀은 자랑스럽고 편리한 것이었지만 그 이상으로 많은 물건을 빼앗고 구속하고 말았어요. 친구들은 부러워했지만 저에겐 큰 짐과 같았어요.

책보는 교실에 들어가 교과서와 필통을 꺼내고 나면 한 장의 넓적한 평면으로 변합니다. 접으면 흔적을 찾을 수 없죠. 그러나 란도셀은 교실 밖이든 안이든, 내용물을 넣건 꺼내건 그 형태와 크기가 변하지 않았습니다. 할 수 없이 의자 한쪽에 걸어두면 친구들이 뛰어다니다 제 란도셀을 건드는 겁니다. 행여 다칠까 봐 가슴에 품을 수밖에 없었습니다. 얼마나 불편했겠습니까? 란도셀이 책과 학용품을 넣어 옮기는 목적 이외 아무것도 포용할 수 없는 물건이라는 사실도 깨닫게 되었죠.

하굣길, 친구 아버지가 ‘아무개야. 참외 가져가라’고 하면 책보 멘 친구들은 보자기에다 참외를 쌀 수 있었지만, 란도셀은 그런 공간이 없었습니다. 심지어 친구 책보는 덩치 큰 수박까지 쌀 수 있어 마법의 양탄자처럼 보였습니다. 그러나 란도셀에는 예쁜 꽃 한 송이, 못생긴 개구리참외조차 넣을 수 없었어요.”

학교교육과 서당교육의 차이

선생은 “그때부터 학교 시스템이, 그러니까 근대교육의 시스템 속에 어둠이 있다는 사실을 어렴풋이 느끼기 시작했다”고 고백했다. “신시대 여명을 경험하자마자 문명의 석양, 그 폐부가 불길하게 어른거렸던” 것이다.

“빛나던 학교 유리창도 마찬가지였습니다. 장난을 치다 행여 유리창을 깨면 그 아이는 죄책감이 들었어요. 금지된 장난이자 문명의 반역, 최초의 범죄로 비칠 수 있었죠. 지우개도 그랬어요. 지우개를 반쯤 쓰면 색이 시커멓게 변하고 모양도 이지러졌습니다.

태평양전쟁이 발발하자 제일 먼저 지우개가 사라졌습니다. 남양(南洋)에서 만든 고무가 한반도까지 오지 않았던 겁니다. 죄다 장병들의 군화로, 전쟁물자로 쓰이면서 자취를 감추었습니다.”

근대 초기에는 서양의 기술문명을 받아들여 부국강병(富國强兵)을 이루는 것이 근대화라 여겼다. 개화파들은 국가 존망이 자강(自强)에 달려 있다고 보았다. 교육과 산업발전을 통한 실력양성을 자강으로 여겼다.

일찍이 중국과 일본의 근대화 과정을 배우기 위해 시찰단(영선사, 신사유람단)을 파견했다. 외국어에 능한 사람을 양성하기 위해 동문학(同文學·1883년), 육영공원(育英公院·1886년) 같은 학교를 설립했는데 이처럼 근대교육이 제도적으로 정비된 것은 갑오개혁(1894년) 때였다. ‘교육조서’가 반포되고 6년 연한의 관공립소학교가 건립되었으며 각종 교과서 편찬이 그즈음에 이뤄졌다.

“돌이켜보면 개화기 중심의 문명은 공급자 중심이었습니다. 학생이 가르칠 교(敎)가 들어가는 ‘교실’에 가서 공부를 하였습니다. 왜 배울 학(學)을 붙여서 ‘학실’이라 이름 짓지 않았을까요? 학생이 배우는 책도 ‘교과서’라고 불렀습니다. 학습자 위주의 ‘학습서’ ‘학과서’라고 부르지 않았습니다. 배우는 사람이 아니라 가르치는 사람 위주로, 소비자가 아니라 생산자 중심으로 학교제도가 만들어졌습니다.”

南冥 선생과 공자의 가르침

어쩌면 일제의 식민지 교육 때문일지 모른다. 일제는 내선일체(內鮮一體)의 기조 위에 교육목표를 조선인의 황민화에 두었다. ‘충량(忠良)한 국민양성’이란 목표는 일본 군국주의 교육정신을 바탕으로 한다.

“교실 풍경은 어떤가요? 교탁이 교실 가운데 우뚝 서 있고 교단은 학생들을 내려다볼 수 있게 높습니다. 과거 서당은 달랐습니다. 훈장 선생은 보료에 앉을 뿐입니다. 동양에서 학문은 가르치는 사람이 아니라 배우는 사람이 주체였어요. 《논어》의 첫 구절은 ‘학이시습 불역열호(學而時習 不亦說乎)’라고 하지 않았습니까? 근대 이전에 많이 쓰이던 ‘학당’ ‘학원’이란 이름은 모두 배우는 사람을 주체로 한 말입니다.

교육 주체가 배우는 쪽에서 가르치는 쪽으로 바뀐 것은 근대 이후입니다. ‘수우미양가’ ‘갑을병정’으로 매기는 평가와 서열도 그때 생겨난 것입니다.”

― 옛날 서당의 평가방식이 궁금합니다.

“서당에서는 평가를 ‘문자’로 하였습니다. 예를 들어 재주가 뛰어나 과민한 자에게는 ‘우(愚)’라는 문자를 나눠주었죠. 반면 타인에 대한 배려가 없는 독선가에게는 ‘인(仁)’, 효행심이 부족한 자에게는 어미 새에게 은혜를 갚은 반포지효(反哺之孝)의 ‘오(烏)’, 그리고 성급한 자에게는 느리게 걷는 ‘우(牛)’를 써주었습니다.

이런 이야기가 있습니다. 조선 선조 때 명상(名相) 정탁(鄭琢·1526~1605년)이 출사(出仕)하게 되어 하직 인사차 스승인 남명(南冥) 조식(曺植·1501~1572년)을 찾아갔습니다. 스승이 ‘뒤뜰에 매어 둔 소 한 마리를 몰고 가게나’라고 하였습니다. 정탁이 매어 놓은 소가 없어 어리둥절해 하자 남명이 이렇게 말했습니다.

‘자네는 언어와 의기가 너무 민첩하고 날카로우니 날랜 말[馬]과 같다. 말은 넘어지기 쉬운지라 더디고 순한 것을 터득해야만이 능히 멀리 갈 수 있으므로 소를 준다고 하였네.’ 마음의 소를 주겠다는 말이었어요. 이후 정탁은 항상 마음의 소와 더불어 우보(牛步) 처세를 게을리하지 않아 정승에 올랐습니다.

공자(孔子)는 똑같은 질문을 던진 두 제자에게 정반대의 대답을 한 적이 있습니다. 어느 날 ‘좋은 이야기를 들으면 언제 실천해야 합니까’ 하고 제자 자로가 묻자, 공자는 ‘다른 사람의 말을 잘 들은 후에 행해야 한다’고 했고, 이튿날 제자 염유가 같은 질문을 하자 ‘망설일 것 없다. 바로 행해야 한다’라고 하였습니다. 그러자 다른 제자가 ‘왜 어제와 오늘의 대답이 다릅니까’ 하고 물었는데 공자의 답은 이러했습니다.

‘자로는 조금 성급한 면이 있으므로 신중함을, 염유는 우유부단하므로 행동력을 강조한 것’이라는 답이었습니다.

이처럼 근대 이전 교육은 획일적인 기준 대신 한 사람씩 맞춤교육을 하였습니다. 서당이란 작은 공간에서 여섯 살과 스무 살이 함께 배울 수 있었죠. 때로 낡은 것이 새롭고 새로운 것이 낡을 수 있습니다.”

〈죽은 시인의 사회〉와 줄탁동시

이 대목에서 선생은 로빈 윌리엄스가 주연한 영화 〈죽은 시인의 사회〉(1989)를 떠올렸다.

“키팅 선생님은 자신을 부를 때 ‘오, 선장님! 나의 선장님!’이라고 부르도록 하고, 시론(詩論)을 강의하며 교과서의 ‘시의 개론’ 부분을 찢어버리라고 지시합니다. 키팅이 학부모의 압력으로 학교를 떠나는 마지막 장면도 인상적입니다. 학생들이 차례차례 책상 위에 올라서는데 ‘의자에 앉았을 때와 책상 위에 올라섰을 때 세상은 달라 보인다’는 그의 가르침을 잊지 않겠다는 시위였어요. 눈물 나는 장면입니다.

일제 강점기 시절, 전근대에서 근대로 바뀌는 체험은 얼마나 놀랍고 설레는 일입니까? 그러나 그때의 가르침은 줄탁동시(啐啄同時·병아리가 알을 깨기 위해서는 어미와 새끼가 안팎에서 서로 쪼아야 한다는 뜻)의 교육이 아니라 식민지배와 전쟁으로 내몰기 위한 교육이었습니다. 《천자문》을 뗀 아이가 입학해 일본 교과서의 ‘붉은 일장기’를 배우면 어떤 느낌이 들까요?

보급대로 정신대로 징병으로 끌려가던 형과 누나를 바라보면서 얼마나 슬프고 혼란스러웠을까요? 식민지 아이들은 묵비사염(墨悲絲染)의 모습이었습니다. 붉은색을 칠하면 붉은 실이 되고 노란색을 칠하면 노란 실이 되듯이 말이죠.

안타깝게도 어느 교육학자들도 당시 아이들의 심리를 연구하지 않았어요. 만약 식민지 시절로 돌아간다면 나치 점령하의 안네 프랑크처럼 그 순간순간을 일기로 기록하고 싶습니다.

지금의 우리 교육도 되짚어봐야 합니다. 미리 결론 내리고 정해진 해답을 만들어 틀을 씌우는… 누구도 만행이라 생각하지 않습니다. 해방 이후 많은 시간이 흘렀지만 일제의 흔적이 여전히 남아 있는 것 같아요.”

선생의 회고에 따르면 소학교에 입학하자 느닷없이 교명이 바뀌었다. ‘온양국민학교’가 된 것이다. ‘국민학교’라는 명칭은 일제가 태평양전쟁 등 침략전쟁을 본격화한 1941년 2월 28일 일왕 히로히토의 칙령 제148호에서 처음 발견된다. 창씨개명을 강요하기 시작한 지 1년 만의 일이었다.

“국민을 위해, 나라를 위해 가르치는 것이 교육입니까? 아닙니다. 한 사람의 인격체로 성장해 꿈꿀 수 있는 주인공이 되고, 가장이 되며, 국민이 될 토대를 배우고 가르치는 것이 교육입니다. 붕어빵처럼 국가가 요구하는 인간을 만드는 의무교육이어선 안 됩니다.

학교에서 신체검사를 하고 머릿니를 잡으려 DDT를 뿌리며 회충약을 주었어요. 내 몸이 국가의 것이라는 얘기입니다. 체력은 국력이라며 체육을 가르쳤어요. 체육은 체조교육의 줄임말입니다. 덴마크에서 가져온 체조를 통해 식민지인을 근대인으로 개조하려 한 것입니다.

남만주철도 초대 총재와 내무·외무 대신을 지낸 고토 신페이(後藤新平)는 ‘폭력이 아닌 의술과 인프라로 식민지를 다스려 자청해서 따라오게 만들어야 한다’고 주장했죠. 소위 위생(衛生)을 가르쳤던 겁니다. 이게 바로 푸코(Michel Paul Foucault)가 말하는 생정치(Biopolitics)입니다. 무서운 헌병의 채찍이 아니라 구충제 주고 때를 씻겨 ‘이게 너의 행복이고, 이 행복을 국가가 준다’고 생각하게 만듭니다.

그런데 일본이 가져온 근대화 세례들은 자기네 것이 아니라 서양에서 가져온 것입니다. 그러니 우리가 일제를 통해 근대화를 이뤘어도 동화되지 않았던 것입니다. 한국인의 빗장을 풀고 무장을 해제시킨 것은 일본식 난방장치 ‘고타쓰’가 아니라 서양식 ‘스토브’였던 겁니다.”

《세계문학전집》과 東道西器

선생은 “추운 겨울, 강이 얼어도 그 얼음장 밑으로는 따뜻한 물이 흐르는 법”이라고 했다.

“어린 시절 저는 36권짜리 《세계문학전집》을 읽었습니다. 일본문학을 읽은 것이 아니라 도스토옙스키, 톨스토이, 발자크, 호메로스를 읽었습니다. 저는 일본 군국주의의 희생자가 아니었어요. 일제 구군신(九軍神)에게 세뇌당하지 않았습니다. 오히려 웃기는 놈들이라고 생각했죠. 도스토옙스키가 구군신, 가미카제(神風) 특공대처럼 자폭하는 것을 찬성하겠습니까?

파 뿌리 하나로 천국에 갈 수 있는 《카라마조프가의 형제들》을 머릿속에 집어넣었고, 그리스·로마 신화를 달달 외웠습니다. 문학을 통해 서구 교양을 익혔고 전체주의적 군국주의 사상에 전염되지 않았습니다. 그 교양이 마음속 자유공화국을 세울 수 있었고, 그 ‘영토’를 지금껏 유지하고 있죠.”

― 한·중·일(韓中日) 세 나라의 근대화 과정이 어떻게 다른가요.

“중국은 중체서용(中體西用)의 관점에서 서구문물을 받았습니다. 중국 본래의 유학(儒學)을 중심으로 하되 부국강병(富國强兵)하기 위해 문명을 받아들여야 한다는 주장이었죠.

근대화 시기의 일본 구호는 화혼양재(和魂洋才)입니다. 일본이 지닌 전통을 중시하면서(和魂), 서양서 배운 학문·지식·기술을 발전시키자(洋才)는 뜻입니다.

한국의 동도서기(東道西器)론은 동양의 도덕·윤리를 유지한 채 서양의 기술·문명을 받아들여 부국강병을 이룩한다는 사상입니다. 중체서용에선 한국·일본이, 화혼양재에선 한국·중국이 빠져 있지만 동도서기에는 한·중·일이 모두 포함돼 있어요. 다시 말해 중국과 일본은 자국 중심으로 서양을 받아들였지만 우리는 동양인으로서 문물을 받아들인 것입니다. 클래스가 다르고 논리가 다르지요.”

〈오징어 게임〉에 숨어 있는 인류의 미래

넷플릭스의 한국 드라마 〈오징어 게임〉이 엄청난 인기를 끌고 있다. 40대 이상의 중장년층에게 오징어 게임은 어린 시절의 추억이 서려 있다. 이 게임은 지역마다 오징어가이상, 오징어다방구, 오징어가생이란 이름으로 불렸는데 일본 기원설이 회자된다.

오징어포에서 기인한 가이산(海産·かいさん), 바깥 선을 뜻하는 가이센(外線·がいせん), 양쪽이 어울려 싸운다는 가이센(會戰·かいせん)에서 나왔다는 주장이 있다.

선을 긋고 몸싸움을 벌이는 형태의 놀이는 세계 곳곳에 존재한다. 하지만 오징어 게임과 정확하게 대응된다고 할 만한 놀이는 없다는 것이 정설이다.

― 이번에는 유년 시절 놀이 문화에 대해 들려주십시오.

“집단 놀이는 근대 문화의 산물입니다. 일본의 놀이 문화가 한반도로 유입됐다는 설이 있는데 기원이 중요한 게 아닙니다. 일본 봉건시대인 에도(1603~1867) 때에도 놀이 문화라는 게 없었습니다.

오징어 게임이 일본에서 왔다는 주장이 있던데 그게 왜 문제가 됩니까? 〈오징어 게임〉 같은 TV 시리즈를 일본이 못 만든 게 문제지요. 일본에서 화려하게 꽃피운 문물 모두 서구에서 가져오지 않았습니까? 일본이 자랑하는 구로사와 아키라의 영화도 모두 서구에서 들여온 장르입니다.”

― 어린 시절, ‘무궁화꽃이 피었습니다’, 오징어 게임 같은 놀이를 직접 하였습니까.

“제가 어렸을 때는 그런 놀이가 없었어요. 해방 이후 생겨나지 않았나 유추해봅니다.

어른이 되면 알게 됩니다. 아침부터 저녁까지 즐거운 것은 어린 시절 놀이 경험밖에 없다는 것을 말이죠. 그때는 어머니가 ‘밥 먹으러 오라’는 소리가 싫고 원망스러웠습니다. 이겨도 즐겁고 져도 즐거웠습니다.

비록 몸은 이미 어른이지만 기억을 되돌려 어린 시절로 돌아가 놀고 싶습니다. 그런데 현실은 그렇지 않지요. 살아남기 위해 기꺼이 남을 해치고 죽여야 합니다. 그런 비정한 현실을 〈오징어 게임〉이 보여주고 있어요.”

엄마의 ‘밥 먹으러 오라’는 소리가 싫었던 기억

선생은 잠시 숨을 돌린 뒤 말을 이어갔다.

“조폭이 나오고 빚쟁이, 목사, 은행 지점장, 장기밀매 의사, 외국인 노동자, 유리 기능공 등 다양한 인간 군상(群像)이 캐릭터로 나옵니다. 완력으로 누르고 배신하며 별의별 꾀를 써서 속아 넘겨도 마지막까지 살아남는 이는 ‘착한 사람’입니다. 지성을 상징하는 조상우(박해수 분)가 휴머니티를 상징하는 성기훈(이정재 분)을 이길 수가 없습니다.

기훈은 상우를 죽여야만 게임에서 이길 수 있었죠. 하지만 막상 죽음과 맞닥뜨리니 죽일 수 없었습니다. 상우는 그런 기훈에게 자기 어머니를 부탁하며 자결하면서 게임은 끝이 납니다.

사람들은 살기 위해 어쩔 수 없이 남을 죽여도 된다고 여기지만, 그게 인간 본성이라 여기지만, 아닙니다. 본성에는 착함이 있어요. 인간은 인간을 믿을 수밖에 없어요. 그렇기에 인류가 여기까지 온 겁니다.

구슬치기에서 극중 지영(이유미 분)이 강새벽(정호연 분)을 위해 일부러 져줍니다. 남을 위한 희생은 약육강식이 난무하고 살기 위해 배신하는 리얼리즘 세계를 간단히 뛰어넘습니다. 인간은 여전히 믿을 만하고 아직 사랑이 있다는 것을 보여줍니다. 이 난폭한 현실의 오징어 게임에서 승리하는 유일한 방식은 사랑과 희생에 있다고 말이죠. 저는 극중 성기훈의 ‘성’이 세인트(聖)를 뜻한다고 봅니다.”

팽이치기 추억과 겨울털모자

― 어린 시절 놀이를 떠올려주세요.

“추운 겨울이면 팽이치기를 하였죠. 겨울 풍경을 떠올려봅니다. 긴 정적처럼 산도 들도 강도 꽁꽁 어는데 딱 하나, 팽이만 팽팽 돌아갑니다. 팽이만이 날개 달린 곤충처럼 얼음판 위를 미끄러집니다.

팽이는 장난감 가게에서 사지 않고 나무를 깎아 만들었습니다. 팔뚝만 한 박달나무 가지를 잘라서 배추 밑동 깎듯이 낫으로 깎아 원추형으로 만듭니다. 뾰족한 팽이의 끝은 자전거에서 빼낸 쇠구슬을 박았죠. 그것을 구할 수 없으면 못을 박기도 하였어요.

이렇게 해서 만든 팽이가 아이들의 손때가 묻으며 점점 길이 들면 무슨 신경을 가진 곤충처럼 부드러운 날개 소리를 내며 돌아갑니다. 가장 오래 돌고 가장 힘이 세며 또 가장 윤이 잘 나는 팽이를 가진 아이는 마을 아이들의 영웅이 됩니다.”

선생의 회고다.

“친척에게 양자로 간 형이 있어요. 형은 아버지에게 값비싼 털모자를 선물 받았습니다. 그 모자가 에스키모인들이 쓰는 것 같은 수달피 가죽의 털모자였는지, 하얀 방울술이 달린 스키 모자였는지, 또 그렇지 않으면 셀룰로이드의 안경이 달린 파일럿 모자였는지는 확실치 않습니다.

분명한 것은 서울의 백화점에서 산 겨울털모자라는 사실입니다. 그리고 그가 어느 겨울, 이 모자를 자랑하려고 바깥에 나갔다가 일생을 지배하는 그 사건을 저지르고 말았습니다.

털모자를 쓴 형은 그 마을에서 제일 잘 도는 팽이를 갖고 싶었습니다. 형은 그 귀한 털모자와 팽이를 맞바꾸고 말았습니다. 형이 생각하기에 털모자가 아무리 값비싸도 팽이만큼 겨울의 추위를 잊게 할 수는 없다고 생각한 것이죠. 그 모자 값으로 팽이 수백 개를 사고도 남았지만 겨울 햇살에 번쩍거리는 빙판 위를 돌아가는 팽이만이 즐겁고 소중하고 자랑스럽게 여겼던 것입니다.”

자치기와 구슬치기, 딱지치기, 단추놀이

자치기는 길고 짧은 두 개의 막대로 치며 노는 아이들 놀이를 말한다. 구슬치기는 구슬을 땅에 놓고 떨어진 곳에서 다른 구슬을 맞혀서 구슬을 빼앗는 놀이다.

“20~30cm 되는 긴 막대로 10cm 안 되는 작은 막대를 쳐서 공중에 튀어 오른 것을 다시 쳐서 멀리 보내는 놀이입니다. 요즘의 야구 식으로 멀리 날아가게 만듭니다. 긴 막대는 작대기이자 부지깽이, 부젓가락 같은 것이죠. 어린 시절 제 양 호주머니에 나무토막이 가득했습니다.

그땐 유리구슬을 소구(小球)라고 불렀는데 동그랗고 매끄러웠어요. 수정처럼 투명하게 속까지 다 비치는 장난감은 유리구슬밖에 없습니다. 작은 우주와 같았죠. 마법처럼 가지고 있는 것만으로 행복했어요.

이런 이야기가 있어요.

한 아이가 장난치다가 문지방과 미닫이 문틈으로 소구를 빠뜨리고 말았어요. 늘 잃어버린 구슬이 마음에 걸렸지만 찾을 수 없었죠. 아주 오랜 세월이 흘러 아이는 어른이 되었습니다. 도시를 떠돌다 낙향하면서 그 소구를 찾기로 마음을 먹었습니다. 문을 뜯어 결국 찾습니다. 그러나 큰 충격을 받아요. 보잘것없는 싸구려 구슬이었으니까요. 하지만 기억 속에는 아무리 세월이 흘러도 영롱한 수정처럼 반짝이고 있습니다.

딱지 한 장을 땅바닥에 놓고 다른 딱지로 쳐서 뒤집는 딱지치기도 신나는 놀이였지요. 보통 문방구에서 파는 딱지는 일제 군국주의의 산물인 군대 계급장이 인쇄돼 있었습니다. 그래서 책이나 공책의 두꺼운 겉표지, 혹은 신문을 접어 딱지로 만들었어요.”

어린 시절 놀이가 재미있는 이유

― 우리는 저마다 유년의 놀이 체험을 가지고 살아갑니다.

“그런데 왜 놀이가 재미있을까요? 놀이는 절대 실력만으로 안 됩니다. 운이 있어야 합니다. 가위바위보처럼 백번 지다가도 한번은 반드시 이기는 경우가 있습니다. 덩치 큰 놈과 싸우면 절대 이길 수 없지만 아무리 약골이라도 가위바위보로는 이길 수 있습니다.

게임에서 운은 승자의 기쁨을 주기보다 패자의 구실을 만들어준다는 것에서 우리 인생과 같습니다. 아무리 약한 놈도, 강한 놈도 운에 따라 이기고 질 수 있습니다.”

그 시절, 시골 아이들은 한복에 옷고름을 맸지만, 학교에 다니면서 교복이라는 것을 입어야 했다. 형편이 어려우면 무명을 검게 물들여 제복(교복)으로 입었다. 교복에는 5개 단추를 달아야 했다.

“단추가 대개 볼록 나와 있었어요. 단추놀이라는 게 있었는데 교복 단추를 눌러서 찌그러지면 지는 겁니다. 안 찌그러진 단추는 자랑스런 훈장과 같았죠.

남자의 훈장, 남자의 액세서리가 바로 단추입니다. 적장(敵將)을 모욕할 때 단추부터 떼잖아요. 왜 제복(교복)의 단추가 5개냐? 오행 사상을 담고 있어요. 아무리 제복, 교복이 서구의 산물이라지만 동양사상에서 벗어나지 못했던 겁니다. 5음절로 된 궁상각치우, 인의예지신, 도개걸윷모처럼 말이죠.”

아름다운 도시락 도둑 이야기

40대 이상 기성세대들에게 도시락 하면 조개탄을 넣은 겨울 난로가 먼저 떠오른다. 난로에 간단한 구조물을 만들어 그 위에 도시락을 올려놓아 데워 먹었다. 선생의 도시락 추억이다.

“등교하면 난로에 층층이 도시락을 쌓습니다. 난로 가까이 먼저 데워진 도시락은 시간이 지날수록 뒤로 옮겨집니다. 점심시간이 다가오면 맨 위에 있던 차갑던 도시락이 난로와 가장 가까이 있게 되죠. 이렇게 해서 모든 도시락이 다 훈훈하게 데워집니다. 문제는 밥과 함께 반찬을 난로 위에 올려놓아 가끔 김치 끓는 냄새가 나기도 합니다. 온 교실이 김치 냄새로 가득했지요.”

선생은 천부적인 이야기꾼답게 도시락에 얽힌 감동 사연을 풀어냈다.

“이런 이야기가 있어요. 어느 부잣집 엄마가 아이의 학교로 찾아갔어요. 아이 도시락이 매번 바뀌어서 온다며 담임 선생님께 항의를 했죠. 아이의 선생님은 잠자코 이야기를 들었습니다. 그 엄마는 ‘맛있는 반찬을 담아 도시락을 싸주었는데 하교한 아이가 건넨 도시락에는 먹다 만 무짠지가 가득하더라’는 겁니다. 누군가 자기 아이의 도시락을 빼앗아 먹었다고 확신한 것이었죠.

담임 선생님은 교실로 돌아가 탐문을 했고 결국 도시락 도둑을 찾아냈습니다. 사연은 이랬습니다. 부잣집 아이는 난로 위에 층층이 쌓은 도시락 중에서 가난한 친구의 도시락을 가져갔던 것입니다. 가난한 친구는 마지막에 하나 남은 도시락을 택할 수밖에 없었죠. 그 도시락에는 맛있는 반찬이 가득했습니다. ‘아름다운 도둑은 바로 당신 아이’라는 선생님 말씀에 부잣집 엄마는 큰 감동을 받았지요.”⊙

뵐 때마다 지적인 미지의 영역에 발을 들여놓는다는 생각이 들지만 그 과정이 즐거우면서 때로 밀교(密敎)와 같다. 한 해의 끝자락에 서서 한국인의 뿌리를 찾아 먼 길을 따라나선 보람이 《월간조선》 독자들에게 있기를 소망한다.

“우리가 어머니의 태(胎)내에서 단 10개월 만에 35억 년 전부터의 기나긴 생물 계통의 진화 과정을 거친다는 이야기를 《한국인 이야기:탄생-너 어디에서 왔니》(2020)에서 이야기했지요?

한번 되짚어봐요. 뜨거운 바다, 어머니의 양수에서 떠돌던 진핵 세포가 아가미와 지느러미를 가진 물고기 모양으로 변하더니 그 지느러미에서 손과 발이 나오고 등뼈의 가시에서 척추가 나오는 긴 출생의 비밀 말이죠. 그런 변화를 생각하면 우리의 겨드랑이가 근질근질하지 않나요?”

|

| 이어령 선생이 펜으로 글씨를 쓰고 있다. 세미오시스(상징계)와 노모스(법·제도), 피시스(자연계)라는 세 관점으로 한국인 이야기를 다시 정리하고 있다. 사진=김용호 |

“생물학적 진화론(피시스) 대신 세미오시스라는 신화(神話)적 관점에서 보면 한국인은 단군의 자손, 곰의 후손입니다. 반면 법과 제도(노모스)로서 한국인은 1948년 대한민국 정부가 수립되기 전까지는 존재할 수 없어요. 이전에는 조선인, 고려인, 신라인으로 불렸던 거지요.”

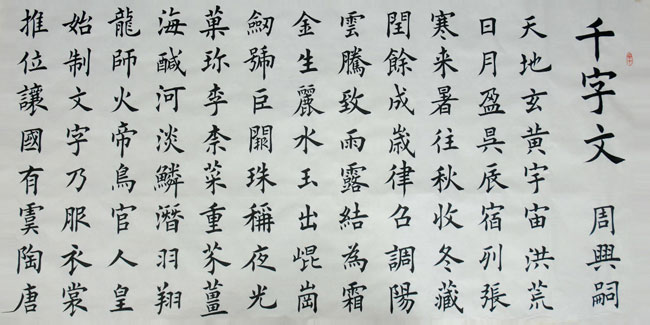

《천자문》 다시 보기

|

| 천자문. 이미지 출처=www.baidu.com |

“나는 기구한 운명처럼 나라 잃은 식민지에서 태어났어요. 국토(國土)를 잃었고 내 나라의 말, 국어(國語)를 쓸 수 없는 기막힌 상황이었습니다.

상징·기호계의 관점에서 보면 이해할 수 없는 것들투성이였어요. 왜 한자(漢字)로 된 성씨는 김·이·박처럼 거의 한 글자이고, 이름은 두 글자인지 말이죠. 아무도 설명해주지 않았어요.

지명(地名)도 구룡포·노량진·삼랑진·조치원·의정부 같은 일부를 빼고 다 두 자입니다. 중국과 일본 역시 예외 없이 두 자입니다. 들쑥날쑥하지 않게 아예 법으로 막아버렸어요.

우리말로 된 아름다운 지명을 호명해봅니다. 골짜기를 뜻하는 강원도 사투리인 ‘고라데이’, 마을이 호리병을 닮아 붙여진 ‘호려울’, 둔전으로 부치던 밭이 있다는 ‘둔지미’, 가락처럼 좁은 골짜기에 있다고 해서 ‘가락골’, 마을이 누운 범과 닮아 ‘범지기’, 황소의 뚜레처럼 생겼다고 ‘도램말’ 같은 마을 이름이 두 자 한자로 잊히고 말았어요.”

학교에 입학하기 전 어린 이어령은 서당에서 《천자문》을 배우면서 우물의 도르래 장치가 끊어진 듯한 답답함을 느꼈다고 한다.

“《천자문》은 4자씩 사언고시(四言古詩)로 되어 있어요. 왜 2자와 4자의 틀로 세상을 봐야 하는지 누구도 가르쳐주지 않았어요.

소학교에 입학하기 전 형을 따라 서당에 갔어요. 그때만 해도 시골에 서당이 있었습니다. 만발한 살구나무 옆 허물어진 초가…. 도무지 사람 사는 집 같지 않았어요.”

서당과 훈장 선생님

형의 손에 이끌려 문을 열고 들어가 보니 망태는 찌그러지고 귀밑머리가 하얀 중늙은이가 좌정해 있었다.

“순간, 오금이 저려 옴짝달싹할 수 없었죠. 컴컴한 방 안, 믿기지 않을 정적 속에 위엄을 가진 선비가 앉아 있었어요. 그가 바로 훈장 선생이었어요.

꼭 훈장이 아니더라도 시골에는 그런 낙탁(落魄)한 선비가 있었습니다. 조로서도(鳥路鼠道) 같은 채소밭 한 이랑 없는, 쓰디쓴 씀바귀나물을 엿처럼 달다고 여기는 정신의 승리자들이죠.

마을 사람들은 자기 자식을 굳이 맡기고 싶어서가 아니라 선비를 존경하는 뜻에서 콩도 갖다주고 고추도 따다 주면서 ‘우리 아이에게 글 좀 가르쳐주세요’ 해서 생겨난 게 서당입니다. 그게 선비의 나라이고 한국인 이야기입니다.”

굶을지언정 나라 걱정이 태산인 사람들, 버드나무 가지처럼 흔들리며 살 것 같지만 빳빳한 옥양목처럼 투명한 이가 조선의 선비들이자 마을의 훈장이었다.

어린 이어령은 《천자문》 첫 수업부터 눈앞이 캄캄했다. ‘하늘 천(天), 땅 지(地), 검을 현(玄), 누를 황(黃)’, 즉 ‘하늘은 검고 땅은 누렇다’는 문장을 보며 탱자나무 가시 울타리를 마주한 느낌이었다.

“왜 하늘이 검나요? 내가 보기엔 파란데요?”라고 물으면 훈장 선생은 화부터 냈다.

거대한 의식의 덫, 4字의 竝列 문장

“이놈아 밤에 보면 하늘이 검잖아.”

“그러면 땅도 검어야지 왜 누렇다고 해요? 밤에 보면 다 까만데요?”

훈장은 “이 쥐방울만 한 녀석이 어딜 와서 따져? 옛 선현들이 다 그렇게 말씀하신 걸 가지고”라고 나무랐다. 하지만 다그친다고 의문이 사라지는 것은 아니었다.

“‘하늘이 까맣고 땅은 누렇다’는 4자가 왜 우리말 어순처럼 ‘천현지황’이 아니고 ‘천지현황’인지 궁금했어요.

그게 바로 중국 시(詩)문학, 동양문학의 특징인 병렬(竝列)구조라는 것을 훗날 알게 됐습니다. 언어학자 로만 야콥슨(R. Jakobson)이 동양철학과 동양시학의 기본을 ‘패럴리즘(parallelism·對句法)’으로 설명한다는 것도 나중 이해하게 됐어요.

하지만 당시 누구도 가르쳐주지 않았죠. 이 병렬구조가 우리도 모르는 사이에 한국인의 의식을 지배하게 됐습니다. 좋든 나쁘든 간에 말이죠.”

선생은 《용비어천가》를 예로 들었다.

“‘뿌리 깊은 나무는 바람에 아니 뮐새/ 샘이 깊은 물은 가뭄에 아니 그칠새’라는 구절이 대구로 이어집니다. ‘나무가 바람에 안 흔들린다’고 써놓고 다시 처음으로 돌아가 ‘샘이 가뭄에 안 그친다’고 씁니다. 서양의 문장처럼 전진(forwarding)하는 직렬구조라면 알아듣기 쉬운데 문장 흐름이 갔다 왔다 하니 무슨 말인지 이해하기 쉽지 않아요.”

다시 선생은 〈춘향가〉의 비유를 들었다.

“〈춘향가〉를 보세요. 이별 대목에 ‘(님이) 달만큼 별만큼, 나비만큼 불티만큼 망종고개 넘어 아주 깜박 넘어가니’라는 구절이 있어요. 사랑하는 님의 얼굴이 달처럼 보이다가 별처럼 사라진다 했다가, 님 몸짓이 나비처럼 움직이다 불티처럼 가물가물해진다고 다시 반복합니다.”

선생은 “병렬식 한자구조가 한국인의 사고(思考)에 덫을 놓았다”고 말했다.

“2자와 4자의 답답한 획일주의 문화를 통해 모든 사람이 똑같은 책을 읽고, 똑같은 생각을 하며, 똑같은 (형식의) 문장으로 표현했어요. 양반 관료 사회에 획일주의보다 편한 건 없었을 겁니다.

그러나 저처럼 《천자문》을 읽고 ‘왜 하늘이 까매요?’라고 묻는 이가 없었을까요? 그럼 제가 천재인가요? 아니죠. 저처럼 묻는 게 너무 당연합니다. 《천자문》을 살펴보세요. 생활에서 자주 쓰이는 봄 춘(春)자가 빠져 있고 ‘일(一)’부터 ‘십(十)’까지 숫자도 다 갖추지 않았어요. 심지어 동서남북의 ‘북(北)’도 없습니다.

아이들을 위한 실용적인 학습서가 아니었어요. 《천자문》 뗐다고 만세를 부르고 시루떡을 돌렸지만 그 아이는 사계(四季)의 봄도, 방향의 북쪽도 모르는 아이입니다.”

― 《천자문》은 누가 어떻게 만든 겁니까.

“중국 남북조 시대 양무제 때의 학자인 주흥사(周興嗣·470~521년)가 만든 것으로 알려져 있어요. 1000자 중 한 글자도 같은 글자를 안 쓰려고 신경을 쓰다 보니 하룻밤 새에 머리가 하얗게 세었다지만 자기만족을 위한 4자 창작이지 아이들을 위한 교육용이 아닙니다.”

한자에서 도망치기

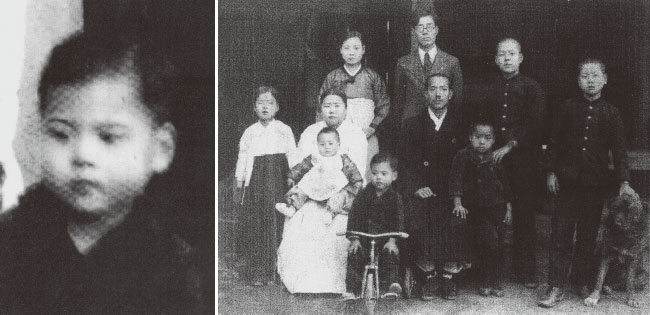

|

| 6세 무렵 이어령. 가족사진 속 자전거를 타고 있는 꼬마가 이어령이다. 사진=영인문학관 |

“대중영합주의라는 뜻의 외래어 ‘포퓰리즘’에 한자를 넣어 ‘票퓰리즘’이라 써보세요. 한층 의미가 명확합니다. ‘다 주세요’라는 말도 ‘多주세요’ ‘이 사람’을 ‘李사람’이라 써보세요. ‘많이 달라’는 의미와 연결되고, ‘이 사람’이 자연스레 ‘이씨 성’을 가진 사람을 지칭합니다.”

사자성어(四字成語)도 시대에 맞게 변신하고 있다.

“‘대략난감’이란 말을 들어본 적이 있지요? 이 말을 듣고 한자 사전을 뒤진다면 구세대나 쉰세대 소리를 들을지 모릅니다. ‘내로남불, 대략낭패, 완전열공, 찍먹부먹, 낄끼빠빠, 할많하않…’ 등 수없이 많지요. 좀 더 예를 들어볼까요?”

선생은 자료 조사한 것을 보여주었다.

“호구지책(호구는 지 스스로 책망한다), 고진감래(고생을 진탕 하고 나면 감기몸살 온다), 삼고초려(쓰리고 할 때는 초단 조심) 등 ‘짝퉁 사자성어’는 지금도 만들어지고 있습니다. 단순한 말장난을 넘어 한글과 한자의 어울림이 재미와 함께 기성세대와 신세대 간 소통의 도구로 보입니다.”

학교의 근대문명에서 만난 물건들

|

| 1940년대 만들어진 조선 영화 〈수업료〉에 나오는 국민학교 교실 모습이다. 〈수업료〉는 1940년 4월 30일 명치좌와 대륙극장에서 개봉됐다. 사진=한국영상자료원 |

“학교와 병원, 극장, 열차 같은 근대의 공간은 새로운 문물을 넘어 이전에 보지 못한 세상을 경험하게 만들었습니다. 시골 아이들은 격자 창문에서 보던 문살과 창호지 대신 반짝반짝 빛나는 학교 유리창과 만나게 됩니다.

투명한 창을 통해 바다 건너 문명을 체험하게 되었죠. 물론 개화기 이전에도 유리는 있었지요. 그 유리는 근대 이전의 비단길이라고 불리던 실크로드를 따라 대륙을 건너온 것이라면, 근대 이후의 유리는 양선(洋船)을 타고 바다 건너에서 왔습니다. 유리 대신 ‘글라스’로 불렀고 컵도 ‘글라스’라고 하였지요. 일본어 발음은 ‘가라스’입니다.

학교에 간다는 것은 문자를 배우고 교육을 받는 것을 넘어 교실을 투명하게 둘러싼 유리와 만난다는 것이었어요. 유리는 경이로운 세계로 들어가는 관문이자 열쇠였습니다.

제가 온양명륜심상소학교(溫陽明倫尋常小學校)에 입학하자 아버지는 서울의 백화점에서 플라스틱 필통을 사다 주셨습니다. 그때는 플라스틱이라는 단어 대신 셀룰로이드로 불렀죠. 나무빛깔이나 누런 종이 같은 바랜 색이 아니라 보석처럼 빛나는 무지개색이었습니다. 필통을 열면 색색의 연필이 가지런히 누워 있었고 고무지우개가 들어 있었죠.”

고무지우개와 란도셀

|

| 란도셀 가방. |

“앞선 세대들은 남포등 아래 석유 냄새까지는 맡았지만, 고무 냄새는 맡지 못했습니다. 향이 풍기는 지우개는 먹고 싶은 욕구를 불러일으켰어요. 손에 쥐면 그 말랑말랑한 촉감은 또 어떻고요. 그런 소재를 평생 본 적도 만져본 적도 없었어요. 필통을 열면 감각이 확장되고 낯선 공간으로 여행을 떠나온 느낌이었죠. 1930년대 어린아이의 학교 체험이 바로 거대한 문명 체험이었던 것입니다.

어린 시절 최고의 과일은 바나나였습니다. 이유는 간단합니다. 뒷동산에서 열리는 과일이 아니었으니까요. 바나나는 야자수가 연상되고, 비가 억수같이 쏟아지는 스콜을 떠올리게 합니다. 컴컴한 밤의 북두칠성이 아니라 남극성, 남태평양 이미지가 물씬 풍기는 열대 과일이었죠.

그렇게 우리는 문풍지, 남포등, 메주 냄새에서 벗어나 학교에서 유리와 고무지우개, 셀룰로이드와 만날 수 있었습니다.”

소년 이어령에게 근대는 등에 멘 ‘란도셀’과 같았다. 란도셀은 유럽에서 일본으로 건너온 군용 가죽가방이었지만 학생들의 통학용 가방으로 이용되었다.

분명, ‘보자기(혹은 책보)’를 옆구리에 끼고 통학하는 아이들은 시골뜨기였고, 란도셀을 멘 아이들은 서울내기였다.

“서울에 다녀오신 아버지가 란도셀을 사다 주셨습니다. 무명천으로 만든 친구들의 책보는 김칫국물이 줄줄 새는 것이었지만 저는 보자기가 아닌 란도셀을 메고 다녔던 것입니다. 란도셀의 빛깔은 대개 검정, 빨강이었고 가죽 냄새가 물씬 풍겼습니다. 교실에서의 근대화, 서구화란 가죽 냄새 풍기는 란도셀에서 발견할 수 있었죠.”

근대문명의 그늘

“란도셀을 메고 학교에 가는 상상만 해도 즐거웠는데, 마치 하루하루가 잔칫날처럼 느껴졌습니다. 친구들의 시선을 한 몸에 받는 란도셀은 그야말로 꿈을 담은 가방이었습니다.

그러나 란도셀은 자랑스럽고 편리한 것이었지만 그 이상으로 많은 물건을 빼앗고 구속하고 말았어요. 친구들은 부러워했지만 저에겐 큰 짐과 같았어요.

책보는 교실에 들어가 교과서와 필통을 꺼내고 나면 한 장의 넓적한 평면으로 변합니다. 접으면 흔적을 찾을 수 없죠. 그러나 란도셀은 교실 밖이든 안이든, 내용물을 넣건 꺼내건 그 형태와 크기가 변하지 않았습니다. 할 수 없이 의자 한쪽에 걸어두면 친구들이 뛰어다니다 제 란도셀을 건드는 겁니다. 행여 다칠까 봐 가슴에 품을 수밖에 없었습니다. 얼마나 불편했겠습니까? 란도셀이 책과 학용품을 넣어 옮기는 목적 이외 아무것도 포용할 수 없는 물건이라는 사실도 깨닫게 되었죠.

하굣길, 친구 아버지가 ‘아무개야. 참외 가져가라’고 하면 책보 멘 친구들은 보자기에다 참외를 쌀 수 있었지만, 란도셀은 그런 공간이 없었습니다. 심지어 친구 책보는 덩치 큰 수박까지 쌀 수 있어 마법의 양탄자처럼 보였습니다. 그러나 란도셀에는 예쁜 꽃 한 송이, 못생긴 개구리참외조차 넣을 수 없었어요.”

학교교육과 서당교육의 차이

선생은 “그때부터 학교 시스템이, 그러니까 근대교육의 시스템 속에 어둠이 있다는 사실을 어렴풋이 느끼기 시작했다”고 고백했다. “신시대 여명을 경험하자마자 문명의 석양, 그 폐부가 불길하게 어른거렸던” 것이다.

“빛나던 학교 유리창도 마찬가지였습니다. 장난을 치다 행여 유리창을 깨면 그 아이는 죄책감이 들었어요. 금지된 장난이자 문명의 반역, 최초의 범죄로 비칠 수 있었죠. 지우개도 그랬어요. 지우개를 반쯤 쓰면 색이 시커멓게 변하고 모양도 이지러졌습니다.

태평양전쟁이 발발하자 제일 먼저 지우개가 사라졌습니다. 남양(南洋)에서 만든 고무가 한반도까지 오지 않았던 겁니다. 죄다 장병들의 군화로, 전쟁물자로 쓰이면서 자취를 감추었습니다.”

근대 초기에는 서양의 기술문명을 받아들여 부국강병(富國强兵)을 이루는 것이 근대화라 여겼다. 개화파들은 국가 존망이 자강(自强)에 달려 있다고 보았다. 교육과 산업발전을 통한 실력양성을 자강으로 여겼다.

일찍이 중국과 일본의 근대화 과정을 배우기 위해 시찰단(영선사, 신사유람단)을 파견했다. 외국어에 능한 사람을 양성하기 위해 동문학(同文學·1883년), 육영공원(育英公院·1886년) 같은 학교를 설립했는데 이처럼 근대교육이 제도적으로 정비된 것은 갑오개혁(1894년) 때였다. ‘교육조서’가 반포되고 6년 연한의 관공립소학교가 건립되었으며 각종 교과서 편찬이 그즈음에 이뤄졌다.

“돌이켜보면 개화기 중심의 문명은 공급자 중심이었습니다. 학생이 가르칠 교(敎)가 들어가는 ‘교실’에 가서 공부를 하였습니다. 왜 배울 학(學)을 붙여서 ‘학실’이라 이름 짓지 않았을까요? 학생이 배우는 책도 ‘교과서’라고 불렀습니다. 학습자 위주의 ‘학습서’ ‘학과서’라고 부르지 않았습니다. 배우는 사람이 아니라 가르치는 사람 위주로, 소비자가 아니라 생산자 중심으로 학교제도가 만들어졌습니다.”

南冥 선생과 공자의 가르침

|

| 김홍도 작 〈서당도〉. 18세기 후반 교육 현장을 보여준다. 그림=국립중앙박물관 |

“교실 풍경은 어떤가요? 교탁이 교실 가운데 우뚝 서 있고 교단은 학생들을 내려다볼 수 있게 높습니다. 과거 서당은 달랐습니다. 훈장 선생은 보료에 앉을 뿐입니다. 동양에서 학문은 가르치는 사람이 아니라 배우는 사람이 주체였어요. 《논어》의 첫 구절은 ‘학이시습 불역열호(學而時習 不亦說乎)’라고 하지 않았습니까? 근대 이전에 많이 쓰이던 ‘학당’ ‘학원’이란 이름은 모두 배우는 사람을 주체로 한 말입니다.

교육 주체가 배우는 쪽에서 가르치는 쪽으로 바뀐 것은 근대 이후입니다. ‘수우미양가’ ‘갑을병정’으로 매기는 평가와 서열도 그때 생겨난 것입니다.”

― 옛날 서당의 평가방식이 궁금합니다.

“서당에서는 평가를 ‘문자’로 하였습니다. 예를 들어 재주가 뛰어나 과민한 자에게는 ‘우(愚)’라는 문자를 나눠주었죠. 반면 타인에 대한 배려가 없는 독선가에게는 ‘인(仁)’, 효행심이 부족한 자에게는 어미 새에게 은혜를 갚은 반포지효(反哺之孝)의 ‘오(烏)’, 그리고 성급한 자에게는 느리게 걷는 ‘우(牛)’를 써주었습니다.

이런 이야기가 있습니다. 조선 선조 때 명상(名相) 정탁(鄭琢·1526~1605년)이 출사(出仕)하게 되어 하직 인사차 스승인 남명(南冥) 조식(曺植·1501~1572년)을 찾아갔습니다. 스승이 ‘뒤뜰에 매어 둔 소 한 마리를 몰고 가게나’라고 하였습니다. 정탁이 매어 놓은 소가 없어 어리둥절해 하자 남명이 이렇게 말했습니다.

‘자네는 언어와 의기가 너무 민첩하고 날카로우니 날랜 말[馬]과 같다. 말은 넘어지기 쉬운지라 더디고 순한 것을 터득해야만이 능히 멀리 갈 수 있으므로 소를 준다고 하였네.’ 마음의 소를 주겠다는 말이었어요. 이후 정탁은 항상 마음의 소와 더불어 우보(牛步) 처세를 게을리하지 않아 정승에 올랐습니다.

공자(孔子)는 똑같은 질문을 던진 두 제자에게 정반대의 대답을 한 적이 있습니다. 어느 날 ‘좋은 이야기를 들으면 언제 실천해야 합니까’ 하고 제자 자로가 묻자, 공자는 ‘다른 사람의 말을 잘 들은 후에 행해야 한다’고 했고, 이튿날 제자 염유가 같은 질문을 하자 ‘망설일 것 없다. 바로 행해야 한다’라고 하였습니다. 그러자 다른 제자가 ‘왜 어제와 오늘의 대답이 다릅니까’ 하고 물었는데 공자의 답은 이러했습니다.

‘자로는 조금 성급한 면이 있으므로 신중함을, 염유는 우유부단하므로 행동력을 강조한 것’이라는 답이었습니다.

이처럼 근대 이전 교육은 획일적인 기준 대신 한 사람씩 맞춤교육을 하였습니다. 서당이란 작은 공간에서 여섯 살과 스무 살이 함께 배울 수 있었죠. 때로 낡은 것이 새롭고 새로운 것이 낡을 수 있습니다.”

〈죽은 시인의 사회〉와 줄탁동시

이 대목에서 선생은 로빈 윌리엄스가 주연한 영화 〈죽은 시인의 사회〉(1989)를 떠올렸다.

“키팅 선생님은 자신을 부를 때 ‘오, 선장님! 나의 선장님!’이라고 부르도록 하고, 시론(詩論)을 강의하며 교과서의 ‘시의 개론’ 부분을 찢어버리라고 지시합니다. 키팅이 학부모의 압력으로 학교를 떠나는 마지막 장면도 인상적입니다. 학생들이 차례차례 책상 위에 올라서는데 ‘의자에 앉았을 때와 책상 위에 올라섰을 때 세상은 달라 보인다’는 그의 가르침을 잊지 않겠다는 시위였어요. 눈물 나는 장면입니다.

일제 강점기 시절, 전근대에서 근대로 바뀌는 체험은 얼마나 놀랍고 설레는 일입니까? 그러나 그때의 가르침은 줄탁동시(啐啄同時·병아리가 알을 깨기 위해서는 어미와 새끼가 안팎에서 서로 쪼아야 한다는 뜻)의 교육이 아니라 식민지배와 전쟁으로 내몰기 위한 교육이었습니다. 《천자문》을 뗀 아이가 입학해 일본 교과서의 ‘붉은 일장기’를 배우면 어떤 느낌이 들까요?

보급대로 정신대로 징병으로 끌려가던 형과 누나를 바라보면서 얼마나 슬프고 혼란스러웠을까요? 식민지 아이들은 묵비사염(墨悲絲染)의 모습이었습니다. 붉은색을 칠하면 붉은 실이 되고 노란색을 칠하면 노란 실이 되듯이 말이죠.

안타깝게도 어느 교육학자들도 당시 아이들의 심리를 연구하지 않았어요. 만약 식민지 시절로 돌아간다면 나치 점령하의 안네 프랑크처럼 그 순간순간을 일기로 기록하고 싶습니다.

지금의 우리 교육도 되짚어봐야 합니다. 미리 결론 내리고 정해진 해답을 만들어 틀을 씌우는… 누구도 만행이라 생각하지 않습니다. 해방 이후 많은 시간이 흘렀지만 일제의 흔적이 여전히 남아 있는 것 같아요.”

선생의 회고에 따르면 소학교에 입학하자 느닷없이 교명이 바뀌었다. ‘온양국민학교’가 된 것이다. ‘국민학교’라는 명칭은 일제가 태평양전쟁 등 침략전쟁을 본격화한 1941년 2월 28일 일왕 히로히토의 칙령 제148호에서 처음 발견된다. 창씨개명을 강요하기 시작한 지 1년 만의 일이었다.

“국민을 위해, 나라를 위해 가르치는 것이 교육입니까? 아닙니다. 한 사람의 인격체로 성장해 꿈꿀 수 있는 주인공이 되고, 가장이 되며, 국민이 될 토대를 배우고 가르치는 것이 교육입니다. 붕어빵처럼 국가가 요구하는 인간을 만드는 의무교육이어선 안 됩니다.

학교에서 신체검사를 하고 머릿니를 잡으려 DDT를 뿌리며 회충약을 주었어요. 내 몸이 국가의 것이라는 얘기입니다. 체력은 국력이라며 체육을 가르쳤어요. 체육은 체조교육의 줄임말입니다. 덴마크에서 가져온 체조를 통해 식민지인을 근대인으로 개조하려 한 것입니다.

남만주철도 초대 총재와 내무·외무 대신을 지낸 고토 신페이(後藤新平)는 ‘폭력이 아닌 의술과 인프라로 식민지를 다스려 자청해서 따라오게 만들어야 한다’고 주장했죠. 소위 위생(衛生)을 가르쳤던 겁니다. 이게 바로 푸코(Michel Paul Foucault)가 말하는 생정치(Biopolitics)입니다. 무서운 헌병의 채찍이 아니라 구충제 주고 때를 씻겨 ‘이게 너의 행복이고, 이 행복을 국가가 준다’고 생각하게 만듭니다.

그런데 일본이 가져온 근대화 세례들은 자기네 것이 아니라 서양에서 가져온 것입니다. 그러니 우리가 일제를 통해 근대화를 이뤘어도 동화되지 않았던 것입니다. 한국인의 빗장을 풀고 무장을 해제시킨 것은 일본식 난방장치 ‘고타쓰’가 아니라 서양식 ‘스토브’였던 겁니다.”

《세계문학전집》과 東道西器

선생은 “추운 겨울, 강이 얼어도 그 얼음장 밑으로는 따뜻한 물이 흐르는 법”이라고 했다.

“어린 시절 저는 36권짜리 《세계문학전집》을 읽었습니다. 일본문학을 읽은 것이 아니라 도스토옙스키, 톨스토이, 발자크, 호메로스를 읽었습니다. 저는 일본 군국주의의 희생자가 아니었어요. 일제 구군신(九軍神)에게 세뇌당하지 않았습니다. 오히려 웃기는 놈들이라고 생각했죠. 도스토옙스키가 구군신, 가미카제(神風) 특공대처럼 자폭하는 것을 찬성하겠습니까?

파 뿌리 하나로 천국에 갈 수 있는 《카라마조프가의 형제들》을 머릿속에 집어넣었고, 그리스·로마 신화를 달달 외웠습니다. 문학을 통해 서구 교양을 익혔고 전체주의적 군국주의 사상에 전염되지 않았습니다. 그 교양이 마음속 자유공화국을 세울 수 있었고, 그 ‘영토’를 지금껏 유지하고 있죠.”

― 한·중·일(韓中日) 세 나라의 근대화 과정이 어떻게 다른가요.

“중국은 중체서용(中體西用)의 관점에서 서구문물을 받았습니다. 중국 본래의 유학(儒學)을 중심으로 하되 부국강병(富國强兵)하기 위해 문명을 받아들여야 한다는 주장이었죠.

근대화 시기의 일본 구호는 화혼양재(和魂洋才)입니다. 일본이 지닌 전통을 중시하면서(和魂), 서양서 배운 학문·지식·기술을 발전시키자(洋才)는 뜻입니다.

한국의 동도서기(東道西器)론은 동양의 도덕·윤리를 유지한 채 서양의 기술·문명을 받아들여 부국강병을 이룩한다는 사상입니다. 중체서용에선 한국·일본이, 화혼양재에선 한국·중국이 빠져 있지만 동도서기에는 한·중·일이 모두 포함돼 있어요. 다시 말해 중국과 일본은 자국 중심으로 서양을 받아들였지만 우리는 동양인으로서 문물을 받아들인 것입니다. 클래스가 다르고 논리가 다르지요.”

〈오징어 게임〉에 숨어 있는 인류의 미래

|

| 대전 유성구 남선초등학교에서 학생들이 ‘오징어 게임’ 놀이를 하고 있다. |

오징어포에서 기인한 가이산(海産·かいさん), 바깥 선을 뜻하는 가이센(外線·がいせん), 양쪽이 어울려 싸운다는 가이센(會戰·かいせん)에서 나왔다는 주장이 있다.

선을 긋고 몸싸움을 벌이는 형태의 놀이는 세계 곳곳에 존재한다. 하지만 오징어 게임과 정확하게 대응된다고 할 만한 놀이는 없다는 것이 정설이다.

― 이번에는 유년 시절 놀이 문화에 대해 들려주십시오.

“집단 놀이는 근대 문화의 산물입니다. 일본의 놀이 문화가 한반도로 유입됐다는 설이 있는데 기원이 중요한 게 아닙니다. 일본 봉건시대인 에도(1603~1867) 때에도 놀이 문화라는 게 없었습니다.

오징어 게임이 일본에서 왔다는 주장이 있던데 그게 왜 문제가 됩니까? 〈오징어 게임〉 같은 TV 시리즈를 일본이 못 만든 게 문제지요. 일본에서 화려하게 꽃피운 문물 모두 서구에서 가져오지 않았습니까? 일본이 자랑하는 구로사와 아키라의 영화도 모두 서구에서 들여온 장르입니다.”

― 어린 시절, ‘무궁화꽃이 피었습니다’, 오징어 게임 같은 놀이를 직접 하였습니까.

“제가 어렸을 때는 그런 놀이가 없었어요. 해방 이후 생겨나지 않았나 유추해봅니다.

어른이 되면 알게 됩니다. 아침부터 저녁까지 즐거운 것은 어린 시절 놀이 경험밖에 없다는 것을 말이죠. 그때는 어머니가 ‘밥 먹으러 오라’는 소리가 싫고 원망스러웠습니다. 이겨도 즐겁고 져도 즐거웠습니다.

비록 몸은 이미 어른이지만 기억을 되돌려 어린 시절로 돌아가 놀고 싶습니다. 그런데 현실은 그렇지 않지요. 살아남기 위해 기꺼이 남을 해치고 죽여야 합니다. 그런 비정한 현실을 〈오징어 게임〉이 보여주고 있어요.”

엄마의 ‘밥 먹으러 오라’는 소리가 싫었던 기억

선생은 잠시 숨을 돌린 뒤 말을 이어갔다.

“조폭이 나오고 빚쟁이, 목사, 은행 지점장, 장기밀매 의사, 외국인 노동자, 유리 기능공 등 다양한 인간 군상(群像)이 캐릭터로 나옵니다. 완력으로 누르고 배신하며 별의별 꾀를 써서 속아 넘겨도 마지막까지 살아남는 이는 ‘착한 사람’입니다. 지성을 상징하는 조상우(박해수 분)가 휴머니티를 상징하는 성기훈(이정재 분)을 이길 수가 없습니다.

기훈은 상우를 죽여야만 게임에서 이길 수 있었죠. 하지만 막상 죽음과 맞닥뜨리니 죽일 수 없었습니다. 상우는 그런 기훈에게 자기 어머니를 부탁하며 자결하면서 게임은 끝이 납니다.

사람들은 살기 위해 어쩔 수 없이 남을 죽여도 된다고 여기지만, 그게 인간 본성이라 여기지만, 아닙니다. 본성에는 착함이 있어요. 인간은 인간을 믿을 수밖에 없어요. 그렇기에 인류가 여기까지 온 겁니다.

구슬치기에서 극중 지영(이유미 분)이 강새벽(정호연 분)을 위해 일부러 져줍니다. 남을 위한 희생은 약육강식이 난무하고 살기 위해 배신하는 리얼리즘 세계를 간단히 뛰어넘습니다. 인간은 여전히 믿을 만하고 아직 사랑이 있다는 것을 보여줍니다. 이 난폭한 현실의 오징어 게임에서 승리하는 유일한 방식은 사랑과 희생에 있다고 말이죠. 저는 극중 성기훈의 ‘성’이 세인트(聖)를 뜻한다고 봅니다.”

팽이치기 추억과 겨울털모자

|

| 빙판 위 팽이 놀이를 하는 아이들. 사진=조선일보DB |

“추운 겨울이면 팽이치기를 하였죠. 겨울 풍경을 떠올려봅니다. 긴 정적처럼 산도 들도 강도 꽁꽁 어는데 딱 하나, 팽이만 팽팽 돌아갑니다. 팽이만이 날개 달린 곤충처럼 얼음판 위를 미끄러집니다.

팽이는 장난감 가게에서 사지 않고 나무를 깎아 만들었습니다. 팔뚝만 한 박달나무 가지를 잘라서 배추 밑동 깎듯이 낫으로 깎아 원추형으로 만듭니다. 뾰족한 팽이의 끝은 자전거에서 빼낸 쇠구슬을 박았죠. 그것을 구할 수 없으면 못을 박기도 하였어요.

이렇게 해서 만든 팽이가 아이들의 손때가 묻으며 점점 길이 들면 무슨 신경을 가진 곤충처럼 부드러운 날개 소리를 내며 돌아갑니다. 가장 오래 돌고 가장 힘이 세며 또 가장 윤이 잘 나는 팽이를 가진 아이는 마을 아이들의 영웅이 됩니다.”

선생의 회고다.

“친척에게 양자로 간 형이 있어요. 형은 아버지에게 값비싼 털모자를 선물 받았습니다. 그 모자가 에스키모인들이 쓰는 것 같은 수달피 가죽의 털모자였는지, 하얀 방울술이 달린 스키 모자였는지, 또 그렇지 않으면 셀룰로이드의 안경이 달린 파일럿 모자였는지는 확실치 않습니다.

분명한 것은 서울의 백화점에서 산 겨울털모자라는 사실입니다. 그리고 그가 어느 겨울, 이 모자를 자랑하려고 바깥에 나갔다가 일생을 지배하는 그 사건을 저지르고 말았습니다.

털모자를 쓴 형은 그 마을에서 제일 잘 도는 팽이를 갖고 싶었습니다. 형은 그 귀한 털모자와 팽이를 맞바꾸고 말았습니다. 형이 생각하기에 털모자가 아무리 값비싸도 팽이만큼 겨울의 추위를 잊게 할 수는 없다고 생각한 것이죠. 그 모자 값으로 팽이 수백 개를 사고도 남았지만 겨울 햇살에 번쩍거리는 빙판 위를 돌아가는 팽이만이 즐겁고 소중하고 자랑스럽게 여겼던 것입니다.”

자치기와 구슬치기, 딱지치기, 단추놀이

|

| 구슬치기 놀이는 유년 시절 소중한 추억이다. 사진=조선일보DB |

“20~30cm 되는 긴 막대로 10cm 안 되는 작은 막대를 쳐서 공중에 튀어 오른 것을 다시 쳐서 멀리 보내는 놀이입니다. 요즘의 야구 식으로 멀리 날아가게 만듭니다. 긴 막대는 작대기이자 부지깽이, 부젓가락 같은 것이죠. 어린 시절 제 양 호주머니에 나무토막이 가득했습니다.

그땐 유리구슬을 소구(小球)라고 불렀는데 동그랗고 매끄러웠어요. 수정처럼 투명하게 속까지 다 비치는 장난감은 유리구슬밖에 없습니다. 작은 우주와 같았죠. 마법처럼 가지고 있는 것만으로 행복했어요.

이런 이야기가 있어요.

한 아이가 장난치다가 문지방과 미닫이 문틈으로 소구를 빠뜨리고 말았어요. 늘 잃어버린 구슬이 마음에 걸렸지만 찾을 수 없었죠. 아주 오랜 세월이 흘러 아이는 어른이 되었습니다. 도시를 떠돌다 낙향하면서 그 소구를 찾기로 마음을 먹었습니다. 문을 뜯어 결국 찾습니다. 그러나 큰 충격을 받아요. 보잘것없는 싸구려 구슬이었으니까요. 하지만 기억 속에는 아무리 세월이 흘러도 영롱한 수정처럼 반짝이고 있습니다.

딱지 한 장을 땅바닥에 놓고 다른 딱지로 쳐서 뒤집는 딱지치기도 신나는 놀이였지요. 보통 문방구에서 파는 딱지는 일제 군국주의의 산물인 군대 계급장이 인쇄돼 있었습니다. 그래서 책이나 공책의 두꺼운 겉표지, 혹은 신문을 접어 딱지로 만들었어요.”

어린 시절 놀이가 재미있는 이유

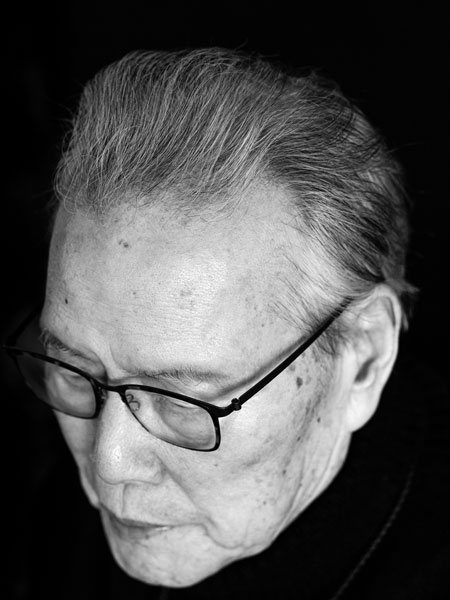

|

| 무언가를 응시하는 이어령 선생의 모습이다. 사진=김용호 |

“그런데 왜 놀이가 재미있을까요? 놀이는 절대 실력만으로 안 됩니다. 운이 있어야 합니다. 가위바위보처럼 백번 지다가도 한번은 반드시 이기는 경우가 있습니다. 덩치 큰 놈과 싸우면 절대 이길 수 없지만 아무리 약골이라도 가위바위보로는 이길 수 있습니다.

게임에서 운은 승자의 기쁨을 주기보다 패자의 구실을 만들어준다는 것에서 우리 인생과 같습니다. 아무리 약한 놈도, 강한 놈도 운에 따라 이기고 질 수 있습니다.”

그 시절, 시골 아이들은 한복에 옷고름을 맸지만, 학교에 다니면서 교복이라는 것을 입어야 했다. 형편이 어려우면 무명을 검게 물들여 제복(교복)으로 입었다. 교복에는 5개 단추를 달아야 했다.

“단추가 대개 볼록 나와 있었어요. 단추놀이라는 게 있었는데 교복 단추를 눌러서 찌그러지면 지는 겁니다. 안 찌그러진 단추는 자랑스런 훈장과 같았죠.

남자의 훈장, 남자의 액세서리가 바로 단추입니다. 적장(敵將)을 모욕할 때 단추부터 떼잖아요. 왜 제복(교복)의 단추가 5개냐? 오행 사상을 담고 있어요. 아무리 제복, 교복이 서구의 산물이라지만 동양사상에서 벗어나지 못했던 겁니다. 5음절로 된 궁상각치우, 인의예지신, 도개걸윷모처럼 말이죠.”

아름다운 도시락 도둑 이야기

|

| 난로 위에 올려진 양은 도시락. 옛 교실을 재현한 남이섬의 한 카페 모습이다. 사진=조선일보DB |

“등교하면 난로에 층층이 도시락을 쌓습니다. 난로 가까이 먼저 데워진 도시락은 시간이 지날수록 뒤로 옮겨집니다. 점심시간이 다가오면 맨 위에 있던 차갑던 도시락이 난로와 가장 가까이 있게 되죠. 이렇게 해서 모든 도시락이 다 훈훈하게 데워집니다. 문제는 밥과 함께 반찬을 난로 위에 올려놓아 가끔 김치 끓는 냄새가 나기도 합니다. 온 교실이 김치 냄새로 가득했지요.”

선생은 천부적인 이야기꾼답게 도시락에 얽힌 감동 사연을 풀어냈다.

“이런 이야기가 있어요. 어느 부잣집 엄마가 아이의 학교로 찾아갔어요. 아이 도시락이 매번 바뀌어서 온다며 담임 선생님께 항의를 했죠. 아이의 선생님은 잠자코 이야기를 들었습니다. 그 엄마는 ‘맛있는 반찬을 담아 도시락을 싸주었는데 하교한 아이가 건넨 도시락에는 먹다 만 무짠지가 가득하더라’는 겁니다. 누군가 자기 아이의 도시락을 빼앗아 먹었다고 확신한 것이었죠.

담임 선생님은 교실로 돌아가 탐문을 했고 결국 도시락 도둑을 찾아냈습니다. 사연은 이랬습니다. 부잣집 아이는 난로 위에 층층이 쌓은 도시락 중에서 가난한 친구의 도시락을 가져갔던 것입니다. 가난한 친구는 마지막에 하나 남은 도시락을 택할 수밖에 없었죠. 그 도시락에는 맛있는 반찬이 가득했습니다. ‘아름다운 도둑은 바로 당신 아이’라는 선생님 말씀에 부잣집 엄마는 큰 감동을 받았지요.”⊙