⊙ 홍콩영화, 졸속 아류작 양산으로 망했다지만 실상은 1997년 ‘홍콩 반환’이 근본 원인

⊙ 1989년 천안문 사태 후 영화감독·배우들, 할리우드 진출 명분으로 脫홍콩

⊙ 홍콩 반환 다가오면서 〈영웅본색〉 같은 비장미 넘치는 영화 사라지고, 부조리한 난장판 펼치는 ‘주성치 영화’ 등장

⊙ 西歐 수준의 ‘표현의 자유’ 속에서 꽃피었던 홍콩영화, 중국에 종속되면서 소멸

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

⊙ 1989년 천안문 사태 후 영화감독·배우들, 할리우드 진출 명분으로 脫홍콩

⊙ 홍콩 반환 다가오면서 〈영웅본색〉 같은 비장미 넘치는 영화 사라지고, 부조리한 난장판 펼치는 ‘주성치 영화’ 등장

⊙ 西歐 수준의 ‘표현의 자유’ 속에서 꽃피었던 홍콩영화, 중국에 종속되면서 소멸

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

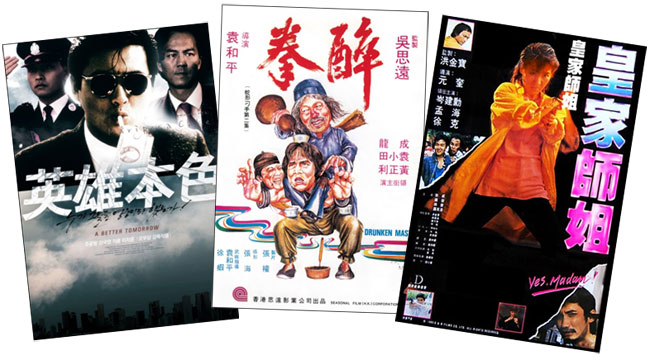

- 1980년대 홍콩영화 전성기의 홍콩영화들.

지난 3월 4일 홍콩영화 〈신패왕화: 예스마담〉이 국내에서 개봉됐다. 놀랍게도 이 영화가 2021년 들어 처음 국내 개봉이 된 신작 홍콩영화였다. 그 사이 극장가 양대 대목 중 하나인 설 연휴가 끼어 있었음에도 그랬다. 1980~90년대 “명절 연휴는 성룡(成龍·청룽)과 함께”라던 극장가 홍보문구가 무색(無色)해지는 시점이다. 오랜만의 홍콩영화 〈신패왕화: 예스마담〉조차 홍콩영화가 한창 ‘잘나가던’ 시절 노스탤지어를 자극하는 콘텐츠다. 1980년대 홍콩영화 전성기 히트 시리즈 〈예스마담〉의 추억에 기대 등장한 영화다. 이제 홍콩영화는 ‘그 시절’ 추억에라도 기대야 겨우 해외 개봉이 가능해지는 현실을 방증(傍證)한다.

이런 ‘홍콩영화의 몰락(沒落)’은 사실 전혀 낯선 주제가 아니다. 오히려 지난 20여 년간 이런저런 국내 미디어를 통해 너무 많이 다뤄져 지겨울 정도다. 특히 방송 미디어 측에서 상당히 열성적으로 다뤘고, 주로 2000년대 초반에 집중적인 보도가 이뤄졌다. 그리고 이들이 분석한 몰락의 원인은 일목요연(一目瞭然)했다. “스타 배우들의 무분별한 겹치기 출연과 졸속 속편 및 아류(亞流)작 양산 탓”이라는 것이었다.

그런데 당시 보도들을 다시 살펴보면, 딱 위와 같은 결론을 내기 위해 굳이 홍콩영화 몰락을 끌어왔다는 인상이 든다. 당시 한국영화계에 경각심을 불러일으키기 위한 일종의 반면교사(反面敎師) 역할로서 말이다. 2000년대 초반 한국영화계는 온통 조폭영화 천지였기 때문이다. 2001년 800만 관객을 동원한 〈친구〉로 시작해 〈신라의 달밤〉 〈조폭마누라〉 〈달마야 놀자〉 〈두사부일체〉 〈보스상륙작전〉 〈가문의 영광〉 등 한동안 한국영화계는 조폭영화에 온통 몰입돼 있었다. 이에 모든 미디어가 총동원돼 그런 상황을 비판했고, 특히 IMF 외환위기 여파 속 흉흉한 분위기에서 이 같은 유행이 인다는 데 우려를 표하는 입장이 많았다.

그래도 별 수 없었다. 당시 IMF 외환위기 여파에 직면한 건 한국영화 산업도 마찬가지였기 때문이다. 절체절명(絶體絶命) 상황에서 ‘먹히는’ 흥행코드를 찾아내 겨우 숨 돌릴 수 있게 된 영화산업에 대고 ‘사회 분위기 제고(提高)를 위해 조폭영화를 삼가라’는 식의 설교를 늘어놓을 수는 없는 일이었다. 그러다 보니 끌고 온 게 바로 ‘홍콩영화의 몰락’이었다. 잘나가던 홍콩영화도 결국 비슷비슷한 졸속 코미디 양산 탓에 패망하고 말았으니 한국영화도 그 전철(前轍)을 밟지 않으려면 스스로 조폭영화 유행에 제동을 걸어야 한다는 식의 논리를 내놓았다. 그리고 그때 온갖 미디어에서 쏟아진 이 같은 논리가 그로부터 20년 가까이 지난 지금까지도 상당 부분 통용(通用)되고 있는 실정이다.

홍콩영화 몰락의 진짜 원인

그런데 국내 미디어의 이런 논리와 달리 정작 당사자인 홍콩 언론 측에선 자신들의 영화산업 몰락에 대해 전혀 다른 원인들을 이미 제시하고 있었다. 홍콩주간지 《아주주간(亞洲週刊)》 1999년 5월23일자 기사가 한 예다. 저・ 졸속 속편과 아류작, 겹치기 출연 등의 얘기는 아예 나오지도 않는다. 그런 건 홍콩영화 전성기인 1970~80년대에도 빈번한 일이었기 때문이다.

기사는 대신 영화 개봉과 동시에 암시장(暗市場)에 풀리는 불법복제 CD 문제를 첫째로 꼽았다. 범죄조직 삼합회(三合會)가 그 배후에 있어 근절이 어렵다는 점도 함께 짚었다.

다른 홍콩 언론들도 대부분 마찬가지 입장이다. 이들 홍콩 언론이 공통적으로 지적하는 ‘홍콩영화의 몰락’ 주요 원인은 크게 세 가지로 나뉜다.

첫째, 1990년대 들어 홍콩영화 산업에 대한 투자가 얼어붙었다.

둘째, 역시 1990년대 들어 불법복제 CD 문제가 심각한 수준으로 불거졌다.

셋째, 성룡 등 스타 배우들과 오우삼 등 스타 감독들의 할리우드 진출 탓에 정작 홍콩영화계는 공동현상(空洞現像)을 겪어 관객을 끌어모으지 못했다.

어찌됐건 수십 년간 잘나가던 홍콩영화 산업이 갑자기 얄팍한 상혼(商魂)에 눈이 멀어 졸속 영화들만 양산해내며 자멸(自滅)의 길로 접어든 것은 아니라는 얘기다. 그리고 홍콩 언론들이 지적하는 위 세 가지 원인도 잘 살펴보면 사실 단 하나의 근원적 원인으로부터 차례로 빚어진 현상들이라 볼 수 있다. 바로 1997년 영국이 홍콩의 주권(主權)을 중국에 이양한 ‘홍콩 반환(返還)’이다.

‘홍콩은 영원히 지금 이대로’

위 전제에 일단 의문이 생길 수 있다. 홍콩 반환이라는 기점(起點)은 사실상 어느 때건 기정사실처럼 인식돼오던 것이다. 그런데 왜 1980년대까지는 홍콩영화계는 물론 홍콩문화계 전체가 영향을 받지 않다가, 유독 1990년대 들어서 위 여러 현상을 일으킬 정도로 큰 영향을 받은 것일까. 그 내막을 살펴보면, 실제로는 상황이 약간 달랐다. 홍콩 반환이 홍콩인들의 대중(對中) 정서 차원에서 미치는 영향은 홍콩영화 전성기라 불리는 1980년대까지 생각보다 크지 않았다.

그도 그럴 수밖에 없었다. 1979년 머레이 맥클레호스 홍콩 총독이 중국 베이징(北京)을 방문하기 전까지만 해도 ‘홍콩은 영원히 지금 이대로’이리라 믿은 홍콩인들이 생각보다 훨씬 많았기 때문이다. 1898년 영국이 신계(新界)지구를 마지막으로 홍콩 영역을 확장하면서 유명한 ‘99년 임차(賃借)’란 대목을 넣기는 했으나, 조약의 말미에 가면 또 ‘as good as forever’, 즉 ‘영원한 것이나 마찬가지’라는 대목이 들어가 있었기 때문이다. 소위 ‘하기에 따라’ 영원히 지금 이대로 홍콩이 유지될 수도 있으리라는 기대가 보편적이었다.

홍콩영화가 세계적으로 꽃 피웠던 1980년대도 사실 상황은 크게 다르지 않았다. 어찌됐든 마거릿 대처 영국 총리는 덩샤오핑(鄧小平)과 협상을 지속해오고 있었고, 1984년에 이르자 1997년 이후로도 최소 50년간은 일국양제(一國兩制)를 통해 홍콩의 현상유지(現狀維持)를 보장하겠다는 내용을 담은 홍콩 반환 협정이 체결됐기 때문이다.

이 같은 안정감을 바탕으로 홍콩문화계는 1980년대 내내 영화를 중심으로 음악, TV드라마 등 다양한 문화 분야에서 아시아를 제패(制覇)하고 미국 대륙으로까지 그 영역을 확장하기에 이른다. 예컨대 1981년 버트 레이놀즈, 로저 무어, 딘 마틴 등 할리우드 슈퍼스타들이 총출동해 대히트한 영화 〈캐논볼〉이 바로 홍콩 굴지 영화사 골든 하베스트사(社) 작품이었다. 자신들이 보유한 스타 성룡까지 함께 출연시켜 가며 홍콩영화 글로벌화에 시동을 걸었다.

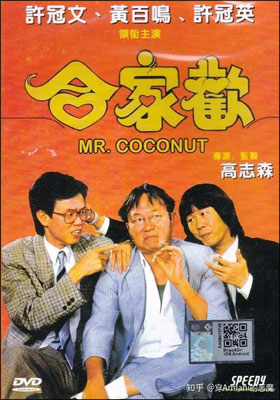

‘合家歡’

홍콩 반환을 얼마 안 남긴 1980년대, 당시 홍콩인들의 무던한 낙관주의(樂觀主義)를 엿볼 수 있는 영화가 한 편 있다. 1989년 등장한 코미디 영화 〈미스터 코코넛〉이다. 〈미스터 코코넛〉의 원제는 〈합가환(合家歡)〉이다. 중화권에서 ‘1년간 천(千) 대를 때리고 만(萬) 번을 욕하며 지냈어도 이날만큼은 함께 모여 식사한다’는 섣달그믐날 가족모임을 가리키는 말인데, 뜻풀이 자체로는 ‘가족이 모인 기쁨’ 정도가 된다. 그리고 영화는 이런 뜻풀이를 홍콩과 중국 간 관계에 빗대어 묘사한다.

중국 하이난(海南)섬에서 코코넛 농사를 지으며 사는 주인공은 어느 날 홍콩에 살고 있는 누이동생의 초청으로 난생처음 홍콩에 오게 된다. 그러나 세련된 홍콩 문화에 적응하지 못하고 늘 사고만 쳐 홍콩의 가족들을 민망하게 만든다. 그러면서도 동시에 의협심(義俠心)은 강해 이미 개인주의화된 홍콩인들 습성으로는 납득하기 힘든 의리파 행각을 벌이기도 한다. 이어지는 갖가지 소동 끝에 결국 주인공은 홍콩의 가족들과 정(情)을 나누며 서로를 이해하게 되고, 그렇게 ‘가족이 모인 기쁨’을 함께 누리게 된다는 내용이다.

〈미스터 코코넛〉의 주제는 상당히 간명하다. 어차피 중국인과 홍콩인은 같은 피를 나눈 동포이니 서로 만나 같이 살아야 하는 것이 당연하고, 또 중국인들은 우리 홍콩인들처럼 세련되지 못했어도 순박하고 의리는 강할 것 같으니 너무 도외시하지 말고 보듬어 안아 함께 잘 지내보자는, 참으로 순진한 낙관론이다.

이런 주제를 담은 〈미스터 코코넛〉은 음력 설 영화 하세편(賀歲片)으로 1월 21일 홍콩에서 개봉해 3100만 홍콩달러를 벌어들이는 대히트를 기록했다. 〈정전자〉와 〈성룡의 미라클〉에 이어 1989년 연간 통산 흥행 3위 기록이었다. 같은 해 한국에서 크게 히트한 〈지존무상〉이나 〈첩혈쌍웅〉 등보다 홍콩 한정으로는 훨씬 인기 있었다. 〈미스터 코코넛〉의 낙관적인 ‘1997년 이후’ 비전에 홍콩인들은 크게 반기며 공감했다는 얘기다.

천안문 사태의 충격

그러나 이런 낙관론은 오래가지 않았다. 낙관론의 수혜를 입은 영화도 엄밀히 〈미스터 코코넛〉이 마지막이었다. 같은 해 1989년 6월 4일, 홍콩에서는 ‘64사건’으로, 한국에서는 ‘6·4항쟁’으로 불리기도 하는 천안문(天安門) 사태가 중국 베이징에서 벌어진 탓이다. 〈미스터 코코넛〉 개봉으로부터 불과 5개월도 채 지나지 않은 시점이다.

천안문 사태가 홍콩인들에게 일으킨 심리적 공황(恐慌)은 실로 어마어마한 것이었다. 말 그대로 천안문 광장 앞에서 민주화를 부르짖으며 시위하던 중국 국민들을 중국 공산당이 총칼은 물론 장갑차까지 동원해 깔아 죽인 사건이다. 최소 500명 이상이 사망한 것으로 알려졌다.

그러니 지금껏 안일한 낙관론 속에서 살아가던 홍콩인들도 충격과 공포에 사로잡힐 수밖에 없었다. 중국은 원칙도 없고 수틀리면 무슨 짓이라도 벌일 수 있는 나라, 세계의 이목에도 아랑곳없이 무지막지한 일들을 자행할 수 있는 나라라는 점을 새삼 깨닫게 됐기 때문이다. 최소 50년간은 일국양제를 유지해주겠다는 협정도 언제 휴지 조각처럼 폐기처분(廢棄處分)될지 알 수 없는 일이 됐다. 정치·경제·사회·문화적으로 일대 공황(恐慌)이 들이닥칠 만했다. 그리고 그 공황 상태로부터 비롯된 홍콩영화계의 산업적 변화도 짧은 기간 안에 다양한 지점에서 일어나게 된다.

천안문 사태 이후 홍콩경제계 어디서건 벌어진 일이기도 하지만, 홍콩영화 산업 역시 급속한 투자 위축으로 소위 ‘돈줄이 말라버리는’ 현상을 겪게 됐다. 미래가 심각하게 불투명해진 홍콩영화 산업에 투자할 의욕이 일순간에 휘발(揮發)돼버린 탓이다. 애초 홍콩영화계 자본의 절반 이상은 대만 자본이기에 더욱 그랬다. 순식간에 일어난 투자의 휘발은 1980년대에 〈영웅본색〉 〈감옥풍운〉 〈최가박당〉 등 수많은 히트작을 남긴 시네마 시티 영화사가 1991년 급작스레 도산(倒産)하는 직접적 원인이 됐다.

영화 상영, 불법복제 모두 삼합회가 장악

이와 같은 투자 위축은 곧 더 큰 문제를 야기했다. 본래 홍콩영화계도 당시 다른 많은 나라의 영화산업과 마찬가지로 범죄조직 자본이 일정 수준 이상 침투돼 있었다. 그런데 1989년 이후 소위 ‘양지(陽地)의 투자’가 얼어붙으면서 어디까지나 음지(陰地)에 머물러 있던 ‘삼합회(三合會)’ 등 범죄조직의 영향력이 훨씬 강력해졌다. 그리고 이런 범죄조직에는 합리적인 경영 방침 내지 미래산업 비전 같은 것이 애초 존재하지 않았다.

“비슷비슷한 졸속 속편 및 아류작”이 그래서 이 시기에 한층 빈번해졌다. 장기적 비전 같은 것은 애초 없었고, 그저 빠른 자본회수만 목표로 삼을 뿐 영화 시장이 어떻게 망가지든 별 상관하지 않았던 것이다. 무엇보다 범죄조직조차 1997년 이후 중국 공산당이 홍콩 범죄조직들에 어떤 조치를 가할지 몰라 그 전까지 초단기적으로 ‘치고 빠질’ 생각만 하고 있었다고 보는 게 설득력 있다.

여기서 서두에 언급한 세 가지 ‘홍콩영화의 몰락’ 원인 중 두 번째, 불법복제 CD 문제가 불거진다. 좀처럼 이해가 안 될 수 있지만, 당시 홍콩에서 영화 제작을 컨트롤해 극장에 거는 측과 해당 영화의 불법복제 CD를 만들어 파는 측은 모두 삼합회 등 범죄조직이었다. 애초 삼합회 자체가 1990년대 들어 컴퓨터 소프트웨어, 음악과 영화 CD/DVD 등 지적재산의 불법 복제와 판매로 중심사업을 이동시킨 상태였다.

필자도 이 시기에 홍콩을 방문해 상황을 목격한 적이 있다. 반환 1년 전인 1996년 홍콩을 찾아 그곳 잡지사에서 일하는 직원의 안내로 도심가 이곳저곳을 둘러보다, 어느 영화관 바로 앞에서 해당 영화관에서 상영 중인 영화의 불법복제 CD를 파는 행상을 목격했다. ‘이게 어떻게 가능한 일인지, 단속 같은 건 존재하지 않는지’ 물으니 “어차피 저 영화 돈 댄 측과 불법복제 CD를 만들어 파는 측은 같은 사람들이고, 영화관과 부율(賦率)을 나눠 수익을 얻는 것보다 직접 불법복제 CD를 만들어 파는 게 더 이익이 많이 남기에 극장에는 사실상 홍보용으로 걸어두는 것에 가깝다”는 답을 들었다.

이후 이런저런 홍콩 언론 기사에서도 비슷한 설명들을 확인할 수 있었다. 도저히 합리적인 판단이 아니었지만 어찌됐든 당시만큼은 극단적 혼란 속에서 그런 비합리적인 일들이 여기저기서 벌어지고 있었다. 당시 홍콩영화 시장 질서가 어느 정도로 왜곡(歪曲)·훼손(毁損)돼 있었는지 확인해볼 수 있는 대목이다.

홍콩 배우들의 ‘할리우드 진출’ 내막

한편 이렇듯 투자가 말라붙고 전체 시장 질서가 교란(攪亂)되면서 또 다른 상황들도 차례로 일어나게 된다. ‘돈줄’이 마르면 자연스럽게 영화인들에 대한 처우도 열악해지게 된다. 당시 홍콩에서 발간되던 영화잡지들에서는 1990년대 중·후반이 되자 불과 몇 년 전에 비해 반 토막 수준으로 줄어든 영화 제작 스태프들의 급여가 도마에 오른 바 있다. 당연히 스타 배우나 감독들도 그와 진배없었으리라는 점을 미뤄 짐작할 수 있다. 그러다 보니 일어난 게 바로 위 세 가지 원인 중 마지막, 홍콩영화인들의 ‘할리우드 진출’ 러시였다. 할리우드 진출이란 사실상 ‘탈(脫)홍콩’에 더 가까웠다.

〈영웅본색〉 〈첩혈쌍웅〉의 오우삼 감독이 할리우드 진출의 물꼬를 텄다. 오우삼은 1993년 할리우드 배우 장 클로드 반담 주연 〈하드 타겟〉 감독을 맡은 뒤 그대로 할리우드에 머물렀다. 이어 〈감옥풍운〉의 임영동, 〈중안조〉의 황지강, 〈백발마녀전〉의 우인태, 〈홍번구〉의 당계례 감독 등이 일제히 할리우드로 진출해 홍콩을 떠났다. 스타 배우들도 마찬가지였다. 성룡, 주윤발, 이연걸, 양자경, 홍금보 등 스타들이 계속해서 홍콩영화계를 뒤로하고 할리우드 진출에 나섰다. 주윤발 등 몇몇은 사실상 홍콩으로 돌아올 생각이 없어 보이기도 했다.

그렇게 관객을 끌어모을 스타도 없고 콘텐츠를 제대로 만들어줄 감독 등 제작인력도 죄다 빠져나가 버리니 관객들의 외면도 당연해졌다. 실제로 콘텐츠 질(質)이 한없이 떨어졌다. 이런 식이니 홍콩영화계는 그저 소재 자체로만 관객을 모으는 소재주의(素材主義)에 함몰돼버렸고, 그중에서도 가장 안전한 소재는 역시 ‘이전(以前) 성공사례’가 됐다. 비슷비슷한 아류작, 졸속 속편들이 줄기차게 이어졌다. 이것이 바로 1989년 천안문 사건, 더 크게는 1997년 홍콩 반환이라는 상황이 홍콩영화계에 일으킨 연쇄작용의 실체다.

‘주성치 영화’

한편 홍콩 언론에서는 잘 언급하지 않는 좀 더 흥미로운 시점도 있다. 홍콩 반환이 가까워지면서 홍콩영화 콘텐츠 성향도 바뀌기 시작했다는 점이다. 1980~90년대 홍콩영화에 대한 추억을 간직한 이들이라면 이 시기를 어렴풋이 기억하고 있을 것이다. 홍콩영화는 다른 게 아니라 어느 순간부터 콘텐츠 자체가 달라져 점차 멀리하게 됐다는 점 말이다.

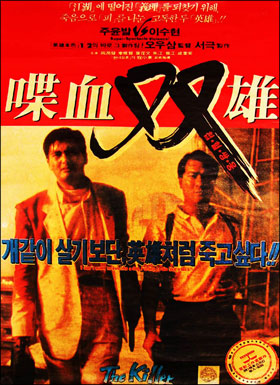

예컨대 1989년까지만 해도 홍콩영화는 여전히 한국에서 잘나갔다. 도박영화 〈지존무상〉이 예상 밖의 대성공을 거뒀고, 기존 홍콩 누아르 형식에 충실한 〈첩혈쌍웅〉도 그랬다.

해가 넘어간 1990년대부터 이상기류(異常氣流)가 돌기 시작했다. 갑자기 주성치라는 알 수 없는 코미디 배우가 출연한 〈도성〉이 홍콩에서 흥행기록을 경신했다며 개봉하는데, 한국 정서로는 좀처럼 공감하기 어려운 난장판 코미디였다.

이런 경향은 시간이 지날수록 점점 심해졌다. 주성치의 영화들은 여전히 한국 관객들 입맛에 맞지 않았지만, 곧 그가 출연하지 않은 영화까지도 점점 그와 닮아가기 시작했다. 그나마 〈황비홍〉 〈첩혈가두〉 〈동방불패〉 등이 기존 홍콩영화 명맥을 잇던 1992년이 지나가자 더욱 그렇게 됐다.

흔히 ‘주성치 영화’로 대변되는 이런 풍조를 홍콩에서는 ‘모리터우(無厘頭)’라 칭한다. ‘머리와 꼬리를 구분하지 못한다’는 의미의 ‘모리터우카오(無厘頭尻)’에서 나온 말이다. 대략 ‘배우나 MC 등 실연자(實演者)의 언행(言行)에 명확한 목적이 없고 이치에 맞지 않아 이해하기 힘든’ 코미디 풍조, 그러니까 극단적인 부조리(不條理) 코미디 풍조 정도로 풀이된다. 그리고 이 같은 풍조는 당시 아시아권을 통틀어 유독 홍콩에서만 툭 불거지듯 거세게 일어났다.

진퇴양난

《전영쌍주간(電影周刊)》 등 홍콩영화 잡지들은 물론 이런저런 연구 자료들도 ‘모리터우’ 풍조에 대해 정확히 1989년 천안문 사태 이후 홍콩인들 대중 정서를 반영한 것이라 지적한다. 쉽게 말해 홍콩 반환에 대한 공포와 불안이 너무 극심해지다 보니 현실을 온전히 잊고 도피하려는 목적으로 아예 혼(魂)을 빼놓는 미치광이 개그, 난장판 코미디 열풍이 일게 됐다는 것이다. 반대로 〈영웅본색〉 등 아시아권은 물론 서구(西歐)에서까지 큰 인기를 얻은 비장미 넘치는 홍콩 누아르가 이 시기 주춤하다 못해 거의 사멸(死滅) 직전까지 이르렀던 것도 같은 원인이라 볼 수 있다. 당시 홍콩인 정서로는 그렇게 진지하고 암울한 현실 드라마는 좀처럼 보고 싶지 않았던 것이다.

사실 여기까지는 자국(自國)의 대중 정서와 요구에 부응하는 방향이라는 점에서 크게 문제 될 것은 없었다. 문제는 애초 홍콩영화 산업 자체가 홍콩 내수(內需) 시장만으로는 도저히 성립될 수 없는 구조였다는 데 있다. 이미 대만과 한국, 그리고 동남아시아 각지에 걸친 수출 시장을 염두에 두고 형성된 산업 규모였기에 홍콩 인구 700만명만을 위한 문화 정서 반영으로는 성립이 어려웠다. 그런데 다른 나라들은 반환을 앞둔 홍콩인 정서와는 판이하게 다를 수밖에 없어 대부분 ‘모리터우’ 영화에 부적응하고 있었다. 반면에 해외 시장만 바라보고 ‘1980년대처럼’ 영화를 만들자니 가장 충성도 높은 홍콩 시장 요구를 저버리는 모양새가 돼 역시 받아들이기 힘들었다. 진퇴양난(進退兩難)인 셈이었다.

결국 홍콩영화 산업은 자국 내 특이한 문화 정서 안으로 고립(孤立)되는 쪽을 택했다. ‘모리터우’는 계속됐고, 반환 직전에 이르자 홍콩영화는 가장 충성도 높았던 해외 시장 대만까지 잃는 상황에 직면하게 됐다. 그렇게 1997년 7월 1일이 닥치고, 홍콩 주권은 중국으로 이양됐다.

이처럼 상황을 깊이 파헤쳐볼수록 ‘홍콩영화의 몰락’이란 그저 상혼(商魂)에 찌든 영화산업이 “스타 배우들의 무분별한 겹치기 출연과 졸속 속편 및 아류작 양산”을 일삼다 보니 벌어진 일이라 단순화시킬 수는 없다는 점을 알게 된다. 상당히 많은 콘텐츠 내외적 요소가 존재했고, 그 모든 요소는 ‘홍콩 반환’이라는 원인점 하나로 귀속(歸屬)되고 있었다. 그런 점에서 보면 홍콩영화의 몰락도 홍콩 자체의 운명과 궤를 같이해 벌어진 피할 수 없는 운명일 뿐 어느 누구의 잘못이라고 보기 힘든 측면이 있었다.

중국에 종속된 홍콩영화

어찌됐든 그렇게 세월이 흘러 이제 2021년에 이르렀다. 서두의 〈신패왕화: 예스마담〉 사례로도 알 수 있듯, 이제 홍콩영화는 ‘잘나가던’ 1980년대의 추억이라도 팔아야 해외로 수출돼 간신히 극장 개봉이 되는 지경에 이르러 있다. 아니 사실 그 정도가 아니다. 지금은 홍콩영화의 정체성(正體性)이 실제적으로 거의 휘발된 상황에 가깝다. 상당 부분 ‘중국영화’라는 카테고리 안으로 온전히 흡수당한 형태다.

2003년 홍콩과 중국 간 CEPA(포괄적 경제동반자) 협정을 통해 홍콩영화는 중국 시장에서 수입쿼터제 제한을 받지 않고 개봉할 수 있게 됐다. 이후로도 홍콩영화의 중국 진출 관련으로 각종 우대정책이 계속 이어졌다. 아시아 시장을 모조리 잃고 빈사(瀕死) 상태에서 베풀어진 단비 같은 우대정책이기에 홍콩영화 산업은 일제히 중국을 향해 달려갔지만, 이는 홍콩영화의 정체성을 스스로 붕괴시키는 결과를 낳았다.

단적으로 영화 기획부터 배급까지 그 어느 지점에서든 중국 당국의 심사를 거치지 않고서는 진행할 수 없게 됐다. 자연스럽게 홍콩영화계는 철저히 중국 정부 입맛에 맞는 영화만 제작하게 됐다. 나아가 이제는 주윤발이나 유덕화 같은 홍콩 태생 배우조차 광둥어(廣東語)가 아닌 중국 보통화로 연기하고 있다.

이런 절대적 종속(從屬)에 직면한 홍콩의 독립영화인들은 이제 30여 년 전 〈미스터 코코넛〉과는 정반대 입장에서 중국과의 관계를 다루고 있다. 2015년 홍콩 ‘우산혁명’으로부터 1년 뒤 개봉된 독립영화 〈10년〉이 한 예다. 〈10년〉은 개봉 시점으로부터 10년 뒤인 2025년의 홍콩 사회를 다루는 옴니버스 SF영화다. 그런데 그 내용이 예사롭지 않다. 광둥어를 사용하는 홍콩 땅임에도 택시기사가 보통화 시험을 통과하지 못하면 주요 역에서 승객을 태우지 못하게 된 미래, 중국과의 경제 통합으로 홍콩에서 달걀농장이 모두 사라지고 마지막으로 생산된 홍콩산 달걀에 ‘현지(本地)’라는 푯말을 세워 팔려 하자 ‘현지’ 자체가 중국 정부가 금지한 검열단어라 쓰지 못하게 된 미래 등이 나열된다. 모두 사라지는 홍콩의 정체성과 중국으로의 일방적 흡수를 경계하는 내용이다.

〈10년〉은 50만 홍콩달러의 저예산으로 만들어져 홍콩 내에서만 600만 홍콩달러를 벌어들이는 성공을 거뒀다. 그리고 이듬해 제35회 홍콩 금상장 영화제에서 최우수 작품상까지 거머쥐었다. 이를 미리 예상한 중국 당국에서 사상 처음으로 금상장 영화제를 생중계하지 않는 조치를 내렸지만 말이다.

홍콩영화의 소멸

이런 ‘뒤늦은 반발’도 앞으로는 더 계속되지 못할 수 있다. ‘홍콩 국가보안법’이라 불리는 국가안전수호법이 홍콩 입법회를 거치지 않고 지난해 7월 1일 자로 시행됐기 때문이다. 미래는 점점 더 암담해진다.

생각해보면 애초 홍콩영화계는 서구(西歐) 수준의 ‘표현의 자유’가 보장되는 공간이라는 점 하나로 중국과 대만으로부터 영화 인력이 모여들어 성립된 산업이었다. 물론 서로 다른 배경을 가진 이들이 모여들다 보니 이질감(異質感)도 심했다. 영화만 해도 보통화 영화와 광둥어 영화가 서로 경쟁을 벌이곤 했지만, 결국 광둥어로 통합되며 ‘홍콩’이라는 제3의 문화 정체성을 확립하게 된 게 1970년대 초반이다. 거기서부터 홍콩영화의 신화(神話)가 쓰이기 시작한 것이다. 그런데 이제 그 모든 성공의 배경이자 홍콩영화의 정체성 그 자체였던 ‘표현의 자유’부터 사라져가는 상황이다.

홍콩(香港), 향기 나는 항구라는 뜻이다. 그러나 이제 홍콩은 그 특유의 향기를 잃어가고 있다. 이름 자체가 상징하던 정치·경제·사회·문화적 독보성은 사라지고, 그저 중국의 한 지명(地名)으로만 남게 될 처지다. 어쩌면 다음 세대는, 중국영화면 중국영화지 ‘홍콩영화’란 건 대체 무엇을 가리키는 것인지조차 모르게 될 수도 있겠다. 이쯤 되면 홍콩영화의 ‘몰락’이라는 표현도 적절치 않은 것일지 모른다. ‘소멸(消滅)’이 더 옳은 표현일 수 있다. 그렇게 1997년은, 아니 어쩌면 1989년은 홍콩영화 ‘소멸’의 시작이었던 셈이다. 정작 당시인 1989년 여름, 〈첩혈쌍웅〉을 보러 들어간 극장 안에서는 전혀 예상조차 하지 못한 일이었지만 말이다.⊙

이런 ‘홍콩영화의 몰락(沒落)’은 사실 전혀 낯선 주제가 아니다. 오히려 지난 20여 년간 이런저런 국내 미디어를 통해 너무 많이 다뤄져 지겨울 정도다. 특히 방송 미디어 측에서 상당히 열성적으로 다뤘고, 주로 2000년대 초반에 집중적인 보도가 이뤄졌다. 그리고 이들이 분석한 몰락의 원인은 일목요연(一目瞭然)했다. “스타 배우들의 무분별한 겹치기 출연과 졸속 속편 및 아류(亞流)작 양산 탓”이라는 것이었다.

그런데 당시 보도들을 다시 살펴보면, 딱 위와 같은 결론을 내기 위해 굳이 홍콩영화 몰락을 끌어왔다는 인상이 든다. 당시 한국영화계에 경각심을 불러일으키기 위한 일종의 반면교사(反面敎師) 역할로서 말이다. 2000년대 초반 한국영화계는 온통 조폭영화 천지였기 때문이다. 2001년 800만 관객을 동원한 〈친구〉로 시작해 〈신라의 달밤〉 〈조폭마누라〉 〈달마야 놀자〉 〈두사부일체〉 〈보스상륙작전〉 〈가문의 영광〉 등 한동안 한국영화계는 조폭영화에 온통 몰입돼 있었다. 이에 모든 미디어가 총동원돼 그런 상황을 비판했고, 특히 IMF 외환위기 여파 속 흉흉한 분위기에서 이 같은 유행이 인다는 데 우려를 표하는 입장이 많았다.

그래도 별 수 없었다. 당시 IMF 외환위기 여파에 직면한 건 한국영화 산업도 마찬가지였기 때문이다. 절체절명(絶體絶命) 상황에서 ‘먹히는’ 흥행코드를 찾아내 겨우 숨 돌릴 수 있게 된 영화산업에 대고 ‘사회 분위기 제고(提高)를 위해 조폭영화를 삼가라’는 식의 설교를 늘어놓을 수는 없는 일이었다. 그러다 보니 끌고 온 게 바로 ‘홍콩영화의 몰락’이었다. 잘나가던 홍콩영화도 결국 비슷비슷한 졸속 코미디 양산 탓에 패망하고 말았으니 한국영화도 그 전철(前轍)을 밟지 않으려면 스스로 조폭영화 유행에 제동을 걸어야 한다는 식의 논리를 내놓았다. 그리고 그때 온갖 미디어에서 쏟아진 이 같은 논리가 그로부터 20년 가까이 지난 지금까지도 상당 부분 통용(通用)되고 있는 실정이다.

홍콩영화 몰락의 진짜 원인

그런데 국내 미디어의 이런 논리와 달리 정작 당사자인 홍콩 언론 측에선 자신들의 영화산업 몰락에 대해 전혀 다른 원인들을 이미 제시하고 있었다. 홍콩주간지 《아주주간(亞洲週刊)》 1999년 5월23일자 기사가 한 예다. 저・ 졸속 속편과 아류작, 겹치기 출연 등의 얘기는 아예 나오지도 않는다. 그런 건 홍콩영화 전성기인 1970~80년대에도 빈번한 일이었기 때문이다.

기사는 대신 영화 개봉과 동시에 암시장(暗市場)에 풀리는 불법복제 CD 문제를 첫째로 꼽았다. 범죄조직 삼합회(三合會)가 그 배후에 있어 근절이 어렵다는 점도 함께 짚었다.

다른 홍콩 언론들도 대부분 마찬가지 입장이다. 이들 홍콩 언론이 공통적으로 지적하는 ‘홍콩영화의 몰락’ 주요 원인은 크게 세 가지로 나뉜다.

첫째, 1990년대 들어 홍콩영화 산업에 대한 투자가 얼어붙었다.

둘째, 역시 1990년대 들어 불법복제 CD 문제가 심각한 수준으로 불거졌다.

셋째, 성룡 등 스타 배우들과 오우삼 등 스타 감독들의 할리우드 진출 탓에 정작 홍콩영화계는 공동현상(空洞現像)을 겪어 관객을 끌어모으지 못했다.

어찌됐건 수십 년간 잘나가던 홍콩영화 산업이 갑자기 얄팍한 상혼(商魂)에 눈이 멀어 졸속 영화들만 양산해내며 자멸(自滅)의 길로 접어든 것은 아니라는 얘기다. 그리고 홍콩 언론들이 지적하는 위 세 가지 원인도 잘 살펴보면 사실 단 하나의 근원적 원인으로부터 차례로 빚어진 현상들이라 볼 수 있다. 바로 1997년 영국이 홍콩의 주권(主權)을 중국에 이양한 ‘홍콩 반환(返還)’이다.

‘홍콩은 영원히 지금 이대로’

|

| 1981년에 나온 〈캐논볼〉은 당시 홍콩에 만연해 있던 미래에 대한 낙관을 보여준다. |

그도 그럴 수밖에 없었다. 1979년 머레이 맥클레호스 홍콩 총독이 중국 베이징(北京)을 방문하기 전까지만 해도 ‘홍콩은 영원히 지금 이대로’이리라 믿은 홍콩인들이 생각보다 훨씬 많았기 때문이다. 1898년 영국이 신계(新界)지구를 마지막으로 홍콩 영역을 확장하면서 유명한 ‘99년 임차(賃借)’란 대목을 넣기는 했으나, 조약의 말미에 가면 또 ‘as good as forever’, 즉 ‘영원한 것이나 마찬가지’라는 대목이 들어가 있었기 때문이다. 소위 ‘하기에 따라’ 영원히 지금 이대로 홍콩이 유지될 수도 있으리라는 기대가 보편적이었다.

홍콩영화가 세계적으로 꽃 피웠던 1980년대도 사실 상황은 크게 다르지 않았다. 어찌됐든 마거릿 대처 영국 총리는 덩샤오핑(鄧小平)과 협상을 지속해오고 있었고, 1984년에 이르자 1997년 이후로도 최소 50년간은 일국양제(一國兩制)를 통해 홍콩의 현상유지(現狀維持)를 보장하겠다는 내용을 담은 홍콩 반환 협정이 체결됐기 때문이다.

이 같은 안정감을 바탕으로 홍콩문화계는 1980년대 내내 영화를 중심으로 음악, TV드라마 등 다양한 문화 분야에서 아시아를 제패(制覇)하고 미국 대륙으로까지 그 영역을 확장하기에 이른다. 예컨대 1981년 버트 레이놀즈, 로저 무어, 딘 마틴 등 할리우드 슈퍼스타들이 총출동해 대히트한 영화 〈캐논볼〉이 바로 홍콩 굴지 영화사 골든 하베스트사(社) 작품이었다. 자신들이 보유한 스타 성룡까지 함께 출연시켜 가며 홍콩영화 글로벌화에 시동을 걸었다.

‘合家歡’

|

| 중국과 홍콩의 화합을 강조한 영화 〈합가환〉. |

중국 하이난(海南)섬에서 코코넛 농사를 지으며 사는 주인공은 어느 날 홍콩에 살고 있는 누이동생의 초청으로 난생처음 홍콩에 오게 된다. 그러나 세련된 홍콩 문화에 적응하지 못하고 늘 사고만 쳐 홍콩의 가족들을 민망하게 만든다. 그러면서도 동시에 의협심(義俠心)은 강해 이미 개인주의화된 홍콩인들 습성으로는 납득하기 힘든 의리파 행각을 벌이기도 한다. 이어지는 갖가지 소동 끝에 결국 주인공은 홍콩의 가족들과 정(情)을 나누며 서로를 이해하게 되고, 그렇게 ‘가족이 모인 기쁨’을 함께 누리게 된다는 내용이다.

〈미스터 코코넛〉의 주제는 상당히 간명하다. 어차피 중국인과 홍콩인은 같은 피를 나눈 동포이니 서로 만나 같이 살아야 하는 것이 당연하고, 또 중국인들은 우리 홍콩인들처럼 세련되지 못했어도 순박하고 의리는 강할 것 같으니 너무 도외시하지 말고 보듬어 안아 함께 잘 지내보자는, 참으로 순진한 낙관론이다.

이런 주제를 담은 〈미스터 코코넛〉은 음력 설 영화 하세편(賀歲片)으로 1월 21일 홍콩에서 개봉해 3100만 홍콩달러를 벌어들이는 대히트를 기록했다. 〈정전자〉와 〈성룡의 미라클〉에 이어 1989년 연간 통산 흥행 3위 기록이었다. 같은 해 한국에서 크게 히트한 〈지존무상〉이나 〈첩혈쌍웅〉 등보다 홍콩 한정으로는 훨씬 인기 있었다. 〈미스터 코코넛〉의 낙관적인 ‘1997년 이후’ 비전에 홍콩인들은 크게 반기며 공감했다는 얘기다.

그러나 이런 낙관론은 오래가지 않았다. 낙관론의 수혜를 입은 영화도 엄밀히 〈미스터 코코넛〉이 마지막이었다. 같은 해 1989년 6월 4일, 홍콩에서는 ‘64사건’으로, 한국에서는 ‘6·4항쟁’으로 불리기도 하는 천안문(天安門) 사태가 중국 베이징에서 벌어진 탓이다. 〈미스터 코코넛〉 개봉으로부터 불과 5개월도 채 지나지 않은 시점이다.

천안문 사태가 홍콩인들에게 일으킨 심리적 공황(恐慌)은 실로 어마어마한 것이었다. 말 그대로 천안문 광장 앞에서 민주화를 부르짖으며 시위하던 중국 국민들을 중국 공산당이 총칼은 물론 장갑차까지 동원해 깔아 죽인 사건이다. 최소 500명 이상이 사망한 것으로 알려졌다.

그러니 지금껏 안일한 낙관론 속에서 살아가던 홍콩인들도 충격과 공포에 사로잡힐 수밖에 없었다. 중국은 원칙도 없고 수틀리면 무슨 짓이라도 벌일 수 있는 나라, 세계의 이목에도 아랑곳없이 무지막지한 일들을 자행할 수 있는 나라라는 점을 새삼 깨닫게 됐기 때문이다. 최소 50년간은 일국양제를 유지해주겠다는 협정도 언제 휴지 조각처럼 폐기처분(廢棄處分)될지 알 수 없는 일이 됐다. 정치·경제·사회·문화적으로 일대 공황(恐慌)이 들이닥칠 만했다. 그리고 그 공황 상태로부터 비롯된 홍콩영화계의 산업적 변화도 짧은 기간 안에 다양한 지점에서 일어나게 된다.

천안문 사태 이후 홍콩경제계 어디서건 벌어진 일이기도 하지만, 홍콩영화 산업 역시 급속한 투자 위축으로 소위 ‘돈줄이 말라버리는’ 현상을 겪게 됐다. 미래가 심각하게 불투명해진 홍콩영화 산업에 투자할 의욕이 일순간에 휘발(揮發)돼버린 탓이다. 애초 홍콩영화계 자본의 절반 이상은 대만 자본이기에 더욱 그랬다. 순식간에 일어난 투자의 휘발은 1980년대에 〈영웅본색〉 〈감옥풍운〉 〈최가박당〉 등 수많은 히트작을 남긴 시네마 시티 영화사가 1991년 급작스레 도산(倒産)하는 직접적 원인이 됐다.

영화 상영, 불법복제 모두 삼합회가 장악

|

| 오우삼 감독. 사진=조선DB |

“비슷비슷한 졸속 속편 및 아류작”이 그래서 이 시기에 한층 빈번해졌다. 장기적 비전 같은 것은 애초 없었고, 그저 빠른 자본회수만 목표로 삼을 뿐 영화 시장이 어떻게 망가지든 별 상관하지 않았던 것이다. 무엇보다 범죄조직조차 1997년 이후 중국 공산당이 홍콩 범죄조직들에 어떤 조치를 가할지 몰라 그 전까지 초단기적으로 ‘치고 빠질’ 생각만 하고 있었다고 보는 게 설득력 있다.

여기서 서두에 언급한 세 가지 ‘홍콩영화의 몰락’ 원인 중 두 번째, 불법복제 CD 문제가 불거진다. 좀처럼 이해가 안 될 수 있지만, 당시 홍콩에서 영화 제작을 컨트롤해 극장에 거는 측과 해당 영화의 불법복제 CD를 만들어 파는 측은 모두 삼합회 등 범죄조직이었다. 애초 삼합회 자체가 1990년대 들어 컴퓨터 소프트웨어, 음악과 영화 CD/DVD 등 지적재산의 불법 복제와 판매로 중심사업을 이동시킨 상태였다.

필자도 이 시기에 홍콩을 방문해 상황을 목격한 적이 있다. 반환 1년 전인 1996년 홍콩을 찾아 그곳 잡지사에서 일하는 직원의 안내로 도심가 이곳저곳을 둘러보다, 어느 영화관 바로 앞에서 해당 영화관에서 상영 중인 영화의 불법복제 CD를 파는 행상을 목격했다. ‘이게 어떻게 가능한 일인지, 단속 같은 건 존재하지 않는지’ 물으니 “어차피 저 영화 돈 댄 측과 불법복제 CD를 만들어 파는 측은 같은 사람들이고, 영화관과 부율(賦率)을 나눠 수익을 얻는 것보다 직접 불법복제 CD를 만들어 파는 게 더 이익이 많이 남기에 극장에는 사실상 홍보용으로 걸어두는 것에 가깝다”는 답을 들었다.

이후 이런저런 홍콩 언론 기사에서도 비슷한 설명들을 확인할 수 있었다. 도저히 합리적인 판단이 아니었지만 어찌됐든 당시만큼은 극단적 혼란 속에서 그런 비합리적인 일들이 여기저기서 벌어지고 있었다. 당시 홍콩영화 시장 질서가 어느 정도로 왜곡(歪曲)·훼손(毁損)돼 있었는지 확인해볼 수 있는 대목이다.

홍콩 배우들의 ‘할리우드 진출’ 내막

|

| 한국에서도 대성공을 거둔 홍콩 누아르의 대표작 〈첩혈쌍웅〉. |

〈영웅본색〉 〈첩혈쌍웅〉의 오우삼 감독이 할리우드 진출의 물꼬를 텄다. 오우삼은 1993년 할리우드 배우 장 클로드 반담 주연 〈하드 타겟〉 감독을 맡은 뒤 그대로 할리우드에 머물렀다. 이어 〈감옥풍운〉의 임영동, 〈중안조〉의 황지강, 〈백발마녀전〉의 우인태, 〈홍번구〉의 당계례 감독 등이 일제히 할리우드로 진출해 홍콩을 떠났다. 스타 배우들도 마찬가지였다. 성룡, 주윤발, 이연걸, 양자경, 홍금보 등 스타들이 계속해서 홍콩영화계를 뒤로하고 할리우드 진출에 나섰다. 주윤발 등 몇몇은 사실상 홍콩으로 돌아올 생각이 없어 보이기도 했다.

그렇게 관객을 끌어모을 스타도 없고 콘텐츠를 제대로 만들어줄 감독 등 제작인력도 죄다 빠져나가 버리니 관객들의 외면도 당연해졌다. 실제로 콘텐츠 질(質)이 한없이 떨어졌다. 이런 식이니 홍콩영화계는 그저 소재 자체로만 관객을 모으는 소재주의(素材主義)에 함몰돼버렸고, 그중에서도 가장 안전한 소재는 역시 ‘이전(以前) 성공사례’가 됐다. 비슷비슷한 아류작, 졸속 속편들이 줄기차게 이어졌다. 이것이 바로 1989년 천안문 사건, 더 크게는 1997년 홍콩 반환이라는 상황이 홍콩영화계에 일으킨 연쇄작용의 실체다.

|

| 주성치의 난장판 코미디 〈도성〉. 천안문 사태 이후의 홍콩의 혼란을 보여준다. |

예컨대 1989년까지만 해도 홍콩영화는 여전히 한국에서 잘나갔다. 도박영화 〈지존무상〉이 예상 밖의 대성공을 거뒀고, 기존 홍콩 누아르 형식에 충실한 〈첩혈쌍웅〉도 그랬다.

해가 넘어간 1990년대부터 이상기류(異常氣流)가 돌기 시작했다. 갑자기 주성치라는 알 수 없는 코미디 배우가 출연한 〈도성〉이 홍콩에서 흥행기록을 경신했다며 개봉하는데, 한국 정서로는 좀처럼 공감하기 어려운 난장판 코미디였다.

이런 경향은 시간이 지날수록 점점 심해졌다. 주성치의 영화들은 여전히 한국 관객들 입맛에 맞지 않았지만, 곧 그가 출연하지 않은 영화까지도 점점 그와 닮아가기 시작했다. 그나마 〈황비홍〉 〈첩혈가두〉 〈동방불패〉 등이 기존 홍콩영화 명맥을 잇던 1992년이 지나가자 더욱 그렇게 됐다.

흔히 ‘주성치 영화’로 대변되는 이런 풍조를 홍콩에서는 ‘모리터우(無厘頭)’라 칭한다. ‘머리와 꼬리를 구분하지 못한다’는 의미의 ‘모리터우카오(無厘頭尻)’에서 나온 말이다. 대략 ‘배우나 MC 등 실연자(實演者)의 언행(言行)에 명확한 목적이 없고 이치에 맞지 않아 이해하기 힘든’ 코미디 풍조, 그러니까 극단적인 부조리(不條理) 코미디 풍조 정도로 풀이된다. 그리고 이 같은 풍조는 당시 아시아권을 통틀어 유독 홍콩에서만 툭 불거지듯 거세게 일어났다.

진퇴양난

《전영쌍주간(電影周刊)》 등 홍콩영화 잡지들은 물론 이런저런 연구 자료들도 ‘모리터우’ 풍조에 대해 정확히 1989년 천안문 사태 이후 홍콩인들 대중 정서를 반영한 것이라 지적한다. 쉽게 말해 홍콩 반환에 대한 공포와 불안이 너무 극심해지다 보니 현실을 온전히 잊고 도피하려는 목적으로 아예 혼(魂)을 빼놓는 미치광이 개그, 난장판 코미디 열풍이 일게 됐다는 것이다. 반대로 〈영웅본색〉 등 아시아권은 물론 서구(西歐)에서까지 큰 인기를 얻은 비장미 넘치는 홍콩 누아르가 이 시기 주춤하다 못해 거의 사멸(死滅) 직전까지 이르렀던 것도 같은 원인이라 볼 수 있다. 당시 홍콩인 정서로는 그렇게 진지하고 암울한 현실 드라마는 좀처럼 보고 싶지 않았던 것이다.

사실 여기까지는 자국(自國)의 대중 정서와 요구에 부응하는 방향이라는 점에서 크게 문제 될 것은 없었다. 문제는 애초 홍콩영화 산업 자체가 홍콩 내수(內需) 시장만으로는 도저히 성립될 수 없는 구조였다는 데 있다. 이미 대만과 한국, 그리고 동남아시아 각지에 걸친 수출 시장을 염두에 두고 형성된 산업 규모였기에 홍콩 인구 700만명만을 위한 문화 정서 반영으로는 성립이 어려웠다. 그런데 다른 나라들은 반환을 앞둔 홍콩인 정서와는 판이하게 다를 수밖에 없어 대부분 ‘모리터우’ 영화에 부적응하고 있었다. 반면에 해외 시장만 바라보고 ‘1980년대처럼’ 영화를 만들자니 가장 충성도 높은 홍콩 시장 요구를 저버리는 모양새가 돼 역시 받아들이기 힘들었다. 진퇴양난(進退兩難)인 셈이었다.

결국 홍콩영화 산업은 자국 내 특이한 문화 정서 안으로 고립(孤立)되는 쪽을 택했다. ‘모리터우’는 계속됐고, 반환 직전에 이르자 홍콩영화는 가장 충성도 높았던 해외 시장 대만까지 잃는 상황에 직면하게 됐다. 그렇게 1997년 7월 1일이 닥치고, 홍콩 주권은 중국으로 이양됐다.

이처럼 상황을 깊이 파헤쳐볼수록 ‘홍콩영화의 몰락’이란 그저 상혼(商魂)에 찌든 영화산업이 “스타 배우들의 무분별한 겹치기 출연과 졸속 속편 및 아류작 양산”을 일삼다 보니 벌어진 일이라 단순화시킬 수는 없다는 점을 알게 된다. 상당히 많은 콘텐츠 내외적 요소가 존재했고, 그 모든 요소는 ‘홍콩 반환’이라는 원인점 하나로 귀속(歸屬)되고 있었다. 그런 점에서 보면 홍콩영화의 몰락도 홍콩 자체의 운명과 궤를 같이해 벌어진 피할 수 없는 운명일 뿐 어느 누구의 잘못이라고 보기 힘든 측면이 있었다.

중국에 종속된 홍콩영화

|

| 독립영화 〈10년〉은 택시기사가 광둥어를 쓰면 택시영업이 제한되는 암울한 홍콩의 미래를 그리고 있다. 사진=유튜브 캡처 |

2003년 홍콩과 중국 간 CEPA(포괄적 경제동반자) 협정을 통해 홍콩영화는 중국 시장에서 수입쿼터제 제한을 받지 않고 개봉할 수 있게 됐다. 이후로도 홍콩영화의 중국 진출 관련으로 각종 우대정책이 계속 이어졌다. 아시아 시장을 모조리 잃고 빈사(瀕死) 상태에서 베풀어진 단비 같은 우대정책이기에 홍콩영화 산업은 일제히 중국을 향해 달려갔지만, 이는 홍콩영화의 정체성을 스스로 붕괴시키는 결과를 낳았다.

단적으로 영화 기획부터 배급까지 그 어느 지점에서든 중국 당국의 심사를 거치지 않고서는 진행할 수 없게 됐다. 자연스럽게 홍콩영화계는 철저히 중국 정부 입맛에 맞는 영화만 제작하게 됐다. 나아가 이제는 주윤발이나 유덕화 같은 홍콩 태생 배우조차 광둥어(廣東語)가 아닌 중국 보통화로 연기하고 있다.

이런 절대적 종속(從屬)에 직면한 홍콩의 독립영화인들은 이제 30여 년 전 〈미스터 코코넛〉과는 정반대 입장에서 중국과의 관계를 다루고 있다. 2015년 홍콩 ‘우산혁명’으로부터 1년 뒤 개봉된 독립영화 〈10년〉이 한 예다. 〈10년〉은 개봉 시점으로부터 10년 뒤인 2025년의 홍콩 사회를 다루는 옴니버스 SF영화다. 그런데 그 내용이 예사롭지 않다. 광둥어를 사용하는 홍콩 땅임에도 택시기사가 보통화 시험을 통과하지 못하면 주요 역에서 승객을 태우지 못하게 된 미래, 중국과의 경제 통합으로 홍콩에서 달걀농장이 모두 사라지고 마지막으로 생산된 홍콩산 달걀에 ‘현지(本地)’라는 푯말을 세워 팔려 하자 ‘현지’ 자체가 중국 정부가 금지한 검열단어라 쓰지 못하게 된 미래 등이 나열된다. 모두 사라지는 홍콩의 정체성과 중국으로의 일방적 흡수를 경계하는 내용이다.

〈10년〉은 50만 홍콩달러의 저예산으로 만들어져 홍콩 내에서만 600만 홍콩달러를 벌어들이는 성공을 거뒀다. 그리고 이듬해 제35회 홍콩 금상장 영화제에서 최우수 작품상까지 거머쥐었다. 이를 미리 예상한 중국 당국에서 사상 처음으로 금상장 영화제를 생중계하지 않는 조치를 내렸지만 말이다.

홍콩영화의 소멸

이런 ‘뒤늦은 반발’도 앞으로는 더 계속되지 못할 수 있다. ‘홍콩 국가보안법’이라 불리는 국가안전수호법이 홍콩 입법회를 거치지 않고 지난해 7월 1일 자로 시행됐기 때문이다. 미래는 점점 더 암담해진다.

생각해보면 애초 홍콩영화계는 서구(西歐) 수준의 ‘표현의 자유’가 보장되는 공간이라는 점 하나로 중국과 대만으로부터 영화 인력이 모여들어 성립된 산업이었다. 물론 서로 다른 배경을 가진 이들이 모여들다 보니 이질감(異質感)도 심했다. 영화만 해도 보통화 영화와 광둥어 영화가 서로 경쟁을 벌이곤 했지만, 결국 광둥어로 통합되며 ‘홍콩’이라는 제3의 문화 정체성을 확립하게 된 게 1970년대 초반이다. 거기서부터 홍콩영화의 신화(神話)가 쓰이기 시작한 것이다. 그런데 이제 그 모든 성공의 배경이자 홍콩영화의 정체성 그 자체였던 ‘표현의 자유’부터 사라져가는 상황이다.

홍콩(香港), 향기 나는 항구라는 뜻이다. 그러나 이제 홍콩은 그 특유의 향기를 잃어가고 있다. 이름 자체가 상징하던 정치·경제·사회·문화적 독보성은 사라지고, 그저 중국의 한 지명(地名)으로만 남게 될 처지다. 어쩌면 다음 세대는, 중국영화면 중국영화지 ‘홍콩영화’란 건 대체 무엇을 가리키는 것인지조차 모르게 될 수도 있겠다. 이쯤 되면 홍콩영화의 ‘몰락’이라는 표현도 적절치 않은 것일지 모른다. ‘소멸(消滅)’이 더 옳은 표현일 수 있다. 그렇게 1997년은, 아니 어쩌면 1989년은 홍콩영화 ‘소멸’의 시작이었던 셈이다. 정작 당시인 1989년 여름, 〈첩혈쌍웅〉을 보러 들어간 극장 안에서는 전혀 예상조차 하지 못한 일이었지만 말이다.⊙