⊙ 《조선일보》에 난 결혼 기사, ‘김동인군은 김경애양과 평양에서 결혼식을 거행하고…’

⊙ ‘가난에 쪼들린 문사들에게 점심 한 그릇 값이라도 내어주기 위하여 늘 다투었다’(김동인)

⊙ 안석주는 신문기자이자 삽화가, 연극배우, 영화감독, 시나리오 작가, 시인, 소설가…

⊙ ‘덮어놓고 조선영화가 상영되면 영화관이 대만원인 것은 웬 까닭일까’(안석주)

⊙ ‘가난에 쪼들린 문사들에게 점심 한 그릇 값이라도 내어주기 위하여 늘 다투었다’(김동인)

⊙ 안석주는 신문기자이자 삽화가, 연극배우, 영화감독, 시나리오 작가, 시인, 소설가…

⊙ ‘덮어놓고 조선영화가 상영되면 영화관이 대만원인 것은 웬 까닭일까’(안석주)

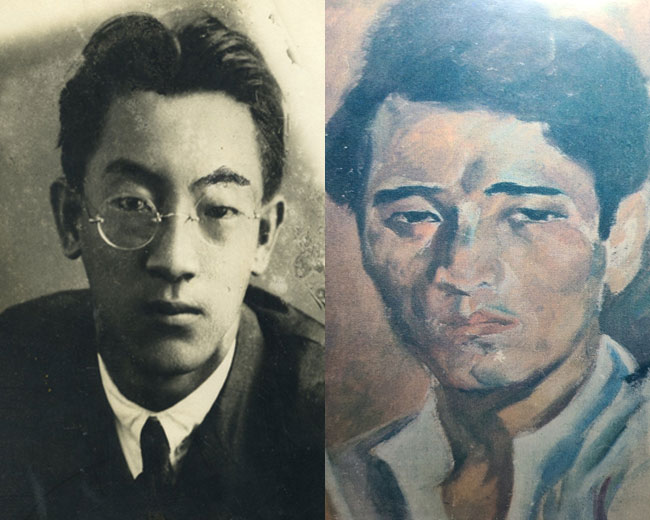

김동인(金東仁·1900~1951)이 한국 소설의 근원에 가장 가까운 인물이라면, 안석주(安碩柱·1901~1950)는 근대 예술의 전방위적 인물이다.

두 사람은 《조선일보》에서 시기는 다르나 나란히 학예부장으로 근무한 이력이 있고, 일제 치하 문화예술을 밝혔던 인물로 기억한다. 김동인은 “조선 문단의 독립불기(獨立不羈·아무것에 매이지 않음)”, 안석주는 “조선 예술의 팔방미인”이었다.

김동인은 1900년 10월 2일 평안남도 평양 진덕동에서 태어났다. 정확히는 평양 하수구리(下水口里) 6번지다. 어머니는 후실 부인으로 들어온 옥(玉)씨다. 아버지 김대윤(金大潤)의 전실(前室) 부인은 장남 김동원(金東元·1884~?)을 낳다가 사망했다. 김동원은 제헌국회 부의장이었으나 6·25 때 춘원(春園) 이광수(李光洙·1892~?)와 함께 납북되었다.

김동인은 아버지가 장로였기에 유아세례를 받았고 학교도 미션스쿨인 평양 숭실소학교를 다녔다. 체구가 작고 말재주가 뛰어나 아버지는 변호사가 되기를 기대했다고 전한다. 1912년 숭실중학교에 입학했으나 중퇴했는데, 그 이유는 성경 시험 때문이었다. 책을 펴놓고 시험을 보다가 꾸지람을 듣고서 화가 나 그냥 집으로 와버렸다. 그 일로 김동인은 학교를 그만두고 도일(渡日), 도쿄학원(東京學院)에 입학했다. 이 학교가 이듬해(1915년) 문을 닫는 바람에 메이지(明治)학원에 다시 입학했는데 그곳에는 숭실소학교 동창인 주요한(朱耀翰·1900~1979)이 있었다. 문학을 좋아하던 친구(주요한)의 영향으로 법조인의 꿈 대신 문학의 길을 걷게 된다. 3학년 때인 1916년 학년 회람 잡지에 일본 글로 쓴 단편소설 〈병상(病床)〉을 발표하기도 했고, 독서에 빠져들었으며, 러시아의 대문호 톨스토이에 심취했다.

《창조》 동인과 日 유학 시절

김동인이 메이지학원을 졸업(1917년)할 무렵, 아버지가 병환으로 사망했다는 소식을 듣고 귀국하여 막대한 유산을 물려받는다. 이듬해 4월 동갑인 김혜인(金惠仁)과 결혼한다. 다시 도쿄로 돌아가 가와바타화숙(川端畵塾)에 들어가 미학(美學)에 심취할 무렵, 주요한의 제안으로 동인(同人)을 결성한다.

동인은 늘봄 전영택(田榮澤·1894~ 1968·일본 청산학원 신학부), 백악(白岳) 김환(金煥·일본 동양미술학교), 극웅(極熊) 최승만(崔承萬·동경유학생 청년부 문예부장) 등 5인이었다. 창간호 《창조(創造)》가 1919년 2월 8일 발행되었는데 김동인은 여기에 단편 〈악한 자의 슬픔〉을 싣는다.

《창조》는 9호까지 낸 뒤 자금을 감당키 어려워 손을 뗀다. 앞서 김동인은 〈마음이 여튼자여〉(3~6호), 〈목숨〉(8호), 〈배따라기〉(9호) 등을 실었다.

이후 안서(岸曙) 김억(金億) 등과 함께 새로운 동인지 《영대(靈臺)》를 간행하였다.

《영대》 동인으로는 김동인을 비롯해 김관호(金觀鎬·1890~1959), 김소월(金素月·1902~1934), 김억, 전영택, 이광수, 오천석(吳天錫·1901~1987) 등이 참여했다. 사실상 《창조》 후신에 가까웠다.

파산과 아내의 출분(出奔·가출) 등으로 생활에 곤란을 겪자 순수문학에 대한 결벽증으로 거부해온 신문소설을 쓰기 시작했다.

《동아일보》에 소설 〈젊은 그들〉을 연재(1929년 9월 2일~1931년 11월 10일)했다. 춘원의 신문소설을 연재한 《동아일보》를 향해 “《동아일보》는 문예를 모른다”고 비난하던 그가 《동아일보》 편집국장으로 있던 춘원의 수락으로 〈젊은 그들〉을 연재한 것은 아이러니다.

이때부터 생의 의욕을 찾아 평양 숭의고녀를 갓 나온 김경애(金瓊愛·당시 20세)와 약혼하였다. 문우인 전영택이 자신의 제자 김경애를 소개한 것으로 알려져 있다. 약혼 8개월 만인 1930년 4월 18일 평양에서 결혼했는데, 그의 결혼 소식이 《조선일보》에 게재되었다. 얼마 후 서울 서대문구 행촌동 210-96번지로 이사했고, 그해 《조선일보》에 소설 〈무능자의 아내〉를 모두 6차례(1930년 7월 30일~8월 8일) 연재했다.

그러고 나서 3년 뒤 《조선일보》 학예부장으로 입사했다. 그때가 1933년 4월이었다. 직장생활을 한 것은 일생을 통틀어 처음이자 마지막이었다고 한다. 재직 기간은 불과 40일이었다.

동인이 쓴 1949년 3월 잡지 《신천지》에 발표한 ‘《조선일보》 시대’에 이런 문장이 나온다.

〈…이 40일간의 봉급생활로서 과부의 서방질이나 일반으로 나 스스로도 창피하게 생각하는 바이다. 그러나 그동안에도 한두 가지의 유쾌한 일은 있었으니 하나는 (중략) 민촌 이기영의 발견이었다. 그때의 민촌은 소위 살인 방화소설 문사로 중앙 문단에서는 제외되어 있는 사람이었다. (중략)

《조선일보》는 당시 복간 초라, 원고료 예산도 확정되지 않아서 지금 생각하면 얼굴 붉힐 정도의 돈을 지불하고 원고를 산 일이 있지만, 이렇듯 단 몇 푼이라도 지불해서, 가난에 쪼들리는 문사들에게 점심 한 그릇 값이라도 내어주기 위하여 나는 늘 경리 측과 다투었다.…〉

40일간의 《조선일보》 시절

김동인이 재직할 당시 《조선일보》 편집국장은 누굴까.

바로 일본에서 동문수학한 주요한이었다. 그는 학예부장으로 있으면서 하루 두 편의 신문소설을 썼다. 한 편은 ‘김동인’이란 이름으로 단편소설 〈적막한 저녁〉을, 다른 한 편은 ‘금동(琴童)’이란 필명으로 장편 역사소설 〈운현궁의 봄〉을 실었다.(재직할 동안 〈운현궁의 봄〉을 9회밖에 싣지 못했다.)

그러나 신문사 생활이 마뜩잖았던지 결국 그만둔다. 그 무렵 《조선일보》 사장 조만식(曺晩植·1882~?)이 동인의 집에 찾아와 파격적인 원고료 600원을 건넸다. 그것도 일시불로. 1930년대 물가를 찾아보니, 기와집 한 채 가격이 1000원이다. 또 80kg 쌀 약 5가마니 가격이 111원이다. 600원은 쌀 30가마니에 약간 못 미치는 거금으로 추정된다.

《조선일보》는 1933년 6월28일자부터 장편 〈운현궁의 봄〉을 다시 연재하기 시작해 1934년 2월 5일까지 이어졌다.

1930년대 중후반이 되자, 김동인은 극도의 신경증으로 마약에까지 손을 댔고, 총독부 관리가 있는 것을 모른 채 한 말이 천황 모독죄에 걸려 반년간 옥살이도 했으며, ‘황군위문작가단’에 들어가 훗날 친일 논란을 야기했다. 이와 관련, 김동인의 차남 광명씨는 이렇게 말했다.

“아버지가 황군위문단에 들어 만주에 가고 일제의 조선문인보국회에 가담했다는 기록이 있지만 징용을 면하려는 목적이었다. 황국위문단에 다녀온 보고서를 쓰라는 독촉을 받고도 ‘문자 상실증’에 걸렸다거나 ‘기억나는 것도 없고, 혼절했다’는 식으로 피했다. 일제 말엽 아버지가 정신착란 증세를 보였다는 설도 결국 친일을 피하려는 칭병(稱病)이었다.”

해방 후 김동인은 김구(金九·1876~ 1949)의 일대기와 독립운동사를 쓰려 했으나 뜻을 이루지 못했고, 좌익을 규탄하는 필봉을 휘두르기도 했다. 1948년 친형(김동원)이 제헌 국회의원(용산구)에 당선돼 국회부의장이 되고 그 자신도 건강이 회복되고 생활도 안정되었다. 그러나 뇌경색으로 쓰러지고 말았다. 6·25 당시 피란 갈 수 없는 몸이었고 이듬해 1월 5일 인민군 치하에서 눈을 감았다.

무소불능의 才人, 안석주

《조선일보》 학예부장을 지낸 석영(夕影) 안석주(安碩柱·1901~1950)는 “못하는 게 없는 사람”이었다. 신문기자이자 삽화가(당시 신문 삽화는 일본에서 유행하던 만문만화[漫文漫畵]로, 시사나 풍자적 소재를 바탕으로 한 만화를 일컫는다), 연극배우, 영화감독, 시나리오 작가, 시인, 소설가이자 화가였다.

근대 예술을 종횡무진 달리며 화려하게 꽃을 피웠으며 예술적인 성취를 이루었다. 소설가이자 《매일신보》 학예부장, 고려대 교수를 지냈던 조용만(趙容萬·1909~1995)은 “글 잘 쓰고 그림 잘 그리고 노래 잘 부르는 무소불능의 재인(才人)”이라 석영을 명명했다.

이뿐만이 아니다. 후손의 이야기를 들어보면 비록 전문적으로 배우지 않았지만 피아노, 바이올린, 성악을 어느 정도 즐길 수 있는 경지에 있었고 노래를 잘 불렀다. 그런 천부적 재능 덕분인지, 석영의 장남은 〈우리의 소원은 통일〉을 작곡한 안병원(安丙元·작고), 차녀는 피아니스트 안희숙(安熙淑) 연세대 명예교수, 삼녀는 ‘안희복 오페라단’을 만든 안희복(安熙福) 한세대 명예교수 등이다.

안희숙 교수는 “언젠가 이화여대에서 피아노를 가르치셨던 신재덕 선생님의 피아노를 우리 집에 빌려온 일이 있었다. 귀가하신 아버지가 피아노를 기가 막히게 치셔서 깜짝 놀랐던 기억이 난다”고 말했다.

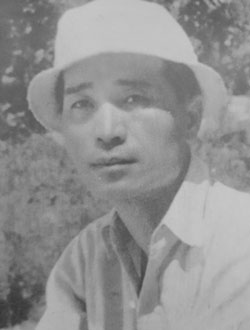

서울 태생인 안석주는 교동보통학교(1916년 졸업)와 휘문고보(1920년 졸업)를 나온 후 미술 공부를 하려고 도쿄의 양화연구소에 들어가지만, 어찌 된 영문인지 아내를 못 잊어 귀국하고 말았다. 1921년 아내 김흥봉(金興奉)과 결혼해 4남 6녀를 낳았는데, 석영은 생을 마칠 때까지 아내와 ‘연애의 경지’를 지킨 사람으로 알려졌다.

《조선일보》 기자들이 쓴 《조선일보 사람들》(2004)에 따르면 안석주는 배우로 먼저 이름을 날렸다. 22세 때인 1923년 최초의 신극단체인 토월회의 연극 〈부활〉에서 남자 주인공 ‘네플류도프 공작’ 역을 맡아 일약 스타덤에 올랐다. ‘카추샤’ 역을 맡은 여배우 이월화(李月華)와 함께 부른 ‘카추샤 애처롭다 이별하기 서러워’라는 노래는 장안의 유행곡이었다고 한다.

안석주는 한국 최초의 근대 미술단체인 ‘서화협회’에서 만화를 배우고 모교인 휘문고보에서 도화 강사(미술 교사)로 일했다. 1922년 《동아일보》에 연재된 나도향의 소설 〈환희〉에 삽화를 그리며 신문에 데뷔했다.

1927년 《조선일보》에 입사한 후 시를 쓰기도 하고 〈청충홍충(靑蟲紅蟲)〉(1929), 〈성군(星群)〉(1932), 〈춘풍〉 (1935), 〈월파선생〉(1936) 등 연재소설을 썼다. 또 신문 삽화를 그리면서 진가를 발휘했다. 특히 홍명희(洪命熹·1888~?)의 대하소설 〈임꺽정〉의 삽화를 그리면서 큰 주목을 받았다. 당시 사회부 기자 김을한은 “석영이 옛날 풍속을 그리는 삽화는 처음이건만 어찌나 삽화를 잘 그렸던지 벽초(홍명희)의 소설도 걸작이지만 석영의 삽화 때문에 더욱 빛이 난다고들 하였다”고 회고한 일이 있다.

작가이자 화가로서 다양한 활동을 벌였던 석영이 영화와 본격적으로 인연을 맺은 것은 소설 〈상록수〉의 심훈(沈熏·1901~1936)이 감독한 영화 〈먼동이 틀 때〉(1927)의 미술감독을 맡으면서다. 또 신문 연재소설 〈춘풍〉을 영화로 만들어 흥행에 성공했다고 전한다. 석영은 자신의 재능을 간파, 이후 직접 시나리오를 쓰고 영화를 제작했다. 안종화(安鍾和·1902~1966) 감독의 영화 〈노래하는 시절〉(1930), 이규환(李圭煥·1904~1982) 감독의 〈바다는 말하라〉(1935) 역시 석영의 소설을 영화화한 작품이다. 소설이 영화로 제작되었을 때는 민족주의적 색채가 다분해 작품마다 검열에 걸렸다고 한다.

좌우로 갈린 영화계 재건에 힘써

1935년경에는 영화 〈심청전〉을 통해 감독으로 데뷔, 직접 메가폰을 잡았다. 흥미로운 점은 당대 영화가 신파조이거나 민족주의가 바탕에 깔린 〈아리랑〉(나운규 감독)의 자연주의적인 작품이 다수였지만 그의 작품은 달랐다.

석영의 처제이기도 한 이화여대 문리대학장을 지낸 김갑순(金甲順·1914~ 2005)은 산문 〈다재다능한 안석주 선생〉이란 글에서 ‘석영은 화면을 중요시하고 화면 하나하나가 화폭이요 시(詩)가 돼야 한다고 주장했고, 자기가 직접 그런 영화를 만들어보겠다고 자작(自作) 감독을 했다’고 썼다. 〈심청전〉은 흥행에 성공해 당시 하와이까지 수출되었다고 전한다.

안석주는 영화에 전념하기 위해 신문사를 떠났다. 이후 영화 소설 〈수우(愁雨)〉를 《조선일보》가 발행한 월간지 《조광(朝光)》(1936년 6월호~12월호)에 연재했고, 영화 시나리오 〈연가(燕歌)〉를 역시 《조광》(1937년 2월호)에 발표했다. 안석주의 신문인으로서 인생 1막이 《조선일보》와의 인연이라면, 영화인으로서 인생 2막은 잡지 《조광》과의 인연이었던 셈이다.

그 후로도 계속 〈여학생〉 〈순이(順伊)의 슬픔〉 등을 쓰고 감독하여 영화화하려 했지만 제작비가 부족해 뜻을 못 이뤘다. 후대 영화인들은 당시 안석주에 대해 “황무지 영화계에서 그는 죽도록 고생만 했다”고 전한다. 안석주는 광복 직후 가진 인터뷰에서 영화인으로서의 도전을 이렇게 총평했다.

“결국 나는 오늘까지 일개 영화 학도로 지내온 셈이다. 회고하면 을씨년스러운 일이나 나로서 그것이 큰 한(恨)이 될 것도 없다. 오늘에는 영화가 있음으로써 대중이 있는 것이 아니라, 민족이 있음으로 영화가 있게 되었다. 더구나 우리가 해방이 되고 나라를 가졌음에, 이 영화가 절실히 요구되는 것이다. 오늘까지의 나의 영화생활은 실패다. 그러나 이 실패 속에서 나의 새로운 생을 발견할 수도 있었다.”

안석주는 광복 후 전국문화단체총연합회 부회장, 대한영화사 전무이사, 대한영화협회 이사장 등을 맡아 좌우로 갈린 영화계 재건에 힘썼다.

《조선문화30년사》를 집필하던 중 쓰러지게 되고 그 와중에 여순반란사건을 소재로 ‘뉴스 영화’를 제작하다 끝내 일어서지 못했다. 1950년 2월 24일 오전 5시. 50세의 일기로 서울 신당동 291-33번지 자택에서 영면했다.

《월간조선》은 김동인과 안석주의 삶을 더듬을 수 있는 몇 편의 글을 소개한다. 원문을 살리되 현대어 표기에 맞게 수정했다. ‘□’ 표시는 판독이 불가능한 글자를 뜻한다.

▲참고 도서: 《조선일보 사람들》, 김치홍의 《김동인 평론전집》)

〈김동인군 결혼식〉

소설가 김동인군(君)은 김경애(金瓊愛)양과 18일 하오 2시 평양서 □외 예배당에서 결혼식을 거행(擧行)하고 하수구리 264 자택에서 피로연(披露宴)이 있을 터이라고.

▲출처=1931년 4월18일자 《조선일보》 4면

〈《조선일보》 시대〉

김동인

내가 서울로 이사를 와서 순전히 붓끝으로 먹어나가려고, 월부로 집을 한 채 사고 고투한 지 일 년 나마 뒤에 금광부자 방응모(方應謨)가 그새 폐간 상태에 있던 《조선일보》가 생겨났다.

듣는 바에 의지하건대 방응모는 본시 《동아일보》 정주(定州)지국장이었다. 그는 《동아일보》 본사로 보내야 할 신문 대금을 몇 달 밀렸다. 그래서 그때 《동아일보》 사장이던 고 송진우(宋鎭禹)가 지국을 해소시키고 말았다.

방응모는 송진우에게 누차 한 번만 더 연기해주기를 간청했지만 송진우는 단연 이를 거절하고 지국을 해소시켰다.

여기 분개한 방응모는 하릴없이 금광덕대로 전향하였는데, 운이 터지노라고 금광에서 노다지가 나서 금광부자가 되었다 한다.

이 방응모가 철천지한을 품은 게 《동아일보》와 밑 한 계통인 보성전문학교였다. ‘내가 장차 크게 되면 《동아일보》를 압도할 신문과 보성전문을 압도할 학교를 만들겠다’는 결심을 하였다.

그때인지는 모르지만 방응모는 《중외일보》 폐간 임시에도 《중외일보》를 사려고 움직이다가 아직 자금에 미흡한 점이 있어서 모 출판사를 사려고 움직인 일이 있다.

전사는 하여간, 그때 사멸 상태에 빠졌던 《조선일보》를 매수하여 다시 살린 그 공적은 크게 볼 줄 알아야 할 것이다.

《조선일보》를 매수하여 연건동에 문을 열고 조만식 사장, 방응모 부사장, 주요한 편집국장이라는 진용으로 《동아일보》에 선전을 포고하였다.

방응모의 금력과 주요한의 편집기술은 《동아일보》와 넉넉히 맞설 만하였다.

당시 윤전기가 한 대밖에 없는 《조선일보》로서는 《동아일보》의 일간 10페이지의 간행을 실력으로 당할 수가 없었다. 그러나 조석간 간행이 인기를 사서, 더욱이 투쟁력 왕성한 신진 기예의 기자로 조직된 주요한 내각의 참신한 취재 편집이 인기를 사서 《조선일보》가 과거 십 년간을 따르다 따르다 못하여 참패한 《동아일보》와의 쟁파전에 《조선일보》는 드디어 《동아일보》를 육박하고 압도하게 되었다.

귀순 이래 《동아일보》의 공로자 이광수를 《조선일보》에서 뽑아 오고, 명예사장 조만식을 들어내고 방응모 자신이 사장이 되고, 이리하여 《조선일보》는 《동아일보》와 대등의 위에 오르고 지국장 떼인 분풀이는 충분히 하였다.

당시의 에피소드로 방응모는 옛날 원수 송진우와 사사에 겨루어 어떤 좌석에 초대를 받을지라도 자기가 먼저 가서 송진우의 윗자리에 앉아야지, 차례가 뒤떨어져서 아랫자리로 가게 되면 불쾌한 표정까지 감추지 못했다 하니, 그의 성격을 가히 짐작할 것이다. (중략)

나도 방응모 《조선일보》가 될 때 불리어서 《조선일보》의 학예부를 40일간 맡아본 일이 있다. 이 40일간의 봉급생활로서 과부의 서방질이나 일반으로나 스스로도 창피하게 생각하는 바이다.

그러나 그동안에도 한두 가지의 유쾌한 일은 있었으니, 하나는 위에도 말한 일이 있지만 민촌(民村) 이기영(李箕永)의 발견이었다. 그때의 민촌은 소위 살인 방화소설 문사로 중앙 문단에서는 제외되어 있는 사람이었다.

40일간의 《조선일보》 시절

사실 당시 좌익 문사들의 생활은 참담하였다. 민족파 문사들은, 탄압의 틈새를 꿰어, 어떻게든 뚫을 기교와 수법을 강구하여 탄압자들에게 대항하였지만, 그런 수법이나 기교를 강구할 기능이 없는 좌익 문사들은 전업하지 않으면 굶을밖에는 도리가 없었다.

당시 백철(白鐵)도 좌익(동반자) 계열의 한 맹장으로서 민족과 문학가들을 덮어놓고 욕하던 패지만, 어떤 날 《조선일보》에 나를 찾아와서, 이제부터 이데올로기를 고칠 테니 원고를 사달라고 하면서 원고 뭉치를 내놓았다.

《조선일보》는 당시 복간 초라, 원고료 예산도 확정되지 않아서 지금 생각하면 얼굴 붉힐 정도의 돈을 지불하고 원고를 산 일이 있지만, 이렇듯 단 몇 푼이라도 지불해서, 가난에 쪼들리는 문사들에게 점심 한 그릇 값이라도 내어주기 위하여, 나는 늘 경리 측과 다투었다.

그때 어떤 날 편집국장 주요한이 나에게 “《조선일보》에 연애 소설 한 편을 실어야겠는데 누가 좋을 듯하냐” 묻기에, “아마 여학생 소설로는 이태준(李泰俊)이 으뜸”이라 대답했더니 (주)요한 말이 “채만식(蔡萬植)이 어떻겠느냐, 어떤 간부가 채를 추천하는데…” 한다.

사실 이태준은 그때 신생사(新生社)라는 데 들어가서 몇 된 수필의 전력은 있지만 아직 미지수였다.

채만식이도 아직 전력이랄 것은 없지만 조선문단 제2기(방춘해[方春海]의 조선문단이 폐간된 뒤에 최서해[崔曙海]가 남모[南某]라는 출재자를 붙들어 한 호인가 두 호인가 낸 일이 있다) 시절에 약간 문명(文名)을 낸 사람이었다.

그로부터 며칠 뒤 채만식이 원고 한 뭉치를 가지고 찾아왔다. 요한의 말이 그 원고를 보아서 고칠 데를 고쳐주라는 것이다. 그러나 나는 이태준을 지지하는 사람이라, 채만식의 그 원고(〈인형의 집을 나와서〉라는 것이었다)를 여러 군데 뻑뻑 말살을 하여 도로 내주었다.

그런 뒤에 나는 《조선일보》를 사직하고 나와서, 뒤는 모르지만 채만식의 그 〈인형의 집을 나와서〉가 먼저 《조선일보》 지상에 연재되고 그 뒤에는 이태준이 집필(아마 〈성모[聖母]〉라고 생각된다)하였다.

《조선일보》를 물러 나와서 수절과부 서방질한 것 같아서 어이없이 있을 적에 어떤 날 《조선일보》 조만식 사장이 찾아왔다. 그리고 내게 〈운현궁의 봄〉 계속 집필을 파격의 원고료로써 부탁한다.

내가 《조선일보》에 재적할 동안 내가 책임 맡은 학예면에 사담(史譚) 〈운현궁의 봄〉을 며칠에 한 번씩 연재하고 있었다. 하도 총망스러운 신문사 일의 여가에 쓰는 바이라, 쓰며 말며 그러했는데, 독자들에게서 좀 성실하게 연재하라는 투서가 자주 들어오는 모양이었다.

아직 집값 월부금으로 치르던 것이 계속되는 시절에 갑자기 직장까지 떨어져서 어찌할 방도가 아직 서지 못했던 차이라 나는 이를 수락하였다.

“집값을 월부로 치르던 시절이라 내 원고를 한꺼번에 다 써갈 터이니, 원고료를 일시금으로 달라”고, 그 조건으로 다시 원고료 생활로 돌아왔다.

조선에서의 원고료 생활이란 사실 불가능한 일이다. 더욱이, 일본의 준전(準戰) 생활 체제의 강화 시기로서, 인쇄용지는 부족하였다. 검열 제도 강화로 글쓰기는 어렵겠다, 우리 사람의 습성으로 원고료 지불은 군돈 같아서 좀체 주지 않겠다, 그래도 원고료는 대정으로 주는 것이라 이쪽에서 채근하기는 면증스럽겠다, 등등의 관계로 그냥 글에 종사하는 사람은 쉽지 않고, 글을 부업으로 하거나 혹은 아주 글에서 떠나서 다른 직업으로 전향해버리거나 하는 것이었다.

그 당년에도 ‘문단 침체’니 무에니 시비가 많았지만, 일반 대중의 이해 지대(支待)가 없고 관할 당국의 철저한 탄압 아래서 생활 방도도 보장되지 못한 문사들이 순전히 노력과 정성으로 그만한 업적이라도 쌓았다 하는 점을 크게 평가할 줄 알아야 할 것이다. 자고로 어느 나라 어느 민족의 문학이 이러한 곤경 학대 아래서 나서 자란 자 있었던가?

《조선일보》 조만식 사장 찾아와 소설 집필 권유

더욱이 조선문학은 조선어로써 조성되는 것이다. 남차랑(南次郞) 총독 시절에, 소학교서부터 조선어과를 뽑아버리고 관공서는 가정에서도 일본말을 쓰라고 강제하며 가게에서 담배 한 갑을 사도 일본말로 하는 시절에 있어서도 그 강제, 그 탄압, 그 제재를 무릅쓰고 조선어를 사수(死守)하여 해방된 국가에 그대로 바친 그 위업에 대해서는 이 나라 언어를 사용하는 자, 한결같이 모두 사례를 하여야 할 것이다.

▲출처=‘문단 30년의 자최’, 《신천지》, 1949년 3월, pp.197~200

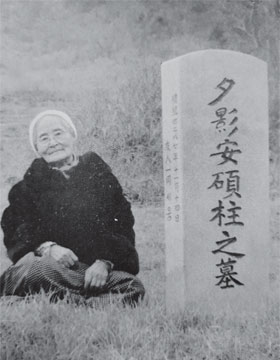

〈문단(文壇) 메리꼬 라운드*③〉

‐만문만화(漫文漫畵)*

‘패수(浿水)에 한(恨) 담은 시어딤 김동인씨’

안석주

“방자야!”

“네~이.”

“저~ 능라도(綾羅島)에 나비같이 반짝반짝 나는 그게 무에냐?”

“그게 옥매딸 춘향이 건너뛰는 맵시올시다.”

“춘향이거든 이리 오래라. 사화(史話) 한턱 내라 해보자. 이몽룡이 사또 되어 폐포파립으로 남원에 내달아 민원(民怨)을 살피어 원님 내쫓던 이야기 말이다.”

“거? 안 됩니다. 이편에서 가시면 모르되 오랠 수는 없습니다. 아직도 이몽룡의 혼(魂)이 있어 꼼짝 못 합니다.”

“허허! 그럴 게다.”

◇

시어딤 김동인씨를 대(對)하면, 보지는 못했지만 옛이야기에 이몽룡의 풍채와 같은 것이 있어 보이고 씨의 청춘시절에 호방한 생활이 그때의 사회 정세가 젊은 지사로 하여금 ‘멜랑꼴리’한 감정을 갖게 한 바이지만 감정이 예민한 씨로서 더욱이 풍광이 좋은 곳에서 탄생한 그는 일찍이 술잔을 들지 아니치 못하게 한 듯하다.

모란봉(牧丹峰)을 돌아 부벽루(浮碧樓)에 주저앉아 능라도를 고이 싸고도는 패수를 굽어볼 때 젊은이의 먹은 큰 뜻이 있었겠지만 꼼짝달싹 못 하는 그 사위(四圍)의 위세에 몇 번이나 패수에 눈물에 젖은 얼굴을 씻으랴, 화□에 몸을 싣고 술 마시고 노래하며 지우주우(知友酒友)와 더불어 대동강을 오르락내리락할 때에 능라도에 홍의청상(紅衣靑裳)의 춘향이 같은 소녀의 버들피리 소리에 뱃전을 두드리고 통곡도 하였으려니….

지금에 대동강 앞에 물 긷는 아낙네의 물동이에 철철 넘는 물은 씨의 눈물의 일루(一淚) 또 일루이며 그 물동이 속에 뜬 버들잎은 ‘시어딤’의 비치니.

새봄이여, 패수에 더 일찍 오라 ‘시어딤’의 새 웃음을 보자!

◇

시어딤은 《창조》 《폐허》 《폐허 이후》 등의 동인이었으며 조선 신문학 운동이 있은 후 오늘날까지 붓을 멈추지 않는다.

지금에는 사화(史話)나 기타에 민족주의 문학자로 국민문학파의 회향(回向)을 보이고 있으나 그의 작품에 있어서 □□하고 정밀(靜密)한 필치(筆致)는 문외한(門外漢)인 만화자(漫畵子)로도 탐독하게 하는 바다.

◇

역사가 오래인 씨는 이 빈약한 문단에서 원고료로 생계를 삼고 옛날의 사나이다운 호협한 기운이 그대로 있어 벗을 만나면 쇄구(鎖口)주의자인 씨도 너그러운 웃음에 양이 어림없이 준 술이지만 ‘포켓’을 기울어 달이 기울 때까지 “아히야, 술 부어라”를 연발한다고 한 말을 들었다.

◇

호인이면서도 어디인지 강직한 씨가 한 가지 습성은 무탈모(無脫帽)주의이니 어디를 가든지 그의 그 검고 윤택한 머리 질을 보기에 드문 것이다.

이 세상이 남에게 굽혀도 손가락질이요, 너무 버텨서도 손가락질이나 무탈모가 거리낄 것 없는 문인으로서 탈선은 아닐 것이다.

*메리꼬 라운드: 회전목마(a merry-go-round).

*만문만화: 한 컷 만화에 짧은 글을 덧붙인 형식의 글이다. 안석주가 1936년 영화에 전념하기 위해 신문사를 떠날 때까지 ‘만문만화’는 《조선일보》를 무대 삼아 전성기를 누렸다.

▲출처=1933년 1월20일자 《조선일보》 4면

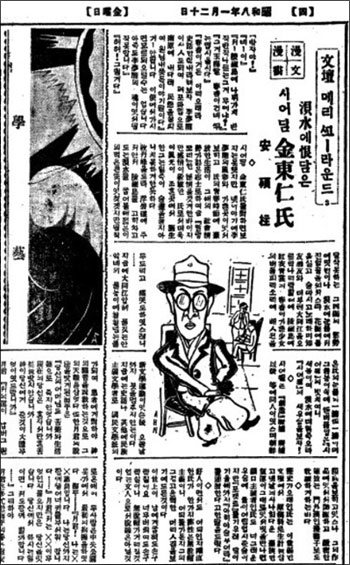

〈영화과(映畵科)①〉

‐‘팬의 다양성(多樣性)’

영화감독 안석주

영화가 이 시대의 총아가 될 뿐 아니라 갈수록 그 존재의 의의가 뚜렷해지겠는데 아무튼 영화의 매력이 수월치 않음은 누구나 알 수 있을 것이다.

한 영화관에 수천 사람이 모여서? 그보다도 한 영화를 수천 명이 일시에 보고도 그 느끼는 바 없는 바가 다름은 흥미 있는 일이다.

재작년에 ‘파라마운트’ 영화 〈명일(明日)은 오지 않는다〉를 본 사람 중에 싱겁다는 사람, 눈물이 나서 걷잡을 수 없었다는 사람이 있는데 이 영화에 대해서는 관람자의 연령의 관계도 있겠지만 교양이라든가, 영화를 볼 줄 안다든가, 모른다든가 하는 영화에 대한 지식뿐 아니라 그 작품에 흐르고 지나가는 그 작자의 ‘이데아’가 어디 있는가를 알아보느냐에 있을 것이다.

전기(前記)의 그 영화뿐 아니라 〈미모자 관(館)〉 같은 것이나 〈여인도(女人都)〉 〈금남의 집〉 같은 것도 영화 제작에 종사하는 사람까지 그들의 견해도 구구하면서 일반 팬들의 큰 화제가 되었음이 이 또한 흥미가 있는 일이다.

또는 몇 해 전에 독일의 영화 〈탄갱(炭坑)〉이 조그만 센세이션도 일으키지 않고 헐값으로 왔다가 가버렸는데 이런 영화를 지금쯤 상영하였더라면 일전에 경성서 상영되었던 〈치카고〉보다는 훨씬 인기가 높았을 것이다.

시대의 조류와 그 시대 사회상에 따라 물론 인심이 달라지니 영화를 보는 그 마음, 그 감각, 그 견해도 달라지겠지만 지금에 ‘리뷰’? 영화가 퇴세(退勢)에 있는 것은 영화수입 제한에서뿐 아니라 그렇게 될 수밖에 없는 그 영화의 시대색의 변천, 다시 말하면 이미 영화 팬들의 기호에는 벗어나게 된 것이 아닐까.

또한 〈페페·르·모코(望鄕)〉가 경성에서 왜 그만치 환영을 받았느냐는 데는 감독 ‘주비비에’나 주연자 ‘쟝코, 갸방’에 있을 뿐 아니라 그 ‘스토리’, 그 화면 연속시킨 기교에도 있겠지만 그 영화를 가지고 현대 영화 팬들의 인생관 세계관을 알겠으며 그보다도 지금의 영화 ‘팬’들은 어떠한 영화를 요구하느냐에 대하여 알 수 있는데 또 알 수 없는 것은 여러 해 전에 수입상영 되었던 〈사춘조(思春調)〉나 〈처녀호(處女湖)〉 같은 것이 수십 차 재상영되어도 이 ‘로맨틱’한 영화가 여전히 대갈채를 받는 것은 불가사의한 일이 아닐까.

문단의 모모씨도 〈처녀호〉 이야기만 나면 금방 미소를 하고 “시릿느·시몽!” 하고서 연정까지를 느끼는 듯한 표정을 보면 도대체 영화라는 게 현대 ‘인텔리’에게는 물론 누구에게나 큰 마력을 가진 것이 아닐까.

조선영화로 말하더라도 자기들의 살림살이, 그 얼굴, 그 걸음걸이가 재현되는 것, 이것만 의붓자식 모양으로 눈살을 찌푸리고, 피해가든 것은 조선영화가 기술상으로나 여러 가지가 일본영화나 외국영화에 비할 수 없이 유치했던 관계도 관계였겠지만 일반 영화 ‘팬’보다는 시대가 떨어졌었음이 원인인데 지금은 좋으나 나쁘나 덮어놓고 조선영화가 상영되면 영화관이 대만원인 것은 웬 까닭일까.

그것은 외국영화가 아무리 세계적인 작품이라도 남 잔치를 구경하는 셈이요, 자기의 생활에는 손톱만치도 관계가 없다는 것. 자기의 얼굴 동작 생활도 보고 싶고, 그리고 자기들의 노래도 듣고 웃음소리도 듣고 싶다는 것을 깨닫게 된 까닭인 줄 알며 그보다도 조선영화도 자라가는가, 발달 향상하는가, 하고 구경하는 노파심을 가진 축도 많고 첫째 영화에 간난이, 복순이, 춘향이, 김첨지, 이주사 하는 정다운 이름, 정다운 얼굴이 나오고 그 사람들이 사랑이 깨져서 울고 달밤에 꽃밭 앞에서 속삭이고 장구를 치고 춤을 추고 하는 것이 보이는 까닭에 보는 ‘인텔리’층 이외(나는 그렇게 본다)의 사람인 ‘팬’이 대다수로 증가한 까닭으로 본다.

이것은 제2류 제3류 극장에 가보면 곧 알 것이니 ‘인텔리’들이 내어버리는 조선영화를 때 묻은 ‘스크린’ 앞에 앉아서 그 너절한 영화를 보고도 웃고 울고 하는 축들이 업신여길 수 없는 조선영화 ‘팬’의 대다수인 것을 알 수 있다. 이렇게 영화 팬들의 층이 여럿이니 그 감상법을 할하기에 곤란한 점이 많다

▲출처=1939년 4월23일자 《조선일보》 5면

〈문단회고록 ①〉

안석주

지금으로부터 30년 전 기미년 가을이듯 싶다. 바로 독립운동의 해다. 서울 동소문 안 혜화동이 지금은 인가가 빽빽이 들어차서 볼품이 없지만, 그때는 혜화동을 들어서면 길옆으로 맑은 시내가 흐르고 냇가에는 버들이 늘어져 있어서 풍치가 좋았다.

봄만 되면 더 말할 나위 없이 아름다운 동리다. 이렇게 동리 동쪽에 수림(樹林)이 좋은 번듯한 터전에 맵시 있게 들어앉은 기와집에 여류화가 나혜석이가 행리(行李)를 걸어놓은 지도 며칠이 안 된다.

이 여자는 일본여자미술학교 출신으로 노리끼한 육색에 가냘픈 체구인데 이런 점이 혹시 그 당시 문화인들의 상대가 될 수 있는지 모르나 그 교태는 일본유학생 아니고는 도저히 미태(媚態·아양을 부리는 태도-편집자)로 돌려 놀 수는 없었다. 이 교태로 하여서 일생을 그르쳤으나 어쨌든 이때만 해도 청춘인지라 능히 젊은 지사나 여인들이 자기 집에 드나들게 하였다.

이 여자에게는 ‘파트너’ 겸 남편이 이미 정해 있으나 그 여자가 일본서 가지고 온 자유연애관은 별로 그런대로 깨질 리 없다.

하루는 이 집에 《폐허》 동인 제씨가 나타났다.

“가을의 자연과 인생과 예술과—” 이렇게 화제가 굴러서 나혜석의 작품 평에 이르러 반드시 예찬이 나올 것이나 (김동인, 횡보 염상섭, 김찬영, 공초 오상순, 수주 변영로, 안서 김억씨 등) 이분들이 호락호락이 여자라고 덮어놓고 추는 이들이 아니라 다만 어느 분이 술김에 “우리나라에서 여류 화가로서는 나군 하나뿐이니까” 이 말 한마디로 이 집의 술값은 치른 셈이요, 이 바람에 나혜석의 개인전람회의 작품 정가표가 풍경화 한 폭에 그때 돈으로 1500원야(也)라는 엄청난 고가여서 그 교태가 전람회에도 횡애(橫隘)하였다.

사실 이 여자는 그림을 배웠으나 작품을 보면 인체의 골상학도 잘 모르는 듯하였고 그저 정물화가 속(俗)되지 않다고나 할까 그러나 그의 성격에는 히스테리칼할 것이 특징이겠으나 이것이 그 일생을 그르친 바요 이 《폐허》 동인의 환멸을 자아내게 한 바일 것이다.

《폐허》 절망기의 문학

《폐허》 동인은 독립운동도 성취 못 한 오늘, 그들은 《폐허》에 돌아와 비분하야 방황하던 끝에 위안처를 찾았고 또한 그것이 속되지 않기 위하야 소위 일본 유학생, 인텔리 여성이라는 나(羅)의 집을 자주 찾아본 것이겠으나 오히려 요정에 기생이 향기가 있고 정서가 있고 거기서 문학적인 소재를 찾을 것도 같았다. 그래서 ‘마돈나’라든가 ‘비너스’로 여겼던 나혜석의 노란 얼굴이 그들의 희미한 기억이 되어갈 뿐이다.

《폐허》 동인 중에는 김동인·김찬영 양씨가 부자라 동인들이 매야(每夜) 요정 출입에는 걱정이 없었다. 김억씨도 중산 이상은 되나 오상순·변영로 양씨는 그제나 이제나 빈털터리라 오상순씨는 그때도 역시 식사(式辭), 축사, 찬사로 한몫을 보고 어딜 가나 영서(英書), 철학책 십여 권은 옆에 끼고 다녀서 기생이 오씨를 늘 보니 낯은 익고 이름이 얼른 생각 안 나는 때는 “책 서방님” “책 나리”라고 부른 적도 있다.

변영로씨는 기생이 어여쁘다거나 밉다거나 관계할 것이 없이 그때나 이때나 그저 술뿐이라 다만 잔소리가 길어서 파흥될 때가 있으나 그의 재치 있는 시(詩)는 동인들이 애송할 뿐 아니라 세평이 높은지라 어디서든지 빠질 수가 없다. 물론 오상순씨도 저, 휘트먼의 시를 능가할 수 있는 장시는 또한 《폐허》지에서 빼놓을 수 없다.

늘 비분강개한 중에서도 내세의 희망을 보고자 하는 그들은 이 《폐허》라는 절망기의 문학의 과정을 밟을 때 모든 것을 부인하기 위하야 매일 매야 술집에서 세월을 보내나 그들은 서로 약속이나 한 듯이 술을 끊고 집에 들어앉아 책을 읽고 창작을 하고 사색을 하는 때가 있다. 이런 때에 일화가 있다.

공초 오상순이 서울 광희문(光熙門) 근방 허술한 외딴집에 살고 있었다. 당시 부인이 있었다는데 아무도 본 일이 없다. 하루는 공초가 기르던 고양이가 죽은 것을 공초가 무덤을 만들어 그 안에 매장한 뒤에 천지가 통곡한다는 뜻으로 시를 지었는데, 그 시가 명시(名詩)였다는 것이다.

《폐허》 동인 중에 요절한 남궁벽(南宮璧)이라는 이가 있다. 이 불행한 시인은 예배당 한 모퉁이에 임시로 살면서 달밤이면 뜰에 핀 월계화를 밤새워 바라보며 시상에 잠기곤 했다고 한다. 그러나 ‘한 기생과의 연정 관계로 자살을 했다’고 하는데 그의 죽음을 목격한 자가 없어서 분명치 않다.

《폐허》를 고쳐 《폐허 이후》라 하고…

어쨌든 《폐허》 동인들은 자기들 사유에 대하야 회의를 갖게 되었다. 즉 강토에 돌아와 빼앗긴 내 나라를 폐허라 상징하고 차탄(嗟歎·탄식하고 한탄함-편집자)과 영탄(詠嘆)만 해야 될 것인가? 여기에 문학 이전에 사상이 있어야 될 것을 깨달았다. 그래서 횡보 염상섭은 ‘도스토옙스키’, 안서 김억은 ‘타고르’, 공초 오상순은 ‘괴테’를 정한 듯싶다. 그러나 그들은 그러한 답습은 한 표현에 대한 기교를 배움에 지나지 않은 바이요, 조선민족으로서 문학인으로서의 그 사상이 따로 있음을 알고 있었다. 그래서 그들은 《폐허》라는 잡지에서 《폐허 이후》라는 문학사적인 단계로 나아갔다.

이제 그들은 이 《폐허》에서 민족의 생맥(生脈)을 찾으려 한 것이다. 그래서 그 생맥을 찾으려는 때 《폐허》를 고쳐 《폐허 이후》라 하고 그들은 사색의 시기를 가지는 것이다. 물론 민족 전체가 이 사색의 시기를 가져야 될 때이었는지 모른다.

“깊이깊이 생각해야만 얻을 수 있다.” 이 말은 예수의 말에 “구(求)하라, 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라, 그러면 얻을 것이니라”라는 말과 같은 말일 것이다.

이들, 이들뿐 아니라 독립운동에 나서고 문화운동에 나선 이때의 젊은이들은 대개가 기독교회의 문을 두드렸던 사람들이다.

한일합병 전에는 독립협회 같은 것이 있어 젊은이들이 모일 곳이 있었으나 이제는 교회밖에 없다. 교회는 미국 선교사의 권한이 뻗친 곳인 고로 왜경(倭警)이 함부로 닦달은 하지 못하는 곳이다.

젊은이들은 사람 모인 곳에 가고 싶었고 민족이 모여서 서로 맘을 합할 수 있는 곳을 찾았다. 그곳은 교회다.

그들은 여기서 서양문명의 원천이 될 수 있는 한 진리를 보았다. 그것은 위에 말한 “구하라, 그러면 주실 것이요 찾으라, 그러면 얻을 것이니라”라는 성경의 구절과 “문을 두드려라. 그러면 너희에게 열릴 것이니”라는 구절이다.

이들은 민족의 ‘삶’을 위하여 일어섰다. 이것이 기미년 독립운동이다. 민족의 살길을 찾고자 피로써 문을 두드렸던 것이다. 이때가 민족이 크게 각성한 때이다. (하략)

▲출처=1949년 10월 《민족문화: 문화단체연》 창간호, pp.106~111 중에서 발췌⊙

두 사람은 《조선일보》에서 시기는 다르나 나란히 학예부장으로 근무한 이력이 있고, 일제 치하 문화예술을 밝혔던 인물로 기억한다. 김동인은 “조선 문단의 독립불기(獨立不羈·아무것에 매이지 않음)”, 안석주는 “조선 예술의 팔방미인”이었다.

김동인은 1900년 10월 2일 평안남도 평양 진덕동에서 태어났다. 정확히는 평양 하수구리(下水口里) 6번지다. 어머니는 후실 부인으로 들어온 옥(玉)씨다. 아버지 김대윤(金大潤)의 전실(前室) 부인은 장남 김동원(金東元·1884~?)을 낳다가 사망했다. 김동원은 제헌국회 부의장이었으나 6·25 때 춘원(春園) 이광수(李光洙·1892~?)와 함께 납북되었다.

김동인은 아버지가 장로였기에 유아세례를 받았고 학교도 미션스쿨인 평양 숭실소학교를 다녔다. 체구가 작고 말재주가 뛰어나 아버지는 변호사가 되기를 기대했다고 전한다. 1912년 숭실중학교에 입학했으나 중퇴했는데, 그 이유는 성경 시험 때문이었다. 책을 펴놓고 시험을 보다가 꾸지람을 듣고서 화가 나 그냥 집으로 와버렸다. 그 일로 김동인은 학교를 그만두고 도일(渡日), 도쿄학원(東京學院)에 입학했다. 이 학교가 이듬해(1915년) 문을 닫는 바람에 메이지(明治)학원에 다시 입학했는데 그곳에는 숭실소학교 동창인 주요한(朱耀翰·1900~1979)이 있었다. 문학을 좋아하던 친구(주요한)의 영향으로 법조인의 꿈 대신 문학의 길을 걷게 된다. 3학년 때인 1916년 학년 회람 잡지에 일본 글로 쓴 단편소설 〈병상(病床)〉을 발표하기도 했고, 독서에 빠져들었으며, 러시아의 대문호 톨스토이에 심취했다.

《창조》 동인과 日 유학 시절

|

| 한국 소설의 개척자 김동인. |

동인은 늘봄 전영택(田榮澤·1894~ 1968·일본 청산학원 신학부), 백악(白岳) 김환(金煥·일본 동양미술학교), 극웅(極熊) 최승만(崔承萬·동경유학생 청년부 문예부장) 등 5인이었다. 창간호 《창조(創造)》가 1919년 2월 8일 발행되었는데 김동인은 여기에 단편 〈악한 자의 슬픔〉을 싣는다.

《창조》는 9호까지 낸 뒤 자금을 감당키 어려워 손을 뗀다. 앞서 김동인은 〈마음이 여튼자여〉(3~6호), 〈목숨〉(8호), 〈배따라기〉(9호) 등을 실었다.

이후 안서(岸曙) 김억(金億) 등과 함께 새로운 동인지 《영대(靈臺)》를 간행하였다.

《영대》 동인으로는 김동인을 비롯해 김관호(金觀鎬·1890~1959), 김소월(金素月·1902~1934), 김억, 전영택, 이광수, 오천석(吳天錫·1901~1987) 등이 참여했다. 사실상 《창조》 후신에 가까웠다.

파산과 아내의 출분(出奔·가출) 등으로 생활에 곤란을 겪자 순수문학에 대한 결벽증으로 거부해온 신문소설을 쓰기 시작했다.

《동아일보》에 소설 〈젊은 그들〉을 연재(1929년 9월 2일~1931년 11월 10일)했다. 춘원의 신문소설을 연재한 《동아일보》를 향해 “《동아일보》는 문예를 모른다”고 비난하던 그가 《동아일보》 편집국장으로 있던 춘원의 수락으로 〈젊은 그들〉을 연재한 것은 아이러니다.

이때부터 생의 의욕을 찾아 평양 숭의고녀를 갓 나온 김경애(金瓊愛·당시 20세)와 약혼하였다. 문우인 전영택이 자신의 제자 김경애를 소개한 것으로 알려져 있다. 약혼 8개월 만인 1930년 4월 18일 평양에서 결혼했는데, 그의 결혼 소식이 《조선일보》에 게재되었다. 얼마 후 서울 서대문구 행촌동 210-96번지로 이사했고, 그해 《조선일보》에 소설 〈무능자의 아내〉를 모두 6차례(1930년 7월 30일~8월 8일) 연재했다.

그러고 나서 3년 뒤 《조선일보》 학예부장으로 입사했다. 그때가 1933년 4월이었다. 직장생활을 한 것은 일생을 통틀어 처음이자 마지막이었다고 한다. 재직 기간은 불과 40일이었다.

동인이 쓴 1949년 3월 잡지 《신천지》에 발표한 ‘《조선일보》 시대’에 이런 문장이 나온다.

〈…이 40일간의 봉급생활로서 과부의 서방질이나 일반으로 나 스스로도 창피하게 생각하는 바이다. 그러나 그동안에도 한두 가지의 유쾌한 일은 있었으니 하나는 (중략) 민촌 이기영의 발견이었다. 그때의 민촌은 소위 살인 방화소설 문사로 중앙 문단에서는 제외되어 있는 사람이었다. (중략)

《조선일보》는 당시 복간 초라, 원고료 예산도 확정되지 않아서 지금 생각하면 얼굴 붉힐 정도의 돈을 지불하고 원고를 산 일이 있지만, 이렇듯 단 몇 푼이라도 지불해서, 가난에 쪼들리는 문사들에게 점심 한 그릇 값이라도 내어주기 위하여 나는 늘 경리 측과 다투었다.…〉

40일간의 《조선일보》 시절

김동인이 재직할 당시 《조선일보》 편집국장은 누굴까.

바로 일본에서 동문수학한 주요한이었다. 그는 학예부장으로 있으면서 하루 두 편의 신문소설을 썼다. 한 편은 ‘김동인’이란 이름으로 단편소설 〈적막한 저녁〉을, 다른 한 편은 ‘금동(琴童)’이란 필명으로 장편 역사소설 〈운현궁의 봄〉을 실었다.(재직할 동안 〈운현궁의 봄〉을 9회밖에 싣지 못했다.)

그러나 신문사 생활이 마뜩잖았던지 결국 그만둔다. 그 무렵 《조선일보》 사장 조만식(曺晩植·1882~?)이 동인의 집에 찾아와 파격적인 원고료 600원을 건넸다. 그것도 일시불로. 1930년대 물가를 찾아보니, 기와집 한 채 가격이 1000원이다. 또 80kg 쌀 약 5가마니 가격이 111원이다. 600원은 쌀 30가마니에 약간 못 미치는 거금으로 추정된다.

《조선일보》는 1933년 6월28일자부터 장편 〈운현궁의 봄〉을 다시 연재하기 시작해 1934년 2월 5일까지 이어졌다.

1930년대 중후반이 되자, 김동인은 극도의 신경증으로 마약에까지 손을 댔고, 총독부 관리가 있는 것을 모른 채 한 말이 천황 모독죄에 걸려 반년간 옥살이도 했으며, ‘황군위문작가단’에 들어가 훗날 친일 논란을 야기했다. 이와 관련, 김동인의 차남 광명씨는 이렇게 말했다.

“아버지가 황군위문단에 들어 만주에 가고 일제의 조선문인보국회에 가담했다는 기록이 있지만 징용을 면하려는 목적이었다. 황국위문단에 다녀온 보고서를 쓰라는 독촉을 받고도 ‘문자 상실증’에 걸렸다거나 ‘기억나는 것도 없고, 혼절했다’는 식으로 피했다. 일제 말엽 아버지가 정신착란 증세를 보였다는 설도 결국 친일을 피하려는 칭병(稱病)이었다.”

해방 후 김동인은 김구(金九·1876~ 1949)의 일대기와 독립운동사를 쓰려 했으나 뜻을 이루지 못했고, 좌익을 규탄하는 필봉을 휘두르기도 했다. 1948년 친형(김동원)이 제헌 국회의원(용산구)에 당선돼 국회부의장이 되고 그 자신도 건강이 회복되고 생활도 안정되었다. 그러나 뇌경색으로 쓰러지고 말았다. 6·25 당시 피란 갈 수 없는 몸이었고 이듬해 1월 5일 인민군 치하에서 눈을 감았다.

무소불능의 才人, 안석주

|

| 전방위 예술인 안석주. |

근대 예술을 종횡무진 달리며 화려하게 꽃을 피웠으며 예술적인 성취를 이루었다. 소설가이자 《매일신보》 학예부장, 고려대 교수를 지냈던 조용만(趙容萬·1909~1995)은 “글 잘 쓰고 그림 잘 그리고 노래 잘 부르는 무소불능의 재인(才人)”이라 석영을 명명했다.

이뿐만이 아니다. 후손의 이야기를 들어보면 비록 전문적으로 배우지 않았지만 피아노, 바이올린, 성악을 어느 정도 즐길 수 있는 경지에 있었고 노래를 잘 불렀다. 그런 천부적 재능 덕분인지, 석영의 장남은 〈우리의 소원은 통일〉을 작곡한 안병원(安丙元·작고), 차녀는 피아니스트 안희숙(安熙淑) 연세대 명예교수, 삼녀는 ‘안희복 오페라단’을 만든 안희복(安熙福) 한세대 명예교수 등이다.

안희숙 교수는 “언젠가 이화여대에서 피아노를 가르치셨던 신재덕 선생님의 피아노를 우리 집에 빌려온 일이 있었다. 귀가하신 아버지가 피아노를 기가 막히게 치셔서 깜짝 놀랐던 기억이 난다”고 말했다.

|

| 안석주의 아내 김흥봉. 노년의 모습이다. |

《조선일보》 기자들이 쓴 《조선일보 사람들》(2004)에 따르면 안석주는 배우로 먼저 이름을 날렸다. 22세 때인 1923년 최초의 신극단체인 토월회의 연극 〈부활〉에서 남자 주인공 ‘네플류도프 공작’ 역을 맡아 일약 스타덤에 올랐다. ‘카추샤’ 역을 맡은 여배우 이월화(李月華)와 함께 부른 ‘카추샤 애처롭다 이별하기 서러워’라는 노래는 장안의 유행곡이었다고 한다.

안석주는 한국 최초의 근대 미술단체인 ‘서화협회’에서 만화를 배우고 모교인 휘문고보에서 도화 강사(미술 교사)로 일했다. 1922년 《동아일보》에 연재된 나도향의 소설 〈환희〉에 삽화를 그리며 신문에 데뷔했다.

1927년 《조선일보》에 입사한 후 시를 쓰기도 하고 〈청충홍충(靑蟲紅蟲)〉(1929), 〈성군(星群)〉(1932), 〈춘풍〉 (1935), 〈월파선생〉(1936) 등 연재소설을 썼다. 또 신문 삽화를 그리면서 진가를 발휘했다. 특히 홍명희(洪命熹·1888~?)의 대하소설 〈임꺽정〉의 삽화를 그리면서 큰 주목을 받았다. 당시 사회부 기자 김을한은 “석영이 옛날 풍속을 그리는 삽화는 처음이건만 어찌나 삽화를 잘 그렸던지 벽초(홍명희)의 소설도 걸작이지만 석영의 삽화 때문에 더욱 빛이 난다고들 하였다”고 회고한 일이 있다.

작가이자 화가로서 다양한 활동을 벌였던 석영이 영화와 본격적으로 인연을 맺은 것은 소설 〈상록수〉의 심훈(沈熏·1901~1936)이 감독한 영화 〈먼동이 틀 때〉(1927)의 미술감독을 맡으면서다. 또 신문 연재소설 〈춘풍〉을 영화로 만들어 흥행에 성공했다고 전한다. 석영은 자신의 재능을 간파, 이후 직접 시나리오를 쓰고 영화를 제작했다. 안종화(安鍾和·1902~1966) 감독의 영화 〈노래하는 시절〉(1930), 이규환(李圭煥·1904~1982) 감독의 〈바다는 말하라〉(1935) 역시 석영의 소설을 영화화한 작품이다. 소설이 영화로 제작되었을 때는 민족주의적 색채가 다분해 작품마다 검열에 걸렸다고 한다.

좌우로 갈린 영화계 재건에 힘써

1935년경에는 영화 〈심청전〉을 통해 감독으로 데뷔, 직접 메가폰을 잡았다. 흥미로운 점은 당대 영화가 신파조이거나 민족주의가 바탕에 깔린 〈아리랑〉(나운규 감독)의 자연주의적인 작품이 다수였지만 그의 작품은 달랐다.

석영의 처제이기도 한 이화여대 문리대학장을 지낸 김갑순(金甲順·1914~ 2005)은 산문 〈다재다능한 안석주 선생〉이란 글에서 ‘석영은 화면을 중요시하고 화면 하나하나가 화폭이요 시(詩)가 돼야 한다고 주장했고, 자기가 직접 그런 영화를 만들어보겠다고 자작(自作) 감독을 했다’고 썼다. 〈심청전〉은 흥행에 성공해 당시 하와이까지 수출되었다고 전한다.

안석주는 영화에 전념하기 위해 신문사를 떠났다. 이후 영화 소설 〈수우(愁雨)〉를 《조선일보》가 발행한 월간지 《조광(朝光)》(1936년 6월호~12월호)에 연재했고, 영화 시나리오 〈연가(燕歌)〉를 역시 《조광》(1937년 2월호)에 발표했다. 안석주의 신문인으로서 인생 1막이 《조선일보》와의 인연이라면, 영화인으로서 인생 2막은 잡지 《조광》과의 인연이었던 셈이다.

그 후로도 계속 〈여학생〉 〈순이(順伊)의 슬픔〉 등을 쓰고 감독하여 영화화하려 했지만 제작비가 부족해 뜻을 못 이뤘다. 후대 영화인들은 당시 안석주에 대해 “황무지 영화계에서 그는 죽도록 고생만 했다”고 전한다. 안석주는 광복 직후 가진 인터뷰에서 영화인으로서의 도전을 이렇게 총평했다.

“결국 나는 오늘까지 일개 영화 학도로 지내온 셈이다. 회고하면 을씨년스러운 일이나 나로서 그것이 큰 한(恨)이 될 것도 없다. 오늘에는 영화가 있음으로써 대중이 있는 것이 아니라, 민족이 있음으로 영화가 있게 되었다. 더구나 우리가 해방이 되고 나라를 가졌음에, 이 영화가 절실히 요구되는 것이다. 오늘까지의 나의 영화생활은 실패다. 그러나 이 실패 속에서 나의 새로운 생을 발견할 수도 있었다.”

안석주는 광복 후 전국문화단체총연합회 부회장, 대한영화사 전무이사, 대한영화협회 이사장 등을 맡아 좌우로 갈린 영화계 재건에 힘썼다.

《조선문화30년사》를 집필하던 중 쓰러지게 되고 그 와중에 여순반란사건을 소재로 ‘뉴스 영화’를 제작하다 끝내 일어서지 못했다. 1950년 2월 24일 오전 5시. 50세의 일기로 서울 신당동 291-33번지 자택에서 영면했다.

《월간조선》은 김동인과 안석주의 삶을 더듬을 수 있는 몇 편의 글을 소개한다. 원문을 살리되 현대어 표기에 맞게 수정했다. ‘□’ 표시는 판독이 불가능한 글자를 뜻한다.

▲참고 도서: 《조선일보 사람들》, 김치홍의 《김동인 평론전집》)

〈김동인군 결혼식〉

|

| 1930년 4월 평양에서 김동인은 김경애와 결혼한 후 서울 서대문구로 이사했다. |

▲출처=1931년 4월18일자 《조선일보》 4면

〈《조선일보》 시대〉

김동인

|

| 김동인은 1930년 7월 30일부터 8월 8일까지 《조선일보》에 소설 〈무능자의 안해(아내)〉를 연재했다. 당시 소설 삽화는 안석주가 그렸다. |

듣는 바에 의지하건대 방응모는 본시 《동아일보》 정주(定州)지국장이었다. 그는 《동아일보》 본사로 보내야 할 신문 대금을 몇 달 밀렸다. 그래서 그때 《동아일보》 사장이던 고 송진우(宋鎭禹)가 지국을 해소시키고 말았다.

방응모는 송진우에게 누차 한 번만 더 연기해주기를 간청했지만 송진우는 단연 이를 거절하고 지국을 해소시켰다.

여기 분개한 방응모는 하릴없이 금광덕대로 전향하였는데, 운이 터지노라고 금광에서 노다지가 나서 금광부자가 되었다 한다.

이 방응모가 철천지한을 품은 게 《동아일보》와 밑 한 계통인 보성전문학교였다. ‘내가 장차 크게 되면 《동아일보》를 압도할 신문과 보성전문을 압도할 학교를 만들겠다’는 결심을 하였다.

그때인지는 모르지만 방응모는 《중외일보》 폐간 임시에도 《중외일보》를 사려고 움직이다가 아직 자금에 미흡한 점이 있어서 모 출판사를 사려고 움직인 일이 있다.

전사는 하여간, 그때 사멸 상태에 빠졌던 《조선일보》를 매수하여 다시 살린 그 공적은 크게 볼 줄 알아야 할 것이다.

《조선일보》를 매수하여 연건동에 문을 열고 조만식 사장, 방응모 부사장, 주요한 편집국장이라는 진용으로 《동아일보》에 선전을 포고하였다.

방응모의 금력과 주요한의 편집기술은 《동아일보》와 넉넉히 맞설 만하였다.

당시 윤전기가 한 대밖에 없는 《조선일보》로서는 《동아일보》의 일간 10페이지의 간행을 실력으로 당할 수가 없었다. 그러나 조석간 간행이 인기를 사서, 더욱이 투쟁력 왕성한 신진 기예의 기자로 조직된 주요한 내각의 참신한 취재 편집이 인기를 사서 《조선일보》가 과거 십 년간을 따르다 따르다 못하여 참패한 《동아일보》와의 쟁파전에 《조선일보》는 드디어 《동아일보》를 육박하고 압도하게 되었다.

귀순 이래 《동아일보》의 공로자 이광수를 《조선일보》에서 뽑아 오고, 명예사장 조만식을 들어내고 방응모 자신이 사장이 되고, 이리하여 《조선일보》는 《동아일보》와 대등의 위에 오르고 지국장 떼인 분풀이는 충분히 하였다.

당시의 에피소드로 방응모는 옛날 원수 송진우와 사사에 겨루어 어떤 좌석에 초대를 받을지라도 자기가 먼저 가서 송진우의 윗자리에 앉아야지, 차례가 뒤떨어져서 아랫자리로 가게 되면 불쾌한 표정까지 감추지 못했다 하니, 그의 성격을 가히 짐작할 것이다. (중략)

나도 방응모 《조선일보》가 될 때 불리어서 《조선일보》의 학예부를 40일간 맡아본 일이 있다. 이 40일간의 봉급생활로서 과부의 서방질이나 일반으로나 스스로도 창피하게 생각하는 바이다.

그러나 그동안에도 한두 가지의 유쾌한 일은 있었으니, 하나는 위에도 말한 일이 있지만 민촌(民村) 이기영(李箕永)의 발견이었다. 그때의 민촌은 소위 살인 방화소설 문사로 중앙 문단에서는 제외되어 있는 사람이었다.

40일간의 《조선일보》 시절

|

| 강원도 원주에 위치한 김동인 묘소 왼쪽에 있는 그의 친필비. |

당시 백철(白鐵)도 좌익(동반자) 계열의 한 맹장으로서 민족과 문학가들을 덮어놓고 욕하던 패지만, 어떤 날 《조선일보》에 나를 찾아와서, 이제부터 이데올로기를 고칠 테니 원고를 사달라고 하면서 원고 뭉치를 내놓았다.

《조선일보》는 당시 복간 초라, 원고료 예산도 확정되지 않아서 지금 생각하면 얼굴 붉힐 정도의 돈을 지불하고 원고를 산 일이 있지만, 이렇듯 단 몇 푼이라도 지불해서, 가난에 쪼들리는 문사들에게 점심 한 그릇 값이라도 내어주기 위하여, 나는 늘 경리 측과 다투었다.

그때 어떤 날 편집국장 주요한이 나에게 “《조선일보》에 연애 소설 한 편을 실어야겠는데 누가 좋을 듯하냐” 묻기에, “아마 여학생 소설로는 이태준(李泰俊)이 으뜸”이라 대답했더니 (주)요한 말이 “채만식(蔡萬植)이 어떻겠느냐, 어떤 간부가 채를 추천하는데…” 한다.

사실 이태준은 그때 신생사(新生社)라는 데 들어가서 몇 된 수필의 전력은 있지만 아직 미지수였다.

채만식이도 아직 전력이랄 것은 없지만 조선문단 제2기(방춘해[方春海]의 조선문단이 폐간된 뒤에 최서해[崔曙海]가 남모[南某]라는 출재자를 붙들어 한 호인가 두 호인가 낸 일이 있다) 시절에 약간 문명(文名)을 낸 사람이었다.

그로부터 며칠 뒤 채만식이 원고 한 뭉치를 가지고 찾아왔다. 요한의 말이 그 원고를 보아서 고칠 데를 고쳐주라는 것이다. 그러나 나는 이태준을 지지하는 사람이라, 채만식의 그 원고(〈인형의 집을 나와서〉라는 것이었다)를 여러 군데 뻑뻑 말살을 하여 도로 내주었다.

그런 뒤에 나는 《조선일보》를 사직하고 나와서, 뒤는 모르지만 채만식의 그 〈인형의 집을 나와서〉가 먼저 《조선일보》 지상에 연재되고 그 뒤에는 이태준이 집필(아마 〈성모[聖母]〉라고 생각된다)하였다.

《조선일보》를 물러 나와서 수절과부 서방질한 것 같아서 어이없이 있을 적에 어떤 날 《조선일보》 조만식 사장이 찾아왔다. 그리고 내게 〈운현궁의 봄〉 계속 집필을 파격의 원고료로써 부탁한다.

내가 《조선일보》에 재적할 동안 내가 책임 맡은 학예면에 사담(史譚) 〈운현궁의 봄〉을 며칠에 한 번씩 연재하고 있었다. 하도 총망스러운 신문사 일의 여가에 쓰는 바이라, 쓰며 말며 그러했는데, 독자들에게서 좀 성실하게 연재하라는 투서가 자주 들어오는 모양이었다.

아직 집값 월부금으로 치르던 것이 계속되는 시절에 갑자기 직장까지 떨어져서 어찌할 방도가 아직 서지 못했던 차이라 나는 이를 수락하였다.

“집값을 월부로 치르던 시절이라 내 원고를 한꺼번에 다 써갈 터이니, 원고료를 일시금으로 달라”고, 그 조건으로 다시 원고료 생활로 돌아왔다.

조선에서의 원고료 생활이란 사실 불가능한 일이다. 더욱이, 일본의 준전(準戰) 생활 체제의 강화 시기로서, 인쇄용지는 부족하였다. 검열 제도 강화로 글쓰기는 어렵겠다, 우리 사람의 습성으로 원고료 지불은 군돈 같아서 좀체 주지 않겠다, 그래도 원고료는 대정으로 주는 것이라 이쪽에서 채근하기는 면증스럽겠다, 등등의 관계로 그냥 글에 종사하는 사람은 쉽지 않고, 글을 부업으로 하거나 혹은 아주 글에서 떠나서 다른 직업으로 전향해버리거나 하는 것이었다.

그 당년에도 ‘문단 침체’니 무에니 시비가 많았지만, 일반 대중의 이해 지대(支待)가 없고 관할 당국의 철저한 탄압 아래서 생활 방도도 보장되지 못한 문사들이 순전히 노력과 정성으로 그만한 업적이라도 쌓았다 하는 점을 크게 평가할 줄 알아야 할 것이다. 자고로 어느 나라 어느 민족의 문학이 이러한 곤경 학대 아래서 나서 자란 자 있었던가?

《조선일보》 조만식 사장 찾아와 소설 집필 권유

더욱이 조선문학은 조선어로써 조성되는 것이다. 남차랑(南次郞) 총독 시절에, 소학교서부터 조선어과를 뽑아버리고 관공서는 가정에서도 일본말을 쓰라고 강제하며 가게에서 담배 한 갑을 사도 일본말로 하는 시절에 있어서도 그 강제, 그 탄압, 그 제재를 무릅쓰고 조선어를 사수(死守)하여 해방된 국가에 그대로 바친 그 위업에 대해서는 이 나라 언어를 사용하는 자, 한결같이 모두 사례를 하여야 할 것이다.

▲출처=‘문단 30년의 자최’, 《신천지》, 1949년 3월, pp.197~200

〈문단(文壇) 메리꼬 라운드*③〉

‐만문만화(漫文漫畵)*

‘패수(浿水)에 한(恨) 담은 시어딤 김동인씨’

안석주

|

| 1933년 1월20일자 《조선일보》 4면에 실린 안석주의 漫文漫畵 ‘浿水에 恨 담은 시어딤 김동인씨’. |

“네~이.”

“저~ 능라도(綾羅島)에 나비같이 반짝반짝 나는 그게 무에냐?”

“그게 옥매딸 춘향이 건너뛰는 맵시올시다.”

“춘향이거든 이리 오래라. 사화(史話) 한턱 내라 해보자. 이몽룡이 사또 되어 폐포파립으로 남원에 내달아 민원(民怨)을 살피어 원님 내쫓던 이야기 말이다.”

“거? 안 됩니다. 이편에서 가시면 모르되 오랠 수는 없습니다. 아직도 이몽룡의 혼(魂)이 있어 꼼짝 못 합니다.”

“허허! 그럴 게다.”

◇

시어딤 김동인씨를 대(對)하면, 보지는 못했지만 옛이야기에 이몽룡의 풍채와 같은 것이 있어 보이고 씨의 청춘시절에 호방한 생활이 그때의 사회 정세가 젊은 지사로 하여금 ‘멜랑꼴리’한 감정을 갖게 한 바이지만 감정이 예민한 씨로서 더욱이 풍광이 좋은 곳에서 탄생한 그는 일찍이 술잔을 들지 아니치 못하게 한 듯하다.

모란봉(牧丹峰)을 돌아 부벽루(浮碧樓)에 주저앉아 능라도를 고이 싸고도는 패수를 굽어볼 때 젊은이의 먹은 큰 뜻이 있었겠지만 꼼짝달싹 못 하는 그 사위(四圍)의 위세에 몇 번이나 패수에 눈물에 젖은 얼굴을 씻으랴, 화□에 몸을 싣고 술 마시고 노래하며 지우주우(知友酒友)와 더불어 대동강을 오르락내리락할 때에 능라도에 홍의청상(紅衣靑裳)의 춘향이 같은 소녀의 버들피리 소리에 뱃전을 두드리고 통곡도 하였으려니….

지금에 대동강 앞에 물 긷는 아낙네의 물동이에 철철 넘는 물은 씨의 눈물의 일루(一淚) 또 일루이며 그 물동이 속에 뜬 버들잎은 ‘시어딤’의 비치니.

새봄이여, 패수에 더 일찍 오라 ‘시어딤’의 새 웃음을 보자!

◇

시어딤은 《창조》 《폐허》 《폐허 이후》 등의 동인이었으며 조선 신문학 운동이 있은 후 오늘날까지 붓을 멈추지 않는다.

지금에는 사화(史話)나 기타에 민족주의 문학자로 국민문학파의 회향(回向)을 보이고 있으나 그의 작품에 있어서 □□하고 정밀(靜密)한 필치(筆致)는 문외한(門外漢)인 만화자(漫畵子)로도 탐독하게 하는 바다.

◇

역사가 오래인 씨는 이 빈약한 문단에서 원고료로 생계를 삼고 옛날의 사나이다운 호협한 기운이 그대로 있어 벗을 만나면 쇄구(鎖口)주의자인 씨도 너그러운 웃음에 양이 어림없이 준 술이지만 ‘포켓’을 기울어 달이 기울 때까지 “아히야, 술 부어라”를 연발한다고 한 말을 들었다.

◇

호인이면서도 어디인지 강직한 씨가 한 가지 습성은 무탈모(無脫帽)주의이니 어디를 가든지 그의 그 검고 윤택한 머리 질을 보기에 드문 것이다.

이 세상이 남에게 굽혀도 손가락질이요, 너무 버텨서도 손가락질이나 무탈모가 거리낄 것 없는 문인으로서 탈선은 아닐 것이다.

*메리꼬 라운드: 회전목마(a merry-go-round).

*만문만화: 한 컷 만화에 짧은 글을 덧붙인 형식의 글이다. 안석주가 1936년 영화에 전념하기 위해 신문사를 떠날 때까지 ‘만문만화’는 《조선일보》를 무대 삼아 전성기를 누렸다.

▲출처=1933년 1월20일자 《조선일보》 4면

〈영화과(映畵科)①〉

‐‘팬의 다양성(多樣性)’

영화감독 안석주

|

| 1939년 4월23일자 《조선일보》 5면에 게재된 안석주의 산문 ‘영화과(映畵科)①’. |

한 영화관에 수천 사람이 모여서? 그보다도 한 영화를 수천 명이 일시에 보고도 그 느끼는 바 없는 바가 다름은 흥미 있는 일이다.

재작년에 ‘파라마운트’ 영화 〈명일(明日)은 오지 않는다〉를 본 사람 중에 싱겁다는 사람, 눈물이 나서 걷잡을 수 없었다는 사람이 있는데 이 영화에 대해서는 관람자의 연령의 관계도 있겠지만 교양이라든가, 영화를 볼 줄 안다든가, 모른다든가 하는 영화에 대한 지식뿐 아니라 그 작품에 흐르고 지나가는 그 작자의 ‘이데아’가 어디 있는가를 알아보느냐에 있을 것이다.

전기(前記)의 그 영화뿐 아니라 〈미모자 관(館)〉 같은 것이나 〈여인도(女人都)〉 〈금남의 집〉 같은 것도 영화 제작에 종사하는 사람까지 그들의 견해도 구구하면서 일반 팬들의 큰 화제가 되었음이 이 또한 흥미가 있는 일이다.

또는 몇 해 전에 독일의 영화 〈탄갱(炭坑)〉이 조그만 센세이션도 일으키지 않고 헐값으로 왔다가 가버렸는데 이런 영화를 지금쯤 상영하였더라면 일전에 경성서 상영되었던 〈치카고〉보다는 훨씬 인기가 높았을 것이다.

시대의 조류와 그 시대 사회상에 따라 물론 인심이 달라지니 영화를 보는 그 마음, 그 감각, 그 견해도 달라지겠지만 지금에 ‘리뷰’? 영화가 퇴세(退勢)에 있는 것은 영화수입 제한에서뿐 아니라 그렇게 될 수밖에 없는 그 영화의 시대색의 변천, 다시 말하면 이미 영화 팬들의 기호에는 벗어나게 된 것이 아닐까.

또한 〈페페·르·모코(望鄕)〉가 경성에서 왜 그만치 환영을 받았느냐는 데는 감독 ‘주비비에’나 주연자 ‘쟝코, 갸방’에 있을 뿐 아니라 그 ‘스토리’, 그 화면 연속시킨 기교에도 있겠지만 그 영화를 가지고 현대 영화 팬들의 인생관 세계관을 알겠으며 그보다도 지금의 영화 ‘팬’들은 어떠한 영화를 요구하느냐에 대하여 알 수 있는데 또 알 수 없는 것은 여러 해 전에 수입상영 되었던 〈사춘조(思春調)〉나 〈처녀호(處女湖)〉 같은 것이 수십 차 재상영되어도 이 ‘로맨틱’한 영화가 여전히 대갈채를 받는 것은 불가사의한 일이 아닐까.

문단의 모모씨도 〈처녀호〉 이야기만 나면 금방 미소를 하고 “시릿느·시몽!” 하고서 연정까지를 느끼는 듯한 표정을 보면 도대체 영화라는 게 현대 ‘인텔리’에게는 물론 누구에게나 큰 마력을 가진 것이 아닐까.

조선영화로 말하더라도 자기들의 살림살이, 그 얼굴, 그 걸음걸이가 재현되는 것, 이것만 의붓자식 모양으로 눈살을 찌푸리고, 피해가든 것은 조선영화가 기술상으로나 여러 가지가 일본영화나 외국영화에 비할 수 없이 유치했던 관계도 관계였겠지만 일반 영화 ‘팬’보다는 시대가 떨어졌었음이 원인인데 지금은 좋으나 나쁘나 덮어놓고 조선영화가 상영되면 영화관이 대만원인 것은 웬 까닭일까.

그것은 외국영화가 아무리 세계적인 작품이라도 남 잔치를 구경하는 셈이요, 자기의 생활에는 손톱만치도 관계가 없다는 것. 자기의 얼굴 동작 생활도 보고 싶고, 그리고 자기들의 노래도 듣고 웃음소리도 듣고 싶다는 것을 깨닫게 된 까닭인 줄 알며 그보다도 조선영화도 자라가는가, 발달 향상하는가, 하고 구경하는 노파심을 가진 축도 많고 첫째 영화에 간난이, 복순이, 춘향이, 김첨지, 이주사 하는 정다운 이름, 정다운 얼굴이 나오고 그 사람들이 사랑이 깨져서 울고 달밤에 꽃밭 앞에서 속삭이고 장구를 치고 춤을 추고 하는 것이 보이는 까닭에 보는 ‘인텔리’층 이외(나는 그렇게 본다)의 사람인 ‘팬’이 대다수로 증가한 까닭으로 본다.

이것은 제2류 제3류 극장에 가보면 곧 알 것이니 ‘인텔리’들이 내어버리는 조선영화를 때 묻은 ‘스크린’ 앞에 앉아서 그 너절한 영화를 보고도 웃고 울고 하는 축들이 업신여길 수 없는 조선영화 ‘팬’의 대다수인 것을 알 수 있다. 이렇게 영화 팬들의 층이 여럿이니 그 감상법을 할하기에 곤란한 점이 많다

▲출처=1939년 4월23일자 《조선일보》 5면

〈문단회고록 ①〉

안석주

지금으로부터 30년 전 기미년 가을이듯 싶다. 바로 독립운동의 해다. 서울 동소문 안 혜화동이 지금은 인가가 빽빽이 들어차서 볼품이 없지만, 그때는 혜화동을 들어서면 길옆으로 맑은 시내가 흐르고 냇가에는 버들이 늘어져 있어서 풍치가 좋았다.

봄만 되면 더 말할 나위 없이 아름다운 동리다. 이렇게 동리 동쪽에 수림(樹林)이 좋은 번듯한 터전에 맵시 있게 들어앉은 기와집에 여류화가 나혜석이가 행리(行李)를 걸어놓은 지도 며칠이 안 된다.

이 여자는 일본여자미술학교 출신으로 노리끼한 육색에 가냘픈 체구인데 이런 점이 혹시 그 당시 문화인들의 상대가 될 수 있는지 모르나 그 교태는 일본유학생 아니고는 도저히 미태(媚態·아양을 부리는 태도-편집자)로 돌려 놀 수는 없었다. 이 교태로 하여서 일생을 그르쳤으나 어쨌든 이때만 해도 청춘인지라 능히 젊은 지사나 여인들이 자기 집에 드나들게 하였다.

이 여자에게는 ‘파트너’ 겸 남편이 이미 정해 있으나 그 여자가 일본서 가지고 온 자유연애관은 별로 그런대로 깨질 리 없다.

하루는 이 집에 《폐허》 동인 제씨가 나타났다.

“가을의 자연과 인생과 예술과—” 이렇게 화제가 굴러서 나혜석의 작품 평에 이르러 반드시 예찬이 나올 것이나 (김동인, 횡보 염상섭, 김찬영, 공초 오상순, 수주 변영로, 안서 김억씨 등) 이분들이 호락호락이 여자라고 덮어놓고 추는 이들이 아니라 다만 어느 분이 술김에 “우리나라에서 여류 화가로서는 나군 하나뿐이니까” 이 말 한마디로 이 집의 술값은 치른 셈이요, 이 바람에 나혜석의 개인전람회의 작품 정가표가 풍경화 한 폭에 그때 돈으로 1500원야(也)라는 엄청난 고가여서 그 교태가 전람회에도 횡애(橫隘)하였다.

사실 이 여자는 그림을 배웠으나 작품을 보면 인체의 골상학도 잘 모르는 듯하였고 그저 정물화가 속(俗)되지 않다고나 할까 그러나 그의 성격에는 히스테리칼할 것이 특징이겠으나 이것이 그 일생을 그르친 바요 이 《폐허》 동인의 환멸을 자아내게 한 바일 것이다.

《폐허》 절망기의 문학

《폐허》 동인은 독립운동도 성취 못 한 오늘, 그들은 《폐허》에 돌아와 비분하야 방황하던 끝에 위안처를 찾았고 또한 그것이 속되지 않기 위하야 소위 일본 유학생, 인텔리 여성이라는 나(羅)의 집을 자주 찾아본 것이겠으나 오히려 요정에 기생이 향기가 있고 정서가 있고 거기서 문학적인 소재를 찾을 것도 같았다. 그래서 ‘마돈나’라든가 ‘비너스’로 여겼던 나혜석의 노란 얼굴이 그들의 희미한 기억이 되어갈 뿐이다.

《폐허》 동인 중에는 김동인·김찬영 양씨가 부자라 동인들이 매야(每夜) 요정 출입에는 걱정이 없었다. 김억씨도 중산 이상은 되나 오상순·변영로 양씨는 그제나 이제나 빈털터리라 오상순씨는 그때도 역시 식사(式辭), 축사, 찬사로 한몫을 보고 어딜 가나 영서(英書), 철학책 십여 권은 옆에 끼고 다녀서 기생이 오씨를 늘 보니 낯은 익고 이름이 얼른 생각 안 나는 때는 “책 서방님” “책 나리”라고 부른 적도 있다.

변영로씨는 기생이 어여쁘다거나 밉다거나 관계할 것이 없이 그때나 이때나 그저 술뿐이라 다만 잔소리가 길어서 파흥될 때가 있으나 그의 재치 있는 시(詩)는 동인들이 애송할 뿐 아니라 세평이 높은지라 어디서든지 빠질 수가 없다. 물론 오상순씨도 저, 휘트먼의 시를 능가할 수 있는 장시는 또한 《폐허》지에서 빼놓을 수 없다.

늘 비분강개한 중에서도 내세의 희망을 보고자 하는 그들은 이 《폐허》라는 절망기의 문학의 과정을 밟을 때 모든 것을 부인하기 위하야 매일 매야 술집에서 세월을 보내나 그들은 서로 약속이나 한 듯이 술을 끊고 집에 들어앉아 책을 읽고 창작을 하고 사색을 하는 때가 있다. 이런 때에 일화가 있다.

공초 오상순이 서울 광희문(光熙門) 근방 허술한 외딴집에 살고 있었다. 당시 부인이 있었다는데 아무도 본 일이 없다. 하루는 공초가 기르던 고양이가 죽은 것을 공초가 무덤을 만들어 그 안에 매장한 뒤에 천지가 통곡한다는 뜻으로 시를 지었는데, 그 시가 명시(名詩)였다는 것이다.

《폐허》 동인 중에 요절한 남궁벽(南宮璧)이라는 이가 있다. 이 불행한 시인은 예배당 한 모퉁이에 임시로 살면서 달밤이면 뜰에 핀 월계화를 밤새워 바라보며 시상에 잠기곤 했다고 한다. 그러나 ‘한 기생과의 연정 관계로 자살을 했다’고 하는데 그의 죽음을 목격한 자가 없어서 분명치 않다.

《폐허》를 고쳐 《폐허 이후》라 하고…

어쨌든 《폐허》 동인들은 자기들 사유에 대하야 회의를 갖게 되었다. 즉 강토에 돌아와 빼앗긴 내 나라를 폐허라 상징하고 차탄(嗟歎·탄식하고 한탄함-편집자)과 영탄(詠嘆)만 해야 될 것인가? 여기에 문학 이전에 사상이 있어야 될 것을 깨달았다. 그래서 횡보 염상섭은 ‘도스토옙스키’, 안서 김억은 ‘타고르’, 공초 오상순은 ‘괴테’를 정한 듯싶다. 그러나 그들은 그러한 답습은 한 표현에 대한 기교를 배움에 지나지 않은 바이요, 조선민족으로서 문학인으로서의 그 사상이 따로 있음을 알고 있었다. 그래서 그들은 《폐허》라는 잡지에서 《폐허 이후》라는 문학사적인 단계로 나아갔다.

이제 그들은 이 《폐허》에서 민족의 생맥(生脈)을 찾으려 한 것이다. 그래서 그 생맥을 찾으려는 때 《폐허》를 고쳐 《폐허 이후》라 하고 그들은 사색의 시기를 가지는 것이다. 물론 민족 전체가 이 사색의 시기를 가져야 될 때이었는지 모른다.

“깊이깊이 생각해야만 얻을 수 있다.” 이 말은 예수의 말에 “구(求)하라, 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라, 그러면 얻을 것이니라”라는 말과 같은 말일 것이다.

이들, 이들뿐 아니라 독립운동에 나서고 문화운동에 나선 이때의 젊은이들은 대개가 기독교회의 문을 두드렸던 사람들이다.

한일합병 전에는 독립협회 같은 것이 있어 젊은이들이 모일 곳이 있었으나 이제는 교회밖에 없다. 교회는 미국 선교사의 권한이 뻗친 곳인 고로 왜경(倭警)이 함부로 닦달은 하지 못하는 곳이다.

젊은이들은 사람 모인 곳에 가고 싶었고 민족이 모여서 서로 맘을 합할 수 있는 곳을 찾았다. 그곳은 교회다.

그들은 여기서 서양문명의 원천이 될 수 있는 한 진리를 보았다. 그것은 위에 말한 “구하라, 그러면 주실 것이요 찾으라, 그러면 얻을 것이니라”라는 성경의 구절과 “문을 두드려라. 그러면 너희에게 열릴 것이니”라는 구절이다.

이들은 민족의 ‘삶’을 위하여 일어섰다. 이것이 기미년 독립운동이다. 민족의 살길을 찾고자 피로써 문을 두드렸던 것이다. 이때가 민족이 크게 각성한 때이다. (하략)

▲출처=1949년 10월 《민족문화: 문화단체연》 창간호, pp.106~111 중에서 발췌⊙