⊙ “새로운 국민, 새로운 국가를 만들기 위해서는 먼저 인민의 품성과 습관부터 바꾸지 않으면 안 된다”

⊙ “衆論은 반드시 사람의 수가 아니라 知力의 분량에 의해 强弱이 생긴다”

⊙ “어리석은 사람이 권력을 쥐고 이로 인해 신념까지 생기게 되면 어떤 큰 惡行이라도 저지르지 못할 게 없다. 세상을 위해 가장 두려워해야 할 妖怪라고 할 수 있다”

⊙ 풍부한 각주 통해 근대 개념어의 도입·전파 과정 보여줘… 해제 통해 韓·中·日 근대사를 일목요연하게 개괄

⊙ “衆論은 반드시 사람의 수가 아니라 知力의 분량에 의해 强弱이 생긴다”

⊙ “어리석은 사람이 권력을 쥐고 이로 인해 신념까지 생기게 되면 어떤 큰 惡行이라도 저지르지 못할 게 없다. 세상을 위해 가장 두려워해야 할 妖怪라고 할 수 있다”

⊙ 풍부한 각주 통해 근대 개념어의 도입·전파 과정 보여줘… 해제 통해 韓·中·日 근대사를 일목요연하게 개괄

지난 9월, 2년 반 넘게 기다리던 책이 나왔다. 후쿠자와 유키치(福澤諭吉・1835~1901)가 짓고, 성희엽(成熙曄) 박사가 번역한 《문명론 개략(文明論 槪略)》(소명출판 펴냄)이 바로 그 책이다.

1875년에 나온 유키치의 《문명론 개략》은 당시 5만 부가 팔린 일본 최고의 베스트셀러였다. 일본 인구가 3500만명가량이던 시절 얘기다. 이 책은 개인(個人)의 자유(自由)와 창의성을 바탕으로 하는 ‘자유’와 ‘공화(共和)’라는 서구 근대사상의 핵심 가치를 제시함으로써, 메이지(明治)시대 일본 사회가 서구(西歐) 근대적 세계관을 본격적으로 받아들이는 계기가 됐다는 평가를 받는다.

메이지유신(明治維新)은 냉정하게 말하면 도쿠가와(德川) 막부 260년 동안 중앙권력으로부터 소외되었던 조슈(長州)와 사쓰마(薩摩)의 하급 사무라이들이 무가(武家)정권 700년 동안 뒷방 신세였던 천황을 ‘얼굴마담’으로 내세우고 일으킨 쿠데타였다. 하지만 이후 ‘근대국민국가 일본’을 만드는 네이션빌딩(nation-building)이 이어졌기에 메이지유신은 역사에 큰 글자로 기록될 수 있었다.

메이지유신 이전 일본 사상사의 흐름과 메이지유신의 전개, 그리고 그 후의 네이션빌딩을 궁구(窮究)해온 성희엽 박사는 메이지유신을 ‘조용한 혁명’이라고 표현한다. 막부 말기 혼란기의 테러와 유신 도정(道程)에서의 내란(內亂) 등으로 3만여 명이 목숨을 잃었지만, 이후의 성취를 생각하면 수십만, 수백만 명이 희생된 프랑스혁명이나 러시아혁명 같은 다른 혁명과 비교할 때 상대적으로 저(低)비용, 고(高)효율의 혁명이라는 의미다.

후쿠자와 유키치와 《문명론 개략》

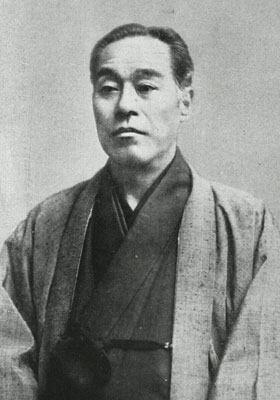

메이지유신이 제 길을 찾아갈 수 있었던 이유 가운데 하나는 후쿠자와 유키치라는 걸출한 ‘나침반’이 있었기 때문이다. 후쿠자와 유키치는 막부 말기 이래의 격변기에 저술과 언론, 교육을 통해 당대 일본인들의 향도(嚮導) 역할을 했다. 일찍이 1860~1867년 서양 여러 나라를 세 차례 방문한 그는 평생 동안 《서양사정》 《학문의 권장》 《문명론 개략》 등 56권의 책을 저술했다. 후쿠자와 유키치는 1882년 《지지신보(時事新報)》를 창간해 언론인으로도 활약했고, 1868년에는 게이오(慶應)의숙을 세워 오늘날 일본 양대 명문 사학(私學) 중 하나로 키웠다. 일본에서는 그의 업적을 기려 1984년부터 1만 엔권 지폐에 그의 초상을 넣었다.

후쿠자와 유키치는 조선 말기 한국 지식인들에게도 많은 영향을 미쳤다. 개화파(開化派)의 영수(領袖) 김옥균(金玉均)은 후쿠자와 유키치와 교유했고, 유길준(兪吉濬)·윤치호(尹致昊)·서재필(徐載弼) 등은 게이오의숙에서 수학(修學)했다. 유길준은 《서유견문(西遊見聞)》을 집필할 때 후쿠자와 유키치의 《서양사정》 《문명론 개략》 등을 참고했다. 《한성순보(漢城旬報)》(1883년)·《한성주보(漢城週報)》(1886년)는 후쿠자와 유키치가 지원해준 인쇄기와 활자, 그가 추천해준 일본의 편집·인쇄 기술자들의 도움을 받아 제작되었다. 량치차오(梁啓超) 등 중국의 개혁파 지식인과 혁명가들도 후쿠자와 유키치의 영향을 많이 받았다.

후쿠자와 유키치의 저술 중 가장 대표적인 것이 《문명론 개략》이다. 성희엽 박사는 “동아시아에서의 사상적 근대는 《문명론 개략》이 나온 1875년 3월에서 시작된다”고 말한다.

사실 《문명론 개략》은 지금 관점에서 보면 낡은 책이다. 이 책에서 설파하는 문명의 개념, 서양 문명의 기원, 동서양 문명(일본·중국 문명)의 비교 같은 이야기는 막 서양 문물을 수입하려던 시기의 일본이나 그보다 한발 늦게 개화에 나선, 그 무렵의 조선과 중국에는 새로운 이야기일는지 몰라도 말이다. 이 책에서 ‘문명’ ‘반(半)문명’ ‘야만’으로 세계를 구분하는 것은 오늘날 ‘정치적으로 올바름(Political Correctness·PC)’ 관점에서 볼 때에는 지탄받기 딱 알맞은 소리다.

그럼에도 불구하고 역자(譯者)가 150년 전 일본 지식인이 쓴 이 책을 굳이 다시 번역한 이유는 무엇일까? 왜 우리는 이 책을 읽어야 하는 것일까?

가장 중요한 이유는 후쿠자와 유키치가 이 책을 통해 전하고자 한 메시지, 즉 자유와 공화, 독립자존(獨立自尊)이라는 가치가 오늘날을 사는 우리에게 여전히 유효한 것이기 때문이다.

또 다른 이유는 이 책이 서양에서 만들어진 근대의 여러 정치·경제·사회·문화적인 여러 개념(槪念)이 일본을 거쳐 한국으로 어떻게 유입되었는지 잘 보여주기 때문이다. 이 책은 일본인들이 어떤 고민을 하면서 서양 문물을 흡수했는지, 그리고 그것이 오늘을 사는 우리에게 어떤 유산을 남겼는지 잘 보여준다.

“개인의 독립이 있어야만 국가의 독립이 있다”

1872년에 펴낸 《학문의 권장》에서 “개인의 독립이 있어야만 국가의 독립이 있다”고 역설한 후쿠자와 유키치는 이 책에서도 개인과 독립, 독립자존, 그리고 그 바탕이 되는 자유를 일관되게 강조한다.

후쿠자와 유키치는 자유를 개인의 권리라는 차원을 넘어 서구 문명의 핵심가치, 서구 문명의 뿌리를 이루는 하나의 세계관으로 이해하면서, 일본이나 중국에는 그러한 자유의 정신이 부재(不在)했다고 지적한다.

후쿠자와 유키치는 “일본 인민들이 오랫동안 권력편중(權力偏重) 아래 살다 보니 품행과 본성까지도 수동적이고 의존적으로 바뀌어버렸다”고 비판한다.

“일본의 인간 교체는 상고(上古)시대부터 통치자 부류와 비통치자 부류라는 두 원소로 나뉘어 권력편중을 이루고 오늘날에 이르기까지도 그 형세가 바뀐 적이 없다. 인민 가운데 자기 집단의 권위를 주장하는 자가 없음은 당연히 두말할 필요가 없다. 종교도 학문도 모두 통치자 부류 안에 농락되어 전혀 자립할 수가 없었다. 난세(亂世)의 무인(武人)에게는 의지와 용기가 있는 듯이 보였지만, 역시 독일개인(獨一個人)의 맛(味)을 몰랐다.”

“유형(有形)의 완력도 무형(無形)의 지덕(知德)도, 학문도 종교도, 모두 통치자의 당(黨)과 한 패가 되고, 그 당원은 서로 상대방에 의존하여 각자 권력을 뻗고, 부(富)도 여기에 모이고 재능도 여기에 모이며, 영욕(榮辱)도 여기에 있고 염치(廉恥)도 여기에 있으며, 까마득히 높은 상류의 지위를 차지하여 아래 백성을 제어하고 치란(治亂)과 흥망(興亡), 문명의 진퇴(進退) 모조리 다 통치자가 아는 일이라고 하여, 피통치자는 아예 여기에 마음을 두지 않고 태연히 길가에서 벌어지는 일이나 구경하는 것과 같았다.”

토크빌과 후쿠자와 유키치

이러한 ‘피통치자’들은 국가의 운명을 주체적으로 책임지는 근대국가의 국민(國民)일 수가 없었다. 후쿠자와 유키치 필생의 과업은 바로 일본인을 ‘백성’이 아닌 ‘국민’으로 거듭나게 하는 것이었다.

‘새로운 국민’은 어떤 사람인가? 한마디로 자유와 책임의 가치를 아는 독립적인 개인이다. 후쿠자와 유키치는 “일인(一人)의 사람으로서 독일개(獨一個)의 영욕(榮辱)을 무겁게 받아들일 용기가 없다면 무슨 일을 의논해도 무익할 따름”이라고 말한다.

여기서 흥미로운 대목은 후쿠자와 유키치가 “새로운 국민, 새로운 국가를 만들기 위해서는 먼저 인민의 품성과 습관부터 바꾸지 않으면 안 된다”고 역설하는 곳이다. 이는 후쿠자와 유키치보다 40년 전에 프랑스의 알렉시 드 토크빌이 《아메리카의 민주주의》에서 ‘습관’ ‘습속’을 강조한 것을 연상케 한다. 실제로 후쿠자와 유키치는 토크빌의 애독자였고, 《아메리카의 민주주의》를 숙독(熟讀)했다. 한국에서는 근래에서야 겨우 재조명되고 있는 토크빌에 대해 그때 벌써 관심을 두는 지식인이 일본에는 있었다는 사실이 놀라울 뿐이다.

그래서인지 후쿠자와 유키치는 토크빌과 마찬가지로 ‘다수의 전제(tyranny of the majority)’를 경계한다.

그는 “지금 세간에 ‘이 무리가 다수이고, 그 무리의 입이 시끄럽기 때문’이라고 하면서 그들의 소견으로 천하의 논의를 구획하고 조금이라도 이 구획선에서 벗어나면 이를 바로 이단망설(異端妄說)이라고 일컬으며 억지로 그 구획선 안으로 밀어넣어 천하의 논의를 일직선과 같이 만들려고 하는 자들은 도대체 무슨 심보 때문이란 말인가”라면서 “자유의 기풍은 오로지 다사쟁론(多事爭論)하는 가운데 존재하는 것”이라고 강조한다. ‘민주주의’를 내세운 권력과 홍위병(紅衛兵)들의 광란(狂亂) 속에서 자유가 점차 위축되는 오늘날 우리 사회에도 의미 있는 이야기이다.

후쿠자와 유키치는 당대 서구의 자유주의 지식인들처럼 권력에 대해 경계의 눈초리를 늦추지 않는다.

“인류가 가지고 있는 모든 권력은 결코 순정(純精)할 수 없다. 그 안에 반드시 타고난 악폐(惡弊)를 배태(胚胎)하고 있어서, 때로는 비겁함 때문에 일을 그르치고 때로는 과격함 때문에 사물을 해치는 경우를 천하고금(天下古今)의 실제 경험에서 볼 수 있다.”

“원래 권한을 마음 내키는 대로 행사함은 권력을 가진 자의 일반적인 폐단이므로, 이미 정부에 있으면서 권한을 가지고 있다면 그 권한 때문에 스스로 현혹되어 더욱 더 이를 가지고 노는 폐단도 있으리라.”

이 역시 폭주(暴走) 기관차와 같은 권력의 폭주 때문에 하루하루 나라가 망가지고 있는 오늘날 예사롭지 않게 들리는 말이다.

‘知力이 있는 자유로운 개인’ 강조

다수의 전제, 권력의 폭주에 대항하려면 어떻게 해야 할까? 후쿠자와 유키치는 자유로운 개인의 지력(知力)을 강조한다.

“중론(衆論)은 반드시 사람의 수가 아니라 지력(知力)의 분량에 의해 강약(强弱)이 생긴다는 것이다. 사람들에게 지력이 있다고 해도 이를 습관으로 결합시키지 않으면 중론의 체재(體裁)를 이룰 수 없다는 것이다.”

여기서도 ‘습관’이 나온다. 후쿠자와 유키치가 얼마나 토크빌을 열심히 사숙(私淑)했는지를 엿볼 수 있는 대목이다.

지력이 있는 자유로운 개인은 권력이나 다수의 선전선동에 휘둘리지 않는다. ‘가까이에서 눈과 귀로 보고 들은 것에 혹닉(惑溺)되어 사물의 원인(遠因)은 찾지 않고, 여기에 속고 저기에 가려져 헛되어 불평이나 내뱉고 멋대로 큰일을 할 거라고 하면서 한 치 앞도 안 보이는 깜깜하고 어두운 밤에 허공을 향해 몽둥이를 휘두르는’ 자는 우민(愚民)에 불과하다.

‘우민’에 대한 경고는 《문명론 개략》 곳곳에서 나온다. 이는 “우민이 되지 마라. 지력을 가진 자유로운 개인이 돼라”는 간절한 호소이기도 하다.

“적어도 문명으로 향해 가는 인간 세계에 살면서 남이 베풀어주는 음식을 받아 먹고 마시면서 기뻐하는 자는 굶주린 자이거나 아니면 우민이다. 이런 우민이 기뻐하는 것을 보고 덩달아 기뻐하는 자는 그 우민과 똑같이 어리석은 자일 따름”이라는 후쿠자와 유키치의 말은 포퓰리즘에 대한 경고로 새겨 들을 만하다.

“백성이나 사족(士族)이나 실제 자신의 사유재산(私有財産)을 얻거나 잃을 수 있는 경계에 있으면서도 태연하게 다른 나라 이야기를 듣는 듯하고 하늘의 화복을 기다리는 듯하며, 그저 묵좌(坐)하면서 사태의 추이만 바라보고 있을 뿐. 참으로 괴이하지 않으냐”는 말은 사유재산권을 심각하게 침해하는 문재인 정권의 부동산 정책을 아직은 자기 일이 아니라고 수수방관하는 오늘날 한국 국민에 대한 비판으로 읽을 수 있다.

“구빈(救貧)사업이 점점 성대해지고 그 시혜가 점점 오래 지속되면 가난한 백성은 틀림없이 여기에 익숙해져 그 시혜(施惠)를 덕으로 여기지 않을 뿐만 아니라 이를 정식 소득이라고 생각하여 받는 물건이 이전보다 줄면 오히려 시주(施主)를 원망하는 경우도 생긴다”는 말은 코로나19 대책을 빙자한 현금살포가 빈번해지고 있는 상황에서 귀담아 들을 만한 얘기다.

“인민을 어리석게 돌려놓으면…”

국민들을 올바로 일깨우기는커녕 권력을 위해 복무하면서 국민들을 잘못된 길로 이끄는 폴리페서(polifessor)에 대한 경고로 읽을 수 있는 말도 있다.

“세간(世間)의 학자 중에는 자신의 본분을 잃고 세간에서 바쁘게 뛰어다니거나 관리에게 부림을 당해 눈앞의 이해를 처리하려고 하다가, 그 일도 이루지 못하고 오히려 학자의 품위를 떨어뜨리는 자가 있다.”

오늘날 한국의 현실을 떠오르게 하는 말은 또 있다.

“어리석은 사람이 권력을 쥐고 이로 인해 신념까지 생기게 되면 어떤 큰 악행(惡行)이라도 저지르지 못할 게 없다. 세상을 위해 가장 두려워해야 할 요괴(妖怪)라고 할 수 있다.”

순정할 수 없는 권력, 권한을 마음대로 행사하고 싶어 하는 권력, 요괴와 같은 권력은 국민들을 우민, 더 나아가 수동적인 ‘피통치자’의 수준으로 묶어놓으려 한다.

후쿠자와 유키치는 “인민을 어리석게 돌려놓으면 정치의 힘은 점점 쇠약해질 것”이라면서 “정치의 힘이 쇠약해지면 그 나라는 나라가 아니다. 그 나라가 나라가 아니면 나라의 실체는 있을 수 없다”고 경고한다.

국민이 우민으로 전락하지 않으려면 어떻게 해야 할까? “도전적이며 독립적이며, 자신의 지위에서 서서 분노할 것은 분노하고 주장할 것은 주장하는 기풍을 길러야 한다”고 한 후쿠자와 유키치의 말 속에 답이 있다. 결국 다시 ‘독립적이고 자유로운 개인’으로 돌아오는 것이다.

후쿠자와 유키치는 저술과 언론, 교육사업을 통해 그런 인간을 만들어내는 일에 자신의 평생을 걸었다. 그 길이 쉬운 길은 아니었을 것이다. 하지만 후쿠자와 유키치는 한눈 팔지 않고 그 길을 걸었다. 그는 이렇게 말한다.

“설령 갈 길이 멀어도, 천 리 길, 겨우 한 걸음 내디뎠다고 해도 나아가기는 곧 나아가는 것이다. 갈 길이 영원하다고 하여 겁먹고 쪼그라들거나 스스로 선을 그어 나아가지 않을 이치는 없다.”

근대화의 순서

후쿠자와 유키치는 메이지시대를 대표하는 지식인으로서 메이지 일본이 나아갈 바를 제시한 인물이지만, 그의 주장과 일본제국의 진로가 반드시 일치하는 것은 아니었다. 예컨대 후쿠자와 유키치는 근대화, 즉 서양 문명의 도입과 관련해서 이렇게 주장한다.

“유럽의 문명을 구함에는 어려운 것으로 먼저 하고 쉬운 것을 나중에 하며, 먼저 인심을 개혁하고 이어 정령(政令)으로 넓혀가며, 마지막에 유형의 사물에 이르러야 한다.

이 순서를 거꾸로 하면 일은 쉬운 듯해 보여도 그 길이 갑자기 막혀 마치 장벽에 서 있는 것처럼 한 걸음도 나아갈 수가 없어서 그 장벽 앞에서 주저앉든지, 아니면 한 마디 나아갔다가 심한 경우에는 거꾸로 한 지라 뒤로 물러서게 될 것이다.”

한마디로 서양 문명을 도입할 때에는 전후완급(前後緩急)이 있으며, 정신적인 요소부터 도입하고, 그다음에는 제도적인 요소, 그리고 물질적인 요소는 가장 나중에 도입해야 한다는 말이다. 후쿠자와 유키치가 독립자존의 인간, 자유와 공화, 습관의 중요성을 강조한 것도 그 때문이었다.

하지만 메이지유신 이후의 일본은 후쿠자와 유키치의 이 가르침과는 거꾸로 갔다. 철도나 증기선, 병기(兵器) 같은 물질적 요소부터 허겁지겁 도입하고, 서양식 군대와 헌법, 의회 같은 제도적 요소를 나중에 도입했다. 그러나 정신적 요소, 특히 자유와 공화 같은 근대적 가치들을 체화(體化)하지는 못했다. 오히려 청일전쟁과 러일전쟁 승리 후 자고자대(自高自大)해지면서 1930년대에는 황도주의(皇道主義)로 포장된 쇼와(昭和) 파시즘으로 치닫더니 결국 태평양전쟁을 일으켰다가 패망(敗亡)하고 말았다.

천황중심주의 비판

후쿠자와 유키치는 “인민과 왕실 사이에 있는 것은 그냥 정치적인 관계일 따름”이라면서 “저 황학자(皇學者) 부류는 한발 더 나아가 군주를 존숭함에 그 존숭하는 까닭을 정치적인 득실(得失)에서 찾지 않고 이를 인민의 지극한 회고의 정(情)으로 돌리는데, 그 그릇됨이 심할 때에는 군주에게 허위(虛位)를 안기는 것도 마다 않고, 실(實)을 잊고 허(虛)에 기뻐하는 폐가 없을 수 없다”고 비판하는데, 이는 후일 군국주의하에서 천황이 ‘현인신(現人神)’으로까지 떠받들어지게 되는 것을 예견한 것처럼 보인다.

후쿠자와 유키치는 또 “무력(武力)에 편중된 나라에서는 자칫하면 앞뒤의 분별이 없어서 헛되어 병비(兵備)에 돈을 허비하고 빚 때문에 스스로 나라를 무너뜨리는 경우가 있다”고 경고한다. 이런 요소 때문에 《문명론 개략》은 1930년대 군국주의하에서 극우 군부독재에 항거하는 텍스트로 활용되었다고 한다. 국내에서 후쿠자와 유키치의 ‘탈아입구론(脫亞入歐論)’ 등을 가지고 그를 일본제국주의를 위해 복무한 어용(御用)지식인 정도로 인식하는 것은 이런 점에서 재고(再考)를 요한다.

메이지시대 이후의 일본이 후쿠자와 유키치의 이러한 비판과 경고에 대해 좀 더 귀담아들었다면, 일본을 비롯해 동북아(東北亞)가 지난 세기 전반에 겪은 비극은 막을 수 있었을지도 모른다. 그럼에도 일본이 태평양전쟁 패전 후 맥아더 사령부 감독 아래 민주주의로 이행할 수 있었던 것은 후쿠자와 유키치가 씨를 뿌려놓은 자유의 정신이 있었기 때문일 것이다.

후쿠자와 유키치가 말한 ‘바람직한 근대화의 순서’는 한국 현대사와 관련해서도 시사(示唆)하는 바가 크다. 박정희(朴正熙) 정권 이래의 많은 성취에도 불구하고 오늘날 대한민국은 비틀거리다 못해 조선시대로 퇴행(退行)하는 모습마저 보이고 있다. 이는 메이지유신 이후의 일본을 모델로 근대화를 추진하면서 자유와 공화 같은 근대의 정신적 가치는 간과하고 물질적 근대화부터 추진한 것과 무관하지 않을 것이라는 우울한 생각이 든다.

《문명론 개략》의 역자인 성희엽 박사는 “후쿠자와 유키치는 권력 탈취나 정권 교체가 아니라 인민의 지덕(知德) 향상과 이에 바탕을 둔 문명화만이 역사를 진전시킬 수 있다고 보았다”고 강조한다.

權義·權理·權利

앞에서 오늘날 우리가 《문명론 개략》을 읽어야 하는 또 하나의 이유로 ‘이 책이 서양에서 만들어진 근대의 여러 정치·경제·사회·문화적 여러 개념이 일본을 거쳐 한국으로 어떻게 유입되었는지를 잘 보여주기 때문’이라는 점을 꼽았다.

성희엽 박사가 번역한 《문명론 개략》을 펼치면 어마어마한 분량의 각주(脚註)에 압도된다. 본문에서는 ‘외국교제’니 ‘권의(權義)’니 ‘정통(政統)’ ‘만국공법(萬國公法)’이니 하는 생소한 말들이 수시로 나오는데, 이는 오늘날 외교, 권리(權利), 정치적 정통성, 국제법 등에 해당하는 말들이다. 역자(譯者)는 이런 단어들이 나오면 본문 아래에 많게는 한 페이지에 걸쳐 치밀하고 상세한 각주를 달곤 한다. 예컨대 ‘권의’는 영어의 ‘right’한 것으로 당시에는 ‘권의’ ‘권리(權理)’ ‘통의(通義)’ ‘권리통의(權理通義)’ 등으로 쓰이다가 ‘권리(權利)’로 낙착되었다고 설명하면서, 그러한 단어의 용례(用例)와 변천 추이를 보여주고, 또 후쿠자와 유키치는 어떤 이유에서 그런 단어를 사용했는지 등을 알려준다.

이는 현학(衒學) 취미가 아니다. 근대의 개념어를 일본인들이 어떻게 수용했는지, 그 과정에서 일본인들이 얼마나 고민했는지를 보여주기 위해서다. 예컨대 후쿠자와 유키치는 ‘백성’과 ‘국민’을 엄격하게 구별해서 사용하는데 권리와 의무의 주체가 아니던 에도시대 일본인들을 칭할 때에는 ‘백성’, 메이지유신 이후의 일본인들을 칭할 때에는 ‘국민’이라고 하는 식이다. 기존 번역서에는 이런 부분을 세밀하게 구분하지 않았는데, 이 책에서는 원저자인 후쿠자와 유키치의 용법(用法)을 충실하게 반영하고 있다.

1만5000개에 달하는 新漢語

도쿠가와 막부시대(에도시대) 말기에서 메이지기(期)에 걸쳐 일본인이 만든 한자어를 ‘신한어(新漢語)’라고 부르는데 대략 1만5000여 개가 된다. 이 중에는 일본인이 새롭게 만든 것이 있는가 하면, 원래 중국 고전(古典) 등에 나오던 단어에 근대적 개념을 대입(代入)한 것도 있다. 역자가 개념사 측면에서 이 책이 가지는 의미를 강조하면서 예를 들고 있는 단어들을 보면 다음과 같다.

〈철학, 종교, 윤리, 이성, 논리, 의식, 관념, 심리, 명제, 구체, 추상, 낙관, 비관, 객체, 연역, 귀납, 직접, 간접, 좌익, 우익, 무정부주의, 진보, 공산, 노동자, 인민, 민중, 단결, 맹종, 반동, 진화, 민족, 교환, 분배, 독점, 저축, 자본, 금융, 중공업, 경공업, 회사, 결산, 판권, 정치, 정부, 대통령, 정당, 의회, 선거, 자치, 의무, 회의, 연설, 토론, 찬성, 표결, 부결, 취소, 대리, 경찰, 간첩, 법정, 당사자, 제3자, 판결, 보증, 등기, 강제집행, 인도, 세기, 청원, 교통, 박사, 상상, 문명, 예술, 비평, 고전, 강의, 봉건, 사회, 복지, 집단, 개인, 물질, 과학, 화학, 물리학, 사회학, 경제학, 통계학, 학위, 학기, 강의, 위자료, 수업료, 무기, 유기, 분자, 원자, 광선, 액체, 고체, 기체, 섬유, 온도, 의학, 위생, 신경, 동맥, 연골, 미술, 건축, 기차, 철도, 야구…〉

이런 단어들을 빼고 오늘날 한국인의 언어생활이 가능할까? 광복절이나 한글날이면 ‘일제(日帝) 잔재를 청산’한답시고 일본식 한자어를 순화(?)된 한자어나 우리말로 바꾸자는 소동이 벌어지곤 하는데, 위에 든 사례만 가지고도 그게 얼마나 헛된 일인지를 알 수 있다.

중국이나 북한도 이런 현실에서 자유롭지 않다. 중화인민공화국이나 조선민주주의인민공화국에서 일본식 한자어가 아닌 것은 ‘중화’와 ‘조선’뿐이라면, 말 다한 것 아닌가?

역자는 “우리가 인식하지 못하고 쓰고 있는 많은 단어가 메이지시대 일본인에 의해 만들어졌다”면서 “언어가 인간의 사고(思考)와 사회에서 차지하는 중요한 역할을 고려할 때, 우리는 이 시기 일본인들에게 청산이 불가능한 빚을 지고 있는 셈”이라고 솔직하게 털어놓는다.

이 외에도 역자는 후쿠자와 유키치가 책 중에서 언급한 말의 출전(出典)이 된 동서양 고전과 해당 대목들을 각주에서 열심히 소개한다. 그러면서 사상적 전승(傳乘)관계를 알려주는데, 이를 통해 프랑수아 기조, 존 스튜어트 밀, 알렉시 드 토크빌 등 19세기 자유주의자들이 후쿠자와 유키치에게 큰 영향을 미쳤음을 알 수 있다.

하도 각주가 많다 보니 책을 읽는 것이 쉽지 않다. 본문만 우선 읽자니 막히고, 각주가 나올 때마다 함께 읽자니 진도가 잘 안 나간다. 기자는 먼저 한두 문단을 읽고 난 후 각주들을 다시 찾아 읽는 식으로 읽어 내려갔다.

이 책의 가치를 더해주는 것은 53페이지에 달하는 역자의 해제(解題)이다. 해제에서 역자는 후쿠자와 유키치의 생애와 사상, 업적은 물론 근대 초 일본과 서구의 만남, 도쿠가와 막부 시절 일본의 지적(知的) 발전과 서양 문물의 흡수, 1853년 페리 제독 내항 이후 도쿠가와 막부의 붕괴와 메이지 신정부의 수립, 메이지유신 이후의 네이션빌딩 등에 대해 일목요연하게 설명한다.

그뿐만 아니라 서양세력의 진출에 대한 일본과 중국·조선의 대응이 달랐던 이유, 쇄국(鎖國)과 망국(亡國)으로 이어진 조선 왕조의 시스템적 문제점과 주자 성리학의 폐해, 조선의 잘못된 외교적 선택 등에 대해서도 잘 설명하고 있다. 최근 16세기 이후 한·중·일 3국이 근대화에 성공하거나 실패한 원인을 살펴보는 책들이 많이 나오고 있는데, 이 해제만 읽어도 그에 대한 기본적 이해에 지장이 없을 정도다.

문명이냐, 야만이냐

역자로부터 이 책이 나올 것이라는 얘기를 들은 게 2018년 봄이었다. 그해 가을에는 원고를 출판사에 넘겼다는 얘기를 들었는데 이후 감감 무소식이었다. 올해 초 역자에게 ‘책이 언제 나오냐’고 물어보자 “사실은 해제와 서문을 다시 쓰느라 시간이 걸렸다”는 대답이 돌아왔다. 책을 읽어 보니, 이 책을 통해 역자가 오늘을 사는 한국인들에게 하고 싶었던 말이 무엇인지를 알 수 있었다. 무엇보다도 날이 갈수록 조선시대로 퇴행하는 우리의 현실에 대한 안타까움이 절절히 느껴졌다.

“문명에는 개인의 자유가 있는 반면 혁명에는 개인의 자유가 없다. 혁명에서 문명으로 나아간 사회와 혁명 그 자체에 머무르다가 후퇴한 사회의 차이는 바로 여기에 있다. 내가 메이지유신 전후 일본의 발전과정에 관심을 두고 있는 이유도 이 시기 일본사회에는 이미 개인의 자유를 바탕으로 성립된 서구문명사회를 통찰했던 치열한 지적 고투(苦鬪)들이 있었기 때문이다.”

“19세기 동아시아의 역사는 바로 ‘개인의 자유’와 ‘공화주의’를 바탕으로 하지 않는 국가체제는, 아무리 화려한 가면으로 꾸민다고 해도, 그 본질은 전제(專制)에 지나지 않으며, 개인과 사회는 물론이고 종국에는 그 국가마저도 ‘독립’ 자존할 수 없게 만듦을 생생하게 증거해 준다. 이런 측면에서 볼 때 이 시기 동아시아 세 나라의 역사는 국가의 흥망성쇠를 생생하게 비춰주는 은감(殷鑑), 즉 역사의 거울이다. 뜻이 있는 사람이라면, 매일 아침 이 거울 앞에 서서, 자신의 모습을 비춰보며, 성찰하지 않으면 안 된다.”

역자는 이 말을 하고 싶어서 몇 년 동안 이 책과 씨름했나 보다. 정치·경제·사회·문화 어느 곳을 보아도 캄캄하기만 하다. 문재인 정권이 내놓는 정책 하나하나가 나라를 그르치려고 작심하고 내놓은 것이 아닌가 싶은 생각마저 들 정도다. 후쿠자와 유키치는 《문명론 개략》 제1장을 마무리하며 이렇게 말한다.

“지금 이때를 맞아 앞으로 나아갈 것인가, 아니면 물러서서 야만으로 되돌아갈 것인가. 오로지 진퇴(進退) 두 글자가 있을 뿐이다.”

지금 대한민국은 보수냐 진보냐 하는 갈림길에 서 있는 것이 아니다. 문명이냐, 야만이냐 하는 갈림길에 서 있는 것이다.⊙

1875년에 나온 유키치의 《문명론 개략》은 당시 5만 부가 팔린 일본 최고의 베스트셀러였다. 일본 인구가 3500만명가량이던 시절 얘기다. 이 책은 개인(個人)의 자유(自由)와 창의성을 바탕으로 하는 ‘자유’와 ‘공화(共和)’라는 서구 근대사상의 핵심 가치를 제시함으로써, 메이지(明治)시대 일본 사회가 서구(西歐) 근대적 세계관을 본격적으로 받아들이는 계기가 됐다는 평가를 받는다.

메이지유신(明治維新)은 냉정하게 말하면 도쿠가와(德川) 막부 260년 동안 중앙권력으로부터 소외되었던 조슈(長州)와 사쓰마(薩摩)의 하급 사무라이들이 무가(武家)정권 700년 동안 뒷방 신세였던 천황을 ‘얼굴마담’으로 내세우고 일으킨 쿠데타였다. 하지만 이후 ‘근대국민국가 일본’을 만드는 네이션빌딩(nation-building)이 이어졌기에 메이지유신은 역사에 큰 글자로 기록될 수 있었다.

메이지유신 이전 일본 사상사의 흐름과 메이지유신의 전개, 그리고 그 후의 네이션빌딩을 궁구(窮究)해온 성희엽 박사는 메이지유신을 ‘조용한 혁명’이라고 표현한다. 막부 말기 혼란기의 테러와 유신 도정(道程)에서의 내란(內亂) 등으로 3만여 명이 목숨을 잃었지만, 이후의 성취를 생각하면 수십만, 수백만 명이 희생된 프랑스혁명이나 러시아혁명 같은 다른 혁명과 비교할 때 상대적으로 저(低)비용, 고(高)효율의 혁명이라는 의미다.

후쿠자와 유키치와 《문명론 개략》

|

| 《문명론 개략》의 저자 후쿠자와 유키치. |

후쿠자와 유키치는 조선 말기 한국 지식인들에게도 많은 영향을 미쳤다. 개화파(開化派)의 영수(領袖) 김옥균(金玉均)은 후쿠자와 유키치와 교유했고, 유길준(兪吉濬)·윤치호(尹致昊)·서재필(徐載弼) 등은 게이오의숙에서 수학(修學)했다. 유길준은 《서유견문(西遊見聞)》을 집필할 때 후쿠자와 유키치의 《서양사정》 《문명론 개략》 등을 참고했다. 《한성순보(漢城旬報)》(1883년)·《한성주보(漢城週報)》(1886년)는 후쿠자와 유키치가 지원해준 인쇄기와 활자, 그가 추천해준 일본의 편집·인쇄 기술자들의 도움을 받아 제작되었다. 량치차오(梁啓超) 등 중국의 개혁파 지식인과 혁명가들도 후쿠자와 유키치의 영향을 많이 받았다.

후쿠자와 유키치의 저술 중 가장 대표적인 것이 《문명론 개략》이다. 성희엽 박사는 “동아시아에서의 사상적 근대는 《문명론 개략》이 나온 1875년 3월에서 시작된다”고 말한다.

사실 《문명론 개략》은 지금 관점에서 보면 낡은 책이다. 이 책에서 설파하는 문명의 개념, 서양 문명의 기원, 동서양 문명(일본·중국 문명)의 비교 같은 이야기는 막 서양 문물을 수입하려던 시기의 일본이나 그보다 한발 늦게 개화에 나선, 그 무렵의 조선과 중국에는 새로운 이야기일는지 몰라도 말이다. 이 책에서 ‘문명’ ‘반(半)문명’ ‘야만’으로 세계를 구분하는 것은 오늘날 ‘정치적으로 올바름(Political Correctness·PC)’ 관점에서 볼 때에는 지탄받기 딱 알맞은 소리다.

그럼에도 불구하고 역자(譯者)가 150년 전 일본 지식인이 쓴 이 책을 굳이 다시 번역한 이유는 무엇일까? 왜 우리는 이 책을 읽어야 하는 것일까?

가장 중요한 이유는 후쿠자와 유키치가 이 책을 통해 전하고자 한 메시지, 즉 자유와 공화, 독립자존(獨立自尊)이라는 가치가 오늘날을 사는 우리에게 여전히 유효한 것이기 때문이다.

또 다른 이유는 이 책이 서양에서 만들어진 근대의 여러 정치·경제·사회·문화적인 여러 개념(槪念)이 일본을 거쳐 한국으로 어떻게 유입되었는지 잘 보여주기 때문이다. 이 책은 일본인들이 어떤 고민을 하면서 서양 문물을 흡수했는지, 그리고 그것이 오늘을 사는 우리에게 어떤 유산을 남겼는지 잘 보여준다.

“개인의 독립이 있어야만 국가의 독립이 있다”

1872년에 펴낸 《학문의 권장》에서 “개인의 독립이 있어야만 국가의 독립이 있다”고 역설한 후쿠자와 유키치는 이 책에서도 개인과 독립, 독립자존, 그리고 그 바탕이 되는 자유를 일관되게 강조한다.

후쿠자와 유키치는 자유를 개인의 권리라는 차원을 넘어 서구 문명의 핵심가치, 서구 문명의 뿌리를 이루는 하나의 세계관으로 이해하면서, 일본이나 중국에는 그러한 자유의 정신이 부재(不在)했다고 지적한다.

후쿠자와 유키치는 “일본 인민들이 오랫동안 권력편중(權力偏重) 아래 살다 보니 품행과 본성까지도 수동적이고 의존적으로 바뀌어버렸다”고 비판한다.

“일본의 인간 교체는 상고(上古)시대부터 통치자 부류와 비통치자 부류라는 두 원소로 나뉘어 권력편중을 이루고 오늘날에 이르기까지도 그 형세가 바뀐 적이 없다. 인민 가운데 자기 집단의 권위를 주장하는 자가 없음은 당연히 두말할 필요가 없다. 종교도 학문도 모두 통치자 부류 안에 농락되어 전혀 자립할 수가 없었다. 난세(亂世)의 무인(武人)에게는 의지와 용기가 있는 듯이 보였지만, 역시 독일개인(獨一個人)의 맛(味)을 몰랐다.”

“유형(有形)의 완력도 무형(無形)의 지덕(知德)도, 학문도 종교도, 모두 통치자의 당(黨)과 한 패가 되고, 그 당원은 서로 상대방에 의존하여 각자 권력을 뻗고, 부(富)도 여기에 모이고 재능도 여기에 모이며, 영욕(榮辱)도 여기에 있고 염치(廉恥)도 여기에 있으며, 까마득히 높은 상류의 지위를 차지하여 아래 백성을 제어하고 치란(治亂)과 흥망(興亡), 문명의 진퇴(進退) 모조리 다 통치자가 아는 일이라고 하여, 피통치자는 아예 여기에 마음을 두지 않고 태연히 길가에서 벌어지는 일이나 구경하는 것과 같았다.”

토크빌과 후쿠자와 유키치

|

| 후쿠자와 유키치에게 큰 영향을 준 알렉시 드 토크빌. |

‘새로운 국민’은 어떤 사람인가? 한마디로 자유와 책임의 가치를 아는 독립적인 개인이다. 후쿠자와 유키치는 “일인(一人)의 사람으로서 독일개(獨一個)의 영욕(榮辱)을 무겁게 받아들일 용기가 없다면 무슨 일을 의논해도 무익할 따름”이라고 말한다.

여기서 흥미로운 대목은 후쿠자와 유키치가 “새로운 국민, 새로운 국가를 만들기 위해서는 먼저 인민의 품성과 습관부터 바꾸지 않으면 안 된다”고 역설하는 곳이다. 이는 후쿠자와 유키치보다 40년 전에 프랑스의 알렉시 드 토크빌이 《아메리카의 민주주의》에서 ‘습관’ ‘습속’을 강조한 것을 연상케 한다. 실제로 후쿠자와 유키치는 토크빌의 애독자였고, 《아메리카의 민주주의》를 숙독(熟讀)했다. 한국에서는 근래에서야 겨우 재조명되고 있는 토크빌에 대해 그때 벌써 관심을 두는 지식인이 일본에는 있었다는 사실이 놀라울 뿐이다.

그래서인지 후쿠자와 유키치는 토크빌과 마찬가지로 ‘다수의 전제(tyranny of the majority)’를 경계한다.

그는 “지금 세간에 ‘이 무리가 다수이고, 그 무리의 입이 시끄럽기 때문’이라고 하면서 그들의 소견으로 천하의 논의를 구획하고 조금이라도 이 구획선에서 벗어나면 이를 바로 이단망설(異端妄說)이라고 일컬으며 억지로 그 구획선 안으로 밀어넣어 천하의 논의를 일직선과 같이 만들려고 하는 자들은 도대체 무슨 심보 때문이란 말인가”라면서 “자유의 기풍은 오로지 다사쟁론(多事爭論)하는 가운데 존재하는 것”이라고 강조한다. ‘민주주의’를 내세운 권력과 홍위병(紅衛兵)들의 광란(狂亂) 속에서 자유가 점차 위축되는 오늘날 우리 사회에도 의미 있는 이야기이다.

후쿠자와 유키치는 당대 서구의 자유주의 지식인들처럼 권력에 대해 경계의 눈초리를 늦추지 않는다.

“인류가 가지고 있는 모든 권력은 결코 순정(純精)할 수 없다. 그 안에 반드시 타고난 악폐(惡弊)를 배태(胚胎)하고 있어서, 때로는 비겁함 때문에 일을 그르치고 때로는 과격함 때문에 사물을 해치는 경우를 천하고금(天下古今)의 실제 경험에서 볼 수 있다.”

“원래 권한을 마음 내키는 대로 행사함은 권력을 가진 자의 일반적인 폐단이므로, 이미 정부에 있으면서 권한을 가지고 있다면 그 권한 때문에 스스로 현혹되어 더욱 더 이를 가지고 노는 폐단도 있으리라.”

이 역시 폭주(暴走) 기관차와 같은 권력의 폭주 때문에 하루하루 나라가 망가지고 있는 오늘날 예사롭지 않게 들리는 말이다.

‘知力이 있는 자유로운 개인’ 강조

|

| 후쿠자와 유키치의 고향 나가쓰의 나가쓰성 입구에는 ‘독립자존’의 비가 서 있다. 사진=배진영 |

“중론(衆論)은 반드시 사람의 수가 아니라 지력(知力)의 분량에 의해 강약(强弱)이 생긴다는 것이다. 사람들에게 지력이 있다고 해도 이를 습관으로 결합시키지 않으면 중론의 체재(體裁)를 이룰 수 없다는 것이다.”

여기서도 ‘습관’이 나온다. 후쿠자와 유키치가 얼마나 토크빌을 열심히 사숙(私淑)했는지를 엿볼 수 있는 대목이다.

지력이 있는 자유로운 개인은 권력이나 다수의 선전선동에 휘둘리지 않는다. ‘가까이에서 눈과 귀로 보고 들은 것에 혹닉(惑溺)되어 사물의 원인(遠因)은 찾지 않고, 여기에 속고 저기에 가려져 헛되어 불평이나 내뱉고 멋대로 큰일을 할 거라고 하면서 한 치 앞도 안 보이는 깜깜하고 어두운 밤에 허공을 향해 몽둥이를 휘두르는’ 자는 우민(愚民)에 불과하다.

‘우민’에 대한 경고는 《문명론 개략》 곳곳에서 나온다. 이는 “우민이 되지 마라. 지력을 가진 자유로운 개인이 돼라”는 간절한 호소이기도 하다.

“적어도 문명으로 향해 가는 인간 세계에 살면서 남이 베풀어주는 음식을 받아 먹고 마시면서 기뻐하는 자는 굶주린 자이거나 아니면 우민이다. 이런 우민이 기뻐하는 것을 보고 덩달아 기뻐하는 자는 그 우민과 똑같이 어리석은 자일 따름”이라는 후쿠자와 유키치의 말은 포퓰리즘에 대한 경고로 새겨 들을 만하다.

“백성이나 사족(士族)이나 실제 자신의 사유재산(私有財産)을 얻거나 잃을 수 있는 경계에 있으면서도 태연하게 다른 나라 이야기를 듣는 듯하고 하늘의 화복을 기다리는 듯하며, 그저 묵좌(坐)하면서 사태의 추이만 바라보고 있을 뿐. 참으로 괴이하지 않으냐”는 말은 사유재산권을 심각하게 침해하는 문재인 정권의 부동산 정책을 아직은 자기 일이 아니라고 수수방관하는 오늘날 한국 국민에 대한 비판으로 읽을 수 있다.

“구빈(救貧)사업이 점점 성대해지고 그 시혜가 점점 오래 지속되면 가난한 백성은 틀림없이 여기에 익숙해져 그 시혜(施惠)를 덕으로 여기지 않을 뿐만 아니라 이를 정식 소득이라고 생각하여 받는 물건이 이전보다 줄면 오히려 시주(施主)를 원망하는 경우도 생긴다”는 말은 코로나19 대책을 빙자한 현금살포가 빈번해지고 있는 상황에서 귀담아 들을 만한 얘기다.

“인민을 어리석게 돌려놓으면…”

국민들을 올바로 일깨우기는커녕 권력을 위해 복무하면서 국민들을 잘못된 길로 이끄는 폴리페서(polifessor)에 대한 경고로 읽을 수 있는 말도 있다.

“세간(世間)의 학자 중에는 자신의 본분을 잃고 세간에서 바쁘게 뛰어다니거나 관리에게 부림을 당해 눈앞의 이해를 처리하려고 하다가, 그 일도 이루지 못하고 오히려 학자의 품위를 떨어뜨리는 자가 있다.”

오늘날 한국의 현실을 떠오르게 하는 말은 또 있다.

“어리석은 사람이 권력을 쥐고 이로 인해 신념까지 생기게 되면 어떤 큰 악행(惡行)이라도 저지르지 못할 게 없다. 세상을 위해 가장 두려워해야 할 요괴(妖怪)라고 할 수 있다.”

순정할 수 없는 권력, 권한을 마음대로 행사하고 싶어 하는 권력, 요괴와 같은 권력은 국민들을 우민, 더 나아가 수동적인 ‘피통치자’의 수준으로 묶어놓으려 한다.

후쿠자와 유키치는 “인민을 어리석게 돌려놓으면 정치의 힘은 점점 쇠약해질 것”이라면서 “정치의 힘이 쇠약해지면 그 나라는 나라가 아니다. 그 나라가 나라가 아니면 나라의 실체는 있을 수 없다”고 경고한다.

국민이 우민으로 전락하지 않으려면 어떻게 해야 할까? “도전적이며 독립적이며, 자신의 지위에서 서서 분노할 것은 분노하고 주장할 것은 주장하는 기풍을 길러야 한다”고 한 후쿠자와 유키치의 말 속에 답이 있다. 결국 다시 ‘독립적이고 자유로운 개인’으로 돌아오는 것이다.

후쿠자와 유키치는 저술과 언론, 교육사업을 통해 그런 인간을 만들어내는 일에 자신의 평생을 걸었다. 그 길이 쉬운 길은 아니었을 것이다. 하지만 후쿠자와 유키치는 한눈 팔지 않고 그 길을 걸었다. 그는 이렇게 말한다.

“설령 갈 길이 멀어도, 천 리 길, 겨우 한 걸음 내디뎠다고 해도 나아가기는 곧 나아가는 것이다. 갈 길이 영원하다고 하여 겁먹고 쪼그라들거나 스스로 선을 그어 나아가지 않을 이치는 없다.”

근대화의 순서

|

| 나가쓰역 앞에 서 있는 후쿠자와 유키치의 동상. 후쿠자와 유키치가 1만 엔권 지폐 인물임을 알리는 간판도 함께 서 있다. 사진=배진영 |

“유럽의 문명을 구함에는 어려운 것으로 먼저 하고 쉬운 것을 나중에 하며, 먼저 인심을 개혁하고 이어 정령(政令)으로 넓혀가며, 마지막에 유형의 사물에 이르러야 한다.

이 순서를 거꾸로 하면 일은 쉬운 듯해 보여도 그 길이 갑자기 막혀 마치 장벽에 서 있는 것처럼 한 걸음도 나아갈 수가 없어서 그 장벽 앞에서 주저앉든지, 아니면 한 마디 나아갔다가 심한 경우에는 거꾸로 한 지라 뒤로 물러서게 될 것이다.”

한마디로 서양 문명을 도입할 때에는 전후완급(前後緩急)이 있으며, 정신적인 요소부터 도입하고, 그다음에는 제도적인 요소, 그리고 물질적인 요소는 가장 나중에 도입해야 한다는 말이다. 후쿠자와 유키치가 독립자존의 인간, 자유와 공화, 습관의 중요성을 강조한 것도 그 때문이었다.

하지만 메이지유신 이후의 일본은 후쿠자와 유키치의 이 가르침과는 거꾸로 갔다. 철도나 증기선, 병기(兵器) 같은 물질적 요소부터 허겁지겁 도입하고, 서양식 군대와 헌법, 의회 같은 제도적 요소를 나중에 도입했다. 그러나 정신적 요소, 특히 자유와 공화 같은 근대적 가치들을 체화(體化)하지는 못했다. 오히려 청일전쟁과 러일전쟁 승리 후 자고자대(自高自大)해지면서 1930년대에는 황도주의(皇道主義)로 포장된 쇼와(昭和) 파시즘으로 치닫더니 결국 태평양전쟁을 일으켰다가 패망(敗亡)하고 말았다.

천황중심주의 비판

후쿠자와 유키치는 “인민과 왕실 사이에 있는 것은 그냥 정치적인 관계일 따름”이라면서 “저 황학자(皇學者) 부류는 한발 더 나아가 군주를 존숭함에 그 존숭하는 까닭을 정치적인 득실(得失)에서 찾지 않고 이를 인민의 지극한 회고의 정(情)으로 돌리는데, 그 그릇됨이 심할 때에는 군주에게 허위(虛位)를 안기는 것도 마다 않고, 실(實)을 잊고 허(虛)에 기뻐하는 폐가 없을 수 없다”고 비판하는데, 이는 후일 군국주의하에서 천황이 ‘현인신(現人神)’으로까지 떠받들어지게 되는 것을 예견한 것처럼 보인다.

후쿠자와 유키치는 또 “무력(武力)에 편중된 나라에서는 자칫하면 앞뒤의 분별이 없어서 헛되어 병비(兵備)에 돈을 허비하고 빚 때문에 스스로 나라를 무너뜨리는 경우가 있다”고 경고한다. 이런 요소 때문에 《문명론 개략》은 1930년대 군국주의하에서 극우 군부독재에 항거하는 텍스트로 활용되었다고 한다. 국내에서 후쿠자와 유키치의 ‘탈아입구론(脫亞入歐論)’ 등을 가지고 그를 일본제국주의를 위해 복무한 어용(御用)지식인 정도로 인식하는 것은 이런 점에서 재고(再考)를 요한다.

메이지시대 이후의 일본이 후쿠자와 유키치의 이러한 비판과 경고에 대해 좀 더 귀담아들었다면, 일본을 비롯해 동북아(東北亞)가 지난 세기 전반에 겪은 비극은 막을 수 있었을지도 모른다. 그럼에도 일본이 태평양전쟁 패전 후 맥아더 사령부 감독 아래 민주주의로 이행할 수 있었던 것은 후쿠자와 유키치가 씨를 뿌려놓은 자유의 정신이 있었기 때문일 것이다.

후쿠자와 유키치가 말한 ‘바람직한 근대화의 순서’는 한국 현대사와 관련해서도 시사(示唆)하는 바가 크다. 박정희(朴正熙) 정권 이래의 많은 성취에도 불구하고 오늘날 대한민국은 비틀거리다 못해 조선시대로 퇴행(退行)하는 모습마저 보이고 있다. 이는 메이지유신 이후의 일본을 모델로 근대화를 추진하면서 자유와 공화 같은 근대의 정신적 가치는 간과하고 물질적 근대화부터 추진한 것과 무관하지 않을 것이라는 우울한 생각이 든다.

《문명론 개략》의 역자인 성희엽 박사는 “후쿠자와 유키치는 권력 탈취나 정권 교체가 아니라 인민의 지덕(知德) 향상과 이에 바탕을 둔 문명화만이 역사를 진전시킬 수 있다고 보았다”고 강조한다.

權義·權理·權利

앞에서 오늘날 우리가 《문명론 개략》을 읽어야 하는 또 하나의 이유로 ‘이 책이 서양에서 만들어진 근대의 여러 정치·경제·사회·문화적 여러 개념이 일본을 거쳐 한국으로 어떻게 유입되었는지를 잘 보여주기 때문’이라는 점을 꼽았다.

성희엽 박사가 번역한 《문명론 개략》을 펼치면 어마어마한 분량의 각주(脚註)에 압도된다. 본문에서는 ‘외국교제’니 ‘권의(權義)’니 ‘정통(政統)’ ‘만국공법(萬國公法)’이니 하는 생소한 말들이 수시로 나오는데, 이는 오늘날 외교, 권리(權利), 정치적 정통성, 국제법 등에 해당하는 말들이다. 역자(譯者)는 이런 단어들이 나오면 본문 아래에 많게는 한 페이지에 걸쳐 치밀하고 상세한 각주를 달곤 한다. 예컨대 ‘권의’는 영어의 ‘right’한 것으로 당시에는 ‘권의’ ‘권리(權理)’ ‘통의(通義)’ ‘권리통의(權理通義)’ 등으로 쓰이다가 ‘권리(權利)’로 낙착되었다고 설명하면서, 그러한 단어의 용례(用例)와 변천 추이를 보여주고, 또 후쿠자와 유키치는 어떤 이유에서 그런 단어를 사용했는지 등을 알려준다.

이는 현학(衒學) 취미가 아니다. 근대의 개념어를 일본인들이 어떻게 수용했는지, 그 과정에서 일본인들이 얼마나 고민했는지를 보여주기 위해서다. 예컨대 후쿠자와 유키치는 ‘백성’과 ‘국민’을 엄격하게 구별해서 사용하는데 권리와 의무의 주체가 아니던 에도시대 일본인들을 칭할 때에는 ‘백성’, 메이지유신 이후의 일본인들을 칭할 때에는 ‘국민’이라고 하는 식이다. 기존 번역서에는 이런 부분을 세밀하게 구분하지 않았는데, 이 책에서는 원저자인 후쿠자와 유키치의 용법(用法)을 충실하게 반영하고 있다.

1만5000개에 달하는 新漢語

|

| 나가쓰시에 있는 후쿠자와 유키치의 생가. 사진=배진영 |

〈철학, 종교, 윤리, 이성, 논리, 의식, 관념, 심리, 명제, 구체, 추상, 낙관, 비관, 객체, 연역, 귀납, 직접, 간접, 좌익, 우익, 무정부주의, 진보, 공산, 노동자, 인민, 민중, 단결, 맹종, 반동, 진화, 민족, 교환, 분배, 독점, 저축, 자본, 금융, 중공업, 경공업, 회사, 결산, 판권, 정치, 정부, 대통령, 정당, 의회, 선거, 자치, 의무, 회의, 연설, 토론, 찬성, 표결, 부결, 취소, 대리, 경찰, 간첩, 법정, 당사자, 제3자, 판결, 보증, 등기, 강제집행, 인도, 세기, 청원, 교통, 박사, 상상, 문명, 예술, 비평, 고전, 강의, 봉건, 사회, 복지, 집단, 개인, 물질, 과학, 화학, 물리학, 사회학, 경제학, 통계학, 학위, 학기, 강의, 위자료, 수업료, 무기, 유기, 분자, 원자, 광선, 액체, 고체, 기체, 섬유, 온도, 의학, 위생, 신경, 동맥, 연골, 미술, 건축, 기차, 철도, 야구…〉

이런 단어들을 빼고 오늘날 한국인의 언어생활이 가능할까? 광복절이나 한글날이면 ‘일제(日帝) 잔재를 청산’한답시고 일본식 한자어를 순화(?)된 한자어나 우리말로 바꾸자는 소동이 벌어지곤 하는데, 위에 든 사례만 가지고도 그게 얼마나 헛된 일인지를 알 수 있다.

중국이나 북한도 이런 현실에서 자유롭지 않다. 중화인민공화국이나 조선민주주의인민공화국에서 일본식 한자어가 아닌 것은 ‘중화’와 ‘조선’뿐이라면, 말 다한 것 아닌가?

역자는 “우리가 인식하지 못하고 쓰고 있는 많은 단어가 메이지시대 일본인에 의해 만들어졌다”면서 “언어가 인간의 사고(思考)와 사회에서 차지하는 중요한 역할을 고려할 때, 우리는 이 시기 일본인들에게 청산이 불가능한 빚을 지고 있는 셈”이라고 솔직하게 털어놓는다.

이 외에도 역자는 후쿠자와 유키치가 책 중에서 언급한 말의 출전(出典)이 된 동서양 고전과 해당 대목들을 각주에서 열심히 소개한다. 그러면서 사상적 전승(傳乘)관계를 알려주는데, 이를 통해 프랑수아 기조, 존 스튜어트 밀, 알렉시 드 토크빌 등 19세기 자유주의자들이 후쿠자와 유키치에게 큰 영향을 미쳤음을 알 수 있다.

하도 각주가 많다 보니 책을 읽는 것이 쉽지 않다. 본문만 우선 읽자니 막히고, 각주가 나올 때마다 함께 읽자니 진도가 잘 안 나간다. 기자는 먼저 한두 문단을 읽고 난 후 각주들을 다시 찾아 읽는 식으로 읽어 내려갔다.

이 책의 가치를 더해주는 것은 53페이지에 달하는 역자의 해제(解題)이다. 해제에서 역자는 후쿠자와 유키치의 생애와 사상, 업적은 물론 근대 초 일본과 서구의 만남, 도쿠가와 막부 시절 일본의 지적(知的) 발전과 서양 문물의 흡수, 1853년 페리 제독 내항 이후 도쿠가와 막부의 붕괴와 메이지 신정부의 수립, 메이지유신 이후의 네이션빌딩 등에 대해 일목요연하게 설명한다.

그뿐만 아니라 서양세력의 진출에 대한 일본과 중국·조선의 대응이 달랐던 이유, 쇄국(鎖國)과 망국(亡國)으로 이어진 조선 왕조의 시스템적 문제점과 주자 성리학의 폐해, 조선의 잘못된 외교적 선택 등에 대해서도 잘 설명하고 있다. 최근 16세기 이후 한·중·일 3국이 근대화에 성공하거나 실패한 원인을 살펴보는 책들이 많이 나오고 있는데, 이 해제만 읽어도 그에 대한 기본적 이해에 지장이 없을 정도다.

문명이냐, 야만이냐

|

| 《문명론 개략》의 역자 성희엽 박사. |

“문명에는 개인의 자유가 있는 반면 혁명에는 개인의 자유가 없다. 혁명에서 문명으로 나아간 사회와 혁명 그 자체에 머무르다가 후퇴한 사회의 차이는 바로 여기에 있다. 내가 메이지유신 전후 일본의 발전과정에 관심을 두고 있는 이유도 이 시기 일본사회에는 이미 개인의 자유를 바탕으로 성립된 서구문명사회를 통찰했던 치열한 지적 고투(苦鬪)들이 있었기 때문이다.”

“19세기 동아시아의 역사는 바로 ‘개인의 자유’와 ‘공화주의’를 바탕으로 하지 않는 국가체제는, 아무리 화려한 가면으로 꾸민다고 해도, 그 본질은 전제(專制)에 지나지 않으며, 개인과 사회는 물론이고 종국에는 그 국가마저도 ‘독립’ 자존할 수 없게 만듦을 생생하게 증거해 준다. 이런 측면에서 볼 때 이 시기 동아시아 세 나라의 역사는 국가의 흥망성쇠를 생생하게 비춰주는 은감(殷鑑), 즉 역사의 거울이다. 뜻이 있는 사람이라면, 매일 아침 이 거울 앞에 서서, 자신의 모습을 비춰보며, 성찰하지 않으면 안 된다.”

역자는 이 말을 하고 싶어서 몇 년 동안 이 책과 씨름했나 보다. 정치·경제·사회·문화 어느 곳을 보아도 캄캄하기만 하다. 문재인 정권이 내놓는 정책 하나하나가 나라를 그르치려고 작심하고 내놓은 것이 아닌가 싶은 생각마저 들 정도다. 후쿠자와 유키치는 《문명론 개략》 제1장을 마무리하며 이렇게 말한다.

“지금 이때를 맞아 앞으로 나아갈 것인가, 아니면 물러서서 야만으로 되돌아갈 것인가. 오로지 진퇴(進退) 두 글자가 있을 뿐이다.”

지금 대한민국은 보수냐 진보냐 하는 갈림길에 서 있는 것이 아니다. 문명이냐, 야만이냐 하는 갈림길에 서 있는 것이다.⊙