⊙ 혜초, 16세 무렵 唐에 유학… 남천축 출신 금강지 밑에서 수학하면서 천축行 꿈꿔

⊙ 3년간 천축(인도) 聖地순례 외에도 1년간 西域 여러 나라 여행

⊙ 정주영, 사우디 방문했을 때 아스팔트 바닥에서 이슬람 예배 드려 사우디 국왕 감동시켜

엄광용

1954년생. 중앙대 문예창작학과 졸업, 단국대 대학원 사학과 박사과정 수료 / 1990년 《한국문학》에 중편소설이 당선되어 문단 데뷔. 창작집 《전우치는 살아 있다》 외 다수 / 장편역사소설 《사라진 금오신화》로 제11회 류주현문학상 수상 / 현재 한국문명교류연구소 연구원으로 활동 중

⊙ 3년간 천축(인도) 聖地순례 외에도 1년간 西域 여러 나라 여행

⊙ 정주영, 사우디 방문했을 때 아스팔트 바닥에서 이슬람 예배 드려 사우디 국왕 감동시켜

엄광용

1954년생. 중앙대 문예창작학과 졸업, 단국대 대학원 사학과 박사과정 수료 / 1990년 《한국문학》에 중편소설이 당선되어 문단 데뷔. 창작집 《전우치는 살아 있다》 외 다수 / 장편역사소설 《사라진 금오신화》로 제11회 류주현문학상 수상 / 현재 한국문명교류연구소 연구원으로 활동 중

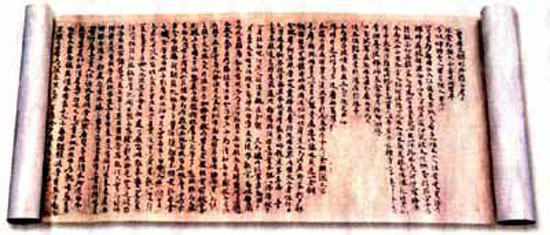

- 혜초. 디지털 복원 전문가 박진호씨가 복원한 것이다.

혜초(慧超)는 사실상 근세에 와서 알려진 인물이다. 신라시대 인물이지만 그의 존재를 알게 된 것은 19세기 이후 일이었다. 그는 왜 신라에서 태어났으면서 한국 역사에는 기록조차 없었던 것일까. 그 의문부터 풀고 넘어가야 할 것 같다.

나당(羅唐)연합군에 의해 백제와 고구려가 망하고 나서, 신라는 비로소 당나라와 오갈 수 있는 자유로운 바닷길이 열렸다. 그 후 신라에선 불법(佛法)을 연구하기 위해 당나라로 떠나는 유학승(留學僧)이 많이 늘어났다. 혜초가 당나라로 떠난 것은 16세 무렵인 성덕왕 18년(719년) 때로 추정된다. 이는 정확한 기록이라기보다는 여러 가지 사료들을 비교분석해 추정한 연도이므로, 대략 ‘그때쯤’으로 이해하는 것이 좋을 듯하다.

혜초가 신라 서해의 어느 포구에서 배를 타고 떠났는지는 밝혀져 있지 않으나, 그가 도착한 곳은 당시 국제무역항이라 할 정도로 큰 포구인 당나라의 광주(廣州)다. 원래 광주는 남월(南越)이었는데 한(漢)나라 무제(武帝) 때 복속되어 외국 무역이 활발하게 일어난 곳이다.

국제무역항인 만큼 당시 광주에는 바닷길을 통해 당나라에 들어온 인도(천축), 동남아 등지의 외국인이 많았다. 혜초는 그곳에서 밀교(密敎)의 고승(高僧)으로 알려진 남천축(南天竺) 승려 금강지(金剛砥)를 만나 그의 제자가 되었다. 당시 금강지의 제자로 천축승 불공(不空)이 있었는데, 그는 혜초와 도반(道伴)이 되는 셈이었다. 그런데 혜초는 금강지가 입적(入寂)한 후에 불공을 스승으로 삼았다.

광주에 머물 때 혜초가 금강지에게서 무엇을 어떻게 배웠는지 기록에 나와 있는 것은 없다. 아마 금강지는 불교의 탄생지 천축과 석가에 대한 이야기를 많이 들려주었을 것이고, 불법에 대한 궁금증과 천축 세계의 문화에 목말라 있던 혜초에게는 새로운 ‘꿈’이 생겼을 것이다. 그 꿈이란 직접 천축 땅을 밟아보고, 직접 그 문화를 눈으로 보고 겪고 싶은 청소년으로서 호기심 같은 것이 아니었을까.

천축으로 떠나다

혜초의 스승 금강지는 719년 남천축에서 바닷길인 남해를 통해 광주에 도착했고, 그 다음 해인 720년 육로로 낙양(洛陽)을 거쳐 장안(長安)으로 갔다. 따라서 광주에서 혜초가 금강지에게 불법을 배운 것은 고작 1년 남짓이었다. 금강지와 불공이 장안으로 떠날 때 혜초가 광주에 그대로 남은 것은 자신의 꿈인 천축국 구법행(求法行)을 실천하기 위해서였을 것이다.

이때 금강지는 혜초가 천축국 구법행의 꿈이 있는 것을 알고 흔쾌히 허락했고, 배를 타고 천축으로 가는 길을 자세히 가르쳐주었을 것이다. 자신이 남천축에서 당나라로 온 바닷길을 거꾸로 가면 되기 때문이었다. 금강지와 불공이 당나라에 들어온 것은 불경을 한역(漢譯)해 밀교를 널리 전파하려는 목적이 있었다. 그들은 혜초가 천축국으로 떠나겠다고 하자 구법행이 끝나면 장안에서 다시 만나자고 약속했을 것이다. 신라 출신이지만 혜초는 한자에 익숙했고, 구법행을 하게 되면 천축의 문화를 잘 알게 되어 같이 불경을 한역하는 일에 큰 도움이 될 것이기 때문이었다.

혜초와 금강지가 다시 만난 것은 727년 장안에서였다. 혜초는 장안에서 머물며 741년 스승 금강지가 입적할 때까지, 그리고 그 이후에는 도반이자 두 번째 스승이라고 할 수 있는 불공이 입적한 774년까지 불경 한역에 힘을 쏟았다. 혜초는 787년 입적할 때까지 당시 당나라 오대산(五臺山)의 건원보리사(乾元菩提寺)에서 불교 경전 연구와 한역 작업에 몰두하였다.

이처럼 혜초는 16세 때 신라를 떠난 후 천축국 구법행과 당나라에서 불경 한역 작업을 하다 입적하였으므로, 신라에는 그의 기록이 전혀 남아 있지 않았다.

혜초가 천축 구법행을 위해 광주를 떠난 것은 723년, 그가 20세 때였다. 이는 스승 금강지와 불공이 광주에서 장안으로 떠난 720년보다 3년 뒤의 일이었다. 그가 왜 광저우에서 3년을 더 머물렀는지 모르지만, 아마 그 기간에 구법행을 떠나기 위한 준비작업을 하였을 것이다. 남해를 통해 천축까지 가려면 배를 타야 하는데, 경비도 만만치 않은 금액이 들 것이다. 그가 구법행을 위한 경비를 마련하기 위해 광주에 머물며 무슨 일을 했는지는 모르지만, 10대 후반의 나이에 그만한 경비를 마련하기란 쉽지 않은 일이었을 것이다.

4년간의 求法行

광주를 떠난 혜초는 배를 타고 남해를 통해 동천축 연안에 도착했다. 《왕오천축국전(往五天竺國傳)》에는 해로(海路) 여정이 나와 있지 않은데, 이는 앞부분 중 일부 결락(缺落)된 페이지가 있었기 때문이다. 당시 당나라 상선들은 오늘날의 인도차이나 말라카해협을 거쳐 인도나 스리랑카로 건너갔다. 혜초 역시 당나라 상선을 이용했다면 이 노선을 거쳐 동천축에 도착했을 것이다.

천축국은 ‘동·서·남·북·중앙’의 5개 지역으로 구분돼 있어, 당시 ‘오천축’이라 부르기도 했다. 혜초는 동천축으로 상륙한 이후 5천축을 모두 돌았다. 먼저 동천축에서 시작해 중천축~남천축~서천축~북천축 순으로 구법행 순례를 하였다. 불교 성지(聖地)인 석가모니가 열반한 구시나국(쿠시나가라)과 불교 유적이 많은 피라날사국(바라나시)을 비롯하여, 4대 성탑(聖塔)이 있는 마게타국(마가다국)의 녹야원·구시나·왕사성·마하보리 등도 두루 돌아보았다. 그중 ‘마하보리’라는 절은 부다가야에 있는 ‘마하보리 사원’을 말하는데, 석가모니가 득도(得道)한 곳으로 알려져 있다. 남천축에서는 용수보살의 신력(神力)으로 세웠다고 알려진 대사원에도 들렀으며, 북천축에서는 서쪽으로 한 달가량 걸어가서 석가모니가 그곳에 왕림해 설법했다는 타마사바나를 순례하였다.

혜초의 구법행은 천축국에만 머물지 않았다. 천축국을 벗어나 더 서북쪽으로 건타라국(간다라)으로 가서 불교 유적들을 둘러보았으며, 계빈국(카피시), 범인국(바미얀), 파사국(페르시아), 대식국(아랍), 토화라(토카리스탄), 호밀국(와칸) 등을 거쳐 파미르고원을 넘었다. 거기서 귀국길에 올라 소륵(카슈가르)을 거쳐 당시 안서도호부가 있는 구자(쿠차), 사막 가운데 있는 ‘오아시스 도시’ 언기(카라샤르)를 경유해 당나라 수도 장안으로 들어왔다. 언기 이하 부분은 《왕오천축국전》에 누락되어 있어 그곳에서부터 장안까지의 노정(路程)은 알 수 없다.

이처럼 혜초는 약 3년 동안 천축국을 돌며 불교 유적지 탐방과 각종 문화 체험을 하였으며, 나머지 1년을 서역(西域) 여러 나라를 경유하면서 문물을 익힌 후 광주를 떠난 지 4년 만(723~727년)에 마침내 장안으로 들어와 스승 금강지와 불공을 만났다.

他문화에 대한 관심

혜초보다 먼저 천축국을 방문한 법현(法顯)은 11년, 현장(玄奘)은 16년, 의정(義淨)은 18년 동안 체류하면서 불교 성지를 둘러보고 현지의 고승들에게 불법을 전수하기도 했다. 그러나 그들에 비하면 혜초가 천축국에 머문 기간은 불과 3년밖에 안 되어 불법을 연구할 시간은 별로 없었다. 성지순례 정도라고 볼 수 있는데, 그가 구법행할 때는 이미 불교가 성행하던 현지에서 힌두교의 교세(敎勢)에 눌려 쇠퇴기로 접어들 때였다. 불교가 쇠퇴해 불교 성지도 황폐화되어 있었기 때문에, 불경을 공부할 고승을 만나기도 쉽지 않았을 것이다.

실제로 《왕오천축국전》 기록에 보면 혜초가 가비야라국(현재 네팔의 룸비니)의 석가모니 탄생지에 갔을 때 성은 폐허가 되고, 탑은 있으나 승려도 없었다고 나와 있다. 또한 길가에는 도적 떼가 많아 예불(禮佛)하러 가기도 무서울 정도였다고 한다. 그러나 서천축은 당시에도 여전히 불교가 성행해 왕과 수령, 백성들이 독실한 불교 신자라고 밝히고 있다.

밀교승 금강지의 제자인 혜초는 불교에만 관심이 있었던 것이 아니라, 각 나라의 독특한 문화에 대한 관심도 많았다고 생각된다. 특히 그가 천축국을 거쳐 당나라로 귀로에 오를 때 서역 여러 나라를 역방(歷訪)한 것은 문화에 대한 관심이 그만큼 많았다는 것을 증거하고 있다.

《왕오천축국전》의 여행 기록을 살펴보면, 혜초가 직접 방문한 곳과 누구에겐가 들어서 쓴 내용으로 구분해볼 수 있다. 예를 들면 직접 방문한 곳은 ‘다시 파사국에서 북쪽으로 열흘을 가서 산으로 들어가면 대식국에 이른다’와 같은 문장 체제로 되어 있다. 그러나 이러한 형식을 거치지 않고 그 나라의 문화와 생활양식 등을 소개하는 기록은 직접 가지 못하고 다른 사람들에게 들어서 쓴 것으로 추측된다.

이러한 서술 양식으로 볼 때 혜초가 방문한 서역기행의 서단(西端)은 대식국의 호라산 총독부 치소가 있던 ‘니샤푸르’로 추단해볼 수 있다. 당시 대식국은 기존 페르시아 문화와 불교문화, 거기에 새롭게 들어온 이슬람 문화까지 혼재된 문화였다. 더구나 교역에 의하여 당나라 문화까지 널리 보급되어 가히 문화의 국제화가 이루어진 실크로드의 대표적인 문명 교류 중심지였다.

실크로드 수첩

《왕오천축국전》의 발견

1908년 중국에서 서역으로 가는 길목인 돈황(敦煌)의 천불동(일명 ‘막고굴’)에서 프랑스의 동양사학자이자 탐험가인 펠리오(Paul Pelliot)가 혜초의 《왕오천축국전》 필사본을 발견하였다. 발견 당시에는 서명이나 저자명, 일부 내용이 결락된 상태의 두루마리 필사본 잔권(殘券)이었다.

천불동의 석굴은 전진(前秦)의 승려 낙준(樂僔)이 처음 조영(造營)하기 시작해 원대(元代)에 이르기까지 1000여 년 동안 조영한 중국 불교문화의 요람과 같은 유적이다. 석굴이라기보다는 실제로는 진흙을 파내고 그 안에 부처를 안치한 불교 도량인데, 1900년 16동을 수리하다 모래로 막아놓은 벽 너머의 17동에서 경전 사본이 무더기로 발견되어 ‘장경동(藏經洞)’이라 이름 붙였다. 그러나 당시 중국에서도 이 문서들에 대한 중요성을 깊이 인식하지 못하여 그냥 방치된 상태로 있었는데, 그 소문을 듣고 서구 열강들이 탐사대를 조직해 석굴 속의 문화재들을 마구 약탈해갔다. 장경동의 서적뿐만 아니라 그 많은 석굴 속의 벽화들까지 뜯어갔다.

가장 먼저 장경동의 서적들을 가져간 것은 러시아 지질학자 오브루체프(V. A. Obruchev)였고, 영국의 인도학자이자 탐험가 스타인(A. Stein), 프랑스의 탐험가 펠리오, 일본 오타니 고즈이(大谷光瑞) 탐험대의 요시카와 고이치로(吉川小一郞)와 다치바나 즈이초(橘瑞超) 등이었다. 이들은 장경동을 관리하는 사람들에게 푼돈을 쥐여주고 적게는 수백 권에서 많게는 1000여 권을 가져갔는데, 후일 그 사실이 세계적으로 알려지면서 ‘문화 약탈자’들이란 비판을 받기도 했다. 일본의 작가 이노우에 야스시(井上泰)는 장경동 서적들이 어떻게 하여 벽 속에 감추어졌는지에 대하여 추리적 상상기법으로 《돈황》이란 역사소설을 쓰기도 했다.

세계 4대 여행기의 하나

혜초의 《왕오천축국전》은 펠리오가 장경동에서 24상자에 넣어 가져간 1500여 권 중에서 나왔다. 세로 28.5cm, 가로 42cm의 종이 9장을 이어붙인 두루마리 문서였다. 이미 발견 당시 첫장과 마지막 장은 떨어져 나가고 없었으며, 글자는 중간에 결락된 글자들이 있어 잔간(殘簡)의 총 글자 수는 5893자였다.

펠리오는 한문을 특히 잘 알아서 잔간의 서명이나 필자명이 없었지만 그 내용을 보고 천축국을 여행한 기록임을 감지했다. 그는 1909년 북경(北京)에 와서 중국의 학자들에게 이 여행기 잔간을 공개하였다.

당시 중국학계에서는 커다란 충격을 받았다. 북경대학의 학장 나진옥(羅振玉)은 여행기의 내용을 살펴본 후 당나라 승려 혜림(慧琳)의 《일체경음의(一切經音義)》라는 책에 《혜초왕오천축국전》에 관한 주석이 실려 있는 것을 토대로, 그 잔간의 실체를 규명하였다. 혜림과 혜초는 불공의 문하에서 수학한 돈독한 선후배 관계였다.

혜초가 신라인임을 밝혀낼 수 있었던 것은 《왕오천축국전》에 수록된 오언시 중 ‘수위향림비(誰爲向林飛)’라는 구절, 즉 ‘누가 소식 전하러 계림으로 날아갈까’라는 대목을 근거로 해서였다. 계림은 ‘신라’의 아칭(雅稱)으로, 이 오언시는 멀리 천축국까지 간 혜초가 향수(鄕愁)에 젖어 읊은 것이었다. 또한 금강지의 제자로 혜초의 도반이자 스승이기도 한 불공이 입적할 때 남긴 유서와도 같은 글에서 6명의 제자를 거론하였는데, 그중 ‘신라의 혜초’가 있었다.

따라서 혜초는 한국인으로서는 최초로 아랍을 대표하는 서역의 대식국을 다녀온 인물로, 문명교류사의 개척자이자 선구자로서 자리매김하였다. 세계적으로도 그가 쓴 《왕오천축국전》은 널리 알려져 이븐바투타의 《여행기》, 마르코폴로의 《동방견문록》, 오도릭의 《동방기행》 등과 함께 ‘세계 4대 여행기’로 손꼽히고 있다.

영웅 리더십

정주영 - 他문화를 사랑하는 신뢰의 리더십

혜초는 승려이면서 세계의 새로운 문화에 대한 관심이 특히 많았다. 그가 아랍을 대표하는 대식국에 가서 기존의 페르시아 문화와 당시 새롭게 부상(浮上)한 이슬람 문화까지 접할 수 있었던 것은 그런 성향이 강했기 때문이다. 불교 신도임에도 불구하고 다른 나라 종교나 문화를 이해하고 신뢰하여 여행기에 떳떳하게 기록할 수 있었던 것은, 그가 바로 세계와 민족을 초월한 문화인이기에 가능한 일이었다고 생각된다.

현대건설의 창업자 정주영(鄭周永) 회장은 중동(中東) 진출을 하면서 많은 신화(神話)를 낳은 인물로 유명하다. 그가 사우디아라비아의 알코바와 제다 두 지역의 공공주택 건설을 수주하기 위해 비행기를 타고 날아갔을 때였다. 당시 그는 사우디아라비아의 나와프 왕자에게서 정식 초청을 받았는데, 공항에 내리자 왕자가 보낸 전용차가 기다리고 있었다.

이미 현대건설은 사우디아라비아에서 ‘20세기 최대의 역사(役事)’라고 알려진 주베일산업항 공사를 비롯하여 각종 대형 건설공사를 수행하였으므로, 공사 수주 등의 전권을 갖고 있는 나와프 왕자는 정주영 회장을 귀빈(貴賓)으로 대접했다.

점심때가 조금 지난 오후였는데, 정주영 회장을 태운 왕자의 전용차 운전사가 갑자기 차를 멈추었다. 그러더니 차에서 깔개를 가지고 내려 메카 궁전을 향하여 절을 올리기 시작했다. 사우디아라비아 차량들은 모두 차를 멈추고 내려 아스팔트 위에서 같은 행동을 취했다.

이때 정주영 회장은 그것이 말로만 듣던 ‘싸라’ 시간에 메카를 향하여 올리는 종교적 행위임을 알았다. 뒷자리에 타고 있던 그는 슬그머니 내려 아스팔트 바닥에 무릎을 꿇고 왕자의 전용차 운전사가 하는 동작을 그대로 따라 했다.

예배를 다 마치고 일어섰을 때였다. 운전사는 바닥에 깔개를 깔았기 때문에 괜찮았지만, 정주영 회장은 뜨거운콜타르가 끈적거리는 아스팔트 바닥에 그대로 무릎을 꿇고 이마가 닿도록 절을 했기 때문에 양복바지며 손이며 심지어 이마까지도 검은 얼룩이 묻었다.

운전사는 다른 나라에서 온 귀빈의 그런 행동을 보고 이상하게 생각했고, 궁전에 들어와 나와프 왕자에게 본 그대로 보고했다. 그 소문은 곧 사우디아라비아 왕실에 모두 퍼졌다.

호텔에서 충분한 휴식을 취한 뒤, 정주영 회장이 이틀 후 약속시각에 맞춰 궁전으로 파이살 국왕을 만나러 갔다. 국왕이 물었다.

“당신은 무슨 종교를 믿으십니까?”

이때 정주영 회장은 국왕이 왜 종교에 관해 묻는지 어렴풋이 짐작했다.

“특별히 믿는 종교는 없습니다. 그러나 저는 이 우주만물을 창조하신 신(神)의 존재를 확신합니다. 그 신은 전지전능(全知全能)하시고 무한자비(無限慈悲)하시므로, 그 신의 뜻에 순종하며 살아가는 것이 저의 신앙입니다.”

그러자 파이살 국왕이 만면에 미소를 띠며 말했다.

“바로 그 신이 우리 알라요.”

정주영 회장도 거침없이 답변했다.

“그 신을 가리켜 기독교에서는 하나님이라 하고, 불교에서는 부처님, 유대교에서는 여호와라고 하는 모양입니다. 하지만 저는 우주를 창조한 신을 호칭할 만한 합당한 낱말을 찾지 못해 아직 뭐라고 이름 붙일 수는 없습니다. 그래서 그저 하느님이라 부를 뿐이지요.”

그러면서 정주영 회장이 손으로 하늘을 가리키자, 파이살 국왕이 다시 물었다.

“그러면 이번에 공항에서 왕실로 오는 도중 왜 우리나라 사람들과 같이 싸라 시간에 메카 궁전을 향해 절을 올렸습니까?”

“각 나라마다 신의 이름이 다르고 믿는 방법이 제각각일 뿐, 아랍 사람이 믿는 알라나 제가 믿는 신은 같은 신입니다. 남들이 그 신을 경배하는 자리에서 보고만 있다는 것은 인간이 신에 대해 취할 태도가 아니라고 생각합니다.”

정주영 회장은 자신이 늘 종교에 관한 신뢰를 갖고 실천해오던 그대로 대답하였다.

“자네까지 극락 가게 해달라고 빌다 보니…”

종교에 얽힌 일화가 하나 있다. 정주영 회장과 고향, 나이가 같은 대농그룹 박용학(朴龍學) 회장이 어느 날 함께 산행(山行)하고 내려오는 길에 오대산 월정사에 들렀을 때였다. 정주영 회장은 잠시 기다리라고 한 후 대웅전에 들어가 열심히 부처에게 절을 올렸다. 박용학 회장은 기독교를 믿기 때문에 절 마당을 거닐며 정주영 회장이 빨리 절을 마치고 나오기를 기다렸다. 그런데 30분이 지나도 나오지 않았다. 나중에 땀을 뻘뻘 흘리며 대웅전에서 나오는 정주영 회장에게 박용학 회장이 물었다.

“부처님께 절하는데 뭔 시간이 그렇게 오래 걸리나?”

“나 혼자라면 금세 끝나는데, 자네까지 극락 가게 해달라고 빌다 보니 두 배나 시간이 걸렸다네.”

그 말을 들은 박용학 회장은 감동하지 않을 수 없었다.

그만큼 정주영 회장은 평소에도 교회에 가게 되면 기독교식으로, 절에 가게 되면 불교식으로 종교를 따지지 않고 성심 성의껏 예배를 올렸다.

박용학 회장이 감동한 것처럼, 사우디아라비아의 파이살 국왕도 정주영 회장의 종교를 뛰어넘은 문화적 신뢰에 크게 감동했다.

사우디 왕실에는 한국에서 온 정주영 회장이 남의 종교를 귀하게 여길 줄 아는 덕성(德性) 높은 위인이라고 소문이 났다. 그러니 알코바와 제다 공공주택을 현대건설이 수주하는 것은 따놓은 당상이나 다름없었다. 당시 현대건설이 써넣은 비싼 입찰가에도 불구하고 사우디아라비아의 주택부 장관은 정주영 회장을 사업 파트너로 삼았다. 여기에는 파이살 국왕이나 나와프 왕자의 입김이 작용했을 것이다. 이때 현대건설은 알코바 제1지역과 제다 지역은 물론, 애초에 입찰 조건에도 없었던 리야드 지역의 공공주택 건설공사까지 수주하여 무려 총 공사금액이 12억 달러나 되었다. 이는 정주영 회장의 문화를 사랑하는 신뢰의 리더십이 거둔 성과라고 할 수 있었다.⊙

나당(羅唐)연합군에 의해 백제와 고구려가 망하고 나서, 신라는 비로소 당나라와 오갈 수 있는 자유로운 바닷길이 열렸다. 그 후 신라에선 불법(佛法)을 연구하기 위해 당나라로 떠나는 유학승(留學僧)이 많이 늘어났다. 혜초가 당나라로 떠난 것은 16세 무렵인 성덕왕 18년(719년) 때로 추정된다. 이는 정확한 기록이라기보다는 여러 가지 사료들을 비교분석해 추정한 연도이므로, 대략 ‘그때쯤’으로 이해하는 것이 좋을 듯하다.

혜초가 신라 서해의 어느 포구에서 배를 타고 떠났는지는 밝혀져 있지 않으나, 그가 도착한 곳은 당시 국제무역항이라 할 정도로 큰 포구인 당나라의 광주(廣州)다. 원래 광주는 남월(南越)이었는데 한(漢)나라 무제(武帝) 때 복속되어 외국 무역이 활발하게 일어난 곳이다.

국제무역항인 만큼 당시 광주에는 바닷길을 통해 당나라에 들어온 인도(천축), 동남아 등지의 외국인이 많았다. 혜초는 그곳에서 밀교(密敎)의 고승(高僧)으로 알려진 남천축(南天竺) 승려 금강지(金剛砥)를 만나 그의 제자가 되었다. 당시 금강지의 제자로 천축승 불공(不空)이 있었는데, 그는 혜초와 도반(道伴)이 되는 셈이었다. 그런데 혜초는 금강지가 입적(入寂)한 후에 불공을 스승으로 삼았다.

광주에 머물 때 혜초가 금강지에게서 무엇을 어떻게 배웠는지 기록에 나와 있는 것은 없다. 아마 금강지는 불교의 탄생지 천축과 석가에 대한 이야기를 많이 들려주었을 것이고, 불법에 대한 궁금증과 천축 세계의 문화에 목말라 있던 혜초에게는 새로운 ‘꿈’이 생겼을 것이다. 그 꿈이란 직접 천축 땅을 밟아보고, 직접 그 문화를 눈으로 보고 겪고 싶은 청소년으로서 호기심 같은 것이 아니었을까.

천축으로 떠나다

혜초의 스승 금강지는 719년 남천축에서 바닷길인 남해를 통해 광주에 도착했고, 그 다음 해인 720년 육로로 낙양(洛陽)을 거쳐 장안(長安)으로 갔다. 따라서 광주에서 혜초가 금강지에게 불법을 배운 것은 고작 1년 남짓이었다. 금강지와 불공이 장안으로 떠날 때 혜초가 광주에 그대로 남은 것은 자신의 꿈인 천축국 구법행(求法行)을 실천하기 위해서였을 것이다.

이때 금강지는 혜초가 천축국 구법행의 꿈이 있는 것을 알고 흔쾌히 허락했고, 배를 타고 천축으로 가는 길을 자세히 가르쳐주었을 것이다. 자신이 남천축에서 당나라로 온 바닷길을 거꾸로 가면 되기 때문이었다. 금강지와 불공이 당나라에 들어온 것은 불경을 한역(漢譯)해 밀교를 널리 전파하려는 목적이 있었다. 그들은 혜초가 천축국으로 떠나겠다고 하자 구법행이 끝나면 장안에서 다시 만나자고 약속했을 것이다. 신라 출신이지만 혜초는 한자에 익숙했고, 구법행을 하게 되면 천축의 문화를 잘 알게 되어 같이 불경을 한역하는 일에 큰 도움이 될 것이기 때문이었다.

혜초와 금강지가 다시 만난 것은 727년 장안에서였다. 혜초는 장안에서 머물며 741년 스승 금강지가 입적할 때까지, 그리고 그 이후에는 도반이자 두 번째 스승이라고 할 수 있는 불공이 입적한 774년까지 불경 한역에 힘을 쏟았다. 혜초는 787년 입적할 때까지 당시 당나라 오대산(五臺山)의 건원보리사(乾元菩提寺)에서 불교 경전 연구와 한역 작업에 몰두하였다.

이처럼 혜초는 16세 때 신라를 떠난 후 천축국 구법행과 당나라에서 불경 한역 작업을 하다 입적하였으므로, 신라에는 그의 기록이 전혀 남아 있지 않았다.

혜초가 천축 구법행을 위해 광주를 떠난 것은 723년, 그가 20세 때였다. 이는 스승 금강지와 불공이 광주에서 장안으로 떠난 720년보다 3년 뒤의 일이었다. 그가 왜 광저우에서 3년을 더 머물렀는지 모르지만, 아마 그 기간에 구법행을 떠나기 위한 준비작업을 하였을 것이다. 남해를 통해 천축까지 가려면 배를 타야 하는데, 경비도 만만치 않은 금액이 들 것이다. 그가 구법행을 위한 경비를 마련하기 위해 광주에 머물며 무슨 일을 했는지는 모르지만, 10대 후반의 나이에 그만한 경비를 마련하기란 쉽지 않은 일이었을 것이다.

4년간의 求法行

|

| 혜초의 《왕오천축국전》. |

천축국은 ‘동·서·남·북·중앙’의 5개 지역으로 구분돼 있어, 당시 ‘오천축’이라 부르기도 했다. 혜초는 동천축으로 상륙한 이후 5천축을 모두 돌았다. 먼저 동천축에서 시작해 중천축~남천축~서천축~북천축 순으로 구법행 순례를 하였다. 불교 성지(聖地)인 석가모니가 열반한 구시나국(쿠시나가라)과 불교 유적이 많은 피라날사국(바라나시)을 비롯하여, 4대 성탑(聖塔)이 있는 마게타국(마가다국)의 녹야원·구시나·왕사성·마하보리 등도 두루 돌아보았다. 그중 ‘마하보리’라는 절은 부다가야에 있는 ‘마하보리 사원’을 말하는데, 석가모니가 득도(得道)한 곳으로 알려져 있다. 남천축에서는 용수보살의 신력(神力)으로 세웠다고 알려진 대사원에도 들렀으며, 북천축에서는 서쪽으로 한 달가량 걸어가서 석가모니가 그곳에 왕림해 설법했다는 타마사바나를 순례하였다.

혜초의 구법행은 천축국에만 머물지 않았다. 천축국을 벗어나 더 서북쪽으로 건타라국(간다라)으로 가서 불교 유적들을 둘러보았으며, 계빈국(카피시), 범인국(바미얀), 파사국(페르시아), 대식국(아랍), 토화라(토카리스탄), 호밀국(와칸) 등을 거쳐 파미르고원을 넘었다. 거기서 귀국길에 올라 소륵(카슈가르)을 거쳐 당시 안서도호부가 있는 구자(쿠차), 사막 가운데 있는 ‘오아시스 도시’ 언기(카라샤르)를 경유해 당나라 수도 장안으로 들어왔다. 언기 이하 부분은 《왕오천축국전》에 누락되어 있어 그곳에서부터 장안까지의 노정(路程)은 알 수 없다.

이처럼 혜초는 약 3년 동안 천축국을 돌며 불교 유적지 탐방과 각종 문화 체험을 하였으며, 나머지 1년을 서역(西域) 여러 나라를 경유하면서 문물을 익힌 후 광주를 떠난 지 4년 만(723~727년)에 마침내 장안으로 들어와 스승 금강지와 불공을 만났다.

他문화에 대한 관심

혜초보다 먼저 천축국을 방문한 법현(法顯)은 11년, 현장(玄奘)은 16년, 의정(義淨)은 18년 동안 체류하면서 불교 성지를 둘러보고 현지의 고승들에게 불법을 전수하기도 했다. 그러나 그들에 비하면 혜초가 천축국에 머문 기간은 불과 3년밖에 안 되어 불법을 연구할 시간은 별로 없었다. 성지순례 정도라고 볼 수 있는데, 그가 구법행할 때는 이미 불교가 성행하던 현지에서 힌두교의 교세(敎勢)에 눌려 쇠퇴기로 접어들 때였다. 불교가 쇠퇴해 불교 성지도 황폐화되어 있었기 때문에, 불경을 공부할 고승을 만나기도 쉽지 않았을 것이다.

실제로 《왕오천축국전》 기록에 보면 혜초가 가비야라국(현재 네팔의 룸비니)의 석가모니 탄생지에 갔을 때 성은 폐허가 되고, 탑은 있으나 승려도 없었다고 나와 있다. 또한 길가에는 도적 떼가 많아 예불(禮佛)하러 가기도 무서울 정도였다고 한다. 그러나 서천축은 당시에도 여전히 불교가 성행해 왕과 수령, 백성들이 독실한 불교 신자라고 밝히고 있다.

밀교승 금강지의 제자인 혜초는 불교에만 관심이 있었던 것이 아니라, 각 나라의 독특한 문화에 대한 관심도 많았다고 생각된다. 특히 그가 천축국을 거쳐 당나라로 귀로에 오를 때 서역 여러 나라를 역방(歷訪)한 것은 문화에 대한 관심이 그만큼 많았다는 것을 증거하고 있다.

《왕오천축국전》의 여행 기록을 살펴보면, 혜초가 직접 방문한 곳과 누구에겐가 들어서 쓴 내용으로 구분해볼 수 있다. 예를 들면 직접 방문한 곳은 ‘다시 파사국에서 북쪽으로 열흘을 가서 산으로 들어가면 대식국에 이른다’와 같은 문장 체제로 되어 있다. 그러나 이러한 형식을 거치지 않고 그 나라의 문화와 생활양식 등을 소개하는 기록은 직접 가지 못하고 다른 사람들에게 들어서 쓴 것으로 추측된다.

이러한 서술 양식으로 볼 때 혜초가 방문한 서역기행의 서단(西端)은 대식국의 호라산 총독부 치소가 있던 ‘니샤푸르’로 추단해볼 수 있다. 당시 대식국은 기존 페르시아 문화와 불교문화, 거기에 새롭게 들어온 이슬람 문화까지 혼재된 문화였다. 더구나 교역에 의하여 당나라 문화까지 널리 보급되어 가히 문화의 국제화가 이루어진 실크로드의 대표적인 문명 교류 중심지였다.

실크로드 수첩

《왕오천축국전》의 발견

|

| 돈황의 막고굴에서 《왕오천축국전》을 발견한 폴 펠리오. |

천불동의 석굴은 전진(前秦)의 승려 낙준(樂僔)이 처음 조영(造營)하기 시작해 원대(元代)에 이르기까지 1000여 년 동안 조영한 중국 불교문화의 요람과 같은 유적이다. 석굴이라기보다는 실제로는 진흙을 파내고 그 안에 부처를 안치한 불교 도량인데, 1900년 16동을 수리하다 모래로 막아놓은 벽 너머의 17동에서 경전 사본이 무더기로 발견되어 ‘장경동(藏經洞)’이라 이름 붙였다. 그러나 당시 중국에서도 이 문서들에 대한 중요성을 깊이 인식하지 못하여 그냥 방치된 상태로 있었는데, 그 소문을 듣고 서구 열강들이 탐사대를 조직해 석굴 속의 문화재들을 마구 약탈해갔다. 장경동의 서적뿐만 아니라 그 많은 석굴 속의 벽화들까지 뜯어갔다.

가장 먼저 장경동의 서적들을 가져간 것은 러시아 지질학자 오브루체프(V. A. Obruchev)였고, 영국의 인도학자이자 탐험가 스타인(A. Stein), 프랑스의 탐험가 펠리오, 일본 오타니 고즈이(大谷光瑞) 탐험대의 요시카와 고이치로(吉川小一郞)와 다치바나 즈이초(橘瑞超) 등이었다. 이들은 장경동을 관리하는 사람들에게 푼돈을 쥐여주고 적게는 수백 권에서 많게는 1000여 권을 가져갔는데, 후일 그 사실이 세계적으로 알려지면서 ‘문화 약탈자’들이란 비판을 받기도 했다. 일본의 작가 이노우에 야스시(井上泰)는 장경동 서적들이 어떻게 하여 벽 속에 감추어졌는지에 대하여 추리적 상상기법으로 《돈황》이란 역사소설을 쓰기도 했다.

세계 4대 여행기의 하나

혜초의 《왕오천축국전》은 펠리오가 장경동에서 24상자에 넣어 가져간 1500여 권 중에서 나왔다. 세로 28.5cm, 가로 42cm의 종이 9장을 이어붙인 두루마리 문서였다. 이미 발견 당시 첫장과 마지막 장은 떨어져 나가고 없었으며, 글자는 중간에 결락된 글자들이 있어 잔간(殘簡)의 총 글자 수는 5893자였다.

펠리오는 한문을 특히 잘 알아서 잔간의 서명이나 필자명이 없었지만 그 내용을 보고 천축국을 여행한 기록임을 감지했다. 그는 1909년 북경(北京)에 와서 중국의 학자들에게 이 여행기 잔간을 공개하였다.

당시 중국학계에서는 커다란 충격을 받았다. 북경대학의 학장 나진옥(羅振玉)은 여행기의 내용을 살펴본 후 당나라 승려 혜림(慧琳)의 《일체경음의(一切經音義)》라는 책에 《혜초왕오천축국전》에 관한 주석이 실려 있는 것을 토대로, 그 잔간의 실체를 규명하였다. 혜림과 혜초는 불공의 문하에서 수학한 돈독한 선후배 관계였다.

혜초가 신라인임을 밝혀낼 수 있었던 것은 《왕오천축국전》에 수록된 오언시 중 ‘수위향림비(誰爲向林飛)’라는 구절, 즉 ‘누가 소식 전하러 계림으로 날아갈까’라는 대목을 근거로 해서였다. 계림은 ‘신라’의 아칭(雅稱)으로, 이 오언시는 멀리 천축국까지 간 혜초가 향수(鄕愁)에 젖어 읊은 것이었다. 또한 금강지의 제자로 혜초의 도반이자 스승이기도 한 불공이 입적할 때 남긴 유서와도 같은 글에서 6명의 제자를 거론하였는데, 그중 ‘신라의 혜초’가 있었다.

따라서 혜초는 한국인으로서는 최초로 아랍을 대표하는 서역의 대식국을 다녀온 인물로, 문명교류사의 개척자이자 선구자로서 자리매김하였다. 세계적으로도 그가 쓴 《왕오천축국전》은 널리 알려져 이븐바투타의 《여행기》, 마르코폴로의 《동방견문록》, 오도릭의 《동방기행》 등과 함께 ‘세계 4대 여행기’로 손꼽히고 있다.

영웅 리더십

정주영 - 他문화를 사랑하는 신뢰의 리더십

|

| 정주영 현대그룹 회장. |

현대건설의 창업자 정주영(鄭周永) 회장은 중동(中東) 진출을 하면서 많은 신화(神話)를 낳은 인물로 유명하다. 그가 사우디아라비아의 알코바와 제다 두 지역의 공공주택 건설을 수주하기 위해 비행기를 타고 날아갔을 때였다. 당시 그는 사우디아라비아의 나와프 왕자에게서 정식 초청을 받았는데, 공항에 내리자 왕자가 보낸 전용차가 기다리고 있었다.

이미 현대건설은 사우디아라비아에서 ‘20세기 최대의 역사(役事)’라고 알려진 주베일산업항 공사를 비롯하여 각종 대형 건설공사를 수행하였으므로, 공사 수주 등의 전권을 갖고 있는 나와프 왕자는 정주영 회장을 귀빈(貴賓)으로 대접했다.

점심때가 조금 지난 오후였는데, 정주영 회장을 태운 왕자의 전용차 운전사가 갑자기 차를 멈추었다. 그러더니 차에서 깔개를 가지고 내려 메카 궁전을 향하여 절을 올리기 시작했다. 사우디아라비아 차량들은 모두 차를 멈추고 내려 아스팔트 위에서 같은 행동을 취했다.

이때 정주영 회장은 그것이 말로만 듣던 ‘싸라’ 시간에 메카를 향하여 올리는 종교적 행위임을 알았다. 뒷자리에 타고 있던 그는 슬그머니 내려 아스팔트 바닥에 무릎을 꿇고 왕자의 전용차 운전사가 하는 동작을 그대로 따라 했다.

예배를 다 마치고 일어섰을 때였다. 운전사는 바닥에 깔개를 깔았기 때문에 괜찮았지만, 정주영 회장은 뜨거운콜타르가 끈적거리는 아스팔트 바닥에 그대로 무릎을 꿇고 이마가 닿도록 절을 했기 때문에 양복바지며 손이며 심지어 이마까지도 검은 얼룩이 묻었다.

운전사는 다른 나라에서 온 귀빈의 그런 행동을 보고 이상하게 생각했고, 궁전에 들어와 나와프 왕자에게 본 그대로 보고했다. 그 소문은 곧 사우디아라비아 왕실에 모두 퍼졌다.

호텔에서 충분한 휴식을 취한 뒤, 정주영 회장이 이틀 후 약속시각에 맞춰 궁전으로 파이살 국왕을 만나러 갔다. 국왕이 물었다.

“당신은 무슨 종교를 믿으십니까?”

이때 정주영 회장은 국왕이 왜 종교에 관해 묻는지 어렴풋이 짐작했다.

“특별히 믿는 종교는 없습니다. 그러나 저는 이 우주만물을 창조하신 신(神)의 존재를 확신합니다. 그 신은 전지전능(全知全能)하시고 무한자비(無限慈悲)하시므로, 그 신의 뜻에 순종하며 살아가는 것이 저의 신앙입니다.”

그러자 파이살 국왕이 만면에 미소를 띠며 말했다.

“바로 그 신이 우리 알라요.”

정주영 회장도 거침없이 답변했다.

“그 신을 가리켜 기독교에서는 하나님이라 하고, 불교에서는 부처님, 유대교에서는 여호와라고 하는 모양입니다. 하지만 저는 우주를 창조한 신을 호칭할 만한 합당한 낱말을 찾지 못해 아직 뭐라고 이름 붙일 수는 없습니다. 그래서 그저 하느님이라 부를 뿐이지요.”

그러면서 정주영 회장이 손으로 하늘을 가리키자, 파이살 국왕이 다시 물었다.

“그러면 이번에 공항에서 왕실로 오는 도중 왜 우리나라 사람들과 같이 싸라 시간에 메카 궁전을 향해 절을 올렸습니까?”

“각 나라마다 신의 이름이 다르고 믿는 방법이 제각각일 뿐, 아랍 사람이 믿는 알라나 제가 믿는 신은 같은 신입니다. 남들이 그 신을 경배하는 자리에서 보고만 있다는 것은 인간이 신에 대해 취할 태도가 아니라고 생각합니다.”

정주영 회장은 자신이 늘 종교에 관한 신뢰를 갖고 실천해오던 그대로 대답하였다.

“자네까지 극락 가게 해달라고 빌다 보니…”

종교에 얽힌 일화가 하나 있다. 정주영 회장과 고향, 나이가 같은 대농그룹 박용학(朴龍學) 회장이 어느 날 함께 산행(山行)하고 내려오는 길에 오대산 월정사에 들렀을 때였다. 정주영 회장은 잠시 기다리라고 한 후 대웅전에 들어가 열심히 부처에게 절을 올렸다. 박용학 회장은 기독교를 믿기 때문에 절 마당을 거닐며 정주영 회장이 빨리 절을 마치고 나오기를 기다렸다. 그런데 30분이 지나도 나오지 않았다. 나중에 땀을 뻘뻘 흘리며 대웅전에서 나오는 정주영 회장에게 박용학 회장이 물었다.

“부처님께 절하는데 뭔 시간이 그렇게 오래 걸리나?”

“나 혼자라면 금세 끝나는데, 자네까지 극락 가게 해달라고 빌다 보니 두 배나 시간이 걸렸다네.”

그 말을 들은 박용학 회장은 감동하지 않을 수 없었다.

그만큼 정주영 회장은 평소에도 교회에 가게 되면 기독교식으로, 절에 가게 되면 불교식으로 종교를 따지지 않고 성심 성의껏 예배를 올렸다.

박용학 회장이 감동한 것처럼, 사우디아라비아의 파이살 국왕도 정주영 회장의 종교를 뛰어넘은 문화적 신뢰에 크게 감동했다.

사우디 왕실에는 한국에서 온 정주영 회장이 남의 종교를 귀하게 여길 줄 아는 덕성(德性) 높은 위인이라고 소문이 났다. 그러니 알코바와 제다 공공주택을 현대건설이 수주하는 것은 따놓은 당상이나 다름없었다. 당시 현대건설이 써넣은 비싼 입찰가에도 불구하고 사우디아라비아의 주택부 장관은 정주영 회장을 사업 파트너로 삼았다. 여기에는 파이살 국왕이나 나와프 왕자의 입김이 작용했을 것이다. 이때 현대건설은 알코바 제1지역과 제다 지역은 물론, 애초에 입찰 조건에도 없었던 리야드 지역의 공공주택 건설공사까지 수주하여 무려 총 공사금액이 12억 달러나 되었다. 이는 정주영 회장의 문화를 사랑하는 신뢰의 리더십이 거둔 성과라고 할 수 있었다.⊙