⊙ 유대인 학살, 아르메니아인 학살, 난징 대학살, 종군위안부 등 ‘역사적 사실’들은 어떻게 기억되는가?

⊙ 홀로코스트 부정론자 데이비드 어빙에게 고소당했던 미국 역사학자 데버라 립스탯, 어빙이 오스트리아에서 체포되자 구명 연판장에 서명

⊙ 폴란드, 自國民이 저지른 유대인 학살 부정하는 ‘짝퉁 아우슈비츠 거짓말법’ 제정

⊙ 희생자 의식 민족주의… ‘加害者 민족’에 속하면 모두 有罪이고, ‘被害者 민족’에 속하면 떳떳한가

⊙ 홀로코스트 부정론자 데이비드 어빙에게 고소당했던 미국 역사학자 데버라 립스탯, 어빙이 오스트리아에서 체포되자 구명 연판장에 서명

⊙ 폴란드, 自國民이 저지른 유대인 학살 부정하는 ‘짝퉁 아우슈비츠 거짓말법’ 제정

⊙ 희생자 의식 민족주의… ‘加害者 민족’에 속하면 모두 有罪이고, ‘被害者 민족’에 속하면 떳떳한가

- 《기억전쟁》, 임지현 지음, 휴머니스트, 2019년.

소위 ‘역사왜곡금지법안’이라는 것이 발의됐다. 더불어민주당 양향자 의원과 박광온 의원 등이 대표 발의한 이 법안은 5·18광주민주화운동, 일제(日帝) 식민통치, 세월호 사고 등에 대한 ‘역사적 사실’을 왜곡해 폄훼하거나 피해자 및 유가족을 이유 없이 모욕하는 경우 최대 7년 이하 징역 혹은 5000만원 이하의 벌금형에 처하겠다는 것이다.

학문의 자유, 사상의 자유, 혹은 표현의 자유는 어떻게 될 것인가 하는 고차원의 문제들을 떠나서라도 이 법은 우리에게 여러 가지 질문을 던진다. 도대체 법으로 ‘역사적 사실’을 왜곡・폄훼하는 행위를 처벌하겠다고 나서는 게 타당한 일인가? 어떤 행위가 ‘역사적 사실’을 왜곡・폄훼하는 것인가? 그 이전에 ‘역사적 사실’이란 무엇인가? ‘역사적 사실’인지 여부에 대해서는 누가 판단하나? 혹시 지금까지 알려진 것과 다른 새로운 ‘역사적 사실’이 발견될 경우에는 어떻게 되나? 왜 어떤 ‘역사적 사실’은 왜곡 금지와 처벌의 대상이 되고, 어떤 ‘역사적 사실’은 그렇지 않은가?

‘기억 활동가’

이런 질문들이 꼬리에 꼬리를 문다. 1년여 전에 읽은 임지현 서강대 교수의 《기억전쟁》을 다시 꺼내 읽은 것도 이 때문이다. 지난 20여 년간 《민족주의는 반역이다》 《우리 안의 파시즘》 《대중독재》 등의 책을 통해 우리 사회의 역사인식에 신선한 충격을 가해온 저자는 이 책에서는 스스로를 ‘사학자’가 아니라 ‘기억 활동가(memory activist)’라고 자리매김한다.

‘기억 활동가’가 우리에게 상기시켜주는 기억들은 다양하다. 나치의 유대인 학살[홀로코스트(Holocaust). 홀로코스트는 번제(燔祭)라는 의미], 터키의 아르메니아인 학살, 일제의 난징대학살, 제2차 세계대전 당시 독일군 탈영병들, 태평양전쟁 당시 조선인 전범(戰犯)들, 종군위안부들, 1980년 광주(光州)….

‘역사가’라면 아마 이런 기억에 대한 ‘역사적 사실’들을 다룰 것이다. 그 사건은 언제 일어났고, 그 배경은 무엇인지, 그 사건에 관련된 인물들은 누구인지, 그 사건은 역사에 어떤 영향을 미쳤는지 등.

하지만 ‘기억 활동가’는 그런 ‘역사적 사실’들보다는 그 밑바탕이 되는 ‘기억’들에 더 관심을 갖는다. 그 ‘기억’들은 꼭 실증사학(實證史學)이 요구하는 엄격한 요건을 갖출 필요는 없다. 저자가 관심을 갖는 것은 그 기억을 간직해온 ‘인간’들이고, 인간이, 사회가, 국가가, 역사가 그걸 ‘기억’하는 방식이다.

저자가 이 책에서 가장 많이 다루는 ‘기억’은 나치의 유대인 학살이다. 당연한 일일 것이다. 주지하다시피 600만명이 넘는 유대인이 가스실에서 학살당한 이 참극(慘劇)은 우선 그 규모에서부터 사람들을 압도한다. 이에 대한 ‘기억’은 〈쉰들러리스트〉 〈피아니스트〉 〈인생은 아름다워〉 같은 영화, 〈홀로코스트〉 같은 드라마, 《안네의 일기》 《죽음의 수용소에서》 같은 수기, 《예루살렘의 아이히만》 같은 정치철학서 등을 통해 끊임없이 이어져왔다. 그냥 이어져온 정도가 아니라 확대 재생산되어 왔다. 이러한 기억들을 통해 히틀러에 의해 유대인 600만명이 학살당했다는 사실은 그 누구도 부인할 수 없는 ‘역사적 사실’로 자리 잡았다. 아니, 많은 이가 그렇게들 생각하고 있다.

법정에 선 홀로코스트

하지만 모든 사람이 그런 것은 아니다. 유대인 학살이라는 ‘역사적 사실’을 감히 부인하는 사람들도 있다. 여기에는 피(被)학살자의 규모를 축소하는 것에서부터 학살이 있었다는 사실 자체를 부인하는 것에 이르기까지 다양한 스펙트럼이 있다.

옛 나치나 네오나치, 히틀러의 부역자(附逆者)들만 그러는 것은 아니다. 이른바 역사학자입네 하는 사람 가운데서도 그런 사람들이 있다. 그중 대표적인 사람이 영국의 데이비드 어빙(David Irving)이라는 사람이다. 미국의 역사학자 데버라 립스탯(Deborah Lipstadt)은 1993년 《홀로코스트 부정하기(Denying the Holocaust)》라는 책에서 어빙을 ‘홀로코스트 부정론자’라고 지칭했다. 이 책은 비달 사순 반유대주의국제연구센터(SICSA)로부터 연구기금을 지원받아 출간됐다. 비달 사순? 어디서 많이 들어본 이름이라고? 맞다. 샴푸와 미용실로 유명한 헤어디자이너, 바로 그 사람이다.

립스탯의 책은 언론 등으로부터 호평(好評)을 받았고, 1994년 영국에서도 출간됐다. 영국에서 이 책을 낸 곳은 유명한 펭귄출판사였다.

1996년 어빙이 펭귄출판사와 립스탯을 명예훼손으로 고소(告訴)했다. 아우슈비츠에 가스실이 있었다는 것은 사실무근이므로 홀로코스트는 ‘역사적 사실’이 아니며, 따라서 자기를 ‘홀로코스트 부정론자’라고 규정지은 것은 명백한 명예훼손이라는 것이 그의 논지였다. 어빙은 립스탯에게 공개사과와 함께 자신이 지정하는 자선단체에 500파운드를 기부하면 고소를 철회하겠다고 공개 제안했다. 립스탯이 공개사과를 하거나 패소(敗訴)하면, 홀로코스트 부정론은 법적으로 공인(公認)받게 될 판이었다.

더 고약한 것은 어빙이 이 소송을 영국 법정에 제기했다는 사실이다. 이 책이 펭귄출판사에 의해 영국에서도 출간됐으니 영국인인 어빙이 그렇게 하는 것은 당연한 일이라고 생각할 수도 있겠지만, 여기에는 노림수가 있었다. 립스탯이 사는 미국에서는 명예훼손의 의도에 대한 입증책임은 소송을 건 원고(原告), 즉 어빙에게 있었다. 반면 영국에서는 입증책임이 피고(被告), 즉 립스탯에게 있었다. 기본적으로 어빙에게 유리한 구도였다. 게다가 미국 대학에 봉직하고 있는 립스탯이 언제 끝날지 모르는 영국에서의 재판에 시간과 돈을 투입하는 것은 쉬운 일이 아니었다.

하루 1만 파운드짜리 재판

하지만 립스탯은 어빙의 도발에 감연히 응했다. 역사학자로서 ‘역사적 사실’을 부정하는 어빙 같은 자에게 굴복할 수는 없었기 때문이다. 하루에 1만 파운드(한화 1544만원)가 들어가는 비싼 소송이었다. 미국의 유대인 단체들, 그리고 〈쉰들러리스트〉를 만든 유대계 영화감독 스티븐 스필버그가 만든 쇼아재단[‘쇼아(Shoah)’는 유대인들이 유대인 학살을 일컫는 말로 ‘대재앙(大災殃)’이라는 의미]이 립스탯을 후원했다.

2000년 1월 시작된 재판은 그해 4월 립스탯의 승리로 끝났다. 판사는 “객관적이고 공정한 역사학자라면 누구나 아우슈비츠에 가스실이 있었고, 이것들이 상당한 규모로 가동되어 수십만 유대인의 목숨을 앗아갔다는 사실을 의심하지 않을 것”이라면서 어빙이 극우(極右) 네오나치 세력과 야합하여 자신의 이데올로기적 의도에 따라 역사적 증거들을 조작했다고 판시(判示)했다. 법원은 어빙에게 재판 비용의 일부인 15만 파운드를 피고에게 지불하라고 선고했다. 《성경》의 〈사사기(士師記)〉에 나오는 데보라가 유대인의 적들을 박살 낸 것처럼, 그녀의 이름을 이은 립스탯도 유대인의 적 ‘홀로코스트 부정론자’에게 멋진 승리를 거둔 것이다.

이렇게만 쓰면 ‘립스탯이 참 쉽게 이겼네’라고 생각할 수도 있겠다. 하지만 립스탯의 입장에서는 피 말리는 재판이었다. 할리우드가 이렇게 흥미로운 소재를 방치할 리가 없다. 이 ‘데이비드 어빙 대(對) 펭귄출판사-데버라 립스탯 사건’은 2016년 믹 잭슨 감독에 의해 영화로 만들어졌다. 〈나는 부정한다(원제 Denial)〉가 그것이다. 기자도 이 영화를 봤는데, 재미있다. 이 재판의 경과가 궁금한 분은 이 영화를 보면 된다.

원수를 은혜로 갚다

어빙은 소송에서 패하고 망신을 당했지만, 그에게도 성과는 있었다. 펭귄출판사와 립스탯 교수 편에서 재판에 참여했던 리처드 에번스 교수는 그 경험을 바탕으로 ‘홀로코스트 부정론’의 실체를 파헤치는 《히틀러에 대해서 거짓말하기(Lying about Hitler)》라는 책을 펴냈다. 하지만 당초 이 책을 출간하기로 약속했던 영국 출판사가 꽁무니를 뺐다. 고작 2000부 남짓 팔린 립스탯의 책을 펴냈다가 200만 파운드의 재판 비용을 지불해야 했던 펭귄출판사의 전철(前轍)을 밟고 싶지 않았던 것이다. 에번스는 결국 미국에서 책을 냈다. 이 일은 재판이라는 것이 그 자체로서 학문의 자유, 언론·출판의 자유에 대한 ‘검열(檢閱)’이 될 수도 있음을 보여준다. 그저 그런 ‘재야(在野) 역사학자’였던 어빙은 이 사건 이후로 전 세계 ‘홀로코스트 부정론자’들을 비롯한 네오나치·극우 세력의 영웅이 됐다. 어쩌면 어빙은 이걸 노리고 소송이라는 도발을 감행한 것일 수도 있다.

하지만 어빙의 봄날은 그리 오래가지 않았다. 2005년 11월 오스트리아를 방문한 어빙은, 홀로코스트를 부정했다는 혐의로 경찰에 체포됐다. 우리나라의 역사왜곡금지법 찬성자들이 조자룡의 헌 칼처럼 애지중지하는 ‘아우슈비츠 거짓말법(Auschuwitzluege)’, 즉 홀로코스트 부정론자들을 처벌하는 법은 독일뿐 아니라 오스트리아에도 있었던 것이다.

어빙이 체포된 것은 그가 1989년 오스트리아의 수도 빈에서 홀로코스트를 부정하는 강연을 한 적이 있기 때문이었다. 그런데 이 ‘듣보잡 역사학자’를 구하기 위해 미국의 신망 있는 역사학자들이 서명운동에 나섰다. ‘홀로코스트 부정론’은 학문의 장(場)에서 학문적 토론을 통해 걸러내야지 형사법적(刑事法的)으로 다스리는 것은 학문의 자유, 사상의 자유, 표현의 자유를 침해할 수 있다는 이유에서였다. 어빙으로부터 황당한 소송을 당했던 립스탯 교수도 어빙의 구명을 호소하는 서명에 동참했다. 원수를 은혜로 갚은 셈이다.

‘아우슈비츠 거짓말법’의 이면

여기서 우리는 ‘역사적 사실’을 부정하는 데 대한 상반된 태도를 발견하게 된다. 하나는 독일·오스트리아 등에서 보듯 ‘역사적 사실’을 부정할 경우 형사적 처벌을 하는 경우이고, 다른 하나는 미국·영국 등에서 보듯 그러한 논란을 ‘사상의 자유 시장’에 맡기는 경우이다.

이런 상반된 사실은 서로 다른 역사에 기인한다. 독일이나 오스트리아는 유대인 학살에 직접적인 책임이 있는 나라다. 1938년 3월 나치 독일에 합병당했던 오스트리아는 히틀러가 감행한 침략의 첫 번째 희생자 행세를 해왔지만, 사실 그건 웃기는 얘기였다. 대다수 오스트리아인은 자국(自國) 출신인 히틀러가 영도하는 제3제국(나치 독일)에 합병되는 것을 열렬히 환영했다. 이는 제3제국 인구의 8%에 불과했던 오스트리아인들이 나치 친위대(SS)에서는 14%를 차지했다는 데서도 잘 드러난다. 유엔사무총장과 오스트리아 대통령을 지낸 쿠르트 발트하임도 장교로 나치 독일군에 복무했다. 오스트리아는 강간(强姦)당한 게 아니라 화간(和姦)을 한 셈인데, 그들이 홀로코스트 부정론자들을 처벌하는 법을 만든 것은 그에 대한 알리바이라고나 할까?

‘역사적 사실’을 부정하는 행위를 형법으로 다스리는 대표적인 경우는 독일이다. 독일 형법 제130조의 국민선동죄, 일명 ‘아우슈비츠 거짓말법’이 바로 그것이다. 동조(同條) 제③항은 ‘국가사회주의(나치) 지배하에서 범하여진 국제형법 제6조 제1항에서 규정한 종류의 행위(유대인 학살 등 반인도적 범죄-기자 주)를 공공의 평온을 교란하기에 적합한 방법으로 공연히 또는 집회에서 승인, 부인, 고무한 자는 5년 이하의 자유형 또는 벌금형에 처한다’고 규정하고 있다. 동조 제④항은 ‘공연히 또는 집회에서 국가사회주의(나치)의 폭력적·자의적 지배를 승인하거나 찬양하거나 정당화함으로써 피해자의 존엄을 침해하는 방법으로 공공의 평온을 교란한 자는 3년 이하의 자유형 또는 벌금형으로 처벌한다’고 규정하고 있다.

흥미로운 것은 이 독일 형법의 ‘국민선동죄’에는 이 조항을 금과옥조(金科玉條)처럼 떠받드는 우리나라의 ‘역사왜곡금지법 신자(信者)’들이 간과하고 있는 대목이 있다는 사실이다. 즉 제2차 세계대전 말기 독일 동부 프로이센 지역이나 동유럽 점령지에서 추방당한 독일인들의 희생을 부정하는 행위도 이 규정에 의해 처벌될 수 있다. 독일 형법 제130조 ①항과 ②항에서 ‘일부 주민을 모욕 또는 악의로 비방하거나 허위사실에 의하여 명예를 훼손함으로써 인간의 존엄을 침해하는 행위’를 처벌하도록 한 것이다.

제2차 세계대전 말기에 독일 동부 프로이센 지역이나 동유럽 점령지에서 발생한 독일인 피란민·실향민들은 1200만명, 사망자는 200만명에 달한다. 이들은 나치가 득세하던 시절에는 가해자(加害者)였지만, 나치가 패망(敗亡)하는 과정에서 피해자(被害者)로 추락했다. 해방과 6·25를 거치면서 월남(越南)한 실향민들이 이후 강고한 보수 세력을 형성했던 것처럼 이들도 전후(戰後) 독일에서 보수정당인 기독교민주당의 강력한 지지 세력이 됐다. 국민선동죄를 형법에 규정하는 과정에서 독일의 여러 정치 세력은 정치적 타협을 하지 않을 수 없었는데, 그 과정에서 이 추방자들을 배려하는 규정이 들어간 것이다. 비유한다면 역사왜곡금지법을 만드는 과정에서 5·18 민주화운동을 부정하는 사람들뿐 아니라, 6·25 남침을 부정하는 사람들을 처벌하는 조항도 삽입한 셈이라고 할 수 있을 것이다.

폴란드의 ‘짝퉁 아우슈비츠 거짓말법’

독일의 이웃 나라인 폴란드에는 ‘짝퉁 아우슈비츠 거짓말법’이 있다. 주지하다시피 폴란드는 1918년 120여 년 만에 독립을 회복했지만 1939년 9월 독일과 소련의 침공으로 다시 나라를 잃었고, 제2차 세계대전 이후에는 40여 년간 공산통치 아래 신음했던 고난의 나라다. 아우슈비츠에서 볼 수 있듯 유대인 학살이 자행된 비극의 땅이기도 하다.

그런데 다른 한편으로 폴란드는 근대 이후 유대인 학살(포그럼)이 곧잘 발생한 반(反)유대주의의 온상이기도 했다. 나치 점령 기간에 많은 폴란드인이 핍박받는 유대인들을 도왔지만, 다른 한편에서는 유대인 핍박 및 학살에 동참하거나 방조(傍助)하기도 했다. 시골에서는 폴란드인들이 자신의 이웃이던 유대인들을 집단 학살한 경우도 있었다. 더욱 끔찍한 것은 나치의 유대인 학살에서 간신히 목숨을 건져 고향으로 돌아온 유대계 폴란드인들이 전후에 이웃 폴란드인들에 의해 학살당한 경우도 적지 않았다는 사실이다.

공산 정권이 붕괴한 후 2000년대에 들어서면서 이런 사실이 학계나 언론에 의해 드러나기 시작했다. 이러한 ‘역사적 사실’을 받아들이고 성찰하려는 폴란드인들도 있었지만, ‘희생자 코스프레’에 익숙해 있던 대다수 폴란드인은 이를 외면했다.

급기야 국수주의적(國粹主義的) 성향의 폴란드 집권 ‘법과 질서당’ 정권은 2018년 2월 ‘폴란드판 아우슈비츠 거짓말법’을 만들었다. 안제이 두다 대통령이 서명한 이 법은 폴란드 땅에 만들어졌던 나치의 강제수용소를 ‘폴란드 강제수용소’라고 부르거나, 폴란드 민족이나 국가가 나치의 홀로코스트에 가담했다고 주장할 경우 형사처벌하는 내용을 담고 있었다. 폴란드 정부는 이 법에 근거해서 “홀로코스트 당시 폴란드인들도 유대인을 학살했다”는 ‘역사적 사실’을 말한 이스라엘 고위 관리의 폴란드 방문을 취소시키기도 했다.

독일의 ‘아우슈비츠 거짓말법’이 앞 세대가 저지른 반인도적 범죄를 직시하기 위한 것인 반면, 폴란드의 경우는 ‘불편한 진실’을 외면하기 위한 것인 셈이다. 폴란드판 ‘짝퉁 아우슈비츠 거짓말법’은 ‘역사왜곡금지법’이 역사를 왜곡할 수도 있다는 사실을 적나라하게 보여준다.

‘희생자 의식 민족주의’

히틀러와 화간했던 오스트리아인들, 나치가 점령한 동유럽에서 ‘지배민족’으로 군림하다가 패전으로 추방당한 독일 실향민들, 그리고 소극적·적극적으로 유대인 학살에 동참했던 폴란드인들의 ‘피해자 코스프레’를 보면 착잡하다. 《기억전쟁》의 부제(副題)가 ‘가해자는 어떻게 희생자가 되었는가’인 것도 그래서일 것이다.

이 책의 에필로그에서 저자는 단지 독일인이라는 이유만으로 홀로코스트에 대한 책임을 묻는 ‘집합적 유죄(collective guilt)’라는 개념을 단호하게 반대했던 독일의 정치철학자 한나 아렌트를 소환한다. “독일인이라는 이유만으로 책임을 묻는다면 유대인으로 태어났다는 이유만으로 강제수용소로 보낸 나치의 홀로코스트와 논리적으로 다를 게 없다”는 한나 아렌트의 주장은 그가 나치의 박해를 피해 미국으로 망명한 유대인이라는 사실 때문에 더욱 울림이 크다.

저자는 “어떤 사람에게 책임을 묻는다는 것은 오로지 그가 한 행위와 그에 따른 결과에 대한 책임을 묻는 것이어야 한다”면서 “그러나 ‘기억전쟁’에서는 ‘집합적 유죄’의 논리로 가해 민족 전부를 단죄하거나 피해 민족 모두에게 정당성을 부여하려는 집단 심성이 그야말로 완강하다”고 지적한다. 저자는 “독일의 전후 세대에게 홀로코스트에 대한 책임을 묻거나 일본의 전후 세대에게 일본군 ‘위안부’에 대한 책임을 추궁하는 일들이 자연스럽게 벌어진다. 이유는 그들이 독일인 혹은 일본인으로 태어났기 때문이다. 반대로 이스라엘이나 폴란드, 한국의 전후 세대는 참으로 떳떳하다. 희생자 민족의 일원이기 때문이다”라고 꼬집는다. 저자는 이런 심리를 ‘희생자 의식 민족주의’라는 말로 개념화했는데, 조만간 이에 대한 책이 나올 예정이다.

법과 기억

《기억전쟁》은 ‘역사적 사실’을 제대로 기억하는 것이 얼마나 어려운지에 대한 책이다. 선뜻 받아들이기 어려운 부분들도 있다. 예컨대 독일이나 오스트리아에서 제2차 세계대전 당시 나치 독일군 탈영병(脫營兵)들을 나치 침략주의에 대한 일종의 저항자로 기리는 기념물들이 들어섰다는 얘기나, 베트남전 당시 한국군의 ‘양민학살’에 대한 저자의 문제제기는 여전히 ‘근대국민국가 대한민국’을 깊이 사랑하고 옹위하려는 나로서는 아직 수용하기 어려운 대목들이다.

하지만 역사왜곡금지법이 시대의 정의(正義)라도 되는 양 육박해 들어오는 시절에 저자의 다음과 같은 문제 제기는 참으로 값지게 느껴진다.

“민주화운동, 일본의 식민지배와 침략전쟁, 일본군 ‘위안부’ 부정론에 대한 법적 규제 문제도 다르지 않다. 만약 남한의 우파가 북한의 남침설을 부정하는 부정론자들을 처벌하자고 주장한다면? 만약 좌파가 제주 4·3사건이나 한국전쟁 당시 미군과 정부군이 저지른 양민학살을 부정하는 행위를 처벌하자고 주장한다면? 또 좌파와 우파 민족주의자들이 합심해서 구한말 의병운동의 민족적 대의를 깎아내리는 역사학자를 반민족주의자로 처벌해야 한다고 주장한다면? 고구려가 중국도 한국도 아닌 복합적 역사공간이라는 변경사적(邊境史的) 주장을 반민족행위로 처벌해야 한다고 주장한다면?

상식적인 기억 연구자라면 실증의 이름으로 일본군 ‘위안부’ 피해자를 모독하고 상처를 덧내는 역사 서술 방식에 분노하고 비판하는 것이 당연하다. ‘사실’과 ‘진실’이 모순되기도 하는 과거 재현의 복잡성을 이해하지 못한 채 트라우마로 고통받는 희생자에게 ‘문서적 사실에 의한 실증’의 폭력을 휘두르는 사람들의 지적·도덕적 천박성을 감쌀 생각은 추호도 없다.

그렇다고 해서 법이 홀로코스트, 식민주의 제노사이드, 일본군 성노예제에 의한 피해 등의 역사를 윤리적이고 책임 있는 사회적 기억으로 만드는 데 적합한 도구인지는 자신이 없다. 또 국가가 희생자를 대신해서 역사 서술의 모독으로부터 그들을 보호할 수 있다는 생각이 마땅한지도 모르겠다. 법이나 공권력에 피해자에 대한 정서적 공감을 기대하기는 어렵기 때문이다.

타자(他者)의 고통에 공감하고 과거에 대해 책임을 지며 미래를 향해 열려 있는 사회적 기억은 어떻게 가능한가? 이 질문에 대한 답은 어쩌면 법을 넘어서 구해져야 하는 것이 아닐까?”

글을 마무리하기 전에 하나만 더 덧붙이자. 이 책의 프롤로그에서 저자는 제2차 세계대전 당시 식민지 조선인 사망자 수를 약 7만명으로 추정한 아시아·태평양전쟁사(史)의 대가 존 다우어의 주장을 소개하고 있다. 징용·징병된 후 사망한 이들, 히로시마·나가사키에서 원자폭탄 피폭(被爆)으로 사망한 이들을 합친 수가 그렇다는 것이다. 막연하게 일제하에서 수백만 명은 희생당했을 것으로 상상하는 한국인들에게 일제 35년 중에서도 가장 희생이 컸을 아시아·태평양전쟁 시기(1931년 만주사변~1945년)의 사망자가 고작 7만명이라는 것은 선뜻 받아들이기 어려운 이야기일 것이다. 역사왜곡금지법이 통과되면 ‘조선인 사망자 7만명’이라는 얘기를 유포하는 것도 처벌 대상이 되지 않을까?⊙

학문의 자유, 사상의 자유, 혹은 표현의 자유는 어떻게 될 것인가 하는 고차원의 문제들을 떠나서라도 이 법은 우리에게 여러 가지 질문을 던진다. 도대체 법으로 ‘역사적 사실’을 왜곡・폄훼하는 행위를 처벌하겠다고 나서는 게 타당한 일인가? 어떤 행위가 ‘역사적 사실’을 왜곡・폄훼하는 것인가? 그 이전에 ‘역사적 사실’이란 무엇인가? ‘역사적 사실’인지 여부에 대해서는 누가 판단하나? 혹시 지금까지 알려진 것과 다른 새로운 ‘역사적 사실’이 발견될 경우에는 어떻게 되나? 왜 어떤 ‘역사적 사실’은 왜곡 금지와 처벌의 대상이 되고, 어떤 ‘역사적 사실’은 그렇지 않은가?

‘기억 활동가’

|

| ‘기억 활동가’ 임지현 서강대 교수. 사진=조선DB |

‘기억 활동가’가 우리에게 상기시켜주는 기억들은 다양하다. 나치의 유대인 학살[홀로코스트(Holocaust). 홀로코스트는 번제(燔祭)라는 의미], 터키의 아르메니아인 학살, 일제의 난징대학살, 제2차 세계대전 당시 독일군 탈영병들, 태평양전쟁 당시 조선인 전범(戰犯)들, 종군위안부들, 1980년 광주(光州)….

‘역사가’라면 아마 이런 기억에 대한 ‘역사적 사실’들을 다룰 것이다. 그 사건은 언제 일어났고, 그 배경은 무엇인지, 그 사건에 관련된 인물들은 누구인지, 그 사건은 역사에 어떤 영향을 미쳤는지 등.

하지만 ‘기억 활동가’는 그런 ‘역사적 사실’들보다는 그 밑바탕이 되는 ‘기억’들에 더 관심을 갖는다. 그 ‘기억’들은 꼭 실증사학(實證史學)이 요구하는 엄격한 요건을 갖출 필요는 없다. 저자가 관심을 갖는 것은 그 기억을 간직해온 ‘인간’들이고, 인간이, 사회가, 국가가, 역사가 그걸 ‘기억’하는 방식이다.

저자가 이 책에서 가장 많이 다루는 ‘기억’은 나치의 유대인 학살이다. 당연한 일일 것이다. 주지하다시피 600만명이 넘는 유대인이 가스실에서 학살당한 이 참극(慘劇)은 우선 그 규모에서부터 사람들을 압도한다. 이에 대한 ‘기억’은 〈쉰들러리스트〉 〈피아니스트〉 〈인생은 아름다워〉 같은 영화, 〈홀로코스트〉 같은 드라마, 《안네의 일기》 《죽음의 수용소에서》 같은 수기, 《예루살렘의 아이히만》 같은 정치철학서 등을 통해 끊임없이 이어져왔다. 그냥 이어져온 정도가 아니라 확대 재생산되어 왔다. 이러한 기억들을 통해 히틀러에 의해 유대인 600만명이 학살당했다는 사실은 그 누구도 부인할 수 없는 ‘역사적 사실’로 자리 잡았다. 아니, 많은 이가 그렇게들 생각하고 있다.

법정에 선 홀로코스트

|

| 데버라 립스탯 |

옛 나치나 네오나치, 히틀러의 부역자(附逆者)들만 그러는 것은 아니다. 이른바 역사학자입네 하는 사람 가운데서도 그런 사람들이 있다. 그중 대표적인 사람이 영국의 데이비드 어빙(David Irving)이라는 사람이다. 미국의 역사학자 데버라 립스탯(Deborah Lipstadt)은 1993년 《홀로코스트 부정하기(Denying the Holocaust)》라는 책에서 어빙을 ‘홀로코스트 부정론자’라고 지칭했다. 이 책은 비달 사순 반유대주의국제연구센터(SICSA)로부터 연구기금을 지원받아 출간됐다. 비달 사순? 어디서 많이 들어본 이름이라고? 맞다. 샴푸와 미용실로 유명한 헤어디자이너, 바로 그 사람이다.

립스탯의 책은 언론 등으로부터 호평(好評)을 받았고, 1994년 영국에서도 출간됐다. 영국에서 이 책을 낸 곳은 유명한 펭귄출판사였다.

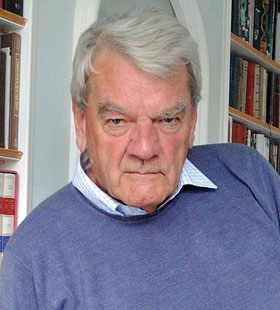

|

| 데이비드 어빙 |

더 고약한 것은 어빙이 이 소송을 영국 법정에 제기했다는 사실이다. 이 책이 펭귄출판사에 의해 영국에서도 출간됐으니 영국인인 어빙이 그렇게 하는 것은 당연한 일이라고 생각할 수도 있겠지만, 여기에는 노림수가 있었다. 립스탯이 사는 미국에서는 명예훼손의 의도에 대한 입증책임은 소송을 건 원고(原告), 즉 어빙에게 있었다. 반면 영국에서는 입증책임이 피고(被告), 즉 립스탯에게 있었다. 기본적으로 어빙에게 유리한 구도였다. 게다가 미국 대학에 봉직하고 있는 립스탯이 언제 끝날지 모르는 영국에서의 재판에 시간과 돈을 투입하는 것은 쉬운 일이 아니었다.

하루 1만 파운드짜리 재판

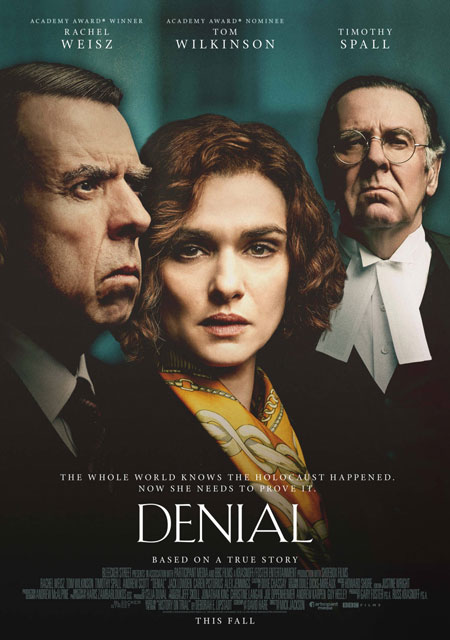

|

| 영화 〈나는 부정한다〉. |

2000년 1월 시작된 재판은 그해 4월 립스탯의 승리로 끝났다. 판사는 “객관적이고 공정한 역사학자라면 누구나 아우슈비츠에 가스실이 있었고, 이것들이 상당한 규모로 가동되어 수십만 유대인의 목숨을 앗아갔다는 사실을 의심하지 않을 것”이라면서 어빙이 극우(極右) 네오나치 세력과 야합하여 자신의 이데올로기적 의도에 따라 역사적 증거들을 조작했다고 판시(判示)했다. 법원은 어빙에게 재판 비용의 일부인 15만 파운드를 피고에게 지불하라고 선고했다. 《성경》의 〈사사기(士師記)〉에 나오는 데보라가 유대인의 적들을 박살 낸 것처럼, 그녀의 이름을 이은 립스탯도 유대인의 적 ‘홀로코스트 부정론자’에게 멋진 승리를 거둔 것이다.

이렇게만 쓰면 ‘립스탯이 참 쉽게 이겼네’라고 생각할 수도 있겠다. 하지만 립스탯의 입장에서는 피 말리는 재판이었다. 할리우드가 이렇게 흥미로운 소재를 방치할 리가 없다. 이 ‘데이비드 어빙 대(對) 펭귄출판사-데버라 립스탯 사건’은 2016년 믹 잭슨 감독에 의해 영화로 만들어졌다. 〈나는 부정한다(원제 Denial)〉가 그것이다. 기자도 이 영화를 봤는데, 재미있다. 이 재판의 경과가 궁금한 분은 이 영화를 보면 된다.

어빙은 소송에서 패하고 망신을 당했지만, 그에게도 성과는 있었다. 펭귄출판사와 립스탯 교수 편에서 재판에 참여했던 리처드 에번스 교수는 그 경험을 바탕으로 ‘홀로코스트 부정론’의 실체를 파헤치는 《히틀러에 대해서 거짓말하기(Lying about Hitler)》라는 책을 펴냈다. 하지만 당초 이 책을 출간하기로 약속했던 영국 출판사가 꽁무니를 뺐다. 고작 2000부 남짓 팔린 립스탯의 책을 펴냈다가 200만 파운드의 재판 비용을 지불해야 했던 펭귄출판사의 전철(前轍)을 밟고 싶지 않았던 것이다. 에번스는 결국 미국에서 책을 냈다. 이 일은 재판이라는 것이 그 자체로서 학문의 자유, 언론·출판의 자유에 대한 ‘검열(檢閱)’이 될 수도 있음을 보여준다. 그저 그런 ‘재야(在野) 역사학자’였던 어빙은 이 사건 이후로 전 세계 ‘홀로코스트 부정론자’들을 비롯한 네오나치·극우 세력의 영웅이 됐다. 어쩌면 어빙은 이걸 노리고 소송이라는 도발을 감행한 것일 수도 있다.

하지만 어빙의 봄날은 그리 오래가지 않았다. 2005년 11월 오스트리아를 방문한 어빙은, 홀로코스트를 부정했다는 혐의로 경찰에 체포됐다. 우리나라의 역사왜곡금지법 찬성자들이 조자룡의 헌 칼처럼 애지중지하는 ‘아우슈비츠 거짓말법(Auschuwitzluege)’, 즉 홀로코스트 부정론자들을 처벌하는 법은 독일뿐 아니라 오스트리아에도 있었던 것이다.

어빙이 체포된 것은 그가 1989년 오스트리아의 수도 빈에서 홀로코스트를 부정하는 강연을 한 적이 있기 때문이었다. 그런데 이 ‘듣보잡 역사학자’를 구하기 위해 미국의 신망 있는 역사학자들이 서명운동에 나섰다. ‘홀로코스트 부정론’은 학문의 장(場)에서 학문적 토론을 통해 걸러내야지 형사법적(刑事法的)으로 다스리는 것은 학문의 자유, 사상의 자유, 표현의 자유를 침해할 수 있다는 이유에서였다. 어빙으로부터 황당한 소송을 당했던 립스탯 교수도 어빙의 구명을 호소하는 서명에 동참했다. 원수를 은혜로 갚은 셈이다.

‘아우슈비츠 거짓말법’의 이면

여기서 우리는 ‘역사적 사실’을 부정하는 데 대한 상반된 태도를 발견하게 된다. 하나는 독일·오스트리아 등에서 보듯 ‘역사적 사실’을 부정할 경우 형사적 처벌을 하는 경우이고, 다른 하나는 미국·영국 등에서 보듯 그러한 논란을 ‘사상의 자유 시장’에 맡기는 경우이다.

이런 상반된 사실은 서로 다른 역사에 기인한다. 독일이나 오스트리아는 유대인 학살에 직접적인 책임이 있는 나라다. 1938년 3월 나치 독일에 합병당했던 오스트리아는 히틀러가 감행한 침략의 첫 번째 희생자 행세를 해왔지만, 사실 그건 웃기는 얘기였다. 대다수 오스트리아인은 자국(自國) 출신인 히틀러가 영도하는 제3제국(나치 독일)에 합병되는 것을 열렬히 환영했다. 이는 제3제국 인구의 8%에 불과했던 오스트리아인들이 나치 친위대(SS)에서는 14%를 차지했다는 데서도 잘 드러난다. 유엔사무총장과 오스트리아 대통령을 지낸 쿠르트 발트하임도 장교로 나치 독일군에 복무했다. 오스트리아는 강간(强姦)당한 게 아니라 화간(和姦)을 한 셈인데, 그들이 홀로코스트 부정론자들을 처벌하는 법을 만든 것은 그에 대한 알리바이라고나 할까?

‘역사적 사실’을 부정하는 행위를 형법으로 다스리는 대표적인 경우는 독일이다. 독일 형법 제130조의 국민선동죄, 일명 ‘아우슈비츠 거짓말법’이 바로 그것이다. 동조(同條) 제③항은 ‘국가사회주의(나치) 지배하에서 범하여진 국제형법 제6조 제1항에서 규정한 종류의 행위(유대인 학살 등 반인도적 범죄-기자 주)를 공공의 평온을 교란하기에 적합한 방법으로 공연히 또는 집회에서 승인, 부인, 고무한 자는 5년 이하의 자유형 또는 벌금형에 처한다’고 규정하고 있다. 동조 제④항은 ‘공연히 또는 집회에서 국가사회주의(나치)의 폭력적·자의적 지배를 승인하거나 찬양하거나 정당화함으로써 피해자의 존엄을 침해하는 방법으로 공공의 평온을 교란한 자는 3년 이하의 자유형 또는 벌금형으로 처벌한다’고 규정하고 있다.

흥미로운 것은 이 독일 형법의 ‘국민선동죄’에는 이 조항을 금과옥조(金科玉條)처럼 떠받드는 우리나라의 ‘역사왜곡금지법 신자(信者)’들이 간과하고 있는 대목이 있다는 사실이다. 즉 제2차 세계대전 말기 독일 동부 프로이센 지역이나 동유럽 점령지에서 추방당한 독일인들의 희생을 부정하는 행위도 이 규정에 의해 처벌될 수 있다. 독일 형법 제130조 ①항과 ②항에서 ‘일부 주민을 모욕 또는 악의로 비방하거나 허위사실에 의하여 명예를 훼손함으로써 인간의 존엄을 침해하는 행위’를 처벌하도록 한 것이다.

제2차 세계대전 말기에 독일 동부 프로이센 지역이나 동유럽 점령지에서 발생한 독일인 피란민·실향민들은 1200만명, 사망자는 200만명에 달한다. 이들은 나치가 득세하던 시절에는 가해자(加害者)였지만, 나치가 패망(敗亡)하는 과정에서 피해자(被害者)로 추락했다. 해방과 6·25를 거치면서 월남(越南)한 실향민들이 이후 강고한 보수 세력을 형성했던 것처럼 이들도 전후(戰後) 독일에서 보수정당인 기독교민주당의 강력한 지지 세력이 됐다. 국민선동죄를 형법에 규정하는 과정에서 독일의 여러 정치 세력은 정치적 타협을 하지 않을 수 없었는데, 그 과정에서 이 추방자들을 배려하는 규정이 들어간 것이다. 비유한다면 역사왜곡금지법을 만드는 과정에서 5·18 민주화운동을 부정하는 사람들뿐 아니라, 6·25 남침을 부정하는 사람들을 처벌하는 조항도 삽입한 셈이라고 할 수 있을 것이다.

|

| 아우슈비츠 강제수용소. |

그런데 다른 한편으로 폴란드는 근대 이후 유대인 학살(포그럼)이 곧잘 발생한 반(反)유대주의의 온상이기도 했다. 나치 점령 기간에 많은 폴란드인이 핍박받는 유대인들을 도왔지만, 다른 한편에서는 유대인 핍박 및 학살에 동참하거나 방조(傍助)하기도 했다. 시골에서는 폴란드인들이 자신의 이웃이던 유대인들을 집단 학살한 경우도 있었다. 더욱 끔찍한 것은 나치의 유대인 학살에서 간신히 목숨을 건져 고향으로 돌아온 유대계 폴란드인들이 전후에 이웃 폴란드인들에 의해 학살당한 경우도 적지 않았다는 사실이다.

공산 정권이 붕괴한 후 2000년대에 들어서면서 이런 사실이 학계나 언론에 의해 드러나기 시작했다. 이러한 ‘역사적 사실’을 받아들이고 성찰하려는 폴란드인들도 있었지만, ‘희생자 코스프레’에 익숙해 있던 대다수 폴란드인은 이를 외면했다.

급기야 국수주의적(國粹主義的) 성향의 폴란드 집권 ‘법과 질서당’ 정권은 2018년 2월 ‘폴란드판 아우슈비츠 거짓말법’을 만들었다. 안제이 두다 대통령이 서명한 이 법은 폴란드 땅에 만들어졌던 나치의 강제수용소를 ‘폴란드 강제수용소’라고 부르거나, 폴란드 민족이나 국가가 나치의 홀로코스트에 가담했다고 주장할 경우 형사처벌하는 내용을 담고 있었다. 폴란드 정부는 이 법에 근거해서 “홀로코스트 당시 폴란드인들도 유대인을 학살했다”는 ‘역사적 사실’을 말한 이스라엘 고위 관리의 폴란드 방문을 취소시키기도 했다.

독일의 ‘아우슈비츠 거짓말법’이 앞 세대가 저지른 반인도적 범죄를 직시하기 위한 것인 반면, 폴란드의 경우는 ‘불편한 진실’을 외면하기 위한 것인 셈이다. 폴란드판 ‘짝퉁 아우슈비츠 거짓말법’은 ‘역사왜곡금지법’이 역사를 왜곡할 수도 있다는 사실을 적나라하게 보여준다.

‘희생자 의식 민족주의’

히틀러와 화간했던 오스트리아인들, 나치가 점령한 동유럽에서 ‘지배민족’으로 군림하다가 패전으로 추방당한 독일 실향민들, 그리고 소극적·적극적으로 유대인 학살에 동참했던 폴란드인들의 ‘피해자 코스프레’를 보면 착잡하다. 《기억전쟁》의 부제(副題)가 ‘가해자는 어떻게 희생자가 되었는가’인 것도 그래서일 것이다.

이 책의 에필로그에서 저자는 단지 독일인이라는 이유만으로 홀로코스트에 대한 책임을 묻는 ‘집합적 유죄(collective guilt)’라는 개념을 단호하게 반대했던 독일의 정치철학자 한나 아렌트를 소환한다. “독일인이라는 이유만으로 책임을 묻는다면 유대인으로 태어났다는 이유만으로 강제수용소로 보낸 나치의 홀로코스트와 논리적으로 다를 게 없다”는 한나 아렌트의 주장은 그가 나치의 박해를 피해 미국으로 망명한 유대인이라는 사실 때문에 더욱 울림이 크다.

저자는 “어떤 사람에게 책임을 묻는다는 것은 오로지 그가 한 행위와 그에 따른 결과에 대한 책임을 묻는 것이어야 한다”면서 “그러나 ‘기억전쟁’에서는 ‘집합적 유죄’의 논리로 가해 민족 전부를 단죄하거나 피해 민족 모두에게 정당성을 부여하려는 집단 심성이 그야말로 완강하다”고 지적한다. 저자는 “독일의 전후 세대에게 홀로코스트에 대한 책임을 묻거나 일본의 전후 세대에게 일본군 ‘위안부’에 대한 책임을 추궁하는 일들이 자연스럽게 벌어진다. 이유는 그들이 독일인 혹은 일본인으로 태어났기 때문이다. 반대로 이스라엘이나 폴란드, 한국의 전후 세대는 참으로 떳떳하다. 희생자 민족의 일원이기 때문이다”라고 꼬집는다. 저자는 이런 심리를 ‘희생자 의식 민족주의’라는 말로 개념화했는데, 조만간 이에 대한 책이 나올 예정이다.

법과 기억

《기억전쟁》은 ‘역사적 사실’을 제대로 기억하는 것이 얼마나 어려운지에 대한 책이다. 선뜻 받아들이기 어려운 부분들도 있다. 예컨대 독일이나 오스트리아에서 제2차 세계대전 당시 나치 독일군 탈영병(脫營兵)들을 나치 침략주의에 대한 일종의 저항자로 기리는 기념물들이 들어섰다는 얘기나, 베트남전 당시 한국군의 ‘양민학살’에 대한 저자의 문제제기는 여전히 ‘근대국민국가 대한민국’을 깊이 사랑하고 옹위하려는 나로서는 아직 수용하기 어려운 대목들이다.

하지만 역사왜곡금지법이 시대의 정의(正義)라도 되는 양 육박해 들어오는 시절에 저자의 다음과 같은 문제 제기는 참으로 값지게 느껴진다.

“민주화운동, 일본의 식민지배와 침략전쟁, 일본군 ‘위안부’ 부정론에 대한 법적 규제 문제도 다르지 않다. 만약 남한의 우파가 북한의 남침설을 부정하는 부정론자들을 처벌하자고 주장한다면? 만약 좌파가 제주 4·3사건이나 한국전쟁 당시 미군과 정부군이 저지른 양민학살을 부정하는 행위를 처벌하자고 주장한다면? 또 좌파와 우파 민족주의자들이 합심해서 구한말 의병운동의 민족적 대의를 깎아내리는 역사학자를 반민족주의자로 처벌해야 한다고 주장한다면? 고구려가 중국도 한국도 아닌 복합적 역사공간이라는 변경사적(邊境史的) 주장을 반민족행위로 처벌해야 한다고 주장한다면?

상식적인 기억 연구자라면 실증의 이름으로 일본군 ‘위안부’ 피해자를 모독하고 상처를 덧내는 역사 서술 방식에 분노하고 비판하는 것이 당연하다. ‘사실’과 ‘진실’이 모순되기도 하는 과거 재현의 복잡성을 이해하지 못한 채 트라우마로 고통받는 희생자에게 ‘문서적 사실에 의한 실증’의 폭력을 휘두르는 사람들의 지적·도덕적 천박성을 감쌀 생각은 추호도 없다.

그렇다고 해서 법이 홀로코스트, 식민주의 제노사이드, 일본군 성노예제에 의한 피해 등의 역사를 윤리적이고 책임 있는 사회적 기억으로 만드는 데 적합한 도구인지는 자신이 없다. 또 국가가 희생자를 대신해서 역사 서술의 모독으로부터 그들을 보호할 수 있다는 생각이 마땅한지도 모르겠다. 법이나 공권력에 피해자에 대한 정서적 공감을 기대하기는 어렵기 때문이다.

타자(他者)의 고통에 공감하고 과거에 대해 책임을 지며 미래를 향해 열려 있는 사회적 기억은 어떻게 가능한가? 이 질문에 대한 답은 어쩌면 법을 넘어서 구해져야 하는 것이 아닐까?”

글을 마무리하기 전에 하나만 더 덧붙이자. 이 책의 프롤로그에서 저자는 제2차 세계대전 당시 식민지 조선인 사망자 수를 약 7만명으로 추정한 아시아·태평양전쟁사(史)의 대가 존 다우어의 주장을 소개하고 있다. 징용·징병된 후 사망한 이들, 히로시마·나가사키에서 원자폭탄 피폭(被爆)으로 사망한 이들을 합친 수가 그렇다는 것이다. 막연하게 일제하에서 수백만 명은 희생당했을 것으로 상상하는 한국인들에게 일제 35년 중에서도 가장 희생이 컸을 아시아·태평양전쟁 시기(1931년 만주사변~1945년)의 사망자가 고작 7만명이라는 것은 선뜻 받아들이기 어려운 이야기일 것이다. 역사왜곡금지법이 통과되면 ‘조선인 사망자 7만명’이라는 얘기를 유포하는 것도 처벌 대상이 되지 않을까?⊙