⊙ 호동왕자와 낙랑공주의 결혼은 고구려와 낙랑국의 이해 얽힌 정략결혼

⊙ 호동, 왕위계승 경쟁에서 유리한 위치 확보하려 낙랑공주 이용해 낙랑 정복 성공

⊙ 대무신왕의 元妃, 어린 아들을 왕위에 올리려 호동 모함해 자살하게 해

엄광용

1954년생. 중앙대학교 문예창작학과 졸업, 단국대학교 대학원 사학과 박사과정(한국사 전공) 수료 / 1990년 《한국문학》에 중편소설 당선 문단 데뷔. 창작집 《전우치는 살아 있다》 외 다수. 2015년 장편역사소설 《사라진 금오신화》로 제11회 류주현문학상 수상

⊙ 호동, 왕위계승 경쟁에서 유리한 위치 확보하려 낙랑공주 이용해 낙랑 정복 성공

⊙ 대무신왕의 元妃, 어린 아들을 왕위에 올리려 호동 모함해 자살하게 해

엄광용

1954년생. 중앙대학교 문예창작학과 졸업, 단국대학교 대학원 사학과 박사과정(한국사 전공) 수료 / 1990년 《한국문학》에 중편소설 당선 문단 데뷔. 창작집 《전우치는 살아 있다》 외 다수. 2015년 장편역사소설 《사라진 금오신화》로 제11회 류주현문학상 수상

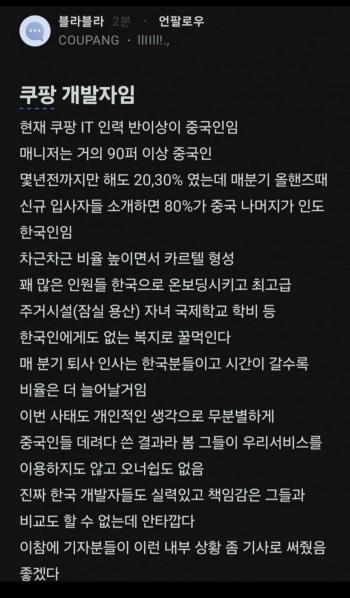

- 2009년 SBS에서 방영했던 퓨전사극 〈자명고〉.

신화나 설화의 탄생 과정을 보면, 분명히 팩트는 있는데 그것을 사실 그대로 전달하기 곤란할 때 과장 또는 위장해서 표현하는 경우가 많다. 이는 다분히 의도적이다. 역사적으로 볼 때 세인의 관심이 증폭되는 사건일수록 인구(人口)에 회자(膾炙)되면서, 은근슬쩍 사건의 본질은 뒤로 숨고 비유와 상징 수법이 절묘하게 가미된 위장된 설화로 둔갑되어 나타난다.

예를 들면, 이미 삼척동자에게도 잘 알려진 전래동화 〈해와 달이 된 오누이〉의 경우 팩트는 완전히 숨어버리고 우화(寓話)로 둔갑되어 본질을 호도한 이야기로 전해져 내려오고 있다. 사실 이 동화의 팩트는 무소불위(無所不爲)의 권력을 휘둘러 백성을 수탈하는 탐관오리 이야기임에 틀림이 없다. 탐관오리가 우화의 주인공으로 둔갑된 호랑이는 떡장수의 떡을 야금야금 빼앗아 먹고도 모자라 아예 잡아먹기까지 한다. 그래도 양이 차지 않아 떡장수 집까지 찾아가 그 자식들까지 잡아먹으려고 한다. 그러다가 오누이가 하느님에게 빌어 동아줄을 타고 하늘로 오르는 것을 보고, 그 흉내를 내다 썩은 동아줄을 잡는 바람에 공중에서 떨어져 죽는다. 이 동화는 권력을 가진 탐관오리의 잘못을 직접 맞대 놓고 따지지 못하는 현실 속에서, 이야기꾼들이 그를 호랑이에 빗대어 표현함으로써 종국에는 마땅한 형벌을 내려 권선징악(勸善懲惡)의 교훈으로 삼고 있는 것이다.

비극으로 각색된 호동왕자와 낙랑공주

역사적인 설화(說話) 중에서도 특히 비극적인 사랑을 주제로 한 〈호동왕자와 낙랑공주〉 역시 팩트는 강자(强者)와 약자(弱者)의 관계 속에서 벌어진 사건을 남녀의 애틋한 사랑으로 둔갑시킨 경우라고 할 수 있다. 이 설화에서 고구려는 강자고, 최리의 낙랑국은 약자다. 또한 대무신왕(大武神王)과 원비(元妃)는 강력한 권력을 가진 강자이고, 호동왕자와 낙랑공주는 그들의 명령에 무조건 복종해야 하는 약자로 ‘희생양’이다. 그런데 팩트를 설화로 만드는 과정에서 약자인 호동왕자와 낙랑공주를 비극적인 사랑의 주인공으로 만든 것이다. 여기서 실제 사건에는 없었던 ‘자명고(自鳴鼓)’를 상징화된 기법으로 이끌어 내, 낙랑공주 캐릭터의 애절한 사랑을 더욱 돋보이게 해 주는 장치로 활용하고 있다.

그래서 이 설화를 주제로 삼아 현대의 이야기꾼들은 다양한 장르의 작품으로 재구성하고 있는 것이다. 1947년 유치진의 희곡 〈자명고〉, 1978년 최인훈의 희곡 〈둥둥 낙랑둥〉, 1992년 김진의 만화 〈바람의 나라〉, 2009년 방영된 TV 사극 〈자명고〉 등등이 설화 〈호동왕자와 낙랑공주〉를 재구성해 작품화시킨 바 있다.

역사 기록에 호동왕자와 낙랑공주의 사랑 이야기가 어떻게 표현되고 있는가를 눈여겨보면, 역사적 팩트가 어떤 설화적 표현으로 각색되고 있는지 알 수 있을 것이다.

《삼국사기》 고구려 본기 대무신왕 15년 기록에는 호동왕자에 대하여 다음과 같이 나와 있다.

〈11월에 왕자(王子) 호동(好童)이 자살하니, 그는 왕의 차비(次妃), 즉 갈사왕(曷思王) 손녀(孫女)의 소생(所生)이었다.〉

갈사왕은 동부여 금와왕의 막내아들, 즉 대소왕의 막냇동생이다. 그는 대무신왕이 동부여를 공격하여 대소왕을 참수하였을 때, 종자(從者) 100여 명을 데리고 도망치던 중 압록곡에서 사냥하던 해두국왕을 죽이고 그곳에 도읍을 정하여 갈사국을 세우고 왕이 된 인물이다.

《삼국사기》의 기록대로 대무신왕의 차비가 갈사왕의 손녀라면, 갈사왕은 고구려의 강함을 보고 자신의 손녀를 대무신왕에게 받쳐 화친을 맺었을 가능성이 크다. 그러나 대무신왕의 원비가 누구인지는 기록에 구체적으로 나와 있지 않다. 호동왕자의 자살은 대무신왕의 원비와 차비 두 왕비가 각자 자기 소생의 아들을 태자로 책봉하려는 과정에서 빚어진 비극이다.

따라서 호동왕자와 낙랑공주의 사랑 뒤에 숨은 배경은 사실상 배다른 왕자들 간의 왕권(王權) 다툼이었다고 할 수 있다. 전해지는 기록에는 두 사람의 사랑 이야기가 비교적 큰 비중으로 다루어지고 있는 반면, 태자 책봉 문제로 빚어진 갈등 관계는 거의 역사 뒤에 묻혀 있다. 두 사람의 사랑이 신화적인 이야기로 둔갑하면서 왕자들의 알력 다툼이, 아니 두 왕자의 모친인 원비와 차비의 시기와 질투가 역사적 사실의 뒤안길로 숨어 버린 형국이다.

自鳴鼓

《삼국사기》에 나오는 〈호동왕자와 낙랑공주〉 설화의 내용은 다음과 같다.

〈차비의 소생인 호동왕자는 태어나면서부터 얼굴이 미려(美麗)하여 이름을 ‘호동(好童)’이라고 지었다. 대무신왕은 어려서부터 총명하고 얼굴이 잘생긴 호동을 매우 아꼈다.

대무신왕 재위 15년(서기 32년) 4월 호동왕자는 옥저(지금의 함흥 일대) 지방을 유람하다 낙랑왕(樂浪王) 최리(崔理)를 만났다. 낙랑왕은 처음부터 호동을 마음에 들어 하였다.

“군(君)의 얼굴을 보니 보통 사람이 아닌 듯하다. 혹시 북국신왕(北國神王)의 아들이 아니냐?”

낙랑왕이 말하는 ‘북국’은 고구려이고, ‘신왕’은 대무신왕을 일컫는다.

호동이 범상치 않은 인물임을 안 낙랑왕은, 그를 곧바로 낙랑국의 궁궐로 데리고 가서 사위로 삼았다. 자신의 딸 낙랑공주와 결혼을 시킨 것이다.

그 후 고구려로 혼자 돌아온 호동왕자는 낙랑국에 남아 있는 공주에게 비밀리에 사람을 보내 다음과 같은 말을 전하게 했다.

‘너희 나라 무고(武庫)에 들어가 고각(鼓角)을 부수면 내가 예(禮)로써 너를 맞이할 것이요, 그렇지 않으면 맞지 않을 것이다.’

이때 ‘고각(鼓角)’은 군사를 지휘할 때 신호를 보내는 데 쓰는 중요한 악기로 북과 뿔나팔을 말한다. 당시 낙랑에는 적군이 쳐들어올 때 저절로 울리는 ‘자명고(自鳴鼓)’가 있었는데, 호동왕자는 낙랑공주로 하여금 그것을 파괴해 소리가 나지 않게 해 달라고 주문했던 것이다.

낙랑공주는 호동왕자의 지시대로 자기 나라의 무고에 몰래 들어가 북을 찢고, 뿔나팔을 망가뜨렸다.

한편 이 사실을 전해 들은 호동왕자는 부왕(父王)인 대무신왕에게 낙랑국을 칠 수 있는 좋은 기회임을 알렸다. 그의 말은 곧 받아들여졌고, 고구려는 군사를 일으켜 낙랑국을 급습했다. 한편 고각이 망가져 적군이 쳐들어오는 신호를 듣지 못한 낙랑왕 최리는, 뒤늦게 그것이 딸에 의해 저질러진 일임을 알았다. 그는 사랑하는 딸 낙랑공주를 죽인 뒤, 궁궐 밖으로 나와 고구려군에게 항복하였다.〉

《삼국사기》에는 이 설화를 소개한 끝에 또 다음과 같은 약간 다른 설(說)도 전하고 있다.

〈혹은 이르되 여왕(麗王)이 낙랑(樂浪)을 멸하려고 혼인(婚姻)을 청하여 그 딸로 자부(子婦)를 삼은 후, 그(子婦)를 본국(本國)에 돌려보내어 병기(兵器)를 파괴(破壞)하게 한 것이라고 한다.〉

이 기록은 《삼국사기》의 기록 중 괄호 속에 들어 있는 이설(異說)이다.

호동왕자와 낙랑공주의 정략결혼

객관적으로 생각할 때 호동왕자를 만난 낙랑왕 최리가 고구려 대무신왕과 아무런 사전 격식도 갖추지 않고 자신의 딸 낙랑공주와 혼사(婚事)를 결정하였을 리는 만무한 일이다. 대무신왕이 죽은 이후의 일이겠지만, 호동왕자와 낙랑공주의 사랑 이야기가 설화적으로 처리되면서 다음과 같은 사실을 숨기고 있음이 분명하다.

낙랑왕 최리는 강국인 고구려가 두려워 딸 낙랑공주를 호동왕자에게 시집보냈을 것이다. 즉 정략결혼(政略結婚)을 통해 고구려와 낙랑국이 사돈 관계를 유지함으로써 작은 나라의 안전을 도모하였던 것이다.

그런데 《삼국사기》에서 괄호 속에 처리된 내용처럼 대무신왕은 자부(子婦), 즉 호동왕자를 사랑하는 낙랑공주의 약점을 이용하여, 낙랑국의 무고(武庫)를 무용지물로 만들어 버린 것이다. 이때 ‘자명고’는 신화적 상상력에 의해 만들어진 것이고, 실제로는 대무신왕의 밀명(密命)을 받은 낙랑공주가 친정인 낙랑국으로 가서 가장 중요한 무고를 불태우거나 혹은 어떤 방법으로든 못쓰게 만들어 군사들의 수족을 묶어 놓았을 가능성이 크다. 즉 무고를 불태우는 것은 팩트이고, ‘자명고’는 상상력이 만든 픽션인 것이다.

다시 말하면 《삼국사기》에 소개된 〈호동왕자와 낙랑공주〉에 나오는 ‘자명고’ 이야기는 각색이 된 것이고, 설화 뒤에 붙인 괄호 속에 있는 짤막한 내용의 이설이 진짜 팩트일 가능성이 높다는 이야기다. 논어에 나오는 군자불어괴력난신(君子不語怪力亂神)과 술이부작(述而不作)의 철저한 유교정신에 입각해 《삼국사기》를 편찬한 김부식(金富軾)이 설화 뒤에 팩트를 붙인 것은, ‘호동왕자와 낙랑공주’의 이야기가 완전한 허구는 아니라는 점을 강조하기 위해서였을 것이다.

호동은 낙랑을 사랑하지 않았다!

북한 역사학자인 손영종은 그의 저서 《고구려사》 1권에서 ‘낙랑국이 고조선 멸망 이후 그 유민(遺民) 일부가 세운 나라들 가운데 하나’라고 주장하고 있다. 그 구체적인 위치도 평양 부근에 있었다며, 가장 신빙성 있는 견해로 내세우고 있다. 이 주장을 뒷받침하는 근거는 《삼국사기》 권 45 열전 ‘온달’ 기사에 ‘평양 부근에도 고구려 때에 낙랑 언덕이 있어서 해마다 3월 3일이 되면 거기 모여 사냥 경기를 하고 잡은 멧돼지와 사슴으로 하늘신과 산천의 귀신들에게 제사를 지냈다’는 기록을 내세우고 있다. 따라서 최리의 낙랑국은 한사군(漢四郡)의 ‘낙랑’과는 다른 정치체(政治體)였음을 알 수 있다.

최리의 낙랑국이 부여 유민이 세운 나라 가운데 하나였다고 할 때, 이는 동부여 금와왕의 막내아들이 세운 갈사국처럼 고구려의 영향력 아래 있는 부용국(附庸國)이었을 가능성이 크다. 따라서 낙랑국왕 최리의 딸인 낙랑공주나 갈사국 손녀의 아들인 호동왕자는 탄생 배경이 서로 비슷하고, 중심 지배 권력에서는 조금 밀려 있는 약자에 속함을 알 수 있다.

설화의 내용처럼 호동왕자가 옥저에 사냥을 나갔다가 낙랑국왕 최리를 만났고, 거기서 두 사람이 곧바로 낙랑국으로 와서 낙랑공주와 결혼을 했다는 것은 당시 고구려 왕실로 볼 때 믿기지 않은 일이다. 더 설득력 있는 것은 대무신왕이 낙랑국을 침략하기 위해 호동왕자를 낙랑국에 첩자로 파견해 최리와 낙랑공주를 속여 거짓 결혼을 승낙했다고 보는 것이 옳다. 호동왕자가 진정으로 낙랑공주를 사랑했다면, 아무리 부왕인 대무신왕의 지엄한 명령이라 하더라도 아내에게 자기 나라로 가서 병기를 파괴하라고 지시할 수는 없는 것이다.

대무신왕의 차비인 갈사국의 손녀는 고구려 귀족의 딸인 원비에 비하여 신분상 처지는 관계다. 따라서 차비의 아들 호동왕자는 성년이 되었음에도 불구하고, 당시 서너 살밖에 안 된 원비의 아들 해우(解憂)와의 태자 책봉 경쟁에서 밀릴 수밖에 없었다.

그러므로 심리적으로 호동왕자는 공을 세워 부왕의 신임을 받아야 한다는 강박감에 시달리고 있었다. 때마침 대무신왕은 낙랑국 공략을 위하여 호동왕자로 하여금 최리의 딸 낙랑공주와 정략결혼을 하여, 신부로 하여금 무고를 깨부수는 일을 지시하라고 명령했던 것이다. 정략결혼이므로 호동왕자로서는 ‘사랑’이 결여된 상태에서 낙랑공주를 만났고, 공을 세우고 싶은 욕심에 대무신왕의 명령에 그대로 따를 수밖에 없었다. 하지만 결과적으로 낙랑공주는 국가의 존망이 걸린 무고를 부수어 고구려에 공격의 기회를 준 것 때문에 부왕인 낙랑국왕 최리에게 목숨을 잃는 비운의 여인이 되고 말았다.

아들을 유혹한 원비

이렇게 하여 고구려가 낙랑국을 정복한 후 호동왕자는 그 공로를 인정받아 대무신왕의 신임을 얻었다. 그때까지만 해도 대무신왕은 성년이 된 호동왕자를 태자로 책봉하려고 했을 것이다.

그러나 이때 원비와 그 권력의 배경이 되고 있는 고구려 귀족 집단에서는 반발이 일어났다. 비록 원비의 아들 해우가 서너 살밖에 안 되지만, 그렇다고 출신이 비천한 호동왕자에게 태자 자리를 넘겨줄 수는 없었던 것이다.

호동왕자나 해우나 기록상 정확한 나이는 보이지 않는다. 그러나 서기 48년 대무신왕이 죽고 다음 왕위를 잇는 과정에서 어린 해우가 문제시되고 있는 것을 볼 수 있다. 《삼국사기》 민중왕 기록에 보면, ‘대무신왕이 죽었을 때 태자가 아직 어려 정사를 담당할 수 없으므로, 백성들이 해색주(解色朱)를 왕으로 세웠다’고 나와 있다. 해색주는 유리왕의 넷째 아들로 대무신왕의 아우였다. 그 후 민중왕은 약 4년의 재위 기간 끝에 사망하고, 그 뒤를 이어 대무신왕의 차남 해우가 왕위에 올랐다.

이렇게 볼 때 해우의 삼촌 해색주가 왕위에 오르던 서기 48년은 호동왕자가 낙랑공주와 만나던 해인 서기 32년으로 거슬러 올라갈 때 무려 16년의 차이가 난다. 그러므로 대무신왕이 태자 책봉을 거론했을 때 원비의 소생인 해우의 나이는 기껏해야 서너 살밖에 안 됐다고 보는 것이 타당하다.

아무튼 고구려 조정에서 낙랑국 정벌 후 태자 책봉 문제가 거론되자, 정작 다급해진 쪽은 어린 자식을 둔 원비였을 것이다. 비록 차비의 소생이지만 대무신왕의 장남인 호동왕자는 낙랑국 정복에 큰 공을 세워 태자 책봉이 유력해진 입장이었다.

이때 아직 젊은 나이였던 원비는 본마음을 숨기고 몰래 미남인 호동왕자를 찾아가 유혹의 손길을 보냈다. 당시 고구려에는 북방 유목민들이 풍습으로 형이 죽으면 동생이 형수와 같이 사는 ‘형사취수제(兄死娶嫂制)’가 남아 있었다. 이와 비슷한 북방의 흉노 풍습 중에는, 아랫사람이 윗사람을 간음하는 ‘증(烝)’과 윗사람이 아랫사람을 간음하는 ‘보(報)’라는 것이 있었다.

호동의 자결

이러한 풍습들은 일종의 근친상간으로 유목국가에서 종족을 보존하기 위한 방법으로 전해져 내려오고 있었던 것인데, 왕후인 원비는 다급한 나머지 자신이 낳지는 않았으나 엄연히 아들인 호동왕자에게 추파를 던지며 노골적인 유혹을 한 것이었다. 이를테면 흉노의 풍습인 보를 내세워 호동왕자와 관계를 맺고자 했으나, 이때 그는 정색을 하며 원비의 유혹을 물리쳤다.

그러자 원비는 대무신왕에게 달려가 다음과 같이 참소하였다.

“호동이 나를 예(禮)로써 대접하지 않으니, 아마 나에게 음란한 마음을 갖고 있는 것이 아닌가 생각합니다.”

그러자 대무신왕이 물었다.

“친자식이 아니라서 그대가 미워하는가?”

원비는 다시 울면서 말하였다.

“청컨대 대왕께서는 가만히 엿보시다가 만일에 그러한 일이 없다면 소첩 스스로 죄를 받겠나이다.”

원비가 정색을 하고 이렇게 나오자, 대무신왕은 곧 그 말을 믿게 되었다.

진노한 대무신왕은 따져 묻지도 않고 호동왕자에게 자결하라는 벌을 내렸다. 이때 호동왕자가 홀로 괴로워하자, 그것을 안타깝게 생각한 휘하의 신하가 말하였다.

“왕자님! 왜 스스로 대왕께 나가 죄가 없음을 아뢰지 않습니까?”

“내가 만약 변명을 하게 되면 어머니(원비)의 악함을 드러내게 되어 대왕께 걱정을 끼치는 일이 발생할 것이니, 자식 된 도리로서 이를 어찌 효(孝)라 할 수 있겠는가?”

호동왕자는 결국 이 말을 남기고 칼로 자결하였다.

대무신왕은 호동왕자가 죽고 난 직후인 그해 12월에 원비의 소생인 둘째아들 해우를 태자에 봉했다.

아들과 며느리를 희생시킨 대무신왕

이처럼 호동왕자의 자결 사건은 사랑(愛)과 효도(孝)의 두 가지 명제 속에 그 근본 원인이 숨어 있었던 것이다. 정략결혼을 할 당시에는 호동왕자도 낙랑공주를 사랑하는 마음이 크게 없었을 것이다. 그러나 낙랑공주가 자신을 사랑한 나머지 조국인 낙랑국으로 달려가 무고를 파괴하고 부왕에게 죽음을 당하고 나자, 호동왕자도 크게 낙심하여 죄책감을 느꼈음에 틀림이 없다. 그때 원빈의 유혹으로 억울한 누명을 쓴 호동왕자는, 억울하게 죽은 낙랑공주를 따라 대무신왕의 명령대로 자결을 선택할 수밖에 없었던 것이다.

이러한 호동왕자와 낙랑공주에 대한 이야기는 인구에 회자되면서, 그 전해지는 과정에서 사람들에 의해 본질과는 다르게 각색되었을 것으로 보인다. 왕의 호칭은 사후 차대왕대에 결정되는데, 대무신왕의 경우 신(神) 자가 들어간 것은 고구려 제3대 왕으로서 주변의 여러 나라를 정복한 위대한 왕으로 추앙한 것이다.

그 ‘신’ 자를 사용하기 위하여 며느리(낙랑공주)를 이용해 낙랑국을 친 대무신왕의 비열한 행위를 숨기고, 오히려 호동왕자와 낙랑공주를 비련의 주인공으로 삼아 픽션이 가미된 설화로 만들어 널리 유포했을 가능성이 크다고 하겠다.⊙

예를 들면, 이미 삼척동자에게도 잘 알려진 전래동화 〈해와 달이 된 오누이〉의 경우 팩트는 완전히 숨어버리고 우화(寓話)로 둔갑되어 본질을 호도한 이야기로 전해져 내려오고 있다. 사실 이 동화의 팩트는 무소불위(無所不爲)의 권력을 휘둘러 백성을 수탈하는 탐관오리 이야기임에 틀림이 없다. 탐관오리가 우화의 주인공으로 둔갑된 호랑이는 떡장수의 떡을 야금야금 빼앗아 먹고도 모자라 아예 잡아먹기까지 한다. 그래도 양이 차지 않아 떡장수 집까지 찾아가 그 자식들까지 잡아먹으려고 한다. 그러다가 오누이가 하느님에게 빌어 동아줄을 타고 하늘로 오르는 것을 보고, 그 흉내를 내다 썩은 동아줄을 잡는 바람에 공중에서 떨어져 죽는다. 이 동화는 권력을 가진 탐관오리의 잘못을 직접 맞대 놓고 따지지 못하는 현실 속에서, 이야기꾼들이 그를 호랑이에 빗대어 표현함으로써 종국에는 마땅한 형벌을 내려 권선징악(勸善懲惡)의 교훈으로 삼고 있는 것이다.

비극으로 각색된 호동왕자와 낙랑공주

역사적인 설화(說話) 중에서도 특히 비극적인 사랑을 주제로 한 〈호동왕자와 낙랑공주〉 역시 팩트는 강자(强者)와 약자(弱者)의 관계 속에서 벌어진 사건을 남녀의 애틋한 사랑으로 둔갑시킨 경우라고 할 수 있다. 이 설화에서 고구려는 강자고, 최리의 낙랑국은 약자다. 또한 대무신왕(大武神王)과 원비(元妃)는 강력한 권력을 가진 강자이고, 호동왕자와 낙랑공주는 그들의 명령에 무조건 복종해야 하는 약자로 ‘희생양’이다. 그런데 팩트를 설화로 만드는 과정에서 약자인 호동왕자와 낙랑공주를 비극적인 사랑의 주인공으로 만든 것이다. 여기서 실제 사건에는 없었던 ‘자명고(自鳴鼓)’를 상징화된 기법으로 이끌어 내, 낙랑공주 캐릭터의 애절한 사랑을 더욱 돋보이게 해 주는 장치로 활용하고 있다.

그래서 이 설화를 주제로 삼아 현대의 이야기꾼들은 다양한 장르의 작품으로 재구성하고 있는 것이다. 1947년 유치진의 희곡 〈자명고〉, 1978년 최인훈의 희곡 〈둥둥 낙랑둥〉, 1992년 김진의 만화 〈바람의 나라〉, 2009년 방영된 TV 사극 〈자명고〉 등등이 설화 〈호동왕자와 낙랑공주〉를 재구성해 작품화시킨 바 있다.

역사 기록에 호동왕자와 낙랑공주의 사랑 이야기가 어떻게 표현되고 있는가를 눈여겨보면, 역사적 팩트가 어떤 설화적 표현으로 각색되고 있는지 알 수 있을 것이다.

《삼국사기》 고구려 본기 대무신왕 15년 기록에는 호동왕자에 대하여 다음과 같이 나와 있다.

〈11월에 왕자(王子) 호동(好童)이 자살하니, 그는 왕의 차비(次妃), 즉 갈사왕(曷思王) 손녀(孫女)의 소생(所生)이었다.〉

갈사왕은 동부여 금와왕의 막내아들, 즉 대소왕의 막냇동생이다. 그는 대무신왕이 동부여를 공격하여 대소왕을 참수하였을 때, 종자(從者) 100여 명을 데리고 도망치던 중 압록곡에서 사냥하던 해두국왕을 죽이고 그곳에 도읍을 정하여 갈사국을 세우고 왕이 된 인물이다.

《삼국사기》의 기록대로 대무신왕의 차비가 갈사왕의 손녀라면, 갈사왕은 고구려의 강함을 보고 자신의 손녀를 대무신왕에게 받쳐 화친을 맺었을 가능성이 크다. 그러나 대무신왕의 원비가 누구인지는 기록에 구체적으로 나와 있지 않다. 호동왕자의 자살은 대무신왕의 원비와 차비 두 왕비가 각자 자기 소생의 아들을 태자로 책봉하려는 과정에서 빚어진 비극이다.

따라서 호동왕자와 낙랑공주의 사랑 뒤에 숨은 배경은 사실상 배다른 왕자들 간의 왕권(王權) 다툼이었다고 할 수 있다. 전해지는 기록에는 두 사람의 사랑 이야기가 비교적 큰 비중으로 다루어지고 있는 반면, 태자 책봉 문제로 빚어진 갈등 관계는 거의 역사 뒤에 묻혀 있다. 두 사람의 사랑이 신화적인 이야기로 둔갑하면서 왕자들의 알력 다툼이, 아니 두 왕자의 모친인 원비와 차비의 시기와 질투가 역사적 사실의 뒤안길로 숨어 버린 형국이다.

自鳴鼓

|

| 호동왕자와 낙랑공주의 비극적 사랑을 다룬 국립발레단의 발레극 〈왕자 호동〉. 사진=국립발레단 제공 |

〈차비의 소생인 호동왕자는 태어나면서부터 얼굴이 미려(美麗)하여 이름을 ‘호동(好童)’이라고 지었다. 대무신왕은 어려서부터 총명하고 얼굴이 잘생긴 호동을 매우 아꼈다.

대무신왕 재위 15년(서기 32년) 4월 호동왕자는 옥저(지금의 함흥 일대) 지방을 유람하다 낙랑왕(樂浪王) 최리(崔理)를 만났다. 낙랑왕은 처음부터 호동을 마음에 들어 하였다.

“군(君)의 얼굴을 보니 보통 사람이 아닌 듯하다. 혹시 북국신왕(北國神王)의 아들이 아니냐?”

낙랑왕이 말하는 ‘북국’은 고구려이고, ‘신왕’은 대무신왕을 일컫는다.

호동이 범상치 않은 인물임을 안 낙랑왕은, 그를 곧바로 낙랑국의 궁궐로 데리고 가서 사위로 삼았다. 자신의 딸 낙랑공주와 결혼을 시킨 것이다.

그 후 고구려로 혼자 돌아온 호동왕자는 낙랑국에 남아 있는 공주에게 비밀리에 사람을 보내 다음과 같은 말을 전하게 했다.

‘너희 나라 무고(武庫)에 들어가 고각(鼓角)을 부수면 내가 예(禮)로써 너를 맞이할 것이요, 그렇지 않으면 맞지 않을 것이다.’

이때 ‘고각(鼓角)’은 군사를 지휘할 때 신호를 보내는 데 쓰는 중요한 악기로 북과 뿔나팔을 말한다. 당시 낙랑에는 적군이 쳐들어올 때 저절로 울리는 ‘자명고(自鳴鼓)’가 있었는데, 호동왕자는 낙랑공주로 하여금 그것을 파괴해 소리가 나지 않게 해 달라고 주문했던 것이다.

낙랑공주는 호동왕자의 지시대로 자기 나라의 무고에 몰래 들어가 북을 찢고, 뿔나팔을 망가뜨렸다.

한편 이 사실을 전해 들은 호동왕자는 부왕(父王)인 대무신왕에게 낙랑국을 칠 수 있는 좋은 기회임을 알렸다. 그의 말은 곧 받아들여졌고, 고구려는 군사를 일으켜 낙랑국을 급습했다. 한편 고각이 망가져 적군이 쳐들어오는 신호를 듣지 못한 낙랑왕 최리는, 뒤늦게 그것이 딸에 의해 저질러진 일임을 알았다. 그는 사랑하는 딸 낙랑공주를 죽인 뒤, 궁궐 밖으로 나와 고구려군에게 항복하였다.〉

《삼국사기》에는 이 설화를 소개한 끝에 또 다음과 같은 약간 다른 설(說)도 전하고 있다.

〈혹은 이르되 여왕(麗王)이 낙랑(樂浪)을 멸하려고 혼인(婚姻)을 청하여 그 딸로 자부(子婦)를 삼은 후, 그(子婦)를 본국(本國)에 돌려보내어 병기(兵器)를 파괴(破壞)하게 한 것이라고 한다.〉

이 기록은 《삼국사기》의 기록 중 괄호 속에 들어 있는 이설(異說)이다.

호동왕자와 낙랑공주의 정략결혼

객관적으로 생각할 때 호동왕자를 만난 낙랑왕 최리가 고구려 대무신왕과 아무런 사전 격식도 갖추지 않고 자신의 딸 낙랑공주와 혼사(婚事)를 결정하였을 리는 만무한 일이다. 대무신왕이 죽은 이후의 일이겠지만, 호동왕자와 낙랑공주의 사랑 이야기가 설화적으로 처리되면서 다음과 같은 사실을 숨기고 있음이 분명하다.

낙랑왕 최리는 강국인 고구려가 두려워 딸 낙랑공주를 호동왕자에게 시집보냈을 것이다. 즉 정략결혼(政略結婚)을 통해 고구려와 낙랑국이 사돈 관계를 유지함으로써 작은 나라의 안전을 도모하였던 것이다.

그런데 《삼국사기》에서 괄호 속에 처리된 내용처럼 대무신왕은 자부(子婦), 즉 호동왕자를 사랑하는 낙랑공주의 약점을 이용하여, 낙랑국의 무고(武庫)를 무용지물로 만들어 버린 것이다. 이때 ‘자명고’는 신화적 상상력에 의해 만들어진 것이고, 실제로는 대무신왕의 밀명(密命)을 받은 낙랑공주가 친정인 낙랑국으로 가서 가장 중요한 무고를 불태우거나 혹은 어떤 방법으로든 못쓰게 만들어 군사들의 수족을 묶어 놓았을 가능성이 크다. 즉 무고를 불태우는 것은 팩트이고, ‘자명고’는 상상력이 만든 픽션인 것이다.

다시 말하면 《삼국사기》에 소개된 〈호동왕자와 낙랑공주〉에 나오는 ‘자명고’ 이야기는 각색이 된 것이고, 설화 뒤에 붙인 괄호 속에 있는 짤막한 내용의 이설이 진짜 팩트일 가능성이 높다는 이야기다. 논어에 나오는 군자불어괴력난신(君子不語怪力亂神)과 술이부작(述而不作)의 철저한 유교정신에 입각해 《삼국사기》를 편찬한 김부식(金富軾)이 설화 뒤에 팩트를 붙인 것은, ‘호동왕자와 낙랑공주’의 이야기가 완전한 허구는 아니라는 점을 강조하기 위해서였을 것이다.

호동은 낙랑을 사랑하지 않았다!

북한 역사학자인 손영종은 그의 저서 《고구려사》 1권에서 ‘낙랑국이 고조선 멸망 이후 그 유민(遺民) 일부가 세운 나라들 가운데 하나’라고 주장하고 있다. 그 구체적인 위치도 평양 부근에 있었다며, 가장 신빙성 있는 견해로 내세우고 있다. 이 주장을 뒷받침하는 근거는 《삼국사기》 권 45 열전 ‘온달’ 기사에 ‘평양 부근에도 고구려 때에 낙랑 언덕이 있어서 해마다 3월 3일이 되면 거기 모여 사냥 경기를 하고 잡은 멧돼지와 사슴으로 하늘신과 산천의 귀신들에게 제사를 지냈다’는 기록을 내세우고 있다. 따라서 최리의 낙랑국은 한사군(漢四郡)의 ‘낙랑’과는 다른 정치체(政治體)였음을 알 수 있다.

최리의 낙랑국이 부여 유민이 세운 나라 가운데 하나였다고 할 때, 이는 동부여 금와왕의 막내아들이 세운 갈사국처럼 고구려의 영향력 아래 있는 부용국(附庸國)이었을 가능성이 크다. 따라서 낙랑국왕 최리의 딸인 낙랑공주나 갈사국 손녀의 아들인 호동왕자는 탄생 배경이 서로 비슷하고, 중심 지배 권력에서는 조금 밀려 있는 약자에 속함을 알 수 있다.

설화의 내용처럼 호동왕자가 옥저에 사냥을 나갔다가 낙랑국왕 최리를 만났고, 거기서 두 사람이 곧바로 낙랑국으로 와서 낙랑공주와 결혼을 했다는 것은 당시 고구려 왕실로 볼 때 믿기지 않은 일이다. 더 설득력 있는 것은 대무신왕이 낙랑국을 침략하기 위해 호동왕자를 낙랑국에 첩자로 파견해 최리와 낙랑공주를 속여 거짓 결혼을 승낙했다고 보는 것이 옳다. 호동왕자가 진정으로 낙랑공주를 사랑했다면, 아무리 부왕인 대무신왕의 지엄한 명령이라 하더라도 아내에게 자기 나라로 가서 병기를 파괴하라고 지시할 수는 없는 것이다.

대무신왕의 차비인 갈사국의 손녀는 고구려 귀족의 딸인 원비에 비하여 신분상 처지는 관계다. 따라서 차비의 아들 호동왕자는 성년이 되었음에도 불구하고, 당시 서너 살밖에 안 된 원비의 아들 해우(解憂)와의 태자 책봉 경쟁에서 밀릴 수밖에 없었다.

그러므로 심리적으로 호동왕자는 공을 세워 부왕의 신임을 받아야 한다는 강박감에 시달리고 있었다. 때마침 대무신왕은 낙랑국 공략을 위하여 호동왕자로 하여금 최리의 딸 낙랑공주와 정략결혼을 하여, 신부로 하여금 무고를 깨부수는 일을 지시하라고 명령했던 것이다. 정략결혼이므로 호동왕자로서는 ‘사랑’이 결여된 상태에서 낙랑공주를 만났고, 공을 세우고 싶은 욕심에 대무신왕의 명령에 그대로 따를 수밖에 없었다. 하지만 결과적으로 낙랑공주는 국가의 존망이 걸린 무고를 부수어 고구려에 공격의 기회를 준 것 때문에 부왕인 낙랑국왕 최리에게 목숨을 잃는 비운의 여인이 되고 말았다.

아들을 유혹한 원비

이렇게 하여 고구려가 낙랑국을 정복한 후 호동왕자는 그 공로를 인정받아 대무신왕의 신임을 얻었다. 그때까지만 해도 대무신왕은 성년이 된 호동왕자를 태자로 책봉하려고 했을 것이다.

그러나 이때 원비와 그 권력의 배경이 되고 있는 고구려 귀족 집단에서는 반발이 일어났다. 비록 원비의 아들 해우가 서너 살밖에 안 되지만, 그렇다고 출신이 비천한 호동왕자에게 태자 자리를 넘겨줄 수는 없었던 것이다.

호동왕자나 해우나 기록상 정확한 나이는 보이지 않는다. 그러나 서기 48년 대무신왕이 죽고 다음 왕위를 잇는 과정에서 어린 해우가 문제시되고 있는 것을 볼 수 있다. 《삼국사기》 민중왕 기록에 보면, ‘대무신왕이 죽었을 때 태자가 아직 어려 정사를 담당할 수 없으므로, 백성들이 해색주(解色朱)를 왕으로 세웠다’고 나와 있다. 해색주는 유리왕의 넷째 아들로 대무신왕의 아우였다. 그 후 민중왕은 약 4년의 재위 기간 끝에 사망하고, 그 뒤를 이어 대무신왕의 차남 해우가 왕위에 올랐다.

이렇게 볼 때 해우의 삼촌 해색주가 왕위에 오르던 서기 48년은 호동왕자가 낙랑공주와 만나던 해인 서기 32년으로 거슬러 올라갈 때 무려 16년의 차이가 난다. 그러므로 대무신왕이 태자 책봉을 거론했을 때 원비의 소생인 해우의 나이는 기껏해야 서너 살밖에 안 됐다고 보는 것이 타당하다.

아무튼 고구려 조정에서 낙랑국 정벌 후 태자 책봉 문제가 거론되자, 정작 다급해진 쪽은 어린 자식을 둔 원비였을 것이다. 비록 차비의 소생이지만 대무신왕의 장남인 호동왕자는 낙랑국 정복에 큰 공을 세워 태자 책봉이 유력해진 입장이었다.

이때 아직 젊은 나이였던 원비는 본마음을 숨기고 몰래 미남인 호동왕자를 찾아가 유혹의 손길을 보냈다. 당시 고구려에는 북방 유목민들이 풍습으로 형이 죽으면 동생이 형수와 같이 사는 ‘형사취수제(兄死娶嫂制)’가 남아 있었다. 이와 비슷한 북방의 흉노 풍습 중에는, 아랫사람이 윗사람을 간음하는 ‘증(烝)’과 윗사람이 아랫사람을 간음하는 ‘보(報)’라는 것이 있었다.

호동의 자결

|

| 국립극단의 연극 〈둥둥 낙랑 둥〉. 의붓어머니(오른쪽)는 호동을 모함하여 죽게 한다. 사진=국립극단 제공 |

그러자 원비는 대무신왕에게 달려가 다음과 같이 참소하였다.

“호동이 나를 예(禮)로써 대접하지 않으니, 아마 나에게 음란한 마음을 갖고 있는 것이 아닌가 생각합니다.”

그러자 대무신왕이 물었다.

“친자식이 아니라서 그대가 미워하는가?”

원비는 다시 울면서 말하였다.

“청컨대 대왕께서는 가만히 엿보시다가 만일에 그러한 일이 없다면 소첩 스스로 죄를 받겠나이다.”

원비가 정색을 하고 이렇게 나오자, 대무신왕은 곧 그 말을 믿게 되었다.

진노한 대무신왕은 따져 묻지도 않고 호동왕자에게 자결하라는 벌을 내렸다. 이때 호동왕자가 홀로 괴로워하자, 그것을 안타깝게 생각한 휘하의 신하가 말하였다.

“왕자님! 왜 스스로 대왕께 나가 죄가 없음을 아뢰지 않습니까?”

“내가 만약 변명을 하게 되면 어머니(원비)의 악함을 드러내게 되어 대왕께 걱정을 끼치는 일이 발생할 것이니, 자식 된 도리로서 이를 어찌 효(孝)라 할 수 있겠는가?”

호동왕자는 결국 이 말을 남기고 칼로 자결하였다.

대무신왕은 호동왕자가 죽고 난 직후인 그해 12월에 원비의 소생인 둘째아들 해우를 태자에 봉했다.

아들과 며느리를 희생시킨 대무신왕

이처럼 호동왕자의 자결 사건은 사랑(愛)과 효도(孝)의 두 가지 명제 속에 그 근본 원인이 숨어 있었던 것이다. 정략결혼을 할 당시에는 호동왕자도 낙랑공주를 사랑하는 마음이 크게 없었을 것이다. 그러나 낙랑공주가 자신을 사랑한 나머지 조국인 낙랑국으로 달려가 무고를 파괴하고 부왕에게 죽음을 당하고 나자, 호동왕자도 크게 낙심하여 죄책감을 느꼈음에 틀림이 없다. 그때 원빈의 유혹으로 억울한 누명을 쓴 호동왕자는, 억울하게 죽은 낙랑공주를 따라 대무신왕의 명령대로 자결을 선택할 수밖에 없었던 것이다.

이러한 호동왕자와 낙랑공주에 대한 이야기는 인구에 회자되면서, 그 전해지는 과정에서 사람들에 의해 본질과는 다르게 각색되었을 것으로 보인다. 왕의 호칭은 사후 차대왕대에 결정되는데, 대무신왕의 경우 신(神) 자가 들어간 것은 고구려 제3대 왕으로서 주변의 여러 나라를 정복한 위대한 왕으로 추앙한 것이다.

그 ‘신’ 자를 사용하기 위하여 며느리(낙랑공주)를 이용해 낙랑국을 친 대무신왕의 비열한 행위를 숨기고, 오히려 호동왕자와 낙랑공주를 비련의 주인공으로 삼아 픽션이 가미된 설화로 만들어 널리 유포했을 가능성이 크다고 하겠다.⊙