⊙ “자기 이익에 따라서만 행동할 경우 사람들로부터 많은 원망을 듣게 될 것이다”(《논어》 ‘里仁’편)

⊙ 漢나라 석분, 5父子가 모두 高官이 됐지만 孝謹하여 평안 누려

⊙ 조선 명종 때 정승 尙震, “인품과 도량이 넓고 커서 일찍이 남의 장단점을 말하는 일이 없었다”는 평 들어

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 동 대학원 철학과 석사, 한국외대 철학과 박사과정 수료 / 전 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

⊙ 漢나라 석분, 5父子가 모두 高官이 됐지만 孝謹하여 평안 누려

⊙ 조선 명종 때 정승 尙震, “인품과 도량이 넓고 커서 일찍이 남의 장단점을 말하는 일이 없었다”는 평 들어

이한우

1961년생. 고려대 영문학과 졸업, 동 대학원 철학과 석사, 한국외대 철학과 박사과정 수료 / 전 《조선일보》 문화부장, 단국대 인문아카데미 주임교수 역임

- 중국 漢나라 석분.

《예기(禮記)》라는 책에는 생활 속의 다양한 예절을 소개한 ‘곡례(曲禮)’편이 있다. 그 앞부분에서 몇 가지 원리를 말하는데 그중 하나가 바로 “예(禮)는 가고 오는 것[往來]을 중요하게 여긴다”라는 것이다. “가기만 하고 오지 않는 것은 예가 아니고 오기만 하고 가지 않는 것 또한 예가 아니다”는 말이다. 요즘 식으로 말하자면 기브 앤 테이크(give and take)이며 사리(事理)는 바로 이 같은 인지상정을 늘 전제로 삼는다. 가기만 하고 오지 않으면 사람은 누구나 서운하고[慍] 오기만 하고 가지 않으면 구차스러워진다[苟].

사람과 사람 사이에 이처럼 오고 가는 기본 단위는 무엇일까? 부모와 자식 사이다. 부모는 사랑[慈]을 주고 자식은 효[孝]를 다한다. 어쩌면 사리로서의 예는 결국은 여기서 출발한다고 볼 수가 있다. 《논어(論語)》 ‘양화(陽貨)’편에서 문제가 많은 제자 재아(宰我)와 공자의 문답을 보자.

〈재아가 물었다. “(기존의) 3년상은 1년만 해도 너무 오래입니다. 군자가 3년 동안 (상을 치르느라) 예를 행하지 않으면 예는 반드시 무너지고 또 3년 동안 음악을 하지 않으면 음악은 반드시 무너질 것입니다. (1년이면) 묵은 곡식은 이미 없어지고 새 곡식이 무르익으며 불씨를 취하는 나무도 바뀌니 (상은) 1년이면 그쳐도 됩니다.”

공자는 말했다. “쌀밥을 먹고 비단옷을 입는 것이 네 마음에 편안하냐?” 재아는 “편안합니다”고 답한다.

이에 공자가 말했다. “네가 편안하거든 그렇게 해라. 군자가 거상(居喪)할 때에는 맛있는 것을 먹어도 달지 않으며 음악을 들어도 즐겁지 않으며 거처함에 있어서도 편안하지 않다. 이 때문에 하지 않는 것인데, 네가 편안하거든 그렇게 해라.”

재아가 밖으로 나가자 공자는 말했다. “재아의 어질지 못함이여! 자식이 태어나서 3년이 된 뒤에야 부모의 품을 벗어난다. 3년상은 천하의 공통된 상이니, 재아에게는 그 부모에 대한 3년의 사랑이 있는가?”〉

여기서 핵심은 “자식이 태어나서 3년이 된 뒤에야 부모의 품을 벗어난다”라는 공자의 말이다. 자식에 대한 부모의 은혜는 물론 죽을 때까지라도 다 갚을 수 없는데, 그런 의미에서 최소한 주고받는 관계에서 품에 안은 3년에 대한 보답은 해야 한다는 차원에서 3년상을 지켜야 한다는 뜻이다. 물론 오늘날에야 지킬 수 있는 것은 아니다.

다시 《예기》 ‘곡례’편이다. 이번에는 한 걸음 나아가 “무릇 예란 자기를 낮추고 다른 사람을 높이는 것[自卑而尊人]이다”라고 말한다. 한마디로 삼가고 조심하라[謹]는 뜻이다. 그것이 사리다. 이런 사리의 출발점을 모를 때 일어날 병폐에 대해 공자는 《논어》 ‘이인(里仁)’편에서 이렇게 경고한다.

“자기 이익에 따라서만 행동할 경우 사람들로부터 많은 원망을 듣게 될 것이다.”

이 같은 사리로서의 예를 익힌 사람은 평안하고 이런 예를 모르는 사람은 위태로워진다. 그래서 공자는 “예란 배우지 않으면 안 되는 것”이라고 늘 강조했던 것이다.

‘萬石君’ 石奮과 그 자식들

한(漢)나라 때 바로 이 같은 효근(孝謹)을 몸소 실천해 대대로 평안을 누린 집안이 있다. 만석군(萬石君) 석분(石奮)과 그 자식들이다.

석분은 그의 아버지가 조(趙)나라 사람이다. 조나라가 멸망하자 하내군 온현(溫縣)으로 이주했다. 한 고조(高祖) 유방(劉邦)이 동쪽으로 항적(項籍·항우)을 치면서 하내군을 지나갔는데 이때 석분의 나이는 15세로 하급 관리가 돼 고조를 모셨다. 고조가 그와 이야기를 하던 중에 그의 공손하고 삼가는 태도[恭敬]를 좋아해 물었다.

“너희 집안에는 어떤 사람들이 있는가?”

“어머니가 계시는데 불행하게도 실명(失明)하셨습니다. 집안은 가난합니다. 누이가 있는데 거문고에 능합니다.”

고조가 말했다.

“너는 능히 나를 따를 수 있겠느냐?”

“바라건대 있는 힘을 다하겠습니다.”

이에 고조는 그의 누이를 불러 미인(美人·후궁)으로 삼았고 석분을 중연(中涓·시종관)으로 삼아 문서를 전달하고 알현을 주선하는 일을 관장하게 했다. 석분은 공로가 쌓여 효문제(孝文帝) 때 태중대부(太中大夫)에 이르렀다. 학문을 익히지는 못했지만 공손하고 신중함은 남들과 비교할 바가 아니었다. 이어 태부(太傅)가 될 만한 사람을 뽑으려 하자 모두 석분을 태자태부로 추천했다. 효경제(孝景帝)가 즉위하자 석분은 구경(九卿)의 반열에 올랐다. 너무 공손하게 섬겨 경제(효경제)는 오히려 그를 꺼릴 정도였다고 한다. 그래서 석분을 지방으로 내보내 제후국의 재상으로 삼았다. 석분의 장남은 건(建)이고 그 밑으로 갑(甲), 을(乙), 경(慶)이 있었는데, 모두 행실이 착하고 효성스러우며 삼가고 신중해 관직이 2000석(二千石·지방장관)의 지위에 이르렀다. 이에 경제가 말했다.

“석군(石君·석분)과 네 아들이 모두 2000석의 지위에 올랐으니 다른 사람의 신하 된 자로서 존귀와 총애가 마침내 그 가문에 다 모였구나.”

그래서 석분을 만석군(萬石君·다섯 명을 합치면 1만 석이다)이라고 불렀다. 경제 말년에 만석군은 상대부(上大夫)의 봉록을 받았지만 늙음을 구실로 관직에서 물러 나와 고향으로 돌아갔는데 세시(歲時) 때에는 대신(大臣)의 자격으로 참가했다. 궁궐 문을 지날 때에 만석군은 반드시 수레에서 내려 서둘러 걸어 들어갔는데, 대로(大路)에서 황제의 어가(御駕)를 보게 되면 반드시 예를 갖추어 경의를 표했다.

자손 중에 비록 하급 관리라 해도 집으로 돌아와 만석군에게 인사를 드릴 때면 만석군은 반드시 조복(朝服)을 입고 접견했으며, 함부로 그들의 이름을 부르지 않았다. 자손 중에 과실이 있으면 직접 꾸짖지 않고 한쪽 방에 조용히 앉아 밥상을 대해도 음식을 먹지 않았다. 이렇게 한 후에 여러 아들이 과실을 저지른 자를 서로 꾸짖고, 다시 가족 중에 연장자가 옷을 벗어 어깨를 드러내어 굳이 사죄하고 잘못을 고치면 비로소 용서하고 받아들였다. 하인들에게도 늘 온화하고 즐거운 모습으로 대하면서도 각별히 신중하게 행동했다.

황제가 때때로 음식을 그의 집에 내려주면 반드시 머리를 조아리며 몸을 굽혀서 먹었는데 그 공손한 태도가 마치 황제 면전에 있는 것과 같았다. 이를 공자는 여재(如在), 앞에 그분이 계시지 않아도 늘 계신 듯이 하는 태도라고 불렀는데 그것이 예다. 그는 예를 아는 사람이었다. 자손들도 그의 가르침에 따라 역시 똑같이 했다. 만석군 일가는 효도하고 근신함[孝謹]으로 군국에 명성을 떨쳤다. 제(齊)나라와 노(魯)나라(공자의 유풍은 이 두 나라에 가장 많이 남아 있었다)의 여러 유학자도 만석군의 진중한 행실[質行]에는 모두 스스로 미칠 수 없다고 여겼다.

아버지보다 더한 효심을 보인 石建

무제 때 황태후[두(竇)태후]는 유학자들은 겉으로 드러낸 가식(假飾)이 많고 속으로 본바탕의 질박함이 적다[文多質少]고 여겼는데 만석군의 일가는 말을 많이 하지 않고 실천에 능하다고 보아 마침내 석분의 장남 석건을 낭중령(郎中令)으로 삼고 막내아들 석경을 내사(內史)로 삼았다.

석건이 아버지를 봉양하는 모습은 마치 주나라 문왕이 효심을 다하던 장면을 떠올리게 한다. 반고(班固)의 《한서(漢書)》 ‘만석군전’이 전하는 장면이다.

〈석건이 늙어서 백발이 됐어도 만석군은 여전히 무탈하게 지냈다. 석건은 닷새마다 하루는 집으로 돌아와 목욕하고 부친의 안부를 살폈다. 직접 부친이 쉬고 있는 침실 곁의 작은 방으로 들어가 몰래 시자(侍者)에게 물어 부친의 속옷과 요강을 꺼내 몸소 깨끗하게 씻고 닦은 뒤에 다시 시자에게 건네주면서 감히 만석군이 알지 못하게 했으며 늘 이와 같이 했다. 석건은 황제 앞에 일을 아뢸 경우에 할 말이 있으면 남들을 물리치고 바로 하고 싶은 말을 다했는데 매우 간절했다. (그러나) 조정에서 평소 알현할 때면 말을 못하는 사람처럼 행동했다. 이 때문에 황제는 더욱 가까이하면서 예로 대해 주었다.〉

석건이 황제에게 일을 아뢸 때나 평소 알현할 때의 모습에 대한 묘사는 《논어》 ‘향당(鄕黨)’편에 나오는 공자 자신의 모습 그대로다.

〈공자께서 고향마을에 가서 머무실 때는 (더더욱) 신실한 모습을 보이려 노력하느라 마치 말씀을 잘하지 못하는 사람처럼 보일 정도였다.

(그러나) 종묘나 조정에 나아가서는 말씀을 잘하시되 다만 조심스럽게 하실 뿐이었다.〉

만석군이 무제 원삭(元朔) 5년(기원전 124년)에 세상을 떠나니 석건은 통곡하면서 매우 애달프게 울었고 지팡이를 짚고서야 겨우 걸을 수 있었다. 1년 남짓 뒤에 석건 또한 죽었다. 자손들은 모두 효성스러웠지만 그러나 석건이 가장 효성이 깊었으며 심지어 만석군보다 더했다고 한다.

석건의 아우 석경은 태복(太僕)으로 있었는데 황제의 수레를 몰고 나갈 때 황제가 수레를 모는 말이 몇 마리냐고 물어보니 경은 말채찍으로 하나하나 다 헤아린 다음에 손을 들고 말했다.

“여섯 필입니다.”

석경은 형제 중에서 가장 성격이 대범하고 편안했지만[簡易] 그런데도 임금 앞에서 조심하는 바가 이와 같았다. 지방으로 나가 제나라 재상이 됐는데 제나라 사람들은 모두 그의 집안의 행실을 흠모했기에 다스리지 않았는데도[不治] 제나라는 크게 다스려졌으며[大治] 그를 위해 석상사(石相祠)를 세워주었다. 석경은 마침내 승상이 돼 법조문에 조예가 깊고 신중하게 일처리를 했지만 그 밖의 원대한 책략은 없었다고 한다. 석경이 승상으로 있을 때 그의 여러 자손이 하급 관리가 돼 (훗날) 2000석 관리에 오른 자가 13명이었다. 그러나 경이 죽은 후에 자손들은 점차 각종 죄를 범해 관직에서 물러났고 효성스럽고 신중하던[孝謹] 가풍은 쇠퇴했다고 한다.

僞善을 멀리하고 事理를 알았던 정승 尙震

중종과 명종 때는 적어도 사대부들 사이에서는 성리학이 극성기를 이루던 때였다. 목천 상씨(尙氏)라는 성에서 알 수 있듯 상진(尙震·1493~1564년)은 아버지가 종6품 찰방이었던 한미한 집안 출신이었다. 기묘사화(己卯士禍)가 터지기 전 사마시(司馬試)에 급제해 성균관에서 공부할 때 동료들이 유난히 선비정신 운운하며 위선을 부리자 상진은 오히려 그것을 못마땅하게 여겨 몽니를 부린 듯하다. 《조선왕조실록》이 전하는 그의 모습이다.

〈상진은 성균관에서 공부할 때 일부러 관(冠)을 쓰지 않고 다리도 뻗고 앉아서 동료들을 조롱하고 업신여겼다.〉

그리고 얼마 후에 문과에 급제해 당대의 명재상 정광필(鄭光弼)을 찾아가 인사를 하자 지인지감(知人之鑑)이 뛰어났던 정광필은 그를 보고서 주변 사람들에게 “게으른 정승감이 나왔다”고 극찬을 했다고 한다.

그렇다고 그가 다른 사람을 무시하는 안하무인(眼下無人)의 성품의 소유자는 아니었다. 이수광(李睟光)은 《지봉유설(芝峰類說)》에서 “정승 상진은 인품과 도량이 넓고 커서 일찍이 남의 장단점을 말하는 일이 없었다”고 적고 있다. 《대동기문(大東奇聞)》이라는 야사(野史)에 전하는 그의 일화도 이수광의 평과 일맥상통한다.

〈어떤 사람이 다리 하나가 짧아서 절뚝거렸는데 사람들은 혹 그를 가리켜 절름발이라고 했다. 그러나 공은 말했다.

‘짧은 다리는 딴사람과 같으나 한 다리가 길다고 하라.’

평생에 남의 단처(短處)를 말하지 않는 것이 이와 같았다.〉

이는 《예기》 ‘곡례’편에서 “무릇 예란 자기를 낮추고 다른 사람을 높이는 것[自卑而尊人]”이라고 말한 뒤에 덧붙인 보충 설명과도 맥을 같이한다.

〈비록 등짐을 짊어진 천한 자라도 반드시 높이 보아줘야 할 점이 있는데 하물며 부(富)와 귀(貴)를 겸한 사람임에랴!〉

그렇기 때문에 공자는 《논어》 ‘학이(學而)’편에서 자공(子貢)이 “가난하지만 비굴하게 아첨[諂]을 하지 않는 것(사람)과 부유하지만 교만하지 않는 것(사람)은 어떠합니까?”라고 묻자 이렇게 말했던 것이다.

“그것도 좋다. 하나 가난하지만 도리를 즐기며 살 줄 아는 사람과 부유하지만 예를 좋아하는 사람에는 비할 바가 못 된다.”

상진은 예, 즉 사리를 아는 사람이었기에 위태로움에 빠지지 않았다. 그렇다고 한 몸이나 지키려는 보신주의자(保身主義者)는 아니었다. 오히려 겸손하되 당당한 현실주의자였다고 봐야 한다. 두루 요직을 거친 상진은 이조·병조판서를 거쳐 명종 6년에 마침내 좌의정에 올랐다. 우리에게는 ‘면앙정가(俛仰亭歌)’로 유명한 사림(士林) 계열의 벗 송순(宋純)이 윤원형(尹元衡) 세력과 맞서다 힘든 세월을 보내고 있을 때였다. 상진이 송순에게 물었다.

“자네는 어찌 이리 침체되고 불우한가?”

이에 송순은 “내가 자네처럼 목을 움츠리고 바른말을 하지 않았다면 벌써 정승의 지위를 얻었을 것이네!”

이에 상진이 웃으며 말했다.

“자네가 바른말을 하지 않는 나를 비난하는 것은 참으로 옳네. 그러나 불평스러운 말을 많이 하다가 이리저리 귀양 다니는 것은 무슨 재미인가?”

상진은 누가 뭐래도 사리로서의 예를 아는 사람이었다.⊙

사람과 사람 사이에 이처럼 오고 가는 기본 단위는 무엇일까? 부모와 자식 사이다. 부모는 사랑[慈]을 주고 자식은 효[孝]를 다한다. 어쩌면 사리로서의 예는 결국은 여기서 출발한다고 볼 수가 있다. 《논어(論語)》 ‘양화(陽貨)’편에서 문제가 많은 제자 재아(宰我)와 공자의 문답을 보자.

〈재아가 물었다. “(기존의) 3년상은 1년만 해도 너무 오래입니다. 군자가 3년 동안 (상을 치르느라) 예를 행하지 않으면 예는 반드시 무너지고 또 3년 동안 음악을 하지 않으면 음악은 반드시 무너질 것입니다. (1년이면) 묵은 곡식은 이미 없어지고 새 곡식이 무르익으며 불씨를 취하는 나무도 바뀌니 (상은) 1년이면 그쳐도 됩니다.”

공자는 말했다. “쌀밥을 먹고 비단옷을 입는 것이 네 마음에 편안하냐?” 재아는 “편안합니다”고 답한다.

이에 공자가 말했다. “네가 편안하거든 그렇게 해라. 군자가 거상(居喪)할 때에는 맛있는 것을 먹어도 달지 않으며 음악을 들어도 즐겁지 않으며 거처함에 있어서도 편안하지 않다. 이 때문에 하지 않는 것인데, 네가 편안하거든 그렇게 해라.”

재아가 밖으로 나가자 공자는 말했다. “재아의 어질지 못함이여! 자식이 태어나서 3년이 된 뒤에야 부모의 품을 벗어난다. 3년상은 천하의 공통된 상이니, 재아에게는 그 부모에 대한 3년의 사랑이 있는가?”〉

여기서 핵심은 “자식이 태어나서 3년이 된 뒤에야 부모의 품을 벗어난다”라는 공자의 말이다. 자식에 대한 부모의 은혜는 물론 죽을 때까지라도 다 갚을 수 없는데, 그런 의미에서 최소한 주고받는 관계에서 품에 안은 3년에 대한 보답은 해야 한다는 차원에서 3년상을 지켜야 한다는 뜻이다. 물론 오늘날에야 지킬 수 있는 것은 아니다.

다시 《예기》 ‘곡례’편이다. 이번에는 한 걸음 나아가 “무릇 예란 자기를 낮추고 다른 사람을 높이는 것[自卑而尊人]이다”라고 말한다. 한마디로 삼가고 조심하라[謹]는 뜻이다. 그것이 사리다. 이런 사리의 출발점을 모를 때 일어날 병폐에 대해 공자는 《논어》 ‘이인(里仁)’편에서 이렇게 경고한다.

“자기 이익에 따라서만 행동할 경우 사람들로부터 많은 원망을 듣게 될 것이다.”

이 같은 사리로서의 예를 익힌 사람은 평안하고 이런 예를 모르는 사람은 위태로워진다. 그래서 공자는 “예란 배우지 않으면 안 되는 것”이라고 늘 강조했던 것이다.

‘萬石君’ 石奮과 그 자식들

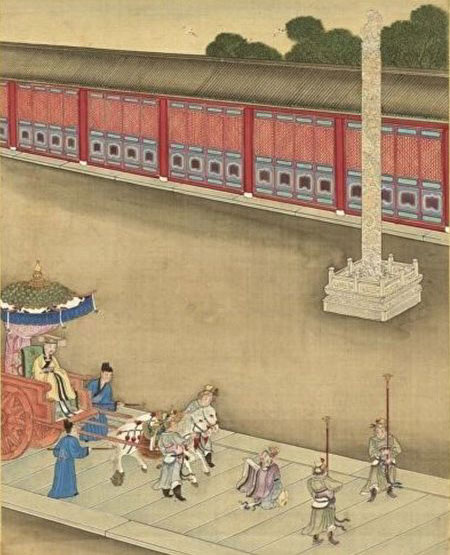

|

| 석분은 대로에서 황제의 어가를 보면 반드시 禮를 갖추었다. 중국 宋나라 때의 그림. |

석분은 그의 아버지가 조(趙)나라 사람이다. 조나라가 멸망하자 하내군 온현(溫縣)으로 이주했다. 한 고조(高祖) 유방(劉邦)이 동쪽으로 항적(項籍·항우)을 치면서 하내군을 지나갔는데 이때 석분의 나이는 15세로 하급 관리가 돼 고조를 모셨다. 고조가 그와 이야기를 하던 중에 그의 공손하고 삼가는 태도[恭敬]를 좋아해 물었다.

“너희 집안에는 어떤 사람들이 있는가?”

“어머니가 계시는데 불행하게도 실명(失明)하셨습니다. 집안은 가난합니다. 누이가 있는데 거문고에 능합니다.”

고조가 말했다.

“너는 능히 나를 따를 수 있겠느냐?”

“바라건대 있는 힘을 다하겠습니다.”

이에 고조는 그의 누이를 불러 미인(美人·후궁)으로 삼았고 석분을 중연(中涓·시종관)으로 삼아 문서를 전달하고 알현을 주선하는 일을 관장하게 했다. 석분은 공로가 쌓여 효문제(孝文帝) 때 태중대부(太中大夫)에 이르렀다. 학문을 익히지는 못했지만 공손하고 신중함은 남들과 비교할 바가 아니었다. 이어 태부(太傅)가 될 만한 사람을 뽑으려 하자 모두 석분을 태자태부로 추천했다. 효경제(孝景帝)가 즉위하자 석분은 구경(九卿)의 반열에 올랐다. 너무 공손하게 섬겨 경제(효경제)는 오히려 그를 꺼릴 정도였다고 한다. 그래서 석분을 지방으로 내보내 제후국의 재상으로 삼았다. 석분의 장남은 건(建)이고 그 밑으로 갑(甲), 을(乙), 경(慶)이 있었는데, 모두 행실이 착하고 효성스러우며 삼가고 신중해 관직이 2000석(二千石·지방장관)의 지위에 이르렀다. 이에 경제가 말했다.

“석군(石君·석분)과 네 아들이 모두 2000석의 지위에 올랐으니 다른 사람의 신하 된 자로서 존귀와 총애가 마침내 그 가문에 다 모였구나.”

|

| 석분은 가족의 잘못도 조용히 다스렸고, 하인들도 늘 온화하게 대했다. 청나라 때의 그림. |

자손 중에 비록 하급 관리라 해도 집으로 돌아와 만석군에게 인사를 드릴 때면 만석군은 반드시 조복(朝服)을 입고 접견했으며, 함부로 그들의 이름을 부르지 않았다. 자손 중에 과실이 있으면 직접 꾸짖지 않고 한쪽 방에 조용히 앉아 밥상을 대해도 음식을 먹지 않았다. 이렇게 한 후에 여러 아들이 과실을 저지른 자를 서로 꾸짖고, 다시 가족 중에 연장자가 옷을 벗어 어깨를 드러내어 굳이 사죄하고 잘못을 고치면 비로소 용서하고 받아들였다. 하인들에게도 늘 온화하고 즐거운 모습으로 대하면서도 각별히 신중하게 행동했다.

황제가 때때로 음식을 그의 집에 내려주면 반드시 머리를 조아리며 몸을 굽혀서 먹었는데 그 공손한 태도가 마치 황제 면전에 있는 것과 같았다. 이를 공자는 여재(如在), 앞에 그분이 계시지 않아도 늘 계신 듯이 하는 태도라고 불렀는데 그것이 예다. 그는 예를 아는 사람이었다. 자손들도 그의 가르침에 따라 역시 똑같이 했다. 만석군 일가는 효도하고 근신함[孝謹]으로 군국에 명성을 떨쳤다. 제(齊)나라와 노(魯)나라(공자의 유풍은 이 두 나라에 가장 많이 남아 있었다)의 여러 유학자도 만석군의 진중한 행실[質行]에는 모두 스스로 미칠 수 없다고 여겼다.

아버지보다 더한 효심을 보인 石建

무제 때 황태후[두(竇)태후]는 유학자들은 겉으로 드러낸 가식(假飾)이 많고 속으로 본바탕의 질박함이 적다[文多質少]고 여겼는데 만석군의 일가는 말을 많이 하지 않고 실천에 능하다고 보아 마침내 석분의 장남 석건을 낭중령(郎中令)으로 삼고 막내아들 석경을 내사(內史)로 삼았다.

석건이 아버지를 봉양하는 모습은 마치 주나라 문왕이 효심을 다하던 장면을 떠올리게 한다. 반고(班固)의 《한서(漢書)》 ‘만석군전’이 전하는 장면이다.

〈석건이 늙어서 백발이 됐어도 만석군은 여전히 무탈하게 지냈다. 석건은 닷새마다 하루는 집으로 돌아와 목욕하고 부친의 안부를 살폈다. 직접 부친이 쉬고 있는 침실 곁의 작은 방으로 들어가 몰래 시자(侍者)에게 물어 부친의 속옷과 요강을 꺼내 몸소 깨끗하게 씻고 닦은 뒤에 다시 시자에게 건네주면서 감히 만석군이 알지 못하게 했으며 늘 이와 같이 했다. 석건은 황제 앞에 일을 아뢸 경우에 할 말이 있으면 남들을 물리치고 바로 하고 싶은 말을 다했는데 매우 간절했다. (그러나) 조정에서 평소 알현할 때면 말을 못하는 사람처럼 행동했다. 이 때문에 황제는 더욱 가까이하면서 예로 대해 주었다.〉

석건이 황제에게 일을 아뢸 때나 평소 알현할 때의 모습에 대한 묘사는 《논어》 ‘향당(鄕黨)’편에 나오는 공자 자신의 모습 그대로다.

〈공자께서 고향마을에 가서 머무실 때는 (더더욱) 신실한 모습을 보이려 노력하느라 마치 말씀을 잘하지 못하는 사람처럼 보일 정도였다.

(그러나) 종묘나 조정에 나아가서는 말씀을 잘하시되 다만 조심스럽게 하실 뿐이었다.〉

만석군이 무제 원삭(元朔) 5년(기원전 124년)에 세상을 떠나니 석건은 통곡하면서 매우 애달프게 울었고 지팡이를 짚고서야 겨우 걸을 수 있었다. 1년 남짓 뒤에 석건 또한 죽었다. 자손들은 모두 효성스러웠지만 그러나 석건이 가장 효성이 깊었으며 심지어 만석군보다 더했다고 한다.

석건의 아우 석경은 태복(太僕)으로 있었는데 황제의 수레를 몰고 나갈 때 황제가 수레를 모는 말이 몇 마리냐고 물어보니 경은 말채찍으로 하나하나 다 헤아린 다음에 손을 들고 말했다.

“여섯 필입니다.”

석경은 형제 중에서 가장 성격이 대범하고 편안했지만[簡易] 그런데도 임금 앞에서 조심하는 바가 이와 같았다. 지방으로 나가 제나라 재상이 됐는데 제나라 사람들은 모두 그의 집안의 행실을 흠모했기에 다스리지 않았는데도[不治] 제나라는 크게 다스려졌으며[大治] 그를 위해 석상사(石相祠)를 세워주었다. 석경은 마침내 승상이 돼 법조문에 조예가 깊고 신중하게 일처리를 했지만 그 밖의 원대한 책략은 없었다고 한다. 석경이 승상으로 있을 때 그의 여러 자손이 하급 관리가 돼 (훗날) 2000석 관리에 오른 자가 13명이었다. 그러나 경이 죽은 후에 자손들은 점차 각종 죄를 범해 관직에서 물러났고 효성스럽고 신중하던[孝謹] 가풍은 쇠퇴했다고 한다.

僞善을 멀리하고 事理를 알았던 정승 尙震

|

| 상진의 묘. 서울 서초구 방배동 상문고등학교 옆에 있다. 사진=배진영 |

〈상진은 성균관에서 공부할 때 일부러 관(冠)을 쓰지 않고 다리도 뻗고 앉아서 동료들을 조롱하고 업신여겼다.〉

그리고 얼마 후에 문과에 급제해 당대의 명재상 정광필(鄭光弼)을 찾아가 인사를 하자 지인지감(知人之鑑)이 뛰어났던 정광필은 그를 보고서 주변 사람들에게 “게으른 정승감이 나왔다”고 극찬을 했다고 한다.

그렇다고 그가 다른 사람을 무시하는 안하무인(眼下無人)의 성품의 소유자는 아니었다. 이수광(李睟光)은 《지봉유설(芝峰類說)》에서 “정승 상진은 인품과 도량이 넓고 커서 일찍이 남의 장단점을 말하는 일이 없었다”고 적고 있다. 《대동기문(大東奇聞)》이라는 야사(野史)에 전하는 그의 일화도 이수광의 평과 일맥상통한다.

〈어떤 사람이 다리 하나가 짧아서 절뚝거렸는데 사람들은 혹 그를 가리켜 절름발이라고 했다. 그러나 공은 말했다.

‘짧은 다리는 딴사람과 같으나 한 다리가 길다고 하라.’

평생에 남의 단처(短處)를 말하지 않는 것이 이와 같았다.〉

이는 《예기》 ‘곡례’편에서 “무릇 예란 자기를 낮추고 다른 사람을 높이는 것[自卑而尊人]”이라고 말한 뒤에 덧붙인 보충 설명과도 맥을 같이한다.

〈비록 등짐을 짊어진 천한 자라도 반드시 높이 보아줘야 할 점이 있는데 하물며 부(富)와 귀(貴)를 겸한 사람임에랴!〉

그렇기 때문에 공자는 《논어》 ‘학이(學而)’편에서 자공(子貢)이 “가난하지만 비굴하게 아첨[諂]을 하지 않는 것(사람)과 부유하지만 교만하지 않는 것(사람)은 어떠합니까?”라고 묻자 이렇게 말했던 것이다.

“그것도 좋다. 하나 가난하지만 도리를 즐기며 살 줄 아는 사람과 부유하지만 예를 좋아하는 사람에는 비할 바가 못 된다.”

상진은 예, 즉 사리를 아는 사람이었기에 위태로움에 빠지지 않았다. 그렇다고 한 몸이나 지키려는 보신주의자(保身主義者)는 아니었다. 오히려 겸손하되 당당한 현실주의자였다고 봐야 한다. 두루 요직을 거친 상진은 이조·병조판서를 거쳐 명종 6년에 마침내 좌의정에 올랐다. 우리에게는 ‘면앙정가(俛仰亭歌)’로 유명한 사림(士林) 계열의 벗 송순(宋純)이 윤원형(尹元衡) 세력과 맞서다 힘든 세월을 보내고 있을 때였다. 상진이 송순에게 물었다.

“자네는 어찌 이리 침체되고 불우한가?”

이에 송순은 “내가 자네처럼 목을 움츠리고 바른말을 하지 않았다면 벌써 정승의 지위를 얻었을 것이네!”

이에 상진이 웃으며 말했다.

“자네가 바른말을 하지 않는 나를 비난하는 것은 참으로 옳네. 그러나 불평스러운 말을 많이 하다가 이리저리 귀양 다니는 것은 무슨 재미인가?”

상진은 누가 뭐래도 사리로서의 예를 아는 사람이었다.⊙