⊙ ‘내게는 아직 생명이 남아 있었지. 항거할 수 있는 생명이!’ (박완서의 〈불신시대〉)

⊙ ‘하나님 보시기 어떻습니까? 하나님, 보시니 마땅합니까?’ (김혜순의 〈납작납작〉)

⊙ ‘하나님 보시기 어떻습니까? 하나님, 보시니 마땅합니까?’ (김혜순의 〈납작납작〉)

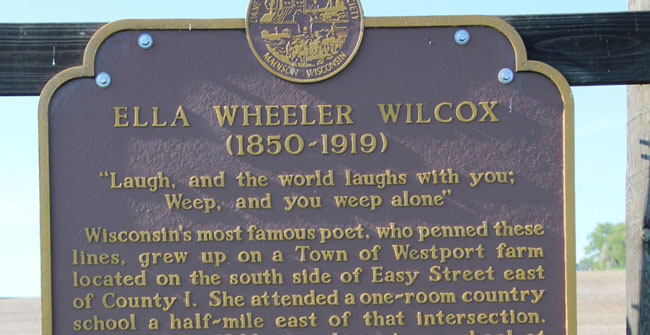

- 미국의 여류시인 엘라 휠러 윌콕스.

〈당신은 어느 쪽인가요?〉

엘라 휠러 윌콕스(번역 장영희)

오늘날 세상엔 두 부류의 사람이 있지요.

단지 두 부류의 사람들뿐, 더는 없어요.

죄인과 성자는 아니에요, 잘 알다시피.

선한 이에게도 나쁜 점이, 나쁜 이에게도 좋은 점이 있지요.

부자와 가난뱅이도 아니죠. 한 사람의 재산을 평가하려면

그의 양심과 건강상태를 먼저 알아야 하니까요.

겸손과 거만한 사람도 아니에요. 짧은 인생에서

잘난 척하며 사는 이는 사람으로 칠 수 없잖아요.

행복한 사람과 불행한 사람도 아니지요. 유수한 세월 속에

누구나 웃을 때도 있고 눈물 흘릴 때도 있으니까요.

아니죠, 내가 말하는 이 세상 사람의 두 부류란

짐을 드는 자와 비스듬히 기대는 자랍니다.

어딜 가든 보게 될 거예요. 세상 모든 사람들이

늘 이 두 부류로 나뉘어진다는 걸

그리고 참으로 이상한 일은 내 생각엔

기대는 자가 스물이라면 짐 드는 사람은 하나뿐이지요.

당신은 어느 쪽인가요? 무거운 짐을 지고

힘겹게 길을 가는 이의 짐을 덜어주는 사람인가요?

아니면 남에게 당신 몫의 짐 지우고

걱정과 근심을 끼치는 기대는 사람인가요?

WHICH ARE YOU?

Ella Wheeler Wilcox

There are two kinds of people on earth to-day;

Just two kinds of people, no more, I say.

Not the sinner and saint, for it's well understood,

The good are half bad, and the bad are half good.

Not the rich and the poor, for to rate a man's wealth,

You must first know the state of his conscience and health.

Not the humble and proud, for in life's little span,

Who puts on vain airs, is not counted a man.

Not the happy and sad, for the swift flying years

Bring each man his laughter and each man his tears.

No; the two kinds of people on earth I mean,

Are the people who lift, and the people who lean.

Wherever you go, you will find the earth's masses

Are always divided in just these two classes.

And, oddly enough, you will find too, I ween,

There's only one lifter to twenty who lean.

In which class are you? Are you easing the load

Of overtaxed lifters, who toil down the road?

Or are you a leaner, who lets others share

Your portion of labor, and worry and care?

미국의 여류시인인 엘라 휠러 윌콕스(1850~1919)는 묻는다. ‘당신은 어느 쪽인가요(Which Are You?)’라고.

힘겹게 살아가는 이의 짐을 함께 들어주는 사람인지, 아니면 남에게 자신의 짐을 기대는(지우는) 사람인지를 진지하게 묻는다. 남의 짐(걱정, 근심)을 들어주고 함께 짊어지면 좋겠지만 세상은 그렇지 못하다. 윌콕스는 ‘세상에 짐 드는 사람은 하나뿐’이라고 탄식한다. 대신 ‘짐을 지우고 걱정을 끼치는 사람이 스물’이라고 말한다.

‘하나’와 ‘스물’의 시각이 섬뜩하게 느껴지는 것은 왜일까.

사회심리학자 미드(George Herbert Mead·1863~1931)의 이론 중에 ‘중요한 타인(significant other)’이란 말이 있다. 아이가 세상을 알아갈 때, 부모나 교사와 같이 특정한 사람의 가치나 태도, 행동을 내면화하는데 이때 모방(내면화)의 위치에 있는 사람을 ‘중요한 타인’이라고 부른다. 윌콕스의 시각에서 보면 세상에서 배울 만한 ‘중요한 타인’은 ‘하나’에 불과하다. ‘중요한 타인’이 없는 세상에서 ‘나’는 타인의 입장에서 자기 자신을 생각할 수가 없다. ‘스물’이 달려들어 ‘나’에게 근심과 걱정을 안기려 들지 모르기 때문이다.

그러나 윌콕스의 비유만큼이나 세상은 그렇게 비관적이지만은 않다. 세상은, 그리고 자아(自我)는 자신의 기대대로 결정되는 경우가 많기 때문이다. 비관적으로 생각하면 세상은 그렇게 어두울 수밖에 없다. 그러나 반대의 경우도 성립한다.

세상은 위험천만하고 위협적이지만 그래도 세상을 따뜻한 시선으로 봐야 한다. 그 시선이 세상을 변화시킨다. 심리학과 교육학 용어 중에 ‘자성적(自成的) 예언(self-fulfilling prophecy)’이란 말이 있다. 자성적 예언이란 주변 사람의 예언이 행위자에게 영향을 주어 결국 그렇게 행동하게 만든다는 것을 뜻한다. ‘플레시보 효과’(약을 먹었으니까 나을 것이라는 기대와 안심이 병을 낫게 한다는 의미)와 같은 맥락이다.

‘피그말리온 효과(pygmalion effect)’도 비슷한 뜻이다. 사람은 자신이 원하는 대로 꿈을 키우지만, 부모나 교사가 그 꿈을 격려하면, 꿈의 실현에 더 근접할 수 있다고 설명한다. 예를 들어, 학교에서 선생님의 기대수준이 높은 학생은 높은 학업성취를 이루지만, 기대수준이 낮은 학생은 학업성취도가 낮아진다.

실제로 그런 일이 교육실험으로 확인되었다. 미국의 교육학자 로젠탈(Rosanthal)과 제이콥슨(Jacoboson)이 미국 샌프란시스코의 한 빈민가 초등학교 학생들을 대상으로 연구를 했다. 몇몇 학급에서 약 20%의 학생을 무작위로 뽑아 실험집단으로 정하고 이들의 명단을 교사들에게 돌리면서 “이 학생들은 지능이 크게 향상될 것으로 판명된 학생”이라고 거짓으로 학생들에게 말하라고 했다.

8개월 후 모든 학생들에게 동일한 지능검사를 한 결과, 실험집단의 점수 평균이 통제집단의 점수 평균보다 3.8점이 더 높았다고 한다.

왜 이런 현상이 벌어졌을까? 성적이 크게 올라갈 것이라고 교사가 기대하는 학생이 실제로 높은 성적을 받았다. 교사의 믿음이 학생들을 변화시켰기 때문이다.

〈원미동 시인〉의 ‘몽달씨’는 ‘짐 드는 한 사람’

1975년 현대문학에 발표된 박경리의 단편소설 〈불신시대〉는 ‘불신’이 팽배한 시대를 살아가는 이의 절망과 희망을 담고 있다. 6·25로 남편을 잃고 전쟁미망인으로 살아가는 ‘진영’은 의사의 부주의로 외아들 ‘문수’마저 잃는다. 마취도 안 한 아이(문수)는 도수장(屠獸場) 속의 망아지처럼 죽어 간다. 아이의 죽음을 위로하는 마음에서 ‘진영’은 성당을 찾아가지만 미사 중에 돌아다니는 헌금 주머니를 보고 성당 다니기를 그만둔다. ‘진영’은 절에다 아들의 위패와 사진을 맡기지만 그마저도 되찾는다. 그리고 극도로 타락해 버린 이 사회에 적극적으로 저항해 갈 것을 다짐한다.

〈…진영은 (아들의 위패와 사진을 태운) 연기가 바람에 날려 없어지는 것을 언제까지나 쳐다보고 있었다.

‘내게는 다만 쓰라린 추억이 남아 있을 뿐이다. 무참히 죽어 버린 추억이 남아 있을 뿐이다!’

진영의 깎은 듯 고요한 얼굴 위에 두 줄기 눈물이 흘러내리고 있었다.

겨울 하늘은 매몰스럽게도 맑다. 참나무 가지에 얹힌 눈이 바람을 타고 진영의 외투 깃에 날아 내리고 있었다.

‘그렇지, 내게는 아직 생명이 남아 있었지. 항거할 수 있는 생명이!’

진영은 중얼거리며 참나무를 휘어잡고 눈 쌓인 언덕을 내려오는 것이었다. …〉

소중한 사람을 앗아간 세상을 ‘진영’은 불신하고 미워하지만 ‘항거할 수 있는’ 생명의 소중함을 잊지 않는다. 부조리한 사회현실에 좌절하지만 자신의 ‘살아있음’을 잊지 않은 것이다. 생명의 의지가 세상을 바꾸는 힘의 원천이 아닐까.

양귀자의 연작소설 《원미동 사람들》에 실린 단편 〈원미동 시인〉에 등장하는 ‘몽달씨’는 약간 정신이 나간 모습으로 시를 중얼거려 동네 사람들로부터 괄시를 받는다. 그는 현실의 추악함과 대비되는 인물이다. ‘몽달씨’ 즉, ‘원미동 시인’은 ‘김 반장’에게 이용당하고 동네 사람들에게 조롱의 대상이 되지만 ‘몽달씨’는 그런 현실을 용서하고 받아들인다. 그 모습은 이기적이고 소시민적인 동네 사람들의 모습과 대비되어 아름답고 고결한 것으로 형상화된다. 윌콕스의 비유로 설명하자면 ‘짐 드는 한 사람’이 혼탁한 세상을 아름답게 만든다.

〈… “김 반장은 나쁜 사람이야. 그렇지요?”

몽달씨가 팔뚝을 탁 치면서 “아니야”라고 응수했는데도 나(소설 속 ‘나’는 7살 경옥)는 계속 다그쳤다.

“그렇지요? 맞죠?”

그래도 몽달씨는 못 들은 척 팔뚝만 문지르고 있었다. 바보같이, 기억상실도 아니면서… 나는 자꾸만 약이 올라 견딜 수 없는데도 몽달씨는 마냥 딴전만 피우고 있었다.

“슬픈 시가 있어 들어 볼래?”

치, 누가 그 따위 시를 듣고 싶어할 줄 알고. 내가 입술을 비죽 내밀거나 말거나 몽달씨는 기어이 시를 읊고 있었다. …마른 가지로 자기 몸과 마음에 바람을 들이는 저 은사시나무는, 박해 받는 순교자 같다. 그러나 다시 보면 저 은사시나무는 박해 받고 싶어하는 순교자 같다. …〉

몽달씨가 읊고 있는 시는 황지우의 〈서풍 앞에서〉다. 여기서 ‘은사시나무’는 몽달씨 자신을 가리킨다. 이웃들에게 바보 취급을 당하는 것을 ‘박해’라고 표현한다. 그러나 ‘박해 받고 싶어하는 순교자’처럼, 몽달씨는 그 박해에 대항하지 않고 온전히 받아들임으로써 오히려 박해하는 대상을 비판하고 있다.

가난한 삶에 대한 경건한 의지’

시인 김혜순의 〈납작납작〉이란 시는 박수근의 그림 〈세 여인〉을 제재로 삼고 있다. 박수근은 가난한 이웃의 모습을 주로 그린 가장 한국적인 화가다.

드문드문 세상을 끊어 내어

한 며칠 눌렀다가

벽에 걸어 놓고 바라본다.

흰 하늘과 쭈그린 아낙네 둘이

벽 위에 납작하게 뻗어 있다.

가끔 심심하면

여편네와 아이들도

한 며칠 눌렀다가 벽에 붙여 놓고

하나님 보시기 어떻습니까?

발바닥도 없이 서성서성.

입술도 없이 슬그머니.

표정도 없이 슬그머니.

그렇게 웃고 나서

피도 눈물도 없이 바짝 마르기.

그리곤 드디어 납작해진

천지만물을 한 줄에 꿰어 놓고

가이없이 한없이 펄렁펄렁.

하나님, 보시기 마땅합니까?

- 김혜순의 시 〈납작납작-박수근 화법을 위하여〉 전문

시인은 화폭에 짓눌려 납작해진 ‘세 여인’의 모습을 따스한 시선으로 바라보고 있다. ‘세 여인’은 무채색에 가까운 색감과 입술도, 표정도, 윤곽도 희미한 얼굴들이다. 화가(박수근)의 시선에 서글픔과 애처로움을 느낀 시적 화자는 신(神)에게 이렇게 묻는다. ‘하나님 보시기 어떻습니까?’, ‘하나님, 보시니 마땅합니까?’라고.

그러나 이상하게도 무채색의 납작하고 건조한 이미지는 비정하거나 무시무시한 현실만을 상징하지 않는다. 오히려 가난한 삶에 대한 경건한 의지를 느끼게 한다. 비록 ‘피도 눈물도 없이 바짝 마르기’와 같은 삶일지라도 세상은 그래도 살아갈 만한 가치가 있으며 따스하고 정감이 있음을 역설적으로 말하는 듯하다. ‘하나님, 보시니 마땅합니까?’ 하는 설의적 표현도 원망이나 비난이 아니라 사랑에 가깝다. 그 사랑은 우리 인생처럼 역설적이며 담백하고 절제되어 있다.⊙

엘라 휠러 윌콕스(번역 장영희)

오늘날 세상엔 두 부류의 사람이 있지요.

단지 두 부류의 사람들뿐, 더는 없어요.

죄인과 성자는 아니에요, 잘 알다시피.

선한 이에게도 나쁜 점이, 나쁜 이에게도 좋은 점이 있지요.

부자와 가난뱅이도 아니죠. 한 사람의 재산을 평가하려면

그의 양심과 건강상태를 먼저 알아야 하니까요.

겸손과 거만한 사람도 아니에요. 짧은 인생에서

잘난 척하며 사는 이는 사람으로 칠 수 없잖아요.

행복한 사람과 불행한 사람도 아니지요. 유수한 세월 속에

누구나 웃을 때도 있고 눈물 흘릴 때도 있으니까요.

아니죠, 내가 말하는 이 세상 사람의 두 부류란

짐을 드는 자와 비스듬히 기대는 자랍니다.

어딜 가든 보게 될 거예요. 세상 모든 사람들이

늘 이 두 부류로 나뉘어진다는 걸

그리고 참으로 이상한 일은 내 생각엔

기대는 자가 스물이라면 짐 드는 사람은 하나뿐이지요.

당신은 어느 쪽인가요? 무거운 짐을 지고

힘겹게 길을 가는 이의 짐을 덜어주는 사람인가요?

아니면 남에게 당신 몫의 짐 지우고

걱정과 근심을 끼치는 기대는 사람인가요?

WHICH ARE YOU?

Ella Wheeler Wilcox

There are two kinds of people on earth to-day;

Just two kinds of people, no more, I say.

Not the sinner and saint, for it's well understood,

The good are half bad, and the bad are half good.

Not the rich and the poor, for to rate a man's wealth,

You must first know the state of his conscience and health.

Not the humble and proud, for in life's little span,

Who puts on vain airs, is not counted a man.

Not the happy and sad, for the swift flying years

Bring each man his laughter and each man his tears.

No; the two kinds of people on earth I mean,

Are the people who lift, and the people who lean.

Wherever you go, you will find the earth's masses

Are always divided in just these two classes.

And, oddly enough, you will find too, I ween,

There's only one lifter to twenty who lean.

In which class are you? Are you easing the load

Of overtaxed lifters, who toil down the road?

Or are you a leaner, who lets others share

Your portion of labor, and worry and care?

|

| 윌콕스의 묘비명. “웃어라. 그러면 세상도 너와 함께 웃으리라. 울어라! 그러면 너 홀로 울리라.”(Laugh, and the world laughs with you; Weep, and you weep alone)라고 적혀 있다. |

힘겹게 살아가는 이의 짐을 함께 들어주는 사람인지, 아니면 남에게 자신의 짐을 기대는(지우는) 사람인지를 진지하게 묻는다. 남의 짐(걱정, 근심)을 들어주고 함께 짊어지면 좋겠지만 세상은 그렇지 못하다. 윌콕스는 ‘세상에 짐 드는 사람은 하나뿐’이라고 탄식한다. 대신 ‘짐을 지우고 걱정을 끼치는 사람이 스물’이라고 말한다.

‘하나’와 ‘스물’의 시각이 섬뜩하게 느껴지는 것은 왜일까.

사회심리학자 미드(George Herbert Mead·1863~1931)의 이론 중에 ‘중요한 타인(significant other)’이란 말이 있다. 아이가 세상을 알아갈 때, 부모나 교사와 같이 특정한 사람의 가치나 태도, 행동을 내면화하는데 이때 모방(내면화)의 위치에 있는 사람을 ‘중요한 타인’이라고 부른다. 윌콕스의 시각에서 보면 세상에서 배울 만한 ‘중요한 타인’은 ‘하나’에 불과하다. ‘중요한 타인’이 없는 세상에서 ‘나’는 타인의 입장에서 자기 자신을 생각할 수가 없다. ‘스물’이 달려들어 ‘나’에게 근심과 걱정을 안기려 들지 모르기 때문이다.

그러나 윌콕스의 비유만큼이나 세상은 그렇게 비관적이지만은 않다. 세상은, 그리고 자아(自我)는 자신의 기대대로 결정되는 경우가 많기 때문이다. 비관적으로 생각하면 세상은 그렇게 어두울 수밖에 없다. 그러나 반대의 경우도 성립한다.

세상은 위험천만하고 위협적이지만 그래도 세상을 따뜻한 시선으로 봐야 한다. 그 시선이 세상을 변화시킨다. 심리학과 교육학 용어 중에 ‘자성적(自成的) 예언(self-fulfilling prophecy)’이란 말이 있다. 자성적 예언이란 주변 사람의 예언이 행위자에게 영향을 주어 결국 그렇게 행동하게 만든다는 것을 뜻한다. ‘플레시보 효과’(약을 먹었으니까 나을 것이라는 기대와 안심이 병을 낫게 한다는 의미)와 같은 맥락이다.

‘피그말리온 효과(pygmalion effect)’도 비슷한 뜻이다. 사람은 자신이 원하는 대로 꿈을 키우지만, 부모나 교사가 그 꿈을 격려하면, 꿈의 실현에 더 근접할 수 있다고 설명한다. 예를 들어, 학교에서 선생님의 기대수준이 높은 학생은 높은 학업성취를 이루지만, 기대수준이 낮은 학생은 학업성취도가 낮아진다.

실제로 그런 일이 교육실험으로 확인되었다. 미국의 교육학자 로젠탈(Rosanthal)과 제이콥슨(Jacoboson)이 미국 샌프란시스코의 한 빈민가 초등학교 학생들을 대상으로 연구를 했다. 몇몇 학급에서 약 20%의 학생을 무작위로 뽑아 실험집단으로 정하고 이들의 명단을 교사들에게 돌리면서 “이 학생들은 지능이 크게 향상될 것으로 판명된 학생”이라고 거짓으로 학생들에게 말하라고 했다.

8개월 후 모든 학생들에게 동일한 지능검사를 한 결과, 실험집단의 점수 평균이 통제집단의 점수 평균보다 3.8점이 더 높았다고 한다.

왜 이런 현상이 벌어졌을까? 성적이 크게 올라갈 것이라고 교사가 기대하는 학생이 실제로 높은 성적을 받았다. 교사의 믿음이 학생들을 변화시켰기 때문이다.

〈원미동 시인〉의 ‘몽달씨’는 ‘짐 드는 한 사람’

|

| 소설가 박경리. |

〈…진영은 (아들의 위패와 사진을 태운) 연기가 바람에 날려 없어지는 것을 언제까지나 쳐다보고 있었다.

‘내게는 다만 쓰라린 추억이 남아 있을 뿐이다. 무참히 죽어 버린 추억이 남아 있을 뿐이다!’

진영의 깎은 듯 고요한 얼굴 위에 두 줄기 눈물이 흘러내리고 있었다.

겨울 하늘은 매몰스럽게도 맑다. 참나무 가지에 얹힌 눈이 바람을 타고 진영의 외투 깃에 날아 내리고 있었다.

‘그렇지, 내게는 아직 생명이 남아 있었지. 항거할 수 있는 생명이!’

진영은 중얼거리며 참나무를 휘어잡고 눈 쌓인 언덕을 내려오는 것이었다. …〉

소중한 사람을 앗아간 세상을 ‘진영’은 불신하고 미워하지만 ‘항거할 수 있는’ 생명의 소중함을 잊지 않는다. 부조리한 사회현실에 좌절하지만 자신의 ‘살아있음’을 잊지 않은 것이다. 생명의 의지가 세상을 바꾸는 힘의 원천이 아닐까.

|

| 양귀자의 소설 〈원미동 시인〉에 나오는 삽화. 몽달씨(왼쪽)와 7살 경옥. |

〈… “김 반장은 나쁜 사람이야. 그렇지요?”

몽달씨가 팔뚝을 탁 치면서 “아니야”라고 응수했는데도 나(소설 속 ‘나’는 7살 경옥)는 계속 다그쳤다.

“그렇지요? 맞죠?”

그래도 몽달씨는 못 들은 척 팔뚝만 문지르고 있었다. 바보같이, 기억상실도 아니면서… 나는 자꾸만 약이 올라 견딜 수 없는데도 몽달씨는 마냥 딴전만 피우고 있었다.

“슬픈 시가 있어 들어 볼래?”

치, 누가 그 따위 시를 듣고 싶어할 줄 알고. 내가 입술을 비죽 내밀거나 말거나 몽달씨는 기어이 시를 읊고 있었다. …마른 가지로 자기 몸과 마음에 바람을 들이는 저 은사시나무는, 박해 받는 순교자 같다. 그러나 다시 보면 저 은사시나무는 박해 받고 싶어하는 순교자 같다. …〉

몽달씨가 읊고 있는 시는 황지우의 〈서풍 앞에서〉다. 여기서 ‘은사시나무’는 몽달씨 자신을 가리킨다. 이웃들에게 바보 취급을 당하는 것을 ‘박해’라고 표현한다. 그러나 ‘박해 받고 싶어하는 순교자’처럼, 몽달씨는 그 박해에 대항하지 않고 온전히 받아들임으로써 오히려 박해하는 대상을 비판하고 있다.

|

| 박수근의 그림 〈세 여인〉. |

드문드문 세상을 끊어 내어

한 며칠 눌렀다가

벽에 걸어 놓고 바라본다.

흰 하늘과 쭈그린 아낙네 둘이

벽 위에 납작하게 뻗어 있다.

가끔 심심하면

여편네와 아이들도

한 며칠 눌렀다가 벽에 붙여 놓고

하나님 보시기 어떻습니까?

발바닥도 없이 서성서성.

입술도 없이 슬그머니.

표정도 없이 슬그머니.

그렇게 웃고 나서

피도 눈물도 없이 바짝 마르기.

그리곤 드디어 납작해진

천지만물을 한 줄에 꿰어 놓고

가이없이 한없이 펄렁펄렁.

하나님, 보시기 마땅합니까?

- 김혜순의 시 〈납작납작-박수근 화법을 위하여〉 전문

시인은 화폭에 짓눌려 납작해진 ‘세 여인’의 모습을 따스한 시선으로 바라보고 있다. ‘세 여인’은 무채색에 가까운 색감과 입술도, 표정도, 윤곽도 희미한 얼굴들이다. 화가(박수근)의 시선에 서글픔과 애처로움을 느낀 시적 화자는 신(神)에게 이렇게 묻는다. ‘하나님 보시기 어떻습니까?’, ‘하나님, 보시니 마땅합니까?’라고.

그러나 이상하게도 무채색의 납작하고 건조한 이미지는 비정하거나 무시무시한 현실만을 상징하지 않는다. 오히려 가난한 삶에 대한 경건한 의지를 느끼게 한다. 비록 ‘피도 눈물도 없이 바짝 마르기’와 같은 삶일지라도 세상은 그래도 살아갈 만한 가치가 있으며 따스하고 정감이 있음을 역설적으로 말하는 듯하다. ‘하나님, 보시니 마땅합니까?’ 하는 설의적 표현도 원망이나 비난이 아니라 사랑에 가깝다. 그 사랑은 우리 인생처럼 역설적이며 담백하고 절제되어 있다.⊙