⊙ 美 장군의 아들 34%가 전사 또는 부상

⊙ 中將 계급 대신 중령으로 참전한 프랑스 군인

⊙ 전쟁고아 살핀 백병전의 강자 터키군

⊙ 전투부대 파병국 중 상당수가 나토 회원국인 이유

⊙ 죽을 각오로 한국서 싸운 황제의 군대, 자국서 공산 정권 들어서자 핍박받아

⊙ 문재인 대통령, “흥남철수 없었다면 나도 없었을 것”

⊙ 中將 계급 대신 중령으로 참전한 프랑스 군인

⊙ 전쟁고아 살핀 백병전의 강자 터키군

⊙ 전투부대 파병국 중 상당수가 나토 회원국인 이유

⊙ 죽을 각오로 한국서 싸운 황제의 군대, 자국서 공산 정권 들어서자 핍박받아

⊙ 문재인 대통령, “흥남철수 없었다면 나도 없었을 것”

- 2015년 11월 11일 6·25전쟁 참전용사들이 부산 유엔기념공원 내 행사장으로 입장하고 있다. 사진=조선DB

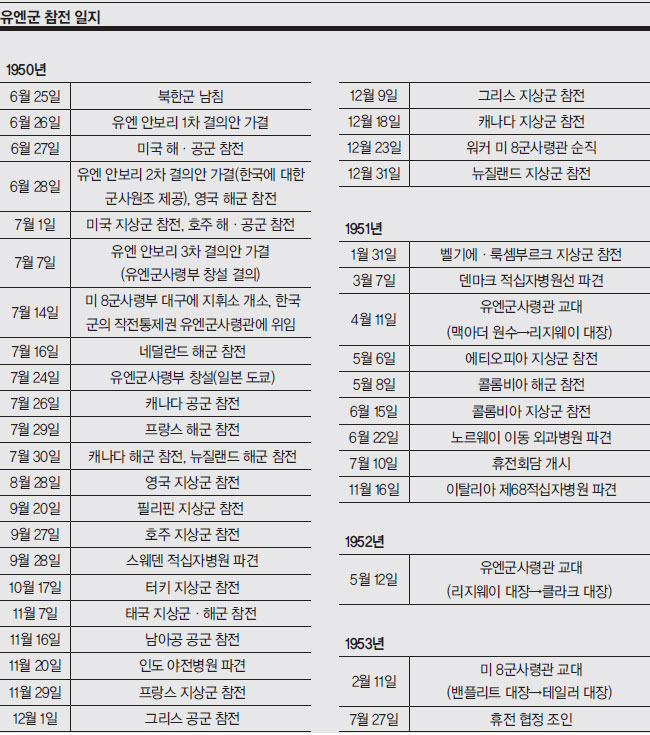

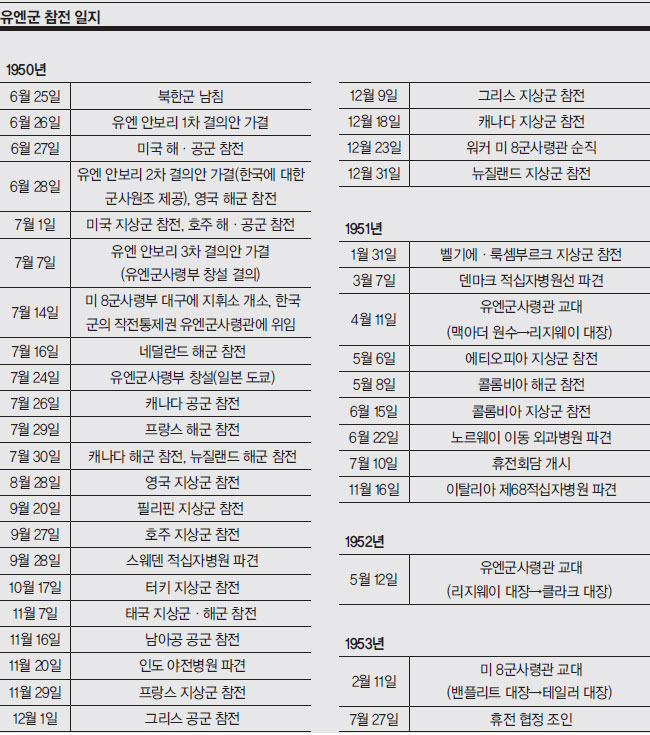

70년 전, 북한군의 남침으로 위기에 처한 대한민국을 지키기 위해 유엔(UN) 깃발 아래 6개 대륙, 21개국(전투부대 파병 16개국, 의료지원 5개국)의 젊은이들이 한반도로 모여들었다. 연인원(延人員) 194만명. 알지도 못하는 나라, 만나본 적도 없는 사람들을 공산주의로부터 구하기 위해 이들은 이역만리에서 피를 흘렸다. 미군 3만6000여 명, 영국군 1078명, 터키군 966명 등 모두 4만여 명의 유엔군이 자유를 지키기 위해 목숨을 바쳤다. 이들이 흘린 피를 담보로 생존한 대한민국은 오늘날 경제력 세계 12위권, 군사력 7위권이라는 성적표를 거뒀다. 6·25전쟁 70주년을 맞아 오늘의 대한민국을 있게 한 ‘고마운 나라, 고마운 사람들’의 이야기를 정리한다.

북한의 남침에 즉각 반응한 미국

1950년 6월 25일 새벽 4시, 북한군이 남침하자 미국은 즉각 반응했다. 딘 애치슨(Dean Acheson) 국무부 장관은 북한의 남침을 유엔에 대한 도전으로 여기고, 해리 트루먼(Harry Truman) 대통령에게 남침을 즉시 보고했다. 고향에서 주말을 보내던 트루먼 대통령은 북한의 남침 소식을 듣자마자 이를 저지하겠다고 결심했다.

한국전쟁 발발 하루 뒤, 유엔 본부(미국 뉴욕 현지시각 6월 25일)에선 안전보장이사회(안보리)를 열어 북한 남침에 대한 ‘제1차 결의안’인 ‘6·25 유엔 결의안’을 가결했다. 결의안에는 적대 행위의 즉각 중지와 북한군의 즉각적인 철수, 유엔 회원국들의 대북 지원 자제를 요청하는 내용이 담겼다.

북한의 태도에 아무런 변화가 없자 6월 27일(현지시각) 안보리는 북한의 남침에 맞설 군사 행동을 담은 ‘6·27 결의안(제2차 결의)’을 가결했다. 핵심은 “유엔은 대한민국이 무력침략을 격퇴하고 그 지역에서 국제평화와 안전을 회복하는 데 필요한 원조를 제공하여 줄 것을 유엔 회원국들에 권고한다”는 내용이다.

제2차 결의에 따라 다수의 유엔 회원국이 한국전 참전을 결심했다. 이어 한반도에서 군사 지휘·통제를 어떻게 할 것인지에 대한 문제가 제기됐다. 당시 유엔은 군사 작전을 지휘할 참모나 자체 군사력이 없었기 때문이었다. 유엔 회원국 사이에서는 군사행동에 대한 통일성과 집단성이 필요하다는 의견이 나왔다.

이에 안보리는 7월 7일 제3차 결의를 통해 ‘유엔군사령부 설치’에 대한 다음 결의안을 채택했다.

①한국을 증원하는 모든 회원국의 군사 및 기타 원조는 미국이 주도하는 통합군사령부가 관장토록 한다.

②통합사령관의 임명을 미국에 요청한다.

③작전 중 참전국의 국기 및 유엔기를 임의로 사용할 권한을 부여한다.

안보리는 유엔군 창설과 함께 한국에서의 군사작전을 지휘할 유엔군사령관 임명을 미국에 요구했다. 이는 미국이 한국전을 책임지고 맡으라는 의미였다.

7월 8일 미 합참은 더글러스 맥아더 (Douglas MacArthur) 극동군사령관을 초대 유엔군사령관에 추천하고 트루먼 대통령의 승인을 얻었다.

6·27 결의에 따라 맥아더 장군은 6월 29일 한강 일대의 방어선을 시찰했고, 다음 날에는 지상군 투입의 필요성을 국방부에 알렸다. 미군이 처음부터 지상군 파병을 결정한 것은 아니었다.

미군은 파죽지세로 남진(南進)하는 북한군을 저지하기 위해 찰스 스미스(Charles B. Smith) 중령이 이끄는 스미스 특수임무대(406명)를 한국으로 급파했다. 이들은 일본에 주둔하던 미 제24사단 소속으로, 7월 1일 일본에서 부산으로 날아왔다. 7월 5일 스미스 부대와 미 제52포병대대(134명)는 경기 오산 북방의 죽미령에서 북한군과 첫 교전을 벌였다. 북한군을 과소평가했던 미군은 이 전투에서 150여 명이 전사하거나 행방불명되고, 포병은 무기를 망실(亡失)했다. 미군과 북한군의 첫 교전은 미군의 패배로 끝났고, 북한은 미군이 한국전에 참전한 것을 알게 됐다.

1950년 7월 4일을 기해 한미 양국 군대는 연합전선을 형성하지만, 북한군의 파상공세에 밀려 후퇴를 거듭했다. 북한군은 하루 10km씩 남하해 광복절인 8월 15일까지 전 한반도를 점령하는 계획을 세웠다. 8월 1일에는 한미 양국군이 낙동강 일대까지 물러나야 했다. 국토의 90%가량을 적에게 빼앗긴 상황이었다.

낙동강 사수한 워커 장군, ‘Stand or Die’

월턴 워커(Walton Harris Walker) 미 8군사령관은 한국군 5개 사단과 미군 3개 사단을 마산~왜관~영덕에 이르는 낙동강 방어선(약 240km)에 투입했다. 이 선은 더는 물러설 수 없는 최후의 방어선이자 반격을 위한 교두보였다. ‘부산 교두보(Pusan Perimeter)’ ‘워커 라인(Walker Line)’으로 불렸다. 워커 장군은 낙동강 방어선을 사수(死守)하기 위해 ‘Stand or Die!’를 외치며 인천상륙작전을 위한 시간을 벌고 있었다. 낙동강 전선이 튼튼하게 버텨준 덕분에 9월 15일 인천상륙작전은 맥아더의 계획대로 성공할 수 있었다. 유엔군과 국군이 인천상륙작전을 통해 적의 보급로를 차단하자 워커 장군은 낙동강에서부터 치고 올라가며 상륙한 유엔군과 함께 북한군을 포위, 섬멸하며 북진(北進)해나갔다.

당시 워커 장군의 아들인 샘 심즈 워커(Sam Sims Walker·예비역 대장) 대위도 한국전에 참전했다. 워커 장군은, 1950년 12월 23일 아들의 무공훈장 수훈(授勳)을 축하하러 가던 중에 의정부 남쪽 양주군 노해면(현 서울시 도봉구 도봉동)에서 한국 육군 제6사단 소속 차량과 전복하는 추돌 사고로 현장에서 사망하고 만다. 한국 정부는 사고를 낸 한국인을 사형시키려 했으나, 워커 장군 가족들이 사고를 낸 한국인을 선처해달라고 호소해 사고를 낸 이는 목숨을 건졌다. 그의 손자인 샘 워커 2세도 주한미군에서 헬기조종사로 복무했다. 캠프 워커(Camp Walker·대구)와 워커힐호텔(Walker Hill·서울 광진구)은 워커 장군을 기리기 위해 이름 붙여진 곳이다. 불의의 사고로 순직한 워커 중장은 대장으로 추서됐다.

워커 장군의 후임으로 매슈 리지웨이(Mathew Bunker Ridgway) 장군이 임명됐다. 1951년이 되자 맥아더와 트루먼은 중공군 개입 문제와 전쟁 수행 방식을 놓고 갈등을 겪는다. 이에 트루먼은 맥아더를 유엔군사령관에서 해임하고 그 자리에 미 8군사령관 리지웨이를 앉혔다. 새로운 미 8군사령관으로는 제임스 밴 플리트(James Alward Van Fleet) 장군이 임명됐다.

밴 플리트 父子 이야기

워커 부자(父子)의 사례처럼 장군을 부모로 둔 이가 아버지와 함께 한국전에 참전한 사례는 142명으로 알려졌다. 이들은 아버지의 지위를 앞세워 위험 지역 복무를 꺼리거나 하지 않았다. 142명 중 35명이 전사하거나 부상했다. 밴 플리트 장군의 아들 밴 플리트 주니어(James Alward Van Fleet, Jr·1925~1952) 공군 대위도 35명 중 한 명이었다.

밴 플리트 장군의 외아들인 밴 플리트 주니어는 B-26B 폭격기 조종사로 참전했다. 신혼인 그는 이미 해외 근무를 마쳤기에 한국에서 복무할 필요는 없었지만 한국 근무를 자원했다. 1952년 4월 4일 새벽 1시, 밴 플리트 주니어 중위는 중공군의 보급로를 차단하는 야간 출격 작전에 나간 뒤 돌아오지 못했다. 황해도 해주 일대에서 실종(Missing in Action)된 것으로 추정된다. 그는 전투 중 실종자 명단에 올랐다가 1954년 3월 31일 전사 처리된 후 대위로 추서됐다. 2012년 6월 오산 공군기지에는 6·25전쟁에 참전해 전사하거나 부상한 1920명의 미국 공군 장병들의 희생정신을 기리기 위해 밴 플리트 주니어 대위의 흉상이 건립되었다.

밴 플리트 장군은 한국군 현대화의 아버지이기도 하다. 그는 미 육군사관학교의 교육체계와 문화를 한국 육사에 이식했다. 밴 플리트 장군의 도움으로 1952년 처음으로 4년제 정식 육사를 개교했다. 이들이 정규 육사로 불리는 육사 11기다. 지금도 육사(서울 노원구) 교정에는 밴 플리트 장군의 동상이 서 있다. 그는 한국군의 장교 양성, 교육 훈련 강화에도 관심을 기울였다. 밴 플리트는 퇴역 후에도 한국과 매우 긴밀한 관계를 유지하며 한국에 대한 애정을 보였다. 한미(韓美) 친선협회인 ‘코리아 소사이어티’는 밴 플리트 장군을 기리기 위해 1992년부터 한미 관계 발전에 기여한 인물에게 매년 ‘제임스 A. 밴 플리트’ 상을 주고 있다.

유엔군을 주도적으로 이끈 미군은 이외에도 인천상륙작전(1950년 9월 15일), 장진호 전투(1950년 11월 26일~12월 13일), 흥남철수작전(1950년 12월 14~24일), 피의 능선 전투(1951년 8월 18일~9월 7일), 단장의 능선 전투(펀치볼 전투·1951년 9월 13일~10월13일) 등 수많은 전투를 치러냈다.

특히 장진호 전투는 함경남도 개마고원의 장진호 일대에서 미 해병 1사단이 영하 30도 날씨에 자신들보다 10배나 많은 12만의 중공군과 싸우며 중공군의 포위망을 뚫고 이들의 남하를 지연시킨 작전이다. 이 전투에서 미 해병은 1000여 명이 전사(Killed in Action)하고 실종 4894명, 부상 4528명, 동상 7338명 등의 피해를 입었다. 장진호 전투에서 보여준 미 해병대의 희생은 ‘크리스마스의 기적’이라고도 불리는 흥남철수작전 성공의 바탕이 됐다.

미 제10군단이 주도한 흥남철수작전은 193척의 군함과 민간 상선을 동원해 군인 10만명, 민간인 10만명을 남쪽으로 탈출시킨 작전이다. 문재인 대통령의 부모도 1950년 12월 흥남에서 미국 상선을 타고 거제도로 피란을 왔다. 문 대통령은 흥남철수작전 당시 북한 피란민을 태우고 남쪽으로 내려온 상선 ‘메러디스 빅토리’호의 선원이 방한을 앞두고 보내온 편지에 “흥남 철수 때 훌륭한 선원들이 없었다면 나의 부모님이 거제도에 오지 못했을 것이고 오늘의 나도 없었을 것”이라고 답했다.

연인원 178만9000명을 파병한 미국은 가장 큰 인명손실을 본 나라다. 미군은 한국전에 참전한 전체 유엔군 중 지상군 비율의 50.3%, 해군과 공군의 비율은 각각 85.9%와 93.4%를 차지했다.

英연방국가 이끌고 참전한 영국

유엔 안보리에서 미국과 함께 행동했던 영국은 파병 규모도 미국 다음으로 많았다. 그 규모가 연인원 5만6000명이었다. 영국은 영연방국가(캐나다·호주·뉴질랜드)를 비롯한 우방국에 유엔군 창설 협조를 위해 외교적 노력을 폈다. 6월 27일(미국 현지시각) 제2차 결의안이 가결되자 영국은 다음 날 홍콩에 주둔하던 극동함대의 함정 일부를 한반도로 보냈다. 영국 해군은 6월 29일 경항공모함 1척, 순양함 2척, 구축함 3척, 프리깃함 3척 등 총 8척으로 편성된 함대를 파견해 미 극동해군사령부 통제하에 해상 활동을 벌였다.

영국은 지상군을 추가로 파병했고, 1951년 7월 28일에는 영연방국가에서 파병된 부대들을 통합 지휘할 목적으로 영연방 제1사단을 창설했다. 이 영연방사단은 영국군 제28여단과 제29여단(벨기에·룩셈부르크군 배속), 캐나다군 제25여단이 주축이 됐다. 여기에 영국·캐나다·호주·뉴질랜드군 포병과 영국·캐나다군의 전차대대와 공병대대가 배속됐다. 하나의 단위 부대 창설을 위해 여러 나라 부대가 참여한 전사상 유례가 없는 시도였다. 지휘 체계가 영국식이기에 미군과의 협조가 필수적이었다.

영국 지상군은 낙동강 방어선 전투를 시작으로 정전협정이 체결될 때까지 남북을 오르내리며 수많은 전투에 참가했다. 1951년 4월 22일부터 25일까지 벌어진 제29여단 글로스터(Gloucester) 연대 제1대대의 설마리 전투(임진강 전투)는 6·25전쟁사에서 고립방어 전투의 대표 사례로 꼽힌다. 이 전투에서 영국군 제29여단은 1개 대대를 통째로 잃는 큰 피해를 보았다. 여단 전체로는 1300여 명의 사상자가 발생했지만, 사흘 동안 중공군의 진격을 지연시켜 서울 침공을 저지하는 데 크게 기여했다. 이 4일간의 격전은 부대원 622명 중 39명만이 살아 돌아올 정도로 치열했다.

캐나다는 해군을 시작으로 보병 1개 여단을 파병하는 등 연인원 2만6791명을 한반도로 보냈다. 지상군 파병을 위해 1950년 11월에는 ‘캐나다 제25여단’을 창설했다. 인천상륙작전의 성공으로 유엔군이 평양을 탈환하고 한만(韓滿) 국경까지 진격하자 전쟁이 조기에 종식될 것으로 예상했다. 이에 캐나다도 제25여단의 전 병력이 아닌 제25여단의 제1대대만 영국군 여단에 배속시켜 전투를 치르기로 했다. 이어 제2대대를 추가 파병해 영국군 여단에 추가 배속시켰다. 1951년 5월 6일 캐나다 제25여단의 본대가 부산에 도착했고, 7월 28일 영연방 제1사단이 창설되자 캐나다 제25여단은 영연방 제28·29여단과 더불어 영연방사단의 주축 부대로 활동했다.

호주는 남침 6일 뒤 해군을 파병하고 뒤이어 공군과 지상군까지 보냈는데, 한국전 참전으로 제1차 세계대전 이후 가장 큰 전사상자(戰死傷者)를 냈다. 호주는 유엔 참전국 중 세 번째로 전투부대를 한국에 파병했다. 육・해・공군 모두를 파견했는데, 연인원 1만7164명 규모였다.

호주의 제임스 패트릭 던트(J. P. Daunt)는 16세에 자신의 나이를 21세로 속이고 가족에게 알리지도 않은 채 자원입대했다. 한국에 도착한 지 13일째 되는 1951년 11월 6일, 경기 연천 전투에서 만 17세 나이로 숨졌다. 유엔군 최연소 전사자였다. 유엔군 전몰장병이 안장된 부산 유엔기념공원에는 그를 기리는 110m 길이의 ‘도운트 수로(水路)’가 있다.

뉴질랜드는 한국에 파병할 부대를 ‘코리안 포스(Korean Force·Kayforce)’라 명명하고 모병했다. 모집 시작 9일 만에 5982명의 지원자가 몰렸다. 장교 38명과 사병 640명으로 구성된 포병부대를 편성해 한국전에 파병할 뉴질랜드 제16야전포병연대가 창설됐다. 뉴질랜드군은 1950년 12월 31일 부산항에 도착한 뒤 영국군 제27여단에 배속됐다. 당시까지만 해도 영국군 제27여단은 자체 포병부대가 없어 미군 포병부대의 지원을 받았으나, 영연방국가인 뉴질랜드 제16포병연대가 배속되어 영국군 제27여단은 효과적인 화력 지원을 받게 됐다. 이후에는 제28여단의 화력 지원을 책임지며 큰 전공을 세웠다.

1對40 백병전의 터키

터키는 육군 1개 여단을 파견했다. 미국과 영국을 제외하고 지상군을 여단(4000~5000명) 규모로 파견한 나라는 터키와 캐나다뿐이다. 터키는 보병 외에 공병·수송·의무·병기 부대를 하나의 전투단으로 꾸려 독립적으로 전투를 수행했다. 16개의 전투부대 파병 국가 중 다수는 독립적으로 전투를 치를 만한 규모가 되지 않아 주로 미군이나 영국군에 배속돼 전투를 치렀다.

터키 여단은 김량장 및 151고지 전투(용인·1951년 1월 25~27일)에서 백병전(白兵戰)의 신화를 만들어냈다. 터키군은 공군·포병을 활용한 화력 지원으로 중공군의 진지를 맹타한 후 자신들의 신(神) ‘알라(Allah)’를 외치며 돌격해 백병전으로 적을 격퇴했다. 이 전투에서 터키군은 12명이 전사하고 30명이 다쳤지만, 중공군은 1735명이 사살됐다. 터키 군인 한 명당 40명의 적을 무찌른 것이다. 이 중 474구의 시체는 터키군과의 백병전에서 개머리판에 의해 턱이 깨지고 총검에 찔려 사망한 것이었다. 중공군은 김량장 전투 이후 일선에 ‘터키군과의 정면승부는 피하라’는 지시를 내렸다고 한다. 김량장 전투는 터키군이 앞서 치른 군우리 전투(평양 북방·1950년 11월 26일~12월 1일)의 패배를 설욕하고 터키군의 명예를 회복한 전투였다.

1952년 터키군은 전쟁고아들을 위해 터키 수도의 이름을 딴 ‘앙카라 고아원(안카라 학원)’을 세웠다. 전후(戰後) 터키 잔류 부대가 철수한 1966년까지 14년 동안 전쟁고아 640여 명을 돌보았다. 2017년에는 한국전쟁에 참전한 터키 군인 슐레이만 딜빌리이와 전쟁고아 아일라(김은자)의 실화를 다룬 영화 〈아일라〉가 개봉돼 터키에서만 500만명이 관람했다.

터키는 미국, 영국에 이어 세 번째로 많은 인명 손실을 봤다. 연인원 2만1000여 명을 파병해 966명이 전사, 1155명이 다쳤다.

그리스는 제2차 세계대전이 끝난 뒤 소련의 지원을 받은 자국 내의 공산당 세력과 내전을 치렀다. 공산주의자들의 반란으로 1944년부터 1949년까지 수도 아테네를 제외한 대부분의 국토를 내줘야 했다. 6·25가 터지자 그리스 정부는 내란을 수습한 지 1년도 채 안 된 어려운 상황에서 파병을 결정한다. 이러한 배경은 그동안 공산주의자들의 만행을 체험한 그리스 국민의 지지가 있었기 때문이다. 그리스는 수송기 7대로 편성된 공군부대를 우선 파견했다. 이어 1개 보병여단을 추가로 파병하겠다고 발표했다. 그러나 인천상륙작전의 성공으로 전황이 호전되자 유엔군사령부는 그리스에 파견 병력 규모를 여단 수준이 아닌 1000명 규모로 줄여달라고 했다. 그리스는 전투 경험이 풍부한 장교와 병사들로 대대를 편성한 뒤 미 제1기병사단에 배속시켜 전투를 치렀다. 연인원 4992명이 참전했으며 전사 192명, 부상 543명, 포로 3명 등 총 738명의 인명피해를 입었다.

나토 회원국이 적극 참전한 이유

상당수 유엔 회원국이 한국전 참전에 의지를 밝힌 것은 북대서양조약기구(나토·NATO)의 일원으로서 소련의 유럽 지배에 경계심을 갖고 있었기 때문이다. 이들은 제2차 세계대전 이후 미국이 북대서양조약기구에 대해 실질적으로 기여해야 한다는 생각을 하고 있었으며, 유럽에서 미국의 확고한 역할을 유도하기 위해서는 아시아에서 미국과 함께 공산주의자들과 싸워야 한다고 생각했다.

네덜란드는 유럽의 집단안보체인 나토 회원국이었으나 군사력은 매우 미약했다. 유엔 안보리가 한국에 대한 군사원조를 결의하자 네덜란드 정부는 이를 적극 지지하고 참전에 동의했다. 즉각적인 지상군 파견이 어렵다고 판단한 네덜란드는 구축함 1척을 우선 파견했다. 네덜란드 함정은 영연방 함대에 속해 서해안을 따라 남하하는 적의 병력과 보급물자를 함포 사격과 함재기 폭격으로 차단했다. 한반도 전황이 악화하자 유엔은 1950년 7월 네덜란드에 지상군 파병을 요청한다. 이에 네덜란드는 600여 명으로 구성된 1개 보병대대 규모의 네덜란드대대(대대장 덴 오우덴 중령·M. P. A. Den Ouden)를 창설한다. 네덜란드대대는 미 2사단에 배속돼 전투를 치렀다.

베네룩스 동맹을 통해 영세중립국을 선언한 벨기에와 룩셈부르크는 1949년 영세중립국을 포기하고 나토에 가입했다. 1950년 6·25전쟁이 발발할 당시 이 국가들은 자국의 방위를 미국에 의지하고 있었고, 한반도에 병력을 파견할 여력이 없었다.

1950년 8월 25일 벨기에 정부가 한국전에 1개 대대 파병을 공포하자 현역은 물론 예비역과 레지스탕스 출신 등 2000여 명이 지원했다. 벨기에는 엄격한 파병 기준을 바탕으로 700명을 선발해 제1벨기에대대(the 1st Belgium Battalion)를 창설했다. 벨기에대대는 미 3사단에 배속돼 싸웠다. 연인원 3498명이 참전해 99명이 전사하고 부상 336명, 실종 4명, 포로 1명 등 총 440명의 인명피해를 입었다.

룩셈부르크는 유엔 참전국 중 규모가 가장 작은 나라였다. 맥아더 유엔군사령관은 유엔 사무총장과 미 국무부에 “참전을 희망하는 국가는 작전에 기여하기 위해 최소 1000명의 병력은 보내야 한다”고 했다. 룩셈부르크는 이 최소 기준에서 예외였다. 인구 20만명의 룩셈부르크는 대규모 병력을 파견할 수 없었기에 인접국인 벨기에와 협력해 룩셈부르크 1개 소대 병력(48명)을 벨기에대대에 포함시켜 참전했다. 룩셈부르크는 전쟁을 치르며 전사 2명, 부상 13명 등 총 15명의 인명피해를 기록했다.

중령이 장군이라 불린 이유

프랑스의 랄프 몽클라르(Ralph Monclar)는 장군 계급장을 떼고 중령 계급으로 참전했다. 제2차 세계대전 시 장군이었던 그는 종전(終戰) 후 중장으로 예편했다. 한국전쟁이 발발하자 몽클라르는 만삭의 아내를 뒤로한 채 중령 계급으로 현역 복귀를 신청했다. 프랑스 국방차관은 계급까지 낮춰가며 한국으로 가겠다는 몽클라르를 만류했다고 한다. 몽클라르의 계급은 중령이었지만, 유엔군과 미 8군 장병들은 그를 ‘몽클라르 장군’이라 불렀다.

프랑스군의 의무대장으로 참전한 줄 장루이(Jules Jean-Louis) 소령은 남성리 전투, 지평리 전투, 1037고지 전투 등 5개 지역 전투에 참가해 부상병을 치료하고 인근 주민들도 돌보았다. 1951년 5월 8일, 강원도 홍천군 장남리에서 한국군 장병 2명이 지뢰를 밟아 다쳤다는 소식을 듣고 줄 장루이는 현장으로 달려가 이들을 구조해냈다. 하지만 정작 자신은 그 현장에서 빠져나오는 길에 적이 매설한 지뢰를 밟아 산화하고 말았다. 그의 나이 34세였다. 1986년 한불(韓佛)수교 100주년을 맞아 루이 소령의 희생정신을 기리기 위해 그가 전사한 곳에 동상을 건립했다.

프랑스대대는 미 2사단에 배속돼 전투를 치렀다. 대표적으로 쌍터널부근 전투(1951년 1월 31일~2월 2일), 지평리 전투(1951년 2월 13~15일), 화살머리고지 전투(1952년 10월 6~10일) 등이 있다. 지평리 전투는 경기 양평 지평리를 포위한 중공군 6개 연대의 집중 공격을 막아낸 전투다. 당시 지평리는 국군과 유엔군 병참선의 중심이자, 유엔군이 한강으로 진출할 수 있는 요충지였다. 2018년 이뤄진 ‘9·19 군사분야 남북합의서’에 따르면, 남북은 비무장지대 일대에서 시범적으로 남북공동유해발굴 사업에 합의한 바 있다. 이 남북공동유해발굴 사업이 바로 철원의 화살머리고지 일대에서 진행되고 있다.

‘작은 호랑이’와 ‘날으는 치타’

아시아에선 필리핀과 태국이 참전했다. 필리핀은 1950년 당시 독립한 지 4년이 지나지 않았다. 내부적으로는 공산 반군(反軍)과의 교전으로 정세가 매우 불안했다. 이러한 상황에도 필리핀은 유엔이 한국에 대한 군사원조를 결의하자 전차 18대를 급파하고 8월 7일에는 1개 보병대대 파병을 공표했다. 필리핀의 참전은 “아시아에서 백인들이 전쟁을 주도하고 있다”는 공산주의자들의 비난에 효과적으로 대응하는 방안이었다. 이에 미국도 필리핀의 파병을 적극 지지했다. 필리핀군은 낙동강 방어선에서부터 평양 인근 군우리까지 진격하였고, 1951년 1·4후퇴 때에는 서울 방어와 그해 3월 서울 재탈환 작전에도 참가했다. 서부 전선인 문산에서부터 시작해 중부 전선인 철의 삼각지대, 동부 전선의 펀치볼 지역에 이르기까지 한반도의 모든 전선을 누비며 미군과 영국군, 캐나다군 등과 연합작전을 펼쳤다. 연인원 7420명 규모로 참전한 필리핀은 미 사단에 배속돼 전투를 치렀다. 전사 112명, 부상 299명, 실종 16명, 포로 41명 등 468명의 인명피해를 겪었다.

태국도 연인원 6326명에 이르는 육·해·공군을 파병했다. 미군에 배속된 태국 지상군은 중공군을 저지하고 유엔군의 철수를 엄호하는 데 앞장섰다. 철의 삼각지대의 ‘포크찹(porkchop) 고지 전투’에선 3차에 걸친 중공군의 공세를 백병전으로 격퇴해 ‘작은 호랑이(the little tigers)’라는 애칭을 얻었다. 태국군은 전사 129명, 부상 1139명, 실종 5명 등 1273명의 인명피해를 입었다.

아프리카 대륙에서는 남아프리카공화국과 에티오피아가 전투부대를 보냈다. 남아공은 1950년 10월 16일부터 휴전 후인 1953년 10월 29일까지 전투부대 파병 16개국 중 유일하게 공군만을 파견했다. 남아공 공군은 제2차 세계대전 당시 동부 아프리카, 이탈리아, 중동 지구 전선에서 용맹을 떨쳐 ‘날으는 치타(flying cheetahs)’라는 별칭을 갖고 있었다. 11월 5일 일본 요코하마에 도착한 남아공 공군은 미군으로부터 F-51 무스탕 전투기 16기를 인수한 후 적응 훈련에 들어갔다. 11월 17일에는 무스탕 4기가 최초로 출격해 청천강 북쪽의 북한군 병력 집결지 및 야전보급소를 폭격했다.

남아공 공군은 F-51 전투기 95기와 F-86 전투기 20기를 동원해 총 1만2405회 출격했다. 공산군 전차 44대와 야포 221문, 대공포 147문 및 보급품 보급소 500여 개를 파괴하는 전과를 올렸다. 연인원 826명이 참전해 36명이 전사하고 8명의 포로가 발생했다.

단 한 명의 포로도 없었던 황제의 군대

아프리카에서 유일하게 지상군을 파견한 에티오피아는 황제를 지키는 황실근위대원으로 부대를 구성했다. 한반도에서 전쟁이 벌어지자 에티오피아의 하일레 셀라시에(Haile Selassie) 황제는 유엔 안보리의 모든 결의를 즉각 지지하고 나섰다. 에티오피아는 미국과 협의를 통해 1200명 수준의 1개 보병대대를 파견하기로 했다.

에티오피아가 파병을 결정한 배경은 이들의 과거 경험 때문이었다. 1935년 10월 에티오피아는 이탈리아로부터 침공을 받은 뒤 국제연맹에 지원을 요청했으나 국제사회로부터 외면당한 경험이 있다. 이에 에티오피아인들은 1945년 10월 유엔을 창설할 때도 적극 지지하며 참여했다. 황제의 관심 속에 1950년 8월 창설된 에티오피아 파병부대는 8개월간의 훈련을 거쳐 1951년 5월 6일부터 실전에 투입됐다.

황제는 이 부대에 “국제평화와 인류의 자유 수호를 위해 침략자에 대항하여 용전하라”고 격려하며 ‘강뉴(Kagnew)대대’라는 호칭을 부여했다. ‘강뉴’는 에티오피아어로 ‘혼돈에서 질서를 정립하다’ ‘초전박살’이라는 두 가지 의미가 있다. 강뉴대대는 미 7사단에 배속돼 강원도 양구, 화천 등지에서 싸웠다. 250여 회 전투에서 대부분 승리했다. 연인원 3518명이 파병돼 전사 122명, 부상 536명이 발생했지만, 포로는 단 한 명도 없었다. 이들은 황실근위대에서 엄선됐다는 명예와 긍지를 바탕으로 용맹성과 단결력을 과시했다.

에티오피아 참전용사들은 귀국 후 한국전 참전용사촌을 만들어 생활했지만, 1974년 사회주의 혁명으로 정치 환경이 뒤바뀌자 이들은 과거 공산군에 맞섰다는 이유로 강제 전역을 당하거나 재산을 몰수당하는 핍박을 받아야 했다.

남미에선 유일하게 콜롬비아가 한국전에 전투부대를 보냈다. 콜롬비아는 우선 해군 함정부터 파견했다. 이어 미국으로부터 파병과 관련한 모든 지원을 약속받는다는 조건으로 지상군 1개 대대 규모의 참전을 선언했다. 12주간 훈련을 받은 1000명 규모의 콜롬비아 보병대대는 1951년 6월 15일 부산항에 도착하여 이승만 대통령을 비롯해 부산 시민들에게 환영을 받았다. 6·25전쟁에 참전한 유엔군 중 마지막 참전국이었던 콜롬비아대대는 미 24・7사단에 배속돼 전투를 치러냈다. 참전 연인원은 5100명이며 전사 213명, 부상 448명, 포로 28명 등 총 689명의 인명피해를 기록했다.

의료지원 5개국

전투부대 파병 대신 의료지원단을 보낸 5개국, 스웨덴·인도·덴마크·노르웨이·이탈리아는 전시에는 야전에서 전후에는 대민 의료지원을 펼쳤다. 휴전 후 스칸디나비아 3국(스웨덴·덴마크·노르웨이)은 서울에 국립의료원을 설립하고 이를 운영하는 데 도움을 줬다.

영세중립국 스웨덴은 한국전에 최초로 의료지원단을 파견한 나라다. 유엔 안보리의 제2차 결의 직후 스웨덴은 1개 야전병원단 파견을 유엔에 통보했다. 스웨덴 적십자사는 의사 10명, 간호사 30명, 기타 요원 등 160명에 이르는 의료진으로 야전병원을 편성했다. 이들은 1950년 9월 28일에 한국 땅을 밟았다. 전선이 치열할 때는 부상 군인의 치료를 담당했고, 전선이 소강상태일 때는 민간인 환자를 치료하며 한국 의료진에 의료 기술을 전수했다.

덴마크는 1951년 3월 7일 100명 규모의 의료진을 태운 병원선 ‘유틀란디아’호를 한국에 파견했다. 초기에는 부산항에 정박하며 수시로 전방으로 이동해 환자를 진료했다. 1952년 가을부터는 인천항에서 의료지원을 펼쳤다. 이 병원선은 승무원의 근무 교대를 위해 본국으로 귀환하면서 영국·터키·프랑스·그리스·벨기에·에티오피아 등에 기항하며 해당 국가의 전사상자 및 송환 포로를 후송했다.

인도는 329명으로 구성된 제60야전병원을 한국에 파견했다. 제60야전병원은 2개 제대로 나뉘어 본대는 영연방 제27여단에 배속돼 영국군을 지원했고, 분견대는 대구에 주둔하면서 한국군 병원을 지원하고 민간인에 대한 진료도 펼쳤다. 1951년 7월 28일 영연방국가 군대를 한데 모은 영연방 제1사단이 창설되자 제60야전병원은 영연방사단의 야전병원 임무를 수행했다.

노르웨이는 이동 외과병원을 조직해 연인원 623명의 의료진을 투입했다. 9만명 이상의 부상병들을 치료했고, 야전병원에서 이루어진 수술은 9600회에 이른다.

이탈리아도 군의관, 간호사 등 연인원 128명을 한국에 파견해 제68적십자병원을 편성하고 장병들을 치료하며 민간인에 대한 의료지원 활동을 벌였다.⊙

〈후원: 한국언론진흥재단〉

북한의 남침에 즉각 반응한 미국

1950년 6월 25일 새벽 4시, 북한군이 남침하자 미국은 즉각 반응했다. 딘 애치슨(Dean Acheson) 국무부 장관은 북한의 남침을 유엔에 대한 도전으로 여기고, 해리 트루먼(Harry Truman) 대통령에게 남침을 즉시 보고했다. 고향에서 주말을 보내던 트루먼 대통령은 북한의 남침 소식을 듣자마자 이를 저지하겠다고 결심했다.

한국전쟁 발발 하루 뒤, 유엔 본부(미국 뉴욕 현지시각 6월 25일)에선 안전보장이사회(안보리)를 열어 북한 남침에 대한 ‘제1차 결의안’인 ‘6·25 유엔 결의안’을 가결했다. 결의안에는 적대 행위의 즉각 중지와 북한군의 즉각적인 철수, 유엔 회원국들의 대북 지원 자제를 요청하는 내용이 담겼다.

북한의 태도에 아무런 변화가 없자 6월 27일(현지시각) 안보리는 북한의 남침에 맞설 군사 행동을 담은 ‘6·27 결의안(제2차 결의)’을 가결했다. 핵심은 “유엔은 대한민국이 무력침략을 격퇴하고 그 지역에서 국제평화와 안전을 회복하는 데 필요한 원조를 제공하여 줄 것을 유엔 회원국들에 권고한다”는 내용이다.

제2차 결의에 따라 다수의 유엔 회원국이 한국전 참전을 결심했다. 이어 한반도에서 군사 지휘·통제를 어떻게 할 것인지에 대한 문제가 제기됐다. 당시 유엔은 군사 작전을 지휘할 참모나 자체 군사력이 없었기 때문이었다. 유엔 회원국 사이에서는 군사행동에 대한 통일성과 집단성이 필요하다는 의견이 나왔다.

이에 안보리는 7월 7일 제3차 결의를 통해 ‘유엔군사령부 설치’에 대한 다음 결의안을 채택했다.

①한국을 증원하는 모든 회원국의 군사 및 기타 원조는 미국이 주도하는 통합군사령부가 관장토록 한다.

②통합사령관의 임명을 미국에 요청한다.

③작전 중 참전국의 국기 및 유엔기를 임의로 사용할 권한을 부여한다.

안보리는 유엔군 창설과 함께 한국에서의 군사작전을 지휘할 유엔군사령관 임명을 미국에 요구했다. 이는 미국이 한국전을 책임지고 맡으라는 의미였다.

7월 8일 미 합참은 더글러스 맥아더 (Douglas MacArthur) 극동군사령관을 초대 유엔군사령관에 추천하고 트루먼 대통령의 승인을 얻었다.

6·27 결의에 따라 맥아더 장군은 6월 29일 한강 일대의 방어선을 시찰했고, 다음 날에는 지상군 투입의 필요성을 국방부에 알렸다. 미군이 처음부터 지상군 파병을 결정한 것은 아니었다.

미군은 파죽지세로 남진(南進)하는 북한군을 저지하기 위해 찰스 스미스(Charles B. Smith) 중령이 이끄는 스미스 특수임무대(406명)를 한국으로 급파했다. 이들은 일본에 주둔하던 미 제24사단 소속으로, 7월 1일 일본에서 부산으로 날아왔다. 7월 5일 스미스 부대와 미 제52포병대대(134명)는 경기 오산 북방의 죽미령에서 북한군과 첫 교전을 벌였다. 북한군을 과소평가했던 미군은 이 전투에서 150여 명이 전사하거나 행방불명되고, 포병은 무기를 망실(亡失)했다. 미군과 북한군의 첫 교전은 미군의 패배로 끝났고, 북한은 미군이 한국전에 참전한 것을 알게 됐다.

1950년 7월 4일을 기해 한미 양국 군대는 연합전선을 형성하지만, 북한군의 파상공세에 밀려 후퇴를 거듭했다. 북한군은 하루 10km씩 남하해 광복절인 8월 15일까지 전 한반도를 점령하는 계획을 세웠다. 8월 1일에는 한미 양국군이 낙동강 일대까지 물러나야 했다. 국토의 90%가량을 적에게 빼앗긴 상황이었다.

낙동강 사수한 워커 장군, ‘Stand or Die’

|

| 용산 미군기지에 있는 워커 동상. 앞줄 왼쪽이 토머스 밴달 주한 미 8군사령관, 가운데가 백선엽 예비역 대장이다. 사진=뉴시스 |

|

| 지난 6월 6일 현충일을 맞아 워커 대장 기념사업회가 워커 장군이 순직한 곳에서 200m 떨어진 곳에 설치된 표지석에 꽃다발을 가져다 놓았다. 이들은 “현충일인데 아무도 오지 않을 것 같아 꽃을 준비해왔다”고 했다. 이 표지석은 도봉역 2번 출구 맞은편에 있다. |

워커 장군의 후임으로 매슈 리지웨이(Mathew Bunker Ridgway) 장군이 임명됐다. 1951년이 되자 맥아더와 트루먼은 중공군 개입 문제와 전쟁 수행 방식을 놓고 갈등을 겪는다. 이에 트루먼은 맥아더를 유엔군사령관에서 해임하고 그 자리에 미 8군사령관 리지웨이를 앉혔다. 새로운 미 8군사령관으로는 제임스 밴 플리트(James Alward Van Fleet) 장군이 임명됐다.

밴 플리트 父子 이야기

|

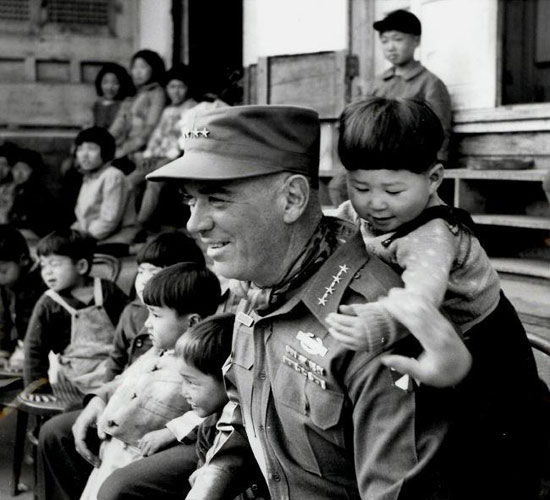

| 밴 플리트 장군이 전쟁고아를 업어주고 있다. |

밴 플리트 장군의 외아들인 밴 플리트 주니어는 B-26B 폭격기 조종사로 참전했다. 신혼인 그는 이미 해외 근무를 마쳤기에 한국에서 복무할 필요는 없었지만 한국 근무를 자원했다. 1952년 4월 4일 새벽 1시, 밴 플리트 주니어 중위는 중공군의 보급로를 차단하는 야간 출격 작전에 나간 뒤 돌아오지 못했다. 황해도 해주 일대에서 실종(Missing in Action)된 것으로 추정된다. 그는 전투 중 실종자 명단에 올랐다가 1954년 3월 31일 전사 처리된 후 대위로 추서됐다. 2012년 6월 오산 공군기지에는 6·25전쟁에 참전해 전사하거나 부상한 1920명의 미국 공군 장병들의 희생정신을 기리기 위해 밴 플리트 주니어 대위의 흉상이 건립되었다.

|

| 2012년 6월 오산 공군기지에 건립된 밴 플리트 주니어의 흉상. 사진=오산 미 공군 기지 홈페이지(https://osan.af.mil) |

유엔군을 주도적으로 이끈 미군은 이외에도 인천상륙작전(1950년 9월 15일), 장진호 전투(1950년 11월 26일~12월 13일), 흥남철수작전(1950년 12월 14~24일), 피의 능선 전투(1951년 8월 18일~9월 7일), 단장의 능선 전투(펀치볼 전투·1951년 9월 13일~10월13일) 등 수많은 전투를 치러냈다.

특히 장진호 전투는 함경남도 개마고원의 장진호 일대에서 미 해병 1사단이 영하 30도 날씨에 자신들보다 10배나 많은 12만의 중공군과 싸우며 중공군의 포위망을 뚫고 이들의 남하를 지연시킨 작전이다. 이 전투에서 미 해병은 1000여 명이 전사(Killed in Action)하고 실종 4894명, 부상 4528명, 동상 7338명 등의 피해를 입었다. 장진호 전투에서 보여준 미 해병대의 희생은 ‘크리스마스의 기적’이라고도 불리는 흥남철수작전 성공의 바탕이 됐다.

미 제10군단이 주도한 흥남철수작전은 193척의 군함과 민간 상선을 동원해 군인 10만명, 민간인 10만명을 남쪽으로 탈출시킨 작전이다. 문재인 대통령의 부모도 1950년 12월 흥남에서 미국 상선을 타고 거제도로 피란을 왔다. 문 대통령은 흥남철수작전 당시 북한 피란민을 태우고 남쪽으로 내려온 상선 ‘메러디스 빅토리’호의 선원이 방한을 앞두고 보내온 편지에 “흥남 철수 때 훌륭한 선원들이 없었다면 나의 부모님이 거제도에 오지 못했을 것이고 오늘의 나도 없었을 것”이라고 답했다.

연인원 178만9000명을 파병한 미국은 가장 큰 인명손실을 본 나라다. 미군은 한국전에 참전한 전체 유엔군 중 지상군 비율의 50.3%, 해군과 공군의 비율은 각각 85.9%와 93.4%를 차지했다.

英연방국가 이끌고 참전한 영국

|

| 2015년 4월 부산 남구 유엔기념공원을 찾은 영국군 참전용사가 전우가 묻힌 비석에 경례하고 있다. 사진=조선DB |

영국은 지상군을 추가로 파병했고, 1951년 7월 28일에는 영연방국가에서 파병된 부대들을 통합 지휘할 목적으로 영연방 제1사단을 창설했다. 이 영연방사단은 영국군 제28여단과 제29여단(벨기에·룩셈부르크군 배속), 캐나다군 제25여단이 주축이 됐다. 여기에 영국·캐나다·호주·뉴질랜드군 포병과 영국·캐나다군의 전차대대와 공병대대가 배속됐다. 하나의 단위 부대 창설을 위해 여러 나라 부대가 참여한 전사상 유례가 없는 시도였다. 지휘 체계가 영국식이기에 미군과의 협조가 필수적이었다.

영국 지상군은 낙동강 방어선 전투를 시작으로 정전협정이 체결될 때까지 남북을 오르내리며 수많은 전투에 참가했다. 1951년 4월 22일부터 25일까지 벌어진 제29여단 글로스터(Gloucester) 연대 제1대대의 설마리 전투(임진강 전투)는 6·25전쟁사에서 고립방어 전투의 대표 사례로 꼽힌다. 이 전투에서 영국군 제29여단은 1개 대대를 통째로 잃는 큰 피해를 보았다. 여단 전체로는 1300여 명의 사상자가 발생했지만, 사흘 동안 중공군의 진격을 지연시켜 서울 침공을 저지하는 데 크게 기여했다. 이 4일간의 격전은 부대원 622명 중 39명만이 살아 돌아올 정도로 치열했다.

캐나다는 해군을 시작으로 보병 1개 여단을 파병하는 등 연인원 2만6791명을 한반도로 보냈다. 지상군 파병을 위해 1950년 11월에는 ‘캐나다 제25여단’을 창설했다. 인천상륙작전의 성공으로 유엔군이 평양을 탈환하고 한만(韓滿) 국경까지 진격하자 전쟁이 조기에 종식될 것으로 예상했다. 이에 캐나다도 제25여단의 전 병력이 아닌 제25여단의 제1대대만 영국군 여단에 배속시켜 전투를 치르기로 했다. 이어 제2대대를 추가 파병해 영국군 여단에 추가 배속시켰다. 1951년 5월 6일 캐나다 제25여단의 본대가 부산에 도착했고, 7월 28일 영연방 제1사단이 창설되자 캐나다 제25여단은 영연방 제28·29여단과 더불어 영연방사단의 주축 부대로 활동했다.

호주는 남침 6일 뒤 해군을 파병하고 뒤이어 공군과 지상군까지 보냈는데, 한국전 참전으로 제1차 세계대전 이후 가장 큰 전사상자(戰死傷者)를 냈다. 호주는 유엔 참전국 중 세 번째로 전투부대를 한국에 파병했다. 육・해・공군 모두를 파견했는데, 연인원 1만7164명 규모였다.

|

| 유엔기념공원 내에 있는 도운트 수로. |

뉴질랜드는 한국에 파병할 부대를 ‘코리안 포스(Korean Force·Kayforce)’라 명명하고 모병했다. 모집 시작 9일 만에 5982명의 지원자가 몰렸다. 장교 38명과 사병 640명으로 구성된 포병부대를 편성해 한국전에 파병할 뉴질랜드 제16야전포병연대가 창설됐다. 뉴질랜드군은 1950년 12월 31일 부산항에 도착한 뒤 영국군 제27여단에 배속됐다. 당시까지만 해도 영국군 제27여단은 자체 포병부대가 없어 미군 포병부대의 지원을 받았으나, 영연방국가인 뉴질랜드 제16포병연대가 배속되어 영국군 제27여단은 효과적인 화력 지원을 받게 됐다. 이후에는 제28여단의 화력 지원을 책임지며 큰 전공을 세웠다.

1對40 백병전의 터키

터키는 육군 1개 여단을 파견했다. 미국과 영국을 제외하고 지상군을 여단(4000~5000명) 규모로 파견한 나라는 터키와 캐나다뿐이다. 터키는 보병 외에 공병·수송·의무·병기 부대를 하나의 전투단으로 꾸려 독립적으로 전투를 수행했다. 16개의 전투부대 파병 국가 중 다수는 독립적으로 전투를 치를 만한 규모가 되지 않아 주로 미군이나 영국군에 배속돼 전투를 치렀다.

터키 여단은 김량장 및 151고지 전투(용인·1951년 1월 25~27일)에서 백병전(白兵戰)의 신화를 만들어냈다. 터키군은 공군·포병을 활용한 화력 지원으로 중공군의 진지를 맹타한 후 자신들의 신(神) ‘알라(Allah)’를 외치며 돌격해 백병전으로 적을 격퇴했다. 이 전투에서 터키군은 12명이 전사하고 30명이 다쳤지만, 중공군은 1735명이 사살됐다. 터키 군인 한 명당 40명의 적을 무찌른 것이다. 이 중 474구의 시체는 터키군과의 백병전에서 개머리판에 의해 턱이 깨지고 총검에 찔려 사망한 것이었다. 중공군은 김량장 전투 이후 일선에 ‘터키군과의 정면승부는 피하라’는 지시를 내렸다고 한다. 김량장 전투는 터키군이 앞서 치른 군우리 전투(평양 북방·1950년 11월 26일~12월 1일)의 패배를 설욕하고 터키군의 명예를 회복한 전투였다.

1952년 터키군은 전쟁고아들을 위해 터키 수도의 이름을 딴 ‘앙카라 고아원(안카라 학원)’을 세웠다. 전후(戰後) 터키 잔류 부대가 철수한 1966년까지 14년 동안 전쟁고아 640여 명을 돌보았다. 2017년에는 한국전쟁에 참전한 터키 군인 슐레이만 딜빌리이와 전쟁고아 아일라(김은자)의 실화를 다룬 영화 〈아일라〉가 개봉돼 터키에서만 500만명이 관람했다.

터키는 미국, 영국에 이어 세 번째로 많은 인명 손실을 봤다. 연인원 2만1000여 명을 파병해 966명이 전사, 1155명이 다쳤다.

그리스는 제2차 세계대전이 끝난 뒤 소련의 지원을 받은 자국 내의 공산당 세력과 내전을 치렀다. 공산주의자들의 반란으로 1944년부터 1949년까지 수도 아테네를 제외한 대부분의 국토를 내줘야 했다. 6·25가 터지자 그리스 정부는 내란을 수습한 지 1년도 채 안 된 어려운 상황에서 파병을 결정한다. 이러한 배경은 그동안 공산주의자들의 만행을 체험한 그리스 국민의 지지가 있었기 때문이다. 그리스는 수송기 7대로 편성된 공군부대를 우선 파견했다. 이어 1개 보병여단을 추가로 파병하겠다고 발표했다. 그러나 인천상륙작전의 성공으로 전황이 호전되자 유엔군사령부는 그리스에 파견 병력 규모를 여단 수준이 아닌 1000명 규모로 줄여달라고 했다. 그리스는 전투 경험이 풍부한 장교와 병사들로 대대를 편성한 뒤 미 제1기병사단에 배속시켜 전투를 치렀다. 연인원 4992명이 참전했으며 전사 192명, 부상 543명, 포로 3명 등 총 738명의 인명피해를 입었다.

나토 회원국이 적극 참전한 이유

상당수 유엔 회원국이 한국전 참전에 의지를 밝힌 것은 북대서양조약기구(나토·NATO)의 일원으로서 소련의 유럽 지배에 경계심을 갖고 있었기 때문이다. 이들은 제2차 세계대전 이후 미국이 북대서양조약기구에 대해 실질적으로 기여해야 한다는 생각을 하고 있었으며, 유럽에서 미국의 확고한 역할을 유도하기 위해서는 아시아에서 미국과 함께 공산주의자들과 싸워야 한다고 생각했다.

네덜란드는 유럽의 집단안보체인 나토 회원국이었으나 군사력은 매우 미약했다. 유엔 안보리가 한국에 대한 군사원조를 결의하자 네덜란드 정부는 이를 적극 지지하고 참전에 동의했다. 즉각적인 지상군 파견이 어렵다고 판단한 네덜란드는 구축함 1척을 우선 파견했다. 네덜란드 함정은 영연방 함대에 속해 서해안을 따라 남하하는 적의 병력과 보급물자를 함포 사격과 함재기 폭격으로 차단했다. 한반도 전황이 악화하자 유엔은 1950년 7월 네덜란드에 지상군 파병을 요청한다. 이에 네덜란드는 600여 명으로 구성된 1개 보병대대 규모의 네덜란드대대(대대장 덴 오우덴 중령·M. P. A. Den Ouden)를 창설한다. 네덜란드대대는 미 2사단에 배속돼 전투를 치렀다.

베네룩스 동맹을 통해 영세중립국을 선언한 벨기에와 룩셈부르크는 1949년 영세중립국을 포기하고 나토에 가입했다. 1950년 6·25전쟁이 발발할 당시 이 국가들은 자국의 방위를 미국에 의지하고 있었고, 한반도에 병력을 파견할 여력이 없었다.

1950년 8월 25일 벨기에 정부가 한국전에 1개 대대 파병을 공포하자 현역은 물론 예비역과 레지스탕스 출신 등 2000여 명이 지원했다. 벨기에는 엄격한 파병 기준을 바탕으로 700명을 선발해 제1벨기에대대(the 1st Belgium Battalion)를 창설했다. 벨기에대대는 미 3사단에 배속돼 싸웠다. 연인원 3498명이 참전해 99명이 전사하고 부상 336명, 실종 4명, 포로 1명 등 총 440명의 인명피해를 입었다.

룩셈부르크는 유엔 참전국 중 규모가 가장 작은 나라였다. 맥아더 유엔군사령관은 유엔 사무총장과 미 국무부에 “참전을 희망하는 국가는 작전에 기여하기 위해 최소 1000명의 병력은 보내야 한다”고 했다. 룩셈부르크는 이 최소 기준에서 예외였다. 인구 20만명의 룩셈부르크는 대규모 병력을 파견할 수 없었기에 인접국인 벨기에와 협력해 룩셈부르크 1개 소대 병력(48명)을 벨기에대대에 포함시켜 참전했다. 룩셈부르크는 전쟁을 치르며 전사 2명, 부상 13명 등 총 15명의 인명피해를 기록했다.

중령이 장군이라 불린 이유

|

| 랄프 몽클라르 중장. |

프랑스군의 의무대장으로 참전한 줄 장루이(Jules Jean-Louis) 소령은 남성리 전투, 지평리 전투, 1037고지 전투 등 5개 지역 전투에 참가해 부상병을 치료하고 인근 주민들도 돌보았다. 1951년 5월 8일, 강원도 홍천군 장남리에서 한국군 장병 2명이 지뢰를 밟아 다쳤다는 소식을 듣고 줄 장루이는 현장으로 달려가 이들을 구조해냈다. 하지만 정작 자신은 그 현장에서 빠져나오는 길에 적이 매설한 지뢰를 밟아 산화하고 말았다. 그의 나이 34세였다. 1986년 한불(韓佛)수교 100주년을 맞아 루이 소령의 희생정신을 기리기 위해 그가 전사한 곳에 동상을 건립했다.

프랑스대대는 미 2사단에 배속돼 전투를 치렀다. 대표적으로 쌍터널부근 전투(1951년 1월 31일~2월 2일), 지평리 전투(1951년 2월 13~15일), 화살머리고지 전투(1952년 10월 6~10일) 등이 있다. 지평리 전투는 경기 양평 지평리를 포위한 중공군 6개 연대의 집중 공격을 막아낸 전투다. 당시 지평리는 국군과 유엔군 병참선의 중심이자, 유엔군이 한강으로 진출할 수 있는 요충지였다. 2018년 이뤄진 ‘9·19 군사분야 남북합의서’에 따르면, 남북은 비무장지대 일대에서 시범적으로 남북공동유해발굴 사업에 합의한 바 있다. 이 남북공동유해발굴 사업이 바로 철원의 화살머리고지 일대에서 진행되고 있다.

‘작은 호랑이’와 ‘날으는 치타’

아시아에선 필리핀과 태국이 참전했다. 필리핀은 1950년 당시 독립한 지 4년이 지나지 않았다. 내부적으로는 공산 반군(反軍)과의 교전으로 정세가 매우 불안했다. 이러한 상황에도 필리핀은 유엔이 한국에 대한 군사원조를 결의하자 전차 18대를 급파하고 8월 7일에는 1개 보병대대 파병을 공표했다. 필리핀의 참전은 “아시아에서 백인들이 전쟁을 주도하고 있다”는 공산주의자들의 비난에 효과적으로 대응하는 방안이었다. 이에 미국도 필리핀의 파병을 적극 지지했다. 필리핀군은 낙동강 방어선에서부터 평양 인근 군우리까지 진격하였고, 1951년 1·4후퇴 때에는 서울 방어와 그해 3월 서울 재탈환 작전에도 참가했다. 서부 전선인 문산에서부터 시작해 중부 전선인 철의 삼각지대, 동부 전선의 펀치볼 지역에 이르기까지 한반도의 모든 전선을 누비며 미군과 영국군, 캐나다군 등과 연합작전을 펼쳤다. 연인원 7420명 규모로 참전한 필리핀은 미 사단에 배속돼 전투를 치렀다. 전사 112명, 부상 299명, 실종 16명, 포로 41명 등 468명의 인명피해를 겪었다.

태국도 연인원 6326명에 이르는 육·해·공군을 파병했다. 미군에 배속된 태국 지상군은 중공군을 저지하고 유엔군의 철수를 엄호하는 데 앞장섰다. 철의 삼각지대의 ‘포크찹(porkchop) 고지 전투’에선 3차에 걸친 중공군의 공세를 백병전으로 격퇴해 ‘작은 호랑이(the little tigers)’라는 애칭을 얻었다. 태국군은 전사 129명, 부상 1139명, 실종 5명 등 1273명의 인명피해를 입었다.

아프리카 대륙에서는 남아프리카공화국과 에티오피아가 전투부대를 보냈다. 남아공은 1950년 10월 16일부터 휴전 후인 1953년 10월 29일까지 전투부대 파병 16개국 중 유일하게 공군만을 파견했다. 남아공 공군은 제2차 세계대전 당시 동부 아프리카, 이탈리아, 중동 지구 전선에서 용맹을 떨쳐 ‘날으는 치타(flying cheetahs)’라는 별칭을 갖고 있었다. 11월 5일 일본 요코하마에 도착한 남아공 공군은 미군으로부터 F-51 무스탕 전투기 16기를 인수한 후 적응 훈련에 들어갔다. 11월 17일에는 무스탕 4기가 최초로 출격해 청천강 북쪽의 북한군 병력 집결지 및 야전보급소를 폭격했다.

남아공 공군은 F-51 전투기 95기와 F-86 전투기 20기를 동원해 총 1만2405회 출격했다. 공산군 전차 44대와 야포 221문, 대공포 147문 및 보급품 보급소 500여 개를 파괴하는 전과를 올렸다. 연인원 826명이 참전해 36명이 전사하고 8명의 포로가 발생했다.

단 한 명의 포로도 없었던 황제의 군대

|

| 에티오피아의 강뉴 대대원. 사진=미 육군 홈페이지(https://www.army.mil) |

에티오피아가 파병을 결정한 배경은 이들의 과거 경험 때문이었다. 1935년 10월 에티오피아는 이탈리아로부터 침공을 받은 뒤 국제연맹에 지원을 요청했으나 국제사회로부터 외면당한 경험이 있다. 이에 에티오피아인들은 1945년 10월 유엔을 창설할 때도 적극 지지하며 참여했다. 황제의 관심 속에 1950년 8월 창설된 에티오피아 파병부대는 8개월간의 훈련을 거쳐 1951년 5월 6일부터 실전에 투입됐다.

황제는 이 부대에 “국제평화와 인류의 자유 수호를 위해 침략자에 대항하여 용전하라”고 격려하며 ‘강뉴(Kagnew)대대’라는 호칭을 부여했다. ‘강뉴’는 에티오피아어로 ‘혼돈에서 질서를 정립하다’ ‘초전박살’이라는 두 가지 의미가 있다. 강뉴대대는 미 7사단에 배속돼 강원도 양구, 화천 등지에서 싸웠다. 250여 회 전투에서 대부분 승리했다. 연인원 3518명이 파병돼 전사 122명, 부상 536명이 발생했지만, 포로는 단 한 명도 없었다. 이들은 황실근위대에서 엄선됐다는 명예와 긍지를 바탕으로 용맹성과 단결력을 과시했다.

에티오피아 참전용사들은 귀국 후 한국전 참전용사촌을 만들어 생활했지만, 1974년 사회주의 혁명으로 정치 환경이 뒤바뀌자 이들은 과거 공산군에 맞섰다는 이유로 강제 전역을 당하거나 재산을 몰수당하는 핍박을 받아야 했다.

남미에선 유일하게 콜롬비아가 한국전에 전투부대를 보냈다. 콜롬비아는 우선 해군 함정부터 파견했다. 이어 미국으로부터 파병과 관련한 모든 지원을 약속받는다는 조건으로 지상군 1개 대대 규모의 참전을 선언했다. 12주간 훈련을 받은 1000명 규모의 콜롬비아 보병대대는 1951년 6월 15일 부산항에 도착하여 이승만 대통령을 비롯해 부산 시민들에게 환영을 받았다. 6·25전쟁에 참전한 유엔군 중 마지막 참전국이었던 콜롬비아대대는 미 24・7사단에 배속돼 전투를 치러냈다. 참전 연인원은 5100명이며 전사 213명, 부상 448명, 포로 28명 등 총 689명의 인명피해를 기록했다.

의료지원 5개국

전투부대 파병 대신 의료지원단을 보낸 5개국, 스웨덴·인도·덴마크·노르웨이·이탈리아는 전시에는 야전에서 전후에는 대민 의료지원을 펼쳤다. 휴전 후 스칸디나비아 3국(스웨덴·덴마크·노르웨이)은 서울에 국립의료원을 설립하고 이를 운영하는 데 도움을 줬다.

영세중립국 스웨덴은 한국전에 최초로 의료지원단을 파견한 나라다. 유엔 안보리의 제2차 결의 직후 스웨덴은 1개 야전병원단 파견을 유엔에 통보했다. 스웨덴 적십자사는 의사 10명, 간호사 30명, 기타 요원 등 160명에 이르는 의료진으로 야전병원을 편성했다. 이들은 1950년 9월 28일에 한국 땅을 밟았다. 전선이 치열할 때는 부상 군인의 치료를 담당했고, 전선이 소강상태일 때는 민간인 환자를 치료하며 한국 의료진에 의료 기술을 전수했다.

덴마크는 1951년 3월 7일 100명 규모의 의료진을 태운 병원선 ‘유틀란디아’호를 한국에 파견했다. 초기에는 부산항에 정박하며 수시로 전방으로 이동해 환자를 진료했다. 1952년 가을부터는 인천항에서 의료지원을 펼쳤다. 이 병원선은 승무원의 근무 교대를 위해 본국으로 귀환하면서 영국·터키·프랑스·그리스·벨기에·에티오피아 등에 기항하며 해당 국가의 전사상자 및 송환 포로를 후송했다.

인도는 329명으로 구성된 제60야전병원을 한국에 파견했다. 제60야전병원은 2개 제대로 나뉘어 본대는 영연방 제27여단에 배속돼 영국군을 지원했고, 분견대는 대구에 주둔하면서 한국군 병원을 지원하고 민간인에 대한 진료도 펼쳤다. 1951년 7월 28일 영연방국가 군대를 한데 모은 영연방 제1사단이 창설되자 제60야전병원은 영연방사단의 야전병원 임무를 수행했다.

노르웨이는 이동 외과병원을 조직해 연인원 623명의 의료진을 투입했다. 9만명 이상의 부상병들을 치료했고, 야전병원에서 이루어진 수술은 9600회에 이른다.

이탈리아도 군의관, 간호사 등 연인원 128명을 한국에 파견해 제68적십자병원을 편성하고 장병들을 치료하며 민간인에 대한 의료지원 활동을 벌였다.⊙

〈후원: 한국언론진흥재단〉