⊙ 장제스, 6·25 발발 직후 3개 사단 파병 제안… 이승만·미국은 거절

⊙ 장제스, 한국에 비밀요원 파견해 국민당 조직 확대

⊙ 샤오위린 주한 대만 대사, ‘심리전 총지휘관’ 자처하며 화교 교사·학생들 선발, 투입

⊙ 국민당군, 미 육군 문관 신분으로 전단 살포 등 심리전, 포로 심문·회유·대만 이송 등 종사

⊙ 한국 거주 화교들, 한국군 HID와 협력해 SC지대 만들어 척후 활동

서상문

1959년생. 대만 국립정치대학 역사학 박사(중국 근현대사, 중국공산당사, 한국전쟁 전공) / 前 국방부 군사편찬연구소 책임연구원, 베이징대학 및 대만 중앙연구원 방문학자, 現 환동해미래연구원장 / 저서 《毛澤東과 6·25전쟁》 《혁명러시아와 중국공산당 1917~1923》 《중국의 국경전쟁 1949~1979》 《6·25전쟁 : 공산진영의 전쟁지도와 전투수행》(상·하) 《돌파 : 정의를 향한 한 역사학자의 고군분투!》 등

⊙ 장제스, 한국에 비밀요원 파견해 국민당 조직 확대

⊙ 샤오위린 주한 대만 대사, ‘심리전 총지휘관’ 자처하며 화교 교사·학생들 선발, 투입

⊙ 국민당군, 미 육군 문관 신분으로 전단 살포 등 심리전, 포로 심문·회유·대만 이송 등 종사

⊙ 한국 거주 화교들, 한국군 HID와 협력해 SC지대 만들어 척후 활동

서상문

1959년생. 대만 국립정치대학 역사학 박사(중국 근현대사, 중국공산당사, 한국전쟁 전공) / 前 국방부 군사편찬연구소 책임연구원, 베이징대학 및 대만 중앙연구원 방문학자, 現 환동해미래연구원장 / 저서 《毛澤東과 6·25전쟁》 《혁명러시아와 중국공산당 1917~1923》 《중국의 국경전쟁 1949~1979》 《6·25전쟁 : 공산진영의 전쟁지도와 전투수행》(상·하) 《돌파 : 정의를 향한 한 역사학자의 고군분투!》 등

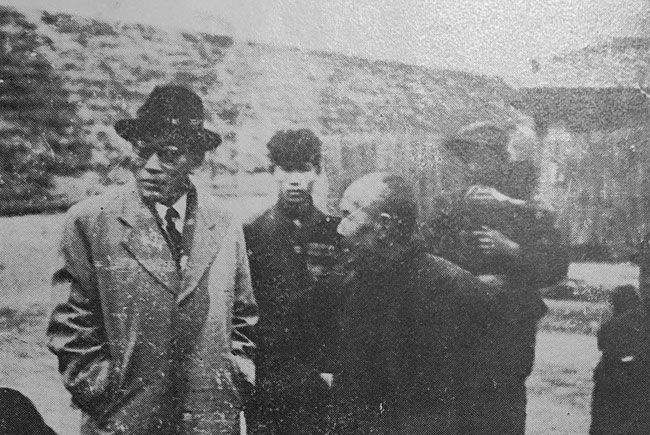

- SC지대 요원으로 활동한 뤄잉한(오른쪽).

최근 들어 대만(臺灣·중화민국) 문제가 미중(美中)관계의 핵심 사안이 되면서 국제정치학계와 언론의 주목을 받고 있다. 중국의 대만 침공을 의미하는 ‘대만 유사시’는 미국이 개입하게 되고 한국도 이 전쟁에 개입하거나 연루될 가능성이 있는 중대한 문제다. 우리가 국가전략 수준에서 대만 문제와 미중관계를 예의주시하고 다양한 시나리오에 입각한 대응책을 준비해야 할 이유다. 대만 문제는 우리와 관련이 없다는 듯 팔짱을 끼고 지켜보고만 있는 분위기 속에서 한국-대만 관계사 가운데 지난 세기 대만이 한국 전쟁에 참전한 바 있는 역사적 사실을 복기(復碁)해보는 것도 여론 환기 차원에서 무익하지 않다.

대만의 한국 전쟁 참전은 최근까지 국내외 학계에서 연구된 바 없는 새로운 사실이기도 하다. 국내 언론에 한국 거주 화교(華僑)들을 중심으로 소수 중국국민당(‘국민당’으로 약칭)군, 그리고 중국공산당(‘중공’으로 약칭)군에서 도망쳐 귀순한 자들로 조직된 ‘서울 차이니스(Seoul Chinese) 지대(支隊)’(‘SC지대’로 약칭)의 결성과 활동에 대해서만 약간 보도됐을 뿐, 학술 논문은 필자가 약 3년 전 학계 최초로 발표한 것이 유일하다. 이를 토대로 한국 전쟁 발발 제74주년을 맞아 대만의 한국전쟁 참전 사실을 소개하려고 한다.

대만 무관, 자료 공개는 ‘시기상조’

대만은 언제, 어떤 계기로, 왜 한국 전쟁에 참전했을까? 참전의 규모와 성격, 성과 및 의의는 어떠한가? 다년간 한국 전쟁을 연구해온 필자가 보기에 전쟁 시기 국민당군이 참전했을 것으로 판단되는 여러 정황이 눈에 뜨인다. 대만 국방부는 소장한 한국 전쟁 관련 자료를 공개하기 시작한 지 이미 여러 해가 됐지만, 아직까지 국민당군의 한국 전쟁 참전을 증명하는 1차 사료는 공개하지 않고 있다. 그래서 수년 전 필자는 주한 대만대표부 무관부를 통해 정식으로 대만 정부 국방부에 국민당군이 한국 전쟁에 참전한 사실을 확인할 수 있는 관련 자료를 공개하거나 제공해주길 요청한 바 있다.

하지만 대만대표부의 무관은 ‘대만’의 참전 관련 자료를 내놓는 것은 ‘시기상조’라는 취지의 답변을 한 바 있다. 이 답변은 대만의 참전을 간접적으로 시인한 것으로, 현재로선 국민당군의 파견 규모, 조직 및 인원 수, 소속, 무기 장비, 미군 혹은 한국군과의 협력 상황, 주요 활동, 귀국 시기 등을 소상히 밝힐 수 없다는 뜻으로 해석할 수 있다. 필자는 10여 년 이상 수집해온 자료들을 근거로 한 연구를 진행했고 이를 통해 대만이 한국 전쟁에 참전한 배경, 과정, 시기 및 활동을 정리하면 크게 네 가지로 요약된다.

첫째, 미국은 장제스(蔣介石)가 국민당군을 파병하겠다는 제의를 거절했지만 1950년 10월 하순 한국 전쟁에서 중공군의 포로가 잡히자 상황이 달라졌다. 즉 중공군에 대한 심리전(心理戰) 공작의 필요성과 중요성을 인식한 주일 유엔군사령부 및 주한 미 제8군에서 주한 대만 대사 사오위린(邵毓麟)을 통해 수차례에 걸쳐 대만 정부에 심리전 요원들의 파견을 요청했다.

둘째, 대만 정부의 행정원장, 외교부장, 참모총장과 국방부 총정치부 주임 장징궈(蔣經國·장제스의 장남. 후에 대만 총통 역임)의 동의를 거쳐 최종적으로 장제스의 지시에 따라 대만 국방부에서 수차례에 걸쳐 특무요원들을 선발했다. 이들은 국민당군의 전투병과가 아니라 비전투병과였지만 정규군의 하나인 현역 심리전 군인과 민간인들로서 비밀리에 참전했다.

셋째, 한국에 들어와 미군에 소속되거나 혹은 독자적으로 정보 수집, 미군의 심리전을 수행한 대만의 특무요원들은 각기 국민정부 조사국, 국방부 제2청 국제정보국, 육군정보국 등 세 계통에 소속돼 있었다. 이들을 총지휘한 것은 주한 대만 대사였다.

넷째, 장제스의 반공대륙(反攻大陸)의 의지를 실천하기 위해 국민당이 특별히 국민당 중앙위원회 제6조 부주임 천젠중(陳建中)을 한국에 파견해 특무 공작과 남한 거주 반중공 계열의 화교들로 구성된 민간인 군사 조직인 ‘서울 차이니스 지대(SC지대)’를 지휘, 운영했다. 특무요원들과 SC지대의 활동 경비 역시 주한 대만 대사관의 관리하에 국민당에서 지원했다.

장제스, 최정예 52군단 파병 추진

1950년 6월 25일 김일성의 기습 남침 도발은 장제스의 대(對)중공 정책에 변화를 안기는 계기가 됐다. 그해 6월 1일까지만 해도 장제스는 중공과의 국공합작(國共合作) 문제를 재차 협의코자 특사(特使)를 대륙에 파견하는 등 대화를 통한 평화적 해결 노력을 포기하지 않았지만 한국 전쟁이 발발하자 바로 이를 취소해버렸다. 한국 전쟁을 절호의 기회로 포착한 그는 대중공 군사적 대응을 한반도로까지 넓히려는 쪽으로 선회했다.

6월 27일, 장제스는 먼저 이승만(李承晩) 대통령에게 긴급 전보를 보내 한국을 지원할 수 있는 ‘유효한’ 절차를 밟을 것이라고 알리는 한편, 서울의 대만 대사 사오위린 주한대사에게는 국민당에서 우선 육군 3개 사단과 수송기 20대를 한국에 원조하기로 결정했다고 알렸다. 또한 주미대사 구웨이쥔(顧維鈞)과 후스(胡適)에게도 백악관을 방문해 트루먼 미국 대통령에게 국민당군 정예 3개 사단과 비행기 20대를 5일 이내에 한국 전쟁에 보낼 것이니 이를 한국으로 운송할 선박의 지원을 요청하라고 지시했다.

장제스의 지시하에 6월 26일부로 제1급 전투태세에 들어간 국민당군 최정예 제52군단은 모든 참전 준비를 마치고 대만 북부 지룽(基隆)항에서 출항 명령을 기다리고 있었다. 이 병력을 수송할 C46수송기도 20대나 마련됐다. 이 수송기들은 5일 이내에 출동하도록 명령이 하달된 상태였다.

장제스는 6월 30일 유엔군 측에도 육군 3개 사단 3만 명의 병력과 수송기 20대를 한국에 보내겠다고 제안했다. 그러나 이 제안은 중공군의 참전을 우려한 미국과 영국의 반대에 부딪혀 받아들여지지 않았다. 당시 미 행정부 내에서, 국민당군의 참전 필요성을 역설한 맥아더 사령관의 찬성과 국민당군의 파병은 중공의 개입을 불러일으켜 한반도 내 전쟁이 소련·중공의 공산 진영과의 전면전으로 비화될 것이라고 주장한 애치슨 국무장관의 강력한 반대가 대립했다. 결국 트루먼 대통령은 애치슨의 손을 들어줬다.

장제스, 한국 내 국민당 조직 확대

하지만 장제스는 포기하지 않았다. 그는 7월 말 대만을 전격 방문한 맥아더에게 국민당군의 참전 문제를 재차 제기했다.

대만의 한국 전쟁 참전을 두고 두 지도자 간에 의견이 거론되자 국민당군의 파병이 중공의 한반도 전쟁 개입은 물론, 한국군에 대한 미국의 병력, 무기 및 장비, 보급품 지원 감소로 이어지게 될 것을 우려한 이승만 대통령도 파병을 원하지 않는다는 입장을 표시했다. 이승만 대통령은 한중(韓中) 국경 지역에 주둔하고 있던 중공군을 견제할 심산으로 장제스에게 국민당군을 한반도가 아닌 대만의 대안(對岸)으로 상륙시켜 중공군을 공격해주기를 바랐다.

아울러 장제스는 한국 주재 국민당의 당 조직 확대에 박차를 가했다. 한국 주재 국민당 공작요원들은 그 전년도 7명에서 수십 명으로 늘어났는데, 1950년 3월 현재 이 당무를 수행하기 위해 대만 정부의 국방부와 내정부(內政部) 계통의 공작요원 35명이 서울의 대만 대사관을 거점으로 한국 내에서 활동하고 있었다. 주관 부서별 요원은 국방부 제2청 국제정보국의 무관 왕우(王武)와 부무관 왕지셴(王繼賢), 그리고 국방부 제2청 소속 보밀국(保密局) 공작원 7명, 내정부 소속 조사국 26명이었다.

같은 해 9월, 장제스는 국민당 ‘중앙개조위원회’를 통해 당정군(黨政軍)의 전반적인 변화를 꾀했다. 국민당의 해외 조직 재건 및 재정비도 그 일환이었다. 장제스의 당 개조 지시로 국민당 지부의 남한 설립 작업에 착수한 국민당은 서울, 인천, 부산 등 주요 도시에 총 20여 개 분부(分部) 혹은 소조(小組)를 가지고 있었다. 여기에서 종사한 국민당 당원은 2000명이 넘었다.

장제스는 중공군 참전 후인 1950년 10월 국민당군의 한반도 파병에 관한 긍정적 여론을 조성할 요량으로 네 차례에 걸쳐 《뉴욕타임스》 등 미국의 유력 일간지에 자신의 군사계획을 공표했고, 백악관에 국민당군의 파병을 제안한 것도 그 일환이었다. 10월 15일, 그는 국민당군 창군 이래 최초로 육해공 3군 합동군사훈련을 실시했다. 해·공군이 육군을 지원하는 형태로 진행된 이 합동군사훈련에서 국민당군은 예전과 달리 현대전을 수행할 수 있는 전력을 보여준 것으로 평가됐다.

이승만, “국민당군은 대륙 공격하라”

12월 4일, 장제스는 이승만 대통령에게 다시 전문(電文)을 보내 국민당군의 파병을 간접적으로라도 허용해주길 바란다는 의사를 전했다. 이 시기 중공군이 한국 전쟁에 참전한 이상, 자유 진영은 과거처럼 적에 대해 타협하고자 하는 고식적(姑息的)인 정책을 버리고 강력하게 대응해야 할 것이며, 자신은 공산군에 맞서 싸우겠다고 했다.

이 제의도 이승만의 동의를 얻지 못했다. 이승만은 이번에도 대만 측에 국민당군을 중국 대륙으로 보내 반격을 가하기를 바란다는 의사를 전함으로써 간접적으로 반대 의사를 밝혔다.

장제스의 참전 노력은 중단되지 않았다. 12월 8일, 그는 유엔군이 만약 해·공군으로 국민당군을 지원한다면 대중공 반격을 단행할 것이고, 그렇게 되면 한국에서 유엔군은 수세(守勢)인 전세(戰勢)를 역전시킬 수 있을 것이라는 담화를 발표했다. 3일 뒤, 그는 또 미국의 언론매체를 통해 미국이 해·공군으로 대만 방어에 최선을 다해 도와줄 수 있다고 하더라도 대만 정부에 ‘대륙 반격’을 중지하라고 요구해선 안 될 것이라고 했다.

이듬해 1월 1일 장제스는 전 국민의 일치단결, 반공 승리를 호소하고 ‘반공대륙’을 천명한 〈고전국동포서(告全國同胞書)〉를 발표했다. 1월 10일에도 그는 한국에 군대를 지원하고자 하는 방침을 바꾸지 않았으며, 국민당군의 대륙 반격에는 미군이 참가할 필요가 없고 단지 전투물자만 지원해주길 바란다는 담화를 발표했다. 이처럼 여러 차례에 걸친 장제스의 집요한 한국 전쟁 참전 노력에도 불구하고 국민당군의 파병 불가라는 기존 트루먼 행정부의 입장은 변하지 않았다.

美, 중공군 참전 이후 태도 변화

대만 정규군의 파병을 받아들일 수 없다는 워싱턴의 입장은 줄곧 변함이 없었다. 또한 중공군 참전에 대한 대비를 하지 않은 것도 아니었다. 1950년 7월 말, 맥아더가 장제스와 회담했을 때 그의 정보참모 윌로비 소장이 대만 정부에 영어 회화가 가능할 뿐만 아니라 중공군을 잘 아는 국민당군 장교를 지원해줄 것을 요청하는 등 일찍부터 대중공 정보 수집에 관심을 기울여왔다. 이 요청에 대해 대만 국방부 제2청의 제3조(국제정보조)가 맡아서 26명의 명단을 미국 무관부에 전달하고 그들 중에서 선발하게 했다. 그 뒤 장교 명단을 세 차례 더 제공했다.

그러나 본격적인 변화는 중공군이 비밀리에 개입한 1950년 10월 중순 이후부터였다. 뜻밖에 한국군 제1사단의 북진 선봉대에 붙잡힌 포로를 심문한 결과 중공군이 참전한 사실이 확인됨과 동시에 이 사실이 일본 도쿄(東京) 맥아더 사령부의 윌로비 정보참모에게 전달된 것을 계기로 예상치 못한 ‘새로운 적’ 중공군에 대해서 정보 수집과 심리전을 통한 적정(敵情) 파악이 급선무가 됐다. 정보전이든, 심리전이든 미군은 작전 수행 중 중공군을 잘 아는 국민당군의 협조가 불가피했다.

미군은 대만 주재 미군연락조의 도움을 받아 미 제8군의 정보요원들을 중공군 주둔 지역 내로 잠입시켜 군사 정보와 동태에 관한 정보를 수집하기도 했고, 11월에 들어서면서부터는 심리전부대를 동원해 북한군과 중공군에 전단 살포 등 심리전도 펴기 시작했다.

중공군 상대로 전단 대량 살포

특히 교육 수준도 형편없었고 8할 이상이 한자를 읽지 못하는 중공군 병사들에게 전쟁의 진실을 알리기 위해 중국어로 된 전단을 집중적으로 살포했다.

미 극동군 사령부의 심리전과가 남긴 기록에 의하면, 미군은 1950년 12월 5일 하루에만 1억4257만6000장의 전단을 뿌렸다. 이 가운데 중공군에 대해 B29폭격기로 전선을 따라 살포한 중국어 전단은 총 9종 1476만 장이었다. 같은 달 28일에도 한글 전단 72종과 중국어 전단 14종이 살포됐다. 게다가 미군에 잡힌 중공군 포로들이 모두 대만으로 가기를 원함에 따라 그들을 대상으로 한 포로 심문과 전향 회유 공작, 적전 동향 및 정보 수집, 심리전, 적후(敵後) 유격전을 펼쳐야 할 필요성도 대두됐다.

이처럼 미군 측은 대중공 심리전의 문제해결 능력을 갖춘 국민당군의 도움이 필요해지자 주한 대만 대사관에 연락을 취하지 않을 수 없었다. 미국은 벌써 1950년 11월 5일 이전부터 여러 차례 한국 주재 대만 대사관 측에 중공군을 대상으로 한 심리전에 필요한 협조를 요청했다. 미 제8군의 심리전 수행과 관련된 대만 정부 측과의 모든 교섭은 미국의 폴 린바거 교수가 현역 대위 계급이 부여된 장교 신분으로 주관했다.

심리전 가운데 미군의 대중공군 선전방송은 1951년 1월부터 개시됐다. 이때부터 그동안 미 육군 극동사령부의 정보참모부 심리전과가 심리전을 전담해오던 것을 새로 창설된 미 제8군 작전참모부 아래의 심리전부(PWD·Psychological Warfare Division)가 전담함으로써 미 제8군 차원에서 심리전에 관한 작전계획과 감독이 시작됐다. 미군과 주한 대만 대사관 사이에 작전 협조를 위한 상호 접촉이 빈번해진 것도 미군의 심리전이 본격적으로 가동되기 시작한 같은 해 1월 말부터였다.

무초와 사오위린의 만남

이러한 전황(戰況) 변화를 기회로 주한 대만 대사관 측은 지상군의 전선과 공중의 항공기에서 확성기를 이용하는 선전, 전단 살포, 방송, 사진, 동요를 활용함은 물론, 중공군(특히 국민당군 출신 중공군) 병사들을 귀순시킬 수 있는 심리전의 선전강령을 이용하자고 제안했다. 미군 측은 이 제안에 대해 모두 받아들이겠다고 하면서 워싱턴 당국 및 도쿄의 유엔군사령부가 파견한 미군 심리전 전문가들과 같이 일을 추진하고 있다고 알려줬다.

대만 대사관 측은 이 문제에 관해 맥아더와 의견을 나누려고 했다. 그들이 실제로 맥아더와 의견을 주고받았는지는 정확히 알 수 없지만, 맥아더의 정보참모 윌로비 소장이나 미 제8군 사령부 수준에서는 상호 협력하기로 한 원칙을 일치시킨 상태였다. 그 후 대만 대사관 측은 미군 측과 여러 차례 의견 조율을 거쳐 국민당군 심리전 요원을 미군부대에 배속시켰을 뿐만 아니라 그 전에 한국 거주 화교들까지 미군의 정보부대에 보냈다.

1951년 1월 30일, 사오위린 대사와 전황에 관해 의견을 교환한 무초 주한 미 대사는 대략 2월 초순, 재차 사오위린에게 미군의 심리전을 지원해줄 요원의 파견을 요청했다.

사오위린은 2월 7일 이 요청 내용을 대만의 장제스 총통, 행정원장, 외교부장, 참모총장과 국방부총정치부 주임 장징궈에게 비밀전문으로 보고했다. 이 시기 장제스 총통의 장자 장징궈는 국가안전국 부국장이었지만 실제로는 이 조직을 움직이는 실세로서 대만 정보기관을 총괄하는 최고 책임자였다. 사오위린은 미군에 협조하기 위해 대사관의 부무관을 대구의 미 제8군사령부로 보냈다. 또 본국 정부에 사전 선전강령과 기술상의 문제를 포함한 구체적인 지시를 요청했다.

화교 심리전 요원 선발

전투가 아닌 심리전이었지만, 장제스는 미군의 군사작전 지원 요청을 중국 대륙에 대한 반격 준비의 일환으로 보았다.

미군 측에서 대만 대사관에 지원을 요청한 것이 워싱턴의 승인하에 이뤄진 것인지는 현재로선 분명하지 않다. 그러나 백악관은 몰라도 적어도 맥아더 사령부 선에서는 국민당의 참전을 비공식적으로, 혹은 비밀리에 용인했다고 봐도 된다. 이는 맥아더의 지시나 의중이 반영됐거나 묵인이 없었으면 불가능한 것이었다.

2월 10일 전후, 대중공 심리전에 도움을 줄 국민당의 심리전 요원을 선발해줄 것을 부탁한 미 제8군의 요청에 응한 대만 대사관은 영어와 일본어를 할 수 있고 중국어를 최고 수준으로 구사하고 중공군에 대해 많이 알며 사상이 건전하고 체격도 좋은 선전 공작 유경험자를 심리전 요원으로 뽑기로 방침을 정했다.

2월 7일, 이처럼 대만 본국 정부에 국민당 심리요원의 선발을 요청해놓고 기다리던 사오위린은 대만으로부터 국민당 심리전 요원이 파견돼 오기 전에 우선 주한 대만 대사관에서 화교 중 영어, 일어를 할 줄 아는 중학교(현재 한국의 중·고등학교에 해당), 초등학교 교사 및 학생 14명을 선발했다. 그러고 그들을 2월 15일 대구의 미 제8군 사령부로 보내 단기간의 훈련을 받게 한 후 각 부대에 배치해 통역 및 심문과 심리전을 담당하도록 조치했다.

이날 무초 대사는 사오위린 대사에게 당분간 이 사실을 밝히지 말아 줄 것을 당부하면서, 대만 대사관이 보낸 화교 출신 심리전 요원들의 역할을 높이 평가했다. 대만 대사관의 두(杜)씨 성을 가진 부무관 및 미군 소속 중국계 사병과 고용인들이 ‘춘제(春節)’로 불리는 음력설에 유엔군의 공세를 틈타 항공기를 타고 전선으로 날아가 확성기로 선전전을 펼쳤다. 이 선전에 자극을 받은 전직 국민당군 출신 중공군 몇 명이 투항해왔다.

1951년 6월경에는 미군 심리전단부에 중국인 고문과 한국인 고문이 정식 조직의 한 부서로 설치 및 배속됐다. 심리전부대 책임자는 미국인이었지만 실무 공작원은 대부분 중국인이었다. 중국인 고문도 한국인 고문과 마찬가지로 작성된 문서의 중국어 단어나 문장의 쓰임새를 교정하고 자문하는 일을 맡았다.

화교소학교 교장도 참전

이처럼 전쟁 초기 단계에서 미군 및 한국군의 심리전에 동원된 사람들은 남한 거주 친국민당 계열의 화교들이었다. 화교는 1952년 9~10월 시점 남한에만 약 1만8000명 정도가 살고 있었는데, 대부분이 서울(3563명), 인천(3690명), 부산(4182명), 대구(1275명)에 집중돼 있었다.

당시 남한 내 화교들은 북한 거주 화교들이 평양 주재 중국 대사관의 관리하에 있었던 것처럼 대만 대사관의 관리를 받고 있었다. 이 화교들은 대만 대사관에 참전 의사를 밝혔고, 사오위린 대사는 자국민 보호 및 관리 차원에서 이 사실을 본국 정부에 보고했다. 이에 따라 화교들의 한국전 참전은 대만 정부의 승인을 받았으며, 대만 국방부가 그들을 관리했다.

사오위린의 회고에 따르면, 1951년 6월 5일 시점까지 심리전에 투입된 한국의 화교 청년들은 총 66명이었다. 그들은 미군 심리전부대 및 정보기구, 한국군 정보부대 등 두 갈래로 배속됐다. 이 66명 중 한국군 정보부대로 간 이는 27명, 미군의 심리전에 참여한 이는 39명이었다.

심리전에 자원한 화교들은 대개 중·고등학생이거나 초등학교와 중학교의 교사였다. 심리전 참전자들 중에는 당시 서울의 ‘화교소학교’ 교장 천궈량(陳國樑)도 있었다.

미군 정보 심문부대에 파견된 화교 청년들은 각 미군부대의 G-2로 불린 정보과에 우선적으로 배치됐다. 이 기관은 미군 정보기관이 설치된 곳으로서 전문적으로 중공군 포로를 심문하고 정보를 수집하는 역할을 맡았기 때문이다. 이 외에 일본의 미 극동군사령부 정보부(G2), 전범조사과(WCIS·War Criminal Investigation Section), 방첩대(CIC·Counter Intelligence Corps), 형사조사부(CID·Criminal Investigation Department), 평민교육부(CIE) 계통의 한국 예하 부대로 배속됐을 가능성도 배제할 수 없다.

심리전에 참여한 이 화교들을 막후에서 지휘한 이는 사오위린 대사였다. 그는 중국 항일전쟁 시기 국민당 중앙선전부의 요청을 받고 대일선전전을 전개한 바 있는 심리전 유경험자였다. 그는 스스로 ‘중국 심리전부대 지휘관’이라고 자칭했다.

대만 특무요원들의 입국

1951년 봄으로 접어들자 한국 전쟁은 38도선을 중심으로 자유 및 공산 진영 간의 공방전이 계속되는 가운데 어느 한쪽이 다른 한쪽을 완전히 제압할 수 없는 양상을 띠기 시작했다. 이즈음 장제스는 사오위린 대사를 소환하고 그 후임으로 자신이 신임하던 왕둥위안(王東原)을 새로운 주한 대만 대사로 임명했다. 이어서 기존 대만 대사관 직원들 외에 계통이 다른 적지 않은 정보요원들과 특무요원들이 한국으로 들어왔다. 해외 공작을 담당한 조사통계국 요원들이 한국에 들어온 시기는 대략 1951년 2월이었다.

당시 중국에서 건너온 대만 국적의 한성하오(韓晟昊·한국화교협회장 역임)는 대만 내정부 조사국 소속 특무요원으로서 조직훈련 제2과장을 맡았다가 나중에 중공군 포로 관리에 관여한 인물이다. 그는 한국 전쟁이 발발했을 때 국민당의 호출을 받고 대만으로 건너가 국민당의 ‘특무교육’을 받은 후 1951년 2월에 다시 한국으로 와서 국민당군 육군 소령 계급장을 달고 일했다. 그는 민간인이자 국민당원으로서 겉으로는 ‘대만대도(大道)통신사 주한국 특파원’이었지만 실제로는 ‘대만 내정부 조사국 복건조사처(福建調査處) 비서’ ‘대만 내정부 조사국 동북구판사처(東北區辦事處) 제1과장’, 대만 내 최고의 정보기관인 ‘중통국(中統局·국민당 중앙집행위원회 조사통계국) 서울 정보참장(情報站長)’이었다. 그리고 ‘대만대도통신사 주한국 특파원’이라는 직함도 사실은 ‘조사국’의 코드네임이었다.

한성하오는 한국 전쟁에 참전코자 비밀리에 한국으로 파견된 대만의 정보 조직은 크게 40여 명의 대만 내정부 소속 조사통계국(調査統計局·이하 조사국), 대만 국방부 제2청의 국제정보국, 제6조(대륙조)로 불린 국민당군 육군정보국 등 세 계통이 있었다고 필자에게 말한 바 있다.

한국 특무부대와 협력

국민당 정보기관이었던 조사국은 한국에 들어온 뒤 ‘동북국’으로 개칭해 한반도와 중국의 화북·동북 세 지역을 맡았다. 이들의 주된 임무는 한국 내 화교 사회 관리, 정당운동, 청년운동, 부녀운동, 문화운동 및 교육운동을 벌이는 것이었는데, 한국의 치안경찰과 협력했다. 국제정보국은 한성하오 자신이 속한 군통(軍統·군사위원회 조사통계국)의 후신이었다. 그는 이들이 한국에 들어온 수가 6~7명 정도였을 것이라고 기억했다.

육군정보국은 주한 대만 대사관 무관처와 함께 활동했으며, 주로 한국군과 미군을 상대했다. 한성하오의 증언에 의하면, 육군정보국은 한국군 헌병사령관 원용덕(元容德)과 자주 접촉해 한국군 헌병대와 협력했다고 하고, 또 이승만 대통령의 지시로 한국군의 숙군(肅軍)을 주도한 특무부대장 김창룡(金昌龍)과도 협력했다고 한다.

사오위린은 이 세 계통의 대만 정보요원들이 40여 명이었다고 했는데, 이는 아마도 1차 선발 시의 숫자였을 것이다. 이 뒤 여러 차례 들어온 공작요원들까지 합하면 총 140명 정도였다. 공작요원 수가 늘어난 것은 이 세 조직이 각기 세를 불리거나 공을 세우기 위해 경쟁하다시피 한국으로 요원들을 많이 들여보냈기 때문이다. 그래서 그들 간에 알력과 마찰도 대단히 심했다. 이들을 총지휘하고 한반도에서의 전황과 중공 관련 정보 수집 및 정보 공작, 중공군 포로에 대한 공작을 총괄한 이는 주한 대만 대사와 천젠중이었다.

미군 심리전 지원 요원 선발

한국에 들어온 국민당 조사국 계통의 특무요원들은 미군의 심리전과 정보 수집 활동을 지원하기 위해 대구의 미군 심리전부대에 보내졌다.

이 시기 주한 미군에는 대공산군 방송 선전을 담당하는 부대가 2개 있었는데, 제1선전 방송부대가 대구에 있었다. 이 부대는 미 제8군의 G-3심리전과의 직할부대였다.

남한의 화교들이 미군 심리전에 동원되던 때와 거의 같은 시기 내정부 조사국과 별개로 대만 국방부도 미군 심리전을 지원할 국민당군 특무요원들의 선발 및 파견 작업에 착수했다.

심리전 요원의 선발 및 파견 주관처는 국방부 제2청이었다. 당시 국방부 제2청장은 훗날 대만 육군참모총장이 된 라이밍탕(賴名湯)이었다. 국방부 제2청은 황런린(黃仁霖) 장군이 부사령관 겸 ‘특종근무처’ 처장을 겸직한 국민당군 후방전투지원(後勤)사령부의 책임하에 과거 중국 대륙 시절 군에서 영어 통역을 맡아본 유경험자들을 대상으로 두 차례의 영어 회화 및 필기시험을 거쳐 심리전 특무요원을 선발했다. 1차로 선발된 자들은 다시 대만 주재 미국 대사관 무관부에 등록한 후 여권 발급과 비자 수속을 밟으면서 한 번 더 미군이 주관한 영어 테스트를 받았다.

이 과정을 거쳐 최종적으로 총 20여 명이 선발됐다. 그들의 국적은 모두 대만이었지만 신분은 국방부 제2청의 승인을 얻어 미 육군부가 고용한 문관, 즉 ‘DAC(Department of the Army Civilion)’였다. 직함과 계급은 미 행정부의 문관 시스템 중의 GS-6로서 미 육군 준위나 소위에 해당됐다. 고용기간은 1년이었으며, 만기 시 계약 연장이 가능했다. 또 대우는 급여로 매월 미화 300달러 정도를 받았다. 이 급여는 당시 대만의 일반 공무원 월급이 미화 15달러 정도였으니 그들보다 20배나 많은 파격적인 대우를 받은 셈이다.

미 육군 문관 대우받아

1951년 3월 9일 밤 타이베이(臺北)를 출발해 도쿄에 도착한 제1진은 미 육군부가 발급한 DAC 신분증과 근무에 필요한 군복, 군모, 군화, 내의, 세면도구 등의 물품을 지급받았다. 군복과 군모에 계급이 부착돼 있지 않은 것을 제외, 그들은 미 육군과 똑같은 신분을 부여받았으며, 미군과 동일한 물품을 제공받았다.

그 뒤 그들은 대구의 미 제8군사령부로 이송됐고 약 일주일이 지나 다시 각지의 미군부대로 분산 배치됐다. 즉 10명은 동부 전선의 미 제10군단 예하 521군사정보중대(521 Military Intelligence Company)에 배속됐고, 나머지는 서부 전선의 미군부대로 보내졌다.

521군사정보중대는 군단 예하 독립부대로서 부대원은 100여 명이었고, 전쟁포로 심문이 주 임무였다. 미군부대로 배치된 대만 출신 미군 문관들은 미군들에게 ‘중국어 통역(Chinese interpreter)’ 혹은 ‘포로 심문관(interrogator)’으로 불렸다. 나중에는 그들 중 일부가 동해안 전선의 미 해병 제1사단 예하 163군사정보대(163 Military Intelligence Service Detachment·당시 ‘163MISD’로 약칭됐고, 부대장은 스미스 대위였음) 그리고 서울 소재 302부대와 함께 거제도 포로수용소에 배속됐다.

163군사정보대는 부대 편제 및 병력 면에서 521군사정보중대보다 규모가 작았다. 이들 중 일부는 휴전협상 과정에서 대만행을 원한 중공군 반공포로들을 대만으로 데려가는 데에 필요한 수속과 통역 업무에 투입됐다.

포로 회유 공작

선발된 특무요원들은 통역 업무 외에 미군과의 협조하에 포로수용소 내 중공군 포로들을 대상으로 한 심문, 사상 공작, 전향 및 회유 공작을 수행하기 위해 적지 투입 교육도 받았다. 그들은 교육 수료 후 유엔군사령부의 분류로 거제도와 제주도의 포로수용소에 배치됐다.

중공군 포로 심문은 국민당 특무요원 외에도 중국계 미국인, 중공군 포로 중 영어 가능자, 영어가 가능한 일본계 미국인과 한국인이 맡기도 했다. 일본계 미국인 병사는 하와이와 캘리포니아 출신이 많았으며, 그들은 일본어를 구사했기 때문에 북한군과 중공군이 그들을 보고 일본인으로 생각했다.

대만 특무요원들은 또 목사 신분으로 가장해 포로들을 심문하거나 회유공작을 펴기도 했다. 포로수용소 내에서 ‘화교상인’이라고 자칭하면서 중공군 포로들에게 접근해 수용소 내 포로들 가운데 중공당원의 수, 포로들 중 국민당군 출신자를 파악하는 공작에도 투입됐다.

이들은 공중에서의 방송 선전과 전단 살포 등의 심리전 작전에도 투입됐다. 비행기를 이용한 확성기 방송 선전은 38명으로 구성된, 중국어와 한국어 방송요원이 있던 미 제8군 심리작전처 공중조가 담당했다. 출격하는 비행기에는 보통 비행기 좌측에 방송기기를 장착하고 미국인 1명, 한국인 1명, 화교 1명 외에 조종사와 기타 요원 등 3명을 포함해 총 6명이 탑승했다.

미 제8군이 펼친 심리전 중에는 방송 선전전 외에 비행기로 적 후방 지역으로 날아가 중국어와 한글로 된 전단을 대량으로 살포하고 돌아오는 작전도 있었다. 미군이 매일 살포한 전단은 엄청난 양이었다. 1951년 5월 19일, 춘천 이북 지역에 단 15분 동안 뿌린 전단만 154만 장이나 됐다. 6월 16일 43만 장, 7월 29일 60만 장, 8월 19일 63만 장으로, 심리전을 개시한 시점부터 그때까지 약 6개월 사이에 뿌린 전단이 총 4억 장에 달했다. 살포 횟수는 매월 적을 때는 40~50회, 많을 때는 100차례나 되었다.

전단에는 주로 선동적이고 자극적인 글, 표어나 그림으로 전쟁 혐오 사상을 고취시키고, 고향 생각이 나게 하는 내용이 담겼다. 뿐만 아니라 투항해 올 수 있는 길 안내 약도도 그려져 있었다.

1951년 3월 12일 자 대만 《중앙일보(中央日報)》의 보도에 따르면, 유엔군 공군기는 매일 밤 저공으로 적 진지 상공을 날면서 확성기로 “항복할 텐가? 죽을 텐가?”라고 소리쳤다. 5월 중순 북한강 강변의 지암리 상공에서는 유엔군 공군기가 “중공군 ×××사단 병사들아, 너희는 이미 겹겹이 포위됐다. 더 이상 무의미한 저항을 하지 말고, 투항하라. 유엔군은 포로를 우대한다”는 등 중공군을 겨냥한 방송을 내보냈다.

美, 대만의 존재 재인식

이처럼 방송과 전단을 이용한 심리전 결과 단 이틀 만에 적 78명을 포로로 잡거나 한꺼번에 20명에서 40명의 중공군이 전단을 들고 투항해 온 적도 있었고, 1951년 4~6월 중공군의 제1~2차 춘계공세 때는 항공기에서 내보낸 방송을 듣고 많은 중공군 병사들이 투항해 왔다. 같은 시기 중공군 제2차 춘계공세에서 중공군이 수백 명 이상 집단적으로 투항해 온 것을 포함해 총 1만 명 이상이 포로로 잡힌 사실이 말해주듯이 효과가 상당했다.

앞에서 언급했던 장제스의 참전 제안과 군사훈련은 중공 지도부에 군사적으로 적지 않은 긴장감을 불러일으켰다고 한다. 1951년 5월 1일, 귀국 대기 상태로 부산에 체류 중이던 사오위린이 장제스에게 보낸 보고문이나 심리전의 효과를 언급한 주한 미국 대사의 평가에 따르면, 중공이 참전한 후 장제스 총통이 기자회견을 통해 발표한 대륙 반격 준비 관련 성명은 중공군 견제와 심리전에 대단히 큰 효과가 있었다. 사오위린 후임으로 1951년 10월 20일부로 주한 대만 대사에 취임한 왕둥위안도 유엔군의 심리전이 상당히 효과가 있었다고 언급했다.

심리전은 유엔군이 반격을 가할 수 있는 기회를 만들었으며, 결과적으로 동부 전선의 간성, 고성 그리고 중부 전선의 중공군 주요 근거지인 철의 3각지의 철원, 김화, 평강 등지를 점령한 전과로 이어졌다. 또 국민당군의 대륙 공격을 방어하기 위해 중공군 제3야전군이 북한에서 중국으로 돌아가기도 했다. 미국 대사는 국민당군의 심리전 참여로 한국에서의 대만의 존재를 재인식했다.

이처럼 심리전에 참가한 화교들의 역할과 전공이 뛰어나자 유엔군 측은 대만 정부에 참전요원을 더 늘려줄 것을 요청했다. 그 결과 미군 심리전에 참가한 대만의 국민당 측 요원은 점차 증가해 사오위린이 대사직에서 물러나 귀국할 즈음엔 100여 명으로 늘어났고, 그 후로도 계속 늘어났다고 한다. 하지만 이러한 전과는 적지 않은 인명 살상의 대가가 따랐다. 1951년 6월 5일 현재 심리전에 참가한 화교 청년 66명 가운데 이미 9명의 사상자 및 실종자가 발생했다.

포로 공작

1951년 8월부터 미군은 중공군 포로들 중에서도 적격자들을 선발해 적지 침투 공작 특무훈련을 실시하기 시작했다. 선발된 중공군 포로들을 비행기로 도쿄의 미 극동군사령부 특무학교에까지 데려가 그곳에서 수개월간 교육을 받게 한 경우도 있다. 미군은 1952년 2~4월 중공군 포로들을 미군 C46수송기에 태워 중부 전선 철원 서쪽의 곡산 지역에 공수시킨 일도 있으며, 간첩으로 보낼 포로들을 인천에서 배에 태워 남해 연안의 섬과 서울의 미군 특무학교에 데려가 교육하기도 했다.

국민당 특무요원들은 중공군 포로 활용 교육에도 투입됐다. 1951년 한 해 남한 내 포로수용소에 수용된 포로가 무려 20만 명이 넘었던 북한군에 비할 바는 아니지만, 중공군 포로들도 2만 명이 넘었다. 중공군 포로들 중에는 소대장, 중대장급 장교가 600여 명, 대대장급 장교는 30여 명, 연대장급 장교가 5명, 사단장급 장군도 1명이 있었다. 나머지는 모두 사병이었다.

국민당 수뇌부는 중공군 포로들 중 중국으로 되돌아가지 않고 대만으로 가고자 희망한 국민당군 출신들 대부분을 대상으로 사상 공작을 펼칠 필요가 절실해졌다. 이런 상황에서 국민당군은 미군의 중공군 포로 관리를 도와줄 중국어 통역자들을 대폭 증가시켰는데, 기존 한국 화교 출신 학생들과 교사 60여 명 이외에 유엔군이 직접 대만, 홍콩, 일본 각지에서 선발해갔다.

국민당은 거제도와 제주도 포로수용소의 중공군 포로들을 회유, 전향시켜 대만으로 데려오기 위한 공작도 했다. 그 책임자는 천젠중이었다. 천젠중은 당시 50대 중반의 나이로 국민당 정보라인을 장악한 소위 ‘CC 계통’의 국민당 중앙위원회 제6조의 부주임이었으며, 중국 대륙의 정보를 취급하는 정보통이었다. 국민당 중앙위원회 제6조는 국가안전, 정보 업무를 관장하던 기관이었다.

‘국민당군 육군 중장’ 천젠중

한국에서 천젠중은 국민당 중앙위원회 제6조의 부주임으로서 대만 대사관 육군 부무관 직함과 ‘천즈칭(陳志淸)’이라는 가명으로 활동했다. 당시 장징궈도 같은 중앙위원회 제6조의 부주임이었는데, 천젠중은 대만 측 정보기관을 모두 장악한 장징궈에게 직보하는 조직 라인에 있었다.

그는 국민당군 육군 중장 신분으로 부산 소재 대만 대사관 내에 ‘지도소조(指導小組)’를 설립하고 중공군 포로들의 전향 및 대만 이송 공작에 착수했다. 지도소조에는 왕둥위안 대사, 천젠중, 비서 줘셴슈(卓獻書), 대사관 소속 무관, 2~3명의 공작원, 그리고 나중에 기자 신분으로 한국에 파견돼 이 소조에 가세한 리스펀(黎世芬), 린쩡치(林徵祁), 웨이징멍(魏景蒙)이 있었다.

대만에서 파견돼 여러 가지 신분으로 위장한 국민당군 특무요원들이 거제도와 제주도의 포로수용소 내 중공군 포로들을 대상으로 한 회유, 전향 및 대만 이송 공작은 대만과 중국국민당 최고 통치자의 승인하에 이뤄졌다. 국민당군 특무요원들은 포로수용소에 수감된 중공군 포로들 중 친공(親共)포로들을 반공포로로 전향시키기 위해 반공조직을 결성해 여기에 가입시키는 공작을 펼쳤다.

한 가지 특기할 만한 사실은 흔히 중공군 포로들의 대만 이송이 휴전 후에 이뤄진 것으로 알려져 있지만, 사실 휴전협정이 조인되기 훨씬 전인 1952년 7월에 있었다는 점이다. 예를 들어 중공군 포로들 가운데 부산 동래읍 거제리에 소재한 포로수용소에 수용돼 있던 83명을 먼저 대만으로 데려갔다는 것이다. 대만 정부가 이들을 대만으로 데려간 목적은 중공과의 이념투쟁에서 민주주의 국가의 이념 및 체제 우위의 상징으로 보여주기 위해서였다.

당시 중공군 포로들의 대만 압송 공작을 주도한 한성하오가 밝힌 바에 따르면, 이 사건은 남한 내 대만 특무공작의 총책임자인 천젠중의 지시로 이뤄졌으며, 한국 경찰 당국의 협조를 받아서 진행된 것이었다. 중공군 포로의 대만행은 비밀리에 전쟁포로들을 석방하기로 한 이승만 대통령의 방침에 의거해 한국 정부가 사전에 대만 대사관에 통보해줌에 따라 극비리에 대만으로 데려간 것이었다.

미군의 승인을 득한 것이었는지는 분명하지 않지만 이 공작은 한국 정부나 혹은 최소한 한국군 지휘부와 대만 정부가 사전에 몰랐던 일은 아니었을 것이다. 동시에 이승만이 반공포로 석방을 이미 1952년 7월 이전에 결심했다고 볼 수 있는 근거가 될 수 있다.

중공군 포로의 대만 이송 공작은 도중에 83명의 중공군 포로들 중 7명이 탈출하는 사건이 벌어지는 통에 잠시 지연됐다. 그러나 천젠중의 지시를 받은 국민당 특무요원들이 탈출한 포로를 다시 검거한 뒤 당시 남한 내 지하조직으로 활동하다 체포된 10여 명의 ‘부산공산당 지하조직원’ 중 9명의 ‘요범(要犯)’들과 함께 그해 10월에 모두 비밀리에 선박에 태워 대만 북동부의 해상관문 지룽항으로 압송해 갔다.

SC지대의 창설

1951년 초봄 대만 내 계통이 다른 복수의 여러 기관이 군인들과 국민당 특무요원들을 한국으로 들여보냈던 시기 한국 거주 화교들을 조직한 주한 대만 대사관이나 대만 국방부와 관련 없이 일군의 중국인이 자발적으로 한국 육군에 소속된 ‘SC지대’라는 ‘특수첩보부대’를 만들었다. ‘SC지대’의 ‘SC’란 영문으로 ‘서울의 중국인’이라는 의미인 ‘Seoul Chinese’ 중 앞 머리글자 S와 C를 딴 약자였다.

SC지대는 류궈화(劉國華)와 왕스유(王世有)의 건의를 받아들인 한국군 정보부대의 책임하에 대략 200여 명의 한국 화교들로 조직된 비밀부대였다. 류궈화는 중국 지린(吉林)성 룽징(龍井) 사람으로, 일제 패망 전 만주국 군관학교인 신경(新京)군관학교 제4기 출신이었다.

SC지대는 중공군이 참전하게 되자 화교들을 모집해 한국군을 측면 지원할 수 있다고 생각한 류궈화가 신경군관학교의 한국인 선후배 및 동기생들을 만나 그들(해군 강태민 소령, 헌병대장 예관수 대령, 육군정보국장 김일평 장군 등)의 연줄과 소개로 육군첩보부대(HID·Headquarters Intelligence Detachment) 부대장 박경원 대령을 찾아가 화교들로 구성된 정보부대를 결성하자고 제안해 결성된 것이었다.

SC지대는 대만 정부와 한국군 육군정보부대가 서면협정을 체결해 HID부대 소속 중국인 화교부대로 출발했다. 그 시절 한국군 육군정보부대는 ‘4863부대’ 혹은 영어로 ‘HID’로 불렸다.

SC지대는 설립 시기 및 장소, 설립목적, 소재지 정도를 제외하면 여타 조직, 인원, 소재지, 부대편성, 대만과의 지휘계통 관계, 활동 및 전과, 해체 시기에 관한 정확한 전모가 드러나 있지 않은 상태다.

SC지대의 상황을 소개한 회고록을 남긴 친위광(秦裕光)의 증언에 의하면, SC지대는 1951년 3월 HID가 있던 부산에서 창설돼 1953년 9월까지 활동했다고 한다. SC지대는 부산에서 창설됐지만 본부는 창립 후 서울 사직공원 옆의 민가에 두었고, 2개월 뒤 그 인근의 종로구 청진동 소재 이시영의 집으로 옮겼다고 한다. 따라서 대원들의 주요 활동 공간은 부산이 아니라 서울과 그 이북 지역이었다.

SC지대의 진짜 목표는 중국 동북거점 확보

류궈화와 왕스유의 한국 화교들로 첩보대 성격의 SC지대를 만들어 한국군을 지원하자는 부대 창설 목적은 사오위린 대사가 남긴 회고록 내용과 일치한다. 즉 남침해 온 북한군을 물리치고 스스로 자신을 지킴으로써 대만이 한국의 안전에 기여하자는 것이었다.

이는 겉으로 표방한 원론적인 기치였을 뿐, 내부적으론 장제스의 군사적 반격 의지를 실현시키기 위한 여건 조성이 본질적인 목적이었다. 국민당이 SC지대를 결성한 목적은 한국군의 힘을 빌려 압록강을 건너 중국 동북 지역의 후방으로 침투해 들어가 그곳에서 정보망을 구축함과 동시에 대중공 유격전을 위한 거점을 확보하는 것이었다. 앞에서 SC지대의 구성원이 200여 명 규모였다고 한 것은 1951년 3월 최초 설립 시에는 1개 지대로 출발했다가 나중에 더 많은 대원이 모집됨에 따라 점차 지대 수가 늘어난 것으로 판단된다.

SC지대 대원들은 전원 화교들이었고, 한국군 김용덕 소령을 명예대장으로 위촉했다는 설이 있다. SC지대는 한국군 육군정보부대에 소속돼 있으면서 한국군의 명령을 받고 움직였는데, 류궈화가 맡은 군사 방면 외에 주로 한국군이 왕스유에게 임무를 전하면 그가 필요한 무기, 장비와 인원을 모집해서 수행했다고 한다. 왕스유가 실제 행정 지휘를 맡았고, 군사 관계 활동은 류궈화가 지휘했다.

SC지대 출범 시 이 부대의 군사 및 행정의 총 책임자가 된 류궈화와 왕스유 아래에 제1지대장은 웨이쉬팡(魏緖舫), 부지대장은 한국인 SC명예대장으로 위촉된 바 있는 김용덕 소령이었다. 제2지대장은 뤄잉한(羅英漢, 나중에 羅亞通으로 개명)이 맡았으며, 부지대장은 한국인 이백건(李百健·‘李佰建’으로 기억한 이도 있음) 대위였다.

‘중국수색대’

제1지대장 웨이쉬팡은 1923년 중국 안둥(安東, 현 丹東)에서 태어나 국민당군 대위로 임관한 바 있다. 그는 1951년 1월 5일, 당시 28세의 나이로 평양을 포기하고 철수하는 유엔군을 따라 중국인 화교로 결성된 ‘평양화교반공애국청년보위단’ 단원 약 30명을 이끌고 남한으로 내려왔다. 그는 자신이 데리고 온 단원들을 한국군 제1사단 예하 ‘중국수색대’로 재편해 활동을 하던 중 한국군 제1사단 제15연대에 소속됐다. 제1사단 정보참모 김안일(金安一) 중령의 지휘를 받고 있다가 김 중령이 제15연대장으로 승진 발령되자 중국수색대도 그를 따라 제15연대에 소속됐다.

SC지대는 시간이 지남에 따라 부대원이 늘어났지만 여기에 참여한 전체 대원 수가 정확하게 몇 명이었는지는 분명하지 않다. 뤄잉한은 중국 화교들이 조직한 몇 개의 부대 중 SC지대의 인원이 300여 명으로 가장 많았다고 했다. 300여 명 중 전선에 약 100명이 나가 있었고, 나머지 약 200명은 후방지원대로 편성돼 있었다고 한다. 그런데 뤄잉한은 필자와 만나 대담을 나누기 전인 2005년의 다른 인터뷰에선 SC지대의 대원이 약 500명이었다면서 이 500명 중 실제 전선에 투입된 대원이 약 200명이었고, 나머지 300명은 후방에서 지원 활동을 했다고 언급한 바 있다. 한편, SC지대의 다른 참여자인 친위광은 SC지대가 대략 200명을 대원으로 모집했고, 이 중 70명이 무장공작원이었으며, 나머지는 후방에서 지원 활동을 했다고 했다.

대만 정부가 지원

SC지대 대원들은 처음에 모두 자원한 것이었기 때문에 경비도 개인이 부담했고, 부대는 먹을 것과 무기 및 차량만 제공했다고 한다. 경비 가운데 대원들의 급료와 활동비는 대만 정부가 책임졌으며, 대원들은 무기, 탄약 및 차량 등의 장비에다 피복과 음식까지 지급받았다는 증언도 있다. SC지대 대원들이 받은 월급은 나중에 간첩 훈련을 받고 북한 지역의 후방에 투입된 대원들의 경우엔 한국군 소령 혹은 한국 공무원의 부이사관급 대우를 받았으며, 전체적으로 부족한 경비는 대만 대사관의 지도하에 화교들의 모금으로 보충했다고 한다.

SC지대 대원들은 서울시 종로구 내자동과 경기도 파주군 문산의 월룡면에서 10주 정도 정보 및 전투훈련을 받았다. 훈련을 마친 후 그들은 12명이 1개조가 되어 전선에 나가 있던 HID에 배치돼 적진이나 후방의 정보 수집 임무를 수행했다. 대원들은 육·해·공 3로로 황해도 연백, 해주, 강원도 철원, 김화, 평강에서부터 해로로 멀리 함경남도 함흥에 이르기까지, 또 항공기로 평안도 성천, 순천 등지의 적진에까지 침투해 적정을 살피고 정보를 수집했다.

SC지대 대원들은 동부, 중부, 서부 전선에 배치됐지만, 그들이 주로 활동한 지역은 동부 전선의 속초, 중부 전선의 철원, 화천, 상대일리, 강원도 북한강 강변의 지암리(현 춘천시 사북면 소재), 인제, 서부 전선의 경기도 여주, 의정부, 장단, 교동도, 석모도 등지였다. 교동도의 부대는 인사리에 소재했었다.

서울의 미 제1기병사단에서 일하거나 전방의 전투에 투입되기도 했던 그들의 주된 임무는 적정 파악, 정보 수집 위주의 척후(斥候)공작이었고, 전투는 부차적 활동이었다. 그들은 또한 한국군 육·해·공군에서 파견한 첩보원 신분으로 가장해 적진 깊숙이 들어가 정보 수집을 위주로 한 척후공작도 수행했다. 중공군 포로 심문 시 통역은 물론, 확성기 달린 비행기를 타고 행한 선전, 전단 살포와 대적 방송 선전, 북한 지역에서의 유격전 수행도 임무 가운데 하나였다.

일본인도 참여

SC지대 대원들은 한국어와 중국어를 모두 말할 수 있는 화교들이어서 정보 수집 요원으로서 갖춰야 할 언어소통 능력을 갖추고 있었기 때문에 정보 수집 면에서도 성공률이 높았다. 그들은 정보를 수집하기 위해 중공군을 생포하거나, 중공군 군복이 바뀌었을 때는 바뀐 군복을 탈취해 오는 임무를 수행하기도 했다. 또 북한군을 맞닥뜨리면 중공군 복장으로 갈아입고 중공군인 체했으며, 중공군을 만나게 되면 북한군 복장으로 갈아입고 북한군 행세를 했다.

SC지대에는 북한에 침투하기 위한 간첩조도 있었는데 밀파훈련에 참여한 이들 중 화교 40명 이외에 한국인뿐만 아니라 일본인도 있었다고 한다. 또 이 훈련대원들 중에는 대만에서 온 5~6명의 여성도 있었는데, 그들은 모두 계급 없는 군복을 입었다. 그들도 한국군 소령 혹은 한국 공무원 부이사관급 대우를 받고 훈련한 뒤 대략 1952년쯤부터 북한 지역으로 투입됐다.

또 한국전쟁이 끝난 뒤 그들은 남한에서 암약하던 중공 간첩 40여 명을 검거했다고 한다. 당시 중공 간첩조직의 본부는 인천에 있었고, 검거된 간첩 가운데 2명은 총살당했다.

휴전 사흘 전에도 북파 공작

SC지대는 휴전협정 조인 약 2주 전쯤인 1953년 7월 15일에도 한국군 육군정보부대의 명령을 받고 대원 30명이 유격전을 수행하기 위해 북한에 보내졌다고 한다. 이 중 15명은 백두산에 잠복하라는 명령을 받았으나 임무 수행에 실패했다.

또 SC제55지대 이백건 대위의 명령에 따라 휴전협정이 조인되기 불과 3일 전인 1953년 7월 24일에도 북한군 관련 정보 수집 임무를 수행하기 위해 50명에 가까운 북파공작조가 비행기로 여의도공항을 출발해 원산 앞바다의 여도에 도착한 후 퇴조 시에 배를 타고 들어가 적후 공작을 수행했다. 이 작전에는 SC지대 행정 책임자인 왕스유도 참여했지만, 그는 도중에 서울로 되돌아갔다. 나머지 대원들은 임무 수행 중 적에게 포위돼 대부분이 사망하고, 7명[오중현, 뤄잉한, 푸쉐린(傅學林), 인천에서 온 중국인 2명, 한국인 무전병 2명]만이 살아서 동해안의 청강으로 돌아왔다고 한다.

전체적으로 SC지대는 임무를 수행하는 과정에서 전사자와 실종자가 수십 명씩 발생했으며, 특히 적지침투 공수작전에서 피해가 많았다. 뤄잉한은 필자에게 SC지대에 참여해 전쟁에서 희생된 화교들은 100명 이상이었으며, 당시 SC지대 대원들의 중국 둥베이(東北) 지역 침투는 한 번도 성공한 적이 없었다고 진술한 바 있다.

SC지대는 1953년 7월 말 휴전협정이 조인된 이후에 해산됐다. 한국인으로서 SC지대 요원으로 참여했던 김석구는 수년 전 필자와 나눈 면담에서 SC지대는 강원도 쪽 한국군 부대로 배속됐다가 휴전 후에 해체된 것으로 들었다고 진술했다. 그러나 대원들 가운데 일부는 휴전협정이 체결된 이후에도 활동을 계속했다고 주장했다.

국립묘지에 안장된 SC대원들

SC지대가 수행한 심리전, 정보 수집, 포로 심문 등은 미군과 한국군에 유용했다. 이러한 공적들은 그간 오랫동안 인정받지 못하다가 결국 한국 정부로부터 참전 중공군 출신자와 한국 거주 대만 화교들 중 일부가 참전 사실을 인정받게 됐다.

예컨대 육군 제1사단 제15연대에 소속돼 종군하던 중 전사한 장후이린(姜惠霖)은 1964년 12월에 대한민국 국립묘지에 안장됐다. 이 밖에 왕스유, 류궈화, 뤄잉한, 츠젠판, 김성정, 왕주싼(王竹三), 오중현, 장쉬둥(張緖東), 화위구이(華裕桂), 리수하이(李樹海), 취쭝셴(曲宗愼) 등 11명이 박정희 정부 때에 전공을 인정받아 대통령령에 의거 보국훈장을 받았다. SC제1지대장 웨이쉬팡도 전공을 인정받아 그의 사후 1990년 4월 국립서울현충원(동작동 국립묘지)에 묻혔다. 사망자 가운데는 장후이린과 웨이쉬팡 두 사람만 국립묘지에 안장돼 있다.⊙

대만의 한국 전쟁 참전은 최근까지 국내외 학계에서 연구된 바 없는 새로운 사실이기도 하다. 국내 언론에 한국 거주 화교(華僑)들을 중심으로 소수 중국국민당(‘국민당’으로 약칭)군, 그리고 중국공산당(‘중공’으로 약칭)군에서 도망쳐 귀순한 자들로 조직된 ‘서울 차이니스(Seoul Chinese) 지대(支隊)’(‘SC지대’로 약칭)의 결성과 활동에 대해서만 약간 보도됐을 뿐, 학술 논문은 필자가 약 3년 전 학계 최초로 발표한 것이 유일하다. 이를 토대로 한국 전쟁 발발 제74주년을 맞아 대만의 한국전쟁 참전 사실을 소개하려고 한다.

대만 무관, 자료 공개는 ‘시기상조’

대만은 언제, 어떤 계기로, 왜 한국 전쟁에 참전했을까? 참전의 규모와 성격, 성과 및 의의는 어떠한가? 다년간 한국 전쟁을 연구해온 필자가 보기에 전쟁 시기 국민당군이 참전했을 것으로 판단되는 여러 정황이 눈에 뜨인다. 대만 국방부는 소장한 한국 전쟁 관련 자료를 공개하기 시작한 지 이미 여러 해가 됐지만, 아직까지 국민당군의 한국 전쟁 참전을 증명하는 1차 사료는 공개하지 않고 있다. 그래서 수년 전 필자는 주한 대만대표부 무관부를 통해 정식으로 대만 정부 국방부에 국민당군이 한국 전쟁에 참전한 사실을 확인할 수 있는 관련 자료를 공개하거나 제공해주길 요청한 바 있다.

하지만 대만대표부의 무관은 ‘대만’의 참전 관련 자료를 내놓는 것은 ‘시기상조’라는 취지의 답변을 한 바 있다. 이 답변은 대만의 참전을 간접적으로 시인한 것으로, 현재로선 국민당군의 파견 규모, 조직 및 인원 수, 소속, 무기 장비, 미군 혹은 한국군과의 협력 상황, 주요 활동, 귀국 시기 등을 소상히 밝힐 수 없다는 뜻으로 해석할 수 있다. 필자는 10여 년 이상 수집해온 자료들을 근거로 한 연구를 진행했고 이를 통해 대만이 한국 전쟁에 참전한 배경, 과정, 시기 및 활동을 정리하면 크게 네 가지로 요약된다.

첫째, 미국은 장제스(蔣介石)가 국민당군을 파병하겠다는 제의를 거절했지만 1950년 10월 하순 한국 전쟁에서 중공군의 포로가 잡히자 상황이 달라졌다. 즉 중공군에 대한 심리전(心理戰) 공작의 필요성과 중요성을 인식한 주일 유엔군사령부 및 주한 미 제8군에서 주한 대만 대사 사오위린(邵毓麟)을 통해 수차례에 걸쳐 대만 정부에 심리전 요원들의 파견을 요청했다.

둘째, 대만 정부의 행정원장, 외교부장, 참모총장과 국방부 총정치부 주임 장징궈(蔣經國·장제스의 장남. 후에 대만 총통 역임)의 동의를 거쳐 최종적으로 장제스의 지시에 따라 대만 국방부에서 수차례에 걸쳐 특무요원들을 선발했다. 이들은 국민당군의 전투병과가 아니라 비전투병과였지만 정규군의 하나인 현역 심리전 군인과 민간인들로서 비밀리에 참전했다.

셋째, 한국에 들어와 미군에 소속되거나 혹은 독자적으로 정보 수집, 미군의 심리전을 수행한 대만의 특무요원들은 각기 국민정부 조사국, 국방부 제2청 국제정보국, 육군정보국 등 세 계통에 소속돼 있었다. 이들을 총지휘한 것은 주한 대만 대사였다.

넷째, 장제스의 반공대륙(反攻大陸)의 의지를 실천하기 위해 국민당이 특별히 국민당 중앙위원회 제6조 부주임 천젠중(陳建中)을 한국에 파견해 특무 공작과 남한 거주 반중공 계열의 화교들로 구성된 민간인 군사 조직인 ‘서울 차이니스 지대(SC지대)’를 지휘, 운영했다. 특무요원들과 SC지대의 활동 경비 역시 주한 대만 대사관의 관리하에 국민당에서 지원했다.

장제스, 최정예 52군단 파병 추진

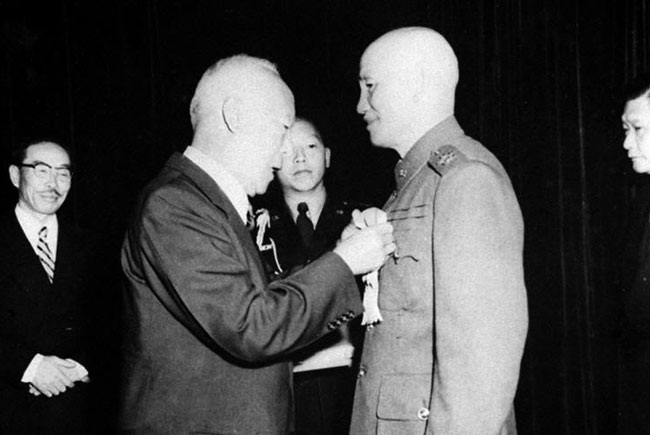

|

| 6·25 발발 후인 1950년 7월 말 맥아더 원수는 대만을 방문, 장제스 총통과 회담을 가졌다. 사진=대통령기록관 |

6월 27일, 장제스는 먼저 이승만(李承晩) 대통령에게 긴급 전보를 보내 한국을 지원할 수 있는 ‘유효한’ 절차를 밟을 것이라고 알리는 한편, 서울의 대만 대사 사오위린 주한대사에게는 국민당에서 우선 육군 3개 사단과 수송기 20대를 한국에 원조하기로 결정했다고 알렸다. 또한 주미대사 구웨이쥔(顧維鈞)과 후스(胡適)에게도 백악관을 방문해 트루먼 미국 대통령에게 국민당군 정예 3개 사단과 비행기 20대를 5일 이내에 한국 전쟁에 보낼 것이니 이를 한국으로 운송할 선박의 지원을 요청하라고 지시했다.

장제스의 지시하에 6월 26일부로 제1급 전투태세에 들어간 국민당군 최정예 제52군단은 모든 참전 준비를 마치고 대만 북부 지룽(基隆)항에서 출항 명령을 기다리고 있었다. 이 병력을 수송할 C46수송기도 20대나 마련됐다. 이 수송기들은 5일 이내에 출동하도록 명령이 하달된 상태였다.

장제스는 6월 30일 유엔군 측에도 육군 3개 사단 3만 명의 병력과 수송기 20대를 한국에 보내겠다고 제안했다. 그러나 이 제안은 중공군의 참전을 우려한 미국과 영국의 반대에 부딪혀 받아들여지지 않았다. 당시 미 행정부 내에서, 국민당군의 참전 필요성을 역설한 맥아더 사령관의 찬성과 국민당군의 파병은 중공의 개입을 불러일으켜 한반도 내 전쟁이 소련·중공의 공산 진영과의 전면전으로 비화될 것이라고 주장한 애치슨 국무장관의 강력한 반대가 대립했다. 결국 트루먼 대통령은 애치슨의 손을 들어줬다.

장제스, 한국 내 국민당 조직 확대

하지만 장제스는 포기하지 않았다. 그는 7월 말 대만을 전격 방문한 맥아더에게 국민당군의 참전 문제를 재차 제기했다.

대만의 한국 전쟁 참전을 두고 두 지도자 간에 의견이 거론되자 국민당군의 파병이 중공의 한반도 전쟁 개입은 물론, 한국군에 대한 미국의 병력, 무기 및 장비, 보급품 지원 감소로 이어지게 될 것을 우려한 이승만 대통령도 파병을 원하지 않는다는 입장을 표시했다. 이승만 대통령은 한중(韓中) 국경 지역에 주둔하고 있던 중공군을 견제할 심산으로 장제스에게 국민당군을 한반도가 아닌 대만의 대안(對岸)으로 상륙시켜 중공군을 공격해주기를 바랐다.

아울러 장제스는 한국 주재 국민당의 당 조직 확대에 박차를 가했다. 한국 주재 국민당 공작요원들은 그 전년도 7명에서 수십 명으로 늘어났는데, 1950년 3월 현재 이 당무를 수행하기 위해 대만 정부의 국방부와 내정부(內政部) 계통의 공작요원 35명이 서울의 대만 대사관을 거점으로 한국 내에서 활동하고 있었다. 주관 부서별 요원은 국방부 제2청 국제정보국의 무관 왕우(王武)와 부무관 왕지셴(王繼賢), 그리고 국방부 제2청 소속 보밀국(保密局) 공작원 7명, 내정부 소속 조사국 26명이었다.

같은 해 9월, 장제스는 국민당 ‘중앙개조위원회’를 통해 당정군(黨政軍)의 전반적인 변화를 꾀했다. 국민당의 해외 조직 재건 및 재정비도 그 일환이었다. 장제스의 당 개조 지시로 국민당 지부의 남한 설립 작업에 착수한 국민당은 서울, 인천, 부산 등 주요 도시에 총 20여 개 분부(分部) 혹은 소조(小組)를 가지고 있었다. 여기에서 종사한 국민당 당원은 2000명이 넘었다.

장제스는 중공군 참전 후인 1950년 10월 국민당군의 한반도 파병에 관한 긍정적 여론을 조성할 요량으로 네 차례에 걸쳐 《뉴욕타임스》 등 미국의 유력 일간지에 자신의 군사계획을 공표했고, 백악관에 국민당군의 파병을 제안한 것도 그 일환이었다. 10월 15일, 그는 국민당군 창군 이래 최초로 육해공 3군 합동군사훈련을 실시했다. 해·공군이 육군을 지원하는 형태로 진행된 이 합동군사훈련에서 국민당군은 예전과 달리 현대전을 수행할 수 있는 전력을 보여준 것으로 평가됐다.

이승만, “국민당군은 대륙 공격하라”

|

| 1953년 11월 27일 대만을 방문한 이승만 대통령은 장제스 총통에게 건국훈장을 수여했다. 사진=대통령기록관 |

이 제의도 이승만의 동의를 얻지 못했다. 이승만은 이번에도 대만 측에 국민당군을 중국 대륙으로 보내 반격을 가하기를 바란다는 의사를 전함으로써 간접적으로 반대 의사를 밝혔다.

장제스의 참전 노력은 중단되지 않았다. 12월 8일, 그는 유엔군이 만약 해·공군으로 국민당군을 지원한다면 대중공 반격을 단행할 것이고, 그렇게 되면 한국에서 유엔군은 수세(守勢)인 전세(戰勢)를 역전시킬 수 있을 것이라는 담화를 발표했다. 3일 뒤, 그는 또 미국의 언론매체를 통해 미국이 해·공군으로 대만 방어에 최선을 다해 도와줄 수 있다고 하더라도 대만 정부에 ‘대륙 반격’을 중지하라고 요구해선 안 될 것이라고 했다.

이듬해 1월 1일 장제스는 전 국민의 일치단결, 반공 승리를 호소하고 ‘반공대륙’을 천명한 〈고전국동포서(告全國同胞書)〉를 발표했다. 1월 10일에도 그는 한국에 군대를 지원하고자 하는 방침을 바꾸지 않았으며, 국민당군의 대륙 반격에는 미군이 참가할 필요가 없고 단지 전투물자만 지원해주길 바란다는 담화를 발표했다. 이처럼 여러 차례에 걸친 장제스의 집요한 한국 전쟁 참전 노력에도 불구하고 국민당군의 파병 불가라는 기존 트루먼 행정부의 입장은 변하지 않았다.

美, 중공군 참전 이후 태도 변화

|

| 맥아더의 정보참모 윌로비 장군. 사진=퍼블릭 도메인 |

그러나 본격적인 변화는 중공군이 비밀리에 개입한 1950년 10월 중순 이후부터였다. 뜻밖에 한국군 제1사단의 북진 선봉대에 붙잡힌 포로를 심문한 결과 중공군이 참전한 사실이 확인됨과 동시에 이 사실이 일본 도쿄(東京) 맥아더 사령부의 윌로비 정보참모에게 전달된 것을 계기로 예상치 못한 ‘새로운 적’ 중공군에 대해서 정보 수집과 심리전을 통한 적정(敵情) 파악이 급선무가 됐다. 정보전이든, 심리전이든 미군은 작전 수행 중 중공군을 잘 아는 국민당군의 협조가 불가피했다.

미군은 대만 주재 미군연락조의 도움을 받아 미 제8군의 정보요원들을 중공군 주둔 지역 내로 잠입시켜 군사 정보와 동태에 관한 정보를 수집하기도 했고, 11월에 들어서면서부터는 심리전부대를 동원해 북한군과 중공군에 전단 살포 등 심리전도 펴기 시작했다.

중공군 상대로 전단 대량 살포

특히 교육 수준도 형편없었고 8할 이상이 한자를 읽지 못하는 중공군 병사들에게 전쟁의 진실을 알리기 위해 중국어로 된 전단을 집중적으로 살포했다.

미 극동군 사령부의 심리전과가 남긴 기록에 의하면, 미군은 1950년 12월 5일 하루에만 1억4257만6000장의 전단을 뿌렸다. 이 가운데 중공군에 대해 B29폭격기로 전선을 따라 살포한 중국어 전단은 총 9종 1476만 장이었다. 같은 달 28일에도 한글 전단 72종과 중국어 전단 14종이 살포됐다. 게다가 미군에 잡힌 중공군 포로들이 모두 대만으로 가기를 원함에 따라 그들을 대상으로 한 포로 심문과 전향 회유 공작, 적전 동향 및 정보 수집, 심리전, 적후(敵後) 유격전을 펼쳐야 할 필요성도 대두됐다.

이처럼 미군 측은 대중공 심리전의 문제해결 능력을 갖춘 국민당군의 도움이 필요해지자 주한 대만 대사관에 연락을 취하지 않을 수 없었다. 미국은 벌써 1950년 11월 5일 이전부터 여러 차례 한국 주재 대만 대사관 측에 중공군을 대상으로 한 심리전에 필요한 협조를 요청했다. 미 제8군의 심리전 수행과 관련된 대만 정부 측과의 모든 교섭은 미국의 폴 린바거 교수가 현역 대위 계급이 부여된 장교 신분으로 주관했다.

심리전 가운데 미군의 대중공군 선전방송은 1951년 1월부터 개시됐다. 이때부터 그동안 미 육군 극동사령부의 정보참모부 심리전과가 심리전을 전담해오던 것을 새로 창설된 미 제8군 작전참모부 아래의 심리전부(PWD·Psychological Warfare Division)가 전담함으로써 미 제8군 차원에서 심리전에 관한 작전계획과 감독이 시작됐다. 미군과 주한 대만 대사관 사이에 작전 협조를 위한 상호 접촉이 빈번해진 것도 미군의 심리전이 본격적으로 가동되기 시작한 같은 해 1월 말부터였다.

무초와 사오위린의 만남

|

| 대만 국방부총정치부 주임 장징궈. |

대만 대사관 측은 이 문제에 관해 맥아더와 의견을 나누려고 했다. 그들이 실제로 맥아더와 의견을 주고받았는지는 정확히 알 수 없지만, 맥아더의 정보참모 윌로비 소장이나 미 제8군 사령부 수준에서는 상호 협력하기로 한 원칙을 일치시킨 상태였다. 그 후 대만 대사관 측은 미군 측과 여러 차례 의견 조율을 거쳐 국민당군 심리전 요원을 미군부대에 배속시켰을 뿐만 아니라 그 전에 한국 거주 화교들까지 미군의 정보부대에 보냈다.

1951년 1월 30일, 사오위린 대사와 전황에 관해 의견을 교환한 무초 주한 미 대사는 대략 2월 초순, 재차 사오위린에게 미군의 심리전을 지원해줄 요원의 파견을 요청했다.

사오위린은 2월 7일 이 요청 내용을 대만의 장제스 총통, 행정원장, 외교부장, 참모총장과 국방부총정치부 주임 장징궈에게 비밀전문으로 보고했다. 이 시기 장제스 총통의 장자 장징궈는 국가안전국 부국장이었지만 실제로는 이 조직을 움직이는 실세로서 대만 정보기관을 총괄하는 최고 책임자였다. 사오위린은 미군에 협조하기 위해 대사관의 부무관을 대구의 미 제8군사령부로 보냈다. 또 본국 정부에 사전 선전강령과 기술상의 문제를 포함한 구체적인 지시를 요청했다.

화교 심리전 요원 선발

전투가 아닌 심리전이었지만, 장제스는 미군의 군사작전 지원 요청을 중국 대륙에 대한 반격 준비의 일환으로 보았다.

미군 측에서 대만 대사관에 지원을 요청한 것이 워싱턴의 승인하에 이뤄진 것인지는 현재로선 분명하지 않다. 그러나 백악관은 몰라도 적어도 맥아더 사령부 선에서는 국민당의 참전을 비공식적으로, 혹은 비밀리에 용인했다고 봐도 된다. 이는 맥아더의 지시나 의중이 반영됐거나 묵인이 없었으면 불가능한 것이었다.

2월 10일 전후, 대중공 심리전에 도움을 줄 국민당의 심리전 요원을 선발해줄 것을 부탁한 미 제8군의 요청에 응한 대만 대사관은 영어와 일본어를 할 수 있고 중국어를 최고 수준으로 구사하고 중공군에 대해 많이 알며 사상이 건전하고 체격도 좋은 선전 공작 유경험자를 심리전 요원으로 뽑기로 방침을 정했다.

2월 7일, 이처럼 대만 본국 정부에 국민당 심리요원의 선발을 요청해놓고 기다리던 사오위린은 대만으로부터 국민당 심리전 요원이 파견돼 오기 전에 우선 주한 대만 대사관에서 화교 중 영어, 일어를 할 줄 아는 중학교(현재 한국의 중·고등학교에 해당), 초등학교 교사 및 학생 14명을 선발했다. 그러고 그들을 2월 15일 대구의 미 제8군 사령부로 보내 단기간의 훈련을 받게 한 후 각 부대에 배치해 통역 및 심문과 심리전을 담당하도록 조치했다.

이날 무초 대사는 사오위린 대사에게 당분간 이 사실을 밝히지 말아 줄 것을 당부하면서, 대만 대사관이 보낸 화교 출신 심리전 요원들의 역할을 높이 평가했다. 대만 대사관의 두(杜)씨 성을 가진 부무관 및 미군 소속 중국계 사병과 고용인들이 ‘춘제(春節)’로 불리는 음력설에 유엔군의 공세를 틈타 항공기를 타고 전선으로 날아가 확성기로 선전전을 펼쳤다. 이 선전에 자극을 받은 전직 국민당군 출신 중공군 몇 명이 투항해왔다.

1951년 6월경에는 미군 심리전단부에 중국인 고문과 한국인 고문이 정식 조직의 한 부서로 설치 및 배속됐다. 심리전부대 책임자는 미국인이었지만 실무 공작원은 대부분 중국인이었다. 중국인 고문도 한국인 고문과 마찬가지로 작성된 문서의 중국어 단어나 문장의 쓰임새를 교정하고 자문하는 일을 맡았다.

화교소학교 교장도 참전

|

| 주한 대만 대사관에서 지정한 대구의 화교피란소. 사진=서상문 |

당시 남한 내 화교들은 북한 거주 화교들이 평양 주재 중국 대사관의 관리하에 있었던 것처럼 대만 대사관의 관리를 받고 있었다. 이 화교들은 대만 대사관에 참전 의사를 밝혔고, 사오위린 대사는 자국민 보호 및 관리 차원에서 이 사실을 본국 정부에 보고했다. 이에 따라 화교들의 한국전 참전은 대만 정부의 승인을 받았으며, 대만 국방부가 그들을 관리했다.

사오위린의 회고에 따르면, 1951년 6월 5일 시점까지 심리전에 투입된 한국의 화교 청년들은 총 66명이었다. 그들은 미군 심리전부대 및 정보기구, 한국군 정보부대 등 두 갈래로 배속됐다. 이 66명 중 한국군 정보부대로 간 이는 27명, 미군의 심리전에 참여한 이는 39명이었다.

|

| 한국 전쟁 초기 사오위린 대사가 대구의 화교피란소를 둘러보고 있다. 사진=서상문 |

미군 정보 심문부대에 파견된 화교 청년들은 각 미군부대의 G-2로 불린 정보과에 우선적으로 배치됐다. 이 기관은 미군 정보기관이 설치된 곳으로서 전문적으로 중공군 포로를 심문하고 정보를 수집하는 역할을 맡았기 때문이다. 이 외에 일본의 미 극동군사령부 정보부(G2), 전범조사과(WCIS·War Criminal Investigation Section), 방첩대(CIC·Counter Intelligence Corps), 형사조사부(CID·Criminal Investigation Department), 평민교육부(CIE) 계통의 한국 예하 부대로 배속됐을 가능성도 배제할 수 없다.

심리전에 참여한 이 화교들을 막후에서 지휘한 이는 사오위린 대사였다. 그는 중국 항일전쟁 시기 국민당 중앙선전부의 요청을 받고 대일선전전을 전개한 바 있는 심리전 유경험자였다. 그는 스스로 ‘중국 심리전부대 지휘관’이라고 자칭했다.

대만 특무요원들의 입국

|

| 1953년 9월 1일 장제스 총통과 함께한 한성하오 회장(뒷줄 오른쪽). 사진=서상문 |

당시 중국에서 건너온 대만 국적의 한성하오(韓晟昊·한국화교협회장 역임)는 대만 내정부 조사국 소속 특무요원으로서 조직훈련 제2과장을 맡았다가 나중에 중공군 포로 관리에 관여한 인물이다. 그는 한국 전쟁이 발발했을 때 국민당의 호출을 받고 대만으로 건너가 국민당의 ‘특무교육’을 받은 후 1951년 2월에 다시 한국으로 와서 국민당군 육군 소령 계급장을 달고 일했다. 그는 민간인이자 국민당원으로서 겉으로는 ‘대만대도(大道)통신사 주한국 특파원’이었지만 실제로는 ‘대만 내정부 조사국 복건조사처(福建調査處) 비서’ ‘대만 내정부 조사국 동북구판사처(東北區辦事處) 제1과장’, 대만 내 최고의 정보기관인 ‘중통국(中統局·국민당 중앙집행위원회 조사통계국) 서울 정보참장(情報站長)’이었다. 그리고 ‘대만대도통신사 주한국 특파원’이라는 직함도 사실은 ‘조사국’의 코드네임이었다.

한성하오는 한국 전쟁에 참전코자 비밀리에 한국으로 파견된 대만의 정보 조직은 크게 40여 명의 대만 내정부 소속 조사통계국(調査統計局·이하 조사국), 대만 국방부 제2청의 국제정보국, 제6조(대륙조)로 불린 국민당군 육군정보국 등 세 계통이 있었다고 필자에게 말한 바 있다.

한국 특무부대와 협력

국민당 정보기관이었던 조사국은 한국에 들어온 뒤 ‘동북국’으로 개칭해 한반도와 중국의 화북·동북 세 지역을 맡았다. 이들의 주된 임무는 한국 내 화교 사회 관리, 정당운동, 청년운동, 부녀운동, 문화운동 및 교육운동을 벌이는 것이었는데, 한국의 치안경찰과 협력했다. 국제정보국은 한성하오 자신이 속한 군통(軍統·군사위원회 조사통계국)의 후신이었다. 그는 이들이 한국에 들어온 수가 6~7명 정도였을 것이라고 기억했다.

육군정보국은 주한 대만 대사관 무관처와 함께 활동했으며, 주로 한국군과 미군을 상대했다. 한성하오의 증언에 의하면, 육군정보국은 한국군 헌병사령관 원용덕(元容德)과 자주 접촉해 한국군 헌병대와 협력했다고 하고, 또 이승만 대통령의 지시로 한국군의 숙군(肅軍)을 주도한 특무부대장 김창룡(金昌龍)과도 협력했다고 한다.

사오위린은 이 세 계통의 대만 정보요원들이 40여 명이었다고 했는데, 이는 아마도 1차 선발 시의 숫자였을 것이다. 이 뒤 여러 차례 들어온 공작요원들까지 합하면 총 140명 정도였다. 공작요원 수가 늘어난 것은 이 세 조직이 각기 세를 불리거나 공을 세우기 위해 경쟁하다시피 한국으로 요원들을 많이 들여보냈기 때문이다. 그래서 그들 간에 알력과 마찰도 대단히 심했다. 이들을 총지휘하고 한반도에서의 전황과 중공 관련 정보 수집 및 정보 공작, 중공군 포로에 대한 공작을 총괄한 이는 주한 대만 대사와 천젠중이었다.

미군 심리전 지원 요원 선발

한국에 들어온 국민당 조사국 계통의 특무요원들은 미군의 심리전과 정보 수집 활동을 지원하기 위해 대구의 미군 심리전부대에 보내졌다.

이 시기 주한 미군에는 대공산군 방송 선전을 담당하는 부대가 2개 있었는데, 제1선전 방송부대가 대구에 있었다. 이 부대는 미 제8군의 G-3심리전과의 직할부대였다.

남한의 화교들이 미군 심리전에 동원되던 때와 거의 같은 시기 내정부 조사국과 별개로 대만 국방부도 미군 심리전을 지원할 국민당군 특무요원들의 선발 및 파견 작업에 착수했다.

심리전 요원의 선발 및 파견 주관처는 국방부 제2청이었다. 당시 국방부 제2청장은 훗날 대만 육군참모총장이 된 라이밍탕(賴名湯)이었다. 국방부 제2청은 황런린(黃仁霖) 장군이 부사령관 겸 ‘특종근무처’ 처장을 겸직한 국민당군 후방전투지원(後勤)사령부의 책임하에 과거 중국 대륙 시절 군에서 영어 통역을 맡아본 유경험자들을 대상으로 두 차례의 영어 회화 및 필기시험을 거쳐 심리전 특무요원을 선발했다. 1차로 선발된 자들은 다시 대만 주재 미국 대사관 무관부에 등록한 후 여권 발급과 비자 수속을 밟으면서 한 번 더 미군이 주관한 영어 테스트를 받았다.

이 과정을 거쳐 최종적으로 총 20여 명이 선발됐다. 그들의 국적은 모두 대만이었지만 신분은 국방부 제2청의 승인을 얻어 미 육군부가 고용한 문관, 즉 ‘DAC(Department of the Army Civilion)’였다. 직함과 계급은 미 행정부의 문관 시스템 중의 GS-6로서 미 육군 준위나 소위에 해당됐다. 고용기간은 1년이었으며, 만기 시 계약 연장이 가능했다. 또 대우는 급여로 매월 미화 300달러 정도를 받았다. 이 급여는 당시 대만의 일반 공무원 월급이 미화 15달러 정도였으니 그들보다 20배나 많은 파격적인 대우를 받은 셈이다.

미 육군 문관 대우받아

1951년 3월 9일 밤 타이베이(臺北)를 출발해 도쿄에 도착한 제1진은 미 육군부가 발급한 DAC 신분증과 근무에 필요한 군복, 군모, 군화, 내의, 세면도구 등의 물품을 지급받았다. 군복과 군모에 계급이 부착돼 있지 않은 것을 제외, 그들은 미 육군과 똑같은 신분을 부여받았으며, 미군과 동일한 물품을 제공받았다.

그 뒤 그들은 대구의 미 제8군사령부로 이송됐고 약 일주일이 지나 다시 각지의 미군부대로 분산 배치됐다. 즉 10명은 동부 전선의 미 제10군단 예하 521군사정보중대(521 Military Intelligence Company)에 배속됐고, 나머지는 서부 전선의 미군부대로 보내졌다.

521군사정보중대는 군단 예하 독립부대로서 부대원은 100여 명이었고, 전쟁포로 심문이 주 임무였다. 미군부대로 배치된 대만 출신 미군 문관들은 미군들에게 ‘중국어 통역(Chinese interpreter)’ 혹은 ‘포로 심문관(interrogator)’으로 불렸다. 나중에는 그들 중 일부가 동해안 전선의 미 해병 제1사단 예하 163군사정보대(163 Military Intelligence Service Detachment·당시 ‘163MISD’로 약칭됐고, 부대장은 스미스 대위였음) 그리고 서울 소재 302부대와 함께 거제도 포로수용소에 배속됐다.

163군사정보대는 부대 편제 및 병력 면에서 521군사정보중대보다 규모가 작았다. 이들 중 일부는 휴전협상 과정에서 대만행을 원한 중공군 반공포로들을 대만으로 데려가는 데에 필요한 수속과 통역 업무에 투입됐다.

포로 회유 공작

|

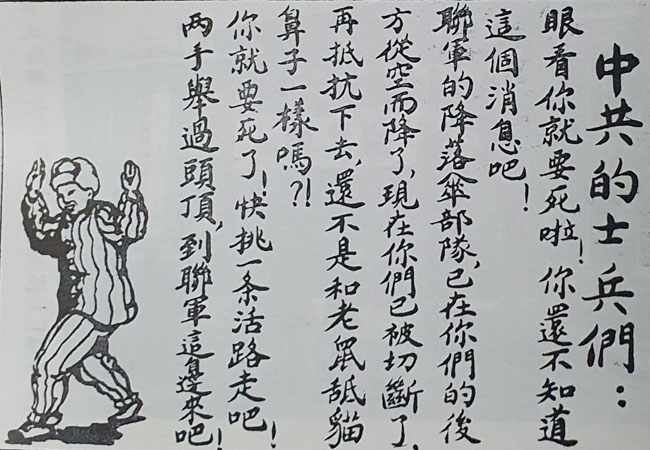

| 대만 특무요원들이 미군과 협력하여 중공군에게 살포한 전단. 사진=서상문 |

중공군 포로 심문은 국민당 특무요원 외에도 중국계 미국인, 중공군 포로 중 영어 가능자, 영어가 가능한 일본계 미국인과 한국인이 맡기도 했다. 일본계 미국인 병사는 하와이와 캘리포니아 출신이 많았으며, 그들은 일본어를 구사했기 때문에 북한군과 중공군이 그들을 보고 일본인으로 생각했다.

대만 특무요원들은 또 목사 신분으로 가장해 포로들을 심문하거나 회유공작을 펴기도 했다. 포로수용소 내에서 ‘화교상인’이라고 자칭하면서 중공군 포로들에게 접근해 수용소 내 포로들 가운데 중공당원의 수, 포로들 중 국민당군 출신자를 파악하는 공작에도 투입됐다.

이들은 공중에서의 방송 선전과 전단 살포 등의 심리전 작전에도 투입됐다. 비행기를 이용한 확성기 방송 선전은 38명으로 구성된, 중국어와 한국어 방송요원이 있던 미 제8군 심리작전처 공중조가 담당했다. 출격하는 비행기에는 보통 비행기 좌측에 방송기기를 장착하고 미국인 1명, 한국인 1명, 화교 1명 외에 조종사와 기타 요원 등 3명을 포함해 총 6명이 탑승했다.

미 제8군이 펼친 심리전 중에는 방송 선전전 외에 비행기로 적 후방 지역으로 날아가 중국어와 한글로 된 전단을 대량으로 살포하고 돌아오는 작전도 있었다. 미군이 매일 살포한 전단은 엄청난 양이었다. 1951년 5월 19일, 춘천 이북 지역에 단 15분 동안 뿌린 전단만 154만 장이나 됐다. 6월 16일 43만 장, 7월 29일 60만 장, 8월 19일 63만 장으로, 심리전을 개시한 시점부터 그때까지 약 6개월 사이에 뿌린 전단이 총 4억 장에 달했다. 살포 횟수는 매월 적을 때는 40~50회, 많을 때는 100차례나 되었다.

전단에는 주로 선동적이고 자극적인 글, 표어나 그림으로 전쟁 혐오 사상을 고취시키고, 고향 생각이 나게 하는 내용이 담겼다. 뿐만 아니라 투항해 올 수 있는 길 안내 약도도 그려져 있었다.

1951년 3월 12일 자 대만 《중앙일보(中央日報)》의 보도에 따르면, 유엔군 공군기는 매일 밤 저공으로 적 진지 상공을 날면서 확성기로 “항복할 텐가? 죽을 텐가?”라고 소리쳤다. 5월 중순 북한강 강변의 지암리 상공에서는 유엔군 공군기가 “중공군 ×××사단 병사들아, 너희는 이미 겹겹이 포위됐다. 더 이상 무의미한 저항을 하지 말고, 투항하라. 유엔군은 포로를 우대한다”는 등 중공군을 겨냥한 방송을 내보냈다.

美, 대만의 존재 재인식

|

| 왕둥위안 주한 대만 대사. 사진=대만 문화부 |

앞에서 언급했던 장제스의 참전 제안과 군사훈련은 중공 지도부에 군사적으로 적지 않은 긴장감을 불러일으켰다고 한다. 1951년 5월 1일, 귀국 대기 상태로 부산에 체류 중이던 사오위린이 장제스에게 보낸 보고문이나 심리전의 효과를 언급한 주한 미국 대사의 평가에 따르면, 중공이 참전한 후 장제스 총통이 기자회견을 통해 발표한 대륙 반격 준비 관련 성명은 중공군 견제와 심리전에 대단히 큰 효과가 있었다. 사오위린 후임으로 1951년 10월 20일부로 주한 대만 대사에 취임한 왕둥위안도 유엔군의 심리전이 상당히 효과가 있었다고 언급했다.

심리전은 유엔군이 반격을 가할 수 있는 기회를 만들었으며, 결과적으로 동부 전선의 간성, 고성 그리고 중부 전선의 중공군 주요 근거지인 철의 3각지의 철원, 김화, 평강 등지를 점령한 전과로 이어졌다. 또 국민당군의 대륙 공격을 방어하기 위해 중공군 제3야전군이 북한에서 중국으로 돌아가기도 했다. 미국 대사는 국민당군의 심리전 참여로 한국에서의 대만의 존재를 재인식했다.

이처럼 심리전에 참가한 화교들의 역할과 전공이 뛰어나자 유엔군 측은 대만 정부에 참전요원을 더 늘려줄 것을 요청했다. 그 결과 미군 심리전에 참가한 대만의 국민당 측 요원은 점차 증가해 사오위린이 대사직에서 물러나 귀국할 즈음엔 100여 명으로 늘어났고, 그 후로도 계속 늘어났다고 한다. 하지만 이러한 전과는 적지 않은 인명 살상의 대가가 따랐다. 1951년 6월 5일 현재 심리전에 참가한 화교 청년 66명 가운데 이미 9명의 사상자 및 실종자가 발생했다.

포로 공작

1951년 8월부터 미군은 중공군 포로들 중에서도 적격자들을 선발해 적지 침투 공작 특무훈련을 실시하기 시작했다. 선발된 중공군 포로들을 비행기로 도쿄의 미 극동군사령부 특무학교에까지 데려가 그곳에서 수개월간 교육을 받게 한 경우도 있다. 미군은 1952년 2~4월 중공군 포로들을 미군 C46수송기에 태워 중부 전선 철원 서쪽의 곡산 지역에 공수시킨 일도 있으며, 간첩으로 보낼 포로들을 인천에서 배에 태워 남해 연안의 섬과 서울의 미군 특무학교에 데려가 교육하기도 했다.

국민당 특무요원들은 중공군 포로 활용 교육에도 투입됐다. 1951년 한 해 남한 내 포로수용소에 수용된 포로가 무려 20만 명이 넘었던 북한군에 비할 바는 아니지만, 중공군 포로들도 2만 명이 넘었다. 중공군 포로들 중에는 소대장, 중대장급 장교가 600여 명, 대대장급 장교는 30여 명, 연대장급 장교가 5명, 사단장급 장군도 1명이 있었다. 나머지는 모두 사병이었다.

국민당 수뇌부는 중공군 포로들 중 중국으로 되돌아가지 않고 대만으로 가고자 희망한 국민당군 출신들 대부분을 대상으로 사상 공작을 펼칠 필요가 절실해졌다. 이런 상황에서 국민당군은 미군의 중공군 포로 관리를 도와줄 중국어 통역자들을 대폭 증가시켰는데, 기존 한국 화교 출신 학생들과 교사 60여 명 이외에 유엔군이 직접 대만, 홍콩, 일본 각지에서 선발해갔다.

국민당은 거제도와 제주도 포로수용소의 중공군 포로들을 회유, 전향시켜 대만으로 데려오기 위한 공작도 했다. 그 책임자는 천젠중이었다. 천젠중은 당시 50대 중반의 나이로 국민당 정보라인을 장악한 소위 ‘CC 계통’의 국민당 중앙위원회 제6조의 부주임이었으며, 중국 대륙의 정보를 취급하는 정보통이었다. 국민당 중앙위원회 제6조는 국가안전, 정보 업무를 관장하던 기관이었다.

‘국민당군 육군 중장’ 천젠중

한국에서 천젠중은 국민당 중앙위원회 제6조의 부주임으로서 대만 대사관 육군 부무관 직함과 ‘천즈칭(陳志淸)’이라는 가명으로 활동했다. 당시 장징궈도 같은 중앙위원회 제6조의 부주임이었는데, 천젠중은 대만 측 정보기관을 모두 장악한 장징궈에게 직보하는 조직 라인에 있었다.

그는 국민당군 육군 중장 신분으로 부산 소재 대만 대사관 내에 ‘지도소조(指導小組)’를 설립하고 중공군 포로들의 전향 및 대만 이송 공작에 착수했다. 지도소조에는 왕둥위안 대사, 천젠중, 비서 줘셴슈(卓獻書), 대사관 소속 무관, 2~3명의 공작원, 그리고 나중에 기자 신분으로 한국에 파견돼 이 소조에 가세한 리스펀(黎世芬), 린쩡치(林徵祁), 웨이징멍(魏景蒙)이 있었다.

대만에서 파견돼 여러 가지 신분으로 위장한 국민당군 특무요원들이 거제도와 제주도의 포로수용소 내 중공군 포로들을 대상으로 한 회유, 전향 및 대만 이송 공작은 대만과 중국국민당 최고 통치자의 승인하에 이뤄졌다. 국민당군 특무요원들은 포로수용소에 수감된 중공군 포로들 중 친공(親共)포로들을 반공포로로 전향시키기 위해 반공조직을 결성해 여기에 가입시키는 공작을 펼쳤다.

한 가지 특기할 만한 사실은 흔히 중공군 포로들의 대만 이송이 휴전 후에 이뤄진 것으로 알려져 있지만, 사실 휴전협정이 조인되기 훨씬 전인 1952년 7월에 있었다는 점이다. 예를 들어 중공군 포로들 가운데 부산 동래읍 거제리에 소재한 포로수용소에 수용돼 있던 83명을 먼저 대만으로 데려갔다는 것이다. 대만 정부가 이들을 대만으로 데려간 목적은 중공과의 이념투쟁에서 민주주의 국가의 이념 및 체제 우위의 상징으로 보여주기 위해서였다.

당시 중공군 포로들의 대만 압송 공작을 주도한 한성하오가 밝힌 바에 따르면, 이 사건은 남한 내 대만 특무공작의 총책임자인 천젠중의 지시로 이뤄졌으며, 한국 경찰 당국의 협조를 받아서 진행된 것이었다. 중공군 포로의 대만행은 비밀리에 전쟁포로들을 석방하기로 한 이승만 대통령의 방침에 의거해 한국 정부가 사전에 대만 대사관에 통보해줌에 따라 극비리에 대만으로 데려간 것이었다.

미군의 승인을 득한 것이었는지는 분명하지 않지만 이 공작은 한국 정부나 혹은 최소한 한국군 지휘부와 대만 정부가 사전에 몰랐던 일은 아니었을 것이다. 동시에 이승만이 반공포로 석방을 이미 1952년 7월 이전에 결심했다고 볼 수 있는 근거가 될 수 있다.

중공군 포로의 대만 이송 공작은 도중에 83명의 중공군 포로들 중 7명이 탈출하는 사건이 벌어지는 통에 잠시 지연됐다. 그러나 천젠중의 지시를 받은 국민당 특무요원들이 탈출한 포로를 다시 검거한 뒤 당시 남한 내 지하조직으로 활동하다 체포된 10여 명의 ‘부산공산당 지하조직원’ 중 9명의 ‘요범(要犯)’들과 함께 그해 10월에 모두 비밀리에 선박에 태워 대만 북동부의 해상관문 지룽항으로 압송해 갔다.

SC지대의 창설

1951년 초봄 대만 내 계통이 다른 복수의 여러 기관이 군인들과 국민당 특무요원들을 한국으로 들여보냈던 시기 한국 거주 화교들을 조직한 주한 대만 대사관이나 대만 국방부와 관련 없이 일군의 중국인이 자발적으로 한국 육군에 소속된 ‘SC지대’라는 ‘특수첩보부대’를 만들었다. ‘SC지대’의 ‘SC’란 영문으로 ‘서울의 중국인’이라는 의미인 ‘Seoul Chinese’ 중 앞 머리글자 S와 C를 딴 약자였다.

SC지대는 류궈화(劉國華)와 왕스유(王世有)의 건의를 받아들인 한국군 정보부대의 책임하에 대략 200여 명의 한국 화교들로 조직된 비밀부대였다. 류궈화는 중국 지린(吉林)성 룽징(龍井) 사람으로, 일제 패망 전 만주국 군관학교인 신경(新京)군관학교 제4기 출신이었다.

SC지대는 중공군이 참전하게 되자 화교들을 모집해 한국군을 측면 지원할 수 있다고 생각한 류궈화가 신경군관학교의 한국인 선후배 및 동기생들을 만나 그들(해군 강태민 소령, 헌병대장 예관수 대령, 육군정보국장 김일평 장군 등)의 연줄과 소개로 육군첩보부대(HID·Headquarters Intelligence Detachment) 부대장 박경원 대령을 찾아가 화교들로 구성된 정보부대를 결성하자고 제안해 결성된 것이었다.

SC지대는 대만 정부와 한국군 육군정보부대가 서면협정을 체결해 HID부대 소속 중국인 화교부대로 출발했다. 그 시절 한국군 육군정보부대는 ‘4863부대’ 혹은 영어로 ‘HID’로 불렸다.

SC지대는 설립 시기 및 장소, 설립목적, 소재지 정도를 제외하면 여타 조직, 인원, 소재지, 부대편성, 대만과의 지휘계통 관계, 활동 및 전과, 해체 시기에 관한 정확한 전모가 드러나 있지 않은 상태다.

SC지대의 상황을 소개한 회고록을 남긴 친위광(秦裕光)의 증언에 의하면, SC지대는 1951년 3월 HID가 있던 부산에서 창설돼 1953년 9월까지 활동했다고 한다. SC지대는 부산에서 창설됐지만 본부는 창립 후 서울 사직공원 옆의 민가에 두었고, 2개월 뒤 그 인근의 종로구 청진동 소재 이시영의 집으로 옮겼다고 한다. 따라서 대원들의 주요 활동 공간은 부산이 아니라 서울과 그 이북 지역이었다.

SC지대의 진짜 목표는 중국 동북거점 확보

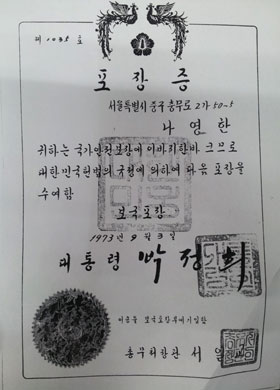

|

| 박정희 정부는 SC지대 뤄잉한에게 보국포장을 수여했다. 사진=서상문 |

이는 겉으로 표방한 원론적인 기치였을 뿐, 내부적으론 장제스의 군사적 반격 의지를 실현시키기 위한 여건 조성이 본질적인 목적이었다. 국민당이 SC지대를 결성한 목적은 한국군의 힘을 빌려 압록강을 건너 중국 동북 지역의 후방으로 침투해 들어가 그곳에서 정보망을 구축함과 동시에 대중공 유격전을 위한 거점을 확보하는 것이었다. 앞에서 SC지대의 구성원이 200여 명 규모였다고 한 것은 1951년 3월 최초 설립 시에는 1개 지대로 출발했다가 나중에 더 많은 대원이 모집됨에 따라 점차 지대 수가 늘어난 것으로 판단된다.

SC지대 대원들은 전원 화교들이었고, 한국군 김용덕 소령을 명예대장으로 위촉했다는 설이 있다. SC지대는 한국군 육군정보부대에 소속돼 있으면서 한국군의 명령을 받고 움직였는데, 류궈화가 맡은 군사 방면 외에 주로 한국군이 왕스유에게 임무를 전하면 그가 필요한 무기, 장비와 인원을 모집해서 수행했다고 한다. 왕스유가 실제 행정 지휘를 맡았고, 군사 관계 활동은 류궈화가 지휘했다.

SC지대 출범 시 이 부대의 군사 및 행정의 총 책임자가 된 류궈화와 왕스유 아래에 제1지대장은 웨이쉬팡(魏緖舫), 부지대장은 한국인 SC명예대장으로 위촉된 바 있는 김용덕 소령이었다. 제2지대장은 뤄잉한(羅英漢, 나중에 羅亞通으로 개명)이 맡았으며, 부지대장은 한국인 이백건(李百健·‘李佰建’으로 기억한 이도 있음) 대위였다.

‘중국수색대’

제1지대장 웨이쉬팡은 1923년 중국 안둥(安東, 현 丹東)에서 태어나 국민당군 대위로 임관한 바 있다. 그는 1951년 1월 5일, 당시 28세의 나이로 평양을 포기하고 철수하는 유엔군을 따라 중국인 화교로 결성된 ‘평양화교반공애국청년보위단’ 단원 약 30명을 이끌고 남한으로 내려왔다. 그는 자신이 데리고 온 단원들을 한국군 제1사단 예하 ‘중국수색대’로 재편해 활동을 하던 중 한국군 제1사단 제15연대에 소속됐다. 제1사단 정보참모 김안일(金安一) 중령의 지휘를 받고 있다가 김 중령이 제15연대장으로 승진 발령되자 중국수색대도 그를 따라 제15연대에 소속됐다.

SC지대는 시간이 지남에 따라 부대원이 늘어났지만 여기에 참여한 전체 대원 수가 정확하게 몇 명이었는지는 분명하지 않다. 뤄잉한은 중국 화교들이 조직한 몇 개의 부대 중 SC지대의 인원이 300여 명으로 가장 많았다고 했다. 300여 명 중 전선에 약 100명이 나가 있었고, 나머지 약 200명은 후방지원대로 편성돼 있었다고 한다. 그런데 뤄잉한은 필자와 만나 대담을 나누기 전인 2005년의 다른 인터뷰에선 SC지대의 대원이 약 500명이었다면서 이 500명 중 실제 전선에 투입된 대원이 약 200명이었고, 나머지 300명은 후방에서 지원 활동을 했다고 언급한 바 있다. 한편, SC지대의 다른 참여자인 친위광은 SC지대가 대략 200명을 대원으로 모집했고, 이 중 70명이 무장공작원이었으며, 나머지는 후방에서 지원 활동을 했다고 했다.

대만 정부가 지원

|

| SC지대원들이 한국전 참전 공로를 인정받아 보국포장을 받은 후 1973년 9월 22일 기념촬영을 했다. 사진=서상문 |

SC지대 대원들은 서울시 종로구 내자동과 경기도 파주군 문산의 월룡면에서 10주 정도 정보 및 전투훈련을 받았다. 훈련을 마친 후 그들은 12명이 1개조가 되어 전선에 나가 있던 HID에 배치돼 적진이나 후방의 정보 수집 임무를 수행했다. 대원들은 육·해·공 3로로 황해도 연백, 해주, 강원도 철원, 김화, 평강에서부터 해로로 멀리 함경남도 함흥에 이르기까지, 또 항공기로 평안도 성천, 순천 등지의 적진에까지 침투해 적정을 살피고 정보를 수집했다.

SC지대 대원들은 동부, 중부, 서부 전선에 배치됐지만, 그들이 주로 활동한 지역은 동부 전선의 속초, 중부 전선의 철원, 화천, 상대일리, 강원도 북한강 강변의 지암리(현 춘천시 사북면 소재), 인제, 서부 전선의 경기도 여주, 의정부, 장단, 교동도, 석모도 등지였다. 교동도의 부대는 인사리에 소재했었다.

서울의 미 제1기병사단에서 일하거나 전방의 전투에 투입되기도 했던 그들의 주된 임무는 적정 파악, 정보 수집 위주의 척후(斥候)공작이었고, 전투는 부차적 활동이었다. 그들은 또한 한국군 육·해·공군에서 파견한 첩보원 신분으로 가장해 적진 깊숙이 들어가 정보 수집을 위주로 한 척후공작도 수행했다. 중공군 포로 심문 시 통역은 물론, 확성기 달린 비행기를 타고 행한 선전, 전단 살포와 대적 방송 선전, 북한 지역에서의 유격전 수행도 임무 가운데 하나였다.

일본인도 참여

SC지대 대원들은 한국어와 중국어를 모두 말할 수 있는 화교들이어서 정보 수집 요원으로서 갖춰야 할 언어소통 능력을 갖추고 있었기 때문에 정보 수집 면에서도 성공률이 높았다. 그들은 정보를 수집하기 위해 중공군을 생포하거나, 중공군 군복이 바뀌었을 때는 바뀐 군복을 탈취해 오는 임무를 수행하기도 했다. 또 북한군을 맞닥뜨리면 중공군 복장으로 갈아입고 중공군인 체했으며, 중공군을 만나게 되면 북한군 복장으로 갈아입고 북한군 행세를 했다.

SC지대에는 북한에 침투하기 위한 간첩조도 있었는데 밀파훈련에 참여한 이들 중 화교 40명 이외에 한국인뿐만 아니라 일본인도 있었다고 한다. 또 이 훈련대원들 중에는 대만에서 온 5~6명의 여성도 있었는데, 그들은 모두 계급 없는 군복을 입었다. 그들도 한국군 소령 혹은 한국 공무원 부이사관급 대우를 받고 훈련한 뒤 대략 1952년쯤부터 북한 지역으로 투입됐다.

또 한국전쟁이 끝난 뒤 그들은 남한에서 암약하던 중공 간첩 40여 명을 검거했다고 한다. 당시 중공 간첩조직의 본부는 인천에 있었고, 검거된 간첩 가운데 2명은 총살당했다.

휴전 사흘 전에도 북파 공작

SC지대는 휴전협정 조인 약 2주 전쯤인 1953년 7월 15일에도 한국군 육군정보부대의 명령을 받고 대원 30명이 유격전을 수행하기 위해 북한에 보내졌다고 한다. 이 중 15명은 백두산에 잠복하라는 명령을 받았으나 임무 수행에 실패했다.

또 SC제55지대 이백건 대위의 명령에 따라 휴전협정이 조인되기 불과 3일 전인 1953년 7월 24일에도 북한군 관련 정보 수집 임무를 수행하기 위해 50명에 가까운 북파공작조가 비행기로 여의도공항을 출발해 원산 앞바다의 여도에 도착한 후 퇴조 시에 배를 타고 들어가 적후 공작을 수행했다. 이 작전에는 SC지대 행정 책임자인 왕스유도 참여했지만, 그는 도중에 서울로 되돌아갔다. 나머지 대원들은 임무 수행 중 적에게 포위돼 대부분이 사망하고, 7명[오중현, 뤄잉한, 푸쉐린(傅學林), 인천에서 온 중국인 2명, 한국인 무전병 2명]만이 살아서 동해안의 청강으로 돌아왔다고 한다.

전체적으로 SC지대는 임무를 수행하는 과정에서 전사자와 실종자가 수십 명씩 발생했으며, 특히 적지침투 공수작전에서 피해가 많았다. 뤄잉한은 필자에게 SC지대에 참여해 전쟁에서 희생된 화교들은 100명 이상이었으며, 당시 SC지대 대원들의 중국 둥베이(東北) 지역 침투는 한 번도 성공한 적이 없었다고 진술한 바 있다.

SC지대는 1953년 7월 말 휴전협정이 조인된 이후에 해산됐다. 한국인으로서 SC지대 요원으로 참여했던 김석구는 수년 전 필자와 나눈 면담에서 SC지대는 강원도 쪽 한국군 부대로 배속됐다가 휴전 후에 해체된 것으로 들었다고 진술했다. 그러나 대원들 가운데 일부는 휴전협정이 체결된 이후에도 활동을 계속했다고 주장했다.

국립묘지에 안장된 SC대원들

|

| SC지대에서 활동하다 전사한 장후이린(姜惠霖)은 1963년 서울국립현충원에 안장됐다. |

예컨대 육군 제1사단 제15연대에 소속돼 종군하던 중 전사한 장후이린(姜惠霖)은 1964년 12월에 대한민국 국립묘지에 안장됐다. 이 밖에 왕스유, 류궈화, 뤄잉한, 츠젠판, 김성정, 왕주싼(王竹三), 오중현, 장쉬둥(張緖東), 화위구이(華裕桂), 리수하이(李樹海), 취쭝셴(曲宗愼) 등 11명이 박정희 정부 때에 전공을 인정받아 대통령령에 의거 보국훈장을 받았다. SC제1지대장 웨이쉬팡도 전공을 인정받아 그의 사후 1990년 4월 국립서울현충원(동작동 국립묘지)에 묻혔다. 사망자 가운데는 장후이린과 웨이쉬팡 두 사람만 국립묘지에 안장돼 있다.⊙