⊙ 美, 중국 견제 위해 반도체 전쟁 벌이면서 정치적·군사적 리스크 있는 한국 대신 일본을 파트너로 선정?

⊙ ▲미국의 화웨이 제재 ▲IBM, 日에 2나노 반도체 시제품 제작 요청 ▲TSMC, 日도쿄대 디자인연구소 설립 지원(2019년)

⊙ 아마리 아키라 자민당 의원, 반도체전략추진의원연맹 설립… 日 정부, 반도체 산업 재건에 10년간 10조 엔 투자 약속(2021년)

⊙ 일본 국책 반도체 회사 라피더스 설립… 토요타, 덴소, NTT, 소니 등 민간기업 8개 사가 10억 엔씩 출자(2022년)

⊙ 라피더스, 최첨단 논리(Logic) 반도체를 소량이라도 빨리 생산하는 것이 목표… 토요타 생산방식(TPS)의 반도체판

朴正圭

1968년생. 한양대 기계공학과 졸업, 한국과학기술원 기계공학과 석사, 일본 교토대 정밀공학과 박사 / 기아자동차 중앙기술연구소 연구원, 日 교토대 정밀공학과 조교수, LG전자 생산기술원, 현대자동차 자동차산업연구소·해외공장지원실 근무. 現 한양대 미래자동차공학과 겸임교수, 글렌데일 홀딩스 부대표 / 번역서 《실천 모듈러 설계》 《도요타 제품개발의 비밀》 《모노즈쿠리》

⊙ ▲미국의 화웨이 제재 ▲IBM, 日에 2나노 반도체 시제품 제작 요청 ▲TSMC, 日도쿄대 디자인연구소 설립 지원(2019년)

⊙ 아마리 아키라 자민당 의원, 반도체전략추진의원연맹 설립… 日 정부, 반도체 산업 재건에 10년간 10조 엔 투자 약속(2021년)

⊙ 일본 국책 반도체 회사 라피더스 설립… 토요타, 덴소, NTT, 소니 등 민간기업 8개 사가 10억 엔씩 출자(2022년)

⊙ 라피더스, 최첨단 논리(Logic) 반도체를 소량이라도 빨리 생산하는 것이 목표… 토요타 생산방식(TPS)의 반도체판

朴正圭

1968년생. 한양대 기계공학과 졸업, 한국과학기술원 기계공학과 석사, 일본 교토대 정밀공학과 박사 / 기아자동차 중앙기술연구소 연구원, 日 교토대 정밀공학과 조교수, LG전자 생산기술원, 현대자동차 자동차산업연구소·해외공장지원실 근무. 現 한양대 미래자동차공학과 겸임교수, 글렌데일 홀딩스 부대표 / 번역서 《실천 모듈러 설계》 《도요타 제품개발의 비밀》 《모노즈쿠리》

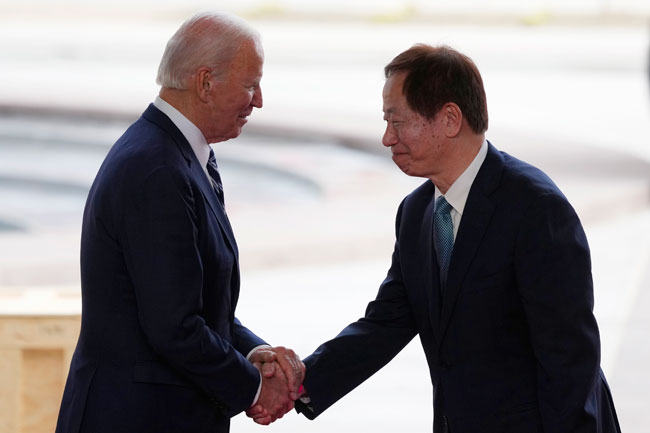

- 바이든 미국 대통령은 2022년 12월 7일 애리조나주 피닉스에 있는 TSMC 공장 건설 현장을 방문했다. 오른쪽은 마크 리우 TSMC 회장. 사진=AP/뉴시스

반도체 전쟁이 격화되고 있다. 중국은 2001년 WTO(자유무역기구)에 가입한 이후 비약적인 경제성장을 이루었다. 하지만 강력해진 경제력을 바탕으로 중국이 만드는 위계(位階)질서에 주변국을 편입시키고자 한다. 특히 장기 집권 시대를 연 시진핑(習近平)은 2027년까지 대만 공격 준비를 끝내라고 군(軍)에 지시한 것으로 알려져 있다.

반도체는 미중(美中) 패권(覇權) 경쟁의 핵심이다. 이제 미국은 본격적으로 최첨단 반도체 장비의 중국 유입을 막기 시작했다. 그리고 칩스법(CHIPS and Science Act)을 만들어 미국 내 반도체 공장을 만드는 기업에 생산보조금 390억 달러(50조원)를 지불할 예정이다. 보조금을 신청한 기업은 향후 10년간 중국 투자가 제한되는 등의 제약이 따른다.

한국은 그동안 ‘안보는 미국, 경제는 중국[안미경중(安美經中)]’이라는 양다리 전략을 구사해왔다. 하지만 이제 반도체에서만큼은 이 전략을 사용할 수 없다. 반도체 기술 변화와 동반하여 발생한 반도체 공급망의 변화는 반도체 산업의 새로운 경쟁구도를 만들어내고 있다.

이런 상황에서 일본의 움직임이 주목된다. 삼성전자로 대표되는 한국 반도체의 발전의 역사는 일본 반도체 패망의 역사이기도 했다. 히타치, NEC, 도시바 등의 반도체 명가(名家)는 이미 20년 전에 DRAM 생산을 포기했다. 그런 일본이 미국 IBM과 손잡고 최첨단 반도체(2nm 공정)를 만들겠다고 한다. 대만 기업(TSMC)은 일본의 구마모토에 반도체 공장을 짓고 있다.

미국-일본-대만은 지금 무슨 꿍꿍이일까? 한국 기업이 외톨이가 되는 것은 아닐까? 지금 반도체 산업의 변화를 일본을 중심으로 살펴보고, 향후 한국 반도체 산업이 어떻게 대응해야 할지에 대해 논의해보도록 하자.

중국산 스파이칩 사건

누구나 큰일을 할 때는 어떤 계기가 있기 마련이다. 그리고 일을 하기로 마음먹고 일정한 준비 기간을 거쳐 실행하게 된다. 기업과 국가도 마찬가지다. 지금 반도체 전쟁이 일어나게 된 직접적인 계기와 의사 결정이 일어난 시점을 다시 한 번 뒤돌아볼 필요가 있다. 정확히 알 수는 없지만, 지나간 신문을 다시 살펴보면 추정할 수는 있다. 일단 몇 가지 사건을 살펴보자.

2018년 10월 4일 미국 《블룸버그비즈니스위크(BBW)》는 중국에서 만들어 미국 주요 기업에 납품한 전산 서버용 회로기판에 스파이칩이 장착되어 있다고 보도했다. 애플, 아마존을 포함한 미국 주요 IT기업뿐만 아니라, 미국 중앙정보국(CIA), 국방부 데이터센터 등에 납품한 서버에서도 사용되었다고 보도했다. 이 칩은 정상적인 인증 절차를 거치지 않고 컴퓨터와 암호 시스템 등에 접근할 수 있도록 하는 역할(백도어/뒷문)을 한다.

이후, 2019년 5월 15일 트럼프 당시 미국 대통령은 ‘정보통신기술 및 서비스 공급망 확보에 관한 행정명령’을 발동했다. 미국의 국가안보를 침해하고 미국 기업의 기술 유출을 시도하는 타국(他國) 기업과의 거래를 전면 금지하는 내용이었다. 이후, 미국 상무부는 중국 화웨이가 미국 기업들과 어떤 거래도 할 수 없도록 하는 행정명령을 시행했다. 여러 이유가 있겠지만, 이때부터 미국이 중국을 제재(制裁)해야겠다는 결심을 한 것으로 보인다.

IBM, 일본에 2나노 반도체 제작 요청

한편 2019년 여름, 미국 IBM 간부인 존 켈리(John Kelly)가 히가시 데쓰로(東哲郎)에게 전화를 했다. 히가시는 1996년, 당시 46세의 나이에 세계 3위의 반도체 장비 회사인 도쿄일렉트로닉스의 사장이 된 인물이다. 전화 내용은 놀라웠다. 2나노 최첨단 반도체 생산을 IBM의 기술 라이선스를 활용해서 일본이 생산해달라는 요청이었다. IBM은 반도체 기술을 제공하여 라이선스 비용을 받는 회사로 이미 2나노 반도체 시작품(試作品)을 가지고 있었다. 삼성전자가 2022년부터 만드는 3나노 반도체 역시 IBM의 기술에 기초한 것이라고 한다. 이렇게 2019년 미국의 IBM은 기술협력 대상을 한국에서 일본으로 변경했다(《주간 다이아몬드》 “일본 반도체 최후의 도박”, 2023년 2월 25일 자).

하지만 일본은 이미 반도체 집적화(集積化) 경쟁에서 탈락한 국가이다. 반도체 미세화 기술은 40나노에서 멈춰 서 있다. 그런 일본에서 2나노 반도체를 만드는 것이 가능할까? 일본은 먼저 IBM의 의도를 파악하는 일이 필요했다. 그리고 일본 반도체 메이커 중 2나노 반도체 생산을 할 의지가 있는 곳을 찾아야 했다. IBM은 진정성이 있었다. 추후 자세히 언급하겠지만, 한국의 지정학적(地政學的) 문제일 수도 있고, 삼성전자가 너무 큰 기업으로 변신했기에 다른 경쟁 후보를 만들고 싶었을 수도 있다.

히가시는 먼저 일본 반도체 기업인 도시바와 소니에 IBM의 의사를 타진했지만 거절당했다. 일본 기업은 거액을 투자할 여력이 없었다. 히가시는 결국 정부의 도움이 필요하다고 판단, 자민당의 아마리 아키라(甘利明) 중의원(衆議員)에게 연락했다. 이후 일본 정부의 적극적인 협조하에 2022년 8월 라피더스(Rapidus)라는 일본 국책 반도체 회사가 설립되었다. 라피더스가 추구하는 반도체 비즈니스 모델은 후술(後述)하겠다.

TSMC, 도쿄대와 손잡다

2019년 일본 정부는 반도체 문제에 몰두하고 있었다. IBM으로부터 2나노 반도체 생산을 의뢰받은 바로 그 시점에 일본 정부는 대만의 반도체 파운드리(위탁생산) 메이커인 TSMC와 공장 유치를 위한 교섭 중이었다. 그 계기는 고노가미 마코토(五神眞) 도쿄대학 총장과 모리스 창(張忠謀) TSMC 회장의 만남이다. 2018년 말, 물리학을 전공한 도쿄대학의 고노가미 마코토 총장은 대만으로 건너가 TSMC의 모리스 창 회장과 만났다. 그 자리에는 모리스 창에 이어 TSMC의 회장이 될 마크 류(劉德音), 그리고 스탠퍼드대학 교수이면서 TSMC의 연구개발 부문을 담당하는 필립스 윙(黃漢森)도 함께했다.

여기서 모리스 창은 TSMC와 도쿄대가 같이 흥미로운 연구를 해나가자는 제안을 한다. 새로운 변화를 직감한 고노가미 도쿄대 총장은 게이오대학에 근무하는 구로다 타다히로(黑田忠應) 교수에게 연락하여 TSMC와의 공동 연구 책임자가 되어달라고 요청했다. 구로다는 도시바에서 20년 이상 반도체 개발을 담당했던 경력의 인물이다. 그는 2019년 8월 도쿄대로 자리를 옮겨, 10월에 TSMC의 지원을 받아 시스템디자인연구센터(디랩/d.lab으로 약칭)를 설립했다. 디랩은 회원제이며 어떤 반도체 칩을 어떤 기술로 만들어 어디에 사용할지를 도쿄대 전자공학과 각 연구실과 기업이 서로 토론하는 방식으로 운영된다. 그리고 TSMC는 도출된 아이디어를 기초로 직접 반도체 시제품을 만들어서 제공했다(《닛케이 비즈니스》 2021년 12월, “도쿄대+TSMC의 구심력, 일본의 반도체가 각성한다”). TSMC는 반도체의 미래 변화에 적응하기 위해 일본 기술이 필요했던 것이다. 한마디로 2019년은 국가 간 연합전선을 형성하는 시기라 볼 수 있다.

2019년 한국 상황은

2019년 한국 상황을 되돌아보자. 2018년 10월, 한국 대법원은 강제징용 피해자 4명에게 1인당 1억원을 배상하라고 판결했다. 일본은 한일협정 위반이라고 반발했다. 2019년 7월 일본 정부는 반도체 핵심 소재인 불화수소 등 3개 품목의 한국 수출을 규제했고(‘화이트 리스트’ 배제 조치), 한국 정부 고위관계자는 소셜미디어서비스(SNS)에 죽창가를 올렸다.

SK하이닉스가 인텔의 중국 공장 인수 계약에 서명한 시점이 2020년 10월이다. 반도체 분야에서 중국을 고립시키고자 하는 미국의 의도를 인텔이 알고 있었는지 알 수 없다. 하지만 결과론적으로 인텔은 중국 내 반도체 공장을 한국 기업에 떠넘겨 버렸다. 지금 돌이켜보면 2019년의 대한민국은 세상 물정을 너무 몰랐다. 미국-대만-일본 간에 이런 연합전선이 형성되고 있는 줄은 상상도 못 했다.

제철 산업과 반도체 산업은 유사한 점이 있다. ‘무슨 뚱딴지같은 말인가’라고 하는 사람도 있겠지만, 산업의 형태가 비슷하다.

자동차 산업은 여러 가지 부품을 가지고 하나의 제품을 만드는 조립 산업(Assembly Industry)이다. 이와 대비되는 개념인 프로세스 산업(Process Industry)은 원재료를 일련의 공정(프로세스)을 거쳐 원하는 형태의 제품으로 만들어나가는 산업이다. 제철, 화학 산업이 전형적인 예다. 반도체 산업은 프로세스 산업에 가깝다. 프로세스 산업은 막대한 설비 투자비가 필요하다. 그래서 국가 정책과 많은 연관성을 가지고 있다.

TSMC는 대만 국가 정책의 산물

지금 반도체 제조 부문에서 세계 톱의 자리를 차지하고 있는 대만 TSMC의 설립 과정은 한국의 포항제철(포스코)의 그것과 닮았다. 우리는 흔히 모리스 창이 50대의 나이에 TSMC를 창업했다고 알고 있다. 하지만 한 개인이 거대 자본이 들어가는 반도체 회사를 설립하는 것이 가능할까?

TSMC의 태동은 1969년으로 거슬러 올라간다. 당시 대만의 경제부장(장관)으로 있던 쑨원쉬안(孫運璿)이 박정희(朴正熙) 전 대통령이 설립한 한국과학기술연구원(KIST)을 방문하고 충격을 받았다. 그는 대만도 뭔가 하지 않으면 한국에 뒤처지겠다는 위기감을 가지고 귀국하여 해외 전문가들의 의견을 듣기 시작했다. 그렇게 해서 1973년에 대만 공업기술연구원(ITRI·Industrial Technology Research Institute)이 설립되었다.

사실 대만의 반도체 산업은 ITRI(공업기술연구원)와 함께한다. 현재 삼성전자에 이어 반도체 파운드리 부문에서 세계 3위를 하고 있는 대만 반도체 메이커 UMC(聯華電子)도 1980년 ITRI에서 창업(스핀오프)한 회사이다.

모리스 창은 1987년 ITRI의 3대 원장으로 영입된 인물이다. 그는 공업기술연구원장으로 출근한 지 2주 만에 당시 대만의 리궈딩(李國鼎) 정무위원으로부터 미션을 부여받았다. 정부가 출자하는 방식으로 대형 IC(집적회로) 회사를 만들려고 하니 사업모델을 짜보라는 것이었다. 대만 반도체 메이커인 UMC가 고도의 반도체 회사로 성장하지 못하자 대만 정부가 내린 결단이었다. 이렇게 해서 만들어진 회사가 TSMC이다[《TSMC 발전의 수수께끼를 풀다》, 아사모토 테루오(朝元照雄) 교수 2013년 논문].

TSMC 설립 시 대만 정부가 48.3%의 자본을 출자하고, 네덜란드 회사인 필립스가 27.5%, 그리고 나머지 24.2%를 대만의 여러 민간 기업이 출자했다. 즉 TSMC라는 회사는 대만 정부의 강력한 의지와 재원 지원, 필립스의 기술 제공, 그리고 모리스 창이라는 혜안(慧眼)을 가진 리더가 있었기에 가능했다.

박태준(朴泰俊)이라는 걸출한 리더, 일본제철의 기술 지원, 정부의 강력한 의지와 재원 지원으로 설립된 포항제철(포스코)과 거의 유사한 창업 스토리다.

모리스 창이 생각한 비즈니스 모델은 설계와 제조를 분리해 반도체 제조만 하는 기업을 만들겠다는 것이었다. 이 개념은 미국 미시간대학의 콘웨이(Lynn Conway)와 미드(Carver Mead) 교수가 집적회로(VLSI) 설계 시에 디자인 룰(Design Rule)을 설정한 덕분에 가능해졌다(1978~1979년). 건축 설계와 시공이 분리되고 책을 기획·편집하는 출판사와 인쇄소가 분업화된 것처럼 반도체 산업에서도 설계와 제조가 분업화되었다. 활자 인쇄술을 고안한 구텐베르크의 이름을 빌려 반도체 업계에서는 ‘구텐베르크 모멘트(Gutenberg Moment)’라고 부른다(《칩전쟁(Chip War), 크리스 밀러, 2022년). 모리스 창이 제시한 반도체 파운드리(위탁생산) 모델은 성공하여 지금 TSMC는 최고의 반도체 회사가 되었다.

반도체 재건에 뛰어든 일본

1970년대 한국이 포항제철을 건설할 때의 모습처럼 지금 일본은 정부, 기업, 학자들이 혼연일체(渾然一體)가 되어 반도체 산업 재건에 나서고 있다. 앞에서 언급했던 자민당의 아마리 아키라 중의원은 다른 몇 명의 의원과 함께 2021년 5월 반도체전략추진의원연맹을 설립했다. 그리고 일본 정부는 반도체 산업의 재건을 위해 10년간 10조 엔(100조원)을 투자하겠다는 약속을 했다.

2021년 10월 일본 정부는 TSMC의 유치를 발표했다. 기시다 총리는 기자회견을 열어 TSMC에 대한 지원을 표면화했다. 실제 일본 정부는 2021년에 7740억 엔, 2022년에 1조3000억 엔의 예산을 책정하여 집행했다. 당초 TSMC는 구마모토에 22~28나노 반도체 공장을 건설할 예정이었지만, 일본 경제산업성의 강력한 요청에 의해 12나노 반도체 공장도 만들기로 했다.

앞에서 언급한 히가시 데쓰로 도쿄일렉트로닉스 사장 및 그와 뜻을 함께한 반도체 생산기술 전문가 고이케 아쓰요시(小池淳義)는 아마리 아키라 중의원의 사무실에서 경제산업성 간부들에게 반도체 재건의 필요성을 역설했다.

일본 정부는 IBM의 2나노 반도체를 양산하기 위해 직접 회사를 설립하기로 결정하고 2020년 봄에 프로젝트 멤버를 결성했다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 중국의 대만 침공 가능성이 대두되면서 일본 정부의 움직임은 가속되었다. 2022년 5월 경제산업성 간부가 미국 IBM의 알바니 연구소를 시찰했고 IBM의 다리오 길(Dario Gil) 수석부사장이 일본에서 기시다 총리와 면담했다. 반도체 전쟁에 일본도 국가적인 레벨로 경쟁에 뛰어든 것이다.

라피더스, 소량이라도 빨리 생산

이런 과정을 거쳐 2022년 8월에 일본 국책 반도체 회사인 라피더스(Rapidus)가 설립되었다. 데쓰로 도쿄일렉트로닉스 사장이 회장을, 고이케가 사장을 맡았다. 토요타, 덴소, NTT, 소니 등 민간 기업 8개 사가 10억 엔씩 출자했다.

라피더스에 투자한 토요타, 덴소, NTT 등은 최첨단 반도체가 필요하다는 점에서 공통점이 있다. 토요타, 덴소는 자율주행용 반도체가 필요하다. NTT는 통신용 반도체가 필요하다. 다품종(多品種) 소량 생산을 추구하는 일본 메이커는 TSMC에 반도체 주문을 해도 언제나 찬밥 신세였다. TSMC의 최고 고객은 애플이다. 애플은 아이폰을 1년에 2억 개 판매한다.

전 세계 자동차 1위 메이커인 토요타는 1년에 1000만 대의 차량을 판매한다. 게다가 차종도 다양하다. 미래 자동차가 자율주행을 하기 위해서는 첨단 반도체가 필요하다. 하지만 TSMC가 필요할 때 만들어준다는 보장이 없다. 최근 몇 년간 차량용 반도체가 부족하여 자동차 공장이 계속 멈춰 섰다. 가전/전자 산업이 몰락한 일본 입장에서 자동차 공장이 멈춰 선다는 것은 상상도 하기 힘든 일이다. 일본 정부는 어떻게든 이 문제를 해결하고 싶었다.

라피더스는 최첨단 논리(Logic) 반도체를 소량이라도 빨리 만들어 주는 것을 목표로 한다. 라피더스라는 회사 이름은 라틴어로 ‘빠르다’라는 뜻이다. 즉 회사가 추구하는 목표를 사명(社名)으로 정했다.

‘경쟁에서 승리하기 위한 비책’

라피더스가 추구하는 생산 방식은 자동차 생산 방식의 전형인 토요타 생산 방식(TPS·Toyota Production System)과 비슷하다. TPS는 자동차의 차체가 용접되고 페인팅한 후 여러 가지 부품을 조립하여 완성 차량을 만들어내기까지 소요되는 시간(Lead Time)을 줄이는 것을 목표로 한다. 그리고 다양한 고객에게 다양한 차량을 공급하기 위해 서로 다른 차량이라도 동일한 컨베이어 벨트 위에서 생산할 수 있도록 했다.

하지만 반도체 생산의 경우에는 토요타 생산 방식과 반대로 움직였다. 생산 비용을 줄이기 위해 가능하면 한 번에 동일한 반도체를 많이 찍어 내고자 했다. 이런 방식을 배치 방식(Batch Wafer Processing)이라고 한다.

라피더스는 배치 생산과 반대로 웨이퍼 한 장씩 소량으로 생산하는 방식(Single Wafer Processing)을 채택한 것으로 알려져 있다. 이렇게 하면 소량의 주문이라 하더라도 빠른 시간 안에 반도체를 공급할 수 있다. 반도체 업계에서는 이런 방식을 단(短)TAT 생산시스템이라고 부른다. 여기서 TAT는 턴어라운드 타임(Turn Around Time)의 약자로 반도체 제조시간을 단축한다는 의미이다. 라피더스가 추구하는 반도체 생산 방식은 토요타 생산 방식(TPS)의 반도체판이라고 볼 수 있다.

도쿄대 구로다 타다히로 교수는 이 생산 방식이 ‘경쟁에서 승리하기 위한 비책(秘策)’이라고 표현했다. 그는 2023년 1월 《일본경제신문》과의 인터뷰에서 “반도체가 20년, 30년간 코스트를 낮추는 경쟁이 진행되었지만, 이제 반도체는 코스트와 함께 성능도 중요한 시대로 바뀌고 있다”면서 “라피더스가 추구하는 단(短)TAT 생산시스템이 이제부터 유효할 것”이라고 말했다. 파운드리 산업에 늦게 진출한 일본이 삼성전자, TSMC와 동일한 방식의 비즈니스 모델로는 이길 수 없기에 생산 방식의 혁신을 통해 새로운 비즈니스 모델로 승부를 걸겠다는 것이다.

대만의 반도체 전문가 루시 첸(Lucy Chen)은 2023년 2월 20일 《일본경제신문》과의 인터뷰에서 라피더스가 2나노 반도체 양산에 성공할 것이라고 보았다. 미국의 IBM과 벨기에 imec(세계적 반도체 연구기관)이 기술적인 지원을 해준다는 점, 그리고 일본은 반도체 재료와 장비 분야에서 세계 최고 수준이라는 점이 이유이다. 단, 양산(量産)에 성공하더라도 비즈니스를 지속시킬 수 있을 정도로 고객을 확보할 수 있을지에 대해서는 의문을 제기했다.

IBM은 왜 일본을 선택했을까?

IBM은 2014년 미국의 반도체 제조공장을 매각하고 반도체 양산 업무를 포기한 회사이다. 하지만 최첨단 기술력을 바탕으로 새로운 반도체 공정 기술의 노하우를 제공하고 라이선스 비용을 받는 비즈니스는 지속했다.

이제 IBM은 3개 회사와 파트너 관계를 맺고 있다. 삼성전자가 최고의 파트너로 2022년부터 삼성은 IBM 기술을 기초로 3나노 반도체의 양산에 착수했다. 그리고 인텔도 IBM과 제휴 관계를 맺었다. 2021년 인텔의 CEO인 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)는 취임 초기에 사업전략 설명회를 하면서 “IBM과 첨단 반도체 연구 개발을 할 것이다”고 발표했다. 3번째 파트너가 된 라피더스는 기술적으로 가장 난이도가 높은 2나노 반도체 양산을 책임지게 되었다.

미국의 IBM은 왜 일본을 새로운 파트너로 정했을까? 정확히 알 수는 없지만, 추정해볼 수는 있다. 위의 그림은 미국과 중국의 반도체 전쟁의 양상을 표현한 그림이다. 반도체가 설계와 제조의 분업 현상이 발생하면서 전문화가 이루어졌다. 반도체 공정의 미세화가 진척되면서 최첨단 반도체를 만들 수 있는 반도체 회사는 이제 거의 남지 않았다.

이런 상황에서 미국의 IBM은 대만의 TSMC와 대항할 반도체 회사를 세력화할 필요가 있었다. 인텔의 반도체 제조 기술은 미덥지 않은 수준이었다. 2019년 한국 상황을 본다면 정치적·군사적 리스크가 여전한 곳이었다. 그리고 삼성전자 또한 반도체 업계에서 너무 큰 존재이기에 새로운 대항마로 일본을 내세우는 것은 아닐까?

미국은 일본 반도체 제조회사의 중국으로의 반도체 수출을 금지시켰고, 일본 정부는 이를 빠르게 수용했다. 미국이 중국을 견제하고 중국의 반도체 산업을 고사(枯死)시키기 위해서는 반도체 장비와 재료가 중국으로 들어가는 것을 막아야 한다. 일본은 그 역할을 충실히 이행해주고, 2나노 반도체라는 첨단 반도체 기술을 제공받을 기회를 잡았을 수 있다. 한편, 반도체 공정의 미세화가 진전되면서 반도체 장비와 재료 처리 기술이 더욱 중요해졌다. 결국 IBM은 2나노 반도체를 양산하기 위해서는 일본 기술이 필요하다고 판단했을 수도 있다.

해외 기술 동향에 둔감한 한국 기업들

이제 우리는 무엇을 해야 할까. 반성이 필요하다. 국제 정세의 변화에 너무 어두웠다는 점에 있어 반성해야 한다. 우리는 명분이 앞서 실제 상황을 정확히 보지 못하는 경향이 있다.

21세기 전쟁은 총과 대포로 하는 것이 아니라, 반도체, 배터리, 자동차로 진행되고 있다. 그렇다면 관련된 해외 경쟁사의 동향을 면밀하게 파악하는 것이 기본이다. 하지만 좀처럼 이런 일을 하지 않는다. 특히 기술적 동향에 대해 관련 일을 꾸준하게 지속한 사람이 별로 없다. 기업 경제연구소에 가보면 근무 경력이 몇 년 되지 않은 얼굴이 많다. 공장이나 연구소에서 일을 해본 적이 없는, 그래서 엔지니어와 대화를 해낼 수 없는 경영진이 대부분이다. 이런 상황에서 기술 변화의 의미를 파악하는 것은 무리이다.

반도체 산업이 수평분업화되면서 개별 기업만의 역량으로 최고 수준을 달성하기는 곤란해졌다. 가령 반도체 초미세 가공에 필요한 EUV라는 노광 장치는 네덜란드의 ASML이라는 회사만이 만들 수 있다. 하지만 그 EUV에 들어가는 광원은 미국의 사이머라는 회사가 독점하고 있다. 이런 식으로 최고의 기술일수록 독점기업들끼리 꼬리에 꼬리를 물고 있다. 따라서 기술을 가진 국가·기업과 원만한 관계를 유지하는 것은 너무나 중요하다. 실리보다 명분을 중시하는 민족성이기에 더욱더 실리를 명분보다 중시해야 한다.

전략적 지원 필요

반도체 미세화가 진행되면서 막대한 투자비는 필수적이다. 흔히 ‘대만은 중소기업이 발전한 나라’라고 한다. 하지만 반도체 산업에 있어서만큼은 대만처럼 국가 주도로 기업을 성장시킨 나라는 없다. 이제 일본도 미국도 자국 반도체 산업을 위해 막대한 보조금을 지불하고 있다.

한국도 적극적으로 반도체 기술 확보에 나서야 한다. 단지 메모리, 비메모리라는 2분법적 구분에 그쳐서는 안 된다. 반도체의 종류는 과거에 비해 많아졌고, 비즈니스 유형도 다양해졌다. 어디에 얼마의 자금을 지원할지가 중요해졌다. 모든 분야에 골고루 지원하는 것보다 전략적인 분야를 정해 집중적으로 지원하는 편이 좋다.

한편, 지금 정부 보조금을 받으면서 짓고 있는 수많은 반도체 공장은 앞으로 공급 과잉이란 새로운 역풍을 만들어낼 수도 있다. 반도체 기업은 성장과 함께 서바이벌(survival)이란 관점에서의 대비 또한 갖춰야 한다.

과거 미국이 일본을 상대로 반도체와 자동차 모두에서 제재를 가한 적이 있다. 미국이 자동차 산업의 조립생산성 지표를 본격적으로 측정하기 시작한 것도 이때부터이다. 이후 일본의 반도체(DRAM)는 몰락의 길을 걸었다. 하지만 자동차 산업은 여전히 굳건하게 살아남아 미국 시장에 자리를 잡고 있다. 그 이유는 무엇일까? 면밀한 조사가 필요해 보인다.

장기적으로 반도체 분야에서 중국이란 경쟁자의 성장이 지연되었다는 점은 한국 기업에 긍정적으로 작용한다. 이 글에서 언급한 것처럼 이웃국가 일본은 반도체 산업이 새로운 형태로 변화할 것을 기대하며 총력을 기울이고 있다. 한국도 반도체 산업의 성공 체험에 도취되지 말고 앞으로 산업 양상이 변할 수 있다는 가능성을 염두(念頭)에 두고 대비해야 한다. 이럴 때일수록 흥분은 금물이다.⊙

반도체는 미중(美中) 패권(覇權) 경쟁의 핵심이다. 이제 미국은 본격적으로 최첨단 반도체 장비의 중국 유입을 막기 시작했다. 그리고 칩스법(CHIPS and Science Act)을 만들어 미국 내 반도체 공장을 만드는 기업에 생산보조금 390억 달러(50조원)를 지불할 예정이다. 보조금을 신청한 기업은 향후 10년간 중국 투자가 제한되는 등의 제약이 따른다.

한국은 그동안 ‘안보는 미국, 경제는 중국[안미경중(安美經中)]’이라는 양다리 전략을 구사해왔다. 하지만 이제 반도체에서만큼은 이 전략을 사용할 수 없다. 반도체 기술 변화와 동반하여 발생한 반도체 공급망의 변화는 반도체 산업의 새로운 경쟁구도를 만들어내고 있다.

이런 상황에서 일본의 움직임이 주목된다. 삼성전자로 대표되는 한국 반도체의 발전의 역사는 일본 반도체 패망의 역사이기도 했다. 히타치, NEC, 도시바 등의 반도체 명가(名家)는 이미 20년 전에 DRAM 생산을 포기했다. 그런 일본이 미국 IBM과 손잡고 최첨단 반도체(2nm 공정)를 만들겠다고 한다. 대만 기업(TSMC)은 일본의 구마모토에 반도체 공장을 짓고 있다.

미국-일본-대만은 지금 무슨 꿍꿍이일까? 한국 기업이 외톨이가 되는 것은 아닐까? 지금 반도체 산업의 변화를 일본을 중심으로 살펴보고, 향후 한국 반도체 산업이 어떻게 대응해야 할지에 대해 논의해보도록 하자.

중국산 스파이칩 사건

누구나 큰일을 할 때는 어떤 계기가 있기 마련이다. 그리고 일을 하기로 마음먹고 일정한 준비 기간을 거쳐 실행하게 된다. 기업과 국가도 마찬가지다. 지금 반도체 전쟁이 일어나게 된 직접적인 계기와 의사 결정이 일어난 시점을 다시 한 번 뒤돌아볼 필요가 있다. 정확히 알 수는 없지만, 지나간 신문을 다시 살펴보면 추정할 수는 있다. 일단 몇 가지 사건을 살펴보자.

2018년 10월 4일 미국 《블룸버그비즈니스위크(BBW)》는 중국에서 만들어 미국 주요 기업에 납품한 전산 서버용 회로기판에 스파이칩이 장착되어 있다고 보도했다. 애플, 아마존을 포함한 미국 주요 IT기업뿐만 아니라, 미국 중앙정보국(CIA), 국방부 데이터센터 등에 납품한 서버에서도 사용되었다고 보도했다. 이 칩은 정상적인 인증 절차를 거치지 않고 컴퓨터와 암호 시스템 등에 접근할 수 있도록 하는 역할(백도어/뒷문)을 한다.

이후, 2019년 5월 15일 트럼프 당시 미국 대통령은 ‘정보통신기술 및 서비스 공급망 확보에 관한 행정명령’을 발동했다. 미국의 국가안보를 침해하고 미국 기업의 기술 유출을 시도하는 타국(他國) 기업과의 거래를 전면 금지하는 내용이었다. 이후, 미국 상무부는 중국 화웨이가 미국 기업들과 어떤 거래도 할 수 없도록 하는 행정명령을 시행했다. 여러 이유가 있겠지만, 이때부터 미국이 중국을 제재(制裁)해야겠다는 결심을 한 것으로 보인다.

IBM, 일본에 2나노 반도체 제작 요청

|

| “일본 반도체 최후의 도박” 기사가 실린 일본 잡지 《주간 다이아몬드》. |

하지만 일본은 이미 반도체 집적화(集積化) 경쟁에서 탈락한 국가이다. 반도체 미세화 기술은 40나노에서 멈춰 서 있다. 그런 일본에서 2나노 반도체를 만드는 것이 가능할까? 일본은 먼저 IBM의 의도를 파악하는 일이 필요했다. 그리고 일본 반도체 메이커 중 2나노 반도체 생산을 할 의지가 있는 곳을 찾아야 했다. IBM은 진정성이 있었다. 추후 자세히 언급하겠지만, 한국의 지정학적(地政學的) 문제일 수도 있고, 삼성전자가 너무 큰 기업으로 변신했기에 다른 경쟁 후보를 만들고 싶었을 수도 있다.

히가시는 먼저 일본 반도체 기업인 도시바와 소니에 IBM의 의사를 타진했지만 거절당했다. 일본 기업은 거액을 투자할 여력이 없었다. 히가시는 결국 정부의 도움이 필요하다고 판단, 자민당의 아마리 아키라(甘利明) 중의원(衆議員)에게 연락했다. 이후 일본 정부의 적극적인 협조하에 2022년 8월 라피더스(Rapidus)라는 일본 국책 반도체 회사가 설립되었다. 라피더스가 추구하는 반도체 비즈니스 모델은 후술(後述)하겠다.

TSMC, 도쿄대와 손잡다

2019년 일본 정부는 반도체 문제에 몰두하고 있었다. IBM으로부터 2나노 반도체 생산을 의뢰받은 바로 그 시점에 일본 정부는 대만의 반도체 파운드리(위탁생산) 메이커인 TSMC와 공장 유치를 위한 교섭 중이었다. 그 계기는 고노가미 마코토(五神眞) 도쿄대학 총장과 모리스 창(張忠謀) TSMC 회장의 만남이다. 2018년 말, 물리학을 전공한 도쿄대학의 고노가미 마코토 총장은 대만으로 건너가 TSMC의 모리스 창 회장과 만났다. 그 자리에는 모리스 창에 이어 TSMC의 회장이 될 마크 류(劉德音), 그리고 스탠퍼드대학 교수이면서 TSMC의 연구개발 부문을 담당하는 필립스 윙(黃漢森)도 함께했다.

여기서 모리스 창은 TSMC와 도쿄대가 같이 흥미로운 연구를 해나가자는 제안을 한다. 새로운 변화를 직감한 고노가미 도쿄대 총장은 게이오대학에 근무하는 구로다 타다히로(黑田忠應) 교수에게 연락하여 TSMC와의 공동 연구 책임자가 되어달라고 요청했다. 구로다는 도시바에서 20년 이상 반도체 개발을 담당했던 경력의 인물이다. 그는 2019년 8월 도쿄대로 자리를 옮겨, 10월에 TSMC의 지원을 받아 시스템디자인연구센터(디랩/d.lab으로 약칭)를 설립했다. 디랩은 회원제이며 어떤 반도체 칩을 어떤 기술로 만들어 어디에 사용할지를 도쿄대 전자공학과 각 연구실과 기업이 서로 토론하는 방식으로 운영된다. 그리고 TSMC는 도출된 아이디어를 기초로 직접 반도체 시제품을 만들어서 제공했다(《닛케이 비즈니스》 2021년 12월, “도쿄대+TSMC의 구심력, 일본의 반도체가 각성한다”). TSMC는 반도체의 미래 변화에 적응하기 위해 일본 기술이 필요했던 것이다. 한마디로 2019년은 국가 간 연합전선을 형성하는 시기라 볼 수 있다.

2019년 한국 상황은

|

| 미국-일본-대만 간 반도체 연합전선이 형성되기 시작한 2019년 문재인 정권 치하의 한국은 일본 정부의 ‘화이트 리스트’ 배제 조치를 빌미로 반일에 골몰하고 있었다. 사진=조선DB |

SK하이닉스가 인텔의 중국 공장 인수 계약에 서명한 시점이 2020년 10월이다. 반도체 분야에서 중국을 고립시키고자 하는 미국의 의도를 인텔이 알고 있었는지 알 수 없다. 하지만 결과론적으로 인텔은 중국 내 반도체 공장을 한국 기업에 떠넘겨 버렸다. 지금 돌이켜보면 2019년의 대한민국은 세상 물정을 너무 몰랐다. 미국-대만-일본 간에 이런 연합전선이 형성되고 있는 줄은 상상도 못 했다.

제철 산업과 반도체 산업은 유사한 점이 있다. ‘무슨 뚱딴지같은 말인가’라고 하는 사람도 있겠지만, 산업의 형태가 비슷하다.

자동차 산업은 여러 가지 부품을 가지고 하나의 제품을 만드는 조립 산업(Assembly Industry)이다. 이와 대비되는 개념인 프로세스 산업(Process Industry)은 원재료를 일련의 공정(프로세스)을 거쳐 원하는 형태의 제품으로 만들어나가는 산업이다. 제철, 화학 산업이 전형적인 예다. 반도체 산업은 프로세스 산업에 가깝다. 프로세스 산업은 막대한 설비 투자비가 필요하다. 그래서 국가 정책과 많은 연관성을 가지고 있다.

TSMC는 대만 국가 정책의 산물

|

| TSMC 설립자 모리스 창. 사진=대만 부총통실 |

TSMC의 태동은 1969년으로 거슬러 올라간다. 당시 대만의 경제부장(장관)으로 있던 쑨원쉬안(孫運璿)이 박정희(朴正熙) 전 대통령이 설립한 한국과학기술연구원(KIST)을 방문하고 충격을 받았다. 그는 대만도 뭔가 하지 않으면 한국에 뒤처지겠다는 위기감을 가지고 귀국하여 해외 전문가들의 의견을 듣기 시작했다. 그렇게 해서 1973년에 대만 공업기술연구원(ITRI·Industrial Technology Research Institute)이 설립되었다.

사실 대만의 반도체 산업은 ITRI(공업기술연구원)와 함께한다. 현재 삼성전자에 이어 반도체 파운드리 부문에서 세계 3위를 하고 있는 대만 반도체 메이커 UMC(聯華電子)도 1980년 ITRI에서 창업(스핀오프)한 회사이다.

모리스 창은 1987년 ITRI의 3대 원장으로 영입된 인물이다. 그는 공업기술연구원장으로 출근한 지 2주 만에 당시 대만의 리궈딩(李國鼎) 정무위원으로부터 미션을 부여받았다. 정부가 출자하는 방식으로 대형 IC(집적회로) 회사를 만들려고 하니 사업모델을 짜보라는 것이었다. 대만 반도체 메이커인 UMC가 고도의 반도체 회사로 성장하지 못하자 대만 정부가 내린 결단이었다. 이렇게 해서 만들어진 회사가 TSMC이다[《TSMC 발전의 수수께끼를 풀다》, 아사모토 테루오(朝元照雄) 교수 2013년 논문].

TSMC 설립 시 대만 정부가 48.3%의 자본을 출자하고, 네덜란드 회사인 필립스가 27.5%, 그리고 나머지 24.2%를 대만의 여러 민간 기업이 출자했다. 즉 TSMC라는 회사는 대만 정부의 강력한 의지와 재원 지원, 필립스의 기술 제공, 그리고 모리스 창이라는 혜안(慧眼)을 가진 리더가 있었기에 가능했다.

박태준(朴泰俊)이라는 걸출한 리더, 일본제철의 기술 지원, 정부의 강력한 의지와 재원 지원으로 설립된 포항제철(포스코)과 거의 유사한 창업 스토리다.

모리스 창이 생각한 비즈니스 모델은 설계와 제조를 분리해 반도체 제조만 하는 기업을 만들겠다는 것이었다. 이 개념은 미국 미시간대학의 콘웨이(Lynn Conway)와 미드(Carver Mead) 교수가 집적회로(VLSI) 설계 시에 디자인 룰(Design Rule)을 설정한 덕분에 가능해졌다(1978~1979년). 건축 설계와 시공이 분리되고 책을 기획·편집하는 출판사와 인쇄소가 분업화된 것처럼 반도체 산업에서도 설계와 제조가 분업화되었다. 활자 인쇄술을 고안한 구텐베르크의 이름을 빌려 반도체 업계에서는 ‘구텐베르크 모멘트(Gutenberg Moment)’라고 부른다(《칩전쟁(Chip War), 크리스 밀러, 2022년). 모리스 창이 제시한 반도체 파운드리(위탁생산) 모델은 성공하여 지금 TSMC는 최고의 반도체 회사가 되었다.

반도체 재건에 뛰어든 일본

|

| 일본 반도체 산업 부흥에 앞장선 아마리 아키라 중의원. |

2021년 10월 일본 정부는 TSMC의 유치를 발표했다. 기시다 총리는 기자회견을 열어 TSMC에 대한 지원을 표면화했다. 실제 일본 정부는 2021년에 7740억 엔, 2022년에 1조3000억 엔의 예산을 책정하여 집행했다. 당초 TSMC는 구마모토에 22~28나노 반도체 공장을 건설할 예정이었지만, 일본 경제산업성의 강력한 요청에 의해 12나노 반도체 공장도 만들기로 했다.

앞에서 언급한 히가시 데쓰로 도쿄일렉트로닉스 사장 및 그와 뜻을 함께한 반도체 생산기술 전문가 고이케 아쓰요시(小池淳義)는 아마리 아키라 중의원의 사무실에서 경제산업성 간부들에게 반도체 재건의 필요성을 역설했다.

일본 정부는 IBM의 2나노 반도체를 양산하기 위해 직접 회사를 설립하기로 결정하고 2020년 봄에 프로젝트 멤버를 결성했다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 중국의 대만 침공 가능성이 대두되면서 일본 정부의 움직임은 가속되었다. 2022년 5월 경제산업성 간부가 미국 IBM의 알바니 연구소를 시찰했고 IBM의 다리오 길(Dario Gil) 수석부사장이 일본에서 기시다 총리와 면담했다. 반도체 전쟁에 일본도 국가적인 레벨로 경쟁에 뛰어든 것이다.

라피더스, 소량이라도 빨리 생산

|

| 라피더스의 홈페이지. ‘세계와 협력하여 일본의 개발·제조력을 결집하여 세계 최첨단 로직 반도체 개발, 제조를 목표로 한다’고 선언하고 있다. |

라피더스에 투자한 토요타, 덴소, NTT 등은 최첨단 반도체가 필요하다는 점에서 공통점이 있다. 토요타, 덴소는 자율주행용 반도체가 필요하다. NTT는 통신용 반도체가 필요하다. 다품종(多品種) 소량 생산을 추구하는 일본 메이커는 TSMC에 반도체 주문을 해도 언제나 찬밥 신세였다. TSMC의 최고 고객은 애플이다. 애플은 아이폰을 1년에 2억 개 판매한다.

전 세계 자동차 1위 메이커인 토요타는 1년에 1000만 대의 차량을 판매한다. 게다가 차종도 다양하다. 미래 자동차가 자율주행을 하기 위해서는 첨단 반도체가 필요하다. 하지만 TSMC가 필요할 때 만들어준다는 보장이 없다. 최근 몇 년간 차량용 반도체가 부족하여 자동차 공장이 계속 멈춰 섰다. 가전/전자 산업이 몰락한 일본 입장에서 자동차 공장이 멈춰 선다는 것은 상상도 하기 힘든 일이다. 일본 정부는 어떻게든 이 문제를 해결하고 싶었다.

라피더스는 최첨단 논리(Logic) 반도체를 소량이라도 빨리 만들어 주는 것을 목표로 한다. 라피더스라는 회사 이름은 라틴어로 ‘빠르다’라는 뜻이다. 즉 회사가 추구하는 목표를 사명(社名)으로 정했다.

‘경쟁에서 승리하기 위한 비책’

라피더스가 추구하는 생산 방식은 자동차 생산 방식의 전형인 토요타 생산 방식(TPS·Toyota Production System)과 비슷하다. TPS는 자동차의 차체가 용접되고 페인팅한 후 여러 가지 부품을 조립하여 완성 차량을 만들어내기까지 소요되는 시간(Lead Time)을 줄이는 것을 목표로 한다. 그리고 다양한 고객에게 다양한 차량을 공급하기 위해 서로 다른 차량이라도 동일한 컨베이어 벨트 위에서 생산할 수 있도록 했다.

하지만 반도체 생산의 경우에는 토요타 생산 방식과 반대로 움직였다. 생산 비용을 줄이기 위해 가능하면 한 번에 동일한 반도체를 많이 찍어 내고자 했다. 이런 방식을 배치 방식(Batch Wafer Processing)이라고 한다.

라피더스는 배치 생산과 반대로 웨이퍼 한 장씩 소량으로 생산하는 방식(Single Wafer Processing)을 채택한 것으로 알려져 있다. 이렇게 하면 소량의 주문이라 하더라도 빠른 시간 안에 반도체를 공급할 수 있다. 반도체 업계에서는 이런 방식을 단(短)TAT 생산시스템이라고 부른다. 여기서 TAT는 턴어라운드 타임(Turn Around Time)의 약자로 반도체 제조시간을 단축한다는 의미이다. 라피더스가 추구하는 반도체 생산 방식은 토요타 생산 방식(TPS)의 반도체판이라고 볼 수 있다.

도쿄대 구로다 타다히로 교수는 이 생산 방식이 ‘경쟁에서 승리하기 위한 비책(秘策)’이라고 표현했다. 그는 2023년 1월 《일본경제신문》과의 인터뷰에서 “반도체가 20년, 30년간 코스트를 낮추는 경쟁이 진행되었지만, 이제 반도체는 코스트와 함께 성능도 중요한 시대로 바뀌고 있다”면서 “라피더스가 추구하는 단(短)TAT 생산시스템이 이제부터 유효할 것”이라고 말했다. 파운드리 산업에 늦게 진출한 일본이 삼성전자, TSMC와 동일한 방식의 비즈니스 모델로는 이길 수 없기에 생산 방식의 혁신을 통해 새로운 비즈니스 모델로 승부를 걸겠다는 것이다.

대만의 반도체 전문가 루시 첸(Lucy Chen)은 2023년 2월 20일 《일본경제신문》과의 인터뷰에서 라피더스가 2나노 반도체 양산에 성공할 것이라고 보았다. 미국의 IBM과 벨기에 imec(세계적 반도체 연구기관)이 기술적인 지원을 해준다는 점, 그리고 일본은 반도체 재료와 장비 분야에서 세계 최고 수준이라는 점이 이유이다. 단, 양산(量産)에 성공하더라도 비즈니스를 지속시킬 수 있을 정도로 고객을 확보할 수 있을지에 대해서는 의문을 제기했다.

IBM은 왜 일본을 선택했을까?

IBM은 2014년 미국의 반도체 제조공장을 매각하고 반도체 양산 업무를 포기한 회사이다. 하지만 최첨단 기술력을 바탕으로 새로운 반도체 공정 기술의 노하우를 제공하고 라이선스 비용을 받는 비즈니스는 지속했다.

이제 IBM은 3개 회사와 파트너 관계를 맺고 있다. 삼성전자가 최고의 파트너로 2022년부터 삼성은 IBM 기술을 기초로 3나노 반도체의 양산에 착수했다. 그리고 인텔도 IBM과 제휴 관계를 맺었다. 2021년 인텔의 CEO인 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)는 취임 초기에 사업전략 설명회를 하면서 “IBM과 첨단 반도체 연구 개발을 할 것이다”고 발표했다. 3번째 파트너가 된 라피더스는 기술적으로 가장 난이도가 높은 2나노 반도체 양산을 책임지게 되었다.

미국의 IBM은 왜 일본을 새로운 파트너로 정했을까? 정확히 알 수는 없지만, 추정해볼 수는 있다. 위의 그림은 미국과 중국의 반도체 전쟁의 양상을 표현한 그림이다. 반도체가 설계와 제조의 분업 현상이 발생하면서 전문화가 이루어졌다. 반도체 공정의 미세화가 진척되면서 최첨단 반도체를 만들 수 있는 반도체 회사는 이제 거의 남지 않았다.

이런 상황에서 미국의 IBM은 대만의 TSMC와 대항할 반도체 회사를 세력화할 필요가 있었다. 인텔의 반도체 제조 기술은 미덥지 않은 수준이었다. 2019년 한국 상황을 본다면 정치적·군사적 리스크가 여전한 곳이었다. 그리고 삼성전자 또한 반도체 업계에서 너무 큰 존재이기에 새로운 대항마로 일본을 내세우는 것은 아닐까?

미국은 일본 반도체 제조회사의 중국으로의 반도체 수출을 금지시켰고, 일본 정부는 이를 빠르게 수용했다. 미국이 중국을 견제하고 중국의 반도체 산업을 고사(枯死)시키기 위해서는 반도체 장비와 재료가 중국으로 들어가는 것을 막아야 한다. 일본은 그 역할을 충실히 이행해주고, 2나노 반도체라는 첨단 반도체 기술을 제공받을 기회를 잡았을 수 있다. 한편, 반도체 공정의 미세화가 진전되면서 반도체 장비와 재료 처리 기술이 더욱 중요해졌다. 결국 IBM은 2나노 반도체를 양산하기 위해서는 일본 기술이 필요하다고 판단했을 수도 있다.

해외 기술 동향에 둔감한 한국 기업들

이제 우리는 무엇을 해야 할까. 반성이 필요하다. 국제 정세의 변화에 너무 어두웠다는 점에 있어 반성해야 한다. 우리는 명분이 앞서 실제 상황을 정확히 보지 못하는 경향이 있다.

21세기 전쟁은 총과 대포로 하는 것이 아니라, 반도체, 배터리, 자동차로 진행되고 있다. 그렇다면 관련된 해외 경쟁사의 동향을 면밀하게 파악하는 것이 기본이다. 하지만 좀처럼 이런 일을 하지 않는다. 특히 기술적 동향에 대해 관련 일을 꾸준하게 지속한 사람이 별로 없다. 기업 경제연구소에 가보면 근무 경력이 몇 년 되지 않은 얼굴이 많다. 공장이나 연구소에서 일을 해본 적이 없는, 그래서 엔지니어와 대화를 해낼 수 없는 경영진이 대부분이다. 이런 상황에서 기술 변화의 의미를 파악하는 것은 무리이다.

반도체 산업이 수평분업화되면서 개별 기업만의 역량으로 최고 수준을 달성하기는 곤란해졌다. 가령 반도체 초미세 가공에 필요한 EUV라는 노광 장치는 네덜란드의 ASML이라는 회사만이 만들 수 있다. 하지만 그 EUV에 들어가는 광원은 미국의 사이머라는 회사가 독점하고 있다. 이런 식으로 최고의 기술일수록 독점기업들끼리 꼬리에 꼬리를 물고 있다. 따라서 기술을 가진 국가·기업과 원만한 관계를 유지하는 것은 너무나 중요하다. 실리보다 명분을 중시하는 민족성이기에 더욱더 실리를 명분보다 중시해야 한다.

전략적 지원 필요

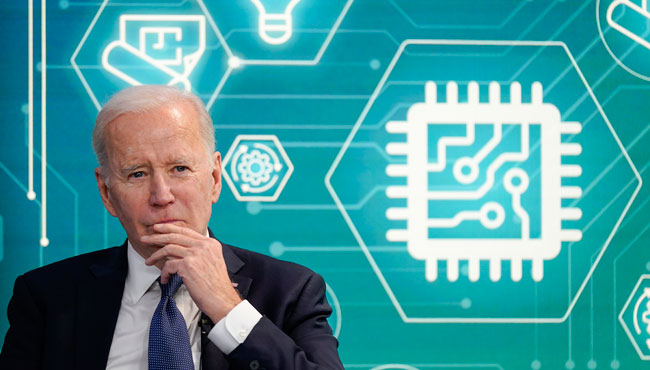

|

| 2022년 3월 10일 조 바이든 대통령은 백악관 사우스코트에서 열린 반도체 공급망 대책 회의에서 “삼성이 텍사스에 170억 달러 규모의 반도체 공장을 짓기로 했다”고 밝혔다. 사진=AP/뉴시스 |

한국도 적극적으로 반도체 기술 확보에 나서야 한다. 단지 메모리, 비메모리라는 2분법적 구분에 그쳐서는 안 된다. 반도체의 종류는 과거에 비해 많아졌고, 비즈니스 유형도 다양해졌다. 어디에 얼마의 자금을 지원할지가 중요해졌다. 모든 분야에 골고루 지원하는 것보다 전략적인 분야를 정해 집중적으로 지원하는 편이 좋다.

한편, 지금 정부 보조금을 받으면서 짓고 있는 수많은 반도체 공장은 앞으로 공급 과잉이란 새로운 역풍을 만들어낼 수도 있다. 반도체 기업은 성장과 함께 서바이벌(survival)이란 관점에서의 대비 또한 갖춰야 한다.

과거 미국이 일본을 상대로 반도체와 자동차 모두에서 제재를 가한 적이 있다. 미국이 자동차 산업의 조립생산성 지표를 본격적으로 측정하기 시작한 것도 이때부터이다. 이후 일본의 반도체(DRAM)는 몰락의 길을 걸었다. 하지만 자동차 산업은 여전히 굳건하게 살아남아 미국 시장에 자리를 잡고 있다. 그 이유는 무엇일까? 면밀한 조사가 필요해 보인다.

장기적으로 반도체 분야에서 중국이란 경쟁자의 성장이 지연되었다는 점은 한국 기업에 긍정적으로 작용한다. 이 글에서 언급한 것처럼 이웃국가 일본은 반도체 산업이 새로운 형태로 변화할 것을 기대하며 총력을 기울이고 있다. 한국도 반도체 산업의 성공 체험에 도취되지 말고 앞으로 산업 양상이 변할 수 있다는 가능성을 염두(念頭)에 두고 대비해야 한다. 이럴 때일수록 흥분은 금물이다.⊙