⊙ 2010~2011년 ‘아랍의 봄’ 촉발한 것은 全 세계적 凶作으로 인한 식량위기

⊙ 러시아 2월혁명도 전쟁과 추위로 인한 식량위기가 원인

⊙ 홍경래의 난, ‘100년 만의 최악의 가뭄’으로 인한 흉작 뒤에 발생

⊙ 러시아 2월혁명도 전쟁과 추위로 인한 식량위기가 원인

⊙ 홍경래의 난, ‘100년 만의 최악의 가뭄’으로 인한 흉작 뒤에 발생

- 2011년 발발한 튀니지의 민주화혁명은 이상기후로 인한 식량난이 중요한 원인이었다. 사진=신화/뉴시스

2010년 12월 17일 튀니지의 시디 부지드라는 마을에서 모하메드 부아지지라는 26세 청년이 분신(焚身)했다. 그는 대학에서 컴퓨터공학을 전공했지만 일자리를 찾지 못하자 고향에 내려와 트럭에 과일을 싣고 노점상을 하며 생계를 이어가던 가난한 청년이었다. 그날 경찰은 그가 무허가 영업을 했다는 이유로 트럭과 과일 등을 압수했다. 부아지지는 경찰서에 찾아가 트럭과 과일들을 돌려달라고 호소했지만, 돌아온 것은 벌금을 내라는 명령과 조롱뿐이었다. 절망에 빠진 부아지지는 분신을 했고, 이듬해 1월 4일 세상을 떠났다.

그의 죽음에 분노한 시민들은 거리로 뛰쳐나왔다. 열흘 후 23년간 집권했던 독재자 지네 엘 아비디네 벤 알리는 사우디아라비아로 도주했다. 하지만 이것은 시작이었다. 독재 정권에 대한 저항의 불길은 이웃 나라로 번지기 시작했다. 2월에는 30년간 집권해온 이집트의 호스니 무바라크 정권이 무너졌다. 그해 10월에는 42년간 군림했던 리비아의 독재자 무아마르 카다피가 처참한 죽음을 맞았다. 11월에는 33년간 권좌에 있었던 살레 예멘 대통령이 민의에 밀려 사임 의사를 밝히고 이듬해 2월 결국 물러났다. 2011년 3월에는 시리아에서 민주화 요구 시위가 시작됐다. 시위는 아직까지 끝나지 않고 있는 내전(內戰)으로 번졌다.

튀니지에서 촉발되어 인근 중동-북아프리카 국가들로 이어진 일련의 민주화혁명을 ‘재스민혁명’ 혹은 ‘아랍의 봄’이라고 한다.

이런 민중봉기는 아랍 세계의 역사에서는 거의 전례(前例)를 찾아보기 힘든 일이었다. 왜 이런 일이 벌어졌을까? 흔히 수십 년간 계속되어온 독재자의 폭정(暴政), 소수(少數)의 기득권층과 대다수 민중 간의 빈부(貧富)격차, 경제불황, 그리고 인터넷과 스마트폰 및 소셜미디어(SNS)의 확산 등을 그 이유로 꼽는다.

러시아 2월혁명

하지만 그 이면(裏面)에는 또 다른 중요한 이유가 있었다. 바로 이상(異常)기후로 인해 2010~2011년 세계 곳곳에서 발생한 식량위기였다. 2010년 7월 러시아의 가뭄으로 밀 가격이, 같은 해 8월에는 파키스탄 대홍수로 쌀 가격이 폭등했다. 미국과 중국에서도 밀 생산이 감소했다. 11월에는 라니냐로 인한 가뭄으로 아르헨티나의 옥수수·대두 농사가, 이듬해 봄에는 이상 추위 탓에 멕시코의 옥수수 농사가 폭망했다.

당연히 국제 곡물 가격이 급등했다. 2010년 9월 이후 국제 곡물 가격은 2002~2004년 평균 곡물 가격보다 2배 이상 높은 상태가 지속됐다. 중동이나 북아프리카의 저개발 국가들은 대개 정부가 보조금을 줘가면서 빵값을 인위적으로 낮게 유지해왔다. 빵값 인상은 정권의 생존이 달린 일이었다. 하지만 전 세계적으로 곡물 가격이 급등하면 보조금을 이용해 빵값을 낮게 유지하는 데 한계가 오기 마련이다. 튀니지, 이집트 등도 마찬가지였다.

‘아랍의 봄’은 비근한 사례지만, 역사를 바꾼 대혁명들도 알고 보면 식량위기가 원인이 된 경우가 많았다.

304년 동안 이어져온 로마노프 왕조를 무너뜨린 1917년 2월혁명도 원인은 식량위기였다. 제1차 세계대전의 영향으로 물품 및 식량 부족 현상이 일어났다. 1916년 말 페트로그라드(현 상트페테르부르크)의 노동자 식당의 한 끼 식사값은 전쟁 초기에 비해 7배가 올랐다. 특히 1917년 초에는 눈보라와 추운 날씨 때문에 식량 유통에 차질이 생기면서 식품 가격이 급등했다. 빵값은 매주 2%씩, 감자와 양배추는 3%, 소시지는 7%, 설탕은 10% 이상 올랐다. 비밀경찰은 “아이들이 굶주리고 있다. 혁명이 일어난다면 자발적인 것이 될 것이고, 굶주림으로 인한 폭동이 될 것이다”라고 보고했다. 이 보고는 예언이 됐다.

2월 21일부터 시작된 파업은 곧 혁명으로 발전했다. 여성과 노동자들은 “빵을 달라!”고 외치며 거리로 나섰다. 군대는 진압을 포기했다. 차르(황제) 니콜라이 2세는 3월 3일 퇴위(退位)를 선언했다. 임시정부가 들어섰지만 악화되어가는 상황을 수습하지 못했다. 그해 10월 25일 볼셰비키는 쿠데타를 일으켜 권력을 장악했다.

쌀 소동

1868년 메이지유신(明治維新) 이후 일본의 정치는 유신 주역인 조슈(長州·현 야마구치)와 사쓰마(薩摩·현 가고시마) 출신들이 좌우했다. 이를 두고 삿초(薩長) 번벌(藩閥) 정권이라고 한다. 번벌 정권의 마지막 총리는 조슈 출신의 육군 원수(元帥) 데라우치 마사다케(寺內正毅)였다. 초대 조선총독이었던 바로 그 사람이다. 1916년부터 2년간 총리 자리를 지켜온 데라우치를 무너뜨린 것이 1918년의 ‘쌀 소동’이었다.

원인은 추수를 앞두고 계절적으로 쌀 수급이 원활치 못했던 데다가 볼셰비키혁명을 진압하기 위해 일본군을 파병한 ‘시베리아 출병(出兵)’으로 군량미 수요가 는 것을 틈타 쌀장수들의 매점매석(買占賣惜)이 기승을 부린 데 있었다.

사태는 1918년 8월 초 도야마현 어부의 아내들이 관내의 쌀이 외부로 팔려나가는 것을 막기 위해 관공서로 몰려가는 것으로 시작됐다. 이들은 “물가 등귀는 쌀 때문”이라고 외쳤다. 당시 언론들은 이를 ‘여성들의 봉기[一揆]’라고 했다.

이러한 시위는 곧 전국적으로 확산됐다. 곳곳에서 군중이 모여 집회를 갖고 미곡상들을 습격해 주인을 구타하고 쌀을 나누어 갖거나 가게를 불태웠다. 8월 13일 도쿄 히비야공원에서 열린 미가폭등 문제에 대한 시민대회는 수백 명의 군중이 참가하는 소요로 번졌다. 군항도시인 구레(吳)에서는 노동자와 육전대(해병대) 간에 시가전까지 벌어졌다. 광부나 부락민, 재일 조선인 등 소외계층들이 적극적으로 소요에 참가했다.

결국 쌀 소동은 연인원 10만 명 이상의 군인이 출동하고서야 진압됐다. 2만5000명 이상이 체포됐고, 그중 7786명이 기소됐다. 2명이 사형, 12명이 무기징역을 선고받았다.

이러한 사태에 대한 책임을 지고 그해 9월 데라우치 총리가 사임했다. 9월 29일 정우회의 하라 다카시(原敬)가 총리가 됐다. 번벌에 속하지 않고, 작위(爵位)도 없는 ‘평민재상(平民宰相)’의 탄생이었다. 하라 내각은 육군대신과 해군대신을 제외한 나머지 대신들을 모두 정우회 소속 정치인들로 구성했다. 일본 헌정사상 최초의 본격적인 정당내각이었다. 이후 일본은 1930년대 초까지 외견상 의회민주주의의 틀이 유지되고 사회 분위기도 비교적 자유로운 ‘다이쇼(大正) 데모크라시’ 시대를 맞게 된다.

홍경래의 난

홍경래의 난(1812년)은 이미 말기 증상을 보이기 시작한 조선 왕조의 모순이 일거에 분출해 발생한 사건이었다. 반란의 가장 큰 근인(根因)은 평안도 출신에 대한 뿌리 깊은 차별이었지만, 근인(近因)은 흉년으로 인한 식량난이었다. 평안도 출신 문신인 백경해는 1810년 이렇게 보고했다.

“올해… 평안도는 홍수를 겪었다. 의주·안변 같은 곳은 특히 피해가 심해 백성을 안정시키기 위해 안찰사가 파견됐다. 바람의 피해는 없었다. 전국적으로 밭의 수확이 아주 나빴지만 평안도가 가장 안 좋았다.” 백경해는 1811년 말에도 안 좋은 보고를 했다.

“올해 평안도는 가뭄이 혹심했다. 비가 늦은 것부터 바람·우박·해충·서리에 이르는 자연재해가 사태를 더욱 악화시켜 아무 수확도 없게 만들었다. 100년 동안 최악의 가뭄이었다.”

백경해는 관찰사 이만수에게 즉시 구휼(救恤)을 시행, 상황이 개선되지 않으면 민란이 일어날 것이라고 경고했다. 하지만 조정은 그의 경고를 흘려들었다. 오히려 지방 관아에서는 극한 상황에 달한 농민들을 상대로 환자[還子·조선 시대에 곡식을 사창(社倉)에 저장하였다가 백성들에게 봄에 꾸어주고 가을에 이자를 붙여 거두던 일. 또는 그 곡식]의 이자 상환을 독촉해 민심 이반을 재촉했다. 결국 백경해의 경고는 홍경래의 난으로 현실화됐다.

홍경래의 난은 6개월여 만에 진압됐지만, 인구증가와 기후변화로 인한 환경위기, 그로 인한 농업 생산량의 저하라는 모순의 단면을 보여주는 사건이었다.

임진왜란과 병자호란을 거치면서 급감했던 조선의 인구는 18세기에 접어들면서 꾸준히 증가했다. 인구가 증가함에 따라 산지(山地)도 개간하거나 화전(火田)으로 만드는 일이 늘어났다. 또 18세기 중반까지도 그다지 널리 보급되지 않았던 온돌이 19세기 중반에 이르면 제주도에까지 전파되었다. 이는 이 시기 조선, 더 나아가 북반구의 기후가 한랭(寒冷)해지기 시작한 것과 관계가 있다는 주장이 있다. 온돌이 보급되면서 땔나무에 대한 수요가 늘어났다. 이 두 가지 이유 때문에 산림이 급속히 파괴되기 시작했다. 산림이 훼손되면서 가뭄이나 홍수의 피해가 커졌고, 농업 생산성이 떨어졌다. 백성들의 삶은 점점 더 팍팍해졌다. 김일성이 교시한 ‘주체농법’에 따라 다락밭을 만든답시고 산림을 훼손했다가 농업이 망가지고 ‘고난의 행군’이라는 대기근 사태를 겪었던 ‘김씨 조선’의 비극은 이미 ‘이씨 조선’에서 그 전례를 찾을 수 있는 것이다. 이렇게 백성들은 먹고살기 힘들어졌지만, 지방 아전들과 조정 관리들은 악착같이 백성들을 수탈했다. 견디다 못한 민중은 ‘민란(民亂)’으로 맞섰다. ‘민란의 시대’라고 할 만한 1860년대에 이르면 조선은 이미 정치·경제적으로 ‘망한 나라’였다.

“옥수수가 없으면 나라도 없다”

오늘날에도 ‘식량위기’는 정권을 흔드는 요인이 된다.

2007년 멕시코에서는 ‘또르띠야의 난(亂)’이라고 불리는 시위가 일어났다. 옥수수 가격 폭등으로 인해 멕시코인들의 주식인 또르띠야의 가격이 30% 이상이 오르자 견디다 못한 국민들이 “옥수수가 없으면 나라도 없다”고 외치며 거리로 나선 것이다.

이런 사태의 원인을 제공한 것은 미국이었다. 미국이 탄소 저감을 위해 보조금을 지급해가면서 ‘바이오 에탄올 확대 정책’을 펴자 바이오 에탄올의 원료인 국제 옥수수 가격이 급등한 것이다. 이로 인해 인플레이션이 발생한 것은 물론 멕시코 채권과 페소화의 가치까지 떨어졌다.

멕시코를 비롯한 중남미에서 농민들이 밭을 갈아엎고 에탄올용 옥수수 생산에 나서면서 이듬해부터 세계적으로 밀값이 오르기 시작했다. 이는 이 기사의 서두에서 언급했던 2010년 ‘아랍의 봄’ 봉기의 원인 중 하나로 작용했다.

지난 5월 21일 호주 총선에서 8년 9개월간 정권을 잡아온 자유-국민당 연합이 패하고, 노동당이 정권을 잡았다. 자유-국민당 연합이 패한 것은 각료들의 스캔들, 중국과의 갈등, 기후변화 이슈 등 여러 가지 이유가 있지만, 우크라이나 전쟁 발발 이후 ‘식탁물가’를 위시한 물가의 급속한 상승도 중요한 원인이었다.

홀로도모르

바로 정권의 교체로 이어지지는 않았어도 오랜 기간이 흐른 후에 그에 못지않은 결과를 낳은 경우도 있다. 1932~1933년 소련의 일부였던 우크라이나에서 발생한 ‘홀로도모르(Holodomor)’가 그것이다.

이 대기근은 스탈린의 무리한 농업집단화와 식량 강제 공출(供出), 우크라이나 민족주의의 담지자(擔持者)인 농민 계층에 대한 고의적인 탄압 등으로 야기된 인재(人災)였다. 이로 인해 400만 명 가까운 주민이 죽었다. 1932~1934년 우크라이나 인구 8명 중 한 명이 기아로 사망했다.

하지만 스탈린 정권은 끄떡없었다. 스탈린은 비밀경찰을 동원해 반대자들과 농민들을 죽이거나 시베리아로 유형을 보냈다. 무너진 것은 스탈린 정권이 아니라 우크라이나 사회였다. 2006년 우크라이나 의회는 홀로도모르를 우크라이나와 그 국민에 대해 사전(事前)에 의도한 인종학살(Genocide)이라고 규정했다. 물론 러시아는 아직까지도 그 고의성을 부정하고 있다. 우크라이나 출신인 세르히 플로히 미국 하버드대 교수는 “많은 학자가 이것(홀로도모르)이 공식 정책에 의해 사람이 자행한(man-made) 현상이라는 데 동의한다”면서 “기근은 북코카서스, 볼가강 하류 지역, 카자흐스탄에 영향을 미쳤지만, 우크라이나에서만 인종·민족적인 의도가 있는 정책에 의해 수행되었다. 이것은 우크라이나화 정책을 종언시키려는 스탈린의 결정과 우크라이나 당 관료들에 대한 공격과 연관되어 진행되었다”고 말한다.

홀로도모르의 기억은 1654년 페레야슬라프 합의에 대한 러시아의 기만적 해석과 코자크국가의 해체, 19세기 러시아의 민족어·민족문화 말살 정책, 1985년 체르노빌 원전(原電) 사고 등과 함께 우크라이나인들에게 씻을 수 없는 원한을 심어주었다. 1991년 소련제국을 해체할 기회가 왔을 때, 우크라이나인들은 주저 없이 독립을 선택했다. 스탈린이 자행한 ‘홀로도모르’가 60년 가까이 지나 소련제국을 와해시킨 것이다. 독립 이후 우크라이나인들은 홀로도모르 추념비를 세우고, 당시 희생자들을 국가적 차원에서 추모하기 시작했다. 이에 대한 영화도 만들어졌다. 홀로도모르에 대한 기억이 우크라이나 민족주의의 연료(燃料)가 되고 있는 것이다. 금년 2월 우크라이나를 침략한 푸틴이 우크라이나인들을 향해 계속해서 “우리는 한 민족”이라고 손짓하고 있지만, ‘홀로도모르’를 기억하고 있는 우크라이나인들은 결사(決死)항전하고 있다.⊙

그의 죽음에 분노한 시민들은 거리로 뛰쳐나왔다. 열흘 후 23년간 집권했던 독재자 지네 엘 아비디네 벤 알리는 사우디아라비아로 도주했다. 하지만 이것은 시작이었다. 독재 정권에 대한 저항의 불길은 이웃 나라로 번지기 시작했다. 2월에는 30년간 집권해온 이집트의 호스니 무바라크 정권이 무너졌다. 그해 10월에는 42년간 군림했던 리비아의 독재자 무아마르 카다피가 처참한 죽음을 맞았다. 11월에는 33년간 권좌에 있었던 살레 예멘 대통령이 민의에 밀려 사임 의사를 밝히고 이듬해 2월 결국 물러났다. 2011년 3월에는 시리아에서 민주화 요구 시위가 시작됐다. 시위는 아직까지 끝나지 않고 있는 내전(內戰)으로 번졌다.

튀니지에서 촉발되어 인근 중동-북아프리카 국가들로 이어진 일련의 민주화혁명을 ‘재스민혁명’ 혹은 ‘아랍의 봄’이라고 한다.

이런 민중봉기는 아랍 세계의 역사에서는 거의 전례(前例)를 찾아보기 힘든 일이었다. 왜 이런 일이 벌어졌을까? 흔히 수십 년간 계속되어온 독재자의 폭정(暴政), 소수(少數)의 기득권층과 대다수 민중 간의 빈부(貧富)격차, 경제불황, 그리고 인터넷과 스마트폰 및 소셜미디어(SNS)의 확산 등을 그 이유로 꼽는다.

러시아 2월혁명

|

| 제정러시아를 무너뜨린 1917년 2월혁명은 전쟁으로 인한 식량난이 직접적 원인이 됐다. |

당연히 국제 곡물 가격이 급등했다. 2010년 9월 이후 국제 곡물 가격은 2002~2004년 평균 곡물 가격보다 2배 이상 높은 상태가 지속됐다. 중동이나 북아프리카의 저개발 국가들은 대개 정부가 보조금을 줘가면서 빵값을 인위적으로 낮게 유지해왔다. 빵값 인상은 정권의 생존이 달린 일이었다. 하지만 전 세계적으로 곡물 가격이 급등하면 보조금을 이용해 빵값을 낮게 유지하는 데 한계가 오기 마련이다. 튀니지, 이집트 등도 마찬가지였다.

‘아랍의 봄’은 비근한 사례지만, 역사를 바꾼 대혁명들도 알고 보면 식량위기가 원인이 된 경우가 많았다.

304년 동안 이어져온 로마노프 왕조를 무너뜨린 1917년 2월혁명도 원인은 식량위기였다. 제1차 세계대전의 영향으로 물품 및 식량 부족 현상이 일어났다. 1916년 말 페트로그라드(현 상트페테르부르크)의 노동자 식당의 한 끼 식사값은 전쟁 초기에 비해 7배가 올랐다. 특히 1917년 초에는 눈보라와 추운 날씨 때문에 식량 유통에 차질이 생기면서 식품 가격이 급등했다. 빵값은 매주 2%씩, 감자와 양배추는 3%, 소시지는 7%, 설탕은 10% 이상 올랐다. 비밀경찰은 “아이들이 굶주리고 있다. 혁명이 일어난다면 자발적인 것이 될 것이고, 굶주림으로 인한 폭동이 될 것이다”라고 보고했다. 이 보고는 예언이 됐다.

2월 21일부터 시작된 파업은 곧 혁명으로 발전했다. 여성과 노동자들은 “빵을 달라!”고 외치며 거리로 나섰다. 군대는 진압을 포기했다. 차르(황제) 니콜라이 2세는 3월 3일 퇴위(退位)를 선언했다. 임시정부가 들어섰지만 악화되어가는 상황을 수습하지 못했다. 그해 10월 25일 볼셰비키는 쿠데타를 일으켜 권력을 장악했다.

쌀 소동

|

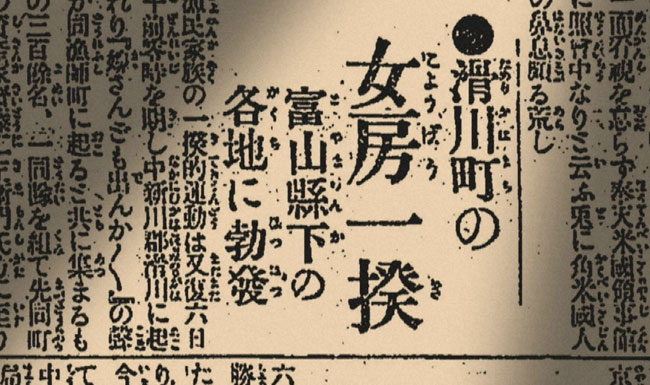

| 1918년 ‘쌀 소동’ 당시 일본 언론은 이를 ‘여성들의 봉기’라고 보도했다. |

원인은 추수를 앞두고 계절적으로 쌀 수급이 원활치 못했던 데다가 볼셰비키혁명을 진압하기 위해 일본군을 파병한 ‘시베리아 출병(出兵)’으로 군량미 수요가 는 것을 틈타 쌀장수들의 매점매석(買占賣惜)이 기승을 부린 데 있었다.

사태는 1918년 8월 초 도야마현 어부의 아내들이 관내의 쌀이 외부로 팔려나가는 것을 막기 위해 관공서로 몰려가는 것으로 시작됐다. 이들은 “물가 등귀는 쌀 때문”이라고 외쳤다. 당시 언론들은 이를 ‘여성들의 봉기[一揆]’라고 했다.

이러한 시위는 곧 전국적으로 확산됐다. 곳곳에서 군중이 모여 집회를 갖고 미곡상들을 습격해 주인을 구타하고 쌀을 나누어 갖거나 가게를 불태웠다. 8월 13일 도쿄 히비야공원에서 열린 미가폭등 문제에 대한 시민대회는 수백 명의 군중이 참가하는 소요로 번졌다. 군항도시인 구레(吳)에서는 노동자와 육전대(해병대) 간에 시가전까지 벌어졌다. 광부나 부락민, 재일 조선인 등 소외계층들이 적극적으로 소요에 참가했다.

결국 쌀 소동은 연인원 10만 명 이상의 군인이 출동하고서야 진압됐다. 2만5000명 이상이 체포됐고, 그중 7786명이 기소됐다. 2명이 사형, 12명이 무기징역을 선고받았다.

이러한 사태에 대한 책임을 지고 그해 9월 데라우치 총리가 사임했다. 9월 29일 정우회의 하라 다카시(原敬)가 총리가 됐다. 번벌에 속하지 않고, 작위(爵位)도 없는 ‘평민재상(平民宰相)’의 탄생이었다. 하라 내각은 육군대신과 해군대신을 제외한 나머지 대신들을 모두 정우회 소속 정치인들로 구성했다. 일본 헌정사상 최초의 본격적인 정당내각이었다. 이후 일본은 1930년대 초까지 외견상 의회민주주의의 틀이 유지되고 사회 분위기도 비교적 자유로운 ‘다이쇼(大正) 데모크라시’ 시대를 맞게 된다.

홍경래의 난

홍경래의 난(1812년)은 이미 말기 증상을 보이기 시작한 조선 왕조의 모순이 일거에 분출해 발생한 사건이었다. 반란의 가장 큰 근인(根因)은 평안도 출신에 대한 뿌리 깊은 차별이었지만, 근인(近因)은 흉년으로 인한 식량난이었다. 평안도 출신 문신인 백경해는 1810년 이렇게 보고했다.

“올해… 평안도는 홍수를 겪었다. 의주·안변 같은 곳은 특히 피해가 심해 백성을 안정시키기 위해 안찰사가 파견됐다. 바람의 피해는 없었다. 전국적으로 밭의 수확이 아주 나빴지만 평안도가 가장 안 좋았다.” 백경해는 1811년 말에도 안 좋은 보고를 했다.

“올해 평안도는 가뭄이 혹심했다. 비가 늦은 것부터 바람·우박·해충·서리에 이르는 자연재해가 사태를 더욱 악화시켜 아무 수확도 없게 만들었다. 100년 동안 최악의 가뭄이었다.”

백경해는 관찰사 이만수에게 즉시 구휼(救恤)을 시행, 상황이 개선되지 않으면 민란이 일어날 것이라고 경고했다. 하지만 조정은 그의 경고를 흘려들었다. 오히려 지방 관아에서는 극한 상황에 달한 농민들을 상대로 환자[還子·조선 시대에 곡식을 사창(社倉)에 저장하였다가 백성들에게 봄에 꾸어주고 가을에 이자를 붙여 거두던 일. 또는 그 곡식]의 이자 상환을 독촉해 민심 이반을 재촉했다. 결국 백경해의 경고는 홍경래의 난으로 현실화됐다.

홍경래의 난은 6개월여 만에 진압됐지만, 인구증가와 기후변화로 인한 환경위기, 그로 인한 농업 생산량의 저하라는 모순의 단면을 보여주는 사건이었다.

임진왜란과 병자호란을 거치면서 급감했던 조선의 인구는 18세기에 접어들면서 꾸준히 증가했다. 인구가 증가함에 따라 산지(山地)도 개간하거나 화전(火田)으로 만드는 일이 늘어났다. 또 18세기 중반까지도 그다지 널리 보급되지 않았던 온돌이 19세기 중반에 이르면 제주도에까지 전파되었다. 이는 이 시기 조선, 더 나아가 북반구의 기후가 한랭(寒冷)해지기 시작한 것과 관계가 있다는 주장이 있다. 온돌이 보급되면서 땔나무에 대한 수요가 늘어났다. 이 두 가지 이유 때문에 산림이 급속히 파괴되기 시작했다. 산림이 훼손되면서 가뭄이나 홍수의 피해가 커졌고, 농업 생산성이 떨어졌다. 백성들의 삶은 점점 더 팍팍해졌다. 김일성이 교시한 ‘주체농법’에 따라 다락밭을 만든답시고 산림을 훼손했다가 농업이 망가지고 ‘고난의 행군’이라는 대기근 사태를 겪었던 ‘김씨 조선’의 비극은 이미 ‘이씨 조선’에서 그 전례를 찾을 수 있는 것이다. 이렇게 백성들은 먹고살기 힘들어졌지만, 지방 아전들과 조정 관리들은 악착같이 백성들을 수탈했다. 견디다 못한 민중은 ‘민란(民亂)’으로 맞섰다. ‘민란의 시대’라고 할 만한 1860년대에 이르면 조선은 이미 정치·경제적으로 ‘망한 나라’였다.

“옥수수가 없으면 나라도 없다”

오늘날에도 ‘식량위기’는 정권을 흔드는 요인이 된다.

2007년 멕시코에서는 ‘또르띠야의 난(亂)’이라고 불리는 시위가 일어났다. 옥수수 가격 폭등으로 인해 멕시코인들의 주식인 또르띠야의 가격이 30% 이상이 오르자 견디다 못한 국민들이 “옥수수가 없으면 나라도 없다”고 외치며 거리로 나선 것이다.

이런 사태의 원인을 제공한 것은 미국이었다. 미국이 탄소 저감을 위해 보조금을 지급해가면서 ‘바이오 에탄올 확대 정책’을 펴자 바이오 에탄올의 원료인 국제 옥수수 가격이 급등한 것이다. 이로 인해 인플레이션이 발생한 것은 물론 멕시코 채권과 페소화의 가치까지 떨어졌다.

멕시코를 비롯한 중남미에서 농민들이 밭을 갈아엎고 에탄올용 옥수수 생산에 나서면서 이듬해부터 세계적으로 밀값이 오르기 시작했다. 이는 이 기사의 서두에서 언급했던 2010년 ‘아랍의 봄’ 봉기의 원인 중 하나로 작용했다.

지난 5월 21일 호주 총선에서 8년 9개월간 정권을 잡아온 자유-국민당 연합이 패하고, 노동당이 정권을 잡았다. 자유-국민당 연합이 패한 것은 각료들의 스캔들, 중국과의 갈등, 기후변화 이슈 등 여러 가지 이유가 있지만, 우크라이나 전쟁 발발 이후 ‘식탁물가’를 위시한 물가의 급속한 상승도 중요한 원인이었다.

홀로도모르

바로 정권의 교체로 이어지지는 않았어도 오랜 기간이 흐른 후에 그에 못지않은 결과를 낳은 경우도 있다. 1932~1933년 소련의 일부였던 우크라이나에서 발생한 ‘홀로도모르(Holodomor)’가 그것이다.

이 대기근은 스탈린의 무리한 농업집단화와 식량 강제 공출(供出), 우크라이나 민족주의의 담지자(擔持者)인 농민 계층에 대한 고의적인 탄압 등으로 야기된 인재(人災)였다. 이로 인해 400만 명 가까운 주민이 죽었다. 1932~1934년 우크라이나 인구 8명 중 한 명이 기아로 사망했다.

하지만 스탈린 정권은 끄떡없었다. 스탈린은 비밀경찰을 동원해 반대자들과 농민들을 죽이거나 시베리아로 유형을 보냈다. 무너진 것은 스탈린 정권이 아니라 우크라이나 사회였다. 2006년 우크라이나 의회는 홀로도모르를 우크라이나와 그 국민에 대해 사전(事前)에 의도한 인종학살(Genocide)이라고 규정했다. 물론 러시아는 아직까지도 그 고의성을 부정하고 있다. 우크라이나 출신인 세르히 플로히 미국 하버드대 교수는 “많은 학자가 이것(홀로도모르)이 공식 정책에 의해 사람이 자행한(man-made) 현상이라는 데 동의한다”면서 “기근은 북코카서스, 볼가강 하류 지역, 카자흐스탄에 영향을 미쳤지만, 우크라이나에서만 인종·민족적인 의도가 있는 정책에 의해 수행되었다. 이것은 우크라이나화 정책을 종언시키려는 스탈린의 결정과 우크라이나 당 관료들에 대한 공격과 연관되어 진행되었다”고 말한다.

홀로도모르의 기억은 1654년 페레야슬라프 합의에 대한 러시아의 기만적 해석과 코자크국가의 해체, 19세기 러시아의 민족어·민족문화 말살 정책, 1985년 체르노빌 원전(原電) 사고 등과 함께 우크라이나인들에게 씻을 수 없는 원한을 심어주었다. 1991년 소련제국을 해체할 기회가 왔을 때, 우크라이나인들은 주저 없이 독립을 선택했다. 스탈린이 자행한 ‘홀로도모르’가 60년 가까이 지나 소련제국을 와해시킨 것이다. 독립 이후 우크라이나인들은 홀로도모르 추념비를 세우고, 당시 희생자들을 국가적 차원에서 추모하기 시작했다. 이에 대한 영화도 만들어졌다. 홀로도모르에 대한 기억이 우크라이나 민족주의의 연료(燃料)가 되고 있는 것이다. 금년 2월 우크라이나를 침략한 푸틴이 우크라이나인들을 향해 계속해서 “우리는 한 민족”이라고 손짓하고 있지만, ‘홀로도모르’를 기억하고 있는 우크라이나인들은 결사(決死)항전하고 있다.⊙