⊙ 1965~1991년 비무장지대 방어한 주한미군·카투사 혼합 특수전투부대

⊙ 콜린 파월 前 美 국무장관, 마크 밀리 現 합참의장, 폴 라카메라 주한미군사령관 배출

⊙ 임진스카우트 양성학교 ‘액타’… 미 육군이 해외에 설립한 최초의 전투학교

⊙ 존 레넌, 매디슨 스퀘어 가든 공연에서 임진스카우트 복장 착용해 눈길

⊙ 카투사전우회(KVA) 초대 사무총장 문관현 기자, 《임진스카우트: 주한미군 비무장지대 강철부대》 펴내

⊙ 콜린 파월 前 美 국무장관, 마크 밀리 現 합참의장, 폴 라카메라 주한미군사령관 배출

⊙ 임진스카우트 양성학교 ‘액타’… 미 육군이 해외에 설립한 최초의 전투학교

⊙ 존 레넌, 매디슨 스퀘어 가든 공연에서 임진스카우트 복장 착용해 눈길

⊙ 카투사전우회(KVA) 초대 사무총장 문관현 기자, 《임진스카우트: 주한미군 비무장지대 강철부대》 펴내

- 72전차 2대대 임진스카우트. 미 2사단의 임진스카우트 프로그램은 1991년 10월 1일 20보병 5대대와 72전차 2대대로 구성된 1여단 수색대가 순찰을 돌고 나서 공식 종료됐다. 사진=U.S. National Archives

주한미군이 한국형 강철부대 ‘임진스카우트(Imjin Scouts)’를 도입해 북한의 도발을 막아낸 스토리가 60년 만에 최초로 공개됐다. 대한민국카투사전우회(KVA) 초대 사무총장을 지낸 문관현(文官鉉·54) 연합뉴스 기자는 최근 펴낸 그의 저서 《임진스카우트: 주한미군 비무장지대 강철부대》(정음서원)에서 ‘임진스카우트’의 존재를 처음으로 공개했다. 그는 카투사로 입대해 동두천 미군부대에서 근무했고, 유엔군사령부 민정경찰요원으로 비무장지대(DMZ)에서 마지막 ‘임진스카우트’ 임무를 수행했다.

지난 2월 28일 광화문의 한 카페에서 만난 문 기자는 “2020년 여름 카투사 휴가병을 둘러싼 정치인들의 오해와 편견이 가득 찬 막말을 보면서 ‘전투병 카투사’ 가운데 비무장지대에서 수색정찰 임무를 수행한 임진스카우트란 ‘X파일’을 꺼내 들게 됐다”며 “임진스카우트의 존재가 세상에 드러나면서 1960년대부터 40년간 북의 도발에 대응했던 ‘잃어버린 한국군 현대사’의 퍼즐까지 맞출 수 있게 됐다”며 웃었다.

‘제2의 한국전쟁’

미국 합동참모본부는 공식 문건에서 1966년 10월 5일부터 1969년 12월 3일까지 비무장지대 일대를 중심으로 한국군과 미군이 ‘무장공비’라고 불린 북한군 특작부대(특수부대) 침투조를 상대로 벌인 저강도(低强度) 전쟁·비정규전을 ‘제2의 한국전쟁(The Second Korea War)’이라고 부른다.

실제로 미(美) 국방부는 지상전에 참가한 군인들만 부착할 수 있는 전투보병휘장(CIB·Combat Infantryman Badge) 사례 13건 가운데 ‘제2의 한국전쟁’도 포함시키고 있다. 1968년부터 1973년까지 주한미군 전투부대원들에게 매달 65달러의 전투수당이 지급된 것이 그것을 입증한다.

— 책에서 ‘1953년 체결된 정전협정은 분단체제를 관리·감독하는 데 한계를 드러냈고, 13년 만에 또 다른 한국전쟁으로 이어지게 만들었다’고 주장했다.

“유엔사 보고서를 살펴보면 1966년 50건에 불과했던 북한의 정전협정 위반 사례가 1967년 566건, 1968년 761건, 1969년 99건을 기록했다. 해당 기간 한국군이 299명, 주한미군 75명, 북한군 397명이 사망해 10일에 7명꼴로 희생됐다. 정전협정의 불안정성이 숫자에서 그대로 드러나는 것 아닌가.”

— 북한 특작부대의 도발 중 피해가 컸던 것을 꼽는다면.

“제2의 한국전쟁의 신호탄이 된 사건이 있다. 1966년 11월 2일 오전 3시쯤 경기도 파주시 장단면 비무장지대 남쪽 800m 지점에서 야간 매복을 마치고 복귀하던 미 육군 제2사단 23보병연대 1대대 A중대 8명이 휴식을 취하다 갑자기 날아든 수류탄과 자동소총탄에 몰살했다. 북한군 제17정찰여단 소속 침투조의 기습이었다. 이들은 시체를 일일이 뒤집어 대검으로 찔렀다. 유일한 생존자인 데이비드 비비 일병은 온몸에 48개의 수류탄 파편이 박혔지만, 죽은 척 엎드려 간신히 살았다.”

그린베레 창설자 야보로 중장

당시 유엔군사령관·주한미군사령관은 찰스 H. 본스틸 3세 대장이었다. 1945년 8월 10일 대령이었던 그는 국무부에서 파견 온 옥스퍼드 유학 동기 딘 러스크와 함께 한반도 지도에서 38도선을 따라 연필로 분단선을 그은 인물이다. 소련군의 남진으로부터 미국이 서울과 인천을 확보하기 위한 조치였다.

본스틸 사령관은 당시 한국군과 주한미군의 대비 태세를 한 차원 높인 인물이다. 그는 1956년 제24보병사단 부사단장으로 한국에서 근무했고, 1966년 9월 유엔군사령관으로 다시 한국을 찾았다. 깡마르고 껑충한 키, 수정체 제거 수술을 받아 왼쪽 눈에 검은색 안대를 하고 다녔다. 본스틸 사령관은 자신이 부족하다고 생각한 실전 경험을 윌리엄 야보로 중장을 픽업하면서 메웠다. 당시 주한미군 1군단장인 야보로 중장은 ‘그린베레’라 불리는 미 육군 특수작전부대를 창설했고, 제2차 세계대전을 경험한 역전의 용사였다.

— 1966년 부임한 본스틸 사령관은 북한 특작부대의 무지막지한 도발에 어떻게 대응했나.

“본스틸은 김일성의 당시 2년간 연설문을 입수해 탐독하면서 대(對) 침투게릴라 개념요구계획을 짰다. 김일성은 1966년 10월 5일 제2차 노동당 대표자회의의 연설에서 ‘조선혁명의 전국적 승리는 남조선(한국)에서의 혁명 력량(역량)의 강화 여하에 크게 달려 있다. 남조선에서는 여러 가지 투쟁 형태와 방법을 옳게 배합하여 혁명운동을 발전시켜나가야 할 것’이라고 했다. 본스틸은 이것을 제2의 한국전쟁 선전포고로 받아들였다.”

본스틸의 ‘한국방위계획ʼ

문관현 기자는 “당시 북한은 중국·소련 등거리 외교를 펼치면서 양쪽으로부터 지원이 줄어드는 바람에 한국과 전면전을 펼칠 여력이 없었다”며 “때맞춰 미국이 베트남전 수렁에 빠져들자 특작부대의 저강도 전쟁·비정규전에 몰두했던 것”이라고 했다. 이어 “한국 내 지하조직의 혁명 역량을 키운 뒤 1970년 적화통일을 이루겠다는 전략이었다”며 “1968년 한 해에만 김신조 청와대 기습 사건, 미 정보함 푸에블로호 나포 사건, 울진·삼척 지역 공비 침투, 이듬해 4월 미 공군 정찰기 EC-121의 동해상 격추 사건들이 잇달아 발생했다”고 했다.

1967년 1월 본스틸 대장의 ‘한국방위계획’에 따르면, 특작부대의 도발을 저지하기 위해 ▲DMZ 순찰활동 강화 ▲감시초소(Guard Post) 설치 ▲통합장벽시스템 마련 ▲기동타격대(QRF) 운영 등 4단계 ‘철통 방어망’을 구축했다. 통합장벽시스템이 바로 ‘155마일 철책선’이다. 분단의 상징인 철책선은 본스틸 사령관의 지시로 1968년 중반까지 만들어진 산물이었다. 그 전까진 1964년 한신(韓信) 6군단장이 잡목을 베어 목책선(木柵線)을 DMZ의 남방한계선을 따라 세웠었다.

임진스카우트의 요람 ‘액타’

본스틸 사령관의 한국방위계획에 따라 미 2사단은 1965년 9월 임진스카우트를 만들었다. 롤렌드 글레저 준장이 1965년 가을 미 2사단 작전 담당 부사단장으로 부임하면서 임진스카우트의 개념을 정립하고, 1965년 9월 경기도 파주군 진동면 동파리 소재 캠프 싯먼(Camp Sitman)에 고급전투훈련교육대(ACTA), ‘액타’를 설립했다. 247년 미 육군 역사상 본토가 아닌 해외 분쟁 현장에 설립한 전투학교는 액타가 최초였다. 웨스트모어랜드 주월(駐越)사령관이 1966년 설립한 레콘도 스쿨(Recondo School)보다 1년 빨랐다.

— 액타는 어떤 종류의 훈련을 시켰는지 궁금하다.

“액타는 미 2사단 전투부대원 가운데 한 기수당 150여 명을 선발해 22일 동안 총 262시간의 전투훈련 프로그램을 진행했다. 산악훈련과 독도법, 무기조작, 폭파, 통신 심지어 북한군에게 노획한 AK-47 소총 조작은 물론 DMZ 수색교육까지 실시했다. 임진스카우트는 매년 1800명 규모로 활동했기 때문에 1991년 10월까지 총 4만6000여 명을 배출했을 것으로 추산된다.”

문 기자는 “임진스카우트 대원은 스나이퍼 스쿨을 이수한 특등사수여야 했다”며 “전설의 스나이퍼로 알려진 장현근 병장(하림에코캐피탈 대표)은 M16 소총 영점(零點)사격에서 다임 동전의 반경(1.79cm) 안에 세 발 모두를 적중시켜 미군들을 놀라게 한 명사수였다”고 했다.

본스틸 사령관은 베트남 전쟁의 영웅 로저 돈런 미 육군 소령에게 액타를 맡겨 임진스카우트를 정예부대로 거듭나게 했다. 돈런 소령은 1964년 7월 6일 베트콩 2개 대대를 맞아 진지를 지켜내 베트남 전쟁 참전군인 가운데 최초로 명예훈장을 받았다.

임진스카우트는 4개 보병 부대에서 정예 병력을 뽑아 3개월씩 임진강 이북의 DMZ 수색정찰 임무를 맡겼다. 155마일 휴전선에서 서부전선 40km 전면을 미 2사단의 임진스카우트와 맹호부대(현재 수도사단·베트남전 파병으로 32사단 방어 임무 교대)가 담당했다. 미 2사단은 수색정찰 임무를 완수한 전투병에게 임진스카우트(Imjin Scouts)라는 타이틀을 주기 시작했다. 이들은 워리어베이스(Warrier Base)를 전초기지 삼아 비무장지대 방어작전을 담당했다. 문 기자는 “임진스카우트는 1960년대 중반 이후 달라진 북한의 침투 패턴을 정확히 파악하고 이에 효과적으로 대응하도록 훈련받았기 때문에 북한군의 무력도발을 저지할 수 있었다”고 했다.

존 레넌이 알린 임진스카우트

— 우리에게도 임진스카우트는 베일에 싸여 있었지만, 미국에서도 마찬가지였나.

“그렇다. 베트남에서 미 육군 그린베레의 제5공수특전단이 운영하는 특수부대 ‘레콘도’나 알려졌지, 미국인들에게 임진스카우트는 낯설었다. 그런데 아이러니하게도 베트남전 반전(反戰) 운동에 앞장섰던 세계적 팝 스타 존 레넌이 임진스카우트 ‘홍보’를 했었다. 그가 임진스카우트 패치가 달린 군복을 입고 공연에 나선 것이다. 1972년 8월 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든 비틀스 해체 공연에서 임진스카우트와 미 2사단 패치를 단 군복을 입고 아내 오노 요코(小野洋子)와 등장해 눈길을 끌었다.”

— 존 레넌이 어떻게 군복을 구했을까.

“존 레넌은 독일 프랑크푸르트 공항에서 햄버거를 먹다 우연히 만난 미 육군 전역병으로부터 임진스카우트 패치 군복을 선물로 받았다. 전역병은 미 2사단 38보병 1대대에서 임진스카우트 임무를 수행한 피터 제임스 라인하트 병장이었다. 그런데 미국인들은 존 레넌이 군복을 입었다는 사실에 주목했지, 임진스카우트의 군복이란 사실은 크게 알려지지 않았다. 라인하트 병장이 존 레넌에게 ‘코리아’ 대신 ‘베트남’ 주둔부대에서 방금 전역했다고 말하며 군복을 선물했으니까.”

1965년부터 북한군 특수부대와 ‘창과 방패’ 대결을 벌였던 주한미군 임진스카우트는 냉전체제 해체와 한국군 위상 강화 등으로 인해 서부전선 방어 임무를 한국군에 넘겨주고 해체됐다. 1991년 10월 1일 임진스카우트는 판문점 일대의 경비 임무를 한국 육군 제1 보병사단에 넘겨주고 26년 만에 역사의 뒤안길로 사라졌다.

리베로 역할하는 기동타격대, CAC

임진스카우트가 DMZ에서 북한군 특작부대를 찾아다녔다면, 후방에선 대간첩중대(CAC·Counter Agent Company)가 특작부대를 박살 냈다. 본스틸 사령관은 GP를 설치하고, 그 일대를 수색대인 임진스카우트가 경계하고, 그다음 ‘리베로’처럼 기동타격대가 소탕하는 것으로 북한군 특작부대 4단계 방어망의 체계를 잡아가기 시작했다. 본스틸 사령관의 방어망 중 ‘기동타격대’의 핵심이 바로 ‘대간첩중대(CAC)’였다. CAC는 미 2사단 직할부대로 1967년 1월 31일 창설됐다. 이번 임진스카우트 저술 과정에서 최초로 그 실체가 드러났다.

— 창설 배경은.

“임진스카우트가 비무장지대를 지켰지만, 북한군 특수부대가 후방 지역까지 침투해 대통령 암살을 시도하고 무고한 양민을 학살했다. 당시 방첩부대 분석 결과, 김신조 부대 침투 사례에서 보듯이 경기 파주 일대를 통해 침투한 무장공비 규모가 연 300명을 넘었다. 파주 일대가 ‘구멍’이었다. 미 2사단은 오후 6시가 되면 민간인 경비요원들이 근무를 섰기 때문에 경계근무가 취약했다. 1967년 5월 21일 북 특작부대 침투조가 임진강 이북의 캠프 월리에 폭발물을 묻어 미군 2명이 숨지고 미군과 카투사 19명이 다친 사건도 바로 이곳에서 발생했다.”

박정희 대통령의 ‘오른팔’로 통하던 윤필용 방첩부대장은 당시 전방부대마다 기동타격대를 창설해 대간첩작전을 지휘했다. 하지만 무장공비 주요 침투로인 파주는 미 2사단 관할 지역이어서 한국군 차원에서 대처할 방법을 찾지 못해 전전긍긍했다.

CAC는 카투사로만 구성

윤필용 부대장은 한국군 기동타격대를 미군 관할 구역에 파견해 대간첩작전을 전개한다는 아이디어를 짜냈다. 미 2사단과 협의 끝에 한국군 기동타격대 대신, 미 2사단 소속 카투사들을 활용하는 방향으로 계획을 수정했다. 미군부대 내 ‘한국군 별동대’를 편성한 것이다. 윤 장군은 CAC의 창설과 운영을 사실상 총지휘했고, 수시로 전투현장을 방문해 부대원들을 격려했다.

1967년 1월 31일 경기도 연천군 청산면 백의리 소재 미 1군단 포병사령부 캠프 바바라에서 창설식을 거행했다. 1967년 5월 용산에 헬기 중대가 창설됐다. 경기도 파주 일대에 무장공비가 나타나면 헬리콥터를 타고 즉각 출동하는 주한미군 기동타격대가 출범한 것이다. 초기엔 부대 존재와 역할 모두 비밀에 부쳤고 사실상 윤필용 방첩부대장이 별도 라인을 통해 작전보고를 받고 부대 운영에 개입했다.

— 그렇다면 CAC는 미군과 카투사의 혼합부대였나.

“아니다. 간부는 한국 육군에서 뽑았고, 병사는 전원 한국군 카투사였다. 소속은 미군이었지만, 사실상 한국군 부대인 셈이다. 베트남 두코 전투의 영웅 이춘근 대위(육사 15기)가 중대 지휘봉을 잡았고, 육사 출신 엘리트 장교들이 소대장을 맡았다. 5개 소대에 배치된 부대원 300명 전원은 한국군 카투사 요원들이었다.”

CAC는 파주 봉일천 캠프 하우즈에 중대 본부를 설치했고, 임진강 건너 미군부대에 1, 2, 3소대를 배치해 비무장지대 수색정찰 임무를 수행했다. CAC는 주한미군의 무장헬기를 타고 현장으로 출동하는 신속대응부대였다. 1967년 10월 CAC 1소대 담당 구역에 무장공비가 출현했으나 1소대의 추격을 받다 사살당했다. 부대 창설 이후 첫 전과로 기록됐고, 당시 AFKN(주한미군방송)이 대대적으로 보도했다.

— CAC 대원들은 민간인 복장을 하고 다녔나.

“1967년 12월 미 2사단은 작전개념을 바꿔 임진강 이남으로 부대를 이동했다. 특히 3소대는 편의대로 편성해 현역 군인들이 머리를 기르고, 민간인 복장으로 첩보활동을 했다. 이들은 2~3명씩 임진강 주변 마을 마정리와 운천리, 내포리 등 이장 집에 하숙생으로 거주했다. 매일 아침 동틀 무렵 마을 주변을 배회하다 강변에 수상한 발자국이 남아 있거나 풀잎이 일정한 방향으로 쓰러져 있으면 이장 집에 보관 중인 PRC-25 무전기를 통해 파주 봉서산 전용기지국을 통해 미 2사단 상황실(TOC)로 무전보고를 올렸다. 상황보고 후 몇 분이 지나면 굉음과 함께 M60으로 무장한 7기병연대 헬리콥터가 나타났고 나머지 4개 소대로 구성된 기동타격대원들이 출동했다.”

문 기자는 “당시 주한미군에 휴이 헬리콥터가 4~5대 기동하던 상황이었고, 공중강습(Air Assault) 개념은 상상도 못 하던 시절이었다”며 “미 2사단에 공중강습부대 503, 506 보병연대가 1986년 무렵부터 배치됐으니 20년이나 앞서 한반도에서 헬기를 이용한 공중강습작전이 전개됐던 셈”이라고 했다.

임진스카우트와 대간첩중대 활약으로 1968년 6월부터 11월까지 미 2사단 지역에 침투한 북한군 27명 중 25명을 격퇴하거나 사살했다. 미 2사단 작전장교 출신 역사학자 대니얼 볼거는 “새로운 유엔군사령부 전술이 먹혀들었다”고 기동타격대 운영을 극찬했다.

9·19 대첩

1968년 9월 19일 경기도 연천군 장남면 반정리 일대 임진강 갈대밭에서 북한군 침투조 5명 전원을 섬멸한 9·19 대첩은 미군 자료에도 남았을 정도로 손꼽히는 전과였다. CAC는 갈대밭에 숨은 북한군 특작부대를 향해 대검을 M14 소총에 단 뒤 착검돌격까지 감행했다.

당시 북한군은 오전 2시30분 군사분계선을 넘었고, 우리 민간인 지역인 반정리 일대까지 침투했다. CAC는 2, 4, 5소대 등 3개 소대를 투입해 갈대밭을 포위해 4명을 사살했다. 1명은 현장을 빠져나가 북한으로 탈출을 시도하다 지뢰를 밟아 폭사했다. 작전 과정에서 전역을 앞둔 박만득·김상훈 병장이 전사했고 7명이 부상했다. 당시 북한군 침투조를 휴전선 이남 지역에서 몰살시킨 사례는 한국과 미군 통틀어 유일한 사례로 평가됐다. 주한미군은 CAC에 공로 표창을 하며 임진스카우트 배지를 수여했다.

문 기자는 “CAC는 1971년 주한미군의 제7보병사단이 철수하고, 미 2사단이 파주에서 동두천으로 이동한 뒤 1972년 판문점 공동경비구역(JSA) 기동타격대에 임무를 넘겼다”며 “한국군 위주의 부대였지만, CAC는 주한미군 임진스카우트의 일원으로 소명을 다했다”고 했다.

— 한미는 임진스카우트와 CAC로 ‘제2의 한국전쟁’에서 북한군 특수8군단과 맞섰다. 누가 승자라고 보나.

“북한군이 비정규전을 목적으로 게릴라 요원들을 침투시키고 주한미군은 임진스카우트를 투입해 저지했다. DMZ는 1969년 10월 18일 북한군 특작부대가 미 7사단 트럭을 매복 공격한 뒤론 잠잠해졌다. 북한이 승산이 없다고 생각해 124군 부대를 해체하고 특작부대 무력도발을 접었기 때문이었다. 1968년 이후 북한은 지상침투를 완전히 포기하고 땅굴 굴착으로 들어간다. 도발자 북한군 특수 8군단 창과 수호자 임진스카우트의 방패 대결은 임진스카우트의 판정승, 한미의 승리로 마무리됐다.”

잊힌 전쟁, 잊힌 승자

문관현 기자는 카투사로 입대해 동두천 미군부대에서 복무하다 유엔군사령부 민정경찰(DMZ POLICE) 요원으로 선발돼 미 2사단 72전차 2대대 수색소대에 복무하면서 비무장지대에서 임진스카우트 임무를 수행했다. 전역 후 사단법인 대한민국카투사전우회(KVA·KATUSA Veterans Association)를 만들어 초대 사무총장을 지냈다. 현역 카투사들을 격려하기 위해 ‘의화단의 난’을 진압한 미 9보병연대의 40km 무장행군, ‘만추마일(Manchu Mile)’에 3차례나 동참했다.

문관현 기자는 “한미 양국은 한국전쟁 전면전에 이어 임진강 일대에서 벌어진 저강도 분쟁에서도 혈맹으로서 성공적으로 작전을 수행했다”며 “임진스카우트는 베트남 전쟁에 밀려 미국에서 활약상이 가려졌고, CAC도 주한미군 소속이라는 특수성 때문에 한국에서도 대접을 받지 못하고 있다”며 안타까워했다.

문 기자는 일부 지방자치단체가 북한군 침투조가 통과한 휴전선 철조망 주변에 ‘역사공원’을 조성하고, 김신조 침투 루트를 관광자원화하는 것에 대해 분개하고 있다. 그는 “서울지방경찰청은 김신조 일행이 은신했던 사모바위(일명 김신조바위)에 조형물을 설치했다”며 “CAC의 9·19 대첩이 벌어진 장소에도 기념비 하나라도 놔야 할 것 아닌가”라고 반문했다.

— 책 말미에 “잊혀진 전쟁(6·25전쟁)에 이어 잊혀진 전투들(비무장지대 분쟁)이 벌어졌고, 잊혀진 전사들(임진스카우트)만 남게 됐다”고 말하는 대목에 여운이 든다.

“세계 여론이 온통 패전(敗戰)인 베트남전쟁에 집중됐고, 승전(勝戰)인 임진스카우트는 군사기밀로 묶여 봉인됐었다. 승자보다 패자가 존재감을 과시하는 웃지 못할 상황이 벌어진 것이다. 한국전쟁은 우리가 유엔군 16개국과 함께 싸운 것이고, ‘제2의 한국전쟁’은 한미 양국이 북한과 치른 전쟁이다. 우리가 ‘제2의 한국전쟁’의 주역인 임진스카우트의 실체를 드러내며 캠프 그리브즈에서 한미가 함께 합동위령제라도 연다면, 이러한 일들이 한미동맹의 새로운 좌표 설정에도 큰 기여를 할 것이라고 확신한다.”

콜린 파월도 임진스카우트 출신

— 공공외교 차원에서 한미 양국의 임진스카우트 모임을 만들 계획은 없나.

“책을 쓰는 기간 미국의 많은 임진스카우트가 ‘디엠지 브라더(DMZ Brother)’라며 뜨거운 호응을 보냈다. 곧 모임 결성에 나설 생각이다.”

— 임진스카우트를 거쳐간 고위급 장성은.

“최초의 흑인 합참의장 콜린 파월, 마크 밀리 현 합참의장, 폴 라카메라 주한미군사령관도 영화 〈라이언 일병 구하기〉로 유명한 506보병연대 소속의 임진스카우트 출신이다. 이분들에게 ‘Stand Alone!(최후의 일인까지)’이라는 부대 구호를 외치면 감격해한다. 2012년 하버드 연수프로그램 때, 임진스카우트 대대장을 지낸 데이비드 헌툰 웨스트포인트 교장을 만났다. 그가 나를 ‘마이 컴뱃 버디(My combat buddy)’라며 뜨겁게 포옹하자 주위 사람들이 놀랐던 기억이 생생하다.”⊙

지난 2월 28일 광화문의 한 카페에서 만난 문 기자는 “2020년 여름 카투사 휴가병을 둘러싼 정치인들의 오해와 편견이 가득 찬 막말을 보면서 ‘전투병 카투사’ 가운데 비무장지대에서 수색정찰 임무를 수행한 임진스카우트란 ‘X파일’을 꺼내 들게 됐다”며 “임진스카우트의 존재가 세상에 드러나면서 1960년대부터 40년간 북의 도발에 대응했던 ‘잃어버린 한국군 현대사’의 퍼즐까지 맞출 수 있게 됐다”며 웃었다.

‘제2의 한국전쟁’

|

| 문관현 기자 |

실제로 미(美) 국방부는 지상전에 참가한 군인들만 부착할 수 있는 전투보병휘장(CIB·Combat Infantryman Badge) 사례 13건 가운데 ‘제2의 한국전쟁’도 포함시키고 있다. 1968년부터 1973년까지 주한미군 전투부대원들에게 매달 65달러의 전투수당이 지급된 것이 그것을 입증한다.

— 책에서 ‘1953년 체결된 정전협정은 분단체제를 관리·감독하는 데 한계를 드러냈고, 13년 만에 또 다른 한국전쟁으로 이어지게 만들었다’고 주장했다.

“유엔사 보고서를 살펴보면 1966년 50건에 불과했던 북한의 정전협정 위반 사례가 1967년 566건, 1968년 761건, 1969년 99건을 기록했다. 해당 기간 한국군이 299명, 주한미군 75명, 북한군 397명이 사망해 10일에 7명꼴로 희생됐다. 정전협정의 불안정성이 숫자에서 그대로 드러나는 것 아닌가.”

— 북한 특작부대의 도발 중 피해가 컸던 것을 꼽는다면.

“제2의 한국전쟁의 신호탄이 된 사건이 있다. 1966년 11월 2일 오전 3시쯤 경기도 파주시 장단면 비무장지대 남쪽 800m 지점에서 야간 매복을 마치고 복귀하던 미 육군 제2사단 23보병연대 1대대 A중대 8명이 휴식을 취하다 갑자기 날아든 수류탄과 자동소총탄에 몰살했다. 북한군 제17정찰여단 소속 침투조의 기습이었다. 이들은 시체를 일일이 뒤집어 대검으로 찔렀다. 유일한 생존자인 데이비드 비비 일병은 온몸에 48개의 수류탄 파편이 박혔지만, 죽은 척 엎드려 간신히 살았다.”

그린베레 창설자 야보로 중장

|

| 임진스카우트 표지. 사진=문관현 |

본스틸 사령관은 당시 한국군과 주한미군의 대비 태세를 한 차원 높인 인물이다. 그는 1956년 제24보병사단 부사단장으로 한국에서 근무했고, 1966년 9월 유엔군사령관으로 다시 한국을 찾았다. 깡마르고 껑충한 키, 수정체 제거 수술을 받아 왼쪽 눈에 검은색 안대를 하고 다녔다. 본스틸 사령관은 자신이 부족하다고 생각한 실전 경험을 윌리엄 야보로 중장을 픽업하면서 메웠다. 당시 주한미군 1군단장인 야보로 중장은 ‘그린베레’라 불리는 미 육군 특수작전부대를 창설했고, 제2차 세계대전을 경험한 역전의 용사였다.

— 1966년 부임한 본스틸 사령관은 북한 특작부대의 무지막지한 도발에 어떻게 대응했나.

“본스틸은 김일성의 당시 2년간 연설문을 입수해 탐독하면서 대(對) 침투게릴라 개념요구계획을 짰다. 김일성은 1966년 10월 5일 제2차 노동당 대표자회의의 연설에서 ‘조선혁명의 전국적 승리는 남조선(한국)에서의 혁명 력량(역량)의 강화 여하에 크게 달려 있다. 남조선에서는 여러 가지 투쟁 형태와 방법을 옳게 배합하여 혁명운동을 발전시켜나가야 할 것’이라고 했다. 본스틸은 이것을 제2의 한국전쟁 선전포고로 받아들였다.”

본스틸의 ‘한국방위계획ʼ

|

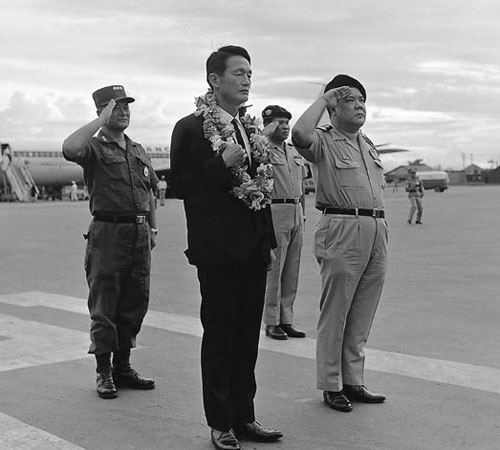

| 주한미군사령관 찰스 H. 본스틸 3세(Charles Hartwell Bonesteel III). 1966년 사령관으로 부임해 철책선과 임진스카우트를 만드는 등 4단계 ‘철통 방어망’을 구축했다. 사진=퍼블릭도메인 |

1967년 1월 본스틸 대장의 ‘한국방위계획’에 따르면, 특작부대의 도발을 저지하기 위해 ▲DMZ 순찰활동 강화 ▲감시초소(Guard Post) 설치 ▲통합장벽시스템 마련 ▲기동타격대(QRF) 운영 등 4단계 ‘철통 방어망’을 구축했다. 통합장벽시스템이 바로 ‘155마일 철책선’이다. 분단의 상징인 철책선은 본스틸 사령관의 지시로 1968년 중반까지 만들어진 산물이었다. 그 전까진 1964년 한신(韓信) 6군단장이 잡목을 베어 목책선(木柵線)을 DMZ의 남방한계선을 따라 세웠었다.

임진스카우트의 요람 ‘액타’

|

| 경기 파주 소재의 캠프 싯먼 전경. 임진스카우트를 교육하는 고급전투훈련교육대(ACTA), ‘액타’가 있었다. 사진=문관현 |

— 액타는 어떤 종류의 훈련을 시켰는지 궁금하다.

“액타는 미 2사단 전투부대원 가운데 한 기수당 150여 명을 선발해 22일 동안 총 262시간의 전투훈련 프로그램을 진행했다. 산악훈련과 독도법, 무기조작, 폭파, 통신 심지어 북한군에게 노획한 AK-47 소총 조작은 물론 DMZ 수색교육까지 실시했다. 임진스카우트는 매년 1800명 규모로 활동했기 때문에 1991년 10월까지 총 4만6000여 명을 배출했을 것으로 추산된다.”

문 기자는 “임진스카우트 대원은 스나이퍼 스쿨을 이수한 특등사수여야 했다”며 “전설의 스나이퍼로 알려진 장현근 병장(하림에코캐피탈 대표)은 M16 소총 영점(零點)사격에서 다임 동전의 반경(1.79cm) 안에 세 발 모두를 적중시켜 미군들을 놀라게 한 명사수였다”고 했다.

본스틸 사령관은 베트남 전쟁의 영웅 로저 돈런 미 육군 소령에게 액타를 맡겨 임진스카우트를 정예부대로 거듭나게 했다. 돈런 소령은 1964년 7월 6일 베트콩 2개 대대를 맞아 진지를 지켜내 베트남 전쟁 참전군인 가운데 최초로 명예훈장을 받았다.

임진스카우트는 4개 보병 부대에서 정예 병력을 뽑아 3개월씩 임진강 이북의 DMZ 수색정찰 임무를 맡겼다. 155마일 휴전선에서 서부전선 40km 전면을 미 2사단의 임진스카우트와 맹호부대(현재 수도사단·베트남전 파병으로 32사단 방어 임무 교대)가 담당했다. 미 2사단은 수색정찰 임무를 완수한 전투병에게 임진스카우트(Imjin Scouts)라는 타이틀을 주기 시작했다. 이들은 워리어베이스(Warrier Base)를 전초기지 삼아 비무장지대 방어작전을 담당했다. 문 기자는 “임진스카우트는 1960년대 중반 이후 달라진 북한의 침투 패턴을 정확히 파악하고 이에 효과적으로 대응하도록 훈련받았기 때문에 북한군의 무력도발을 저지할 수 있었다”고 했다.

존 레넌이 알린 임진스카우트

|

| 반전인사로 알려진 존 레넌이 한국 주둔 미 2사단의 인디언 헤드 패치가 부착된 임진스카우트 군복을 입고 연주하고 있다. |

“그렇다. 베트남에서 미 육군 그린베레의 제5공수특전단이 운영하는 특수부대 ‘레콘도’나 알려졌지, 미국인들에게 임진스카우트는 낯설었다. 그런데 아이러니하게도 베트남전 반전(反戰) 운동에 앞장섰던 세계적 팝 스타 존 레넌이 임진스카우트 ‘홍보’를 했었다. 그가 임진스카우트 패치가 달린 군복을 입고 공연에 나선 것이다. 1972년 8월 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든 비틀스 해체 공연에서 임진스카우트와 미 2사단 패치를 단 군복을 입고 아내 오노 요코(小野洋子)와 등장해 눈길을 끌었다.”

— 존 레넌이 어떻게 군복을 구했을까.

“존 레넌은 독일 프랑크푸르트 공항에서 햄버거를 먹다 우연히 만난 미 육군 전역병으로부터 임진스카우트 패치 군복을 선물로 받았다. 전역병은 미 2사단 38보병 1대대에서 임진스카우트 임무를 수행한 피터 제임스 라인하트 병장이었다. 그런데 미국인들은 존 레넌이 군복을 입었다는 사실에 주목했지, 임진스카우트의 군복이란 사실은 크게 알려지지 않았다. 라인하트 병장이 존 레넌에게 ‘코리아’ 대신 ‘베트남’ 주둔부대에서 방금 전역했다고 말하며 군복을 선물했으니까.”

1965년부터 북한군 특수부대와 ‘창과 방패’ 대결을 벌였던 주한미군 임진스카우트는 냉전체제 해체와 한국군 위상 강화 등으로 인해 서부전선 방어 임무를 한국군에 넘겨주고 해체됐다. 1991년 10월 1일 임진스카우트는 판문점 일대의 경비 임무를 한국 육군 제1 보병사단에 넘겨주고 26년 만에 역사의 뒤안길로 사라졌다.

리베로 역할하는 기동타격대, CAC

|

| 1967년 10월 6일 윤필용 방첩부대장이 한국군 참전부대를 격려하기 위해 베트남을 방문했다. 사진=대한민국 정부기록사진집 |

— 창설 배경은.

“임진스카우트가 비무장지대를 지켰지만, 북한군 특수부대가 후방 지역까지 침투해 대통령 암살을 시도하고 무고한 양민을 학살했다. 당시 방첩부대 분석 결과, 김신조 부대 침투 사례에서 보듯이 경기 파주 일대를 통해 침투한 무장공비 규모가 연 300명을 넘었다. 파주 일대가 ‘구멍’이었다. 미 2사단은 오후 6시가 되면 민간인 경비요원들이 근무를 섰기 때문에 경계근무가 취약했다. 1967년 5월 21일 북 특작부대 침투조가 임진강 이북의 캠프 월리에 폭발물을 묻어 미군 2명이 숨지고 미군과 카투사 19명이 다친 사건도 바로 이곳에서 발생했다.”

박정희 대통령의 ‘오른팔’로 통하던 윤필용 방첩부대장은 당시 전방부대마다 기동타격대를 창설해 대간첩작전을 지휘했다. 하지만 무장공비 주요 침투로인 파주는 미 2사단 관할 지역이어서 한국군 차원에서 대처할 방법을 찾지 못해 전전긍긍했다.

CAC는 카투사로만 구성

|

| 헬리콥터 출동 훈련 모습. 사진=윤창식 CAC 예비역 병장 |

1967년 1월 31일 경기도 연천군 청산면 백의리 소재 미 1군단 포병사령부 캠프 바바라에서 창설식을 거행했다. 1967년 5월 용산에 헬기 중대가 창설됐다. 경기도 파주 일대에 무장공비가 나타나면 헬리콥터를 타고 즉각 출동하는 주한미군 기동타격대가 출범한 것이다. 초기엔 부대 존재와 역할 모두 비밀에 부쳤고 사실상 윤필용 방첩부대장이 별도 라인을 통해 작전보고를 받고 부대 운영에 개입했다.

— 그렇다면 CAC는 미군과 카투사의 혼합부대였나.

“아니다. 간부는 한국 육군에서 뽑았고, 병사는 전원 한국군 카투사였다. 소속은 미군이었지만, 사실상 한국군 부대인 셈이다. 베트남 두코 전투의 영웅 이춘근 대위(육사 15기)가 중대 지휘봉을 잡았고, 육사 출신 엘리트 장교들이 소대장을 맡았다. 5개 소대에 배치된 부대원 300명 전원은 한국군 카투사 요원들이었다.”

CAC는 파주 봉일천 캠프 하우즈에 중대 본부를 설치했고, 임진강 건너 미군부대에 1, 2, 3소대를 배치해 비무장지대 수색정찰 임무를 수행했다. CAC는 주한미군의 무장헬기를 타고 현장으로 출동하는 신속대응부대였다. 1967년 10월 CAC 1소대 담당 구역에 무장공비가 출현했으나 1소대의 추격을 받다 사살당했다. 부대 창설 이후 첫 전과로 기록됐고, 당시 AFKN(주한미군방송)이 대대적으로 보도했다.

— CAC 대원들은 민간인 복장을 하고 다녔나.

“1967년 12월 미 2사단은 작전개념을 바꿔 임진강 이남으로 부대를 이동했다. 특히 3소대는 편의대로 편성해 현역 군인들이 머리를 기르고, 민간인 복장으로 첩보활동을 했다. 이들은 2~3명씩 임진강 주변 마을 마정리와 운천리, 내포리 등 이장 집에 하숙생으로 거주했다. 매일 아침 동틀 무렵 마을 주변을 배회하다 강변에 수상한 발자국이 남아 있거나 풀잎이 일정한 방향으로 쓰러져 있으면 이장 집에 보관 중인 PRC-25 무전기를 통해 파주 봉서산 전용기지국을 통해 미 2사단 상황실(TOC)로 무전보고를 올렸다. 상황보고 후 몇 분이 지나면 굉음과 함께 M60으로 무장한 7기병연대 헬리콥터가 나타났고 나머지 4개 소대로 구성된 기동타격대원들이 출동했다.”

문 기자는 “당시 주한미군에 휴이 헬리콥터가 4~5대 기동하던 상황이었고, 공중강습(Air Assault) 개념은 상상도 못 하던 시절이었다”며 “미 2사단에 공중강습부대 503, 506 보병연대가 1986년 무렵부터 배치됐으니 20년이나 앞서 한반도에서 헬기를 이용한 공중강습작전이 전개됐던 셈”이라고 했다.

임진스카우트와 대간첩중대 활약으로 1968년 6월부터 11월까지 미 2사단 지역에 침투한 북한군 27명 중 25명을 격퇴하거나 사살했다. 미 2사단 작전장교 출신 역사학자 대니얼 볼거는 “새로운 유엔군사령부 전술이 먹혀들었다”고 기동타격대 운영을 극찬했다.

9·19 대첩

|

| 임진강변 일대에서 근무 중인 민간인 복장을 한 편의대 요원과 정복을 입은 동료가 반구정을 찾아 기념 촬영한 모습. 사진=윤창식 CAC 예비역 병장 |

당시 북한군은 오전 2시30분 군사분계선을 넘었고, 우리 민간인 지역인 반정리 일대까지 침투했다. CAC는 2, 4, 5소대 등 3개 소대를 투입해 갈대밭을 포위해 4명을 사살했다. 1명은 현장을 빠져나가 북한으로 탈출을 시도하다 지뢰를 밟아 폭사했다. 작전 과정에서 전역을 앞둔 박만득·김상훈 병장이 전사했고 7명이 부상했다. 당시 북한군 침투조를 휴전선 이남 지역에서 몰살시킨 사례는 한국과 미군 통틀어 유일한 사례로 평가됐다. 주한미군은 CAC에 공로 표창을 하며 임진스카우트 배지를 수여했다.

문 기자는 “CAC는 1971년 주한미군의 제7보병사단이 철수하고, 미 2사단이 파주에서 동두천으로 이동한 뒤 1972년 판문점 공동경비구역(JSA) 기동타격대에 임무를 넘겼다”며 “한국군 위주의 부대였지만, CAC는 주한미군 임진스카우트의 일원으로 소명을 다했다”고 했다.

— 한미는 임진스카우트와 CAC로 ‘제2의 한국전쟁’에서 북한군 특수8군단과 맞섰다. 누가 승자라고 보나.

“북한군이 비정규전을 목적으로 게릴라 요원들을 침투시키고 주한미군은 임진스카우트를 투입해 저지했다. DMZ는 1969년 10월 18일 북한군 특작부대가 미 7사단 트럭을 매복 공격한 뒤론 잠잠해졌다. 북한이 승산이 없다고 생각해 124군 부대를 해체하고 특작부대 무력도발을 접었기 때문이었다. 1968년 이후 북한은 지상침투를 완전히 포기하고 땅굴 굴착으로 들어간다. 도발자 북한군 특수 8군단 창과 수호자 임진스카우트의 방패 대결은 임진스카우트의 판정승, 한미의 승리로 마무리됐다.”

잊힌 전쟁, 잊힌 승자

|

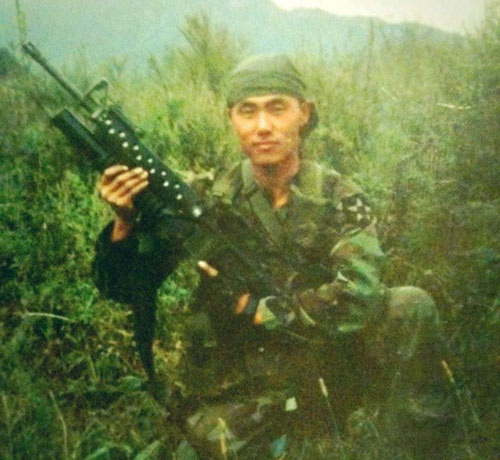

| 1991년 8월 임진스카우트 시절의 문관현 기자가 송악산을 배경으로 섰다. 사진=문관현 |

문관현 기자는 “한미 양국은 한국전쟁 전면전에 이어 임진강 일대에서 벌어진 저강도 분쟁에서도 혈맹으로서 성공적으로 작전을 수행했다”며 “임진스카우트는 베트남 전쟁에 밀려 미국에서 활약상이 가려졌고, CAC도 주한미군 소속이라는 특수성 때문에 한국에서도 대접을 받지 못하고 있다”며 안타까워했다.

문 기자는 일부 지방자치단체가 북한군 침투조가 통과한 휴전선 철조망 주변에 ‘역사공원’을 조성하고, 김신조 침투 루트를 관광자원화하는 것에 대해 분개하고 있다. 그는 “서울지방경찰청은 김신조 일행이 은신했던 사모바위(일명 김신조바위)에 조형물을 설치했다”며 “CAC의 9·19 대첩이 벌어진 장소에도 기념비 하나라도 놔야 할 것 아닌가”라고 반문했다.

— 책 말미에 “잊혀진 전쟁(6·25전쟁)에 이어 잊혀진 전투들(비무장지대 분쟁)이 벌어졌고, 잊혀진 전사들(임진스카우트)만 남게 됐다”고 말하는 대목에 여운이 든다.

“세계 여론이 온통 패전(敗戰)인 베트남전쟁에 집중됐고, 승전(勝戰)인 임진스카우트는 군사기밀로 묶여 봉인됐었다. 승자보다 패자가 존재감을 과시하는 웃지 못할 상황이 벌어진 것이다. 한국전쟁은 우리가 유엔군 16개국과 함께 싸운 것이고, ‘제2의 한국전쟁’은 한미 양국이 북한과 치른 전쟁이다. 우리가 ‘제2의 한국전쟁’의 주역인 임진스카우트의 실체를 드러내며 캠프 그리브즈에서 한미가 함께 합동위령제라도 연다면, 이러한 일들이 한미동맹의 새로운 좌표 설정에도 큰 기여를 할 것이라고 확신한다.”

콜린 파월도 임진스카우트 출신

|

| 임진스카우트를 거쳐간 미 장성들. 왼쪽부터 최초의 흑인 합참의장 콜린 파월, 마크 밀리 현 합참의장, 폴 라카메라 주한미군사령관. 영화 〈라이언 일병 구하기〉로 유명한 506보병연대 소속의 임진스카우트 출신이다. 사진=퍼블릭도메인 |

“책을 쓰는 기간 미국의 많은 임진스카우트가 ‘디엠지 브라더(DMZ Brother)’라며 뜨거운 호응을 보냈다. 곧 모임 결성에 나설 생각이다.”

— 임진스카우트를 거쳐간 고위급 장성은.

“최초의 흑인 합참의장 콜린 파월, 마크 밀리 현 합참의장, 폴 라카메라 주한미군사령관도 영화 〈라이언 일병 구하기〉로 유명한 506보병연대 소속의 임진스카우트 출신이다. 이분들에게 ‘Stand Alone!(최후의 일인까지)’이라는 부대 구호를 외치면 감격해한다. 2012년 하버드 연수프로그램 때, 임진스카우트 대대장을 지낸 데이비드 헌툰 웨스트포인트 교장을 만났다. 그가 나를 ‘마이 컴뱃 버디(My combat buddy)’라며 뜨겁게 포옹하자 주위 사람들이 놀랐던 기억이 생생하다.”⊙