⊙ 남로당위원장 김삼룡, 부위원장 이주하, 조직부장 이중업, 군사부 책임자 이재복 등 일망타진… 6·25 발발 후 ‘남로당원 20만 명’ 봉기 차단

⊙ 여순사건 이후 7차례에 걸쳐 肅軍… 軍內 좌익 세력 일소

⊙ 빨치산 사령관 남도부의 참모이자 김정일의 처남인 성일기 체포

⊙ 북한 교육상 백남운의 지시로 북으로 가져가려던 《조선왕조실록》 발견, 압수

⊙ 김일성과 홍명희 딸의 부적절한 관계, 김정일 생모 김정숙의 의문의 죽음

[편집자 주]

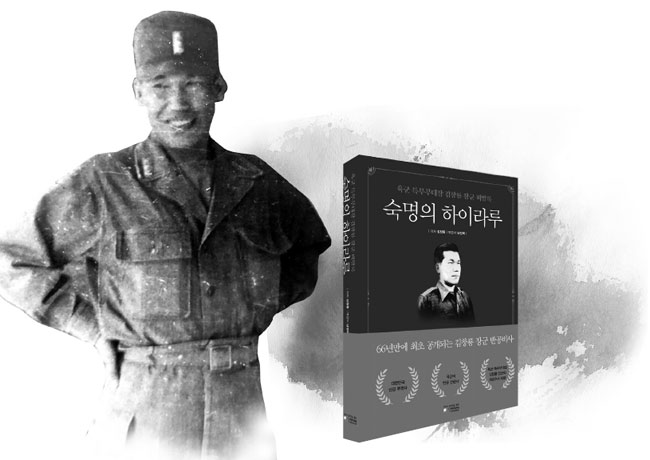

《월간조선》은 지난 1월호부터 ‘특무부대장 김창룡 구술(口述) 회고록’을 입수, 연재해왔습니다. 당초 5~6회 정도 분량을 발췌해서 소개할 예정이었으나, 최근 전사가(戰史家)인 남정옥 박사가 ‘구술 회고록’ 전량을 정리해 4월 중으로 《육군특무대장 김창룡 장군 비망록 : 숙명의 하이라루》(청미디어, 426쪽)라는 제목으로 발간하게 되었다는 것을 알게 되었습니다. 이에 《월간조선》은 ‘특무부대장 김창룡 구술 회고록’의 연재를 중단하고, 대신 남정옥 박사에게 이 책에 대한 해설 원고를 부탁하여, 게재하기로 했습니다. 그간 ‘특무부대장 김창룡 구술 회고록’을 애독해주신 독자들께 감사드립니다.

⊙ 여순사건 이후 7차례에 걸쳐 肅軍… 軍內 좌익 세력 일소

⊙ 빨치산 사령관 남도부의 참모이자 김정일의 처남인 성일기 체포

⊙ 북한 교육상 백남운의 지시로 북으로 가져가려던 《조선왕조실록》 발견, 압수

⊙ 김일성과 홍명희 딸의 부적절한 관계, 김정일 생모 김정숙의 의문의 죽음

[편집자 주]

《월간조선》은 지난 1월호부터 ‘특무부대장 김창룡 구술(口述) 회고록’을 입수, 연재해왔습니다. 당초 5~6회 정도 분량을 발췌해서 소개할 예정이었으나, 최근 전사가(戰史家)인 남정옥 박사가 ‘구술 회고록’ 전량을 정리해 4월 중으로 《육군특무대장 김창룡 장군 비망록 : 숙명의 하이라루》(청미디어, 426쪽)라는 제목으로 발간하게 되었다는 것을 알게 되었습니다. 이에 《월간조선》은 ‘특무부대장 김창룡 구술 회고록’의 연재를 중단하고, 대신 남정옥 박사에게 이 책에 대한 해설 원고를 부탁하여, 게재하기로 했습니다. 그간 ‘특무부대장 김창룡 구술 회고록’을 애독해주신 독자들께 감사드립니다.

김창룡(金昌龍·1916~1946년) 장군은 6·25전쟁을 전후(前後)하여 숙군(肅軍)과 남로당 세력을 일망타진하여 대한민국을 위기에서 구한 대한민국의 수호자이자 반공(反共)의 상징이다. 뼛속까지 반공으로 다져진 사람이 바로 육군특무부대장(陸軍特務部隊長) 김창룡이다. 1947년 군대에 입대한 이후 일생을 반공을 위해 살았고, 그 도정 위에서 대한민국 현대사에 거룩한 발자취를 남기고 위대한 삶을 마감한 참 군인이다.

그런 김창룡 장군의 구술원고(口述原稿)가 66년 만에 공개되어 2022년 4월, 단행권의 책 《육군특무대장 김창룡 장군 비망록 : 숙명의 하이라루》로 발간되기에 이르렀다. 책의 부제(副題)인 ‘숙명의 하이라루’에서 하이라루(하이라얼·海拉爾)는 김창룡이 공산주의와 첫 싸움을 시작한 곳으로, 러시아와 국경을 맞대고 있는 중국 동북부 지역의 국경도시이다.

금번 책으로 발간되는 김창룡의 구술원고는 자신의 반공적 삶의 발자취를 기록한 회고록 성격의 비망록이자, 대한민국 건국 전후와 6·25전쟁 기간에 일어난 주요 대공(對共) 사건들을 기록해놓은 ‘대공수사기록’이자 ‘대한민국 반공역사’이기도 하다.

口述원고의 작성 경위

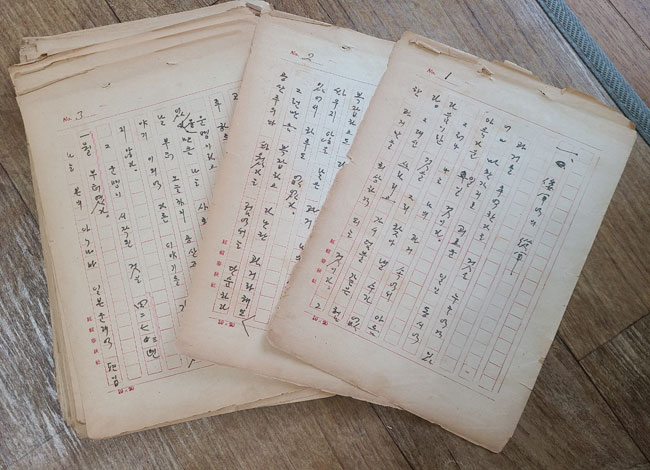

김창룡 장군이 생전에 남긴 구술원고(이하 원고)는 200자 원고지 1600매에 달하는 적지 않은 분량이다. 원고는 김창룡 장군이 특무대장으로 재직 시인 1954년과 1955년 사이에 서울대학교 국문학과 출신의 특무대원에게 구술하여 작성된 것으로 알려지고 있다. 원고는 김창룡 장군이 1956년 1월 30일, 군내(軍內) 불의(不義)의 세력이 쏜 흉탄에 순직한 후 부인 도상원(都相媛) 여사에게 전달되었다가 그의 사후(死後) 66년 만인 금년(2022년)에 드디어 책으로 발간되게 되었다.

원고에서 김창룡의 활동 무대는 중국 만주 지역과 북한, 그리고 남한 지역이다. 이 세 지역은 모두 공산주의와 관련이 깊은 곳이다. 중국 동북부의 만주 지역은 김창룡이 1940년대 전반기 5년간 활동했던 곳이다. 만주는 1917년 볼셰비키 공산혁명으로 세워진 소련과 국경을 맞대고 있던 곳으로, 공산혁명을 중국에 수출하는 길목에 위치해 있다. 김창룡은 만주에서도 소만(蘇滿) 국경도시인 하이라루에서 일본 관동군 특무부대 소속으로 중국 공산당원을 감시하는 임무를 수행했다. 하이라루에서 김창룡은 소련 공산주의의 폭력성과 잔혹성을 목격하고 공산주의와의 투쟁에 앞장설 것을 다짐한다. 김창룡의 일생에서 공산주의와의 기나긴 싸움이 시작된 것이다.

북한은 김창룡의 고향이 있는 곳이다. 그의 고향은 함경남도 영흥이다. 영흥은 역사적으로 조선 태조 이성계를 배출한 유서 깊은 곳이기도 하다.

해방 후 5년 만에 고향으로 돌아온 김창룡은 이미 소련군의 비호를 받고 있는 북한 공산주의자와 소련군 비밀경찰(게페우·GPU)에 체포되어 사형선고를 받고 필사의 탈출을 하게 된다. 해방 후부터 월남할 때까지 북한에서의 9개월의 시간은 김창룡의 일생에서 가장 길고도 힘든 고통의 시간이었다. 소련 비밀경찰과 북한 공산주의자들로부터의 끊임없는 체포와 도주, 그리고 남한으로의 탈출의 역경은 그로 하여금 공산 세력을 이 땅 위에서 반드시 몰아내겠다는 각오를 다지게 하는 데 충분했다.

그는 1946년 5월 고향 땅에서 벗어나 평양과 개성 송악산을 거쳐 자유의 땅, 남한으로 들어오게 된다. 하지만 연고가 전혀 없는 남한에서 김창룡은 한동안 노숙자 생활을 했다. 그럼에도 자유가 보장된 남한에 온 것이 너무나 행복했다. 옥에 티라면 공산 세력의 발호였다.

陸士 3기로 입교

고향 땅과 같이 해방공간 남한 지역에서도 공산 세력들이 활개를 치고 다녔다. 남로당(남조선노동당의 줄임말)을 비롯하여 좌익 단체들이 미(美) 군정하에서 폭력과 폭동을 일삼으며 불법을 자행하고 있었다. 미군정하의 자유로운 남한 사회가 공산주의자들과 좌익들이 벌인 폭력적인 행동으로 혼란에 빠져들기 일쑤였다.

그때 김창룡은 결심했다. 공산주의와 싸워 이겨야겠다고. 그 길은 군대에 들어가는 것이었다. 그렇게 결심하고 있을 때 서울역에서 우연히 옛 친구 박기병 중위(육군소장 예편)를 만나 그의 권유로 전북 이리에 있는 조선경비대(국군의 전신) 제3연대 사병으로 입대했다. 그러나 공산 세력은 군대에까지 침투해 있었다. 사병으로서 군대 내 공산 세력을 없앤다는 것이 현실적으로 어렵다는 것을 깨닫고, 1947년 1월, 장교가 되기 위해 육군사관학교 3기로 들어갔다.

김창룡은 이때부터 군대 내에서 공산당과 투쟁을 벌이게 된다. 그의 눈에는 공산주의자들의 활동이 또렷이 보였다. 소위로 임관한 김창룡은 공산당을 상대하는 정보부서에 배치되었다. 이어 방첩(防諜)과 대공(對共) 업무를 전담하는 육군본부 정보국의 방첩대(이후 특무부대)에서 발군의 실력을 발휘하며 이 분야 제1인자로 우뚝 서게 되고, 그 결과 초고속 승진을 하게 된다. 임관 2년 만에 중령으로 진급하고 군대 내 공산 세력을 소탕하는 숙군 작업을 책임지는 방첩대장에 임명된다. 그때 군대에 침투한 공산 세력이 사회에까지 퍼져 있는 것을 알게 된 정부에서는 김창룡을 군검경합동수사본부장으로 전격 발탁해 사회 전반에 걸쳐 암약하고 있는 공산 세력까지 일망타진하게 한다.

6·25전쟁 때 방첩대는 육군특무부대로 확대되고, 김창룡 장군은 1951년 5월 부대장에 취임하여 1956년 1월 30일 순직(殉職)할 때까지 그 직을 유지하게 된다.

해방 후 건국 초기의 對共수사기록

김창룡 장군의 원고는 일제강점기 공산주의와 처음 싸웠던 하이라루에 대한 회상(回想)으로부터 시작된다. 공산주의와의 싸움은 자유민주주의에 대한 자신의 강한 신념과 이에 반한 공산주의에 대한 강한 불신에서 비롯됐다. 그때부터 그는 공산 세력의 발본색원(拔本塞源)에 진력(盡力)한다. 그 과정에서 그는 결코 강압적이거나 반인권적인 방법 대신에 보다 합리적이고 과학적인 수사방법을 택하였다. 그 결과 대한민국을 공산주의 침략에 흔들리지 않는 굳건한 반공국가로 다져나갔고, 국군을 공산주의와 싸워 이길 수 있는 믿음직스러운 반공군대로 태어나게 했다. 이처럼 원고에는 김창룡 장군의 반공에 기초를 둔 대공사건 수사 기록들이 구술되어 있다.

김창룡 장군의 원고는 크게 3개 부분으로 나눠진다. 첫 번째 부분은 원고의 총론 부분에 해당되는 것으로 1940년대 첫 군대 생활을 한 만주의 국경도시 하이라루 시절부터 해방 이후 귀향과 남한으로의 탈출 과정, 건국 전야 및 6·25전쟁 이전 복잡다기한 공산 세력에 대한 숙군 활동, 6·25전쟁 시 활약상이 시간대별로 전개되어 있다. 두 번째와 세 번째 부분은 원고의 각론에 해당하는 것으로 전쟁 중 공산 세력이 자행한 각종 사건에 대한 수사 과정을 생생하게 기술해놓고 있다. 대한민국 건국 전후와 6·25전쟁 당시 빼놓을 수 없는 중요한 대공 사건들을 망라하고 있다. 원고에는 이제까지 알려지지 않았거나 수사 과정이 소략했던 사건들도 수록되어 있다. 이를 중심으로 주요 사건들을 소개하면 다음과 같다.

성일기 체포

성일기는 북한 김정일의 처남이자 김정남의 외삼촌이다. 성일기의 막내 누이동생이 바로 김정일의 처 성혜림(成蕙琳)이고, 그 두 사람 사이에서 태어난 아들이 김정남이다. 성일기는 북한 게릴라 양성소인 강동정치학원을 나와 함경북도 회령에 있는 제3군관학교에서 훈련을 받고 남파되어 남한 지역 유격대사령관 남도부(南道富)의 작전참모로 활동하다가 1953년 12월 하순 김창룡이 지휘하는 특무대에 의해 체포되었다.

성일기는 남한에서 유격대 활동을 할 때 차진철(車鎭喆)이라는 가명으로 활동하였다. 성일기의 아버지와 어머니는 골수 공산주의자들이었다. 아버지는 남로당 재정책(財政責)이었고, 어머니는 남파공작원 양성 기관인 강동정치학원을 졸업하고 《로동신문》 논설위원으로 활동하였다. 그의 부모는 6·25전쟁 이전 성일기를 남겨두고 월북(越北)하였다. 그러다가 성일기가 6년제 보성중학에 다니고 있을 때 평양에 있는 부모로부터 모스크바로 유학을 보내줄 테니 북한으로 오라는 연락을 받고 단신으로 월북했다. 그의 인생 진로가 바뀌는 순간이었다.

북한에서 게릴라 훈련을 받고 6·25전쟁 직전 남파된 성일기는 남도부가 지휘하는 유격대에서 크게 능력을 인정받고 남도부의 작전참모로 발탁됐다. 남도부는 북한군 중장에 최고훈장을 받은 자로 김일성의 신임이 두터운 자였다. 그러나 성일기가 속한 남도부의 유격대는 1953년 7월 27일 정전협정이 체결되자 북한으로부터 산악 지역에서의 무장투쟁을 버리고 도시와 농어촌으로 내려와 지하조직을 구축하라는 지령을 받고 이를 위해 활동하던 중 체포되었다.

성일기의 집안은 경남 창녕의 만석꾼 집안이었다. 성일기가 유격대로 활동할 때 창녕에는 그의 백부가 살고 있었다. 성일기는 남도부와 함께 그의 백부 집에 은신하던 중 체포됐는데 당시 남도부는 대구에 가 있어서 체포를 면했다. 하지만 대구로 간 남도부도 1954년 1월 김창룡의 특무대에 의해 체포되는 신세가 되었다.

북한으로 간 성일기의 집안은 몰락의 길을 걸었다. 성일기의 바로 밑 여동생 혜랑은 김일성대학을 나와 결혼하여 아들 이한영을 낳았다. 그러나 혜랑은 북한에서 살지 못하고 해외로 망명하게 되었고, 그의 아들 이한영도 남한으로 귀순했다가 김정일에 의해 살해되었다. 막내 여동생 성혜림은 평양예술대학을 나와 일급 공훈배우가 되어 월북 작가 이기영의 아들과 결혼했다. 그러나 김정일의 눈에 들어 남편과 이혼한 후, 김정일과 정식으로 결혼하지 않은 채 아들 김정남을 낳았다. 성혜림은 말년에 모스크바에서 요양 생활을 하다가 외롭게 죽었고, 그의 아들 김정남은 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에서 독극물에 의해 살해되었다. 김창룡의 배려로 살아남은 성일기는 북한으로 가지 못하고 남한에서 홀로 쓸쓸한 말년을 보냈다.

《조선왕조실록》 北送 저지

북한은 6·25전쟁 와중에 《조선왕조실록》을 비롯하여 국보급 고문서 3000여 권을 북한으로 반출하려고 하였다. 이는 북한 교육상 백남운(白南雲)의 지령에 따른 것이었다. 백남운은 전북 고창 출신으로 연희전문학교와 서울대학교 교수를 지내다가 월북한 경제사학자(經濟史學者)이다. 월북 후 북한에서 최고인민회의 대의원과 교육상을 지냈다.

경제사학자로 사료(史料)에 밝은 백남운은 국보 제151호인 《조선왕조실록》 850권을 비롯하여 중국 역대 사서, 우리나라 역대 역사서 등 3000여 권의 목록을 적어 보낸 후 이를 수집하여 평양으로 옮길 것을 지시하였다. 남한에서 암약하고 있던 북한 공작원으로부터 백남운의 밀명을 받은 심상구(沈相九)는 국립도서관을 비롯하여 서울 시내 각 대학, 그리고 개인이 소장하고 있는 귀중한 서적들을 압수 등 강제적인 방법을 통해 수집하였다. 수집된 서적들은 운반하기 좋게 궤짝에 넣어 서울에 있는 백남운의 동생인 백남교의 집에 보관했다.

그렇지만 이들 국보급 문화재들은 평양으로 가져갈 수송차량을 기다리던 중 김창룡이 지휘하는 합동수사본부에 의해 압수되었고, 고문서 수집을 주도했던 심상구는 체포되어 법의 심판을 받게 되었다.

국회의장 신익희(申翼熙)는 1950년 12월 10일, 국보급 문화재의 평양 반출을 막은 김창룡 대령에게 “괴뢰 도배가 암취 은닉한 국보적 서적 수천 점을 발견 압수하여 영구 보존케 함으로써 국가문화재 보전에 공적이 다대한 공로”로 표창장을 수여하고 격려하였다. 김창룡이 《조선왕조실록》을 비롯하여 3000여 권의 국보급 기록유산의 북한으로의 유출을 막아냄으로써 소중한 기록유산은 보존되게 되었다.

남로당 지도부 일망타진

김창룡은 6·25전쟁 이전 남한 내 최대 공산 조직이던 남로당(南勞黨·남조선노동당) 세력을 일망타진하여 남침 모의 과정에서 김일성(金日成)과 박헌영이 장담했던 남한에서의 ‘인민봉기(人民蜂起)’를 사전에 봉쇄하였다. 6·25전쟁 이전 북한 수상 김일성과 부수상 겸 외무상 박헌영은 소련의 모스크바를 방문하여 두 차례에 걸쳐 스탈린에게 남침 승인을 요청하였다.

그렇지만 스탈린은 김일성의 남침 요청을 달갑게 여기지 않았다. 1949년 3월 모스크바를 처음 방문한 김일성과의 회담에서 스탈린은 “아직 때가 되지 않았다”고 말하며 남침을 받아들이지 않았고, 1950년 4월 두 번째 모스크바 방문 시에도 스탈린은 선뜻 남침을 승인하지 않았다. 이때 김일성이 부수상 겸 외상 박헌영으로부터 누차 들었던 남한에는 남로당 20만 당원이 있기 때문에 북한이 38도선만 넘으면 남한에 있는 남로당원이 일제히 봉기하여 쉽게 남한 정권을 전복시킬 것이라고 말하자, 그때야 스탈린은 중국 마오쩌둥의 동의를 얻는다면 남침해도 좋다는 조건부 승인을 하게 된다.

하지만 북한이 남침을 했을 때 남한에서는 남로당에 의한 대규모 인민봉기는 물론이고 단 한 건의 폭동도 없었다. 이에 김일성은 박헌영을 숙청할 때 “미국놈의 고정간첩 박헌영은 남조선에 지하당원이 20만 명이나 되고 서울에만 6만 명이 있다고 떠벌렸는데 20만 명은 고사하고 우리가 낙동강 계선에 진출할 때까지 단 한 건의 폭동도 없었다. 만일 부산에서 노동자들이 단 몇천 명이라도 일어났더라면 우리는 반드시 부산까지 해방시켰을 것이고 미국놈들은 상륙하지 못했을 것이다”라고 말하며 스스로 인민봉기에 커다란 기대를 걸고 있었다는 것을 밝혔다.

북한이 남침했을 때 남한에서 남로당의 인민봉기가 일어나지 않았던 것은 모두 김창룡의 덕이었다. 김창룡의 방첩대(일명 CIC, 육군특무부대의 전신)는 6·25 이전 남한 내 남로당 거물 간부들을 모조리 체포하여 그 조직을 와해시켜놓은 상태였다. 남로당위원장 김삼룡, 부위원장 이주하, 김삼룡의 비서 김형육, 남로당 조직부장 이중업, 남로당 군사부 책임자 이재복, 남로당 군사부 세포 김영식 등을 체포하여 그들의 조직망을 밝혀내 일망타진했다. 이렇게 해서 남로당이 전쟁 이전 완전히 와해되어 북한의 남침 후 김일성과 박헌영이 바라던 조직적인 활동을 하지 못하게 됐고 박헌영은 결국 이것이 빌미가 되어 김일성으로부터 숙청되는 결과를 맞게 된다.

이처럼 김창룡의 방첩대는 6·25전쟁 이전 남로당 간부들을 완전히 소탕하여 그 조직을 와해시킴으로써 자칫 서울 함락과 함께 대한민국 정부가 남로당에 의해 전복될 수 있었던 상황을 미연에 방지함으로써 대한민국을 위기에서 구했던 것이다. 이번에 책으로 발간되는 김창룡의 원고에는 이들 남로당 주요 직위자들에 대한 체포까지의 수사 과정이 한 편의 드라마처럼 적나라하게 구술되어 있다.

軍內 좌익 세력 척결

김창룡이 군대에 들어간 무렵(1947년)은 공산당원 또한 조직적으로 군대에 침투한 시기였다. 미군정하에서 군대 입대는 손쉽게 이루어졌다. 그것은 미군정이 이념적 편향을 가리지 않는 이른바 ‘불편부당(不偏不黨)’의 원칙하에 사상적 검증 없이 누구나 쉽게 군대에 들어올 수 있도록 문호를 개방했기 때문이다. 이에 남로당은 장차 대한민국 국군이 될 군대를 장악하기 위해 남로당원들을 대거 입대시켰고, 이미 입대한 군 장병들에 대해서는 공산주의 전향을 적극적으로 회유하고 있었다.

김창룡이 최초에 사병으로 입대한 전북 이리의 제3연대는 물론이고 이후 장교가 되기 위해 들어간 육군사관학교도 공산당 세상이었다. 그때부터 김창룡은 군내 침투한 공산 세력을 뿌리 뽑는 데 노력하였으나 개인의 힘으로는 역부족이었다. 그러던 차 군대 내 침투한 남로당원들을 제거할 기회가 찾아왔다.

그것은 바로 대한민국이 건국된 지 불과 2개월 만인 1948년 10월 19일에 일어난 여순 10·19사건이었다. 여순사건은 전남 여수에 주둔하고 있던 국군 제14연대에 침투한 남로당 세력들이 반란을 일으키면서 발생한 사건이다.

이에 따라 대한민국은 정부 차원의 대규모 숙군을 단행하게 된다. 이는 군내에 침투한 남로당은 물론이고 사회에서 암약하고 있는 공산 세력까지 완전히 제거하는 범정부 차원의 ‘빨갱이 소탕작전’이었다. 이를 위해 정부에서는 공산당 박멸을 위한 법적 근거로 국가보안법을 제정하고, 국가보안법 아래 김창룡이 이끈 방첩대(이후 군검경합동수사본부)가 숙군을 단행하게 된다. 숙군은 여순 10·19사건 이후인 1948년 10월부터 1954년 10월 31일까지 7차례에 걸쳐 실시된다.

내부에서 붕괴한 장제스軍의 前轍 피해

숙군은 전쟁 직전인 1950년 6월 6·25전쟁 이전까지 실시된 4차례의 숙군이 핵심이다. 이때 김창룡은 육군본부 정보국 특별조사과(방첩대의 전신) 수사관, 방첩과장, 방첩대장, 군검경합동수사본부장의 직책을 거치며 숙군을 지휘한다. 그 과정에서 김창룡의 방첩대는 1327명에 달하는 군인과 민간인을 검거하여 군 및 남한 사회에서 암약하고 있던 남로당 세력을 발본색원하게 된다.

김창룡의 원고는 전쟁 이전 시기의 숙군에 대해 주로 기술하고 있다. 이때 김창룡의 방첩대에 의해 체포된 거물급 군 인사로는 연대장을 역임한 최남근 중령과 김종석 중령, 육군사관학교 생도대장 오일균 소령, 육군사관학교 교수부장 조병건 소령 등이 있다. 당시에는 여단이나 사단급 편제가 없고 연대가 최고 단위의 부대였다. 또 그 당시 군에는 장군 계급이 없었기 때문에 연대장이 최고 지휘관이었고, 영관급 장교는 최고위 계급에 해당되었다.

전쟁 이전 군내에 침투한 남로당 세력의 제거는 6·25전쟁 초기 국군이 위기에 몰리고 있는 상황에서도 개별 또는 집단으로 적에게 투항하는 것을 방지하는 효과를 가져왔다. 그것은 숙군을 통해 국군이 반공군대로 거듭났기 때문이다. 그렇지만 숙군에 실패한 중국의 장제스(蔣介石) 군은 달랐다. 중국 장제스의 국부군이 마오쩌둥(毛澤東)의 공산군에게 패배한 원인은 장제스 군대에 침투한 공산당원들이 결정적인 전투에서 집단으로 공산군에게 투항했기 때문이다. 그 여파로 장제스 정부는 결국 중국 대륙을 빼앗기고 대만으로 쫓겨나게 되었다.

이후 김창룡의 방첩대 및 육군특무부대는 전쟁 후인 1954년 10월까지 군내에 침투해 있던 남로당 세력 350명을 체포하여 법의 심판을 받게 하였다. 이처럼 군내에 침투한 남로당의 공산 세력의 뿌리는 깊고도 질겼다. 그러나 결국 이런 남로당 세력도 김창룡이 지휘하는 방첩대와 특무부대의 끈질긴 집념과 집요한 수사에 의해 일망타진되고 국군은 반공정신으로 충일한 반공군대로 거듭 태어나게 된다.

김일성과 홍명희 딸의 부적절한 관계

홍명희(洪命喜)는 임꺽정(林巨正)의 작가로 유명하다. 그는 해방 이후 남한에서 활동하다가 가족들을 모두 데리고 월북하였다. 홍명희는 슬하에 아들 둘과 딸 둘을 두었다. 딸들은 쌍둥이로 모두 숙명여고를 거쳐 이화여전(이화여자대학교 전신)을 나왔다.

김창룡의 원고에는 해방 이후부터 김일성의 전속(專屬) 간호원을 지낸 조옥희(趙玉姬)가 6·25전쟁 이후 전선에 투입되었다가 김창룡의 특무부대에 의해 체포되어 진술한 내용이 있다. 그 내용 중 홍명희의 딸과 김일성의 관계가 구술되어 있어 흥미를 끈다. 조옥희는 홍명희 딸 중 한 명과 김일성은 깊은 관계를 유지한 것으로 설명하고 있다.

북한 정권 수립 후 부수상이 된 홍명희는 미모의 딸을 데리고 김일성이 있는 수상관저를 자주 방문하였다. 그 당시 홍명희 딸은 처녀인지 아닌지는 분명치 않았으나 관저 내의 고용인들은 그녀를 ‘미스 홍’으로 김일성은 ‘홍 동무’로 호칭했다고 한다. 홍명희의 딸은 빨간 튤립처럼 요염하게 생겼으며 김일성 앞에서는 갖은 아양을 떨었고, 김일성의 부인인 김정숙이 관저에 없을 때에는 혼자 찾아와 김일성과 단둘이 방 안에서 교성(嬌聲)을 지르며 추태를 부리기도 했다. 그러다 두 사람의 관계가 김정숙에게 들키게 되자 그 후 홍명희 딸의 수상관저 출입이 금지되었다.

김일성 아내 김정숙의 死因은?

그런데 그로부터 얼마 후 김일성의 주변에서 예기치 않은 두 가지의 사건이 일어났다. 하나는 1949년 봄에 김일성의 일곱 살 난 어린 아들이 수상관저의 연못에서 놀다가 익사(溺死)한 사건이었고, 다른 하나는 김일성의 부인 김정숙이 임신 5~6개월밖에 되지 않은 상황에서 출산 도중 갑자기 사망한 사건이다.

그 과정에서 김일성은 아들의 익사사고와 김정숙의 사망 원인을 밝히기 위해 적극적으로 행동하지 않았는데 이 두 사건에 홍명희 딸의 보이지 않은 음모가 있었을 것이라는 것을 조옥희의 증언은 시사하고 있다. 특히 김정숙의 갑작스런 사망 사건에 대해 조옥희는 죽기 전날 김정숙은 권총사격을 하고 자기와 같이 쾌활하게 정원에 앉아서 잡담까지 나누었는데 잠자다가 갑자기 죽었다는 것이다. 거기다가 북한의 공식 발표내용이 출산 중 사망이라는 것이 석연치 않았다. 간호원인 조옥희가 볼 때 당시 김정숙은 임신 5~6개월로 낙태를 원하지 않았기 때문에 출산사망이 될 수 없다고 판단했다.

더군다나 김정숙의 장례식 날 김일성은 상여 앞에 섰고 그 뒤에 각료들과 각계 대표들이 뒤따랐는데, 부인의 장례임에도 김일성의 얼굴에는 슬픈 기색이 전혀 없었다는 것이다. 설상가상으로 장례식이 끝나고 몇 달 지나지 않아 홍명희의 딸이 수상관저로 들어왔고, 그때부터 홍명희 딸에 대한 주변 사람의 호칭이 ‘수상 부인’ 또는 ‘장군 부인’으로 불렸다는 것이다. 이 외에도 조옥희는 해방 이후 김일성에 관한 비화들을 진술하고 있다.

아편 밀매 적발

김창룡 장군이 1956년 1월 30일 군내 불의의 세력에 의해 암살을 당했을 때 그날 이승만 대통령은 김창룡 장군에 대해 담화문을 다음과 같이 발표하였다.

“김창룡 중장은 국가가 제일 위란한 시기에 제일 중요한 책임을 맡아서 군인으로서 공산당의 지하공작을 적발 취체(取締)하며 국가의 안전보장을 위하여 힘썼으며 동시에 공산당들이 인접 나라를 통하여 백방으로 침투하는 것과 혹은 아편(阿片)과 금전을 밀수하여 분란을 일으키려는 것을 모두 방어해 왔다…”

대통령의 담화문에서 보듯 김창룡의 직무 범위는 국가안전보장에 관한 일뿐만 아니라 아편 밀매나 밀수 같은 일까지 광범위하였다. 남로당은 전쟁 이전부터 아편 밀매를 통해 활동자금을 마련하였다. 남로당 조직부장 이중업은 주문진과 포항을 중심으로 북한으로부터 매월 10kg 이상의 아편을 밀수입해다가 동족을 마비시키고 있었다. 이중업은 아편 판매책을 통해 국내는 물론이고 홍콩과 상해(上海) 등 해외에까지 밀수출하여 그 판매 대금으로 정치자금을 조달하고 있었다. 그런 이중업의 체포는 곧 남로당의 자금을 옥죄는 것이었고, 이는 결국 남로당의 붕괴를 촉진하는 것이었다.

북한은 6·25전쟁 중에도 아편을 만들어 국내로 반입시켜 간첩들의 공작비를 충당시키고, 나아가 유엔군 군인들에게 판매하여 염전(厭戰)사상을 유발시키려는 목적으로 대규모로 유통시켰다.

북한은 배편으로 강화도를 통해 아편을 들여보내 서울과 부산 등으로 유통시켰다. 아편 판매책들은 북한에서 훈련을 받은 밀파된 공작원들로 적발하기가 쉽지 않았다. 이에 김창룡의 특무부대는 은밀히 유통되는 조그마한 단서를 통해 광범위한 탐문 수색과 정보수집, 그리고 의심되는 장소 및 인물에 대한 끈질긴 잠복근무를 통해 퍼즐을 맞추어 나가듯 수사를 진행하였다. 그 결과 북한 간첩 양성소인 금강정치학원에서 훈련을 받은 박동수를 강화도에서 체포하여 그 전모를 밝히게 되었다.

反共建軍史

원고는 대한민국 반공의 상징인 육군특무부대장 김창룡 장군이 생전에 기록해둔 회고록 성격의 대공수사(對共搜査) 비망록이다. 또한 건국과 6·25전쟁을 전후하여 대한민국 정부와 국군이 공산주의와 싸웠던 것을 기록했다는 점에서 대한민국 반공투쟁사(反共鬪爭史)이자 국군의 반공건군사(反共建軍史)이며 특무부대의 대공수사기록으로 규정할 수 있을 것이다.

대공수사기록은 내용의 특수성과 비밀성으로 인해 그 직책을 수행했던 인물이 회고록 또는 비망록으로 내놓기가 쉽지 않다. 그러한 탓인지 건군 70여 년이 지났지만 육군특무부대 출신의 기록은 흔치 않다. 특정 사건과 인물에 대해 단편적으로 언론에 인터뷰 형식으로 알려진 것은 있으나 경험담을 모두 담은 회고록 같은 것은 흔치 않다. 숙군 당시 육본 정보국장으로 수사를 책임졌던 백선엽 장군도 자신의 회고록 중 제한해서 그 일부분만 소개하고 있을 뿐이다.

그런데 이번에 책으로 발간되는 김창룡 장군의 원고는 자신이 관여했던 중요한 대공수사 사건에 대해 비교적 상세하게 빠짐없이 기록해놓았다는 점에서 그 사료적 가치가 크다고 하겠다. 원고에서 김창룡 장군은 사건을 수사하는 과정 또는 말미에 자신의 견해를 밝힘으로써 당시 그 사건을 바라보는 수사책임자로서 인식이 어떠했는지를 알 수 있게 해준다는 점에서 사료로서 그 의미 또한 적지 않을 것으로 보인다.

특히 이 책은 해방공간과 건국 전야, 건국, 그리고 6·25전쟁 전후의 대한민국이 북한의 각종 도발과 위협 앞에서 굴하지 않고 그것을 어떻게 극복해나갔는지, 그리고 그 과정에서 북한 공산주의자들의 잔학성과 폭력성에 기반을 둔 비인간적인 군상을 역사적 사실로 제시해줌으로써 대한민국의 사상적 뿌리가 어디에 있는지를 일깨워주고 있다. 그런 점에서 이 원고는 대한민국 건국 전후의 현대사를 이해하는 길잡이 역할로서 부족함이 없을 것으로 사료된다.

대한민국의 수호자

김창룡 장군의 원고는 그가 군대에 입문한 후 평생을 공산당 때려잡는 방첩 및 대공전선에서 싸웠던 대한민국 수호자이자 반공의 상징이며 대공전선의 제1인자임을 입증하고 있다. 그는 전쟁 이전 남로당 세력을 일망타진함으로써 6·25전쟁의 위기에서 대한민국을 수호하였고, 숙군을 통해 중국의 국공내전에서 장제스 군대처럼 공산당이 침투했던 국군을 싸워 이길 수 있는 강력한 반공군대로 탈바꿈시켰으며, 전쟁을 전후하여 사회 전반에 걸쳐 공산 프락치를 부식시켜 대한민국의 자유민주주의 체제 기반을 흔들려는 북한의 남침 야욕을 잡초를 뽑아내듯 소탕함으로써 대한민국을 사상적으로 건강하게 만들었다.

김창룡 장군이 특무대에서 활동한 시기는 공산주의의 침략과 위협으로부터 가장 어렵고 힘들었던 건국 전야로부터 대한민국 건국, 그리고 6·25전쟁이 맞물린 민족격랑의 시대였다. 이런 위난한 시기에 그는 반공의 최선봉에서 특무부대를 지휘하여 대한민국을 굳건한 반공국가로 다져놓았다. 그는 오로지 이 땅에서 전제적인 공산주의를 없애고 자유로운 대한민국을 건설하기 위해 밤낮없이 노력하였다. 대한민국은 그런 안보적 토대 위에서 경제적 발전을 통해 오늘날의 자유와 번영을 누리고 있다. 그 이면에는 반공전선에서 사선(死線)을 넘으며 숱하게 싸웠던 김창룡 장군과 그 특무부대원들의 피와 땀이 자양분 역할을 했다는 것은 숨길 수 없는 엄연한 역사적 사실이다.

김창룡 장군의 원고가 그동안 정치적 이해와 이념적 편향에 따라 오염되고 얼룩진 대한민국 현대사를 이해하고 올바르게 정립되는 데 도움이 되기를 기대해본다.⊙

그런 김창룡 장군의 구술원고(口述原稿)가 66년 만에 공개되어 2022년 4월, 단행권의 책 《육군특무대장 김창룡 장군 비망록 : 숙명의 하이라루》로 발간되기에 이르렀다. 책의 부제(副題)인 ‘숙명의 하이라루’에서 하이라루(하이라얼·海拉爾)는 김창룡이 공산주의와 첫 싸움을 시작한 곳으로, 러시아와 국경을 맞대고 있는 중국 동북부 지역의 국경도시이다.

금번 책으로 발간되는 김창룡의 구술원고는 자신의 반공적 삶의 발자취를 기록한 회고록 성격의 비망록이자, 대한민국 건국 전후와 6·25전쟁 기간에 일어난 주요 대공(對共) 사건들을 기록해놓은 ‘대공수사기록’이자 ‘대한민국 반공역사’이기도 하다.

口述원고의 작성 경위

|

| 김창룡 장군의 구술 회고록 원고. |

원고에서 김창룡의 활동 무대는 중국 만주 지역과 북한, 그리고 남한 지역이다. 이 세 지역은 모두 공산주의와 관련이 깊은 곳이다. 중국 동북부의 만주 지역은 김창룡이 1940년대 전반기 5년간 활동했던 곳이다. 만주는 1917년 볼셰비키 공산혁명으로 세워진 소련과 국경을 맞대고 있던 곳으로, 공산혁명을 중국에 수출하는 길목에 위치해 있다. 김창룡은 만주에서도 소만(蘇滿) 국경도시인 하이라루에서 일본 관동군 특무부대 소속으로 중국 공산당원을 감시하는 임무를 수행했다. 하이라루에서 김창룡은 소련 공산주의의 폭력성과 잔혹성을 목격하고 공산주의와의 투쟁에 앞장설 것을 다짐한다. 김창룡의 일생에서 공산주의와의 기나긴 싸움이 시작된 것이다.

북한은 김창룡의 고향이 있는 곳이다. 그의 고향은 함경남도 영흥이다. 영흥은 역사적으로 조선 태조 이성계를 배출한 유서 깊은 곳이기도 하다.

해방 후 5년 만에 고향으로 돌아온 김창룡은 이미 소련군의 비호를 받고 있는 북한 공산주의자와 소련군 비밀경찰(게페우·GPU)에 체포되어 사형선고를 받고 필사의 탈출을 하게 된다. 해방 후부터 월남할 때까지 북한에서의 9개월의 시간은 김창룡의 일생에서 가장 길고도 힘든 고통의 시간이었다. 소련 비밀경찰과 북한 공산주의자들로부터의 끊임없는 체포와 도주, 그리고 남한으로의 탈출의 역경은 그로 하여금 공산 세력을 이 땅 위에서 반드시 몰아내겠다는 각오를 다지게 하는 데 충분했다.

그는 1946년 5월 고향 땅에서 벗어나 평양과 개성 송악산을 거쳐 자유의 땅, 남한으로 들어오게 된다. 하지만 연고가 전혀 없는 남한에서 김창룡은 한동안 노숙자 생활을 했다. 그럼에도 자유가 보장된 남한에 온 것이 너무나 행복했다. 옥에 티라면 공산 세력의 발호였다.

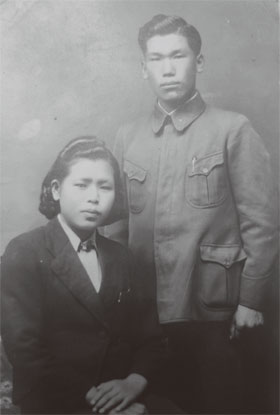

陸士 3기로 입교

|

| 해방 무렵의 김창룡 장군과 부인 도상원 여사. |

그때 김창룡은 결심했다. 공산주의와 싸워 이겨야겠다고. 그 길은 군대에 들어가는 것이었다. 그렇게 결심하고 있을 때 서울역에서 우연히 옛 친구 박기병 중위(육군소장 예편)를 만나 그의 권유로 전북 이리에 있는 조선경비대(국군의 전신) 제3연대 사병으로 입대했다. 그러나 공산 세력은 군대에까지 침투해 있었다. 사병으로서 군대 내 공산 세력을 없앤다는 것이 현실적으로 어렵다는 것을 깨닫고, 1947년 1월, 장교가 되기 위해 육군사관학교 3기로 들어갔다.

김창룡은 이때부터 군대 내에서 공산당과 투쟁을 벌이게 된다. 그의 눈에는 공산주의자들의 활동이 또렷이 보였다. 소위로 임관한 김창룡은 공산당을 상대하는 정보부서에 배치되었다. 이어 방첩(防諜)과 대공(對共) 업무를 전담하는 육군본부 정보국의 방첩대(이후 특무부대)에서 발군의 실력을 발휘하며 이 분야 제1인자로 우뚝 서게 되고, 그 결과 초고속 승진을 하게 된다. 임관 2년 만에 중령으로 진급하고 군대 내 공산 세력을 소탕하는 숙군 작업을 책임지는 방첩대장에 임명된다. 그때 군대에 침투한 공산 세력이 사회에까지 퍼져 있는 것을 알게 된 정부에서는 김창룡을 군검경합동수사본부장으로 전격 발탁해 사회 전반에 걸쳐 암약하고 있는 공산 세력까지 일망타진하게 한다.

6·25전쟁 때 방첩대는 육군특무부대로 확대되고, 김창룡 장군은 1951년 5월 부대장에 취임하여 1956년 1월 30일 순직(殉職)할 때까지 그 직을 유지하게 된다.

해방 후 건국 초기의 對共수사기록

김창룡 장군의 원고는 일제강점기 공산주의와 처음 싸웠던 하이라루에 대한 회상(回想)으로부터 시작된다. 공산주의와의 싸움은 자유민주주의에 대한 자신의 강한 신념과 이에 반한 공산주의에 대한 강한 불신에서 비롯됐다. 그때부터 그는 공산 세력의 발본색원(拔本塞源)에 진력(盡力)한다. 그 과정에서 그는 결코 강압적이거나 반인권적인 방법 대신에 보다 합리적이고 과학적인 수사방법을 택하였다. 그 결과 대한민국을 공산주의 침략에 흔들리지 않는 굳건한 반공국가로 다져나갔고, 국군을 공산주의와 싸워 이길 수 있는 믿음직스러운 반공군대로 태어나게 했다. 이처럼 원고에는 김창룡 장군의 반공에 기초를 둔 대공사건 수사 기록들이 구술되어 있다.

김창룡 장군의 원고는 크게 3개 부분으로 나눠진다. 첫 번째 부분은 원고의 총론 부분에 해당되는 것으로 1940년대 첫 군대 생활을 한 만주의 국경도시 하이라루 시절부터 해방 이후 귀향과 남한으로의 탈출 과정, 건국 전야 및 6·25전쟁 이전 복잡다기한 공산 세력에 대한 숙군 활동, 6·25전쟁 시 활약상이 시간대별로 전개되어 있다. 두 번째와 세 번째 부분은 원고의 각론에 해당하는 것으로 전쟁 중 공산 세력이 자행한 각종 사건에 대한 수사 과정을 생생하게 기술해놓고 있다. 대한민국 건국 전후와 6·25전쟁 당시 빼놓을 수 없는 중요한 대공 사건들을 망라하고 있다. 원고에는 이제까지 알려지지 않았거나 수사 과정이 소략했던 사건들도 수록되어 있다. 이를 중심으로 주요 사건들을 소개하면 다음과 같다.

성일기 체포

성일기는 북한 김정일의 처남이자 김정남의 외삼촌이다. 성일기의 막내 누이동생이 바로 김정일의 처 성혜림(成蕙琳)이고, 그 두 사람 사이에서 태어난 아들이 김정남이다. 성일기는 북한 게릴라 양성소인 강동정치학원을 나와 함경북도 회령에 있는 제3군관학교에서 훈련을 받고 남파되어 남한 지역 유격대사령관 남도부(南道富)의 작전참모로 활동하다가 1953년 12월 하순 김창룡이 지휘하는 특무대에 의해 체포되었다.

성일기는 남한에서 유격대 활동을 할 때 차진철(車鎭喆)이라는 가명으로 활동하였다. 성일기의 아버지와 어머니는 골수 공산주의자들이었다. 아버지는 남로당 재정책(財政責)이었고, 어머니는 남파공작원 양성 기관인 강동정치학원을 졸업하고 《로동신문》 논설위원으로 활동하였다. 그의 부모는 6·25전쟁 이전 성일기를 남겨두고 월북(越北)하였다. 그러다가 성일기가 6년제 보성중학에 다니고 있을 때 평양에 있는 부모로부터 모스크바로 유학을 보내줄 테니 북한으로 오라는 연락을 받고 단신으로 월북했다. 그의 인생 진로가 바뀌는 순간이었다.

북한에서 게릴라 훈련을 받고 6·25전쟁 직전 남파된 성일기는 남도부가 지휘하는 유격대에서 크게 능력을 인정받고 남도부의 작전참모로 발탁됐다. 남도부는 북한군 중장에 최고훈장을 받은 자로 김일성의 신임이 두터운 자였다. 그러나 성일기가 속한 남도부의 유격대는 1953년 7월 27일 정전협정이 체결되자 북한으로부터 산악 지역에서의 무장투쟁을 버리고 도시와 농어촌으로 내려와 지하조직을 구축하라는 지령을 받고 이를 위해 활동하던 중 체포되었다.

성일기의 집안은 경남 창녕의 만석꾼 집안이었다. 성일기가 유격대로 활동할 때 창녕에는 그의 백부가 살고 있었다. 성일기는 남도부와 함께 그의 백부 집에 은신하던 중 체포됐는데 당시 남도부는 대구에 가 있어서 체포를 면했다. 하지만 대구로 간 남도부도 1954년 1월 김창룡의 특무대에 의해 체포되는 신세가 되었다.

북한으로 간 성일기의 집안은 몰락의 길을 걸었다. 성일기의 바로 밑 여동생 혜랑은 김일성대학을 나와 결혼하여 아들 이한영을 낳았다. 그러나 혜랑은 북한에서 살지 못하고 해외로 망명하게 되었고, 그의 아들 이한영도 남한으로 귀순했다가 김정일에 의해 살해되었다. 막내 여동생 성혜림은 평양예술대학을 나와 일급 공훈배우가 되어 월북 작가 이기영의 아들과 결혼했다. 그러나 김정일의 눈에 들어 남편과 이혼한 후, 김정일과 정식으로 결혼하지 않은 채 아들 김정남을 낳았다. 성혜림은 말년에 모스크바에서 요양 생활을 하다가 외롭게 죽었고, 그의 아들 김정남은 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에서 독극물에 의해 살해되었다. 김창룡의 배려로 살아남은 성일기는 북한으로 가지 못하고 남한에서 홀로 쓸쓸한 말년을 보냈다.

《조선왕조실록》 北送 저지

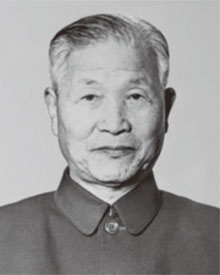

|

| 백남운 |

경제사학자로 사료(史料)에 밝은 백남운은 국보 제151호인 《조선왕조실록》 850권을 비롯하여 중국 역대 사서, 우리나라 역대 역사서 등 3000여 권의 목록을 적어 보낸 후 이를 수집하여 평양으로 옮길 것을 지시하였다. 남한에서 암약하고 있던 북한 공작원으로부터 백남운의 밀명을 받은 심상구(沈相九)는 국립도서관을 비롯하여 서울 시내 각 대학, 그리고 개인이 소장하고 있는 귀중한 서적들을 압수 등 강제적인 방법을 통해 수집하였다. 수집된 서적들은 운반하기 좋게 궤짝에 넣어 서울에 있는 백남운의 동생인 백남교의 집에 보관했다.

그렇지만 이들 국보급 문화재들은 평양으로 가져갈 수송차량을 기다리던 중 김창룡이 지휘하는 합동수사본부에 의해 압수되었고, 고문서 수집을 주도했던 심상구는 체포되어 법의 심판을 받게 되었다.

국회의장 신익희(申翼熙)는 1950년 12월 10일, 국보급 문화재의 평양 반출을 막은 김창룡 대령에게 “괴뢰 도배가 암취 은닉한 국보적 서적 수천 점을 발견 압수하여 영구 보존케 함으로써 국가문화재 보전에 공적이 다대한 공로”로 표창장을 수여하고 격려하였다. 김창룡이 《조선왕조실록》을 비롯하여 3000여 권의 국보급 기록유산의 북한으로의 유출을 막아냄으로써 소중한 기록유산은 보존되게 되었다.

남로당 지도부 일망타진

김창룡은 6·25전쟁 이전 남한 내 최대 공산 조직이던 남로당(南勞黨·남조선노동당) 세력을 일망타진하여 남침 모의 과정에서 김일성(金日成)과 박헌영이 장담했던 남한에서의 ‘인민봉기(人民蜂起)’를 사전에 봉쇄하였다. 6·25전쟁 이전 북한 수상 김일성과 부수상 겸 외무상 박헌영은 소련의 모스크바를 방문하여 두 차례에 걸쳐 스탈린에게 남침 승인을 요청하였다.

그렇지만 스탈린은 김일성의 남침 요청을 달갑게 여기지 않았다. 1949년 3월 모스크바를 처음 방문한 김일성과의 회담에서 스탈린은 “아직 때가 되지 않았다”고 말하며 남침을 받아들이지 않았고, 1950년 4월 두 번째 모스크바 방문 시에도 스탈린은 선뜻 남침을 승인하지 않았다. 이때 김일성이 부수상 겸 외상 박헌영으로부터 누차 들었던 남한에는 남로당 20만 당원이 있기 때문에 북한이 38도선만 넘으면 남한에 있는 남로당원이 일제히 봉기하여 쉽게 남한 정권을 전복시킬 것이라고 말하자, 그때야 스탈린은 중국 마오쩌둥의 동의를 얻는다면 남침해도 좋다는 조건부 승인을 하게 된다.

하지만 북한이 남침을 했을 때 남한에서는 남로당에 의한 대규모 인민봉기는 물론이고 단 한 건의 폭동도 없었다. 이에 김일성은 박헌영을 숙청할 때 “미국놈의 고정간첩 박헌영은 남조선에 지하당원이 20만 명이나 되고 서울에만 6만 명이 있다고 떠벌렸는데 20만 명은 고사하고 우리가 낙동강 계선에 진출할 때까지 단 한 건의 폭동도 없었다. 만일 부산에서 노동자들이 단 몇천 명이라도 일어났더라면 우리는 반드시 부산까지 해방시켰을 것이고 미국놈들은 상륙하지 못했을 것이다”라고 말하며 스스로 인민봉기에 커다란 기대를 걸고 있었다는 것을 밝혔다.

북한이 남침했을 때 남한에서 남로당의 인민봉기가 일어나지 않았던 것은 모두 김창룡의 덕이었다. 김창룡의 방첩대(일명 CIC, 육군특무부대의 전신)는 6·25 이전 남한 내 남로당 거물 간부들을 모조리 체포하여 그 조직을 와해시켜놓은 상태였다. 남로당위원장 김삼룡, 부위원장 이주하, 김삼룡의 비서 김형육, 남로당 조직부장 이중업, 남로당 군사부 책임자 이재복, 남로당 군사부 세포 김영식 등을 체포하여 그들의 조직망을 밝혀내 일망타진했다. 이렇게 해서 남로당이 전쟁 이전 완전히 와해되어 북한의 남침 후 김일성과 박헌영이 바라던 조직적인 활동을 하지 못하게 됐고 박헌영은 결국 이것이 빌미가 되어 김일성으로부터 숙청되는 결과를 맞게 된다.

이처럼 김창룡의 방첩대는 6·25전쟁 이전 남로당 간부들을 완전히 소탕하여 그 조직을 와해시킴으로써 자칫 서울 함락과 함께 대한민국 정부가 남로당에 의해 전복될 수 있었던 상황을 미연에 방지함으로써 대한민국을 위기에서 구했던 것이다. 이번에 책으로 발간되는 김창룡의 원고에는 이들 남로당 주요 직위자들에 대한 체포까지의 수사 과정이 한 편의 드라마처럼 적나라하게 구술되어 있다.

軍內 좌익 세력 척결

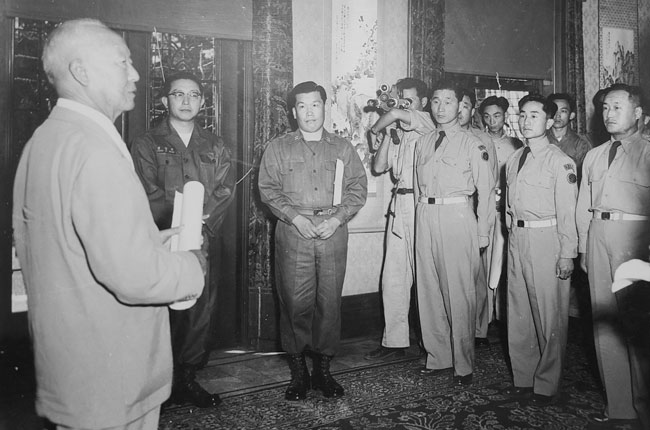

|

| 군 수뇌부와 함께 이승만 대통령의 훈시를 듣고 있는 김창룡 장군. |

김창룡이 최초에 사병으로 입대한 전북 이리의 제3연대는 물론이고 이후 장교가 되기 위해 들어간 육군사관학교도 공산당 세상이었다. 그때부터 김창룡은 군내 침투한 공산 세력을 뿌리 뽑는 데 노력하였으나 개인의 힘으로는 역부족이었다. 그러던 차 군대 내 침투한 남로당원들을 제거할 기회가 찾아왔다.

그것은 바로 대한민국이 건국된 지 불과 2개월 만인 1948년 10월 19일에 일어난 여순 10·19사건이었다. 여순사건은 전남 여수에 주둔하고 있던 국군 제14연대에 침투한 남로당 세력들이 반란을 일으키면서 발생한 사건이다.

이에 따라 대한민국은 정부 차원의 대규모 숙군을 단행하게 된다. 이는 군내에 침투한 남로당은 물론이고 사회에서 암약하고 있는 공산 세력까지 완전히 제거하는 범정부 차원의 ‘빨갱이 소탕작전’이었다. 이를 위해 정부에서는 공산당 박멸을 위한 법적 근거로 국가보안법을 제정하고, 국가보안법 아래 김창룡이 이끈 방첩대(이후 군검경합동수사본부)가 숙군을 단행하게 된다. 숙군은 여순 10·19사건 이후인 1948년 10월부터 1954년 10월 31일까지 7차례에 걸쳐 실시된다.

내부에서 붕괴한 장제스軍의 前轍 피해

숙군은 전쟁 직전인 1950년 6월 6·25전쟁 이전까지 실시된 4차례의 숙군이 핵심이다. 이때 김창룡은 육군본부 정보국 특별조사과(방첩대의 전신) 수사관, 방첩과장, 방첩대장, 군검경합동수사본부장의 직책을 거치며 숙군을 지휘한다. 그 과정에서 김창룡의 방첩대는 1327명에 달하는 군인과 민간인을 검거하여 군 및 남한 사회에서 암약하고 있던 남로당 세력을 발본색원하게 된다.

김창룡의 원고는 전쟁 이전 시기의 숙군에 대해 주로 기술하고 있다. 이때 김창룡의 방첩대에 의해 체포된 거물급 군 인사로는 연대장을 역임한 최남근 중령과 김종석 중령, 육군사관학교 생도대장 오일균 소령, 육군사관학교 교수부장 조병건 소령 등이 있다. 당시에는 여단이나 사단급 편제가 없고 연대가 최고 단위의 부대였다. 또 그 당시 군에는 장군 계급이 없었기 때문에 연대장이 최고 지휘관이었고, 영관급 장교는 최고위 계급에 해당되었다.

전쟁 이전 군내에 침투한 남로당 세력의 제거는 6·25전쟁 초기 국군이 위기에 몰리고 있는 상황에서도 개별 또는 집단으로 적에게 투항하는 것을 방지하는 효과를 가져왔다. 그것은 숙군을 통해 국군이 반공군대로 거듭났기 때문이다. 그렇지만 숙군에 실패한 중국의 장제스(蔣介石) 군은 달랐다. 중국 장제스의 국부군이 마오쩌둥(毛澤東)의 공산군에게 패배한 원인은 장제스 군대에 침투한 공산당원들이 결정적인 전투에서 집단으로 공산군에게 투항했기 때문이다. 그 여파로 장제스 정부는 결국 중국 대륙을 빼앗기고 대만으로 쫓겨나게 되었다.

이후 김창룡의 방첩대 및 육군특무부대는 전쟁 후인 1954년 10월까지 군내에 침투해 있던 남로당 세력 350명을 체포하여 법의 심판을 받게 하였다. 이처럼 군내에 침투한 남로당의 공산 세력의 뿌리는 깊고도 질겼다. 그러나 결국 이런 남로당 세력도 김창룡이 지휘하는 방첩대와 특무부대의 끈질긴 집념과 집요한 수사에 의해 일망타진되고 국군은 반공정신으로 충일한 반공군대로 거듭 태어나게 된다.

김일성과 홍명희 딸의 부적절한 관계

|

| 김일성과 그의 아내 김정숙, 아들 김정일. |

김창룡의 원고에는 해방 이후부터 김일성의 전속(專屬) 간호원을 지낸 조옥희(趙玉姬)가 6·25전쟁 이후 전선에 투입되었다가 김창룡의 특무부대에 의해 체포되어 진술한 내용이 있다. 그 내용 중 홍명희의 딸과 김일성의 관계가 구술되어 있어 흥미를 끈다. 조옥희는 홍명희 딸 중 한 명과 김일성은 깊은 관계를 유지한 것으로 설명하고 있다.

북한 정권 수립 후 부수상이 된 홍명희는 미모의 딸을 데리고 김일성이 있는 수상관저를 자주 방문하였다. 그 당시 홍명희 딸은 처녀인지 아닌지는 분명치 않았으나 관저 내의 고용인들은 그녀를 ‘미스 홍’으로 김일성은 ‘홍 동무’로 호칭했다고 한다. 홍명희의 딸은 빨간 튤립처럼 요염하게 생겼으며 김일성 앞에서는 갖은 아양을 떨었고, 김일성의 부인인 김정숙이 관저에 없을 때에는 혼자 찾아와 김일성과 단둘이 방 안에서 교성(嬌聲)을 지르며 추태를 부리기도 했다. 그러다 두 사람의 관계가 김정숙에게 들키게 되자 그 후 홍명희 딸의 수상관저 출입이 금지되었다.

김일성 아내 김정숙의 死因은?

그런데 그로부터 얼마 후 김일성의 주변에서 예기치 않은 두 가지의 사건이 일어났다. 하나는 1949년 봄에 김일성의 일곱 살 난 어린 아들이 수상관저의 연못에서 놀다가 익사(溺死)한 사건이었고, 다른 하나는 김일성의 부인 김정숙이 임신 5~6개월밖에 되지 않은 상황에서 출산 도중 갑자기 사망한 사건이다.

그 과정에서 김일성은 아들의 익사사고와 김정숙의 사망 원인을 밝히기 위해 적극적으로 행동하지 않았는데 이 두 사건에 홍명희 딸의 보이지 않은 음모가 있었을 것이라는 것을 조옥희의 증언은 시사하고 있다. 특히 김정숙의 갑작스런 사망 사건에 대해 조옥희는 죽기 전날 김정숙은 권총사격을 하고 자기와 같이 쾌활하게 정원에 앉아서 잡담까지 나누었는데 잠자다가 갑자기 죽었다는 것이다. 거기다가 북한의 공식 발표내용이 출산 중 사망이라는 것이 석연치 않았다. 간호원인 조옥희가 볼 때 당시 김정숙은 임신 5~6개월로 낙태를 원하지 않았기 때문에 출산사망이 될 수 없다고 판단했다.

더군다나 김정숙의 장례식 날 김일성은 상여 앞에 섰고 그 뒤에 각료들과 각계 대표들이 뒤따랐는데, 부인의 장례임에도 김일성의 얼굴에는 슬픈 기색이 전혀 없었다는 것이다. 설상가상으로 장례식이 끝나고 몇 달 지나지 않아 홍명희의 딸이 수상관저로 들어왔고, 그때부터 홍명희 딸에 대한 주변 사람의 호칭이 ‘수상 부인’ 또는 ‘장군 부인’으로 불렸다는 것이다. 이 외에도 조옥희는 해방 이후 김일성에 관한 비화들을 진술하고 있다.

아편 밀매 적발

|

| 아들과 망중한을 즐기는 김창룡 장군. |

“김창룡 중장은 국가가 제일 위란한 시기에 제일 중요한 책임을 맡아서 군인으로서 공산당의 지하공작을 적발 취체(取締)하며 국가의 안전보장을 위하여 힘썼으며 동시에 공산당들이 인접 나라를 통하여 백방으로 침투하는 것과 혹은 아편(阿片)과 금전을 밀수하여 분란을 일으키려는 것을 모두 방어해 왔다…”

대통령의 담화문에서 보듯 김창룡의 직무 범위는 국가안전보장에 관한 일뿐만 아니라 아편 밀매나 밀수 같은 일까지 광범위하였다. 남로당은 전쟁 이전부터 아편 밀매를 통해 활동자금을 마련하였다. 남로당 조직부장 이중업은 주문진과 포항을 중심으로 북한으로부터 매월 10kg 이상의 아편을 밀수입해다가 동족을 마비시키고 있었다. 이중업은 아편 판매책을 통해 국내는 물론이고 홍콩과 상해(上海) 등 해외에까지 밀수출하여 그 판매 대금으로 정치자금을 조달하고 있었다. 그런 이중업의 체포는 곧 남로당의 자금을 옥죄는 것이었고, 이는 결국 남로당의 붕괴를 촉진하는 것이었다.

북한은 6·25전쟁 중에도 아편을 만들어 국내로 반입시켜 간첩들의 공작비를 충당시키고, 나아가 유엔군 군인들에게 판매하여 염전(厭戰)사상을 유발시키려는 목적으로 대규모로 유통시켰다.

북한은 배편으로 강화도를 통해 아편을 들여보내 서울과 부산 등으로 유통시켰다. 아편 판매책들은 북한에서 훈련을 받은 밀파된 공작원들로 적발하기가 쉽지 않았다. 이에 김창룡의 특무부대는 은밀히 유통되는 조그마한 단서를 통해 광범위한 탐문 수색과 정보수집, 그리고 의심되는 장소 및 인물에 대한 끈질긴 잠복근무를 통해 퍼즐을 맞추어 나가듯 수사를 진행하였다. 그 결과 북한 간첩 양성소인 금강정치학원에서 훈련을 받은 박동수를 강화도에서 체포하여 그 전모를 밝히게 되었다.

反共建軍史

원고는 대한민국 반공의 상징인 육군특무부대장 김창룡 장군이 생전에 기록해둔 회고록 성격의 대공수사(對共搜査) 비망록이다. 또한 건국과 6·25전쟁을 전후하여 대한민국 정부와 국군이 공산주의와 싸웠던 것을 기록했다는 점에서 대한민국 반공투쟁사(反共鬪爭史)이자 국군의 반공건군사(反共建軍史)이며 특무부대의 대공수사기록으로 규정할 수 있을 것이다.

대공수사기록은 내용의 특수성과 비밀성으로 인해 그 직책을 수행했던 인물이 회고록 또는 비망록으로 내놓기가 쉽지 않다. 그러한 탓인지 건군 70여 년이 지났지만 육군특무부대 출신의 기록은 흔치 않다. 특정 사건과 인물에 대해 단편적으로 언론에 인터뷰 형식으로 알려진 것은 있으나 경험담을 모두 담은 회고록 같은 것은 흔치 않다. 숙군 당시 육본 정보국장으로 수사를 책임졌던 백선엽 장군도 자신의 회고록 중 제한해서 그 일부분만 소개하고 있을 뿐이다.

그런데 이번에 책으로 발간되는 김창룡 장군의 원고는 자신이 관여했던 중요한 대공수사 사건에 대해 비교적 상세하게 빠짐없이 기록해놓았다는 점에서 그 사료적 가치가 크다고 하겠다. 원고에서 김창룡 장군은 사건을 수사하는 과정 또는 말미에 자신의 견해를 밝힘으로써 당시 그 사건을 바라보는 수사책임자로서 인식이 어떠했는지를 알 수 있게 해준다는 점에서 사료로서 그 의미 또한 적지 않을 것으로 보인다.

특히 이 책은 해방공간과 건국 전야, 건국, 그리고 6·25전쟁 전후의 대한민국이 북한의 각종 도발과 위협 앞에서 굴하지 않고 그것을 어떻게 극복해나갔는지, 그리고 그 과정에서 북한 공산주의자들의 잔학성과 폭력성에 기반을 둔 비인간적인 군상을 역사적 사실로 제시해줌으로써 대한민국의 사상적 뿌리가 어디에 있는지를 일깨워주고 있다. 그런 점에서 이 원고는 대한민국 건국 전후의 현대사를 이해하는 길잡이 역할로서 부족함이 없을 것으로 사료된다.

대한민국의 수호자

|

| 국립대전현충원에 있는 김창룡 장군의 묘. |

김창룡 장군이 특무대에서 활동한 시기는 공산주의의 침략과 위협으로부터 가장 어렵고 힘들었던 건국 전야로부터 대한민국 건국, 그리고 6·25전쟁이 맞물린 민족격랑의 시대였다. 이런 위난한 시기에 그는 반공의 최선봉에서 특무부대를 지휘하여 대한민국을 굳건한 반공국가로 다져놓았다. 그는 오로지 이 땅에서 전제적인 공산주의를 없애고 자유로운 대한민국을 건설하기 위해 밤낮없이 노력하였다. 대한민국은 그런 안보적 토대 위에서 경제적 발전을 통해 오늘날의 자유와 번영을 누리고 있다. 그 이면에는 반공전선에서 사선(死線)을 넘으며 숱하게 싸웠던 김창룡 장군과 그 특무부대원들의 피와 땀이 자양분 역할을 했다는 것은 숨길 수 없는 엄연한 역사적 사실이다.

김창룡 장군의 원고가 그동안 정치적 이해와 이념적 편향에 따라 오염되고 얼룩진 대한민국 현대사를 이해하고 올바르게 정립되는 데 도움이 되기를 기대해본다.⊙