⊙ 북한 보유 핵심 기술보다 우위… 2020년대 후반 실전배치 가능

⊙ 북한은 스크램제트 엔진 기술 없어… 극초음속미사일 아니다

⊙ 러시아, 2018년 극초음속비행체 ‘아방가르드 ICBM’ 첫 공개

⊙ 중국, ICBM인 둥펑-41(사거리 1만2000km)에 장착할 전망

⊙ 미국, 러시아·중국에 자극받아 2019년 AGM-183A B-52H에서 공중발사

⊙ 한국, 액체 렘제트 추진기관 개발… 합참, 극초음속미사일 소요 제기

⊙ 북한은 스크램제트 엔진 기술 없어… 극초음속미사일 아니다

⊙ 러시아, 2018년 극초음속비행체 ‘아방가르드 ICBM’ 첫 공개

⊙ 중국, ICBM인 둥펑-41(사거리 1만2000km)에 장착할 전망

⊙ 미국, 러시아·중국에 자극받아 2019년 AGM-183A B-52H에서 공중발사

⊙ 한국, 액체 렘제트 추진기관 개발… 합참, 극초음속미사일 소요 제기

- 극초음속미사일 발사 상상도. 출처=RAND

북한이 올해 1월에만 7차례 미사일 발사를 감행하며 도발 수위를 높여가고 있다. 북한은 지난 1월 14일과 17일, 27일에는 단거리 탄도미사일(SRBM)을 발사했고, 이어 25일엔 장거리 순항미사일을, 30일엔 중거리 탄도미사일(IRBM) ‘화성-12형’을 쐈다.

특히 북한이 지난 1월 5일과 11일 ‘극초음속(極超音速)미사일’이라고 주장하는 탄도미사일 시험 발사를 한 것은 시사(示唆)하는 바가 크다. 만약 북한이 극초음속미사일 개발에 성공했다면, 마하5(시속 약 6100km) 이상의 속도로 불규칙하게 날아오는 이 미사일에 대해 기존 미사일 방어망으로는 요격(邀擊)이 불가능하기 때문이다. 사실상 한반도 전장 환경을 획기적으로 바꿀 ‘게임 체인저’인 것이다.

때문에 우리의 관심사는 북한이 과연 러시아, 미국, 중국에 이어 정말로 ‘극초음속미사일’을 개발했느냐에 쏠릴 수밖에 없었다. 합동참모본부(합참) 무기체계 조정관을 지낸 신영순 한국국가전략연구원 전력개발센터장은 “지난해 9월부터 올해 1월까지 북한이 극초음속미사일을 세 차례 발사하며 기동성과 표적명중 등 완벽한 성공을 거뒀다고 주장했는데, 허풍일 가능성이 높다”고 했다. 그는 “지난해 4월 미국은 개발 중인 AGM-183A 극초음속미사일의 공중발사 실험에 실패했다”며 “중국과 러시아의 경우에도 여러 차례 실패 끝에 성공한 것으로 안다”고 했다.

‘극초음속미사일’과 ‘극초음속비행체’

더군다나 북한이 개발했다고 주장하는 ‘극초음속미사일’이 정말 ‘극초음속미사일’인가도 의문이다. 결론부터 말하면 ‘극초음속미사일’이란 표현은 잘못된 것이다. 북한이 발사한 ‘극초음속미사일’은 ‘극초음속비행체’였다.

극초음속 무기체계는 극초음속비행체(HGV·Hypersonic Glide Vihicle)와 극초음속미사일(Hypersonic Missile) 두 가지가 있다. 극초음속비행체는 쉽게 말하면 글라이더의 원리다. 탄도미사일의 몸통을 사용해 그 추진력을 이용해 상승했다가 일정 고도에서 활공체가 분리돼 글라이더처럼 초고속으로 비행하는 무기체계다. 이때 비행체의 속도는 발사체인 탄도미사일의 능력에 따라 다르지만, 장거리미사일의 경우 마하20(시속 약 2만4000km)의 속도를 낼 수 있다. 비행체엔 재래식 또는 핵탄두를 장착할 수 있다.

이에 비해 극초음속미사일은 공기흡입식 형태의 스크램제트(SCRAMJET· Supersonic Cumbustion Ramjet) 등 특수엔진을 달고 순항미사일처럼 날아가 목표물을 타격한다. 극초음속미사일은 아직까지 기술적 한계로 인해 마하10(시속 약 1만2000km) 이상의 속도를 내지 못한다. 우리 정보 당국에 따르면, 북한은 극초음속미사일의 핵심 구성품인 램제트나 스크램제트 엔진을 아직 개발하지 못했다. 중거리 지대지 탄도미사일(IRBM) ‘화성-12형’에다 활공체(gliding vehicle)를 붙여 발사한 것이다. 따라서 이번 발사한 미사일은 ‘극초음속미사일’이 아닌 ‘극초음속비행체’였던 것이다.

군이 북한의 이른바 ‘극초음속미사일’을 “일반적 탄도미사일” “더 진전된 미사일”이라고 발표하는 등 혼선을 빚은 까닭은 기존의 미사일 개념으로 극초음속미사일을 판단하려 했기 때문이다. 신영순 센터장은 “국방부가 마하6(1월 5일), 마하10(1월 11일)으로 혼선을 빚으며 극초음속미사일인가, 탄도미사일인가 결론을 내지 못한 것은 ‘속도’에 집착했기 때문”이라며 “활공체는 언제 탄도미사일의 추진기관과 분리하느냐에 따라 속도는 가변적일 수밖에 없고, 일찍 분리하면 마하6, 늦게 분리하면 마하10이 되는 원리”라고 했다.

이어 “‘아(亞)음속’이냐 ‘초(超)음속’이냐의 분류 기준은 공기층을 비행하는 순항미사일에 적용했던 개념”이라며 “탄도미사일은 단거리 미사일을 제외하고 전부 마하5 이상으로, 탄도미사일은 속도 기준 전부 극초음속미사일인 셈”이라고 했다. 이 때문에 탄도미사일을 속도 대신 사거리를 기준으로 단거리 탄도미사일(SRBM), 준중거리 탄도미사일(MRBM), 중거리 탄도미사일(IRBM), 대륙간 탄도미사일(ICBM)로 분류한다는 것이다.

러시아가 처음 극초음속 무기 선봬

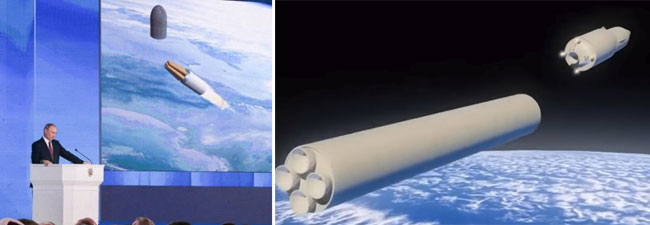

극초음속 무기체계의 실전배치는 러시아가 빨랐다. 2018년 3월 푸틴 러시아 대통령은 국정연설에서 극초음속비행체 ‘아방가르드 ICBM’을 공개했다. 푸틴은 “아방가르드가 핵탄두를 장착하고, 마하27로 저공비행하며, 비행경로도 불규칙해 요격이 불가능하다”며 “우리의 신무기로 NATO(북대서양조약기구)의 미사일 방어가 무용지물이 됐다”고 호언장담했다.

이때만 해도 푸틴의 말이 허풍으로 들렸다. 그런데 아방가르드와 킨잘(사거리 2000km)은 2019년 실전배치에 들어간 것으로 밝혀졌다. 비행속도도 실제 마하20에 가까웠다. 러시아는 아방가르드 비행체를 2018년 12월 러시아 우랄산맥에서 탄도미사일 SS-19에 장착해 발사했으며, 6000km를 날아가 캄차카반도에 탄착했다. 러시아는 아방가르드 외에도 극초음속미사일 킨잘을 오렌부르크 지역 돔바롭스키 지역에 배치했고, 현재 사거리 500km의 ‘지르콘’ 극초음속미사일의 실전배치를 눈앞에 두고 있다. 킨잘은 미그-31k 전투기와 Tu-22m 폭격기에서 발사하며, 마하8의 속도로 미 항모 등을 타격할 수 있는 지르콘은 순양함에서 발사한다.

중국도 뒤질세라 미 항모를 견제하기 위해 대함탄도미사일(ASBM·Anti-Ship Ballistic Missile) 용도의 극초음속 무기체계 경쟁에 뛰어들었다. 중국은 2018년 12월 극초음속비행체를 두 차례나 발사에 성공했다. 중국은 이 비행체를 둥펑-17에 장착해 간쑤성(甘肅省)에서 쏘아 올렸고, 신장(新疆) 지역의 목표물을 정확하게 타격했다. 중국은 앞으로 ‘괌 킬러’로 알려진 둥펑-26의 사거리를 4000km 연장한 DF-26 ASBM(사거리 8000km 이상)에도 활공체를 장착할 전망이다. 지난해 7월 중국이 핵탄두를 장착할 수 있는 극초음속미사일 씽콩-2의 발사에 성공하자, 마크 밀리 미국 합참의장은 “미소(美蘇) 냉전 시절 ‘스푸트니크 충격’을 연상케 한다”고 말했다.

日도 요격용 극초음속미사일 개발 중

실제 극초음속 무기체계를 개발할 능력을 가진 나라는 열 손가락에 꼽을 정도라고 한다. 극초음속 무기체계는 벌써부터 국제사회의 군축 문제로 비화할 조짐마저 보이고 있다. 현재 프랑스와 인도가 러시아와 협력해 극초음속 무기체계를 개발 중이다. 프랑스는 2019년 유엔 안보리 상임이사국 가운데 네 번째로 극초음속 무기체계 개발경쟁에 뛰어들었다. 마하5 이상의 속도로 비행하는 극초음속비행체를 에어버스사와 프랑스 사프란의 합작회사인 아리안그룹 주도하에 2021년 말까지 개발하겠다고 했다.

이 밖에 호주와 일본, 유럽연합(EU) 국가들도 군수용 및 민수용 극초음속비행체를 연구하고 있다. 일본은 2030년 설계 완료를 목표로 마하5 이상의 속도를 내는 요격용 극초음속미사일을 개발 중인 상황이다. 일본 방위성은 2019년 《방위백서》에서 HVGP(Hyper-Velocity Gliding Projectile)라고 명명한 극초음속미사일 개발계획을 처음으로 공개했고, 시제품(試製品)을 제작해 2023~2025년에 비행 시험을 한다는 계획이다. 일본은 극초음속 무기체계를 개발해 오키나와 인근의 도서(島嶼)에 배치해 센카쿠 열도를 둘러싼 중국과의 도서 분쟁에 대비하고, 북한의 핵과 탄도미사일 위협에 신속 대응할 수 있도록 발사수단을 지상·해상·공중으로 다변화해 북한 종심(縱深)을 타격할 수 있는 능력을 구비할 방침이다.

러시아와 중국의 극초음속 무기체계 실전배치에 당황한 미국은 4~5종의 극초음속 무기체계를 개발 중이다. 사실, 압도적 군사력과 무기체계 기술력을 보유한 미국은 극초음속 무기체계를 1990년대부터 연구하기 시작했다. 미국은 2010년 핵무기의 대안으로 ‘재래식 전력(戰力)에 의한 범지구적 즉응 타격(CPGS·Conventional Prompt Global Strike)’이란 극초음속비행체 운용개념을 제시했다.

美, INF 위반 우려해 일시 개발 중단

미 육군은 지난 2011년 11월 극초음속비행체를 장착한 고등극초음속 무기체계(AHW·Advanced Hypersonic Weapon) 발사 시험을 실시했다. 당시 미 육군의 AHW 프로젝트는 전 세계 어느 곳이라도 1시간 안팎에 공격할 수 있는 미 국방부의 CPGS 계획의 하나였다. 하와이에서 발사된 AHW는 3700km를 30분 만에 날아가 마셜군도 콰잘렌 환초(環礁)에 있는 목표물에 명중했다.

미국은 극초음속 무기체계의 개념을 제시하고 개발에도 성공했으나 극초음속 무기체계의 개발을 잠정 중단했다. 기술적인 문제가 아니었다. 극초음속 무기의 배치가 1987년 12월 미국과 소련 간에 맺은 중거리핵전력조약(INF)을 위반할 수 있었기 때문이었다. 중거리핵전력조약은 사거리 500km에서 5500km에 달하는 지상 발사 순항미사일이나 탄도미사일을 실험하거나 보유, 배치하는 것을 일절 금지했다. 그러나 2019년 8월 도널드 트럼프 미 대통령이 중거리핵전력조약을 파기하면서 미국도 본격적으로 극초음속 무기체계 개발에 뛰어들게 된다.

미 육군의 장거리 극초음속 무기(LRHW·Long-Range Hypersonic Weapon)는 미군의 대표적인 극초음속무기 개발계획 중 하나이다. 2023년 시제품이 등장하게 될 미 육군의 LRHW는 1개 포대가 포대지휘소와 4개의 이동식 발사대를 갖게 되며, 이동식 발사대에는 C-HGB를 내장한 사거리 2000km 이상의 발사체 2발이 탑재된다.

한편, 미 공군은 2019년 6월 B-52H 전략폭격기를 통한 록히드마틴이 개발한 극초음속 무기인 AGM-183A의 테스트에 성공했다. AGM-183A는 스크램 제트엔진을 활용한 공기흡입형 극초음속미사일로 속도는 마하13이다.

“극초음속 무기는 전략무기 아닌 전술무기”

러시아와 중국이 극초음속 무기체계를 전력화하자 미국은 2019년부터 본격적으로 무기 개발에 나섰다. 2020년부터 매년 20억 달러(약 2조3800억원) 이상의 국방예산을 이 분야에 쏟아붓고 있어 조만간 극초음속 무기체계의 선두주자가 될 것으로 보인다. 미국은 올해와 내년에 걸쳐 AGM-183A 애로(ARRW·Air-launched Rapid Response Weapon)와 장거리 극초음속 무기(LRHW) 등 2종류의 극초음속비행체 개발을 완료한다는 목표를 세워두고 있다.

신영순 전력개발센터장은 “미국은 최근 러시아가 신형 전략무기에 핵무기를 탑재해 서방세계를 위협하는 것에 대해선 의외로 냉정한 편”이라며 “매티스 전 국방장관은 러시아의 새로운 극초음속비행체에 핵무기를 탑재한다 해도 ICBM에 의해 유지되고 있는 기존의 핵전력 균형에 변화를 가져오지는 않을 것이라고 했다”고 했다. 그는 “극초음속 무기체계는 미래전쟁에 큰 영향을 미칠 것이고, 그 자체는 전략적 수단이라기보다 전술적 무기체계”라며 “러시아와 중국의 초음속 무기체계가 앞으로 동북아에서 작전하는 미국의 해군력 운영에 큰 위협이 될 것으로 전망된다”고 했다.

인도-태평양 전략에도 최대의 방해물

북한은 지난해 1월 8차 당대회 보고를 통해 각종 전략 신무기 개발계획을 공개했다. 가장 눈길을 끄는 것은 국방력 발전 5개년 계획의 핵심 5대 과업이었다. 과업엔 극초음속미사일, 고체연료 ICBM, 다탄두 개별유도기술(MIRV), 핵 추진 잠수함 및 SLBM(잠수함발사탄도미사일), 군사정찰위성, 무인정찰기 등이 올라 있었다. 이 가운데 극초음속미사일 등은 올해 초 실제 발사가 이뤄졌다.

북한이 극초음속 무기체계를 완성해 손아귀에 쥔다면, 우리의 안보는 심각한 국면을 맞게 될 것이다. 실제로 레이더로 탐지가 어려울뿐더러, 설사 탐지해도 요격할 시간적 여유가 없기 때문이다. 전문가들은 러시아와 중국이 극초음속 무기체계를 전면에 배치하면, 미국이 대만이나 한국, 그리고 일본 등을 지킬 수 없을 것으로 보고 있다.

미 의회조사국(CRS)은 2019년 1월 보고서를 통해, 중국은 극초음속 무기체계를 통해 미국의 항모나 괌과 오키나와 등 미군기지를 순식간에 격침 또는 초토화할 수 있을 것이라고 전망했다. 전쟁 발발 시 극초음속 대함미사일을 통해 한국에 보내는 미 증원군의 발을 묶어놓을 수도 있고, 오키나와 미 해병대나 괌의 전략폭격기가 출발 또는 이륙도 못 하게 할 수 있는 것이다. 중국의 극초음속 무기체계는 주한미군의 사드기지는 물론, 주일미군기지와 인도·태평양사령부의 한 축인 인도에도 큰 위협이다. 초음속 무기체계는 향후 미국의 인도-태평양 전략에도 최대의 방해물로 작용할 전망이다.

안승범 《디펜스타임스》 편집장은 “미국이 극초음속 무기로 무장하면 괌 부근의 잠수함이나 전략폭격기로 중국의 주요 표적을 15분 이내에 타격할 수 있다”며 “미국은 중국의 일대일로(一帶一路) 전략의 영향력 확장에 대응하고, 최근 우크라이나 사태와 같은 러시아의 유럽 위협에 대응하기 위해 극초음속 무기를 최대한 빨리 확보해야 할 필요가 있다”고 했다.

한국, 극초음속미사일 핵심 기술 이미 보유

이처럼 동북아 주변 군사강국들이 극초음속 무기로 무장하고 있는데, 우리의 현주소는 어떠한가. 다행스러운 것은 한국의 높은 기술력이다. 익명을 요구한 국방과학연구소의 한 관계자는 “극초음속 무기의 엔진과 관련한 상당한 기술력을 축적하고 있고, 극초음속미사일 개발 능력이 북한보다 한 발 앞선 것으로 안다”며 “중국도 조만간 따라잡을 수 있을 것”이라고 했다.

고무적인 것은 우리도 극초음속미사일 개발에 공식적으로 나섰다는 사실이다. 우리 군은 지난해 12월 공대지(空對地) 초음속미사일 개발을 합참에서 장기 신규소요로 결정했다. 합참 관계자에 따르면, 관련 핵심 기술은 이미 개발된 상태로 알려졌고, 지난해 12월 국방과학연구소(ADD)는 서울 aT센터(양재동)에서 열린 ‘2021 국방과학기술 대제전’에서 극초음속미사일의 개념 영상과 모형을 공개했다.

이에 앞서 2020년 8월 정경두 당시 국방장관은 ADD 창설 50주년 기념식에서 초음속미사일 개발을 가속화하겠다고 밝혔다. 정 장관의 발언은 처음으로 초음속 무기 개발을 정부가 공식화한 것이다. 정 장관 발언에 이어 국방부는 그해 12월 전군 주요 지휘관 회의에서 다양한 핵·대량살상무기(WMD) 위협을 전략적으로 억제하는 차원에서 극초음속 유도탄을 연구·개발하는 쪽으로 ‘소요 결정’하겠다는 뜻을 밝혔다.

당시 국방부가 극초음속 무기 개발을 공식화한 배경에는 ADD가 핵심 기술을 이미 갖고 있어 마음만 먹으면 언제든 개발할 수 있기 때문이다. ADD는 2004년부터 2007년까지 액체 램제트(Ram Jet) 추진기관을 개발했다. 극초음속미사일은 일반 제트엔진이 아닌 공기를 바로 연소시키는 스크램제트 추진기관을 사용한다.

ADD는 2010~2012년 극초음속 핵심 기술 응용연구를 했고, 2011~2017년 초고속 공기흡입 엔진 특화연구실 설치를 통한 관련 연구도 했다고 한다. 이를 바탕으로 2018년부터 2023년까지 279억원을 투입해 ‘복합영역 초고속 비행체 통합설계 및 핵심 기술 개발’이란 프로그램으로 마하5 이상의 지상발사형 극초음속비행체를 개발하고 있다. 마하5의 속도로 고도 20km 이상에서 점화 및 정상비행하는 초고속 비행체의 핵심 기술을 개발하는 것이 목표다.

2020년대 후반 실전배치 가능

지난해 12월 ADD는 초고속 발사체 시험 모델인 하이코어(Hycore)를 공개했다. 길이 8.7m 무게 2.4t인 하이코어는 미사일에 필요한 탄두, 탐색기만 없을 뿐, 순항체, 인터스테이지, 1·2단 부스터를 갖추고 있었다. ADD는 올해 첫 하이코어 시험 발사를 하고 2023년까지 비행 시험을 마칠 계획이다. 이를 바탕으로 이르면 2020년대 후반에 극초음속미사일을 실전배치 할 수 있을 것으로 보인다.

북한이 시험 발사한 미사일은 극초음속비행체(HGV)인데, ADD가 개발하는 것은 극초음속미사일(HCM)이다. 더 먼 거리를 더 복잡하게 날아가는 극초음속미사일이 극초음속비행체보다 난이도가 높은 기술인 점으로 미뤄볼 때, 극초음속 분야에서 우리가 북한보다 한 수 위의 기술력을 보유한 것은 사실이다.

신영순 전력개발센터장은 “우리가 극초음속 무기체계를 개발하게 된다면 통일 후 군의 전략개념을 구현할 수 있을 정도의 능력만 구비하면 충분하다고 본다”며 “따라서 중거리 탄도미사일(MRBM)에 적용할 수 있는 극초음속비행체, 발사수단을 다변화한 극초음속미사일을 병행해 개발하는 것이 바람직하다고 본다”고 했다.⊙

특히 북한이 지난 1월 5일과 11일 ‘극초음속(極超音速)미사일’이라고 주장하는 탄도미사일 시험 발사를 한 것은 시사(示唆)하는 바가 크다. 만약 북한이 극초음속미사일 개발에 성공했다면, 마하5(시속 약 6100km) 이상의 속도로 불규칙하게 날아오는 이 미사일에 대해 기존 미사일 방어망으로는 요격(邀擊)이 불가능하기 때문이다. 사실상 한반도 전장 환경을 획기적으로 바꿀 ‘게임 체인저’인 것이다.

때문에 우리의 관심사는 북한이 과연 러시아, 미국, 중국에 이어 정말로 ‘극초음속미사일’을 개발했느냐에 쏠릴 수밖에 없었다. 합동참모본부(합참) 무기체계 조정관을 지낸 신영순 한국국가전략연구원 전력개발센터장은 “지난해 9월부터 올해 1월까지 북한이 극초음속미사일을 세 차례 발사하며 기동성과 표적명중 등 완벽한 성공을 거뒀다고 주장했는데, 허풍일 가능성이 높다”고 했다. 그는 “지난해 4월 미국은 개발 중인 AGM-183A 극초음속미사일의 공중발사 실험에 실패했다”며 “중국과 러시아의 경우에도 여러 차례 실패 끝에 성공한 것으로 안다”고 했다.

‘극초음속미사일’과 ‘극초음속비행체’

|

| 북한 국방과학원이 지난 1월 5일 극초음속미사일 시험 발사를 하는 모습. 노동당 기관지 《로동신문》이 1월 6일 자로 보도했다. 출처=로동신문 |

극초음속 무기체계는 극초음속비행체(HGV·Hypersonic Glide Vihicle)와 극초음속미사일(Hypersonic Missile) 두 가지가 있다. 극초음속비행체는 쉽게 말하면 글라이더의 원리다. 탄도미사일의 몸통을 사용해 그 추진력을 이용해 상승했다가 일정 고도에서 활공체가 분리돼 글라이더처럼 초고속으로 비행하는 무기체계다. 이때 비행체의 속도는 발사체인 탄도미사일의 능력에 따라 다르지만, 장거리미사일의 경우 마하20(시속 약 2만4000km)의 속도를 낼 수 있다. 비행체엔 재래식 또는 핵탄두를 장착할 수 있다.

이에 비해 극초음속미사일은 공기흡입식 형태의 스크램제트(SCRAMJET· Supersonic Cumbustion Ramjet) 등 특수엔진을 달고 순항미사일처럼 날아가 목표물을 타격한다. 극초음속미사일은 아직까지 기술적 한계로 인해 마하10(시속 약 1만2000km) 이상의 속도를 내지 못한다. 우리 정보 당국에 따르면, 북한은 극초음속미사일의 핵심 구성품인 램제트나 스크램제트 엔진을 아직 개발하지 못했다. 중거리 지대지 탄도미사일(IRBM) ‘화성-12형’에다 활공체(gliding vehicle)를 붙여 발사한 것이다. 따라서 이번 발사한 미사일은 ‘극초음속미사일’이 아닌 ‘극초음속비행체’였던 것이다.

군이 북한의 이른바 ‘극초음속미사일’을 “일반적 탄도미사일” “더 진전된 미사일”이라고 발표하는 등 혼선을 빚은 까닭은 기존의 미사일 개념으로 극초음속미사일을 판단하려 했기 때문이다. 신영순 센터장은 “국방부가 마하6(1월 5일), 마하10(1월 11일)으로 혼선을 빚으며 극초음속미사일인가, 탄도미사일인가 결론을 내지 못한 것은 ‘속도’에 집착했기 때문”이라며 “활공체는 언제 탄도미사일의 추진기관과 분리하느냐에 따라 속도는 가변적일 수밖에 없고, 일찍 분리하면 마하6, 늦게 분리하면 마하10이 되는 원리”라고 했다.

이어 “‘아(亞)음속’이냐 ‘초(超)음속’이냐의 분류 기준은 공기층을 비행하는 순항미사일에 적용했던 개념”이라며 “탄도미사일은 단거리 미사일을 제외하고 전부 마하5 이상으로, 탄도미사일은 속도 기준 전부 극초음속미사일인 셈”이라고 했다. 이 때문에 탄도미사일을 속도 대신 사거리를 기준으로 단거리 탄도미사일(SRBM), 준중거리 탄도미사일(MRBM), 중거리 탄도미사일(IRBM), 대륙간 탄도미사일(ICBM)로 분류한다는 것이다.

러시아가 처음 극초음속 무기 선봬

|

| 2018년 3월 푸틴 러시아 대통령이 국정연설에서 극초음속비행체 ‘아방가르드’를 직접 설명하고 있다. 오른쪽은 아방가르드가 추진로켓에서 떨어져 나가는 모습을 보여주는 컴퓨터 시뮬레이션. 출처=Klemlin |

이때만 해도 푸틴의 말이 허풍으로 들렸다. 그런데 아방가르드와 킨잘(사거리 2000km)은 2019년 실전배치에 들어간 것으로 밝혀졌다. 비행속도도 실제 마하20에 가까웠다. 러시아는 아방가르드 비행체를 2018년 12월 러시아 우랄산맥에서 탄도미사일 SS-19에 장착해 발사했으며, 6000km를 날아가 캄차카반도에 탄착했다. 러시아는 아방가르드 외에도 극초음속미사일 킨잘을 오렌부르크 지역 돔바롭스키 지역에 배치했고, 현재 사거리 500km의 ‘지르콘’ 극초음속미사일의 실전배치를 눈앞에 두고 있다. 킨잘은 미그-31k 전투기와 Tu-22m 폭격기에서 발사하며, 마하8의 속도로 미 항모 등을 타격할 수 있는 지르콘은 순양함에서 발사한다.

중국도 뒤질세라 미 항모를 견제하기 위해 대함탄도미사일(ASBM·Anti-Ship Ballistic Missile) 용도의 극초음속 무기체계 경쟁에 뛰어들었다. 중국은 2018년 12월 극초음속비행체를 두 차례나 발사에 성공했다. 중국은 이 비행체를 둥펑-17에 장착해 간쑤성(甘肅省)에서 쏘아 올렸고, 신장(新疆) 지역의 목표물을 정확하게 타격했다. 중국은 앞으로 ‘괌 킬러’로 알려진 둥펑-26의 사거리를 4000km 연장한 DF-26 ASBM(사거리 8000km 이상)에도 활공체를 장착할 전망이다. 지난해 7월 중국이 핵탄두를 장착할 수 있는 극초음속미사일 씽콩-2의 발사에 성공하자, 마크 밀리 미국 합참의장은 “미소(美蘇) 냉전 시절 ‘스푸트니크 충격’을 연상케 한다”고 말했다.

日도 요격용 극초음속미사일 개발 중

|

| 2019년 중국 건국 70주년 열병식에서 처음 등장한 둥펑(DF)-17 극초음속 탄도미사일. 출처=인민해방군 |

이 밖에 호주와 일본, 유럽연합(EU) 국가들도 군수용 및 민수용 극초음속비행체를 연구하고 있다. 일본은 2030년 설계 완료를 목표로 마하5 이상의 속도를 내는 요격용 극초음속미사일을 개발 중인 상황이다. 일본 방위성은 2019년 《방위백서》에서 HVGP(Hyper-Velocity Gliding Projectile)라고 명명한 극초음속미사일 개발계획을 처음으로 공개했고, 시제품(試製品)을 제작해 2023~2025년에 비행 시험을 한다는 계획이다. 일본은 극초음속 무기체계를 개발해 오키나와 인근의 도서(島嶼)에 배치해 센카쿠 열도를 둘러싼 중국과의 도서 분쟁에 대비하고, 북한의 핵과 탄도미사일 위협에 신속 대응할 수 있도록 발사수단을 지상·해상·공중으로 다변화해 북한 종심(縱深)을 타격할 수 있는 능력을 구비할 방침이다.

러시아와 중국의 극초음속 무기체계 실전배치에 당황한 미국은 4~5종의 극초음속 무기체계를 개발 중이다. 사실, 압도적 군사력과 무기체계 기술력을 보유한 미국은 극초음속 무기체계를 1990년대부터 연구하기 시작했다. 미국은 2010년 핵무기의 대안으로 ‘재래식 전력(戰力)에 의한 범지구적 즉응 타격(CPGS·Conventional Prompt Global Strike)’이란 극초음속비행체 운용개념을 제시했다.

美, INF 위반 우려해 일시 개발 중단

|

| 미국 록히드마틴사가 개발 중인 AGM-183A 공중발사 극초음속미사일의 개념도(왼쪽). B-52 폭격기에 장착된 AGM-183A 미사일(오른쪽). AGM-183A는 최대 음속 20배의 속도로 수천km 떨어진 목표물을 타격할 수 있다. 출처=위키피디아 |

미국은 극초음속 무기체계의 개념을 제시하고 개발에도 성공했으나 극초음속 무기체계의 개발을 잠정 중단했다. 기술적인 문제가 아니었다. 극초음속 무기의 배치가 1987년 12월 미국과 소련 간에 맺은 중거리핵전력조약(INF)을 위반할 수 있었기 때문이었다. 중거리핵전력조약은 사거리 500km에서 5500km에 달하는 지상 발사 순항미사일이나 탄도미사일을 실험하거나 보유, 배치하는 것을 일절 금지했다. 그러나 2019년 8월 도널드 트럼프 미 대통령이 중거리핵전력조약을 파기하면서 미국도 본격적으로 극초음속 무기체계 개발에 뛰어들게 된다.

미 육군의 장거리 극초음속 무기(LRHW·Long-Range Hypersonic Weapon)는 미군의 대표적인 극초음속무기 개발계획 중 하나이다. 2023년 시제품이 등장하게 될 미 육군의 LRHW는 1개 포대가 포대지휘소와 4개의 이동식 발사대를 갖게 되며, 이동식 발사대에는 C-HGB를 내장한 사거리 2000km 이상의 발사체 2발이 탑재된다.

한편, 미 공군은 2019년 6월 B-52H 전략폭격기를 통한 록히드마틴이 개발한 극초음속 무기인 AGM-183A의 테스트에 성공했다. AGM-183A는 스크램 제트엔진을 활용한 공기흡입형 극초음속미사일로 속도는 마하13이다.

“극초음속 무기는 전략무기 아닌 전술무기”

|

| 국방과학연구소가 개발 중인 KF-21 보라매 전투기 탑재용 국산 초음속 공대함 미사일의 주요 탑재장비. 출처=유튜브 ‘오밀리터리’ 영상캡처 |

신영순 전력개발센터장은 “미국은 최근 러시아가 신형 전략무기에 핵무기를 탑재해 서방세계를 위협하는 것에 대해선 의외로 냉정한 편”이라며 “매티스 전 국방장관은 러시아의 새로운 극초음속비행체에 핵무기를 탑재한다 해도 ICBM에 의해 유지되고 있는 기존의 핵전력 균형에 변화를 가져오지는 않을 것이라고 했다”고 했다. 그는 “극초음속 무기체계는 미래전쟁에 큰 영향을 미칠 것이고, 그 자체는 전략적 수단이라기보다 전술적 무기체계”라며 “러시아와 중국의 초음속 무기체계가 앞으로 동북아에서 작전하는 미국의 해군력 운영에 큰 위협이 될 것으로 전망된다”고 했다.

인도-태평양 전략에도 최대의 방해물

북한은 지난해 1월 8차 당대회 보고를 통해 각종 전략 신무기 개발계획을 공개했다. 가장 눈길을 끄는 것은 국방력 발전 5개년 계획의 핵심 5대 과업이었다. 과업엔 극초음속미사일, 고체연료 ICBM, 다탄두 개별유도기술(MIRV), 핵 추진 잠수함 및 SLBM(잠수함발사탄도미사일), 군사정찰위성, 무인정찰기 등이 올라 있었다. 이 가운데 극초음속미사일 등은 올해 초 실제 발사가 이뤄졌다.

북한이 극초음속 무기체계를 완성해 손아귀에 쥔다면, 우리의 안보는 심각한 국면을 맞게 될 것이다. 실제로 레이더로 탐지가 어려울뿐더러, 설사 탐지해도 요격할 시간적 여유가 없기 때문이다. 전문가들은 러시아와 중국이 극초음속 무기체계를 전면에 배치하면, 미국이 대만이나 한국, 그리고 일본 등을 지킬 수 없을 것으로 보고 있다.

미 의회조사국(CRS)은 2019년 1월 보고서를 통해, 중국은 극초음속 무기체계를 통해 미국의 항모나 괌과 오키나와 등 미군기지를 순식간에 격침 또는 초토화할 수 있을 것이라고 전망했다. 전쟁 발발 시 극초음속 대함미사일을 통해 한국에 보내는 미 증원군의 발을 묶어놓을 수도 있고, 오키나와 미 해병대나 괌의 전략폭격기가 출발 또는 이륙도 못 하게 할 수 있는 것이다. 중국의 극초음속 무기체계는 주한미군의 사드기지는 물론, 주일미군기지와 인도·태평양사령부의 한 축인 인도에도 큰 위협이다. 초음속 무기체계는 향후 미국의 인도-태평양 전략에도 최대의 방해물로 작용할 전망이다.

안승범 《디펜스타임스》 편집장은 “미국이 극초음속 무기로 무장하면 괌 부근의 잠수함이나 전략폭격기로 중국의 주요 표적을 15분 이내에 타격할 수 있다”며 “미국은 중국의 일대일로(一帶一路) 전략의 영향력 확장에 대응하고, 최근 우크라이나 사태와 같은 러시아의 유럽 위협에 대응하기 위해 극초음속 무기를 최대한 빨리 확보해야 할 필요가 있다”고 했다.

한국, 극초음속미사일 핵심 기술 이미 보유

|

| 지난해 12월 국방과학연구소(ADD)가 양재동 aT센터에서 열린 ‘2021 국방과학기술 대제전’에서 공개한 극초음속미사일의 발사영상. 출처=유튜브 ‘오밀리터리’ 영상캡처 |

고무적인 것은 우리도 극초음속미사일 개발에 공식적으로 나섰다는 사실이다. 우리 군은 지난해 12월 공대지(空對地) 초음속미사일 개발을 합참에서 장기 신규소요로 결정했다. 합참 관계자에 따르면, 관련 핵심 기술은 이미 개발된 상태로 알려졌고, 지난해 12월 국방과학연구소(ADD)는 서울 aT센터(양재동)에서 열린 ‘2021 국방과학기술 대제전’에서 극초음속미사일의 개념 영상과 모형을 공개했다.

이에 앞서 2020년 8월 정경두 당시 국방장관은 ADD 창설 50주년 기념식에서 초음속미사일 개발을 가속화하겠다고 밝혔다. 정 장관의 발언은 처음으로 초음속 무기 개발을 정부가 공식화한 것이다. 정 장관 발언에 이어 국방부는 그해 12월 전군 주요 지휘관 회의에서 다양한 핵·대량살상무기(WMD) 위협을 전략적으로 억제하는 차원에서 극초음속 유도탄을 연구·개발하는 쪽으로 ‘소요 결정’하겠다는 뜻을 밝혔다.

당시 국방부가 극초음속 무기 개발을 공식화한 배경에는 ADD가 핵심 기술을 이미 갖고 있어 마음만 먹으면 언제든 개발할 수 있기 때문이다. ADD는 2004년부터 2007년까지 액체 램제트(Ram Jet) 추진기관을 개발했다. 극초음속미사일은 일반 제트엔진이 아닌 공기를 바로 연소시키는 스크램제트 추진기관을 사용한다.

ADD는 2010~2012년 극초음속 핵심 기술 응용연구를 했고, 2011~2017년 초고속 공기흡입 엔진 특화연구실 설치를 통한 관련 연구도 했다고 한다. 이를 바탕으로 2018년부터 2023년까지 279억원을 투입해 ‘복합영역 초고속 비행체 통합설계 및 핵심 기술 개발’이란 프로그램으로 마하5 이상의 지상발사형 극초음속비행체를 개발하고 있다. 마하5의 속도로 고도 20km 이상에서 점화 및 정상비행하는 초고속 비행체의 핵심 기술을 개발하는 것이 목표다.

2020년대 후반 실전배치 가능

지난해 12월 ADD는 초고속 발사체 시험 모델인 하이코어(Hycore)를 공개했다. 길이 8.7m 무게 2.4t인 하이코어는 미사일에 필요한 탄두, 탐색기만 없을 뿐, 순항체, 인터스테이지, 1·2단 부스터를 갖추고 있었다. ADD는 올해 첫 하이코어 시험 발사를 하고 2023년까지 비행 시험을 마칠 계획이다. 이를 바탕으로 이르면 2020년대 후반에 극초음속미사일을 실전배치 할 수 있을 것으로 보인다.

북한이 시험 발사한 미사일은 극초음속비행체(HGV)인데, ADD가 개발하는 것은 극초음속미사일(HCM)이다. 더 먼 거리를 더 복잡하게 날아가는 극초음속미사일이 극초음속비행체보다 난이도가 높은 기술인 점으로 미뤄볼 때, 극초음속 분야에서 우리가 북한보다 한 수 위의 기술력을 보유한 것은 사실이다.

신영순 전력개발센터장은 “우리가 극초음속 무기체계를 개발하게 된다면 통일 후 군의 전략개념을 구현할 수 있을 정도의 능력만 구비하면 충분하다고 본다”며 “따라서 중거리 탄도미사일(MRBM)에 적용할 수 있는 극초음속비행체, 발사수단을 다변화한 극초음속미사일을 병행해 개발하는 것이 바람직하다고 본다”고 했다.⊙