⊙ 미국, 남·북베트남, 베트콩 4자간 평화협정, 협정 체결 2년 후 베트남 공산화

⊙ 파리평화협정, 미국의 손 털기를 정당화시켜 주는 종잇조각에 불과

⊙ 남베트남·미국, 武力에서는 앞섰으나 싸우려는 의지는 제로(0)여서 패배

李春根

1952년생. 연세대 정치외교학과 졸업, 미 텍사스대 정치학 박사 / 세종연구소 연구위원, 한국해양전략연구소 연구실장, 자유기업원 국제문제연구실장·부원장, 한국경제연구원 외교안보연구실장 역임. 현 한국국가전략포럼 연구위원 / 《미·중 패권경쟁과 한국의 국가전략》 《격동하는 동북아시아》 《현실주의국제정치학》 등 저술

⊙ 파리평화협정, 미국의 손 털기를 정당화시켜 주는 종잇조각에 불과

⊙ 남베트남·미국, 武力에서는 앞섰으나 싸우려는 의지는 제로(0)여서 패배

李春根

1952년생. 연세대 정치외교학과 졸업, 미 텍사스대 정치학 박사 / 세종연구소 연구위원, 한국해양전략연구소 연구실장, 자유기업원 국제문제연구실장·부원장, 한국경제연구원 외교안보연구실장 역임. 현 한국국가전략포럼 연구위원 / 《미·중 패권경쟁과 한국의 국가전략》 《격동하는 동북아시아》 《현실주의국제정치학》 등 저술

- 1975년 4월 30일 남베트남 대통령궁으로 돌입하는 북베트남군 탱크. 전쟁을 시작한 건 남메트남의 공산게릴라들이었지만, 북베트남 정규군이 마무리지었다.

복수(複數)의 국가들이 평화협정 혹은 그것보다 더욱 구체적인 불가침(不可侵)협정을 체결하고 서로 싸우지 않기로 약속한 사례들은 너무나도 흔하다. 그러나 불행하게도 평화협정과 불가침협정들은 평화를 지키고 전쟁을 막는 데 별로 효용이 없었다. 당연한 결과이기는 하지만 오히려 평화협정 혹은 불가침협정이 체결된 나라들은 그런 것이 체결되지 않은 나라들보다 훨씬 높은 빈도로 전쟁에 빠져들어 갔다.

불가침협정 혹은 평화협정을 맺은 나라들이 그러지 않은 나라들보다 더욱 빈번히 전쟁을 벌이는 것이 당연하다고 말한 이유는 애초에 전쟁을 할 일이 없는 나라들은 평화협정 또는 불가침협정 따위를 맺을 필요도 없기 때문이다. 평화협정 혹은 불가침협정은 싸울 가능성이 높은 나라들이 체결하는 것이다. 불행한 일이기는 하지만 평화협정 혹은 불가침협정은 다가오는 다음 번 전쟁을 막는 데 그다지 효과적이지 못했다는 것이 역사가 반복적으로 보여주는 진실이며 교훈이다. 다음 번 전쟁을 방지하는 데 더욱 효과적인 것은 상대방의 전쟁 야욕을 억제할 수 있는 막강한 군사력이라는 사실도 반복적으로 증명된 역사의 진리다.

국제정치의 역사에서 오히려 전쟁을 불러일으키는 데 기여했고, 그 결과 평화조약에 기대를 걸고 있었던 멍청한 상대방이 처절하게 당했던 사례들이 많이 있다. 그중에서도 베트남전쟁을 종결시키자고 합의했던 파리평화협정은 한편 당사국을 완전히 궤멸시키는 직접적인 원인이 되었다.

한국전쟁이 휴전으로 끝난 1953년 7월 27일 이후 오늘까지 한반도에서 65년 이상 평화가 유지될 수 있었던 이유는 정전(停戰)협정의 존재 때문이 아니었다. 북한의 침략 야욕을 여지없이 압도할 수 있는 한미동맹, 주한미군의 막강한 힘이었다. 누구도 이 사실을 부인할 수 없다. 그런데도 불구하고 정전체제에는 평화가 없었기 때문에 종전(終戰)선언을 해야 한다고 주장하는 사람이 많다. 이들의 궁극적인 목적이 주한미군 철수, 한미동맹 폐기를 유도하려는 것임을 모르는 사람도 없다. 결국 그들의 의도는 북한이 주도하는 적화(赤化)통일에 유리한 환경을 조성하기 위함 아니겠는가?

오늘의 한국에서 정전협정을 종전선언으로 대체하자는 발상, 최근 남북한 사이에서 이루어진 각종 군사적 약속 등이 실제적으로는 대한민국의 안전을 급격히 악화시킬 수도 있다는 사실을 지적하고 실수를 되풀이하지 않기 위해서는 베트남전쟁 중, 평화적 해결이라는 미명 아래 파리평화협정을 체결했던 미국과 남(南)베트남(월남공화국) 측이 궁극적으로 어떻게 패배와 멸망의 치욕을 당했는가를 살펴보고, 교훈을 얻는 일이 중요할 것이다.

冷戰 속의 熱戰

국제정치학자들은 1945년 제2차 세계대전이 종식된 후 1989년 공산진영이 붕괴되어 냉전(冷戰)체제가 종식될 때까지 약 45년의 기간을 역사상 유례없는 평화의 기간으로 간주한다. 그래서 냉전사(冷戰史) 연구의 권위자인 미국 예일 대학의 존 루이스 개디스 교수는 이 시대를 ‘긴 평화’(Long Peace)의 시대라고 불렀다.

당대의 강대국들이 40년 이상 전쟁을 벌이지 않았다는 사실은 오히려 역사의 비정상(非正常)이었다. 냉전이라는 용어 역시 비정상적 국제정치임을 암시한다. ‘차가운 전쟁’이라는 말인데 어떻게 전쟁이 차가울 수 있겠는가? 당대의 강대국들인 미국과 소련은 너무나 막강한 나머지 전쟁을 벌이면 승리는커녕 둘 다 파멸될 수밖에 없는 운명적인 상황에 놓여 있었다. 그러니 진짜 싸움인 ‘뜨거운 전쟁(熱戰)’은 벌일 수 없었고, 서로 으르렁거릴 수밖에 없었던 것이다. 그래서 당시 미소관계를 냉전이라고 말한다.

미국과 소련은 서로 직접 싸울 수는 없었지만, 그다지 중요하지 않은 지역, 즉 미국과 소련이 직접 싸우는 제3차 세계대전으로 비화(飛火)될 가능성이 별로 없는 변방 지역들에서 상호 티격대는 듯한 전쟁들을 몇 개 치르기는 했다. 한국전쟁과 베트남전쟁이 바로 그런 전쟁들인데 각각 미국과 소련의 후원을 받는 남북한, 남북 베트남이 벌였던 전쟁들이었다. 미국과 소련 두 나라는 한국과 베트남에서 사활(死活)을 걸고 싸우지 않았다. 사용된 무기, 전쟁의 목적이 모두 제한적이었다. 싸우다가 피곤하면 그만둘 수도 있는 전쟁들이었다.

특히 베트남의 경우 미국의 지성(知性)들은 미국은 왜 별로 중요하지도 않은, 그래서 미국의 국가이익에 아무런 이득도 되지 못하는 베트남 같은 곳에 가서 싸워야 하느냐며 난리를 벌였다. 미국인들은 베트남전쟁보다 훨씬 잔인했던 제2차 세계대전에 참전하는 동안 베트남처럼 치열한 반전(反戰)데모를 벌인 적이 없었다. 2차 대전은 미국의 심대한 국가이익이 걸려 있던 전쟁이었기 때문이다.

공산주의자들에 비해 상대적으로 끈기가 약하며 여론의 눈치를 봐야만 하는 민주주의 국가인 미국은 전쟁이 생각대로 진행되지 않자 한국전쟁과 베트남전쟁에서 손을 뗄 궁리를 했다. 한국전쟁을 마무리지으려고 미국은 공산주의자들과 지루한 휴전협정을 벌였다. 베트남전쟁을 종식하기 위해서도 베트남을 식민통치했던 프랑스의 파리에서 역시 지루하고 의미 없는 평화협상을 벌였다.

베트남전쟁과 한국전쟁이 다른 방식으로 끝난 것은 한국에는 이승만(李承晩)이라는 강인한 지도자가 있었기 때문이었다. 당시 남한의 지도자가 베트남전쟁 당시 남베트남 지도자 수준이었다면, 한국 역시 공산화된 상태로 전쟁이 마무리되었을 가능성이 아주 높다.

민주당 대통령이 시작한 전쟁, 공화당 대통령이 끝내

베트남에는 1802년, 프랑스 세력의 후원을 받는 응우옌(阮) 왕조가 설립되었으나 1862년 이후 프랑스령(領) 인도차이나의 일부가 되었다. 1940년 9월에는 일본이 프랑스령 인도차이나를 공격, 베트남을 점령했다. 일본은 1945년 8월 미국에 항복할 때까지 5년 동안 베트남을 지배했다.

1945년 일본의 패망은 아시아에 있던 식민지들이 대거 독립하게 되는 계기가 되었다. 전승국(戰勝國)인 영국과 미국은 자국의 식민지들을 독립시키고 있었지만, 프랑스는 다시 군대를 파견하여 베트남을 계속 식민통치하려 했다. 2차 대전 전후(戰後) 처리를 논의하기 위해 열렸던 테헤란회담과 포츠담회담에서는 북위 16°선을 경계로 중국 국민당 군대와 영연방(英聯邦) 군대가 베트남을 분할 점령하기로 했다. 이렇게 해서 베트남도 한국과 비슷한 북베트남과 남베트남으로 분단되는 운명을 당한다.

북(北)베트남을 이끈, 공산주의자이지만 민족주의자였던 호찌민은 2차 대전이 끝난 후에도 계속 식민통치를 지속하려는 프랑스에 대항하는 무력(武力) 독립투쟁을 전개, 1954년 디엔비엔푸에서 승리를 거둔다.

프랑스는 더 이상 베트남을 지배할 능력을 가지고 있지 못했다. 한국전쟁 이후 세계 방방곡곡에서 야기되는 소련의 공산주의 확장 침투전략에 대응해야만 한다고 생각한 미국은 서서히 베트남의 내전에 빠져들기 시작한다. 미국의 개입을 제국주의적 발상으로 분석하는 사람들도 있다. 하지만 미국이 진정 제국주의자라면 농업 이외에는 별 볼일이 거의 없는 베트남을 식민지로 만들려는 바보 같은 짓을 하지는 않았을 것이다. 미국은 소련과 중국 공산주의가 남베트남을 장악할 경우 동남아시아 전체가 공산화될지도 모른다는 도미노 이론에 따라 남베트남을 구해야 한다고 생각했다.

미국은 1960년대 초반 케네디 대통령 때부터 서서히 베트남전쟁에 개입하기 시작했다. 존슨 대통령 당시에는 무려 52만명의 미군이 베트남에 주둔한 적도 있었다. 베트남전쟁의 피곤함에 전 존슨 대통령은 재선(再選) 도전조차 포기했다. 1968년 공화당의 닉슨 대통령이 취임했다.

흔히들 미국에서 공화당은 대외(對外) 강경노선, 민주당은 온건노선으로 알고 있다. 하지만 미국 역사의 패턴을 보면 민주당 대통령들은 전쟁을 시작하고, 공화당 대통령들이 전쟁을 종결하기 위해 노력했음을 알 수 있다. 미국이 벌인 큰 전쟁들-1차 대전, 2차 대전, 한국전쟁, 베트남전쟁-은 모두 민주당 대통령이 시작했었다.

사실상 미국의 전략적 동맹이 된 베트남

베트남전쟁에서 헤매고 있던 미국은 1968년 이후 베트남전쟁의 성격을 다시 규정했다. 호찌민은 공산주의자인 동시에 민족주의자이기 때문에 그가 베트남을 공산통일할 경우, 그는 중국(당시 중공) 혹은 소련의 괴뢰 역할을 하기보다는 오히려 중국의 세력이 남하하는 것을 막는 쐐기의 역할을 할 것이라고 기대했다. 이 같은 기대는 베트남이 적화(赤化)통일을 이룩한 직후 현실화되기 시작했다. 오늘날 베트남은 중국의 팽창정책에 쐐기 역할을 담당하고 있는, 사실상 미국의 전략적 동맹이 되어 있다. 당시 닉슨과 키신저는 결과 여하와 관계없이 베트남에서 그럴듯한 철수를 구상했고 그것이 바로 파리평화협정이었다.

〈베트남전쟁을 종식시키고 평화를 회복하기 위한 파리협정(Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam)〉이라는 폼 나는 이름의 평화협정은 1973년 1월 27일 조인되었다. 미국의 키신저 국무장관과 북베트남의 외무장관 레둑토가 협상했다. 이들은 베트남에 평화를 가져왔다는 공으로 1973년도 노벨평화상 수상자로 지명되었다. 아직 공산통일을 이룩하지 못한 시점이기에 레둑토는 노벨평화상 수상을 거부했고 키신저 혼자 노벨평화상을 차지했다. 이 협정에 서명한 4 당사자는 북베트남, 남베트남, 미국, 그리고 베트콩이 주도하는 임시혁명정부 등이었다. 남베트남은 혁명세력인 임시정부와 동격(同格)이 되어 평화협정에 서명하는 바보 같은 행동을 저질렀던 것이다.

평화협정에 의거, 미군은 점진적으로 철수하기 시작했고, 공격작전을 더 이상 수행하지 않았으며, 공산 세력들과 직접적인 전투도 행하지 않았다. 베트남전쟁은 점차 베트남인들만의 전쟁으로 변해 갔다. 미국은 북베트남에 억류되어 있던 전쟁포로들을 돌려받는 조건으로 공군과 해군을 전면 철수했다.

미국은 완전히 전투에서 손을 떼었지만 북베트남, 남베트남, 남베트남 내의 혁명세력인 베트콩의 전쟁은 단 하루도 중지된 적이 없었다. 결국 파리평화협정은 미국의 손 털기를 정당화시켜 주는 종잇조각에 불과했다. 사실 미국 상원은 이 협정을 비준(ratify)하지도 않았다.

남베트남의 자살

파리에서 베트남전쟁을 종식시키기 위한 평화협상이 시작된 것은 1968년 무렵이었으니 체결될 때까지 거의 5년이나 지지부진 지속된 회담이었다. 협정의 준수를 감시하기 위해 사실상 이름뿐인 통제 및 감독을 위한 국제위원회(International Commission of Control and Supervision ICCS )가 설립되었다.

협정 체결 당시 남베트남 정부는 영토의 약 80%, 인구의 약 90%를 통치하고 있던 사실을 ‘인정’ 받았다. 협정문은 ‘미국을 비롯한 4개 당사자 모두는 1954년의 제네바협정이 약속한 상대방들의 독립, 주권, 통일성, 그리고 영토적 일체성을 존중하기로 약속했다’고 기술(記述)하고 있다.

법률적 지식이 없는 사람들이 보아도 이 문서는 당시 환경에서 북베트남과 남베트남의 공산주의자들인 베트콩에게 승리를 가져다줄 것이 뻔한 것이었다. 남베트남 사람들의 운명은 자신들 스스로 선거에 의해 결정하게 될 것이라는 그럴듯한 말이 있기는 했다. 또한 남베트남이 북베트남의 무력침략을 막기 위해 무기를 요구할 경우 미국은 낱개로(Piece by piece) 혹은 1대1 대체 방식(one-to-one replacement basis)으로 제공하겠다고, 도무지 믿기 어려운 약속도 포함되어 있었다.

결국 현실로 판명되었지만 남베트남은 파리협정에 동의함으로써 자살의 길을 택한 꼴이 되고 말았다. 미국이 전쟁에서 손을 떼기 시작한 이후 북베트남은 마음 놓고 남베트남을 공격할 수 있게 되었다.

1975년 2월 13일 북베트남은 마지막 총공격을 단행하기 시작, 그해 4월 30일 남베트남의 대통령궁을 점령, 적화통일을 달성했다. 남베트남이 북베트남에 군사적으로 흡수 통일당하는 날 사이공의 대통령궁에 진입한 탱크는 북베트남의 정규군이 남베트남을 공격하기 위해 동원한 320대의 탱크 중 한 대였다.

베트남전쟁은 북베트남의 지원을 받는 남베트남의 공산게릴라가 시작한 전쟁이었지만 북베트남의 정규군이 마무리한 전쟁이었다. 마지막 대공세에서 북베트남은 육군 사단 대부분을 남침 공격에 투입했었다. 남베트남의 수도 사이공을 둘러싸고 있는 제3군단 전술지역에만 북베트남군 16개 사단이 집결되어 사이공 함락작전을 전개했다. 싸울 의지도 없었고, 전략적 판단 능력도 결여되었던 남베트남은 미국이 손을 털기 위한 목적에서 고안한 파리평화협정을 받아들이는 우(愚)를 범했고, 역사에서 사라져 버리는 운명을 당했다.

문제는 의지다

평화협정을 맺은 결과가 평화협정 당사자들 사이의 평화로운 공존을 불러오기 위해 반드시 필요한 것은 평화를 유지하려는 세력의 힘과 의지다. 힘은 보이는 것이기 때문에 측정이 가능하지만 의지는 보이지 않는 것이며 측정이 불가능하다.

평화협정이 체결될 당시 남베트남의 무력은 단순 비교할 경우 결코 북베트남보다 약하지 않았다. 그러나 남베트남의 의지는 공산주의와 민족주의로 무장한 공산 측과 비교할 수 없을 정도로 허약했다. 거의 0에 가까웠다. 의지가 0일 경우 힘이 아무리 막강해도 결과는 0이 된다. 당시 국제공산주의 세력인 소련과 중국은 세계를 공산화시키려는 의지가 충만했었는데 미국은 특히 남베트남의 반공정권을 지원해야겠다는 의지가 거의 0으로 내려간 상황이었다. 그렇게 베트남은 죽은 것이다.

베트남의 역사를 우리나라에 그대로 대입하기는 어려울 것이다. 그럼에도 불구하고 파리평화협정이라는 섣불리 맺은 평화협정은 종이쪼가리만도 못한 것이라는 교훈을 준다.

작금 북한이 미국에 ‘종전선언’을 요구하고 있고 대한민국 역시 이에 적극 동의하고 있다. 북한의 의도가 현재 존속 중인 한미동맹 체제를 파탄 내고 주한미군을 철수시키려는 궁극적인 목표가 있다는 것을 모를 사람은 없다. 그렇지 않다면 북한이 종전선언을 요구할 필요와 이유가 없을 것이다. 그래서 미국의 젊은 한반도 전문가 중 한명인 아브람 덴마크(Abram Denmark) 씨는 종전선언에 ‘이 선언은 주한미군과 한미동맹의 현상에 아무런 영향을 미치지 않는다’라는 조항을 명문화시켜서 해 주면 될 것이라고 제안하고 있는 것이다.

베트남전쟁이 끝난 후 미국 CIA 소속 정치학자인 레이 클라인 박사는 특이한 방식의 국력 측정 모델을 제시했다. P=(C+E+M)×(S+W)라는 공식인데 여기서 P는 전체 국력을 의미하며 C는 Critical Mass, 즉 국력이 기본요소인 인구와 영토를 의미하고, E는 경제력, M은 군사력을 의미한다. 클라인 박사는 측정할 수 있는 국력(C+E+M)을 ‘S+W’로 곱해야 한다고 주장 하는데 여기서 S란 전략(Strategy), W는 의지(Will)를 의미한다. 보이지 않는 국력 요소인 전략과 의지는 0이 될 수도 있는데, 그 경우 보이는 국력(C+E=M)이 아무리 막강해도 0으로 곱해지게 되면 전체 국력 P는 0이 되고 만다.

미국의 국력이 북베트남 국력보다 훨씬 막강하겠지만 싸울 의지가 없다면 베트남을 향한 미국의 국력은 0이 되고 만다.

終戰선언 주장하는 北의 속셈

레이 클라인의 국력 공식은 허약한 공산주의자들이 베트남에서 막강한 미국과 강한 군대를 가지고 있던 남베트남을 꺾고 승리한 이유를 명명백백(明明白白)하게 설명해 준다. 파리평화협정은 베트남을 향한 미국의 의지가 0이 될 것임을 공식화한 문서이다.

북한이 줄곧 요구하는 종전선언은 한반도를 향한 미국의 의지를 0이라고 공식화해 달라는 애타는 조름이요 정교한 전략에 근거한 것이다. 그런데 현재 한국 정부도 종전선언을 요구하고 있다. 이는 전략적으로 어떻게 설명될 수 있는 것인가?

평화는 평화선언으로 이루어지지 않는다. 평화를 지키는 가장 확실한 요인은 전쟁을 방지할 수 있는 막강한 군사력이라는 것이 증명된 진리다. 평화를 위해서는 전쟁을 준비해야 하는데 이는 전쟁과 평화가 역설(逆說)의 영역에서 존재하기 때문이다.

평화협정으로 평화가 보장될 수 있는 세상은 사자와 양이 함께 노니는 그런 세상일 것이다. 그런 세상은 현실 국제정치에는 존재하지 않는다. 그리고 작금 국제정치는 사자와 늑대가 지배하는 곳으로 급속히 회귀하고 있는 중이다.⊙

불가침협정 혹은 평화협정을 맺은 나라들이 그러지 않은 나라들보다 더욱 빈번히 전쟁을 벌이는 것이 당연하다고 말한 이유는 애초에 전쟁을 할 일이 없는 나라들은 평화협정 또는 불가침협정 따위를 맺을 필요도 없기 때문이다. 평화협정 혹은 불가침협정은 싸울 가능성이 높은 나라들이 체결하는 것이다. 불행한 일이기는 하지만 평화협정 혹은 불가침협정은 다가오는 다음 번 전쟁을 막는 데 그다지 효과적이지 못했다는 것이 역사가 반복적으로 보여주는 진실이며 교훈이다. 다음 번 전쟁을 방지하는 데 더욱 효과적인 것은 상대방의 전쟁 야욕을 억제할 수 있는 막강한 군사력이라는 사실도 반복적으로 증명된 역사의 진리다.

국제정치의 역사에서 오히려 전쟁을 불러일으키는 데 기여했고, 그 결과 평화조약에 기대를 걸고 있었던 멍청한 상대방이 처절하게 당했던 사례들이 많이 있다. 그중에서도 베트남전쟁을 종결시키자고 합의했던 파리평화협정은 한편 당사국을 완전히 궤멸시키는 직접적인 원인이 되었다.

한국전쟁이 휴전으로 끝난 1953년 7월 27일 이후 오늘까지 한반도에서 65년 이상 평화가 유지될 수 있었던 이유는 정전(停戰)협정의 존재 때문이 아니었다. 북한의 침략 야욕을 여지없이 압도할 수 있는 한미동맹, 주한미군의 막강한 힘이었다. 누구도 이 사실을 부인할 수 없다. 그런데도 불구하고 정전체제에는 평화가 없었기 때문에 종전(終戰)선언을 해야 한다고 주장하는 사람이 많다. 이들의 궁극적인 목적이 주한미군 철수, 한미동맹 폐기를 유도하려는 것임을 모르는 사람도 없다. 결국 그들의 의도는 북한이 주도하는 적화(赤化)통일에 유리한 환경을 조성하기 위함 아니겠는가?

오늘의 한국에서 정전협정을 종전선언으로 대체하자는 발상, 최근 남북한 사이에서 이루어진 각종 군사적 약속 등이 실제적으로는 대한민국의 안전을 급격히 악화시킬 수도 있다는 사실을 지적하고 실수를 되풀이하지 않기 위해서는 베트남전쟁 중, 평화적 해결이라는 미명 아래 파리평화협정을 체결했던 미국과 남(南)베트남(월남공화국) 측이 궁극적으로 어떻게 패배와 멸망의 치욕을 당했는가를 살펴보고, 교훈을 얻는 일이 중요할 것이다.

冷戰 속의 熱戰

국제정치학자들은 1945년 제2차 세계대전이 종식된 후 1989년 공산진영이 붕괴되어 냉전(冷戰)체제가 종식될 때까지 약 45년의 기간을 역사상 유례없는 평화의 기간으로 간주한다. 그래서 냉전사(冷戰史) 연구의 권위자인 미국 예일 대학의 존 루이스 개디스 교수는 이 시대를 ‘긴 평화’(Long Peace)의 시대라고 불렀다.

당대의 강대국들이 40년 이상 전쟁을 벌이지 않았다는 사실은 오히려 역사의 비정상(非正常)이었다. 냉전이라는 용어 역시 비정상적 국제정치임을 암시한다. ‘차가운 전쟁’이라는 말인데 어떻게 전쟁이 차가울 수 있겠는가? 당대의 강대국들인 미국과 소련은 너무나 막강한 나머지 전쟁을 벌이면 승리는커녕 둘 다 파멸될 수밖에 없는 운명적인 상황에 놓여 있었다. 그러니 진짜 싸움인 ‘뜨거운 전쟁(熱戰)’은 벌일 수 없었고, 서로 으르렁거릴 수밖에 없었던 것이다. 그래서 당시 미소관계를 냉전이라고 말한다.

미국과 소련은 서로 직접 싸울 수는 없었지만, 그다지 중요하지 않은 지역, 즉 미국과 소련이 직접 싸우는 제3차 세계대전으로 비화(飛火)될 가능성이 별로 없는 변방 지역들에서 상호 티격대는 듯한 전쟁들을 몇 개 치르기는 했다. 한국전쟁과 베트남전쟁이 바로 그런 전쟁들인데 각각 미국과 소련의 후원을 받는 남북한, 남북 베트남이 벌였던 전쟁들이었다. 미국과 소련 두 나라는 한국과 베트남에서 사활(死活)을 걸고 싸우지 않았다. 사용된 무기, 전쟁의 목적이 모두 제한적이었다. 싸우다가 피곤하면 그만둘 수도 있는 전쟁들이었다.

특히 베트남의 경우 미국의 지성(知性)들은 미국은 왜 별로 중요하지도 않은, 그래서 미국의 국가이익에 아무런 이득도 되지 못하는 베트남 같은 곳에 가서 싸워야 하느냐며 난리를 벌였다. 미국인들은 베트남전쟁보다 훨씬 잔인했던 제2차 세계대전에 참전하는 동안 베트남처럼 치열한 반전(反戰)데모를 벌인 적이 없었다. 2차 대전은 미국의 심대한 국가이익이 걸려 있던 전쟁이었기 때문이다.

공산주의자들에 비해 상대적으로 끈기가 약하며 여론의 눈치를 봐야만 하는 민주주의 국가인 미국은 전쟁이 생각대로 진행되지 않자 한국전쟁과 베트남전쟁에서 손을 뗄 궁리를 했다. 한국전쟁을 마무리지으려고 미국은 공산주의자들과 지루한 휴전협정을 벌였다. 베트남전쟁을 종식하기 위해서도 베트남을 식민통치했던 프랑스의 파리에서 역시 지루하고 의미 없는 평화협상을 벌였다.

베트남전쟁과 한국전쟁이 다른 방식으로 끝난 것은 한국에는 이승만(李承晩)이라는 강인한 지도자가 있었기 때문이었다. 당시 남한의 지도자가 베트남전쟁 당시 남베트남 지도자 수준이었다면, 한국 역시 공산화된 상태로 전쟁이 마무리되었을 가능성이 아주 높다.

민주당 대통령이 시작한 전쟁, 공화당 대통령이 끝내

베트남에는 1802년, 프랑스 세력의 후원을 받는 응우옌(阮) 왕조가 설립되었으나 1862년 이후 프랑스령(領) 인도차이나의 일부가 되었다. 1940년 9월에는 일본이 프랑스령 인도차이나를 공격, 베트남을 점령했다. 일본은 1945년 8월 미국에 항복할 때까지 5년 동안 베트남을 지배했다.

1945년 일본의 패망은 아시아에 있던 식민지들이 대거 독립하게 되는 계기가 되었다. 전승국(戰勝國)인 영국과 미국은 자국의 식민지들을 독립시키고 있었지만, 프랑스는 다시 군대를 파견하여 베트남을 계속 식민통치하려 했다. 2차 대전 전후(戰後) 처리를 논의하기 위해 열렸던 테헤란회담과 포츠담회담에서는 북위 16°선을 경계로 중국 국민당 군대와 영연방(英聯邦) 군대가 베트남을 분할 점령하기로 했다. 이렇게 해서 베트남도 한국과 비슷한 북베트남과 남베트남으로 분단되는 운명을 당한다.

북(北)베트남을 이끈, 공산주의자이지만 민족주의자였던 호찌민은 2차 대전이 끝난 후에도 계속 식민통치를 지속하려는 프랑스에 대항하는 무력(武力) 독립투쟁을 전개, 1954년 디엔비엔푸에서 승리를 거둔다.

프랑스는 더 이상 베트남을 지배할 능력을 가지고 있지 못했다. 한국전쟁 이후 세계 방방곡곡에서 야기되는 소련의 공산주의 확장 침투전략에 대응해야만 한다고 생각한 미국은 서서히 베트남의 내전에 빠져들기 시작한다. 미국의 개입을 제국주의적 발상으로 분석하는 사람들도 있다. 하지만 미국이 진정 제국주의자라면 농업 이외에는 별 볼일이 거의 없는 베트남을 식민지로 만들려는 바보 같은 짓을 하지는 않았을 것이다. 미국은 소련과 중국 공산주의가 남베트남을 장악할 경우 동남아시아 전체가 공산화될지도 모른다는 도미노 이론에 따라 남베트남을 구해야 한다고 생각했다.

미국은 1960년대 초반 케네디 대통령 때부터 서서히 베트남전쟁에 개입하기 시작했다. 존슨 대통령 당시에는 무려 52만명의 미군이 베트남에 주둔한 적도 있었다. 베트남전쟁의 피곤함에 전 존슨 대통령은 재선(再選) 도전조차 포기했다. 1968년 공화당의 닉슨 대통령이 취임했다.

흔히들 미국에서 공화당은 대외(對外) 강경노선, 민주당은 온건노선으로 알고 있다. 하지만 미국 역사의 패턴을 보면 민주당 대통령들은 전쟁을 시작하고, 공화당 대통령들이 전쟁을 종결하기 위해 노력했음을 알 수 있다. 미국이 벌인 큰 전쟁들-1차 대전, 2차 대전, 한국전쟁, 베트남전쟁-은 모두 민주당 대통령이 시작했었다.

사실상 미국의 전략적 동맹이 된 베트남

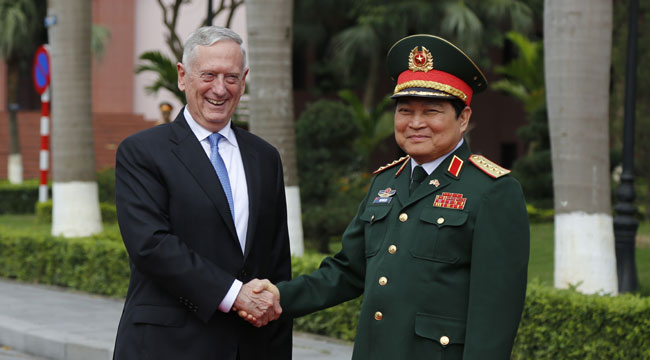

|

| 베트남은 중국의 팽창을 저지하는 미국의 ‘사실상의 동맹국’이 됐다 사진은 금년 1월 25일 하노이에서 만난 짐 매티스 미국 국방장관과 응우 쑤언 릭 베트남 국방장관. 사진=AP/뉴시스 |

〈베트남전쟁을 종식시키고 평화를 회복하기 위한 파리협정(Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam)〉이라는 폼 나는 이름의 평화협정은 1973년 1월 27일 조인되었다. 미국의 키신저 국무장관과 북베트남의 외무장관 레둑토가 협상했다. 이들은 베트남에 평화를 가져왔다는 공으로 1973년도 노벨평화상 수상자로 지명되었다. 아직 공산통일을 이룩하지 못한 시점이기에 레둑토는 노벨평화상 수상을 거부했고 키신저 혼자 노벨평화상을 차지했다. 이 협정에 서명한 4 당사자는 북베트남, 남베트남, 미국, 그리고 베트콩이 주도하는 임시혁명정부 등이었다. 남베트남은 혁명세력인 임시정부와 동격(同格)이 되어 평화협정에 서명하는 바보 같은 행동을 저질렀던 것이다.

평화협정에 의거, 미군은 점진적으로 철수하기 시작했고, 공격작전을 더 이상 수행하지 않았으며, 공산 세력들과 직접적인 전투도 행하지 않았다. 베트남전쟁은 점차 베트남인들만의 전쟁으로 변해 갔다. 미국은 북베트남에 억류되어 있던 전쟁포로들을 돌려받는 조건으로 공군과 해군을 전면 철수했다.

미국은 완전히 전투에서 손을 떼었지만 북베트남, 남베트남, 남베트남 내의 혁명세력인 베트콩의 전쟁은 단 하루도 중지된 적이 없었다. 결국 파리평화협정은 미국의 손 털기를 정당화시켜 주는 종잇조각에 불과했다. 사실 미국 상원은 이 협정을 비준(ratify)하지도 않았다.

남베트남의 자살

|

| 1975년 5월 부산항에 입항한 남베트남 보트피플들. 파리평화협정 2년 만에 남베트남은 지구상에서 사라졌다. 사진=조선DB |

협정 체결 당시 남베트남 정부는 영토의 약 80%, 인구의 약 90%를 통치하고 있던 사실을 ‘인정’ 받았다. 협정문은 ‘미국을 비롯한 4개 당사자 모두는 1954년의 제네바협정이 약속한 상대방들의 독립, 주권, 통일성, 그리고 영토적 일체성을 존중하기로 약속했다’고 기술(記述)하고 있다.

법률적 지식이 없는 사람들이 보아도 이 문서는 당시 환경에서 북베트남과 남베트남의 공산주의자들인 베트콩에게 승리를 가져다줄 것이 뻔한 것이었다. 남베트남 사람들의 운명은 자신들 스스로 선거에 의해 결정하게 될 것이라는 그럴듯한 말이 있기는 했다. 또한 남베트남이 북베트남의 무력침략을 막기 위해 무기를 요구할 경우 미국은 낱개로(Piece by piece) 혹은 1대1 대체 방식(one-to-one replacement basis)으로 제공하겠다고, 도무지 믿기 어려운 약속도 포함되어 있었다.

결국 현실로 판명되었지만 남베트남은 파리협정에 동의함으로써 자살의 길을 택한 꼴이 되고 말았다. 미국이 전쟁에서 손을 떼기 시작한 이후 북베트남은 마음 놓고 남베트남을 공격할 수 있게 되었다.

1975년 2월 13일 북베트남은 마지막 총공격을 단행하기 시작, 그해 4월 30일 남베트남의 대통령궁을 점령, 적화통일을 달성했다. 남베트남이 북베트남에 군사적으로 흡수 통일당하는 날 사이공의 대통령궁에 진입한 탱크는 북베트남의 정규군이 남베트남을 공격하기 위해 동원한 320대의 탱크 중 한 대였다.

베트남전쟁은 북베트남의 지원을 받는 남베트남의 공산게릴라가 시작한 전쟁이었지만 북베트남의 정규군이 마무리한 전쟁이었다. 마지막 대공세에서 북베트남은 육군 사단 대부분을 남침 공격에 투입했었다. 남베트남의 수도 사이공을 둘러싸고 있는 제3군단 전술지역에만 북베트남군 16개 사단이 집결되어 사이공 함락작전을 전개했다. 싸울 의지도 없었고, 전략적 판단 능력도 결여되었던 남베트남은 미국이 손을 털기 위한 목적에서 고안한 파리평화협정을 받아들이는 우(愚)를 범했고, 역사에서 사라져 버리는 운명을 당했다.

문제는 의지다

평화협정을 맺은 결과가 평화협정 당사자들 사이의 평화로운 공존을 불러오기 위해 반드시 필요한 것은 평화를 유지하려는 세력의 힘과 의지다. 힘은 보이는 것이기 때문에 측정이 가능하지만 의지는 보이지 않는 것이며 측정이 불가능하다.

평화협정이 체결될 당시 남베트남의 무력은 단순 비교할 경우 결코 북베트남보다 약하지 않았다. 그러나 남베트남의 의지는 공산주의와 민족주의로 무장한 공산 측과 비교할 수 없을 정도로 허약했다. 거의 0에 가까웠다. 의지가 0일 경우 힘이 아무리 막강해도 결과는 0이 된다. 당시 국제공산주의 세력인 소련과 중국은 세계를 공산화시키려는 의지가 충만했었는데 미국은 특히 남베트남의 반공정권을 지원해야겠다는 의지가 거의 0으로 내려간 상황이었다. 그렇게 베트남은 죽은 것이다.

베트남의 역사를 우리나라에 그대로 대입하기는 어려울 것이다. 그럼에도 불구하고 파리평화협정이라는 섣불리 맺은 평화협정은 종이쪼가리만도 못한 것이라는 교훈을 준다.

작금 북한이 미국에 ‘종전선언’을 요구하고 있고 대한민국 역시 이에 적극 동의하고 있다. 북한의 의도가 현재 존속 중인 한미동맹 체제를 파탄 내고 주한미군을 철수시키려는 궁극적인 목표가 있다는 것을 모를 사람은 없다. 그렇지 않다면 북한이 종전선언을 요구할 필요와 이유가 없을 것이다. 그래서 미국의 젊은 한반도 전문가 중 한명인 아브람 덴마크(Abram Denmark) 씨는 종전선언에 ‘이 선언은 주한미군과 한미동맹의 현상에 아무런 영향을 미치지 않는다’라는 조항을 명문화시켜서 해 주면 될 것이라고 제안하고 있는 것이다.

베트남전쟁이 끝난 후 미국 CIA 소속 정치학자인 레이 클라인 박사는 특이한 방식의 국력 측정 모델을 제시했다. P=(C+E+M)×(S+W)라는 공식인데 여기서 P는 전체 국력을 의미하며 C는 Critical Mass, 즉 국력이 기본요소인 인구와 영토를 의미하고, E는 경제력, M은 군사력을 의미한다. 클라인 박사는 측정할 수 있는 국력(C+E+M)을 ‘S+W’로 곱해야 한다고 주장 하는데 여기서 S란 전략(Strategy), W는 의지(Will)를 의미한다. 보이지 않는 국력 요소인 전략과 의지는 0이 될 수도 있는데, 그 경우 보이는 국력(C+E=M)이 아무리 막강해도 0으로 곱해지게 되면 전체 국력 P는 0이 되고 만다.

미국의 국력이 북베트남 국력보다 훨씬 막강하겠지만 싸울 의지가 없다면 베트남을 향한 미국의 국력은 0이 되고 만다.

終戰선언 주장하는 北의 속셈

레이 클라인의 국력 공식은 허약한 공산주의자들이 베트남에서 막강한 미국과 강한 군대를 가지고 있던 남베트남을 꺾고 승리한 이유를 명명백백(明明白白)하게 설명해 준다. 파리평화협정은 베트남을 향한 미국의 의지가 0이 될 것임을 공식화한 문서이다.

북한이 줄곧 요구하는 종전선언은 한반도를 향한 미국의 의지를 0이라고 공식화해 달라는 애타는 조름이요 정교한 전략에 근거한 것이다. 그런데 현재 한국 정부도 종전선언을 요구하고 있다. 이는 전략적으로 어떻게 설명될 수 있는 것인가?

평화는 평화선언으로 이루어지지 않는다. 평화를 지키는 가장 확실한 요인은 전쟁을 방지할 수 있는 막강한 군사력이라는 것이 증명된 진리다. 평화를 위해서는 전쟁을 준비해야 하는데 이는 전쟁과 평화가 역설(逆說)의 영역에서 존재하기 때문이다.

평화협정으로 평화가 보장될 수 있는 세상은 사자와 양이 함께 노니는 그런 세상일 것이다. 그런 세상은 현실 국제정치에는 존재하지 않는다. 그리고 작금 국제정치는 사자와 늑대가 지배하는 곳으로 급속히 회귀하고 있는 중이다.⊙