군사편찬연구소는 북한이 줄곧 남한의 북침설을 주장하지만, 북한군의 3단계 남침 공격계획이 존재했었다는 사실을 분명히 했다. 이 계획은 북한군 작전국장인 유성철의 증언과 6·25 중 노획된 북한군 공격작전의 정보계획, 라주바예프가 소련군총참모부에 보고한 《6·25전쟁 보고서》에서 확인했다

⊙ 국방부 군사편찬연구소, 11년 만에 《6·25 전쟁사》 全 11권 완간

⊙ 미국과 러시아·중국·북한 등 참전국 문서와 기밀해제 자료 1만6000여 건 분석

⊙ ‘6·25는 김일성이 스탈린의 승인과 마오쩌둥의 동의를 받아 수행한 불법 남침 전쟁’

⊙ ‘이승만은 하찮은 존재가 아닌 미국과 동등한 입장에서 韓美동맹 일궈내’

⊙ 국방부 군사편찬연구소, 11년 만에 《6·25 전쟁사》 全 11권 완간

⊙ 미국과 러시아·중국·북한 등 참전국 문서와 기밀해제 자료 1만6000여 건 분석

⊙ ‘6·25는 김일성이 스탈린의 승인과 마오쩌둥의 동의를 받아 수행한 불법 남침 전쟁’

⊙ ‘이승만은 하찮은 존재가 아닌 미국과 동등한 입장에서 韓美동맹 일궈내’

- 왼쪽부터 손규석 선임연구원, 김상원 전쟁사부장, 이양구 연구소장, 남정옥 책임연구원, 이신재 연구원.

작년 12월 중순 국방부 군사(軍史)편찬연구소(소장 이양구・정치학박사)가 《6·25전쟁사》 전(全) 11권을 완간했다. 6·25 발발 63년 만에 한국적 시각에서 새롭게 쓴 전사(戰史)가 만들어진 셈이다. 《6·25전쟁사》 1권(전쟁의 배경과 원인)이 2003년 시작되어, 2004년 6월 나온 뒤 마지막 11권(고지쟁탈전과 휴전협정 체결)을 펴내기까지 꼬박 11년이 걸렸다. 이는 1980년 완간된 《한국전쟁사》(전 11권) 이후 실로 33년 만의 일이다.

군사편찬연구소 이양구 소장은 “1990년대 이후 공산권 자료가 공개되고 유관기관의 연구가 활성화되면서 1970년대 발간된 기존의 공간사(公刊史)를 대폭 수정·보완할 필요성이 군 및 학계로부터 제기됨으로써 새롭게 집필하게 됐다”고 말했다.

1967년부터 1980년까지는 국방부 전사편찬위원회가 펴낸 《한국전쟁사》(전 11권)가 존재한다. 이 책은 1960년대 북한이 6·25를 그들의 관점에서 일방적으로 기술한 《조국해방전사》를 영문판으로 제작해 해외에 뿌리자, 박정희(朴正熙) 대통령의 지시로 발간됐었다.

그러나 미국과 국내 위주의 한정된 자료와 일방적 참전자의 증언에 의존한 기술로 객관성과 신뢰성이 떨어질 수밖에 없었다.

남정옥 책임연구원은 “기존의 전사는 자료가 없어 대개가 참전자의 기억과 증언, 일부 공개된 미국자료 위주로 정리돼 내용상의 오류와 신뢰성 면에서 문제점을 갖고 있었다”며 “그러나 1990년대 이후 러시아, 중국 등 구(舊) 공산권 참전 국가들의 미공개 자료와 미 정보기관의 기밀자료, 여기다 유관기관의 연구가 활성화되면서 전사를 새로 쓰게 됐다”고 말했다.

군사편찬연구소는 미국과 러시아, 중국, 북한 등 참전 당사국의 소장자료 1만6000여 건(약 380만 쪽 분량)을 수집해 검토와 분석을 통한 심층연구로 전쟁의 실체 규명에 다가갔다. 참고로 삼았던 공산권 자료 중에는 라주바예프의 《6·25전쟁 보고서》 《소련군 총참모부 전투일지》 《러시아가 본 한국전쟁》(러시아 국방성문서), 소련 제64비행군단 문서, 중국의 《항미원조전쟁사》 《모택동 군사문집》 북한의 《조선전사》 북한군 노획문서 등이 포함됐다. 또 1980년대 이후 기밀 해제된 미 국무부·국방부·중앙정보국(CIA)·국가안보회의(NSC)·합참(JCS)·유엔군사령부(UNC) 등의 문서도 반영했다.

소련·중국 문서와 기밀 해제된 CIA 등 미국자료 참조

군사편찬연구소 김상원 전쟁사부장은 “그동안 전쟁 발발 원인과 경위에 대해 일각에서 북침설을 주장할 만큼 혼선도 있었지만 새로운 자료를 대폭 보강해 소모적인 논란에 종지부를 찍게 됐다”고 말했다. ‘김일성이 스탈린의 승인과 마오쩌둥의 동의를 받아 수행한 불법 남침 전쟁’임을 《6·25전쟁사》에 명시한 것이다.

무엇보다 기존 《한국전쟁사》(1967~80)에서 볼 수 없던 내용이, 이번에 완간된 《6·25전쟁사》(2004~2013)에 새롭게 추가되거나 수정됐다는 점이 가장 큰 특징으로 꼽힌다. 유엔군과 공산군 측의 전쟁 방향과 정책결정 내용을 분석해 당시 한국군과 정부의 역할을 규명, 보완한 점도 빼놓을 수 없다. 6·25 당시 소련의 참전사실(소련 제64비행군단 참전)을 밝혀내고 추가한 점도 눈에 띈다.

6·25 발발 직전 북한의 남침 가능성에 우리 국군의 남침 대비 작전계획(육본작전명령 제38호)이 존재했던 사실도 《6·25전쟁사》를 통해 새롭게 밝혀졌다.

또 이승만(李承晩) 대통령이 전후(戰後) 한국의 안보와 경제발전을 위해 미국의 도움이 절대적으로 필요하다고 판단해, 비록 유엔군과 공산군 모두에게 공분(公憤)을 샀지만, 반공포로를 석방해 ‘전후 한국안보를 위한 한미상호방위조약과 전력증강, 그리고 경제원조를 약속받았다’는 점도 명시해 이 대통령의 역할을 강조하기도 했다.

책의 기술방식도 편년체(編年體-연대순 서술) 대신 기사본말체(紀事本末體) 방식으로 전쟁의 원인과 발단, 전개과정과 영향을 준 사실들을 일관되게 다뤘다는 평가다. 전쟁사(정책, 전략)와 전투사(육해공군 작전)를 적절히 배분함으로써 전쟁사로서 균형을 맞췄고 집필진 간 심층 토의, 백선엽(白善燁) 장군, 육사 온창일(溫暢一) 교수 등 학계 및 참전 군 원로와의 워크숍, 자문회의도 열었다고 한다. 이양구 연구소장의 말이다.

“수록내용에 대한 이해를 돕기 위해 상황에 적합한 이미지(사진)와 상황도를 삽입했어요. 책에 수록된 이미지 중 공산군 측 상황과 관련된 이미지는 대부분 국내에 새롭게 공개되는 자료로, 적(敵)의 상황을 보다 더 명확하게 설명해 주는 효과가 있습니다. 또한 각 작전 및 전투의 이해를 높이기 위한 상황도는 전쟁 당시와 현재의 지형이 변동된 점을 고려해 1950년대에 생산된 지도를 중점적으로 활용했지요.”

다음은 국방부 군사편찬연구소가 11권의 전사(戰史)를 기술하며 새롭게 규명한 6·25전쟁의 ‘12대 비사(史)’들이다.

1 미국 문서를 통해 밝힌 6·25 이전 주한미군 철수의 비밀

해방공간 주한미군은 왜 ‘철수’라는 카드를 꺼내들었을까. 당시 미 백악관이 주한미군 철수를 꺼내든 배경은 무엇이었을까.

1947년 4월 29일 미국 합동참모본부 산하의 합동전략분석회의(JSSC)가 작성한 보고서에 해답이 나온다.

국방부 군사전략편찬연구소가 입수해 공개한 <군가안보 면에서 본 미국의 대외원조(United States Assistance to Other Countries from the Standpoint of National Security)> 보고서에 따르면, 한국은 군사적 관점에서 전략적 이해관계가 매우 낮은데다 미국 국가안보의 중요도에서도 ‘주변 지역’으로 분류하고 있다. 미국의 지원을 필요로 하는 우선순위에서도 전체 16개국 가운데 13위로 평가했다.

심지어 JSSC는 ‘주한미군 2개 사단의 4만5000명에 대한 병력을 미국이 세계전략을 수행하는 데 보다 긴급한 지역으로 보낸다고 해도, 소련은 한국과 일본 본토를 공격할 수 있는 대병력을 동원하지 않고는 미 극동군의 군사태세를 손상하지 못할 것’이라고 판단했다. 또 ‘현재 미국은 치안유지 임무를 수행하는 주한미군에 너무나 많은 병력을 투입하고 있으며, 이는 미국안보에 결코 도움을 주지 않을 뿐만 아니라 오히려 주한미군을 위험에 빠지게 할 수 있다’고 평가했다.

미국에서 주한미군 철수문제는 1947년 주무부처인 미 국무부와 국방부가 서로 대립된 견해차를 보이면서 논란을 빚었다. 미 국무부는 1945년 9월 미군정(美軍政) 수립부터 1947년 초반까지 미 국방부의 조기철군 주장을 ‘적극적인 한국 개입’ 논리로 맞섰으나 1947년 이후에는 미 군부의 철군 요구가 받아들여져 결국 주한미군은 1949년 6월 30일 500여 명의 미 군사고문단만을 남긴 채 철수하게 됐다.

미국의 국가안전보장회의(NSC)가 주한미군 철수정책을 수립한 데에는 미 합동참모본부의 한국에 대한 전략적 평가와 <웨드마이어의 보고서>가 많은 영향을 주었다는 것이 군사편찬연구소의 판단이다.

<웨드마이어 보고서>는 육군 중장 웨드마이어(Albert Wedemeyer)가 트루먼 대통령의 지시로 1947년 7월부터 2개월 동안 중국과 한국을 현지조사하고 그해 9월 19일 대통령에게 건넨 비밀보고서다. <웨드마이어 보고서>는 ‘가상적국(소련을 지칭)이 한반도를 점령함으로써 부동항을 사용하게 되거나 또는 한반도에 강력한 해공군 기지를 확보할 기회를 저지한다는 이유를 빼고서는 미국이 한국에 그 부대와 기지를 유지한다 해도 군사상의 이점은 거의 없을 것’이라고 판단했다.

이 같은 미국 합동참모본부의 오판이 결국 6·25를 불러일으켰다.

2 북침설에 쐐기를 박은 국군방어계획 실체 공개

6·25 발발 이전 북한의 남침에 대비한 우리 국군의 작전계획이 존재하고 있었다. 명칭은 ‘육본작전명령 제38호’.

주한미군 철수 이후 북한의 남침 준비에 대한 구체적인 정보를 입수한 육군본부는 각 사단에 자체 방어계획을 수립하도록 지시했고, 그 결과 1950년 1월 말경 ‘국군 방어계획’ 시안(試案)이 만들어졌다. 육군의 각 사단은 그해 3월 말경 육군본부로부터 국군방어계획을 수령했다.

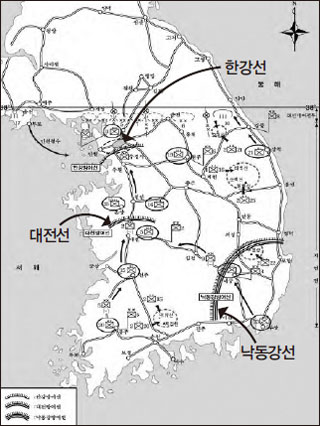

군사편찬연구소가 밝힌 ‘국군의 방어계획’은 38도 선에서 적의 공격을 저지하지 못할 경우 남한 지역의 큰 강을 이용해 지연전(遲延戰)을 전개한다는 내용이다. 지연전은 최초 한강 이남으로 전략적인 철수작전을 수행하면서 한강, 대전, 낙동강 선에서 축차적인 지연전을 전개하도록 계획됐다.

육군본부 작전국은 이러한 단계별 철수작전에 수반되는 교량 및 도로 파괴계획 등 공병부록(工兵附錄)을 작성해 방어계획에 포함했다. 당시 미 군사고문단 측에서는 38선의 방어계획이나 적 침공 시의 철수작전, 또는 공세 이전 시의 작전계획 등에 관해서는 이를 지도한 바가 없었고, 모든 계획은 한국군에 의해 독자적으로 수립됐다는 데 의미가 있다.

국군의 방어계획은 38도 선을 고수하고 이것이 여의치 않을 경우 후방에서 병력을 증원 받아 이를 수복한다는 개념으로, 북진을 위한 공격계획이 아니라, 북한군이 공격했을 때 이를 현 전선에서 견제하는 수세적인 지역고수 방어개념이었다.

전쟁 발발 불과 3개월 전에 육군본부에서 수립되어 각 사단에 하달됐기 때문에 사단 방어계획은 6·25 발발 한 달 전에 만들어졌다. 그 결과, 각 전방 사단은 미흡하나마 자체 방어계획은 수립됐으나 이에 대한 지휘소 훈련과 기동훈련, 그리고 이에 대한 평가는 한 번도 실시해 보지 못한 채 비극을 맞이했다.

소련의 군사고문단장 라주바예프의 《6·25전쟁 보고서》에는 ‘국군의 방어계획은 합동방어계획이 아니라 적의 공격이 있을 때 이를 방어한다는 개별적이고 막연한 계획’이라고 평가하는 내용이 담겨 있다.

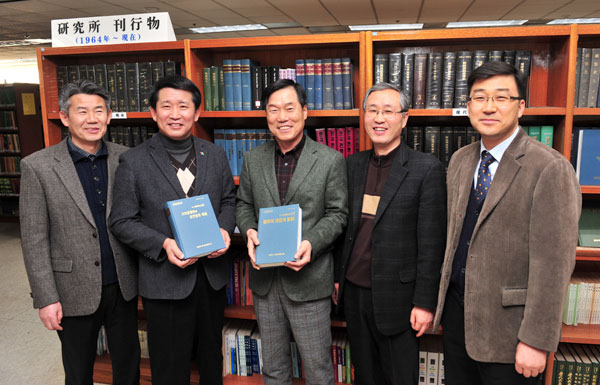

3 북한의 3단계 남침공격계획 전모 최초 공개

군사편찬연구소는 북한이 줄곧 남한의 북침설을 주장하지만, 북한군의 3단계 남침 공격계획이 존재했었다는 사실을 분명히 했다. 이 계획은 북한군 작전국장인 유성철의 증언(“전투명령서, 부대이동계획, 병참보급계획, 기만계획 등으로 구성된 대단히 완벽한 공격계획이었다”)과 전쟁 중 노획된 북한군 공격작전의 정보계획(북한군총사령부가 만든 <북한군공격작전의 정보계획>), 라주바예프가 소련군총참모부에 보고한 《6·25전쟁 보고서》에서 확인했다.

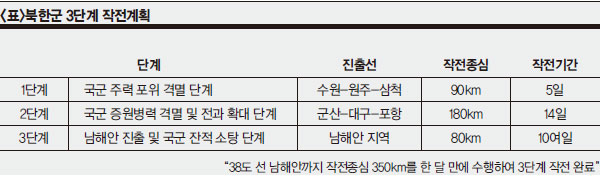

북한군의 남침계획은 그들의 공격집단을 금천-구화리, 연천-철원, 화천-양구지역에 집중해 공격작전을 전개해 이틀 이내 서울 부근의 국군 주력부대를 포위 섬멸하는 내용을 담고 있다. 또 이를 발판으로 전과를 확대해 남해안까지 진출한다는 개념하에 3가지 단계로 남침계획을 세웠다.

제1단계는 최초 국군의 방어선을 돌파한 후 서울 지역에서 국군의 주력을 포위 격멸하는 단계로 전쟁 개시 2일 차에 서울을 점령하는 것이었다. 또 수원-원주-삼척을 연결하는 선까지 약 90km를 5일 내로 작전을 완료하는 것으로 계획됐다.

제2단계는 국군 증원 병력을 격멸하고 전과를 확대하는 단계다. 이 단계에서 북한군은 작전 종심(縱深-대형·진지·방어 지대 따위의 전방에서 후방까지의 거리를 이르는 말)을 군산-대구-포항을 연결하는 선까지 180km를 14일 만에 수행하도록 계획을 세웠다. 그러나 이를 수행하기 위한 구체적인 부대편성이나 운용에 대한 세부 계획은 수립하지 않았다.

제3단계는 국군의 잔류병력을 소탕한 후 신속히 남해안으로 진출해 주요 항구를 점령하는 단계다. 이 단계에서 북한군은 부산-여수-목포를 연결하는 80km를 10여 일 만에 작전을 완료하는 것이 목표였다. 이 계획은 남해안의 주요항구를 신속히 점령, 미군이 한반도에 교두보를 형성하지 못하게 하는 데 근본적인 작전목적이 있었다.

4 미국의 초기 전쟁목표(‘전쟁 전 38선 체제로의 회귀’) 확인

6·25전쟁 발발 당시 미국이 수립했던 전쟁목표는 무엇이었을까. 38선 위쪽으로 북한군을 밀어붙일 계획을 세워놓고 있었을까.

군사편찬연구소에 따르면, 미 합동참모본부나 극동군사령부는 한국에 대한 군사작전을 전개할 계획을 가지고 있지 않았다. 심지어 작전계획을 수립할 근거가 될 평가 및 판단서조차도 없었다.(Roy K. Flint, 〈The Tragic Flaw: MacArthur, The Joint Chiefs, and the Korean War〉, 듀크대, 1976)

미국이 전쟁에 참전하면서 수립했던 전쟁목표는 단순히 ‘전쟁 이전 상태의 회복’이었다. 38선으로 분단상태로 있던 한반도 정치상황을 전쟁 이전 상태로 회복하는 데 한정했던 것이다. 이 같은 사실은 1951년 5월 18일 미 합동참모본부가 미 국방부에 제출한 보고서(〈Directives and Orders to General MacArthur Containing Restrictions on the Conduct of the Korean Campaign〉)에서 확인할 수 있다.

미 합참의장 브래들리(Omar N.Bradley)는 이 보고서에서 “맥아더의 군사목표는 침략을 격퇴하고 북한군을 38선 이북으로 몰아내는 것”이라고 밝혔다. 이는 그해 6월 30일 미 합동참모본부가 맥아더에게 이미 투입된 해군과 공군에 추가해 한반도에서 미 지상군을 전개할 권한을 부여했을 때 내려진 것이었다.

전쟁 초기 맥아더 장군이 워싱턴 당국으로부터 지시받은 내용은 ‘전쟁 이전 상태의 회복과 북한군 격멸’이 전부였고, 이 개념에 따라 맥아더는 한반도에 전개된 미군과 유엔군의 작전을 지휘했다. 먼저 휘하의 미8군을 한반도에 신속히 투입, 북한군을 가급적 북쪽에서 접촉을 유지하면서 적의 진출을 지연시키고, 이후 북한군의 병참선을 차단할 상륙작전을 전개한 뒤 유엔군과 한국군은 전략적 공세로 전환해 북한군을 격멸한다는 내용이었다.

5 작전지휘권 이양은 유엔군과의 연합작전을 위한 불가피한 결정

유엔군사령부가 창설되고 국군의 작전권 이양은 어떤 과정을 거쳐서 이뤄졌을까.

당시 국군은 육해공군별로 이미 미군의 각군과 연합작전을 하고 있었다. 이 과정에서 유엔군사령부가 발족하면서 미 극동군사령부는 국군을 지원하는 모든 유엔군을 통합지휘하게 되었다.

1950년 7월 13일 당시 국군의 중추인 육군본부가 대구로 이전해 다음 날 미 제8군사령부 근처에 자리를 잡으면서 사실상 국군도 미 극동군과의 통합작전 체제에 들어가게 되었다.

군사편찬연구소에 따르면, 이승만 대통령은 먼저 구두로 정일권 당시 육해공군총사령관 겸 육군 총참모장에게 유엔군사령부의 지휘를 받으라는 명령을 하달한 다음, 주한 미 대사를 통해 맥아더 원수에게 정식으로 ‘국군의 작전지휘권을 현 작전상태가 계속되는 동안 이양한다’는 내용의 공식서한을 전달했다.

국군의 작전지휘권 이양은 7월 14일부로 이뤄졌으며 이 대통령의 서한을 접수한 유엔군사령관 맥아더는 17일 미 제8군사령관에게 한국지상군의 작전지휘권을 재이양하였다. 해공군도 각각 미 극동 해공군사령관에게 이양해, 지상군은 미 제8군사령관, 해공군은 미 극동 해공군사령관의 작전통제를 받게 됐다.

작전권 이양에 대한 군 수뇌부의 반응은 어땠을까. 총참모장 정일권 소장은 육군본부 참모회의를 소집, 제1군단장 김홍일 장군과 제2군단장 김백일 장군에게 “작전지휘권 이양은 유엔군과의 연합작전을 위한 불가피한 결정이었음”을 강조했고 이를 각 사단장에게도 일제히 하달했다고 한다.

전쟁기간 동안 군사적인 면에서 국군의 작전통제에 문제가 된 경우는 없었다. 다만, 전쟁의 중요한 단계에서 정치적 관심이 상충했을 때는 작전통제 체제의 존속 여부가 의문시되기도 했지만 대체로 유지되었다.(Roy E. Appleman, 《United States Army in the Korean War: South to the Naktong, North to the Yalu》, USGPO, 1961)

6 임시수도 방위책임을 진 대구방위사령부 존재 최초 공개

6·25전쟁 당시 대구방위사령부가 설치됐었다는 사실은 비교적 알려지지 않았다. 임시수도인 대구를 방어하기 위해 설치된 임시기구였던 대구방위사령부는 그해 7월 24일 육본이 제2사단을 해체하면서 육본 직할대로 창설됐다. 초대사령관은 제2사단장이었던 이한림(李翰林) 대령.

그러나 대구방위사령부는 기구만 설치됐고 실질적인 병력이 없었기 때문에 대구방어를 위해 각 도에서 집결한 경찰병력, 청년방위대, 후방부대 일부 병력만으로 임무를 수행해야만 했다.

8월 1일 대구방어 및 팔공산 지역에 대한 경비를 위해 대구동촌비행장에서 경비대대를 창설한 것도 대구방위사령부가 한 일이다. 병력은 대구시내에서 모병한 신병들로 편성했고, 대원들은 일제 99식 소총으로 무장했다.

군사편찬연구소는 “대구방위사령부 경비대대는 규모나 장비 면에서 볼 때 보잘 것 없었으나 임시수도의 방위책임을 진 유일한 부대였다”며 “청년방위대와 경찰부대가 사령부를 보좌했다”고 밝혔다.

대구방위사령부는 부대 규모가 작은 탓인지 지휘관이 자주 교체되자 워커 중장은 대구방어의 실질적인 책임을 정규군보다는 치안을 담당하는 경찰이 더 효과적이라고 판단, 9월 8일 대구방위사령관직을 경북경찰국장 조준영(趙俊泳)이 맡도록 했다.

그러나 대구 위기가 다가오자 미 8군사령부는 민기식(閔機植) 대령을 사령관으로 임명했고 대구 방어책임을 군에서 전담케 했다.

7 워커의 낙동강방어 성공 비화

낙동강 전선을 지켜낼 수 있었던 것은 미 8군 사령관 워커 중장의 작전개념과 작전지도 때문이었다고 군사편찬연구소는 결론 내렸다. 관련 자료는 ‘일본 육전사(陸戰史)보급회’가 1991년 펴낸 《한국전쟁 : 부산교두보》에서 찾았다.

워커 장군은 “적의 추격을 격파해야 할 필요가 있을 때는 즉시 적극적인 작전”을 펴며 역습을 지휘한 용장이었다. 그의 적극적이고 책임감 강한 성격과 특이한 용모로 ‘불도그(bulldog)’란 별명이 붙을 정도.

워커는 낙동강 전선에서 ‘역습만이 방어를 성공하게 하는 결정적인 요소’라는 작전개념을 내세웠다. 그의 임무는 부산교두보를 확보하며 극비리에 추진 중이던 인천상륙작전에 호응해 즉시 공세작전으로 전환할 수 있도록 대비태세를 마련하는 것이었다.

군사편찬연구소는 “인천상륙작전에 호응해 반드시 총반격 작전이 전개되어야 한다는 전제하에 워커는 낙동강 방어선을 사수하겠다는 신념을 확고히 하면서 작전개념과 작전지도를 천명했다”고 밝혔다. 그가 예하 사단장에게 “적이 대구시내로 쳐들어온다면 나는 거리에서 장병과 함께 끝까지 싸울 것이니 귀관도 나처럼 최후의 결전을 준비하도록 하게. 나는 귀관을 전선 후방에서는 더는 만나고 싶지 않네. 관 속에 들어가 있다면 별문제이지만”이라고 하며 대구전선 사수의지를 밝히기도 했다.(이 내용은 1961년 출판된 애플만의 《United States Army in the Korean War: South to the Naktong, North to the Yalu》에 실려 있다.)

워커 중장은 강력한 전투의지와 적극적인 지휘로 낙동강 돌출부 전투, 왜관-다부동 전투, 안강-기계 전투, 영덕-포항 전투 등을 지휘했다. 군사편찬연구소는 ‘북한군이 돌파한 곳에는 반드시 그 용감한 모습을 드러내 역습병력을 집중시키고 공·지 합동작전의 통합된 화력지원하에 작전을 했다’고 기록했다. 낙동강 방어작전 당시 유엔군이 북한군의 정면으로 병력을 기동시켜 역습하는 전투의 반복으로 이뤄진 것도 워커의 의지가 작전지도에 반영됐기 때문이었다. 또한 ‘워커는 대구 사수를 위해 전력을 다해, 결국 적의 공세로부터 부산교두보를 지켜내고 반격의 기틀을 마련할 수 있었다’고 평가했다.

8 북한 軍政을 둘러싼 유엔과 이승만 대통령의 갈등

인천상륙작전과 반격작전이 성공하자 미 워싱턴 당국은 ‘북진(北進)과 북한군의 소멸’이라는 유엔군의 군사적 목표를 새롭게 설정했다. 당시 유엔이 내놓은 결의안은 ▲대한민국의 권리를 38선 이남으로 제한하고 ▲맥아더 장군은 수복된 이북 지역에서 군정(軍政)을 실시한다는 내용이었다.

이 결의안은 통일정부를 위한 총선거를 할 때까지 대한민국 정부가 북한에서 주권 및 통치권을 행사할 수 없다는 내용을 담고 있었다. 군정은 맥아더 장군이 주도한다는 것이었다.

군사편찬연구소는 ‘이러한 결정은 한국정부와 이승만 대통령으로부터 강력한 반발에 부딪혔다”고 서술했다.

38선 이북에 대한 대한민국 주권을 인정하지 않기로 결정한 것은 한국정부로선 받아들이기 어려운 사안이었다. 이승만 대통령은 “1948년 5월 10일 총선이 전 한국을 대표하는 자주적인 한국정부를 탄생시킨 것”이라며 “유엔과 우방으로부터 한반도의 유일한 합법정부로서 인정을 받았으므로 북한에 대한 통치권 행사는 당연한 주권국가로서의 권리행사”로 판단했기 때문이다.

당시 국회는 북한의 대표를 위해 100석의 의석을 공석으로 비워두었고, 북한 지역에 파견할 도지사를 임명해 놓고 있었다. 조병옥(趙炳玉) 내무장관은 그해 10월 12일 북한에 대한 시정방안을 발표함과 동시에 북한에 파견할 각종 행정관을 임명하기 시작했다.

그럼에도 이 대통령의 의지는 유엔의 결의를 바꿔놓지 못했다. 결국 이 대통령은 북한 통치권에 대한 기존 입장에서 한걸음 물러나 “북한 군정을 위해 맥아더 장군에게 필요한 인사들을 추천할 계획이고, 가능하다면 유엔한국통일부흥위원단에도 이들의 명단을 제공할 예정”이라고 밝혔다.

군사편찬연구소는 “정부의 이러한 입장변화는 유엔의 결의를 번복하기 어렵다는 점을 인식하면서 유엔군의 군정에 많은 정부의 인사들을 추천해 보다 유리한 입장을 확보하려 했다”고 평가했다.

9 마오쩌둥의 한국전 참전 진짜 이유

마오쩌둥은 1950년 10월 25일 왜 한국전 참전을 결정했고 6차례에 걸쳐 대공세를 벌였을까. 세계 최강대국인 미국과 전쟁을 벌이려 한 동기는 무엇일까.

군사편찬연구소는 “가장 일차적인 요인은 북한정권의 붕괴를 방지하고자 한 것”이었다고 규정했다. “북한정권의 붕괴방지는 김일성을 돕는 행위였지만 그것은 동시에 자국의 안정을 도모하는 일이기도 했다. 왜냐하면 마오쩌둥을 위시한 중국지도부는 한반도와 중국이 이른바 ‘순망치한(脣亡齒寒)’의 관계에 있고 북한은 중국의 입술이라고 믿었기 때문”이었다.

순망치한적 인식이란, 중국의 전략적 핵심 지역(core)을 방위하려면 먼저 그 주변(periphery)을 방위해야 하고, 주변 지역인 둥베이(동북3성) 지역을 방위하기 위해서는 둥베이 주변 지역인 북한의 김일성 정권을 유지해야 한다는 논리다.

군사편찬연구소는 1949년 1월부터 1953년 8월 사이의 한국전쟁 관련 《소련 극비 외교문서》를 인용, ‘1950년 5월 마오쩌둥이 베이징을 방문한 김일성의 남침전쟁 구상에 동의하면서 지지의사를 표명한 것도 순망치한의 관점에서 남침을 민족해방 혁명전쟁으로 이해하고 한반도가 북한정권에 장악돼야 한다는 원론적, 혹은 당위론적인 기대에서 나온 의사표시였다’고 했다. 마오쩌둥은 북한정권이 미국의 북진으로 붕괴, 멸망하면 전화(戰禍)가 중국으로 번져올 것이기에 반드시 북한정권을 존속시킬 필요가 있었던 것이다.

게다가 6·25 발발 직후 미 제7함대를 타이완해협으로 급파시킨 것은 마오쩌둥에게 미국의 한반도 전쟁 개입에 대한 저의를 의심하게 하였다. 미군의 참전이 한반도의 정치군사적 통일에 국한된 게 아니라 궁극적으로 중국 진출에 있다고 간주한 것이다. 마오쩌둥은 심지어 “한국군의 단독 북진은 수용하겠지만, 미군의 38도 선 월경 북진은 좌시하지 않겠다”고 말하기도 했다. 1951년 10월 23일 마오쩌둥은 중국인민정치협상회의 제3차 회의 개막사에서 “미국이 타이완을 점령하고 북한까지 침략하고, 중국 동북 변경 지역까지 쳐들어왔기 때문에 중국이 항미원조 보가위국(抗美援朝 保家衛國)의 기치를 내걸었다”고 말한 바 있다.(《毛澤東 軍事文集》 第6卷)

그러나 미국의 정치지도자들은 “유엔에 대한 노골적으로 공갈치려는 시도(a bald attempt to blackmail the UN)” 혹은 “허세(bluff)”로 일축하고 북진을 추진했다.

10월 중순 평양이 점령되고 압록강 지역뿐만 아니라 북한 전역이 석권될 상황이 전개되자 마오쩌둥은 참전을 결정한다. 이와 관련, 헨리 키신저는 “마오쩌둥으로선 만약 북한에서 미국을 저지하지 못하면 중국영토 내에서 미국과 전쟁을 치러야 할지도 모른다는 위기의식을 느꼈을 충분한 이유가 있었다”고 언급한 바 있다.(Henry Kissinger, 《Diplomacy》, New York : Simon & Schuster, 1994)

10 공산 측 자료로 밝혀진 소련 공군의 한국전 참전 비화

북한 공군은 1950년 7월이 되면서 급속히 위축되기 시작해 8월에는 출격횟수가 10회에도 못 미치는 등 궤멸상태에 이르렀다. 압도적인 미 공군의 우세와 북한 공군의 궤멸은 7월 초부터 김일성과 북한지도부의 전쟁실패에 대한 우려로 작용했다. 이런 이유로 김일성은 소련과 중국 측에 최우선적으로 공군 지원을 요청하기에 이르렀다.

군사편찬연구소에 따르면, 김일성의 요구와 급박한 전세에 소련은 중국 옌지(延吉)에 북한 공군 인력을 충원할 조종사와 정비사를 비롯한 전문 인력을 양성하기 위해 1950년 11월 중국 단둥(丹東)에 1개 혼성비행사단을 창설했다. 관련 자료는 소련 군사고문단장 라주바예프의 《6·25전쟁 보고서》, 북한사회과학원이 펴낸 《조선전사 26권》에 근거해 기술했다.

북한 공군 혼성비행사단(사단장 이활)은 Yak-9기(일종의 프로펠러기) 24대와 조종사 26명으로 구성된 1개 추격기 연대와 PO-2기로 구성된 습격기 연대로 편성됐다. 또한 북한 지역 내의 대공방어능력 보강을 위해 대공포부대를 증설했는데 1950년 11월까지 대공포 연대 1개, 독립 대공포 대대 10개, 대공기관총 중대 2개가 새롭게 창설됐다.

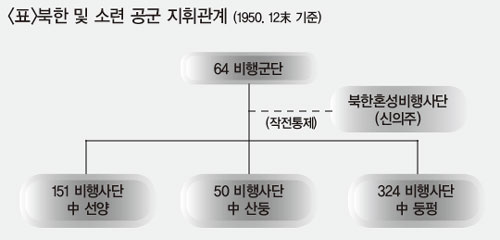

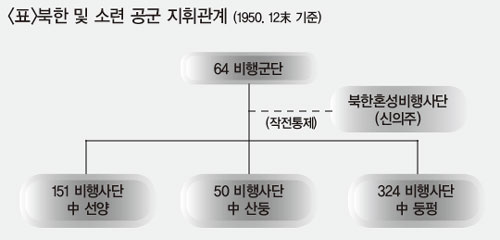

군사편찬연구소는 “북한 공군에 대한 지휘와 통제는 소련 제64전투비행군단의 작전기능이 정상적으로 작동되기 시작한 11월 말 이전에는 소련 공군고문단에 의해, 이후에는 제64전투비행군단이 북한 공군을 지휘 통제한 것으로 보인다”고 밝혔다.

중국 단둥에서 창설된 북한 혼성비행사단은 중국 주둔 소련 공군과 중공군의 참전으로 국경 지역이 안정화되자 11월에 신의주 비행장으로 이동했고, 이들에게는 평양 이북 공중에서의 제한적인 방공 요격 임무와 북한 및 중공군의 지상군에 대한 엄호 임무가 부여됐다.

소련 공군의 6·25전쟁 참전은 1950년 11월에야 이뤄졌지만, 중국 공군 창설을 위해 중국에 소련 공군이 주둔하기 시작한 1949년 10월 이래 소련의 참전 준비는 이미 진행되었다고 볼 수 있다.

1950년 3월 소련 MIG-15기 40대를 포함 총 156대의 전투기와 폭격기를 보유한 소련 제106요격비행사단이 상하이 지역에 주둔하면서 시작된 소련 공군의 중국 주둔은 1950년 8월 제151전투비행사단의 선양(瀋陽) 전개(展開-부대를 전투대형으로 벌림)로 이어졌고 1950년 말까지 총 14개 비행사단이 전개하여 중국 공군 양성과 함께 6·25전쟁 개입 준비에 박차를 가하게 된다.

결국 중공 지상군의 참전과 교전이 이루어지자 11월 1일을 기해 선양에 주둔해 있던 제151전투비행사단을 전투에 참가시켰으며 이후 11월 말에 한국 전역(戰域) 항공력 운용을 책임질 제64전투비행군단을 창설, 본격적으로 6·25전쟁에 참전했다.

<…제64전투비행군단에 부여된 임무는, 첫째 미 공군의 공중타격과 공중정찰로부터 북한과 국경을 마주 대하는 중국 동북 지역의 주요 정치·행정 및 경제중심, 산업시설, 철도거점, 교량, 군대집결지 그리고 다른 중요한 대상들을 엄호하고, 압록강 교량과 단둥 지역의 발전소 엄호에 특별히 주의를 기울일 것과 둘째는 북한 지역 내에서의 중공군 및 북한군 엄호, 셋째는 이러한 전투 임무 외에 중국 및 북한 공군 조종사의 조속한 양성이었다.…〉(《6·25전쟁사 7권》(656쪽))

소련 공군은 11월과 12월 중에 총 1079회나 출격, 유엔 공군기 68대를 격추하는 등 유엔군 측에 심각한 손상을 가했다. 군사편찬연구소는 그러나 ‘64전투비행단이 중국 동북 지역 방호 임무는 성공적으로 수행하였으나, 북한 지역 내의 지상군 및 주요시설 엄호는 출격기지와 임무 지역 간의 원거리 이격 등 전술적 여건의 제한으로 성과가 미흡했다’고 평가했다.

11 우발사태에 대비한 미국의 핵무기 투발훈련 실상 공개

유엔과 공산군 간의 휴전회담 기간 중 미 합동참모본부는 한반도에서 앞으로 있을지 모를 재앙에 가까운 군사적 비상사태에 대비한 ‘우발계획(contingency plan)’을 수립했다. 이것은 ‘핵무기 투발훈련’으로 트루먼 대통령의 재가까지 받았다.

미 합동참모본부는 이를 통해 “공산군 측에 군사적 압력수단으로 사용해 휴전회담의 신속한 진행에 도움을 줄 수 있을 것”이라고 판단했다. 이를 위해 미 전략공군사령부(SAC)가 한국의 중부전선에서 ‘허드슨 하버(Hudson Harbor)’라는 암호명으로 1951년 10월 15일까지 ‘핵무기 모의 투발훈련’을 실시했다. 이 훈련은 미8군의 지상작전을 지원하는 형태로 진행됐다.(이 사실은 1951년 7월 2일 콜린스(Collins) 장군이 브래들리 장군 등에게 보고한 기밀문서(〈Military Effectiveness and Desirability of Employing Atomic Weapons Tactically in Korea〉)에 기록돼 있다.)

군사편찬연구소는 이와 관련, “이처럼 휴전회담 동안 미국을 비롯한 자유진영에서는 한국정부의 반대에도 휴전협상을 진행하는 가운데 만일의 군사적 사태에 대비, 핵무기 투발훈련을 하는 치밀함도 보였다. 반면, 소련을 비롯한 공산진영에서는 휴전회담 기간을 통해 그동안 소진된 군사력을 재건하고 유엔군의 철군을 유도해 한반도의 적화전략 목표를 계속 추구하는 이중성을 나타냈다”고 평가했다.

미국은 한국전에 참전한 이후 1951년 6월까지 7만8800명의 인명손실을 보였고, 전쟁비용도 100억 달러를 웃돌았다. 미국이 제2차 세계대전 첫해 동안의 손실보다 두 배가 넘는 것이었다. 그럼에도 전쟁에서의 승리 전망은 보이지 않았고 미국 여론도 부정적으로 바뀌었다.

전쟁을 계속하면 제1차 세계대전에서처럼 소모전 양상으로 변질할 가능성이 클 것으로 내다보았다. 더욱이 전쟁을 끝내기 위한 최후의 방편으로 중국 본토에 대해 폭격을 하게 되면 “자칫 중국의 동맹국인 소련의 참전을 불러와 제3차 세계대전으로 이어질 것”으로 우려했다. 이에 ‘미국은 크게 만족스럽지 않지만 이를 해소할 수 있는 최적의 대안으로 휴전을 고려하게 됐다’고 군사편찬연구소는 결론지었다.

<…미국으로선 주적(principal enemy)이 아닌 중국과, 그것도 한반도에서 싸워야 한다는 데 곤혹스러움을 감출 수 없었다. 결국 미 정부는 한국에서의 전쟁을 군사적으로 방어가 가능한 지역을 확보한 후에 군사적 승리가 아닌 정치적 타협에 의해 종결한다는 방침을 세우고 “명예로운 휴전정책(honorable armistice)”을 모색하게 되었다.…>(《6·25전쟁사 9권》(28쪽))

12 한미상호방위조약 체결과 한미동맹 새롭게 부각

1953년 10월 1일 한국과 미국은 상호방위조약 체결에 조인했다. 이로써 한미동맹이 정식으로 성립돼 출발하게 된 것이다. 군사편찬연구소는 “미국은 한국과의 동맹을 바라지 않았다. 한국은 동맹을 원했으나 미국은 한국안보에 대한 단독책임을 회피하려 했다”고 밝혔다.

미국은 제퍼슨 대통령 이래 어떤 국가와도 동맹을 맺지 않았다고 펄쩍 뛰었다. 이렇게 보면 한국만의 열렬한 ‘짝사랑’이었다. 그 중심에는 이승만 대통령이 있었다.

〈…이 대통령은 한국의 살길은 미국과의 동맹뿐이라고 생각했다. 한국의 반대에도 휴전을 강행하는 미국에 이승만은 전후 안전보장책으로 한미동맹과 경제건설, 한국군 증강을 요구했다. 미국의 명문대(조지 워싱턴, 하버드, 프린스턴)를 나와 미국 역사에 정통하며 국제정치학자인 이승만은 누구보다 미국의 고립주의적 성향을 잘 이해하고 있었다. 그러나 한국의 살길은 미국의 대한(對韓) 개입을 확실하게 하는 것이라고 생각했다. 그러면서도 이승만 대통령은 자존심을 지켰다.…〉(《6·25전쟁사 11권》(782쪽))

미국과의 동맹으로 안보를 보장받고 미국의 경제적 도움으로 전후복구를 통해 살아가는 것이었다. 미국은 싫은 기색이 역력했다. 이승만 대통령은 미국을 움직일 협상수단을 가지지 못했다. 그는 미국이 원하는 휴전을 방해할 수 있는 반공포로 석방을 단행, 미국을 압박했다. 이것은 이 대통령이 미국에 할 수 있는 마지막 협상카드이자 승부수였다.

미국은 1952년 6월 2일 그 보복으로 이승만 제거계획을 수립했다. 이 사실은 《미국외교기밀문서(Clark to the Joint Chiefs of Staff)》(vol 15. 1952~1954) 등에서 확인된다. 하지만 한국에 그를 대신할 만한 지도자가 없다고 판단, 철회했다. 자칫 ‘이승만 제거’가 미국인뿐만 아니라 자유 우방세계의 반발을 불러 한국에서 공산주의와의 전쟁에 대한 대의명분이 위협받을 수도 있다는 우려 때문이었다.(B.J.Bernstein, 《The Pawn As Rook : The Struggle to End the Korean war》, 1978)

군사편찬연구소는 “그런 아픔과 시련을 겪고 얻어낸 것이 바로 한미상호방위조약이었다. 한미동맹이 비로소 현실화된 것이다. 이승만 대통령은 미국에게 하찮은 존재가 아닌 동등한 입장에서 미국을 상대로 힘겨운 동맹외교를 펼쳐 한미동맹을 일궈냈다”고 평가했다.

한미상호방위조약은 1953년 10월 1일 미국 워싱턴에서 체결되어 이듬해 11월 17일 발효됐다.⊙

군사편찬연구소 이양구 소장은 “1990년대 이후 공산권 자료가 공개되고 유관기관의 연구가 활성화되면서 1970년대 발간된 기존의 공간사(公刊史)를 대폭 수정·보완할 필요성이 군 및 학계로부터 제기됨으로써 새롭게 집필하게 됐다”고 말했다.

1967년부터 1980년까지는 국방부 전사편찬위원회가 펴낸 《한국전쟁사》(전 11권)가 존재한다. 이 책은 1960년대 북한이 6·25를 그들의 관점에서 일방적으로 기술한 《조국해방전사》를 영문판으로 제작해 해외에 뿌리자, 박정희(朴正熙) 대통령의 지시로 발간됐었다.

그러나 미국과 국내 위주의 한정된 자료와 일방적 참전자의 증언에 의존한 기술로 객관성과 신뢰성이 떨어질 수밖에 없었다.

남정옥 책임연구원은 “기존의 전사는 자료가 없어 대개가 참전자의 기억과 증언, 일부 공개된 미국자료 위주로 정리돼 내용상의 오류와 신뢰성 면에서 문제점을 갖고 있었다”며 “그러나 1990년대 이후 러시아, 중국 등 구(舊) 공산권 참전 국가들의 미공개 자료와 미 정보기관의 기밀자료, 여기다 유관기관의 연구가 활성화되면서 전사를 새로 쓰게 됐다”고 말했다.

군사편찬연구소는 미국과 러시아, 중국, 북한 등 참전 당사국의 소장자료 1만6000여 건(약 380만 쪽 분량)을 수집해 검토와 분석을 통한 심층연구로 전쟁의 실체 규명에 다가갔다. 참고로 삼았던 공산권 자료 중에는 라주바예프의 《6·25전쟁 보고서》 《소련군 총참모부 전투일지》 《러시아가 본 한국전쟁》(러시아 국방성문서), 소련 제64비행군단 문서, 중국의 《항미원조전쟁사》 《모택동 군사문집》 북한의 《조선전사》 북한군 노획문서 등이 포함됐다. 또 1980년대 이후 기밀 해제된 미 국무부·국방부·중앙정보국(CIA)·국가안보회의(NSC)·합참(JCS)·유엔군사령부(UNC) 등의 문서도 반영했다.

소련·중국 문서와 기밀 해제된 CIA 등 미국자료 참조

|

| 6·25 당시 미국 합동참모본부 구성요원. 좌로부터 해군참모총장 셔먼 제독, 합참의장 브래들리 대장, 공군참모총장 반덴버그 대장, 육군참모총장 콜린스 대장. |

무엇보다 기존 《한국전쟁사》(1967~80)에서 볼 수 없던 내용이, 이번에 완간된 《6·25전쟁사》(2004~2013)에 새롭게 추가되거나 수정됐다는 점이 가장 큰 특징으로 꼽힌다. 유엔군과 공산군 측의 전쟁 방향과 정책결정 내용을 분석해 당시 한국군과 정부의 역할을 규명, 보완한 점도 빼놓을 수 없다. 6·25 당시 소련의 참전사실(소련 제64비행군단 참전)을 밝혀내고 추가한 점도 눈에 띈다.

6·25 발발 직전 북한의 남침 가능성에 우리 국군의 남침 대비 작전계획(육본작전명령 제38호)이 존재했던 사실도 《6·25전쟁사》를 통해 새롭게 밝혀졌다.

또 이승만(李承晩) 대통령이 전후(戰後) 한국의 안보와 경제발전을 위해 미국의 도움이 절대적으로 필요하다고 판단해, 비록 유엔군과 공산군 모두에게 공분(公憤)을 샀지만, 반공포로를 석방해 ‘전후 한국안보를 위한 한미상호방위조약과 전력증강, 그리고 경제원조를 약속받았다’는 점도 명시해 이 대통령의 역할을 강조하기도 했다.

책의 기술방식도 편년체(編年體-연대순 서술) 대신 기사본말체(紀事本末體) 방식으로 전쟁의 원인과 발단, 전개과정과 영향을 준 사실들을 일관되게 다뤘다는 평가다. 전쟁사(정책, 전략)와 전투사(육해공군 작전)를 적절히 배분함으로써 전쟁사로서 균형을 맞췄고 집필진 간 심층 토의, 백선엽(白善燁) 장군, 육사 온창일(溫暢一) 교수 등 학계 및 참전 군 원로와의 워크숍, 자문회의도 열었다고 한다. 이양구 연구소장의 말이다.

“수록내용에 대한 이해를 돕기 위해 상황에 적합한 이미지(사진)와 상황도를 삽입했어요. 책에 수록된 이미지 중 공산군 측 상황과 관련된 이미지는 대부분 국내에 새롭게 공개되는 자료로, 적(敵)의 상황을 보다 더 명확하게 설명해 주는 효과가 있습니다. 또한 각 작전 및 전투의 이해를 높이기 위한 상황도는 전쟁 당시와 현재의 지형이 변동된 점을 고려해 1950년대에 생산된 지도를 중점적으로 활용했지요.”

다음은 국방부 군사편찬연구소가 11권의 전사(戰史)를 기술하며 새롭게 규명한 6·25전쟁의 ‘12대 비사(史)’들이다.

1 미국 문서를 통해 밝힌 6·25 이전 주한미군 철수의 비밀

해방공간 주한미군은 왜 ‘철수’라는 카드를 꺼내들었을까. 당시 미 백악관이 주한미군 철수를 꺼내든 배경은 무엇이었을까.

1947년 4월 29일 미국 합동참모본부 산하의 합동전략분석회의(JSSC)가 작성한 보고서에 해답이 나온다.

국방부 군사전략편찬연구소가 입수해 공개한 <군가안보 면에서 본 미국의 대외원조(United States Assistance to Other Countries from the Standpoint of National Security)> 보고서에 따르면, 한국은 군사적 관점에서 전략적 이해관계가 매우 낮은데다 미국 국가안보의 중요도에서도 ‘주변 지역’으로 분류하고 있다. 미국의 지원을 필요로 하는 우선순위에서도 전체 16개국 가운데 13위로 평가했다.

심지어 JSSC는 ‘주한미군 2개 사단의 4만5000명에 대한 병력을 미국이 세계전략을 수행하는 데 보다 긴급한 지역으로 보낸다고 해도, 소련은 한국과 일본 본토를 공격할 수 있는 대병력을 동원하지 않고는 미 극동군의 군사태세를 손상하지 못할 것’이라고 판단했다. 또 ‘현재 미국은 치안유지 임무를 수행하는 주한미군에 너무나 많은 병력을 투입하고 있으며, 이는 미국안보에 결코 도움을 주지 않을 뿐만 아니라 오히려 주한미군을 위험에 빠지게 할 수 있다’고 평가했다.

미국에서 주한미군 철수문제는 1947년 주무부처인 미 국무부와 국방부가 서로 대립된 견해차를 보이면서 논란을 빚었다. 미 국무부는 1945년 9월 미군정(美軍政) 수립부터 1947년 초반까지 미 국방부의 조기철군 주장을 ‘적극적인 한국 개입’ 논리로 맞섰으나 1947년 이후에는 미 군부의 철군 요구가 받아들여져 결국 주한미군은 1949년 6월 30일 500여 명의 미 군사고문단만을 남긴 채 철수하게 됐다.

미국의 국가안전보장회의(NSC)가 주한미군 철수정책을 수립한 데에는 미 합동참모본부의 한국에 대한 전략적 평가와 <웨드마이어의 보고서>가 많은 영향을 주었다는 것이 군사편찬연구소의 판단이다.

<웨드마이어 보고서>는 육군 중장 웨드마이어(Albert Wedemeyer)가 트루먼 대통령의 지시로 1947년 7월부터 2개월 동안 중국과 한국을 현지조사하고 그해 9월 19일 대통령에게 건넨 비밀보고서다. <웨드마이어 보고서>는 ‘가상적국(소련을 지칭)이 한반도를 점령함으로써 부동항을 사용하게 되거나 또는 한반도에 강력한 해공군 기지를 확보할 기회를 저지한다는 이유를 빼고서는 미국이 한국에 그 부대와 기지를 유지한다 해도 군사상의 이점은 거의 없을 것’이라고 판단했다.

이 같은 미국 합동참모본부의 오판이 결국 6·25를 불러일으켰다.

2 북침설에 쐐기를 박은 국군방어계획 실체 공개

|

| 북한의 남침을 대비해 만든 국군 방어계획. |

주한미군 철수 이후 북한의 남침 준비에 대한 구체적인 정보를 입수한 육군본부는 각 사단에 자체 방어계획을 수립하도록 지시했고, 그 결과 1950년 1월 말경 ‘국군 방어계획’ 시안(試案)이 만들어졌다. 육군의 각 사단은 그해 3월 말경 육군본부로부터 국군방어계획을 수령했다.

군사편찬연구소가 밝힌 ‘국군의 방어계획’은 38도 선에서 적의 공격을 저지하지 못할 경우 남한 지역의 큰 강을 이용해 지연전(遲延戰)을 전개한다는 내용이다. 지연전은 최초 한강 이남으로 전략적인 철수작전을 수행하면서 한강, 대전, 낙동강 선에서 축차적인 지연전을 전개하도록 계획됐다.

육군본부 작전국은 이러한 단계별 철수작전에 수반되는 교량 및 도로 파괴계획 등 공병부록(工兵附錄)을 작성해 방어계획에 포함했다. 당시 미 군사고문단 측에서는 38선의 방어계획이나 적 침공 시의 철수작전, 또는 공세 이전 시의 작전계획 등에 관해서는 이를 지도한 바가 없었고, 모든 계획은 한국군에 의해 독자적으로 수립됐다는 데 의미가 있다.

국군의 방어계획은 38도 선을 고수하고 이것이 여의치 않을 경우 후방에서 병력을 증원 받아 이를 수복한다는 개념으로, 북진을 위한 공격계획이 아니라, 북한군이 공격했을 때 이를 현 전선에서 견제하는 수세적인 지역고수 방어개념이었다.

전쟁 발발 불과 3개월 전에 육군본부에서 수립되어 각 사단에 하달됐기 때문에 사단 방어계획은 6·25 발발 한 달 전에 만들어졌다. 그 결과, 각 전방 사단은 미흡하나마 자체 방어계획은 수립됐으나 이에 대한 지휘소 훈련과 기동훈련, 그리고 이에 대한 평가는 한 번도 실시해 보지 못한 채 비극을 맞이했다.

소련의 군사고문단장 라주바예프의 《6·25전쟁 보고서》에는 ‘국군의 방어계획은 합동방어계획이 아니라 적의 공격이 있을 때 이를 방어한다는 개별적이고 막연한 계획’이라고 평가하는 내용이 담겨 있다.

3 북한의 3단계 남침공격계획 전모 최초 공개

군사편찬연구소는 북한이 줄곧 남한의 북침설을 주장하지만, 북한군의 3단계 남침 공격계획이 존재했었다는 사실을 분명히 했다. 이 계획은 북한군 작전국장인 유성철의 증언(“전투명령서, 부대이동계획, 병참보급계획, 기만계획 등으로 구성된 대단히 완벽한 공격계획이었다”)과 전쟁 중 노획된 북한군 공격작전의 정보계획(북한군총사령부가 만든 <북한군공격작전의 정보계획>), 라주바예프가 소련군총참모부에 보고한 《6·25전쟁 보고서》에서 확인했다.

북한군의 남침계획은 그들의 공격집단을 금천-구화리, 연천-철원, 화천-양구지역에 집중해 공격작전을 전개해 이틀 이내 서울 부근의 국군 주력부대를 포위 섬멸하는 내용을 담고 있다. 또 이를 발판으로 전과를 확대해 남해안까지 진출한다는 개념하에 3가지 단계로 남침계획을 세웠다.

제1단계는 최초 국군의 방어선을 돌파한 후 서울 지역에서 국군의 주력을 포위 격멸하는 단계로 전쟁 개시 2일 차에 서울을 점령하는 것이었다. 또 수원-원주-삼척을 연결하는 선까지 약 90km를 5일 내로 작전을 완료하는 것으로 계획됐다.

제2단계는 국군 증원 병력을 격멸하고 전과를 확대하는 단계다. 이 단계에서 북한군은 작전 종심(縱深-대형·진지·방어 지대 따위의 전방에서 후방까지의 거리를 이르는 말)을 군산-대구-포항을 연결하는 선까지 180km를 14일 만에 수행하도록 계획을 세웠다. 그러나 이를 수행하기 위한 구체적인 부대편성이나 운용에 대한 세부 계획은 수립하지 않았다.

제3단계는 국군의 잔류병력을 소탕한 후 신속히 남해안으로 진출해 주요 항구를 점령하는 단계다. 이 단계에서 북한군은 부산-여수-목포를 연결하는 80km를 10여 일 만에 작전을 완료하는 것이 목표였다. 이 계획은 남해안의 주요항구를 신속히 점령, 미군이 한반도에 교두보를 형성하지 못하게 하는 데 근본적인 작전목적이 있었다.

4 미국의 초기 전쟁목표(‘전쟁 전 38선 체제로의 회귀’) 확인

|

| 70대의 두 반공노장(反共老將) 맥아더와 이승만은 트루먼이 유엔군의 북진에 제동을 거는 것을 막으려고 애쓴다. 맥아더(왼쪽)와 이승만 대통령. |

군사편찬연구소에 따르면, 미 합동참모본부나 극동군사령부는 한국에 대한 군사작전을 전개할 계획을 가지고 있지 않았다. 심지어 작전계획을 수립할 근거가 될 평가 및 판단서조차도 없었다.(Roy K. Flint, 〈The Tragic Flaw: MacArthur, The Joint Chiefs, and the Korean War〉, 듀크대, 1976)

미국이 전쟁에 참전하면서 수립했던 전쟁목표는 단순히 ‘전쟁 이전 상태의 회복’이었다. 38선으로 분단상태로 있던 한반도 정치상황을 전쟁 이전 상태로 회복하는 데 한정했던 것이다. 이 같은 사실은 1951년 5월 18일 미 합동참모본부가 미 국방부에 제출한 보고서(〈Directives and Orders to General MacArthur Containing Restrictions on the Conduct of the Korean Campaign〉)에서 확인할 수 있다.

미 합참의장 브래들리(Omar N.Bradley)는 이 보고서에서 “맥아더의 군사목표는 침략을 격퇴하고 북한군을 38선 이북으로 몰아내는 것”이라고 밝혔다. 이는 그해 6월 30일 미 합동참모본부가 맥아더에게 이미 투입된 해군과 공군에 추가해 한반도에서 미 지상군을 전개할 권한을 부여했을 때 내려진 것이었다.

전쟁 초기 맥아더 장군이 워싱턴 당국으로부터 지시받은 내용은 ‘전쟁 이전 상태의 회복과 북한군 격멸’이 전부였고, 이 개념에 따라 맥아더는 한반도에 전개된 미군과 유엔군의 작전을 지휘했다. 먼저 휘하의 미8군을 한반도에 신속히 투입, 북한군을 가급적 북쪽에서 접촉을 유지하면서 적의 진출을 지연시키고, 이후 북한군의 병참선을 차단할 상륙작전을 전개한 뒤 유엔군과 한국군은 전략적 공세로 전환해 북한군을 격멸한다는 내용이었다.

5 작전지휘권 이양은 유엔군과의 연합작전을 위한 불가피한 결정

|

| 육군 참모총장 콜린스 장군이 맥아더 원수에게 유엔기를 수여하고 있다. |

당시 국군은 육해공군별로 이미 미군의 각군과 연합작전을 하고 있었다. 이 과정에서 유엔군사령부가 발족하면서 미 극동군사령부는 국군을 지원하는 모든 유엔군을 통합지휘하게 되었다.

1950년 7월 13일 당시 국군의 중추인 육군본부가 대구로 이전해 다음 날 미 제8군사령부 근처에 자리를 잡으면서 사실상 국군도 미 극동군과의 통합작전 체제에 들어가게 되었다.

군사편찬연구소에 따르면, 이승만 대통령은 먼저 구두로 정일권 당시 육해공군총사령관 겸 육군 총참모장에게 유엔군사령부의 지휘를 받으라는 명령을 하달한 다음, 주한 미 대사를 통해 맥아더 원수에게 정식으로 ‘국군의 작전지휘권을 현 작전상태가 계속되는 동안 이양한다’는 내용의 공식서한을 전달했다.

국군의 작전지휘권 이양은 7월 14일부로 이뤄졌으며 이 대통령의 서한을 접수한 유엔군사령관 맥아더는 17일 미 제8군사령관에게 한국지상군의 작전지휘권을 재이양하였다. 해공군도 각각 미 극동 해공군사령관에게 이양해, 지상군은 미 제8군사령관, 해공군은 미 극동 해공군사령관의 작전통제를 받게 됐다.

작전권 이양에 대한 군 수뇌부의 반응은 어땠을까. 총참모장 정일권 소장은 육군본부 참모회의를 소집, 제1군단장 김홍일 장군과 제2군단장 김백일 장군에게 “작전지휘권 이양은 유엔군과의 연합작전을 위한 불가피한 결정이었음”을 강조했고 이를 각 사단장에게도 일제히 하달했다고 한다.

전쟁기간 동안 군사적인 면에서 국군의 작전통제에 문제가 된 경우는 없었다. 다만, 전쟁의 중요한 단계에서 정치적 관심이 상충했을 때는 작전통제 체제의 존속 여부가 의문시되기도 했지만 대체로 유지되었다.(Roy E. Appleman, 《United States Army in the Korean War: South to the Naktong, North to the Yalu》, USGPO, 1961)

6 임시수도 방위책임을 진 대구방위사령부 존재 최초 공개

6·25전쟁 당시 대구방위사령부가 설치됐었다는 사실은 비교적 알려지지 않았다. 임시수도인 대구를 방어하기 위해 설치된 임시기구였던 대구방위사령부는 그해 7월 24일 육본이 제2사단을 해체하면서 육본 직할대로 창설됐다. 초대사령관은 제2사단장이었던 이한림(李翰林) 대령.

그러나 대구방위사령부는 기구만 설치됐고 실질적인 병력이 없었기 때문에 대구방어를 위해 각 도에서 집결한 경찰병력, 청년방위대, 후방부대 일부 병력만으로 임무를 수행해야만 했다.

8월 1일 대구방어 및 팔공산 지역에 대한 경비를 위해 대구동촌비행장에서 경비대대를 창설한 것도 대구방위사령부가 한 일이다. 병력은 대구시내에서 모병한 신병들로 편성했고, 대원들은 일제 99식 소총으로 무장했다.

군사편찬연구소는 “대구방위사령부 경비대대는 규모나 장비 면에서 볼 때 보잘 것 없었으나 임시수도의 방위책임을 진 유일한 부대였다”며 “청년방위대와 경찰부대가 사령부를 보좌했다”고 밝혔다.

대구방위사령부는 부대 규모가 작은 탓인지 지휘관이 자주 교체되자 워커 중장은 대구방어의 실질적인 책임을 정규군보다는 치안을 담당하는 경찰이 더 효과적이라고 판단, 9월 8일 대구방위사령관직을 경북경찰국장 조준영(趙俊泳)이 맡도록 했다.

그러나 대구 위기가 다가오자 미 8군사령부는 민기식(閔機植) 대령을 사령관으로 임명했고 대구 방어책임을 군에서 전담케 했다.

7 워커의 낙동강방어 성공 비화

|

| 낙동강을 도하하고 있는 미 제8군사령관 워커 중장(1950년 9월). |

워커 장군은 “적의 추격을 격파해야 할 필요가 있을 때는 즉시 적극적인 작전”을 펴며 역습을 지휘한 용장이었다. 그의 적극적이고 책임감 강한 성격과 특이한 용모로 ‘불도그(bulldog)’란 별명이 붙을 정도.

워커는 낙동강 전선에서 ‘역습만이 방어를 성공하게 하는 결정적인 요소’라는 작전개념을 내세웠다. 그의 임무는 부산교두보를 확보하며 극비리에 추진 중이던 인천상륙작전에 호응해 즉시 공세작전으로 전환할 수 있도록 대비태세를 마련하는 것이었다.

군사편찬연구소는 “인천상륙작전에 호응해 반드시 총반격 작전이 전개되어야 한다는 전제하에 워커는 낙동강 방어선을 사수하겠다는 신념을 확고히 하면서 작전개념과 작전지도를 천명했다”고 밝혔다. 그가 예하 사단장에게 “적이 대구시내로 쳐들어온다면 나는 거리에서 장병과 함께 끝까지 싸울 것이니 귀관도 나처럼 최후의 결전을 준비하도록 하게. 나는 귀관을 전선 후방에서는 더는 만나고 싶지 않네. 관 속에 들어가 있다면 별문제이지만”이라고 하며 대구전선 사수의지를 밝히기도 했다.(이 내용은 1961년 출판된 애플만의 《United States Army in the Korean War: South to the Naktong, North to the Yalu》에 실려 있다.)

워커 중장은 강력한 전투의지와 적극적인 지휘로 낙동강 돌출부 전투, 왜관-다부동 전투, 안강-기계 전투, 영덕-포항 전투 등을 지휘했다. 군사편찬연구소는 ‘북한군이 돌파한 곳에는 반드시 그 용감한 모습을 드러내 역습병력을 집중시키고 공·지 합동작전의 통합된 화력지원하에 작전을 했다’고 기록했다. 낙동강 방어작전 당시 유엔군이 북한군의 정면으로 병력을 기동시켜 역습하는 전투의 반복으로 이뤄진 것도 워커의 의지가 작전지도에 반영됐기 때문이었다. 또한 ‘워커는 대구 사수를 위해 전력을 다해, 결국 적의 공세로부터 부산교두보를 지켜내고 반격의 기틀을 마련할 수 있었다’고 평가했다.

8 북한 軍政을 둘러싼 유엔과 이승만 대통령의 갈등

인천상륙작전과 반격작전이 성공하자 미 워싱턴 당국은 ‘북진(北進)과 북한군의 소멸’이라는 유엔군의 군사적 목표를 새롭게 설정했다. 당시 유엔이 내놓은 결의안은 ▲대한민국의 권리를 38선 이남으로 제한하고 ▲맥아더 장군은 수복된 이북 지역에서 군정(軍政)을 실시한다는 내용이었다.

이 결의안은 통일정부를 위한 총선거를 할 때까지 대한민국 정부가 북한에서 주권 및 통치권을 행사할 수 없다는 내용을 담고 있었다. 군정은 맥아더 장군이 주도한다는 것이었다.

군사편찬연구소는 ‘이러한 결정은 한국정부와 이승만 대통령으로부터 강력한 반발에 부딪혔다”고 서술했다.

38선 이북에 대한 대한민국 주권을 인정하지 않기로 결정한 것은 한국정부로선 받아들이기 어려운 사안이었다. 이승만 대통령은 “1948년 5월 10일 총선이 전 한국을 대표하는 자주적인 한국정부를 탄생시킨 것”이라며 “유엔과 우방으로부터 한반도의 유일한 합법정부로서 인정을 받았으므로 북한에 대한 통치권 행사는 당연한 주권국가로서의 권리행사”로 판단했기 때문이다.

당시 국회는 북한의 대표를 위해 100석의 의석을 공석으로 비워두었고, 북한 지역에 파견할 도지사를 임명해 놓고 있었다. 조병옥(趙炳玉) 내무장관은 그해 10월 12일 북한에 대한 시정방안을 발표함과 동시에 북한에 파견할 각종 행정관을 임명하기 시작했다.

그럼에도 이 대통령의 의지는 유엔의 결의를 바꿔놓지 못했다. 결국 이 대통령은 북한 통치권에 대한 기존 입장에서 한걸음 물러나 “북한 군정을 위해 맥아더 장군에게 필요한 인사들을 추천할 계획이고, 가능하다면 유엔한국통일부흥위원단에도 이들의 명단을 제공할 예정”이라고 밝혔다.

군사편찬연구소는 “정부의 이러한 입장변화는 유엔의 결의를 번복하기 어렵다는 점을 인식하면서 유엔군의 군정에 많은 정부의 인사들을 추천해 보다 유리한 입장을 확보하려 했다”고 평가했다.

9 마오쩌둥의 한국전 참전 진짜 이유

|

| 6·25 당시 중공군 사령부 주요 지휘관 작전회의. 서 있는 사람이 펑더화이이고, 그 옆에 앉아 있는 이가 중공군 참모장 셰팡. |

군사편찬연구소는 “가장 일차적인 요인은 북한정권의 붕괴를 방지하고자 한 것”이었다고 규정했다. “북한정권의 붕괴방지는 김일성을 돕는 행위였지만 그것은 동시에 자국의 안정을 도모하는 일이기도 했다. 왜냐하면 마오쩌둥을 위시한 중국지도부는 한반도와 중국이 이른바 ‘순망치한(脣亡齒寒)’의 관계에 있고 북한은 중국의 입술이라고 믿었기 때문”이었다.

순망치한적 인식이란, 중국의 전략적 핵심 지역(core)을 방위하려면 먼저 그 주변(periphery)을 방위해야 하고, 주변 지역인 둥베이(동북3성) 지역을 방위하기 위해서는 둥베이 주변 지역인 북한의 김일성 정권을 유지해야 한다는 논리다.

군사편찬연구소는 1949년 1월부터 1953년 8월 사이의 한국전쟁 관련 《소련 극비 외교문서》를 인용, ‘1950년 5월 마오쩌둥이 베이징을 방문한 김일성의 남침전쟁 구상에 동의하면서 지지의사를 표명한 것도 순망치한의 관점에서 남침을 민족해방 혁명전쟁으로 이해하고 한반도가 북한정권에 장악돼야 한다는 원론적, 혹은 당위론적인 기대에서 나온 의사표시였다’고 했다. 마오쩌둥은 북한정권이 미국의 북진으로 붕괴, 멸망하면 전화(戰禍)가 중국으로 번져올 것이기에 반드시 북한정권을 존속시킬 필요가 있었던 것이다.

게다가 6·25 발발 직후 미 제7함대를 타이완해협으로 급파시킨 것은 마오쩌둥에게 미국의 한반도 전쟁 개입에 대한 저의를 의심하게 하였다. 미군의 참전이 한반도의 정치군사적 통일에 국한된 게 아니라 궁극적으로 중국 진출에 있다고 간주한 것이다. 마오쩌둥은 심지어 “한국군의 단독 북진은 수용하겠지만, 미군의 38도 선 월경 북진은 좌시하지 않겠다”고 말하기도 했다. 1951년 10월 23일 마오쩌둥은 중국인민정치협상회의 제3차 회의 개막사에서 “미국이 타이완을 점령하고 북한까지 침략하고, 중국 동북 변경 지역까지 쳐들어왔기 때문에 중국이 항미원조 보가위국(抗美援朝 保家衛國)의 기치를 내걸었다”고 말한 바 있다.(《毛澤東 軍事文集》 第6卷)

그러나 미국의 정치지도자들은 “유엔에 대한 노골적으로 공갈치려는 시도(a bald attempt to blackmail the UN)” 혹은 “허세(bluff)”로 일축하고 북진을 추진했다.

10월 중순 평양이 점령되고 압록강 지역뿐만 아니라 북한 전역이 석권될 상황이 전개되자 마오쩌둥은 참전을 결정한다. 이와 관련, 헨리 키신저는 “마오쩌둥으로선 만약 북한에서 미국을 저지하지 못하면 중국영토 내에서 미국과 전쟁을 치러야 할지도 모른다는 위기의식을 느꼈을 충분한 이유가 있었다”고 언급한 바 있다.(Henry Kissinger, 《Diplomacy》, New York : Simon & Schuster, 1994)

10 공산 측 자료로 밝혀진 소련 공군의 한국전 참전 비화

|

| 북한 Yak-9 전투기. |

군사편찬연구소에 따르면, 김일성의 요구와 급박한 전세에 소련은 중국 옌지(延吉)에 북한 공군 인력을 충원할 조종사와 정비사를 비롯한 전문 인력을 양성하기 위해 1950년 11월 중국 단둥(丹東)에 1개 혼성비행사단을 창설했다. 관련 자료는 소련 군사고문단장 라주바예프의 《6·25전쟁 보고서》, 북한사회과학원이 펴낸 《조선전사 26권》에 근거해 기술했다.

북한 공군 혼성비행사단(사단장 이활)은 Yak-9기(일종의 프로펠러기) 24대와 조종사 26명으로 구성된 1개 추격기 연대와 PO-2기로 구성된 습격기 연대로 편성됐다. 또한 북한 지역 내의 대공방어능력 보강을 위해 대공포부대를 증설했는데 1950년 11월까지 대공포 연대 1개, 독립 대공포 대대 10개, 대공기관총 중대 2개가 새롭게 창설됐다.

군사편찬연구소는 “북한 공군에 대한 지휘와 통제는 소련 제64전투비행군단의 작전기능이 정상적으로 작동되기 시작한 11월 말 이전에는 소련 공군고문단에 의해, 이후에는 제64전투비행군단이 북한 공군을 지휘 통제한 것으로 보인다”고 밝혔다.

중국 단둥에서 창설된 북한 혼성비행사단은 중국 주둔 소련 공군과 중공군의 참전으로 국경 지역이 안정화되자 11월에 신의주 비행장으로 이동했고, 이들에게는 평양 이북 공중에서의 제한적인 방공 요격 임무와 북한 및 중공군의 지상군에 대한 엄호 임무가 부여됐다.

소련 공군의 6·25전쟁 참전은 1950년 11월에야 이뤄졌지만, 중국 공군 창설을 위해 중국에 소련 공군이 주둔하기 시작한 1949년 10월 이래 소련의 참전 준비는 이미 진행되었다고 볼 수 있다.

1950년 3월 소련 MIG-15기 40대를 포함 총 156대의 전투기와 폭격기를 보유한 소련 제106요격비행사단이 상하이 지역에 주둔하면서 시작된 소련 공군의 중국 주둔은 1950년 8월 제151전투비행사단의 선양(瀋陽) 전개(展開-부대를 전투대형으로 벌림)로 이어졌고 1950년 말까지 총 14개 비행사단이 전개하여 중국 공군 양성과 함께 6·25전쟁 개입 준비에 박차를 가하게 된다.

결국 중공 지상군의 참전과 교전이 이루어지자 11월 1일을 기해 선양에 주둔해 있던 제151전투비행사단을 전투에 참가시켰으며 이후 11월 말에 한국 전역(戰域) 항공력 운용을 책임질 제64전투비행군단을 창설, 본격적으로 6·25전쟁에 참전했다.

<…제64전투비행군단에 부여된 임무는, 첫째 미 공군의 공중타격과 공중정찰로부터 북한과 국경을 마주 대하는 중국 동북 지역의 주요 정치·행정 및 경제중심, 산업시설, 철도거점, 교량, 군대집결지 그리고 다른 중요한 대상들을 엄호하고, 압록강 교량과 단둥 지역의 발전소 엄호에 특별히 주의를 기울일 것과 둘째는 북한 지역 내에서의 중공군 및 북한군 엄호, 셋째는 이러한 전투 임무 외에 중국 및 북한 공군 조종사의 조속한 양성이었다.…〉(《6·25전쟁사 7권》(656쪽))

소련 공군은 11월과 12월 중에 총 1079회나 출격, 유엔 공군기 68대를 격추하는 등 유엔군 측에 심각한 손상을 가했다. 군사편찬연구소는 그러나 ‘64전투비행단이 중국 동북 지역 방호 임무는 성공적으로 수행하였으나, 북한 지역 내의 지상군 및 주요시설 엄호는 출격기지와 임무 지역 간의 원거리 이격 등 전술적 여건의 제한으로 성과가 미흡했다’고 평가했다.

11 우발사태에 대비한 미국의 핵무기 투발훈련 실상 공개

유엔과 공산군 간의 휴전회담 기간 중 미 합동참모본부는 한반도에서 앞으로 있을지 모를 재앙에 가까운 군사적 비상사태에 대비한 ‘우발계획(contingency plan)’을 수립했다. 이것은 ‘핵무기 투발훈련’으로 트루먼 대통령의 재가까지 받았다.

미 합동참모본부는 이를 통해 “공산군 측에 군사적 압력수단으로 사용해 휴전회담의 신속한 진행에 도움을 줄 수 있을 것”이라고 판단했다. 이를 위해 미 전략공군사령부(SAC)가 한국의 중부전선에서 ‘허드슨 하버(Hudson Harbor)’라는 암호명으로 1951년 10월 15일까지 ‘핵무기 모의 투발훈련’을 실시했다. 이 훈련은 미8군의 지상작전을 지원하는 형태로 진행됐다.(이 사실은 1951년 7월 2일 콜린스(Collins) 장군이 브래들리 장군 등에게 보고한 기밀문서(〈Military Effectiveness and Desirability of Employing Atomic Weapons Tactically in Korea〉)에 기록돼 있다.)

군사편찬연구소는 이와 관련, “이처럼 휴전회담 동안 미국을 비롯한 자유진영에서는 한국정부의 반대에도 휴전협상을 진행하는 가운데 만일의 군사적 사태에 대비, 핵무기 투발훈련을 하는 치밀함도 보였다. 반면, 소련을 비롯한 공산진영에서는 휴전회담 기간을 통해 그동안 소진된 군사력을 재건하고 유엔군의 철군을 유도해 한반도의 적화전략 목표를 계속 추구하는 이중성을 나타냈다”고 평가했다.

미국은 한국전에 참전한 이후 1951년 6월까지 7만8800명의 인명손실을 보였고, 전쟁비용도 100억 달러를 웃돌았다. 미국이 제2차 세계대전 첫해 동안의 손실보다 두 배가 넘는 것이었다. 그럼에도 전쟁에서의 승리 전망은 보이지 않았고 미국 여론도 부정적으로 바뀌었다.

전쟁을 계속하면 제1차 세계대전에서처럼 소모전 양상으로 변질할 가능성이 클 것으로 내다보았다. 더욱이 전쟁을 끝내기 위한 최후의 방편으로 중국 본토에 대해 폭격을 하게 되면 “자칫 중국의 동맹국인 소련의 참전을 불러와 제3차 세계대전으로 이어질 것”으로 우려했다. 이에 ‘미국은 크게 만족스럽지 않지만 이를 해소할 수 있는 최적의 대안으로 휴전을 고려하게 됐다’고 군사편찬연구소는 결론지었다.

<…미국으로선 주적(principal enemy)이 아닌 중국과, 그것도 한반도에서 싸워야 한다는 데 곤혹스러움을 감출 수 없었다. 결국 미 정부는 한국에서의 전쟁을 군사적으로 방어가 가능한 지역을 확보한 후에 군사적 승리가 아닌 정치적 타협에 의해 종결한다는 방침을 세우고 “명예로운 휴전정책(honorable armistice)”을 모색하게 되었다.…>(《6·25전쟁사 9권》(28쪽))

12 한미상호방위조약 체결과 한미동맹 새롭게 부각

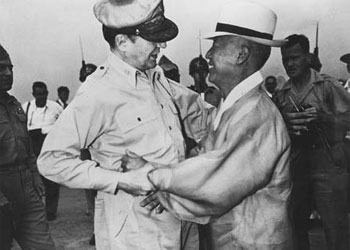

|

| 한미상호방위조약 체결을 위해 1953년 8월 방한한 댈러스 미 국무장관을 접견하는 이승만 대통령. |

미국은 제퍼슨 대통령 이래 어떤 국가와도 동맹을 맺지 않았다고 펄쩍 뛰었다. 이렇게 보면 한국만의 열렬한 ‘짝사랑’이었다. 그 중심에는 이승만 대통령이 있었다.

〈…이 대통령은 한국의 살길은 미국과의 동맹뿐이라고 생각했다. 한국의 반대에도 휴전을 강행하는 미국에 이승만은 전후 안전보장책으로 한미동맹과 경제건설, 한국군 증강을 요구했다. 미국의 명문대(조지 워싱턴, 하버드, 프린스턴)를 나와 미국 역사에 정통하며 국제정치학자인 이승만은 누구보다 미국의 고립주의적 성향을 잘 이해하고 있었다. 그러나 한국의 살길은 미국의 대한(對韓) 개입을 확실하게 하는 것이라고 생각했다. 그러면서도 이승만 대통령은 자존심을 지켰다.…〉(《6·25전쟁사 11권》(782쪽))

미국과의 동맹으로 안보를 보장받고 미국의 경제적 도움으로 전후복구를 통해 살아가는 것이었다. 미국은 싫은 기색이 역력했다. 이승만 대통령은 미국을 움직일 협상수단을 가지지 못했다. 그는 미국이 원하는 휴전을 방해할 수 있는 반공포로 석방을 단행, 미국을 압박했다. 이것은 이 대통령이 미국에 할 수 있는 마지막 협상카드이자 승부수였다.

미국은 1952년 6월 2일 그 보복으로 이승만 제거계획을 수립했다. 이 사실은 《미국외교기밀문서(Clark to the Joint Chiefs of Staff)》(vol 15. 1952~1954) 등에서 확인된다. 하지만 한국에 그를 대신할 만한 지도자가 없다고 판단, 철회했다. 자칫 ‘이승만 제거’가 미국인뿐만 아니라 자유 우방세계의 반발을 불러 한국에서 공산주의와의 전쟁에 대한 대의명분이 위협받을 수도 있다는 우려 때문이었다.(B.J.Bernstein, 《The Pawn As Rook : The Struggle to End the Korean war》, 1978)

군사편찬연구소는 “그런 아픔과 시련을 겪고 얻어낸 것이 바로 한미상호방위조약이었다. 한미동맹이 비로소 현실화된 것이다. 이승만 대통령은 미국에게 하찮은 존재가 아닌 동등한 입장에서 미국을 상대로 힘겨운 동맹외교를 펼쳐 한미동맹을 일궈냈다”고 평가했다.

한미상호방위조약은 1953년 10월 1일 미국 워싱턴에서 체결되어 이듬해 11월 17일 발효됐다.⊙